3.1 大气的组成和大气的垂直分层(20张)

文档属性

| 名称 | 3.1 大气的组成和大气的垂直分层(20张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-03-14 10:58:08 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

第一节 大气的组成与垂直分层

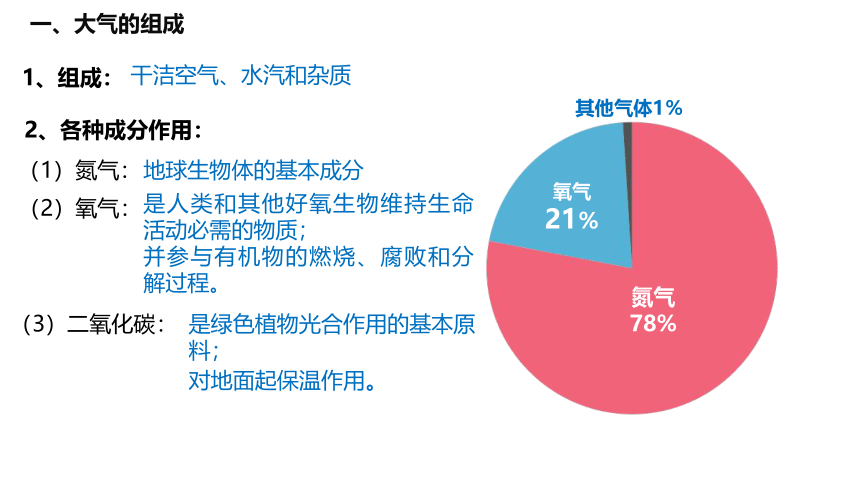

一、大气的组成

1、组成:

干洁空气、水汽和杂质

干洁空气成分的体积分数(25千米以下)

氧气

21%

氮气

78%

其他气体1%

2、各种成分作用:

(1)氮气:

地球生物体的基本成分

(2)氧气:

是人类和其他好氧生物维持生命活动必需的物质;

并参与有机物的燃烧、腐败和分解过程。

(3)二氧化碳:

是绿色植物光合作用的基本原料;

对地面起保温作用。

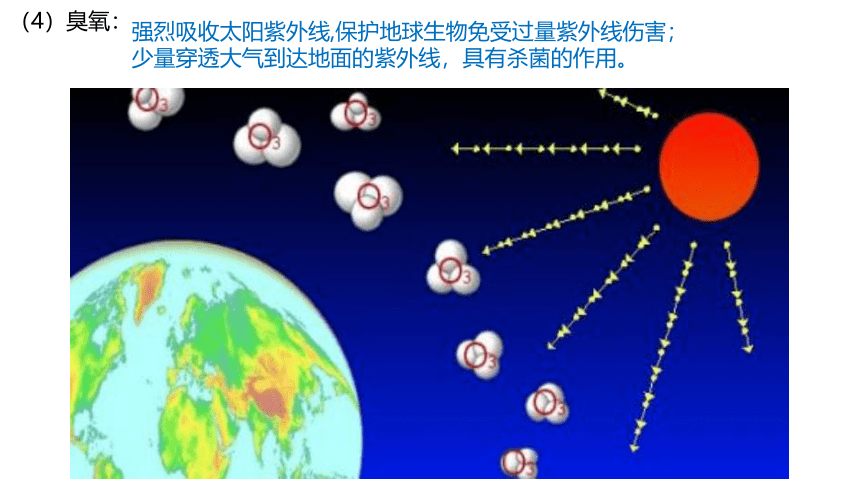

(4)臭氧:

强烈吸收太阳紫外线,保护地球生物免受过量紫外线伤害;

少量穿透大气到达地面的紫外线,具有杀菌的作用。

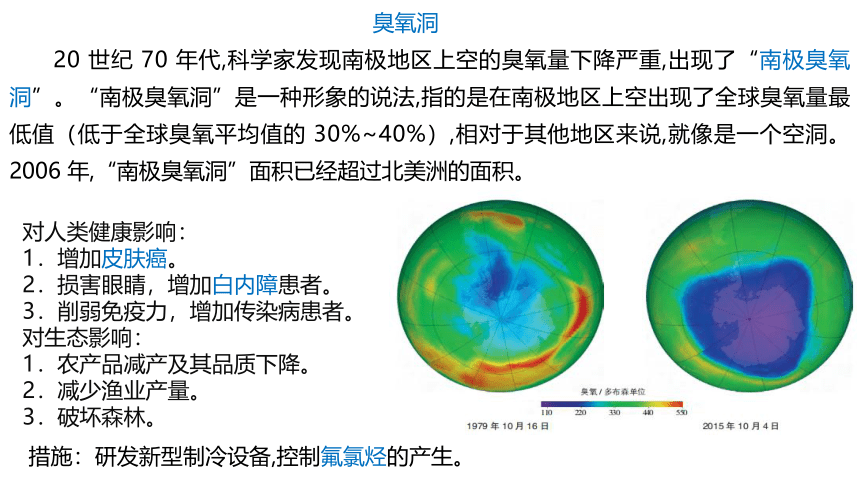

臭氧洞

20 世纪 70 年代,科学家发现南极地区上空的臭氧量下降严重,出现了“南极臭氧洞”。“南极臭氧洞”是一种形象的说法,指的是在南极地区上空出现了全球臭氧量最低值(低于全球臭氧平均值的 30%~40%),相对于其他地区来说,就像是一个空洞。 2006 年,“南极臭氧洞”面积已经超过北美洲的面积。

对人类健康影响:

1.增加皮肤癌。

2.损害眼睛,增加白内障患者。3.削弱免疫力,增加传染病患者。

对生态影响:

1.农产品减产及其品质下降。

2.减少渔业产量。

3.破坏森林。

措施:研发新型制冷设备,控制氟氯烃的产生。

(5)水汽、杂质:

作用:含量很少,却在天气扮演重要的角色。

水汽:水平方向:海洋上空高于陆地上空;湿润地区上空高于干旱地区上空

垂直方向:一般自地面向高空逐渐减少

杂质:近地面大气中,陆上大于海上;城市大于乡村;冬季大于夏季

水汽可产生云、雾、雨、雪等一系列天气现象

杂质会使大气能见度变差,但作为凝结核,是成云致雨的必要条件。

降水形成条件:

1.充足的水汽

2.遇冷凝结

3.凝结核

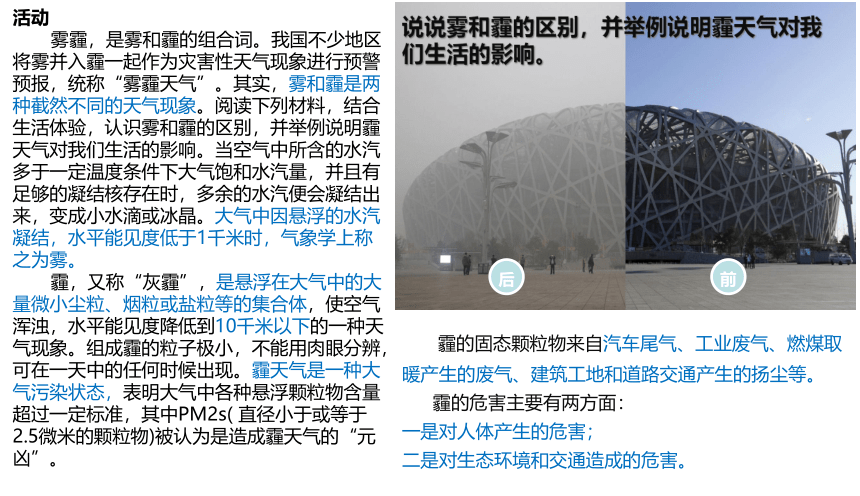

活动

雾霾,是雾和霾的组合词。我国不少地区将雾并入霾一起作为灾害性天气现象进行预警预报,统称“雾霾天气”。其实,雾和霾是两种截然不同的天气现象。阅读下列材料,结合生活体验,认识雾和霾的区别,并举例说明霾天气对我们生活的影响。当空气中所含的水汽多于一定温度条件下大气饱和水汽量,并且有足够的凝结核存在时,多余的水汽便会凝结出来,变成小水滴或冰晶。大气中因悬浮的水汽凝结,水平能见度低于1千米时,气象学上称之为雾。

霾,又称“灰霾”,是悬浮在大气中的大量微小尘粒、烟粒或盐粒等的集合体,使空气浑浊,水平能见度降低到10千米以下的一种天气现象。组成霾的粒子极小,不能用肉眼分辨,可在一天中的任何时候出现。霾天气是一种大气污染状态,表明大气中各种悬浮颗粒物含量超过一定标准,其中PM2s( 直径小于或等于2.5微米的颗粒物)被认为是造成霾天气的“元凶”。

后

前

说说雾和霾的区别,并举例说明霾天气对我们生活的影响。

霾的固态颗粒物来自汽车尾气、工业废气、燃煤取暖产生的废气、建筑工地和道路交通产生的扬尘等。

霾的危害主要有两方面:

一是对人体产生的危害;

二是对生态环境和交通造成的危害。

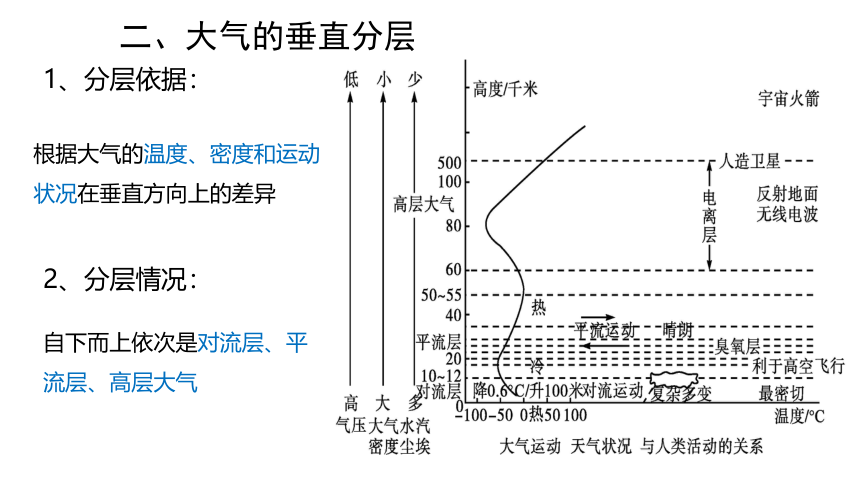

二、大气的垂直分层

1、分层依据:

根据大气的温度、密度和运动状况在垂直方向上的差异

2、分层情况:

自下而上依次是对流层、平流层、高层大气

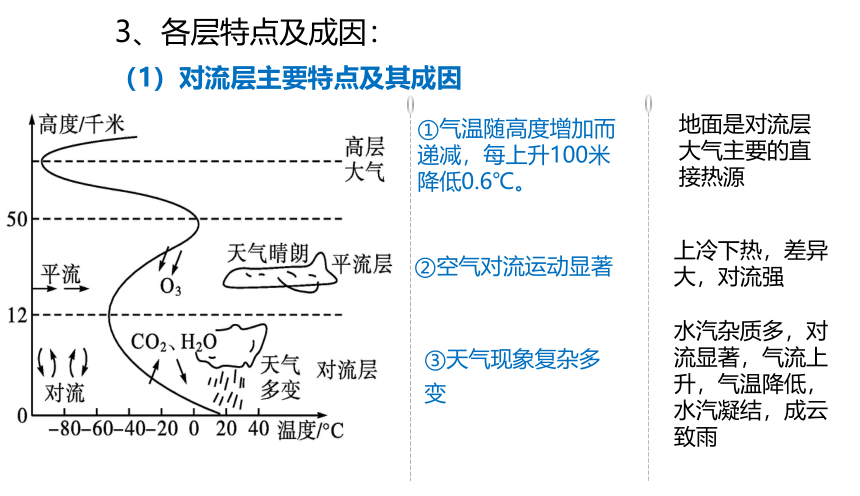

3、各层特点及成因:

(1)对流层主要特点及其成因

①气温随高度增加而递减,每上升100米降低0.6℃。

地面是对流层大气主要的直接热源

②空气对流运动显著

上冷下热,差异大,对流强

③天气现象复杂多变

水汽杂质多,对流显著,气流上升,气温降低,水汽凝结,成云致雨

(1)对流层 —— 与人类的关系最密切

纬度

高纬度地区:8—9千米

中纬度地区:10—12千米

低纬度地区:17—18千米

季节

夏季较厚

冬季较薄

上界高度随纬度和季节而变化。

温带地区季节

变化最明显

低纬地区受太阳辐射多,

对流旺盛,对流层高度大

(2)平流层主要特点及其成因

①气温随高度升高而升高。

臭氧吸收大量紫外线使大气增温

②大气以水平运动主

大气上热下冷,大气稳定,不易形成对流。

③有利于飞机飞行

水汽和杂质含量少,天气晴朗,能见度好,大气平稳。

自对流层顶部至50-55千米高空。

(3)高层大气主要特点及其成因

①气温随高度升高先降低后上升

自平流层顶开始,由于没有吸收紫外线的臭氧,气温下降;其后大气吸收太阳辐射,温度又上升。

②底部对流运动,上部平流运动

底部上冷下热,上部下冷上热

③能反射无线电波,对无线电通信有重要作用

在60-500千米高空,有若干电离层

④有极光和流星现象

平流层以上大气。

逆温现象

1、定义:一般情况下,对流层温度上冷下热,但在一定条件下,对流层的某一个高度范围内会出现气温随高度增加而上升的现象或降温变化率小于0.6°C/100 m的现象。

2.分类

类型 发生的条件 出现的地区

辐射 逆温 经常发生在晴朗无云的夜间,由于地面辐射很强,近地面大气气温迅速下降,而高处大气降温较慢 中高纬度大陆冬季黎明前

平流 逆温 暖空气水平移动到冷的地面或气团上 中纬度沿海地区

地形 逆温 主要由地形造成,由于山坡散热快,冷空气沿山坡下沉到谷底,谷底原来较暖的空气被较冷的空气抬挤上升 盆地和谷地的夜间

锋面 逆温 锋面之上的暖气团与锋面之下的冷气团之间温度差异显著 锋面活动地区

3.逆温的影响

a.出现多雾天气。早晨多雾的天气大多与逆温有密切的关系,它使大气能见度降低,给人们的出行带来不便,甚至出现交通事故。

b.加剧大气污染。由于逆温现象的存在,空气对流运动受阻,会造成近地面污染物不能及时扩散,从而危害人体健康。

c.对航空造成影响。逆温多出现在低空,多雾天气给飞机起降带来不便。如果出现在高空,对飞机飞行极为有利,因为大气以平流运动为主,飞机飞行中不会有较大的颠簸。

1.甲乙丙丁四图中最有利于大气污染物扩散的是 ( A )

A.甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁

2. 若该地气温由甲逐渐演变到丁,则造成气温垂直变化原因可能是 ( C )

① 台风过境 ② 晴朗无云的夜晚

③ 冷空气南下 ④ 热海洋气团影响

⑤ 暖锋过境 ⑥ 连续阴雨

A. ①④ B. ③⑥

C. ②③ D. ⑤⑥

3.下列哪种地形易造成该地气温由甲到丁的演变 ( B )

A.山地 B.谷地

C.平原 D. 丘陵

如果对流层大气出现“上热下冷(即随高度上升,气温也上升)”现象时,空气对流运动减弱,不利于污染物的扩散。据此完成下面小题。

5.上图中,符合题中所示现象的大气层次是( )

A.①+② B.② C.②+③ D.③

6.据此推测,在冬季,一天中最不合适进行户外锻炼的时段是( )

A.清晨 B.中午 C.午后 D.傍晚

B

A

0°

45°

90°

45°

90°

17~18km

10~12km

10~12km

8~9km

8~9km

1.一架客机要求保持在十千米左右的高度飞行,应该在( B )地方上空飞最安全。

A.澳大利亚上空 B.加拿大北部上空

C.新加坡上空 D.中国南部上空

地 面

对流层顶

8~9KM

17~18KM

8~9KM

赤道

北极

南极

2.一架飞机沿10km高空从南极飞到北极,依次穿过了哪几层?

平流层——对流层——平流层

7.读图,完成下列各题。

(1)该图反映的是 中 纬度地区大气的垂直分层,理由是 该纬度地区对流层高度为12千米;对流层高度在低纬地区为17~18千米,在高纬地区为8~9千米。

(2)A层大气的热量主要直接来自 地面,该层大气天气现象复杂多变的原因是:① 该层大气集中了整个大气中几乎全部的水汽和杂质 ; ② 该层大气上部冷下部热,空气对流运动旺盛 。

(3)补绘B层大气气温变化曲线,该层大气中的 臭氧层 是人类生存环境的天然屏障。

(4)图中C层大气下部气温随高度变化的特点是 随高度的增加递增 ,推测气流运动状况是 以平流运动为主 。

(5)C层大气中有若干 电离 层, 太阳活动强烈时,无线电短波 信号会受影响。

(6)A→B→C大气密度变化趋势是 逐渐减小 。

第一节 大气的组成与垂直分层

一、大气的组成

1、组成:

干洁空气、水汽和杂质

干洁空气成分的体积分数(25千米以下)

氧气

21%

氮气

78%

其他气体1%

2、各种成分作用:

(1)氮气:

地球生物体的基本成分

(2)氧气:

是人类和其他好氧生物维持生命活动必需的物质;

并参与有机物的燃烧、腐败和分解过程。

(3)二氧化碳:

是绿色植物光合作用的基本原料;

对地面起保温作用。

(4)臭氧:

强烈吸收太阳紫外线,保护地球生物免受过量紫外线伤害;

少量穿透大气到达地面的紫外线,具有杀菌的作用。

臭氧洞

20 世纪 70 年代,科学家发现南极地区上空的臭氧量下降严重,出现了“南极臭氧洞”。“南极臭氧洞”是一种形象的说法,指的是在南极地区上空出现了全球臭氧量最低值(低于全球臭氧平均值的 30%~40%),相对于其他地区来说,就像是一个空洞。 2006 年,“南极臭氧洞”面积已经超过北美洲的面积。

对人类健康影响:

1.增加皮肤癌。

2.损害眼睛,增加白内障患者。3.削弱免疫力,增加传染病患者。

对生态影响:

1.农产品减产及其品质下降。

2.减少渔业产量。

3.破坏森林。

措施:研发新型制冷设备,控制氟氯烃的产生。

(5)水汽、杂质:

作用:含量很少,却在天气扮演重要的角色。

水汽:水平方向:海洋上空高于陆地上空;湿润地区上空高于干旱地区上空

垂直方向:一般自地面向高空逐渐减少

杂质:近地面大气中,陆上大于海上;城市大于乡村;冬季大于夏季

水汽可产生云、雾、雨、雪等一系列天气现象

杂质会使大气能见度变差,但作为凝结核,是成云致雨的必要条件。

降水形成条件:

1.充足的水汽

2.遇冷凝结

3.凝结核

活动

雾霾,是雾和霾的组合词。我国不少地区将雾并入霾一起作为灾害性天气现象进行预警预报,统称“雾霾天气”。其实,雾和霾是两种截然不同的天气现象。阅读下列材料,结合生活体验,认识雾和霾的区别,并举例说明霾天气对我们生活的影响。当空气中所含的水汽多于一定温度条件下大气饱和水汽量,并且有足够的凝结核存在时,多余的水汽便会凝结出来,变成小水滴或冰晶。大气中因悬浮的水汽凝结,水平能见度低于1千米时,气象学上称之为雾。

霾,又称“灰霾”,是悬浮在大气中的大量微小尘粒、烟粒或盐粒等的集合体,使空气浑浊,水平能见度降低到10千米以下的一种天气现象。组成霾的粒子极小,不能用肉眼分辨,可在一天中的任何时候出现。霾天气是一种大气污染状态,表明大气中各种悬浮颗粒物含量超过一定标准,其中PM2s( 直径小于或等于2.5微米的颗粒物)被认为是造成霾天气的“元凶”。

后

前

说说雾和霾的区别,并举例说明霾天气对我们生活的影响。

霾的固态颗粒物来自汽车尾气、工业废气、燃煤取暖产生的废气、建筑工地和道路交通产生的扬尘等。

霾的危害主要有两方面:

一是对人体产生的危害;

二是对生态环境和交通造成的危害。

二、大气的垂直分层

1、分层依据:

根据大气的温度、密度和运动状况在垂直方向上的差异

2、分层情况:

自下而上依次是对流层、平流层、高层大气

3、各层特点及成因:

(1)对流层主要特点及其成因

①气温随高度增加而递减,每上升100米降低0.6℃。

地面是对流层大气主要的直接热源

②空气对流运动显著

上冷下热,差异大,对流强

③天气现象复杂多变

水汽杂质多,对流显著,气流上升,气温降低,水汽凝结,成云致雨

(1)对流层 —— 与人类的关系最密切

纬度

高纬度地区:8—9千米

中纬度地区:10—12千米

低纬度地区:17—18千米

季节

夏季较厚

冬季较薄

上界高度随纬度和季节而变化。

温带地区季节

变化最明显

低纬地区受太阳辐射多,

对流旺盛,对流层高度大

(2)平流层主要特点及其成因

①气温随高度升高而升高。

臭氧吸收大量紫外线使大气增温

②大气以水平运动主

大气上热下冷,大气稳定,不易形成对流。

③有利于飞机飞行

水汽和杂质含量少,天气晴朗,能见度好,大气平稳。

自对流层顶部至50-55千米高空。

(3)高层大气主要特点及其成因

①气温随高度升高先降低后上升

自平流层顶开始,由于没有吸收紫外线的臭氧,气温下降;其后大气吸收太阳辐射,温度又上升。

②底部对流运动,上部平流运动

底部上冷下热,上部下冷上热

③能反射无线电波,对无线电通信有重要作用

在60-500千米高空,有若干电离层

④有极光和流星现象

平流层以上大气。

逆温现象

1、定义:一般情况下,对流层温度上冷下热,但在一定条件下,对流层的某一个高度范围内会出现气温随高度增加而上升的现象或降温变化率小于0.6°C/100 m的现象。

2.分类

类型 发生的条件 出现的地区

辐射 逆温 经常发生在晴朗无云的夜间,由于地面辐射很强,近地面大气气温迅速下降,而高处大气降温较慢 中高纬度大陆冬季黎明前

平流 逆温 暖空气水平移动到冷的地面或气团上 中纬度沿海地区

地形 逆温 主要由地形造成,由于山坡散热快,冷空气沿山坡下沉到谷底,谷底原来较暖的空气被较冷的空气抬挤上升 盆地和谷地的夜间

锋面 逆温 锋面之上的暖气团与锋面之下的冷气团之间温度差异显著 锋面活动地区

3.逆温的影响

a.出现多雾天气。早晨多雾的天气大多与逆温有密切的关系,它使大气能见度降低,给人们的出行带来不便,甚至出现交通事故。

b.加剧大气污染。由于逆温现象的存在,空气对流运动受阻,会造成近地面污染物不能及时扩散,从而危害人体健康。

c.对航空造成影响。逆温多出现在低空,多雾天气给飞机起降带来不便。如果出现在高空,对飞机飞行极为有利,因为大气以平流运动为主,飞机飞行中不会有较大的颠簸。

1.甲乙丙丁四图中最有利于大气污染物扩散的是 ( A )

A.甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁

2. 若该地气温由甲逐渐演变到丁,则造成气温垂直变化原因可能是 ( C )

① 台风过境 ② 晴朗无云的夜晚

③ 冷空气南下 ④ 热海洋气团影响

⑤ 暖锋过境 ⑥ 连续阴雨

A. ①④ B. ③⑥

C. ②③ D. ⑤⑥

3.下列哪种地形易造成该地气温由甲到丁的演变 ( B )

A.山地 B.谷地

C.平原 D. 丘陵

如果对流层大气出现“上热下冷(即随高度上升,气温也上升)”现象时,空气对流运动减弱,不利于污染物的扩散。据此完成下面小题。

5.上图中,符合题中所示现象的大气层次是( )

A.①+② B.② C.②+③ D.③

6.据此推测,在冬季,一天中最不合适进行户外锻炼的时段是( )

A.清晨 B.中午 C.午后 D.傍晚

B

A

0°

45°

90°

45°

90°

17~18km

10~12km

10~12km

8~9km

8~9km

1.一架客机要求保持在十千米左右的高度飞行,应该在( B )地方上空飞最安全。

A.澳大利亚上空 B.加拿大北部上空

C.新加坡上空 D.中国南部上空

地 面

对流层顶

8~9KM

17~18KM

8~9KM

赤道

北极

南极

2.一架飞机沿10km高空从南极飞到北极,依次穿过了哪几层?

平流层——对流层——平流层

7.读图,完成下列各题。

(1)该图反映的是 中 纬度地区大气的垂直分层,理由是 该纬度地区对流层高度为12千米;对流层高度在低纬地区为17~18千米,在高纬地区为8~9千米。

(2)A层大气的热量主要直接来自 地面,该层大气天气现象复杂多变的原因是:① 该层大气集中了整个大气中几乎全部的水汽和杂质 ; ② 该层大气上部冷下部热,空气对流运动旺盛 。

(3)补绘B层大气气温变化曲线,该层大气中的 臭氧层 是人类生存环境的天然屏障。

(4)图中C层大气下部气温随高度变化的特点是 随高度的增加递增 ,推测气流运动状况是 以平流运动为主 。

(5)C层大气中有若干 电离 层, 太阳活动强烈时,无线电短波 信号会受影响。

(6)A→B→C大气密度变化趋势是 逐渐减小 。