第三课汉代的思想大一统

图片预览

文档简介

课件17张PPT。汉代思想的大一统———儒家思想的第一次改造考纲解读1、春秋战国时

期百家争鸣

2、汉代儒学成

为正统思想

3、宋明理学

4、明清之际的

儒学思想

考点定位1、理学(08 )

2、汉代儒学;

宋明理学(09)

3、理学(10)

08年上海试卷、09年福建文综、10年江苏汉初(汉高祖):无为黄老思想武帝时:有为罢黜百家,独尊儒术巩固大一统促经济发展适应并促进利集权、制地方知识框架70年“老”:老子的学说1、汉初无为理论基础---黄老之学内容:治身(养生)、治国。“黄”:黄帝的学说特点a以道家为基础,兼采各家学说

b无为而无不为,是一种“积极

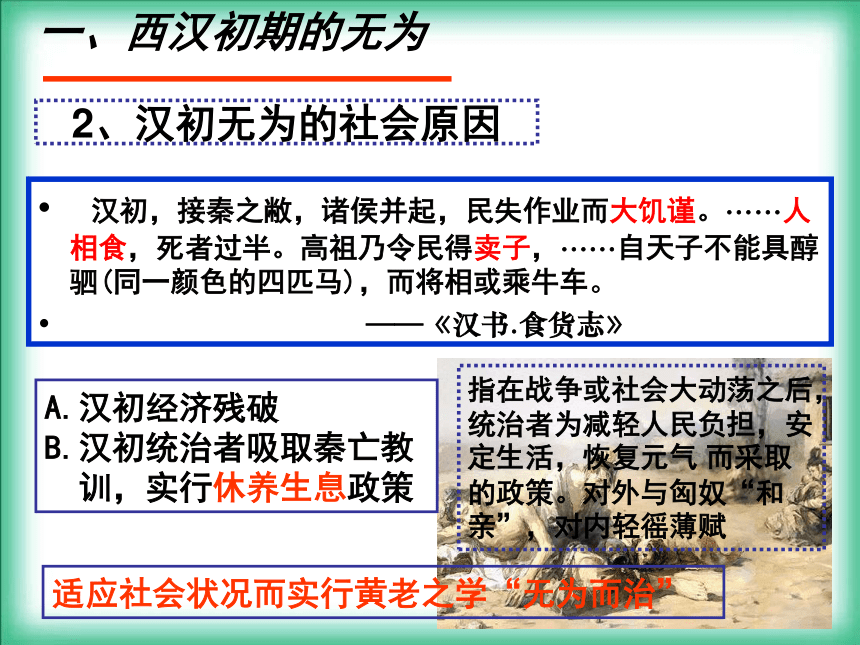

无为”的哲学观。一、西汉初期的无为 汉初,接秦之敝,诸侯并起,民失作业而大饥谨。……人相食,死者过半。高祖乃令民得卖子,……自天子不能具醇驷(同一颜色的四匹马),而将相或乘牛车。

——《汉书.食货志》一、西汉初期的无为A.汉初经济残破

B.汉初统治者吸取秦亡教

训,实行休养生息政策指在战争或社会大动荡之后,统治者为减轻人民负担,安定生活,恢复元气 而采取的政策。对外与匈奴“和亲”,对内轻徭薄赋适应社会状况而实行黄老之学“无为而治”2、汉初无为的社会原因使西汉经济迅速恢复 ,国力增

强。汉初的“无为”为汉武帝时

期的“有为”打下了坚实基础。 至武帝之初七十年间,国家亡事,非遇水旱,则民人给家足,都鄙廪庾尽满,而府库余财。京师之钱累百巨万,贯朽而不可校。太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,腐败不可食。众庶街巷有马。

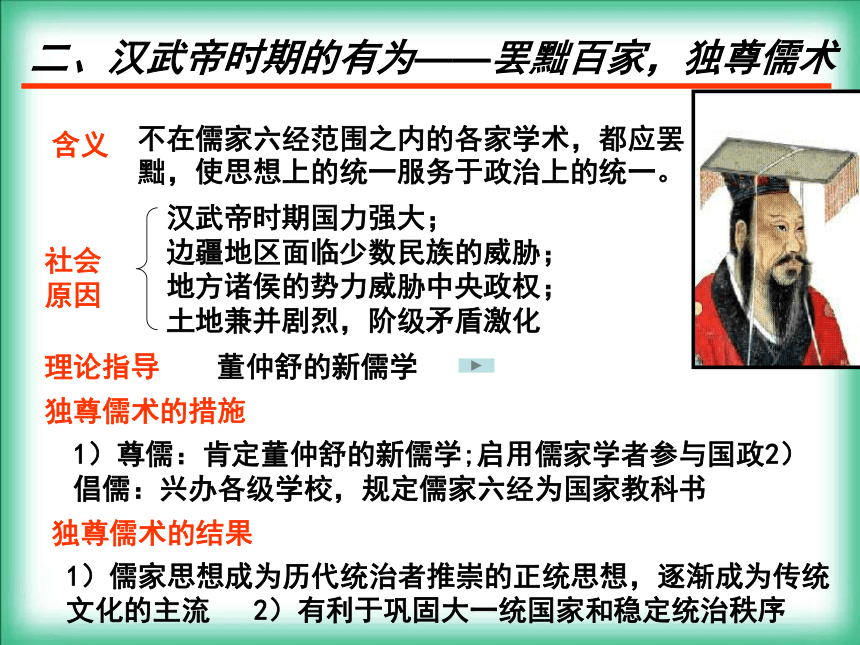

———《后汉书.食货志》一、西汉初期的无为3、汉初无为的作用二、汉武帝时期的有为——罢黜百家,独尊儒术汉武帝时期国力强大; 边疆地区面临少数民族的威胁; 地方诸侯的势力威胁中央政权; 土地兼并剧烈,阶级矛盾激化社会原因含义不在儒家六经范围之内的各家学术,都应罢黜,使思想上的统一服务于政治上的统一。理论指导董仲舒的新儒学独尊儒术的措施1)尊儒:肯定董仲舒的新儒学;启用儒家学者参与国政2)倡儒:兴办各级学校,规定儒家六经为国家教科书独尊儒术的结果1)儒家思想成为历代统治者推崇的正统思想,逐渐成为传统文化的主流 2)有利于巩固大一统国家和稳定统治秩序汉武帝的作为 广设学校推行儒学北击匈奴张骞出使西域政治:颁布推恩令

经济:统一铸五铢钱,盐铁官营如何评价汉武帝★有人说“一个专制的时代必然是一个严酷的时代”,★宋代诗人莲池生在自己的诗中所写的那样:

“汉武爱名马,将军出西征。

蹀血几百万,侯者七十人。

区区仅得之,登歌告神明。”“★汉武帝是“半截伟人”。你同意上边的观点吗?汉初 经济残破休养生息黄老思想无为而治武帝时 国力渐强罢黜百家,独尊儒术巩固大一统促经济发展不甘无为淘汰黄老适应并促进利集权、制地方小结真题再现1.(2009安徽文综高考)儒家思想经过不断发展,逐渐成为

中国传统文化的主流。以下言论最能体现其

适应加强中央集权需要的是

A.“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共(拱)之。”

B.“以德兼人者王,以力兼人者弱,以富兼人者贫。”

C.“诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。”

D.“我之出而仕也,为天下,非为君也。”

2.(2009高考海南单科)董仲舒融合先秦以来各家思想形成

新儒学,其思想基础源于对一部儒家经典的新阐释,该经典是

A.《春秋》 B.《论语》 C.《孟子》 D.《易经》3.(2010年高考浙江文综13题)儒道思想犹如中国古代思想

的双璧。下列言论中,最能体现道家因循自然、崇尚无为思想

的是

A.不以人助天 B.制天命而用之

C.天地不仁,以万物为刍狗

D.天行有常,不为尧存,不为桀亡4.(2010年高考北京文综13题)有人认为,中国古代君主专制理论由先秦法家奠定,经汉朝儒生发展而成。这两个阶段的代表人物分别是

A.荀子、董仲舒 B.荀子、孟子

C.商鞅、孟子 D.韩非子、董仲舒

5. (2010年高考天津文综历史部分2题)《史记》载:汉武帝时,“公孙弘以《春秋》白衣为天子三公,封以平津侯。天下之学士靡然乡风矣”。该材料主要表明

A.汉武帝广泛吸纳人才 B.平民将相大量涌现

C.儒学在民间开始兴起 D.儒学地位显著提高 2、汉武帝接受新儒学的根本原因在于( )

A 其“仁政”思想有利于缓和阶级矛盾

B 新儒学适应了君主专制和国家统一的需要

C 新儒学吸收了各家思想,适应了不同阶级的要求

D 汉武帝对先秦儒学的不满B3、汉代的新儒学被赋予的新含义是( )

A 人定胜天 B 无为而治 C 君权神授 D 仁政思想C1、成语“萧规曹随”反映的汉初主要统治思想是

A 儒家的“仁政”思想 B 法家的法治思想

C 墨家的“兼爱”思想 D 道家的“无为而治”D学有所思4、从“百家争鸣”到“独尊儒术”的转变体现了( )

①中央集权的强化 ②思想控制的加强

③大一统的形成 ④儒学之外其它各个学派消亡

A ②④ B ①②④ C ①③④ D ①②③

5、“罢黜百家,独尊儒术”与“大一统”思想之间的关系是

A 用政治上的统一保证思想上的统一

B 用君权神授的思想来巩固统一

C 用思想上的统一为巩固政治上的统一服务

D 儒家思想逐步成为封建社会的正统思想

6、董仲舒的新儒学为汉武帝加强中央集权奠定理论基

础 的主要是( )

A “春秋大一统”思想 B “罢黜百家,独尊儒术”

C “君权神授”、“天人感应” D “三纲五常”

7、汉武帝采纳董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议,在

历史上产生的影响不包括

A 政治开始与儒学密切结合B 思想上的统一巩固了政治上的统一

C 促进了民族思想文化的自由发展

D 儒家思想渗透到社会生活的各个方面新儒学的思想体系:1)特点以《公羊春秋》为基础,融合阴阳家、黄老之学及法家思想而形成。2)主要内容? 大一统

? 天人感应

? 强调以德为

主,以刑为辅

● 三纲五常 仁政 ;忠君 本质上:君权神授正名分的政治观“罢黜百家,独尊儒术”1、汉武帝开拓大一统事业,黄老之学不适应需要

2、新儒学“大一统” 适应了统治者加强中央集权的需要。这

是被采取的根本原因。3)被汉武帝重用原因汉代儒学和先秦儒学的区别《论语》《春秋繁露》仁天人感应儒学儒学、阴阳、黄老、法家批判时政维护专制集权政治二者的关系:继承与发展相同点:

都强调以德治国,实行仁政;都要求遵循封建等级秩序,实行礼②适应休养生息政策的需要①早期的道家理论是基础②兼采阴阳、儒、墨、名、法等各家学说盛行原因理论来源①西汉初年,经济残破,百废待兴归纳整理:黄老之学概念:指道家学说中的两派,即黄帝和老子的学说强调“无为而无不为”,既尊重自然规律,反对盲目行动,又主张发挥人的主观能动性实质:积极无为的哲学观基本观点积极:使西汉初社会迅速恢复了元气 消极:中央软弱无力,王国势力日益膨胀作用

期百家争鸣

2、汉代儒学成

为正统思想

3、宋明理学

4、明清之际的

儒学思想

考点定位1、理学(08 )

2、汉代儒学;

宋明理学(09)

3、理学(10)

08年上海试卷、09年福建文综、10年江苏汉初(汉高祖):无为黄老思想武帝时:有为罢黜百家,独尊儒术巩固大一统促经济发展适应并促进利集权、制地方知识框架70年“老”:老子的学说1、汉初无为理论基础---黄老之学内容:治身(养生)、治国。“黄”:黄帝的学说特点a以道家为基础,兼采各家学说

b无为而无不为,是一种“积极

无为”的哲学观。一、西汉初期的无为 汉初,接秦之敝,诸侯并起,民失作业而大饥谨。……人相食,死者过半。高祖乃令民得卖子,……自天子不能具醇驷(同一颜色的四匹马),而将相或乘牛车。

——《汉书.食货志》一、西汉初期的无为A.汉初经济残破

B.汉初统治者吸取秦亡教

训,实行休养生息政策指在战争或社会大动荡之后,统治者为减轻人民负担,安定生活,恢复元气 而采取的政策。对外与匈奴“和亲”,对内轻徭薄赋适应社会状况而实行黄老之学“无为而治”2、汉初无为的社会原因使西汉经济迅速恢复 ,国力增

强。汉初的“无为”为汉武帝时

期的“有为”打下了坚实基础。 至武帝之初七十年间,国家亡事,非遇水旱,则民人给家足,都鄙廪庾尽满,而府库余财。京师之钱累百巨万,贯朽而不可校。太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,腐败不可食。众庶街巷有马。

———《后汉书.食货志》一、西汉初期的无为3、汉初无为的作用二、汉武帝时期的有为——罢黜百家,独尊儒术汉武帝时期国力强大; 边疆地区面临少数民族的威胁; 地方诸侯的势力威胁中央政权; 土地兼并剧烈,阶级矛盾激化社会原因含义不在儒家六经范围之内的各家学术,都应罢黜,使思想上的统一服务于政治上的统一。理论指导董仲舒的新儒学独尊儒术的措施1)尊儒:肯定董仲舒的新儒学;启用儒家学者参与国政2)倡儒:兴办各级学校,规定儒家六经为国家教科书独尊儒术的结果1)儒家思想成为历代统治者推崇的正统思想,逐渐成为传统文化的主流 2)有利于巩固大一统国家和稳定统治秩序汉武帝的作为 广设学校推行儒学北击匈奴张骞出使西域政治:颁布推恩令

经济:统一铸五铢钱,盐铁官营如何评价汉武帝★有人说“一个专制的时代必然是一个严酷的时代”,★宋代诗人莲池生在自己的诗中所写的那样:

“汉武爱名马,将军出西征。

蹀血几百万,侯者七十人。

区区仅得之,登歌告神明。”“★汉武帝是“半截伟人”。你同意上边的观点吗?汉初 经济残破休养生息黄老思想无为而治武帝时 国力渐强罢黜百家,独尊儒术巩固大一统促经济发展不甘无为淘汰黄老适应并促进利集权、制地方小结真题再现1.(2009安徽文综高考)儒家思想经过不断发展,逐渐成为

中国传统文化的主流。以下言论最能体现其

适应加强中央集权需要的是

A.“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共(拱)之。”

B.“以德兼人者王,以力兼人者弱,以富兼人者贫。”

C.“诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。”

D.“我之出而仕也,为天下,非为君也。”

2.(2009高考海南单科)董仲舒融合先秦以来各家思想形成

新儒学,其思想基础源于对一部儒家经典的新阐释,该经典是

A.《春秋》 B.《论语》 C.《孟子》 D.《易经》3.(2010年高考浙江文综13题)儒道思想犹如中国古代思想

的双璧。下列言论中,最能体现道家因循自然、崇尚无为思想

的是

A.不以人助天 B.制天命而用之

C.天地不仁,以万物为刍狗

D.天行有常,不为尧存,不为桀亡4.(2010年高考北京文综13题)有人认为,中国古代君主专制理论由先秦法家奠定,经汉朝儒生发展而成。这两个阶段的代表人物分别是

A.荀子、董仲舒 B.荀子、孟子

C.商鞅、孟子 D.韩非子、董仲舒

5. (2010年高考天津文综历史部分2题)《史记》载:汉武帝时,“公孙弘以《春秋》白衣为天子三公,封以平津侯。天下之学士靡然乡风矣”。该材料主要表明

A.汉武帝广泛吸纳人才 B.平民将相大量涌现

C.儒学在民间开始兴起 D.儒学地位显著提高 2、汉武帝接受新儒学的根本原因在于( )

A 其“仁政”思想有利于缓和阶级矛盾

B 新儒学适应了君主专制和国家统一的需要

C 新儒学吸收了各家思想,适应了不同阶级的要求

D 汉武帝对先秦儒学的不满B3、汉代的新儒学被赋予的新含义是( )

A 人定胜天 B 无为而治 C 君权神授 D 仁政思想C1、成语“萧规曹随”反映的汉初主要统治思想是

A 儒家的“仁政”思想 B 法家的法治思想

C 墨家的“兼爱”思想 D 道家的“无为而治”D学有所思4、从“百家争鸣”到“独尊儒术”的转变体现了( )

①中央集权的强化 ②思想控制的加强

③大一统的形成 ④儒学之外其它各个学派消亡

A ②④ B ①②④ C ①③④ D ①②③

5、“罢黜百家,独尊儒术”与“大一统”思想之间的关系是

A 用政治上的统一保证思想上的统一

B 用君权神授的思想来巩固统一

C 用思想上的统一为巩固政治上的统一服务

D 儒家思想逐步成为封建社会的正统思想

6、董仲舒的新儒学为汉武帝加强中央集权奠定理论基

础 的主要是( )

A “春秋大一统”思想 B “罢黜百家,独尊儒术”

C “君权神授”、“天人感应” D “三纲五常”

7、汉武帝采纳董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议,在

历史上产生的影响不包括

A 政治开始与儒学密切结合B 思想上的统一巩固了政治上的统一

C 促进了民族思想文化的自由发展

D 儒家思想渗透到社会生活的各个方面新儒学的思想体系:1)特点以《公羊春秋》为基础,融合阴阳家、黄老之学及法家思想而形成。2)主要内容? 大一统

? 天人感应

? 强调以德为

主,以刑为辅

● 三纲五常 仁政 ;忠君 本质上:君权神授正名分的政治观“罢黜百家,独尊儒术”1、汉武帝开拓大一统事业,黄老之学不适应需要

2、新儒学“大一统” 适应了统治者加强中央集权的需要。这

是被采取的根本原因。3)被汉武帝重用原因汉代儒学和先秦儒学的区别《论语》《春秋繁露》仁天人感应儒学儒学、阴阳、黄老、法家批判时政维护专制集权政治二者的关系:继承与发展相同点:

都强调以德治国,实行仁政;都要求遵循封建等级秩序,实行礼②适应休养生息政策的需要①早期的道家理论是基础②兼采阴阳、儒、墨、名、法等各家学说盛行原因理论来源①西汉初年,经济残破,百废待兴归纳整理:黄老之学概念:指道家学说中的两派,即黄帝和老子的学说强调“无为而无不为”,既尊重自然规律,反对盲目行动,又主张发挥人的主观能动性实质:积极无为的哲学观基本观点积极:使西汉初社会迅速恢复了元气 消极:中央软弱无力,王国势力日益膨胀作用

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的思想与科技

- 第1课 孔子与老子

- 第2课 战国时期的百家争鸣

- 第3课 汉代的思想大一统

- 第4课 宋明理学

- 第5课 明清之际的进步思潮

- 第6课 中国古代的科学技术

- 第二单元 中国古代文艺长廊

- 第7课 汉字与书法

- 第8课 笔墨丹青

- 第9课 诗歌与小说

- 第10课 梨园春秋

- 第三单元 从人文精神之源到科学理性时代

- 第11课 希腊先哲的精神觉醒

- 第12课 文艺复兴巨匠的人文风采

- 第13课 挑战教皇的权威

- 第14课 理性之光

- 第15课 近代科学技术革命

- 第四单元 19世纪以来的世界文化

- 第17课 诗歌、小说与戏剧

- 第18课 音乐与美术

- 第19课 电影与电视

- 第五单元 近现代中国的先进思想

- 第20课 西学东渐

- 第21课 新文化运动

- 第22课 孙中山和他的民主追求

- 第23课 毛泽东与马克思主义的中国化

- 第24课 社会主义建设的思想指南

- 第六单元 现代世界的科技与文化

- 第25课 现代科学革命

- 第26课 改变世界的高新科技

- 第27课 新中国的科技成就

- 第28课 国运兴衰,系于教育

- 第29课 百花齐放 百家争鸣