1.1《《三国演义》——曹操献刀》课件(人教版中国小说欣赏)

文档属性

| 名称 | 1.1《《三国演义》——曹操献刀》课件(人教版中国小说欣赏) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-12-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

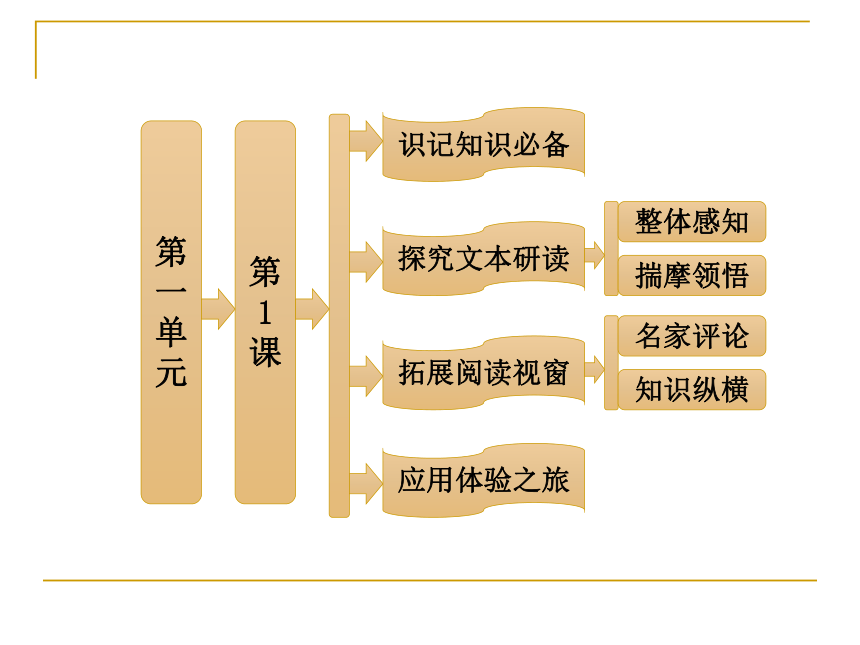

课件59张PPT。第一单元识记知识必备探究文本研读拓展阅读视窗整体感知应用体验之旅第

1

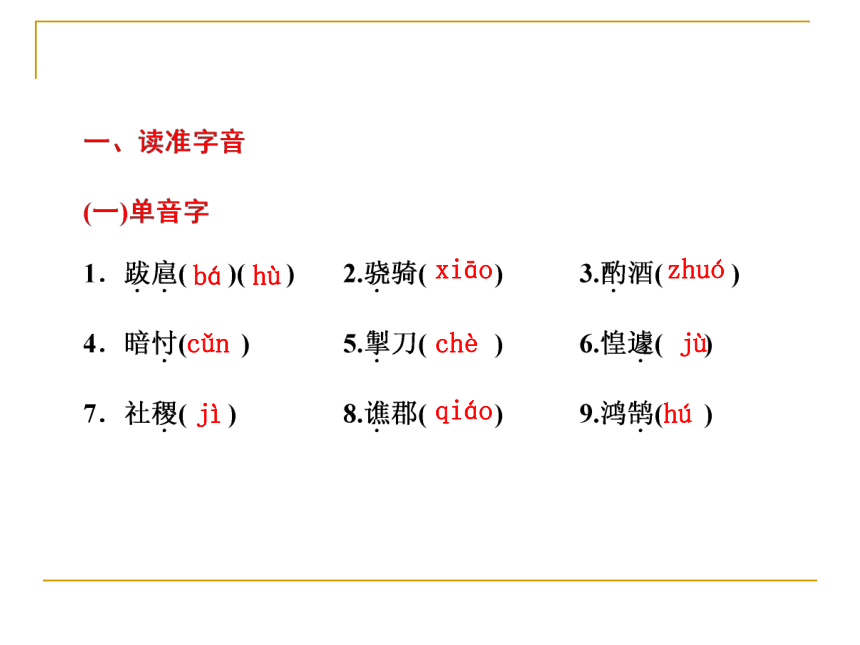

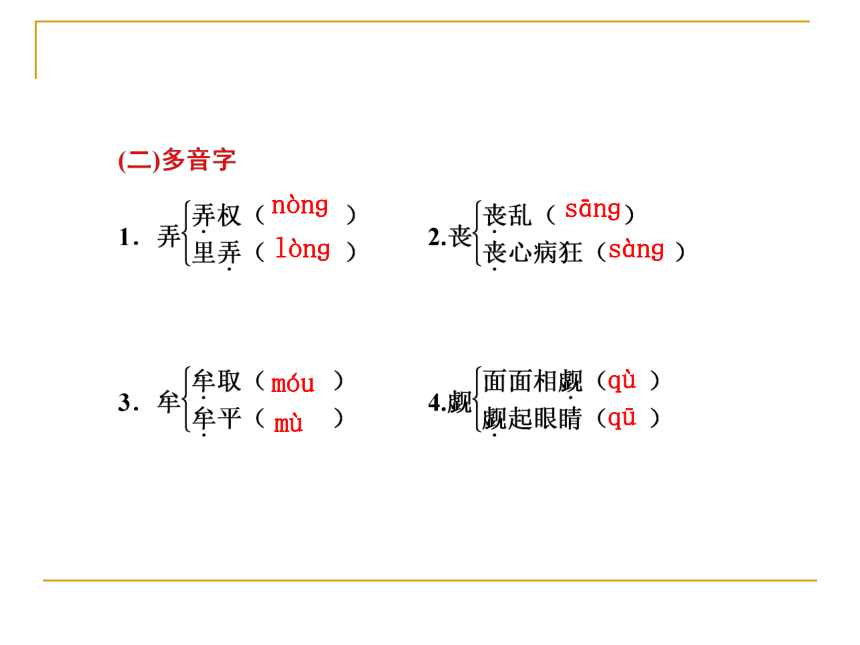

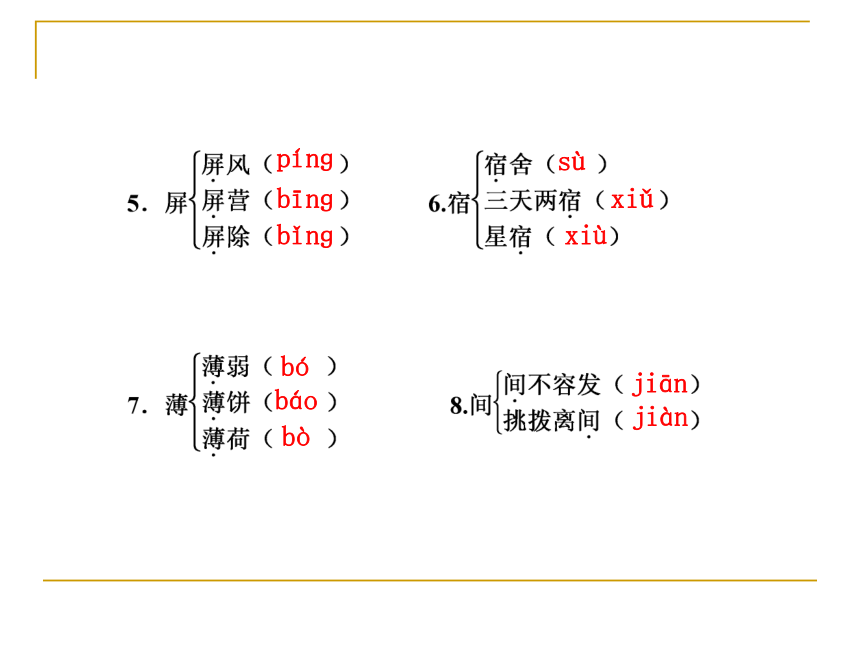

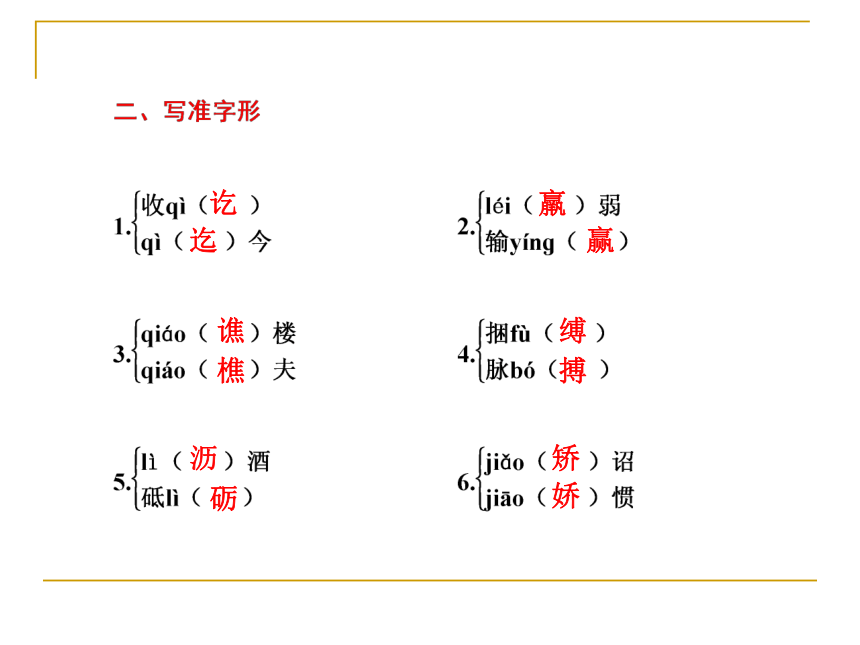

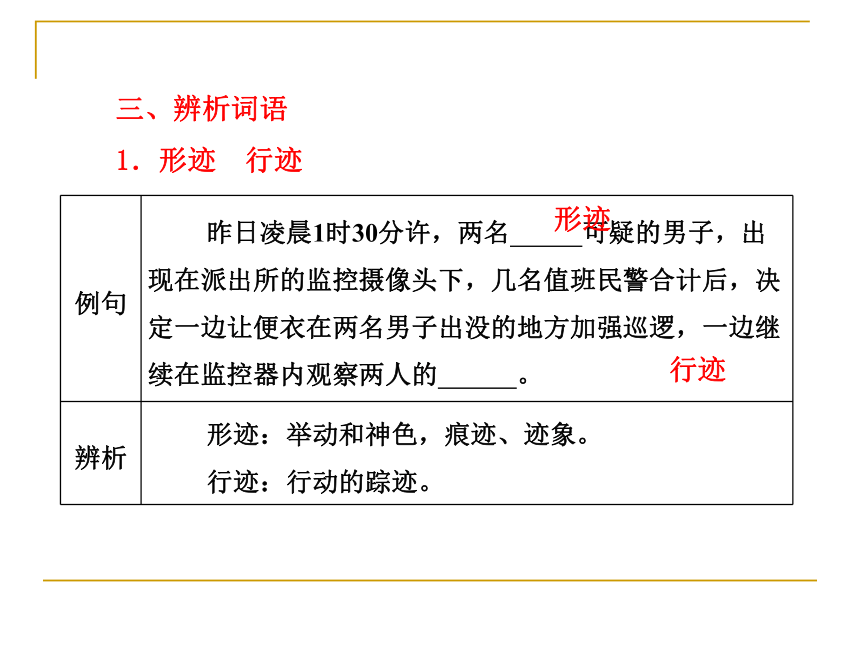

课揣摩领悟名家评论知识纵横 《三国演义》描写的是从东汉末年到西晋初年之间近一百年的历史风云。全书反映了三国时代的政治军事斗争,反映了三国时代各类社会矛盾的渗透与转化,概括了这一时代的历史巨变,塑造了一批叱咤风云的英雄人物。在对三国历史的把握上,作者表现出明显的“拥刘反曹”倾向,以刘备集团作为描写的中心,对刘备集团的主要人物加以歌颂,对曹操则极力揭露鞭挞。展示出那个时代尖锐复杂又极具特色的政治军事冲突,在政治、军事谋略方面,对后世产生了深远的影响。 《曹操献刀》之前,何进为了对付十常侍等宦官,虽然有不少人劝谏,但仍密诏董卓进京。十常侍得知消息,先行下手,杀死何进,并劫持皇上,陈留王等逃出宫廷,后被何进部下袁绍、曹操等迎请回宫。此后,董卓也相继驻扎到京城外,他每日带铁骑军马入城,横行街市,出入宫廷,肆无忌惮。不久,董卓于温明园中,召集百官,大摆宴会,遍请公卿,曰:“……吾欲废帝立陈留王,诸大臣以为何如?”丁原、卢植、司徒王允持不同意见,于是百官皆散。后吕布杀丁原而投董卓,董卓废帝而立陈留王,自立为国相,又因所谓“怨诗”而杀帝。彼时,董卓在宫内宫外横行霸道,不可一世。越骑校尉伍孚欲杀董卓,未果,卓问曰:“谁教汝反?”孚瞪目大喝曰:“汝非吾君,吾非汝臣,何反之有!汝罪恶盈天,人人愿得而诛之。吾恨不车裂汝以谢天下。”在这种形势下,袁绍与王允书,图谋杀死董卓。……接下来的情节即为节选内容曹操献刀。báhùcǔnjìxiāochèqiáozhuójùhúnònɡlònɡmóumùsānɡsànɡqùqūpínɡbīnɡbóbáosùxiǔjiānjiànbǐnɡxiùbò讫迄羸赢谯樵缚搏沥砺矫娇三、辨析词语

1.形迹 行迹形迹行迹2.隐讳 隐晦隐讳隐晦使唤……的原因公文,文告妻子儿女机会一会儿于是趁此小路经由,通过遗憾回头环顾难道,反而埋怨刚才出嫁到表顺承享有表因果表转折表修饰对不起使……承担发出打开使……受委屈用鞭子赶以……为正确七、文言句式

1.王允设宴后堂 (状语后置)

2.恐董卓见疑 (被动句)

3.乃骁骑校尉曹操也 (判断句)

4.悬之都门 (省略句)

5.丞相何在 (宾语前置)

6.孟德何为 (宾语前置)

7.将欲何往 (宾语前置)

8.感公忠义 (被动句)

9.操告以前事 (状语后置)

10.适才误耳,今何为也 (宾语前置) 罗贯中(约1330-约1400),名本,字

贯中,号湖海散人。山西太原人。元末明

初著名小说家、戏曲家,是中国章回小说

的鼻祖。一生著作颇丰,主要作品有:剧

本《赵太祖龙虎风云会》、《忠正孝子连环谏》、《三平章死哭蜚虎子》;小说《隋唐两朝志传》、《残唐五代史演义》、《三遂平妖传》、《粉妆楼》、与施耐庵合著的《水浒传》等,代表作《三国演义》。 东汉末年,桓、灵二帝宠信宦官,致使朝纲大乱,政治腐败,黄巾军揭竿而起,四方州牧乘机割据,国家陷入四分五裂的局面。董卓趁机废少帝立陈留王为献帝(九岁),在宫内、宫外横行霸道,不可一世。在这种形势下,袁绍与王允图谋铲除董卓,以下就是课文节选的部分。 《三国演义》描写了自黄巾起义至西晋统一的近百年历史,集中描绘了各个社会集团之间政治、军事、外交的斗争。通过这些斗争,作品揭露了当时社会的黑暗腐朽,谴责了统治者的残暴和丑恶,反映了人民向往和平的愿望,表现了作者的政治理想。

书中把蜀国的刘备、诸葛亮、关羽等君臣作为理想中的政治道德观念的化身,仁君、贤相、良将的典范,而将魏国的曹操作为奸邪狡诈、推行暴政的代表,至于孙吴方面只是陪衬而已,因而具有明显的“拥刘反曹”的倾向。 本文通过“借刀”“献刀”“遇陈宫”“杀伯奢”等一系列情节,刻画出了曹操的奸雄形象,尤其是“献刀”“杀伯奢”两节,更是将曹操的诡谲多变、多疑嗜血的本性活化出来,使一个随机应变、自私自利、心狠手辣的曹操立在了读者面前。 1.试概括本篇小说的故事梗概。

[明确] ①曹操借刀; ②曹操献刀; ③路遇陈宫; ④错杀伯奢。

2.依照回目的形式概括每部分内容。

示例:①王允旧臣哭社稷 曹操奇谋借宝刀

[明确] ②孟德献刀欲弑贼 李儒献计操脱身; ③识谎言陈宫擒曹 仰曹志二人携手; ④访伯奢孟德心疑 杀无辜陈宫识操。 3.本文是按照什么顺序来安排情节的?这样安排有什么好处?

[明确] 本文作者在情节安排上主要是按照时间顺序和事件的进程来进行的。具体情况如下图:好处:

这样安排情节,使情节紧凑,故事发展合理,既能调动读者的兴趣,又让读者易于接受。试通过具体的语言现象分析曹操的形象。[明确] 1.曹操行刺时,偏遇吕布“侍立于侧”,加大了行刺难度,曹操随机一句“马羸行迟”,化解了危机。试分析这四个字的作用。

[明确] 这四个字,可谓一石二鸟,既调走了吕布,又为自己的行刺备足了机会。 2.如何理解“宁教我负天下人,休教天下人负我”?

[明确] ①敢于与天下人为敌,体现了曹操性格中强悍的一面,这也是他性格的一个突出特点。②陈宫责备他,他却不辩解,非常坦率地说出了自己做人的准则,体现了政治家的野心。总之,这句话体现了曹操的敢说敢言,敢作敢为;也体现了他的残忍、自私。正如小说评论家说曹操是“心口如一之小人”。 3.试分析本文的语言特点。

[明确] 《三国演义》用“文不甚深,言不甚俗”的语言叙述描写,简洁明快,雅俗共赏。本文中的语言可以说是文言,但只是浅近的文言。从另一种意义上来说,也可以说是“白话”,因为他并不受“古文”章法句法的限制,而且明白流畅,接近口语。如文中“且说曹操逃出城外,飞奔谯郡。路经中牟县,为守关军士所获,擒见县令”,语言接近白话,简洁明快,雅俗共赏。 本文是采用什么表现手法来刻画人物的?

[明确] (1)通过个性化的语言描写来表现人物性格。如“宁教我负天下人,休教天下人负我”暴露出他的自私、狠毒的本性。(2)将人物放在尖锐的矛盾冲突中来加以塑造,通过人物的活动来诠释人物性格。如曹操献刀,董卓倒身卧,面向内时,操急掣宝刀在手,恰待要刺被发现时,性急持刀跪下献刀,表现其善度势情、临危不乱、随机应变的性格特征。(3)用对比和衬托手法表现人物性格。作品中的人物有主次之分,次要衬托主要,是本文描写人物的一个重要手法。 一、毛泽东评《三国演义》

《三国演义》描写的是三国鼎立时期,魏、蜀、吴三个封建统治集团之间的矛盾和斗争。三国竞争之时,事态百变,人才辈出,令人喜读。《三国演义》的作者罗贯中不是继承司马迁的传统,而是继承朱熹的传统。南宋时,异族为患,所以罗贯中以蜀为正统。刘备得了孔明,说是“如鱼得水”。曹操统一中国北方,创立魏国。曹操是个了不起的政治家、军事家,还是个了不起的诗人。 看《三国演义》,不但要看战争,看外交,而且要看组织。刘备、关羽、张飞、赵云、诸葛亮,组织了一个班子南下,到了四川,同“地方干部”一起建立了一个很好的根据地。外来的干部一定要同地方的干部很好地团结在一起,才能做出一番事业。薄一波在《回忆片断》一文中写道:“毛泽东同志也很喜欢看中国历史上的著名小说。我国的不少古典小说他曾读过多遍,十分熟悉,在讲话和文章里,时常引用这些小说里的主要人物、事件和典故,并且常常用独到的见解介绍给别人。”(《人民日报》1981年12月26日) 1953年6月3日,在接见青年团第二次全国代表大会主席团成员的讲话中,在谈到必须重视青年干部的培养和选拔时,毛泽东向大家讲了《三国演义》中的一段故事。毛泽东当时是这样说的:“《三国演义》中曹操率大军下江南,攻打东吴。那时周瑜是个‘青年团员’,当东吴的统帅,程普等老将不服,后来说服了,还是由他当,结果打了胜仗。现在要‘周瑜’当团中央委员,大家就不赞成,这行吗?”一段通俗的故事,把要重视青年干部的培养,选拔干部不能搞论资排辈,要充分相信青年人的重要道理深刻地表达了出来。 在《三国演义》的许多人物中,毛泽东是非常推崇诸葛亮的,诸葛亮是毛泽东在著作和讲话中常常提到的历史人物之一。1945年4月24日,在中国共产党第七次全国代表大会上的讲话中,毛泽东说,《三国演义》里有三个国家,每个国家都有知识分子,有高级的,也有普通的。那些穿八卦衣,或像诸葛亮那样拿鹅毛扇的就是知识分子。 1957年7月9日,在上海干部会议上的讲话中在谈到我们的干部不要怕群众,不要脱离群众,要跟群众在一起的问题时,毛泽东说:“刘备得了孔明,说是‘如鱼得水’,确有其事,不仅小说上那么写,历史上也那么写,也像鱼跟水的关系一样。群众就是孔明,领导就是刘备。一个领导,一个被领导。”(《毛泽东选集》第5卷,第452页)《三国演义》里,作者笔下的诸葛亮能够呼风唤雨,料事如神,成了智慧的化身。 对诸葛亮这样的人物,毛泽东的看法是:也不是“全人”,“总是有缺陷的”。1957年11月18日在莫斯科共产党和工人党代表会议上的发言中,在谈及这一问题时,毛泽东是这样说的:“任何一个人都要人支持。一个好汉也要三个帮,一个篱笆也要三个桩。荷花虽好,也要绿叶扶持。这是中国的成语。中国还有一句成语,三个臭皮匠,合成一个诸葛亮。单独的一个诸葛亮总是不完全的,总是有缺陷的。”(《毛泽东选集》第5卷,第496页) 二、郭沫若评《三国演义》

《三国演义》中,有一位奸诈的、残暴的、阴险的、狡猾的,性格与刘备相反的奸雄。他,就是曹操。罗贯中把曹操这一形象作为奸邪诈伪阴险凶残种种恶德的代表,如“一讲曹操,曹操就到”表现出他的阴险,防不胜防。到近几十年,才有人对他的形象作出平反,郭沫若认为曹操是东汉末年叱咤风云的政治家、军事家,是有志于除残秽定乱扶衰、统一北部中国的英雄。这是第一次对《三国演义》中曹操的形象有了改变。 《三国演义》中的曹操,有很多杀贤人、不听贤臣进谏的描写,如杀华佗、逼死荀彧、借罪杀杨修、拒谏等等;其实,一位如此残暴的君主,怎能统治中国北方呢?所以,曹操应是有眼光、有见地、善于识人用人,同时又带一点奸诈、多疑而已。郭嘉、张辽、荀彧、张郃等都是当时的英雄好汉,良禽择木而栖。曹操不是有其优点,他们哪会肯为他卖命?大家之所以憎恶曹操,其主要是因为罗贯中写他杀吕伯奢,其实,曹操并没有杀吕伯奢,据正史《魏书》所述:曹操投靠伯奢后,伯奢的家人来打劫曹操,出于自卫,曹操把他们杀了。这就说明,曹操的反面形象是罗贯中所塑造出来的。 三、金庸评《三国演义》

在《三国演义》人物中我最喜欢的是赵云,我一直觉得他远远胜过了关羽、张飞。他在长坂坡曹军中七进七出,勇不可挡,比之关公斩颜良、诛文丑、过五关斩六将难得多,也精彩得多。同时赵云人品很高尚,精细而有智谋。

我其次喜欢的是马超和吕布。当时我年纪小,只重视战斗力高强的战将,对于马超的急躁,吕布的愚蠢和负义,这些重大的缺点没有多加重视。这两人在戏台上扮相英俊漂亮,在我心中也加了分。 形象一经固定就很难改变。《三国》故事的说书人,以及贯穿史事与民间传说而写成小说的罗贯中对蜀汉的偏袒实在是过了分。罗贯中因为是山西太原人(以前一般认为是我的同乡杭州人,但北大教授周兆新先生近来令人信服地考证他是太原人),所以特别偏袒他的同乡关公。痛贬曹操,那也罢了;连东吴人物也一并贬低,在我年纪大了之后,常常感到不服。孙坚、孙策、孙权那些人是我的浙江同乡富阳人(汉时为富春县,郁达夫的故乡),我甚至想过要写一部以东吴为主体的《三国演义》,主角自然是周瑜和陆逊,次主角是孙策、孙权、顾雍(此人是大政治家)以及美人大乔、小乔。然而这是和全国民间根深蒂固的传统思想作对,后果必定不佳,很快就放弃这个意图。 在史实上,赤壁之战中打败曹操完全是周瑜的杰作,诸葛亮并无贡献。我有时自己空想一番“小乔初嫁了”之时周公瑾如何“雄姿英发”,如何“曲有误、周郎顾”,如何“与周公瑾交,若饮醇醪,不觉自醉”(东吴大将程普说:“与周瑜做朋友,就像是喝最好的美酒,不知不觉地就在他的个性魅力中醉倒了”)。再描写一些江南人物与江南风光,也就怡然自得了。陆逊文武全才,政治上能忍辱负重,是中国历史上的第一流人物,我对他钦佩之极。在自己脑子里玩玩“东吴主体三国演义”的文字游戏,自逞想象,已足够过瘾,真的笔之于文,未免辛苦,亦无必要。 《三国演义》写人物不直接叙述其内心,单凭言语动作,人物精神自出,这是戏剧的手法。戏剧和电影只表现角色的言语及动作,但内心生活自然而然地显露出来。这是中国古典小说的高度技巧。有些近代中国小说努力去学西洋小说,着重描写人物的内心思想,不但读来沉闷,人物的性格反而并不明确,这是不学习中国古典小说技法之故。《三国演义》中的人物1.鞠躬尽瘁的诸葛亮 诸葛亮,字孔明,人称“卧龙先生”,

琅琊阳都(今山东沂南)人。他隐居在隆中

(今湖北襄阳西)时,被刘备三顾茅庐请出,

成为刘备的军师。他提出联合孙权、抗击

曹操的主张。在赤壁之战中,他联合孙权,

大破曹兵,后帮助刘备建立蜀汉政权。刘备

称帝后,他担任丞相,刘禅继位后,诸葛亮

被封为武乡侯。诸葛亮曾六出祁山伐魏,最

后病死五丈原军中。诸葛亮在《三国演义》中是“鞠躬尽瘁,死而后已”的贤相忠臣的代表,也是智慧的化身。 诸葛亮治国治军的才能,济世爱民、谦虚谨慎的品格为后世各种杰出的历史人物树立了榜样。历代君臣、知识分子、人民群众都从不同的角度称赞他,歌颂他,热爱他。可以说,诸葛亮在历史上的巨大影响已超过了他在三国历史上的政治军事实践。《三国演义》虽然突出了诸葛亮一生性格、品德、功业等的积极方面,但又无限夸大,把他描写成智慧的化身、忠贞的代表,并将其神化成了半人半神的超人形象。鲁迅评论说:“状诸葛之多智而近妖。”因此,《三国演义》中的诸葛亮不是真实的历史人物,而是历史小说人物。2.宽厚仁慈的刘备 刘备,字玄德,是涿县人,为

中山靖王的后裔。他喜欢结交天下

英雄豪杰,有远大的志向。据说他

身高八尺,两耳垂肩,双手过膝,

面如冠玉,唇若涂脂。他虽然以织席贩鞋为业,但胸怀大志。他和关羽、张飞桃园结义后,虽屡受挫折,但坚韧不拔。刘备三顾茅庐之后,采纳了军师诸葛亮的建议,联合

孙权,抗击曹操。建安十三年,赤壁大战,他联合孙权大破曹兵,占领荆州,后又夺取益州和汉中。公元221年,刘备在成都称帝,国号为汉。次年,在彝陵之战中大败,不久病死于白帝城。在《三国演义》中,刘备是个知人善任的明君形象。陈寿对刘备的评价是:“弘毅宽厚,知人待士,盖有高祖之风,英雄之器焉。及其托孤于诸葛亮,而心神无二,诚君臣之至公,古今之盛轨也。机权干略,不逮魏武,是以基字亦狭。”但他“折而不挠,终不为下”。在《三国演义》中,作者把刘备描写成“仁”的代表,汉室皇权正统的继承者,因而对刘备的仁爱、宽厚和知人善任的性格特征着力描画,极尽夸张,但在突出其“仁爱”时却又落入了“无能”一面。给人以“无能”和“虚伪”的感觉。电视剧中的刘备常常以泪洗面,哭与泪虽然表现了刘备的“仁”,但又给人以刘备的天下是哭出来的印象,扭曲了刘备是“枭雄”“人杰”的真实形象。3.义重如山的关羽 关羽,刘备的义弟,五虎上将排名

第一,字云长,是河东解县人,因战乱

而逃亡至涿郡,其后与张飞一起追随刘

备。曾因汜水关前斩华雄、虎牢关前战

吕布,而闻名天下。官渡之战前被俘,被曹操拜为偏将军,封汉寿亭侯,为曹操杀了袁绍私将颜良、文丑。其后千里走单骑,骑赤兔马,提青龙偃月刀,过五关斩六将,终于回到刘备身边。回到蜀国后,攻曹仁于樊城,水淹七军,收降曹操大将于禁,杀庞德,让华佗刮骨疗毒,威名远扬。但终因骄傲轻敌,刚愎自用,兵败麦城,被孙权杀害。关羽一生重情义,智勇双全,武艺绝伦。在《三国演义》中,他被塑造成“义”的化身。 4.号称“奸雄”的曹操

东汉末年的政治家、军事家、文学家。本姓夏侯,字孟德,小名阿瞒,沛国谯郡(今安徽亳州)人。出生于大官僚地主家庭,其父曹嵩是中常侍曹腾之养子,故改姓曹。也因为这种关系,曹操自幼便有机会接触官宦子弟。曹操身长七尺,细眼长须。自幼放任不羁,但很有才华,又足智多谋,善于随机应变。当年,许劭评论曹操为“治世之能臣,乱世之奸雄”。陈寿认为,曹操在三国历史上“明略最优”,“揽申、商之法术,该韩、白之奇策,官方授材,各因其器,矫情任算,不念旧恶”(陈寿《三国志·武帝传》)。曹操御军三十余年,但手不释卷,登高必赋,长于诗文、草书、围棋。他生活节俭,不好华服;与人议论,谈笑风生。他是中国历史上杰出的政治家、军事家、文学家。但是,在《三国演义》中,由于作者“拥刘反曹”的倾向,因此小说虽然展示了曹操雄才大略、有勇有谋、惜才爱才的一面,但他的另一面,多疑、残忍、奸诈、自私的一面却被无限夸大了。在罗贯中的笔下,曹操成了一代“奸雄”的代表。点此

进入

1

课揣摩领悟名家评论知识纵横 《三国演义》描写的是从东汉末年到西晋初年之间近一百年的历史风云。全书反映了三国时代的政治军事斗争,反映了三国时代各类社会矛盾的渗透与转化,概括了这一时代的历史巨变,塑造了一批叱咤风云的英雄人物。在对三国历史的把握上,作者表现出明显的“拥刘反曹”倾向,以刘备集团作为描写的中心,对刘备集团的主要人物加以歌颂,对曹操则极力揭露鞭挞。展示出那个时代尖锐复杂又极具特色的政治军事冲突,在政治、军事谋略方面,对后世产生了深远的影响。 《曹操献刀》之前,何进为了对付十常侍等宦官,虽然有不少人劝谏,但仍密诏董卓进京。十常侍得知消息,先行下手,杀死何进,并劫持皇上,陈留王等逃出宫廷,后被何进部下袁绍、曹操等迎请回宫。此后,董卓也相继驻扎到京城外,他每日带铁骑军马入城,横行街市,出入宫廷,肆无忌惮。不久,董卓于温明园中,召集百官,大摆宴会,遍请公卿,曰:“……吾欲废帝立陈留王,诸大臣以为何如?”丁原、卢植、司徒王允持不同意见,于是百官皆散。后吕布杀丁原而投董卓,董卓废帝而立陈留王,自立为国相,又因所谓“怨诗”而杀帝。彼时,董卓在宫内宫外横行霸道,不可一世。越骑校尉伍孚欲杀董卓,未果,卓问曰:“谁教汝反?”孚瞪目大喝曰:“汝非吾君,吾非汝臣,何反之有!汝罪恶盈天,人人愿得而诛之。吾恨不车裂汝以谢天下。”在这种形势下,袁绍与王允书,图谋杀死董卓。……接下来的情节即为节选内容曹操献刀。báhùcǔnjìxiāochèqiáozhuójùhúnònɡlònɡmóumùsānɡsànɡqùqūpínɡbīnɡbóbáosùxiǔjiānjiànbǐnɡxiùbò讫迄羸赢谯樵缚搏沥砺矫娇三、辨析词语

1.形迹 行迹形迹行迹2.隐讳 隐晦隐讳隐晦使唤……的原因公文,文告妻子儿女机会一会儿于是趁此小路经由,通过遗憾回头环顾难道,反而埋怨刚才出嫁到表顺承享有表因果表转折表修饰对不起使……承担发出打开使……受委屈用鞭子赶以……为正确七、文言句式

1.王允设宴后堂 (状语后置)

2.恐董卓见疑 (被动句)

3.乃骁骑校尉曹操也 (判断句)

4.悬之都门 (省略句)

5.丞相何在 (宾语前置)

6.孟德何为 (宾语前置)

7.将欲何往 (宾语前置)

8.感公忠义 (被动句)

9.操告以前事 (状语后置)

10.适才误耳,今何为也 (宾语前置) 罗贯中(约1330-约1400),名本,字

贯中,号湖海散人。山西太原人。元末明

初著名小说家、戏曲家,是中国章回小说

的鼻祖。一生著作颇丰,主要作品有:剧

本《赵太祖龙虎风云会》、《忠正孝子连环谏》、《三平章死哭蜚虎子》;小说《隋唐两朝志传》、《残唐五代史演义》、《三遂平妖传》、《粉妆楼》、与施耐庵合著的《水浒传》等,代表作《三国演义》。 东汉末年,桓、灵二帝宠信宦官,致使朝纲大乱,政治腐败,黄巾军揭竿而起,四方州牧乘机割据,国家陷入四分五裂的局面。董卓趁机废少帝立陈留王为献帝(九岁),在宫内、宫外横行霸道,不可一世。在这种形势下,袁绍与王允图谋铲除董卓,以下就是课文节选的部分。 《三国演义》描写了自黄巾起义至西晋统一的近百年历史,集中描绘了各个社会集团之间政治、军事、外交的斗争。通过这些斗争,作品揭露了当时社会的黑暗腐朽,谴责了统治者的残暴和丑恶,反映了人民向往和平的愿望,表现了作者的政治理想。

书中把蜀国的刘备、诸葛亮、关羽等君臣作为理想中的政治道德观念的化身,仁君、贤相、良将的典范,而将魏国的曹操作为奸邪狡诈、推行暴政的代表,至于孙吴方面只是陪衬而已,因而具有明显的“拥刘反曹”的倾向。 本文通过“借刀”“献刀”“遇陈宫”“杀伯奢”等一系列情节,刻画出了曹操的奸雄形象,尤其是“献刀”“杀伯奢”两节,更是将曹操的诡谲多变、多疑嗜血的本性活化出来,使一个随机应变、自私自利、心狠手辣的曹操立在了读者面前。 1.试概括本篇小说的故事梗概。

[明确] ①曹操借刀; ②曹操献刀; ③路遇陈宫; ④错杀伯奢。

2.依照回目的形式概括每部分内容。

示例:①王允旧臣哭社稷 曹操奇谋借宝刀

[明确] ②孟德献刀欲弑贼 李儒献计操脱身; ③识谎言陈宫擒曹 仰曹志二人携手; ④访伯奢孟德心疑 杀无辜陈宫识操。 3.本文是按照什么顺序来安排情节的?这样安排有什么好处?

[明确] 本文作者在情节安排上主要是按照时间顺序和事件的进程来进行的。具体情况如下图:好处:

这样安排情节,使情节紧凑,故事发展合理,既能调动读者的兴趣,又让读者易于接受。试通过具体的语言现象分析曹操的形象。[明确] 1.曹操行刺时,偏遇吕布“侍立于侧”,加大了行刺难度,曹操随机一句“马羸行迟”,化解了危机。试分析这四个字的作用。

[明确] 这四个字,可谓一石二鸟,既调走了吕布,又为自己的行刺备足了机会。 2.如何理解“宁教我负天下人,休教天下人负我”?

[明确] ①敢于与天下人为敌,体现了曹操性格中强悍的一面,这也是他性格的一个突出特点。②陈宫责备他,他却不辩解,非常坦率地说出了自己做人的准则,体现了政治家的野心。总之,这句话体现了曹操的敢说敢言,敢作敢为;也体现了他的残忍、自私。正如小说评论家说曹操是“心口如一之小人”。 3.试分析本文的语言特点。

[明确] 《三国演义》用“文不甚深,言不甚俗”的语言叙述描写,简洁明快,雅俗共赏。本文中的语言可以说是文言,但只是浅近的文言。从另一种意义上来说,也可以说是“白话”,因为他并不受“古文”章法句法的限制,而且明白流畅,接近口语。如文中“且说曹操逃出城外,飞奔谯郡。路经中牟县,为守关军士所获,擒见县令”,语言接近白话,简洁明快,雅俗共赏。 本文是采用什么表现手法来刻画人物的?

[明确] (1)通过个性化的语言描写来表现人物性格。如“宁教我负天下人,休教天下人负我”暴露出他的自私、狠毒的本性。(2)将人物放在尖锐的矛盾冲突中来加以塑造,通过人物的活动来诠释人物性格。如曹操献刀,董卓倒身卧,面向内时,操急掣宝刀在手,恰待要刺被发现时,性急持刀跪下献刀,表现其善度势情、临危不乱、随机应变的性格特征。(3)用对比和衬托手法表现人物性格。作品中的人物有主次之分,次要衬托主要,是本文描写人物的一个重要手法。 一、毛泽东评《三国演义》

《三国演义》描写的是三国鼎立时期,魏、蜀、吴三个封建统治集团之间的矛盾和斗争。三国竞争之时,事态百变,人才辈出,令人喜读。《三国演义》的作者罗贯中不是继承司马迁的传统,而是继承朱熹的传统。南宋时,异族为患,所以罗贯中以蜀为正统。刘备得了孔明,说是“如鱼得水”。曹操统一中国北方,创立魏国。曹操是个了不起的政治家、军事家,还是个了不起的诗人。 看《三国演义》,不但要看战争,看外交,而且要看组织。刘备、关羽、张飞、赵云、诸葛亮,组织了一个班子南下,到了四川,同“地方干部”一起建立了一个很好的根据地。外来的干部一定要同地方的干部很好地团结在一起,才能做出一番事业。薄一波在《回忆片断》一文中写道:“毛泽东同志也很喜欢看中国历史上的著名小说。我国的不少古典小说他曾读过多遍,十分熟悉,在讲话和文章里,时常引用这些小说里的主要人物、事件和典故,并且常常用独到的见解介绍给别人。”(《人民日报》1981年12月26日) 1953年6月3日,在接见青年团第二次全国代表大会主席团成员的讲话中,在谈到必须重视青年干部的培养和选拔时,毛泽东向大家讲了《三国演义》中的一段故事。毛泽东当时是这样说的:“《三国演义》中曹操率大军下江南,攻打东吴。那时周瑜是个‘青年团员’,当东吴的统帅,程普等老将不服,后来说服了,还是由他当,结果打了胜仗。现在要‘周瑜’当团中央委员,大家就不赞成,这行吗?”一段通俗的故事,把要重视青年干部的培养,选拔干部不能搞论资排辈,要充分相信青年人的重要道理深刻地表达了出来。 在《三国演义》的许多人物中,毛泽东是非常推崇诸葛亮的,诸葛亮是毛泽东在著作和讲话中常常提到的历史人物之一。1945年4月24日,在中国共产党第七次全国代表大会上的讲话中,毛泽东说,《三国演义》里有三个国家,每个国家都有知识分子,有高级的,也有普通的。那些穿八卦衣,或像诸葛亮那样拿鹅毛扇的就是知识分子。 1957年7月9日,在上海干部会议上的讲话中在谈到我们的干部不要怕群众,不要脱离群众,要跟群众在一起的问题时,毛泽东说:“刘备得了孔明,说是‘如鱼得水’,确有其事,不仅小说上那么写,历史上也那么写,也像鱼跟水的关系一样。群众就是孔明,领导就是刘备。一个领导,一个被领导。”(《毛泽东选集》第5卷,第452页)《三国演义》里,作者笔下的诸葛亮能够呼风唤雨,料事如神,成了智慧的化身。 对诸葛亮这样的人物,毛泽东的看法是:也不是“全人”,“总是有缺陷的”。1957年11月18日在莫斯科共产党和工人党代表会议上的发言中,在谈及这一问题时,毛泽东是这样说的:“任何一个人都要人支持。一个好汉也要三个帮,一个篱笆也要三个桩。荷花虽好,也要绿叶扶持。这是中国的成语。中国还有一句成语,三个臭皮匠,合成一个诸葛亮。单独的一个诸葛亮总是不完全的,总是有缺陷的。”(《毛泽东选集》第5卷,第496页) 二、郭沫若评《三国演义》

《三国演义》中,有一位奸诈的、残暴的、阴险的、狡猾的,性格与刘备相反的奸雄。他,就是曹操。罗贯中把曹操这一形象作为奸邪诈伪阴险凶残种种恶德的代表,如“一讲曹操,曹操就到”表现出他的阴险,防不胜防。到近几十年,才有人对他的形象作出平反,郭沫若认为曹操是东汉末年叱咤风云的政治家、军事家,是有志于除残秽定乱扶衰、统一北部中国的英雄。这是第一次对《三国演义》中曹操的形象有了改变。 《三国演义》中的曹操,有很多杀贤人、不听贤臣进谏的描写,如杀华佗、逼死荀彧、借罪杀杨修、拒谏等等;其实,一位如此残暴的君主,怎能统治中国北方呢?所以,曹操应是有眼光、有见地、善于识人用人,同时又带一点奸诈、多疑而已。郭嘉、张辽、荀彧、张郃等都是当时的英雄好汉,良禽择木而栖。曹操不是有其优点,他们哪会肯为他卖命?大家之所以憎恶曹操,其主要是因为罗贯中写他杀吕伯奢,其实,曹操并没有杀吕伯奢,据正史《魏书》所述:曹操投靠伯奢后,伯奢的家人来打劫曹操,出于自卫,曹操把他们杀了。这就说明,曹操的反面形象是罗贯中所塑造出来的。 三、金庸评《三国演义》

在《三国演义》人物中我最喜欢的是赵云,我一直觉得他远远胜过了关羽、张飞。他在长坂坡曹军中七进七出,勇不可挡,比之关公斩颜良、诛文丑、过五关斩六将难得多,也精彩得多。同时赵云人品很高尚,精细而有智谋。

我其次喜欢的是马超和吕布。当时我年纪小,只重视战斗力高强的战将,对于马超的急躁,吕布的愚蠢和负义,这些重大的缺点没有多加重视。这两人在戏台上扮相英俊漂亮,在我心中也加了分。 形象一经固定就很难改变。《三国》故事的说书人,以及贯穿史事与民间传说而写成小说的罗贯中对蜀汉的偏袒实在是过了分。罗贯中因为是山西太原人(以前一般认为是我的同乡杭州人,但北大教授周兆新先生近来令人信服地考证他是太原人),所以特别偏袒他的同乡关公。痛贬曹操,那也罢了;连东吴人物也一并贬低,在我年纪大了之后,常常感到不服。孙坚、孙策、孙权那些人是我的浙江同乡富阳人(汉时为富春县,郁达夫的故乡),我甚至想过要写一部以东吴为主体的《三国演义》,主角自然是周瑜和陆逊,次主角是孙策、孙权、顾雍(此人是大政治家)以及美人大乔、小乔。然而这是和全国民间根深蒂固的传统思想作对,后果必定不佳,很快就放弃这个意图。 在史实上,赤壁之战中打败曹操完全是周瑜的杰作,诸葛亮并无贡献。我有时自己空想一番“小乔初嫁了”之时周公瑾如何“雄姿英发”,如何“曲有误、周郎顾”,如何“与周公瑾交,若饮醇醪,不觉自醉”(东吴大将程普说:“与周瑜做朋友,就像是喝最好的美酒,不知不觉地就在他的个性魅力中醉倒了”)。再描写一些江南人物与江南风光,也就怡然自得了。陆逊文武全才,政治上能忍辱负重,是中国历史上的第一流人物,我对他钦佩之极。在自己脑子里玩玩“东吴主体三国演义”的文字游戏,自逞想象,已足够过瘾,真的笔之于文,未免辛苦,亦无必要。 《三国演义》写人物不直接叙述其内心,单凭言语动作,人物精神自出,这是戏剧的手法。戏剧和电影只表现角色的言语及动作,但内心生活自然而然地显露出来。这是中国古典小说的高度技巧。有些近代中国小说努力去学西洋小说,着重描写人物的内心思想,不但读来沉闷,人物的性格反而并不明确,这是不学习中国古典小说技法之故。《三国演义》中的人物1.鞠躬尽瘁的诸葛亮 诸葛亮,字孔明,人称“卧龙先生”,

琅琊阳都(今山东沂南)人。他隐居在隆中

(今湖北襄阳西)时,被刘备三顾茅庐请出,

成为刘备的军师。他提出联合孙权、抗击

曹操的主张。在赤壁之战中,他联合孙权,

大破曹兵,后帮助刘备建立蜀汉政权。刘备

称帝后,他担任丞相,刘禅继位后,诸葛亮

被封为武乡侯。诸葛亮曾六出祁山伐魏,最

后病死五丈原军中。诸葛亮在《三国演义》中是“鞠躬尽瘁,死而后已”的贤相忠臣的代表,也是智慧的化身。 诸葛亮治国治军的才能,济世爱民、谦虚谨慎的品格为后世各种杰出的历史人物树立了榜样。历代君臣、知识分子、人民群众都从不同的角度称赞他,歌颂他,热爱他。可以说,诸葛亮在历史上的巨大影响已超过了他在三国历史上的政治军事实践。《三国演义》虽然突出了诸葛亮一生性格、品德、功业等的积极方面,但又无限夸大,把他描写成智慧的化身、忠贞的代表,并将其神化成了半人半神的超人形象。鲁迅评论说:“状诸葛之多智而近妖。”因此,《三国演义》中的诸葛亮不是真实的历史人物,而是历史小说人物。2.宽厚仁慈的刘备 刘备,字玄德,是涿县人,为

中山靖王的后裔。他喜欢结交天下

英雄豪杰,有远大的志向。据说他

身高八尺,两耳垂肩,双手过膝,

面如冠玉,唇若涂脂。他虽然以织席贩鞋为业,但胸怀大志。他和关羽、张飞桃园结义后,虽屡受挫折,但坚韧不拔。刘备三顾茅庐之后,采纳了军师诸葛亮的建议,联合

孙权,抗击曹操。建安十三年,赤壁大战,他联合孙权大破曹兵,占领荆州,后又夺取益州和汉中。公元221年,刘备在成都称帝,国号为汉。次年,在彝陵之战中大败,不久病死于白帝城。在《三国演义》中,刘备是个知人善任的明君形象。陈寿对刘备的评价是:“弘毅宽厚,知人待士,盖有高祖之风,英雄之器焉。及其托孤于诸葛亮,而心神无二,诚君臣之至公,古今之盛轨也。机权干略,不逮魏武,是以基字亦狭。”但他“折而不挠,终不为下”。在《三国演义》中,作者把刘备描写成“仁”的代表,汉室皇权正统的继承者,因而对刘备的仁爱、宽厚和知人善任的性格特征着力描画,极尽夸张,但在突出其“仁爱”时却又落入了“无能”一面。给人以“无能”和“虚伪”的感觉。电视剧中的刘备常常以泪洗面,哭与泪虽然表现了刘备的“仁”,但又给人以刘备的天下是哭出来的印象,扭曲了刘备是“枭雄”“人杰”的真实形象。3.义重如山的关羽 关羽,刘备的义弟,五虎上将排名

第一,字云长,是河东解县人,因战乱

而逃亡至涿郡,其后与张飞一起追随刘

备。曾因汜水关前斩华雄、虎牢关前战

吕布,而闻名天下。官渡之战前被俘,被曹操拜为偏将军,封汉寿亭侯,为曹操杀了袁绍私将颜良、文丑。其后千里走单骑,骑赤兔马,提青龙偃月刀,过五关斩六将,终于回到刘备身边。回到蜀国后,攻曹仁于樊城,水淹七军,收降曹操大将于禁,杀庞德,让华佗刮骨疗毒,威名远扬。但终因骄傲轻敌,刚愎自用,兵败麦城,被孙权杀害。关羽一生重情义,智勇双全,武艺绝伦。在《三国演义》中,他被塑造成“义”的化身。 4.号称“奸雄”的曹操

东汉末年的政治家、军事家、文学家。本姓夏侯,字孟德,小名阿瞒,沛国谯郡(今安徽亳州)人。出生于大官僚地主家庭,其父曹嵩是中常侍曹腾之养子,故改姓曹。也因为这种关系,曹操自幼便有机会接触官宦子弟。曹操身长七尺,细眼长须。自幼放任不羁,但很有才华,又足智多谋,善于随机应变。当年,许劭评论曹操为“治世之能臣,乱世之奸雄”。陈寿认为,曹操在三国历史上“明略最优”,“揽申、商之法术,该韩、白之奇策,官方授材,各因其器,矫情任算,不念旧恶”(陈寿《三国志·武帝传》)。曹操御军三十余年,但手不释卷,登高必赋,长于诗文、草书、围棋。他生活节俭,不好华服;与人议论,谈笑风生。他是中国历史上杰出的政治家、军事家、文学家。但是,在《三国演义》中,由于作者“拥刘反曹”的倾向,因此小说虽然展示了曹操雄才大略、有勇有谋、惜才爱才的一面,但他的另一面,多疑、残忍、奸诈、自私的一面却被无限夸大了。在罗贯中的笔下,曹操成了一代“奸雄”的代表。点此

进入

同课章节目录