6.11《《呼兰河传》——小团圆媳妇之死》课件(人教版中国小说欣赏)

文档属性

| 名称 | 6.11《《呼兰河传》——小团圆媳妇之死》课件(人教版中国小说欣赏) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 986.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-12-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

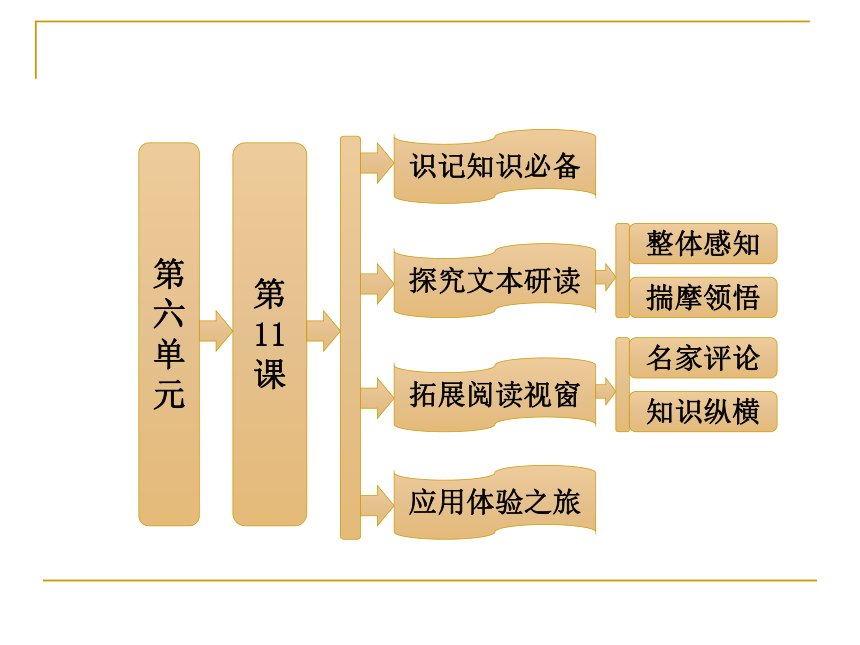

课件43张PPT。第六单元识记知识必备探究文本研读拓展阅读视窗整体感知应用体验之旅第

11

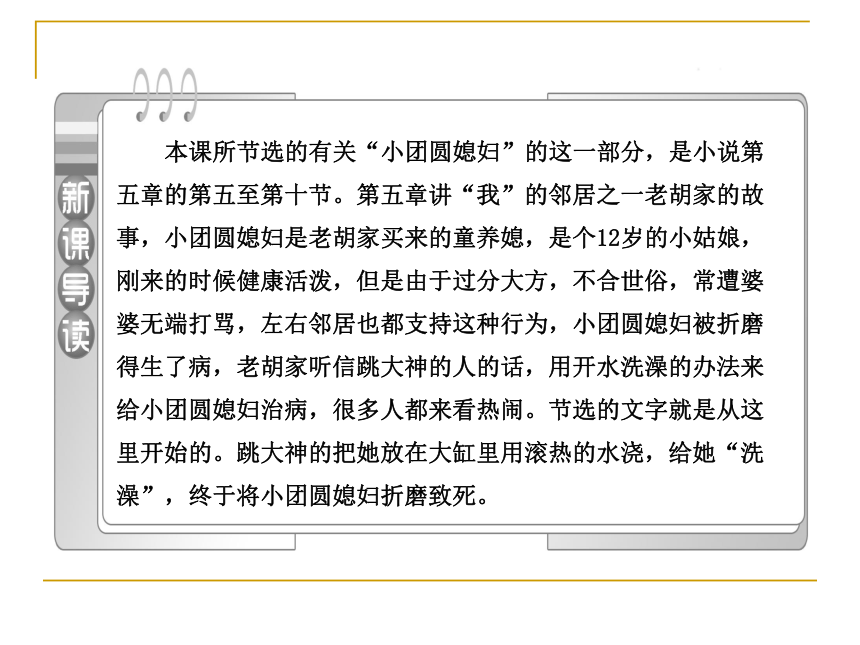

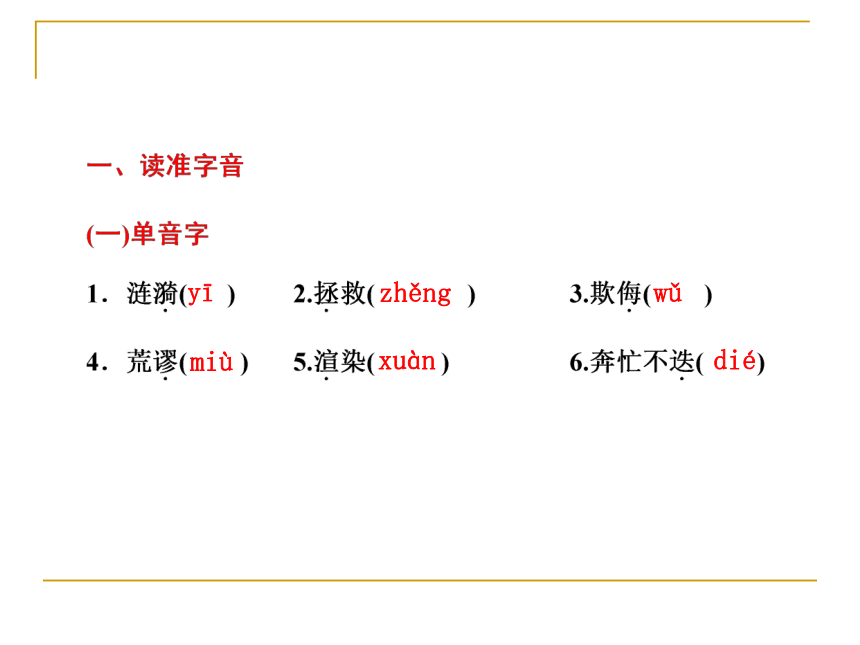

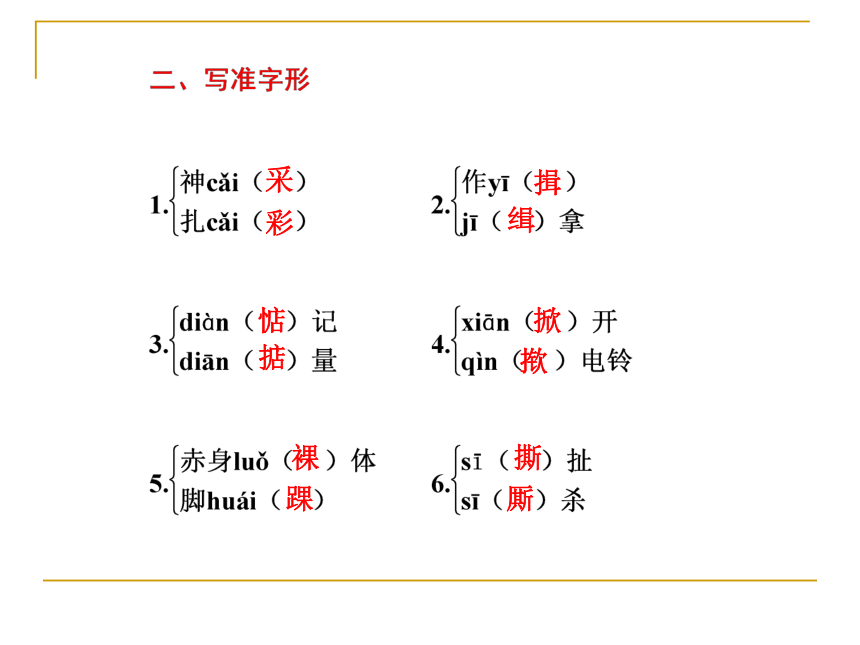

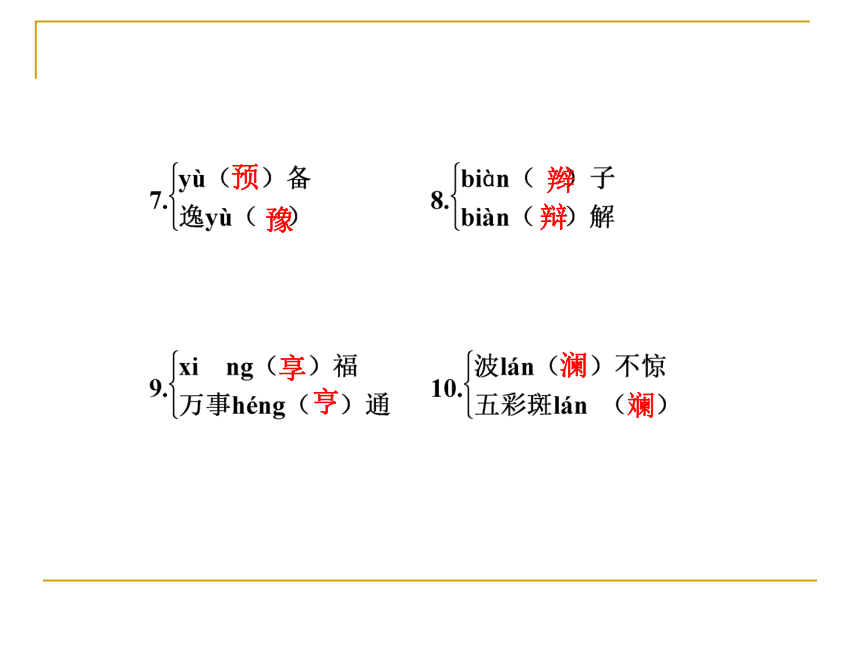

课揣摩领悟名家评论知识纵横 《呼兰河传》创作始于1938年武汉,定稿于1940年12月的香港。1940年9月1日开始在香港《星岛日报》上连载,至12月27日截止;1941年由桂林河山出版社出版。《呼兰河传》是萧红在历经重重变故,在寂寞、苦闷、怀旧的心情中写完的。是作者的后期代表作。它通过追忆家乡的各种人物和生活画面,表达出作者对于扭曲人性损害人格的社会现实的否定,以及“孤寂与苦闷”的情怀。 《呼兰河传》是一部回忆性、自传性的小说。作者仍以她惯用的散文手法,疏疏落落地写出儿时难忘的记忆。它再次打破了以人物为中心的传统小说模式,而以呼兰城的公众生活和环境为中心,辐射出生活的种种方面,正如书名所示,它是为整个小城的人情风习作传。这里面有活泼的“我”和慈爱的祖父,显示出一点天伦之乐,但这里更有着悲苦的人生。可以说,它实际上是沉默的国民灵魂的别传。 本课所节选的有关“小团圆媳妇”的这一部分,是小说第五章的第五至第十节。第五章讲“我”的邻居之一老胡家的故事,小团圆媳妇是老胡家买来的童养媳,是个12岁的小姑娘,刚来的时候健康活泼,但是由于过分大方,不合世俗,常遭婆婆无端打骂,左右邻居也都支持这种行为,小团圆媳妇被折磨得生了病,老胡家听信跳大神的人的话,用开水洗澡的办法来给小团圆媳妇治病,很多人都来看热闹。节选的文字就是从这里开始的。跳大神的把她放在大缸里用滚热的水浇,给她“洗澡”,终于将小团圆媳妇折磨致死。yīmiùzhěngxuànwǔdiézāzhālùméngmēnglòuhènghéngtòngtōngsāngsàng彩采揖缉惦踝揿厮裸撕掂掀豫预辫辩亨斓享澜三、辨析词语

1.世面 市面市面世面2.工夫 功夫功夫工夫 四、成语释义

1.含辛茹苦:形容经受艰辛困苦。

2.战战兢兢:形容因害怕而稍微发抖的样子或小心谨慎的样子。

3.络绎不绝:形容人、马、车、船等前后相接,连续不断。

4.探头探脑:不断探头看,形容鬼鬼祟祟地窥视。

5.活蹦乱跳:欢快而随意地蹦跳着。形容健康活泼、生命力旺盛的样子。

6.冰天雪地:形容冰雪漫天盖地,非常寒冷。 萧红(1911—1942),原名张乃莹,黑龙江呼兰人。20世纪中国著名女作家,文化革命活动家,是黑土文学的代表性作家。笔名萧红、悄吟,出生于黑龙江呼兰,幼丧母。1930年,反对包办婚姻出走,结识萧军,走上写作之路,完成散文集《商市街》。1934年到上海,与鲁迅相识,同年完成长篇《生死场》。由此取得了在现代文学史上的地位。《生死场》是最早反映东北人民在日本帝国主义统治下生活和斗争的作品之一,引起轰动。鲁迅为之作序,高度评价。后来投入抗日救亡运动,到山西临汾任教。1940年去香港。最有成就的长篇是写于香港的回忆性长篇小说《呼兰河传》及系列回忆故乡的中短篇如《牛车上》、《小城三月》等。 萧红一生生活动荡,情感也遭受挫折。寂寞的童年生活以及成年后在战乱中颠沛流离的岁月强化了她性格中的敏感和坚韧倔强,同时,女性所独有的纤细、敏锐的艺术感觉和艺术感悟能力,使她成为一位体验型、情绪型的作家,“她是凭个人的天才和感觉在创作”。在萧红生命的最后两年里,她远离故土,索居香港,在艰苦的生活环境和孤寂的心境中度过。1942年12月20日,萧红在寂寞、怀旧的心情中,完成了长篇小说《呼兰河传》。这部小说可以称得上是其艺术上的巅峰之作。 《呼兰河传》描写了二十世纪三四十年代东北小镇呼兰河的风土人情,真实而生动地再现了当地老百姓平凡、卑琐、贫困、落后的生活现状和得过且过、平庸、愚昧、麻木的精神状态。课文节选部分,通过小团圆媳妇的婆婆和那些看客在愚昧和迷信观念下“无意识地”把年轻的一代作为牺牲品献给旧礼教的祭坛上的叙说,向世人发出了男权社会对于妇女的摧残和迫害,无须卫道士甚至无须男子来实施的呐喊;作为同性不仅不怜悯同性,反而主动组成“杀人团”以堂而皇之的理由,把一个个像“人”的女性剿灭虐杀了。这是对令人颤栗的悲剧的控诉和呐喊。 1.小团圆媳妇是怎样的一个人?她是如何从一个“笑呵呵”的小姑娘到一个“黄瘦”的病人,直到被折磨而死的?结合课文乃至全文,抓住关键语言作简要叙述。 [明确] ①她是一个仅仅十二岁而被称作十四岁的小姑娘;②曾经“头发又黑又长,梳着很大的辫子”,曾经“看见我,也还偷着笑”;说碗碟很好看,想坐起来弹玻璃球玩;“在大缸里边,叫着,跳着,好像要逃命似的狂喊”;“到后来她连动也不动,哭也不哭,笑也不笑”;“当晚被热水烫了三次,烫一次昏一次”;“那连哭带叫的小团圆媳妇,好像在这个世界上她也并未曾哭过叫过”;“还没有到二月,那黑忽忽的,笑呵呵的小团圆媳妇就死了”。 2.在这个过程中,她婆婆以及她周围人留给你的最深印象是什么?你怎么理解?

[明确] ①她婆婆:“用破棉把她蒙起来了”;“又把她给蒙起来了”;“把她的衣服撕掉了”;“团圆媳妇的婆婆也睡得打呼了”;“团圆媳妇的婆婆一边烧着还一边后悔,若早知道没有什么看热闹的人,那又何必给这扎彩人穿上真衣裳,……心里是又悔又恨”;“说这团圆媳妇一定是妖怪”;再联系选段之外婆婆的那一大段语言描写:“她来到我家,我没给她气受,哪家的团圆媳妇不受气,一天打八顿,骂三场。可是我也打过她,那是我要给她一个下马威。……不打得狠一点,她是不能够中用的。有几回,我是把她吊在大梁上,让她叔公公用皮鞭子狠狠地抽了她几回,打得是着点狠了,打昏过去了。可是只昏了一袋烟的工夫,就用冷水把她浇过来了。是打狠了一点,全身也都打青了,也还出了点血。可是立刻就打了鸡蛋青子给她擦上了。” “她婆婆”是一个愚昧、落后、麻木、残忍、狠毒的妇人。

②周围人:“看热闹的人,络绎不绝”;“没有白看一场热闹,到底是开了眼界,见了世面”;“于是人心大为振奋,困的也不困了,要回家睡觉的也精神了,……都满着秘密”;“她们围拢过去,看看有死没有?”“家家户户都睡得沉实实的”;“吃了饭才回来……又慢又得意……好像两个是过年回来的”等等。

“周围人”是麻木、愚昧、冷漠的人。 婆婆为什么这样对待小团圆媳妇,而且还这么理直气壮?周围的人在小团圆媳妇之死中充当了什么角色?试结合当时现实进行评判。

[明确] 人人都如此,所以她也这样,她是众迫害者中的一员,她做了大家极认可又极习以为常的一件事,有落后愚昧的民风民俗作支撑;这样残忍的态度,这种冷漠的眼光,还源于对生命的毫不怜惜;这种天经地义的语气,还源于一种文化认同:媳妇的地位,媳妇的生存价值不值得一提,而婆婆拥有管教的权利;这里还有世俗人心的期待,大家在枯寂的日子里期待着有戏可看,哪怕这戏是以别人的生命为代价,人生百无聊赖,精神贫穷,才使得人性淡失。周围的人既推波助澜又充当刽子手。 为什么要写小团圆媳妇的笑?她的“想玩”和“哭叫”意味着什么?

[明确] (1)写“笑”是为了写出她生命最初的美丽和茁壮,以及她孩童般的天真与烂漫,还有她对生命本能的欲求和热望。(2)写她的“想玩”和“哭叫”是为了说明健康的快乐的女孩因为生命力的强盛,因为性格的直率,被婆婆打出了毛病,接着被庸医、“云游真人”、跳大神的等不断折磨、摧残,终于死去了。这样写更突出生命的被蔑视、被践踏,更能表达作者的悲怆和苦痛。 试分析本文的写作技巧。

[明确]

(1)第一人称视角

文中的“我”以一个儿童的眼光,洞彻了整个过程的细节及其可笑可悲的荒谬:没病的被认为有病,既害人又救人的热心看客,视别人的生命如鸡狗又对自己的卑贱生命充满信心与珍惜,害人者下场同样凄凉,种种荒谬弥漫成一片一片浓重的悲凉,以儿童的眼光看来,更显示出其不正常以及清醒者的无力与无助。 (2)对比手法的运用

有活力的被扼杀,思想僵腐的在维持着秩序,掌握着别人的命运;冷漠旁观、助纣为虐的人又是救人的人;孩子的一眼看穿与成人的愚昧可笑……多处对比极有力地突出了国民的丑陋。

(3)浓墨重彩的渲染

对重点内容(洗澡)的渲染极深刻地表现了人性被扭曲、异化的程度,对环境的渲染入木三分地刻画了社会特征。 1.茅盾评《呼兰河传》

它是一篇叙事诗,一幅多彩的风土画,一串凄婉的歌谣。

呼兰河这小城的生活也是刻板单调的。

一年之中,他们很有规律地过生活;一年之中,必定有跳大神,唱歌,放河灯,野台子戏,四月十八日娘娘庙大会……这些热闹、隆重的节日,而这些节日也和他们的日常生活一样多么单调而呆板。

呼兰河这小城的生活可又不是没有音响和色彩的。 大街小巷,每一茅舍内,每一篱笆后边,充满了唠叨,争吵,哭笑,乃到梦呓,一年四季,依着那些走马灯似的挨次到来的隆重热闹的节日,在灰黯的日常生活的背景前,呈现了粗线条的大红大绿的带有原始性的色彩。

呼兰河的人民当然多是良善的。 他们照着几千年传下来的习惯而思索,而生活,他们有时也许显得麻木,但实在他们也颇敏感而琐细,芝麻大的事情他们会议论或者争吵三天三夜而不休。他们有时也许显得愚昧而蛮横,但实在他们并没有害人或害自己的意思,他们是按照他们认为最合理的方法,“该怎么办就怎么办”。 2.文学史评《呼兰河传》

《呼兰河传》以更加成熟的艺术笔触,写出作者记忆中的家乡,一个北方小城镇的单调的美丽、人民的善良与愚昧。萧红小说的风俗画面并不仅为了增加一点地方色彩,它本身包含着巨大的文化含量与深刻的生命体验。

——《中国现代文学三十年》 3.学者评《呼兰河传》

一切真正有作为的作家,无不以采用与自己的个性和生命体验相契合的“言语方式”建构自己的文体风格为己任。萧红是个有着自觉文体意识的作家,她曾经说过:“有各式各样的生活,有各式各样的作家,就有各式各样的小说。”萧红是凭着天赋和敏锐的艺术感觉进行创作的,她以独特的艺术感受力和表达才能创造了一种介于小说、散文和诗之间的边缘文体;这种文体突破了传统小说单一的叙事模式,以独特的超常规语言、自传式叙事方法、散文化结构及诗化风格形成别具一格的“萧红体”文体风格,从而构筑了一个独具韵味的艺术世界。 ……单调而重复使用的句型,复沓回荡的叙述方式,透出儿童的稚拙和朴实,娓娓道来,节奏徐缓,却又内蕴

深藏,浑朴醇厚。作家絮絮叨叨地叙述祖父年龄与自己年

龄的变化,流露出对祖父的熟稔、热爱。年龄的排列之间,省略了许多具体内容,表现出祖父一生的平常。“主人不

见了”“死了”“逃荒去了”,稚拙平淡的语言和口气中

蓄积着深厚的沧桑感、失落感。“忘却不了”“难以忘却”,同义反复中流淌着对故园的脉脉深情。透过那些有

意的复沓,作家正以弦外之音告诉我们人世间生生死死的“单调重复”以及难以言状的人生悲凉。萧红的这种语言表达方式形成了独特而鲜明的个人风格,它同一字千钧、惜墨如金的精粹风格,完全是两种不同的境界,但却同样具有审美价值和意义,因为,“在萧红这里,语言经由‘组织’不只产生了‘意义’,而且产生了超乎‘意义’之上的东西”。它拙而有味,情致在焉。 总之,萧红的小说语言清纯童稚,拙朴天成,纯而多韵,拙而能巧;于浑朴中带有隽逸的色彩,在清纯中内蕴醇厚的意韵,从而成为“萧红体”小说叙述风格的重要特征。

(选自徐晓红《论萧红的小说创作》)?《呼兰河传》中的人物

1.王寡妇——平静麻木

卖豆芽的王寡妇“一年一年地卖着豆芽菜,平静无事,过着安详的日子”。她的独子死了,“她还是平平静静地活着”;她的疯病犯过之后,“她还是平平静静地活着”。她之所以平静,是因为呼兰河人“对生、老、病、死,都没有什么表示”。“生了就任其自然地长大,长大就长大,长不大也就算了。”“人活着是为了吃饭穿衣。”“人死了就完了。”他们对自己的生、老、病、死就看得那样不当回事,何况是他人的呢,又何况是讨饭人、叫花子的呢? 2.祖父——慈祥寂寞

不会理财的祖父总是“自由自在地一天闲着”,“我想,幸好我长大了,我三岁了,不然祖父该多寂寞”。寂寞的祖父“天天使用一种方法抓掉了孩子的帽子,这未免可笑”,可是即使这样,“每当祖父这样做一次的时候,祖父和孩子们都一齐笑得不得了,好像这戏还是第一次演似的”。在这短暂的快乐之后,我们感受最多的是祖父的难于摆脱的寂寞。他身为老太爷,本应乐享天年的。但正因为他是老太爷,厨子给他更多的是吹捧;有二伯给他更多的是敬畏;冯歪嘴子给他的同样是低等人对上层的尊敬。因此,他无法抹去他和这些人之间的隔膜——阶级的隔膜。所以,他的寂寞也就无法消除。 3.有二伯——寂寞古怪

可以这样说,有二伯的寂寞外现在他性情的古怪上。

他喜欢和动物说话,“他一和人在一起,他就一句话没有了,就是有话也是很古怪的,使人听了常常不得要领”。

当别人热闹地讲着闲话的时候,“只有有二伯一声不响地

坐着”。从总体上说,有二伯不是个沉默寡言的人。即使

他一个人在夜深人静的时候,他也常常自己跟自己说话。

在人面前他所表现出来的沉默是有他自身和社会的原因的。从他自身来说,他不是一个普通的下人,他身上本来流淌

着“上等人”的血液,所以他自视高人一等,不屑于放低身份和其他下等人一样心甘情愿地过活,但是社会的现实使别人并不这样高看他。在别人的眼里,他的的确确是个下人,所以他们所表现出来的对有二伯的些微的尊敬,也只是为了一时的高兴而假装出来的。就是孩子也乐于利用这一点来取乐。因此,有二伯处于绝对的寂寞之中。他想利用上吊、跳井来博取别人的一点同情,而且也消除他的一些寂寞,但最终以失败而告终时,他也就再也无力回天了。点此

进入

11

课揣摩领悟名家评论知识纵横 《呼兰河传》创作始于1938年武汉,定稿于1940年12月的香港。1940年9月1日开始在香港《星岛日报》上连载,至12月27日截止;1941年由桂林河山出版社出版。《呼兰河传》是萧红在历经重重变故,在寂寞、苦闷、怀旧的心情中写完的。是作者的后期代表作。它通过追忆家乡的各种人物和生活画面,表达出作者对于扭曲人性损害人格的社会现实的否定,以及“孤寂与苦闷”的情怀。 《呼兰河传》是一部回忆性、自传性的小说。作者仍以她惯用的散文手法,疏疏落落地写出儿时难忘的记忆。它再次打破了以人物为中心的传统小说模式,而以呼兰城的公众生活和环境为中心,辐射出生活的种种方面,正如书名所示,它是为整个小城的人情风习作传。这里面有活泼的“我”和慈爱的祖父,显示出一点天伦之乐,但这里更有着悲苦的人生。可以说,它实际上是沉默的国民灵魂的别传。 本课所节选的有关“小团圆媳妇”的这一部分,是小说第五章的第五至第十节。第五章讲“我”的邻居之一老胡家的故事,小团圆媳妇是老胡家买来的童养媳,是个12岁的小姑娘,刚来的时候健康活泼,但是由于过分大方,不合世俗,常遭婆婆无端打骂,左右邻居也都支持这种行为,小团圆媳妇被折磨得生了病,老胡家听信跳大神的人的话,用开水洗澡的办法来给小团圆媳妇治病,很多人都来看热闹。节选的文字就是从这里开始的。跳大神的把她放在大缸里用滚热的水浇,给她“洗澡”,终于将小团圆媳妇折磨致死。yīmiùzhěngxuànwǔdiézāzhālùméngmēnglòuhènghéngtòngtōngsāngsàng彩采揖缉惦踝揿厮裸撕掂掀豫预辫辩亨斓享澜三、辨析词语

1.世面 市面市面世面2.工夫 功夫功夫工夫 四、成语释义

1.含辛茹苦:形容经受艰辛困苦。

2.战战兢兢:形容因害怕而稍微发抖的样子或小心谨慎的样子。

3.络绎不绝:形容人、马、车、船等前后相接,连续不断。

4.探头探脑:不断探头看,形容鬼鬼祟祟地窥视。

5.活蹦乱跳:欢快而随意地蹦跳着。形容健康活泼、生命力旺盛的样子。

6.冰天雪地:形容冰雪漫天盖地,非常寒冷。 萧红(1911—1942),原名张乃莹,黑龙江呼兰人。20世纪中国著名女作家,文化革命活动家,是黑土文学的代表性作家。笔名萧红、悄吟,出生于黑龙江呼兰,幼丧母。1930年,反对包办婚姻出走,结识萧军,走上写作之路,完成散文集《商市街》。1934年到上海,与鲁迅相识,同年完成长篇《生死场》。由此取得了在现代文学史上的地位。《生死场》是最早反映东北人民在日本帝国主义统治下生活和斗争的作品之一,引起轰动。鲁迅为之作序,高度评价。后来投入抗日救亡运动,到山西临汾任教。1940年去香港。最有成就的长篇是写于香港的回忆性长篇小说《呼兰河传》及系列回忆故乡的中短篇如《牛车上》、《小城三月》等。 萧红一生生活动荡,情感也遭受挫折。寂寞的童年生活以及成年后在战乱中颠沛流离的岁月强化了她性格中的敏感和坚韧倔强,同时,女性所独有的纤细、敏锐的艺术感觉和艺术感悟能力,使她成为一位体验型、情绪型的作家,“她是凭个人的天才和感觉在创作”。在萧红生命的最后两年里,她远离故土,索居香港,在艰苦的生活环境和孤寂的心境中度过。1942年12月20日,萧红在寂寞、怀旧的心情中,完成了长篇小说《呼兰河传》。这部小说可以称得上是其艺术上的巅峰之作。 《呼兰河传》描写了二十世纪三四十年代东北小镇呼兰河的风土人情,真实而生动地再现了当地老百姓平凡、卑琐、贫困、落后的生活现状和得过且过、平庸、愚昧、麻木的精神状态。课文节选部分,通过小团圆媳妇的婆婆和那些看客在愚昧和迷信观念下“无意识地”把年轻的一代作为牺牲品献给旧礼教的祭坛上的叙说,向世人发出了男权社会对于妇女的摧残和迫害,无须卫道士甚至无须男子来实施的呐喊;作为同性不仅不怜悯同性,反而主动组成“杀人团”以堂而皇之的理由,把一个个像“人”的女性剿灭虐杀了。这是对令人颤栗的悲剧的控诉和呐喊。 1.小团圆媳妇是怎样的一个人?她是如何从一个“笑呵呵”的小姑娘到一个“黄瘦”的病人,直到被折磨而死的?结合课文乃至全文,抓住关键语言作简要叙述。 [明确] ①她是一个仅仅十二岁而被称作十四岁的小姑娘;②曾经“头发又黑又长,梳着很大的辫子”,曾经“看见我,也还偷着笑”;说碗碟很好看,想坐起来弹玻璃球玩;“在大缸里边,叫着,跳着,好像要逃命似的狂喊”;“到后来她连动也不动,哭也不哭,笑也不笑”;“当晚被热水烫了三次,烫一次昏一次”;“那连哭带叫的小团圆媳妇,好像在这个世界上她也并未曾哭过叫过”;“还没有到二月,那黑忽忽的,笑呵呵的小团圆媳妇就死了”。 2.在这个过程中,她婆婆以及她周围人留给你的最深印象是什么?你怎么理解?

[明确] ①她婆婆:“用破棉把她蒙起来了”;“又把她给蒙起来了”;“把她的衣服撕掉了”;“团圆媳妇的婆婆也睡得打呼了”;“团圆媳妇的婆婆一边烧着还一边后悔,若早知道没有什么看热闹的人,那又何必给这扎彩人穿上真衣裳,……心里是又悔又恨”;“说这团圆媳妇一定是妖怪”;再联系选段之外婆婆的那一大段语言描写:“她来到我家,我没给她气受,哪家的团圆媳妇不受气,一天打八顿,骂三场。可是我也打过她,那是我要给她一个下马威。……不打得狠一点,她是不能够中用的。有几回,我是把她吊在大梁上,让她叔公公用皮鞭子狠狠地抽了她几回,打得是着点狠了,打昏过去了。可是只昏了一袋烟的工夫,就用冷水把她浇过来了。是打狠了一点,全身也都打青了,也还出了点血。可是立刻就打了鸡蛋青子给她擦上了。” “她婆婆”是一个愚昧、落后、麻木、残忍、狠毒的妇人。

②周围人:“看热闹的人,络绎不绝”;“没有白看一场热闹,到底是开了眼界,见了世面”;“于是人心大为振奋,困的也不困了,要回家睡觉的也精神了,……都满着秘密”;“她们围拢过去,看看有死没有?”“家家户户都睡得沉实实的”;“吃了饭才回来……又慢又得意……好像两个是过年回来的”等等。

“周围人”是麻木、愚昧、冷漠的人。 婆婆为什么这样对待小团圆媳妇,而且还这么理直气壮?周围的人在小团圆媳妇之死中充当了什么角色?试结合当时现实进行评判。

[明确] 人人都如此,所以她也这样,她是众迫害者中的一员,她做了大家极认可又极习以为常的一件事,有落后愚昧的民风民俗作支撑;这样残忍的态度,这种冷漠的眼光,还源于对生命的毫不怜惜;这种天经地义的语气,还源于一种文化认同:媳妇的地位,媳妇的生存价值不值得一提,而婆婆拥有管教的权利;这里还有世俗人心的期待,大家在枯寂的日子里期待着有戏可看,哪怕这戏是以别人的生命为代价,人生百无聊赖,精神贫穷,才使得人性淡失。周围的人既推波助澜又充当刽子手。 为什么要写小团圆媳妇的笑?她的“想玩”和“哭叫”意味着什么?

[明确] (1)写“笑”是为了写出她生命最初的美丽和茁壮,以及她孩童般的天真与烂漫,还有她对生命本能的欲求和热望。(2)写她的“想玩”和“哭叫”是为了说明健康的快乐的女孩因为生命力的强盛,因为性格的直率,被婆婆打出了毛病,接着被庸医、“云游真人”、跳大神的等不断折磨、摧残,终于死去了。这样写更突出生命的被蔑视、被践踏,更能表达作者的悲怆和苦痛。 试分析本文的写作技巧。

[明确]

(1)第一人称视角

文中的“我”以一个儿童的眼光,洞彻了整个过程的细节及其可笑可悲的荒谬:没病的被认为有病,既害人又救人的热心看客,视别人的生命如鸡狗又对自己的卑贱生命充满信心与珍惜,害人者下场同样凄凉,种种荒谬弥漫成一片一片浓重的悲凉,以儿童的眼光看来,更显示出其不正常以及清醒者的无力与无助。 (2)对比手法的运用

有活力的被扼杀,思想僵腐的在维持着秩序,掌握着别人的命运;冷漠旁观、助纣为虐的人又是救人的人;孩子的一眼看穿与成人的愚昧可笑……多处对比极有力地突出了国民的丑陋。

(3)浓墨重彩的渲染

对重点内容(洗澡)的渲染极深刻地表现了人性被扭曲、异化的程度,对环境的渲染入木三分地刻画了社会特征。 1.茅盾评《呼兰河传》

它是一篇叙事诗,一幅多彩的风土画,一串凄婉的歌谣。

呼兰河这小城的生活也是刻板单调的。

一年之中,他们很有规律地过生活;一年之中,必定有跳大神,唱歌,放河灯,野台子戏,四月十八日娘娘庙大会……这些热闹、隆重的节日,而这些节日也和他们的日常生活一样多么单调而呆板。

呼兰河这小城的生活可又不是没有音响和色彩的。 大街小巷,每一茅舍内,每一篱笆后边,充满了唠叨,争吵,哭笑,乃到梦呓,一年四季,依着那些走马灯似的挨次到来的隆重热闹的节日,在灰黯的日常生活的背景前,呈现了粗线条的大红大绿的带有原始性的色彩。

呼兰河的人民当然多是良善的。 他们照着几千年传下来的习惯而思索,而生活,他们有时也许显得麻木,但实在他们也颇敏感而琐细,芝麻大的事情他们会议论或者争吵三天三夜而不休。他们有时也许显得愚昧而蛮横,但实在他们并没有害人或害自己的意思,他们是按照他们认为最合理的方法,“该怎么办就怎么办”。 2.文学史评《呼兰河传》

《呼兰河传》以更加成熟的艺术笔触,写出作者记忆中的家乡,一个北方小城镇的单调的美丽、人民的善良与愚昧。萧红小说的风俗画面并不仅为了增加一点地方色彩,它本身包含着巨大的文化含量与深刻的生命体验。

——《中国现代文学三十年》 3.学者评《呼兰河传》

一切真正有作为的作家,无不以采用与自己的个性和生命体验相契合的“言语方式”建构自己的文体风格为己任。萧红是个有着自觉文体意识的作家,她曾经说过:“有各式各样的生活,有各式各样的作家,就有各式各样的小说。”萧红是凭着天赋和敏锐的艺术感觉进行创作的,她以独特的艺术感受力和表达才能创造了一种介于小说、散文和诗之间的边缘文体;这种文体突破了传统小说单一的叙事模式,以独特的超常规语言、自传式叙事方法、散文化结构及诗化风格形成别具一格的“萧红体”文体风格,从而构筑了一个独具韵味的艺术世界。 ……单调而重复使用的句型,复沓回荡的叙述方式,透出儿童的稚拙和朴实,娓娓道来,节奏徐缓,却又内蕴

深藏,浑朴醇厚。作家絮絮叨叨地叙述祖父年龄与自己年

龄的变化,流露出对祖父的熟稔、热爱。年龄的排列之间,省略了许多具体内容,表现出祖父一生的平常。“主人不

见了”“死了”“逃荒去了”,稚拙平淡的语言和口气中

蓄积着深厚的沧桑感、失落感。“忘却不了”“难以忘却”,同义反复中流淌着对故园的脉脉深情。透过那些有

意的复沓,作家正以弦外之音告诉我们人世间生生死死的“单调重复”以及难以言状的人生悲凉。萧红的这种语言表达方式形成了独特而鲜明的个人风格,它同一字千钧、惜墨如金的精粹风格,完全是两种不同的境界,但却同样具有审美价值和意义,因为,“在萧红这里,语言经由‘组织’不只产生了‘意义’,而且产生了超乎‘意义’之上的东西”。它拙而有味,情致在焉。 总之,萧红的小说语言清纯童稚,拙朴天成,纯而多韵,拙而能巧;于浑朴中带有隽逸的色彩,在清纯中内蕴醇厚的意韵,从而成为“萧红体”小说叙述风格的重要特征。

(选自徐晓红《论萧红的小说创作》)?《呼兰河传》中的人物

1.王寡妇——平静麻木

卖豆芽的王寡妇“一年一年地卖着豆芽菜,平静无事,过着安详的日子”。她的独子死了,“她还是平平静静地活着”;她的疯病犯过之后,“她还是平平静静地活着”。她之所以平静,是因为呼兰河人“对生、老、病、死,都没有什么表示”。“生了就任其自然地长大,长大就长大,长不大也就算了。”“人活着是为了吃饭穿衣。”“人死了就完了。”他们对自己的生、老、病、死就看得那样不当回事,何况是他人的呢,又何况是讨饭人、叫花子的呢? 2.祖父——慈祥寂寞

不会理财的祖父总是“自由自在地一天闲着”,“我想,幸好我长大了,我三岁了,不然祖父该多寂寞”。寂寞的祖父“天天使用一种方法抓掉了孩子的帽子,这未免可笑”,可是即使这样,“每当祖父这样做一次的时候,祖父和孩子们都一齐笑得不得了,好像这戏还是第一次演似的”。在这短暂的快乐之后,我们感受最多的是祖父的难于摆脱的寂寞。他身为老太爷,本应乐享天年的。但正因为他是老太爷,厨子给他更多的是吹捧;有二伯给他更多的是敬畏;冯歪嘴子给他的同样是低等人对上层的尊敬。因此,他无法抹去他和这些人之间的隔膜——阶级的隔膜。所以,他的寂寞也就无法消除。 3.有二伯——寂寞古怪

可以这样说,有二伯的寂寞外现在他性情的古怪上。

他喜欢和动物说话,“他一和人在一起,他就一句话没有了,就是有话也是很古怪的,使人听了常常不得要领”。

当别人热闹地讲着闲话的时候,“只有有二伯一声不响地

坐着”。从总体上说,有二伯不是个沉默寡言的人。即使

他一个人在夜深人静的时候,他也常常自己跟自己说话。

在人面前他所表现出来的沉默是有他自身和社会的原因的。从他自身来说,他不是一个普通的下人,他身上本来流淌

着“上等人”的血液,所以他自视高人一等,不屑于放低身份和其他下等人一样心甘情愿地过活,但是社会的现实使别人并不这样高看他。在别人的眼里,他的的确确是个下人,所以他们所表现出来的对有二伯的些微的尊敬,也只是为了一时的高兴而假装出来的。就是孩子也乐于利用这一点来取乐。因此,有二伯处于绝对的寂寞之中。他想利用上吊、跳井来博取别人的一点同情,而且也消除他的一些寂寞,但最终以失败而告终时,他也就再也无力回天了。点此

进入

同课章节目录