1.2 《瓦尔登湖(节选)》 课件(粤教版必修3)

文档属性

| 名称 | 1.2 《瓦尔登湖(节选)》 课件(粤教版必修3) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-12-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

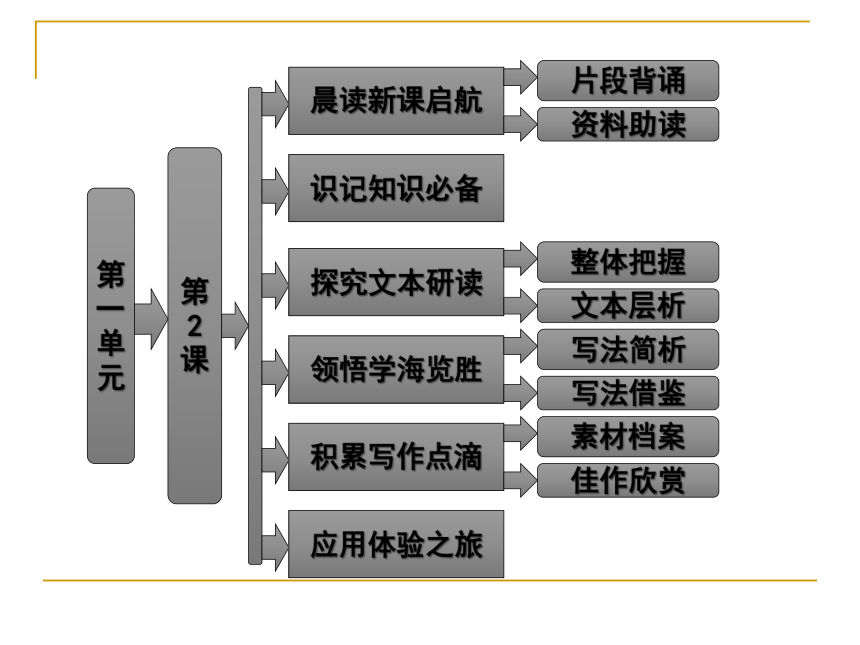

课件54张PPT。第2课晨读新课启航识记知识必备探究文本研读领悟学海览胜积累写作点滴应用体验之旅片段背诵资料助读整体把握文本层析写法简析写法借鉴素材档案佳作欣赏第一单元自 然

1.放眼自然,处处有着迷人的色彩。第一丝清风拂过,是万木吐翠的春,这是一个细腻的季节;第一缕阳光洒下,是鱼跃荷开的夏,这是一个清爽的季节;第一片金黄铺开,是五谷丰登的秋,这是一个充实的季节;第一瓣雪花飘下,是凛冽萧条的冬,这是一个温馨的季节。自然,将我的世界装扮得格外美丽。 2.夏风轻轻吹拂时,绿色向我扑面而来。山绿如碧,山清如镜,徜徉其中,你会感受到自然无穷的魅力。空闲时,我喜欢坐在窗前,打开窗户,让夕阳的余晖照在脸上,让夏日的凉风徐徐地吹来。不管心中有多少怨恨、多少惆怅,都可以让它吹走,只留下心灵的蓝天,任思绪飞翔! 真诚拥抱自然的作家——梭罗

亨利·梭罗(1817—1862),美国作家、诗人、自然主义者、改革家和哲学家。 1817年出生于康科德城,十六岁即进入美国著名学府哈佛大学学习。次年,大思想家爱默生到哈佛大学作了题为“美国学者”的演讲,宣扬先知先觉的智慧,而正是这一次演讲,给了梭罗深刻的影响,改变了他的人生。 梭罗从哈佛大学毕业后,本来前程似锦,但他避开闹市,住到爱默生家中。在担任数年中学校长后,毅然决定以作诗和论述自然为终生事业。梭罗受超经验主义领袖爱默生影响很深。

著名作品有:散文集《瓦尔登湖》和论文《论公民的不服从权利》(又译为《消极抵抗》、《论公民的不服从》)。寻觅心灵的宁静

1845年,28岁的梭罗撇开金钱的羁绊,在爱默生住地的附近瓦尔登湖畔自建一个小木屋,自耕自食两年有余。美国的国庆节那天,梭罗住进了自己盖起来的湖边小木屋。梭罗对工业文明、喧嚣社会挤压人类、侵蚀人性的现象心怀忧虑,他认为人类只有过简单淳朴的生活,才能享受到内心的轻松和愉悦。在这间小木屋里,他观察着,倾听着,感受着,沉思着,并且梦想着,他不是逃避人生,而是在探索人生。《瓦尔登湖》便是他这段生活与思想的真实记录。 hé kàn

dài xuàn

zhàn ní

yì róu

chānɡ hónɡ

sù cuǐ càn zhǎnɡ

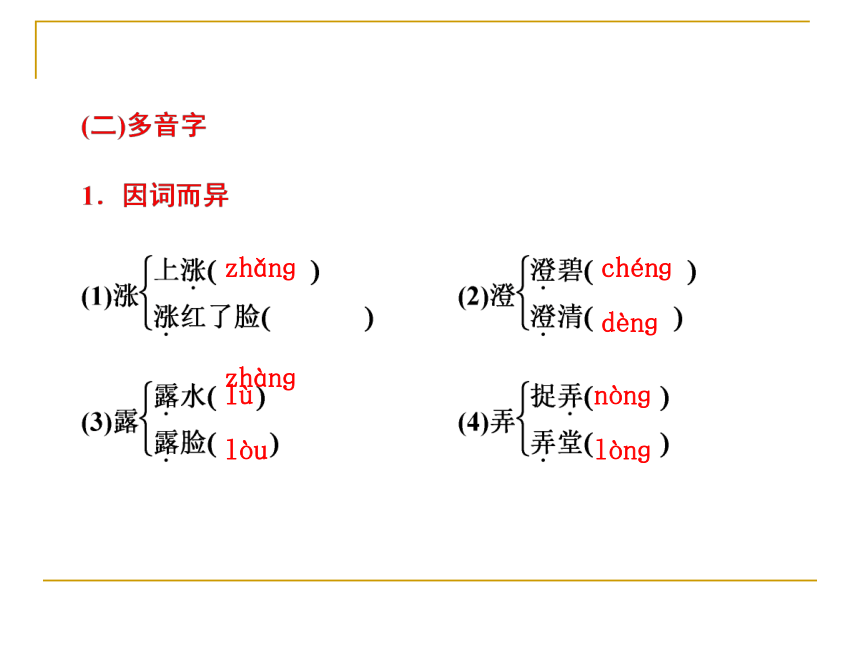

zhànɡchénɡ dènɡlù

lòunònɡ

lònɡ héng

hèngpō bó畔

绊

拌嬉

禧

嘻 嘻 澈

辙

撤 邃

隧

燧 晰

蜥

淅 淅 渲

喧

宣三、用准词语

(一)词语辨析

(1)融解 溶解 熔解融解溶解熔解(2)考查 考察考查考察(3)清净 清静清净清静 (二)词语解释

1.词义理解

(1)历历可数:(物体或景象)一个个清清楚楚可以数得出来。

(2)了如指掌:形容对情况非常清楚,好像指着自己的手掌给人看。

(3)不足称道:不值得称赞。

(4)小心翼翼:原形容严肃虔敬的样子,现用来形容举动十分谨慎,丝毫不敢疏忽。

(5)深不可测:水深得难以测量,形容很深,也比喻难以捉摸或揣测。

(6)罕有其匹:很少有与它相当的。 “了如指掌”形容对情况非常清楚,此处说的是“股市行情变化”,显然不当,此处宜用“洞若观火”。[内容提要] 本文细腻地描绘了瓦尔登湖的优美景色,细致入微地描写了湖水的颜色变化,沁人心脾,引人入胜,表达了作者热爱自然、融入自然的情怀,表明自己对深邃、清澈、平和、恬静的生命的追求,是自然主义的精神的体现。[结构概览]一、阅读第2~3段,回答下面的问题。

(一)梳理行文脉络(二)解读文本精要

1.第2段作者为什么要写康科德湖水的变化? 提示:这样写是为了和瓦尔登湖的颜色进行对比,从而更体现出瓦尔登湖的颜色变化更为出奇。 2.第3段是分几个层次写湖水颜色的变化的?请简要分析。 提示:第3段是分三个层次来写湖水颜色的变化的。先写从不同的角度看湖水呈现的颜色,重点突出“它同时兼备了两种颜色”,比作者家乡的湖泊更迷人。接着宕开一笔,写其变幻莫测的色彩是如何形成的。然后写“泛舟湖上”对湖水色彩的观察,详细描写了宁静的瓦尔登湖变幻莫测的色彩。二、阅读第4~6段,回答下面的问题。

(一)梳理行文脉络 提示:首先从盛满水的玻璃杯的颜色导入,并且用“我们这里的河水”直接下望的颜色和瓦尔登湖的颜色形成对比,表明瓦尔登湖水很深并且晶莹清澈。 提示:衬托湖水的清澈,反映作者的心跟这一派美丽幽静的自然景象已融为一体,也揭示了作者闲适、悠然自得的心境。 提示:这一段作者写在湖中游泳的感受,湖水清可见底,没有一处是污浊的,并且居然连一棵水草都没有,即使在湖边所见到的很少的水草也和湖水一样清净无垢。这里作者换了另一个角度描写湖水的清澈见底。三、阅读第7段,回答下面的问题。

(一)梳理行文脉络 提示:这句话表达了作者内心的一种欣喜和赞叹,情景相融,使景物增添了情的色彩、情的光辉。 提示:这些景物的描写,充分说明了瓦尔登湖不仅美丽、纯洁,而且充满生机。也充分抒发了作者对瓦尔登湖的深厚情感和对大自然的热爱之情。四、阅读全文,回答下面的问题。

8.试分析《瓦尔登湖》寄托着作者怎样的人生态度。 提示:在梭罗看来,城市生活是令人厌恶的,在那里,人的生命被物质享受消磨掉了。为了物质生活的享乐,人们终日疲于奔命,生活失去了其应有的意义。他之所以形单影只来到瓦尔登湖边,过隐居生活,就是为了“坚持自身的纯洁”。他试图鼓励人们要简化生活,将时间腾出来思考人生,品味人生。梭罗认为人类只有过简单淳朴的生活,才能享受到内心的轻松和愉悦。 1.展开联想和想象进行描写

文章中展开联想和想象进行描写最突出的是在最后一段,“或许上溯到亚当和夏娃被赶出伊甸园之时,那个春天的早晨,瓦尔登湖已经存在于天地间,甚至可能就是那个清晨,随着飘拂而来的蒙蒙细雾和习习南飞,撒落下一阵金色的春雨,打破了宁静的湖面”,引入神话传说,美不胜收。 2.细节处逼真,引人遐想

文章的动人之处往往在细节,本文的细节描写很值得我们学习借鉴。如第4段“犹如大理石一样洁白,更出奇的是,四肢放大了,扭曲了,形体怪异”,关于人潜泳其中的描写极为细腻,有力地衬托出湖水的魅力。[技法指导]如何进行细节描写

细节描写是指作品中对一些富有艺术表现力的细小事物、人物的某些细微的举止行动,以及景物片断等的具体细腻的描写。细节描写对刻画人物性格、推进情节发展、表现生活环境有促进作用。那么,在作文中如何进行细节描写呢?

1.选好典型细节

细节是主要人物的细节,是展示主旨思想、灵魂的关键处,所以一定要选好细节。 2.调动各种感官,细致观察事物

要使得描写生动形象,在观察事物时,就需要调动自己的各种感官,对事物作细致的观察。

3.精心锤炼词语

细节描写中,要选择恰当的词语,精心锤炼,做到以少胜多,乃至一字传神。

4.巧妙运用修辞手法

巧妙运用比喻、拟人、排比、夸张等修辞手法,可增强语言的生动性,变抽象为具体,使无形变为有形。[尝试运用] 参考答案:天边那一弯新月发出淡淡的清辉,静静地洒在花园里。迷蒙的月色下,那些白天里姹紫嫣红的花,青翠欲滴的叶,都显得黯淡多了。这时候,几朵刚开的昙花冰清玉洁,散发出缕缕清香,沁人心脾。啊!还有一朵正含苞欲放的花蕾,会不会开呢?我看了好一会儿,忽然间,花蕾动了一下……终于,花蕾尖上不知不觉裂开了一个小孔,接着,小孔缓缓地张开,忽然花瓣一片片地逐渐舒展开来。那一片片花瓣像是水晶雕成的,连一条条花脉都看得清清楚楚;花心洁白如玉,花边透出了一层鹅黄。 ?课内素材

我们每一个人都应该去寻找一个属于自己的湖泊,一个能洗净自己心灵的湖泊,一个能让你变得平静、自在、坦然、简单的湖泊。亨利·梭罗平静的田园生活犹如瓦尔登的湖水,生存环境是如此的简单,甚至让人感觉到寂寞与孤单。但事实却不然,作者却在享受这种生活,这种生活也并不乏味,虽然享受不了花哨的娱乐体验,但确可以自由来去于阡陌之间,可以坐在露天的草地上,呼吸着新鲜、没有被城市喧嚣玷污过的空气。体验着在钓鱼时用树枝将斧头从冰窟窿里钩出的快乐。简单的生活就像湖水的颜色,异常清澈,但也像湖水的颜色,

神秘充满变化。在作者的眼里,淳朴的山林才是他的依靠,自然才是他的归属。文中透露着作者对瓦尔登湖的热爱,对小屋的热爱,对山林的热爱,对林中小动物的热爱,对大自然万物的热爱。这种热爱是与他简朴乐观的情操分不开的。人应该学会摈弃复杂,学会简单。在最平凡朴实的生活方式中寻求新奇,不断充实自己的精神世界。

[应用角度] “淡泊名利”“简单”“宁静致远”等。 ?鲜活素材

陶渊明“骗”了美国人

据说,美国形形色色的教科书中,不约而同地提到过三位中国人——陶渊明、杨贵妃、李自成,分别作为“不向世俗低头”、“浪漫”和“暴力革命”的符号,其中最受推崇的是陶渊明。如麦基的《世界社会的历史》里有一段陶渊明小传,采信了我们耳熟能详的那种说法,称陶渊明挂冠归隐后22年里虽然也“经受了作为中国农民的所有苦难,……饱尝水旱之虞、病痛之灾”,“但他不是一般的中国农民,他跟士大夫阶层的人士保持紧密联系,经常在一起诗酒唱和。他的作品里反映了他对这样简单的田园生活很满足,甚至把这种生活美化成为世外桃源”。或许,在麦基们看来,陶渊明和他的“南山”,几乎就是中国版的梭罗与《瓦尔登湖》了。 [热评] 陶渊明备受美国人青睐,可能是受梭罗与《瓦

尔登湖》的影响吧。因为美国人向往自由,向往那种无拘无

束的生活。但细细比较起来,他们又有着很大的不同,梭罗

确实在寻找一种安静的生活环境,在这个环境里看书作文,并没有放弃自己的追求。而陶渊明却不同,他的“恬淡自适”

“傲视功名”,只不过是后人剪裁包装出来的一个符号而已。而这个虚幻的符号,不仅掩盖了他自己前期的积极入世、后期的愁苦消沉,而且误导了后世无数士子,甚至今天还把美国人也给“蒙”了。湖

王 蒙

我喜爱湖。湖是大地的眼睛,湖是一种流动的深情。湖是生活中没有被剥夺的一点奇妙。早在幼年时候,一见到北海公园的太液池,我就眼睛一亮。在贫穷和危险的旧社会,太液池是一个意外的惊喜,是一个奇异的温柔,一种孩提式的敞露与清流。 我常常认为,大地与人之间有一种奇妙的契合。山是沉重的责任与名节的矜持。海是渺茫的遐思与变易的丰富。沙漠是希望与失望交织的庄严的等待。河流是一种寻求,一种机智,一种被辖制的自由……

那时候我没有见过海,颐和园的昆明湖对于我来说已经是浩浩荡荡的大水了。我每去一次颐和园,都要欣赏昆明湖的碧波,惊叹于湖水的美丽与自身的渺小。 是的,湖是一种美丽,是一种情意。为了陆地不那么干枯,为了人的生活不那么疲劳,为了把凶恶的海控制起来,把生硬的地面活泼起来,为了你的眼睛与天上的月亮——你不觉得看到地面上的一个湖泊就像看到天上的月亮一样令人欣喜么?为了短暂的焦渴的生命中不能或缺的滋润,于是有了湖。

北京的西山风景区是很美的,但是太缺少湖水了。这样,对于香山静宜园“双清”的池水,对于小小的儿童乐园式的眼镜湖,我自然是情有独钟。一见到这样的水波荡漾,脸上不由得出现衷心的笑容。 后来到了新疆以后,那就开了眼啦。在乌鲁木齐与伊犁之间的天山深处,著名的高山湖泊赛里木湖曾经怎么样地令人眼界开阔呀!湖水是咸的,湖水一望无际,湛蓝如玉,盘山公路傍湖而过,无数拉运木材、粮食、水泥、钢筋、百货的重型卡车从湖边走过。四周是长满枞树的高处终年积雪的山坡,时而有强劲的风自由地吹过。我在这里,感觉到一种庄严,一种粗犷,一种阔大。我不能不庆幸我终于离开了大城市,离开了那一个区一个胡同一处房子。我面对着的是一个严峻的、带几分神秘和野性的世界。这个世界里有一个巨大而晶莹的咸湖,它冷静而又尊严,凛然而又高耸地存在着。你觉得你其实只能向往它却很难有机会去亲近它。 在天山南麓的焉耆与库尔勒之间,有一个大湖——博斯腾湖,浩渺无际,芦苇丛生,坐着汽艇穿来穿去也见不到岸,据说有一个外国的总理看展览的时候看到博斯腾湖的照片甚感惊异,他说:“新疆不是不靠海吗?”那宛如内陆的海,那是远古时代的海的遗留,那是对于远离大海的新疆的特殊的慰安。

在阿尔卑斯山的脚下,在芝加哥的北边,在布加勒斯特的市区,在高原墨西哥城近郊,我造访过许多湖泊。我流连忘返,我抱怨自己只能匆匆邂逅,匆匆离去,我太对不起上苍的得意创造与生活给予我的机缘。 而珠海斗门的白藤湖呢?它是1993年6月走入我的记忆的。这是又一种心绪,又一番风趣。它是那样亲切随和,那样为人所有为人所用。它是一种景观,更是一种资源,它是一种大自然的慷慨,也是特有的风水——它象征着斗门人的、白藤湖人的无限发达的可能。度假村的修建已经开辟了新的历史。白藤湖是一个更加人化的湖,人化的自然。1993年我有幸在这里居住了若干天。居住在白藤湖,我觉得舒适而又平安,我觉得发展其实并不难,生活其实也不是那么困难。只要好好地做,只要不把力量放在破坏上,只要我们变得更近人情一些,更简单一些。只要我们多一点美好的祝愿,少一点恶狠狠的狼眼。 [美文评点] 王蒙的《湖》这篇抒情散文的艺术魅力在于其修辞的意蕴美。全文一千余字,几乎每小节都运用了生动形象的修辞手法。有比喻的人性美,有排比的灵秀美,有拟人的崇高美,有对比的异彩美,有设问的幽默美。读这篇散文,让我们感受到“湖”这明眸善睐的大地的眼睛,在作家的笔下更近人情美,充满了人性的关爱。点击下列图片进入

1.放眼自然,处处有着迷人的色彩。第一丝清风拂过,是万木吐翠的春,这是一个细腻的季节;第一缕阳光洒下,是鱼跃荷开的夏,这是一个清爽的季节;第一片金黄铺开,是五谷丰登的秋,这是一个充实的季节;第一瓣雪花飘下,是凛冽萧条的冬,这是一个温馨的季节。自然,将我的世界装扮得格外美丽。 2.夏风轻轻吹拂时,绿色向我扑面而来。山绿如碧,山清如镜,徜徉其中,你会感受到自然无穷的魅力。空闲时,我喜欢坐在窗前,打开窗户,让夕阳的余晖照在脸上,让夏日的凉风徐徐地吹来。不管心中有多少怨恨、多少惆怅,都可以让它吹走,只留下心灵的蓝天,任思绪飞翔! 真诚拥抱自然的作家——梭罗

亨利·梭罗(1817—1862),美国作家、诗人、自然主义者、改革家和哲学家。 1817年出生于康科德城,十六岁即进入美国著名学府哈佛大学学习。次年,大思想家爱默生到哈佛大学作了题为“美国学者”的演讲,宣扬先知先觉的智慧,而正是这一次演讲,给了梭罗深刻的影响,改变了他的人生。 梭罗从哈佛大学毕业后,本来前程似锦,但他避开闹市,住到爱默生家中。在担任数年中学校长后,毅然决定以作诗和论述自然为终生事业。梭罗受超经验主义领袖爱默生影响很深。

著名作品有:散文集《瓦尔登湖》和论文《论公民的不服从权利》(又译为《消极抵抗》、《论公民的不服从》)。寻觅心灵的宁静

1845年,28岁的梭罗撇开金钱的羁绊,在爱默生住地的附近瓦尔登湖畔自建一个小木屋,自耕自食两年有余。美国的国庆节那天,梭罗住进了自己盖起来的湖边小木屋。梭罗对工业文明、喧嚣社会挤压人类、侵蚀人性的现象心怀忧虑,他认为人类只有过简单淳朴的生活,才能享受到内心的轻松和愉悦。在这间小木屋里,他观察着,倾听着,感受着,沉思着,并且梦想着,他不是逃避人生,而是在探索人生。《瓦尔登湖》便是他这段生活与思想的真实记录。 hé kàn

dài xuàn

zhàn ní

yì róu

chānɡ hónɡ

sù cuǐ càn zhǎnɡ

zhànɡchénɡ dènɡlù

lòunònɡ

lònɡ héng

hèngpō bó畔

绊

拌嬉

禧

嘻 嘻 澈

辙

撤 邃

隧

燧 晰

蜥

淅 淅 渲

喧

宣三、用准词语

(一)词语辨析

(1)融解 溶解 熔解融解溶解熔解(2)考查 考察考查考察(3)清净 清静清净清静 (二)词语解释

1.词义理解

(1)历历可数:(物体或景象)一个个清清楚楚可以数得出来。

(2)了如指掌:形容对情况非常清楚,好像指着自己的手掌给人看。

(3)不足称道:不值得称赞。

(4)小心翼翼:原形容严肃虔敬的样子,现用来形容举动十分谨慎,丝毫不敢疏忽。

(5)深不可测:水深得难以测量,形容很深,也比喻难以捉摸或揣测。

(6)罕有其匹:很少有与它相当的。 “了如指掌”形容对情况非常清楚,此处说的是“股市行情变化”,显然不当,此处宜用“洞若观火”。[内容提要] 本文细腻地描绘了瓦尔登湖的优美景色,细致入微地描写了湖水的颜色变化,沁人心脾,引人入胜,表达了作者热爱自然、融入自然的情怀,表明自己对深邃、清澈、平和、恬静的生命的追求,是自然主义的精神的体现。[结构概览]一、阅读第2~3段,回答下面的问题。

(一)梳理行文脉络(二)解读文本精要

1.第2段作者为什么要写康科德湖水的变化? 提示:这样写是为了和瓦尔登湖的颜色进行对比,从而更体现出瓦尔登湖的颜色变化更为出奇。 2.第3段是分几个层次写湖水颜色的变化的?请简要分析。 提示:第3段是分三个层次来写湖水颜色的变化的。先写从不同的角度看湖水呈现的颜色,重点突出“它同时兼备了两种颜色”,比作者家乡的湖泊更迷人。接着宕开一笔,写其变幻莫测的色彩是如何形成的。然后写“泛舟湖上”对湖水色彩的观察,详细描写了宁静的瓦尔登湖变幻莫测的色彩。二、阅读第4~6段,回答下面的问题。

(一)梳理行文脉络 提示:首先从盛满水的玻璃杯的颜色导入,并且用“我们这里的河水”直接下望的颜色和瓦尔登湖的颜色形成对比,表明瓦尔登湖水很深并且晶莹清澈。 提示:衬托湖水的清澈,反映作者的心跟这一派美丽幽静的自然景象已融为一体,也揭示了作者闲适、悠然自得的心境。 提示:这一段作者写在湖中游泳的感受,湖水清可见底,没有一处是污浊的,并且居然连一棵水草都没有,即使在湖边所见到的很少的水草也和湖水一样清净无垢。这里作者换了另一个角度描写湖水的清澈见底。三、阅读第7段,回答下面的问题。

(一)梳理行文脉络 提示:这句话表达了作者内心的一种欣喜和赞叹,情景相融,使景物增添了情的色彩、情的光辉。 提示:这些景物的描写,充分说明了瓦尔登湖不仅美丽、纯洁,而且充满生机。也充分抒发了作者对瓦尔登湖的深厚情感和对大自然的热爱之情。四、阅读全文,回答下面的问题。

8.试分析《瓦尔登湖》寄托着作者怎样的人生态度。 提示:在梭罗看来,城市生活是令人厌恶的,在那里,人的生命被物质享受消磨掉了。为了物质生活的享乐,人们终日疲于奔命,生活失去了其应有的意义。他之所以形单影只来到瓦尔登湖边,过隐居生活,就是为了“坚持自身的纯洁”。他试图鼓励人们要简化生活,将时间腾出来思考人生,品味人生。梭罗认为人类只有过简单淳朴的生活,才能享受到内心的轻松和愉悦。 1.展开联想和想象进行描写

文章中展开联想和想象进行描写最突出的是在最后一段,“或许上溯到亚当和夏娃被赶出伊甸园之时,那个春天的早晨,瓦尔登湖已经存在于天地间,甚至可能就是那个清晨,随着飘拂而来的蒙蒙细雾和习习南飞,撒落下一阵金色的春雨,打破了宁静的湖面”,引入神话传说,美不胜收。 2.细节处逼真,引人遐想

文章的动人之处往往在细节,本文的细节描写很值得我们学习借鉴。如第4段“犹如大理石一样洁白,更出奇的是,四肢放大了,扭曲了,形体怪异”,关于人潜泳其中的描写极为细腻,有力地衬托出湖水的魅力。[技法指导]如何进行细节描写

细节描写是指作品中对一些富有艺术表现力的细小事物、人物的某些细微的举止行动,以及景物片断等的具体细腻的描写。细节描写对刻画人物性格、推进情节发展、表现生活环境有促进作用。那么,在作文中如何进行细节描写呢?

1.选好典型细节

细节是主要人物的细节,是展示主旨思想、灵魂的关键处,所以一定要选好细节。 2.调动各种感官,细致观察事物

要使得描写生动形象,在观察事物时,就需要调动自己的各种感官,对事物作细致的观察。

3.精心锤炼词语

细节描写中,要选择恰当的词语,精心锤炼,做到以少胜多,乃至一字传神。

4.巧妙运用修辞手法

巧妙运用比喻、拟人、排比、夸张等修辞手法,可增强语言的生动性,变抽象为具体,使无形变为有形。[尝试运用] 参考答案:天边那一弯新月发出淡淡的清辉,静静地洒在花园里。迷蒙的月色下,那些白天里姹紫嫣红的花,青翠欲滴的叶,都显得黯淡多了。这时候,几朵刚开的昙花冰清玉洁,散发出缕缕清香,沁人心脾。啊!还有一朵正含苞欲放的花蕾,会不会开呢?我看了好一会儿,忽然间,花蕾动了一下……终于,花蕾尖上不知不觉裂开了一个小孔,接着,小孔缓缓地张开,忽然花瓣一片片地逐渐舒展开来。那一片片花瓣像是水晶雕成的,连一条条花脉都看得清清楚楚;花心洁白如玉,花边透出了一层鹅黄。 ?课内素材

我们每一个人都应该去寻找一个属于自己的湖泊,一个能洗净自己心灵的湖泊,一个能让你变得平静、自在、坦然、简单的湖泊。亨利·梭罗平静的田园生活犹如瓦尔登的湖水,生存环境是如此的简单,甚至让人感觉到寂寞与孤单。但事实却不然,作者却在享受这种生活,这种生活也并不乏味,虽然享受不了花哨的娱乐体验,但确可以自由来去于阡陌之间,可以坐在露天的草地上,呼吸着新鲜、没有被城市喧嚣玷污过的空气。体验着在钓鱼时用树枝将斧头从冰窟窿里钩出的快乐。简单的生活就像湖水的颜色,异常清澈,但也像湖水的颜色,

神秘充满变化。在作者的眼里,淳朴的山林才是他的依靠,自然才是他的归属。文中透露着作者对瓦尔登湖的热爱,对小屋的热爱,对山林的热爱,对林中小动物的热爱,对大自然万物的热爱。这种热爱是与他简朴乐观的情操分不开的。人应该学会摈弃复杂,学会简单。在最平凡朴实的生活方式中寻求新奇,不断充实自己的精神世界。

[应用角度] “淡泊名利”“简单”“宁静致远”等。 ?鲜活素材

陶渊明“骗”了美国人

据说,美国形形色色的教科书中,不约而同地提到过三位中国人——陶渊明、杨贵妃、李自成,分别作为“不向世俗低头”、“浪漫”和“暴力革命”的符号,其中最受推崇的是陶渊明。如麦基的《世界社会的历史》里有一段陶渊明小传,采信了我们耳熟能详的那种说法,称陶渊明挂冠归隐后22年里虽然也“经受了作为中国农民的所有苦难,……饱尝水旱之虞、病痛之灾”,“但他不是一般的中国农民,他跟士大夫阶层的人士保持紧密联系,经常在一起诗酒唱和。他的作品里反映了他对这样简单的田园生活很满足,甚至把这种生活美化成为世外桃源”。或许,在麦基们看来,陶渊明和他的“南山”,几乎就是中国版的梭罗与《瓦尔登湖》了。 [热评] 陶渊明备受美国人青睐,可能是受梭罗与《瓦

尔登湖》的影响吧。因为美国人向往自由,向往那种无拘无

束的生活。但细细比较起来,他们又有着很大的不同,梭罗

确实在寻找一种安静的生活环境,在这个环境里看书作文,并没有放弃自己的追求。而陶渊明却不同,他的“恬淡自适”

“傲视功名”,只不过是后人剪裁包装出来的一个符号而已。而这个虚幻的符号,不仅掩盖了他自己前期的积极入世、后期的愁苦消沉,而且误导了后世无数士子,甚至今天还把美国人也给“蒙”了。湖

王 蒙

我喜爱湖。湖是大地的眼睛,湖是一种流动的深情。湖是生活中没有被剥夺的一点奇妙。早在幼年时候,一见到北海公园的太液池,我就眼睛一亮。在贫穷和危险的旧社会,太液池是一个意外的惊喜,是一个奇异的温柔,一种孩提式的敞露与清流。 我常常认为,大地与人之间有一种奇妙的契合。山是沉重的责任与名节的矜持。海是渺茫的遐思与变易的丰富。沙漠是希望与失望交织的庄严的等待。河流是一种寻求,一种机智,一种被辖制的自由……

那时候我没有见过海,颐和园的昆明湖对于我来说已经是浩浩荡荡的大水了。我每去一次颐和园,都要欣赏昆明湖的碧波,惊叹于湖水的美丽与自身的渺小。 是的,湖是一种美丽,是一种情意。为了陆地不那么干枯,为了人的生活不那么疲劳,为了把凶恶的海控制起来,把生硬的地面活泼起来,为了你的眼睛与天上的月亮——你不觉得看到地面上的一个湖泊就像看到天上的月亮一样令人欣喜么?为了短暂的焦渴的生命中不能或缺的滋润,于是有了湖。

北京的西山风景区是很美的,但是太缺少湖水了。这样,对于香山静宜园“双清”的池水,对于小小的儿童乐园式的眼镜湖,我自然是情有独钟。一见到这样的水波荡漾,脸上不由得出现衷心的笑容。 后来到了新疆以后,那就开了眼啦。在乌鲁木齐与伊犁之间的天山深处,著名的高山湖泊赛里木湖曾经怎么样地令人眼界开阔呀!湖水是咸的,湖水一望无际,湛蓝如玉,盘山公路傍湖而过,无数拉运木材、粮食、水泥、钢筋、百货的重型卡车从湖边走过。四周是长满枞树的高处终年积雪的山坡,时而有强劲的风自由地吹过。我在这里,感觉到一种庄严,一种粗犷,一种阔大。我不能不庆幸我终于离开了大城市,离开了那一个区一个胡同一处房子。我面对着的是一个严峻的、带几分神秘和野性的世界。这个世界里有一个巨大而晶莹的咸湖,它冷静而又尊严,凛然而又高耸地存在着。你觉得你其实只能向往它却很难有机会去亲近它。 在天山南麓的焉耆与库尔勒之间,有一个大湖——博斯腾湖,浩渺无际,芦苇丛生,坐着汽艇穿来穿去也见不到岸,据说有一个外国的总理看展览的时候看到博斯腾湖的照片甚感惊异,他说:“新疆不是不靠海吗?”那宛如内陆的海,那是远古时代的海的遗留,那是对于远离大海的新疆的特殊的慰安。

在阿尔卑斯山的脚下,在芝加哥的北边,在布加勒斯特的市区,在高原墨西哥城近郊,我造访过许多湖泊。我流连忘返,我抱怨自己只能匆匆邂逅,匆匆离去,我太对不起上苍的得意创造与生活给予我的机缘。 而珠海斗门的白藤湖呢?它是1993年6月走入我的记忆的。这是又一种心绪,又一番风趣。它是那样亲切随和,那样为人所有为人所用。它是一种景观,更是一种资源,它是一种大自然的慷慨,也是特有的风水——它象征着斗门人的、白藤湖人的无限发达的可能。度假村的修建已经开辟了新的历史。白藤湖是一个更加人化的湖,人化的自然。1993年我有幸在这里居住了若干天。居住在白藤湖,我觉得舒适而又平安,我觉得发展其实并不难,生活其实也不是那么困难。只要好好地做,只要不把力量放在破坏上,只要我们变得更近人情一些,更简单一些。只要我们多一点美好的祝愿,少一点恶狠狠的狼眼。 [美文评点] 王蒙的《湖》这篇抒情散文的艺术魅力在于其修辞的意蕴美。全文一千余字,几乎每小节都运用了生动形象的修辞手法。有比喻的人性美,有排比的灵秀美,有拟人的崇高美,有对比的异彩美,有设问的幽默美。读这篇散文,让我们感受到“湖”这明眸善睐的大地的眼睛,在作家的笔下更近人情美,充满了人性的关爱。点击下列图片进入

同课章节目录

- 第一单元:感悟自然

- 1、黄山记(徐迟)

- 2、瓦尔登湖(节选)

- 3、巩乃斯的马(周涛)

- 第二单元:科学小品

- 4、说数(沈志远)

- 5、奇妙的超低温世界(叶永烈)

- 6、寂静的春天(雷切尔.卡森)

- 7、这个世界的音乐(刘易斯.托马斯)

- 8、足不出户知天下(比尔.盖茨)

- 表达交流活动:

- 第三单元:小说(1)

- 9.祝福(鲁迅)

- 10.项链(莫泊桑)

- 11.微型小说两篇

- 12.荷花淀

- 13.春之声(王蒙)

- 表达交流活动:一起来编故事

- 点击链接:

- 直面病态人生 拷问国民灵魂——《呐喊》与《彷徨》

- 第四单元 古典诗歌(2)

- 推荐阅读:诗海拾贝——《唐诗三百首》

- 点击链接:

- 表达交流活动:珠联璧合觅佳趣

- 14、唐诗五首

- 15、蜀道难(李白)

- 16、琵琶行(并序)(白居易)

- 17、宋词四首

- 18、诗词三首

- 19、元曲三首