2.7 《这个世界的音乐》 课件(粤教版必修3)

文档属性

| 名称 | 2.7 《这个世界的音乐》 课件(粤教版必修3) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-12-28 19:27:59 | ||

图片预览

文档简介

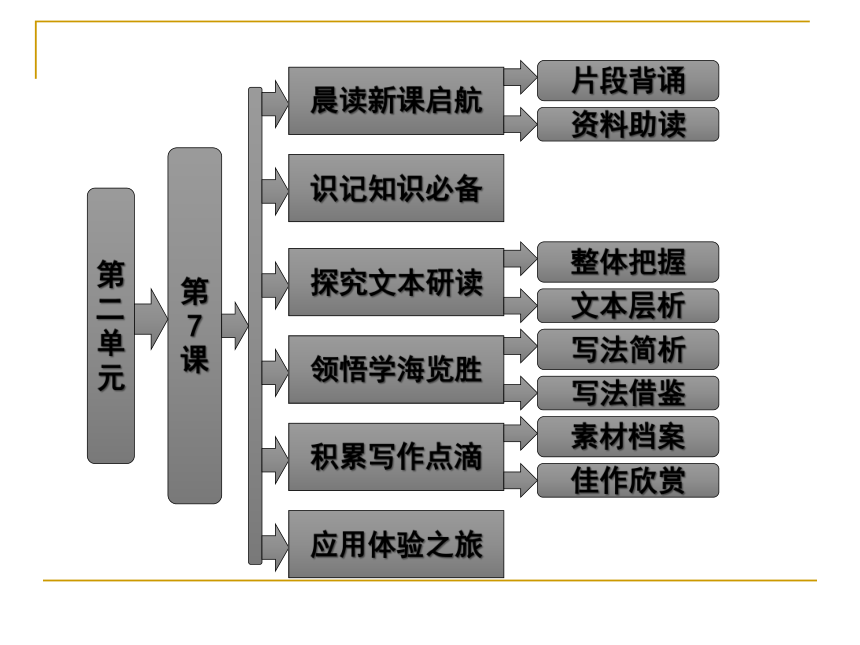

课件55张PPT。第7课晨读新课启航识记知识必备探究文本研读领悟学海览胜积累写作点滴应用体验之旅片段背诵资料助读整体把握文本层析写法简析写法借鉴素材档案佳作欣赏第二单元音 乐

1.音乐是青春的杨柳枝头上嫩嫩的芽,和着轻风便摇出一串串的思念;音乐是绿绿的草尖上颤动的露珠,酝酿一宿的美梦,毫不吝惜地献给阳光;音乐是高高飘飞的风筝,是一张张可爱的笑脸,载满希望,盛满幸福。

2.音乐是夕阳下老农扬起的牛鞭,那清脆的鞭响之后,老牛的低吼便是证明;音乐是晶莹剔亮的汗珠,随着身影有节奏的晃动,它便滑落而下钻入泥土,留下一片甘甜醇美的幻想;音乐是沉甸甸的稻谷,是黄澄澄的果实,是农民脸上和满泥水的欢笑,是每根笑纹里都藏有的满足。善于思考的作家——刘易斯·托马斯

刘易斯·托马斯(1913—1994),美国生物学家、医学家、科普作家,美国科学院院士。就读于普林斯顿大学和哈佛医学院,历任明尼苏达大学儿科研究所教授、纽约大学——贝尔维尤医疗中心病理学系和内科学系主任、耶鲁医学院病理学系主任、纽约市斯隆——凯特林癌症纪念中心研究院院长,并荣任美国科学院院士。著有《细胞生命的礼赞》和《水母和蜗牛》等有广泛影响的科普著作。无心插柳——《细胞生命的礼赞》

1970年,在一次关于炎症现象的讨论会上,主办者要德高望重的刘易斯·托马斯来一番开场白,给会议定个基调。他只好随意独抒己见。他讲得又轻松又偏颇,为的是让会议不像平常这类讨论会一样沉闷。讲话的部分内容大约就是本书中《细菌》一篇。没想到主办人将他率意为之的讲话录音整理,分发给与会者,并送了一份给《新英格兰医学杂志》。杂志的编辑原是托马斯高一年级的校友。他尽管不尽同意托马斯的观点,却喜爱那篇讲话的格调,于是就约托马斯写一组风格类似的专栏文章,每月一篇,内容自便,编辑不改一字。托马斯起初抱着听命于老大哥的心情连写了六篇,便央求罢手。但此时读者和评论家已经不允许杂志和托马斯停止他们的专栏了。于是,托马斯欣然命笔。后来有一家出版社答应将这些作品不修不补,原样付梓,托马斯欣然应允。于是,以排在前头的一篇为名的这本书于1974年问世了。本文即选自本书。zào tī

wǎn qú

gé jiá

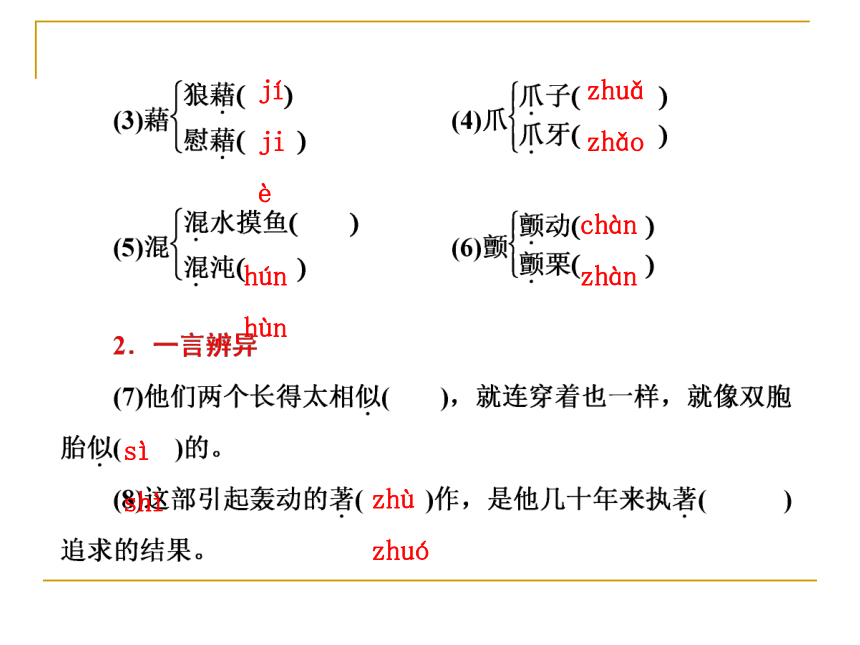

xián biào chuànɡ chuānɡpú fǔjí jièzhuǎ zhǎo hún

hùnchàn zhàn sì

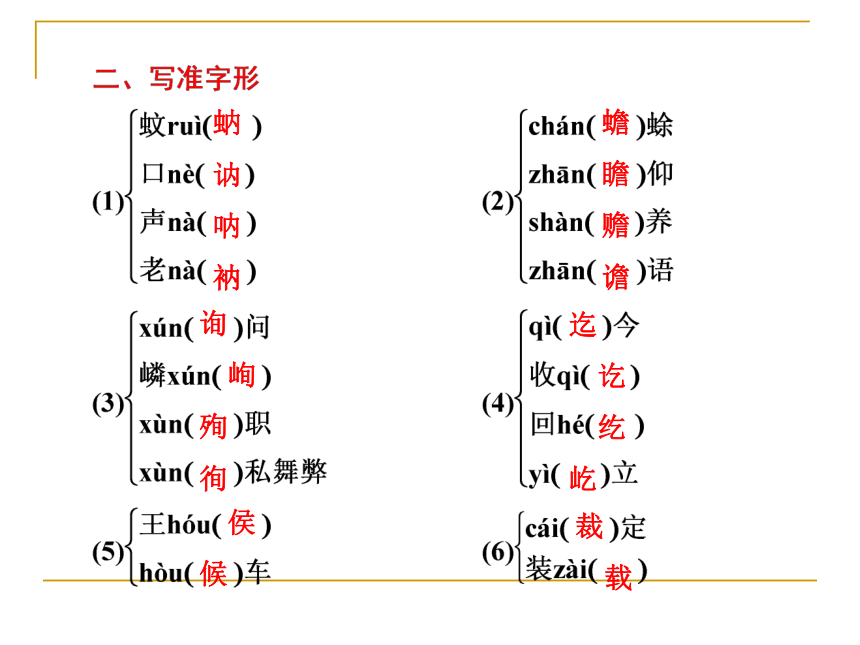

shìzhù zhuó蚋 讷 呐 衲蟾 瞻 赡 谵询

峋 殉 徇迄

讫

纥 屹 侯

候裁

载三、用准词语

(一)词语辨析

(1)申明 声明申明声明(2)违反 违犯违反违犯(3)不止 不只不止不只(二)词语解释

1.词义理解

(1)戛然而止:戛,象声词。形容声音突然中止。

(2)自得其乐:自己能从中得到乐趣。

(3)聊以慰藉:聊,姑且。慰藉,安慰。姑且用来安慰自己。

(4)杂乱无章:章,条理。又多又乱,没有条理。 “戛然而止”本身就含有“突然停止”的意思,与前面的“突然”重复。[内容提要] 作者以通俗幽默的笔调,用音乐把人类和自然界的其他动物等同起来,揭示了音乐的本质特征,表达了先进的生命观、生态观和社会观,在科学和经济繁荣的社会里,对于存在傲慢与麻木、自私和短视,面临拥挤和污染的人类社会来说,具有振聋发聩的作用。文章提倡人们要爱护生物,珍惜生命,保护环境,热爱自然,告诫人们善待任何形式的生命,尊重并热爱这个世界。[结构概览]这个世界的音乐一、阅读第1~6段,回答下面的问题。

(一)梳理行文脉络 提示:“之一”不能删除。“我们面临的问题”和通讯的内容繁复的原因都很多,作者在这个话题中都只谈了一个方面,所以用“之一”。 提示:相同。“类似问题”是指我们很难从动物发出的声音中选择有意义的符号。 提示:不好。发现,只能是发现蝙蝠倒挂发声这一现象,但是在课文中,作者的意思主要是想说明有人听见这个声音,而没有把蝙蝠发声作为一个现象来总结、研究。 4.第1自然段中说“我们很难从这噪声里选择出有意义的信号来”,那通讯系统还有什么用呢? 提示:一个通讯系统内部,信号的含义还是明晰的。而在系统外,复杂的编码信号就成其为“噪声”了。 5.第3段,“然而总有一种持续不断的音乐潜在于所有其他信号之下”这句话在文中有什么作用? 提示:这句话具有过渡作用,下文再次回到“音乐”主题。6.第6段,列举蝙蝠的例子是为了说明什么? 提示:举蝙蝠的例子补充说明,尽管蝙蝠发出的许多声音是为了捕获昆虫的特定需要,但某些声音也毫无功利目的,只是为了彼此交流或休息时的娱乐。 (二)解读文本精要

7.第9段作者为什么要在“事务性语言”前面加上“8小时以内”? 提示:“8小时以内”是指工作时间,这里用工作时间来借代那些古板的、没有人情味的东西。 提示:这里成群的蟋蟀或蚯蚓,结对的鲸鱼和海鸟的合奏,较之前文画眉等鸟儿婉转鸣唱的小调,显得更为气势磅礴、波澜壮阔。令人不禁为大自然的雄浑天籁深深感染。同时也使读者感喟作者的音乐造诣之深和对自然的感悟力之强。 提示:这一句表明,与其说鲸鱼的声音是宣布“鲸鱼在这儿”,不如说这是鲸鱼的欢腾、音乐。 提示:这句话用了比喻的修辞手法。用巴赫的作品来比喻,不仅仅是出于作者对音乐的爱好,更是借此说明音乐产生过程的复杂性。 提示:(1)“这个世界的音乐”指的是动物发出的持续不断的、有规则结合的、大量的重复出现的用于彼此交流的信息。如:昆虫的节奏、鸟鸣中上下起伏的急奏,鲸鱼之歌、猩猩的胸脯、白蚁的头、石首鱼的鳔发出的定音鼓的节奏。 (2)从作者的说明看来,这些声音,具有一定的具体的意义,只是我们还没有掌握了解罢了。如“白蚁有时用上颚的颤动来发出一种很响的、高音的咔哒声,10米之外都能听见。费这么大的力气来制造这样一个音符,其中一定有紧急的意义,至少对发音者是这样”。 1.多种说明方法的运用

(1)举例子:如用白蚁在蚁穴中黑暗的、发着回响的走廊里用头部敲击地面,彼此发出一种打击乐式的声音的例子来说明动物的声音“总有一种持续不断的音乐潜在于所有其他信号之下”。 (2)作比较:第5段把生物的声音与人类作了类比,说明研究音乐意义的难度,第6段举了蝙蝠的例子补充说明这个道理。

(3)引用:引用莫罗维茨以热力学的语言提出的见解,来说明音乐的形成过程。

(4)列数字:如“北美的野云雀能熟练运用300个音符,它把这些音符排成3至6个一组的乐句,谱出50种类型的歌曲”。 2.巧用拟人手法

生动形象地说明事物是科学小品文的共同特点。本文主要特点是运用比喻、拟人等手法,对许多动物赋予人的行为特点,因而显得十分形象生动。如:“骷髅天蛾用吻作洞箫,吹奏出高调的管乐声”,“蟾蜍互相对歌,朋友们则报以应答轮唱”,“我后院里的画眉低首唱着如思如慕、流水般婉转的歌曲”。以通俗幽默的笔调,用音乐把人类和自然界的其他动物等同起来,揭示了音乐的本质特征,虽是一家之言,但表达了先进的生命观、生态观和社会观,在科学和经济繁荣的社会里,对于存在傲慢与麻木、自私和短视,面临拥挤和污染的人类社会来说,具有振聋发聩的作用。[技法指导]如何运用拟人手法

拟人是指把物(包括物体、动物、思想或抽象概念)拟作人,使其具有人的外表、个性或情感的这样的修辞手法。运用拟人,不仅可以使描写的事物生动形象,而且能鲜明地表现作者对所描写的事物的感情。 拟人化是我们写作中常用的一种表现手法。所谓拟人化,就是将人类以外的各种有生命的、无生命的、有形的、无形的一切事物人格化,使它们具有人的思想情感、行为举止、言语表现。使用拟人这种表现手法写作,可另辟蹊径,推陈出新。不宜直言的,可委婉曲折表达,会收到意想不到的效果。通篇拟人,物我交融,会使文章妙趣横生。

首先,要展开想象的翅膀。运用拟人的手法进行艺术构思时,要敢于跨越时空,进行大胆合理的想象。 其次,要合情合理,富有启发性。创造故事、设置环境、塑造形象、表达情感等要以现实生活为依据,不能出现知识性的错误。所写内容要有启发性,让读者有所感悟。

第三,要抓住事物的特质。运用拟人手法的关键在于所写的事物与人之间,在性格、情态、动作等方面应该有相近或相似之处,让其既具有物的特质,又拥有人的属性。

第四,心理刻画要真实细腻。拟人类作文主要使用第一人称,通过“我”的见闻感受来传达作者的某种感情或思想,要注意语言的生动性,力争让文章富有文采。[尝试运用] 参考答案:

鲸的自述

大家好,我是肥肥胖胖的长须鲸。我的身体非常胖,我的脂肪大概就有35~50厘米厚。可我自己也不知道到底有多厚,因为我没量过,我也量不到,因为我已成了鱼的样子。我还得从我的祖先说起:我的祖先跟牛羊一样,也是生活在陆地上的。可是后来,由于我们生活的环境发生了变化,我们的祖先只好生活在靠近陆地的浅海中。又过了很长很长的时间,我们退化了,前肢和尾巴都变成了鱼的样子,怪不得有人叫我们做“鲸鱼”。 ?课内素材

在托马斯·刘易斯看来,自然界中一切生物或非生物发出的声音都是美妙的音乐。为什么?因为他有一对善于发现并欣赏音乐的耳朵。当一个人有一对懂得欣赏的耳朵时,再平常的声音也可以成为美妙的音乐;反之,再美妙的音乐在他听来也与噪音无异。生活中并不是缺少美,而是缺少发现——这句话真的不假!

[应用角度] “发现”“美”“美与生活”等。 ?鲜活素材

公安局长救人,彰显人性之美

广东东莞男子蒋某被一辆面包车撞伤,不省人事,肇事司机逃逸。凤岗公安分局局长罗建军路过事发现场,指挥同行民警救人并处置事故。伤者妻子张某赶到现场后指责罗建军是肇事者。围观者也纷纷怀疑。在罗建军亲自督办下,警方16小时抓获肇事者,张某称对误会感到十分懊悔。 [热评] 救与不救,在善良人眼里只是一个本能反应,他们身份高低不同,性别也不同,但身上无一不闪耀着人性的光辉。我们要树立正确的是非观,抑恶扬善,以君子之心,度好人之腹,这样好人好事才会越来越多,也才能人性彰显,大爱永存。细胞生命的礼赞(节选)

有人告诉我们说,现代人的麻烦,是他一直在试图使自己同自然相分离。他高高地坐在一堆聚合物、玻璃和钢铁的尽顶上,悠晃着两腿,遥看这行星上翻滚扭动的生命。照这样的描绘,人成了巨大的致命性力量,而地球则是某种柔弱的东西,像乡间池塘的水面上袅袅冒上的气泡,或者像一群小命娇弱的鸟雀。 但是,任何认为地球的生命是脆弱的想法,都是人的幻觉。实际上,地球的生命乃是宇宙间可以想象到的最坚韧的膜,它不理会几率,也不可能让死亡透过。而我们倒是那膜的柔弱的部分,就像纤毛一样短暂、脆弱。而且,人早就在杜撰一种存在,他认为这种存在使自己高于其他生命。几千年来,人就这么绞尽脑汁,用心独专地想象着。因为是幻觉,所以,这种想象今天如同过去一样没有使他满足。人乃是扎根在自然中的。 近年来的生物科学,一直在使人根植于自然之中这一点成为必须赶紧正视的事实。新的、困难的问题,将是如何对付正在出现的、人们越来越强烈地意识到的观念:人与自然是多么密切地联系在一起。我们大多数人过去牢牢抱有的旧观念,就是认为我们享有主宰万物的特权这种想法正在从根本上动摇。 可以满有理由地说,我们并不是实际存在的实体,我们不像过去一向设想的那样,是由我们自己的一批批越来越复杂的零件逐级顺序组合而成的。我们被其他生命分享着,租用着,占据着。在我们细胞的内部,驱动着细胞、通过氧化方式提供能量,以供我们出门去迎接每一个朗朗白天的,是线粒体。而严格地说,它们不是属于我们的。原来它们是单独的小生命,是当年移居到我们身上的殖民者原核细胞的后裔。很有可能,是一些原始的细菌,大量地涌进人体真核细胞的远古前身,在其中居留了下来。从那时起,它们保住了自己及其生活方式,以自己的样式复制繁衍,其DNA(脱氧核糖核酸)和RNA

(核糖核酸)都与我们的不同。它们是我们的共生体,就像豆科植物的根瘤菌一样。没有它们,我们将没法活动一块肌肉,敲打一下指头,转动一个念头。 线粒体是我们体内安稳的、负责的寓客。我愿意信任它们。但其他一些小动物呢?那些以类似方式定居在我的细胞里的生物,协调我、平衡我、使我各部分凑合在一起的生物,又是怎样的呢?我的中心粒、我的基体,很可能还有另外许许多多工作在我细胞之内的默默无闻的小东西,它们各有自己的特殊基因组,都像蚁丘中的蚜虫一样,是外来的,也是不可缺少的。我的细胞们不再是使我长育成人的纯种的实体。它们是些比牙买加海湾还要复杂的生态系统。 我当然乐于认为,它们是为我工作,它们的每一气息都是为我而呼吸的;但是否也有可能,是它们在每天早晨散步于本地的公园,感觉着我的感觉,倾听着我的音乐,思想着我的思想呢?

然而我心下稍觉宽慰,因为我想到那些绿色植物跟我同病相怜。它们身上如果没有叶绿体,就不可能是植物,也不可能是绿色的。是那些叶绿体在经营着光合工厂,生产出氧气供我们大家享用。但事实上,叶绿体也是独立的生命,有着它们自己的基因组,编码着它们自己的遗传信息。 我们细胞核里携带的大量DNA,也许是在细胞的祖先融合和原始生物在共生中联合来的年月里,不知什么时候来到我们这儿的。我们的基因组是从大自然所有方面来的形形色色的指令的结集,为应付形形色色的意外情况编码而成。就我个人而言,经过变异和物种形成,使我成了现在的物种,我对此自是感激不尽。不过,几年前还没有人告诉我这些事的时候,我还觉得我是个独立实体,但现在却不能这样想了。我也认为,任何人也不能这样想了。 地球上生命的同一性比它的多样性还要令人吃惊。这种同一性的原因很可能是这样的:我们归根结底都是从一个单一细胞衍化而来。这个细胞是在地球冷却的时候,由一响雷电赋予了生命。是从这一母细胞的后代,我们才成了今天的样子。我们至今还跟周围的生命有着共同的基因,而草的酶和鲸鱼的酶之间的相似,就是同种相传的相似性。

[美文评点] 作者用富有趣味性和文学性的语言,告诉我们“人乃是扎根在自然中的”,“地球上生命的同一性比它的多样性还要令人吃惊”,引发我们对生命的思考,对人和自然关系的思考。点击下列图片进入

1.音乐是青春的杨柳枝头上嫩嫩的芽,和着轻风便摇出一串串的思念;音乐是绿绿的草尖上颤动的露珠,酝酿一宿的美梦,毫不吝惜地献给阳光;音乐是高高飘飞的风筝,是一张张可爱的笑脸,载满希望,盛满幸福。

2.音乐是夕阳下老农扬起的牛鞭,那清脆的鞭响之后,老牛的低吼便是证明;音乐是晶莹剔亮的汗珠,随着身影有节奏的晃动,它便滑落而下钻入泥土,留下一片甘甜醇美的幻想;音乐是沉甸甸的稻谷,是黄澄澄的果实,是农民脸上和满泥水的欢笑,是每根笑纹里都藏有的满足。善于思考的作家——刘易斯·托马斯

刘易斯·托马斯(1913—1994),美国生物学家、医学家、科普作家,美国科学院院士。就读于普林斯顿大学和哈佛医学院,历任明尼苏达大学儿科研究所教授、纽约大学——贝尔维尤医疗中心病理学系和内科学系主任、耶鲁医学院病理学系主任、纽约市斯隆——凯特林癌症纪念中心研究院院长,并荣任美国科学院院士。著有《细胞生命的礼赞》和《水母和蜗牛》等有广泛影响的科普著作。无心插柳——《细胞生命的礼赞》

1970年,在一次关于炎症现象的讨论会上,主办者要德高望重的刘易斯·托马斯来一番开场白,给会议定个基调。他只好随意独抒己见。他讲得又轻松又偏颇,为的是让会议不像平常这类讨论会一样沉闷。讲话的部分内容大约就是本书中《细菌》一篇。没想到主办人将他率意为之的讲话录音整理,分发给与会者,并送了一份给《新英格兰医学杂志》。杂志的编辑原是托马斯高一年级的校友。他尽管不尽同意托马斯的观点,却喜爱那篇讲话的格调,于是就约托马斯写一组风格类似的专栏文章,每月一篇,内容自便,编辑不改一字。托马斯起初抱着听命于老大哥的心情连写了六篇,便央求罢手。但此时读者和评论家已经不允许杂志和托马斯停止他们的专栏了。于是,托马斯欣然命笔。后来有一家出版社答应将这些作品不修不补,原样付梓,托马斯欣然应允。于是,以排在前头的一篇为名的这本书于1974年问世了。本文即选自本书。zào tī

wǎn qú

gé jiá

xián biào chuànɡ chuānɡpú fǔjí jièzhuǎ zhǎo hún

hùnchàn zhàn sì

shìzhù zhuó蚋 讷 呐 衲蟾 瞻 赡 谵询

峋 殉 徇迄

讫

纥 屹 侯

候裁

载三、用准词语

(一)词语辨析

(1)申明 声明申明声明(2)违反 违犯违反违犯(3)不止 不只不止不只(二)词语解释

1.词义理解

(1)戛然而止:戛,象声词。形容声音突然中止。

(2)自得其乐:自己能从中得到乐趣。

(3)聊以慰藉:聊,姑且。慰藉,安慰。姑且用来安慰自己。

(4)杂乱无章:章,条理。又多又乱,没有条理。 “戛然而止”本身就含有“突然停止”的意思,与前面的“突然”重复。[内容提要] 作者以通俗幽默的笔调,用音乐把人类和自然界的其他动物等同起来,揭示了音乐的本质特征,表达了先进的生命观、生态观和社会观,在科学和经济繁荣的社会里,对于存在傲慢与麻木、自私和短视,面临拥挤和污染的人类社会来说,具有振聋发聩的作用。文章提倡人们要爱护生物,珍惜生命,保护环境,热爱自然,告诫人们善待任何形式的生命,尊重并热爱这个世界。[结构概览]这个世界的音乐一、阅读第1~6段,回答下面的问题。

(一)梳理行文脉络 提示:“之一”不能删除。“我们面临的问题”和通讯的内容繁复的原因都很多,作者在这个话题中都只谈了一个方面,所以用“之一”。 提示:相同。“类似问题”是指我们很难从动物发出的声音中选择有意义的符号。 提示:不好。发现,只能是发现蝙蝠倒挂发声这一现象,但是在课文中,作者的意思主要是想说明有人听见这个声音,而没有把蝙蝠发声作为一个现象来总结、研究。 4.第1自然段中说“我们很难从这噪声里选择出有意义的信号来”,那通讯系统还有什么用呢? 提示:一个通讯系统内部,信号的含义还是明晰的。而在系统外,复杂的编码信号就成其为“噪声”了。 5.第3段,“然而总有一种持续不断的音乐潜在于所有其他信号之下”这句话在文中有什么作用? 提示:这句话具有过渡作用,下文再次回到“音乐”主题。6.第6段,列举蝙蝠的例子是为了说明什么? 提示:举蝙蝠的例子补充说明,尽管蝙蝠发出的许多声音是为了捕获昆虫的特定需要,但某些声音也毫无功利目的,只是为了彼此交流或休息时的娱乐。 (二)解读文本精要

7.第9段作者为什么要在“事务性语言”前面加上“8小时以内”? 提示:“8小时以内”是指工作时间,这里用工作时间来借代那些古板的、没有人情味的东西。 提示:这里成群的蟋蟀或蚯蚓,结对的鲸鱼和海鸟的合奏,较之前文画眉等鸟儿婉转鸣唱的小调,显得更为气势磅礴、波澜壮阔。令人不禁为大自然的雄浑天籁深深感染。同时也使读者感喟作者的音乐造诣之深和对自然的感悟力之强。 提示:这一句表明,与其说鲸鱼的声音是宣布“鲸鱼在这儿”,不如说这是鲸鱼的欢腾、音乐。 提示:这句话用了比喻的修辞手法。用巴赫的作品来比喻,不仅仅是出于作者对音乐的爱好,更是借此说明音乐产生过程的复杂性。 提示:(1)“这个世界的音乐”指的是动物发出的持续不断的、有规则结合的、大量的重复出现的用于彼此交流的信息。如:昆虫的节奏、鸟鸣中上下起伏的急奏,鲸鱼之歌、猩猩的胸脯、白蚁的头、石首鱼的鳔发出的定音鼓的节奏。 (2)从作者的说明看来,这些声音,具有一定的具体的意义,只是我们还没有掌握了解罢了。如“白蚁有时用上颚的颤动来发出一种很响的、高音的咔哒声,10米之外都能听见。费这么大的力气来制造这样一个音符,其中一定有紧急的意义,至少对发音者是这样”。 1.多种说明方法的运用

(1)举例子:如用白蚁在蚁穴中黑暗的、发着回响的走廊里用头部敲击地面,彼此发出一种打击乐式的声音的例子来说明动物的声音“总有一种持续不断的音乐潜在于所有其他信号之下”。 (2)作比较:第5段把生物的声音与人类作了类比,说明研究音乐意义的难度,第6段举了蝙蝠的例子补充说明这个道理。

(3)引用:引用莫罗维茨以热力学的语言提出的见解,来说明音乐的形成过程。

(4)列数字:如“北美的野云雀能熟练运用300个音符,它把这些音符排成3至6个一组的乐句,谱出50种类型的歌曲”。 2.巧用拟人手法

生动形象地说明事物是科学小品文的共同特点。本文主要特点是运用比喻、拟人等手法,对许多动物赋予人的行为特点,因而显得十分形象生动。如:“骷髅天蛾用吻作洞箫,吹奏出高调的管乐声”,“蟾蜍互相对歌,朋友们则报以应答轮唱”,“我后院里的画眉低首唱着如思如慕、流水般婉转的歌曲”。以通俗幽默的笔调,用音乐把人类和自然界的其他动物等同起来,揭示了音乐的本质特征,虽是一家之言,但表达了先进的生命观、生态观和社会观,在科学和经济繁荣的社会里,对于存在傲慢与麻木、自私和短视,面临拥挤和污染的人类社会来说,具有振聋发聩的作用。[技法指导]如何运用拟人手法

拟人是指把物(包括物体、动物、思想或抽象概念)拟作人,使其具有人的外表、个性或情感的这样的修辞手法。运用拟人,不仅可以使描写的事物生动形象,而且能鲜明地表现作者对所描写的事物的感情。 拟人化是我们写作中常用的一种表现手法。所谓拟人化,就是将人类以外的各种有生命的、无生命的、有形的、无形的一切事物人格化,使它们具有人的思想情感、行为举止、言语表现。使用拟人这种表现手法写作,可另辟蹊径,推陈出新。不宜直言的,可委婉曲折表达,会收到意想不到的效果。通篇拟人,物我交融,会使文章妙趣横生。

首先,要展开想象的翅膀。运用拟人的手法进行艺术构思时,要敢于跨越时空,进行大胆合理的想象。 其次,要合情合理,富有启发性。创造故事、设置环境、塑造形象、表达情感等要以现实生活为依据,不能出现知识性的错误。所写内容要有启发性,让读者有所感悟。

第三,要抓住事物的特质。运用拟人手法的关键在于所写的事物与人之间,在性格、情态、动作等方面应该有相近或相似之处,让其既具有物的特质,又拥有人的属性。

第四,心理刻画要真实细腻。拟人类作文主要使用第一人称,通过“我”的见闻感受来传达作者的某种感情或思想,要注意语言的生动性,力争让文章富有文采。[尝试运用] 参考答案:

鲸的自述

大家好,我是肥肥胖胖的长须鲸。我的身体非常胖,我的脂肪大概就有35~50厘米厚。可我自己也不知道到底有多厚,因为我没量过,我也量不到,因为我已成了鱼的样子。我还得从我的祖先说起:我的祖先跟牛羊一样,也是生活在陆地上的。可是后来,由于我们生活的环境发生了变化,我们的祖先只好生活在靠近陆地的浅海中。又过了很长很长的时间,我们退化了,前肢和尾巴都变成了鱼的样子,怪不得有人叫我们做“鲸鱼”。 ?课内素材

在托马斯·刘易斯看来,自然界中一切生物或非生物发出的声音都是美妙的音乐。为什么?因为他有一对善于发现并欣赏音乐的耳朵。当一个人有一对懂得欣赏的耳朵时,再平常的声音也可以成为美妙的音乐;反之,再美妙的音乐在他听来也与噪音无异。生活中并不是缺少美,而是缺少发现——这句话真的不假!

[应用角度] “发现”“美”“美与生活”等。 ?鲜活素材

公安局长救人,彰显人性之美

广东东莞男子蒋某被一辆面包车撞伤,不省人事,肇事司机逃逸。凤岗公安分局局长罗建军路过事发现场,指挥同行民警救人并处置事故。伤者妻子张某赶到现场后指责罗建军是肇事者。围观者也纷纷怀疑。在罗建军亲自督办下,警方16小时抓获肇事者,张某称对误会感到十分懊悔。 [热评] 救与不救,在善良人眼里只是一个本能反应,他们身份高低不同,性别也不同,但身上无一不闪耀着人性的光辉。我们要树立正确的是非观,抑恶扬善,以君子之心,度好人之腹,这样好人好事才会越来越多,也才能人性彰显,大爱永存。细胞生命的礼赞(节选)

有人告诉我们说,现代人的麻烦,是他一直在试图使自己同自然相分离。他高高地坐在一堆聚合物、玻璃和钢铁的尽顶上,悠晃着两腿,遥看这行星上翻滚扭动的生命。照这样的描绘,人成了巨大的致命性力量,而地球则是某种柔弱的东西,像乡间池塘的水面上袅袅冒上的气泡,或者像一群小命娇弱的鸟雀。 但是,任何认为地球的生命是脆弱的想法,都是人的幻觉。实际上,地球的生命乃是宇宙间可以想象到的最坚韧的膜,它不理会几率,也不可能让死亡透过。而我们倒是那膜的柔弱的部分,就像纤毛一样短暂、脆弱。而且,人早就在杜撰一种存在,他认为这种存在使自己高于其他生命。几千年来,人就这么绞尽脑汁,用心独专地想象着。因为是幻觉,所以,这种想象今天如同过去一样没有使他满足。人乃是扎根在自然中的。 近年来的生物科学,一直在使人根植于自然之中这一点成为必须赶紧正视的事实。新的、困难的问题,将是如何对付正在出现的、人们越来越强烈地意识到的观念:人与自然是多么密切地联系在一起。我们大多数人过去牢牢抱有的旧观念,就是认为我们享有主宰万物的特权这种想法正在从根本上动摇。 可以满有理由地说,我们并不是实际存在的实体,我们不像过去一向设想的那样,是由我们自己的一批批越来越复杂的零件逐级顺序组合而成的。我们被其他生命分享着,租用着,占据着。在我们细胞的内部,驱动着细胞、通过氧化方式提供能量,以供我们出门去迎接每一个朗朗白天的,是线粒体。而严格地说,它们不是属于我们的。原来它们是单独的小生命,是当年移居到我们身上的殖民者原核细胞的后裔。很有可能,是一些原始的细菌,大量地涌进人体真核细胞的远古前身,在其中居留了下来。从那时起,它们保住了自己及其生活方式,以自己的样式复制繁衍,其DNA(脱氧核糖核酸)和RNA

(核糖核酸)都与我们的不同。它们是我们的共生体,就像豆科植物的根瘤菌一样。没有它们,我们将没法活动一块肌肉,敲打一下指头,转动一个念头。 线粒体是我们体内安稳的、负责的寓客。我愿意信任它们。但其他一些小动物呢?那些以类似方式定居在我的细胞里的生物,协调我、平衡我、使我各部分凑合在一起的生物,又是怎样的呢?我的中心粒、我的基体,很可能还有另外许许多多工作在我细胞之内的默默无闻的小东西,它们各有自己的特殊基因组,都像蚁丘中的蚜虫一样,是外来的,也是不可缺少的。我的细胞们不再是使我长育成人的纯种的实体。它们是些比牙买加海湾还要复杂的生态系统。 我当然乐于认为,它们是为我工作,它们的每一气息都是为我而呼吸的;但是否也有可能,是它们在每天早晨散步于本地的公园,感觉着我的感觉,倾听着我的音乐,思想着我的思想呢?

然而我心下稍觉宽慰,因为我想到那些绿色植物跟我同病相怜。它们身上如果没有叶绿体,就不可能是植物,也不可能是绿色的。是那些叶绿体在经营着光合工厂,生产出氧气供我们大家享用。但事实上,叶绿体也是独立的生命,有着它们自己的基因组,编码着它们自己的遗传信息。 我们细胞核里携带的大量DNA,也许是在细胞的祖先融合和原始生物在共生中联合来的年月里,不知什么时候来到我们这儿的。我们的基因组是从大自然所有方面来的形形色色的指令的结集,为应付形形色色的意外情况编码而成。就我个人而言,经过变异和物种形成,使我成了现在的物种,我对此自是感激不尽。不过,几年前还没有人告诉我这些事的时候,我还觉得我是个独立实体,但现在却不能这样想了。我也认为,任何人也不能这样想了。 地球上生命的同一性比它的多样性还要令人吃惊。这种同一性的原因很可能是这样的:我们归根结底都是从一个单一细胞衍化而来。这个细胞是在地球冷却的时候,由一响雷电赋予了生命。是从这一母细胞的后代,我们才成了今天的样子。我们至今还跟周围的生命有着共同的基因,而草的酶和鲸鱼的酶之间的相似,就是同种相传的相似性。

[美文评点] 作者用富有趣味性和文学性的语言,告诉我们“人乃是扎根在自然中的”,“地球上生命的同一性比它的多样性还要令人吃惊”,引发我们对生命的思考,对人和自然关系的思考。点击下列图片进入

同课章节目录

- 第一单元:感悟自然

- 1、黄山记(徐迟)

- 2、瓦尔登湖(节选)

- 3、巩乃斯的马(周涛)

- 第二单元:科学小品

- 4、说数(沈志远)

- 5、奇妙的超低温世界(叶永烈)

- 6、寂静的春天(雷切尔.卡森)

- 7、这个世界的音乐(刘易斯.托马斯)

- 8、足不出户知天下(比尔.盖茨)

- 表达交流活动:

- 第三单元:小说(1)

- 9.祝福(鲁迅)

- 10.项链(莫泊桑)

- 11.微型小说两篇

- 12.荷花淀

- 13.春之声(王蒙)

- 表达交流活动:一起来编故事

- 点击链接:

- 直面病态人生 拷问国民灵魂——《呐喊》与《彷徨》

- 第四单元 古典诗歌(2)

- 推荐阅读:诗海拾贝——《唐诗三百首》

- 点击链接:

- 表达交流活动:珠联璧合觅佳趣

- 14、唐诗五首

- 15、蜀道难(李白)

- 16、琵琶行(并序)(白居易)

- 17、宋词四首

- 18、诗词三首

- 19、元曲三首