3.10 《项链》 课件(粤教版必修3)

图片预览

文档简介

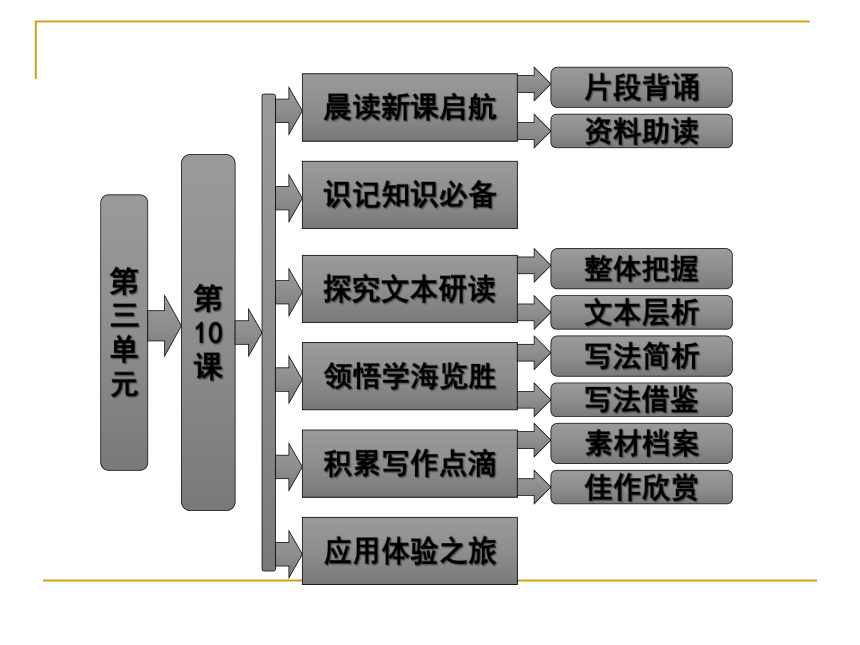

课件59张PPT。第10课晨读新课启航识记知识必备探究文本研读领悟学海览胜积累写作点滴应用体验之旅片段背诵资料助读整体把握文本层析写法简析写法借鉴素材档案佳作欣赏第三单元诚 信

1.人的一生有七大追求目标,那就是:美丽、金钱、诚信、荣誉、权力、健康和地位。我们可以失去美丽而粗陋,可以失去金钱而清贫,可以失去荣誉、权力和地位而平凡,却千万不能失去诚信。 2.诚信,是一个人,一个社会,乃至一个国家最基本的要求。只有诚信,才能让世界更加美好,到时你将发现:青草绿树,白云蓝天,花香鸟语,无垠的大海,广阔的沙漠,坦荡的草原,美丽无处不在;花开花落,云卷云舒,月圆月缺,美丽尽存其中。

3.言而有信、一诺千金是我们的祖先代代相传的美德。诚信是一种无形的力量,是一种无形的财富,是连接友谊的无形纽带。一个诚实的人,同他接触时,心神会感到清爽。这样的人,一定能找到幸福,在事业上有所成就。这是因为以诚待人的人,别人也会以诚相见。世界短篇小说之王——莫泊桑

莫泊桑(1850-1893),19世纪后半叶法国杰出的批判现实主义作家。出生于法国诺曼底的一个没落的贵族家庭。1870年,他中学毕业后刚到巴黎攻读法律,普法战争就爆发了,他被征入伍。战后退伍,先后在海军部和教育部任小职员。1880年,他发表短篇小说《羊脂球》,而登上法国文坛,以后的10年创作生涯中,他创作了短篇小说约300篇、长篇小说6部、游记3部和其他一些作品。他的文学成就以短篇小说最为突出,被誉为

“短篇小说之王”。他擅长从平凡琐屑的事物中截取富有典型意义的片段,以小见大地概括出生活的本质。侧重摹写人情世态,构思布局别具匠心,细节描写惟妙惟肖,人物语言精彩生动,故事结尾耐人寻味。这些作品抨击了统治集团的腐朽、贪婪、尔虞我诈和荒淫无耻。

代表性的作品有《羊脂球》《一生》《俊友》(又名《漂亮朋友》)等。解剖社会的显微镜

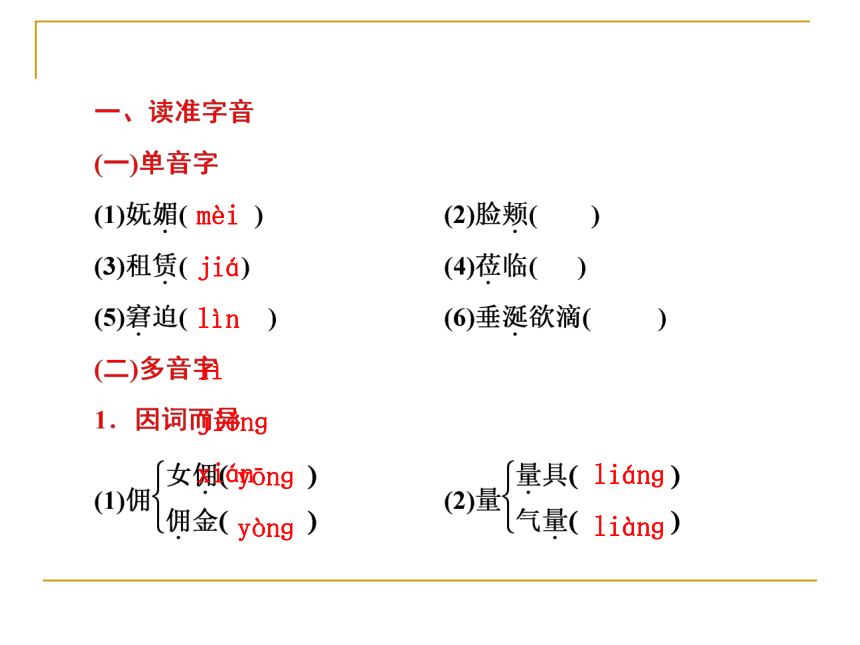

19世纪80年代的法国,资本主义恶性发展,政府贪污风行,社会道德沦丧,资产阶级的骄奢淫逸的糜烂生活和唯利是图的道德观念影响到整个社会,追求享乐、追求虚荣,成为一种恶劣的社会风气。小资产阶级羡慕上流社会,想竭力跻身于资产阶级的行列,他们为此作出了各种各样的努力。作为19世纪后期法国最著名的批判现实主义作家,莫泊桑长期在政府小科员圈子中生活,深入地观察到了这一社会现象,对于小资产阶级的普遍心理也有很深的了解。他的创作广泛而深刻地反映了19世纪后半期的法国社会现实,无情地揭露了资产阶级的腐化堕落、道德沦丧和拜金主义,真实地描写了人世间的世态炎凉,对下层社会的“小人物”寄予了深切同情。《项链》的故事就是发生在这样一种历史背景中。mèi jiá

lìn lì

jiǒnɡ xián yōnɡ yònɡliánɡ liànɡhōnɡ hǒnɡ hònɡ cuán

zǎnmā

mǒ

mòmó mútí dī陪 赔 培娇 骄 矫 券

卷 眷帷

维 唯 盹

钝

炖朴 仆

补三、用准词语

(一)词语辨析

(1)精致 精细精致精细(2)简朴 俭朴简朴俭朴 (二)词语解释

1.词义理解

(1)自惭形秽:原指因自己容貌举止不如别人而感到惭愧,后来泛指自愧不如别人。

(2)怨天尤人:埋怨上天,怪罪别人。

(3)面面相觑:你看我,我看你,形容大家因惊惧或无可奈何而互相望着,都不说话。

(4)沽名钓誉:故意做作或用某种手段谋取名誉。

(5)敝帚自珍:比喻东西虽不好,可是自己却珍视。 (6)愁眉不展:形容心事重重。

(7)心烦意乱:心情烦躁,思绪杂乱。

(8)垂涎欲滴:形容非常贪馋想吃的样子;比喻看到好的东西,十分羡慕,极想得到(含贬义)。

(9)语无伦次:话讲得很乱,没有条理层次。

(10)闷闷不乐:因有不如意的事而心里不快活。 “敝帚自珍”比喻东西虽然不好,可是自己却珍视,一般指对自己的东西,句中用于指好朋友赠送的东西,显然不恰当。[内容提要] 《项链》写的是一个小公务员的妻子玛蒂尔德以十年的含辛茹苦去赔偿一条借来的假项链的故事。作者对女主人公虽有美好的姿色却无力打扮自己的无奈处境表示遗憾,对她为一条假项链几乎葬送自己及其丈夫一生的不幸遭遇表示同情和惋惜,对她和她丈夫偿还项链的诚实品德和奋斗精神进行了肯定。小说也对女主人公的虚荣心进行了批评。同时,对贵族阶级的穷奢极欲和不惜弄虚作假的生活方式作了抨击和暴露。[结构概览]一、阅读课文第一部分,回答下面的问题。

(一)梳理行文脉络 (二)解读文本精要

1.“恼怒”“瞪”等情态描写揭示了玛蒂尔德怎样的心理及性格? 提示:一系列情态描写揭示了玛蒂尔德接到请柬后不喜反忧的心理变化过程及原因。更进一步地揭示出女主人公内心的隐秘和性格。 提示:因为他为得到部长的邀请而感到高兴甚至骄傲,因此得意洋洋。 提示:因为他积攒下这么一笔钱很不容易,同时有着自己特殊的用场,眼看着自己的计划就要泡汤了。二、阅读课文第二部分,回答下面的问题。

(一)梳理行文脉络(二)解读文本精要

4.玛蒂尔德真的不想参加舞会了吗?为什么? 提示:这是一句违心的话。在金钱决定一切的社会里,只认衣衫不认人,人们竞相以华美的服饰来显示自己的富有,寒伧的衣饰只会招来上流社会的白眼。对此,玛蒂尔德夫妇深知其利害。 5.作者是如何描写玛蒂尔德在借到钻石项链前后的心理变化的?这样写有什么作用? 提示:“犹豫不定”“老是问”——没有见到项链时的不安;“心跳”“发抖”“出神”——发现钻石项链时的激动、神往;“焦急”“迟疑”——担心对方拒绝时的犹豫不安;“搂”“吻”“跑”——得到允许后的兴奋。

作者通过一系列神态、动作描写刻画她在借项链时的几个心理变化,淋漓尽致地揭示她爱慕虚荣、追求享乐的精神世界。 提示:慷慨大方缘于富有的展示,暗中呼应了文章的开头,金钱与地位的关系,同时为结尾“识项链”埋下了伏笔。 提示:项链的丢失,是全篇情节转折的关键,也是女主人公悲剧命运的开始。 提示:一连用了四个“陶醉”写出了玛蒂尔德梦想得到实现、虚荣心得到满足时的狂热兴奋,她欣喜若狂,忘乎所以,“什么也不想”,简直有些飘飘然了。为下文情节的发展蓄势和作铺垫。 提示:福雷斯蒂埃太太对归还的项链满不在乎,竟“没有打开盒子来看”,这在情节发展中为项链是假的埋下了伏笔。而女主人公的惴惴不安和担心,是作者描绘其诚实、善良的性格最为浓重的一笔。 提示:(1)借项链时,女友表现得相当大方,毫不迟疑地说“当然可以”——相当随便,毫无顾忌;(2)还项链时,福雷斯蒂埃太太竟“没有打开盒子来看”——这表明项链不是什么贵重的物品;(3)珠宝店老板“查了查账簿”,说只卖出这个盒子——这说明项链与盒子不是原配的。 提示:(1)这篇小说的结尾似乎在意料之外,可掩卷回思,却又发现正在情理之中;戛然而止,给读者留下了自由想象的空间,回味无穷。(2)小说结尾处,作者以隐喻的方式对全篇作了总结:马蒂尔德最初向往而不得的那些东西,就如同那串项链,原来每一颗都是假的;而她用十年艰辛换来的这一串,就像她真真切切领悟的人生一样,每一颗都是真实的,只不过她付出的代价多了一些而已。 提示:玛蒂尔德一心梦想过有钱人的生活,结果连一挂假

项链也买不起;而当她不再做有钱人生活梦的时候,十年时间,她不但可以买一挂真正的钻石项链,甚至连买项链借的高利贷

都还得清。这一失一得,告诉我们,有钱人的生活并不值得羡慕,有谁知道其中的荣华里有多少骗人的假货;做人,就应该

实实在在,靠自己的勤劳和节俭去争取自己所想要获得的物质需求,虽然会失去那种所谓的“美丽动人”,但这才是真正的生活。世界很大,我们很小,但我们每个人都拥有自己的世界。在这个世界里,让我们用自己的一双手,用自己的智慧去努力追求那人生中最可贵的东西。 1.典型的人物形象

小说中的人物形象总是多面的,性格也是复杂的。丢项链前的玛蒂尔德爱慕虚荣,追求奢华的生活。丢项链后的玛蒂尔德陷入被动的困境,但她诚实守信,不仅竭尽全力借债赔项链,而且让所赔项链跟借来的一模一样,还项链时心里还惴惴不安。再如她不被厄运压倒,勇于面对生活的艰辛,一个铜子一个铜子地积钱还债,这使她的人物形象越发丰满起来,使我们在批判她的同时,又给予了充分的理解和同情。 2.明晰的情节线索

小说《项链》以项链为线索,通过借项链、丢项链、赔项链等情节展开故事,并将结尾的高潮构思得独特巧妙,使整篇作品显得匠心独运,大放异彩。

3.细微的心理描写

《项链》中有许多出色的心理描写,有的表现玛蒂尔德因梦想与现实之间的矛盾而感到痛苦,有的表现她因虚荣心暂时得到满足而兴奋和欢乐……这些心理描写都展示了她复杂性格的多重侧面,使人物的形象更加真实可信。[技法指导]如何进行心理描写

心理描写就是对人物内心的思想情感活动进行描写。描写人物的思想活动,能反映人物的性格,展示人物的内心世界。所以,心理描写也是刻画人物思想性格的重要手段之一。通过对人物心理的描写,能够直接深入人物心灵,揭示人物的内心世界,表现人物丰富而复杂的思想感情。

运用心理描写应注意: 1.心理描写要成为塑造人物形象的有效手段。首先要求抓住人物的本质特征,使心理描写符合人物性格发展的逻辑,成为多方面展现人物性格并完成人物形象塑造的有机组成部分。不要兴之所至,信笔写去,游离了人物而空发议论、徒作感叹,使心理描写成为累赘。

2.心理描写要实事求是,恰如其分。不可主观臆造,不可无限制扩大。过于冗长、烦琐的心理描写,非但达不到真切感人的目的,反而会令人生厌。只有当它和肖像描写、行动描写、语言描写等多种写作手法有机地结合起来,才能产生良好的效果。[尝试运用] 参考答案:教室里鸦雀无声,大概连同学的呼吸声也能听得一清二楚。“就是因为那个球印,给我们班纪律扣3分,是谁?你该主动承认错误。” 球印?教室后面的球印?我似乎从死一般的沉寂中醒来。

那个球印不是陈明弄的吗,在场有许多同学看见了。陈明啊陈明,你快站出来主动承认,这样或许就会得到宽恕,要是被揭发,你有好戏看了,快站出来,我不禁瞟了几眼陈明,恰巧碰

到了老师严厉的目光,这时班主任是不会放过任何蛛丝马迹的。我心里猛然一慌,这已成了条件反射。“慌什么!又不是我干的,真没有出息!”我这样安慰自己,但心里难免有一点紧张。快点呀!陈明,快点!要不班主任要赖到我头上了。赶快! 班主任的眼光果然落到了我身上。我越发紧张了,怎么办?告发他吧!我把手往桌上放了放,刚想向上举起,猛地又缩了回来。不!我不能这样,我希望他自己站出来。我不能剥夺他的这个改过自新的机会,要告发他的应该是他自己。

站出来呀!该死的陈明! ?课内素材

不要以为玛蒂尔德的悲剧是社会悲剧,这不切合小说的实际,完全是她主动挑选的。她之所以挑中那挂钻石项链,是她爱美本性使然,由她单纯的性格和气质所决定的。假若她具备辨识真假首饰的能力会酿成悲剧吗?所以玛蒂尔德纯粹是自酿苦酒、自讨苦吃,而其主因是单纯、缺乏辨识能力。当我们抓着“开端”提供的解读小说的钥匙——因为在妇女“美丽、娇艳、丰韵就是她们的出身和门第”,从“妇女天性爱美”去认识女主人公,因个人气质单纯而酿成悲剧,那么我们就不难懂得《项链》主题的恒久缘由了。“爱美之心,人皆有之”。爱美的人类岂不应该恒久地从玛蒂尔德的悲剧中吸取教训吗?《项链》收入中学语文课本,对涉世未深、天真单纯,而又非常爱美的中学生来说,它的警示和勉励作用岂不是很大吗?

[应用角度] “美丽”“单纯”“天性”等。 ?鲜活素材

“我不让梨”的真诚更是一种高尚

在小学一年级语文考试中,上海一名小学生在回答

“如果你是孔融,你会怎么做”题目时称“我不会让梨”,被老师打了大大的叉。该名学生表示,4岁的孔融不会这样做,才这样写答案,并坚信没有答错。网友认为,“言之有理”就算对,说出自己的心里话更不能算错。 [热评] “孔融让梨”的故事是教会孩子们学会谦让,但这并不能成为“标准答案”,如果在试卷上说不会谦让,就一定会是错误答案,这就有些荒唐可笑了。

其实,比学会谦让更重要的是,让孩子们学会真诚。我们可以宽容不谦让现象的存在,但我们不能宽容孩子们从小就学会为了成绩而撒谎。因此,对于改卷老师的判错之举,我们也应该打一个大大的红叉。保 护 人

莫 泊 桑

玛兰做梦也没想到会有这么好的官运!

有天早上,他从报上看到从前一位同学新近当了议员。玛兰重新成了他那位同学呼之即来、挥之即去的朋友。

不久议员摇身一变当了部长,半年后玛兰就被任命为行政法院参事。 起初,他简直有点飘飘然了。为了炫耀,他在大街上走来走去,仿佛别人只要一看见他,就能猜到他的身份。后来出于一种有权势而又有宽宏大量者的责任感,他油然萌生一股压抑不住要去保护别人的欲望。无论在哪里遇到熟人,他都高兴地迎上去,不等人家问,就连忙说:“您知道,我现在当参事了,很想为您出点力。如有用得着我的地方,请您甭客气,尽管吩咐好了。我在这个位置上,是有权力的。”

一有机会,他对任何人都主动给予无限慷慨的帮助。他每天都要给人写十封、二十封、五十封介绍信,他写给所有的官吏。他感到幸福,无比幸福。 一天早上,他准备去行政法院,屋外已经下雨了。

雨越下越大。他只好在一个房门口躲雨。那儿已有个老神父。在当参事前,他并不喜欢神父。自一位红衣主教在一件棘手的事情上客气地向他求教以后,他对他们也尊敬起来。他看看神父,关切地问:“请问您到哪一区去?”

神父有点犹豫,过了一会儿才说:“我朝王宫方向去。”

“如果您愿意,神父,我可以和您合用我这把伞。我到行政法院去。我是那里的参事。”

神父抬起头,望望他:“多谢,我接受您这番好意。” 玛兰接着说:“您来巴黎多半是为散心吧。”

神父回答:“不,我有事。”

“哦!是件重要的事吗?如果您用得着我,尽管吩咐好了。”

神父好像挺为难。吞吞吐吐地说:“啊!是一件无关紧要的私事……一点小误会。您不会感兴趣的。是……是一件内部的……教会方面的事。”

“哎呀,这正属行政法院管。您尽管吩咐我好了。” “先生,我也正要到行政法院去。您心肠真是太好了。我要去见勒尔佩、萨翁两位先生。说不定还得见珀蒂帕先生。”

“哎呀,他们都是我最好的朋友,刮刮叫的同事。我都恳切地去替您托托关系。包在我身上好了。”

神父嘟囔着说了许多感恩的话。

玛兰高兴极了。“哼!您可碰到了一个千载难逢的机会,神父。瞧吧,瞧吧,有了我,您的事情解决起来一定非常顺

利。” 他们到了行政法院。玛兰把神父领进办公室,请他坐在火炉前面,然后伏案写到:“亲爱的同事:请允许我恳切地向您介绍德高望重的桑蒂尔神父,他有一件小事当面向您陈述,务请鼎力协助。”

他写了三封信,那受他保护的人接了信,千恩万谢地走了。

这一天平静地过去了。玛兰夜里睡得很好,第二天愉快地醒来,吩咐人送来报纸。他打开报纸念到: 有个桑蒂尔神父,被控告做过许多卑鄙龌龊的事……谁知他找到一位叫玛兰的行政法院参事做他的热心辩护人,该参事居然大胆地替这个披着宗教外衣的罪犯,给自己的同事们写了最肯切的介绍信……我们提请部长注意该参事令人不能容忍的行为……

他一下就蹦起来去找珀蒂帕。

珀蒂帕对他他说:“唉!您简直疯了,居然把那老阴谋家介绍给我。” 他张皇失措地说:“别提了……您瞧……我上当了……他这人看上去那么老实……他耍了我……卑鄙可耻地耍了我。我求您,求您设法狠狠地惩办他一下,越狠越好。我要写信。请您告诉我要办他,得给谁写信?……对,找总主教!”

他突然坐下了,伏在珀蒂帕的桌子写道:“总主教大人:我荣幸的向阁下报告,最近有一个桑蒂尔神父欺我为人忠厚,用尽种种诡计和谎言陷害我。受他花言巧语哄骗,我竟至

于……” 他把信封好,扭转头对同事说:“您看见了吧,亲爱的朋友,这对您也是个教训,千万别再替人写介绍信了。”

(据郝运译文删改)

[美文评点] 本文运用以小见大的手法,揭露了当时法国上层社会的不良风气和多种黑暗现实,讽刺官场中趋炎附势、官官相护、相互推诿的丑恶现象,揭示出一个道理:如果社

会需要保护人,如果大家都寻求保护人,社会就会失去“保

护”。体现了作者对社会的公正的思考与追求。

小说以“保护”与“被保护”为纽带,聚拢各种人物矛盾,使结构层次分明,井然有序。点击下列图片进入

1.人的一生有七大追求目标,那就是:美丽、金钱、诚信、荣誉、权力、健康和地位。我们可以失去美丽而粗陋,可以失去金钱而清贫,可以失去荣誉、权力和地位而平凡,却千万不能失去诚信。 2.诚信,是一个人,一个社会,乃至一个国家最基本的要求。只有诚信,才能让世界更加美好,到时你将发现:青草绿树,白云蓝天,花香鸟语,无垠的大海,广阔的沙漠,坦荡的草原,美丽无处不在;花开花落,云卷云舒,月圆月缺,美丽尽存其中。

3.言而有信、一诺千金是我们的祖先代代相传的美德。诚信是一种无形的力量,是一种无形的财富,是连接友谊的无形纽带。一个诚实的人,同他接触时,心神会感到清爽。这样的人,一定能找到幸福,在事业上有所成就。这是因为以诚待人的人,别人也会以诚相见。世界短篇小说之王——莫泊桑

莫泊桑(1850-1893),19世纪后半叶法国杰出的批判现实主义作家。出生于法国诺曼底的一个没落的贵族家庭。1870年,他中学毕业后刚到巴黎攻读法律,普法战争就爆发了,他被征入伍。战后退伍,先后在海军部和教育部任小职员。1880年,他发表短篇小说《羊脂球》,而登上法国文坛,以后的10年创作生涯中,他创作了短篇小说约300篇、长篇小说6部、游记3部和其他一些作品。他的文学成就以短篇小说最为突出,被誉为

“短篇小说之王”。他擅长从平凡琐屑的事物中截取富有典型意义的片段,以小见大地概括出生活的本质。侧重摹写人情世态,构思布局别具匠心,细节描写惟妙惟肖,人物语言精彩生动,故事结尾耐人寻味。这些作品抨击了统治集团的腐朽、贪婪、尔虞我诈和荒淫无耻。

代表性的作品有《羊脂球》《一生》《俊友》(又名《漂亮朋友》)等。解剖社会的显微镜

19世纪80年代的法国,资本主义恶性发展,政府贪污风行,社会道德沦丧,资产阶级的骄奢淫逸的糜烂生活和唯利是图的道德观念影响到整个社会,追求享乐、追求虚荣,成为一种恶劣的社会风气。小资产阶级羡慕上流社会,想竭力跻身于资产阶级的行列,他们为此作出了各种各样的努力。作为19世纪后期法国最著名的批判现实主义作家,莫泊桑长期在政府小科员圈子中生活,深入地观察到了这一社会现象,对于小资产阶级的普遍心理也有很深的了解。他的创作广泛而深刻地反映了19世纪后半期的法国社会现实,无情地揭露了资产阶级的腐化堕落、道德沦丧和拜金主义,真实地描写了人世间的世态炎凉,对下层社会的“小人物”寄予了深切同情。《项链》的故事就是发生在这样一种历史背景中。mèi jiá

lìn lì

jiǒnɡ xián yōnɡ yònɡliánɡ liànɡhōnɡ hǒnɡ hònɡ cuán

zǎnmā

mǒ

mòmó mútí dī陪 赔 培娇 骄 矫 券

卷 眷帷

维 唯 盹

钝

炖朴 仆

补三、用准词语

(一)词语辨析

(1)精致 精细精致精细(2)简朴 俭朴简朴俭朴 (二)词语解释

1.词义理解

(1)自惭形秽:原指因自己容貌举止不如别人而感到惭愧,后来泛指自愧不如别人。

(2)怨天尤人:埋怨上天,怪罪别人。

(3)面面相觑:你看我,我看你,形容大家因惊惧或无可奈何而互相望着,都不说话。

(4)沽名钓誉:故意做作或用某种手段谋取名誉。

(5)敝帚自珍:比喻东西虽不好,可是自己却珍视。 (6)愁眉不展:形容心事重重。

(7)心烦意乱:心情烦躁,思绪杂乱。

(8)垂涎欲滴:形容非常贪馋想吃的样子;比喻看到好的东西,十分羡慕,极想得到(含贬义)。

(9)语无伦次:话讲得很乱,没有条理层次。

(10)闷闷不乐:因有不如意的事而心里不快活。 “敝帚自珍”比喻东西虽然不好,可是自己却珍视,一般指对自己的东西,句中用于指好朋友赠送的东西,显然不恰当。[内容提要] 《项链》写的是一个小公务员的妻子玛蒂尔德以十年的含辛茹苦去赔偿一条借来的假项链的故事。作者对女主人公虽有美好的姿色却无力打扮自己的无奈处境表示遗憾,对她为一条假项链几乎葬送自己及其丈夫一生的不幸遭遇表示同情和惋惜,对她和她丈夫偿还项链的诚实品德和奋斗精神进行了肯定。小说也对女主人公的虚荣心进行了批评。同时,对贵族阶级的穷奢极欲和不惜弄虚作假的生活方式作了抨击和暴露。[结构概览]一、阅读课文第一部分,回答下面的问题。

(一)梳理行文脉络 (二)解读文本精要

1.“恼怒”“瞪”等情态描写揭示了玛蒂尔德怎样的心理及性格? 提示:一系列情态描写揭示了玛蒂尔德接到请柬后不喜反忧的心理变化过程及原因。更进一步地揭示出女主人公内心的隐秘和性格。 提示:因为他为得到部长的邀请而感到高兴甚至骄傲,因此得意洋洋。 提示:因为他积攒下这么一笔钱很不容易,同时有着自己特殊的用场,眼看着自己的计划就要泡汤了。二、阅读课文第二部分,回答下面的问题。

(一)梳理行文脉络(二)解读文本精要

4.玛蒂尔德真的不想参加舞会了吗?为什么? 提示:这是一句违心的话。在金钱决定一切的社会里,只认衣衫不认人,人们竞相以华美的服饰来显示自己的富有,寒伧的衣饰只会招来上流社会的白眼。对此,玛蒂尔德夫妇深知其利害。 5.作者是如何描写玛蒂尔德在借到钻石项链前后的心理变化的?这样写有什么作用? 提示:“犹豫不定”“老是问”——没有见到项链时的不安;“心跳”“发抖”“出神”——发现钻石项链时的激动、神往;“焦急”“迟疑”——担心对方拒绝时的犹豫不安;“搂”“吻”“跑”——得到允许后的兴奋。

作者通过一系列神态、动作描写刻画她在借项链时的几个心理变化,淋漓尽致地揭示她爱慕虚荣、追求享乐的精神世界。 提示:慷慨大方缘于富有的展示,暗中呼应了文章的开头,金钱与地位的关系,同时为结尾“识项链”埋下了伏笔。 提示:项链的丢失,是全篇情节转折的关键,也是女主人公悲剧命运的开始。 提示:一连用了四个“陶醉”写出了玛蒂尔德梦想得到实现、虚荣心得到满足时的狂热兴奋,她欣喜若狂,忘乎所以,“什么也不想”,简直有些飘飘然了。为下文情节的发展蓄势和作铺垫。 提示:福雷斯蒂埃太太对归还的项链满不在乎,竟“没有打开盒子来看”,这在情节发展中为项链是假的埋下了伏笔。而女主人公的惴惴不安和担心,是作者描绘其诚实、善良的性格最为浓重的一笔。 提示:(1)借项链时,女友表现得相当大方,毫不迟疑地说“当然可以”——相当随便,毫无顾忌;(2)还项链时,福雷斯蒂埃太太竟“没有打开盒子来看”——这表明项链不是什么贵重的物品;(3)珠宝店老板“查了查账簿”,说只卖出这个盒子——这说明项链与盒子不是原配的。 提示:(1)这篇小说的结尾似乎在意料之外,可掩卷回思,却又发现正在情理之中;戛然而止,给读者留下了自由想象的空间,回味无穷。(2)小说结尾处,作者以隐喻的方式对全篇作了总结:马蒂尔德最初向往而不得的那些东西,就如同那串项链,原来每一颗都是假的;而她用十年艰辛换来的这一串,就像她真真切切领悟的人生一样,每一颗都是真实的,只不过她付出的代价多了一些而已。 提示:玛蒂尔德一心梦想过有钱人的生活,结果连一挂假

项链也买不起;而当她不再做有钱人生活梦的时候,十年时间,她不但可以买一挂真正的钻石项链,甚至连买项链借的高利贷

都还得清。这一失一得,告诉我们,有钱人的生活并不值得羡慕,有谁知道其中的荣华里有多少骗人的假货;做人,就应该

实实在在,靠自己的勤劳和节俭去争取自己所想要获得的物质需求,虽然会失去那种所谓的“美丽动人”,但这才是真正的生活。世界很大,我们很小,但我们每个人都拥有自己的世界。在这个世界里,让我们用自己的一双手,用自己的智慧去努力追求那人生中最可贵的东西。 1.典型的人物形象

小说中的人物形象总是多面的,性格也是复杂的。丢项链前的玛蒂尔德爱慕虚荣,追求奢华的生活。丢项链后的玛蒂尔德陷入被动的困境,但她诚实守信,不仅竭尽全力借债赔项链,而且让所赔项链跟借来的一模一样,还项链时心里还惴惴不安。再如她不被厄运压倒,勇于面对生活的艰辛,一个铜子一个铜子地积钱还债,这使她的人物形象越发丰满起来,使我们在批判她的同时,又给予了充分的理解和同情。 2.明晰的情节线索

小说《项链》以项链为线索,通过借项链、丢项链、赔项链等情节展开故事,并将结尾的高潮构思得独特巧妙,使整篇作品显得匠心独运,大放异彩。

3.细微的心理描写

《项链》中有许多出色的心理描写,有的表现玛蒂尔德因梦想与现实之间的矛盾而感到痛苦,有的表现她因虚荣心暂时得到满足而兴奋和欢乐……这些心理描写都展示了她复杂性格的多重侧面,使人物的形象更加真实可信。[技法指导]如何进行心理描写

心理描写就是对人物内心的思想情感活动进行描写。描写人物的思想活动,能反映人物的性格,展示人物的内心世界。所以,心理描写也是刻画人物思想性格的重要手段之一。通过对人物心理的描写,能够直接深入人物心灵,揭示人物的内心世界,表现人物丰富而复杂的思想感情。

运用心理描写应注意: 1.心理描写要成为塑造人物形象的有效手段。首先要求抓住人物的本质特征,使心理描写符合人物性格发展的逻辑,成为多方面展现人物性格并完成人物形象塑造的有机组成部分。不要兴之所至,信笔写去,游离了人物而空发议论、徒作感叹,使心理描写成为累赘。

2.心理描写要实事求是,恰如其分。不可主观臆造,不可无限制扩大。过于冗长、烦琐的心理描写,非但达不到真切感人的目的,反而会令人生厌。只有当它和肖像描写、行动描写、语言描写等多种写作手法有机地结合起来,才能产生良好的效果。[尝试运用] 参考答案:教室里鸦雀无声,大概连同学的呼吸声也能听得一清二楚。“就是因为那个球印,给我们班纪律扣3分,是谁?你该主动承认错误。” 球印?教室后面的球印?我似乎从死一般的沉寂中醒来。

那个球印不是陈明弄的吗,在场有许多同学看见了。陈明啊陈明,你快站出来主动承认,这样或许就会得到宽恕,要是被揭发,你有好戏看了,快站出来,我不禁瞟了几眼陈明,恰巧碰

到了老师严厉的目光,这时班主任是不会放过任何蛛丝马迹的。我心里猛然一慌,这已成了条件反射。“慌什么!又不是我干的,真没有出息!”我这样安慰自己,但心里难免有一点紧张。快点呀!陈明,快点!要不班主任要赖到我头上了。赶快! 班主任的眼光果然落到了我身上。我越发紧张了,怎么办?告发他吧!我把手往桌上放了放,刚想向上举起,猛地又缩了回来。不!我不能这样,我希望他自己站出来。我不能剥夺他的这个改过自新的机会,要告发他的应该是他自己。

站出来呀!该死的陈明! ?课内素材

不要以为玛蒂尔德的悲剧是社会悲剧,这不切合小说的实际,完全是她主动挑选的。她之所以挑中那挂钻石项链,是她爱美本性使然,由她单纯的性格和气质所决定的。假若她具备辨识真假首饰的能力会酿成悲剧吗?所以玛蒂尔德纯粹是自酿苦酒、自讨苦吃,而其主因是单纯、缺乏辨识能力。当我们抓着“开端”提供的解读小说的钥匙——因为在妇女“美丽、娇艳、丰韵就是她们的出身和门第”,从“妇女天性爱美”去认识女主人公,因个人气质单纯而酿成悲剧,那么我们就不难懂得《项链》主题的恒久缘由了。“爱美之心,人皆有之”。爱美的人类岂不应该恒久地从玛蒂尔德的悲剧中吸取教训吗?《项链》收入中学语文课本,对涉世未深、天真单纯,而又非常爱美的中学生来说,它的警示和勉励作用岂不是很大吗?

[应用角度] “美丽”“单纯”“天性”等。 ?鲜活素材

“我不让梨”的真诚更是一种高尚

在小学一年级语文考试中,上海一名小学生在回答

“如果你是孔融,你会怎么做”题目时称“我不会让梨”,被老师打了大大的叉。该名学生表示,4岁的孔融不会这样做,才这样写答案,并坚信没有答错。网友认为,“言之有理”就算对,说出自己的心里话更不能算错。 [热评] “孔融让梨”的故事是教会孩子们学会谦让,但这并不能成为“标准答案”,如果在试卷上说不会谦让,就一定会是错误答案,这就有些荒唐可笑了。

其实,比学会谦让更重要的是,让孩子们学会真诚。我们可以宽容不谦让现象的存在,但我们不能宽容孩子们从小就学会为了成绩而撒谎。因此,对于改卷老师的判错之举,我们也应该打一个大大的红叉。保 护 人

莫 泊 桑

玛兰做梦也没想到会有这么好的官运!

有天早上,他从报上看到从前一位同学新近当了议员。玛兰重新成了他那位同学呼之即来、挥之即去的朋友。

不久议员摇身一变当了部长,半年后玛兰就被任命为行政法院参事。 起初,他简直有点飘飘然了。为了炫耀,他在大街上走来走去,仿佛别人只要一看见他,就能猜到他的身份。后来出于一种有权势而又有宽宏大量者的责任感,他油然萌生一股压抑不住要去保护别人的欲望。无论在哪里遇到熟人,他都高兴地迎上去,不等人家问,就连忙说:“您知道,我现在当参事了,很想为您出点力。如有用得着我的地方,请您甭客气,尽管吩咐好了。我在这个位置上,是有权力的。”

一有机会,他对任何人都主动给予无限慷慨的帮助。他每天都要给人写十封、二十封、五十封介绍信,他写给所有的官吏。他感到幸福,无比幸福。 一天早上,他准备去行政法院,屋外已经下雨了。

雨越下越大。他只好在一个房门口躲雨。那儿已有个老神父。在当参事前,他并不喜欢神父。自一位红衣主教在一件棘手的事情上客气地向他求教以后,他对他们也尊敬起来。他看看神父,关切地问:“请问您到哪一区去?”

神父有点犹豫,过了一会儿才说:“我朝王宫方向去。”

“如果您愿意,神父,我可以和您合用我这把伞。我到行政法院去。我是那里的参事。”

神父抬起头,望望他:“多谢,我接受您这番好意。” 玛兰接着说:“您来巴黎多半是为散心吧。”

神父回答:“不,我有事。”

“哦!是件重要的事吗?如果您用得着我,尽管吩咐好了。”

神父好像挺为难。吞吞吐吐地说:“啊!是一件无关紧要的私事……一点小误会。您不会感兴趣的。是……是一件内部的……教会方面的事。”

“哎呀,这正属行政法院管。您尽管吩咐我好了。” “先生,我也正要到行政法院去。您心肠真是太好了。我要去见勒尔佩、萨翁两位先生。说不定还得见珀蒂帕先生。”

“哎呀,他们都是我最好的朋友,刮刮叫的同事。我都恳切地去替您托托关系。包在我身上好了。”

神父嘟囔着说了许多感恩的话。

玛兰高兴极了。“哼!您可碰到了一个千载难逢的机会,神父。瞧吧,瞧吧,有了我,您的事情解决起来一定非常顺

利。” 他们到了行政法院。玛兰把神父领进办公室,请他坐在火炉前面,然后伏案写到:“亲爱的同事:请允许我恳切地向您介绍德高望重的桑蒂尔神父,他有一件小事当面向您陈述,务请鼎力协助。”

他写了三封信,那受他保护的人接了信,千恩万谢地走了。

这一天平静地过去了。玛兰夜里睡得很好,第二天愉快地醒来,吩咐人送来报纸。他打开报纸念到: 有个桑蒂尔神父,被控告做过许多卑鄙龌龊的事……谁知他找到一位叫玛兰的行政法院参事做他的热心辩护人,该参事居然大胆地替这个披着宗教外衣的罪犯,给自己的同事们写了最肯切的介绍信……我们提请部长注意该参事令人不能容忍的行为……

他一下就蹦起来去找珀蒂帕。

珀蒂帕对他他说:“唉!您简直疯了,居然把那老阴谋家介绍给我。” 他张皇失措地说:“别提了……您瞧……我上当了……他这人看上去那么老实……他耍了我……卑鄙可耻地耍了我。我求您,求您设法狠狠地惩办他一下,越狠越好。我要写信。请您告诉我要办他,得给谁写信?……对,找总主教!”

他突然坐下了,伏在珀蒂帕的桌子写道:“总主教大人:我荣幸的向阁下报告,最近有一个桑蒂尔神父欺我为人忠厚,用尽种种诡计和谎言陷害我。受他花言巧语哄骗,我竟至

于……” 他把信封好,扭转头对同事说:“您看见了吧,亲爱的朋友,这对您也是个教训,千万别再替人写介绍信了。”

(据郝运译文删改)

[美文评点] 本文运用以小见大的手法,揭露了当时法国上层社会的不良风气和多种黑暗现实,讽刺官场中趋炎附势、官官相护、相互推诿的丑恶现象,揭示出一个道理:如果社

会需要保护人,如果大家都寻求保护人,社会就会失去“保

护”。体现了作者对社会的公正的思考与追求。

小说以“保护”与“被保护”为纽带,聚拢各种人物矛盾,使结构层次分明,井然有序。点击下列图片进入

同课章节目录

- 第一单元:感悟自然

- 1、黄山记(徐迟)

- 2、瓦尔登湖(节选)

- 3、巩乃斯的马(周涛)

- 第二单元:科学小品

- 4、说数(沈志远)

- 5、奇妙的超低温世界(叶永烈)

- 6、寂静的春天(雷切尔.卡森)

- 7、这个世界的音乐(刘易斯.托马斯)

- 8、足不出户知天下(比尔.盖茨)

- 表达交流活动:

- 第三单元:小说(1)

- 9.祝福(鲁迅)

- 10.项链(莫泊桑)

- 11.微型小说两篇

- 12.荷花淀

- 13.春之声(王蒙)

- 表达交流活动:一起来编故事

- 点击链接:

- 直面病态人生 拷问国民灵魂——《呐喊》与《彷徨》

- 第四单元 古典诗歌(2)

- 推荐阅读:诗海拾贝——《唐诗三百首》

- 点击链接:

- 表达交流活动:珠联璧合觅佳趣

- 14、唐诗五首

- 15、蜀道难(李白)

- 16、琵琶行(并序)(白居易)

- 17、宋词四首

- 18、诗词三首

- 19、元曲三首