3.13 《春之声》 课件(粤教版必修3)

文档属性

| 名称 | 3.13 《春之声》 课件(粤教版必修3) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-12-28 19:27:59 | ||

图片预览

文档简介

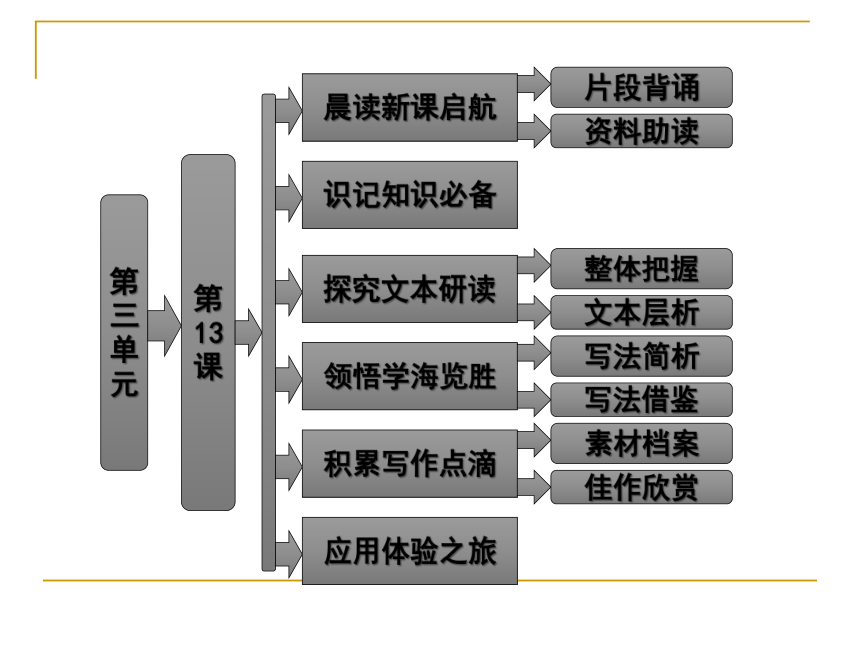

课件49张PPT。第13课晨读新课启航识记知识必备探究文本研读领悟学海览胜积累写作点滴应用体验之旅片段背诵资料助读整体把握文本层析写法简析写法借鉴素材档案佳作欣赏第三单元春 之 声

1.暖风吹过茶树干枯的枝干,枝丫上冒出嫩嫩的新芽,毛茸茸的、绿莹莹的,采一片含入嘴中,再慢慢咀嚼,有一股清凉的味道,透心的清凉。面前是一面镜般的湖,水面飘零着些浮萍,随着波纹扩散;水草也是碧绿碧绿的,清亮中也透出墨的绿。那悠悠垂柳的倒影,也斜斜地散在轻盈的水面上,显得平静而恬然。蓬松的阳光随意地漏入竹林,印在竹叶上;洒向湖水,飘在湖面上。如若你此刻静坐岸边,再闭眼聆听,这恬美的画卷会变成一首悠扬的乐曲。阳光倾泻的声音、水中倒影抖动的声音、竹叶被阳光抚摸时的声音,交织、融合、旋转……缭绕于你耳畔,你看不见,却听得清。这想必也是春之声吧! 2.广场上,活泼可爱的孩子们你追我赶,活力四射,让所有在场的人心里十分熨帖。三五个老人,熟练地练着太极拳,让人有种醇美的感觉,大概这就是“越陈越醇”的韵意吧。数十只形态各异的风筝乘着和煦的春风悠哉悠哉地飞翔,与人们一样惬意。当你来到广场,看够了,闻够了,不妨闭上双眼,同曾经一样,静静地,听。如果你听到了,那春之声的音韵就被你完全悟透了。听,和风拂面时淡淡的笑声、练太极时双手在空气中挥舞的声音、风筝慢慢上升的声音……一切如酒般香醇、耐人寻味。著名文化活动家——王蒙

王蒙,当代作家,文化活动家,曾任中国文化部部长。1934年10月生于北平,河北南皮人。中学时参加中共领导的城市地下工作。14岁加入中国共产党。建国后历任《人民文学》主编、中国作协副主席、中共中央委员、文化部长、国际笔会中心中国分会副会长等职。 1953年,19岁的王蒙写出了他的处女作长篇小说《青春万岁》,1956年发表的短篇小说《组织部新来的年轻人》成为50年代中国文坛的一朵奇葩。

其著名作品有长篇小说《活动变人形》《季节三部曲》,中篇小说《布礼》《蝴蝶》等系列小说;小说集《坚硬的稀粥》;诗集《旋转的秋千》等;散文集《轻松与感伤》《一笑集》;文艺论集《文学的诱惑》《风格散记》;专著《红楼启示录》;自选集《琴弦与手指》等。迎接改革的春天

1976年,“文革”结束,中国社会进入一个新时期,特别是十一届三中全会以来,中国开始了一系列卓有成效的改革,比如进行了农村联产承包责任制,这让人们看到了希望。本文就写于这一时期。意识流小说

意识流小说是20世纪初兴起,20~30年代流行于西方的一种文学流派。意识流小说的特征是:不注重外部环境的描写和人物行动的表现及情节的连贯与完整,而致力于表现人物意识的流动状态;打破传统小说按情节发生次序或逻辑联系而形成的直线发展的结构,不受时空或逻辑制约,时空跳跃、多变;多用自由联想、内心独白、象征和暗示等表现手法。这些手法在现代小说中被广泛采用。yī zhēn ruò

línɡ láo yán

xù qìn xié huànɡ huǎnɡ jiáo

jué qiāo qiǎoyǐn yìn měng

mēng méngpá bā榆

瑜

逾

谕饶

挠 绕 娆醪

缪 蓼 寥哞

牟 眸

侔三、用准词语

(一)词语辨析

(1)闪耀 闪烁闪耀闪烁(2)简陋 简单简陋简单 (二)词语解释

1.词义理解

(1)天伦之乐:指家庭亲人之间团聚的欢乐。天伦,父子、兄弟、夫妻等亲属关系。

(2)百思不得其解:反复思索,仍然不能理解。

(3)梦寐以求:睡梦中都想着寻找,形容迫切地希望着。

(4)指挥若定:指挥起来就像一切都事先规定好了似的,形容指挥者胸有成竹,镇定从容。(5)闲言碎语:与正事无关的话;没有根据的话。

(6)立锥之地:形容极小的一块地方。

(7)忍辱负重:为了完成艰巨的任务,忍受屈辱,承担重任。

(8)坚忍不拔:在艰苦困难的情况下,坚持而不动摇。 “天伦之乐”是指亲人间团聚的欢乐,用在同学间显然不当。“梦寐以求”使用恰当。[内容提要] 《春之声》运用意识流手法展现主人公回乡途中身处闷罐子车厢中的所见、所闻、所思、所感,反映了新旧交替时代色彩斑斓的社会生活,表现了主人公为祖国命运忧喜悲欢,渴望祖国人民走进温暖春天的美好愿望,传达出春的旋律,歌颂了改革开放带来的社会生活的新转机。[结构概览]一、阅读1~5段,回答下面的问题。

(一)梳理行文脉络联想与回忆 (二)解读文本精要

1.“失去了的和没有失去的童年和故乡”中“失去了”

“没有失去的”分别指什么? 提示:“失去了”是指已经逝去,不再拥有的童年和故乡。“没有失去的”是指永远留在记忆深处的童年和故乡。 2.月亮本来是圆的,作者为什么反复描述为“方方的大月亮”? 提示:突出闷罐子车窗口小,从而揭示闷罐子车条件简陋、落后。(当然还可进一步挖掘其象征意义,合情合理即可) 提示:主人公由车轮撞击铁轨的噪音,联想到了:下冰雹,黄土高原的乡下人打铁,歌曲《泉水叮咚响》,广州人的生活,美国抽象派音乐,中国京剧,家人朋友的期待,春节。主人公由车轮撞击铁轨的声响引起的这一连串的联想,它们之间并没有必然的因果关系,只是在某一点上相似或相关而已。内地与沿海,中国与外国,过去与现在的对比无不显示出我们的生活出现的转机。 提示:此处运用对比手法,突出了人群的拥挤和声音的嘈杂。 5.第22段摹拟火车声响的转换有什么作用?在描写手法上有什么特点? 提示:通过摹拟火车与汽车声响的自然转换,把思绪引发的空间从中国农村转换到了法兰克福的土地。白描手法被作者应用得精当而有创意。 6.第27段金鱼、田螺、荸荠、草莓、返了青的麦苗、成双的燕子,这些意象有何作用?提示:作者用这些意象表现了青春的力量和生命的活力。7.第50段《春之声圆舞曲》的出现有何意义? 提示:这里出现的《春之声圆舞曲》是别有意义的,它预示着新的生机、新的力量正在打破这旧的坚壳,破土而出,给人以思想上的启迪和精神力量上的鼓舞。三、阅读全文,回答下面的问题。

8.怎样理解这篇小说的行文线索? 提示:主人公的心理结构线索是小说的结构线索,此外还有一条时间结构线索,前者为主要线索,后者为辅助线索。时间线索的标志是小说开始的“咣”的一声车厢门关上,主人公开始了联想和感受,车厢门开了关,关了开,直到主人公到站。 1.两种空间形式的对比

主人公岳之峰,在一个闷罐子车的小空间里联想着世界的大空间,在一个半明半暗、嘈杂拥挤的环境里,联想着一个现代文明世界,在时来运转的时候联想着昔日的命运多艰的岁月。这小与大、嘈杂拥挤与现代文明、几十年的坎坷多艰与一旦时来运转,两者之间的不对称,在他心理上造成一种躁动不安的张力,这种心理张力直接诉诸读者,产生比较复杂的艺术触动,因而在心理上与读者产生共鸣。 2.标题含蓄凝练

小说的题目“春之声”,取自小说中火车上录音机里传出的约翰·施特劳斯的《春之声圆舞曲》。春天的力量、春天的声音都象征着那个时代生机勃勃、万象更新。这和那个崭新的、清洁的、轻便的内燃机车的火车头的作用是一样的。作者用“春之声”做标题,表达出作者及其同时代人对作品所反映出的时代特征的认识:祖国进入了时代的春天。[技法指导]如何给文章拟定标题

文章的标题是文章内容和主题的概括。它涉及文章的整体布局,关系到能否给读者以新鲜的感觉,吸引读者,从而自然地引出下文。好的标题能激发人们的阅读欲望,甚至能为整篇文章添色。

如何给文章拟定标题呢?常见方法如下: 1.巧用修辞法。恰当地运用修辞格能生动、鲜明地把意思表达出来,增强文章标题的说服力和感染力。如《多情的土地》《鞋医生》。

2.故设悬念。此法往往能吸引读者。如《一个陌生女人的来信》。

3.移用诗词法。如《在水一方》。

4.错位思考法。拟题可以打破常规思维,纵向或逆向思考,拟出新奇陌生的文题。如《没有翅膀的飞翔》。[尝试运用] 阅读下面的材料,从不同角度拟题,不少于三个,并简要说明题目特点。

罗杰·罗尔斯在他就任纽约州州长的就职演说中有这么一段话:“信念值多少钱?信念是不值钱的。它有时是一个善意的欺骗,然而你一直坚持下去,它就会迅速升值。”原来,罗杰上小学时不与老师合作,却很迷信,校长给他看了手相,说他将来是纽约州的州长。从那天起州长就成了他的奋斗目标。51岁那年,他真的如愿以偿。 参考答案:(1)心灵深处的阳光 (2)心中有路 (3)有梦不觉人生寒 (4)生命的咏叹 ?课内素材

主人公岳之峰的所见、所闻、所想,既有最先进的,也有最落后的;既有最土的,也有最洋的;既有旧的,也有新的:这就是八十年代中国的现实。这一切富有时代特色,使人感觉亲切而充满希望。小说写主人公的意识的流动,实际上是写他对生活中出现的“转机的感觉和加快步伐建设现代化祖国的愿望”。主人公下车时,有点恋恋不舍了,“想再多看一眼那一节装有小鸟、五月、烟草花和约翰·施特劳斯的神妙的春之声的临时代用的闷罐子车”。在这新旧交替的历史转折时期,新生事物不断成长发展,希望的火苗在闪烁,春天的脚步由远而近了,我国人民正满怀希望地跨越伤痛向前奋进。这才是时代的音响,这才是真正的“春之声”。

[应用角度] “转折”“春天”“希望”等。 ?鲜活素材

100多亿建“贾平凹作家村”妥不妥?

近日,陕西丹凤县推出“商丹文化旅游产业园规划项目”,将投资112亿元、历时5年打造贾平凹作家村、商山商祖文化区和龙驹老街“三大黄金旅游板块”。据悉,丹凤县是国家级贫困县,长期靠财政转移支付吃饭。2011年丹凤地方财政收入仅完成1.56亿元。 [热评] 看了这则新闻,不仅惊呆了!且不说对于贾平凹,这有没有必要,仅仅是这个贫困县的领导就值得佩服,这真是大手笔!其步子之大,胆子之大,真有一种“放卫星”的味道。不知道,112亿元建的是“贾平凹作家村”,还是打造

“海市蜃楼”?

反观现实,现在这样的事情并不仅此一件。其本质都是一种“胆大妄为”的思想在作怪,拍拍脑袋就扔掉上百亿,损失的不仅是纳税人的钱,更是政府的形象与政府的公信力。落 叶

王 蒙

人说自己的作品是结成的果实,我却觉得,我的作品像一片片落叶,一年年落叶,一阵阵落叶。

春天,叶芽萌发,渴望生长,汲取养分,迎接阳光。夏日,日趋丰满,摇曳自语,纷披叠翠,自在茁壮。而小树成为大树,老树就靠了这些树叶而呼吸,而做梦,而伸展自己的向往。 等到秋天,一片树叶又一片树叶犹豫不决地和树干商量,我完成了吗?我可以走了吗?我渴望乘风飞去,海阔天空,

被心爱的知音拿去珍藏。我又怕我们去了,使母亲树干凄凉。

树干说:去吧,去吧。我已经尽到了我的力量,你们是无法挽留的呵,纵然与你们告别使我神伤。我们应该去迎接命运的

试量。

一片又一片的树叶落下了,它们曾经是树的,现在也还是树的,却又不是树的了。

它们是它们自己,是树的过往的季节,过往的尝试,过往的儿女。又是大地的新客人,新的星外来客,新的友人。 它们也许因陌生而受疑惑的冷眼,它们也许因平凡而受不经意的遗忘;它们也许会引起清洁工的烦腻而被一柄大扫帚通通地扫到大道旁;它们也许被认为枯干而被一根火柴点燃发出短暂的烟和光;它们也许被认为美丽而藏在情人的心上;它们也许被一阵大风吹入异乡而受到意外的欣赏;它们也许进了科学家的实验室,做成切片,浸入药液,再放到显微镜下观察分析…… 太多的树叶会不会成为自己的负担呢?太多的树叶会不会使树干弯腰低头,不好意思,黯然神伤?太多的树叶会不会使树干大发感慨:我为什么要长这么多的树叶呢?它们过多地消耗了我的精力和思想。如果在我这棵树上长出的不是平凡的叶而是外汇、奶油或者甲鱼,是不是能够派更多的用场?

树不会愿意处在自己落下的树叶的包围之中,树不会再看自己早年落下的树叶,树也不能忘怀它们,不能怀着长出新的树叶的小小愿望。 1988年秋,10月在苏州,我问陆文夫兄:“当你看自己的旧作的时候,你有什么感想?可像我一样惆怅?”

他回答说:“我根本不敢看啊……”

落叶沙沙,撩人愁肠。

[美文评点] 这篇散文表面看起来,并不成一体,但每一独立的自然段里,都凝结了作家王蒙人到中年后,对生活、人生、社会等独到而深刻的见解。他往往能在大家熟视的生活中,捕捉到一种不被人们注意的现象,换个角度,深挖下去,鞭辟入里,收到不同凡响、令人震惊的艺术效果。比如生活中,人们是不喜欢说大话的,然而王蒙却发现“说大话有一种特殊的美:勇敢、自由、奔放、浪漫、势不可挡……而且显得高深可敬”。罗丹说过:“生活中不是没有美,而是缺乏发现美的眼睛。”作为一个作家,必须具备在别人习以为常的事物中,发现出一种不同凡响的美来。在王蒙的眼里:“儿童的美是纯净的,青年的美是热烈的。成人的美是广博深厚而令人战栗的……是一种至察至圣的美。”点击下列图片进入

1.暖风吹过茶树干枯的枝干,枝丫上冒出嫩嫩的新芽,毛茸茸的、绿莹莹的,采一片含入嘴中,再慢慢咀嚼,有一股清凉的味道,透心的清凉。面前是一面镜般的湖,水面飘零着些浮萍,随着波纹扩散;水草也是碧绿碧绿的,清亮中也透出墨的绿。那悠悠垂柳的倒影,也斜斜地散在轻盈的水面上,显得平静而恬然。蓬松的阳光随意地漏入竹林,印在竹叶上;洒向湖水,飘在湖面上。如若你此刻静坐岸边,再闭眼聆听,这恬美的画卷会变成一首悠扬的乐曲。阳光倾泻的声音、水中倒影抖动的声音、竹叶被阳光抚摸时的声音,交织、融合、旋转……缭绕于你耳畔,你看不见,却听得清。这想必也是春之声吧! 2.广场上,活泼可爱的孩子们你追我赶,活力四射,让所有在场的人心里十分熨帖。三五个老人,熟练地练着太极拳,让人有种醇美的感觉,大概这就是“越陈越醇”的韵意吧。数十只形态各异的风筝乘着和煦的春风悠哉悠哉地飞翔,与人们一样惬意。当你来到广场,看够了,闻够了,不妨闭上双眼,同曾经一样,静静地,听。如果你听到了,那春之声的音韵就被你完全悟透了。听,和风拂面时淡淡的笑声、练太极时双手在空气中挥舞的声音、风筝慢慢上升的声音……一切如酒般香醇、耐人寻味。著名文化活动家——王蒙

王蒙,当代作家,文化活动家,曾任中国文化部部长。1934年10月生于北平,河北南皮人。中学时参加中共领导的城市地下工作。14岁加入中国共产党。建国后历任《人民文学》主编、中国作协副主席、中共中央委员、文化部长、国际笔会中心中国分会副会长等职。 1953年,19岁的王蒙写出了他的处女作长篇小说《青春万岁》,1956年发表的短篇小说《组织部新来的年轻人》成为50年代中国文坛的一朵奇葩。

其著名作品有长篇小说《活动变人形》《季节三部曲》,中篇小说《布礼》《蝴蝶》等系列小说;小说集《坚硬的稀粥》;诗集《旋转的秋千》等;散文集《轻松与感伤》《一笑集》;文艺论集《文学的诱惑》《风格散记》;专著《红楼启示录》;自选集《琴弦与手指》等。迎接改革的春天

1976年,“文革”结束,中国社会进入一个新时期,特别是十一届三中全会以来,中国开始了一系列卓有成效的改革,比如进行了农村联产承包责任制,这让人们看到了希望。本文就写于这一时期。意识流小说

意识流小说是20世纪初兴起,20~30年代流行于西方的一种文学流派。意识流小说的特征是:不注重外部环境的描写和人物行动的表现及情节的连贯与完整,而致力于表现人物意识的流动状态;打破传统小说按情节发生次序或逻辑联系而形成的直线发展的结构,不受时空或逻辑制约,时空跳跃、多变;多用自由联想、内心独白、象征和暗示等表现手法。这些手法在现代小说中被广泛采用。yī zhēn ruò

línɡ láo yán

xù qìn xié huànɡ huǎnɡ jiáo

jué qiāo qiǎoyǐn yìn měng

mēng méngpá bā榆

瑜

逾

谕饶

挠 绕 娆醪

缪 蓼 寥哞

牟 眸

侔三、用准词语

(一)词语辨析

(1)闪耀 闪烁闪耀闪烁(2)简陋 简单简陋简单 (二)词语解释

1.词义理解

(1)天伦之乐:指家庭亲人之间团聚的欢乐。天伦,父子、兄弟、夫妻等亲属关系。

(2)百思不得其解:反复思索,仍然不能理解。

(3)梦寐以求:睡梦中都想着寻找,形容迫切地希望着。

(4)指挥若定:指挥起来就像一切都事先规定好了似的,形容指挥者胸有成竹,镇定从容。(5)闲言碎语:与正事无关的话;没有根据的话。

(6)立锥之地:形容极小的一块地方。

(7)忍辱负重:为了完成艰巨的任务,忍受屈辱,承担重任。

(8)坚忍不拔:在艰苦困难的情况下,坚持而不动摇。 “天伦之乐”是指亲人间团聚的欢乐,用在同学间显然不当。“梦寐以求”使用恰当。[内容提要] 《春之声》运用意识流手法展现主人公回乡途中身处闷罐子车厢中的所见、所闻、所思、所感,反映了新旧交替时代色彩斑斓的社会生活,表现了主人公为祖国命运忧喜悲欢,渴望祖国人民走进温暖春天的美好愿望,传达出春的旋律,歌颂了改革开放带来的社会生活的新转机。[结构概览]一、阅读1~5段,回答下面的问题。

(一)梳理行文脉络联想与回忆 (二)解读文本精要

1.“失去了的和没有失去的童年和故乡”中“失去了”

“没有失去的”分别指什么? 提示:“失去了”是指已经逝去,不再拥有的童年和故乡。“没有失去的”是指永远留在记忆深处的童年和故乡。 2.月亮本来是圆的,作者为什么反复描述为“方方的大月亮”? 提示:突出闷罐子车窗口小,从而揭示闷罐子车条件简陋、落后。(当然还可进一步挖掘其象征意义,合情合理即可) 提示:主人公由车轮撞击铁轨的噪音,联想到了:下冰雹,黄土高原的乡下人打铁,歌曲《泉水叮咚响》,广州人的生活,美国抽象派音乐,中国京剧,家人朋友的期待,春节。主人公由车轮撞击铁轨的声响引起的这一连串的联想,它们之间并没有必然的因果关系,只是在某一点上相似或相关而已。内地与沿海,中国与外国,过去与现在的对比无不显示出我们的生活出现的转机。 提示:此处运用对比手法,突出了人群的拥挤和声音的嘈杂。 5.第22段摹拟火车声响的转换有什么作用?在描写手法上有什么特点? 提示:通过摹拟火车与汽车声响的自然转换,把思绪引发的空间从中国农村转换到了法兰克福的土地。白描手法被作者应用得精当而有创意。 6.第27段金鱼、田螺、荸荠、草莓、返了青的麦苗、成双的燕子,这些意象有何作用?提示:作者用这些意象表现了青春的力量和生命的活力。7.第50段《春之声圆舞曲》的出现有何意义? 提示:这里出现的《春之声圆舞曲》是别有意义的,它预示着新的生机、新的力量正在打破这旧的坚壳,破土而出,给人以思想上的启迪和精神力量上的鼓舞。三、阅读全文,回答下面的问题。

8.怎样理解这篇小说的行文线索? 提示:主人公的心理结构线索是小说的结构线索,此外还有一条时间结构线索,前者为主要线索,后者为辅助线索。时间线索的标志是小说开始的“咣”的一声车厢门关上,主人公开始了联想和感受,车厢门开了关,关了开,直到主人公到站。 1.两种空间形式的对比

主人公岳之峰,在一个闷罐子车的小空间里联想着世界的大空间,在一个半明半暗、嘈杂拥挤的环境里,联想着一个现代文明世界,在时来运转的时候联想着昔日的命运多艰的岁月。这小与大、嘈杂拥挤与现代文明、几十年的坎坷多艰与一旦时来运转,两者之间的不对称,在他心理上造成一种躁动不安的张力,这种心理张力直接诉诸读者,产生比较复杂的艺术触动,因而在心理上与读者产生共鸣。 2.标题含蓄凝练

小说的题目“春之声”,取自小说中火车上录音机里传出的约翰·施特劳斯的《春之声圆舞曲》。春天的力量、春天的声音都象征着那个时代生机勃勃、万象更新。这和那个崭新的、清洁的、轻便的内燃机车的火车头的作用是一样的。作者用“春之声”做标题,表达出作者及其同时代人对作品所反映出的时代特征的认识:祖国进入了时代的春天。[技法指导]如何给文章拟定标题

文章的标题是文章内容和主题的概括。它涉及文章的整体布局,关系到能否给读者以新鲜的感觉,吸引读者,从而自然地引出下文。好的标题能激发人们的阅读欲望,甚至能为整篇文章添色。

如何给文章拟定标题呢?常见方法如下: 1.巧用修辞法。恰当地运用修辞格能生动、鲜明地把意思表达出来,增强文章标题的说服力和感染力。如《多情的土地》《鞋医生》。

2.故设悬念。此法往往能吸引读者。如《一个陌生女人的来信》。

3.移用诗词法。如《在水一方》。

4.错位思考法。拟题可以打破常规思维,纵向或逆向思考,拟出新奇陌生的文题。如《没有翅膀的飞翔》。[尝试运用] 阅读下面的材料,从不同角度拟题,不少于三个,并简要说明题目特点。

罗杰·罗尔斯在他就任纽约州州长的就职演说中有这么一段话:“信念值多少钱?信念是不值钱的。它有时是一个善意的欺骗,然而你一直坚持下去,它就会迅速升值。”原来,罗杰上小学时不与老师合作,却很迷信,校长给他看了手相,说他将来是纽约州的州长。从那天起州长就成了他的奋斗目标。51岁那年,他真的如愿以偿。 参考答案:(1)心灵深处的阳光 (2)心中有路 (3)有梦不觉人生寒 (4)生命的咏叹 ?课内素材

主人公岳之峰的所见、所闻、所想,既有最先进的,也有最落后的;既有最土的,也有最洋的;既有旧的,也有新的:这就是八十年代中国的现实。这一切富有时代特色,使人感觉亲切而充满希望。小说写主人公的意识的流动,实际上是写他对生活中出现的“转机的感觉和加快步伐建设现代化祖国的愿望”。主人公下车时,有点恋恋不舍了,“想再多看一眼那一节装有小鸟、五月、烟草花和约翰·施特劳斯的神妙的春之声的临时代用的闷罐子车”。在这新旧交替的历史转折时期,新生事物不断成长发展,希望的火苗在闪烁,春天的脚步由远而近了,我国人民正满怀希望地跨越伤痛向前奋进。这才是时代的音响,这才是真正的“春之声”。

[应用角度] “转折”“春天”“希望”等。 ?鲜活素材

100多亿建“贾平凹作家村”妥不妥?

近日,陕西丹凤县推出“商丹文化旅游产业园规划项目”,将投资112亿元、历时5年打造贾平凹作家村、商山商祖文化区和龙驹老街“三大黄金旅游板块”。据悉,丹凤县是国家级贫困县,长期靠财政转移支付吃饭。2011年丹凤地方财政收入仅完成1.56亿元。 [热评] 看了这则新闻,不仅惊呆了!且不说对于贾平凹,这有没有必要,仅仅是这个贫困县的领导就值得佩服,这真是大手笔!其步子之大,胆子之大,真有一种“放卫星”的味道。不知道,112亿元建的是“贾平凹作家村”,还是打造

“海市蜃楼”?

反观现实,现在这样的事情并不仅此一件。其本质都是一种“胆大妄为”的思想在作怪,拍拍脑袋就扔掉上百亿,损失的不仅是纳税人的钱,更是政府的形象与政府的公信力。落 叶

王 蒙

人说自己的作品是结成的果实,我却觉得,我的作品像一片片落叶,一年年落叶,一阵阵落叶。

春天,叶芽萌发,渴望生长,汲取养分,迎接阳光。夏日,日趋丰满,摇曳自语,纷披叠翠,自在茁壮。而小树成为大树,老树就靠了这些树叶而呼吸,而做梦,而伸展自己的向往。 等到秋天,一片树叶又一片树叶犹豫不决地和树干商量,我完成了吗?我可以走了吗?我渴望乘风飞去,海阔天空,

被心爱的知音拿去珍藏。我又怕我们去了,使母亲树干凄凉。

树干说:去吧,去吧。我已经尽到了我的力量,你们是无法挽留的呵,纵然与你们告别使我神伤。我们应该去迎接命运的

试量。

一片又一片的树叶落下了,它们曾经是树的,现在也还是树的,却又不是树的了。

它们是它们自己,是树的过往的季节,过往的尝试,过往的儿女。又是大地的新客人,新的星外来客,新的友人。 它们也许因陌生而受疑惑的冷眼,它们也许因平凡而受不经意的遗忘;它们也许会引起清洁工的烦腻而被一柄大扫帚通通地扫到大道旁;它们也许被认为枯干而被一根火柴点燃发出短暂的烟和光;它们也许被认为美丽而藏在情人的心上;它们也许被一阵大风吹入异乡而受到意外的欣赏;它们也许进了科学家的实验室,做成切片,浸入药液,再放到显微镜下观察分析…… 太多的树叶会不会成为自己的负担呢?太多的树叶会不会使树干弯腰低头,不好意思,黯然神伤?太多的树叶会不会使树干大发感慨:我为什么要长这么多的树叶呢?它们过多地消耗了我的精力和思想。如果在我这棵树上长出的不是平凡的叶而是外汇、奶油或者甲鱼,是不是能够派更多的用场?

树不会愿意处在自己落下的树叶的包围之中,树不会再看自己早年落下的树叶,树也不能忘怀它们,不能怀着长出新的树叶的小小愿望。 1988年秋,10月在苏州,我问陆文夫兄:“当你看自己的旧作的时候,你有什么感想?可像我一样惆怅?”

他回答说:“我根本不敢看啊……”

落叶沙沙,撩人愁肠。

[美文评点] 这篇散文表面看起来,并不成一体,但每一独立的自然段里,都凝结了作家王蒙人到中年后,对生活、人生、社会等独到而深刻的见解。他往往能在大家熟视的生活中,捕捉到一种不被人们注意的现象,换个角度,深挖下去,鞭辟入里,收到不同凡响、令人震惊的艺术效果。比如生活中,人们是不喜欢说大话的,然而王蒙却发现“说大话有一种特殊的美:勇敢、自由、奔放、浪漫、势不可挡……而且显得高深可敬”。罗丹说过:“生活中不是没有美,而是缺乏发现美的眼睛。”作为一个作家,必须具备在别人习以为常的事物中,发现出一种不同凡响的美来。在王蒙的眼里:“儿童的美是纯净的,青年的美是热烈的。成人的美是广博深厚而令人战栗的……是一种至察至圣的美。”点击下列图片进入

同课章节目录

- 第一单元:感悟自然

- 1、黄山记(徐迟)

- 2、瓦尔登湖(节选)

- 3、巩乃斯的马(周涛)

- 第二单元:科学小品

- 4、说数(沈志远)

- 5、奇妙的超低温世界(叶永烈)

- 6、寂静的春天(雷切尔.卡森)

- 7、这个世界的音乐(刘易斯.托马斯)

- 8、足不出户知天下(比尔.盖茨)

- 表达交流活动:

- 第三单元:小说(1)

- 9.祝福(鲁迅)

- 10.项链(莫泊桑)

- 11.微型小说两篇

- 12.荷花淀

- 13.春之声(王蒙)

- 表达交流活动:一起来编故事

- 点击链接:

- 直面病态人生 拷问国民灵魂——《呐喊》与《彷徨》

- 第四单元 古典诗歌(2)

- 推荐阅读:诗海拾贝——《唐诗三百首》

- 点击链接:

- 表达交流活动:珠联璧合觅佳趣

- 14、唐诗五首

- 15、蜀道难(李白)

- 16、琵琶行(并序)(白居易)

- 17、宋词四首

- 18、诗词三首

- 19、元曲三首