4.14 《唐诗五首》 课件(粤教版必修3)

文档属性

| 名称 | 4.14 《唐诗五首》 课件(粤教版必修3) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-12-28 19:27:59 | ||

图片预览

文档简介

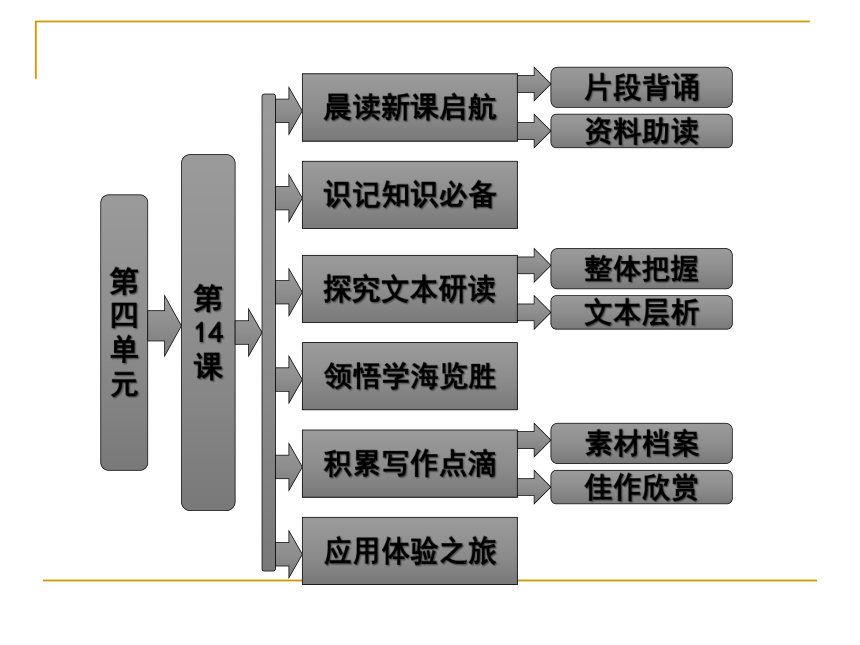

课件65张PPT。第14课晨读新课启航识记知识必备探究文本研读领悟学海览胜积累写作点滴应用体验之旅片段背诵资料助读整体把握文本层析素材档案佳作欣赏第四单元面对失意

1.人生得意,可歌可贺;人生失意,亦需善待。每个人的一生中,随时都会碰上湍流和险境,如果低下头来,看到的只是险恶与绝望,在眩晕之中失去了生命的斗志,就使自己坠入地狱。而如果我们能抬起头,看到的则是一片辽远的天空,那是一个充满了希望的并让我们飞翔的天地。 2.失意不是人的必需,而是人的必经。因为不经历风雨怎能见彩虹,你没有受过风浪的冲击,你的意志就得不到锻炼,心灵就承受不了艰难困苦的洗礼。俗话说“大树底下长不出好草”,任何一个想成就一番事业的人,就须迎击生活风浪,笑傲风云,因为有挫折才会奋起,有失意才会求荣。不要因一次挫折而折断人生奋进的脊梁,也不要为一次的失意而放弃人生的追求,而应“吃一堑长一智”,在痛苦的磨难和调整中向新目标冲刺。山水田园诗派的代表人物——王维

王维(701-761),唐代诗人、画家。字摩诘。祖籍太原祁(今山西祁县),其父迁家蒲州(今山西永济),遂为蒲人。他官终尚书右丞,世称“王右丞”。王维诗现存不满400首。其中最能代表其创作特色的是描绘山水田园等自然风景及歌咏隐居生活的诗篇。王维描绘自然风景的高度成就,使他在盛唐诗坛独树一帜,成为山水田园诗派的代表人物。他继承和发展了谢灵运开创的写作山水诗的传统,对陶渊明田园诗的清新自然也有所吸取,使山水田园诗的成就达到了一个高峰,因而在中国诗歌史上占有重要的位置。北宋苏轼称王维诗“诗中有画,画中有诗”。有《王右丞集》。唐朝边塞诗人——王昌龄

王昌龄,唐朝边塞诗人,字少伯,江宁人,第进士,又中宏词科,官龙标尉。王昌龄擅长七言绝句,时人称之为“七言长城”。他的诗深情幽怨,意旨微茫,堪称神品。伟大的现实主义诗人——杜甫

杜甫(712-770),唐代最伟大的现实主义诗人。字子美,诗中曾自称少陵野老,因做过检校工部员外郎,故世称“杜工部”。他自幼好学,知识渊博,颇有政治抱负,但一生多坎坷,生活贫困,思想上逐渐接近人民,对当时的黑暗政治有较深的认识。许多优秀作品,显示出唐代由盛世转向分裂衰微的历史过程,因而被称为“诗史”。在艺术上,善于运用各种诗歌形式,风格多样,而以沉郁为主;语言精练,具有高度的表达能力,因而被称为“诗圣”。代表作有“三吏”(包括《新安吏》《潼关吏》《石壕吏》)“三别”(包括《新婚别》《垂老别》《无家别》)等。主张革新的诗人——刘禹锡

刘禹锡(772-842),字梦得,彭城(今江苏徐州)人,唐代中期诗人、哲学家。政治上主张革新,是王叔文派政治革新活动的中心人物之一。后被贬为朗州司马、连州刺史,晚年任太子宾客。他的一些诗歌反映了作者进步的思想,其学习民歌写成的《竹枝词》等诗具有新鲜活泼、健康开朗的显著特色,情调上独具一格。语言简朴生动,情致缠绵。其代表作有《乌衣巷》《秋词》《竹枝》《浪淘沙》《杨柳枝》《西塞山怀古》《酬乐天扬州初逢席上见赠》等。终身潦倒的诗人——李商隐

李商隐(约813-约858),晚唐诗人。字义山,号玉溪生,怀州河内(今河南沁阳)人,出身小官僚家庭。曾三次应进士考试,至开成二年(837),由于令狐的推荐,得中进士。曾任县尉、秘书郎和川东节度使判官等职。因受牛李党争影响,被人排挤,潦倒终身。他的诗作,也有揭露现实黑暗的,但为数不多;他的主要成就在诗歌的艺术上,特别是他的近体律绝,其中的优秀篇章都具有深婉绵密、典丽精工的艺术特色。他一生大约创作了六百多首诗,有《李义山诗集》。 1.《山居秋暝》

我向深山寻乐趣

王维青年时期,由于政治比较清明,曾创作过一些豪迈俊爽的诗篇。后来奸相李林甫当权,排斥异己,诗人几经贬谪,越发理佛参禅,产生了对仕途的厌恶,于是退居山林,亦官亦隐,“弹琴赋诗,啸咏终日”。这首《山居秋暝》,就是表现他山居的隐逸乐趣的。 2.《从军行(之四)》

杀敌立功逞壮志

《从军行》七首,可能是王昌龄青年时期漫游河西陇右的作品。本篇列第四首,反映了边防将士杀敌立功的壮志。 3.《登 高》

身陷困境独郁闷

这首诗写于大历二年(767)秋,杜甫写这首诗时,安史之乱已经结束四年了,但地方军阀们又乘隙而起,相互争夺地盘,社会仍是一片混乱。在这种形势下,他只得继续在漂泊中苦苦挣扎。时代的苦难、家道的艰辛、个人的多病和壮志未酬,再加上好友李白、高适、严武的相继辞世,所有这些,像浓云似的时时压在他的心头,他是为了排遣郁闷而抱病登台的。写此诗时诗人住在夔州。 4.《石 头 城》

前车之鉴常思量

唐顺宗永贞元年(805),刘禹锡参加王叔文革新集团,谋夺宦官兵权,失败后被贬为朗州司马。元和十年(815),被召至京,游玄都观,写诗讽刺新权贵,复出为连州刺史。长庆元年调任夔州刺史,三年后再调为和州(今安徽和县)刺史,在任两年复罢去,与白居易相会于扬州。路经金陵时,写下组诗《金陵五题》,《石头城》是这组诗的第一首。 5.《锦 瑟》

回忆往事恍如梦

这首诗大约作于唐宣宗大中十二年(858),这年诗人46岁,罢盐铁推官后,回郑州闲居,不久病故。诗的内容是回忆往事,情调低沉。近 体 诗

近体诗(又叫今体诗)是与古体诗相对而言的。近体诗出现在唐代,因此唐人把新出现的诗体,称为近体,把唐以前的各种诗体称为古体,用以区别两种诗体的不同。近体诗与古体诗的主要区别是:古体诗没有固定句数的限制,没有固定的句式,没有固定的平仄和韵律。近体诗则与之相反,有十分严格的格律。近体诗分为律诗、绝句和排律,从字数上有五言和七言两种。míng xuān huàn

wǎng zhǔ sè kōnɡ kònɡzhī

zhǐhái huán晚

磨穿

盘旋

甚恨

旧都

岂待三、名句默写

(1)竹喧归浣女, 。

(2) ,不破楼兰终不还。

(3) ,不尽长江滚滚来。

(4)山围故国周遭在, 。

(5) ,蓝田日暖玉生烟。莲动下渔舟黄沙百战穿金甲无边落木萧萧下潮打空城寂寞回沧海月明珠有泪[内容提要] 1.《山居秋暝》

全诗描绘了一幅优美的风俗画:清幽的山景,淳厚的民风。这正是作者理想的生活环境,他不忍离开,回到官场上那种纷纷扰扰的生活中去。表现了诗人热爱大自然,陶醉于闲适恬淡生活的情趣。

2.《从军行(之四)》

本诗描写了边塞的旷远风光,语言精练,境界阔大,表现了将士御敌报国的壮志。 3.《登 高》

通过描绘诗人登高所见的秋江景色,抒发了作者长年漂泊、老病孤愁的感情,表达出诗人忧国伤时、壮志难酬的苦痛。

4.《石 头 城》

全诗句句写景,以沉寂的群山、悲凉的涛声、朦胧的月色,烘托和渲染石头城的没落荒芜,暗示六朝一去不返,寄寓了诗人对山川萧条、人生凄凉的伤感和对历史兴亡的思考。 5.《锦 瑟》

这首诗歌通过吟咏“锦瑟”这个物象的古今变化,暗示世事的沧桑,委婉地倾诉了作者年华流逝的伤痛、自身遭遇的悲哀之情,以及对美好往事的追怀,对理想境界的向往和渴望。锦瑟多弦,暗示作者思绪的纷繁、情感的复杂。诗歌寄托很深,意蕴也很丰富。[结构概览]1.《山居秋暝》《山居秋暝》 1.颈联如果改为“浣女归竹喧,渔舟下莲动”,好不好?为什么?

提示:改了不如原来的好:一是因为押韵的需要;二是原句符合生活的实际,因为浣女是隐在竹林中,渔舟被莲叶遮

蔽,听到竹林内的喧闹声才知道是浣女,看到莲动才看到渔舟,这样写让读者仿佛身临其境;三是可产生“未见其人,先闻其声”的艺术效果,增添情趣,表现出了山村的生活美。 2.颔联和颈联写得十分热闹,这和作者要创造的寂静、宁谧的环境是否和谐?为什么?

提示:和谐。浣女、渔舟的热闹,正是为了烘托出山村环境的寂静、清幽。如同“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”一样。人们从这些热闹的景物中,很自然地体味出一种和平恬静,体味出恬静中的勃勃生机。有动有静,动静结合,以动衬静。 3.诗歌第一句说“空山新雨后”,诗中明明有浣女、渔舟,诗人为什么说它是空山?

提示:因为山林树木繁茂,掩盖了人们活动的痕迹,正所谓“空山不见人,但闻人语响”(《鹿柴》)。又由于这里人迹罕至,“峡里谁知有人事,世中遥望空云山”(《桃源行》),一般人自然不知道山中有人了,所以更显得空了。“空山”二字点出此处有如世外桃源。 4.“随意春芳歇,王孙自可留”一句表达了诗人怎样的情感?

提示:王维化用了《楚辞·招隐士》:“王孙游兮不归,春草生兮萋萋”“王孙兮归来,山中兮不可久留”的典故,而取其相反的意义,进一步表明了诗人对秋天山野的深厚感情,从而表明了归隐的决心和安于隐居生活的心情,深化了主题,增强了艺术感染力。 《从军行(之四)》

5.如何理解“黄沙百战穿金甲”这句诗?

提示:“黄沙”二字既是实景,渲染出了边塞战场的典型环境,又道出了边庭之荒凉萧瑟;“百战”二字,形象地说明了将士戍边的时间之漫长、边塞战斗之频繁;而“穿金甲”三字,则渲染了战斗之艰苦、激烈,也说明将士为保家卫国曾付出了多么惨重的代价,乃至牺牲。 6.“青海长云暗雪山”在写法上有何特点?

提示:“青海长云暗雪山”一句,采用了以色彩传情的写法,这里,“青”“黑”“白”三色齐涌画面,构成了一幅层次分明的丹青国画。在这幅国画中,诗人不仅充分发挥了色彩的对比作用,而且更突出了光线明暗的作用。诗人准确把握戍边将士跃动的心律,又赋之以恰当的色彩和光线,使诗歌艺术画面的气象恢宏开阔,情调悲凉壮美,意境深邃高远,鲜明地体现出生活在盛唐时代人们所共有的精神特征。《登 高》 7.诗歌展现了一个怎样的诗人形象?

提示:诗歌为我们展现了一个具有忧国伤时伟大情操的诗人形象。 8.请分析诗中“无边”“不尽”两个词语的妙处。

提示:“无边”“不尽”,使“萧萧”“滚滚”更加形象化,不仅使人联想到落木窸窣的声音,长江汹涌的场景,更能让人在景色中品味出韶光易逝、美人迟暮的感伤。与下联“万里”“百年”呼应,诗人的羁旅之愁与孤独感就像落叶和江水一样,推排不尽,驱赶不绝。 9.结合诗歌内容,写出“万里悲秋常作客”中“悲”的三层含义。

提示:他乡作客,一可悲;经常作客,二可悲;万里作客,三可悲;又当萧瑟的秋天,四可悲;当此重九节,没有任何饮酒等乐事,只是去登台,五可悲;亲朋凋零,孤零零地独自去登台,六可悲;身体健旺也还罢了,却又是扶病去登,七可悲;而这病又是经常的多种多样的,八可悲;光阴可贵,人生不过百年,如今年过半百,只落得这般光景,九可悲。《石 头 城》 10.面对着眼前的衰景,诗人并没有说出其造成的原因,而是去描写从淮水东边升起的月亮,这有什么深刻含意?

提示:在这里,诗人将月亮看做是历史的见证人。因它照见过六朝腐朽的封建统治者在秦淮河游乐的情形,照见过当年的豪华生活,也目睹了这些朝代的迅速灭亡。而今夜呢,它又逐渐移到城上短墙上来,可这已经是一座空城了。诗人含无尽慨叹于其中。 11.有人说这首诗咏怀《石头城》,并没有其他深意,你觉得呢?

提示:不对。这首诗表面看句句写景,实际上句句抒情。诗人写了山、水、明月和城墙等荒凉景色,写景之中,深寓着诗人对六朝兴亡和人事变迁的慨叹,悲凉之气笼罩全诗。诗人在朝廷昏暗、权贵荒淫、宦官专权、藩镇割据、危机四伏的中唐时期,写下这首怀古之作,慨叹六朝之兴亡,显然是寓有引古鉴今的现实意义。《锦 瑟》 12.诗人由“五十弦”的“锦瑟”想到了什么?这其中运用了什么表现手法?

提示:诗人由“五十弦”的“锦瑟”想到了年已半百的自己,进而由“锦瑟”想到了自己的美好的青年时期。这其中运用了传统的比兴手法。 13.“此情可待成追忆,只是当时已惘然”两句,表达了诗人怎样的思想感情?

提示:①追忆过去,尽管自己以一颗浸满血泪的真诚之心,付出巨大的努力,去追求美好的人生理想,可“五十弦”如玉的岁月、如珠的年华,值得珍惜之时却等闲而过;②面对现实:恋人生离、爱妻死别、盛年已逝、抱负难展、功业未建……,幡然醒悟之日已风光不再。深深的思考和迷惑之中,大大增强了诗作的震撼力。 1.《山居秋暝》

(1)动静结合

诗人所描绘的景色中,静中有动,以动衬静,动静结合,构成动人的意境。“明月松间照”,是静景,是所见。而“清泉石上流”,是动景,是所闻。动静融为一体,构成一幅可爱、清幽的风景画。同时,诗人还用“竹喧”写山静,是所闻;用“莲动”衬托水幽,是所见。见闻交错,动静结合。 (2)诗中有画及富有音乐性

本诗是“诗中有画”的一个典型例子。首联点明了地点、天气、时间、季节,为画面定好了基本色调和轮廓。二、三联的景物描写,动静结合,视听相兼,有俯有仰,具备了画的各项要素,写出了山间居民的日常生活图景以及诗人陶醉其中的愉悦之情,诗情画意融为一体。

王维精通音律,他的诗也讲究音调和谐,有节奏感,富有音乐性。本诗二、三联,颔联采用二二一节奏的句式,后者却换了二一二节奏的句式,造成了音节上的节奏变化。 2.《从军行(之四)》

画面雄奇

青海与玉门关东西相距数千里,诗人却将之组合在一个画面之中,犹如中国画中的散点透视,突破了空间的界限,有一种磅礴的气势,旨在形容战区之广阔,从而气象恢弘、意蕴丰富地展现了边塞将士的生活和战斗环境。

3.《登 高》

(1)格律精严,不着痕迹

诗人把博大深沉的感情纳入严格的七律诗形式中,全诗四联都对仗,而且句中还有对,对仗非常工整精美。以这种严密的形式创造出如此高妙的艺术境界,无怪受到历代评论家的推崇。 (2)语言极为精练

宋人罗大经《鹤林玉露》称此诗颈联“万里悲秋常作客,百年多病独登台”14字之间,含有八层意思:“万里,地之远也;秋,时之惨凄也;作客,羁旅也;常作客,久旅也;百年,齿暮也;多病,衰疾也;台,高迥处也;独登台,无亲朋也。”其实,诗的尾联意蕴也极为丰富。由此可见,杜甫诗的语言是非常精练、准确的,简直到了“难易一字”的地步。 4.《石 头 城》

景中寓情,言外见意

诗中句句写景,以沉寂的群山、悲凉的涛声、朦胧的月色,烘托和渲染了石头城的没落荒芜,暗示六朝繁华已一去不复返,寄寓了诗人对山川萧条、人生凄凉的伤感和对历史兴亡的思考。白居易读此诗后,曾“掉头苦吟,叹赏良久”,赞曰:“我知后之诗人不复措辞矣。” 5.《锦 瑟》

巧用典故,寄寓情怀

中间两联连用了四个典故,以“庄生梦蝶”“望帝伤春”“鲛人泪珠”和“蓝田玉烟”四幅静谧迷离又颇带凄伤的景象,表现自己的遭遇和心情意绪,使人既有所感知体会,但又难以指实言明,使得诗意幽深朦胧,抒情更加委婉含蓄,给读者留下丰富的想象空间。 ?课内素材

杜甫的一生被生活放逐,又被苦难追赶,在流亡中奔波流离。他甚至还不曾抓住盛唐的最后一缕余光,就被离乱的秋风,吹往落木萧萧的江畔。十年客居,连同迟开的牡丹,一起被经年的雨水冲淡。当百姓的血泪最终融汇于战火,天地间只剩下踉跄的步履,辗转于破碎的山河,辗转于饥饿和病痛,辗转于旅途的满目疮痍的忧愁。异乡的屋顶洒满月光和露水,露从今夜白,白发连着秋草。而秋草,秋草瑟缩于一个人的消瘦。一个用身躯支撑着王朝的人,却被堂上坠落的瓦片击伤;一个一生热爱祖国的人,始终被祖国遗弃。

[应用角度] “境遇”“挫折”“命运”“痛苦”

“追求”等。 ?鲜活素材

“最后的尊严”让我们看到道德的光芒

一把把雨伞,撑起了生命最后的尊严。天下着雨,一个老人突然倒地,安详地走了。路人看到了,纷纷停下给老人撑伞。他们中有警察,有百货店的员工,都是素不相识的人。一拨一拨地轮换,直到一个多小时后,老人的家属赶到。这一幕发生在绍兴街头。 [热评] 助人为乐是一种美德。帮助他人,温暖自己。一把伞,不仅可以做一回好事,也可以当一回活雷锋,更可以撑起一个生命的尊严。如此简单的动作,如此简单的事情,为何有的人就是不愿意做?其实,不是很多人不愿意做,而是冲不破“做好事被讹”这座精神雷峰塔,在无数次思想的斗争中,都为这座雷峰塔的阴影所屈服。这座塔里的“阴影”固然厉害,但是,在社会道德精神的光芒前,不仅无所遁形,而且还会消失殆尽。既然,我们已经看到道德回归的曙光,还有何惧怕?放开手去做好人好事吧!唐诗里的中国

在我们每个人的心底,都藏着一个小小的唐朝,所以在今天,唐装才重回我们的衣柜,中国结又重系我们的裙衫,唐时的歌曲包上了摇滚的外壳,又一遍遍回响在我们的耳畔……爱中国,可以有一千一万种理由,选一个最浪漫的理由来爱她吧——唐诗生于唐朝,唐朝生于中国,中国拥有世界上独一无二的唐诗!爱唐诗,更爱中国。 站在世纪的长河上,你看那牧童的手指,始终不渝地遥指着一个永恒的诗歌盛世——那是歌舞升平的唐朝,是霓裳羽衣的唐朝。

唐朝的月明。不知谁在春江花月夜里,第一个望见了月亮,从此月的千里婵娟,夜夜照亮无寐人的寂寥。月是游子的故乡,床前的明月光永远是思乡的霜露;月是思妇的牵挂,在捣衣声声中,夜夜减清辉;月是孤独人的酒友,徘徊着与举杯者对影成三人。 唐朝的酒烈。引得诗人纷纷举杯销愁,千金换酒,但求一醉。三杯通大道,一斗合自然。人之一生,能向花间醉几回?临风把酒酹江,醉里挑灯看剑。醉卧中人间荣辱皆忘,世态炎凉尽空。今朝的酒正浓,且来烈酒一壶,放浪我豪情万丈。

唐朝的离别苦。灞桥的水涓涓地流,流不断历历柳的影子。木兰轻舟,已理棹催发,离愁做成昨夜的一场秋雨,添得江水流不尽。折尽柳条留不住的,是伊人的脚步;挽断罗衣留不住的,还有岁月的裙袂。一曲离歌,两行泪水,君向潇湘我向秦。都说西出阳关无故人,何地再逢君呵? 唐朝的诗人清高。一壶酒,一把剑,一轮残月。一路狂舞,一路豪饮。舞出一颗盛唐的剑胆,饮出一位诗坛的谪仙。醉卧长安,天子难寻,不事粉饰,不为虚名。喜笑悲歌气傲然,九万里风鹏正举。沧海一声笑,散发弄扁舟,踏遍故国河山,一生哪肯摧眉折腰!

唐朝的红颜多薄命。在刀刃上广舒长袖轻歌曼舞,云鬓花颜,泪光潋滟。都羡一骑红尘妃子笑,谁怜马嵬坡下一抔黄土掩风流。情不可依,色不可恃。一世百媚千娇,不知谁舍谁收。长生殿里,悠悠生死别,此恨绵绵。 万卷古今消永昼,一窗昏晓送流年。三百篇诗句在千年的落花里尘埃落定。沏一杯菊花茶,捧一卷《唐诗三百首》,听一听巴山夜雨的倾诉、子夜琵琶的宫商角羽,窗外有风透过湘帘,蓦然间忘了今夕何夕。

唐诗在心,唐装在身,祖国在心中。

[美文评点] 本文围绕一个中心,化用众多名篇意蕴和名句意境,化用诗词里的文学情景、文学典故,化用诗文里已经提炼引用过的历史轶事等组合成篇,表现出浑厚的积淀与运用的才智,令人感叹智慧的伟大与无穷。点击下列图片进入

1.人生得意,可歌可贺;人生失意,亦需善待。每个人的一生中,随时都会碰上湍流和险境,如果低下头来,看到的只是险恶与绝望,在眩晕之中失去了生命的斗志,就使自己坠入地狱。而如果我们能抬起头,看到的则是一片辽远的天空,那是一个充满了希望的并让我们飞翔的天地。 2.失意不是人的必需,而是人的必经。因为不经历风雨怎能见彩虹,你没有受过风浪的冲击,你的意志就得不到锻炼,心灵就承受不了艰难困苦的洗礼。俗话说“大树底下长不出好草”,任何一个想成就一番事业的人,就须迎击生活风浪,笑傲风云,因为有挫折才会奋起,有失意才会求荣。不要因一次挫折而折断人生奋进的脊梁,也不要为一次的失意而放弃人生的追求,而应“吃一堑长一智”,在痛苦的磨难和调整中向新目标冲刺。山水田园诗派的代表人物——王维

王维(701-761),唐代诗人、画家。字摩诘。祖籍太原祁(今山西祁县),其父迁家蒲州(今山西永济),遂为蒲人。他官终尚书右丞,世称“王右丞”。王维诗现存不满400首。其中最能代表其创作特色的是描绘山水田园等自然风景及歌咏隐居生活的诗篇。王维描绘自然风景的高度成就,使他在盛唐诗坛独树一帜,成为山水田园诗派的代表人物。他继承和发展了谢灵运开创的写作山水诗的传统,对陶渊明田园诗的清新自然也有所吸取,使山水田园诗的成就达到了一个高峰,因而在中国诗歌史上占有重要的位置。北宋苏轼称王维诗“诗中有画,画中有诗”。有《王右丞集》。唐朝边塞诗人——王昌龄

王昌龄,唐朝边塞诗人,字少伯,江宁人,第进士,又中宏词科,官龙标尉。王昌龄擅长七言绝句,时人称之为“七言长城”。他的诗深情幽怨,意旨微茫,堪称神品。伟大的现实主义诗人——杜甫

杜甫(712-770),唐代最伟大的现实主义诗人。字子美,诗中曾自称少陵野老,因做过检校工部员外郎,故世称“杜工部”。他自幼好学,知识渊博,颇有政治抱负,但一生多坎坷,生活贫困,思想上逐渐接近人民,对当时的黑暗政治有较深的认识。许多优秀作品,显示出唐代由盛世转向分裂衰微的历史过程,因而被称为“诗史”。在艺术上,善于运用各种诗歌形式,风格多样,而以沉郁为主;语言精练,具有高度的表达能力,因而被称为“诗圣”。代表作有“三吏”(包括《新安吏》《潼关吏》《石壕吏》)“三别”(包括《新婚别》《垂老别》《无家别》)等。主张革新的诗人——刘禹锡

刘禹锡(772-842),字梦得,彭城(今江苏徐州)人,唐代中期诗人、哲学家。政治上主张革新,是王叔文派政治革新活动的中心人物之一。后被贬为朗州司马、连州刺史,晚年任太子宾客。他的一些诗歌反映了作者进步的思想,其学习民歌写成的《竹枝词》等诗具有新鲜活泼、健康开朗的显著特色,情调上独具一格。语言简朴生动,情致缠绵。其代表作有《乌衣巷》《秋词》《竹枝》《浪淘沙》《杨柳枝》《西塞山怀古》《酬乐天扬州初逢席上见赠》等。终身潦倒的诗人——李商隐

李商隐(约813-约858),晚唐诗人。字义山,号玉溪生,怀州河内(今河南沁阳)人,出身小官僚家庭。曾三次应进士考试,至开成二年(837),由于令狐的推荐,得中进士。曾任县尉、秘书郎和川东节度使判官等职。因受牛李党争影响,被人排挤,潦倒终身。他的诗作,也有揭露现实黑暗的,但为数不多;他的主要成就在诗歌的艺术上,特别是他的近体律绝,其中的优秀篇章都具有深婉绵密、典丽精工的艺术特色。他一生大约创作了六百多首诗,有《李义山诗集》。 1.《山居秋暝》

我向深山寻乐趣

王维青年时期,由于政治比较清明,曾创作过一些豪迈俊爽的诗篇。后来奸相李林甫当权,排斥异己,诗人几经贬谪,越发理佛参禅,产生了对仕途的厌恶,于是退居山林,亦官亦隐,“弹琴赋诗,啸咏终日”。这首《山居秋暝》,就是表现他山居的隐逸乐趣的。 2.《从军行(之四)》

杀敌立功逞壮志

《从军行》七首,可能是王昌龄青年时期漫游河西陇右的作品。本篇列第四首,反映了边防将士杀敌立功的壮志。 3.《登 高》

身陷困境独郁闷

这首诗写于大历二年(767)秋,杜甫写这首诗时,安史之乱已经结束四年了,但地方军阀们又乘隙而起,相互争夺地盘,社会仍是一片混乱。在这种形势下,他只得继续在漂泊中苦苦挣扎。时代的苦难、家道的艰辛、个人的多病和壮志未酬,再加上好友李白、高适、严武的相继辞世,所有这些,像浓云似的时时压在他的心头,他是为了排遣郁闷而抱病登台的。写此诗时诗人住在夔州。 4.《石 头 城》

前车之鉴常思量

唐顺宗永贞元年(805),刘禹锡参加王叔文革新集团,谋夺宦官兵权,失败后被贬为朗州司马。元和十年(815),被召至京,游玄都观,写诗讽刺新权贵,复出为连州刺史。长庆元年调任夔州刺史,三年后再调为和州(今安徽和县)刺史,在任两年复罢去,与白居易相会于扬州。路经金陵时,写下组诗《金陵五题》,《石头城》是这组诗的第一首。 5.《锦 瑟》

回忆往事恍如梦

这首诗大约作于唐宣宗大中十二年(858),这年诗人46岁,罢盐铁推官后,回郑州闲居,不久病故。诗的内容是回忆往事,情调低沉。近 体 诗

近体诗(又叫今体诗)是与古体诗相对而言的。近体诗出现在唐代,因此唐人把新出现的诗体,称为近体,把唐以前的各种诗体称为古体,用以区别两种诗体的不同。近体诗与古体诗的主要区别是:古体诗没有固定句数的限制,没有固定的句式,没有固定的平仄和韵律。近体诗则与之相反,有十分严格的格律。近体诗分为律诗、绝句和排律,从字数上有五言和七言两种。míng xuān huàn

wǎng zhǔ sè kōnɡ kònɡzhī

zhǐhái huán晚

磨穿

盘旋

甚恨

旧都

岂待三、名句默写

(1)竹喧归浣女, 。

(2) ,不破楼兰终不还。

(3) ,不尽长江滚滚来。

(4)山围故国周遭在, 。

(5) ,蓝田日暖玉生烟。莲动下渔舟黄沙百战穿金甲无边落木萧萧下潮打空城寂寞回沧海月明珠有泪[内容提要] 1.《山居秋暝》

全诗描绘了一幅优美的风俗画:清幽的山景,淳厚的民风。这正是作者理想的生活环境,他不忍离开,回到官场上那种纷纷扰扰的生活中去。表现了诗人热爱大自然,陶醉于闲适恬淡生活的情趣。

2.《从军行(之四)》

本诗描写了边塞的旷远风光,语言精练,境界阔大,表现了将士御敌报国的壮志。 3.《登 高》

通过描绘诗人登高所见的秋江景色,抒发了作者长年漂泊、老病孤愁的感情,表达出诗人忧国伤时、壮志难酬的苦痛。

4.《石 头 城》

全诗句句写景,以沉寂的群山、悲凉的涛声、朦胧的月色,烘托和渲染石头城的没落荒芜,暗示六朝一去不返,寄寓了诗人对山川萧条、人生凄凉的伤感和对历史兴亡的思考。 5.《锦 瑟》

这首诗歌通过吟咏“锦瑟”这个物象的古今变化,暗示世事的沧桑,委婉地倾诉了作者年华流逝的伤痛、自身遭遇的悲哀之情,以及对美好往事的追怀,对理想境界的向往和渴望。锦瑟多弦,暗示作者思绪的纷繁、情感的复杂。诗歌寄托很深,意蕴也很丰富。[结构概览]1.《山居秋暝》《山居秋暝》 1.颈联如果改为“浣女归竹喧,渔舟下莲动”,好不好?为什么?

提示:改了不如原来的好:一是因为押韵的需要;二是原句符合生活的实际,因为浣女是隐在竹林中,渔舟被莲叶遮

蔽,听到竹林内的喧闹声才知道是浣女,看到莲动才看到渔舟,这样写让读者仿佛身临其境;三是可产生“未见其人,先闻其声”的艺术效果,增添情趣,表现出了山村的生活美。 2.颔联和颈联写得十分热闹,这和作者要创造的寂静、宁谧的环境是否和谐?为什么?

提示:和谐。浣女、渔舟的热闹,正是为了烘托出山村环境的寂静、清幽。如同“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”一样。人们从这些热闹的景物中,很自然地体味出一种和平恬静,体味出恬静中的勃勃生机。有动有静,动静结合,以动衬静。 3.诗歌第一句说“空山新雨后”,诗中明明有浣女、渔舟,诗人为什么说它是空山?

提示:因为山林树木繁茂,掩盖了人们活动的痕迹,正所谓“空山不见人,但闻人语响”(《鹿柴》)。又由于这里人迹罕至,“峡里谁知有人事,世中遥望空云山”(《桃源行》),一般人自然不知道山中有人了,所以更显得空了。“空山”二字点出此处有如世外桃源。 4.“随意春芳歇,王孙自可留”一句表达了诗人怎样的情感?

提示:王维化用了《楚辞·招隐士》:“王孙游兮不归,春草生兮萋萋”“王孙兮归来,山中兮不可久留”的典故,而取其相反的意义,进一步表明了诗人对秋天山野的深厚感情,从而表明了归隐的决心和安于隐居生活的心情,深化了主题,增强了艺术感染力。 《从军行(之四)》

5.如何理解“黄沙百战穿金甲”这句诗?

提示:“黄沙”二字既是实景,渲染出了边塞战场的典型环境,又道出了边庭之荒凉萧瑟;“百战”二字,形象地说明了将士戍边的时间之漫长、边塞战斗之频繁;而“穿金甲”三字,则渲染了战斗之艰苦、激烈,也说明将士为保家卫国曾付出了多么惨重的代价,乃至牺牲。 6.“青海长云暗雪山”在写法上有何特点?

提示:“青海长云暗雪山”一句,采用了以色彩传情的写法,这里,“青”“黑”“白”三色齐涌画面,构成了一幅层次分明的丹青国画。在这幅国画中,诗人不仅充分发挥了色彩的对比作用,而且更突出了光线明暗的作用。诗人准确把握戍边将士跃动的心律,又赋之以恰当的色彩和光线,使诗歌艺术画面的气象恢宏开阔,情调悲凉壮美,意境深邃高远,鲜明地体现出生活在盛唐时代人们所共有的精神特征。《登 高》 7.诗歌展现了一个怎样的诗人形象?

提示:诗歌为我们展现了一个具有忧国伤时伟大情操的诗人形象。 8.请分析诗中“无边”“不尽”两个词语的妙处。

提示:“无边”“不尽”,使“萧萧”“滚滚”更加形象化,不仅使人联想到落木窸窣的声音,长江汹涌的场景,更能让人在景色中品味出韶光易逝、美人迟暮的感伤。与下联“万里”“百年”呼应,诗人的羁旅之愁与孤独感就像落叶和江水一样,推排不尽,驱赶不绝。 9.结合诗歌内容,写出“万里悲秋常作客”中“悲”的三层含义。

提示:他乡作客,一可悲;经常作客,二可悲;万里作客,三可悲;又当萧瑟的秋天,四可悲;当此重九节,没有任何饮酒等乐事,只是去登台,五可悲;亲朋凋零,孤零零地独自去登台,六可悲;身体健旺也还罢了,却又是扶病去登,七可悲;而这病又是经常的多种多样的,八可悲;光阴可贵,人生不过百年,如今年过半百,只落得这般光景,九可悲。《石 头 城》 10.面对着眼前的衰景,诗人并没有说出其造成的原因,而是去描写从淮水东边升起的月亮,这有什么深刻含意?

提示:在这里,诗人将月亮看做是历史的见证人。因它照见过六朝腐朽的封建统治者在秦淮河游乐的情形,照见过当年的豪华生活,也目睹了这些朝代的迅速灭亡。而今夜呢,它又逐渐移到城上短墙上来,可这已经是一座空城了。诗人含无尽慨叹于其中。 11.有人说这首诗咏怀《石头城》,并没有其他深意,你觉得呢?

提示:不对。这首诗表面看句句写景,实际上句句抒情。诗人写了山、水、明月和城墙等荒凉景色,写景之中,深寓着诗人对六朝兴亡和人事变迁的慨叹,悲凉之气笼罩全诗。诗人在朝廷昏暗、权贵荒淫、宦官专权、藩镇割据、危机四伏的中唐时期,写下这首怀古之作,慨叹六朝之兴亡,显然是寓有引古鉴今的现实意义。《锦 瑟》 12.诗人由“五十弦”的“锦瑟”想到了什么?这其中运用了什么表现手法?

提示:诗人由“五十弦”的“锦瑟”想到了年已半百的自己,进而由“锦瑟”想到了自己的美好的青年时期。这其中运用了传统的比兴手法。 13.“此情可待成追忆,只是当时已惘然”两句,表达了诗人怎样的思想感情?

提示:①追忆过去,尽管自己以一颗浸满血泪的真诚之心,付出巨大的努力,去追求美好的人生理想,可“五十弦”如玉的岁月、如珠的年华,值得珍惜之时却等闲而过;②面对现实:恋人生离、爱妻死别、盛年已逝、抱负难展、功业未建……,幡然醒悟之日已风光不再。深深的思考和迷惑之中,大大增强了诗作的震撼力。 1.《山居秋暝》

(1)动静结合

诗人所描绘的景色中,静中有动,以动衬静,动静结合,构成动人的意境。“明月松间照”,是静景,是所见。而“清泉石上流”,是动景,是所闻。动静融为一体,构成一幅可爱、清幽的风景画。同时,诗人还用“竹喧”写山静,是所闻;用“莲动”衬托水幽,是所见。见闻交错,动静结合。 (2)诗中有画及富有音乐性

本诗是“诗中有画”的一个典型例子。首联点明了地点、天气、时间、季节,为画面定好了基本色调和轮廓。二、三联的景物描写,动静结合,视听相兼,有俯有仰,具备了画的各项要素,写出了山间居民的日常生活图景以及诗人陶醉其中的愉悦之情,诗情画意融为一体。

王维精通音律,他的诗也讲究音调和谐,有节奏感,富有音乐性。本诗二、三联,颔联采用二二一节奏的句式,后者却换了二一二节奏的句式,造成了音节上的节奏变化。 2.《从军行(之四)》

画面雄奇

青海与玉门关东西相距数千里,诗人却将之组合在一个画面之中,犹如中国画中的散点透视,突破了空间的界限,有一种磅礴的气势,旨在形容战区之广阔,从而气象恢弘、意蕴丰富地展现了边塞将士的生活和战斗环境。

3.《登 高》

(1)格律精严,不着痕迹

诗人把博大深沉的感情纳入严格的七律诗形式中,全诗四联都对仗,而且句中还有对,对仗非常工整精美。以这种严密的形式创造出如此高妙的艺术境界,无怪受到历代评论家的推崇。 (2)语言极为精练

宋人罗大经《鹤林玉露》称此诗颈联“万里悲秋常作客,百年多病独登台”14字之间,含有八层意思:“万里,地之远也;秋,时之惨凄也;作客,羁旅也;常作客,久旅也;百年,齿暮也;多病,衰疾也;台,高迥处也;独登台,无亲朋也。”其实,诗的尾联意蕴也极为丰富。由此可见,杜甫诗的语言是非常精练、准确的,简直到了“难易一字”的地步。 4.《石 头 城》

景中寓情,言外见意

诗中句句写景,以沉寂的群山、悲凉的涛声、朦胧的月色,烘托和渲染了石头城的没落荒芜,暗示六朝繁华已一去不复返,寄寓了诗人对山川萧条、人生凄凉的伤感和对历史兴亡的思考。白居易读此诗后,曾“掉头苦吟,叹赏良久”,赞曰:“我知后之诗人不复措辞矣。” 5.《锦 瑟》

巧用典故,寄寓情怀

中间两联连用了四个典故,以“庄生梦蝶”“望帝伤春”“鲛人泪珠”和“蓝田玉烟”四幅静谧迷离又颇带凄伤的景象,表现自己的遭遇和心情意绪,使人既有所感知体会,但又难以指实言明,使得诗意幽深朦胧,抒情更加委婉含蓄,给读者留下丰富的想象空间。 ?课内素材

杜甫的一生被生活放逐,又被苦难追赶,在流亡中奔波流离。他甚至还不曾抓住盛唐的最后一缕余光,就被离乱的秋风,吹往落木萧萧的江畔。十年客居,连同迟开的牡丹,一起被经年的雨水冲淡。当百姓的血泪最终融汇于战火,天地间只剩下踉跄的步履,辗转于破碎的山河,辗转于饥饿和病痛,辗转于旅途的满目疮痍的忧愁。异乡的屋顶洒满月光和露水,露从今夜白,白发连着秋草。而秋草,秋草瑟缩于一个人的消瘦。一个用身躯支撑着王朝的人,却被堂上坠落的瓦片击伤;一个一生热爱祖国的人,始终被祖国遗弃。

[应用角度] “境遇”“挫折”“命运”“痛苦”

“追求”等。 ?鲜活素材

“最后的尊严”让我们看到道德的光芒

一把把雨伞,撑起了生命最后的尊严。天下着雨,一个老人突然倒地,安详地走了。路人看到了,纷纷停下给老人撑伞。他们中有警察,有百货店的员工,都是素不相识的人。一拨一拨地轮换,直到一个多小时后,老人的家属赶到。这一幕发生在绍兴街头。 [热评] 助人为乐是一种美德。帮助他人,温暖自己。一把伞,不仅可以做一回好事,也可以当一回活雷锋,更可以撑起一个生命的尊严。如此简单的动作,如此简单的事情,为何有的人就是不愿意做?其实,不是很多人不愿意做,而是冲不破“做好事被讹”这座精神雷峰塔,在无数次思想的斗争中,都为这座雷峰塔的阴影所屈服。这座塔里的“阴影”固然厉害,但是,在社会道德精神的光芒前,不仅无所遁形,而且还会消失殆尽。既然,我们已经看到道德回归的曙光,还有何惧怕?放开手去做好人好事吧!唐诗里的中国

在我们每个人的心底,都藏着一个小小的唐朝,所以在今天,唐装才重回我们的衣柜,中国结又重系我们的裙衫,唐时的歌曲包上了摇滚的外壳,又一遍遍回响在我们的耳畔……爱中国,可以有一千一万种理由,选一个最浪漫的理由来爱她吧——唐诗生于唐朝,唐朝生于中国,中国拥有世界上独一无二的唐诗!爱唐诗,更爱中国。 站在世纪的长河上,你看那牧童的手指,始终不渝地遥指着一个永恒的诗歌盛世——那是歌舞升平的唐朝,是霓裳羽衣的唐朝。

唐朝的月明。不知谁在春江花月夜里,第一个望见了月亮,从此月的千里婵娟,夜夜照亮无寐人的寂寥。月是游子的故乡,床前的明月光永远是思乡的霜露;月是思妇的牵挂,在捣衣声声中,夜夜减清辉;月是孤独人的酒友,徘徊着与举杯者对影成三人。 唐朝的酒烈。引得诗人纷纷举杯销愁,千金换酒,但求一醉。三杯通大道,一斗合自然。人之一生,能向花间醉几回?临风把酒酹江,醉里挑灯看剑。醉卧中人间荣辱皆忘,世态炎凉尽空。今朝的酒正浓,且来烈酒一壶,放浪我豪情万丈。

唐朝的离别苦。灞桥的水涓涓地流,流不断历历柳的影子。木兰轻舟,已理棹催发,离愁做成昨夜的一场秋雨,添得江水流不尽。折尽柳条留不住的,是伊人的脚步;挽断罗衣留不住的,还有岁月的裙袂。一曲离歌,两行泪水,君向潇湘我向秦。都说西出阳关无故人,何地再逢君呵? 唐朝的诗人清高。一壶酒,一把剑,一轮残月。一路狂舞,一路豪饮。舞出一颗盛唐的剑胆,饮出一位诗坛的谪仙。醉卧长安,天子难寻,不事粉饰,不为虚名。喜笑悲歌气傲然,九万里风鹏正举。沧海一声笑,散发弄扁舟,踏遍故国河山,一生哪肯摧眉折腰!

唐朝的红颜多薄命。在刀刃上广舒长袖轻歌曼舞,云鬓花颜,泪光潋滟。都羡一骑红尘妃子笑,谁怜马嵬坡下一抔黄土掩风流。情不可依,色不可恃。一世百媚千娇,不知谁舍谁收。长生殿里,悠悠生死别,此恨绵绵。 万卷古今消永昼,一窗昏晓送流年。三百篇诗句在千年的落花里尘埃落定。沏一杯菊花茶,捧一卷《唐诗三百首》,听一听巴山夜雨的倾诉、子夜琵琶的宫商角羽,窗外有风透过湘帘,蓦然间忘了今夕何夕。

唐诗在心,唐装在身,祖国在心中。

[美文评点] 本文围绕一个中心,化用众多名篇意蕴和名句意境,化用诗词里的文学情景、文学典故,化用诗文里已经提炼引用过的历史轶事等组合成篇,表现出浑厚的积淀与运用的才智,令人感叹智慧的伟大与无穷。点击下列图片进入

同课章节目录

- 第一单元:感悟自然

- 1、黄山记(徐迟)

- 2、瓦尔登湖(节选)

- 3、巩乃斯的马(周涛)

- 第二单元:科学小品

- 4、说数(沈志远)

- 5、奇妙的超低温世界(叶永烈)

- 6、寂静的春天(雷切尔.卡森)

- 7、这个世界的音乐(刘易斯.托马斯)

- 8、足不出户知天下(比尔.盖茨)

- 表达交流活动:

- 第三单元:小说(1)

- 9.祝福(鲁迅)

- 10.项链(莫泊桑)

- 11.微型小说两篇

- 12.荷花淀

- 13.春之声(王蒙)

- 表达交流活动:一起来编故事

- 点击链接:

- 直面病态人生 拷问国民灵魂——《呐喊》与《彷徨》

- 第四单元 古典诗歌(2)

- 推荐阅读:诗海拾贝——《唐诗三百首》

- 点击链接:

- 表达交流活动:珠联璧合觅佳趣

- 14、唐诗五首

- 15、蜀道难(李白)

- 16、琵琶行(并序)(白居易)

- 17、宋词四首

- 18、诗词三首

- 19、元曲三首