5.2土壤的形成课件(56张)

文档属性

| 名称 | 5.2土壤的形成课件(56张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 32.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-03-14 19:38:40 | ||

图片预览

文档简介

(共56张PPT)

第五章地球上的植被与土壤

你吃过土吗?

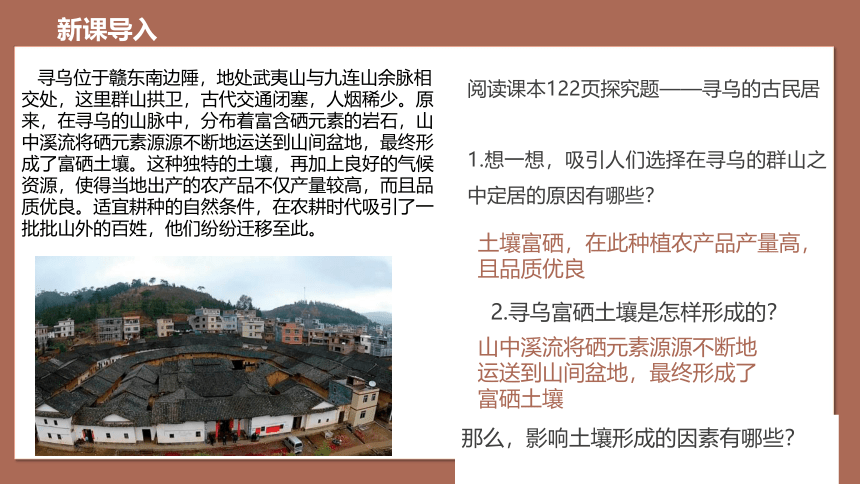

阅读课本122页探究题——寻乌的古民居

1.想一想,吸引人们选择在寻乌的群山之中定居的原因有哪些?

新课导入

土壤富硒,在此种植农产品产量高,且品质优良

寻乌位于赣东南边陲,地处武夷山与九连山余脉相交处,这里群山拱卫,古代交通闭塞,人烟稀少。原来,在寻乌的山脉中,分布着富含硒元素的岩石,山中溪流将硒元素源源不断地运送到山间盆地,最终形成了富硒土壤。这种独特的土壤,再加上良好的气候资源,使得当地出产的农产品不仅产量较高,而且品质优良。适宜耕种的自然条件,在农耕时代吸引了一批批山外的百姓,他们纷纷迁移至此。

2.寻乌富硒土壤是怎样形成的?

山中溪流将硒元素源源不断地运送到山间盆地,最终形成了富硒土壤

那么,影响土壤形成的因素有哪些?

概念

土壤是指陆地表面具有一定肥力,能够生长植物的疏松表层。

作用

组成

为植物光合作用提供并协调水分、养分、温度、空气等营养条 件,是人类生存的物质基础

由矿物质、有机质、水分和空气四种物质组成

土壤就是陆地表面的疏松表层吗?

成土因素

土壤是在地球表面各种自然因素综合作用下产生的,土壤形成 的自然因素主要包括成土母质、气候、生物、地形和时间等,人类 活动在土壤形成过程中也起着重要作用。

1

成土母质

在温度变化、水、大气及生物的影响下,地表或接近地表的岩 石原地发生的破坏作用,称为风化作用。

风化作用使岩石破碎,形成结构疏松的风化物。这些风化物逐步发育成土壤,故称风化物为成土母质。

成土母质

2

1

思考:成土母质与土壤的区别和联系?

VS

区别

成土母质是风化产物,没有肥力;土壤具有肥力

联系

成土母质是土壤的初始状态;成土母质在气候和生物作用下形成土壤

(1)是土壤发育的物质基础;

(2)成土母质决定了土壤矿物质的成分和养分状况;

(3)决定了土壤的物理和化学性质的不同。

1

成土母质

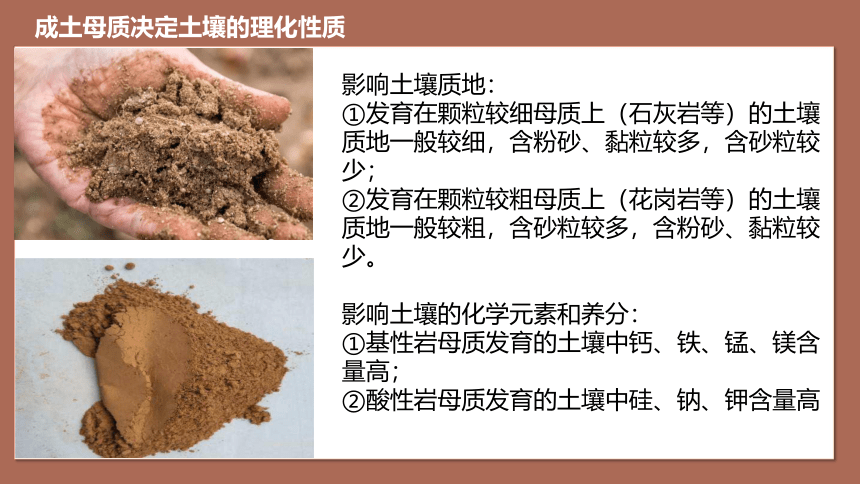

影响土壤质地:

①发育在颗粒较细母质上(石灰岩等)的土壤质地一般较细,含粉砂、黏粒较多,含砂粒较少;

②发育在颗粒较粗母质上(花岗岩等)的土壤质地一般较粗,含砂粒较多,含粉砂、黏粒较少。

影响土壤的化学元素和养分:

①基性岩母质发育的土壤中钙、铁、锰、镁含量高;

②酸性岩母质发育的土壤中硅、钠、钾含量高

成土母质决定土壤的理化性质

土壤矿物质颗粒按照粒径大小可分为石砾、砂粒、粉砾、黏粒等,不同粒级的矿物质在土壤中所占的相对比例称为土壤质地。

从土壤质地看,土壤一般分为:

砂土

壤土

黏土

土壤质地

砂土

砂土成分以沙粒占优势,大孔隙多,毛细管空隙少,通气、透水性强,保水、蓄水性能弱,而且有机质易分解,保肥性能弱,但易于耕作。

壤土

壤土中所含的砂砾、粉粒、黏粒的比例适中,兼有砂土和黏土的优点,不仅通气、透水性能良好,而且蓄水、保肥性能强,是农业生产理想的土壤质地。

黏土

黏土成分中黏粒占优势,通气,透水性差,蓄水、保水性能强,而且有机质分解缓慢,易积累,保肥性能好,但质地黏重,不易与耕作。

土壤是环境各要素综合作用的产物

1

2

气候

成土母质

2

气候直接影响土壤的水热状况和土壤中物理、化学过程的性质与强度。

温度:温度提高会导致土壤内的生物对土壤有机物分解速率增加

降水:水分充足有助于土壤内的微生物对有机物进行分解,水分对土壤也有淋溶作用

风:其他条件一定时,风力增强,可加速岩石的物理风化

气候

阅读P125:温度与土壤的关系

东北黑土(腐殖质含量多,土壤呈暗黑色)

海南砖红壤(发生强度富铁铝化呈暗红棕色,腐殖质含量少)

02 气候

成土因素

阅读P125:温度与土壤的关系

寒冷条件下,植物生长量大,土壤上部的植物残体多,冬季寒冷漫长,微生物分解作用弱,利于有机质积累。

温暖湿润的气候,微生物活动旺盛,全年都能分解有机质,使有机质含量趋于减少。

02 气候

土壤是环境各要素综合作用的产物

1

2

3

生物

成土母质

气候

3

生物循环示意图

生物是土壤有机质的来源,也是最基本、最活跃的因素。

影响:

1.促进岩石的化学、生物风化

2.是土壤中有机质的来源(包括动植物残体和腐殖质)

生物循环

枯枝落叶掉落地面

分解有机质

岩石风化

矿物质和营养物质渗入土壤

营养物质促进植物生长

生物

生物残体

提供有机质

微生物作用

腐殖质

03 生物

生物残体为土壤提供有机质

有机质在微生物作用下转化为腐殖质

植物把分散在成土母质、水和大气中的营养元素选择性地加以吸收,储存在生物体内,并随生物残体的分解释放到土壤表层。

这种生物循环不断进行,使营养物质在土壤表层富集。

绿色植物有选择地吸收母质、水体和大气中的养分,并通过光合作用制造有机质,然后以枯枝落叶和残体的形式,将有机养分再归还地表

成土因素-植物与土壤有机质的关系

成土因素-动物与土壤有机质的关系

动物除以排泄物、分泌物和残体的形式为土壤提供有机质外,有些动物如蚯蚓、白蚁等,还可通过对土体的搅动,改变土壤结构和孔隙度等。微生物则主要通过对有机残体的分解、转化以及腐殖质的合成,来促进成土过程。

仅从植物有机残体数量看:

木本植物:常绿阔叶林>温带落叶阔叶林>亚寒带针叶林

草本植物:草甸植物>草甸草原植物>草原植物>荒漠草原植物>荒漠植物

不同植被类型进入土壤的有机残体性质和数量是有差异的。木本植物以枯枝落叶形式堆积于土壤表层,草本植物以枯残根系进入土体上部。

03 生物

土壤是环境各要素综合作用的产物

1

2

3

气候

4

其他

成土母质

生物

成土因素-地形

(1)在山区,随着地势的升高,土壤的组成成分和理化性质均发生显著的垂直分化;

成土因素-地形

(2)在陡峭的山坡上,地表疏松物质的迁移速率较快,很难发育成深厚的土壤;

(3)在平坦的地方,地表疏松物质的侵蚀速率较慢,成土母质能在较稳定的气候、生物条件下逐渐发育成深厚的土壤。

成土因素-地形

高度

坡度

坡向

影响光照、热量和水分、物质的转换。

山地到低平洼地,成土母质颗粒由粗到细,依次分布砾质土、砂土、壤土和黏土。

陡峭的山坡土层较薄;低洼地土层较厚;阳坡土壤较阴坡干燥等。

04 其他因素

地形因素

成土因素-地形

土壤是环境各要素综合作用的产物

1

2

3

气候

4

地形

5

时间

成土母质

生物

5

土壤发育的时间越长,土壤层越厚,土层分化越明显。

在自然状态下,形成20厘米厚可耕作的土壤,一般需要100至1000年。

时间

土壤是环境各要素综合作用的产物

1

2

3

气候

4

地貌

5

时间

6

人类活动

成土母质

生物

6

除自然原因外,人类活动对土壤的影响极为深刻。自然土壤在人类长期的耕作和培育下,形成了有利于农业生产的耕作土壤。

人类活动

阅读P126:人类活动与土壤的关系

积极方面:

水稻土(水稻土是在长期栽培水稻,灌溉浸 淹条件下发育而成的肥沃、高产的耕作土壤。

消极方面:土壤退化,如肥力下降、水土流失、盐渍化、荒漠化、土壤污染等。

土壤的形成过程是多种因素综合作用的结果

土壤形成过程示意图

土壤剖面

土壤剖面构造

定义:

土壤剖面是指从地面垂直向下的土壤纵剖面,由一些形态特征各异的、大致呈水平展布的土层所构成。

土壤剖面

母岩层

母质层

淀积层

淋溶层

腐殖质层

有机层

有机层:土壤表层的植物残体堆积层,以分解和半分解的有机质为主

腐殖质层:腐殖质积累,颜色较深,呈灰黑色或黑色

淋溶层:由于淋溶作用使得物质迁移和损失的土层,有机质含量低,色泽较淡

淀积层:淋失的物质在此积累,质地黏重,紧实,呈棕色或红棕色

母质层和母岩层:疏松的风化碎屑物质,母岩层为坚硬的岩石

土壤形成发育的原始物质基础

思考:自然土壤和人为土壤

耕作层

犁底层

未经耕作熟化,不利于作物生长。

自然土壤经过人为耕作就变成耕作土壤

又称表土层或熟土层,土质疏松,有机质比例高,颜色较暗。一般15-30厘米厚。

又称亚表土层,土层紧实,颜色较浅,具有保肥保水作用。

自然土层

熟土,就是说被人开垦过的土,比如说,在一片草原中,如果有人想要用地,种植农作物,那么他就要进行土地的整理,整理后的土壤为熟土。

森林土壤是指森林植被下发育的土壤。森林土壤一般分布于湿润和半湿润地区,从亚寒带到热带均有广泛分布。在森林植被下,有机质主要以地表枯枝落叶的形式进入土壤,因而腐殖质明显地集中在土壤表层,向下突然减少。

棕壤发育在温带落叶阔叶林下,剖面具有鲜棕色的淀积层,土层较厚,质地黏重,表层有机质含量高,自然肥力较高。

森林植被下发育的土壤

红壤发育在亚热带常绿阔叶林下,剖面呈均匀的土红色,有机质分解快、流失多,腐殖质少,质地较黏重,肥力较低。

分布成因及剖面特点?

草原土壤是指草原植被下发育的土壤。草原土壤主要分布在温带和热带的大陆内部,我国的草原土壤主要分布在小兴安岭和长白山以西、长城以北、贺兰山以东的广大地区。由于气候较干旱,除黑土外,土壤下部均有明显的钙积层,有机质主要以根系的形式进入土壤,腐殖质含量自表层向下逐渐减少。

黑土是在草甸草原植被下发育,具有深厚而肥沃黑土层的土壤。黑土层较厚,有机质含量丰富,土壤肥力高。表层疏松,通气透水;底土黏重,保水保肥。土壤结构良好,易于耕作。

草原植被下发育的土壤

黑钙土是温带大陆性气候和草原植被下发育的暗黑色土壤。剖面上部具有深厚的腐殖质层,自然肥力较高,结构良好。

分布成因及剖面特点?

我国典型的土壤

我国典型的土壤

1. 有人认为,热带地区的土壤比温带和寒带地区的要深厚,土壤有机质含量也要丰富。这种说法有道理吗?说明你的判断理由。

提示:没有道理。土壤中物理、化学过程的性质与强度,既与温度有关,又与降水有关。高温多雨的热带雨林地带,化学与生物风化作用强,风化壳厚,因而土壤层厚度较大;但少雨干旱的热带地区,风化壳薄,发育的土壤层也较薄。另外在常年温暖湿润的气候条件下,微生物活动旺盛,全年都能分解有机质,这将降低土壤中的有机质含量。

2. 比较黄河三角洲冲积土、青藏高原寒漠土和江南丘陵红壤,说明哪一类土壤的发育程度较好。

提示:黄河三角洲冲积土好于江南丘陵红壤和青藏高原寒漠土。黄河三角洲冲积土是黄河携带来的大量泥沙在入海口处堆积,黄河三角洲地形平坦,土层深厚、肥沃,发育程度较好。江南丘陵地区地形坡度较大,流水作用强烈,地表物质迁移速度较快,很难发育成深厚的土壤。青藏高原形成时间短,地势高,气温低,形成发育程度较差的寒漠土。

1. 砖红壤发育在热带雨林或季雨林环境下;燥红土是在热带干热地区稀树草原环境下形成的;赤红壤又称为砖红壤性红壤,发育在南亚热带常绿阔叶林环境下,具有红壤与砖红壤的过渡性质;黄壤发育于亚热带常绿阔叶林环境下,与红壤属同一纬度带,但黄壤分布在多云雾、水分条件较好的地区。读图 5-23、图 5-24,完成相关任务。

(1)据图归纳海南岛土壤类型的空间分布特点。

提示:海南岛土壤中砖红壤面积最大,主要分布在北部和东部;赤红壤面积仅次于砖红壤,主要分布在低山丘陵区;黄壤主要分布在中部山地;燥红土主要分布在西南部沿海地区;水稻土主要分布在降水较多、河流流量较大的东部和北部平原地区。

1. 砖红壤发育在热带雨林或季雨林环境下;燥红土是在热带干热地区稀树草原环境下形成的;赤红壤又称为砖红壤性红壤,发育在南亚热带常绿阔叶林环境下,具有红壤与砖红壤的过渡性质;黄壤发育于亚热带常绿阔叶林环境下,与红壤属同一纬度带,但黄壤分布在多云雾、水分条件较好的地区。读图 5-23、图 5-24,完成相关任务。

(2)燥红土分布在海南岛西南部的主要原因是什么?

提示:海南岛的西南部属于中部山地的背风坡,夏季盛行下沉气流,致使该地区具有热量高、酷热期长、降水少、蒸发量大、旱季长的特点。在高温干燥的特殊气候条件下,植被为稀疏草原或稀疏灌丛草原。燥红壤有特殊的有机质积累过程,雨季中植物地上部分生长旺盛,旱季中有机质分解缓慢,有利于有机质的相对积累。

1. 砖红壤发育在热带雨林或季雨林环境下;燥红土是在热带干热地区稀树草原环境下形成的;赤红壤又称为砖红壤性红壤,发育在南亚热带常绿阔叶林环境下,具有红壤与砖红壤的过渡性质;黄壤发育于亚热带常绿阔叶林环境下,与红壤属同一纬度带,但黄壤分布在多云雾、水分条件较好的地区。读图 5-23、图 5-24,完成相关任务。

(3)议一议,海南岛地处热带,属热带季风气候,为什么发育有亚热带的土壤?

提示:海南岛中部山地海拔较高,气温较低。山地对夏季风有抬升作用,多云雾天气,降水较多,发育有亚热带常绿阔叶林土壤。

问题探究:

2. 阅读下列材料,完成相关任务。

泥岩地区的土壤遇水易形成泥浆,干燥时则迅速硬实结块,对植物根系造成极大伤害,在这种土壤中植物难以存活。在泰国泥岩地区,人们利用一种名叫培地茅的植物来改良土壤。具体做法是:第一阶段,在雨季来临之前,密集种植培地茅;第二阶段,待培地茅长成后,在种植果树之处挖除培地茅,再植入果树树苗。

(1)说出泰国的气候类型及其特征。

提示:泰国是热带季风气候。终年高温,旱雨季明显,降水集中在雨季,且降水量大。

问题探究:

2. 阅读下列材料,完成相关任务。

泥岩地区的土壤遇水易形成泥浆,干燥时则迅速硬实结块,对植物根系造成极大伤害,在这种土壤中植物难以存活。在泰国泥岩地区,人们利用一种名叫培地茅的植物来改良土壤。具体做法是:第一阶段,在雨季来临之前,密集种植培地茅;第二阶段,待培地茅长成后,在种植果树之处挖除培地茅,再植入果树树苗。

(2)在泰国泥岩地区,为什么要种植培地茅?

提示:泥岩土质较差,因颗粒微小,遇水易形成泥浆,干燥时则迅速硬实结块。泰国为热带季风气候,旱雨季明显,降水季节变化大。培地茅根系密集发达,能够有效增加土壤的有机质含量。培地茅在雨季时能增加雨水下渗,减小地面径流,防止土壤受到冲刷侵蚀;旱季时能增加土壤水分,起到了改良土壤的作用。

问题探究:

3. 土壤既是自然地理环境的一个要素,也是反映自然地理环境的一面镜子。不同的土壤,可以反映出不同的气候、地表物质、地形、水文条件、生物乃至人类活动。从多种因素对土壤形成的作用,可以看出各自然地理要素之间是相互联系和相互影响的,共同构成一个有机整体。读图 5-27,完成相关任务。

(1)据图描述土壤形成与自然地理环境各要素之间的相互关系。

土壤处在岩石圈、水圈、大气圈和生物圈相互紧密接触地带。土壤的形成和发育会受到其他圈层的影响。气候可以直接影响土壤的水热状况和土壤中物理、化学过程的性质与强度;也可以通过影响植被、水源等,间接影响土壤的形成。土壤圈与大气圈在近地表进行频繁的水分、热量等的迁移和交换,对地区气候产生直接影响。土壤圈是全球水循环的重要组成,大气降水通过土壤进入水圈。土壤是直接在岩石圈表层的风化产物上发育形成的,这些风化物是土壤矿物养分的最初来源。土壤覆盖于岩石上,能够减少外力对母质的破坏。土壤圈是陆地生物圈的载体,土壤支撑绿色植物,为其供应水分、养分;而植被是土壤中有机质的重要来源,与土壤肥力密切相关。

问题探究:

(2)希施金是俄国绘画题材较为单一的艺术家,其作品以反映森林为主。希施金以一种学者的态度来研究和描绘大自然,他的绘画原则是“临摹画不应当加上想象”。有人对希施金作品的评价是:土壤学家看到他的风景画,不但可以判断土壤本身的性质,而且能够判断土壤下面岩石的性质。这种评价有道理吗?试从地理学科的角度,谈一谈你的看法,以及你会如何欣赏希施金的作品。

提示:有道理。土壤的分布具有地带性的规律。希施金的风景画真实地反映了森林景观。而通过真实的森林景观,科学家们能够判断森林植物群落类型,进而推断当地的气候类型。同时,结合绘画中的地形、水文等条件,人们能够判断当地土壤的性质,最后根据土壤与岩石圈的关系,推断出土壤下方岩石的性质。

归纳总结

土壤的形成

影响因素

土壤剖面

有机层

腐殖质层

淋溶层

淀积层

母质层

母岩层

成土母质

气候

生物

地形和时间

人类活动等

课堂训练

1.联系有机界和无机界的中心环节是( )

大气 B.水 C.土壤 D.岩石

2.土壤矿物质的来源、组成和性质决定于( )

A.土壤中的微生物 B.高等生物 C. 成土母质 D.气候条件

C

C

下图为土壤组成物质示意图。读图,回答3~4题。

3.图中不能显示的土壤形成的因素是( )

A.成土母质 B.时间

C.生物 D.气候

4.土壤涉及的圈层有( )

A.1个 B.2个

C.3个 D.4个

课堂训练

有机质含量高低是土壤肥力的重要标志,一般土壤有机质含量为5%。图1为我国东部某地土壤剖面图,图2为该土壤有机质分布图。读图,回答5~6题。

5.关于该地表层土壤的描述,正确的是( )

A.地表枯枝落叶多,有机质含量较高

B.人工增施有机肥,有机质含量较高

C.受流水侵蚀作用,有机质含量较低

D.气候干旱植被稀少,有机质含量低

6.针对该土壤的特性,该地宜采用的

农业技术是( )

A.免耕直播 B.深耕改土

C.大棚温室 D.砾石压土

C

B

知理者 知天下

第五章地球上的植被与土壤

你吃过土吗?

阅读课本122页探究题——寻乌的古民居

1.想一想,吸引人们选择在寻乌的群山之中定居的原因有哪些?

新课导入

土壤富硒,在此种植农产品产量高,且品质优良

寻乌位于赣东南边陲,地处武夷山与九连山余脉相交处,这里群山拱卫,古代交通闭塞,人烟稀少。原来,在寻乌的山脉中,分布着富含硒元素的岩石,山中溪流将硒元素源源不断地运送到山间盆地,最终形成了富硒土壤。这种独特的土壤,再加上良好的气候资源,使得当地出产的农产品不仅产量较高,而且品质优良。适宜耕种的自然条件,在农耕时代吸引了一批批山外的百姓,他们纷纷迁移至此。

2.寻乌富硒土壤是怎样形成的?

山中溪流将硒元素源源不断地运送到山间盆地,最终形成了富硒土壤

那么,影响土壤形成的因素有哪些?

概念

土壤是指陆地表面具有一定肥力,能够生长植物的疏松表层。

作用

组成

为植物光合作用提供并协调水分、养分、温度、空气等营养条 件,是人类生存的物质基础

由矿物质、有机质、水分和空气四种物质组成

土壤就是陆地表面的疏松表层吗?

成土因素

土壤是在地球表面各种自然因素综合作用下产生的,土壤形成 的自然因素主要包括成土母质、气候、生物、地形和时间等,人类 活动在土壤形成过程中也起着重要作用。

1

成土母质

在温度变化、水、大气及生物的影响下,地表或接近地表的岩 石原地发生的破坏作用,称为风化作用。

风化作用使岩石破碎,形成结构疏松的风化物。这些风化物逐步发育成土壤,故称风化物为成土母质。

成土母质

2

1

思考:成土母质与土壤的区别和联系?

VS

区别

成土母质是风化产物,没有肥力;土壤具有肥力

联系

成土母质是土壤的初始状态;成土母质在气候和生物作用下形成土壤

(1)是土壤发育的物质基础;

(2)成土母质决定了土壤矿物质的成分和养分状况;

(3)决定了土壤的物理和化学性质的不同。

1

成土母质

影响土壤质地:

①发育在颗粒较细母质上(石灰岩等)的土壤质地一般较细,含粉砂、黏粒较多,含砂粒较少;

②发育在颗粒较粗母质上(花岗岩等)的土壤质地一般较粗,含砂粒较多,含粉砂、黏粒较少。

影响土壤的化学元素和养分:

①基性岩母质发育的土壤中钙、铁、锰、镁含量高;

②酸性岩母质发育的土壤中硅、钠、钾含量高

成土母质决定土壤的理化性质

土壤矿物质颗粒按照粒径大小可分为石砾、砂粒、粉砾、黏粒等,不同粒级的矿物质在土壤中所占的相对比例称为土壤质地。

从土壤质地看,土壤一般分为:

砂土

壤土

黏土

土壤质地

砂土

砂土成分以沙粒占优势,大孔隙多,毛细管空隙少,通气、透水性强,保水、蓄水性能弱,而且有机质易分解,保肥性能弱,但易于耕作。

壤土

壤土中所含的砂砾、粉粒、黏粒的比例适中,兼有砂土和黏土的优点,不仅通气、透水性能良好,而且蓄水、保肥性能强,是农业生产理想的土壤质地。

黏土

黏土成分中黏粒占优势,通气,透水性差,蓄水、保水性能强,而且有机质分解缓慢,易积累,保肥性能好,但质地黏重,不易与耕作。

土壤是环境各要素综合作用的产物

1

2

气候

成土母质

2

气候直接影响土壤的水热状况和土壤中物理、化学过程的性质与强度。

温度:温度提高会导致土壤内的生物对土壤有机物分解速率增加

降水:水分充足有助于土壤内的微生物对有机物进行分解,水分对土壤也有淋溶作用

风:其他条件一定时,风力增强,可加速岩石的物理风化

气候

阅读P125:温度与土壤的关系

东北黑土(腐殖质含量多,土壤呈暗黑色)

海南砖红壤(发生强度富铁铝化呈暗红棕色,腐殖质含量少)

02 气候

成土因素

阅读P125:温度与土壤的关系

寒冷条件下,植物生长量大,土壤上部的植物残体多,冬季寒冷漫长,微生物分解作用弱,利于有机质积累。

温暖湿润的气候,微生物活动旺盛,全年都能分解有机质,使有机质含量趋于减少。

02 气候

土壤是环境各要素综合作用的产物

1

2

3

生物

成土母质

气候

3

生物循环示意图

生物是土壤有机质的来源,也是最基本、最活跃的因素。

影响:

1.促进岩石的化学、生物风化

2.是土壤中有机质的来源(包括动植物残体和腐殖质)

生物循环

枯枝落叶掉落地面

分解有机质

岩石风化

矿物质和营养物质渗入土壤

营养物质促进植物生长

生物

生物残体

提供有机质

微生物作用

腐殖质

03 生物

生物残体为土壤提供有机质

有机质在微生物作用下转化为腐殖质

植物把分散在成土母质、水和大气中的营养元素选择性地加以吸收,储存在生物体内,并随生物残体的分解释放到土壤表层。

这种生物循环不断进行,使营养物质在土壤表层富集。

绿色植物有选择地吸收母质、水体和大气中的养分,并通过光合作用制造有机质,然后以枯枝落叶和残体的形式,将有机养分再归还地表

成土因素-植物与土壤有机质的关系

成土因素-动物与土壤有机质的关系

动物除以排泄物、分泌物和残体的形式为土壤提供有机质外,有些动物如蚯蚓、白蚁等,还可通过对土体的搅动,改变土壤结构和孔隙度等。微生物则主要通过对有机残体的分解、转化以及腐殖质的合成,来促进成土过程。

仅从植物有机残体数量看:

木本植物:常绿阔叶林>温带落叶阔叶林>亚寒带针叶林

草本植物:草甸植物>草甸草原植物>草原植物>荒漠草原植物>荒漠植物

不同植被类型进入土壤的有机残体性质和数量是有差异的。木本植物以枯枝落叶形式堆积于土壤表层,草本植物以枯残根系进入土体上部。

03 生物

土壤是环境各要素综合作用的产物

1

2

3

气候

4

其他

成土母质

生物

成土因素-地形

(1)在山区,随着地势的升高,土壤的组成成分和理化性质均发生显著的垂直分化;

成土因素-地形

(2)在陡峭的山坡上,地表疏松物质的迁移速率较快,很难发育成深厚的土壤;

(3)在平坦的地方,地表疏松物质的侵蚀速率较慢,成土母质能在较稳定的气候、生物条件下逐渐发育成深厚的土壤。

成土因素-地形

高度

坡度

坡向

影响光照、热量和水分、物质的转换。

山地到低平洼地,成土母质颗粒由粗到细,依次分布砾质土、砂土、壤土和黏土。

陡峭的山坡土层较薄;低洼地土层较厚;阳坡土壤较阴坡干燥等。

04 其他因素

地形因素

成土因素-地形

土壤是环境各要素综合作用的产物

1

2

3

气候

4

地形

5

时间

成土母质

生物

5

土壤发育的时间越长,土壤层越厚,土层分化越明显。

在自然状态下,形成20厘米厚可耕作的土壤,一般需要100至1000年。

时间

土壤是环境各要素综合作用的产物

1

2

3

气候

4

地貌

5

时间

6

人类活动

成土母质

生物

6

除自然原因外,人类活动对土壤的影响极为深刻。自然土壤在人类长期的耕作和培育下,形成了有利于农业生产的耕作土壤。

人类活动

阅读P126:人类活动与土壤的关系

积极方面:

水稻土(水稻土是在长期栽培水稻,灌溉浸 淹条件下发育而成的肥沃、高产的耕作土壤。

消极方面:土壤退化,如肥力下降、水土流失、盐渍化、荒漠化、土壤污染等。

土壤的形成过程是多种因素综合作用的结果

土壤形成过程示意图

土壤剖面

土壤剖面构造

定义:

土壤剖面是指从地面垂直向下的土壤纵剖面,由一些形态特征各异的、大致呈水平展布的土层所构成。

土壤剖面

母岩层

母质层

淀积层

淋溶层

腐殖质层

有机层

有机层:土壤表层的植物残体堆积层,以分解和半分解的有机质为主

腐殖质层:腐殖质积累,颜色较深,呈灰黑色或黑色

淋溶层:由于淋溶作用使得物质迁移和损失的土层,有机质含量低,色泽较淡

淀积层:淋失的物质在此积累,质地黏重,紧实,呈棕色或红棕色

母质层和母岩层:疏松的风化碎屑物质,母岩层为坚硬的岩石

土壤形成发育的原始物质基础

思考:自然土壤和人为土壤

耕作层

犁底层

未经耕作熟化,不利于作物生长。

自然土壤经过人为耕作就变成耕作土壤

又称表土层或熟土层,土质疏松,有机质比例高,颜色较暗。一般15-30厘米厚。

又称亚表土层,土层紧实,颜色较浅,具有保肥保水作用。

自然土层

熟土,就是说被人开垦过的土,比如说,在一片草原中,如果有人想要用地,种植农作物,那么他就要进行土地的整理,整理后的土壤为熟土。

森林土壤是指森林植被下发育的土壤。森林土壤一般分布于湿润和半湿润地区,从亚寒带到热带均有广泛分布。在森林植被下,有机质主要以地表枯枝落叶的形式进入土壤,因而腐殖质明显地集中在土壤表层,向下突然减少。

棕壤发育在温带落叶阔叶林下,剖面具有鲜棕色的淀积层,土层较厚,质地黏重,表层有机质含量高,自然肥力较高。

森林植被下发育的土壤

红壤发育在亚热带常绿阔叶林下,剖面呈均匀的土红色,有机质分解快、流失多,腐殖质少,质地较黏重,肥力较低。

分布成因及剖面特点?

草原土壤是指草原植被下发育的土壤。草原土壤主要分布在温带和热带的大陆内部,我国的草原土壤主要分布在小兴安岭和长白山以西、长城以北、贺兰山以东的广大地区。由于气候较干旱,除黑土外,土壤下部均有明显的钙积层,有机质主要以根系的形式进入土壤,腐殖质含量自表层向下逐渐减少。

黑土是在草甸草原植被下发育,具有深厚而肥沃黑土层的土壤。黑土层较厚,有机质含量丰富,土壤肥力高。表层疏松,通气透水;底土黏重,保水保肥。土壤结构良好,易于耕作。

草原植被下发育的土壤

黑钙土是温带大陆性气候和草原植被下发育的暗黑色土壤。剖面上部具有深厚的腐殖质层,自然肥力较高,结构良好。

分布成因及剖面特点?

我国典型的土壤

我国典型的土壤

1. 有人认为,热带地区的土壤比温带和寒带地区的要深厚,土壤有机质含量也要丰富。这种说法有道理吗?说明你的判断理由。

提示:没有道理。土壤中物理、化学过程的性质与强度,既与温度有关,又与降水有关。高温多雨的热带雨林地带,化学与生物风化作用强,风化壳厚,因而土壤层厚度较大;但少雨干旱的热带地区,风化壳薄,发育的土壤层也较薄。另外在常年温暖湿润的气候条件下,微生物活动旺盛,全年都能分解有机质,这将降低土壤中的有机质含量。

2. 比较黄河三角洲冲积土、青藏高原寒漠土和江南丘陵红壤,说明哪一类土壤的发育程度较好。

提示:黄河三角洲冲积土好于江南丘陵红壤和青藏高原寒漠土。黄河三角洲冲积土是黄河携带来的大量泥沙在入海口处堆积,黄河三角洲地形平坦,土层深厚、肥沃,发育程度较好。江南丘陵地区地形坡度较大,流水作用强烈,地表物质迁移速度较快,很难发育成深厚的土壤。青藏高原形成时间短,地势高,气温低,形成发育程度较差的寒漠土。

1. 砖红壤发育在热带雨林或季雨林环境下;燥红土是在热带干热地区稀树草原环境下形成的;赤红壤又称为砖红壤性红壤,发育在南亚热带常绿阔叶林环境下,具有红壤与砖红壤的过渡性质;黄壤发育于亚热带常绿阔叶林环境下,与红壤属同一纬度带,但黄壤分布在多云雾、水分条件较好的地区。读图 5-23、图 5-24,完成相关任务。

(1)据图归纳海南岛土壤类型的空间分布特点。

提示:海南岛土壤中砖红壤面积最大,主要分布在北部和东部;赤红壤面积仅次于砖红壤,主要分布在低山丘陵区;黄壤主要分布在中部山地;燥红土主要分布在西南部沿海地区;水稻土主要分布在降水较多、河流流量较大的东部和北部平原地区。

1. 砖红壤发育在热带雨林或季雨林环境下;燥红土是在热带干热地区稀树草原环境下形成的;赤红壤又称为砖红壤性红壤,发育在南亚热带常绿阔叶林环境下,具有红壤与砖红壤的过渡性质;黄壤发育于亚热带常绿阔叶林环境下,与红壤属同一纬度带,但黄壤分布在多云雾、水分条件较好的地区。读图 5-23、图 5-24,完成相关任务。

(2)燥红土分布在海南岛西南部的主要原因是什么?

提示:海南岛的西南部属于中部山地的背风坡,夏季盛行下沉气流,致使该地区具有热量高、酷热期长、降水少、蒸发量大、旱季长的特点。在高温干燥的特殊气候条件下,植被为稀疏草原或稀疏灌丛草原。燥红壤有特殊的有机质积累过程,雨季中植物地上部分生长旺盛,旱季中有机质分解缓慢,有利于有机质的相对积累。

1. 砖红壤发育在热带雨林或季雨林环境下;燥红土是在热带干热地区稀树草原环境下形成的;赤红壤又称为砖红壤性红壤,发育在南亚热带常绿阔叶林环境下,具有红壤与砖红壤的过渡性质;黄壤发育于亚热带常绿阔叶林环境下,与红壤属同一纬度带,但黄壤分布在多云雾、水分条件较好的地区。读图 5-23、图 5-24,完成相关任务。

(3)议一议,海南岛地处热带,属热带季风气候,为什么发育有亚热带的土壤?

提示:海南岛中部山地海拔较高,气温较低。山地对夏季风有抬升作用,多云雾天气,降水较多,发育有亚热带常绿阔叶林土壤。

问题探究:

2. 阅读下列材料,完成相关任务。

泥岩地区的土壤遇水易形成泥浆,干燥时则迅速硬实结块,对植物根系造成极大伤害,在这种土壤中植物难以存活。在泰国泥岩地区,人们利用一种名叫培地茅的植物来改良土壤。具体做法是:第一阶段,在雨季来临之前,密集种植培地茅;第二阶段,待培地茅长成后,在种植果树之处挖除培地茅,再植入果树树苗。

(1)说出泰国的气候类型及其特征。

提示:泰国是热带季风气候。终年高温,旱雨季明显,降水集中在雨季,且降水量大。

问题探究:

2. 阅读下列材料,完成相关任务。

泥岩地区的土壤遇水易形成泥浆,干燥时则迅速硬实结块,对植物根系造成极大伤害,在这种土壤中植物难以存活。在泰国泥岩地区,人们利用一种名叫培地茅的植物来改良土壤。具体做法是:第一阶段,在雨季来临之前,密集种植培地茅;第二阶段,待培地茅长成后,在种植果树之处挖除培地茅,再植入果树树苗。

(2)在泰国泥岩地区,为什么要种植培地茅?

提示:泥岩土质较差,因颗粒微小,遇水易形成泥浆,干燥时则迅速硬实结块。泰国为热带季风气候,旱雨季明显,降水季节变化大。培地茅根系密集发达,能够有效增加土壤的有机质含量。培地茅在雨季时能增加雨水下渗,减小地面径流,防止土壤受到冲刷侵蚀;旱季时能增加土壤水分,起到了改良土壤的作用。

问题探究:

3. 土壤既是自然地理环境的一个要素,也是反映自然地理环境的一面镜子。不同的土壤,可以反映出不同的气候、地表物质、地形、水文条件、生物乃至人类活动。从多种因素对土壤形成的作用,可以看出各自然地理要素之间是相互联系和相互影响的,共同构成一个有机整体。读图 5-27,完成相关任务。

(1)据图描述土壤形成与自然地理环境各要素之间的相互关系。

土壤处在岩石圈、水圈、大气圈和生物圈相互紧密接触地带。土壤的形成和发育会受到其他圈层的影响。气候可以直接影响土壤的水热状况和土壤中物理、化学过程的性质与强度;也可以通过影响植被、水源等,间接影响土壤的形成。土壤圈与大气圈在近地表进行频繁的水分、热量等的迁移和交换,对地区气候产生直接影响。土壤圈是全球水循环的重要组成,大气降水通过土壤进入水圈。土壤是直接在岩石圈表层的风化产物上发育形成的,这些风化物是土壤矿物养分的最初来源。土壤覆盖于岩石上,能够减少外力对母质的破坏。土壤圈是陆地生物圈的载体,土壤支撑绿色植物,为其供应水分、养分;而植被是土壤中有机质的重要来源,与土壤肥力密切相关。

问题探究:

(2)希施金是俄国绘画题材较为单一的艺术家,其作品以反映森林为主。希施金以一种学者的态度来研究和描绘大自然,他的绘画原则是“临摹画不应当加上想象”。有人对希施金作品的评价是:土壤学家看到他的风景画,不但可以判断土壤本身的性质,而且能够判断土壤下面岩石的性质。这种评价有道理吗?试从地理学科的角度,谈一谈你的看法,以及你会如何欣赏希施金的作品。

提示:有道理。土壤的分布具有地带性的规律。希施金的风景画真实地反映了森林景观。而通过真实的森林景观,科学家们能够判断森林植物群落类型,进而推断当地的气候类型。同时,结合绘画中的地形、水文等条件,人们能够判断当地土壤的性质,最后根据土壤与岩石圈的关系,推断出土壤下方岩石的性质。

归纳总结

土壤的形成

影响因素

土壤剖面

有机层

腐殖质层

淋溶层

淀积层

母质层

母岩层

成土母质

气候

生物

地形和时间

人类活动等

课堂训练

1.联系有机界和无机界的中心环节是( )

大气 B.水 C.土壤 D.岩石

2.土壤矿物质的来源、组成和性质决定于( )

A.土壤中的微生物 B.高等生物 C. 成土母质 D.气候条件

C

C

下图为土壤组成物质示意图。读图,回答3~4题。

3.图中不能显示的土壤形成的因素是( )

A.成土母质 B.时间

C.生物 D.气候

4.土壤涉及的圈层有( )

A.1个 B.2个

C.3个 D.4个

课堂训练

有机质含量高低是土壤肥力的重要标志,一般土壤有机质含量为5%。图1为我国东部某地土壤剖面图,图2为该土壤有机质分布图。读图,回答5~6题。

5.关于该地表层土壤的描述,正确的是( )

A.地表枯枝落叶多,有机质含量较高

B.人工增施有机肥,有机质含量较高

C.受流水侵蚀作用,有机质含量较低

D.气候干旱植被稀少,有机质含量低

6.针对该土壤的特性,该地宜采用的

农业技术是( )

A.免耕直播 B.深耕改土

C.大棚温室 D.砾石压土

C

B

知理者 知天下