2021-2022学年高中语文统编版必修下册1.2《齐桓晋文之事》课件(20张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年高中语文统编版必修下册1.2《齐桓晋文之事》课件(20张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 22.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-14 20:46:18 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

齐桓晋文之事

《孟子》

知人论世

壹

孟子

亚圣

主张仁政、王道、民贵君轻等思想

民为贵,社稷次之,君为轻。

天时不如地利,地利不如人和。

穷则独善其身,达则兼善天下。

孟子思想

性本善(凡人都可以为尧舜)

民为贵,社稷次之,君为轻(民本)

穷则独善其身,达则兼济天下(封建时代士大夫出世进退的准则)

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈(气节)

劳心者治人,劳力者治于人。治于人者食于人,治人者食人,天下之通义也。(社会原则)在哲学上提出“民贵君轻”为中心的“仁政”主张。

文风

行文坦露,绝不吞吞吐吐;

文字通俗流畅,喜欢使用层层迭迭的排比句式,富有气势。

文言知识

一一落实

贰

小组合作,自主疏通文意

1、听读课文。(明字音、节奏)

2、自读课文。(疏通文意,在课文上标识:特殊句式、词类活用、通假字、古今异义等)

3、小组合作,归纳总结。

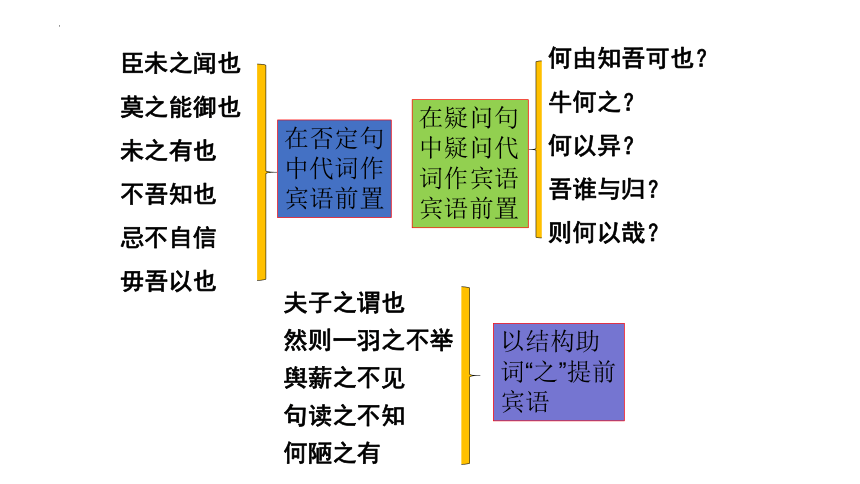

臣未之闻也

莫之能御也

未之有也

不吾知也

忌不自信

毋吾以也

在否定句中代词作宾语前置

何由知吾可也?

牛何之?

何以异?

吾谁与归?

则何以哉?

在疑问句中疑问代词作宾语

宾语前置

夫子之谓也

然则一羽之不举

舆薪之不见

句读之不知

何陋之有

以结构助词“之”提前宾语

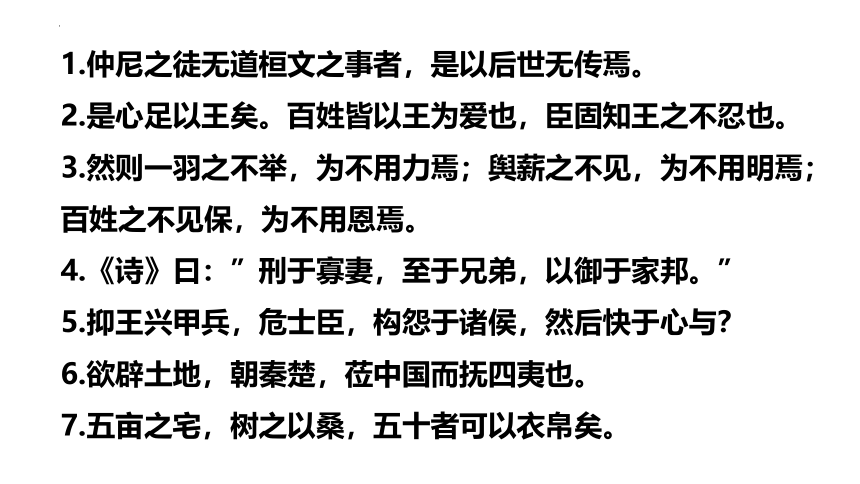

1.仲尼之徒无道桓文之事者,是以后世无传焉。

2.是心足以王矣。百姓皆以王为爱也,臣固知王之不忍也。

3.然则一羽之不举,为不用力焉;舆薪之不见,为不用明焉;百姓之不见保,为不用恩焉。

4.《诗》曰:”刑于寡妻,至于兄弟,以御于家邦。”

5.抑王兴甲兵,危士臣,构怨于诸侯,然后快于心与?

6.欲辟土地,朝秦楚,莅中国而抚四夷也。

7.五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。

学习孟子的论辩技巧

叁

文题解读

“齐桓晋文之事”的“事”是什么意思?

用武力称霸诸侯的事业

齐桓公( ~公元前643年),姜姓,吕氏 ,名小白。 春秋五霸之首。任内励精图治,起用管仲为相,推行改革,实行军政合一、兵民合一的制度,促使齐国逐渐强盛。打出“尊王攘夷”的旗号,九合诸侯,平定宋国内乱,北击山戎,南伐楚国,灭掉谭、遂、鄣等小国,成为第一个中原霸主,受到周天子赏赐。

晋文公(公元前697年—公元前628年),姬姓晋氏,名重耳, 晋文公文治武功卓著,是春秋五霸中第二位霸主 ,与齐桓公并称“齐桓晋文”。晋文公在位期间任用狐偃、赵衰、贾佗等人,实行通商宽农,作三军六卿,使晋国国力大增。对外联合秦国和齐国伐曹攻卫、救宋服郑,平定周室子带之乱,受到周天子赏赐。成为春秋五霸中第二位霸主,开创了晋国长达百年的霸业。

背景知识

争地以战,杀人盈野;

争城以战,杀人盈城。

庖有肥肉,厩有肥马,

民有饥色,野有饿殍。

“王道”和“霸道”

“王道”是儒家提出的以仁义治天下的政治主张;

“霸道”指君主凭借武力、刑法、权势等进行统治。

孟子所处的时代是沿着霸道的方向前进的,凡是行法家主张,讲求耕战,富国强兵,便取得胜利。

两个精神世界的人,如何统一思想?

1、课文记录了孟子和齐宣王的一次谈话,在谈话中孟子提出了怎样的政治主张?

放弃霸道,实行王道。保民而王(仁政)

2、一个君王要施行仁政,你认为他需要哪些因素?

①仁心,爱民(有仁心)

②敢做,敢为(有决心)

③有做,有为(有行动)

3、思考:孟子围绕这些因素都说了哪些事情?

第一部分(1—14段):提出“保民而王”的主张,用“以羊易牛”的事例,指出王有不忍之心。

第二部分(15—20段):论述宣王之“不仁”,用“挟泰山折枝”之类的例子,指出王是不为而非不能。

第三部分(21—33段):揭示出宣王之大欲犹如缘木求鱼,论证起其危害,指出应当反本而行大道。

第四部分(34—35段):归结到“保民而王”的主张,举出实现这一主张的根本措施。

4、你们觉得孟子的论辩,哪些地方最能打动齐宣王?(找出原文依据,分析理由)

(一)搭台阶,转移话题

(二)赞不忍,获取信任

(三)立信心,推恩可为

(四)警危害,霸道有灾

(五)绘蓝图,王道可期

(六)明措施,制民之产

(一)搭合阶,转换话题

“仲尼之徒无道桓文之事者,是以后世无传焉,臣未之闻也。”

用善意的谎言婉言回避宣王的问题,并顺其语势,弃异求同,既保全了宣王的面子,又将话题转到比霸道更高层次“王道”。

探究孟子迁回曲折的论辦技巧

(二)赞不忍,获取信任

“以羊易牛”

孟子从日常生活人手,投其所好。

化解了敌意,缩短了双方的心理距离,为说服齐宣王奠定了坚实的基础。

(三)立信心,推恩可为

什么是“能”?什么是“不能”?比喻论证,类比论证,对比论证

用浅显易懂的语言,解除了宣王心中的疑惑,打消了他畏难的情绪,激起了他干一番事业的雄心,使宣王不再担心自己的能力不足,条件不够。

探究孟子迁回曲折的论辦技巧

(四)警危害,霸道有灾

“缘木求鱼”比喻说理,形象地揭示了霸道的不可行。

“邹与楚战”类比论证,说明了小不可敌大、寡不可敌众、弱不可敌强的道理。

(五)绘蓝图,王道可期

“仕者……”“耕者……”“商贾……”“行旅……”

孟子又描绘了一幅发政施仁后的美好社会图景:国家有凝聚力,有吸引力,仕者、耕者欲至,商者、行者欲来,天下“疾其君者”欲归附。

探究孟子迁回曲折的论辦技巧

(六)明措施,制民之产

阐述了发政施仁保民而王的主要措施:

第一点是“制民之产”,使百姓有衣有食;

第二点是“谨庠序之教”,使百姓懂得礼义。

明君良民,政治清明,社会安定,生活富足,教育发展,民风淳厚,既恬静又和谐,带有浪漫主义的光舜大同气息。多么诱人的前景啊,怎能不让人心驰神往,为之努力奋斗?

探究

读完文章,你认为齐宣王会采纳孟子的王道建议吗?为什么?

不会。

治国之道 目的 方式 结果 本质

霸道

王道

称霸天下

称霸天下

兴甲兵

行仁政

民无恒产

仰不足以事父母,俯不足以畜妻子,乐岁终身苦,凶年不免于死亡

民有恒产

七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒

以天下百姓之财富、生命奉养一人,满足一人之欲望。

百姓为君王奉献

君王为了天下百姓的幸福而克制自己个人的私欲。

君主为百姓牺牲

孟子的“王道”对君王的道德水准提出了极高的要求,某种程度上来说,损害了君主的个人利益。

齐桓晋文之事

《孟子》

知人论世

壹

孟子

亚圣

主张仁政、王道、民贵君轻等思想

民为贵,社稷次之,君为轻。

天时不如地利,地利不如人和。

穷则独善其身,达则兼善天下。

孟子思想

性本善(凡人都可以为尧舜)

民为贵,社稷次之,君为轻(民本)

穷则独善其身,达则兼济天下(封建时代士大夫出世进退的准则)

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈(气节)

劳心者治人,劳力者治于人。治于人者食于人,治人者食人,天下之通义也。(社会原则)在哲学上提出“民贵君轻”为中心的“仁政”主张。

文风

行文坦露,绝不吞吞吐吐;

文字通俗流畅,喜欢使用层层迭迭的排比句式,富有气势。

文言知识

一一落实

贰

小组合作,自主疏通文意

1、听读课文。(明字音、节奏)

2、自读课文。(疏通文意,在课文上标识:特殊句式、词类活用、通假字、古今异义等)

3、小组合作,归纳总结。

臣未之闻也

莫之能御也

未之有也

不吾知也

忌不自信

毋吾以也

在否定句中代词作宾语前置

何由知吾可也?

牛何之?

何以异?

吾谁与归?

则何以哉?

在疑问句中疑问代词作宾语

宾语前置

夫子之谓也

然则一羽之不举

舆薪之不见

句读之不知

何陋之有

以结构助词“之”提前宾语

1.仲尼之徒无道桓文之事者,是以后世无传焉。

2.是心足以王矣。百姓皆以王为爱也,臣固知王之不忍也。

3.然则一羽之不举,为不用力焉;舆薪之不见,为不用明焉;百姓之不见保,为不用恩焉。

4.《诗》曰:”刑于寡妻,至于兄弟,以御于家邦。”

5.抑王兴甲兵,危士臣,构怨于诸侯,然后快于心与?

6.欲辟土地,朝秦楚,莅中国而抚四夷也。

7.五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。

学习孟子的论辩技巧

叁

文题解读

“齐桓晋文之事”的“事”是什么意思?

用武力称霸诸侯的事业

齐桓公( ~公元前643年),姜姓,吕氏 ,名小白。 春秋五霸之首。任内励精图治,起用管仲为相,推行改革,实行军政合一、兵民合一的制度,促使齐国逐渐强盛。打出“尊王攘夷”的旗号,九合诸侯,平定宋国内乱,北击山戎,南伐楚国,灭掉谭、遂、鄣等小国,成为第一个中原霸主,受到周天子赏赐。

晋文公(公元前697年—公元前628年),姬姓晋氏,名重耳, 晋文公文治武功卓著,是春秋五霸中第二位霸主 ,与齐桓公并称“齐桓晋文”。晋文公在位期间任用狐偃、赵衰、贾佗等人,实行通商宽农,作三军六卿,使晋国国力大增。对外联合秦国和齐国伐曹攻卫、救宋服郑,平定周室子带之乱,受到周天子赏赐。成为春秋五霸中第二位霸主,开创了晋国长达百年的霸业。

背景知识

争地以战,杀人盈野;

争城以战,杀人盈城。

庖有肥肉,厩有肥马,

民有饥色,野有饿殍。

“王道”和“霸道”

“王道”是儒家提出的以仁义治天下的政治主张;

“霸道”指君主凭借武力、刑法、权势等进行统治。

孟子所处的时代是沿着霸道的方向前进的,凡是行法家主张,讲求耕战,富国强兵,便取得胜利。

两个精神世界的人,如何统一思想?

1、课文记录了孟子和齐宣王的一次谈话,在谈话中孟子提出了怎样的政治主张?

放弃霸道,实行王道。保民而王(仁政)

2、一个君王要施行仁政,你认为他需要哪些因素?

①仁心,爱民(有仁心)

②敢做,敢为(有决心)

③有做,有为(有行动)

3、思考:孟子围绕这些因素都说了哪些事情?

第一部分(1—14段):提出“保民而王”的主张,用“以羊易牛”的事例,指出王有不忍之心。

第二部分(15—20段):论述宣王之“不仁”,用“挟泰山折枝”之类的例子,指出王是不为而非不能。

第三部分(21—33段):揭示出宣王之大欲犹如缘木求鱼,论证起其危害,指出应当反本而行大道。

第四部分(34—35段):归结到“保民而王”的主张,举出实现这一主张的根本措施。

4、你们觉得孟子的论辩,哪些地方最能打动齐宣王?(找出原文依据,分析理由)

(一)搭台阶,转移话题

(二)赞不忍,获取信任

(三)立信心,推恩可为

(四)警危害,霸道有灾

(五)绘蓝图,王道可期

(六)明措施,制民之产

(一)搭合阶,转换话题

“仲尼之徒无道桓文之事者,是以后世无传焉,臣未之闻也。”

用善意的谎言婉言回避宣王的问题,并顺其语势,弃异求同,既保全了宣王的面子,又将话题转到比霸道更高层次“王道”。

探究孟子迁回曲折的论辦技巧

(二)赞不忍,获取信任

“以羊易牛”

孟子从日常生活人手,投其所好。

化解了敌意,缩短了双方的心理距离,为说服齐宣王奠定了坚实的基础。

(三)立信心,推恩可为

什么是“能”?什么是“不能”?比喻论证,类比论证,对比论证

用浅显易懂的语言,解除了宣王心中的疑惑,打消了他畏难的情绪,激起了他干一番事业的雄心,使宣王不再担心自己的能力不足,条件不够。

探究孟子迁回曲折的论辦技巧

(四)警危害,霸道有灾

“缘木求鱼”比喻说理,形象地揭示了霸道的不可行。

“邹与楚战”类比论证,说明了小不可敌大、寡不可敌众、弱不可敌强的道理。

(五)绘蓝图,王道可期

“仕者……”“耕者……”“商贾……”“行旅……”

孟子又描绘了一幅发政施仁后的美好社会图景:国家有凝聚力,有吸引力,仕者、耕者欲至,商者、行者欲来,天下“疾其君者”欲归附。

探究孟子迁回曲折的论辦技巧

(六)明措施,制民之产

阐述了发政施仁保民而王的主要措施:

第一点是“制民之产”,使百姓有衣有食;

第二点是“谨庠序之教”,使百姓懂得礼义。

明君良民,政治清明,社会安定,生活富足,教育发展,民风淳厚,既恬静又和谐,带有浪漫主义的光舜大同气息。多么诱人的前景啊,怎能不让人心驰神往,为之努力奋斗?

探究

读完文章,你认为齐宣王会采纳孟子的王道建议吗?为什么?

不会。

治国之道 目的 方式 结果 本质

霸道

王道

称霸天下

称霸天下

兴甲兵

行仁政

民无恒产

仰不足以事父母,俯不足以畜妻子,乐岁终身苦,凶年不免于死亡

民有恒产

七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒

以天下百姓之财富、生命奉养一人,满足一人之欲望。

百姓为君王奉献

君王为了天下百姓的幸福而克制自己个人的私欲。

君主为百姓牺牲

孟子的“王道”对君王的道德水准提出了极高的要求,某种程度上来说,损害了君主的个人利益。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])