第12课民族大团结 精品课件

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

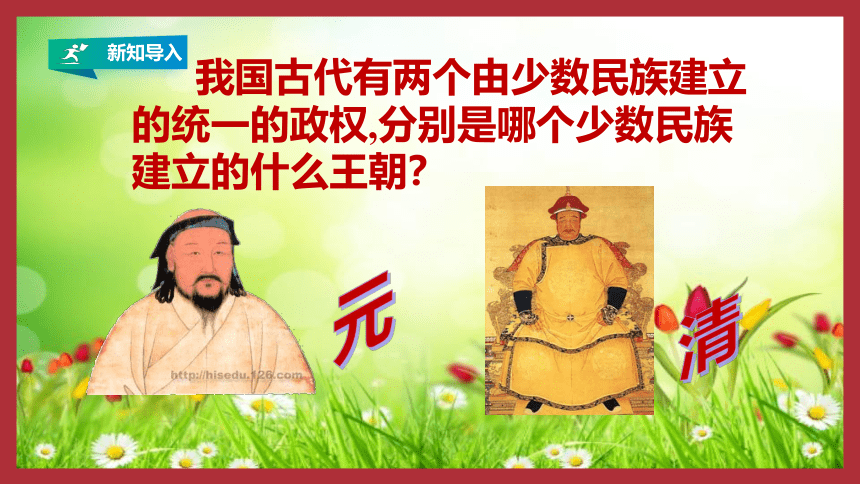

我国古代有两个由少数民族建立

的统一的政权,分别是哪个少数民族

建立的什么王朝?

元

清

新知导入

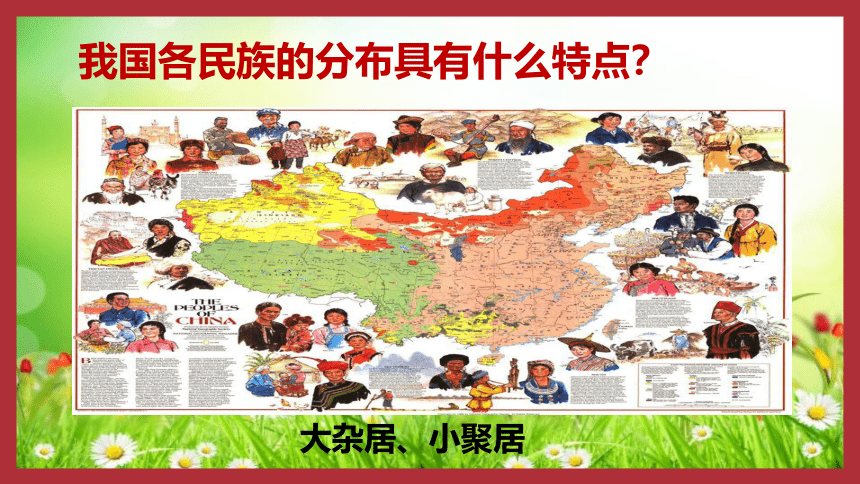

我国各民族的分布具有什么特点?

大杂居、小聚居

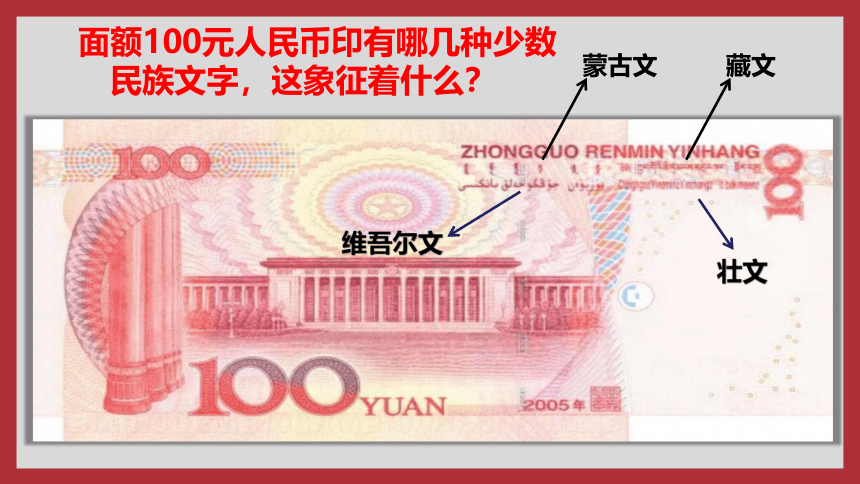

藏文

蒙古文

维吾尔文

壮文

面额100元人民币印有哪几种少数民族文字,这象征着什么?

第12课 民族大团结

学习目标

1、理解民族区域自治的含义及其实施的必要性

2、掌握我国民族区域自治的实行极其历史意义

3、理解我国各民族共同繁荣发展的措施、作用。

新知讲解

一、民族区域自治制度

2、确立原因

根据我国民族问题的历史特点和现实情况,中国共产党将民族区域自治制度确立为我国民族问题的基本政策。

1、含义

在国家统一领导下,在少数民族聚居的地方实行区域自治,按照民族聚居的人口多少和区域大小,设立不同级别的民族自治区域和自治机关。在自治区内,由当地民族当家作主,管理本民族地方性的内部事务,行驶自治权。

一、民族区域自治制度

1.依据:

(1)根据我国民族问题的历史特点。

张骞出使西域

文成公主入吐蕃

北魏孝文帝改革

昭君出塞

穿越时空:民族交往的历史

元朝时各民族长期杂居,互相通婚,逐渐融合,形成回族。元朝设置宣政院管理西藏;清朝通过册封制度、驻藏大臣和金瓶掣签制度对西藏管辖的三大有力举措管理西藏。

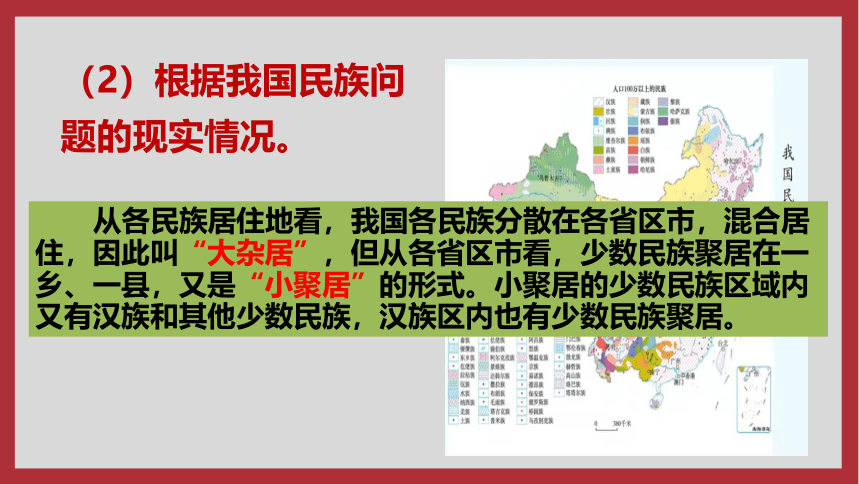

(2)根据我国民族问题的现实情况。

从各民族居住地看,我国各民族分散在各省区市,混合居住,因此叫“大杂居”,但从各省区市看,少数民族聚居在一乡、一县,又是“小聚居”的形式。小聚居的少数民族区域内又有汉族和其他少数民族,汉族区内也有少数民族聚居。

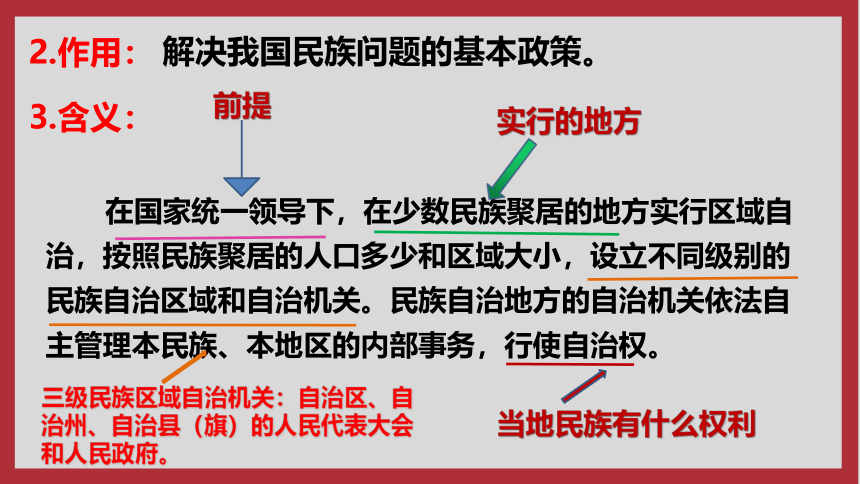

2.作用:

解决我国民族问题的基本政策。

3.含义:

在国家统一领导下,在少数民族聚居的地方实行区域自治,按照民族聚居的人口多少和区域大小,设立不同级别的民族自治区域和自治机关。民族自治地方的自治机关依法自主管理本民族、本地区的内部事务,行使自治权。

前提

实行的地方

当地民族有什么权利

三级民族区域自治机关:自治区、自治州、自治县(旗)的人民代表大会和人民政府。

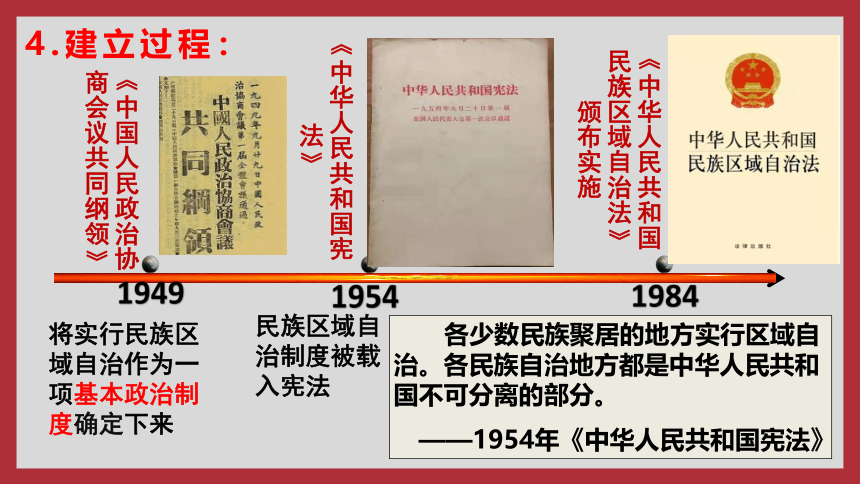

《中国人民政治协商会议共同纲领》

将实行民族区域自治作为一项基本政治制度确定下来

《中华人民共和国宪法》

《中华人民共和国民族区域自治法》颁布实施

民族区域自治制度被载入宪法

4.建立过程:

各少数民族聚居的地方实行区域自治。各民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分。

——1954年《中华人民共和国宪法》

1949

1954

1984

我国的政治制度集合

(1)基本的政治制度

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

民族区域自治制度

(2)根本政治制度

人民代表大会制度

包含全国人民代表大会和地方各级人民代表大会)

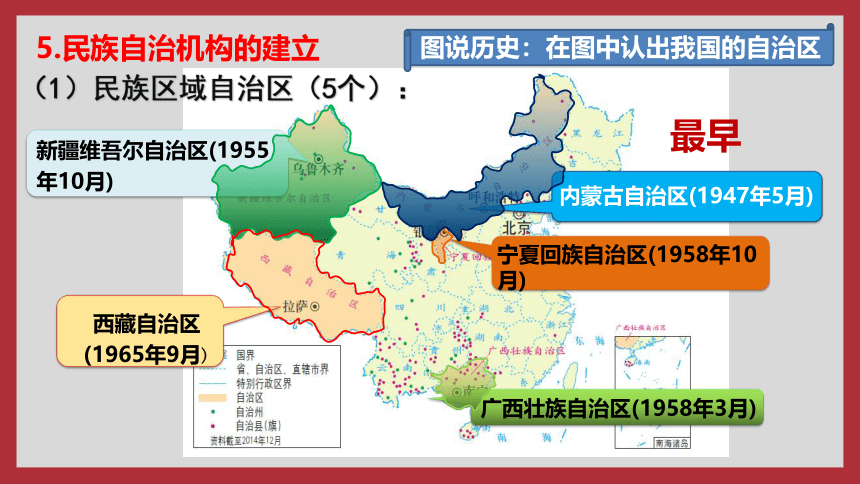

内蒙古自治区(1947年5月)

宁夏回族自治区(1958年10月)

新疆维吾尔自治区(1955年10月)

广西壮族自治区(1958年3月)

5.民族自治机构的建立

(1)民族区域自治区(5个):

最早

西藏自治区

(1965年9月)

图说历史:在图中认出我国的自治区

6.意义:

(2)对维护民族团结,巩固国家统一和促进少数民族地区的发展有重大意义。

(3)为实现各民族共同繁荣奠定了基础。

(1)体现了国家充分尊重和保障各少数民族管理本民族内部事务权利的精神。

1.背景

新中国成立前,由于历史和地理的原因,我国各民族发展很不平衡,很多少数民族的生产力水平十分落后。

新中国成立时,少数民族有四种不同的社会经济形态,封建地主经济占统治地位的有30多个民族,当时有3000多万人口;处于封建农奴制的(如藏族,)约400万人口;处于奴隶制的(如四川凉山地区的彝族),当时有100万人口。还有个别少数民族保留着原始时代的生活方式(如云南的佤族、景颇族等)。后经过民主改革,各民族都走上了社会主义道路。

二、共同繁荣发展

1956年之前彝族还是奴隶社会。一步跨千年,成为社会主义社会。

大凉山是四川葬族主要聚居区,新中国成立前夕仍停留在奴隶制社会阶段。红军长征经过此地时,为顺利通过彝区,刘伯承将军与彝族首领歃血结盟,传为佳话。这支被誉为“凉山之鹰”的民族为红军长征取得最后胜利做出了卓越的贡献。

手铐似的雕塑和锁链承载着奴隶社会的烙印

农奴正带着沉重的铁链在田中劳作

农奴正被农奴主当马骑

20世纪50年代 佤族人民的生活状态

仔细观察图片,分析图中的人们处于一种什么生活状态?

落后的原始社会生活

奴隶社会生活

(1)在少数民族地区进行民主改革和社会主义改造。

中华人民共和国成立时,少数民族有四种不同的社会经济形态,封建地主经济占统治地位的有三十多个民族,当时有3000多万人口;处于封建农奴制的约400万人口;处于奴隶制的,当时有100万人口;保留原始公社制度残余的,当时有60万人口。经过民主改革,各民族都走上了社会主义道路。

2.举措及作用:

作用:迈进社会主义社会

援藏干部孔繁森

(2)国家采取许多优惠政策、派出大批人员,通过技术、资金、物资等多种方式,加强少数民族的经济建设。

作用:经济有了长足发展,人民生活水平日益提高。

(3)国家重视少数民族文化的保护与发展。尊重各民族的宗教信仰和风俗习惯,保护少数民族的历史文化。

作用:传承和发展了少数民族文化。

(4)20世纪末,中央决定进行西部大开发,为少数民

族地区的加快发展创造了巨大了历史机遇

我国通往西藏腹地的第一条铁路线路,同时它还是全世界海拔最高,线路最长的高原铁路。称为穿越“生命禁区”的天路。青藏铁路全长达到了1956公里,共有85个站点,列车全程行车时间约为25小时。

西部大开发为少数民族地区的加快发展创造了巨大的历史机遇。西部大开发以来,在基础设施建设、科技教育和文化卫生事业等方面建设了一大批项目,极大地带动了少数民族地区的经济社会发展。

作用

(5)实施兴边富民行动。

国家从2000年开始实施的一项“振兴边境、富裕边民”的扶贫发展行动计划,旨在通过动员各方面的力量,加大对边境民族地区的投入力度,重点解决基础设施落后、群众生产生活方面的一些特殊困难,最终实现富民、兴边、强国、睦邻的目标。

兴边富民行动实施10多年来,边境地区的发展速度明显加快,群众生活明显改善,基础设施建设取得明显突破,各族人民群众的凝聚力和向心力明显增强。

(摘自《扶贫开发常用词汇释义》)

作用:进一步促进少数民族地区的发展

主要措施 作用

国家采取许多优惠政策、派出大批人员,通过技术、资金、物资等多种方式,加强少数民族的经济建设

经济有了长足发展,人民生活水平日益提高

重视少数民族文化的保护与发展

传承和发展了少数民族文化

实施西部大开发战略

带动促进少数民族地区的经济社会发展

实施兴边富民行动

进一步促进少数民族地区的发展

进行民主改革和社会主义改造

迈进社会主义社会

作为中学生,我们能为民族大家庭的和谐稳定做些什么?

(1)尊重少数民族的风俗与文化习惯。

(2)积极参与帮助少数民族进行政治经济文化等方面的建设与发展。

(3)同一切破坏民族团结的言行作斗争。

(4)认同、宣传国家的民族政策。

头顶同一片天空,脚踏同一方土地,各族干部群众都要像爱护自己的眼睛一样爱护民族团结,像珍视自己的生命一样珍视民族团结……

——习近平

课堂小结

民族区域自治制度

共同繁荣发展

我国的一项基本政治制度

少数民族迈进社会主义社会

加强经济建设、重视少数民族

文化的保护与发展

西部大开发

民族大团结

1.新中国成立后,我国政府为保障少数民族地区发展而实行的基本政治制度是

A、民族团结 B、民族平等

C、西部大开发 D、民族区域自治

D

课堂练习

2.西藏解放60多年来,国家向西藏自治区拨付的财政补贴和基本建设费已达200亿元人民币,目前每年保持不少于10亿元。党和政府之所以重视和帮助少数民族地区的发展,是为了( )

A、加强各民族的团结

B、实现国内各民族平等

C、促进各民族共同繁荣发展

D、贯彻民族区域自治的政策

3. 如图所示铁路分两期建成,一期工程于1958年开工建设,1984年5月通车;二期工程于2001年6月29日开工,2006年7月1日全线通车。这条铁路( )

A. 在第一个五年计划期间建成通车

B. 建成于西部大开发政策实施之前

C. 分期建成,促进了边疆地区发展

D. 是“一带一路”建设重要成果之一

C

5. 1947年5月,中国第一个省级自治区——内蒙古自治区诞生。从此,民族区域自治这个解决民族问题的“中国模式”,开始在中华大地普遍实施,展现出强大的生命力。这一制度( )

A. 保障了民族地区人民当家作主的权利

B. 维护了民族自治地方行使高度自治权

C. 解决了民族地区社会经济发展的差距

D. 形成了民族平等团结共同繁荣的关系

A

6. 如图是乐山市行政区划简图,①、②地区实行的不同于图中其它地区的基本政治制度是( )

A. “一国两制”

B. 政治协商制度

C. 民族区域自治制度

D. 人民代表大会制度

C

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

我国古代有两个由少数民族建立

的统一的政权,分别是哪个少数民族

建立的什么王朝?

元

清

新知导入

我国各民族的分布具有什么特点?

大杂居、小聚居

藏文

蒙古文

维吾尔文

壮文

面额100元人民币印有哪几种少数民族文字,这象征着什么?

第12课 民族大团结

学习目标

1、理解民族区域自治的含义及其实施的必要性

2、掌握我国民族区域自治的实行极其历史意义

3、理解我国各民族共同繁荣发展的措施、作用。

新知讲解

一、民族区域自治制度

2、确立原因

根据我国民族问题的历史特点和现实情况,中国共产党将民族区域自治制度确立为我国民族问题的基本政策。

1、含义

在国家统一领导下,在少数民族聚居的地方实行区域自治,按照民族聚居的人口多少和区域大小,设立不同级别的民族自治区域和自治机关。在自治区内,由当地民族当家作主,管理本民族地方性的内部事务,行驶自治权。

一、民族区域自治制度

1.依据:

(1)根据我国民族问题的历史特点。

张骞出使西域

文成公主入吐蕃

北魏孝文帝改革

昭君出塞

穿越时空:民族交往的历史

元朝时各民族长期杂居,互相通婚,逐渐融合,形成回族。元朝设置宣政院管理西藏;清朝通过册封制度、驻藏大臣和金瓶掣签制度对西藏管辖的三大有力举措管理西藏。

(2)根据我国民族问题的现实情况。

从各民族居住地看,我国各民族分散在各省区市,混合居住,因此叫“大杂居”,但从各省区市看,少数民族聚居在一乡、一县,又是“小聚居”的形式。小聚居的少数民族区域内又有汉族和其他少数民族,汉族区内也有少数民族聚居。

2.作用:

解决我国民族问题的基本政策。

3.含义:

在国家统一领导下,在少数民族聚居的地方实行区域自治,按照民族聚居的人口多少和区域大小,设立不同级别的民族自治区域和自治机关。民族自治地方的自治机关依法自主管理本民族、本地区的内部事务,行使自治权。

前提

实行的地方

当地民族有什么权利

三级民族区域自治机关:自治区、自治州、自治县(旗)的人民代表大会和人民政府。

《中国人民政治协商会议共同纲领》

将实行民族区域自治作为一项基本政治制度确定下来

《中华人民共和国宪法》

《中华人民共和国民族区域自治法》颁布实施

民族区域自治制度被载入宪法

4.建立过程:

各少数民族聚居的地方实行区域自治。各民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分。

——1954年《中华人民共和国宪法》

1949

1954

1984

我国的政治制度集合

(1)基本的政治制度

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

民族区域自治制度

(2)根本政治制度

人民代表大会制度

包含全国人民代表大会和地方各级人民代表大会)

内蒙古自治区(1947年5月)

宁夏回族自治区(1958年10月)

新疆维吾尔自治区(1955年10月)

广西壮族自治区(1958年3月)

5.民族自治机构的建立

(1)民族区域自治区(5个):

最早

西藏自治区

(1965年9月)

图说历史:在图中认出我国的自治区

6.意义:

(2)对维护民族团结,巩固国家统一和促进少数民族地区的发展有重大意义。

(3)为实现各民族共同繁荣奠定了基础。

(1)体现了国家充分尊重和保障各少数民族管理本民族内部事务权利的精神。

1.背景

新中国成立前,由于历史和地理的原因,我国各民族发展很不平衡,很多少数民族的生产力水平十分落后。

新中国成立时,少数民族有四种不同的社会经济形态,封建地主经济占统治地位的有30多个民族,当时有3000多万人口;处于封建农奴制的(如藏族,)约400万人口;处于奴隶制的(如四川凉山地区的彝族),当时有100万人口。还有个别少数民族保留着原始时代的生活方式(如云南的佤族、景颇族等)。后经过民主改革,各民族都走上了社会主义道路。

二、共同繁荣发展

1956年之前彝族还是奴隶社会。一步跨千年,成为社会主义社会。

大凉山是四川葬族主要聚居区,新中国成立前夕仍停留在奴隶制社会阶段。红军长征经过此地时,为顺利通过彝区,刘伯承将军与彝族首领歃血结盟,传为佳话。这支被誉为“凉山之鹰”的民族为红军长征取得最后胜利做出了卓越的贡献。

手铐似的雕塑和锁链承载着奴隶社会的烙印

农奴正带着沉重的铁链在田中劳作

农奴正被农奴主当马骑

20世纪50年代 佤族人民的生活状态

仔细观察图片,分析图中的人们处于一种什么生活状态?

落后的原始社会生活

奴隶社会生活

(1)在少数民族地区进行民主改革和社会主义改造。

中华人民共和国成立时,少数民族有四种不同的社会经济形态,封建地主经济占统治地位的有三十多个民族,当时有3000多万人口;处于封建农奴制的约400万人口;处于奴隶制的,当时有100万人口;保留原始公社制度残余的,当时有60万人口。经过民主改革,各民族都走上了社会主义道路。

2.举措及作用:

作用:迈进社会主义社会

援藏干部孔繁森

(2)国家采取许多优惠政策、派出大批人员,通过技术、资金、物资等多种方式,加强少数民族的经济建设。

作用:经济有了长足发展,人民生活水平日益提高。

(3)国家重视少数民族文化的保护与发展。尊重各民族的宗教信仰和风俗习惯,保护少数民族的历史文化。

作用:传承和发展了少数民族文化。

(4)20世纪末,中央决定进行西部大开发,为少数民

族地区的加快发展创造了巨大了历史机遇

我国通往西藏腹地的第一条铁路线路,同时它还是全世界海拔最高,线路最长的高原铁路。称为穿越“生命禁区”的天路。青藏铁路全长达到了1956公里,共有85个站点,列车全程行车时间约为25小时。

西部大开发为少数民族地区的加快发展创造了巨大的历史机遇。西部大开发以来,在基础设施建设、科技教育和文化卫生事业等方面建设了一大批项目,极大地带动了少数民族地区的经济社会发展。

作用

(5)实施兴边富民行动。

国家从2000年开始实施的一项“振兴边境、富裕边民”的扶贫发展行动计划,旨在通过动员各方面的力量,加大对边境民族地区的投入力度,重点解决基础设施落后、群众生产生活方面的一些特殊困难,最终实现富民、兴边、强国、睦邻的目标。

兴边富民行动实施10多年来,边境地区的发展速度明显加快,群众生活明显改善,基础设施建设取得明显突破,各族人民群众的凝聚力和向心力明显增强。

(摘自《扶贫开发常用词汇释义》)

作用:进一步促进少数民族地区的发展

主要措施 作用

国家采取许多优惠政策、派出大批人员,通过技术、资金、物资等多种方式,加强少数民族的经济建设

经济有了长足发展,人民生活水平日益提高

重视少数民族文化的保护与发展

传承和发展了少数民族文化

实施西部大开发战略

带动促进少数民族地区的经济社会发展

实施兴边富民行动

进一步促进少数民族地区的发展

进行民主改革和社会主义改造

迈进社会主义社会

作为中学生,我们能为民族大家庭的和谐稳定做些什么?

(1)尊重少数民族的风俗与文化习惯。

(2)积极参与帮助少数民族进行政治经济文化等方面的建设与发展。

(3)同一切破坏民族团结的言行作斗争。

(4)认同、宣传国家的民族政策。

头顶同一片天空,脚踏同一方土地,各族干部群众都要像爱护自己的眼睛一样爱护民族团结,像珍视自己的生命一样珍视民族团结……

——习近平

课堂小结

民族区域自治制度

共同繁荣发展

我国的一项基本政治制度

少数民族迈进社会主义社会

加强经济建设、重视少数民族

文化的保护与发展

西部大开发

民族大团结

1.新中国成立后,我国政府为保障少数民族地区发展而实行的基本政治制度是

A、民族团结 B、民族平等

C、西部大开发 D、民族区域自治

D

课堂练习

2.西藏解放60多年来,国家向西藏自治区拨付的财政补贴和基本建设费已达200亿元人民币,目前每年保持不少于10亿元。党和政府之所以重视和帮助少数民族地区的发展,是为了( )

A、加强各民族的团结

B、实现国内各民族平等

C、促进各民族共同繁荣发展

D、贯彻民族区域自治的政策

3. 如图所示铁路分两期建成,一期工程于1958年开工建设,1984年5月通车;二期工程于2001年6月29日开工,2006年7月1日全线通车。这条铁路( )

A. 在第一个五年计划期间建成通车

B. 建成于西部大开发政策实施之前

C. 分期建成,促进了边疆地区发展

D. 是“一带一路”建设重要成果之一

C

5. 1947年5月,中国第一个省级自治区——内蒙古自治区诞生。从此,民族区域自治这个解决民族问题的“中国模式”,开始在中华大地普遍实施,展现出强大的生命力。这一制度( )

A. 保障了民族地区人民当家作主的权利

B. 维护了民族自治地方行使高度自治权

C. 解决了民族地区社会经济发展的差距

D. 形成了民族平等团结共同繁荣的关系

A

6. 如图是乐山市行政区划简图,①、②地区实行的不同于图中其它地区的基本政治制度是( )

A. “一国两制”

B. 政治协商制度

C. 民族区域自治制度

D. 人民代表大会制度

C

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化