高中语文统编版必修 下册第一单元1.1《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 》 教案

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版必修 下册第一单元1.1《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 》 教案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 79.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-15 21:01:36 | ||

图片预览

文档简介

《 子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 》教案

教学目标:

知识与能力:

了解有关《论语》的常识,了解孔子的教学思想和风格。

过程和方法:

掌握有关的文言词语和句式,提高文言文的阅读能力。

情感、态度、价值观:

了解孔子的教育观和人格魅力以及古人的政治思想和行为规范。

教学重点:

理解和掌握如、夫、则、尔、以、而等词语的用法以及文言句式。

品味子路、曾皙、冉有、公西华的性格和志向,引导学生树立正确的人生观。

教学难点:

品味子路、曾皙、冉有、公西华的性格和志向,引导学生树立正确的人生观。

孔子评判学生的标准,要联系孔子的政治思想。

【教学过程】

第一课时

一、课堂拓展

黄蓉蹙眉不答,她一见那书生所坐的地势,就知此事甚为棘手,在这宽不逾尺的石梁之上,动上手即判生死,纵然郭靖获胜,但此行是前来求人,如何能出手伤人?见那书生全不理睬,不由得暗暗发愁,再听他所读的原来是一部最平常不过的“论语”,只听他读道:“暮春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”读得兴高采烈,一诵三叹,确似在春风中载歌载舞,喜乐无已。黄蓉心道:“要他开口,只有出言相激。”当下冷笑一声,说道:“‘论语’纵然读了千遍,不明夫子微言大义,也是枉然。”那书生愕然止读,抬起头来,说道:“甚么微言大义,倒要请教。” 黄蓉打量那书生,见他四十来岁年纪,头戴逍遥巾,手挥折叠扇,颏下一丛漆黑的长须,确是个饱学宿儒模样,于是冷笑道:“阁下可知孔门弟子,共有几人?”那书生笑道:“这有何难?孔门弟子三千,达者七十二人。”黄蓉问道:“七十二人中有老有少,你可知其中冠者几人,少年几人?”那书生愕然道:“‘论语’中未曾说起,经传中亦无记载。”黄蓉道:“我说你不明经书上的微言大义,岂难道说错了?刚才我明明听你读道:冠者五六人,童子六七人。五六得三十,成年的是三十人,六七四十二,少年是四十二人。两者相加,不多不少是七十二人。瞧你这般学而不思,嘿,殆哉,殆哉!”那书生听她这般牵强附会的胡解经书,不禁哑然失笑,可是心中也暗服她的聪明机智,笑道:“小姑娘果然满腹诗书,佩服佩服。你们要见家师,为着何事?”—出自《射雕英雄传》

二、导入新课:

有一个成语叫“半部《论语》,可安天下” [1] ,《论语》是儒家的经典著作,我们初中学过《论语十则》,能不能和老师一起背诵一下……今天我们一起来学习《论语》当中的另一篇重要文章《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》——也就是著名的《侍坐篇》!

三、解题:

1、同学们看课下注释①

2、简介四弟子:

3、子路:姓仲,名由,字子路,又称季路。

冉有:姓冉,名求,字子有。

公西华:姓公西,名赤,字子华。

曾皙:姓曾,名点,字皙。

4、侍坐:学生坐在一起陪伴老师。古代臣子在一旁陪伴国君,晚辈坐在一起陪伴长辈叫侍坐。

四、《论语》简介:

《论语》是一部语录体的散文集,它是孔子的门人和再传弟子所辑录的孔子的言行录,全面地反映了孔子的哲学、政治、文化和教育思想,是关于儒家思想的重要著作。宋儒把《论语》《大学》《中庸》和《孟子》全称为“四书”。《论语》共20篇,每篇又分若干章,不相连属;言简意丰,含蓄凝练,包含了孔子渊博的学识和丰富的生活经验;在记言的同时,传达了人物的神情态度;在某些章节的记述中,还生动地反映了人物的性格特点;其中有不少精辟的言论成为人们习用的格言和成语,对后来的文学语言有很大影响。

五、孔子及其思想:

孔子,名丘,字仲尼,生于公元前551年,卒于公元前479年,鲁国陬邑(今山东曲阜)人。春秋末期的思想家、政治家、教育家、儒家的创始人。他的一生“学而不厌,诲人不倦”。先世为宋国贵族。年青时贫贱,勤奋好学,多才多艺。五十岁时担任过鲁国司寇,代理相事,弃官后,在动乱的春秋时期,为实现他辅国治邦安天下的抱负,带着自己的弟子,拉着几大车书籍周游列国,推行自己的政治思想。晚年致力于教育、设坛授学,广收门徒,相传先后有弟子三千人,其中著名的有七十二人。整理《诗》、《书》、删修《春秋》,使之成为中国第一部编年体的历史著作。现存《论语》一书,记有孔子的谈话及其与门人的问答,成为研究孔子学说的主要资料。

六、朗读课文,纠正字音及停顿。

1、字音:

俟,音sì 莫,音mù 甫,音fǔ 哂,音 shěn 相,音 xiàng

铿,音kēng 沂,音 yí 喟,音 kuì 雩,音yú 冠,音guàn

2、停顿:由也/为之 求也/为之 赤也/为之小

第二课时

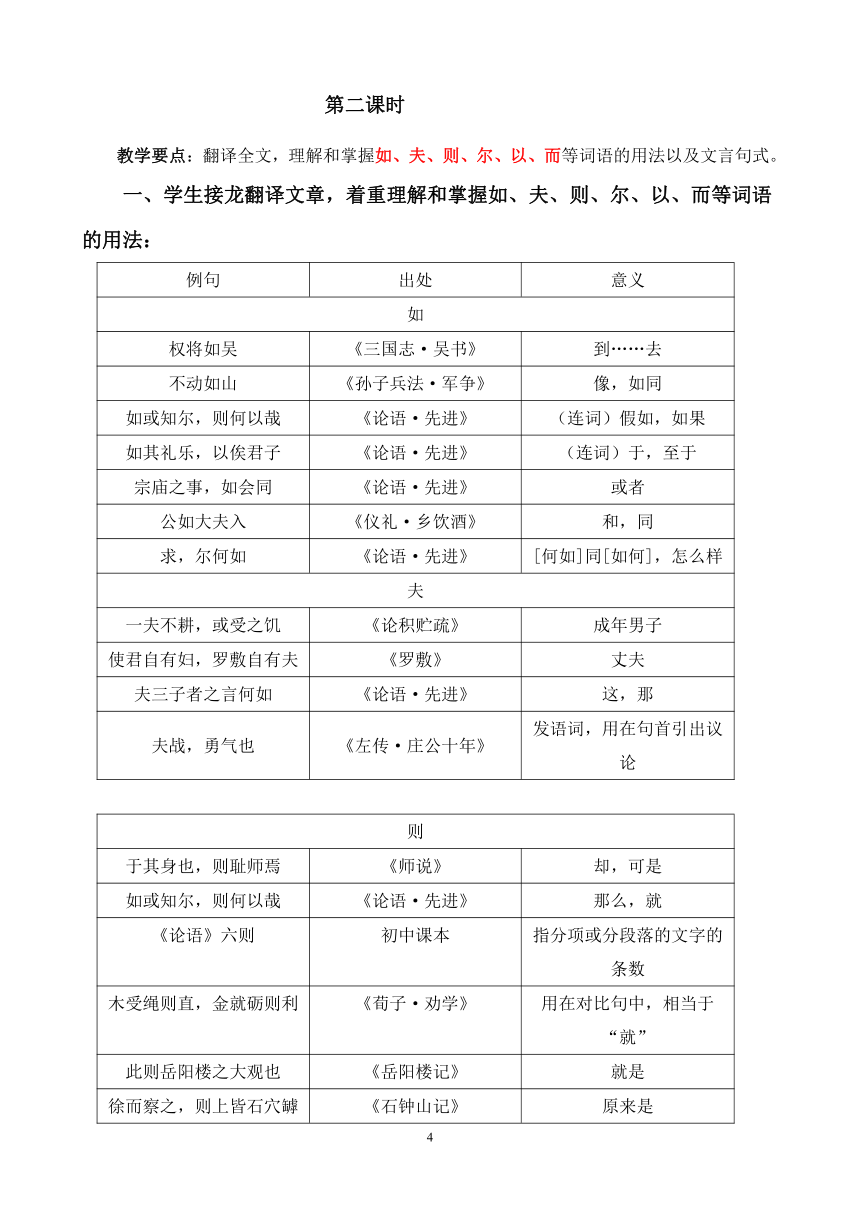

教学要点:翻译全文,理解和掌握如、夫、则、尔、以、而等词语的用法以及文言句式。

一、学生接龙翻译文章,着重理解和掌握如、夫、则、尔、以、而等词语的用法:

例句 出处 意义

如

权将如吴 《三国志·吴书》 到……去

不动如山 《孙子兵法·军争》 像,如同

如或知尔,则何以哉 《论语·先进》 (连词)假如,如果

如其礼乐,以俟君子 《论语·先进》 (连词)于,至于

宗庙之事,如会同 《论语·先进》 或者

公如大夫入 《仪礼·乡饮酒》 和,同

求,尔何如 《论语·先进》 [何如]同[如何],怎么样

夫

一夫不耕,或受之饥 《论积贮疏》 成年男子

使君自有妇,罗敷自有夫 《罗敷》 丈夫

夫三子者之言何如 《论语·先进》 这,那

夫战,勇气也 《左传·庄公十年》 发语词,用在句首引出议论

则

于其身也,则耻师焉 《师说》 却,可是

如或知尔,则何以哉 《论语·先进》 那么,就

《论语》六则 初中课本 指分项或分段落的文字的条数

木受绳则直,金就砺则利 《荀子·劝学》 用在对比句中,相当于“就”

此则岳阳楼之大观也 《岳阳楼记》 就是

徐而察之,则上皆石穴罅 《石钟山记》 原来是

居则曰:“不吾知也!” 《论语·先进》 同“辄”,总是,常常

今则来,沛公恐不得有此 《史记·高祖本纪》 假若

尔

求,尔何如? 《论语·先进》 第二人称代词

问君何能尔。 《饮酒》 这、那、这样、如此

子路率尔对曰 《论语·先进》 词尾,可不翻译

定楚国,如反手尔 《荀子·非相》 通“耳”,罢了

以

以吾一日长乎尔 《论语·先进》 因为,由于

不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也 《出师表》 而

必以长安君为质,兵乃出 《战国策·赵策》 (介词)把,拿,用

毋吾以也 《论语·先进》 (动词)用

老臣以媪为长安君计短也 《战国策·赵策》 以为,认为

以君之力,曾不能损魁父之丘 《愚公移山》 凭,靠

君子不以言举人 《论语·卫灵公》 按照,依照

固以怪之矣 《史记·陈涉世家》 通“已”,已经

受命以来,夙夜忧叹 《出师表》 作语助,表时间、方位和范围

忠不必用兮,贤不必以 《离骚》 任用

以秦昭王四十八年正月生于邯郸 《史记·秦始皇本纪》 在……时候

而

蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄者 《荀子·劝学》 表示并列,相当于“而且”、“又”、“和”或不译

入而徐趋 《战国策·赵策》 表示承递关系,相当于“而且”、“并且”、“就”或不译

青,取之于蓝,而青于蓝 《荀子·劝学》 表示转折关系,相当于“然而”、“可是”、“却”

提刀而立 《庄子·养生主》 表示偏正(修饰)关系,连接状语和中心词,相当于“着”、“地”或不译

子产而死,谁其嗣之 《左传·襄公三十年》 表示假设关系,连接主语和谓语,相当于“如果”、“假使”

鼾然而雷击之 《荀子·强国》 通“如”:好像,如同

余知而无罪也 《左传·昭公二十年》 你,你的

二、特殊句式:

1、不吾知也——宾语前置:即“不知吾也”,不了解我们。(否定句中代词作宾语)

2、则何以哉——宾语前置:即“则以何哉”,你们打算做点什么呢?(疑问句中代词作宾语)

3、浴乎沂——介词结构后置:即“于沂浴”,在沂水中洗澡。

4、为国以礼——介词结构后置:即“以礼为国”,用礼来治国。

三、高考链接(北京卷2015年高考试题)

根据要求,完成第15题。(共6分)

15.《论语·侍坐》篇,子路、曾皙、冉有、公西华分别讲述了自己的志向,孔子对子路的话不以为然。篇末是曾皙与孔子师生二人的对话,这一对话存在两种不同的标点,其中一种标点如下。

曰:“夫子何哂由也?”

曰:“为国以礼,其言不让,是故哂之。唯求则非邦也与?安见方六七十如五六十而非邦也者?唯赤则非邦也与 宗庙会同,非诸侯而何?赤也为之小,孰能为之大?”

另一种标点如下。

曰:“夫子何哂由也?”

曰:“为国以礼,其言不让,是故哂之。”

( )“唯求则非邦也与?”

( )“安见方六七十如五六十而非邦也者 ”

( )“唯赤则非邦也与?”

( )“宗庙会同,非诸侯而何 赤也为之小,孰能为之大?”

①请在括号内写出本句的说话人(1分)

【参考答案】

曾皙 孔子 曾皙孔子

【解析】一问一答,只要把握孔子的观点,和二人师生的关系就能推断出来。

②不同的标点源于对文本不同的解读,请简要说明第二种解读与第一种的不同之处。有人认为第二种解读优于第一种,你赞成哪一种?请说明理由。(5分)

【解析】不同之处在于:第一种标点,是孔子在回答了曾皙的问题之后,又自问自答;第二种标点,是曾皙和孔子两人一问一答。同学们可以赞同任意一种,说明理由。

示例一:赞同第一种解读。理由是,孔子的关注点在于“为国”是否“以礼”、是否谦虚,所以他用一连串的反问句,强调赤和求同样也是为政但是却表现得谦虚,反衬子路不够谦虚。孔子细致地回答了曾皙的提问,循循善诱,诲人不倦。

示例二:赞同第二种解读。理由是,这一解读与前文四人各言其志衔接紧密,生动地再现了师生间的对话过程和各自不同的关注点。曾皙一再追问,孔子耐心作答,表现了融洽和谐的师生关系。这一解读文气更顺。

第三课时

一、品味四弟子的志向和性格:

1、四弟子志向:

子路——治理“千乘之国”——“可使有勇,且知方也”。

冉有——治理“方六七十,如五六十”的小国——“可使足民”,不过“如其礼乐,以俟君子”。

公西华——在“宗庙之事,如会同”时——“愿为小相”。

曾皙——“莫春者,春服既成——咏而归。”

2、从原文分析四弟子性格:(学生自主提炼)

子路:直率、信心十足,失之于莽撞

冉有:谦虚、实事求是

公西华:更谦虚、敏而好学,(失之于墨守成规)

曾皙:洒脱、淡泊于功名、从容不迫

3、以现代观点看待四弟子。(学生自主发言)

现代社会恐怕更需要子路对自己的自信,以及他敢创敢拼的勇气。但是谦虚仍然是美德

二、分析孔子的态度以及他评判学生的标准:

1、 孔子对四弟子的态度:子路——哂之;冉有——叹之;公西华——惜之;曾皙——与之

2、 孔子为什么要“与点”呢?

①从原文可以得出结论,曾点展示的是一幅老师带领学生在春天水旱时行祈雨礼,以求得丰年的场景,进一步可知他想要通过师生共同努力,实现孔子以“礼”治国的理想。

②从另一个角度,结合孔子的思想来分析。孔子政治上主张“礼治”,即以礼治理国家。

针对子路“率尔”答出“可使有勇”,孔子“哂之”理由就是“为国以礼,其言不让”;

针对冉有“如其礼乐,以俟君子”的回答,孔子当时不语,在回答曾皙的询问时,反问“唯求则非邦也与?安见方六七十,如五六十而非邦也者?”既然是治理国家,礼乐教化之事,怎能非要等到君子去做呢?

针对公西华的观点,孔子的惋惜之情溢于言表——“宗庙会同,非诸侯而何?”既然也是治国大事,你却只是“愿为小相”,“赤也为之小,孰能为之大?”因为孔子认为他通晓礼乐,可以大用。

看来,只有曾皙真正了解老师的意图,结合“国情”,既陈述了自己的具体治国措施,又灵活地将老师的“礼治”思想体现出来,这样的弟子,又怎能不博得老师的赞赏呢?

3、总结孔子治国思想——以礼治天下。在当时的社会条件下,却只能通过为人之师,传播自己的思想,师生共同努力,把这个思想付诸实践。

四、作业:

布置作业

有人把“春风沂水图”理解为一幅避世隐居的图卷。而孔子赞赏这样的图景,说明孔子对世道失望之后,也有隐居的想法。你赞同吗?根据补充的相关资料。

五、延伸练习

请为孔子写一段颁奖词

示例:

孔子 :他没有什么万卷巨著,万余字的语录是他一生思想的浓缩;他没有什么惊天事迹,极平凡的言行却给后人树立了万世楷模。 九州四海因他而一统,寰球世界也必将因他而和谐; 华夏文明因他而灿烂,未来明天也必将因他而美好。

天不生仲尼,万古长如夜。

他,一个老人,高山仰止,景行行止。

PAGE

2

^1 半部论语:宋初宰相赵普,人言所读仅只《论语》而已。太宗赵匡义因此问他。他说:“臣平生所知,诚不出此,昔以其半辅太祖(赵匡胤)定天下,今欲以其半辅陛下致太平。”见宋罗太经《鹤林玉露》卷七。旧称半部《论语》治天下,典出于此。

教学目标:

知识与能力:

了解有关《论语》的常识,了解孔子的教学思想和风格。

过程和方法:

掌握有关的文言词语和句式,提高文言文的阅读能力。

情感、态度、价值观:

了解孔子的教育观和人格魅力以及古人的政治思想和行为规范。

教学重点:

理解和掌握如、夫、则、尔、以、而等词语的用法以及文言句式。

品味子路、曾皙、冉有、公西华的性格和志向,引导学生树立正确的人生观。

教学难点:

品味子路、曾皙、冉有、公西华的性格和志向,引导学生树立正确的人生观。

孔子评判学生的标准,要联系孔子的政治思想。

【教学过程】

第一课时

一、课堂拓展

黄蓉蹙眉不答,她一见那书生所坐的地势,就知此事甚为棘手,在这宽不逾尺的石梁之上,动上手即判生死,纵然郭靖获胜,但此行是前来求人,如何能出手伤人?见那书生全不理睬,不由得暗暗发愁,再听他所读的原来是一部最平常不过的“论语”,只听他读道:“暮春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”读得兴高采烈,一诵三叹,确似在春风中载歌载舞,喜乐无已。黄蓉心道:“要他开口,只有出言相激。”当下冷笑一声,说道:“‘论语’纵然读了千遍,不明夫子微言大义,也是枉然。”那书生愕然止读,抬起头来,说道:“甚么微言大义,倒要请教。” 黄蓉打量那书生,见他四十来岁年纪,头戴逍遥巾,手挥折叠扇,颏下一丛漆黑的长须,确是个饱学宿儒模样,于是冷笑道:“阁下可知孔门弟子,共有几人?”那书生笑道:“这有何难?孔门弟子三千,达者七十二人。”黄蓉问道:“七十二人中有老有少,你可知其中冠者几人,少年几人?”那书生愕然道:“‘论语’中未曾说起,经传中亦无记载。”黄蓉道:“我说你不明经书上的微言大义,岂难道说错了?刚才我明明听你读道:冠者五六人,童子六七人。五六得三十,成年的是三十人,六七四十二,少年是四十二人。两者相加,不多不少是七十二人。瞧你这般学而不思,嘿,殆哉,殆哉!”那书生听她这般牵强附会的胡解经书,不禁哑然失笑,可是心中也暗服她的聪明机智,笑道:“小姑娘果然满腹诗书,佩服佩服。你们要见家师,为着何事?”—出自《射雕英雄传》

二、导入新课:

有一个成语叫“半部《论语》,可安天下” [1] ,《论语》是儒家的经典著作,我们初中学过《论语十则》,能不能和老师一起背诵一下……今天我们一起来学习《论语》当中的另一篇重要文章《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》——也就是著名的《侍坐篇》!

三、解题:

1、同学们看课下注释①

2、简介四弟子:

3、子路:姓仲,名由,字子路,又称季路。

冉有:姓冉,名求,字子有。

公西华:姓公西,名赤,字子华。

曾皙:姓曾,名点,字皙。

4、侍坐:学生坐在一起陪伴老师。古代臣子在一旁陪伴国君,晚辈坐在一起陪伴长辈叫侍坐。

四、《论语》简介:

《论语》是一部语录体的散文集,它是孔子的门人和再传弟子所辑录的孔子的言行录,全面地反映了孔子的哲学、政治、文化和教育思想,是关于儒家思想的重要著作。宋儒把《论语》《大学》《中庸》和《孟子》全称为“四书”。《论语》共20篇,每篇又分若干章,不相连属;言简意丰,含蓄凝练,包含了孔子渊博的学识和丰富的生活经验;在记言的同时,传达了人物的神情态度;在某些章节的记述中,还生动地反映了人物的性格特点;其中有不少精辟的言论成为人们习用的格言和成语,对后来的文学语言有很大影响。

五、孔子及其思想:

孔子,名丘,字仲尼,生于公元前551年,卒于公元前479年,鲁国陬邑(今山东曲阜)人。春秋末期的思想家、政治家、教育家、儒家的创始人。他的一生“学而不厌,诲人不倦”。先世为宋国贵族。年青时贫贱,勤奋好学,多才多艺。五十岁时担任过鲁国司寇,代理相事,弃官后,在动乱的春秋时期,为实现他辅国治邦安天下的抱负,带着自己的弟子,拉着几大车书籍周游列国,推行自己的政治思想。晚年致力于教育、设坛授学,广收门徒,相传先后有弟子三千人,其中著名的有七十二人。整理《诗》、《书》、删修《春秋》,使之成为中国第一部编年体的历史著作。现存《论语》一书,记有孔子的谈话及其与门人的问答,成为研究孔子学说的主要资料。

六、朗读课文,纠正字音及停顿。

1、字音:

俟,音sì 莫,音mù 甫,音fǔ 哂,音 shěn 相,音 xiàng

铿,音kēng 沂,音 yí 喟,音 kuì 雩,音yú 冠,音guàn

2、停顿:由也/为之 求也/为之 赤也/为之小

第二课时

教学要点:翻译全文,理解和掌握如、夫、则、尔、以、而等词语的用法以及文言句式。

一、学生接龙翻译文章,着重理解和掌握如、夫、则、尔、以、而等词语的用法:

例句 出处 意义

如

权将如吴 《三国志·吴书》 到……去

不动如山 《孙子兵法·军争》 像,如同

如或知尔,则何以哉 《论语·先进》 (连词)假如,如果

如其礼乐,以俟君子 《论语·先进》 (连词)于,至于

宗庙之事,如会同 《论语·先进》 或者

公如大夫入 《仪礼·乡饮酒》 和,同

求,尔何如 《论语·先进》 [何如]同[如何],怎么样

夫

一夫不耕,或受之饥 《论积贮疏》 成年男子

使君自有妇,罗敷自有夫 《罗敷》 丈夫

夫三子者之言何如 《论语·先进》 这,那

夫战,勇气也 《左传·庄公十年》 发语词,用在句首引出议论

则

于其身也,则耻师焉 《师说》 却,可是

如或知尔,则何以哉 《论语·先进》 那么,就

《论语》六则 初中课本 指分项或分段落的文字的条数

木受绳则直,金就砺则利 《荀子·劝学》 用在对比句中,相当于“就”

此则岳阳楼之大观也 《岳阳楼记》 就是

徐而察之,则上皆石穴罅 《石钟山记》 原来是

居则曰:“不吾知也!” 《论语·先进》 同“辄”,总是,常常

今则来,沛公恐不得有此 《史记·高祖本纪》 假若

尔

求,尔何如? 《论语·先进》 第二人称代词

问君何能尔。 《饮酒》 这、那、这样、如此

子路率尔对曰 《论语·先进》 词尾,可不翻译

定楚国,如反手尔 《荀子·非相》 通“耳”,罢了

以

以吾一日长乎尔 《论语·先进》 因为,由于

不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也 《出师表》 而

必以长安君为质,兵乃出 《战国策·赵策》 (介词)把,拿,用

毋吾以也 《论语·先进》 (动词)用

老臣以媪为长安君计短也 《战国策·赵策》 以为,认为

以君之力,曾不能损魁父之丘 《愚公移山》 凭,靠

君子不以言举人 《论语·卫灵公》 按照,依照

固以怪之矣 《史记·陈涉世家》 通“已”,已经

受命以来,夙夜忧叹 《出师表》 作语助,表时间、方位和范围

忠不必用兮,贤不必以 《离骚》 任用

以秦昭王四十八年正月生于邯郸 《史记·秦始皇本纪》 在……时候

而

蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄者 《荀子·劝学》 表示并列,相当于“而且”、“又”、“和”或不译

入而徐趋 《战国策·赵策》 表示承递关系,相当于“而且”、“并且”、“就”或不译

青,取之于蓝,而青于蓝 《荀子·劝学》 表示转折关系,相当于“然而”、“可是”、“却”

提刀而立 《庄子·养生主》 表示偏正(修饰)关系,连接状语和中心词,相当于“着”、“地”或不译

子产而死,谁其嗣之 《左传·襄公三十年》 表示假设关系,连接主语和谓语,相当于“如果”、“假使”

鼾然而雷击之 《荀子·强国》 通“如”:好像,如同

余知而无罪也 《左传·昭公二十年》 你,你的

二、特殊句式:

1、不吾知也——宾语前置:即“不知吾也”,不了解我们。(否定句中代词作宾语)

2、则何以哉——宾语前置:即“则以何哉”,你们打算做点什么呢?(疑问句中代词作宾语)

3、浴乎沂——介词结构后置:即“于沂浴”,在沂水中洗澡。

4、为国以礼——介词结构后置:即“以礼为国”,用礼来治国。

三、高考链接(北京卷2015年高考试题)

根据要求,完成第15题。(共6分)

15.《论语·侍坐》篇,子路、曾皙、冉有、公西华分别讲述了自己的志向,孔子对子路的话不以为然。篇末是曾皙与孔子师生二人的对话,这一对话存在两种不同的标点,其中一种标点如下。

曰:“夫子何哂由也?”

曰:“为国以礼,其言不让,是故哂之。唯求则非邦也与?安见方六七十如五六十而非邦也者?唯赤则非邦也与 宗庙会同,非诸侯而何?赤也为之小,孰能为之大?”

另一种标点如下。

曰:“夫子何哂由也?”

曰:“为国以礼,其言不让,是故哂之。”

( )“唯求则非邦也与?”

( )“安见方六七十如五六十而非邦也者 ”

( )“唯赤则非邦也与?”

( )“宗庙会同,非诸侯而何 赤也为之小,孰能为之大?”

①请在括号内写出本句的说话人(1分)

【参考答案】

曾皙 孔子 曾皙孔子

【解析】一问一答,只要把握孔子的观点,和二人师生的关系就能推断出来。

②不同的标点源于对文本不同的解读,请简要说明第二种解读与第一种的不同之处。有人认为第二种解读优于第一种,你赞成哪一种?请说明理由。(5分)

【解析】不同之处在于:第一种标点,是孔子在回答了曾皙的问题之后,又自问自答;第二种标点,是曾皙和孔子两人一问一答。同学们可以赞同任意一种,说明理由。

示例一:赞同第一种解读。理由是,孔子的关注点在于“为国”是否“以礼”、是否谦虚,所以他用一连串的反问句,强调赤和求同样也是为政但是却表现得谦虚,反衬子路不够谦虚。孔子细致地回答了曾皙的提问,循循善诱,诲人不倦。

示例二:赞同第二种解读。理由是,这一解读与前文四人各言其志衔接紧密,生动地再现了师生间的对话过程和各自不同的关注点。曾皙一再追问,孔子耐心作答,表现了融洽和谐的师生关系。这一解读文气更顺。

第三课时

一、品味四弟子的志向和性格:

1、四弟子志向:

子路——治理“千乘之国”——“可使有勇,且知方也”。

冉有——治理“方六七十,如五六十”的小国——“可使足民”,不过“如其礼乐,以俟君子”。

公西华——在“宗庙之事,如会同”时——“愿为小相”。

曾皙——“莫春者,春服既成——咏而归。”

2、从原文分析四弟子性格:(学生自主提炼)

子路:直率、信心十足,失之于莽撞

冉有:谦虚、实事求是

公西华:更谦虚、敏而好学,(失之于墨守成规)

曾皙:洒脱、淡泊于功名、从容不迫

3、以现代观点看待四弟子。(学生自主发言)

现代社会恐怕更需要子路对自己的自信,以及他敢创敢拼的勇气。但是谦虚仍然是美德

二、分析孔子的态度以及他评判学生的标准:

1、 孔子对四弟子的态度:子路——哂之;冉有——叹之;公西华——惜之;曾皙——与之

2、 孔子为什么要“与点”呢?

①从原文可以得出结论,曾点展示的是一幅老师带领学生在春天水旱时行祈雨礼,以求得丰年的场景,进一步可知他想要通过师生共同努力,实现孔子以“礼”治国的理想。

②从另一个角度,结合孔子的思想来分析。孔子政治上主张“礼治”,即以礼治理国家。

针对子路“率尔”答出“可使有勇”,孔子“哂之”理由就是“为国以礼,其言不让”;

针对冉有“如其礼乐,以俟君子”的回答,孔子当时不语,在回答曾皙的询问时,反问“唯求则非邦也与?安见方六七十,如五六十而非邦也者?”既然是治理国家,礼乐教化之事,怎能非要等到君子去做呢?

针对公西华的观点,孔子的惋惜之情溢于言表——“宗庙会同,非诸侯而何?”既然也是治国大事,你却只是“愿为小相”,“赤也为之小,孰能为之大?”因为孔子认为他通晓礼乐,可以大用。

看来,只有曾皙真正了解老师的意图,结合“国情”,既陈述了自己的具体治国措施,又灵活地将老师的“礼治”思想体现出来,这样的弟子,又怎能不博得老师的赞赏呢?

3、总结孔子治国思想——以礼治天下。在当时的社会条件下,却只能通过为人之师,传播自己的思想,师生共同努力,把这个思想付诸实践。

四、作业:

布置作业

有人把“春风沂水图”理解为一幅避世隐居的图卷。而孔子赞赏这样的图景,说明孔子对世道失望之后,也有隐居的想法。你赞同吗?根据补充的相关资料。

五、延伸练习

请为孔子写一段颁奖词

示例:

孔子 :他没有什么万卷巨著,万余字的语录是他一生思想的浓缩;他没有什么惊天事迹,极平凡的言行却给后人树立了万世楷模。 九州四海因他而一统,寰球世界也必将因他而和谐; 华夏文明因他而灿烂,未来明天也必将因他而美好。

天不生仲尼,万古长如夜。

他,一个老人,高山仰止,景行行止。

PAGE

2

^1 半部论语:宋初宰相赵普,人言所读仅只《论语》而已。太宗赵匡义因此问他。他说:“臣平生所知,诚不出此,昔以其半辅太祖(赵匡胤)定天下,今欲以其半辅陛下致太平。”见宋罗太经《鹤林玉露》卷七。旧称半部《论语》治天下,典出于此。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])