安徽省蚌埠市田家炳中学2019-2020学年七年级(下)开学历史试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 安徽省蚌埠市田家炳中学2019-2020学年七年级(下)开学历史试卷(含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 66.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-15 15:55:12 | ||

图片预览

文档简介

安徽省蚌埠市田家炳中学2019-2020学年七年级(下)开学历史试卷

一.选择题(本题共30小题,共60分)

581年,夺取北周政权,建立隋朝的人物是( )

A. 杨广 B. 杨坚 C. 刘邦 D. 杨勇

隋朝建立后,都城定在( )

A. 长安 B. 洛阳 C. 江都 D. 涿郡

隋朝大运河全长两千多千米,是古代世界最长的运河。它的中心是在( )

A. 长安 B. 江都 C. 余杭 D. 洛阳

隋朝开凿大运河的重大意义在于( )

A. 满足隋炀帝游江都的愿望 B. 南水北调

C. 加强了南北经济和文化的交流 D. 便利对少数民族的战争

隋朝时期,一批牡丹花从洛阳沿运河到余杭,依次需要经过( )

A. 邗沟、江南河、通济渠 B. 江南河、通济渠、邗沟

C. 通济渠、邗沟、江南河 D. 通济渠、江南河、邗沟

古人评论大运河说:“天下转漕,仰此一渠。”据此,隋朝开通大运河的作用是( )

A. 巩固了隋朝的统治 B. 方便了隋炀帝南巡

C. 促进了南北经济交流 D. 加强了北部的边防

一位唐朝官员说:“国家取士,远法前代,进士之科,得人为盛。”材料反映的选官制度正式创立于( )

A. 隋文帝 B. 隋炀帝 C. 唐太宗 D. 唐玄宗

下列关于科举制的说法中,正确的是( )

A. 开创于唐初,废除于清末 B. 通过分科考试选拔官员的制度

C. 毫无公平公正性可言 D. 看重门第,不利于选拔人才

科举制的创立是封建选官制度的一大进步,因为它( )

①冲破了世家大族垄断仕途的局面

②有利于教育文化事业的发展

③有利于官员文化素质的提高

④有利于稳定国家政局,加强中央集权

A. ①②③ B. ②③④ C. ①②③④ D. ①②④

唐太宗曾兴奋地说:“天下英雄,入吾彀中矣!”使他实现这一愿望的主要工具是( )

A. 举荐制 B. 九品中正制

C. 分封赏赐有功之人 D. 科举制

唐太宗任命富于谋略的房玄龄和善断大事的杜如晦做宰相,表明他( )

A. 重视发展生产 B. 推行开明的民族政策

C. 善于用人 D. 提倡节俭

“上问魏征曰:‘人主何为而明,何为而暗?’对曰:‘谦听则明,偏信则暗。’上曰:‘善!’”材料中“上”指的是( )

A. 唐太宗 B. 隋文帝 C. 武则天 D. 唐高宗

他在位时开创科举,开凿运河,造福后世。他好大喜功,不惜民力,结果落了个万世唾骂的恶名。这里说的“他”是( )

A. 秦始皇 B. 汉武帝 C. 隋文帝 D. 隋炀帝

中国历史上唯一的女皇帝是( )

A. 武则天 B. 杨坚 C. 李世民 D. 慈禧

武则天称帝时,改国号为( )

A. 隋 B. 周 C. 唐 D. 宋

“政启开元,治宏贞观”的人物是( )

A. 唐高祖 B. 唐太宗 C. 武则天 D. 唐玄宗

社会稳定,经济空前繁荣,国力强盛,人口增长,在谁统治时期唐朝进入全盛时期?( )

A. 武则天 B. 唐太宗 C. 唐玄宗 D. 唐高宗

“贞观之治”和“开元盛世”出现的共同原因包括( )

①国家统一,社会稳定

②统治者注意调整统治政策

③思想文化上实行高压政策

④重视人才的选拨和任用。

A. ①③④ B. ①②③ C. ②③④ D. ①②④

唐朝的哪座城市,既是当时各民族交往的中心,又是一座国际性的大都市( )

A. 洛阳 B. 长安 C. 扬州 D. 成都

周杰伦在歌曲《青花瓷》中唱道:“素胚勾勒出青花笔锋浓转淡,瓶身描绘的牡丹一如你初妆……”歌词赞美了我国古代瓷器的精美。你知道唐朝时期著名的陶器和瓷器有哪些吗?( )

①唐三彩②白瓷③青瓷。

A. ②③ B. ①②③ C. ①③ D. ①②

“赞普”是对我国古代哪一少数民族首领的称呼( )

A. 回纥 B. 南诏 C. 靺鞨 D. 吐蕃

赢得各民族拥戴,被北方和西北地区各族尊称为“天可汗”的是( )

A. 唐高祖 B. 唐太宗 C. 武则天 D. 唐玄宗

我们想要了解7世纪时中亚、印度半岛以及我国新疆地区的历史状况,可以阅读( )

A. 《金刚经》 B. 《大唐西域记》

C. 《西游记》 D. 《史记》

下列人物,其历史贡献与鉴真相似的是( )

A. 姚崇 B. 李春 C. 杜如晦 D. 玄奘

六次东渡,最终成功到达日本传播唐朝文化的高僧是( )

A. 张骞 B. 玄奘 C. 鉴真 D. 李白

唐朝时,由日本派遣来唐朝学习先进文化的使团被称为( )

A. 留学生 B. 遣唐使 C. 节度使 D. 遣隋使

中外交往源远流长。下列人物在中外文化交流中作出了突出贡献,其中生活在唐朝的是( )

①张骞 ②玄奘 ③鉴真 ④郑和。

A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ②④

我国诗歌创作的黄金时代是( )

A. 先秦时期 B. 唐朝 C. 秦汉时期 D. 宋朝

唐朝曾经强盛一时,8世纪中期之后开始出现衰落的迹象。唐朝由盛而衰的转折点是( )

A. 农民起义 B. 武则天当政 C. 唐玄宗即位 D. 安史之乱

搜集“贞观之治”“开元盛世”“玄奘西游”“鉴真东渡”的相关资料,研究的课题是( )

政权分立与民族融合 B. 中华文明的起源

C. 统一国家的建立 D. 繁荣与开放的唐朝

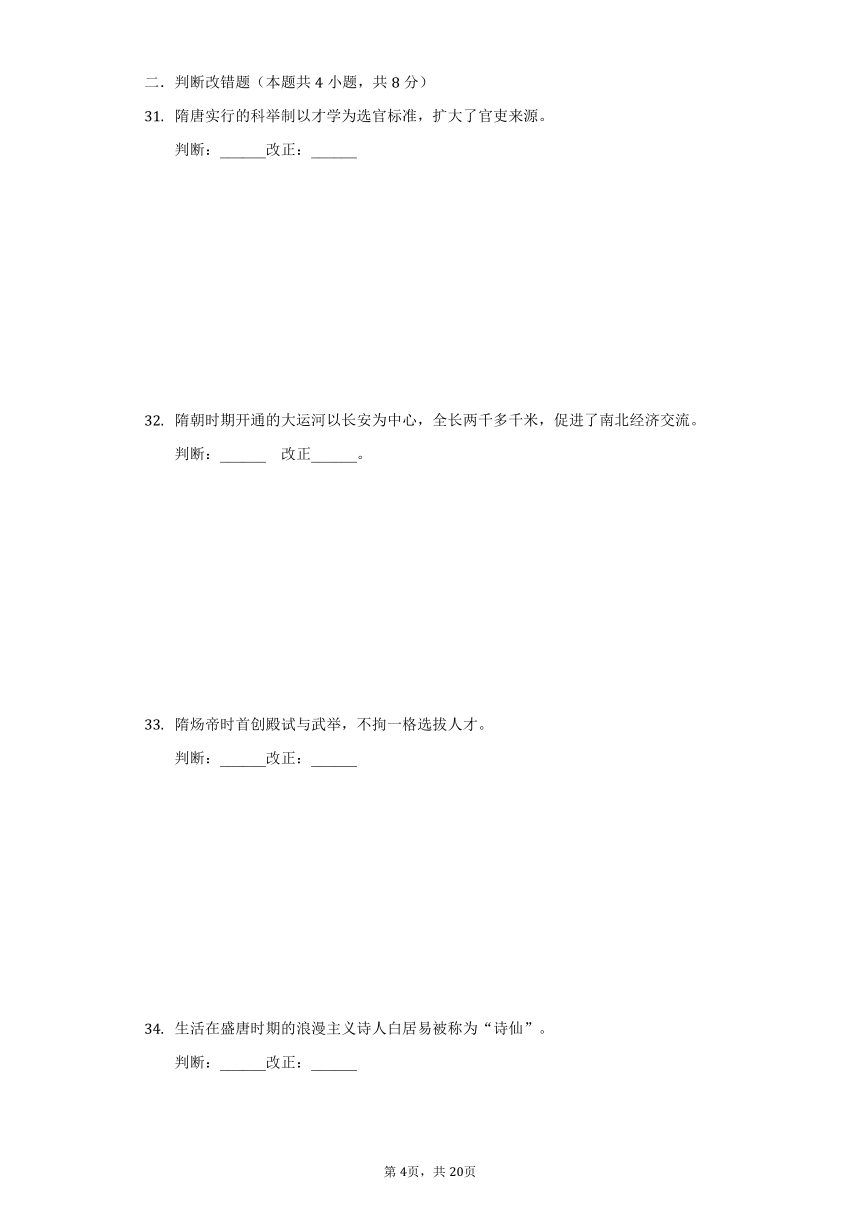

二.判断改错题(本题共4小题,共8分)

隋唐实行的科举制以才学为选官标准,扩大了官吏来源。

判断:______改正:______

隋朝时期开通的大运河以长安为中心,全长两千多千米,促进了南北经济交流。

判断:______ 改正______。

隋炀帝时首创殿试与武举,不拘一格选拔人才。

判断:______改正:______

生活在盛唐时期的浪漫主义诗人白居易被称为“诗仙”。

判断:______改正:______

三.材料解析题(本题共3小题,共32分)

阅读下列材料:回答问题:

材料一:舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。

材料二:自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。

材料三:以铜为镜,可以正衣冠;以人为镜,可以知得失;以人为镜,可以明得失。

(1) 以上材料与哪位皇帝有关?材料一说明他认识到什么问题?

(2) 材料二反映了什么样的民族政策?结合所学知识说说唐朝又实行怎样的对外政策?

(3) 历史上这位皇帝的统治被称为什么?为什么这样称这个时期的统治?

(4) 从他的统治思想中我们能得到什么启示?

阅读下列材料,并回答问题。

唐朝,一个不筑长城的统一王朝,她有开拓创新的气魄,更有包容世界的豪迈。

阅读材料,回答问题。材料一:忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓禀俱丰实。九州道路无豺狼,远行不劳吉日出。

--唐 杜甫《忆昔》

(1)材料一中的唐诗描写了唐朝开元时期繁荣富庶、天下太平的盛世景象,当时的统治者是谁?这一盛世局面是在哪一事件后被打破的?

材料二:

(2)农业工具的创新极大地促进了生产的发展,材料二中唐朝出现的两种新农具分别叫什么?

材料三:水国寒消春日长,燕莺催促花枝忙。风吹金榜落凡世,三十三人名字香。--唐 周匡物《及第谣》

(3)材料三中的唐诗体现了我国古代史上哪种选官制度?武则天对这一制度的完善分别作出了怎样的贡献?

材料四:复旦大学钱文忠教授在讲述唐朝对外关系时说:“一个伟大僧人西行取经的传奇故事,一条由信念、坚持和智慧浇铸而成的求知之路,一个民族朐襟开放、海纳百川的真实写照。”

(4)材料四的这位“伟大僧人”是谁?他当时在位的皇帝是谁?他的一生与佛学密不可分,他为后世留下的经典著作是什么?

根据第一单元隋唐时期内容的学习,回答下面的问题。

(1) 君主与大臣的和谐:请举出这段时期,出现的两对相处融洽的君臣。

(2) 民族与民族的和谐:请举出唐朝推动与周边民族和谐相处的两个典型事例。

(3) 社会制度的和谐:请举出这一时期开创的一个有利于提高行政效率的制度。

(4) 人与自然的和谐:请举出这一时期开通的一个至今仍在发挥作用的工程。

(5) 结合你所学习的本单元的知识,你认为如何才能构建和谐社会,实现国家的长治久安。

答案和解析

1.【答案】B

【解析】581年,北周外戚杨坚(即隋文帝)夺取了政权,建立隋朝,定都长安,设洛阳为陪都。589年,隋灭陈,结束了长期分裂的局面,重新统一了全国。

故选:B。

本题考查隋朝建立的相关知识,结合所学即可作答。

注意识记隋朝建立的时间及人物。

2.【答案】A

【解析】581年,外戚杨坚夺取北周政权,建立隋朝,定都长安(隋时称大兴城),杨坚就是隋文帝。

故选:A。

本题以隋朝的都城为切入点,考查隋朝的建立。

本题以隋朝的建立为背景,考查学生识记历史知识能力。

3.【答案】D

【解析】隋朝大运河以洛阳为中心,北达涿郡(今北京),南至余杭(今杭州).隋朝大运河从北向南分为永济渠、通济渠、邗沟和江南河四段,最北段是永济渠,最南段是江南河。隋朝大运河是古代世界上最长的运河,它的开通,加强了南北交通,巩固了隋王朝对全国的统治,大大促进我国南北经济交流。

故选:D。

本题考查的是隋朝大运河的相关知识。隋炀帝征发几百万人从605年起开通了全长两千多公里的大运河。

掌握隋朝大运河的分段及历史意义,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

4.【答案】C

【解析】大运河的开通促进了南北经济交流,成为贯通南北的大动脉。

故选:C。

本题以重大意义为切入点,考查隋朝大运河。

本题以隋朝大运河为背景,考查学生识记历史知识能力。

5.【答案】C

【解析】隋朝大运河以洛阳为中心,北抵涿郡,南至余杭。涿郡到洛阳段为永济渠,洛阳到淮水段为通济渠,淮水到江都段为邗沟,江都到余杭段为江南河,因此隋朝时期,一批牡丹花从洛阳沿运河到余杭,依次需要经过通济渠、邗沟、江南河。

本题以隋朝时期,一批牡丹花从洛阳沿运河到余杭为切入点,考查隋朝大运河。

6.【答案】C

【解析】“天下转漕,仰此一渠。”指的是隋朝大运河的运输功能。根据所学可知,隋炀帝时,为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治,开通了一条纵贯南北的大运河,大运河以洛阳为中心,北达涿郡,南至余杭,全长2000多公里,是古代世界最长的运河,它的开通,大大加强了南北经济的交流。

故选:C。

本题考查隋朝大运河的作用.隋朝开通大运河的主要目的是为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治,是隋炀帝在位期间开通的.

本题主要考查隋朝大运河,主要考查学生的分析归纳和综合运用历史史实的能力.

7.【答案】B

【解析】一位唐朝官员说:“国家取士,远法前代,进士之科,得人为盛。”材料反映的选官制度是科举制度,它正式创立于隋炀帝。魏晋以来,官员大多从高门权贵的子弟中选拔。隋文帝时,开始用分科考试的方法来选拔官员;隋炀帝时,正式设置进士科,我国科举制度正式诞生,从此门第不高的读书人,可凭才学做官;选拔官吏的权力,也从地方集中到朝廷。

故选:B。

本题考查了科举制度。科举制度在隋朝创立,唐朝时科举制逐渐完善,以进士、明经两科最重要。

本题考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记隋炀帝时,正式设置进士科,我国科举制度正式诞生。

8.【答案】B

【解析】隋朝开创了科举制,即通过分科考试的办法选拔官员的制度。这改变了魏晋时期的选官制度,改善了用人制度。

故选:B。

本题考查的知识点是科举制的创立,注意识记其概念.

注意理解和识记科举制的创立和发展.

9.【答案】C

【解析】据所学知识,为改变魏晋以来选官制度的弊端,隋文帝开始用分科考试的办法选拔官员。隋炀帝时正式设置进士科,科举制度正式诞生,唐朝唐太宗、武则天、唐玄宗等进一步完善了科举制,科举制冲破了世家大族垄断仕途的局面,通过考试可以选拔国家需要的各种人才,赋予社会以革新气象和创造精神,有利于教育文化事业的发展,有利于官员文化素质的提高,有利于稳定国家政局,加强中央集权,所以①②③④是正确的选项。

故选:C。

本题主要考查了科举制的有关内容,要在掌握课本相关知识的基础上,对问题进行深入的分析,从而得出结论。

本题注重考查学生的分析能力,本题的关键点是分析题干,注意准确识记科举制的有关内容。

10.【答案】D

【解析】唐太宗重视人才的培养和选拔,扩充国学的规模,扩建校舍,增加学员。他对发展科举事业很是自负,有一次看到新科进士们从金殿大门鱼贯而出,兴奋地说:“天下英雄,入吾彀中矣!”。

故选:D。

本题考查的是科举制度。

解答本题需要准确识记唐太宗与科举制度的史实。

11.【答案】C

【解析】唐太宗时期注意任用贤才,他曾任命富于谋略的房玄龄和善断大事的杜如晦做宰相,人称“房谋杜断”。

故选:C。

本题主要考查了唐太宗善于纳谏的有关内容,要在掌握课本相关知识的基础上,对问题进行深入的分析,从而得出结论。

本题以贞观之治为背景,考查的是学生对唐太宗统治措施的有关知识的记忆能力。

12.【答案】A

【解析】据“魏征”可知,材料中的“上”指的是唐太宗。据所学知识可知,唐太宗注意任用贤才和虚心纳谏。他重用敢于直言的魏征,魏征前后向他进谏二百多次,受到唐太宗的器重。唐太宗称魏征为“知得失”的一面镜子。

故选:A。

本题主要考查了唐太宗的功绩的有关内容,要在掌握课本相关知识的基础上,对问题进行深入的分析,从而得出结论。

本题以魏征与唐太宗的对话为依托,考查学生解读题干信息和对历史史实的准确识记和理解能力。注意掌握唐太宗统治时期的统治政策。

13.【答案】D

【解析】根据题干给出的“开创科举,开凿运河”可知此人是隋炀帝。隋炀帝时,正式设置进士科,我国科举制度正式诞生,从此门第不高的读书人,可凭才学做官;选拔官吏的权力,也从地方集中到朝廷。为了加强南北交通,巩固对全国的统治,隋炀帝征发几百万人从605年起开通了一条以洛阳为中心,北达涿郡,南至余杭,纵贯南北全长两千多公里的大运河。

故选:D。

本题考查了科举制度。科举制度在隋朝创立,唐朝时科举制逐渐完善,以进士、明经两科最重要。

本题考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记隋炀帝创立科举制度,开凿大运河。

14.【答案】A

【解析】根据所学知识可知,武则天是中国历史上唯一的女皇帝,她当政时期,继续实行唐太宗发展农业生产、选拔贤才的政策,使得唐朝社会经济进一步发展,国力不断增强,人称她的统治为“政启开元,治宏贞观”。

故选:A。

本题以中国历史上唯一的女皇帝为切入点,考查武则天的相关知识。

注意识记武则天统治的相关举措及武则天的历史地位。

15.【答案】B

【解析】唐高宗去世后,武则天相继废掉两个儿子中宗和睿宗,自己做了皇帝,改国号为周,武则天是我国历史上唯一的女皇帝。

故选:B。

本题以武则天在位时改国号为切入点,考查武则天。

本题以武则天为背景,考查学生识记历史知识能力。

16.【答案】C

【解析】武则天是我国历史上唯一的女皇帝。她改唐朝的国号为周,她在位期间,继续实行唐太宗发展农业、选拔贤才的政策,使唐朝社会经济进一步发展,国力不断增强。人们称她的统治“政启开元,治宏贞观”。

故选:C。

本题考查武则天的相关知识,她是我国历史上唯一的女皇帝。考查女皇武则天的统治措施。

本题主要考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记武则天的地位与统治评价。

17.【答案】C

【解析】唐玄宗统治前期,政治清明;政局稳定,加速了社会经济的发展。推动了文化教育的繁荣,成为了唐王朝的鼎盛时期,史称“开元盛世”。

故选:C。

本题考查的是开元盛世的相关知识.

本题考查了学生的历史知识再现能力

18.【答案】D

【解析】“贞观之治”和“开元盛世”出现的共同原因包括国家统一,社会稳定、统治者注意调整统治政策、重视人才的选拨和任用。唐朝时期思想文化上没有实行高压政策,思想文化上实行高压政策不是“贞观之治”和“开元盛世”出现的共同原因。

故选:D。

本题考查“贞观之治”和“开元盛世”,知道思想文化上实行高压政策不是“贞观之治”和“开元盛世”出现的共同原因.

本题考查“贞观之治”和“开元盛世”,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识.

19.【答案】B

【解析】唐长安城内分为坊和市,分别是居民的住宅区和商业区;唐都长安规划整齐,是当时世界上最大的城市,城北的大明宫含元殿,气势宏伟,富丽堂皇。它既是当时各民族交往的中心,又是一座国际性的大都市。

故选:B。

本题考查唐朝的都城。

本题考查学生识记历史知识的能力。重点掌握唐朝的都城。

20.【答案】B

【解析】陶瓷业在唐朝有重要发展,越窑青瓷、邢窑白瓷和唐三彩最为有名,其中唐三彩造型美观,釉色绚丽,是世界工艺的珍品。所以三个选项都符合题意。

故选:B。

本题主要考查了唐朝陶瓷业的发展,要在掌握课本相关知识的基础上,对问题进行深入的分析,从而得出结论。

本题主要考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记唐朝陶瓷业的相关史实。

21.【答案】D

【解析】唐朝经济繁荣,实行开明的民族政策。唐与吐蕃的交往密切,唐朝时,吐蕃是藏族的祖先,吐蕃的首领是赞普。

故选:D。

本题考查的知识点是唐朝的民族关系和民族政策。在唐朝时,吐蕃的首领称为赞普,吐蕃人很早就生活在青藏高原上,是今天藏族的祖先。

把握唐朝与吐蕃交往史实。

22.【答案】B

【解析】由于唐太宗实行开明的民族政策,赢得各民族拥戴,被北方和西北地区各族尊称为“天可汗”。

故选:B。

本题以赢得各民族拥戴,被北方和西北地区各族尊称为“天可汗”的皇帝为切入点,考查唐朝的民族关系。

本题以唐朝的民族关系为背景,考查学生识记历史知识能力。

23.【答案】B

【解析】注意抓住题干中的关键信息“7世纪时中亚、印度半岛以及我国新疆地区的历史状况”,联系所学可知,贞观年间,玄奘所写的《大唐西域记》记载了他西行取经的所见所闻,记录了中亚、印度半岛以及我国新疆地区的历史状况,介绍了沿途各国的历史沿革、风土人情、宗教信仰、地理山川、物产生活等。这部书近百年来被译成多国文字,很受研究者们的青睐。

故选:B。

本题考查《大唐西域记》的相关知识.

本题主要考查学生的历史知识的识记能力,注意扎实掌握玄奘西行和鉴真东渡的主要史实.

24.【答案】D

【解析】根据所学可知,鉴真是唐朝历史上中日友好交流的代表人物,玄奘是唐朝时期中印友好交流的代表人物,都是对外友好交流的代表人物。

故选:D。

本题考查学生对唐朝中外交流的认识.

本题难度不大,主要考查学生的识记能力.注意扎实掌握唐朝中外交流的典型事件.

25.【答案】C

【解析】结合所学知识可知,公元742年(唐天宝元年),鉴真应日本僧人邀请,先后6次东渡,历尽千辛万苦,终于在754年到达日本。他留居日本10年,传播了唐朝多方面的文化成就。为中外友好交往做出了贡献。所以C选项符合题意。

故选:C。

本题以六次东渡,最终成功到达日本传播唐朝文化的高僧为切入点,考查的是唐朝对外交流有关内容。

本题注重考查学生的分析能力,本题的关键点是分析题干,注意准确识记唐朝对外交流的相关知识点。

26.【答案】B

【解析】唐朝时期,日本曾多次派遣使者到中国。日本政府派遣到唐朝进行交流的使团被称为遣唐使。故唐朝时,由日本派遣来唐朝学习先进文化的使团被称为遣唐使。

故选:B。

本题以“由日本派遣来唐朝学习先进文化的使团”为切入点,考查的是唐朝对外关系的知识。

本题以唐朝与日本的关系为背景,考查的是学生对遣唐使的有关知识的记忆能力。

27.【答案】C

【解析】依据题干信息“在中外文化交流中作出了突出贡献,生活在唐朝的”,结合所学知识:张骞生活于汉朝,郑和生活于明朝。唐朝时期,鉴真东渡促进了中日文化的交流,玄奘西游加强了中印文化的交流。

故选:C。

本题考查的是唐朝中外文化交流的知识点,应把握鉴真东渡和玄奘西游的有关历史知识。

解答本题要熟记玄奘西游、鉴真东渡的有关内容。

28.【答案】B

【解析】唐朝是我国古代诗歌发展的黄金时代,唐代影响最大、成就高的诗人当推李白和杜甫。

故选:B。

本题考查了唐诗。李白和杜甫合称“李杜”,他们作品风格迥异的主要原因是生活时代和经历不同,李白生活在盛唐时期,而杜甫生活在唐朝由盛转衰的时代。

本题考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记唐朝是我国古代诗歌发展的黄金时代。

29.【答案】D

【解析】安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫;唐朝的国势由盛转衰;唐朝中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面。唐朝由强盛转向衰弱的标志是安史之乱。

故选:D。

本题考查了安史之乱。安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫。

本题考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记安史之乱的影响。

30.【答案】D

【解析】“贞观之治”、“开元盛世”这两个繁荣治世局面出现在唐朝,“玄奘西游”也出现在唐朝,反映了当时对外开放,唐朝的突出特点是繁荣与开放。

故选:D。

本题主要考查了唐朝繁荣与开放的有关内容,要在掌握课本相关知识的基础上,对问题进行深入的分析,从而得出结论。

解答本题需要全面分析题干相关内容,寻找共同之处,确定主题。

31.【答案】√,√

【解析】科举制度是中国古代读书人参加人才选拔考试的制度,隋朝建立、唐朝完善并为后代沿用。魏晋以来,官员大多从高门权贵的子弟中选拔。隋文帝时,开始用分科考试的方法来选拔官员;隋朝隋炀帝时,设置进士科,我国科举制度正式诞生。唐朝科举制度逐渐完善,常设的考试科目以进士、明经两科最为重要。唐太宗、武则天、唐玄宗是完善科举制的关键人物。唐太宗时期,大大扩充了国学的规模,增加考试科目。武则天大力发展通过考试选拔官吏的科举制度,创立殿试制度、开武举,亲自面试学生。唐玄宗时期,诗赋成为进士科主要的考试内容。题干说法正确。

故答案为:√。

本题主要考查科举制的创立完善。隋唐实行的科举制以才学为选官标准,扩大了官吏来源,促进了社会进步。

本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活掌握科举制的创立完善、内容、特点以及影响。

32.【答案】× “长安”改为“洛阳”

【解析】为巩固隋朝统治,加强南北交通,公元605年,隋炀帝征发民工几百万,开通了以东都洛阳为中心,从北向南分为永济渠、通济渠、邗沟和江南河四段,连成了一条贯通北起涿郡(北京),南到余杭(杭州)的大运河,大运河全长两千多千米,连接了海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系,是古代世界上最长的运河,是贯通南北的大动脉。

故答案为:

判断:×;“长安”改为“洛阳”。

本题主要考查隋朝大运河。

本题以题干信息为依托,考查学生解读题干信息和对历史史实的准确识记和理解能力。注意掌握教材基础知识。

33.【答案】×,隋炀帝改为武则天

【解析】武则天是我国历史上唯一的女皇帝,她在位时创立了殿试和武举,亲自面试考生,不拘一格选拔人才,完善了科举制。

故答案为:

判断:×;改正:隋炀帝改为武则天。

本题考查武则天的相关知识,掌握其主要功绩。

注意识记武则天的统治措施及其历史地位。

34.【答案】×,将“白居易”改为“李白”

【解析】李白生活在盛唐时期,李白的诗歌颂祖国山河的壮美,抒发了昂扬的进取精神,表现出藐视权贵、超凡脱俗的风骨。他的诗飘逸洒脱,充满想象力和感染力,具有浓郁的浪漫情怀,因此享有“诗仙”的赞誉。故题干表述错误,应将“白居易”改为“李白”。

故答案为:

判断:×;改正:将“白居易”改为“李白”。

本题主要考查李白的诗歌的相关史实。 唐朝是中国历史上诗歌创作的黄金时期。当时的文人士子,以唱和吟诵诗歌作为社会交往和抒发情怀的重要方式。唐诗题材丰富,风格多样,传世的诗歌有50000多首。

本题主要考查综合运用所学知识进行判断分析的能力。理解并识记李白的诗歌的相关史实。

35.【答案】

【小题1】(1)材料“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。”出自《贞观政要》,是唐太宗说的话,意思是:君主就像船,老百姓就像水,水可以载着小船,也可以将船掀翻。由材料可知唐太宗认识到人民力量的伟大,人民百姓是王朝兴亡的决定性力量。

(2)“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”这是唐太宗针对少数民族与汉族关系作出的评价,他不同意“贵中华,贱夷狄”这种观点,认为汉族与少数民族没有区别,体现了唐太宗开明、开放的民族政策,唐太宗也因此被少数民族人民尊称为“天可汗”。依据课本知识可知,鉴真东渡日本不仅把律宗传到日本,而且把佛寺建筑、雕塑、绘画等艺术也传到了日本,为传播唐文化做出了重大贡献,反映了唐朝实行开放的对外政策。

(3)由材料“以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以知得失。”可知材料三反映的唐太宗重用贤才,重视纳谏。依据已学知识可知唐太宗统治时期,由于吸取隋亡教训、知人善任、善于纳谏,出现了政治清明,国力增强,社会安定,经济恢复发展,被称之为“贞观之治”。

(4)本题是开放性题目,言之有理即可,可围绕“我们要以民为本,轻徭薄赋,注意减轻人民负担,重用人才,善于听取各方面建议;维护民族团结,坚持和平外交等等”作答。

故答案为:

(1)唐太宗;认识到人民群众力量的伟大。

(2)开明;开放。

(3)贞观之治;政治比较清明,经济得到进一步发展,国力增强。

(4)要虚心听取别人的意见,不断自我完善;要处理好民族关系;要治理好国家就必须爱惜百姓。 【小题2】 【小题3】 【小题4】

【解析】本题主要考查了唐朝统治的有关内容,要在掌握课本相关知识的基础上,对材料进行深入的分析,从而得出结论。

本题注重考查学生的分析能力,本题的关键点是分析材料,注意准确识记唐朝统治的有关内容。

36.【答案】(1)据材料一“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓禀俱丰实。九州道路无豺狼,远行不劳吉日出。”可知,这是唐玄宗统治前期出现的开元盛世。唐玄宗即位后,任用姚崇等人当宰相,重视地方吏治,把中央优秀官吏下放到地方任职,并亲自考核县令政绩,还注意节俭,这些改革措施使开元年间政局为之一新。唐玄宗统治前期,政治清明,经济空前繁荣,仓库充实,人口增加,唐朝进入全盛时期,史称“开元盛世”。开元末年以后,唐玄宗追求享乐,任人唯亲,朝政目趋腐败。边将安禄山一身兼任范阳等三地的节度使,担负东北地区防御重任,逐渐扩张势力。755年,安禄由借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称安史之乱。对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫,唐朝的国势,从此由盛转衰,各种矛盾越来越尖锐。唐朝的中央权力衰微,逐渐形成藩镇割据的局面。

(2)唐朝在农业方面,兴修水利工程,农耕技术提高,水稻广泛采用育秧移植,唐朝农民改进犁的构造制成曲辕犁,还创制了新式灌溉工具筒车,所以图片分别是曲辕犁、筒车。

(3)据材料三“水国寒消春日长,燕莺催促花枝忙。风吹金榜落凡世,三十三人名字锂”可知,材料三中的唐诗体现了我国古代史上科举制度。唐朝科举制度逐渐完善,常设的考试科目以进士、明经两科最为重要。唐太宗、武则天、唐玄宗是完善科举制的关键人物。唐太宗时期,大大扩充了国学的规模。武则天大力发展通过考试选拔官吏的科举制度,创立殿试制度、开武举,亲自面试学生。

(4)据材料四“一个伟大僧人西行取经的传奇故事,一条由信念、坚持和智慧浇铸而成的求知之路”可知,这位“伟大僧人”是玄奘。玄奘是唐代高僧、旅行家、翻译家。俗名陈袆。唐太宗时期,他自长安出发去天竺游学,前后停留19年。贞观二十年,玄奘将自己的游历所见所闻写成了《大唐西域记》,是研究7世纪中亚和南亚各国,特别是研究印度历史地理的珍贵文献,为古代中印文化交流做出了重大贡献。

故答案为:

(1)唐玄宗;安史之乱。

(2)曲辕犁;筒车。

(3)科举制;殿试和武举。

(4)玄奘;唐太宗;《大唐西域记》。

【解析】本题以唐朝,一个不筑长城的统一王朝,她有开拓创新的气魄,更有包容世界的豪迈为切入点,考查的是开元盛世、唐朝新式农具和玄奘西行天竺的相关知识点。

本题考查学生对历史史实的准确识记和理解能力。注意掌握开元盛世、唐朝新式农具和玄奘西行天竺的有关内容。

37.【答案】【小题1】唐太宗与魏征(或房玄龄、杜如晦);唐玄宗与姚崇(或宋璟)。

【小题2】文成公主入藏、各族首领尊唐太宗为“天可汗”、金城公主入藏等。(任写两点即可)

【小题3】三省六部制。

【小题4】隋朝大运河。

【小题5】君主要任用贤才,虚心纳谏;要关爱百姓,轻徭薄赋,戒奢从简,爱惜民力;要与少数民族和平共处;要与周边国家友好交往;要有能够提高行政效率的制度。(言之有理即得分)

【解析】本题考查隋唐时期相处融洽的君臣、唐朝推动与周边民族和谐相处的史实、三省六部制、隋朝大运河等知识,明确君主要任用贤才,虚心纳谏,要关爱百姓,轻徭薄赋,戒奢从简,爱惜民力,要与少数民族和平共的道理,掌握相关的基础知识。

本题考查隋唐时期的重要史实,主要识记唐朝推动与周边民族和谐相处的史实、三省六部制、隋朝大运河等知识,解题关键是掌握基础知识。

第2页,共2页

第1页,共1页

一.选择题(本题共30小题,共60分)

581年,夺取北周政权,建立隋朝的人物是( )

A. 杨广 B. 杨坚 C. 刘邦 D. 杨勇

隋朝建立后,都城定在( )

A. 长安 B. 洛阳 C. 江都 D. 涿郡

隋朝大运河全长两千多千米,是古代世界最长的运河。它的中心是在( )

A. 长安 B. 江都 C. 余杭 D. 洛阳

隋朝开凿大运河的重大意义在于( )

A. 满足隋炀帝游江都的愿望 B. 南水北调

C. 加强了南北经济和文化的交流 D. 便利对少数民族的战争

隋朝时期,一批牡丹花从洛阳沿运河到余杭,依次需要经过( )

A. 邗沟、江南河、通济渠 B. 江南河、通济渠、邗沟

C. 通济渠、邗沟、江南河 D. 通济渠、江南河、邗沟

古人评论大运河说:“天下转漕,仰此一渠。”据此,隋朝开通大运河的作用是( )

A. 巩固了隋朝的统治 B. 方便了隋炀帝南巡

C. 促进了南北经济交流 D. 加强了北部的边防

一位唐朝官员说:“国家取士,远法前代,进士之科,得人为盛。”材料反映的选官制度正式创立于( )

A. 隋文帝 B. 隋炀帝 C. 唐太宗 D. 唐玄宗

下列关于科举制的说法中,正确的是( )

A. 开创于唐初,废除于清末 B. 通过分科考试选拔官员的制度

C. 毫无公平公正性可言 D. 看重门第,不利于选拔人才

科举制的创立是封建选官制度的一大进步,因为它( )

①冲破了世家大族垄断仕途的局面

②有利于教育文化事业的发展

③有利于官员文化素质的提高

④有利于稳定国家政局,加强中央集权

A. ①②③ B. ②③④ C. ①②③④ D. ①②④

唐太宗曾兴奋地说:“天下英雄,入吾彀中矣!”使他实现这一愿望的主要工具是( )

A. 举荐制 B. 九品中正制

C. 分封赏赐有功之人 D. 科举制

唐太宗任命富于谋略的房玄龄和善断大事的杜如晦做宰相,表明他( )

A. 重视发展生产 B. 推行开明的民族政策

C. 善于用人 D. 提倡节俭

“上问魏征曰:‘人主何为而明,何为而暗?’对曰:‘谦听则明,偏信则暗。’上曰:‘善!’”材料中“上”指的是( )

A. 唐太宗 B. 隋文帝 C. 武则天 D. 唐高宗

他在位时开创科举,开凿运河,造福后世。他好大喜功,不惜民力,结果落了个万世唾骂的恶名。这里说的“他”是( )

A. 秦始皇 B. 汉武帝 C. 隋文帝 D. 隋炀帝

中国历史上唯一的女皇帝是( )

A. 武则天 B. 杨坚 C. 李世民 D. 慈禧

武则天称帝时,改国号为( )

A. 隋 B. 周 C. 唐 D. 宋

“政启开元,治宏贞观”的人物是( )

A. 唐高祖 B. 唐太宗 C. 武则天 D. 唐玄宗

社会稳定,经济空前繁荣,国力强盛,人口增长,在谁统治时期唐朝进入全盛时期?( )

A. 武则天 B. 唐太宗 C. 唐玄宗 D. 唐高宗

“贞观之治”和“开元盛世”出现的共同原因包括( )

①国家统一,社会稳定

②统治者注意调整统治政策

③思想文化上实行高压政策

④重视人才的选拨和任用。

A. ①③④ B. ①②③ C. ②③④ D. ①②④

唐朝的哪座城市,既是当时各民族交往的中心,又是一座国际性的大都市( )

A. 洛阳 B. 长安 C. 扬州 D. 成都

周杰伦在歌曲《青花瓷》中唱道:“素胚勾勒出青花笔锋浓转淡,瓶身描绘的牡丹一如你初妆……”歌词赞美了我国古代瓷器的精美。你知道唐朝时期著名的陶器和瓷器有哪些吗?( )

①唐三彩②白瓷③青瓷。

A. ②③ B. ①②③ C. ①③ D. ①②

“赞普”是对我国古代哪一少数民族首领的称呼( )

A. 回纥 B. 南诏 C. 靺鞨 D. 吐蕃

赢得各民族拥戴,被北方和西北地区各族尊称为“天可汗”的是( )

A. 唐高祖 B. 唐太宗 C. 武则天 D. 唐玄宗

我们想要了解7世纪时中亚、印度半岛以及我国新疆地区的历史状况,可以阅读( )

A. 《金刚经》 B. 《大唐西域记》

C. 《西游记》 D. 《史记》

下列人物,其历史贡献与鉴真相似的是( )

A. 姚崇 B. 李春 C. 杜如晦 D. 玄奘

六次东渡,最终成功到达日本传播唐朝文化的高僧是( )

A. 张骞 B. 玄奘 C. 鉴真 D. 李白

唐朝时,由日本派遣来唐朝学习先进文化的使团被称为( )

A. 留学生 B. 遣唐使 C. 节度使 D. 遣隋使

中外交往源远流长。下列人物在中外文化交流中作出了突出贡献,其中生活在唐朝的是( )

①张骞 ②玄奘 ③鉴真 ④郑和。

A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ②④

我国诗歌创作的黄金时代是( )

A. 先秦时期 B. 唐朝 C. 秦汉时期 D. 宋朝

唐朝曾经强盛一时,8世纪中期之后开始出现衰落的迹象。唐朝由盛而衰的转折点是( )

A. 农民起义 B. 武则天当政 C. 唐玄宗即位 D. 安史之乱

搜集“贞观之治”“开元盛世”“玄奘西游”“鉴真东渡”的相关资料,研究的课题是( )

政权分立与民族融合 B. 中华文明的起源

C. 统一国家的建立 D. 繁荣与开放的唐朝

二.判断改错题(本题共4小题,共8分)

隋唐实行的科举制以才学为选官标准,扩大了官吏来源。

判断:______改正:______

隋朝时期开通的大运河以长安为中心,全长两千多千米,促进了南北经济交流。

判断:______ 改正______。

隋炀帝时首创殿试与武举,不拘一格选拔人才。

判断:______改正:______

生活在盛唐时期的浪漫主义诗人白居易被称为“诗仙”。

判断:______改正:______

三.材料解析题(本题共3小题,共32分)

阅读下列材料:回答问题:

材料一:舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。

材料二:自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。

材料三:以铜为镜,可以正衣冠;以人为镜,可以知得失;以人为镜,可以明得失。

(1) 以上材料与哪位皇帝有关?材料一说明他认识到什么问题?

(2) 材料二反映了什么样的民族政策?结合所学知识说说唐朝又实行怎样的对外政策?

(3) 历史上这位皇帝的统治被称为什么?为什么这样称这个时期的统治?

(4) 从他的统治思想中我们能得到什么启示?

阅读下列材料,并回答问题。

唐朝,一个不筑长城的统一王朝,她有开拓创新的气魄,更有包容世界的豪迈。

阅读材料,回答问题。材料一:忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓禀俱丰实。九州道路无豺狼,远行不劳吉日出。

--唐 杜甫《忆昔》

(1)材料一中的唐诗描写了唐朝开元时期繁荣富庶、天下太平的盛世景象,当时的统治者是谁?这一盛世局面是在哪一事件后被打破的?

材料二:

(2)农业工具的创新极大地促进了生产的发展,材料二中唐朝出现的两种新农具分别叫什么?

材料三:水国寒消春日长,燕莺催促花枝忙。风吹金榜落凡世,三十三人名字香。--唐 周匡物《及第谣》

(3)材料三中的唐诗体现了我国古代史上哪种选官制度?武则天对这一制度的完善分别作出了怎样的贡献?

材料四:复旦大学钱文忠教授在讲述唐朝对外关系时说:“一个伟大僧人西行取经的传奇故事,一条由信念、坚持和智慧浇铸而成的求知之路,一个民族朐襟开放、海纳百川的真实写照。”

(4)材料四的这位“伟大僧人”是谁?他当时在位的皇帝是谁?他的一生与佛学密不可分,他为后世留下的经典著作是什么?

根据第一单元隋唐时期内容的学习,回答下面的问题。

(1) 君主与大臣的和谐:请举出这段时期,出现的两对相处融洽的君臣。

(2) 民族与民族的和谐:请举出唐朝推动与周边民族和谐相处的两个典型事例。

(3) 社会制度的和谐:请举出这一时期开创的一个有利于提高行政效率的制度。

(4) 人与自然的和谐:请举出这一时期开通的一个至今仍在发挥作用的工程。

(5) 结合你所学习的本单元的知识,你认为如何才能构建和谐社会,实现国家的长治久安。

答案和解析

1.【答案】B

【解析】581年,北周外戚杨坚(即隋文帝)夺取了政权,建立隋朝,定都长安,设洛阳为陪都。589年,隋灭陈,结束了长期分裂的局面,重新统一了全国。

故选:B。

本题考查隋朝建立的相关知识,结合所学即可作答。

注意识记隋朝建立的时间及人物。

2.【答案】A

【解析】581年,外戚杨坚夺取北周政权,建立隋朝,定都长安(隋时称大兴城),杨坚就是隋文帝。

故选:A。

本题以隋朝的都城为切入点,考查隋朝的建立。

本题以隋朝的建立为背景,考查学生识记历史知识能力。

3.【答案】D

【解析】隋朝大运河以洛阳为中心,北达涿郡(今北京),南至余杭(今杭州).隋朝大运河从北向南分为永济渠、通济渠、邗沟和江南河四段,最北段是永济渠,最南段是江南河。隋朝大运河是古代世界上最长的运河,它的开通,加强了南北交通,巩固了隋王朝对全国的统治,大大促进我国南北经济交流。

故选:D。

本题考查的是隋朝大运河的相关知识。隋炀帝征发几百万人从605年起开通了全长两千多公里的大运河。

掌握隋朝大运河的分段及历史意义,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

4.【答案】C

【解析】大运河的开通促进了南北经济交流,成为贯通南北的大动脉。

故选:C。

本题以重大意义为切入点,考查隋朝大运河。

本题以隋朝大运河为背景,考查学生识记历史知识能力。

5.【答案】C

【解析】隋朝大运河以洛阳为中心,北抵涿郡,南至余杭。涿郡到洛阳段为永济渠,洛阳到淮水段为通济渠,淮水到江都段为邗沟,江都到余杭段为江南河,因此隋朝时期,一批牡丹花从洛阳沿运河到余杭,依次需要经过通济渠、邗沟、江南河。

本题以隋朝时期,一批牡丹花从洛阳沿运河到余杭为切入点,考查隋朝大运河。

6.【答案】C

【解析】“天下转漕,仰此一渠。”指的是隋朝大运河的运输功能。根据所学可知,隋炀帝时,为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治,开通了一条纵贯南北的大运河,大运河以洛阳为中心,北达涿郡,南至余杭,全长2000多公里,是古代世界最长的运河,它的开通,大大加强了南北经济的交流。

故选:C。

本题考查隋朝大运河的作用.隋朝开通大运河的主要目的是为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治,是隋炀帝在位期间开通的.

本题主要考查隋朝大运河,主要考查学生的分析归纳和综合运用历史史实的能力.

7.【答案】B

【解析】一位唐朝官员说:“国家取士,远法前代,进士之科,得人为盛。”材料反映的选官制度是科举制度,它正式创立于隋炀帝。魏晋以来,官员大多从高门权贵的子弟中选拔。隋文帝时,开始用分科考试的方法来选拔官员;隋炀帝时,正式设置进士科,我国科举制度正式诞生,从此门第不高的读书人,可凭才学做官;选拔官吏的权力,也从地方集中到朝廷。

故选:B。

本题考查了科举制度。科举制度在隋朝创立,唐朝时科举制逐渐完善,以进士、明经两科最重要。

本题考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记隋炀帝时,正式设置进士科,我国科举制度正式诞生。

8.【答案】B

【解析】隋朝开创了科举制,即通过分科考试的办法选拔官员的制度。这改变了魏晋时期的选官制度,改善了用人制度。

故选:B。

本题考查的知识点是科举制的创立,注意识记其概念.

注意理解和识记科举制的创立和发展.

9.【答案】C

【解析】据所学知识,为改变魏晋以来选官制度的弊端,隋文帝开始用分科考试的办法选拔官员。隋炀帝时正式设置进士科,科举制度正式诞生,唐朝唐太宗、武则天、唐玄宗等进一步完善了科举制,科举制冲破了世家大族垄断仕途的局面,通过考试可以选拔国家需要的各种人才,赋予社会以革新气象和创造精神,有利于教育文化事业的发展,有利于官员文化素质的提高,有利于稳定国家政局,加强中央集权,所以①②③④是正确的选项。

故选:C。

本题主要考查了科举制的有关内容,要在掌握课本相关知识的基础上,对问题进行深入的分析,从而得出结论。

本题注重考查学生的分析能力,本题的关键点是分析题干,注意准确识记科举制的有关内容。

10.【答案】D

【解析】唐太宗重视人才的培养和选拔,扩充国学的规模,扩建校舍,增加学员。他对发展科举事业很是自负,有一次看到新科进士们从金殿大门鱼贯而出,兴奋地说:“天下英雄,入吾彀中矣!”。

故选:D。

本题考查的是科举制度。

解答本题需要准确识记唐太宗与科举制度的史实。

11.【答案】C

【解析】唐太宗时期注意任用贤才,他曾任命富于谋略的房玄龄和善断大事的杜如晦做宰相,人称“房谋杜断”。

故选:C。

本题主要考查了唐太宗善于纳谏的有关内容,要在掌握课本相关知识的基础上,对问题进行深入的分析,从而得出结论。

本题以贞观之治为背景,考查的是学生对唐太宗统治措施的有关知识的记忆能力。

12.【答案】A

【解析】据“魏征”可知,材料中的“上”指的是唐太宗。据所学知识可知,唐太宗注意任用贤才和虚心纳谏。他重用敢于直言的魏征,魏征前后向他进谏二百多次,受到唐太宗的器重。唐太宗称魏征为“知得失”的一面镜子。

故选:A。

本题主要考查了唐太宗的功绩的有关内容,要在掌握课本相关知识的基础上,对问题进行深入的分析,从而得出结论。

本题以魏征与唐太宗的对话为依托,考查学生解读题干信息和对历史史实的准确识记和理解能力。注意掌握唐太宗统治时期的统治政策。

13.【答案】D

【解析】根据题干给出的“开创科举,开凿运河”可知此人是隋炀帝。隋炀帝时,正式设置进士科,我国科举制度正式诞生,从此门第不高的读书人,可凭才学做官;选拔官吏的权力,也从地方集中到朝廷。为了加强南北交通,巩固对全国的统治,隋炀帝征发几百万人从605年起开通了一条以洛阳为中心,北达涿郡,南至余杭,纵贯南北全长两千多公里的大运河。

故选:D。

本题考查了科举制度。科举制度在隋朝创立,唐朝时科举制逐渐完善,以进士、明经两科最重要。

本题考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记隋炀帝创立科举制度,开凿大运河。

14.【答案】A

【解析】根据所学知识可知,武则天是中国历史上唯一的女皇帝,她当政时期,继续实行唐太宗发展农业生产、选拔贤才的政策,使得唐朝社会经济进一步发展,国力不断增强,人称她的统治为“政启开元,治宏贞观”。

故选:A。

本题以中国历史上唯一的女皇帝为切入点,考查武则天的相关知识。

注意识记武则天统治的相关举措及武则天的历史地位。

15.【答案】B

【解析】唐高宗去世后,武则天相继废掉两个儿子中宗和睿宗,自己做了皇帝,改国号为周,武则天是我国历史上唯一的女皇帝。

故选:B。

本题以武则天在位时改国号为切入点,考查武则天。

本题以武则天为背景,考查学生识记历史知识能力。

16.【答案】C

【解析】武则天是我国历史上唯一的女皇帝。她改唐朝的国号为周,她在位期间,继续实行唐太宗发展农业、选拔贤才的政策,使唐朝社会经济进一步发展,国力不断增强。人们称她的统治“政启开元,治宏贞观”。

故选:C。

本题考查武则天的相关知识,她是我国历史上唯一的女皇帝。考查女皇武则天的统治措施。

本题主要考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记武则天的地位与统治评价。

17.【答案】C

【解析】唐玄宗统治前期,政治清明;政局稳定,加速了社会经济的发展。推动了文化教育的繁荣,成为了唐王朝的鼎盛时期,史称“开元盛世”。

故选:C。

本题考查的是开元盛世的相关知识.

本题考查了学生的历史知识再现能力

18.【答案】D

【解析】“贞观之治”和“开元盛世”出现的共同原因包括国家统一,社会稳定、统治者注意调整统治政策、重视人才的选拨和任用。唐朝时期思想文化上没有实行高压政策,思想文化上实行高压政策不是“贞观之治”和“开元盛世”出现的共同原因。

故选:D。

本题考查“贞观之治”和“开元盛世”,知道思想文化上实行高压政策不是“贞观之治”和“开元盛世”出现的共同原因.

本题考查“贞观之治”和“开元盛世”,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识.

19.【答案】B

【解析】唐长安城内分为坊和市,分别是居民的住宅区和商业区;唐都长安规划整齐,是当时世界上最大的城市,城北的大明宫含元殿,气势宏伟,富丽堂皇。它既是当时各民族交往的中心,又是一座国际性的大都市。

故选:B。

本题考查唐朝的都城。

本题考查学生识记历史知识的能力。重点掌握唐朝的都城。

20.【答案】B

【解析】陶瓷业在唐朝有重要发展,越窑青瓷、邢窑白瓷和唐三彩最为有名,其中唐三彩造型美观,釉色绚丽,是世界工艺的珍品。所以三个选项都符合题意。

故选:B。

本题主要考查了唐朝陶瓷业的发展,要在掌握课本相关知识的基础上,对问题进行深入的分析,从而得出结论。

本题主要考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记唐朝陶瓷业的相关史实。

21.【答案】D

【解析】唐朝经济繁荣,实行开明的民族政策。唐与吐蕃的交往密切,唐朝时,吐蕃是藏族的祖先,吐蕃的首领是赞普。

故选:D。

本题考查的知识点是唐朝的民族关系和民族政策。在唐朝时,吐蕃的首领称为赞普,吐蕃人很早就生活在青藏高原上,是今天藏族的祖先。

把握唐朝与吐蕃交往史实。

22.【答案】B

【解析】由于唐太宗实行开明的民族政策,赢得各民族拥戴,被北方和西北地区各族尊称为“天可汗”。

故选:B。

本题以赢得各民族拥戴,被北方和西北地区各族尊称为“天可汗”的皇帝为切入点,考查唐朝的民族关系。

本题以唐朝的民族关系为背景,考查学生识记历史知识能力。

23.【答案】B

【解析】注意抓住题干中的关键信息“7世纪时中亚、印度半岛以及我国新疆地区的历史状况”,联系所学可知,贞观年间,玄奘所写的《大唐西域记》记载了他西行取经的所见所闻,记录了中亚、印度半岛以及我国新疆地区的历史状况,介绍了沿途各国的历史沿革、风土人情、宗教信仰、地理山川、物产生活等。这部书近百年来被译成多国文字,很受研究者们的青睐。

故选:B。

本题考查《大唐西域记》的相关知识.

本题主要考查学生的历史知识的识记能力,注意扎实掌握玄奘西行和鉴真东渡的主要史实.

24.【答案】D

【解析】根据所学可知,鉴真是唐朝历史上中日友好交流的代表人物,玄奘是唐朝时期中印友好交流的代表人物,都是对外友好交流的代表人物。

故选:D。

本题考查学生对唐朝中外交流的认识.

本题难度不大,主要考查学生的识记能力.注意扎实掌握唐朝中外交流的典型事件.

25.【答案】C

【解析】结合所学知识可知,公元742年(唐天宝元年),鉴真应日本僧人邀请,先后6次东渡,历尽千辛万苦,终于在754年到达日本。他留居日本10年,传播了唐朝多方面的文化成就。为中外友好交往做出了贡献。所以C选项符合题意。

故选:C。

本题以六次东渡,最终成功到达日本传播唐朝文化的高僧为切入点,考查的是唐朝对外交流有关内容。

本题注重考查学生的分析能力,本题的关键点是分析题干,注意准确识记唐朝对外交流的相关知识点。

26.【答案】B

【解析】唐朝时期,日本曾多次派遣使者到中国。日本政府派遣到唐朝进行交流的使团被称为遣唐使。故唐朝时,由日本派遣来唐朝学习先进文化的使团被称为遣唐使。

故选:B。

本题以“由日本派遣来唐朝学习先进文化的使团”为切入点,考查的是唐朝对外关系的知识。

本题以唐朝与日本的关系为背景,考查的是学生对遣唐使的有关知识的记忆能力。

27.【答案】C

【解析】依据题干信息“在中外文化交流中作出了突出贡献,生活在唐朝的”,结合所学知识:张骞生活于汉朝,郑和生活于明朝。唐朝时期,鉴真东渡促进了中日文化的交流,玄奘西游加强了中印文化的交流。

故选:C。

本题考查的是唐朝中外文化交流的知识点,应把握鉴真东渡和玄奘西游的有关历史知识。

解答本题要熟记玄奘西游、鉴真东渡的有关内容。

28.【答案】B

【解析】唐朝是我国古代诗歌发展的黄金时代,唐代影响最大、成就高的诗人当推李白和杜甫。

故选:B。

本题考查了唐诗。李白和杜甫合称“李杜”,他们作品风格迥异的主要原因是生活时代和经历不同,李白生活在盛唐时期,而杜甫生活在唐朝由盛转衰的时代。

本题考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记唐朝是我国古代诗歌发展的黄金时代。

29.【答案】D

【解析】安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫;唐朝的国势由盛转衰;唐朝中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面。唐朝由强盛转向衰弱的标志是安史之乱。

故选:D。

本题考查了安史之乱。安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫。

本题考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记安史之乱的影响。

30.【答案】D

【解析】“贞观之治”、“开元盛世”这两个繁荣治世局面出现在唐朝,“玄奘西游”也出现在唐朝,反映了当时对外开放,唐朝的突出特点是繁荣与开放。

故选:D。

本题主要考查了唐朝繁荣与开放的有关内容,要在掌握课本相关知识的基础上,对问题进行深入的分析,从而得出结论。

解答本题需要全面分析题干相关内容,寻找共同之处,确定主题。

31.【答案】√,√

【解析】科举制度是中国古代读书人参加人才选拔考试的制度,隋朝建立、唐朝完善并为后代沿用。魏晋以来,官员大多从高门权贵的子弟中选拔。隋文帝时,开始用分科考试的方法来选拔官员;隋朝隋炀帝时,设置进士科,我国科举制度正式诞生。唐朝科举制度逐渐完善,常设的考试科目以进士、明经两科最为重要。唐太宗、武则天、唐玄宗是完善科举制的关键人物。唐太宗时期,大大扩充了国学的规模,增加考试科目。武则天大力发展通过考试选拔官吏的科举制度,创立殿试制度、开武举,亲自面试学生。唐玄宗时期,诗赋成为进士科主要的考试内容。题干说法正确。

故答案为:√。

本题主要考查科举制的创立完善。隋唐实行的科举制以才学为选官标准,扩大了官吏来源,促进了社会进步。

本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活掌握科举制的创立完善、内容、特点以及影响。

32.【答案】× “长安”改为“洛阳”

【解析】为巩固隋朝统治,加强南北交通,公元605年,隋炀帝征发民工几百万,开通了以东都洛阳为中心,从北向南分为永济渠、通济渠、邗沟和江南河四段,连成了一条贯通北起涿郡(北京),南到余杭(杭州)的大运河,大运河全长两千多千米,连接了海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系,是古代世界上最长的运河,是贯通南北的大动脉。

故答案为:

判断:×;“长安”改为“洛阳”。

本题主要考查隋朝大运河。

本题以题干信息为依托,考查学生解读题干信息和对历史史实的准确识记和理解能力。注意掌握教材基础知识。

33.【答案】×,隋炀帝改为武则天

【解析】武则天是我国历史上唯一的女皇帝,她在位时创立了殿试和武举,亲自面试考生,不拘一格选拔人才,完善了科举制。

故答案为:

判断:×;改正:隋炀帝改为武则天。

本题考查武则天的相关知识,掌握其主要功绩。

注意识记武则天的统治措施及其历史地位。

34.【答案】×,将“白居易”改为“李白”

【解析】李白生活在盛唐时期,李白的诗歌颂祖国山河的壮美,抒发了昂扬的进取精神,表现出藐视权贵、超凡脱俗的风骨。他的诗飘逸洒脱,充满想象力和感染力,具有浓郁的浪漫情怀,因此享有“诗仙”的赞誉。故题干表述错误,应将“白居易”改为“李白”。

故答案为:

判断:×;改正:将“白居易”改为“李白”。

本题主要考查李白的诗歌的相关史实。 唐朝是中国历史上诗歌创作的黄金时期。当时的文人士子,以唱和吟诵诗歌作为社会交往和抒发情怀的重要方式。唐诗题材丰富,风格多样,传世的诗歌有50000多首。

本题主要考查综合运用所学知识进行判断分析的能力。理解并识记李白的诗歌的相关史实。

35.【答案】

【小题1】(1)材料“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。”出自《贞观政要》,是唐太宗说的话,意思是:君主就像船,老百姓就像水,水可以载着小船,也可以将船掀翻。由材料可知唐太宗认识到人民力量的伟大,人民百姓是王朝兴亡的决定性力量。

(2)“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”这是唐太宗针对少数民族与汉族关系作出的评价,他不同意“贵中华,贱夷狄”这种观点,认为汉族与少数民族没有区别,体现了唐太宗开明、开放的民族政策,唐太宗也因此被少数民族人民尊称为“天可汗”。依据课本知识可知,鉴真东渡日本不仅把律宗传到日本,而且把佛寺建筑、雕塑、绘画等艺术也传到了日本,为传播唐文化做出了重大贡献,反映了唐朝实行开放的对外政策。

(3)由材料“以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以知得失。”可知材料三反映的唐太宗重用贤才,重视纳谏。依据已学知识可知唐太宗统治时期,由于吸取隋亡教训、知人善任、善于纳谏,出现了政治清明,国力增强,社会安定,经济恢复发展,被称之为“贞观之治”。

(4)本题是开放性题目,言之有理即可,可围绕“我们要以民为本,轻徭薄赋,注意减轻人民负担,重用人才,善于听取各方面建议;维护民族团结,坚持和平外交等等”作答。

故答案为:

(1)唐太宗;认识到人民群众力量的伟大。

(2)开明;开放。

(3)贞观之治;政治比较清明,经济得到进一步发展,国力增强。

(4)要虚心听取别人的意见,不断自我完善;要处理好民族关系;要治理好国家就必须爱惜百姓。 【小题2】 【小题3】 【小题4】

【解析】本题主要考查了唐朝统治的有关内容,要在掌握课本相关知识的基础上,对材料进行深入的分析,从而得出结论。

本题注重考查学生的分析能力,本题的关键点是分析材料,注意准确识记唐朝统治的有关内容。

36.【答案】(1)据材料一“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓禀俱丰实。九州道路无豺狼,远行不劳吉日出。”可知,这是唐玄宗统治前期出现的开元盛世。唐玄宗即位后,任用姚崇等人当宰相,重视地方吏治,把中央优秀官吏下放到地方任职,并亲自考核县令政绩,还注意节俭,这些改革措施使开元年间政局为之一新。唐玄宗统治前期,政治清明,经济空前繁荣,仓库充实,人口增加,唐朝进入全盛时期,史称“开元盛世”。开元末年以后,唐玄宗追求享乐,任人唯亲,朝政目趋腐败。边将安禄山一身兼任范阳等三地的节度使,担负东北地区防御重任,逐渐扩张势力。755年,安禄由借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称安史之乱。对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫,唐朝的国势,从此由盛转衰,各种矛盾越来越尖锐。唐朝的中央权力衰微,逐渐形成藩镇割据的局面。

(2)唐朝在农业方面,兴修水利工程,农耕技术提高,水稻广泛采用育秧移植,唐朝农民改进犁的构造制成曲辕犁,还创制了新式灌溉工具筒车,所以图片分别是曲辕犁、筒车。

(3)据材料三“水国寒消春日长,燕莺催促花枝忙。风吹金榜落凡世,三十三人名字锂”可知,材料三中的唐诗体现了我国古代史上科举制度。唐朝科举制度逐渐完善,常设的考试科目以进士、明经两科最为重要。唐太宗、武则天、唐玄宗是完善科举制的关键人物。唐太宗时期,大大扩充了国学的规模。武则天大力发展通过考试选拔官吏的科举制度,创立殿试制度、开武举,亲自面试学生。

(4)据材料四“一个伟大僧人西行取经的传奇故事,一条由信念、坚持和智慧浇铸而成的求知之路”可知,这位“伟大僧人”是玄奘。玄奘是唐代高僧、旅行家、翻译家。俗名陈袆。唐太宗时期,他自长安出发去天竺游学,前后停留19年。贞观二十年,玄奘将自己的游历所见所闻写成了《大唐西域记》,是研究7世纪中亚和南亚各国,特别是研究印度历史地理的珍贵文献,为古代中印文化交流做出了重大贡献。

故答案为:

(1)唐玄宗;安史之乱。

(2)曲辕犁;筒车。

(3)科举制;殿试和武举。

(4)玄奘;唐太宗;《大唐西域记》。

【解析】本题以唐朝,一个不筑长城的统一王朝,她有开拓创新的气魄,更有包容世界的豪迈为切入点,考查的是开元盛世、唐朝新式农具和玄奘西行天竺的相关知识点。

本题考查学生对历史史实的准确识记和理解能力。注意掌握开元盛世、唐朝新式农具和玄奘西行天竺的有关内容。

37.【答案】【小题1】唐太宗与魏征(或房玄龄、杜如晦);唐玄宗与姚崇(或宋璟)。

【小题2】文成公主入藏、各族首领尊唐太宗为“天可汗”、金城公主入藏等。(任写两点即可)

【小题3】三省六部制。

【小题4】隋朝大运河。

【小题5】君主要任用贤才,虚心纳谏;要关爱百姓,轻徭薄赋,戒奢从简,爱惜民力;要与少数民族和平共处;要与周边国家友好交往;要有能够提高行政效率的制度。(言之有理即得分)

【解析】本题考查隋唐时期相处融洽的君臣、唐朝推动与周边民族和谐相处的史实、三省六部制、隋朝大运河等知识,明确君主要任用贤才,虚心纳谏,要关爱百姓,轻徭薄赋,戒奢从简,爱惜民力,要与少数民族和平共的道理,掌握相关的基础知识。

本题考查隋唐时期的重要史实,主要识记唐朝推动与周边民族和谐相处的史实、三省六部制、隋朝大运河等知识,解题关键是掌握基础知识。

第2页,共2页

第1页,共1页

同课章节目录