第21课《古代诗歌五首——登幽州台歌、登飞来峰》对比阅读(共16张PPT)2021—2022学年部编版语文七年级下册

文档属性

| 名称 | 第21课《古代诗歌五首——登幽州台歌、登飞来峰》对比阅读(共16张PPT)2021—2022学年部编版语文七年级下册 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-16 18:45:55 | ||

图片预览

文档简介

(共16张PPT)

知人论世说“登高”,明史辨理感胸怀

——《登幽州台歌》《登飞来峰》对比阅读

君子登高必赋。——孔子

登高能赋,可为大夫。——《汉书·艺文志》

我读诗人:了解陈子昂

陈子昂(661—702),字伯玉,梓州射洪(今属四川)人,唐代文学家。

文明元年(684年)举进士,以上书论政得到武则天重视,授麟台正字,后官至右拾遗。陈子昂曾两度从军边塞,对边防事务颇有远见。但因其直言敢谏,曾蒙冤下狱。

696年,建安王武攸宜北征契丹,陈子昂随军担任参谋。次年,军队兵败,武攸宜闻讯震恐,不敢进军。陈子昂提出了一系列挽救败局的建议如明法制、以长攻短等,并请为前驱击敌,武非但不听,反而将他降为军曹。

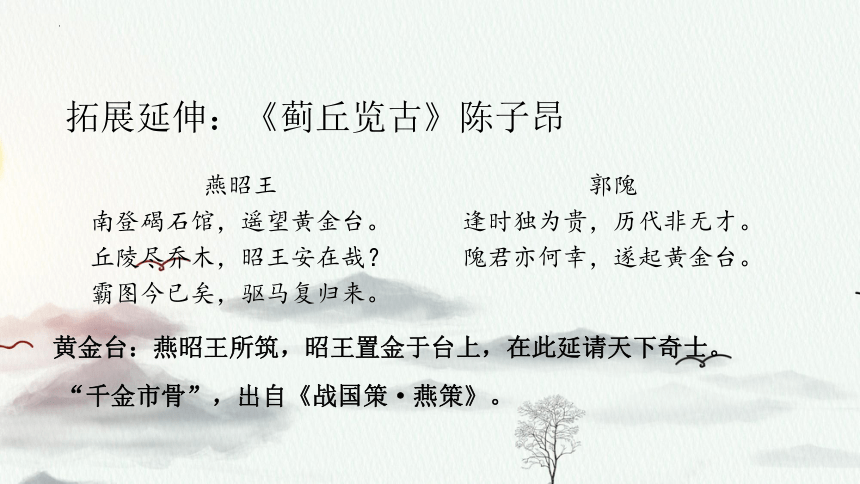

拓展延伸:《蓟丘览古》陈子昂

燕昭王

南登碣石馆,遥望黄金台。

丘陵尽乔木,昭王安在哉?

霸图今已矣,驱马复归来。

郭隗

逢时独为贵,历代非无才。

隗君亦何幸,遂起黄金台。

黄金台:燕昭王所筑,昭王置金于台上,在此延请天下奇士。

“千金市骨”,出自《战国策·燕策》。

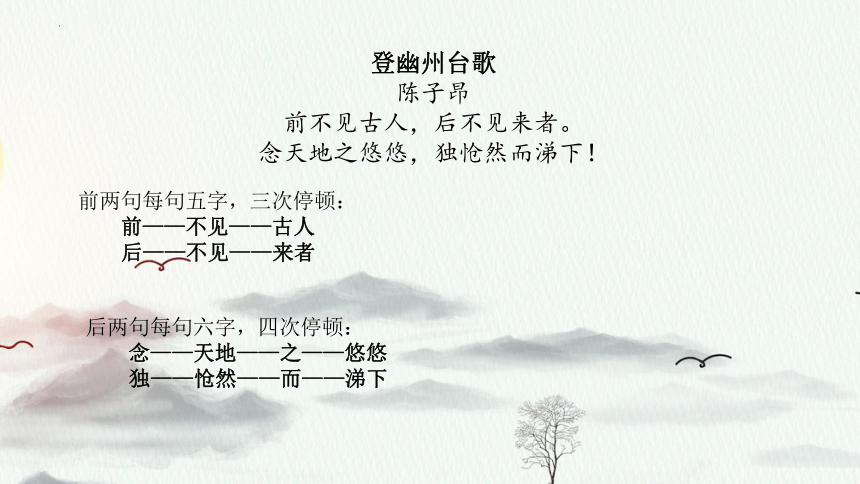

登幽州台歌

陈子昂

前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而涕下!

前两句每句五字,三次停顿:

前——不见——古人

后——不见——来者

后两句每句六字,四次停顿:

念——天地——之——悠悠

独——怆然——而——涕下

登幽州台歌

陈子昂

前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而涕下!

请同学们想一想“古人”“来者”指的是什么人呢?

结合《蓟丘览古》,我们知道“古人”“来者”是指像

燕昭王那样求贤若渴、礼贤下士、知人善任的贤明君主。

登幽州台歌

陈子昂

前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而涕下!

请同学们想一想,如果我们要创作一幅陈子昂登幽州台

的画作,表达这首诗的诗境,你会如何构图呢?

登幽州台歌

陈子昂

前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而涕下!

回顾读诗方法:

搜集诗人资料

明确创作背景

解析关键词意

登幽州台歌

陈子昂

前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而涕下!

“知人论世”:

颂(诵)其诗,读其书,不知其人,可乎?是以论其世也。

——《孟子·万章下》

登飞来峰

王安石

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

请同学们运用“知人论世”这一鉴赏诗歌的基本方法,自主学习《登飞来峰》,解决以下几个问题:

1、王安石创作《登飞来峰》时处于什么人生状态?

2、同是登高诗,《登飞来峰》与《登幽州台歌》表达的情感、志向有何异同?

3、请试着解读两位诗人产生不同登高之感的原因。

登飞来峰

王安石

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

庆历二年(1042),年仅21岁的王安石考中进士,赴扬州任签判,后又升任鄞县知,卓有政绩。皇佑二年(1050)夏,29岁的王安石知县任期到,在还乡途中,他游览飞来峰,登上峰顶,写下了《登飞来峰》。此时的诗人年少得志,仕途顺利,正是意气风发时。

登飞来峰

王安石

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

千寻:夸张,形容极高。

《登幽州台歌》是想象不能会面的贤君明主,而《登飞来峰》却在想象描绘站在塔顶欣赏辉煌灿烂的日出之景。联系王安石这时候颇为得志的境遇,我们可以遥想站在飞来峰上的诗人多么朝气蓬勃,对前途充满信心啊。

登飞来峰

王安石

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

浮云:古人常用来比喻奸邪小人,如汉代陆贾《新语·慎微篇》有:“故邪臣之蔽贤,犹浮云之障日也。”

“总为浮云能蔽日,长安不见使人愁”(李白《登金陵凤凰台》)

最高层:显示出诗人的自信。

登幽州台歌

陈子昂

前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而涕下!

登飞来峰

王安石

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

慨然有矫世变俗之志。——《宋史·王安石传》

常欲奋身以答国士。——《陈氏别传》

知人论世说“登高”,明史辨理感胸怀

同是登高,陈子昂《登幽州台歌》表达怀才不遇的抑郁悲声,王安石《登飞来峰》吟出踌躇满志的昂扬高歌,这两首登高诗都道出了与诗人具有共同遭遇或相似命运的千千万万后来人的心声,成为经典。人们用“前不见古人,后不见来者”传递能人志士无力挽救危亡的凄怆悲叹,用“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”表达高瞻远瞩、不畏困难的决心和勇气。

1.请同学们从《望岳》《登高》《登金陵凤凰台》《登鹳雀楼》中任选一首,或者自己搜集一首登高诗,用“知人论世”的方法分析其创作背景和诗歌意涵,写一篇诗歌鉴赏,150字左右。

2.请把你所作诗歌鉴赏拿来与同学分享,互相交流,奇文共欣赏,疑义相与析。

知人论世说“登高”,明史辨理感胸怀

知人论世说“登高”,明史辨理感胸怀

——《登幽州台歌》《登飞来峰》对比阅读

君子登高必赋。——孔子

登高能赋,可为大夫。——《汉书·艺文志》

我读诗人:了解陈子昂

陈子昂(661—702),字伯玉,梓州射洪(今属四川)人,唐代文学家。

文明元年(684年)举进士,以上书论政得到武则天重视,授麟台正字,后官至右拾遗。陈子昂曾两度从军边塞,对边防事务颇有远见。但因其直言敢谏,曾蒙冤下狱。

696年,建安王武攸宜北征契丹,陈子昂随军担任参谋。次年,军队兵败,武攸宜闻讯震恐,不敢进军。陈子昂提出了一系列挽救败局的建议如明法制、以长攻短等,并请为前驱击敌,武非但不听,反而将他降为军曹。

拓展延伸:《蓟丘览古》陈子昂

燕昭王

南登碣石馆,遥望黄金台。

丘陵尽乔木,昭王安在哉?

霸图今已矣,驱马复归来。

郭隗

逢时独为贵,历代非无才。

隗君亦何幸,遂起黄金台。

黄金台:燕昭王所筑,昭王置金于台上,在此延请天下奇士。

“千金市骨”,出自《战国策·燕策》。

登幽州台歌

陈子昂

前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而涕下!

前两句每句五字,三次停顿:

前——不见——古人

后——不见——来者

后两句每句六字,四次停顿:

念——天地——之——悠悠

独——怆然——而——涕下

登幽州台歌

陈子昂

前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而涕下!

请同学们想一想“古人”“来者”指的是什么人呢?

结合《蓟丘览古》,我们知道“古人”“来者”是指像

燕昭王那样求贤若渴、礼贤下士、知人善任的贤明君主。

登幽州台歌

陈子昂

前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而涕下!

请同学们想一想,如果我们要创作一幅陈子昂登幽州台

的画作,表达这首诗的诗境,你会如何构图呢?

登幽州台歌

陈子昂

前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而涕下!

回顾读诗方法:

搜集诗人资料

明确创作背景

解析关键词意

登幽州台歌

陈子昂

前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而涕下!

“知人论世”:

颂(诵)其诗,读其书,不知其人,可乎?是以论其世也。

——《孟子·万章下》

登飞来峰

王安石

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

请同学们运用“知人论世”这一鉴赏诗歌的基本方法,自主学习《登飞来峰》,解决以下几个问题:

1、王安石创作《登飞来峰》时处于什么人生状态?

2、同是登高诗,《登飞来峰》与《登幽州台歌》表达的情感、志向有何异同?

3、请试着解读两位诗人产生不同登高之感的原因。

登飞来峰

王安石

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

庆历二年(1042),年仅21岁的王安石考中进士,赴扬州任签判,后又升任鄞县知,卓有政绩。皇佑二年(1050)夏,29岁的王安石知县任期到,在还乡途中,他游览飞来峰,登上峰顶,写下了《登飞来峰》。此时的诗人年少得志,仕途顺利,正是意气风发时。

登飞来峰

王安石

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

千寻:夸张,形容极高。

《登幽州台歌》是想象不能会面的贤君明主,而《登飞来峰》却在想象描绘站在塔顶欣赏辉煌灿烂的日出之景。联系王安石这时候颇为得志的境遇,我们可以遥想站在飞来峰上的诗人多么朝气蓬勃,对前途充满信心啊。

登飞来峰

王安石

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

浮云:古人常用来比喻奸邪小人,如汉代陆贾《新语·慎微篇》有:“故邪臣之蔽贤,犹浮云之障日也。”

“总为浮云能蔽日,长安不见使人愁”(李白《登金陵凤凰台》)

最高层:显示出诗人的自信。

登幽州台歌

陈子昂

前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而涕下!

登飞来峰

王安石

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

慨然有矫世变俗之志。——《宋史·王安石传》

常欲奋身以答国士。——《陈氏别传》

知人论世说“登高”,明史辨理感胸怀

同是登高,陈子昂《登幽州台歌》表达怀才不遇的抑郁悲声,王安石《登飞来峰》吟出踌躇满志的昂扬高歌,这两首登高诗都道出了与诗人具有共同遭遇或相似命运的千千万万后来人的心声,成为经典。人们用“前不见古人,后不见来者”传递能人志士无力挽救危亡的凄怆悲叹,用“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”表达高瞻远瞩、不畏困难的决心和勇气。

1.请同学们从《望岳》《登高》《登金陵凤凰台》《登鹳雀楼》中任选一首,或者自己搜集一首登高诗,用“知人论世”的方法分析其创作背景和诗歌意涵,写一篇诗歌鉴赏,150字左右。

2.请把你所作诗歌鉴赏拿来与同学分享,互相交流,奇文共欣赏,疑义相与析。

知人论世说“登高”,明史辨理感胸怀

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读