第四章 万有引力与航天 章末综合测评卷(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 第四章 万有引力与航天 章末综合测评卷(Word版含答案) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 868.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪科版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-03-17 16:28:29 | ||

图片预览

文档简介

第4章 万有引力与航天 章末综合测评卷

一、单选题

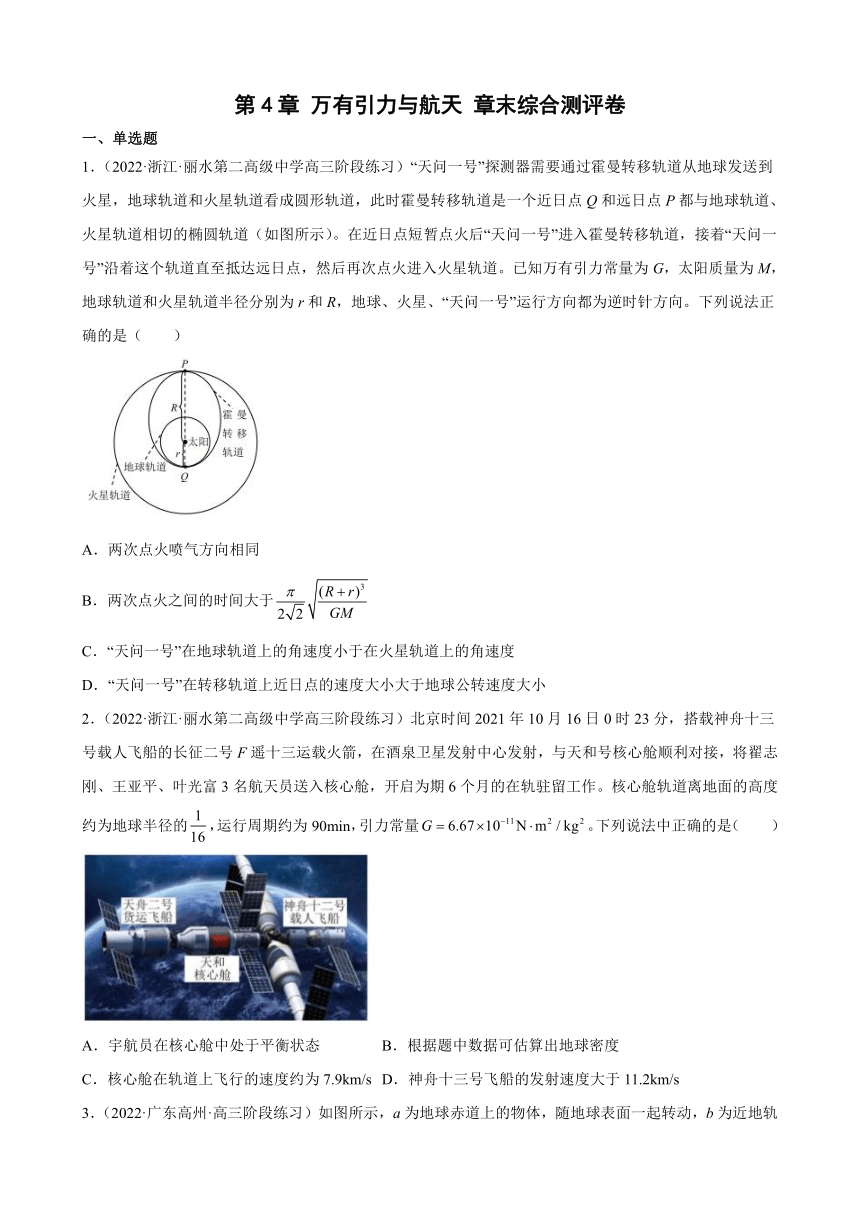

1.(2022·浙江·丽水第二高级中学高三阶段练习)“天问一号”探测器需要通过霍曼转移轨道从地球发送到火星,地球轨道和火星轨道看成圆形轨道,此时霍曼转移轨道是一个近日点Q和远日点P都与地球轨道、火星轨道相切的椭圆轨道(如图所示)。在近日点短暂点火后“天问一号”进入霍曼转移轨道,接着“天问一号”沿着这个轨道直至抵达远日点,然后再次点火进入火星轨道。已知万有引力常量为G,太阳质量为M,地球轨道和火星轨道半径分别为r和R,地球、火星、“天问一号”运行方向都为逆时针方向。下列说法正确的是( )

A.两次点火喷气方向相同

B.两次点火之间的时间大于

C.“天问一号”在地球轨道上的角速度小于在火星轨道上的角速度

D.“天问一号”在转移轨道上近日点的速度大小大于地球公转速度大小

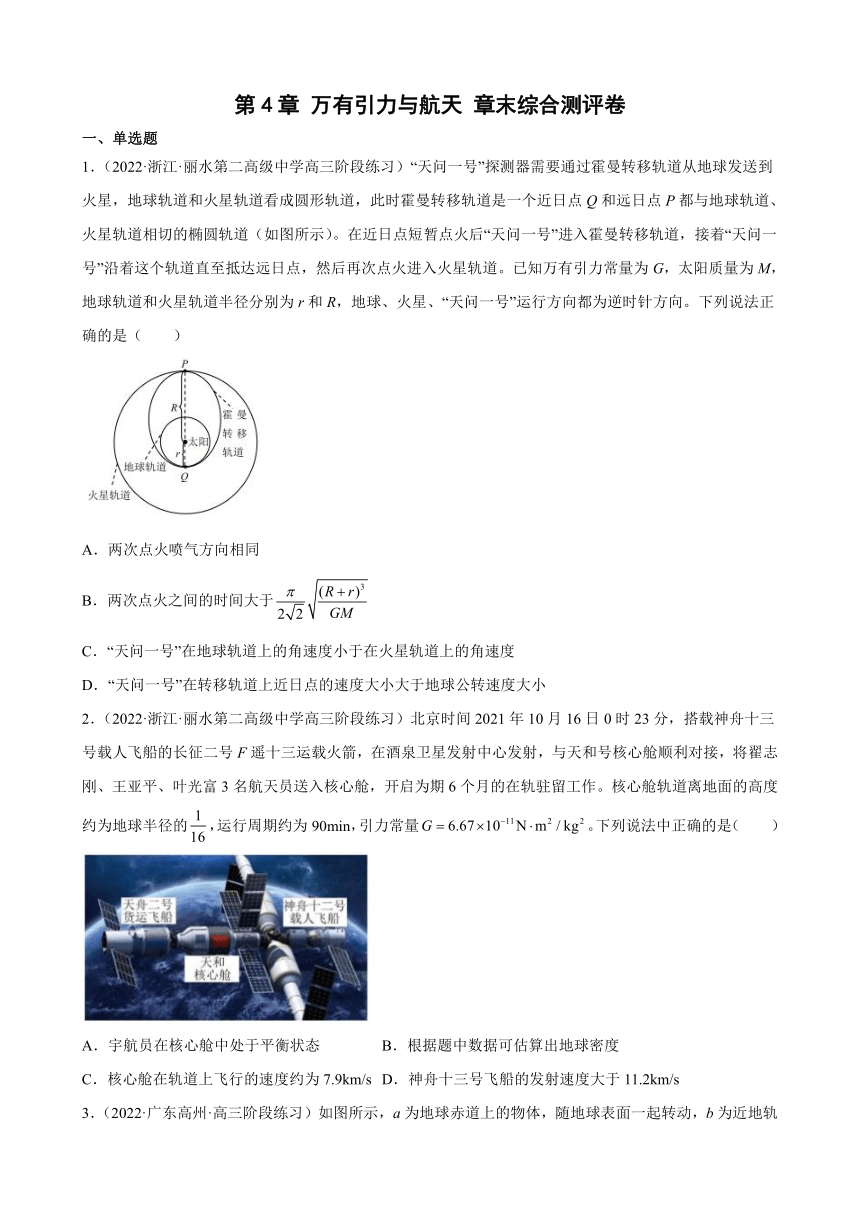

2.(2022·浙江·丽水第二高级中学高三阶段练习)北京时间2021年10月16日0时23分,搭载神舟十三号载人飞船的长征二号F遥十三运载火箭,在酒泉卫星发射中心发射,与天和号核心舱顺利对接,将翟志刚、王亚平、叶光富3名航天员送入核心舱,开启为期6个月的在轨驻留工作。核心舱轨道离地面的高度约为地球半径的,运行周期约为90min,引力常量。下列说法中正确的是( )

A.宇航员在核心舱中处于平衡状态 B.根据题中数据可估算出地球密度

C.核心舱在轨道上飞行的速度约为7.9km/s D.神舟十三号飞船的发射速度大于11.2km/s

3.(2022·广东高州·高三阶段练习)如图所示,a为地球赤道上的物体,随地球表面一起转动,b为近地轨道卫星,c为同步轨道卫星,d为高空探测卫星。若a、b、c、d绕地球转动的方向相同,且均可视为匀速圆周运动。则( )

A.a、b、c、d中,a的加速度最大

B.a、b、c、d中,b的线速度最大

C.a、b、c、d中,c的周期最大

D.a、b、c、d中,d的角速度最大

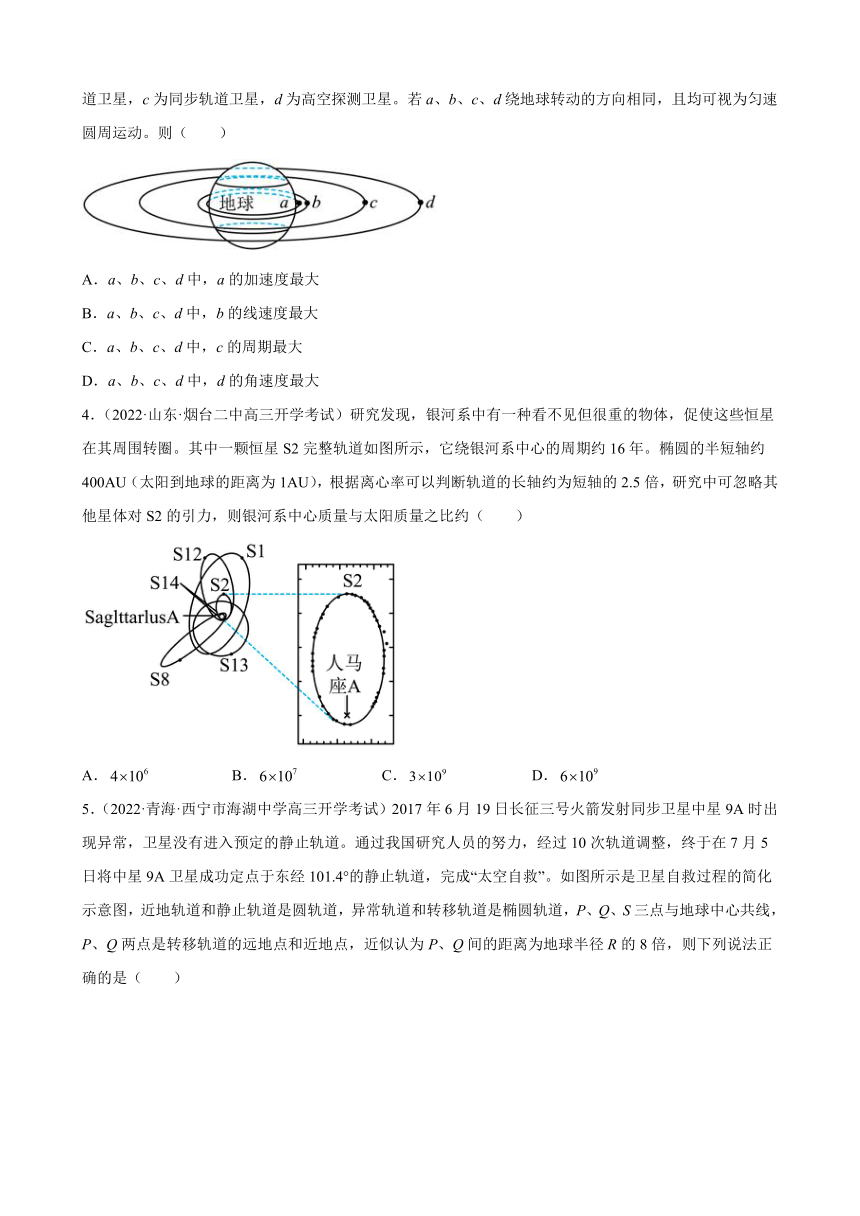

4.(2022·山东·烟台二中高三开学考试)研究发现,银河系中有一种看不见但很重的物体,促使这些恒星在其周围转圈。其中一颗恒星S2完整轨道如图所示,它绕银河系中心的周期约16年。椭圆的半短轴约400AU(太阳到地球的距离为1AU),根据离心率可以判断轨道的长轴约为短轴的2.5倍,研究中可忽略其他星体对S2的引力,则银河系中心质量与太阳质量之比约( )

A. B. C. D.

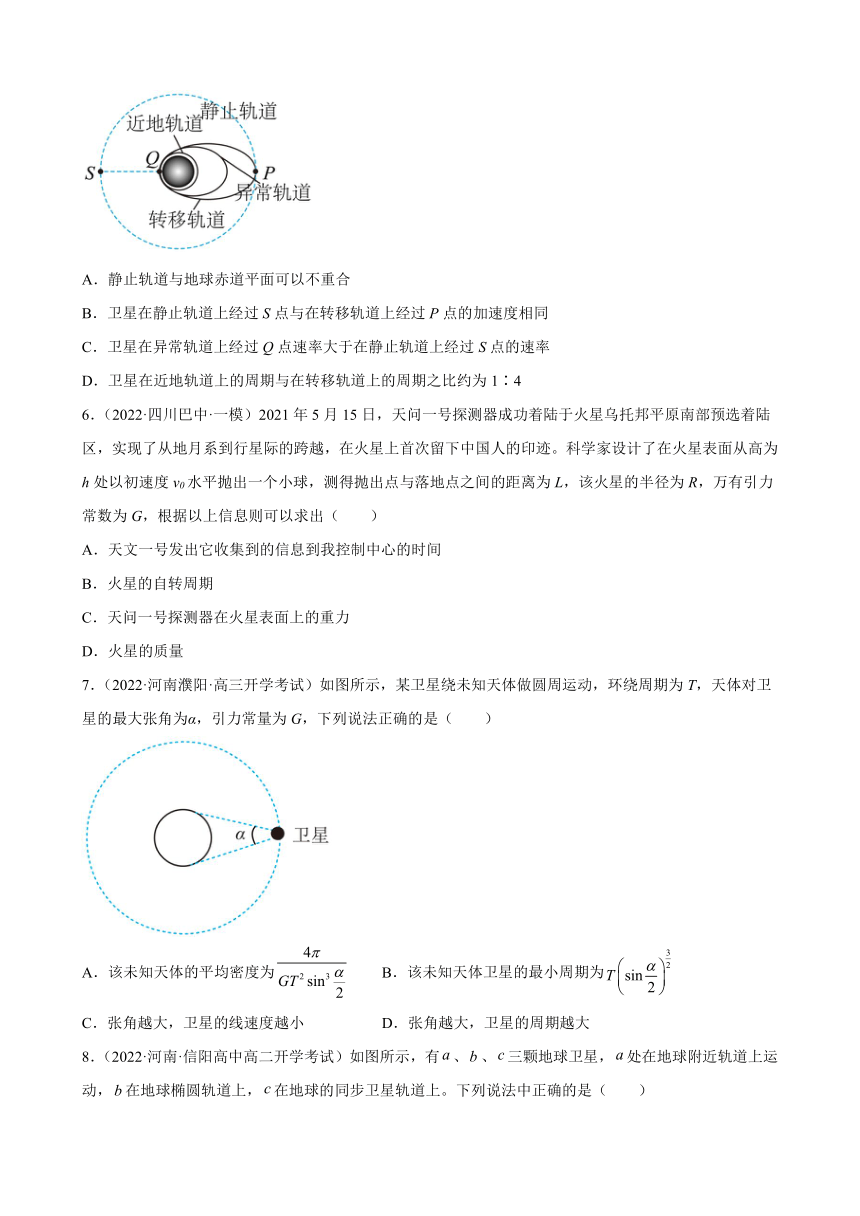

5.(2022·青海·西宁市海湖中学高三开学考试)2017年6月19日长征三号火箭发射同步卫星中星9A时出现异常,卫星没有进入预定的静止轨道。通过我国研究人员的努力,经过10次轨道调整,终于在7月5日将中星9A卫星成功定点于东经101.4°的静止轨道,完成“太空自救”。如图所示是卫星自救过程的简化示意图,近地轨道和静止轨道是圆轨道,异常轨道和转移轨道是椭圆轨道,P、Q、S三点与地球中心共线,P、Q两点是转移轨道的远地点和近地点,近似认为P、Q间的距离为地球半径R的8倍,则下列说法正确的是( )

A.静止轨道与地球赤道平面可以不重合

B.卫星在静止轨道上经过S点与在转移轨道上经过P点的加速度相同

C.卫星在异常轨道上经过Q点速率大于在静止轨道上经过S点的速率

D.卫星在近地轨道上的周期与在转移轨道上的周期之比约为1∶4

6.(2022·四川巴中·一模)2021年5月15日,天问一号探测器成功着陆于火星乌托邦平原南部预选着陆区,实现了从地月系到行星际的跨越,在火星上首次留下中国人的印迹。科学家设计了在火星表面从高为h处以初速度v0水平抛出一个小球,测得抛出点与落地点之间的距离为L,该火星的半径为R,万有引力常数为G,根据以上信息则可以求出( )

A.天文一号发出它收集到的信息到我控制中心的时间

B.火星的自转周期

C.天问一号探测器在火星表面上的重力

D.火星的质量

7.(2022·河南濮阳·高三开学考试)如图所示,某卫星绕未知天体做圆周运动,环绕周期为T,天体对卫星的最大张角为α,引力常量为G,下列说法正确的是( )

A.该未知天体的平均密度为 B.该未知天体卫星的最小周期为

C.张角越大,卫星的线速度越小 D.张角越大,卫星的周期越大

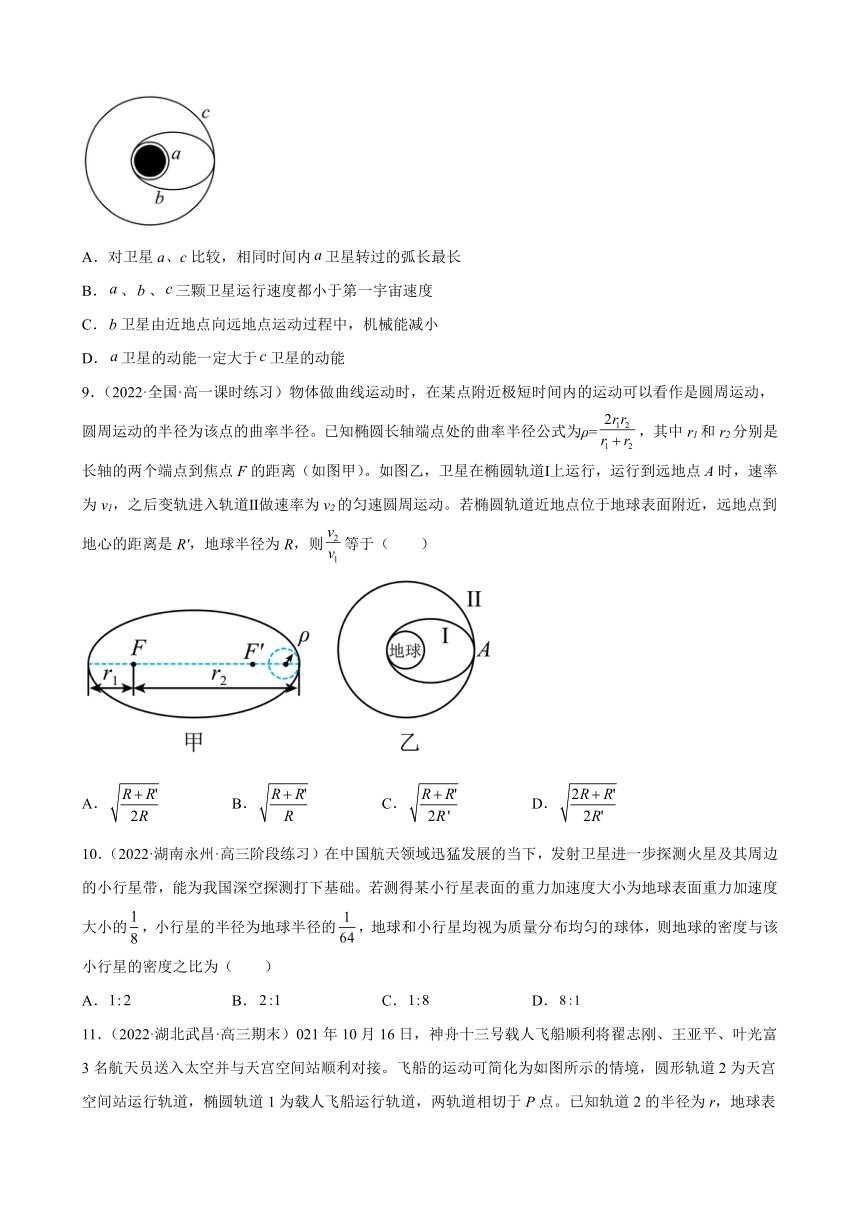

8.(2022·河南·信阳高中高二开学考试)如图所示,有、、三颗地球卫星,处在地球附近轨道上运动,在地球椭圆轨道上,在地球的同步卫星轨道上。下列说法中正确的是( )

A.对卫星a、c比较,相同时间内卫星转过的弧长最长

B.、、三颗卫星运行速度都小于第一宇宙速度

C.卫星由近地点向远地点运动过程中,机械能减小

D.卫星的动能一定大于卫星的动能

9.(2022·全国·高一课时练习)物体做曲线运动时,在某点附近极短时间内的运动可以看作是圆周运动,圆周运动的半径为该点的曲率半径。已知椭圆长轴端点处的曲率半径公式为ρ=,其中r1和r2分别是长轴的两个端点到焦点F的距离(如图甲)。如图乙,卫星在椭圆轨道Ⅰ上运行,运行到远地点A时,速率为v1,之后变轨进入轨道Ⅱ做速率为v2的匀速圆周运动。若椭圆轨道近地点位于地球表面附近,远地点到地心的距离是R',地球半径为R,则等于( )

A. B. C. D.

10.(2022·湖南永州·高三阶段练习)在中国航天领域迅猛发展的当下,发射卫星进一步探测火星及其周边的小行星带,能为我国深空探测打下基础。若测得某小行星表面的重力加速度大小为地球表面重力加速度大小的,小行星的半径为地球半径的,地球和小行星均视为质量分布均匀的球体,则地球的密度与该小行星的密度之比为( )

A. B. C. D.

11.(2022·湖北武昌·高三期末)021年10月16日,神舟十三号载人飞船顺利将翟志刚、王亚平、叶光富3名航天员送入太空并与天宫空间站顺利对接。飞船的运动可简化为如图所示的情境,圆形轨道2为天宫空间站运行轨道,椭圆轨道1为载人飞船运行轨道,两轨道相切于P点。已知轨道2的半径为r,地球表面重力加速度为g,地球半径为R,地球的自转周期为T,轨道1的半长轴为a,引力常量为G,下列分析或结论正确的是( )

A.载人飞船若要由轨道1进入轨道2,需要在P点减速

B.载人飞船在轨道1上P点的加速度小于空间站在轨道2上P点的加速度

C.空间站在轨道2上运行的周期与飞船在轨道1上运行的周期之比为

D.由已知可求得地球的质量为

二、填空题

12.(2020·全国·高二课时练习)下表列出了太阳系八大行星的一些数据:直径d、与太阳间平均距离r及绕日转动的周期T。计算各行星离太阳平均距离r与行星直径d之比,平均距离r的三次方与周期T的二次方之比,并回答下列问题。

水星 金星 地球 火星 木星 土星 天王星 海王星

直径约 5 12 12.75 7 140 120 52 50

与太阳间平均距离约 60 108 150 230 780 1400 2900 4500

绕日周期T(年)约 0.25 0.6 1 1.9 12 29 84 165

约 12 9 118 32.9 5.57 11.7 55.8 90

约

(1)行星绕太阳旋转周期T与它们离太阳间的距离有什么关系?( )

(2)各行星中,最大的是____________星,为__________________,最小的是____________星,为____________。由于很大,你能将行星的绕日运动视为怎样的一个运动模型?( )

(3)如图所示,将各行星之值用直方图表示出来。分析直方图,你能发现什么结论?( )

13.(2020·河南·长葛市第一高级中学高二阶段练习)如图所示,甲、乙两颗人造地球卫星在不同轨道上绕地球做匀速圆周运动,甲卫星离地球较近。甲卫星的线速度大小为,运动周期为;乙卫星的线速度大小为,运动周期为;则________(填“大于”或“小于”),________(填“大于”或“小于”)。

14.(2020·陕西·高新一中高一期中)有一绕地球做匀速圆周运动的人造卫星,其运行方向与地球的自转方向相同,轨道半径为2R(R为地球半径)。地球自转的角速度为,在极点处的重力加速度为g。若某时刻卫星正经过赤道上某幢楼房的正上方,那么卫星第二次经过这幢楼房正上方所需时间为______。

三、解答题

15.(2021·新疆·高二学业考试)某卫星绕地球做匀速圆周运动,已知地球的质量为M,半径为R,卫星高地球表面的高度为h,引力常量为G。求:

(1)卫星的向心加速度大小;

(2)卫星的线速度大小。

16.(2022·上海·高一)2016年9月15日,“天宫二号”空间实验室发射成功。10月19日“神舟十一号”飞船与在距地面高度为h的圆轨道上运行的“天宫二号”交会对接成功,如图所示.航天员景海鹏、陈冬进入“天宫二号”,驻留时长为t。已知地球质量为M,地球半径为R,“天宫二号”的质量为m,引力常量为G.求:

(1)“天宫二号”受到地球引力的大小。

(2)“天宫二号”绕地球运行的向心加速度的大小。

(3)“天宫二号”在航天员驻留时间t内通过的路程。

17.(2021·全国·高一课时练习)已知地球的质量,半径,自转周期T=24h,

(1)估算同步卫星离地面的高度。

(2)简述为什么同步卫星轨道平面要与赤道平面重合。

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

2.B

3.B

4.A

5.C

6.D

7.B

8.A

9.A

10.C

11.C

12. r越大,T也越大 海王星 木星 几何点 各行星绕日运动的近似圈轨道半径的三次方与其周期的二次方之比为一定值

13. 大于 小于

14.

15.(1);(2)

16.(1);(2);(3)

17.35900km;

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、单选题

1.(2022·浙江·丽水第二高级中学高三阶段练习)“天问一号”探测器需要通过霍曼转移轨道从地球发送到火星,地球轨道和火星轨道看成圆形轨道,此时霍曼转移轨道是一个近日点Q和远日点P都与地球轨道、火星轨道相切的椭圆轨道(如图所示)。在近日点短暂点火后“天问一号”进入霍曼转移轨道,接着“天问一号”沿着这个轨道直至抵达远日点,然后再次点火进入火星轨道。已知万有引力常量为G,太阳质量为M,地球轨道和火星轨道半径分别为r和R,地球、火星、“天问一号”运行方向都为逆时针方向。下列说法正确的是( )

A.两次点火喷气方向相同

B.两次点火之间的时间大于

C.“天问一号”在地球轨道上的角速度小于在火星轨道上的角速度

D.“天问一号”在转移轨道上近日点的速度大小大于地球公转速度大小

2.(2022·浙江·丽水第二高级中学高三阶段练习)北京时间2021年10月16日0时23分,搭载神舟十三号载人飞船的长征二号F遥十三运载火箭,在酒泉卫星发射中心发射,与天和号核心舱顺利对接,将翟志刚、王亚平、叶光富3名航天员送入核心舱,开启为期6个月的在轨驻留工作。核心舱轨道离地面的高度约为地球半径的,运行周期约为90min,引力常量。下列说法中正确的是( )

A.宇航员在核心舱中处于平衡状态 B.根据题中数据可估算出地球密度

C.核心舱在轨道上飞行的速度约为7.9km/s D.神舟十三号飞船的发射速度大于11.2km/s

3.(2022·广东高州·高三阶段练习)如图所示,a为地球赤道上的物体,随地球表面一起转动,b为近地轨道卫星,c为同步轨道卫星,d为高空探测卫星。若a、b、c、d绕地球转动的方向相同,且均可视为匀速圆周运动。则( )

A.a、b、c、d中,a的加速度最大

B.a、b、c、d中,b的线速度最大

C.a、b、c、d中,c的周期最大

D.a、b、c、d中,d的角速度最大

4.(2022·山东·烟台二中高三开学考试)研究发现,银河系中有一种看不见但很重的物体,促使这些恒星在其周围转圈。其中一颗恒星S2完整轨道如图所示,它绕银河系中心的周期约16年。椭圆的半短轴约400AU(太阳到地球的距离为1AU),根据离心率可以判断轨道的长轴约为短轴的2.5倍,研究中可忽略其他星体对S2的引力,则银河系中心质量与太阳质量之比约( )

A. B. C. D.

5.(2022·青海·西宁市海湖中学高三开学考试)2017年6月19日长征三号火箭发射同步卫星中星9A时出现异常,卫星没有进入预定的静止轨道。通过我国研究人员的努力,经过10次轨道调整,终于在7月5日将中星9A卫星成功定点于东经101.4°的静止轨道,完成“太空自救”。如图所示是卫星自救过程的简化示意图,近地轨道和静止轨道是圆轨道,异常轨道和转移轨道是椭圆轨道,P、Q、S三点与地球中心共线,P、Q两点是转移轨道的远地点和近地点,近似认为P、Q间的距离为地球半径R的8倍,则下列说法正确的是( )

A.静止轨道与地球赤道平面可以不重合

B.卫星在静止轨道上经过S点与在转移轨道上经过P点的加速度相同

C.卫星在异常轨道上经过Q点速率大于在静止轨道上经过S点的速率

D.卫星在近地轨道上的周期与在转移轨道上的周期之比约为1∶4

6.(2022·四川巴中·一模)2021年5月15日,天问一号探测器成功着陆于火星乌托邦平原南部预选着陆区,实现了从地月系到行星际的跨越,在火星上首次留下中国人的印迹。科学家设计了在火星表面从高为h处以初速度v0水平抛出一个小球,测得抛出点与落地点之间的距离为L,该火星的半径为R,万有引力常数为G,根据以上信息则可以求出( )

A.天文一号发出它收集到的信息到我控制中心的时间

B.火星的自转周期

C.天问一号探测器在火星表面上的重力

D.火星的质量

7.(2022·河南濮阳·高三开学考试)如图所示,某卫星绕未知天体做圆周运动,环绕周期为T,天体对卫星的最大张角为α,引力常量为G,下列说法正确的是( )

A.该未知天体的平均密度为 B.该未知天体卫星的最小周期为

C.张角越大,卫星的线速度越小 D.张角越大,卫星的周期越大

8.(2022·河南·信阳高中高二开学考试)如图所示,有、、三颗地球卫星,处在地球附近轨道上运动,在地球椭圆轨道上,在地球的同步卫星轨道上。下列说法中正确的是( )

A.对卫星a、c比较,相同时间内卫星转过的弧长最长

B.、、三颗卫星运行速度都小于第一宇宙速度

C.卫星由近地点向远地点运动过程中,机械能减小

D.卫星的动能一定大于卫星的动能

9.(2022·全国·高一课时练习)物体做曲线运动时,在某点附近极短时间内的运动可以看作是圆周运动,圆周运动的半径为该点的曲率半径。已知椭圆长轴端点处的曲率半径公式为ρ=,其中r1和r2分别是长轴的两个端点到焦点F的距离(如图甲)。如图乙,卫星在椭圆轨道Ⅰ上运行,运行到远地点A时,速率为v1,之后变轨进入轨道Ⅱ做速率为v2的匀速圆周运动。若椭圆轨道近地点位于地球表面附近,远地点到地心的距离是R',地球半径为R,则等于( )

A. B. C. D.

10.(2022·湖南永州·高三阶段练习)在中国航天领域迅猛发展的当下,发射卫星进一步探测火星及其周边的小行星带,能为我国深空探测打下基础。若测得某小行星表面的重力加速度大小为地球表面重力加速度大小的,小行星的半径为地球半径的,地球和小行星均视为质量分布均匀的球体,则地球的密度与该小行星的密度之比为( )

A. B. C. D.

11.(2022·湖北武昌·高三期末)021年10月16日,神舟十三号载人飞船顺利将翟志刚、王亚平、叶光富3名航天员送入太空并与天宫空间站顺利对接。飞船的运动可简化为如图所示的情境,圆形轨道2为天宫空间站运行轨道,椭圆轨道1为载人飞船运行轨道,两轨道相切于P点。已知轨道2的半径为r,地球表面重力加速度为g,地球半径为R,地球的自转周期为T,轨道1的半长轴为a,引力常量为G,下列分析或结论正确的是( )

A.载人飞船若要由轨道1进入轨道2,需要在P点减速

B.载人飞船在轨道1上P点的加速度小于空间站在轨道2上P点的加速度

C.空间站在轨道2上运行的周期与飞船在轨道1上运行的周期之比为

D.由已知可求得地球的质量为

二、填空题

12.(2020·全国·高二课时练习)下表列出了太阳系八大行星的一些数据:直径d、与太阳间平均距离r及绕日转动的周期T。计算各行星离太阳平均距离r与行星直径d之比,平均距离r的三次方与周期T的二次方之比,并回答下列问题。

水星 金星 地球 火星 木星 土星 天王星 海王星

直径约 5 12 12.75 7 140 120 52 50

与太阳间平均距离约 60 108 150 230 780 1400 2900 4500

绕日周期T(年)约 0.25 0.6 1 1.9 12 29 84 165

约 12 9 118 32.9 5.57 11.7 55.8 90

约

(1)行星绕太阳旋转周期T与它们离太阳间的距离有什么关系?( )

(2)各行星中,最大的是____________星,为__________________,最小的是____________星,为____________。由于很大,你能将行星的绕日运动视为怎样的一个运动模型?( )

(3)如图所示,将各行星之值用直方图表示出来。分析直方图,你能发现什么结论?( )

13.(2020·河南·长葛市第一高级中学高二阶段练习)如图所示,甲、乙两颗人造地球卫星在不同轨道上绕地球做匀速圆周运动,甲卫星离地球较近。甲卫星的线速度大小为,运动周期为;乙卫星的线速度大小为,运动周期为;则________(填“大于”或“小于”),________(填“大于”或“小于”)。

14.(2020·陕西·高新一中高一期中)有一绕地球做匀速圆周运动的人造卫星,其运行方向与地球的自转方向相同,轨道半径为2R(R为地球半径)。地球自转的角速度为,在极点处的重力加速度为g。若某时刻卫星正经过赤道上某幢楼房的正上方,那么卫星第二次经过这幢楼房正上方所需时间为______。

三、解答题

15.(2021·新疆·高二学业考试)某卫星绕地球做匀速圆周运动,已知地球的质量为M,半径为R,卫星高地球表面的高度为h,引力常量为G。求:

(1)卫星的向心加速度大小;

(2)卫星的线速度大小。

16.(2022·上海·高一)2016年9月15日,“天宫二号”空间实验室发射成功。10月19日“神舟十一号”飞船与在距地面高度为h的圆轨道上运行的“天宫二号”交会对接成功,如图所示.航天员景海鹏、陈冬进入“天宫二号”,驻留时长为t。已知地球质量为M,地球半径为R,“天宫二号”的质量为m,引力常量为G.求:

(1)“天宫二号”受到地球引力的大小。

(2)“天宫二号”绕地球运行的向心加速度的大小。

(3)“天宫二号”在航天员驻留时间t内通过的路程。

17.(2021·全国·高一课时练习)已知地球的质量,半径,自转周期T=24h,

(1)估算同步卫星离地面的高度。

(2)简述为什么同步卫星轨道平面要与赤道平面重合。

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

2.B

3.B

4.A

5.C

6.D

7.B

8.A

9.A

10.C

11.C

12. r越大,T也越大 海王星 木星 几何点 各行星绕日运动的近似圈轨道半径的三次方与其周期的二次方之比为一定值

13. 大于 小于

14.

15.(1);(2)

16.(1);(2);(3)

17.35900km;

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录