第19课 清朝前期社会经济的发展课件(23ppt)

文档属性

| 名称 | 第19课 清朝前期社会经济的发展课件(23ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-16 06:09:45 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固和发展

第19课 清朝前期社会经济的发展

课程导入

布置作业

随堂练习

课堂小结

知识讲解

1.了解清朝前期农业、手工业、商业发展及人口增长的基本表现,思考清朝前期社会经济发展的原因和影响。

2.通过数据图表与史料分析,初步了解自然环境、社会发展与人口增长的辩证关系。

本课重点

学习目标

课程导入

布置作业

随堂练习

课堂小结

知识讲解

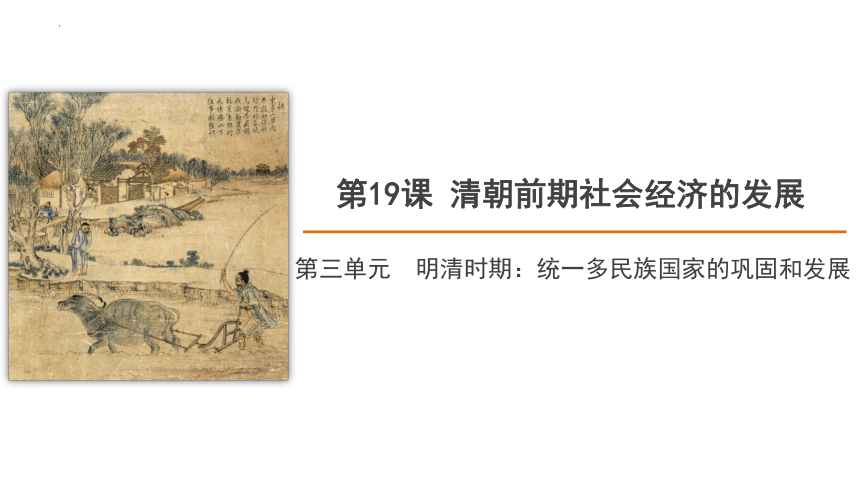

仔细观察这幅图片,描绘了怎样的景象?

《盛世滋生图》清代·徐扬

清乾隆年间苏州

工商业繁华景象

为什么清前期社会经济经能够在明末清初的战乱后迅速恢复?

课程导入

布置作业

随堂练习

课堂小结

知识讲解

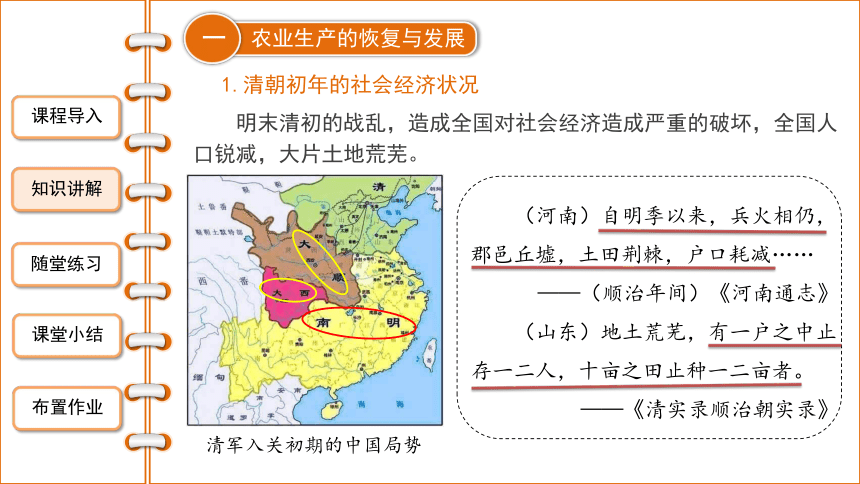

1.清朝初年的社会经济状况

农业生产的恢复与发展

一

(河南)自明季以来,兵火相仍,郡邑丘墟,土田荆棘,户口耗减……

——(顺治年间)《河南通志》

(山东)地土荒芜,有一户之中止存一二人,十亩之田止种一二亩者。

——《清实录顺治朝实录》

清军入关初期的中国局势

明末清初的战乱,造成全国对社会经济造成严重的破坏,全国人口锐减,大片土地荒芜。

课程导入

布置作业

随堂练习

课堂小结

知识讲解

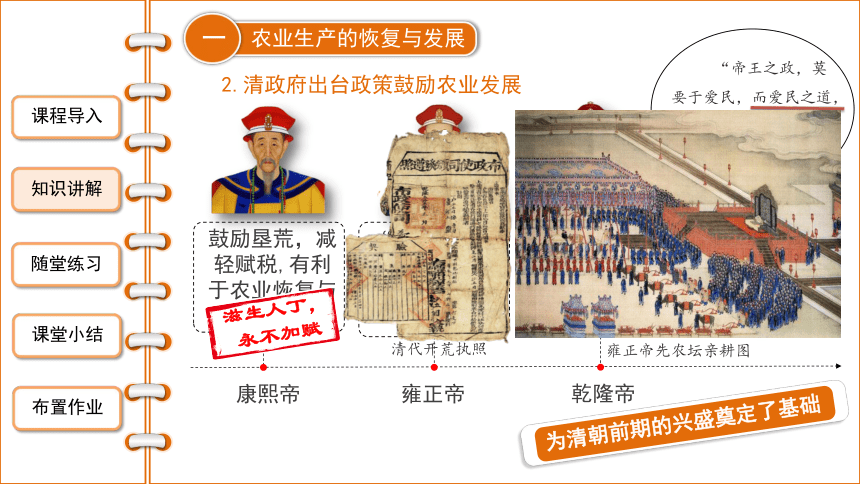

2.清政府出台政策鼓励农业发展

农业生产的恢复与发展

一

鼓励垦荒,减轻赋税,有利于农业恢复与发展

康熙帝

雍正帝

乾隆帝

“摊丁入亩”

取消收丁税,

进一步减轻

农民负担

延续重视农业的政策,有利于农业的继续发展。

清政府颁布的

开荒执照

“盛世滋生人丁,永不加赋。”

“帝王之政,莫要于爱民,而爱民之道,莫要于重农桑,此千古不易之常经也。”

为清朝前期的兴盛奠定了基础

雍正帝先农坛亲耕图

清代开荒执照

滋生人丁,

永不加赋

课程导入

布置作业

随堂练习

课堂小结

知识讲解

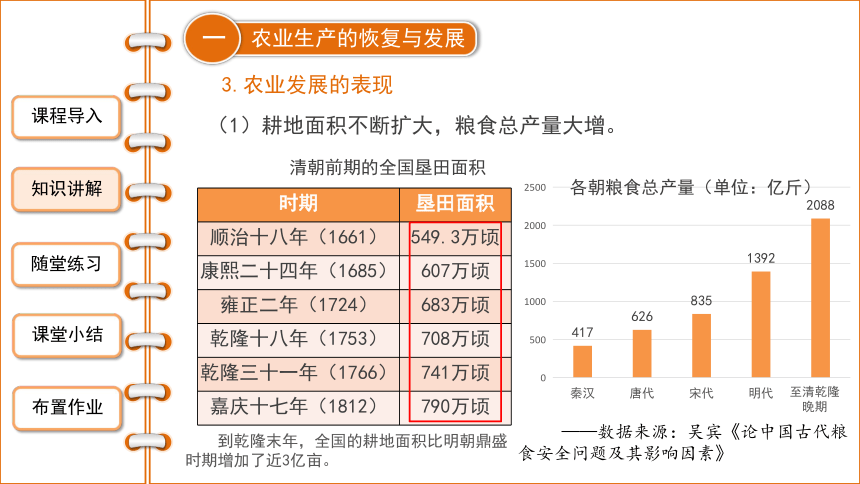

3.农业发展的表现

农业生产的恢复与发展

一

(1)耕地面积不断扩大,粮食总产量大增。

时期 垦田面积

顺治十八年(1661) 549.3万顷

康熙二十四年(1685) 607万顷

雍正二年(1724) 683万顷

乾隆十八年(1753) 708万顷

乾隆三十一年(1766) 741万顷

嘉庆十七年(1812) 790万顷

清朝前期的全国垦田面积

到乾隆末年,全国的耕地面积比明朝鼎盛时期增加了近3亿亩。

——数据来源:吴宾《论中国古代粮食安全问题及其影响因素》

至清乾隆

晚期

课程导入

布置作业

随堂练习

课堂小结

知识讲解

3.农业发展的表现

农业生产的恢复与发展

一

(2)大力兴修水利,治理黄河、淮河、大运河。

“水利一兴,田苗不忧旱涝,岁必有秋,其利无穷”,于是康熙十六年命靳辅为河道总督,督修黄、淮和运河。

——摘自白寿彝《中国通史》

黄河筑堤图

靳辅(河道总督)

课程导入

布置作业

随堂练习

课堂小结

知识讲解

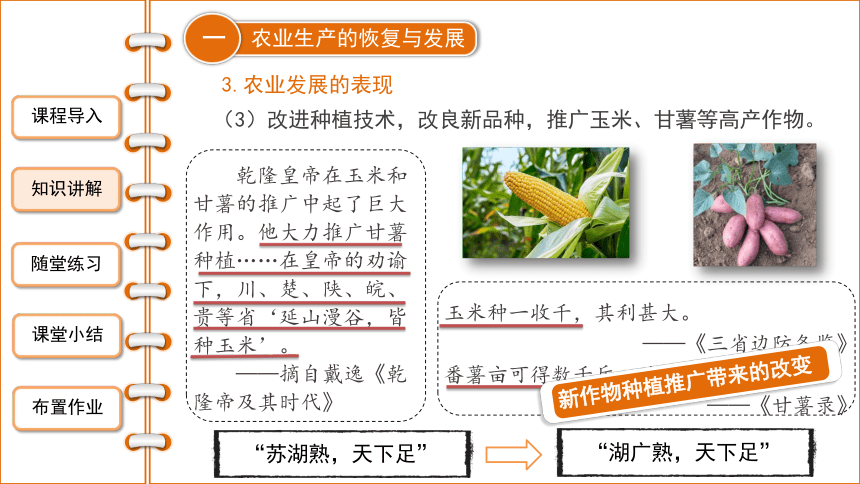

3.农业发展的表现

农业生产的恢复与发展

一

(3)改进种植技术,改良新品种,推广玉米、甘薯等高产作物。

玉米种一收千,其利甚大。

——《三省边防备览》

番薯亩可得数千斤,胜五谷几倍。

——《甘薯录》

乾隆皇帝在玉米和甘薯的推广中起了巨大作用。他大力推广甘薯种植……在皇帝的劝谕下,川、楚、陕、皖、贵等省‘延山漫谷,皆种玉米’。

——摘自戴逸《乾隆帝及其时代》

“苏湖熟,天下足”

“湖广熟,天下足”

新作物种植推广带来的改变

课程导入

布置作业

随堂练习

课堂小结

知识讲解

3.农业发展的表现

农业生产的恢复与发展

一

(4)经济作物品种增加,种植面积扩大。

棉花

甘蔗

药材

茶叶

区域间作物的种植出现一定的分工

农业生产呈现

多样化面貌

(乾隆年间)“种棉花之地,约居十之二三”。宁津县“种棉者几半县”。

——摘自白寿彝《中国通史》

课程导入

布置作业

随堂练习

课堂小结

知识讲解

农业的发展,有利于社会的稳定和繁荣。农业生产的恢复和发展又推动了手工业、商业的发展。

清朝手工业、商业发展情况如何呢?

课程导入

布置作业

随堂练习

课堂小结

知识讲解

1.手工业发展表现

手工业与商业的发展

二

(1)丝织、棉织、印染、矿冶、制瓷、制糖、制茶等手工业有了很大发展,尤其是丝织、棉织、印染、制瓷等品种繁多、产品精良。

清·珐琅彩

制作珐琅彩所需要的白瓷胎由景德镇御窑厂提供,运送到北京宫廷后,在皇帝授意下,于内务府造办处珐琅作由宫廷画家精心彩绘,宫廷写字人题写诗句、署款,最后入炭炉经600℃左右焙烧而成。

2013年乾隆死后使用

的“缂丝陀罗尼经被”

被拍出1.3亿天价

清代丝织已形成南京、苏州、杭州三大全国生产中心

郡城之东,皆习机业,工匠各有专能,匠有常主(机户),计日受值。……若机

户工作减。此辈衣食无所矣。

——《苏州府志》

课程导入

布置作业

随堂练习

课堂小结

知识讲解

1.手工业发展表现

手工业与商业的发展

二

(2)出现了比较成熟的手工业工场。

乾隆十年奏准,江宁现设机六百张,机匠一千七百八十名。苏州现设机六百六十三张,机匠一千九百三十二名。杭州现设机六百张,机匠一千八百名。

——据《大清会典事例》记载

清代纺织图

规模大、人数多

分工明确,雇佣关系

课程导入

布置作业

随堂练习

课堂小结

知识讲解

2.商业发展表现

手工业与商业的发展

二

(1)清朝前期形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网。

“舟楫塞港,街道肩摩”

“人烟数十里,

贾户数千家”

“十万烟火”,“甲于

天下”,“地值千金”

盛泽镇

苏州

汉口镇

课程导入

布置作业

随堂练习

课堂小结

知识讲解

2.商业发展表现

手工业与商业的发展

二

(2)形成了一些拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动的

商帮,如:晋商、徽商。

“天下富家,积资满五十万以上,方居首等”,结果数来数去全国只有17家,其中“山西三姓,徽州两姓”。

——摘自赵跃飞《晋商史料与史料中的晋商》

晋商主要经商路线图

徽商主要经商路线图

这些商帮的活动,对当时社会经济的发展产生了很大的影响。

主要贩卖粮食、

食盐、绸缎、

票号等

主要从事食盐、

典当、茶叶、木材、

粮食、布绸等

课程导入

布置作业

随堂练习

课堂小结

知识讲解

农业的恢复和发展

商业的发达

手工业的发展

人口的增长

课程导入

布置作业

随堂练习

课堂小结

知识讲解

人口的增长

三

1.人口快速增长表现

乾隆时期,中国人口实现了突破性增长,超越了以往任何时期,这主要是社会经济发展带来的结果。

课程导入

布置作业

随堂练习

课堂小结

知识讲解

人口的增长

三

2.人口快速增长带来的问题

年份 1651 1766 1812

耕地数(亩) 约2.9亿 约7.4亿 约7.9亿

人口数 约0.1亿 约2.1亿 约3.3亿

——资料来源:《续通志》《清实录》

(1)人口密度加大,人均耕地减少,人地矛盾突出。

课程导入

布置作业

随堂练习

课堂小结

知识讲解

人口的增长

三

2.人口快速增长带来的问题

(2)过度开垦土地,水土流失严重,地力下降,生态破坏。

为了减轻人口日益增加的地区压力,对森林覆盖的山地进行了堪称全国性的开垦,对丘陵和山地的开垦如此密集,以至于水土流失已成为严重的问题。

——摘自何炳棣《1368—1953中国人口研究》

在人口膨胀的压力下 ……流徙城市的人群因无业可就,沉淀形成一个由流氓、乞丐、小偷、赌徒、娼妓、迷信职业者和杀人越货者等组成的次生社会群。……人口膨胀实际上也是酝酿大小农民起义的潜在原因之一。

——《为何清代人口空前膨胀》

(3)庞大的人口也造成社会压力,影响了经济的持续发展。

课程导入

布置作业

随堂练习

课堂小结

知识讲解

2.清朝前期,耕地面积不断扩大的原因不包括( )

A.大片荒芜的土地得到开垦

B.许多荒山旷野改造成农田

C.边远地区也得到了开发

D.引进了玉米、甘薯等高产作物中

D

1.使清初统治者认识到恢复经济发展的直接原因是( )

A.明末大动荡对经济的严重破坏

B.为了巩固自己的统治

C.推广高产作物的需要

D.垦荒政策的需要

A

课程导入

布置作业

随堂练习

课堂小结

知识讲解

3. 20世纪初年,素有“无平地沃土之饶,无水泉灌溉之益”的山西祁县,这里的乡民只有靠垦种上岭下坂活命。可是三年一次大灾害后又赶上连续三年大旱,每天会有人成为饿殍,民不聊生。于是,男人们背起简单的行囊,听着女人们合着泪唱的《走西口》踏上了走西口的道路。故土难离也得离,生活中充满了多少无奈和辛酸。那么,《走西口》主要描写的是哪一商帮的历史( )

A.徽商 B.晋商 C.鲁商 D.浙商

4.从清朝前期,人口增长给我们的启示是( )

A.发展经济的同时,要保护环境

B.人口增长增加了劳动力

C.人口的增长是经济发展的结果

D.人口增长只有利没有弊

B

A

课程导入

布置作业

随堂练习

课堂小结

知识讲解

清朝初年的社会经济状况

清政府出台政策鼓励农业发展

农业

发展表现

手工业

发展表现

商业

发展表现

清朝前期社会经济的发展

农业生产的恢复和发展

手工业和

商业的发展

表现

带来的问题

人口的增长

耕地面积扩大,粮食产量大增

大力兴修水利,治理黄河、淮河

改进种植技术,改良新品种

经济作物品种增加,种植面积扩大

传统手工业有了很大发展

出现了比较成熟的手工业工场

形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网

形成了一些在全国进行商业活动的

商帮,如:晋商、徽商。

人均耕地减少,人地矛盾突出

水土流失严重,生态破坏

造成社会压力,影响经济持续发展

课程导入

布置作业

随堂练习

课堂小结

知识讲解

乔治·马嘎尔尼(1737年—1806年),英国近代著名政治家,曾率领使团以给乾隆皇帝祝寿为名,于1793年抵达中国。 归国后,他在见闻著作中曾写道“清帝国好比一艘破烂不堪的头等战舰,……而他胜过其邻船的地方,只在它的体积和外表。”

请同学们查找资料,想一想,马嘎尔尼为什么会有这样的论断?

再 见

第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固和发展

第19课 清朝前期社会经济的发展

课程导入

布置作业

随堂练习

课堂小结

知识讲解

1.了解清朝前期农业、手工业、商业发展及人口增长的基本表现,思考清朝前期社会经济发展的原因和影响。

2.通过数据图表与史料分析,初步了解自然环境、社会发展与人口增长的辩证关系。

本课重点

学习目标

课程导入

布置作业

随堂练习

课堂小结

知识讲解

仔细观察这幅图片,描绘了怎样的景象?

《盛世滋生图》清代·徐扬

清乾隆年间苏州

工商业繁华景象

为什么清前期社会经济经能够在明末清初的战乱后迅速恢复?

课程导入

布置作业

随堂练习

课堂小结

知识讲解

1.清朝初年的社会经济状况

农业生产的恢复与发展

一

(河南)自明季以来,兵火相仍,郡邑丘墟,土田荆棘,户口耗减……

——(顺治年间)《河南通志》

(山东)地土荒芜,有一户之中止存一二人,十亩之田止种一二亩者。

——《清实录顺治朝实录》

清军入关初期的中国局势

明末清初的战乱,造成全国对社会经济造成严重的破坏,全国人口锐减,大片土地荒芜。

课程导入

布置作业

随堂练习

课堂小结

知识讲解

2.清政府出台政策鼓励农业发展

农业生产的恢复与发展

一

鼓励垦荒,减轻赋税,有利于农业恢复与发展

康熙帝

雍正帝

乾隆帝

“摊丁入亩”

取消收丁税,

进一步减轻

农民负担

延续重视农业的政策,有利于农业的继续发展。

清政府颁布的

开荒执照

“盛世滋生人丁,永不加赋。”

“帝王之政,莫要于爱民,而爱民之道,莫要于重农桑,此千古不易之常经也。”

为清朝前期的兴盛奠定了基础

雍正帝先农坛亲耕图

清代开荒执照

滋生人丁,

永不加赋

课程导入

布置作业

随堂练习

课堂小结

知识讲解

3.农业发展的表现

农业生产的恢复与发展

一

(1)耕地面积不断扩大,粮食总产量大增。

时期 垦田面积

顺治十八年(1661) 549.3万顷

康熙二十四年(1685) 607万顷

雍正二年(1724) 683万顷

乾隆十八年(1753) 708万顷

乾隆三十一年(1766) 741万顷

嘉庆十七年(1812) 790万顷

清朝前期的全国垦田面积

到乾隆末年,全国的耕地面积比明朝鼎盛时期增加了近3亿亩。

——数据来源:吴宾《论中国古代粮食安全问题及其影响因素》

至清乾隆

晚期

课程导入

布置作业

随堂练习

课堂小结

知识讲解

3.农业发展的表现

农业生产的恢复与发展

一

(2)大力兴修水利,治理黄河、淮河、大运河。

“水利一兴,田苗不忧旱涝,岁必有秋,其利无穷”,于是康熙十六年命靳辅为河道总督,督修黄、淮和运河。

——摘自白寿彝《中国通史》

黄河筑堤图

靳辅(河道总督)

课程导入

布置作业

随堂练习

课堂小结

知识讲解

3.农业发展的表现

农业生产的恢复与发展

一

(3)改进种植技术,改良新品种,推广玉米、甘薯等高产作物。

玉米种一收千,其利甚大。

——《三省边防备览》

番薯亩可得数千斤,胜五谷几倍。

——《甘薯录》

乾隆皇帝在玉米和甘薯的推广中起了巨大作用。他大力推广甘薯种植……在皇帝的劝谕下,川、楚、陕、皖、贵等省‘延山漫谷,皆种玉米’。

——摘自戴逸《乾隆帝及其时代》

“苏湖熟,天下足”

“湖广熟,天下足”

新作物种植推广带来的改变

课程导入

布置作业

随堂练习

课堂小结

知识讲解

3.农业发展的表现

农业生产的恢复与发展

一

(4)经济作物品种增加,种植面积扩大。

棉花

甘蔗

药材

茶叶

区域间作物的种植出现一定的分工

农业生产呈现

多样化面貌

(乾隆年间)“种棉花之地,约居十之二三”。宁津县“种棉者几半县”。

——摘自白寿彝《中国通史》

课程导入

布置作业

随堂练习

课堂小结

知识讲解

农业的发展,有利于社会的稳定和繁荣。农业生产的恢复和发展又推动了手工业、商业的发展。

清朝手工业、商业发展情况如何呢?

课程导入

布置作业

随堂练习

课堂小结

知识讲解

1.手工业发展表现

手工业与商业的发展

二

(1)丝织、棉织、印染、矿冶、制瓷、制糖、制茶等手工业有了很大发展,尤其是丝织、棉织、印染、制瓷等品种繁多、产品精良。

清·珐琅彩

制作珐琅彩所需要的白瓷胎由景德镇御窑厂提供,运送到北京宫廷后,在皇帝授意下,于内务府造办处珐琅作由宫廷画家精心彩绘,宫廷写字人题写诗句、署款,最后入炭炉经600℃左右焙烧而成。

2013年乾隆死后使用

的“缂丝陀罗尼经被”

被拍出1.3亿天价

清代丝织已形成南京、苏州、杭州三大全国生产中心

郡城之东,皆习机业,工匠各有专能,匠有常主(机户),计日受值。……若机

户工作减。此辈衣食无所矣。

——《苏州府志》

课程导入

布置作业

随堂练习

课堂小结

知识讲解

1.手工业发展表现

手工业与商业的发展

二

(2)出现了比较成熟的手工业工场。

乾隆十年奏准,江宁现设机六百张,机匠一千七百八十名。苏州现设机六百六十三张,机匠一千九百三十二名。杭州现设机六百张,机匠一千八百名。

——据《大清会典事例》记载

清代纺织图

规模大、人数多

分工明确,雇佣关系

课程导入

布置作业

随堂练习

课堂小结

知识讲解

2.商业发展表现

手工业与商业的发展

二

(1)清朝前期形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网。

“舟楫塞港,街道肩摩”

“人烟数十里,

贾户数千家”

“十万烟火”,“甲于

天下”,“地值千金”

盛泽镇

苏州

汉口镇

课程导入

布置作业

随堂练习

课堂小结

知识讲解

2.商业发展表现

手工业与商业的发展

二

(2)形成了一些拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动的

商帮,如:晋商、徽商。

“天下富家,积资满五十万以上,方居首等”,结果数来数去全国只有17家,其中“山西三姓,徽州两姓”。

——摘自赵跃飞《晋商史料与史料中的晋商》

晋商主要经商路线图

徽商主要经商路线图

这些商帮的活动,对当时社会经济的发展产生了很大的影响。

主要贩卖粮食、

食盐、绸缎、

票号等

主要从事食盐、

典当、茶叶、木材、

粮食、布绸等

课程导入

布置作业

随堂练习

课堂小结

知识讲解

农业的恢复和发展

商业的发达

手工业的发展

人口的增长

课程导入

布置作业

随堂练习

课堂小结

知识讲解

人口的增长

三

1.人口快速增长表现

乾隆时期,中国人口实现了突破性增长,超越了以往任何时期,这主要是社会经济发展带来的结果。

课程导入

布置作业

随堂练习

课堂小结

知识讲解

人口的增长

三

2.人口快速增长带来的问题

年份 1651 1766 1812

耕地数(亩) 约2.9亿 约7.4亿 约7.9亿

人口数 约0.1亿 约2.1亿 约3.3亿

——资料来源:《续通志》《清实录》

(1)人口密度加大,人均耕地减少,人地矛盾突出。

课程导入

布置作业

随堂练习

课堂小结

知识讲解

人口的增长

三

2.人口快速增长带来的问题

(2)过度开垦土地,水土流失严重,地力下降,生态破坏。

为了减轻人口日益增加的地区压力,对森林覆盖的山地进行了堪称全国性的开垦,对丘陵和山地的开垦如此密集,以至于水土流失已成为严重的问题。

——摘自何炳棣《1368—1953中国人口研究》

在人口膨胀的压力下 ……流徙城市的人群因无业可就,沉淀形成一个由流氓、乞丐、小偷、赌徒、娼妓、迷信职业者和杀人越货者等组成的次生社会群。……人口膨胀实际上也是酝酿大小农民起义的潜在原因之一。

——《为何清代人口空前膨胀》

(3)庞大的人口也造成社会压力,影响了经济的持续发展。

课程导入

布置作业

随堂练习

课堂小结

知识讲解

2.清朝前期,耕地面积不断扩大的原因不包括( )

A.大片荒芜的土地得到开垦

B.许多荒山旷野改造成农田

C.边远地区也得到了开发

D.引进了玉米、甘薯等高产作物中

D

1.使清初统治者认识到恢复经济发展的直接原因是( )

A.明末大动荡对经济的严重破坏

B.为了巩固自己的统治

C.推广高产作物的需要

D.垦荒政策的需要

A

课程导入

布置作业

随堂练习

课堂小结

知识讲解

3. 20世纪初年,素有“无平地沃土之饶,无水泉灌溉之益”的山西祁县,这里的乡民只有靠垦种上岭下坂活命。可是三年一次大灾害后又赶上连续三年大旱,每天会有人成为饿殍,民不聊生。于是,男人们背起简单的行囊,听着女人们合着泪唱的《走西口》踏上了走西口的道路。故土难离也得离,生活中充满了多少无奈和辛酸。那么,《走西口》主要描写的是哪一商帮的历史( )

A.徽商 B.晋商 C.鲁商 D.浙商

4.从清朝前期,人口增长给我们的启示是( )

A.发展经济的同时,要保护环境

B.人口增长增加了劳动力

C.人口的增长是经济发展的结果

D.人口增长只有利没有弊

B

A

课程导入

布置作业

随堂练习

课堂小结

知识讲解

清朝初年的社会经济状况

清政府出台政策鼓励农业发展

农业

发展表现

手工业

发展表现

商业

发展表现

清朝前期社会经济的发展

农业生产的恢复和发展

手工业和

商业的发展

表现

带来的问题

人口的增长

耕地面积扩大,粮食产量大增

大力兴修水利,治理黄河、淮河

改进种植技术,改良新品种

经济作物品种增加,种植面积扩大

传统手工业有了很大发展

出现了比较成熟的手工业工场

形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网

形成了一些在全国进行商业活动的

商帮,如:晋商、徽商。

人均耕地减少,人地矛盾突出

水土流失严重,生态破坏

造成社会压力,影响经济持续发展

课程导入

布置作业

随堂练习

课堂小结

知识讲解

乔治·马嘎尔尼(1737年—1806年),英国近代著名政治家,曾率领使团以给乾隆皇帝祝寿为名,于1793年抵达中国。 归国后,他在见闻著作中曾写道“清帝国好比一艘破烂不堪的头等战舰,……而他胜过其邻船的地方,只在它的体积和外表。”

请同学们查找资料,想一想,马嘎尔尼为什么会有这样的论断?

再 见

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源