名师导航教案苏教版必修1:劝学

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

求学之道

劝学(节选)

名师导航

内容感知

《劝学》是一篇说理性的散文。它是荀子的代表作品,也是《荀子》一书开宗明义的第一篇。本文紧紧围绕“学不可以已”这一中心阐述议论,劝勉、鼓励人们充分认识学习的重要意义,并以正确的态度和方法对待学习。在倡导“终身学习”的今天,仍有十分积极的现实意义。

咬文嚼字

1.字音

靛青(diàn) 蓼蓝(liǎo) 中绳(zhònɡ) 以为轮(róu)

槁暴(ɡǎo pù) 参省(xǐnɡ) 须臾(yú) 跂而望(qì)

舆马(yú) 舟楫(jí) 生非异也(xìnɡ) 蛟龙(jiāo)

跬步(kuǐ) 骐骥(jì) 驽马(nú) 锲而不舍(qiè)

金石可镂(lòu) 二螯(áo)

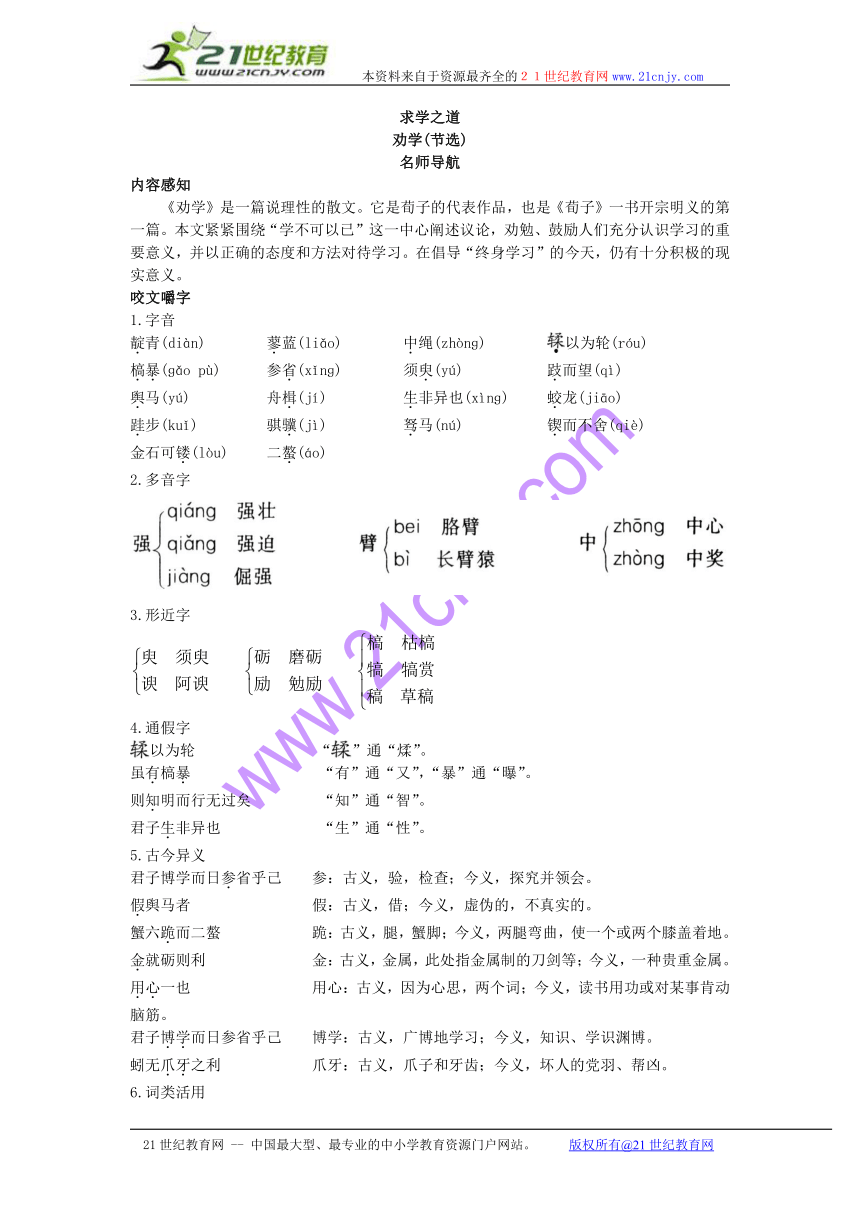

2.多音字

3.形近字

4.通假字

以为轮 “”通“煣”。

虽有槁暴 “有”通“又”,“暴”通“曝”。

则知明而行无过矣 “知”通“智”。

君子生非异也 “生”通“性”。

5.古今异义

君子博学而日参省乎己 参:古义,验,检查;今义,探究并领会。

假舆马者 假:古义,借;今义,虚伪的,不真实的。

蟹六跪而二螯 跪:古义,腿,蟹脚;今义,两腿弯曲,使一个或两个膝盖着地。

金就砺则利 金:古义,金属,此处指金属制的刀剑等;今义,一种贵重金属。

用心一也 用心:古义,因为心思,两个词;今义,读书用功或对某事肯动脑筋。

君子博学而日参省乎己 博学:古义,广博地学习;今义,知识、学识渊博。

蚓无爪牙之利 爪牙:古义,爪子和牙齿;今义,坏人的党羽、帮凶。

6.词类活用

假舟楫者,非能水也(名词用作动词,游泳。)

蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉(名词用作状语,向上,向下。)

木直中绳,以为轮(动词的使动用法,使……弯曲。)

君子博学而日参省乎己(名词用作状语,每天。)

7.一词多义

疾 绝

句段剖析

一、疑难妙句

1.君子曰:学不可以已。

译文:有学问、有修养的人说,学习是不应该(可以、能够)停止的。

剖析:“君子”是一个合成双音词。“可以”在古汉语中是两个单音词,相当于现代汉语“可以用它”的意思。在本文具体语境中“以”已失去介词的作用,只协调音节。因此,这两个词中只有“可”有意义,与现代汉语的“可以”差不多;它还表示情理上应当如此,可译为“应该”。作者开篇便告诉我们学习是一个人一生的事情,需要建立终身学习的理念。

2.故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

译文:所以,木经墨线量过(斧锯加工)就能取直,刀剑拿到磨刀石上去磨就会锋利,君子不但要广泛地学习,而且每天对自己检查反省,就能智慧明达。

剖析:此句比喻人就是要学习。根据同样的道理,人只有经过“博学”才能增长知识,培养品德,锻炼才干,成为一个有道德、有学问的人。学习对改造人的品性起决定作用。这些比喻都是围绕“博学”可以改变人的品性这点来进行论证的。荀子认为人的知识、道德、才能都不是先天生成的,而是经过后天不断学习改造才获得的。“木”要改造为“中规”的轮,就要用“”;金要“利”,就要“就砺”;人要改造成为“知明而行无过”的君子,就要“博学而日参省乎己”,有力地论证了学习的重要性。

3.积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。

译文:积累土石而成为高山,风雨就会从这里兴起;积累溪水而成为深渊,蛟龙就会生活在这里;积累善行养成美德,精神得到提升,完美的品德和最高的智慧也就具备了。

剖析:句中“而”是表示因果关系的连词;“神明”即“精神”。“自得”不是现代汉语中的合成双音词,“自”是“自然”,“得”是“通”;“圣心”指完美的品德和最高的智慧;作者先用两个比喻,从“积土”“积水”推论到“人的积德”,正面论述积累的作用,说明学习上的成就是不断积累起来的。

4.蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。

译文:蚯蚓没有锋利的爪牙、坚硬的筋骨,(却能)上吃泥土,下饮地下水,(这是)由于心思专一。

剖析:“爪牙”在本文中是两个单音词,它们的本义是“爪子”“牙齿”。后来形成褒义的比喻义“帮手、武士”;现代又转为贬义的比喻义“帮凶、走狗”,词义的感彩有了变化。“强”读“qiáng”,“坚硬”的意思。“心”是“心思”的意思。“一”,作动词,“专一”的意思。作者用蚓和蟹两个比喻正反对照,说明做到积累还要专一。这句话实际上是告诉我们学习需要持之以恒、专心致志。

二、重点语段

1.“君子曰:学不可以已”至“君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣”。

剖析:第一段作者用了五个比喻。第一个比喻“青,取之于蓝,而青于蓝”,不能认为它比喻学生超过老师。这是它作为成语后新产生的意思。本文中这个比喻和“冰,水为之,而寒于水”,说明事物经过一定的变化,可以提高。“木直中绳,以为轮”说明事物经过一定的变化,还可以改变原来的状态。这样,三个比喻分了两层意思。作者在这基础上,用“故”归纳上文,又用了“木受绳则直”“金就砺则利”两个比喻作为事例,进而推论出人必须通过学习和参省才能达到“知明而行无过”的境地。后面两个比喻并列说明:肯下功夫,必见成效。它们是对后面推论的有力衬托。综上所述,本段是从总论学习的重要性这个角度来论述中心论点的。

2.“积土成山,风雨兴焉”至“蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也”。

剖析:第三段作者用了十个比喻。作者先用两个比喻,从“积土”“积水”推论到人的“积德”。下面论述积累的作用,说明学习上的成就是不断积累起来的。接着又用“不积跬步”“不积小流”两个比喻从反面说明如果不积累就不能达到远大目标。这是本段第一个层次,说明学习要积累。下面就分两层说明如何做到积累。作者用四个比喻正反对照:先用“骐骥”“驽马”对比,说明主观条件的好坏,不是学习的决定因素,坚持不懈才是学好的关键;又用“锲而不舍”“锲而舍之”对照,说明只有坚持不懈、持之以恒,才会有所成就。这是本段第二个层次,说明做到积累就要坚持不懈。最后一个层次,作者用蚓和蟹两个比喻正反对照,说明做到积累还要专一。后面两个层次说明做到积累的两点保证,两者缺一不可。综上所述,作者在本段中分三个层次,是从学习的方法和态度这个角度来论述中心论点的。

审美鉴赏

巧妙的比喻显深奥道理

《劝学》是一篇说理性很强的文字,驾驭不好,是很容易流于枯燥和单调的。但这篇文章却形象清新,脍炙人口,千百年来为人们传诵不衰,原因何在?最重要的是在于,它把深奥的道理寓于大量浅显贴切的比喻之中;运用比喻时手法又极其灵活自然、生动鲜明而绝无枯燥的学究气。如文章开头,连用“青,取之于蓝,而青于蓝”“冰,水为之,而寒于水”“木受绳则直”“金就砺则利”等五个比喻,从不同侧面来阐述“学不可以已”的道理,堪称雄辩奇才,口若悬河,滔滔不绝,收到了先声夺人的强烈效果。值得指出的是,文中所用喻体几乎都是常见的、易懂的,这些仿佛是信手拈来、通俗明了的比喻,都会使人自然而然地联想到某些直观、浅近的形象事物,进而连类比物,启迪思考,接受作者所说的深刻道理。

从形式上看,《劝学》中的比喻灵巧多样、运用自如。阐述观点,论证道理,有的从正面设喻,(“积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉”),有的从反面设喻(“不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海”);有的单独设喻,有的连续设喻;有的同类并列,有的正反对照;有的只设喻而把道理隐含其中,有的先设喻再引出要说的道理。总之,铺锦列绣,无所不用。所以文中用喻虽多,却无板滞生硬的感觉,相反,随着用比的连续转换和充分展开,形成整齐而又富于变化的句式,使文章显得错落有致,生气勃勃。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

求学之道

劝学(节选)

名师导航

内容感知

《劝学》是一篇说理性的散文。它是荀子的代表作品,也是《荀子》一书开宗明义的第一篇。本文紧紧围绕“学不可以已”这一中心阐述议论,劝勉、鼓励人们充分认识学习的重要意义,并以正确的态度和方法对待学习。在倡导“终身学习”的今天,仍有十分积极的现实意义。

咬文嚼字

1.字音

靛青(diàn) 蓼蓝(liǎo) 中绳(zhònɡ) 以为轮(róu)

槁暴(ɡǎo pù) 参省(xǐnɡ) 须臾(yú) 跂而望(qì)

舆马(yú) 舟楫(jí) 生非异也(xìnɡ) 蛟龙(jiāo)

跬步(kuǐ) 骐骥(jì) 驽马(nú) 锲而不舍(qiè)

金石可镂(lòu) 二螯(áo)

2.多音字

3.形近字

4.通假字

以为轮 “”通“煣”。

虽有槁暴 “有”通“又”,“暴”通“曝”。

则知明而行无过矣 “知”通“智”。

君子生非异也 “生”通“性”。

5.古今异义

君子博学而日参省乎己 参:古义,验,检查;今义,探究并领会。

假舆马者 假:古义,借;今义,虚伪的,不真实的。

蟹六跪而二螯 跪:古义,腿,蟹脚;今义,两腿弯曲,使一个或两个膝盖着地。

金就砺则利 金:古义,金属,此处指金属制的刀剑等;今义,一种贵重金属。

用心一也 用心:古义,因为心思,两个词;今义,读书用功或对某事肯动脑筋。

君子博学而日参省乎己 博学:古义,广博地学习;今义,知识、学识渊博。

蚓无爪牙之利 爪牙:古义,爪子和牙齿;今义,坏人的党羽、帮凶。

6.词类活用

假舟楫者,非能水也(名词用作动词,游泳。)

蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉(名词用作状语,向上,向下。)

木直中绳,以为轮(动词的使动用法,使……弯曲。)

君子博学而日参省乎己(名词用作状语,每天。)

7.一词多义

疾 绝

句段剖析

一、疑难妙句

1.君子曰:学不可以已。

译文:有学问、有修养的人说,学习是不应该(可以、能够)停止的。

剖析:“君子”是一个合成双音词。“可以”在古汉语中是两个单音词,相当于现代汉语“可以用它”的意思。在本文具体语境中“以”已失去介词的作用,只协调音节。因此,这两个词中只有“可”有意义,与现代汉语的“可以”差不多;它还表示情理上应当如此,可译为“应该”。作者开篇便告诉我们学习是一个人一生的事情,需要建立终身学习的理念。

2.故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

译文:所以,木经墨线量过(斧锯加工)就能取直,刀剑拿到磨刀石上去磨就会锋利,君子不但要广泛地学习,而且每天对自己检查反省,就能智慧明达。

剖析:此句比喻人就是要学习。根据同样的道理,人只有经过“博学”才能增长知识,培养品德,锻炼才干,成为一个有道德、有学问的人。学习对改造人的品性起决定作用。这些比喻都是围绕“博学”可以改变人的品性这点来进行论证的。荀子认为人的知识、道德、才能都不是先天生成的,而是经过后天不断学习改造才获得的。“木”要改造为“中规”的轮,就要用“”;金要“利”,就要“就砺”;人要改造成为“知明而行无过”的君子,就要“博学而日参省乎己”,有力地论证了学习的重要性。

3.积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。

译文:积累土石而成为高山,风雨就会从这里兴起;积累溪水而成为深渊,蛟龙就会生活在这里;积累善行养成美德,精神得到提升,完美的品德和最高的智慧也就具备了。

剖析:句中“而”是表示因果关系的连词;“神明”即“精神”。“自得”不是现代汉语中的合成双音词,“自”是“自然”,“得”是“通”;“圣心”指完美的品德和最高的智慧;作者先用两个比喻,从“积土”“积水”推论到“人的积德”,正面论述积累的作用,说明学习上的成就是不断积累起来的。

4.蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。

译文:蚯蚓没有锋利的爪牙、坚硬的筋骨,(却能)上吃泥土,下饮地下水,(这是)由于心思专一。

剖析:“爪牙”在本文中是两个单音词,它们的本义是“爪子”“牙齿”。后来形成褒义的比喻义“帮手、武士”;现代又转为贬义的比喻义“帮凶、走狗”,词义的感彩有了变化。“强”读“qiáng”,“坚硬”的意思。“心”是“心思”的意思。“一”,作动词,“专一”的意思。作者用蚓和蟹两个比喻正反对照,说明做到积累还要专一。这句话实际上是告诉我们学习需要持之以恒、专心致志。

二、重点语段

1.“君子曰:学不可以已”至“君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣”。

剖析:第一段作者用了五个比喻。第一个比喻“青,取之于蓝,而青于蓝”,不能认为它比喻学生超过老师。这是它作为成语后新产生的意思。本文中这个比喻和“冰,水为之,而寒于水”,说明事物经过一定的变化,可以提高。“木直中绳,以为轮”说明事物经过一定的变化,还可以改变原来的状态。这样,三个比喻分了两层意思。作者在这基础上,用“故”归纳上文,又用了“木受绳则直”“金就砺则利”两个比喻作为事例,进而推论出人必须通过学习和参省才能达到“知明而行无过”的境地。后面两个比喻并列说明:肯下功夫,必见成效。它们是对后面推论的有力衬托。综上所述,本段是从总论学习的重要性这个角度来论述中心论点的。

2.“积土成山,风雨兴焉”至“蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也”。

剖析:第三段作者用了十个比喻。作者先用两个比喻,从“积土”“积水”推论到人的“积德”。下面论述积累的作用,说明学习上的成就是不断积累起来的。接着又用“不积跬步”“不积小流”两个比喻从反面说明如果不积累就不能达到远大目标。这是本段第一个层次,说明学习要积累。下面就分两层说明如何做到积累。作者用四个比喻正反对照:先用“骐骥”“驽马”对比,说明主观条件的好坏,不是学习的决定因素,坚持不懈才是学好的关键;又用“锲而不舍”“锲而舍之”对照,说明只有坚持不懈、持之以恒,才会有所成就。这是本段第二个层次,说明做到积累就要坚持不懈。最后一个层次,作者用蚓和蟹两个比喻正反对照,说明做到积累还要专一。后面两个层次说明做到积累的两点保证,两者缺一不可。综上所述,作者在本段中分三个层次,是从学习的方法和态度这个角度来论述中心论点的。

审美鉴赏

巧妙的比喻显深奥道理

《劝学》是一篇说理性很强的文字,驾驭不好,是很容易流于枯燥和单调的。但这篇文章却形象清新,脍炙人口,千百年来为人们传诵不衰,原因何在?最重要的是在于,它把深奥的道理寓于大量浅显贴切的比喻之中;运用比喻时手法又极其灵活自然、生动鲜明而绝无枯燥的学究气。如文章开头,连用“青,取之于蓝,而青于蓝”“冰,水为之,而寒于水”“木受绳则直”“金就砺则利”等五个比喻,从不同侧面来阐述“学不可以已”的道理,堪称雄辩奇才,口若悬河,滔滔不绝,收到了先声夺人的强烈效果。值得指出的是,文中所用喻体几乎都是常见的、易懂的,这些仿佛是信手拈来、通俗明了的比喻,都会使人自然而然地联想到某些直观、浅近的形象事物,进而连类比物,启迪思考,接受作者所说的深刻道理。

从形式上看,《劝学》中的比喻灵巧多样、运用自如。阐述观点,论证道理,有的从正面设喻,(“积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉”),有的从反面设喻(“不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海”);有的单独设喻,有的连续设喻;有的同类并列,有的正反对照;有的只设喻而把道理隐含其中,有的先设喻再引出要说的道理。总之,铺锦列绣,无所不用。所以文中用喻虽多,却无板滞生硬的感觉,相反,随着用比的连续转换和充分展开,形成整齐而又富于变化的句式,使文章显得错落有致,生气勃勃。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网