高中语文统编版必修下册1.1《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》课件(共46张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版必修下册1.1《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》课件(共46张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 775.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-16 09:11:52 | ||

图片预览

文档简介

(共46张PPT)

《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》

名丘,字仲尼,春秋末期鲁国人,儒家学派创始人,我国著名的思想家、教育家、政治家,被尊称为圣人。

思想核心是仁,政治上主张礼治,鼓励人们入仕。

汉代以后,其学说成为两千余年封建社会的统治思想。

谈谈你知道的孔子

一部语录体的散文集,是孔子的门人和再传弟子所辑录的孔子的言行录,全面反映了孔子的哲学、政治、文化和教育思想,是关于儒家思想的重要著作。

宋儒把《论语》《大学》《中庸》和《孟子》全称为“四书”。

谈谈你知道的《论语》

《论语》共20篇,每篇又分若干章,不相连属;言简意丰,含蓄凝练,包含了孔子渊博的学识和丰富的生活经验;在记言的同时,传达了人物的神情态度;在某些章节的记述中,还生动地反映了人物的性格特点;其中有不少精辟的言论成为人们习用的格言和成语,对后来的文学语言有很大影响。

谈谈你知道的《论语》

子路、

冉有、

曾皙、

公西华

侍 坐

(由)

(点)

(求)

(赤)

陪侍长者闲坐

古人有姓、名、字以及号。

长辈对晚辈说话

尊敬对方或自谦

称名

“陪长者闲坐”,这样的环境就容易使气氛和谐融洽,师生平等、轻松自由,弟子们能各抒己见。

课文围绕谈“志”展开

问“志”

言“志”

评“志”

四位弟子“志向”怎样?

试从说话方式中体会其性格。

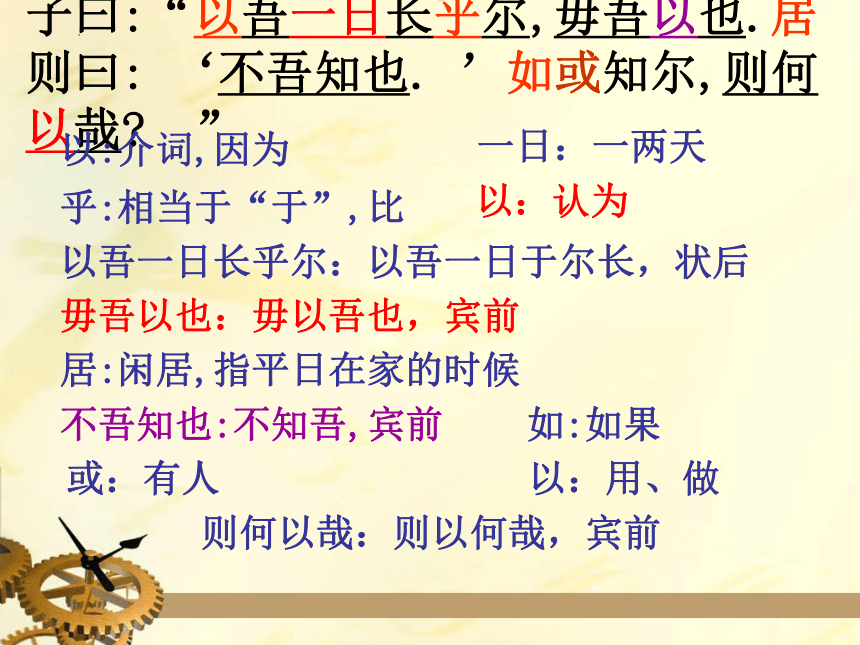

子曰:“以吾一日长乎尔,毋吾以也.居则曰: ‘不吾知也. ’如或知尔,则何以哉 ”

以:介词,因为

一日:一两天

乎:相当于“于”,比

以:认为

以吾一日长乎尔:以吾一日于尔长,状后

毋吾以也:毋以吾也,宾前

居:闲居,指平日在家的时候

不吾知也:不知吾,宾前

如:如果

或:有人

以:用、做

则何以哉:则以何哉,宾前

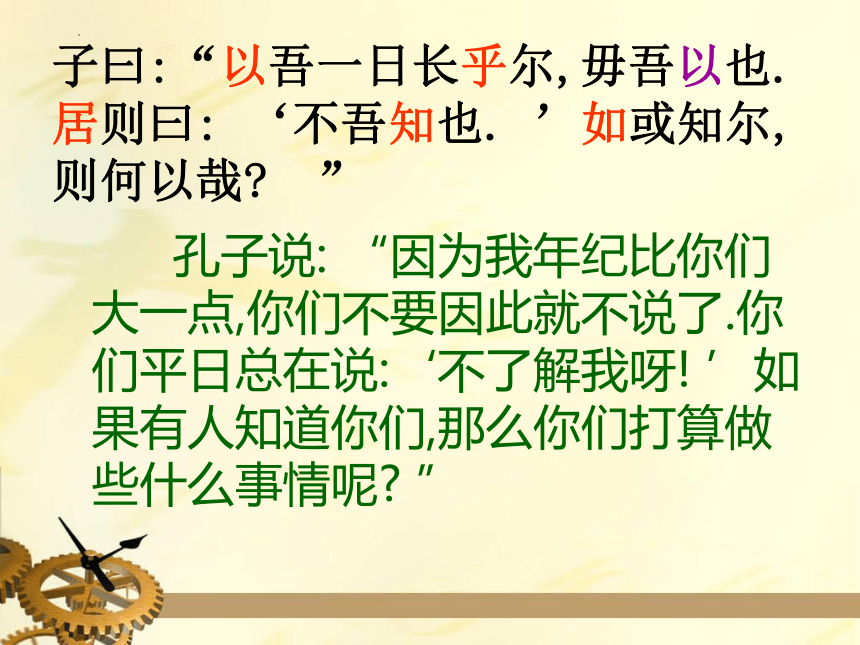

孔子说: “因为我年纪比你们大一点,你们不要因此就不说了.你们平日总在说:‘不了解我呀! ’如果有人知道你们,那么你们打算做些什么事情呢 ”

子曰:“以吾一日长乎尔,毋吾以也.居则曰: ‘不吾知也. ’如或知尔,则何以哉 ”

孔子的话讲了几层意思 反映出孔子在教学上的什么样的态度

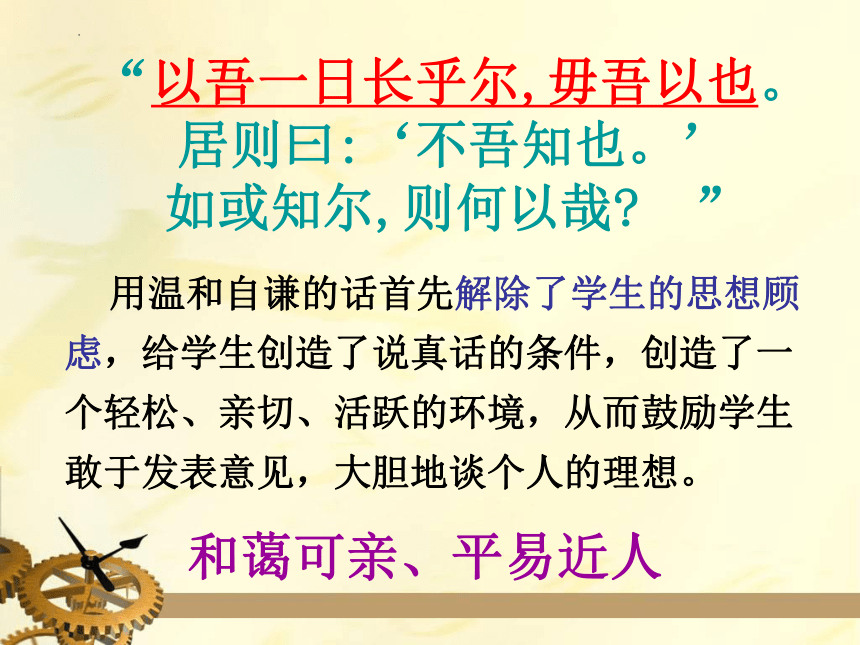

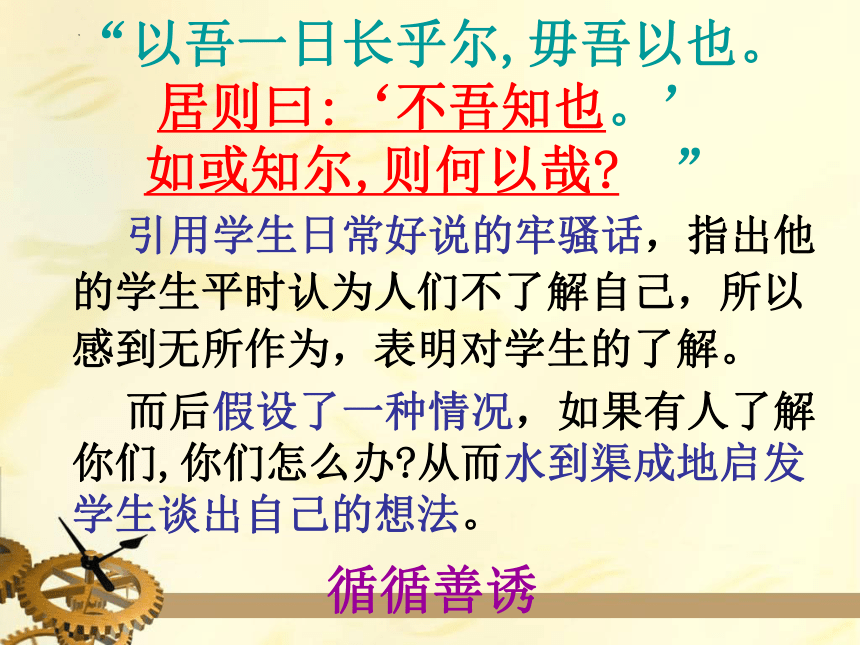

“以吾一日长乎尔,毋吾以也。

居则曰:‘不吾知也。’

如或知尔,则何以哉 ”

用温和自谦的话首先解除了学生的思想顾虑,给学生创造了说真话的条件,创造了一个轻松、亲切、活跃的环境,从而鼓励学生敢于发表意见,大胆地谈个人的理想。

和蔼可亲、平易近人

“以吾一日长乎尔,毋吾以也。

居则曰:‘不吾知也。’

如或知尔,则何以哉 ”

引用学生日常好说的牢骚话,指出他的学生平时认为人们不了解自己,所以感到无所作为,表明对学生的了解。

而后假设了一种情况,如果有人了解你们,你们怎么办 从而水到渠成地启发学生谈出自己的想法。

循循善诱

第二段写孔子四位弟子言志,他们各谈了自己的什么志向 从他们的言谈举止中,能看出他们具有什么性格特点

子路率尔对曰:“千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥馑;由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。”

率尔:轻率急忙的样子

乘:车辆

摄:迫近

乎:“于”,在

加:加到┅上

师旅:侵略的军队

因:接着

饥馑:荒年

加之以师旅:以师旅加之,状后

为:治理

比及:等到

方:道、是非准则

子路急忙回答说:“一个拥有一千辆兵车的国家,夹在大国之间,有别国军队来侵略他,接着又遇上饥荒;如果让我治理这个国家,等到三年工夫,就可以使人人勇敢善战,而且还懂得做人的道理。”

孔子听了,微微一笑。

子路率尔对曰:“千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥馑;由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。”

夫子哂之。

治理一个受大国侵略而且遭受饥荒的千乘之国,并保证三年内使人民勇于作战并懂得义理。

子路(姓仲名由)

有抱负,坦诚

志:

性格:

侧重强国

却失之鲁莽、轻率

“求,尔何如?”

对曰:“方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。如其礼乐,以俟君子。”

尔何如:尔如何,你怎么样

方:纵横

如:或者

足:使┅富足

如:至于

俟:等待

“求,尔何如?”

对曰:“方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。如其礼乐,以俟君子。”

“求,你怎么样?”

冉求回答说:“一个纵横各六七十里或者五六十里的国家,如果让我去治理,等到三年工夫,就可以使老百姓富足起来。至于礼乐教化,那就只有等待贤人君子了。”

治理一个小国,三年内使人民富足。至于礼乐教化,还难办到。

冉有(姓冉名求)

谦虚谨慎,说话有分寸

志:

性格:

侧重富民

“赤,尔何如?”

对曰:“非曰能之,愿学焉。宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉。”

如:或者

会同:诸侯会盟,朝见天子

端:穿礼服,n-v

章甫:戴礼帽,n-v

为:做

“赤,尔何如?”

对曰:“非曰能之,愿学焉。宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉。”

“公西赤,你怎么样?”

公西赤回答说:“我不敢说能胜任,只是愿意学习。宗庙祭祀的工作,或者是诸侯会盟,朝见天子,我愿意穿着礼服,带着礼帽,做一个小小的赞礼人。”

能在诸侯举行祭祀或会盟时担任一个“小相”。

公西华(姓公西名赤)

谦恭有礼 娴于辞令

志:

性格:

侧重以礼治邦

子路:

侧重强国

冉有:

侧重富民

公西华:

侧重以礼治邦

但都愿意在仕途上创一番事业. 都是参加政治.

志向虽各有侧重

“点,尔何如?”

鼓瑟希,铿尔,舍瑟而作,对曰:“异乎三子者之撰。”

子曰:“何伤乎?亦各言其志也!”

曰:“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”

孔子喟然叹曰:“吾与点也。”

鼓:弹奏,n-v

希:通“稀”,稀疏

舍:放下

作:起

撰:才能

异乎三子者之撰:乎三子者之撰异,状后

何伤:何妨,有什么关系

莫:通“暮”

既:已经

冠者:成年人

浴乎沂,风乎舞雩:乎沂浴,乎舞雩风,状后

风:吹风,n-v

乎:“于”,在

与:赞成

“点,尔何如?”

鼓瑟希,铿尔,舍瑟而作,对曰:“异乎三子者之撰。”

子曰:“何伤乎?亦各言其志也!”

曰:“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”

夫子喟然叹曰:“吾与点也。”

“曾点,你怎么样?”

曾点弹瑟的声音渐渐稀疏下来,铿的一声,放下瑟站起来,回答说:“我和他们三人的才能不一样呀。”

孔子说:“那有什么关系呢?不过是各自谈谈自己的志向!”

曾点说:“暮春时节天气暖和,春天的衣服已经穿上了,我和五六个成年人,六七个少年,到沂河里洗洗澡,在舞雩台上吹吹风,唱着歌走回家。”

孔子长叹一声说:“我赞成曾点呀。”

暮春时节,脱下冬衣,穿上春衣,和五六个20岁的成年人,带着六、七个少年,在沂水边洗洗澡,在舞雩台上吹吹风,一路唱着歌回来。

曾皙(姓曾名点)

从容洒脱而又谦恭

志:

性格:

春游图

三子者出,曾皙后。曾皙曰:“夫三子者之言何如?”

子曰:“亦各言其志也已矣!”

曰:“夫子何哂由也?”

后:落在后面,n-v

已矣:罢了

子路、冉有、公西华都出去了,曾皙走在后面。曾皙问孔子说:“他们三个人的话怎么样?”

孔子说:“也不过是各自谈谈自己的志向罢了!”

曾皙说:“您为什么笑仲由呢?”

曰:“为国以礼,其言不让,是故哂之。唯求则非邦也与?安见方六七十,如五六十而非邦也者?唯赤则非邦也与?宗庙会同,非诸侯而何?赤也为之小,孰能为之大?”

为国以礼:以礼为国,状后

让:谦让

唯:句首语气词,难道

安见:怎见得

为:替、给

之:指诸侯

孰:谁

大:大事,形-名

曰:“为国以礼,其言不让,是故哂之。唯求则非邦也与?安见方六七十,如五六十而非邦也者?唯赤则非邦也与?宗庙会同,非诸侯而何?赤也为之小,孰能为之大?”

孔子说:“治理国家要讲礼让,可他的话却一点也不谦让,所以我笑他。难道冉求所讲的就不是国家吗?怎见得纵横六七十里或者五六十里的地方就不是国家呢?难道公西赤所讲的就不是国家吗?宗庙祭祀,诸侯会盟和朝见天子,不是诸侯的大事又是什么呢?如果公西赤只能给诸侯做一个小的赞礼人,那么谁能来做大事呢?”

孔子的“礼”

孔子主张礼治,反对法治。他的这个礼的意思很宽泛,既指礼节仪式,更包括政治制度、道德规范等。关于礼,孔子说得很多。孔子要人们合乎礼,核心是当时社会的等级制度。

名不正则言不顺,言不顺则事不成,事不成则礼乐不兴,礼乐不兴则刑罚不中,刑罚不中则民无所措手足。(《论语·子路》)

译文:如果名分不正,说话就不顺当;说话不顺当,事情就办不成功,事情办不成功,礼乐就复兴不起来;礼乐复兴不起来,刑罚就不会恰当;刑罚不恰当,百姓就不知该如何做。

齐景公问政于孔子。孔子对曰:君君,臣臣,父父,子子。”(《论语·颜渊》)

译文:齐景公向孔子询问政治。孔子回答说:国君是国君,臣下是臣下;父亲是父亲,儿子是儿子。(各自按应有之道去做,要符合礼的要求。)

孔子的“礼”

“与点”的原因是什么?

“为国以礼”的治国思想

“道之以政,齐之以刑,民免而无耻,道之以德,齐之以礼,有耻且格。”

曾点所描绘的是大同社会的生活:社会安定、其乐融融。

既然赞同,孔子为何

要“喟然叹曰”?

时代背景:

孔子是一位有着强烈的政治理想和远大抱负的人。他在担任鲁国大司寇时,推行礼治,施以仁政,使鲁国大治。可惜的是鲁国国君受人离间,很快就疏远了孔子,他的政治主张 “礼”、“仁”也就成了一颗划过天空的流星,转瞬即逝。

曾皙描绘了一个恬然自适、和平宁静的社会环境,是一个隐士的生活景象。

孔子的积极入世与隐逸之思

“道不行,乘桴浮于海”

“邦有道,则仕;邦无道,则隐”

曾皙甚是知音!

孔子的“志”是什么?

“宁为太平犬,莫作乱世民。”春秋之末,天下大乱,身为万世宗师,他不能不去思考百姓的疾苦。否则,他以“仁”为本的思想就无从得以体现。

而曾皙讲的这个境界,就应是社会安定、国家自主、经济稳定、天下太平,每个人都享受了真、善、美的人生,这就是孔子的自由民主—— 一个大同世界的理想。

问志 —— 师长风范

言志 —— 各展抱负

评志 —— 借评传志

字词积累

侍坐:陪侍长者闲坐。

率尔:轻率急忙的样子。尔,词缀。

摄shè:夹(在)。

饥馑jǐn:指荒年。饥,五谷不熟;

馑,蔬菜不熟。

哂shěn:笑。

俟sì:等待。

注音释词

宗庙之事:指诸侯祭祀祖先的事。

会同:诸侯会盟,朝见天子。会,诸

侯相见。同,诸侯同朝天子。

撰zhuàn:才具,指为政的才能。

冠ɡuàn者:成年人。古代男子20岁时

行冠礼,表示成年。

舞雩yú:台名,鲁国求雨的坛。

词类活用

端章甫:端、章甫,名词作动词,穿

着礼服,戴着礼帽。

风乎舞雩:风,名词作动词,吹风。

曾皙后:后,名词作动词,走在后面。

赤也为之小,谁能为之大:

小、大,形容词作名词

小事,指做小相。大事,指治国为政。

第一部分(子路、曾皙─则何以哉)

先生问志

孔子的出场,给人以态度和蔼、思想开明的印象。他先自谦的话语打消师生年龄上的隔阂,为谈话创造一个轻松、活跃的环境。之后,才让弟子言志。孔子确实是一位因材施教的大师。

第二部分(子路率尔─吾与点也)

弟子言志

子路抢先轻率发言,说出治理“千乘之国”的抱负,强调的是勇和方,却未涉及礼;孔子报以微笑。冉有、公西华、曾皙先后被孔子

点名,冉有以才能可治理小国作答,公西华以才能配小司仪官作答,讲话内容都涉及到礼。曾皙被问,从容“舍琴”作答,言谈中描绘了一幅暮春郊游图,其言行追求,吻合了儒家所向往的“礼治”社会的最高境界;孔子当即表示赞同。

第三部分(三子者出─孰能为之大)

先生评志

子路、冉有、公西华走后,曾皙单独探问孔子对三同窗谈话的看法,似有些不自信,怕自己背离了孔子一贯主张的“学而优则仕”(《论语·子张篇》)。孔子拿礼对子路、冉有、公西华所谈的志向逐一评点,从始至终也没有批评为官。

《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》

名丘,字仲尼,春秋末期鲁国人,儒家学派创始人,我国著名的思想家、教育家、政治家,被尊称为圣人。

思想核心是仁,政治上主张礼治,鼓励人们入仕。

汉代以后,其学说成为两千余年封建社会的统治思想。

谈谈你知道的孔子

一部语录体的散文集,是孔子的门人和再传弟子所辑录的孔子的言行录,全面反映了孔子的哲学、政治、文化和教育思想,是关于儒家思想的重要著作。

宋儒把《论语》《大学》《中庸》和《孟子》全称为“四书”。

谈谈你知道的《论语》

《论语》共20篇,每篇又分若干章,不相连属;言简意丰,含蓄凝练,包含了孔子渊博的学识和丰富的生活经验;在记言的同时,传达了人物的神情态度;在某些章节的记述中,还生动地反映了人物的性格特点;其中有不少精辟的言论成为人们习用的格言和成语,对后来的文学语言有很大影响。

谈谈你知道的《论语》

子路、

冉有、

曾皙、

公西华

侍 坐

(由)

(点)

(求)

(赤)

陪侍长者闲坐

古人有姓、名、字以及号。

长辈对晚辈说话

尊敬对方或自谦

称名

“陪长者闲坐”,这样的环境就容易使气氛和谐融洽,师生平等、轻松自由,弟子们能各抒己见。

课文围绕谈“志”展开

问“志”

言“志”

评“志”

四位弟子“志向”怎样?

试从说话方式中体会其性格。

子曰:“以吾一日长乎尔,毋吾以也.居则曰: ‘不吾知也. ’如或知尔,则何以哉 ”

以:介词,因为

一日:一两天

乎:相当于“于”,比

以:认为

以吾一日长乎尔:以吾一日于尔长,状后

毋吾以也:毋以吾也,宾前

居:闲居,指平日在家的时候

不吾知也:不知吾,宾前

如:如果

或:有人

以:用、做

则何以哉:则以何哉,宾前

孔子说: “因为我年纪比你们大一点,你们不要因此就不说了.你们平日总在说:‘不了解我呀! ’如果有人知道你们,那么你们打算做些什么事情呢 ”

子曰:“以吾一日长乎尔,毋吾以也.居则曰: ‘不吾知也. ’如或知尔,则何以哉 ”

孔子的话讲了几层意思 反映出孔子在教学上的什么样的态度

“以吾一日长乎尔,毋吾以也。

居则曰:‘不吾知也。’

如或知尔,则何以哉 ”

用温和自谦的话首先解除了学生的思想顾虑,给学生创造了说真话的条件,创造了一个轻松、亲切、活跃的环境,从而鼓励学生敢于发表意见,大胆地谈个人的理想。

和蔼可亲、平易近人

“以吾一日长乎尔,毋吾以也。

居则曰:‘不吾知也。’

如或知尔,则何以哉 ”

引用学生日常好说的牢骚话,指出他的学生平时认为人们不了解自己,所以感到无所作为,表明对学生的了解。

而后假设了一种情况,如果有人了解你们,你们怎么办 从而水到渠成地启发学生谈出自己的想法。

循循善诱

第二段写孔子四位弟子言志,他们各谈了自己的什么志向 从他们的言谈举止中,能看出他们具有什么性格特点

子路率尔对曰:“千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥馑;由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。”

率尔:轻率急忙的样子

乘:车辆

摄:迫近

乎:“于”,在

加:加到┅上

师旅:侵略的军队

因:接着

饥馑:荒年

加之以师旅:以师旅加之,状后

为:治理

比及:等到

方:道、是非准则

子路急忙回答说:“一个拥有一千辆兵车的国家,夹在大国之间,有别国军队来侵略他,接着又遇上饥荒;如果让我治理这个国家,等到三年工夫,就可以使人人勇敢善战,而且还懂得做人的道理。”

孔子听了,微微一笑。

子路率尔对曰:“千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥馑;由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。”

夫子哂之。

治理一个受大国侵略而且遭受饥荒的千乘之国,并保证三年内使人民勇于作战并懂得义理。

子路(姓仲名由)

有抱负,坦诚

志:

性格:

侧重强国

却失之鲁莽、轻率

“求,尔何如?”

对曰:“方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。如其礼乐,以俟君子。”

尔何如:尔如何,你怎么样

方:纵横

如:或者

足:使┅富足

如:至于

俟:等待

“求,尔何如?”

对曰:“方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。如其礼乐,以俟君子。”

“求,你怎么样?”

冉求回答说:“一个纵横各六七十里或者五六十里的国家,如果让我去治理,等到三年工夫,就可以使老百姓富足起来。至于礼乐教化,那就只有等待贤人君子了。”

治理一个小国,三年内使人民富足。至于礼乐教化,还难办到。

冉有(姓冉名求)

谦虚谨慎,说话有分寸

志:

性格:

侧重富民

“赤,尔何如?”

对曰:“非曰能之,愿学焉。宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉。”

如:或者

会同:诸侯会盟,朝见天子

端:穿礼服,n-v

章甫:戴礼帽,n-v

为:做

“赤,尔何如?”

对曰:“非曰能之,愿学焉。宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉。”

“公西赤,你怎么样?”

公西赤回答说:“我不敢说能胜任,只是愿意学习。宗庙祭祀的工作,或者是诸侯会盟,朝见天子,我愿意穿着礼服,带着礼帽,做一个小小的赞礼人。”

能在诸侯举行祭祀或会盟时担任一个“小相”。

公西华(姓公西名赤)

谦恭有礼 娴于辞令

志:

性格:

侧重以礼治邦

子路:

侧重强国

冉有:

侧重富民

公西华:

侧重以礼治邦

但都愿意在仕途上创一番事业. 都是参加政治.

志向虽各有侧重

“点,尔何如?”

鼓瑟希,铿尔,舍瑟而作,对曰:“异乎三子者之撰。”

子曰:“何伤乎?亦各言其志也!”

曰:“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”

孔子喟然叹曰:“吾与点也。”

鼓:弹奏,n-v

希:通“稀”,稀疏

舍:放下

作:起

撰:才能

异乎三子者之撰:乎三子者之撰异,状后

何伤:何妨,有什么关系

莫:通“暮”

既:已经

冠者:成年人

浴乎沂,风乎舞雩:乎沂浴,乎舞雩风,状后

风:吹风,n-v

乎:“于”,在

与:赞成

“点,尔何如?”

鼓瑟希,铿尔,舍瑟而作,对曰:“异乎三子者之撰。”

子曰:“何伤乎?亦各言其志也!”

曰:“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”

夫子喟然叹曰:“吾与点也。”

“曾点,你怎么样?”

曾点弹瑟的声音渐渐稀疏下来,铿的一声,放下瑟站起来,回答说:“我和他们三人的才能不一样呀。”

孔子说:“那有什么关系呢?不过是各自谈谈自己的志向!”

曾点说:“暮春时节天气暖和,春天的衣服已经穿上了,我和五六个成年人,六七个少年,到沂河里洗洗澡,在舞雩台上吹吹风,唱着歌走回家。”

孔子长叹一声说:“我赞成曾点呀。”

暮春时节,脱下冬衣,穿上春衣,和五六个20岁的成年人,带着六、七个少年,在沂水边洗洗澡,在舞雩台上吹吹风,一路唱着歌回来。

曾皙(姓曾名点)

从容洒脱而又谦恭

志:

性格:

春游图

三子者出,曾皙后。曾皙曰:“夫三子者之言何如?”

子曰:“亦各言其志也已矣!”

曰:“夫子何哂由也?”

后:落在后面,n-v

已矣:罢了

子路、冉有、公西华都出去了,曾皙走在后面。曾皙问孔子说:“他们三个人的话怎么样?”

孔子说:“也不过是各自谈谈自己的志向罢了!”

曾皙说:“您为什么笑仲由呢?”

曰:“为国以礼,其言不让,是故哂之。唯求则非邦也与?安见方六七十,如五六十而非邦也者?唯赤则非邦也与?宗庙会同,非诸侯而何?赤也为之小,孰能为之大?”

为国以礼:以礼为国,状后

让:谦让

唯:句首语气词,难道

安见:怎见得

为:替、给

之:指诸侯

孰:谁

大:大事,形-名

曰:“为国以礼,其言不让,是故哂之。唯求则非邦也与?安见方六七十,如五六十而非邦也者?唯赤则非邦也与?宗庙会同,非诸侯而何?赤也为之小,孰能为之大?”

孔子说:“治理国家要讲礼让,可他的话却一点也不谦让,所以我笑他。难道冉求所讲的就不是国家吗?怎见得纵横六七十里或者五六十里的地方就不是国家呢?难道公西赤所讲的就不是国家吗?宗庙祭祀,诸侯会盟和朝见天子,不是诸侯的大事又是什么呢?如果公西赤只能给诸侯做一个小的赞礼人,那么谁能来做大事呢?”

孔子的“礼”

孔子主张礼治,反对法治。他的这个礼的意思很宽泛,既指礼节仪式,更包括政治制度、道德规范等。关于礼,孔子说得很多。孔子要人们合乎礼,核心是当时社会的等级制度。

名不正则言不顺,言不顺则事不成,事不成则礼乐不兴,礼乐不兴则刑罚不中,刑罚不中则民无所措手足。(《论语·子路》)

译文:如果名分不正,说话就不顺当;说话不顺当,事情就办不成功,事情办不成功,礼乐就复兴不起来;礼乐复兴不起来,刑罚就不会恰当;刑罚不恰当,百姓就不知该如何做。

齐景公问政于孔子。孔子对曰:君君,臣臣,父父,子子。”(《论语·颜渊》)

译文:齐景公向孔子询问政治。孔子回答说:国君是国君,臣下是臣下;父亲是父亲,儿子是儿子。(各自按应有之道去做,要符合礼的要求。)

孔子的“礼”

“与点”的原因是什么?

“为国以礼”的治国思想

“道之以政,齐之以刑,民免而无耻,道之以德,齐之以礼,有耻且格。”

曾点所描绘的是大同社会的生活:社会安定、其乐融融。

既然赞同,孔子为何

要“喟然叹曰”?

时代背景:

孔子是一位有着强烈的政治理想和远大抱负的人。他在担任鲁国大司寇时,推行礼治,施以仁政,使鲁国大治。可惜的是鲁国国君受人离间,很快就疏远了孔子,他的政治主张 “礼”、“仁”也就成了一颗划过天空的流星,转瞬即逝。

曾皙描绘了一个恬然自适、和平宁静的社会环境,是一个隐士的生活景象。

孔子的积极入世与隐逸之思

“道不行,乘桴浮于海”

“邦有道,则仕;邦无道,则隐”

曾皙甚是知音!

孔子的“志”是什么?

“宁为太平犬,莫作乱世民。”春秋之末,天下大乱,身为万世宗师,他不能不去思考百姓的疾苦。否则,他以“仁”为本的思想就无从得以体现。

而曾皙讲的这个境界,就应是社会安定、国家自主、经济稳定、天下太平,每个人都享受了真、善、美的人生,这就是孔子的自由民主—— 一个大同世界的理想。

问志 —— 师长风范

言志 —— 各展抱负

评志 —— 借评传志

字词积累

侍坐:陪侍长者闲坐。

率尔:轻率急忙的样子。尔,词缀。

摄shè:夹(在)。

饥馑jǐn:指荒年。饥,五谷不熟;

馑,蔬菜不熟。

哂shěn:笑。

俟sì:等待。

注音释词

宗庙之事:指诸侯祭祀祖先的事。

会同:诸侯会盟,朝见天子。会,诸

侯相见。同,诸侯同朝天子。

撰zhuàn:才具,指为政的才能。

冠ɡuàn者:成年人。古代男子20岁时

行冠礼,表示成年。

舞雩yú:台名,鲁国求雨的坛。

词类活用

端章甫:端、章甫,名词作动词,穿

着礼服,戴着礼帽。

风乎舞雩:风,名词作动词,吹风。

曾皙后:后,名词作动词,走在后面。

赤也为之小,谁能为之大:

小、大,形容词作名词

小事,指做小相。大事,指治国为政。

第一部分(子路、曾皙─则何以哉)

先生问志

孔子的出场,给人以态度和蔼、思想开明的印象。他先自谦的话语打消师生年龄上的隔阂,为谈话创造一个轻松、活跃的环境。之后,才让弟子言志。孔子确实是一位因材施教的大师。

第二部分(子路率尔─吾与点也)

弟子言志

子路抢先轻率发言,说出治理“千乘之国”的抱负,强调的是勇和方,却未涉及礼;孔子报以微笑。冉有、公西华、曾皙先后被孔子

点名,冉有以才能可治理小国作答,公西华以才能配小司仪官作答,讲话内容都涉及到礼。曾皙被问,从容“舍琴”作答,言谈中描绘了一幅暮春郊游图,其言行追求,吻合了儒家所向往的“礼治”社会的最高境界;孔子当即表示赞同。

第三部分(三子者出─孰能为之大)

先生评志

子路、冉有、公西华走后,曾皙单独探问孔子对三同窗谈话的看法,似有些不自信,怕自己背离了孔子一贯主张的“学而优则仕”(《论语·子张篇》)。孔子拿礼对子路、冉有、公西华所谈的志向逐一评点,从始至终也没有批评为官。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])