2022届高考专项突破:现当代小说阅读 课件(28张PPT)

文档属性

| 名称 | 2022届高考专项突破:现当代小说阅读 课件(28张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

专项突破4

现当代小说阅读

①命题思想:主要考查考生对文学类文本的阅读理解和鉴赏能力,即《考试说明》中列出的理解、分析综合、鉴赏评价和探究四种能力。

②选材:近年来全国卷由过去中外小说轮考逐渐过渡到重点考查中国小说,同时兼顾外国小说的命题模式。选材上以中外现当代名家作品为主。虽然所选小说人物关系不复杂,情节简单,容易把握,但其背后往往反映了较为宏大的社会背景。

③考查侧重点:小说重点考查对人物性格、形象的综合分析,对情节安排、语句意蕴的鉴赏,对文本的题目、结构安排的作用及创意构思、艺术手法的特点的探究。

④题目设置:客观选择题,改为一道四选一式的分析概括类的客观选择题;三道问答式主观题改为两道问答式主观题。分值由原来的25分降为15分(三题分别为3分、6分、6分)。题目的设问方式比较直接具体,即紧扣文本,设置情境,要求结合文意或联系文本来阐述。

⑤考查内容:一是考查写什么,集中于艺术形象(人、事、景)、作品主旨(情感、哲理)、写作意图;二是考查怎么写,集中于结构技巧(结构、线索、思路)、表达技巧(表达方式、表现手法)、作品语言(字、词、句,修辞手法)。

一、考什么

阅读下面的文字,完成后面的题目。

木工刘建华 王安忆

第一次看见刘建华,我就注意到他那双眼睛,特别地亮,烁烁地看着你,看到你先转开眼睛,他才转开。这样的眼神,使得他原本清秀的长相,变得尖刻起来。

刘建华是我们的第二个木工。我们将刘建华带到老黄跟前,告诉他这是我们的监工,老黄将要做的木工活一一报给他,然后让他报价。刘建华一开口报出个天价,老黄一挥手:不可能!杀下去一半。照规矩,刘建华再报一个居中的价位,这就叫讨价还价嘛。可小刘不,他依然是报原价,老黄也跟着坚持半价。我们只得出面调停,居中。刘建华一挥手,少一分不行!最后,还是依了刘建华。这样一来,等于是老黄向他让了一步。可刘建华并没有因此满足。接下来,老黄向他交代如何如何做时,每一项,他都要反着来。我们的装修工程就在这样敌对的气氛底下拉开了帷幕。

后来,我们才明白,刘建华和老黄没有仇,刘建华和我们也没有仇,只是一上来这关系就错了——我们将刘建华置于老黄的领导之下。这使他一直愤愤然,好像不是来做工,而是来报仇。每一样材料,他都要求最好的,倘若说“我们不讲究”,他便说“要有问题我不负责”。这样受刘建华折磨,真的不想再继续了。老黄也三天两头在我们面前撺掇,还暗示刘建华要不走,他走。可是,刘建华一直作出这样的姿态:谈得拢谈,谈不拢不谈。再有,看见刘建华干活的样子,不由得,你又被他感染了。

【真题引领】

首先,他们的工具特别齐整。电锯,擦拭得锃亮,锤、刨、锉、凿,均是称手牢实,干起活来当当地响。其次,是刘建华的技术。连成见极深的老黄,都不得不承认:小赤佬基本功是好的,料忒坏!“料”是指人的品质。第三,也是最打动我们的一点,他们干活的气氛,称得上热火朝天。在一片锯刨声中,还响着乐声。那是一架小小的单放机,立在木屑堆里,放着憨直又带些委婉的淮剧唱腔。逢到副歌式的段落,刘建华和他的兄弟们便大声应和:哦唷喂,嗬嚯哉,咿兹唷嚯哉!他们穿着旧衣服,额头上冒着汗气,眼睛里放光,使你感受到劳动的快乐和骄傲。

他们能做也能吃。中午一顿,比较马虎,有时就吃菜泡饭。晚上一顿就要认真对待了。有一日,我们晚上过去,看见刘建华正在电炒锅里煎一条一尺长的花鲢。锅比鱼小,可他周转腾挪十分灵活,一条鱼煎得面面俱到,黄灿灿的,然后放进一把葱姜蒜,喷香扑鼻。

活做到一半的时分,旧历年也到了。起初,刘建华是说旧历年不回家的。临到小年夜,他才通告我们他要回家。我们说,当初不是说好的,不回家过年吗?他便微笑着反诘:过年能不回家吗?这是他第一次对我们笑,虽然是带着狡黠,可我们心里还是软了。一年里不就这么一个团圆日吗?再想,不让他回,他就不回了吗?车票早二十天就订好了,倘是别人大约还可以试试,可这是谁?没有一件事,我们是较得过他的。不过,他说他过了初十,立马回来。我们自然也不敢全信了。

他是小年夜晚上走的。人去楼空的房间里,木屑都扫净了,机器擦得锃亮,锅碗瓢勺也归置整齐。壁上的架子都打齐了,散发着松木的清香。长条地板解开包装,摊开放着收干,上面撂了几件他们干活穿的旧衣服。一切有条不紊,没有一点邋遢相。心里不由感慨:倘若不是与刘建华这样的雇主关系,又弄得有些僵,那么,刘建华这样的劳动者,其实正是我们喜欢和欣赏的。可是,现在,我们不可能客观地看问题了。

元月初十这天,我们抱着试一试的心情,去了新房子。打开门,看见摊开着的白木长条地板上,搁着刘建华的大红旅行包,人不在,想必是去泡澡了。以后的几天里,人陆续回来,新房子里又响起锯刨声,还有放音机里淮剧唱腔,以及他们兴高采烈的应和:哦唷喂,嗬嚯哉,咿兹唷嚯哉!

基本上在约定的期限内完了工,结清工钱。大约是一年以后,我们才发现刘建华给我们留下的一个纪念。他将热水器百叶箱的门框打小了一圈,使得我们无法将热水器的铁罩拆下来,清除里边的煤烟,以示对我们的教训。

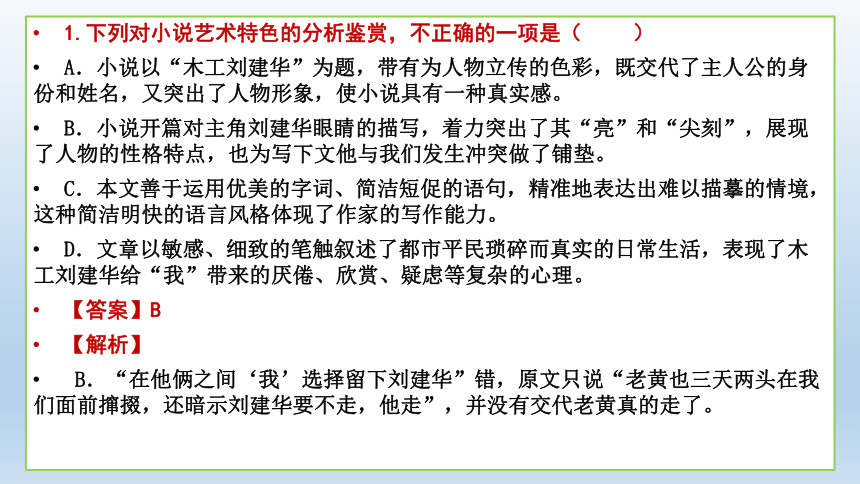

1.下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.小说以“木工刘建华”为题,带有为人物立传的色彩,既交代了主人公的身份和姓名,又突出了人物形象,使小说具有一种真实感。

B.小说开篇对主角刘建华眼睛的描写,着力突出了其“亮”和“尖刻”,展现了人物的性格特点,也为写下文他与我们发生冲突做了铺垫。

C.本文善于运用优美的字词、简洁短促的语句,精准地表达出难以描摹的情境,这种简洁明快的语言风格体现了作家的写作能力。

D.文章以敏感、细致的笔触叙述了都市平民琐碎而真实的日常生活,表现了木工刘建华给“我”带来的厌倦、欣赏、疑虑等复杂的心理。

【答案】B

【解析】

B.“在他俩之间‘我’选择留下刘建华”错,原文只说“老黄也三天两头在我们面前撺掇,还暗示刘建华要不走,他走”,并没有交代老黄真的走了。

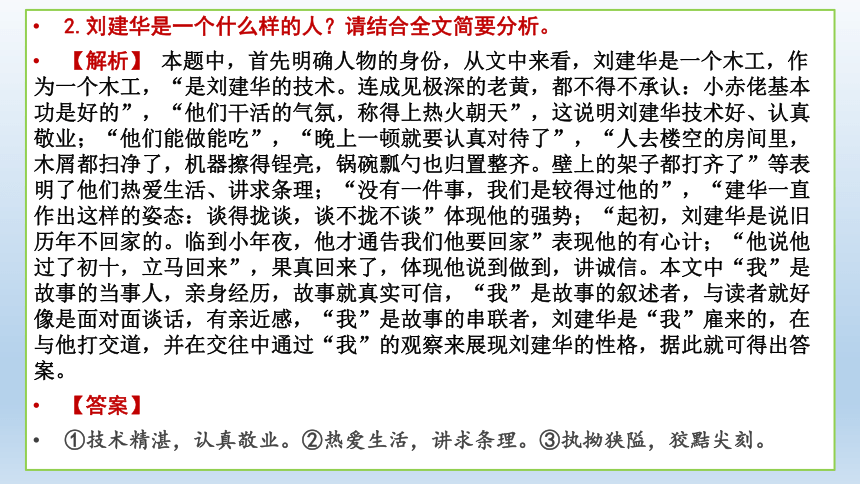

2.刘建华是一个什么样的人?请结合全文简要分析。

【解析】 本题中,首先明确人物的身份,从文中来看,刘建华是一个木工,作为一个木工,“是刘建华的技术。连成见极深的老黄,都不得不承认:小赤佬基本功是好的”,“他们干活的气氛,称得上热火朝天”,这说明刘建华技术好、认真敬业;“他们能做能吃”,“晚上一顿就要认真对待了”,“人去楼空的房间里,木屑都扫净了,机器擦得锃亮,锅碗瓢勺也归置整齐。壁上的架子都打齐了”等表明了他们热爱生活、讲求条理;“没有一件事,我们是较得过他的”,“建华一直作出这样的姿态:谈得拢谈,谈不拢不谈”体现他的强势;“起初,刘建华是说旧历年不回家的。临到小年夜,他才通告我们他要回家”表现他的有心计;“他说他过了初十,立马回来”,果真回来了,体现他说到做到,讲诚信。本文中“我”是故事的当事人,亲身经历,故事就真实可信,“我”是故事的叙述者,与读者就好像是面对面谈话,有亲近感,“我”是故事的串联者,刘建华是“我”雇来的,在与他打交道,并在交往中通过“我”的观察来展现刘建华的性格,据此就可得出答案。

【答案】

①技术精湛,认真敬业。②热爱生活,讲求条理。③执拗狭隘,狡黠尖刻。

3.作品是怎样叙述刘建华的故事的?这样写有什么好处?请简要分析。

【答案】

①以“我”的视角来叙事,使事件显得真实可信。

②在叙事中夹杂着“我”的心理活动,有利于在塑造人物的同时表达“我”的看法。

③结尾的“纪念”印证了开头他给“我”的“尖刻”的感觉,使人物隐伏的性格变得清晰具体。

【解析】

本文中“我”是故事的当事人,亲身经历,故事就真实可信,“我”是故事的叙述者,与读者就好像是面对面谈话,有亲近感,“我”是故事的串联者,刘建华是“我”雇来的,在与他打交道,并在交往中通过“我”的观察来展现刘建华的性格,据此就可得出答案。

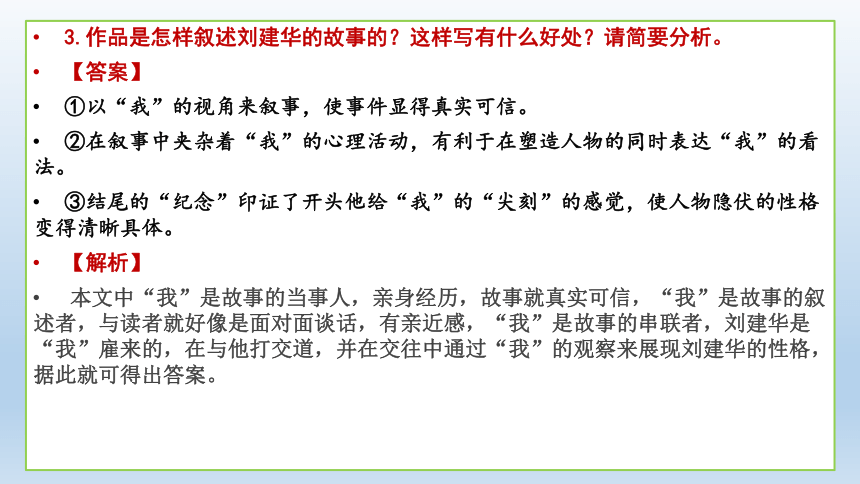

小说阅读涉及四个基本点:

“主旨意图”是核心,人物、情节和环境是小说的三要素,三要素以表现“主旨意图”为根本目的,“主旨意图”又必须通过对三要素的具体描写来表现,所以四个基本点之间是互相联系的。

每个基本点都涉及“写什么”“怎么写”这两个方面。如:塑造了怎样的人物 人物有什么性格特点 某处情节有什么作用(意图) 某处环境描写有什么作用 ……

二、怎么考

1.小说阅读的考查重心可用下图表示:

2.小说的阅读原则

小说阅读最基本的原则可以用两个字来概括:“挖”“联”。

(1)挖,也就是挖掘,这是就深度而言的。

因为文学作品大都不会直白地表露思想和情感,文学语言也往往是含蓄的,所以,挖掘出作品中的象外之意、弦外之音、题外之旨、画外之趣、表象之内的本质等,既是高考小说阅读的重要考查内容,也是考生正确解题的钥匙。深挖小说内涵要从人物形象、故事情节、思想感情和作品主题几个方面考虑。

以莫泊桑的《小步舞》为例:

【人物形象】

①“我”:故事的讲述者,经历过法国大革命的年轻人。(挖:具有自由、平等、博爱的新思想的新青年)

②老舞蹈师及其夫人:小说主人公,旧时代和新时代的见证者。(挖:老舞蹈师夫妇是哪类人 ——贵族阶层的服务者,旧时代的拥护者,封建思想的受害者)

【故事情节】“我”在卢森堡公园的苗圃里看见偷偷跳小步舞的老舞蹈师,相识后请他介绍小步舞,最后老舞蹈师及其夫人一起为“我”跳小步舞,并流露出对旧时代深深的怀念之情。(挖:老舞蹈师为什么要在“周围没有人”的时候跳小步舞 看见他们跳舞,“我”为什么会有“一股难以言表的感伤”)

【思想感情】

①“我”眼中的老舞蹈师夫妇:让人背上起鸡皮疙瘩、木偶似的身体、动人而又可笑、装腔作势、老木偶、既可悲又可笑的幽灵……(挖:“我”为什么这样评价老舞蹈师夫妇 要结合“我”的身份思考)

②老舞蹈师夫妇眼中的旧时代:好天气、漂亮的手杖、我们的欢乐、我们的生命……(挖:老舞蹈师夫妇怀念旧时代的深情为什么让“我”留下创伤 ——大革命难以清除部分人的奴性思想)

【作品主题】表现老舞蹈师夫妇对已经逝去的旧时代的真挚怀念。(挖:作者发自灵魂的拷问——为什么老舞蹈师夫妇这样的平民会怀念封建时代 ——大革命改变了法国的社会制度,却没能改变部分人的奴性思想。这才是作品的主旨所在)

(2)联,也就是联系、联想,这是就广度而言的。

这里的广度,主要是指穿越时空理解作品的能力。而维系这一理解的,就是人类社会长期以来形成的共同的价值观、道德观。联的基本要求是“见多识广”,正所谓“读万卷书,行万里路”。读者要注意对能够表现作品时代特征的细节进行挖掘,再将相关人物的言行与具体时代结合起来,思考人物言行的意义。

以何士光的《到梨花屯去》为例进行说明:

【时间】初夏、七六年秋天、两年多、大前年;推断故事发生的时间:1979年初夏(本文写于1979年5月)。

【语言】胜利大队、生产队——特定历史时期农村组织单位名称(现改为乡或镇、村、组);咹——四川方言(贵州也讲四川方言)。

【事件】定产到组、安徽;贵州“定产到组”与安徽凤阳小岗村农业“大包干”拉开了中国农村改革的序幕。

这样,通过文中具体的时间、地点、语言、事件等的暗示,我们便找到了进入作者所描绘的那个特殊时代的“虫洞”,便有了理解主人公言行、小说内容、作者思想感情的可靠依据。

(1)抓住具体描写的语句揣摩、领悟人物形象。小说描写人物的方法还有肖像描写、神态描写、语言描写等,既有概括的介绍,又有具体的描绘;既有正面描写,又有侧面烘托。分析人物形象时一定要

(2)联系人物活动的社会历史背景和自然环境。既要准确把握人物鲜明的个性,又要深切理解人物的社会意义(共性);既要善于从自然环境的描写中体会人物的情感、心境等,又要善于从人物间的相互关系、人物与环境的关系中了解人物的性格特征。

(3)人物性格也常用抑扬、虚实、对比、衬托等塑造人物形象的传统手法揭示出来。确定小说的主人公可从五个方面进行分析:有的作品的标题就指明了主人公,最能传达主题思想的人物是主人公,与情节联系密切的是主人公,作者极力刻画出的生动形象的人物是主人公,作者着墨最多的人物也是主人公。

三、怎么答

1.人物形象的鉴赏方法

【答题技巧】

首先,总体把握小说人物形象特点。确定作者的感情倾向是褒还是贬,是颂扬还是讽刺;

然后,画出小说中关于这个人物言行的语句,以及作者的议论或者作者借作品中其他人物对他(她)的评价的语句;

接着,看用了什么描写方法,通过对人物的描写(语言、动作、心理、肖像)分析人物的性格特征,并在此基础上进行归类概括;

最后,选择恰当的词句表述出来。

(1)理清线索,弄清故事的来龙去脉。从开端、发展、高潮、结局的全过程来把握故事内容,尤其要注意分析透彻发展和高潮部分。

(2)要从细节入手。细节往往成为设题点,伏笔与点睛之笔是命题者的热点选择。另外,还要注意鉴赏小说情节安排中倒叙、插叙、伏笔、悬念等的表达效果。

(3)注意情节上的“转”(即情节、感情的变化)。因为短,冲突往往在高潮处戛然而止,引人深思。这使结尾句往往成为点睛之笔,是理解全篇的关键。

(4)梳理故事情节的过程就是感受人物性格的过程,也是理解小说主题的过程。

梳理小说情节要以抓线索为基础,所谓线索,就是小说的叙述对象或发展脉络。

【答题技巧】

情节的一般作用:

①对表现主题的作用。其作用一般来说是点题或突出主题。

②对塑造人物形象方面的作用。或是发展了人物性格,或是表现了人物性格。

③对整个故事情节的构成的作用。一般来说是推动了故事情节的发展。

2.情节的鉴赏方法

社会环境:故事发生的时代特点和时代背景,它为人物提供了大的活动时空背景,影响着或直接决定着人物的思想情感。

自然环境描写:交代人物活动的具体环境,往往起到渲染作品的气氛和烘托人物心情的作用。

(1)分析时,首先考虑社会大环境。环境描写首先要建立在社会大环境(时代背景)的基础上,然后才能是具体人物生活的小环境(社会的、自然的),小环境的描写必须符合大环境的特征。

(2)分析社会环境应透过当事人的言行深入挖掘社会历史内涵。社会环境一般由主要人物周围的次要人物及次要人物的行为活动、思想观念构成。那些次要人物,是某种社会力量、某种观念的载体,分析时应通过这些人物的言行,认识其代表的社会势力及其观念。

(3)注意人物与环境的辩证关系。环境决定人物命运及其性格,人物又能动地作用于环境。从人物在社会环境中的走向,我们可以看出人物的思想性格。

(4)分析环境描写,理解人物的性格。第一,要善于从地点、时间、行动、景物等描写中揣摩人物的身份、地位、心境,揣摩其对主题的烘托;第二,要善于从人与人的关系、时代特征、社会风貌等社会环境中体悟人物的性格特征。

3.环境的鉴赏方法

【答题技巧】

①找出描写环境的句子,最好在文中勾画出来。

②在熟练掌握描写手法以及环境描写的基本作用的基础上,结合文中具体的内容,进行识别、判断(何种手法、有何作用)。

常见的描写手法:渲染、烘托、反衬、对比、动静结合、正侧面结合等。

环境描写的基本作用包括:

a.交代人物活动的背景,写明事件发生的时间和地点;

b.暗示社会环境,揭示社会本质特征或展示世态风情;

c.揭示人物心境,表现人物性格;

d.渲染气氛,烘托人物的情感和思想;

e.奠定情感基调;

f.推动故事情节发展,为刻画人物做铺垫。

③分点作答,不遗漏要点。

(1)根据小说的情节和人物形象分析主题。

(2)联系小说描写的典型环境分析主题。

(3)结合作者的生平、创作动机和写作的时代背景分析主题,即知人论世。

(4)根据作者对人物描写的语言的感彩分析主题。

把握主题时,不从作品的客观实际出发,不能避免认识上的偏见和情感、情绪上的偏激,没有认真阅读原文而是拿自己已知的道理去硬套,评价作品缺乏针对性,这是考生做这类题的几个误区。

【答题技巧】

①从小说的题目入手,有的小说题目突出主题,对主题的表现起画龙点睛的作用;

②从小说的主要情节和主要人物形象入手;

③联系作品的时代背景及典型的环境描写,认识人物形象的思想性格所打上的时代烙印,把握人物形象所折射出的时代特征,达到揭示小说主题的目的。

4.主题的鉴赏方法

(1)弄清小说运用了哪些情节结构方法。如对比、悬念、倒叙、插叙、前后照应、明线、暗线、出人意料的结尾、衬托、铺垫、先抑后扬等,并了解这些方法对塑造形象和表现主题所起的作用。

(2)弄清小说运用了哪些描写方法。如人物的外貌(肖像、神态、服饰)描写、动作描写、语言描写、心理描写,正面描写、侧面描写,景物描写,等等。分析人物描写方法对刻画人物形象的作用,领悟景物描写对衬托人物心境、渲染气氛的作用,悟透正面描写和侧面描写的效果。通过对小说中描写的分析,认识和评价人物的性格、品质、典型性、社会意义,作者的感情倾向,等等。另外,要理解社会环境描写对交代故事发生的时代、社会关系特征、人物活动的背景等的作用。

(3)把握语言运用上的特点,如人物语言个性化、寓意深刻、批评含蓄或尖锐、句式整齐、用词准确而形象等。

【答题技巧】

熟记各种表现手法、表达方式、修辞手法的特征及其作用,考试时联系具体内容,准确识别作者所用的手法,并具体分析这种手法的作用。

5.手法的鉴赏方法

小说阅读探究题主要有五个探究方向:情节、人物、环境、主题和艺术表现。它们都指向小说最核心的东西,因此探究时可转变习惯性的思考模式。

如要探究意蕴,则说明意蕴具有多义性、深刻性,那么,它有哪些“多义”和“深刻”之处呢 顺着这个方向就可展开探究。

又如指向情节的探究题,则可以这样思考:为什么探究情节——说明情节安排巧妙,对表现人物、主题有很大作用。那么,它“巧妙”在哪里,有什么作用 可就此展开探究。

当然,首先要判断出探究的方向(点),这自然与审好题密不可分。探究题的探究方向多数是给定的、明确的,只要审准题,判断不成问题。

6.探究类试题答题方法

(1)多角度

①大角度

大角度主要包括情节、人物、环境、主题和艺术表现。无论探究点指向哪个方向(如情节、人物等),都可以从这几个角度、层面展开。

②大角度中的小角度

在上面提到的五个大角度中,任何一个角度又可展现为一个个更小的角度。如情节可分为开端、发展、高潮、结局四个阶段,高潮是主要的,结局是关键的。人物又有主要人物、次要人物、重要人物、线索人物等。

(2)深层次

①人文精神。包括三个元素:一是人性,即对人的尊重,强调人的尊严,实际上就是广义的人道主义精神;二是理性,即对真理的追求,对真理的思考,实际上就是广义的科学精神;三是超越性,即对生命意义的追求。通俗地讲,就是以人为中心,关心人,爱护人,用普遍的一句话说就叫“人类关怀、生命关怀”,这应是人文精神的核心问题。

②审美取向。审美取向是指作品中表现出来的对真、善、美的追求,对假、恶、丑的摒弃,对正义、光明的歌颂,对黑暗、邪恶的鞭挞,对弱小者的悲悯,对恃强凌弱者的憎恶的艺术美感的取向。

【答题技巧】

(1)“多点”探究的答案组织要求:答案至少有三个点,这三个点就是三个角度和层面,各角度、层面间不能交叉,角度不要太大或太小,每个“点”都由“依据+结论”组成。其组织形式为:

①要点一:结论+依据

②要点二:结论+依据

③要点三:结论+依据

(2)“深点”探究的答案组织要求:“深点”探究是指可以就任何一个“点”深入探究,答案一般由“观点+理由”组成,重点在阐述“理由”上;“理由”可以在文本内多角度展开,也可以“内引外联”,联系个人或现实进一步展开;“理由”部分要有理有据、充分且层次分明。其组织形式为:

亮出观点+阐述理由:文本内理由①+文本外理由①(联系个人或现实);文本内理由②+文本外理由②(联系个人或现实)。

这里的理由可以视文本特点和题干要求而定。如果只要求就文本深入探究,那么理由至少要有两个。

阅读下面的文字,完成后面的题目。

大刘教妻 佟掌柜

老鸥回家的时候,脸色像猪肝,黑红黑红的。一进门,鞋往地上一甩,摘下口罩,把里面垫的三层纱布扔进垃圾袋,喷上84消毒液,扎好口,然后冲进卫生间关上门。

老鸥进门的脸色,大刘看在眼里,知道媳妇一定是在单位惹了气。

老鸥本名赵晓鸥,今年五十二岁,是长江社区卫生服务中心的会计。她平时说话粗声大气的,还好打抱不平,单位的同事都喊她老鸥。她不知道这是夸她多些还是损她多些,也不在意,谁喊老鸥她都应。

大年初一晚上,她正照顾卧病在床的老爸吃饺子,接到院长电话,“老鸥,局里发通知了,从明天开始,财务科长必须天天到岗。”

“什么情况?大年初二就上班?”

“现在疫情严重,各医院都要上报防疫物资,建立防疫物资库房管理制度。明天你来单位,有些具体问题还得跟你研究下。”

四、练一练

第二天一大早,老鸥早早来到单位。院长正在门口,看见她来了,说:“昨天局里通知,在我院成立全区唯一一家发热门诊。为了避免医护人员和发热患者的更多接触,发热门诊设在大厅入口处。”他指了指对面的收款处,“收款处这些天一定不要有人离岗。”

老鸥一听,眉头皱起来。年前,收款处两个人请假回家探亲,还有一个孕妇,特殊时期她想上班也不能让她上啊。

她咬咬牙,这时候不能说困难,自己顶个白班就是。“领导放心,财务科不会给领导添乱。”从初二开始,老鸥的单位基本停诊,但有不少人来问这问那,也有发烧患者前来就诊的,虽然都被送去市级医院了,但她总觉得有病毒飞出来。一天洗手、消毒无数次,本来就粗糙的手背,如今更像起了皮,摸着都刺手。她很害怕,别因为自己不小心被传染,再把别人传染上。

一晃十多天过去了。前天老鸥跟大刘说:“官方发文要给疫情补助了,按二线算这十多天还能给2000多元。钱到手给女儿买件衣服,过年都没舍得给她添新衣。”

晚上,俩口子关紧卧室的门,大刘压低声问她:“媳妇,受啥气了?看你进屋那脸,跟猪肚子似的。”

“太气人了!疫情补助没我们啥事!做表的时候,我心里这个堵。一线医护人员,给多少都应该,这没啥说的。我生气的是,天天让我们上班,咋到给钱的时候没有我们了?不给其实也没什么,那咋有的管理人员有?再说,没有我们可以,收款处应该有啊!”老鸥紧压着心中的怒气,声音都有些走调。

“你跟院长喊了?”

“喊了,要不得憋死我!”

“院长说啥了?”

“他没搭理我。看着我喊了半天。”

“你呀,怪不得成大姑娘,也就我娶你……”

“滚!你说气人不气人,我生气不对吗?”

“老鸥,我必须得说你,你的性子还得收!这样下去我真怕你不能陪我到老。这是什么时候?跟那些遇难的人比,这点事算个什么事?你再想想那些公交车司机、快递小哥、买菜的店员,谁给他们补助?你说你喊完有用吗?能改变这个结果吗?抬头三尺有神明,咱们老百姓,不给国家、政府、单位、别人添乱,做好自己就好。”

老鸥眨巴着眼睛,久久没说话。好半天,叹了口气,把后背给了大刘。

“睡吧,明天我还得早起上班呢。”

1.下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.小说在选材上紧扣现实生活,选择普通人的生活琐事,以小见大,来表现为人处世的大道理。

B.小说塑造人物手法多样,除正面描写外,还通过大刘、院长等其他人物的衬托塑造老鸥形象。

C.小说采用倒叙手法,开头即描写老鸥生气,后文再揭示生气原因,先抑后扬,使情节有起伏。

D.佟掌柜擅长长事短叙,能巧妙地把多余东西剔除,使情节更为紧凑,本文就体现了这一特点。

【答案】C

【解析】

C.“小说采用倒叙手法”错误,小说采用顺序,中间运用了插叙。

2.没有矛盾就没有小说,本文围绕老鸥写了哪些矛盾?

【解析】“大年初一晚上,她正照顾卧病在床的老爸吃饺子,接到院长电话,通知大年初二去上班”“过年都没给女儿买新衣服”,可见老鸥工作与生活的矛盾;就疫情补助问题,和院长起了争论,而院长没有搭理她,体现了老鸥与院长的矛盾;老鸥夫妻俩对待疫情补助的问题不同看法的矛盾,妻子的思想觉悟、与他人相处的方式不同与丈夫,结尾大刘对妻子的开导。小说的集中点在于利益的获得和道德价值的选择的矛盾,在最后老鸥选择道德。

【答案】

①老鸥工作与家庭生活的矛盾:大年初一晚上,老鸥正照顾卧病在床的老爸吃饺子,尚未来得及给女儿添新衣。而疫情严重,她只能提前上班。

②老鸥与院长的矛盾:老鸥为待遇的事找院长评理,院长既没有做出合理的解释,也没有进行适当的安抚,而是“没搭理”。

③老鸥与丈夫思想认识上的分歧:夫妻俩思想认识、为人处世方法不同,从大刘对妻子的开导可以看出。

④本文重点突出了老鸥内心深处“德”(道德)与“得”(利益)的矛盾与纠结,最后通过丈夫老刘开导才得以化解,从而升华了主题。

3.囿于篇幅限制,小说往往“把艺术的打击力量放在最后”,本文结尾一段有何妙处?请结合文本具体分析。

【答案】

人物方面——突出了人物的思想性格的转变。平和的语调表现了心情已经平静;火爆性格的老鸥不再跟大刘理论,是因为被丈夫所说的道理折服,惦记着第二天上班表现其敬业精神和无私奉献精神。

情节方面——①使情节完整,以老鸥心情激动开始,以其心情平静结束;②照应标题“大刘教妻”。

艺术特色方面——含蓄,有回味,有张力,借老鸥的话语表现其思想上的转变。主题方面——突出主题:生活不易,需心气平和;疫情当前,更需无私奉献。

【解析】本题考查的是结尾的妙处。分析结尾的妙处,主要从情节、人物、主旨角度考虑,归纳答案。从人物形象方面,老鸥由生气到丈夫开导后的心情平和,同时还考虑第二天上班的问题,可见结尾展现了人物思想的转变,进而也能升华主题;就情节而言,使得故事有结尾,比较完整。结构上体现标题内容,小说的中心事件是老鸥因利益的问题而生气,丈夫大刘给老鸥分析情况,教导老鸥,照应标题“大刘教妻”。

专项突破4

现当代小说阅读

①命题思想:主要考查考生对文学类文本的阅读理解和鉴赏能力,即《考试说明》中列出的理解、分析综合、鉴赏评价和探究四种能力。

②选材:近年来全国卷由过去中外小说轮考逐渐过渡到重点考查中国小说,同时兼顾外国小说的命题模式。选材上以中外现当代名家作品为主。虽然所选小说人物关系不复杂,情节简单,容易把握,但其背后往往反映了较为宏大的社会背景。

③考查侧重点:小说重点考查对人物性格、形象的综合分析,对情节安排、语句意蕴的鉴赏,对文本的题目、结构安排的作用及创意构思、艺术手法的特点的探究。

④题目设置:客观选择题,改为一道四选一式的分析概括类的客观选择题;三道问答式主观题改为两道问答式主观题。分值由原来的25分降为15分(三题分别为3分、6分、6分)。题目的设问方式比较直接具体,即紧扣文本,设置情境,要求结合文意或联系文本来阐述。

⑤考查内容:一是考查写什么,集中于艺术形象(人、事、景)、作品主旨(情感、哲理)、写作意图;二是考查怎么写,集中于结构技巧(结构、线索、思路)、表达技巧(表达方式、表现手法)、作品语言(字、词、句,修辞手法)。

一、考什么

阅读下面的文字,完成后面的题目。

木工刘建华 王安忆

第一次看见刘建华,我就注意到他那双眼睛,特别地亮,烁烁地看着你,看到你先转开眼睛,他才转开。这样的眼神,使得他原本清秀的长相,变得尖刻起来。

刘建华是我们的第二个木工。我们将刘建华带到老黄跟前,告诉他这是我们的监工,老黄将要做的木工活一一报给他,然后让他报价。刘建华一开口报出个天价,老黄一挥手:不可能!杀下去一半。照规矩,刘建华再报一个居中的价位,这就叫讨价还价嘛。可小刘不,他依然是报原价,老黄也跟着坚持半价。我们只得出面调停,居中。刘建华一挥手,少一分不行!最后,还是依了刘建华。这样一来,等于是老黄向他让了一步。可刘建华并没有因此满足。接下来,老黄向他交代如何如何做时,每一项,他都要反着来。我们的装修工程就在这样敌对的气氛底下拉开了帷幕。

后来,我们才明白,刘建华和老黄没有仇,刘建华和我们也没有仇,只是一上来这关系就错了——我们将刘建华置于老黄的领导之下。这使他一直愤愤然,好像不是来做工,而是来报仇。每一样材料,他都要求最好的,倘若说“我们不讲究”,他便说“要有问题我不负责”。这样受刘建华折磨,真的不想再继续了。老黄也三天两头在我们面前撺掇,还暗示刘建华要不走,他走。可是,刘建华一直作出这样的姿态:谈得拢谈,谈不拢不谈。再有,看见刘建华干活的样子,不由得,你又被他感染了。

【真题引领】

首先,他们的工具特别齐整。电锯,擦拭得锃亮,锤、刨、锉、凿,均是称手牢实,干起活来当当地响。其次,是刘建华的技术。连成见极深的老黄,都不得不承认:小赤佬基本功是好的,料忒坏!“料”是指人的品质。第三,也是最打动我们的一点,他们干活的气氛,称得上热火朝天。在一片锯刨声中,还响着乐声。那是一架小小的单放机,立在木屑堆里,放着憨直又带些委婉的淮剧唱腔。逢到副歌式的段落,刘建华和他的兄弟们便大声应和:哦唷喂,嗬嚯哉,咿兹唷嚯哉!他们穿着旧衣服,额头上冒着汗气,眼睛里放光,使你感受到劳动的快乐和骄傲。

他们能做也能吃。中午一顿,比较马虎,有时就吃菜泡饭。晚上一顿就要认真对待了。有一日,我们晚上过去,看见刘建华正在电炒锅里煎一条一尺长的花鲢。锅比鱼小,可他周转腾挪十分灵活,一条鱼煎得面面俱到,黄灿灿的,然后放进一把葱姜蒜,喷香扑鼻。

活做到一半的时分,旧历年也到了。起初,刘建华是说旧历年不回家的。临到小年夜,他才通告我们他要回家。我们说,当初不是说好的,不回家过年吗?他便微笑着反诘:过年能不回家吗?这是他第一次对我们笑,虽然是带着狡黠,可我们心里还是软了。一年里不就这么一个团圆日吗?再想,不让他回,他就不回了吗?车票早二十天就订好了,倘是别人大约还可以试试,可这是谁?没有一件事,我们是较得过他的。不过,他说他过了初十,立马回来。我们自然也不敢全信了。

他是小年夜晚上走的。人去楼空的房间里,木屑都扫净了,机器擦得锃亮,锅碗瓢勺也归置整齐。壁上的架子都打齐了,散发着松木的清香。长条地板解开包装,摊开放着收干,上面撂了几件他们干活穿的旧衣服。一切有条不紊,没有一点邋遢相。心里不由感慨:倘若不是与刘建华这样的雇主关系,又弄得有些僵,那么,刘建华这样的劳动者,其实正是我们喜欢和欣赏的。可是,现在,我们不可能客观地看问题了。

元月初十这天,我们抱着试一试的心情,去了新房子。打开门,看见摊开着的白木长条地板上,搁着刘建华的大红旅行包,人不在,想必是去泡澡了。以后的几天里,人陆续回来,新房子里又响起锯刨声,还有放音机里淮剧唱腔,以及他们兴高采烈的应和:哦唷喂,嗬嚯哉,咿兹唷嚯哉!

基本上在约定的期限内完了工,结清工钱。大约是一年以后,我们才发现刘建华给我们留下的一个纪念。他将热水器百叶箱的门框打小了一圈,使得我们无法将热水器的铁罩拆下来,清除里边的煤烟,以示对我们的教训。

1.下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.小说以“木工刘建华”为题,带有为人物立传的色彩,既交代了主人公的身份和姓名,又突出了人物形象,使小说具有一种真实感。

B.小说开篇对主角刘建华眼睛的描写,着力突出了其“亮”和“尖刻”,展现了人物的性格特点,也为写下文他与我们发生冲突做了铺垫。

C.本文善于运用优美的字词、简洁短促的语句,精准地表达出难以描摹的情境,这种简洁明快的语言风格体现了作家的写作能力。

D.文章以敏感、细致的笔触叙述了都市平民琐碎而真实的日常生活,表现了木工刘建华给“我”带来的厌倦、欣赏、疑虑等复杂的心理。

【答案】B

【解析】

B.“在他俩之间‘我’选择留下刘建华”错,原文只说“老黄也三天两头在我们面前撺掇,还暗示刘建华要不走,他走”,并没有交代老黄真的走了。

2.刘建华是一个什么样的人?请结合全文简要分析。

【解析】 本题中,首先明确人物的身份,从文中来看,刘建华是一个木工,作为一个木工,“是刘建华的技术。连成见极深的老黄,都不得不承认:小赤佬基本功是好的”,“他们干活的气氛,称得上热火朝天”,这说明刘建华技术好、认真敬业;“他们能做能吃”,“晚上一顿就要认真对待了”,“人去楼空的房间里,木屑都扫净了,机器擦得锃亮,锅碗瓢勺也归置整齐。壁上的架子都打齐了”等表明了他们热爱生活、讲求条理;“没有一件事,我们是较得过他的”,“建华一直作出这样的姿态:谈得拢谈,谈不拢不谈”体现他的强势;“起初,刘建华是说旧历年不回家的。临到小年夜,他才通告我们他要回家”表现他的有心计;“他说他过了初十,立马回来”,果真回来了,体现他说到做到,讲诚信。本文中“我”是故事的当事人,亲身经历,故事就真实可信,“我”是故事的叙述者,与读者就好像是面对面谈话,有亲近感,“我”是故事的串联者,刘建华是“我”雇来的,在与他打交道,并在交往中通过“我”的观察来展现刘建华的性格,据此就可得出答案。

【答案】

①技术精湛,认真敬业。②热爱生活,讲求条理。③执拗狭隘,狡黠尖刻。

3.作品是怎样叙述刘建华的故事的?这样写有什么好处?请简要分析。

【答案】

①以“我”的视角来叙事,使事件显得真实可信。

②在叙事中夹杂着“我”的心理活动,有利于在塑造人物的同时表达“我”的看法。

③结尾的“纪念”印证了开头他给“我”的“尖刻”的感觉,使人物隐伏的性格变得清晰具体。

【解析】

本文中“我”是故事的当事人,亲身经历,故事就真实可信,“我”是故事的叙述者,与读者就好像是面对面谈话,有亲近感,“我”是故事的串联者,刘建华是“我”雇来的,在与他打交道,并在交往中通过“我”的观察来展现刘建华的性格,据此就可得出答案。

小说阅读涉及四个基本点:

“主旨意图”是核心,人物、情节和环境是小说的三要素,三要素以表现“主旨意图”为根本目的,“主旨意图”又必须通过对三要素的具体描写来表现,所以四个基本点之间是互相联系的。

每个基本点都涉及“写什么”“怎么写”这两个方面。如:塑造了怎样的人物 人物有什么性格特点 某处情节有什么作用(意图) 某处环境描写有什么作用 ……

二、怎么考

1.小说阅读的考查重心可用下图表示:

2.小说的阅读原则

小说阅读最基本的原则可以用两个字来概括:“挖”“联”。

(1)挖,也就是挖掘,这是就深度而言的。

因为文学作品大都不会直白地表露思想和情感,文学语言也往往是含蓄的,所以,挖掘出作品中的象外之意、弦外之音、题外之旨、画外之趣、表象之内的本质等,既是高考小说阅读的重要考查内容,也是考生正确解题的钥匙。深挖小说内涵要从人物形象、故事情节、思想感情和作品主题几个方面考虑。

以莫泊桑的《小步舞》为例:

【人物形象】

①“我”:故事的讲述者,经历过法国大革命的年轻人。(挖:具有自由、平等、博爱的新思想的新青年)

②老舞蹈师及其夫人:小说主人公,旧时代和新时代的见证者。(挖:老舞蹈师夫妇是哪类人 ——贵族阶层的服务者,旧时代的拥护者,封建思想的受害者)

【故事情节】“我”在卢森堡公园的苗圃里看见偷偷跳小步舞的老舞蹈师,相识后请他介绍小步舞,最后老舞蹈师及其夫人一起为“我”跳小步舞,并流露出对旧时代深深的怀念之情。(挖:老舞蹈师为什么要在“周围没有人”的时候跳小步舞 看见他们跳舞,“我”为什么会有“一股难以言表的感伤”)

【思想感情】

①“我”眼中的老舞蹈师夫妇:让人背上起鸡皮疙瘩、木偶似的身体、动人而又可笑、装腔作势、老木偶、既可悲又可笑的幽灵……(挖:“我”为什么这样评价老舞蹈师夫妇 要结合“我”的身份思考)

②老舞蹈师夫妇眼中的旧时代:好天气、漂亮的手杖、我们的欢乐、我们的生命……(挖:老舞蹈师夫妇怀念旧时代的深情为什么让“我”留下创伤 ——大革命难以清除部分人的奴性思想)

【作品主题】表现老舞蹈师夫妇对已经逝去的旧时代的真挚怀念。(挖:作者发自灵魂的拷问——为什么老舞蹈师夫妇这样的平民会怀念封建时代 ——大革命改变了法国的社会制度,却没能改变部分人的奴性思想。这才是作品的主旨所在)

(2)联,也就是联系、联想,这是就广度而言的。

这里的广度,主要是指穿越时空理解作品的能力。而维系这一理解的,就是人类社会长期以来形成的共同的价值观、道德观。联的基本要求是“见多识广”,正所谓“读万卷书,行万里路”。读者要注意对能够表现作品时代特征的细节进行挖掘,再将相关人物的言行与具体时代结合起来,思考人物言行的意义。

以何士光的《到梨花屯去》为例进行说明:

【时间】初夏、七六年秋天、两年多、大前年;推断故事发生的时间:1979年初夏(本文写于1979年5月)。

【语言】胜利大队、生产队——特定历史时期农村组织单位名称(现改为乡或镇、村、组);咹——四川方言(贵州也讲四川方言)。

【事件】定产到组、安徽;贵州“定产到组”与安徽凤阳小岗村农业“大包干”拉开了中国农村改革的序幕。

这样,通过文中具体的时间、地点、语言、事件等的暗示,我们便找到了进入作者所描绘的那个特殊时代的“虫洞”,便有了理解主人公言行、小说内容、作者思想感情的可靠依据。

(1)抓住具体描写的语句揣摩、领悟人物形象。小说描写人物的方法还有肖像描写、神态描写、语言描写等,既有概括的介绍,又有具体的描绘;既有正面描写,又有侧面烘托。分析人物形象时一定要

(2)联系人物活动的社会历史背景和自然环境。既要准确把握人物鲜明的个性,又要深切理解人物的社会意义(共性);既要善于从自然环境的描写中体会人物的情感、心境等,又要善于从人物间的相互关系、人物与环境的关系中了解人物的性格特征。

(3)人物性格也常用抑扬、虚实、对比、衬托等塑造人物形象的传统手法揭示出来。确定小说的主人公可从五个方面进行分析:有的作品的标题就指明了主人公,最能传达主题思想的人物是主人公,与情节联系密切的是主人公,作者极力刻画出的生动形象的人物是主人公,作者着墨最多的人物也是主人公。

三、怎么答

1.人物形象的鉴赏方法

【答题技巧】

首先,总体把握小说人物形象特点。确定作者的感情倾向是褒还是贬,是颂扬还是讽刺;

然后,画出小说中关于这个人物言行的语句,以及作者的议论或者作者借作品中其他人物对他(她)的评价的语句;

接着,看用了什么描写方法,通过对人物的描写(语言、动作、心理、肖像)分析人物的性格特征,并在此基础上进行归类概括;

最后,选择恰当的词句表述出来。

(1)理清线索,弄清故事的来龙去脉。从开端、发展、高潮、结局的全过程来把握故事内容,尤其要注意分析透彻发展和高潮部分。

(2)要从细节入手。细节往往成为设题点,伏笔与点睛之笔是命题者的热点选择。另外,还要注意鉴赏小说情节安排中倒叙、插叙、伏笔、悬念等的表达效果。

(3)注意情节上的“转”(即情节、感情的变化)。因为短,冲突往往在高潮处戛然而止,引人深思。这使结尾句往往成为点睛之笔,是理解全篇的关键。

(4)梳理故事情节的过程就是感受人物性格的过程,也是理解小说主题的过程。

梳理小说情节要以抓线索为基础,所谓线索,就是小说的叙述对象或发展脉络。

【答题技巧】

情节的一般作用:

①对表现主题的作用。其作用一般来说是点题或突出主题。

②对塑造人物形象方面的作用。或是发展了人物性格,或是表现了人物性格。

③对整个故事情节的构成的作用。一般来说是推动了故事情节的发展。

2.情节的鉴赏方法

社会环境:故事发生的时代特点和时代背景,它为人物提供了大的活动时空背景,影响着或直接决定着人物的思想情感。

自然环境描写:交代人物活动的具体环境,往往起到渲染作品的气氛和烘托人物心情的作用。

(1)分析时,首先考虑社会大环境。环境描写首先要建立在社会大环境(时代背景)的基础上,然后才能是具体人物生活的小环境(社会的、自然的),小环境的描写必须符合大环境的特征。

(2)分析社会环境应透过当事人的言行深入挖掘社会历史内涵。社会环境一般由主要人物周围的次要人物及次要人物的行为活动、思想观念构成。那些次要人物,是某种社会力量、某种观念的载体,分析时应通过这些人物的言行,认识其代表的社会势力及其观念。

(3)注意人物与环境的辩证关系。环境决定人物命运及其性格,人物又能动地作用于环境。从人物在社会环境中的走向,我们可以看出人物的思想性格。

(4)分析环境描写,理解人物的性格。第一,要善于从地点、时间、行动、景物等描写中揣摩人物的身份、地位、心境,揣摩其对主题的烘托;第二,要善于从人与人的关系、时代特征、社会风貌等社会环境中体悟人物的性格特征。

3.环境的鉴赏方法

【答题技巧】

①找出描写环境的句子,最好在文中勾画出来。

②在熟练掌握描写手法以及环境描写的基本作用的基础上,结合文中具体的内容,进行识别、判断(何种手法、有何作用)。

常见的描写手法:渲染、烘托、反衬、对比、动静结合、正侧面结合等。

环境描写的基本作用包括:

a.交代人物活动的背景,写明事件发生的时间和地点;

b.暗示社会环境,揭示社会本质特征或展示世态风情;

c.揭示人物心境,表现人物性格;

d.渲染气氛,烘托人物的情感和思想;

e.奠定情感基调;

f.推动故事情节发展,为刻画人物做铺垫。

③分点作答,不遗漏要点。

(1)根据小说的情节和人物形象分析主题。

(2)联系小说描写的典型环境分析主题。

(3)结合作者的生平、创作动机和写作的时代背景分析主题,即知人论世。

(4)根据作者对人物描写的语言的感彩分析主题。

把握主题时,不从作品的客观实际出发,不能避免认识上的偏见和情感、情绪上的偏激,没有认真阅读原文而是拿自己已知的道理去硬套,评价作品缺乏针对性,这是考生做这类题的几个误区。

【答题技巧】

①从小说的题目入手,有的小说题目突出主题,对主题的表现起画龙点睛的作用;

②从小说的主要情节和主要人物形象入手;

③联系作品的时代背景及典型的环境描写,认识人物形象的思想性格所打上的时代烙印,把握人物形象所折射出的时代特征,达到揭示小说主题的目的。

4.主题的鉴赏方法

(1)弄清小说运用了哪些情节结构方法。如对比、悬念、倒叙、插叙、前后照应、明线、暗线、出人意料的结尾、衬托、铺垫、先抑后扬等,并了解这些方法对塑造形象和表现主题所起的作用。

(2)弄清小说运用了哪些描写方法。如人物的外貌(肖像、神态、服饰)描写、动作描写、语言描写、心理描写,正面描写、侧面描写,景物描写,等等。分析人物描写方法对刻画人物形象的作用,领悟景物描写对衬托人物心境、渲染气氛的作用,悟透正面描写和侧面描写的效果。通过对小说中描写的分析,认识和评价人物的性格、品质、典型性、社会意义,作者的感情倾向,等等。另外,要理解社会环境描写对交代故事发生的时代、社会关系特征、人物活动的背景等的作用。

(3)把握语言运用上的特点,如人物语言个性化、寓意深刻、批评含蓄或尖锐、句式整齐、用词准确而形象等。

【答题技巧】

熟记各种表现手法、表达方式、修辞手法的特征及其作用,考试时联系具体内容,准确识别作者所用的手法,并具体分析这种手法的作用。

5.手法的鉴赏方法

小说阅读探究题主要有五个探究方向:情节、人物、环境、主题和艺术表现。它们都指向小说最核心的东西,因此探究时可转变习惯性的思考模式。

如要探究意蕴,则说明意蕴具有多义性、深刻性,那么,它有哪些“多义”和“深刻”之处呢 顺着这个方向就可展开探究。

又如指向情节的探究题,则可以这样思考:为什么探究情节——说明情节安排巧妙,对表现人物、主题有很大作用。那么,它“巧妙”在哪里,有什么作用 可就此展开探究。

当然,首先要判断出探究的方向(点),这自然与审好题密不可分。探究题的探究方向多数是给定的、明确的,只要审准题,判断不成问题。

6.探究类试题答题方法

(1)多角度

①大角度

大角度主要包括情节、人物、环境、主题和艺术表现。无论探究点指向哪个方向(如情节、人物等),都可以从这几个角度、层面展开。

②大角度中的小角度

在上面提到的五个大角度中,任何一个角度又可展现为一个个更小的角度。如情节可分为开端、发展、高潮、结局四个阶段,高潮是主要的,结局是关键的。人物又有主要人物、次要人物、重要人物、线索人物等。

(2)深层次

①人文精神。包括三个元素:一是人性,即对人的尊重,强调人的尊严,实际上就是广义的人道主义精神;二是理性,即对真理的追求,对真理的思考,实际上就是广义的科学精神;三是超越性,即对生命意义的追求。通俗地讲,就是以人为中心,关心人,爱护人,用普遍的一句话说就叫“人类关怀、生命关怀”,这应是人文精神的核心问题。

②审美取向。审美取向是指作品中表现出来的对真、善、美的追求,对假、恶、丑的摒弃,对正义、光明的歌颂,对黑暗、邪恶的鞭挞,对弱小者的悲悯,对恃强凌弱者的憎恶的艺术美感的取向。

【答题技巧】

(1)“多点”探究的答案组织要求:答案至少有三个点,这三个点就是三个角度和层面,各角度、层面间不能交叉,角度不要太大或太小,每个“点”都由“依据+结论”组成。其组织形式为:

①要点一:结论+依据

②要点二:结论+依据

③要点三:结论+依据

(2)“深点”探究的答案组织要求:“深点”探究是指可以就任何一个“点”深入探究,答案一般由“观点+理由”组成,重点在阐述“理由”上;“理由”可以在文本内多角度展开,也可以“内引外联”,联系个人或现实进一步展开;“理由”部分要有理有据、充分且层次分明。其组织形式为:

亮出观点+阐述理由:文本内理由①+文本外理由①(联系个人或现实);文本内理由②+文本外理由②(联系个人或现实)。

这里的理由可以视文本特点和题干要求而定。如果只要求就文本深入探究,那么理由至少要有两个。

阅读下面的文字,完成后面的题目。

大刘教妻 佟掌柜

老鸥回家的时候,脸色像猪肝,黑红黑红的。一进门,鞋往地上一甩,摘下口罩,把里面垫的三层纱布扔进垃圾袋,喷上84消毒液,扎好口,然后冲进卫生间关上门。

老鸥进门的脸色,大刘看在眼里,知道媳妇一定是在单位惹了气。

老鸥本名赵晓鸥,今年五十二岁,是长江社区卫生服务中心的会计。她平时说话粗声大气的,还好打抱不平,单位的同事都喊她老鸥。她不知道这是夸她多些还是损她多些,也不在意,谁喊老鸥她都应。

大年初一晚上,她正照顾卧病在床的老爸吃饺子,接到院长电话,“老鸥,局里发通知了,从明天开始,财务科长必须天天到岗。”

“什么情况?大年初二就上班?”

“现在疫情严重,各医院都要上报防疫物资,建立防疫物资库房管理制度。明天你来单位,有些具体问题还得跟你研究下。”

四、练一练

第二天一大早,老鸥早早来到单位。院长正在门口,看见她来了,说:“昨天局里通知,在我院成立全区唯一一家发热门诊。为了避免医护人员和发热患者的更多接触,发热门诊设在大厅入口处。”他指了指对面的收款处,“收款处这些天一定不要有人离岗。”

老鸥一听,眉头皱起来。年前,收款处两个人请假回家探亲,还有一个孕妇,特殊时期她想上班也不能让她上啊。

她咬咬牙,这时候不能说困难,自己顶个白班就是。“领导放心,财务科不会给领导添乱。”从初二开始,老鸥的单位基本停诊,但有不少人来问这问那,也有发烧患者前来就诊的,虽然都被送去市级医院了,但她总觉得有病毒飞出来。一天洗手、消毒无数次,本来就粗糙的手背,如今更像起了皮,摸着都刺手。她很害怕,别因为自己不小心被传染,再把别人传染上。

一晃十多天过去了。前天老鸥跟大刘说:“官方发文要给疫情补助了,按二线算这十多天还能给2000多元。钱到手给女儿买件衣服,过年都没舍得给她添新衣。”

晚上,俩口子关紧卧室的门,大刘压低声问她:“媳妇,受啥气了?看你进屋那脸,跟猪肚子似的。”

“太气人了!疫情补助没我们啥事!做表的时候,我心里这个堵。一线医护人员,给多少都应该,这没啥说的。我生气的是,天天让我们上班,咋到给钱的时候没有我们了?不给其实也没什么,那咋有的管理人员有?再说,没有我们可以,收款处应该有啊!”老鸥紧压着心中的怒气,声音都有些走调。

“你跟院长喊了?”

“喊了,要不得憋死我!”

“院长说啥了?”

“他没搭理我。看着我喊了半天。”

“你呀,怪不得成大姑娘,也就我娶你……”

“滚!你说气人不气人,我生气不对吗?”

“老鸥,我必须得说你,你的性子还得收!这样下去我真怕你不能陪我到老。这是什么时候?跟那些遇难的人比,这点事算个什么事?你再想想那些公交车司机、快递小哥、买菜的店员,谁给他们补助?你说你喊完有用吗?能改变这个结果吗?抬头三尺有神明,咱们老百姓,不给国家、政府、单位、别人添乱,做好自己就好。”

老鸥眨巴着眼睛,久久没说话。好半天,叹了口气,把后背给了大刘。

“睡吧,明天我还得早起上班呢。”

1.下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.小说在选材上紧扣现实生活,选择普通人的生活琐事,以小见大,来表现为人处世的大道理。

B.小说塑造人物手法多样,除正面描写外,还通过大刘、院长等其他人物的衬托塑造老鸥形象。

C.小说采用倒叙手法,开头即描写老鸥生气,后文再揭示生气原因,先抑后扬,使情节有起伏。

D.佟掌柜擅长长事短叙,能巧妙地把多余东西剔除,使情节更为紧凑,本文就体现了这一特点。

【答案】C

【解析】

C.“小说采用倒叙手法”错误,小说采用顺序,中间运用了插叙。

2.没有矛盾就没有小说,本文围绕老鸥写了哪些矛盾?

【解析】“大年初一晚上,她正照顾卧病在床的老爸吃饺子,接到院长电话,通知大年初二去上班”“过年都没给女儿买新衣服”,可见老鸥工作与生活的矛盾;就疫情补助问题,和院长起了争论,而院长没有搭理她,体现了老鸥与院长的矛盾;老鸥夫妻俩对待疫情补助的问题不同看法的矛盾,妻子的思想觉悟、与他人相处的方式不同与丈夫,结尾大刘对妻子的开导。小说的集中点在于利益的获得和道德价值的选择的矛盾,在最后老鸥选择道德。

【答案】

①老鸥工作与家庭生活的矛盾:大年初一晚上,老鸥正照顾卧病在床的老爸吃饺子,尚未来得及给女儿添新衣。而疫情严重,她只能提前上班。

②老鸥与院长的矛盾:老鸥为待遇的事找院长评理,院长既没有做出合理的解释,也没有进行适当的安抚,而是“没搭理”。

③老鸥与丈夫思想认识上的分歧:夫妻俩思想认识、为人处世方法不同,从大刘对妻子的开导可以看出。

④本文重点突出了老鸥内心深处“德”(道德)与“得”(利益)的矛盾与纠结,最后通过丈夫老刘开导才得以化解,从而升华了主题。

3.囿于篇幅限制,小说往往“把艺术的打击力量放在最后”,本文结尾一段有何妙处?请结合文本具体分析。

【答案】

人物方面——突出了人物的思想性格的转变。平和的语调表现了心情已经平静;火爆性格的老鸥不再跟大刘理论,是因为被丈夫所说的道理折服,惦记着第二天上班表现其敬业精神和无私奉献精神。

情节方面——①使情节完整,以老鸥心情激动开始,以其心情平静结束;②照应标题“大刘教妻”。

艺术特色方面——含蓄,有回味,有张力,借老鸥的话语表现其思想上的转变。主题方面——突出主题:生活不易,需心气平和;疫情当前,更需无私奉献。

【解析】本题考查的是结尾的妙处。分析结尾的妙处,主要从情节、人物、主旨角度考虑,归纳答案。从人物形象方面,老鸥由生气到丈夫开导后的心情平和,同时还考虑第二天上班的问题,可见结尾展现了人物思想的转变,进而也能升华主题;就情节而言,使得故事有结尾,比较完整。结构上体现标题内容,小说的中心事件是老鸥因利益的问题而生气,丈夫大刘给老鸥分析情况,教导老鸥,照应标题“大刘教妻”。