八下第4课 水墨交融写青山 课件(共41张PPT)

文档属性

| 名称 | 八下第4课 水墨交融写青山 课件(共41张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 28.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏少版 | ||

| 科目 | 美术 | ||

| 更新时间 | 2022-03-17 11:10:07 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

水墨交融写青山

中国山水画

第一篇

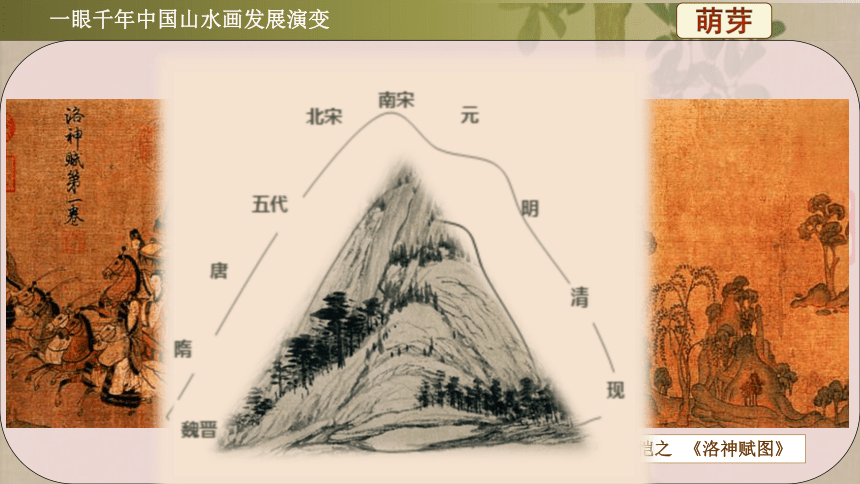

一眼千年中国山水画发展演变

萌芽

东晋 顾恺之 《洛神赋图》

独 立

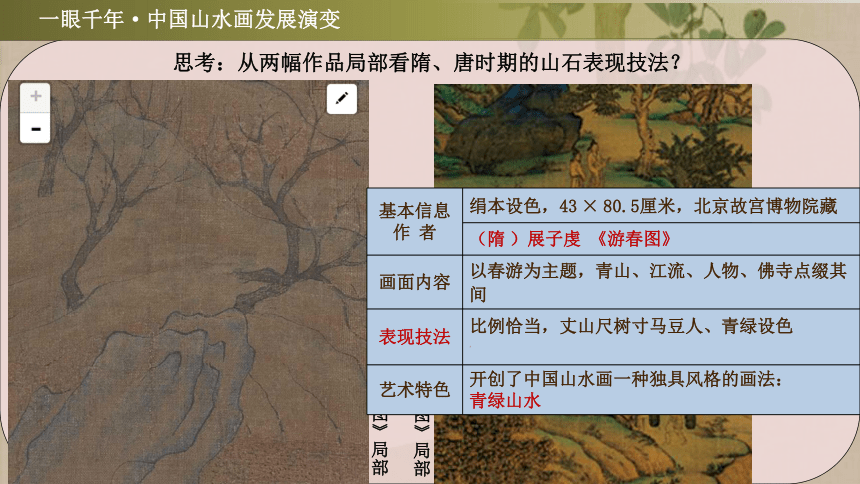

基本信息 作 者 绢本设色,43 × 80.5厘米,北京故宫博物院藏

(隋 )展子虔 《游春图》

画面内容 人们山中游乐的场景,青山、江流、人物、佛寺点缀其间

表现技法 比例恰当,丈山尺树寸马豆人、青绿设色

艺术特色 开创了中国山水画一种独具风格的画法:青绿山水

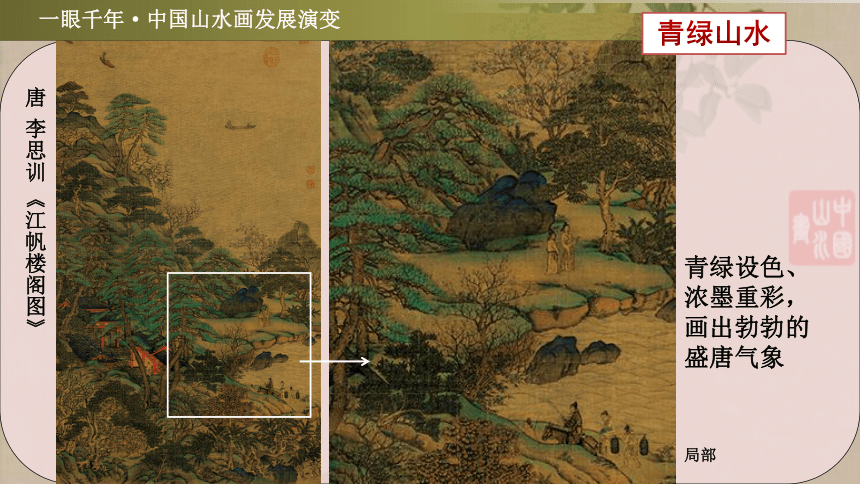

一眼千年·中国山水画发展演变

唐 李思训 《江帆楼阁图》

青绿设色、浓墨重彩,画出勃勃的盛唐气象

青绿山水

一眼千年·中国山水画发展演变

局部

唐 李思训 《江帆楼阁图》局部

隋 展子虔 《游春图》局部

一眼千年·中国山水画发展演变

基本信息 作 者 绢本设色,43 × 80.5厘米,北京故宫博物院藏

(隋 )展子虔 《游春图》

画面内容 以春游为主题,青山、江流、人物、佛寺点缀其间

表现技法 比例恰当,丈山尺树寸马豆人、青绿设色

勾填法(用墨勾 轮廓后用青绿填色)

艺术特色 开创了中国山水画一种独具风格的画法:

青绿山水

思考:从两幅作品局部看隋、唐时期的山石表现技法?

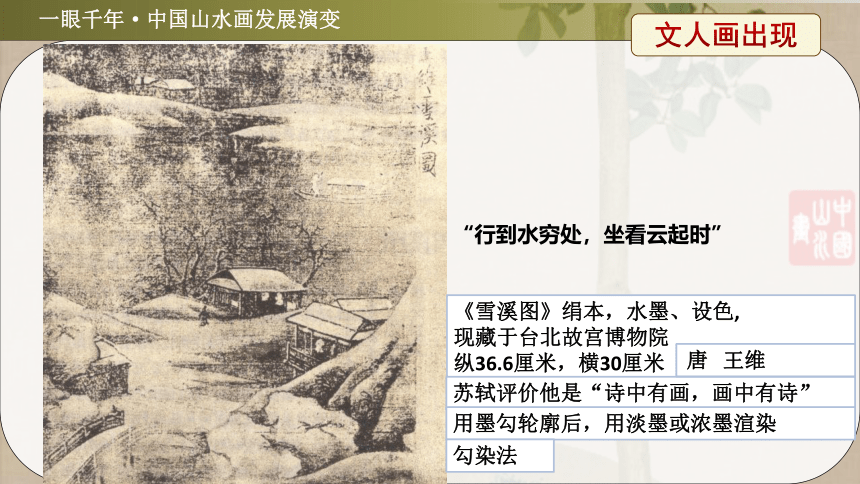

《雪溪图》绢本,水墨、设色,

现藏于台北故宫博物院

纵36.6厘米,横30厘米

“行到水穷处,坐看云起时”

一眼千年·中国山水画发展演变

苏轼评价他是“诗中有画,画中有诗”

用墨勾轮廓后,用淡墨或浓墨渲染

唐 王维

勾染法

文人画出现

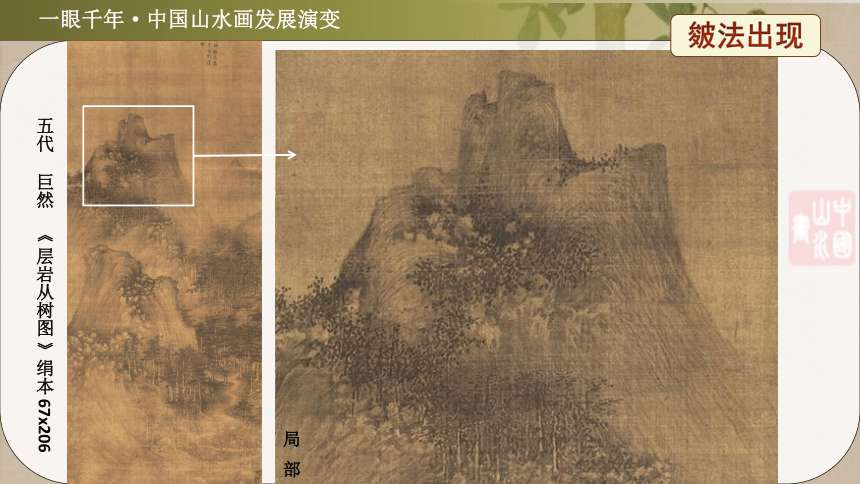

五代 巨然 《 层岩从树图 》绢本 67x206

皴法出现

一眼千年·中国山水画发展演变

局 部

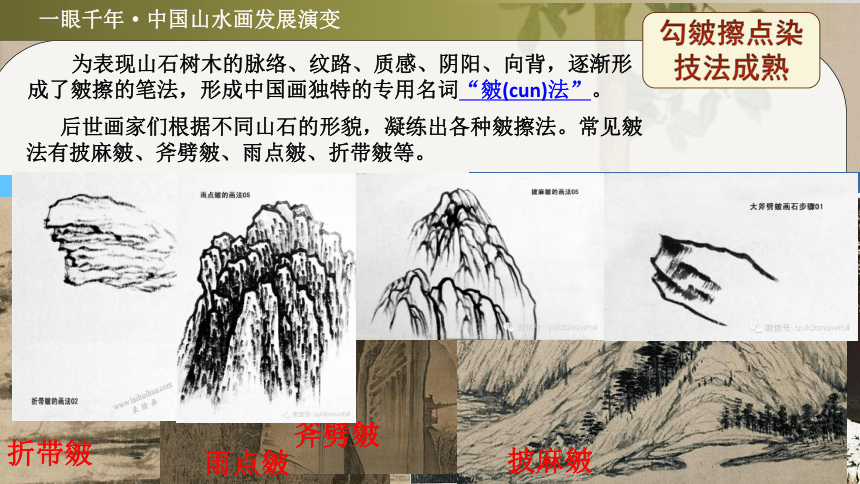

勾皴擦点染技法成熟

一眼千年·中国山水画发展演变

为表现山石树木的脉络、纹路、质感、阴阳、向背,逐渐形成了皴擦的笔法,形成中国画独特的专用名词“皴(cun)法”。

后世画家们根据不同山石的形貌,凝练出各种皴擦法。常见皴法有披麻皴、斧劈皴、雨点皴、折带皴等。

披麻皴

雨点皴

折带皴

斧劈皴

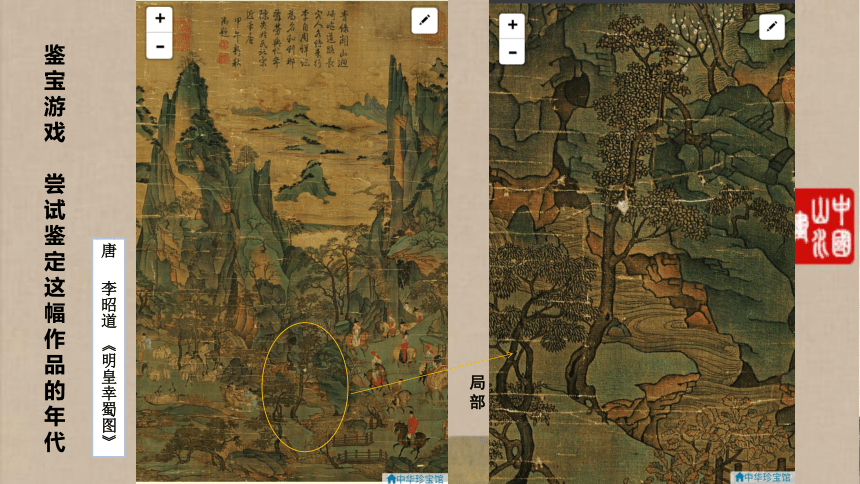

鉴宝游戏

尝试鉴定这幅作品的年代

唐 李昭道 《明皇幸蜀图》

局部

回望宋元

中国山水画

第二篇

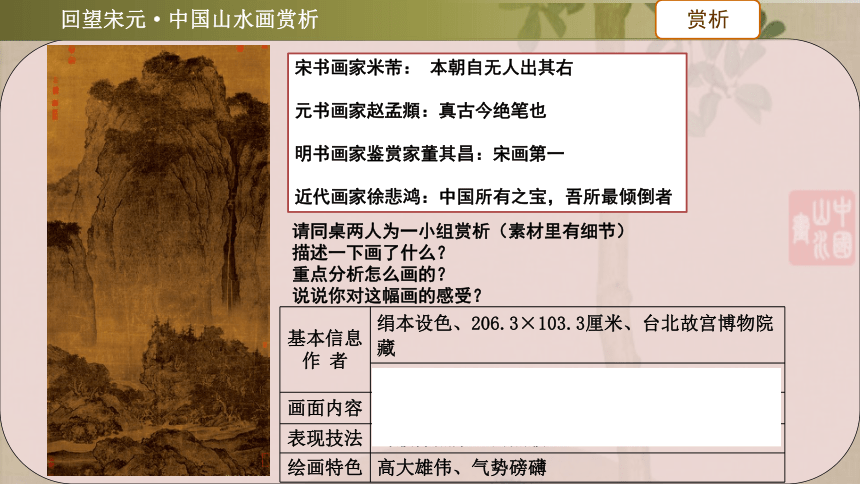

回望宋元·中国山水画赏析

赏析

基本信息 作 者 绢本设色、206.3×103.3厘米、台北故宫博物院藏

(北宋)范宽 《溪山行旅图》

画面内容 北方山水、商旅队伍点缀其间

表现技法 勾皴擦点染、雨点皴

绘画特色 高大雄伟、气势磅礴

宋书画家米芾: 本朝自无人出其右

元书画家赵孟頫:真古今绝笔也

明书画家鉴赏家董其昌:宋画第一

近代画家徐悲鸿:中国所有之宝,吾所最倾倒者

请同桌两人为一小组赏析(素材里有细节)

描述一下画了什么?

重点分析怎么画的?

说说你对这幅画的感受?

北宋郭熙在所著《林泉高致》一文中提出

“山有三远,自山下而仰山巅,谓之高远;自山前而窥山后,谓之深远;自近山而望远山.谓之平远"

三远法是总结了构图学上的一个普遍问题,就是高远、深远和平远的三远法,实际上是如何表现山水境界中的高、宽、深三度空间的方法。

高远,是从下面向上仰视,才觉得高远,我们今天应用透视学的观点,即把物象放在视平线上。

构图

回望宋元·中国山水画

深远,由前面往里画出深奥之感觉叫深远。

画中进深大,造成一种具有深远空间的意

境。

构图

回望宋元·中国山水画

平远,平远景色要画出前后左右辽阔的空间。

平远画法大体上有两种:一种是矮山及丘陵的

平远山水;一种是只有田园河流的平原大地。

构图

回望宋元·中国山水画

深远

高远

平远

“马一角”南宋 马远

“夏半边”南宋 夏圭

构图

回望宋元·中国山水画

《梅石溪凫图》宋 马远

构图

回望宋元·中国山水画

《烟岫林居图》 宋 夏圭

构图

回望宋元·中国山水画

南宋 米友仁 《云山墨戏图》

笔墨

回望宋元·中国山水画

用笔:大小错落的“米点” ,米友仁继承父亲米芾“米家山水”的画法

墨分五色——干、 湿、浓、淡、黑

用墨:墨色浓淡、干湿的对比,用各种横向墨点在山头、山脊反复皴(为表现山水中山石树木的脉络、纹路、质地、阴阳、凹凸、向背)擦。

回望宋元·中国山水画

笔墨

回望宋元·中国山水画

山石

《秀石疏林图》元代 赵孟頫

平凡的自然一角,却表现得很有生机。画面并不刻意求工,却透出平和而秀逸的气息。

注意到树木和石头的不同用笔了吗?

试着分辨石块上的不同墨色,它们对营造画面的气氛都起着重要的作用。

回望宋元·中国山水画

山石

石分三面,表现体积。

轮廓左右要有浓淡之分,表现阴阳向背。

回望宋元·中国山水画

山石

石的组合要大小相间、错落有致。

回望宋元·中国山水画

山石

用皴法表现石头的表面纹理,使之厚重并富有体积感。

披麻皴

斧劈皴

折带皴

回望宋元·中国山水画

山石

画山先定外形轮廓,然后皴出山体结构,点染而成。山的造型要注意脉络贯通,山势起伏,层次分明。

回望宋元·中国山水画

山石

回望宋元·中国山水画

树

树的造型千变万化,世界上没有完全相同的两棵树;树的结构规律大致相同,万变不离其宗。

回望宋元·中国山水画

树

下笔当取势,确定树干的姿态,再根据树木结构规律完成。

树干前后左右出枝体现空间感,树枝当争当让,或增或减,穿插自然。

回望宋元·中国山水画

树

树木组合遵循统一变化的法则,强调大小对比、前后空间关系的变换,更注重树木之间相互呼应的情意性。

树的组合要有大小之别、互相顾盼,穿插自然,忌讳根顶俱齐,等距排列。

回望宋元·中国山水画

树

点叶则要注意聚散,增枝点叶须适度把握繁简疏密。

聚

散

回望宋元·中国山水画

树

“点”可以是各种各样的。

回望宋元·中国山水画

树

墨色的浓淡变化使画面层次丰富,充满生机。

山水册页 清代 梅清

回望宋元·中国山水画

树

山水画的布局

幽涧寒松图 元代 倪瓒

回望宋元·中国山水画

构图

宾主

呼应

确定一幅画中山脉峰峦的宾主关系,或相对呼应,或环抱其中,形成变化统一的整体。

回望宋元·中国山水画

构图

山水画中的点景人物、舟船、屋宇、桥梁、栈道等,反映人与自然的关系,宣示作品主题,并在构图中起着重要作用。画点景的人、物结构要简洁、用笔与整体协调一致,山水景物浑然一体。

回望宋元·中国山水画

构图

一眼千年·中国山水画发展演变

小结

尝试运用所学画法,创作一幅山水画小品,并与同学交流你所表达的意境。

回望宋元·中国山水画

作业

基本信息 作 者 纸本水墨,35.5 × 74.4厘米,台北故宫博物院藏

元 倪瓒(号云林)江苏无锡人《容膝斋图》

画面 内容 江南山水,一河两岸,下方土坡杂树五棵,树后平坡茅亭,中间留白,上方远山重叠。

表现 技法 艺术 特色 布局: 一河两岸三段式构图,平远透视法衬托出江南山水的俊秀。大面积的留白耐人寻味

简略而不单薄

笔墨:先横后纵的折带皴法画出山石顶面与侧面,表现立体感,浓淡干湿不同的侧锋表现出微妙的笔墨层次,近坡皴多染少,焦墨点苔,极为淡雅,

笔精墨妙

意境:惜墨如金,化繁为简,透出文人画家远离尘嚣,寄情于画的情怀。

秋深萧瑟

绘画语言分析

描述

回望宋元·中国山水画赏析

合作赏析

要求:前后四人为一小组共同赏析

回望宋元·中国山水画赏析

合作赏析

小提示:可与范宽《溪山行旅图》对比欣赏

基本信息 绢本设色,206.3×103.3厘米 台北故宫博物院藏

(北宋)范宽 《溪山行旅图》

画面内容 北方山水,巨峰矗立,山头杂树茂密,飞瀑直流而下,山脚下巨石纵横,山路上一支商旅队伍,还有一弯溪流,点出溪山行旅的主题

表现技法 绘画特色 布局:三段式构图,远景主山占画幅三分之二,高远透视突出北方山水雄壮的气势,高大主山与渺小的驴队形成对比,鼓起的主山形状与恰到好处的收腰对比,一线天的瀑布倾泻而下,动静对比均,衬托出主山的崇高。布局复杂与高妙。

笔墨:方折有力的墨线勾勒轮廓脉络,极富力度美感,密如雨点的墨痕皴染肌理,雨点皴画层层积累,浓淡干湿变化层次丰富,在笔墨上追求雄健与多变。

意境:将北方山水的崇高、厚重的气质表现的淋漓尽致尽致。雄浑与传神。

基本 信息 纸本水墨,35.5 × 74.4厘米,台北故宫博物院藏

元 倪瓒(号云林)江苏无锡人《容膝斋图》

画面 内容 江南山水一河两岸,下方土坡杂树五颗,树后平坡茅亭,中间留白,上方远山重叠。

表现 技法 艺术 特色 布局:

笔墨:

意境:

·········

基本 信息 纸本水墨,35.5 × 74.4厘米,台北故宫博物院藏

元 倪瓒(号云林)江苏无锡人(1301-1374)

画面 内容 江南山水,一河两岸,下方土坡杂树五颗,术后平坡茅亭,中间留白,上方远山重叠。

布局 笔法 艺术 特色 布局: 一河两岸三段式构图,平远透视法表现出江南山水的俊秀。大面积的留白耐人寻味,简略而不单薄。

笔墨:先横后纵的折带皴法画出山石顶面与侧面,表现立体感,浓淡干湿不同的侧锋表现出微妙的笔墨层次,近坡皴多染少,焦墨点苔,极为淡雅,笔精墨妙

意境:惜墨如金,化繁为简,透出文人画家远离尘嚣,寄情于画的情怀。

回望宋元·中国山水画赏析

合作赏析

要求:前后四人为一小组共同赏析

水墨交融写青山

中国山水画

第一篇

一眼千年中国山水画发展演变

萌芽

东晋 顾恺之 《洛神赋图》

独 立

基本信息 作 者 绢本设色,43 × 80.5厘米,北京故宫博物院藏

(隋 )展子虔 《游春图》

画面内容 人们山中游乐的场景,青山、江流、人物、佛寺点缀其间

表现技法 比例恰当,丈山尺树寸马豆人、青绿设色

艺术特色 开创了中国山水画一种独具风格的画法:青绿山水

一眼千年·中国山水画发展演变

唐 李思训 《江帆楼阁图》

青绿设色、浓墨重彩,画出勃勃的盛唐气象

青绿山水

一眼千年·中国山水画发展演变

局部

唐 李思训 《江帆楼阁图》局部

隋 展子虔 《游春图》局部

一眼千年·中国山水画发展演变

基本信息 作 者 绢本设色,43 × 80.5厘米,北京故宫博物院藏

(隋 )展子虔 《游春图》

画面内容 以春游为主题,青山、江流、人物、佛寺点缀其间

表现技法 比例恰当,丈山尺树寸马豆人、青绿设色

勾填法(用墨勾 轮廓后用青绿填色)

艺术特色 开创了中国山水画一种独具风格的画法:

青绿山水

思考:从两幅作品局部看隋、唐时期的山石表现技法?

《雪溪图》绢本,水墨、设色,

现藏于台北故宫博物院

纵36.6厘米,横30厘米

“行到水穷处,坐看云起时”

一眼千年·中国山水画发展演变

苏轼评价他是“诗中有画,画中有诗”

用墨勾轮廓后,用淡墨或浓墨渲染

唐 王维

勾染法

文人画出现

五代 巨然 《 层岩从树图 》绢本 67x206

皴法出现

一眼千年·中国山水画发展演变

局 部

勾皴擦点染技法成熟

一眼千年·中国山水画发展演变

为表现山石树木的脉络、纹路、质感、阴阳、向背,逐渐形成了皴擦的笔法,形成中国画独特的专用名词“皴(cun)法”。

后世画家们根据不同山石的形貌,凝练出各种皴擦法。常见皴法有披麻皴、斧劈皴、雨点皴、折带皴等。

披麻皴

雨点皴

折带皴

斧劈皴

鉴宝游戏

尝试鉴定这幅作品的年代

唐 李昭道 《明皇幸蜀图》

局部

回望宋元

中国山水画

第二篇

回望宋元·中国山水画赏析

赏析

基本信息 作 者 绢本设色、206.3×103.3厘米、台北故宫博物院藏

(北宋)范宽 《溪山行旅图》

画面内容 北方山水、商旅队伍点缀其间

表现技法 勾皴擦点染、雨点皴

绘画特色 高大雄伟、气势磅礴

宋书画家米芾: 本朝自无人出其右

元书画家赵孟頫:真古今绝笔也

明书画家鉴赏家董其昌:宋画第一

近代画家徐悲鸿:中国所有之宝,吾所最倾倒者

请同桌两人为一小组赏析(素材里有细节)

描述一下画了什么?

重点分析怎么画的?

说说你对这幅画的感受?

北宋郭熙在所著《林泉高致》一文中提出

“山有三远,自山下而仰山巅,谓之高远;自山前而窥山后,谓之深远;自近山而望远山.谓之平远"

三远法是总结了构图学上的一个普遍问题,就是高远、深远和平远的三远法,实际上是如何表现山水境界中的高、宽、深三度空间的方法。

高远,是从下面向上仰视,才觉得高远,我们今天应用透视学的观点,即把物象放在视平线上。

构图

回望宋元·中国山水画

深远,由前面往里画出深奥之感觉叫深远。

画中进深大,造成一种具有深远空间的意

境。

构图

回望宋元·中国山水画

平远,平远景色要画出前后左右辽阔的空间。

平远画法大体上有两种:一种是矮山及丘陵的

平远山水;一种是只有田园河流的平原大地。

构图

回望宋元·中国山水画

深远

高远

平远

“马一角”南宋 马远

“夏半边”南宋 夏圭

构图

回望宋元·中国山水画

《梅石溪凫图》宋 马远

构图

回望宋元·中国山水画

《烟岫林居图》 宋 夏圭

构图

回望宋元·中国山水画

南宋 米友仁 《云山墨戏图》

笔墨

回望宋元·中国山水画

用笔:大小错落的“米点” ,米友仁继承父亲米芾“米家山水”的画法

墨分五色——干、 湿、浓、淡、黑

用墨:墨色浓淡、干湿的对比,用各种横向墨点在山头、山脊反复皴(为表现山水中山石树木的脉络、纹路、质地、阴阳、凹凸、向背)擦。

回望宋元·中国山水画

笔墨

回望宋元·中国山水画

山石

《秀石疏林图》元代 赵孟頫

平凡的自然一角,却表现得很有生机。画面并不刻意求工,却透出平和而秀逸的气息。

注意到树木和石头的不同用笔了吗?

试着分辨石块上的不同墨色,它们对营造画面的气氛都起着重要的作用。

回望宋元·中国山水画

山石

石分三面,表现体积。

轮廓左右要有浓淡之分,表现阴阳向背。

回望宋元·中国山水画

山石

石的组合要大小相间、错落有致。

回望宋元·中国山水画

山石

用皴法表现石头的表面纹理,使之厚重并富有体积感。

披麻皴

斧劈皴

折带皴

回望宋元·中国山水画

山石

画山先定外形轮廓,然后皴出山体结构,点染而成。山的造型要注意脉络贯通,山势起伏,层次分明。

回望宋元·中国山水画

山石

回望宋元·中国山水画

树

树的造型千变万化,世界上没有完全相同的两棵树;树的结构规律大致相同,万变不离其宗。

回望宋元·中国山水画

树

下笔当取势,确定树干的姿态,再根据树木结构规律完成。

树干前后左右出枝体现空间感,树枝当争当让,或增或减,穿插自然。

回望宋元·中国山水画

树

树木组合遵循统一变化的法则,强调大小对比、前后空间关系的变换,更注重树木之间相互呼应的情意性。

树的组合要有大小之别、互相顾盼,穿插自然,忌讳根顶俱齐,等距排列。

回望宋元·中国山水画

树

点叶则要注意聚散,增枝点叶须适度把握繁简疏密。

聚

散

回望宋元·中国山水画

树

“点”可以是各种各样的。

回望宋元·中国山水画

树

墨色的浓淡变化使画面层次丰富,充满生机。

山水册页 清代 梅清

回望宋元·中国山水画

树

山水画的布局

幽涧寒松图 元代 倪瓒

回望宋元·中国山水画

构图

宾主

呼应

确定一幅画中山脉峰峦的宾主关系,或相对呼应,或环抱其中,形成变化统一的整体。

回望宋元·中国山水画

构图

山水画中的点景人物、舟船、屋宇、桥梁、栈道等,反映人与自然的关系,宣示作品主题,并在构图中起着重要作用。画点景的人、物结构要简洁、用笔与整体协调一致,山水景物浑然一体。

回望宋元·中国山水画

构图

一眼千年·中国山水画发展演变

小结

尝试运用所学画法,创作一幅山水画小品,并与同学交流你所表达的意境。

回望宋元·中国山水画

作业

基本信息 作 者 纸本水墨,35.5 × 74.4厘米,台北故宫博物院藏

元 倪瓒(号云林)江苏无锡人《容膝斋图》

画面 内容 江南山水,一河两岸,下方土坡杂树五棵,树后平坡茅亭,中间留白,上方远山重叠。

表现 技法 艺术 特色 布局: 一河两岸三段式构图,平远透视法衬托出江南山水的俊秀。大面积的留白耐人寻味

简略而不单薄

笔墨:先横后纵的折带皴法画出山石顶面与侧面,表现立体感,浓淡干湿不同的侧锋表现出微妙的笔墨层次,近坡皴多染少,焦墨点苔,极为淡雅,

笔精墨妙

意境:惜墨如金,化繁为简,透出文人画家远离尘嚣,寄情于画的情怀。

秋深萧瑟

绘画语言分析

描述

回望宋元·中国山水画赏析

合作赏析

要求:前后四人为一小组共同赏析

回望宋元·中国山水画赏析

合作赏析

小提示:可与范宽《溪山行旅图》对比欣赏

基本信息 绢本设色,206.3×103.3厘米 台北故宫博物院藏

(北宋)范宽 《溪山行旅图》

画面内容 北方山水,巨峰矗立,山头杂树茂密,飞瀑直流而下,山脚下巨石纵横,山路上一支商旅队伍,还有一弯溪流,点出溪山行旅的主题

表现技法 绘画特色 布局:三段式构图,远景主山占画幅三分之二,高远透视突出北方山水雄壮的气势,高大主山与渺小的驴队形成对比,鼓起的主山形状与恰到好处的收腰对比,一线天的瀑布倾泻而下,动静对比均,衬托出主山的崇高。布局复杂与高妙。

笔墨:方折有力的墨线勾勒轮廓脉络,极富力度美感,密如雨点的墨痕皴染肌理,雨点皴画层层积累,浓淡干湿变化层次丰富,在笔墨上追求雄健与多变。

意境:将北方山水的崇高、厚重的气质表现的淋漓尽致尽致。雄浑与传神。

基本 信息 纸本水墨,35.5 × 74.4厘米,台北故宫博物院藏

元 倪瓒(号云林)江苏无锡人《容膝斋图》

画面 内容 江南山水一河两岸,下方土坡杂树五颗,树后平坡茅亭,中间留白,上方远山重叠。

表现 技法 艺术 特色 布局:

笔墨:

意境:

·········

基本 信息 纸本水墨,35.5 × 74.4厘米,台北故宫博物院藏

元 倪瓒(号云林)江苏无锡人(1301-1374)

画面 内容 江南山水,一河两岸,下方土坡杂树五颗,术后平坡茅亭,中间留白,上方远山重叠。

布局 笔法 艺术 特色 布局: 一河两岸三段式构图,平远透视法表现出江南山水的俊秀。大面积的留白耐人寻味,简略而不单薄。

笔墨:先横后纵的折带皴法画出山石顶面与侧面,表现立体感,浓淡干湿不同的侧锋表现出微妙的笔墨层次,近坡皴多染少,焦墨点苔,极为淡雅,笔精墨妙

意境:惜墨如金,化繁为简,透出文人画家远离尘嚣,寄情于画的情怀。

回望宋元·中国山水画赏析

合作赏析

要求:前后四人为一小组共同赏析