人教版七年级数学上册4、2 线段的长短比较 教学设计

文档属性

| 名称 | 人教版七年级数学上册4、2 线段的长短比较 教学设计 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 75.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2022-03-17 11:54:24 | ||

图片预览

文档简介

4、2 “线段的长短比较”教学设计

一、内容及其解析

1.内容

线段的长短比较,线段的和差,线段的中点.

2.内容解析

线段的比较,线段的和差,线段的中点是本章重要的几何基础知识,也是后续学习图形与几何必备的知识基础.线段的长短比较方法有两种:①度量法;②叠合法.其中,叠合法是重要的方法.叠合时使两条线段的一个端点重合,另一个端点落在第一条线段的同旁,保证了可比性.度量法中的刻度尺起到了一个转移线段的作用,其实质是将两条线段叠合在一起.比较线段的长短是本节知识产生、发展的起点,不论是图形还是数量关系,除线段的大小关系外,自然会产生线段的和差问题,再将线段的和差问题特殊化,自然又会产生等分问题.

线段的比较、和差、中点,是从“数”和“形”两个方面说明它的意义的.把几何意义与长度的数量关系结合起来,这是几何学习的特点之一,也是学习几何必须建立的一种思想意识.采用“图形语言”“文字语言”和“符号语言”综合描述所研究的对象,特别注重从“有形”到“无形”(模型→图形→文字→符号)的抽象过程,同时也重视相反的化“无形”为“有形”(符号→文字→图形)的训练过程。

基于以上分析,可以确定本课的教学重点是:线段的长短比较、和差、中点的几何意义及数量关系;体会分析讨论的思想.

二、目标及其解析

1.目标

(1)理解线段的大小、和差、中点的几何意义及数量关系,并会用文字语言、图形语言、符号语言进行综合描述;

(2)会利用线段的和差、中点等知识进行初步的推理与计算,体会分类讨论的思想。

2.目标解析

(1)能从图形和数量关系两个角度认识线段的长短,会用度量法和叠合法比较两条线段的长短.能从几何图形和数量关系认识线段的和差与中点,知道两条线段的和差,仍然是一个线段,知道线段的和差或等分,就是它们长度的和差或等分.能结合线段的长短、和差、中点的直观图形,用文字语言和符号语言描述它们,反之,能将它们用符号语言或文字语言所表述的图形及关系,用图形直观表示出来。

(2)会把线段的和差、中点等文字语言合理地转化为几何符号语言,并进行简单初步的推理与计算,知道图形不同位置的变化会导致不同的结果,体会分类讨论的思想。

教学重难点

三、学生情况分析

研究线段的比较大小、和差、中点时,学生在学习方法和学习内容的理解上,不会有困难.困难在于用图形语言、文字语言、符号语言综合描述所研究的对象,表现在能结合线段的大小、和差、中点的直观图形,用文字语言和符号语言描述它们,反之,能将它们用符号语言或文字语言所表述的图形及关系,用图形直观表示出来。原因:一是语言是思维的产物。其中,图形是实物和模型第一次抽象,是对研究对象的直观反映;文字语言是对图形的描述、理解和讨论;符号语言则是对文字语言的简化和再次抽象.它们的综合运用,要求学生必须对研究对象从数和形上有着深刻的理解,并具有读图和画图的能力。二是缺乏培养和训练,图形、文字、符号语言的综合运用,小学没有涉及,在初中阶段第一次遇到,要达到融会贯通的程度,需要经过一个较长的过程.

本课的教学难点:用图形语言、文字语言、符号语言综合描述线段的长短、和差关系及中点.

四、教学过程设计

(一)创设情境,导入新课:

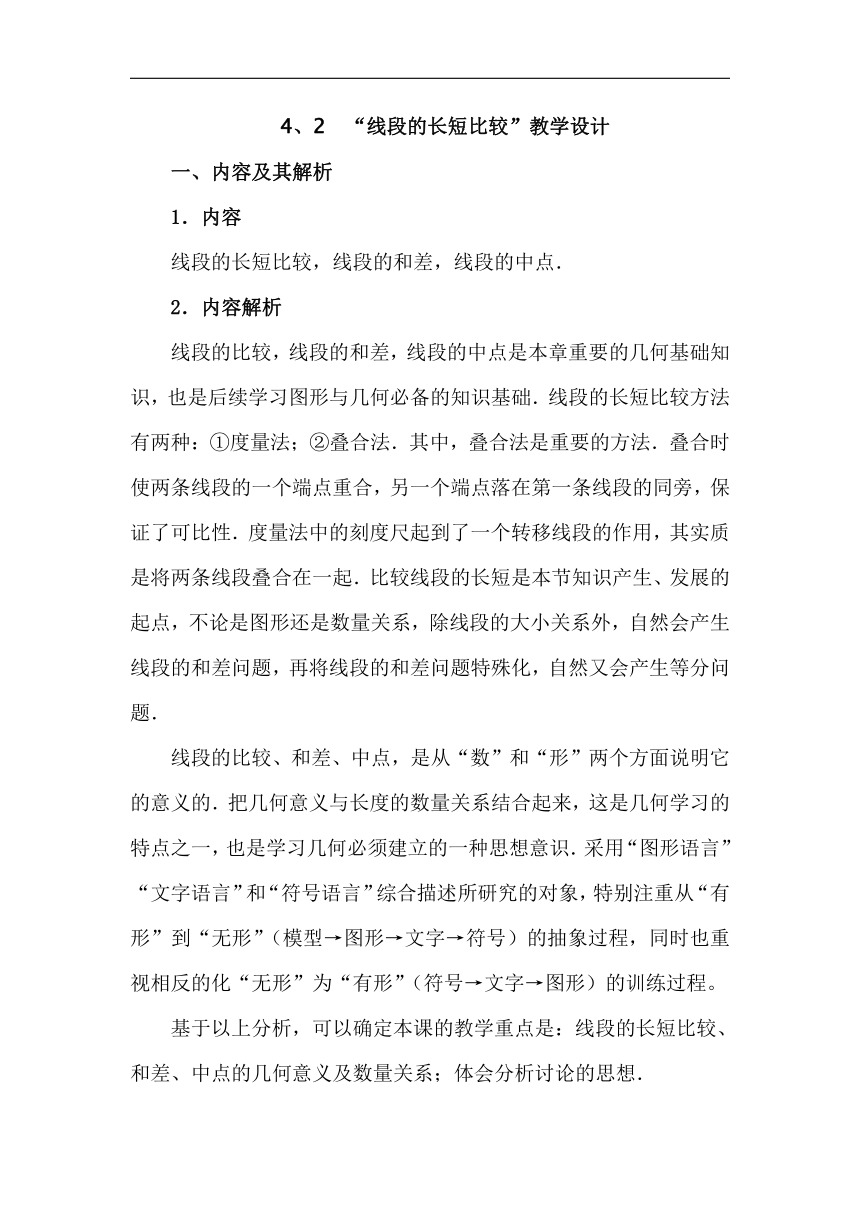

问题1:通过观察,你能判断下列每组图形中线段AB和CD的长短吗

师生活动:学生先猜测每组线段的长短,教师动画比较演示

【设计意图】 通过有趣的猜线段长短的游戏,使学生产生认知冲突,认识到“眼见未必为实”,感受到比较线段的长短需要一定的方法,为后面的度量法和叠合法做了铺垫,同时也调动了学生的学习兴趣.

(二)观察思考,探究新知

问题2:两名学生比高矮

【设计意图】通过比较两个学生的高矮引出两种比较方法:度量法、叠合法

问题3:如何比较线段AB和线段CD的长短呢?

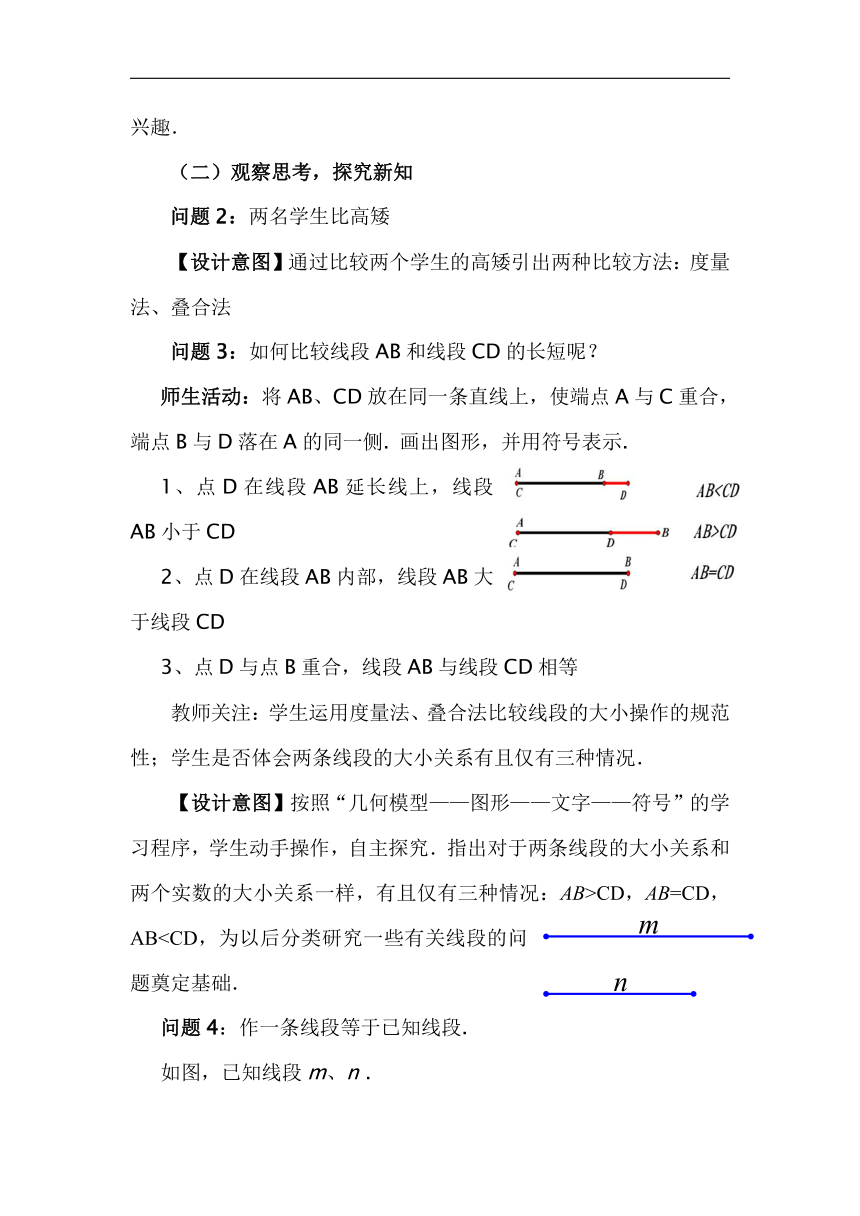

师生活动:将AB、CD放在同一条直线上,使端点A与C重合,端点B与D落在A的同一侧. 画出图形,并用符号表示.

1、点D在线段AB延长线上,线段AB小于CD

2、点D在线段AB内部,线段AB大于线段CD

3、点D与点B重合,线段AB与线段CD相等

教师关注:学生运用度量法、叠合法比较线段的大小操作的规范性;学生是否体会两条线段的大小关系有且仅有三种情况.

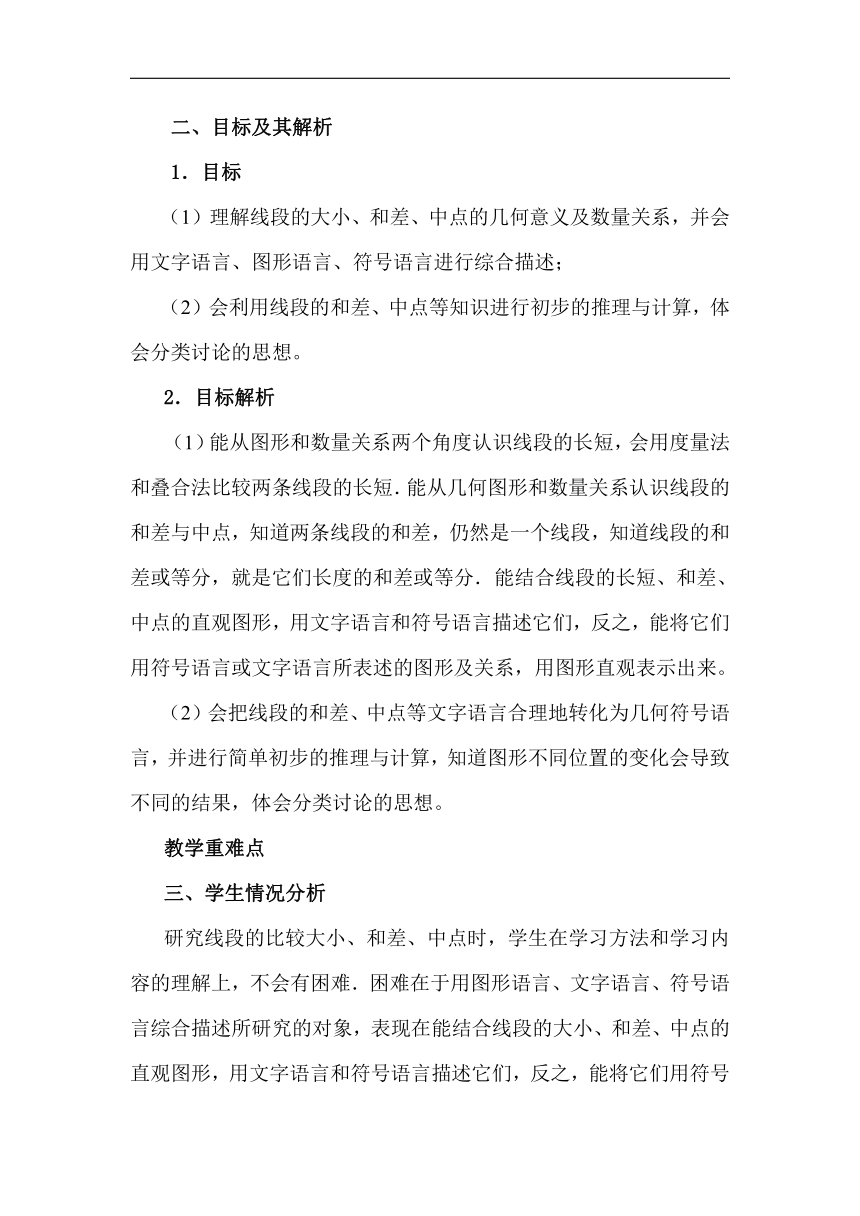

【设计意图】按照“几何模型——图形——文字——符号”的学习程序,学生动手操作,自主探究.指出对于两条线段的大小关系和两个实数的大小关系一样,有且仅有三种情况:AB>CD,AB=CD,AB问题4:作一条线段等于已知线段.

如图,已知线段m、n .

求作:线段AC,使AC = m + n .(AC = m -n)

师生活动:教师演示使用圆规做一条线段等于两条线段之和,学生模仿做出一条线段等于两条线段之差;

【设计意图】初步了解圆规的截取功能和作一条线段等于已知线段的方法,并指出在数学中,常限定用无刻度的直尺和圆规作图,这就是尺规作图 .

问题5:如图,图中共有几条线段?它们之间有什么大小关系?

师生活动:学生确定线段的个数,明确线段间的大小关系.教师关注:学生是否能发现线段的和差关系,若学生仅说出它们的大小关系,教师可引导学生进一步观察图形,发现线段的和差关系.学生完成上述问题后提问:你能用符号表示这些角间的和差关系吗?

教师关注:学生能否理解线段的和差意义以及线段和差的符号语言:AB=BC+AC,BC=AB-AC,AC=AB-BC.

【设计意图】 以线段的比较大小图形为背景,提出线段的和差问题,将知识由线段的大小过渡到线段的和差,衔接自然流畅。同时,针对同一图形变换审视角度提出问题,可以提高学生的读图能力.用符号表示角的和差关系,遵循“几何模型——图形——文字——符号”的学习过程,在图形与等式之间建立一种关系.从线段的长度数量上研究线段的和差,突出反映线段的和差几何意义与长度的数量间的关系,加深对线段的和差概念的理解.

问题6:如图,点C有没有一种特殊位置,使得AC=BC,若有,此时三条线段之间又存在怎样的关系?

师生活动:画出图形,明确中点的概念:点C 把线段AB分成相等的两条线段AC与BC,点C 叫做线段AB 的中点.

提出问题:

1.你能用符号表示图中三条线段之间的关系吗?

2.类似线段的中点,还有线段的三等分点,一条线段的三等分线有几个?四等分点呢?

教师关注:学生是否理解:AC=CB= AB,AB=2AC=2CB.

【设计意图】 从线段的和差问题中,将点C的位置特殊化,引出中点的概念,不仅知识的产生、发展自然连续,也体现了数学由一般到特殊,由特殊到一般的研究规律,同时,能建立知识间的联系,完善认知结构.

(三)练习巩固,应用新知

1、如图,C,D是线段AB上不同的两点,那么

AB=____+____+____;

AC=____- DC,BD=____- CD;

AC=____- BC,BD=____- AD.

2、点A,B,C 在同一条直线上,AB=5 cm,BC=3 cm,AC=_____.

3、如图,点A、B、C在一条直线AB=3cm,BC=1cm,M是AB 的中点,N是BC 的中点,求MN 的长.若AB=a,BC=b 呢?

师生活动:教师板演思路一:MN=MB+NB的整个过程,学生模仿完成思路二:MN=AB-AM-CN的过程.

【设计意图】第1题将数与形结合起来,强调了符号语言与图形语言的转化,巩固了对线段和差的理解;第2题强调了画图的必要性,渗透了分类讨论的思想;第3题结合线段的和差计算,渗透从特殊到一般的数学思想,感受解决问题的多种策略.

(四)归纳小结,布置作业

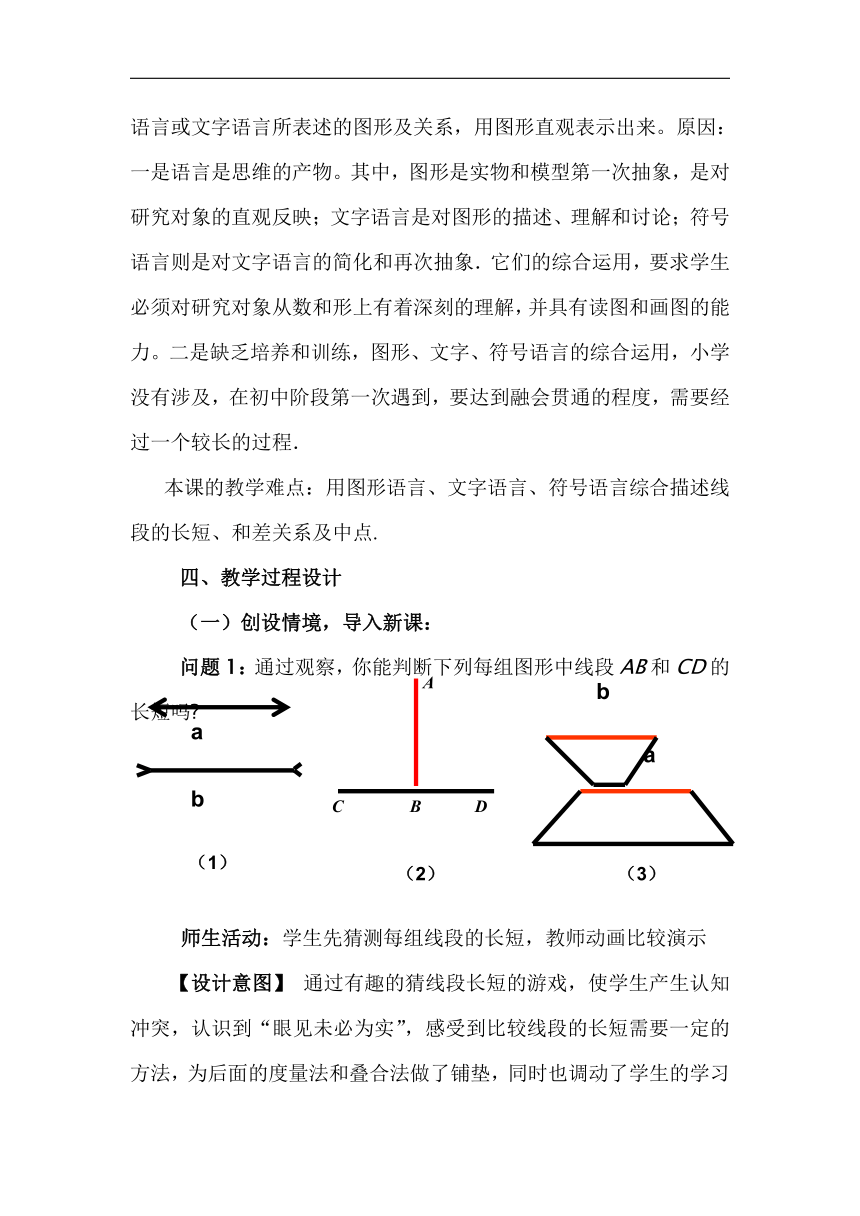

教师与学生一起回顾本节课所学主要内容,构建知识与方法框图:

【设计意图】:构建知识网络,完善学生认知结构.

【布置作业】1、书P130, 第9、10;2、基础训练.

备注:本教学设计参考了人教版《教师教学用书》七年级上册第四章“教学设计案例”

D

C

B

A

b

a

a

b

(1)

(2)

(3)

m

n

A

B

C

D

线段的长短比较

线段的和差(尺规作图)

线段的中点

度量、叠合

图形语言、文字语言、符号语言

描 述

方

法

方

法

一、内容及其解析

1.内容

线段的长短比较,线段的和差,线段的中点.

2.内容解析

线段的比较,线段的和差,线段的中点是本章重要的几何基础知识,也是后续学习图形与几何必备的知识基础.线段的长短比较方法有两种:①度量法;②叠合法.其中,叠合法是重要的方法.叠合时使两条线段的一个端点重合,另一个端点落在第一条线段的同旁,保证了可比性.度量法中的刻度尺起到了一个转移线段的作用,其实质是将两条线段叠合在一起.比较线段的长短是本节知识产生、发展的起点,不论是图形还是数量关系,除线段的大小关系外,自然会产生线段的和差问题,再将线段的和差问题特殊化,自然又会产生等分问题.

线段的比较、和差、中点,是从“数”和“形”两个方面说明它的意义的.把几何意义与长度的数量关系结合起来,这是几何学习的特点之一,也是学习几何必须建立的一种思想意识.采用“图形语言”“文字语言”和“符号语言”综合描述所研究的对象,特别注重从“有形”到“无形”(模型→图形→文字→符号)的抽象过程,同时也重视相反的化“无形”为“有形”(符号→文字→图形)的训练过程。

基于以上分析,可以确定本课的教学重点是:线段的长短比较、和差、中点的几何意义及数量关系;体会分析讨论的思想.

二、目标及其解析

1.目标

(1)理解线段的大小、和差、中点的几何意义及数量关系,并会用文字语言、图形语言、符号语言进行综合描述;

(2)会利用线段的和差、中点等知识进行初步的推理与计算,体会分类讨论的思想。

2.目标解析

(1)能从图形和数量关系两个角度认识线段的长短,会用度量法和叠合法比较两条线段的长短.能从几何图形和数量关系认识线段的和差与中点,知道两条线段的和差,仍然是一个线段,知道线段的和差或等分,就是它们长度的和差或等分.能结合线段的长短、和差、中点的直观图形,用文字语言和符号语言描述它们,反之,能将它们用符号语言或文字语言所表述的图形及关系,用图形直观表示出来。

(2)会把线段的和差、中点等文字语言合理地转化为几何符号语言,并进行简单初步的推理与计算,知道图形不同位置的变化会导致不同的结果,体会分类讨论的思想。

教学重难点

三、学生情况分析

研究线段的比较大小、和差、中点时,学生在学习方法和学习内容的理解上,不会有困难.困难在于用图形语言、文字语言、符号语言综合描述所研究的对象,表现在能结合线段的大小、和差、中点的直观图形,用文字语言和符号语言描述它们,反之,能将它们用符号语言或文字语言所表述的图形及关系,用图形直观表示出来。原因:一是语言是思维的产物。其中,图形是实物和模型第一次抽象,是对研究对象的直观反映;文字语言是对图形的描述、理解和讨论;符号语言则是对文字语言的简化和再次抽象.它们的综合运用,要求学生必须对研究对象从数和形上有着深刻的理解,并具有读图和画图的能力。二是缺乏培养和训练,图形、文字、符号语言的综合运用,小学没有涉及,在初中阶段第一次遇到,要达到融会贯通的程度,需要经过一个较长的过程.

本课的教学难点:用图形语言、文字语言、符号语言综合描述线段的长短、和差关系及中点.

四、教学过程设计

(一)创设情境,导入新课:

问题1:通过观察,你能判断下列每组图形中线段AB和CD的长短吗

师生活动:学生先猜测每组线段的长短,教师动画比较演示

【设计意图】 通过有趣的猜线段长短的游戏,使学生产生认知冲突,认识到“眼见未必为实”,感受到比较线段的长短需要一定的方法,为后面的度量法和叠合法做了铺垫,同时也调动了学生的学习兴趣.

(二)观察思考,探究新知

问题2:两名学生比高矮

【设计意图】通过比较两个学生的高矮引出两种比较方法:度量法、叠合法

问题3:如何比较线段AB和线段CD的长短呢?

师生活动:将AB、CD放在同一条直线上,使端点A与C重合,端点B与D落在A的同一侧. 画出图形,并用符号表示.

1、点D在线段AB延长线上,线段AB小于CD

2、点D在线段AB内部,线段AB大于线段CD

3、点D与点B重合,线段AB与线段CD相等

教师关注:学生运用度量法、叠合法比较线段的大小操作的规范性;学生是否体会两条线段的大小关系有且仅有三种情况.

【设计意图】按照“几何模型——图形——文字——符号”的学习程序,学生动手操作,自主探究.指出对于两条线段的大小关系和两个实数的大小关系一样,有且仅有三种情况:AB>CD,AB=CD,AB

如图,已知线段m、n .

求作:线段AC,使AC = m + n .(AC = m -n)

师生活动:教师演示使用圆规做一条线段等于两条线段之和,学生模仿做出一条线段等于两条线段之差;

【设计意图】初步了解圆规的截取功能和作一条线段等于已知线段的方法,并指出在数学中,常限定用无刻度的直尺和圆规作图,这就是尺规作图 .

问题5:如图,图中共有几条线段?它们之间有什么大小关系?

师生活动:学生确定线段的个数,明确线段间的大小关系.教师关注:学生是否能发现线段的和差关系,若学生仅说出它们的大小关系,教师可引导学生进一步观察图形,发现线段的和差关系.学生完成上述问题后提问:你能用符号表示这些角间的和差关系吗?

教师关注:学生能否理解线段的和差意义以及线段和差的符号语言:AB=BC+AC,BC=AB-AC,AC=AB-BC.

【设计意图】 以线段的比较大小图形为背景,提出线段的和差问题,将知识由线段的大小过渡到线段的和差,衔接自然流畅。同时,针对同一图形变换审视角度提出问题,可以提高学生的读图能力.用符号表示角的和差关系,遵循“几何模型——图形——文字——符号”的学习过程,在图形与等式之间建立一种关系.从线段的长度数量上研究线段的和差,突出反映线段的和差几何意义与长度的数量间的关系,加深对线段的和差概念的理解.

问题6:如图,点C有没有一种特殊位置,使得AC=BC,若有,此时三条线段之间又存在怎样的关系?

师生活动:画出图形,明确中点的概念:点C 把线段AB分成相等的两条线段AC与BC,点C 叫做线段AB 的中点.

提出问题:

1.你能用符号表示图中三条线段之间的关系吗?

2.类似线段的中点,还有线段的三等分点,一条线段的三等分线有几个?四等分点呢?

教师关注:学生是否理解:AC=CB= AB,AB=2AC=2CB.

【设计意图】 从线段的和差问题中,将点C的位置特殊化,引出中点的概念,不仅知识的产生、发展自然连续,也体现了数学由一般到特殊,由特殊到一般的研究规律,同时,能建立知识间的联系,完善认知结构.

(三)练习巩固,应用新知

1、如图,C,D是线段AB上不同的两点,那么

AB=____+____+____;

AC=____- DC,BD=____- CD;

AC=____- BC,BD=____- AD.

2、点A,B,C 在同一条直线上,AB=5 cm,BC=3 cm,AC=_____.

3、如图,点A、B、C在一条直线AB=3cm,BC=1cm,M是AB 的中点,N是BC 的中点,求MN 的长.若AB=a,BC=b 呢?

师生活动:教师板演思路一:MN=MB+NB的整个过程,学生模仿完成思路二:MN=AB-AM-CN的过程.

【设计意图】第1题将数与形结合起来,强调了符号语言与图形语言的转化,巩固了对线段和差的理解;第2题强调了画图的必要性,渗透了分类讨论的思想;第3题结合线段的和差计算,渗透从特殊到一般的数学思想,感受解决问题的多种策略.

(四)归纳小结,布置作业

教师与学生一起回顾本节课所学主要内容,构建知识与方法框图:

【设计意图】:构建知识网络,完善学生认知结构.

【布置作业】1、书P130, 第9、10;2、基础训练.

备注:本教学设计参考了人教版《教师教学用书》七年级上册第四章“教学设计案例”

D

C

B

A

b

a

a

b

(1)

(2)

(3)

m

n

A

B

C

D

线段的长短比较

线段的和差(尺规作图)

线段的中点

度量、叠合

图形语言、文字语言、符号语言

描 述

方

法

方

法