2020-2021学年统编版高中语文选择性必修下册13.2《宇宙的边疆》课件(30张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年统编版高中语文选择性必修下册13.2《宇宙的边疆》课件(30张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 13.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-16 18:28:33 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

*宇宙的边疆/卡尔·萨根

单元学习主题

【科学探索】

本单元所选课文属“科学与文化论著研习”学习任务群,几篇课文都是围绕科学之光的主题展开的,旨在引导学生体会和把握科学与文化论著表达的特点,提高阅读、理解科学与文化论著的能力,开阔视野,培养求真求实的科学态度和勇于探索创新的精神。

学习目标

思维发展与提升

审美鉴赏与创造

文化传承与理解

把握文章语言准确精练、逻辑严密的特点。

体会科学与文化论著的表述方式,培养科学态度和创新精神。

体会文人与自然之间的情感联系。

语言建构与运用

学习体验概括、归纳、推理、实证等科学思维方法。

单元学习目标

▲黑洞

▲星系

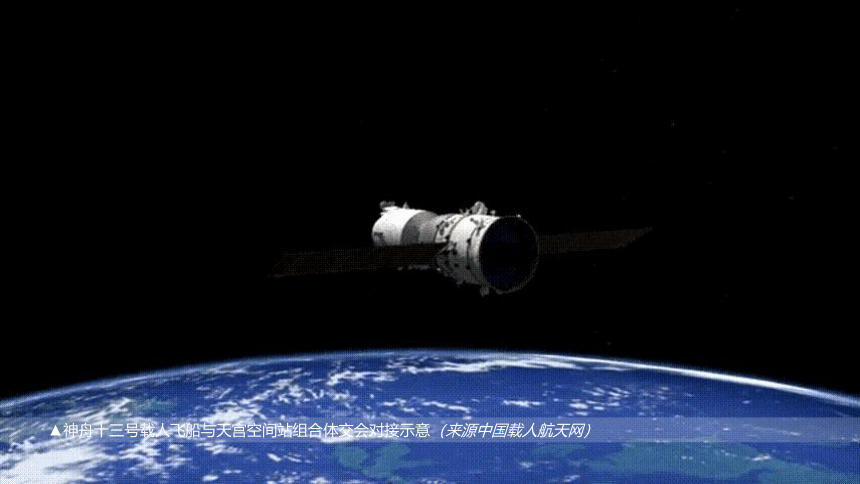

▲神舟十三号载人飞船与天宫空间站组合体交会对接示意(来源中国载人航天网)

▲天舟二号与天和核心舱交会对接示意(来源中国载人航天网)

十九世纪法国伟大的浪漫主义作家维克多 雨果有句名言:世界上最宽广的是海洋,比海洋更宽广的是天空,比天空更宽广的是人的胸怀。

今天就让我们学习卡尔 萨根的科普名篇《宇宙的边疆》来感受一下宇宙的宽广吧!

▲维克多 雨果

卡尔·萨根

了解作者对宇宙和人类的思考认识,理解本文的说明层次与说明顺序。

理解解说词中议论与抒情的作用。

合作探究人类进行宇宙探索的意义,了解宇宙,培养宽广的胸怀。

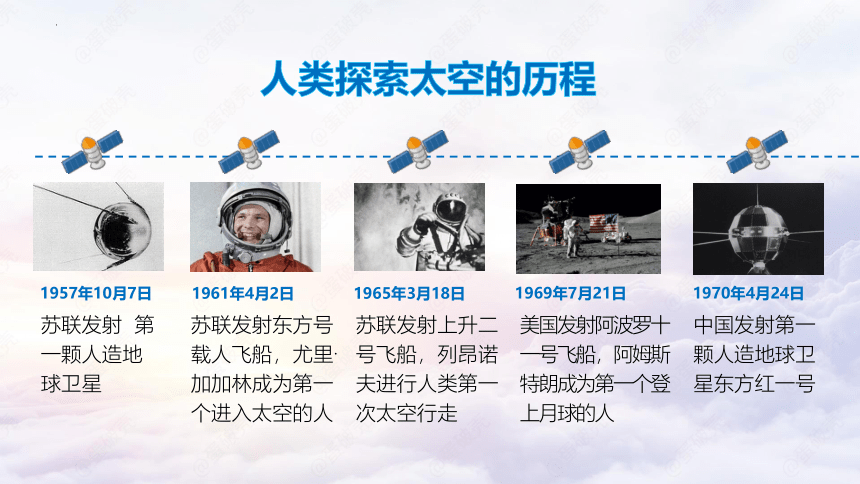

1957年10月7日

苏联发射 第一颗人造地球卫星

1965年3月18日

苏联发射上升二号飞船,列昂诺夫进行人类第一次太空行走

1969年7月21日

美国发射阿波罗十一号飞船,阿姆斯特朗成为第一个登上月球的人

1970年4月24日

中国发射第一颗人造地球卫星东方红一号

1961年4月2日

苏联发射东方号载人飞船,尤里 加加林成为第一个进入太空的人

人类探索太空的历程

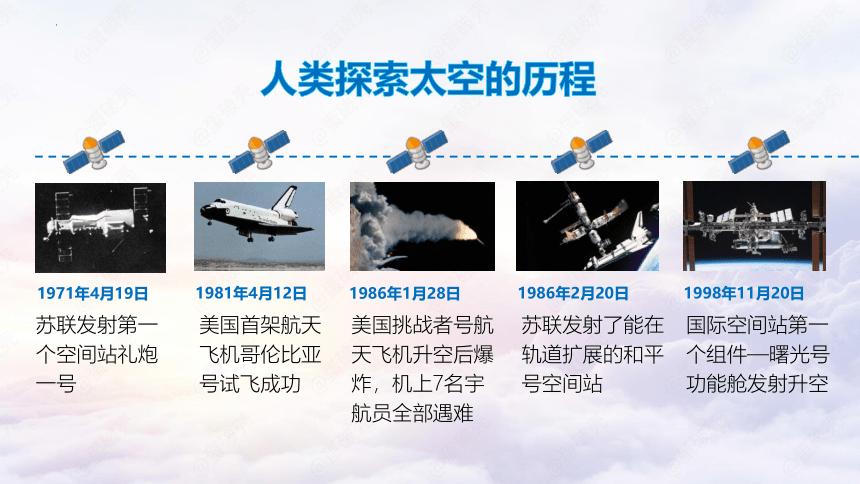

1981年4月12日

美国首架航天飞机哥伦比亚号试飞成功

1986年1月28日

美国挑战者号航天飞机升空后爆炸,机上7名宇航员全部遇难

1986年2月20日

苏联发射了能在轨道扩展的和平号空间站

1998年11月20日

国际空间站第一个组件—曙光号功能舱发射升空

1971年4月19日

苏联发射第一个空间站礼炮一号

人类探索太空的历程

2003年2月1日

美国哥伦比亚号航天飞机着陆前16分钟爆炸,7名宇航员不幸遇难

2003年10月15日

中国成功发射神舟五号载人飞船,把中国第一位宇航员杨利伟送入太空

2004年

勇气号火星车在火星上发现铁矿石,证实了火星上曾经有水的活动

2005年7月4日

美国深度撞击彗星撞击器成功撞击坦普尔1号彗星的慧核

2001年4月30日

首位太空游客—美国人蒂托造访国际空间站

人类探索太空的历程

宇宙诞生之争

当今世界上两位研究宇宙的大师在时间的开始与延续问题上相持不下。数学家和物理学家们正在阅读两篇论文,这两篇论文在为什么宇宙可能永远没有终点的问题上各执一词。

一方是坐在轮椅上的宇宙学家斯蒂芬·霍金(他可能是仍然在世的最著名的科学家)及其剑桥大学的同事尼尔·图罗克,他们在将由《物理快报》发表的论文中提出的论点是最初万万万亿分之一秒时间里发生的一切可能决定了宇宙永恒不灭的本质。

宇宙永恒不变论

▲斯蒂芬·霍金

宇宙诞生之争

这一争论的实质是个重大问题。所有证据都表明我们的宇宙有一个开始,而且这种开始包括空间和时间这两方面。我们的宇宙150亿年来一直在膨胀。那么,存在着早于我们的宇宙诞生时刻“之前”的宇宙吗?宇宙膨胀会终止吗?

另一方是俄罗斯物理学家安德烈·林德(他是膨胀理论的泰斗之一,试图解释在最初的一刹那时间里发生的事情),他在已发表的论文中说,霍金和图罗克理解错了,因为类似于我们所处的这个砰然一声就诞生的宇宙时时刻刻都在出现,因此试图找到时间的开始或终止是毫无意义的。

宇宙膨胀理论

▲安德烈·林德

曾任美国康奈尔大学行星研究中心主任。被称为“公众天文科学家”。他引导了美国几代年轻人,探索行星科学、生命的起源、外星智能。

他解说的电视片《宇宙》在世界上引起强烈反响。同名科普书籍《宇宙》与电视片《宇宙》配套,八十多个国家出版,是历史上英语科普书籍中发行量最大的畅销书。

主要作品还有《伊甸园的飞龙》《宇宙联结》《布卢卡的脑》《被遗忘前辈的阴影》《暗淡蓝点》《数以十亿计的星球》等。

卡尔 萨根

作者介绍

美国人

▲卡尔 萨根

“边疆”指人类对宇宙的认识。地球远不是宇宙的中心,已知的宇宙的中心是离地球80亿光年的星云,所以文中说“地球的表面就是宇宙汪洋之滨”;人类对宇宙这个大海的认识才刚刚开始,“海水才刚刚没及我们的脚趾”。

文体知识

解说词

解说词是对展览、实物、影视、图片、名胜古迹和历史文物进行解释说明的一种文体。它通过对事物的准确描叙,词语的渲染,来感染观众或听众,使其了解事物的来龙去脉和意义,收到很好的宣传效果。

解说词根据被解释的对象可分为文学性解说词和平实性解说词两种。

清晰的顺序

解说词是按照实物陈列的顺序或画面推移的顺序编写的。

明确的对象

解说词要根据解说对象的特点,有明确的主题和说明重点,不能面面俱到,要突出事物的主要方面,抓住事物的关键,即使是拓展性内容,也不能游离解说的主题。

解说词补充和增加解说对象的相关信息,主要是知识和情理的扩展,使读者接受到画面和实物本身无法传递和难以表达的涵义。

内容的扩展

文体知识

说明对象

这篇文章说明的对象是宇宙,目的是向读者(或观众)介绍有关宇宙的知识。

文体知识

说明重点

说明宇宙的辽阔无垠的性质,例如地球到太阳之间,地球到已知的宇宙中心的距离,星系之内和星系与星系之间的距离

说明宇宙的组成,例如宇宙见有若干千亿个星系.每个星系平均由1000亿个恒星组成……

第三个重点是推测,在说明宇宙之大的时候,在说明行星系组成的时候,两次推测生命或高级动物的存在.

1.解说词具有一定的视觉性,随着摄影镜头由大尺度空间到小尺度空间,缓缓推进。就我们的阅读来说,课文已经脱离了电视视觉画面,独立成篇,从说明顺序上看,采取的是什么顺序?

空间顺序

整体感知

整体感知

2.速读课文,划出各段的说明对象或说明要点。

宇宙

星系

恒星

太阳系

地球

由远到近,空间顺序

题记:用名人名言提示主旨.

一.(1-6)介绍宇宙并说明人类探索宇宙的意义;

二.(7-11)介绍星系;

三.(12-14)介绍恒星;

四.(15-16)介绍行星和太阳系;

五.(17-18)最后回归到人类的家园。

清晰直观、层次分明、符合逻辑

3.根据说明顺序,梳理文章:

整体感知

当然,按人类对宇宙认识的历程来介绍,也未尝不可。

课文的介绍顺序,是符合宇宙演化规律的,先有宇宙,次有星系,再有恒星,再有行星,这样介绍便于知识的梳理;其二,这是电视片的解说词,由摄影的角度来看,先整体后局部便于把握,而先局部后整体,表述上容易混乱,视觉画面也不好协调。

整体感知

4.人类认识宇宙,是从地球开始的,为什么作者的解说,不沿着人类认识发展的轨迹进行呢?

宇宙辽阔无垠,神秘莫测。而人类生活的地球只是宇宙中的沧海一粟,“它的存在可能仅仅对我们有意义”。宇宙不因为地球及生活在地球上的人类而存在,而人类的未来,却取决于对宇宙的了解程度。

人类在宇宙中是渺小的,“只不过是晨窗中飞扬的一粒尘埃”;人类关心的大多数问题,对宇宙来说更是微不足道、毫无意义的;但是人类又是勇敢、光荣的,他们以渺小的身躯,来探索广阔的宇宙,人类在渺小之中进发出宇宙般的伟大。

5.作者对人类和宇宙有着怎样的认识?

整体感知

作为电视片的解说词,不仅要让观众了解宇宙的客观构成和相关的知识,还要表达人类对宇宙的主观认识和人类探索宇宙的意义,这样才能感染观众,激发他们对宇宙的兴趣。所以,议论和抒情不仅没有干扰介绍,反而使介绍更具科学意蕴和人文内涵。

6.课文中有大段的议论和抒情,是否干扰了对宇宙的说明?

整体感知

课文补充了许多相关知识,但是更突出的,是作者抒发自己的思想感情,其中有大段的议论和抒情。如开始的三段文字和结尾的两段文字,强烈的议论和抒彩,融说理和抒情为一体,而且和说明性的文字配合自然,传达了作者对宇宙和人类的认识。语段中的议论和抒情也是随处可见的,如“假如我们被随意搁置在宇宙之中,我们附着或旁落在一个行星上的机会只有1033分之一。在日常生活当中,这样的机会是‘令人羡慕的’。可见天体是多么宝贵”等。

整体感知

7.本文运用了大量的议论与抒情,有什么作用?

比喻

对比

拟人

议论

抒情

美

语言特色

学习科学精神,探索宇宙未来

宇宙的边疆

(电视片《宇宙》的解说词)

优美的语言

善用比喻巧用拟人

存在否?

随人类认识而不断扩大

清晰的顺序

由远到近空间顺序

小结

主旨感悟

全文通过对众多宇宙画面的说明,向我们展示了宇宙空间的奥秘及天体的物理特征和遨游太空的收获,引发世人对宇宙探索的兴趣,激发献身宇宙科学、造福人类的勇气和斗志。

*宇宙的边疆/卡尔·萨根

单元学习主题

【科学探索】

本单元所选课文属“科学与文化论著研习”学习任务群,几篇课文都是围绕科学之光的主题展开的,旨在引导学生体会和把握科学与文化论著表达的特点,提高阅读、理解科学与文化论著的能力,开阔视野,培养求真求实的科学态度和勇于探索创新的精神。

学习目标

思维发展与提升

审美鉴赏与创造

文化传承与理解

把握文章语言准确精练、逻辑严密的特点。

体会科学与文化论著的表述方式,培养科学态度和创新精神。

体会文人与自然之间的情感联系。

语言建构与运用

学习体验概括、归纳、推理、实证等科学思维方法。

单元学习目标

▲黑洞

▲星系

▲神舟十三号载人飞船与天宫空间站组合体交会对接示意(来源中国载人航天网)

▲天舟二号与天和核心舱交会对接示意(来源中国载人航天网)

十九世纪法国伟大的浪漫主义作家维克多 雨果有句名言:世界上最宽广的是海洋,比海洋更宽广的是天空,比天空更宽广的是人的胸怀。

今天就让我们学习卡尔 萨根的科普名篇《宇宙的边疆》来感受一下宇宙的宽广吧!

▲维克多 雨果

卡尔·萨根

了解作者对宇宙和人类的思考认识,理解本文的说明层次与说明顺序。

理解解说词中议论与抒情的作用。

合作探究人类进行宇宙探索的意义,了解宇宙,培养宽广的胸怀。

1957年10月7日

苏联发射 第一颗人造地球卫星

1965年3月18日

苏联发射上升二号飞船,列昂诺夫进行人类第一次太空行走

1969年7月21日

美国发射阿波罗十一号飞船,阿姆斯特朗成为第一个登上月球的人

1970年4月24日

中国发射第一颗人造地球卫星东方红一号

1961年4月2日

苏联发射东方号载人飞船,尤里 加加林成为第一个进入太空的人

人类探索太空的历程

1981年4月12日

美国首架航天飞机哥伦比亚号试飞成功

1986年1月28日

美国挑战者号航天飞机升空后爆炸,机上7名宇航员全部遇难

1986年2月20日

苏联发射了能在轨道扩展的和平号空间站

1998年11月20日

国际空间站第一个组件—曙光号功能舱发射升空

1971年4月19日

苏联发射第一个空间站礼炮一号

人类探索太空的历程

2003年2月1日

美国哥伦比亚号航天飞机着陆前16分钟爆炸,7名宇航员不幸遇难

2003年10月15日

中国成功发射神舟五号载人飞船,把中国第一位宇航员杨利伟送入太空

2004年

勇气号火星车在火星上发现铁矿石,证实了火星上曾经有水的活动

2005年7月4日

美国深度撞击彗星撞击器成功撞击坦普尔1号彗星的慧核

2001年4月30日

首位太空游客—美国人蒂托造访国际空间站

人类探索太空的历程

宇宙诞生之争

当今世界上两位研究宇宙的大师在时间的开始与延续问题上相持不下。数学家和物理学家们正在阅读两篇论文,这两篇论文在为什么宇宙可能永远没有终点的问题上各执一词。

一方是坐在轮椅上的宇宙学家斯蒂芬·霍金(他可能是仍然在世的最著名的科学家)及其剑桥大学的同事尼尔·图罗克,他们在将由《物理快报》发表的论文中提出的论点是最初万万万亿分之一秒时间里发生的一切可能决定了宇宙永恒不灭的本质。

宇宙永恒不变论

▲斯蒂芬·霍金

宇宙诞生之争

这一争论的实质是个重大问题。所有证据都表明我们的宇宙有一个开始,而且这种开始包括空间和时间这两方面。我们的宇宙150亿年来一直在膨胀。那么,存在着早于我们的宇宙诞生时刻“之前”的宇宙吗?宇宙膨胀会终止吗?

另一方是俄罗斯物理学家安德烈·林德(他是膨胀理论的泰斗之一,试图解释在最初的一刹那时间里发生的事情),他在已发表的论文中说,霍金和图罗克理解错了,因为类似于我们所处的这个砰然一声就诞生的宇宙时时刻刻都在出现,因此试图找到时间的开始或终止是毫无意义的。

宇宙膨胀理论

▲安德烈·林德

曾任美国康奈尔大学行星研究中心主任。被称为“公众天文科学家”。他引导了美国几代年轻人,探索行星科学、生命的起源、外星智能。

他解说的电视片《宇宙》在世界上引起强烈反响。同名科普书籍《宇宙》与电视片《宇宙》配套,八十多个国家出版,是历史上英语科普书籍中发行量最大的畅销书。

主要作品还有《伊甸园的飞龙》《宇宙联结》《布卢卡的脑》《被遗忘前辈的阴影》《暗淡蓝点》《数以十亿计的星球》等。

卡尔 萨根

作者介绍

美国人

▲卡尔 萨根

“边疆”指人类对宇宙的认识。地球远不是宇宙的中心,已知的宇宙的中心是离地球80亿光年的星云,所以文中说“地球的表面就是宇宙汪洋之滨”;人类对宇宙这个大海的认识才刚刚开始,“海水才刚刚没及我们的脚趾”。

文体知识

解说词

解说词是对展览、实物、影视、图片、名胜古迹和历史文物进行解释说明的一种文体。它通过对事物的准确描叙,词语的渲染,来感染观众或听众,使其了解事物的来龙去脉和意义,收到很好的宣传效果。

解说词根据被解释的对象可分为文学性解说词和平实性解说词两种。

清晰的顺序

解说词是按照实物陈列的顺序或画面推移的顺序编写的。

明确的对象

解说词要根据解说对象的特点,有明确的主题和说明重点,不能面面俱到,要突出事物的主要方面,抓住事物的关键,即使是拓展性内容,也不能游离解说的主题。

解说词补充和增加解说对象的相关信息,主要是知识和情理的扩展,使读者接受到画面和实物本身无法传递和难以表达的涵义。

内容的扩展

文体知识

说明对象

这篇文章说明的对象是宇宙,目的是向读者(或观众)介绍有关宇宙的知识。

文体知识

说明重点

说明宇宙的辽阔无垠的性质,例如地球到太阳之间,地球到已知的宇宙中心的距离,星系之内和星系与星系之间的距离

说明宇宙的组成,例如宇宙见有若干千亿个星系.每个星系平均由1000亿个恒星组成……

第三个重点是推测,在说明宇宙之大的时候,在说明行星系组成的时候,两次推测生命或高级动物的存在.

1.解说词具有一定的视觉性,随着摄影镜头由大尺度空间到小尺度空间,缓缓推进。就我们的阅读来说,课文已经脱离了电视视觉画面,独立成篇,从说明顺序上看,采取的是什么顺序?

空间顺序

整体感知

整体感知

2.速读课文,划出各段的说明对象或说明要点。

宇宙

星系

恒星

太阳系

地球

由远到近,空间顺序

题记:用名人名言提示主旨.

一.(1-6)介绍宇宙并说明人类探索宇宙的意义;

二.(7-11)介绍星系;

三.(12-14)介绍恒星;

四.(15-16)介绍行星和太阳系;

五.(17-18)最后回归到人类的家园。

清晰直观、层次分明、符合逻辑

3.根据说明顺序,梳理文章:

整体感知

当然,按人类对宇宙认识的历程来介绍,也未尝不可。

课文的介绍顺序,是符合宇宙演化规律的,先有宇宙,次有星系,再有恒星,再有行星,这样介绍便于知识的梳理;其二,这是电视片的解说词,由摄影的角度来看,先整体后局部便于把握,而先局部后整体,表述上容易混乱,视觉画面也不好协调。

整体感知

4.人类认识宇宙,是从地球开始的,为什么作者的解说,不沿着人类认识发展的轨迹进行呢?

宇宙辽阔无垠,神秘莫测。而人类生活的地球只是宇宙中的沧海一粟,“它的存在可能仅仅对我们有意义”。宇宙不因为地球及生活在地球上的人类而存在,而人类的未来,却取决于对宇宙的了解程度。

人类在宇宙中是渺小的,“只不过是晨窗中飞扬的一粒尘埃”;人类关心的大多数问题,对宇宙来说更是微不足道、毫无意义的;但是人类又是勇敢、光荣的,他们以渺小的身躯,来探索广阔的宇宙,人类在渺小之中进发出宇宙般的伟大。

5.作者对人类和宇宙有着怎样的认识?

整体感知

作为电视片的解说词,不仅要让观众了解宇宙的客观构成和相关的知识,还要表达人类对宇宙的主观认识和人类探索宇宙的意义,这样才能感染观众,激发他们对宇宙的兴趣。所以,议论和抒情不仅没有干扰介绍,反而使介绍更具科学意蕴和人文内涵。

6.课文中有大段的议论和抒情,是否干扰了对宇宙的说明?

整体感知

课文补充了许多相关知识,但是更突出的,是作者抒发自己的思想感情,其中有大段的议论和抒情。如开始的三段文字和结尾的两段文字,强烈的议论和抒彩,融说理和抒情为一体,而且和说明性的文字配合自然,传达了作者对宇宙和人类的认识。语段中的议论和抒情也是随处可见的,如“假如我们被随意搁置在宇宙之中,我们附着或旁落在一个行星上的机会只有1033分之一。在日常生活当中,这样的机会是‘令人羡慕的’。可见天体是多么宝贵”等。

整体感知

7.本文运用了大量的议论与抒情,有什么作用?

比喻

对比

拟人

议论

抒情

美

语言特色

学习科学精神,探索宇宙未来

宇宙的边疆

(电视片《宇宙》的解说词)

优美的语言

善用比喻巧用拟人

存在否?

随人类认识而不断扩大

清晰的顺序

由远到近空间顺序

小结

主旨感悟

全文通过对众多宇宙画面的说明,向我们展示了宇宙空间的奥秘及天体的物理特征和遨游太空的收获,引发世人对宇宙探索的兴趣,激发献身宇宙科学、造福人类的勇气和斗志。