2021-2022学年统编版(2019)高中历史选择性必修三第9课古代的商路、贸易与文化交流课件(31张ppt)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版(2019)高中历史选择性必修三第9课古代的商路、贸易与文化交流课件(31张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-16 19:54:25 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

古罗马的恺撒大帝去剧场看戏。他身上那件绚丽夺目的长袍使所有的观众目瞪口呆。大家目不转睛地盯着皇帝的新装赞不绝口,连看戏都没有心思了。一打听,才知道那件漂亮的长袍是用中国丝绸制作的。

陕西出土罗马金币和波斯银币

【思考】这组材料说明了什么?

中西之间存在着贸易往来

中西之间存在着商路交往

边城暮雨雁飞低,芦笋初生渐欲齐。

无数铃声遥过碛,应驮白练到安西。

——唐 张籍《凉州词》

第9课

古代的商路、贸易与文化交流

第四单元:商路、贸易与文化交流

【课程标准】了解中国古代丝绸之路和其他商路的开辟; 通过了解商品所体现的特色文化,理解贸易活动在文化交流中所扮演的重要角色。

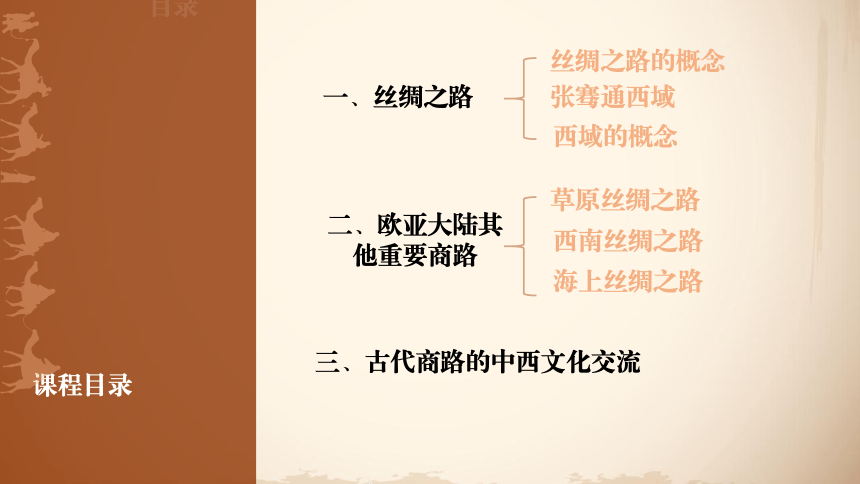

一、丝绸之路

二、欧亚大陆其他重要商路

课程目录

丝绸之路的概念

张骞通西域

草原丝绸之路

海上丝绸之路

目录

西域的概念

西南丝绸之路

三、古代商路的中西文化交流

第一节:丝绸之路

丝绸之路

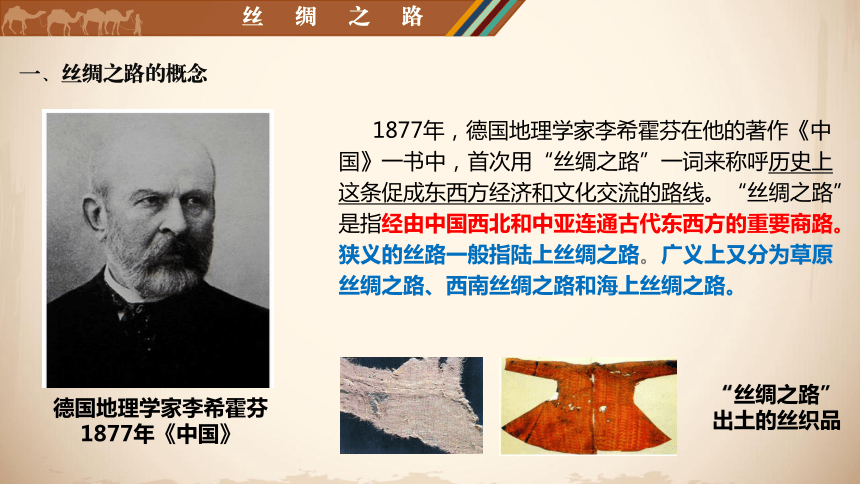

一、丝绸之路的概念

丝绸之路

德国地理学家李希霍芬

1877年《中国》

1877年,德国地理学家李希霍芬在他的著作《中国》一书中,首次用“丝绸之路”一词来称呼历史上这条促成东西方经济和文化交流的路线。“丝绸之路”是指经由中国西北和中亚连通古代东西方的重要商路。狭义的丝路一般指陆上丝绸之路。广义上又分为草原丝绸之路、西南丝绸之路和海上丝绸之路。

“丝绸之路”出土的丝织品

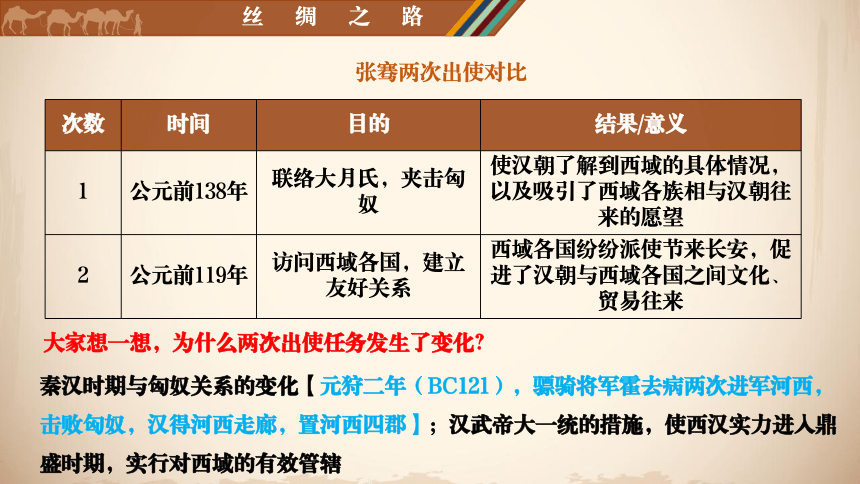

次数 时间 目的 结果/意义

1 公元前138年 联络大月氏,夹击匈奴 使汉朝了解到西域的具体情况,以及吸引了西域各族相与汉朝往来的愿望

2 公元前119年 访问西域各国,建立友好关系 西域各国纷纷派使节来长安,促进了汉朝与西域各国之间文化、贸易往来

张骞两次出使对比

大家想一想,为什么两次出使任务发生了变化?

秦汉时期与匈奴关系的变化【元狩二年(BC121),骠骑将军霍去病两次进军河西,击败匈奴,汉得河西走廊,置河西四郡】;汉武帝大一统的措施,使西汉实力进入鼎盛时期,实行对西域的有效管辖

丝绸之路

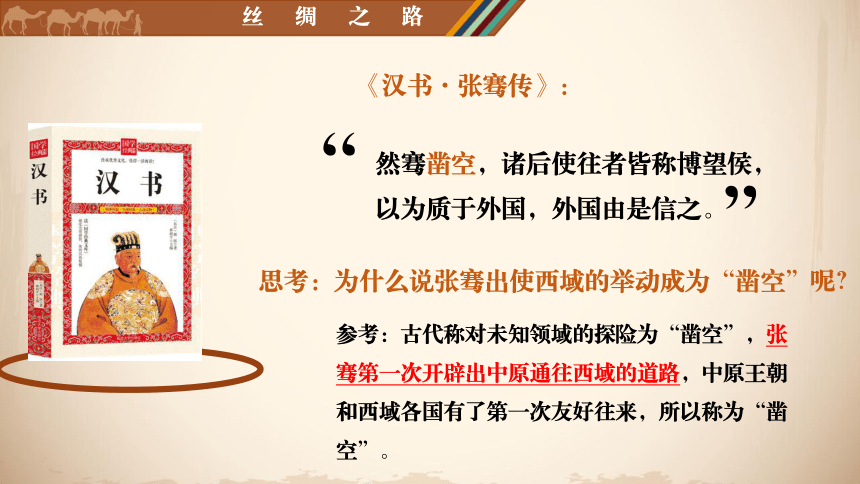

《汉书 张骞传》:

思考:为什么说张骞出使西域的举动成为“凿空”呢?

“

然骞凿空,诸后使往者皆称博望侯,以为质于外国,外国由是信之。

”

参考:古代称对未知领域的探险为“凿空”,张骞第一次开辟出中原通往西域的道路,中原王朝和西域各国有了第一次友好往来,所以称为“凿空”。

丝绸之路

赛里斯人:丝国,丝国 。战国 东汉时期古希腊和古罗地理学家,历史学家对与丝绸相关的国家和 族的称呼, 般认为指当时中国或中国附近地区。

知识拓展

丝绸之路

第二节:欧亚大陆其他重要商路

丝绸之路

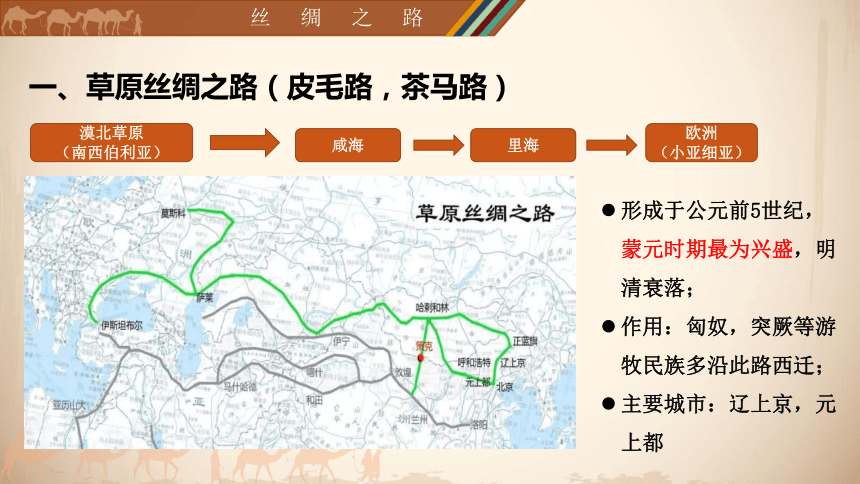

一、草原丝绸之路(皮毛路,茶马路)

丝绸之路

漠北草原

(南西伯利亚)

咸海

里海

欧洲

(小亚细亚)

形成于公元前5世纪,蒙元时期最为兴盛,明清衰落;

作用:匈奴,突厥等游牧民族多沿此路西迁;

主要城市:辽上京,元上都

《汉书·张骞传》记载,张骞从西域返回后,向汉武帝汇报说:

丝绸之路

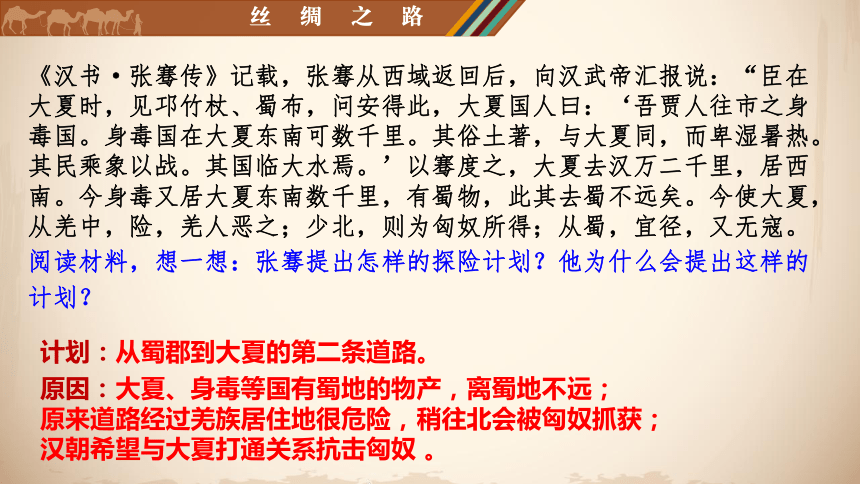

《汉书·张骞传》记载,张骞从西域返回后,向汉武帝汇报说:“臣在大夏时,见邛竹杖、蜀布,问安得此,大夏国人曰:‘吾贾人往市之身毒国。身毒国在大夏东南可数千里。其俗土著,与大夏同,而卑湿暑热。其民乘象以战。其国临大水焉。’以骞度之,大夏去汉万二千里,居西南。今身毒又居大夏东南数千里,有蜀物,此其去蜀不远矣。今使大夏,从羌中,险,羌人恶之;少北,则为匈奴所得;从蜀,宜径,又无寇。

阅读材料,想一想:张骞提出怎样的探险计划?他为什么会提出这样的计划?

计划:从蜀郡到大夏的第二条道路。

原因:大夏、身毒等国有蜀地的物产,离蜀地不远;

原来道路经过羌族居住地很危险,稍往北会被匈奴抓获;

汉朝希望与大夏打通关系抗击匈奴 。

二、西南丝绸之路(茶马古道)

丝绸之路

关中平原入蜀至成都平原

横断山麓

澜沧江、怒江

向西进入缅甸,印度,中亚,西亚

形成于汉代,是中印两个文明古国最早的联系纽带;

发展: 唐宋时期,中原与青藏高原形成茶马互市;

地位:在沟通古代中国西南地区与东南亚、南亚的联系上,长期发挥着重要作用。

印度

缅甸

成都

西安

丝绸之路

依据以下材料你能得出什么信息?

材料:唐朝以来海上丝绸之路以中国的扬州、明州(宁波)、泉州、番禺(广州)为起点。丝绸之路不仅仅运输丝绸,而且也运输瓷器、糖、五金等出口货物和香料、药材、宝石等进口货物。海上丝绸之路形成主要是因为中国东南沿海山多平原少,内部往来不易,因此许多人便积极向海上发展。

—摘编自李庆新《海上丝绸之路》

唐中期以后,海路联系日益活跃,传统丝绸之路地位下降。

丝绸之路

材料一:唐朝的对外贸易范围更加广泛,政府的政策也更加开明,对外来文化采取兼收并蓄的政策,所以唐朝时期吸引了波斯、阿拉伯商人前来贸易, “丝绸之路”上的贸易往来非常频繁,中国商人的足迹也远达非洲和欧洲许多地区。

——摘编自杨晓璐《中国古代对外贸易综述》

材料二:丝绸之路在唐朝进入了全盛时期。唐朝的西部疆域超过了汉朝,设置安西四镇,驻兵防守,由安西都护府管辖....为丝绸之路的畅通提供了有力的保障。

——摘编自樊树志《国史概要》

【问题】:根据材料并结合所学知识,分析隋唐时期“丝绸之路 ”达到鼎盛的原因是什么?

(1)国家统一,疆域广阔(2)政治稳定,国力强盛,交通发达(3)经济繁荣,手工业发达(4)政策开明(5)文化繁荣,制度先进。

唐朝中期以后,受割据、战乱等因素影响,加上东西方的海路联系日益活跃,丝绸之路在东西方交流中的重要性渐趋下降

材料1:前1世纪,罗马人从安息人那里认识了丝绸,并很快狂热地喜欢上了这种来自远东的神秘丝织品,成为丝绸在西方最大的主顾。丝绸质地优良,但制作工艺由汉朝垄断,神秘而复杂。“奥勒良曾抱怨一磅丝绸在罗马竟能卖到12英两黄金”,罗马为进口丝绸流失大量黄金。 ---水丽淑《西汉丝绸之路走向繁荣的启示和原因》

材料3: 当时,一个商队并不一定要从头到尾走完这条通商之路。一般来说,我们可以把沿途交易设想为三段进行:在最东方的是中国人,他们一直到达蒲昌海(罗布泊),也可能只到达敦煌;在最西部的是希腊人,叙利亚人和犹太人,他们从罗马帝国到叙利亚;从叙利亚到贵霜王国,甚至一直到达帕米尔一段,则是波斯人;从波斯—印度边境穿过整个西域,一直到达甘肃边境的是贵霜人。 ——[法]布尔努瓦《丝绸之路》

材料2:汉朝在汉武帝时期经济发达,中国是丝绸的故乡,经济也都得到了一定发展,商人活动频繁。武帝召募使者出使西域,准备联络被匈奴从河西赶到西域的大月氏(rou zhi)人,共同夹击匈奴。渴望为国建功立业的张骞毅然应募,连通西域。

----社科版《中国通史》

【问题探究】两汉时期陆上丝路走向兴盛的原因。

【思路提示】原因:

(1)汉朝积极的对外政策;

(2)两汉经济发展、丝织业发达;

(3)贸易利润巨大;

(4)丝路沿线的国际参与;

(5)稳定的国际关系等。

【问题】:根据材料并结合所学知识,分析两汉时期陆上丝路走向兴盛的原因是什么?

三、海上丝绸之路(海上陶瓷、香料之路)

丝绸之路

朝代 概况

西汉

唐朝

宋元

明清

初步形成东南两条航线。东线通向朝鲜半岛和日本、南线通往印度洋

唐朝中期以后,受割据、战乱等因素影响,海路日益活跃。

被称为“瓷路”。

能够制造巨舟,使用先进的帆索和磁罗盘。官方使节和私人商贾出洋航海频繁。中国与东南亚、南业、西亚和东非地区建立广泛联系。广州、泉州、明州等沿海口岸,成为海上丝绸之路的重要交易枢组。棉花从陆、海两个渠道逐渐传入中国,在该时期发展为重要的经济作物。

郑和下西洋达到了古代“海上丝绸之路”交通的巅峰。

在埃及、伊朗、巴基斯坦等地,发现了大量唐代瓷器碎片,其中包括唐三彩、邢州白瓷、越州黄褐釉瓷等。在我国海南岛东南部海滩和西沙群岛海域,也发现了成捆堆叠的唐宋时期的瓷器。

唐宋时期,广州出现几种新行业:和香(把舶来的香料制成香品)、解犀(把舶来的象牙和犀牛角进行切割)、译人(翻译)和舶牙(舶来品交易经纪人)。每年进入广州的外国人约一万人次,广州出现了供外国人居住、经商的“蕃坊”。

结合所学,概述海上丝绸之路对唐宋社会经济的影响。

影响:海外贸易地域广阔,商品品种丰富,交易规模扩大;

促进以制瓷业为代表的手工业的繁荣;广州作为海上丝路

的重要港口,出现了新兴行业和外国人居住的“蕃坊”,

成为国际都市。

古代中国的丝路兴衰

名称 路线 开通时间 兴盛时期 衰落时间 主要特点

陆上丝路 长安-新疆-中亚、西亚、南亚; 西汉 汉-唐 明清 丝绸

草原丝路 东北-漠北-欧洲、小亚细亚; 西汉 宋元 明清 民族迁徙

西南丝路 成都-横断山-澜沧江、怒江-缅甸; 西汉 汉唐 宋明之后 茶马

海上丝路 中国沿海-东南亚-印度-非洲、红海; 西汉 宋元、明清(闭关前) 鸦片战争后 瓷器

特点:

(1)历史悠久。

(2)线路多,覆盖面广

(3)重经济,互利互惠。

(4)全方位:对外贸易与文化交流同步进行

第三节:古代商路上的中西文化交流

丝绸之路

1.物质和技术交流

中国向外国传播的物质、技术

①养蚕和缫丝技术逐渐传到东罗马帝国。

②漆器及其制造技术、铁器及冶铁技术,经由中亚向西传播。

③中国古代的四大发明经由陆路和海路传到西方。

④瓷器主要沿海路外销到东南亚、南亚、西亚、北非、东非等地,深受当地人喜爱。西亚和北非工匠大量仿制中国瓷器,反映出当地人在审美等方面受到了中华文化的影响。

中医药知识随着炼丹术传到阿拉伯地区。

“四大发明”最早传出的是造纸术(8世纪),而造纸术的传出与怛逻斯战役有着直接的关系。唐帝国此役战败,共计一万余唐兵成为战俘,其中包括大量会造纸的工匠。不久后外部世界的第一个造纸作坊就出现在撒马尔罕(今乌兹别克斯坦塔什干附近)

13世纪,印刷术从西域传到欧洲;13世纪,指南针传入西欧;14世纪初火药由阿拉伯人传入欧洲

知识拓展:

外国向中国传播的物种、物品

①西汉一度征服中亚的大宛国,获得“汗血马”,引进饲草苜蓿及葡萄等水果。

②西瓜和中国古代文献中记载的胡桃、胡萝卜等带有“胡”字的物种,基本都是通过西域传入的。

③中亚和西亚的服饰、饮食对隋唐社会产生重大影响。

④宋元时期,棉花传入中国,发展为重要的经济作物。

⑤香料、珠宝、金银器皿等外来商品,早期多从陆路输入,自宋代起基本来自海路。

以“汗血马为艺术造型的汉代鎏金铜马”

外国向中国传播的思想文化:

(1)佛教在汉朝传入中国,逐渐中国化,深刻影响了中国的思想、文学和艺术创作。丝绸之路沿线的著名佛教石窟,融汇东西艺术风格。

(2)祆教、摩尼教、犹太教、伊斯兰教和基督教陆续传到中国。

(3)中亚和西亚的杂技、魔术、音乐、舞蹈在汉唐王朝广受欢迎。

当时流行的西域乐舞

莫高窟中明显受西域影响的唐代雕塑服饰

特点:交流内容丰富,交流双方具有双向性、竞争性、互惠性

高度集中的中央集权制度的推动;

明清以前,一直实行对外开放政策

古代发达农业手工业商业经济的推动;

“丝绸之路”为什么会绵延漫长的时间、穿行遥远的距离、跨越巨大的区域而长不衰?

中外商人通过商品贸易获取财富是重要因素。

不同社会的政治、宗教、生活方式、物种等交流也在一定程度上推动了丝绸之路的延续。

教材延伸:古代陆上丝绸之路的历史特点。

古代的丝绸之路不是一条单一的交通线,而是由多条交通道路构

成的交通网络。受政治形势影响,不同历史时期,中原王朝沟通西方的线路有不同选择。总体上看,自汉朝之后,丝绸之路未曾完全中断,河西走廊在丝绸之路东段居于主导地位。

西方物质、技术东传中国

一、丝绸之路

二、欧亚大陆其他重要商路

中国物质、技术西传

三、古代商路上的中西文化交流

古代的商路、贸易与文化交流

变化:

“西南丝绸之路”:

开辟:

“草原丝绸之路”:

从关中平原至成都平原,向西进入缅、印,再通往中亚、西亚

从漠北草原或南西伯利亚西行, 通往小亚细亚或欧洲

汉代开辟,明初郑和下西洋达到了古代“海上丝绸之路”交通的巅峰

“海上丝绸之路”:

养蚕和缫丝技术;漆器及其制造技术、铁器及冶铁技术;中国古代的四大发明;瓷器

张骞通西域,大大推进了丝绸之路的畅通和贸易的繁荣

唐朝中后期,陆上丝绸之路在东西交通中的重要性渐趋下降

中亚的大宛国良种“汗血马”、优良的饲草苜蓿、葡萄等水果;中亚和西亚的服饰、饮食;棉花;香料、珠宝、金银器皿等

佛教、祆教、摩尼教、基督教、伊斯兰教等宗教;中亚和西亚的杂技、魔术、音乐、舞蹈

中医药知识随着炼丹术传到阿拉伯地区

知识体系

1、丝绸之路兴起于西汉,此后一度衰落;隋唐时期再度兴盛起来;两宋时期陆上丝绸之路萎缩,但海上丝绸之路却呈现繁荣景象;直到元朝,陆上丝绸之路再度兴起;明清时期,丝绸之路日益衰落。以下解读正确的是

( )

A.明清时期丝绸之路完全消亡

B.丝绸之路兴衰与统治政策无关

C.政治统一有利于丝绸之路畅通

D.少数民族政权不重视丝绸之路贸易

C

2、唐高宗至唐玄宗时期,从事国际贸易的是昭武九姓。他们是中亚粟特地区来到中原的粟特人或者其后裔的泛称,有康、安、石、米、史、何等姓。他们以经商著称,长期操纵丝绸之路的转运贸易,在文化交流上起着重要的作用。祆教、摩尼教、中亚的音乐舞蹈、历法等传入中原,中原的丝绸、造纸术传入西方。由此可见( )

A.丝绸之路是由汉族商人控制的贸易之路

B.丝绸之路上最主要的商品是丝绸和瓷器

C.昭武九姓是中国与西方进行交往的中介

D.昭武九姓控制着丝绸之路上的所有贸易

C

古罗马的恺撒大帝去剧场看戏。他身上那件绚丽夺目的长袍使所有的观众目瞪口呆。大家目不转睛地盯着皇帝的新装赞不绝口,连看戏都没有心思了。一打听,才知道那件漂亮的长袍是用中国丝绸制作的。

陕西出土罗马金币和波斯银币

【思考】这组材料说明了什么?

中西之间存在着贸易往来

中西之间存在着商路交往

边城暮雨雁飞低,芦笋初生渐欲齐。

无数铃声遥过碛,应驮白练到安西。

——唐 张籍《凉州词》

第9课

古代的商路、贸易与文化交流

第四单元:商路、贸易与文化交流

【课程标准】了解中国古代丝绸之路和其他商路的开辟; 通过了解商品所体现的特色文化,理解贸易活动在文化交流中所扮演的重要角色。

一、丝绸之路

二、欧亚大陆其他重要商路

课程目录

丝绸之路的概念

张骞通西域

草原丝绸之路

海上丝绸之路

目录

西域的概念

西南丝绸之路

三、古代商路的中西文化交流

第一节:丝绸之路

丝绸之路

一、丝绸之路的概念

丝绸之路

德国地理学家李希霍芬

1877年《中国》

1877年,德国地理学家李希霍芬在他的著作《中国》一书中,首次用“丝绸之路”一词来称呼历史上这条促成东西方经济和文化交流的路线。“丝绸之路”是指经由中国西北和中亚连通古代东西方的重要商路。狭义的丝路一般指陆上丝绸之路。广义上又分为草原丝绸之路、西南丝绸之路和海上丝绸之路。

“丝绸之路”出土的丝织品

次数 时间 目的 结果/意义

1 公元前138年 联络大月氏,夹击匈奴 使汉朝了解到西域的具体情况,以及吸引了西域各族相与汉朝往来的愿望

2 公元前119年 访问西域各国,建立友好关系 西域各国纷纷派使节来长安,促进了汉朝与西域各国之间文化、贸易往来

张骞两次出使对比

大家想一想,为什么两次出使任务发生了变化?

秦汉时期与匈奴关系的变化【元狩二年(BC121),骠骑将军霍去病两次进军河西,击败匈奴,汉得河西走廊,置河西四郡】;汉武帝大一统的措施,使西汉实力进入鼎盛时期,实行对西域的有效管辖

丝绸之路

《汉书 张骞传》:

思考:为什么说张骞出使西域的举动成为“凿空”呢?

“

然骞凿空,诸后使往者皆称博望侯,以为质于外国,外国由是信之。

”

参考:古代称对未知领域的探险为“凿空”,张骞第一次开辟出中原通往西域的道路,中原王朝和西域各国有了第一次友好往来,所以称为“凿空”。

丝绸之路

赛里斯人:丝国,丝国 。战国 东汉时期古希腊和古罗地理学家,历史学家对与丝绸相关的国家和 族的称呼, 般认为指当时中国或中国附近地区。

知识拓展

丝绸之路

第二节:欧亚大陆其他重要商路

丝绸之路

一、草原丝绸之路(皮毛路,茶马路)

丝绸之路

漠北草原

(南西伯利亚)

咸海

里海

欧洲

(小亚细亚)

形成于公元前5世纪,蒙元时期最为兴盛,明清衰落;

作用:匈奴,突厥等游牧民族多沿此路西迁;

主要城市:辽上京,元上都

《汉书·张骞传》记载,张骞从西域返回后,向汉武帝汇报说:

丝绸之路

《汉书·张骞传》记载,张骞从西域返回后,向汉武帝汇报说:“臣在大夏时,见邛竹杖、蜀布,问安得此,大夏国人曰:‘吾贾人往市之身毒国。身毒国在大夏东南可数千里。其俗土著,与大夏同,而卑湿暑热。其民乘象以战。其国临大水焉。’以骞度之,大夏去汉万二千里,居西南。今身毒又居大夏东南数千里,有蜀物,此其去蜀不远矣。今使大夏,从羌中,险,羌人恶之;少北,则为匈奴所得;从蜀,宜径,又无寇。

阅读材料,想一想:张骞提出怎样的探险计划?他为什么会提出这样的计划?

计划:从蜀郡到大夏的第二条道路。

原因:大夏、身毒等国有蜀地的物产,离蜀地不远;

原来道路经过羌族居住地很危险,稍往北会被匈奴抓获;

汉朝希望与大夏打通关系抗击匈奴 。

二、西南丝绸之路(茶马古道)

丝绸之路

关中平原入蜀至成都平原

横断山麓

澜沧江、怒江

向西进入缅甸,印度,中亚,西亚

形成于汉代,是中印两个文明古国最早的联系纽带;

发展: 唐宋时期,中原与青藏高原形成茶马互市;

地位:在沟通古代中国西南地区与东南亚、南亚的联系上,长期发挥着重要作用。

印度

缅甸

成都

西安

丝绸之路

依据以下材料你能得出什么信息?

材料:唐朝以来海上丝绸之路以中国的扬州、明州(宁波)、泉州、番禺(广州)为起点。丝绸之路不仅仅运输丝绸,而且也运输瓷器、糖、五金等出口货物和香料、药材、宝石等进口货物。海上丝绸之路形成主要是因为中国东南沿海山多平原少,内部往来不易,因此许多人便积极向海上发展。

—摘编自李庆新《海上丝绸之路》

唐中期以后,海路联系日益活跃,传统丝绸之路地位下降。

丝绸之路

材料一:唐朝的对外贸易范围更加广泛,政府的政策也更加开明,对外来文化采取兼收并蓄的政策,所以唐朝时期吸引了波斯、阿拉伯商人前来贸易, “丝绸之路”上的贸易往来非常频繁,中国商人的足迹也远达非洲和欧洲许多地区。

——摘编自杨晓璐《中国古代对外贸易综述》

材料二:丝绸之路在唐朝进入了全盛时期。唐朝的西部疆域超过了汉朝,设置安西四镇,驻兵防守,由安西都护府管辖....为丝绸之路的畅通提供了有力的保障。

——摘编自樊树志《国史概要》

【问题】:根据材料并结合所学知识,分析隋唐时期“丝绸之路 ”达到鼎盛的原因是什么?

(1)国家统一,疆域广阔(2)政治稳定,国力强盛,交通发达(3)经济繁荣,手工业发达(4)政策开明(5)文化繁荣,制度先进。

唐朝中期以后,受割据、战乱等因素影响,加上东西方的海路联系日益活跃,丝绸之路在东西方交流中的重要性渐趋下降

材料1:前1世纪,罗马人从安息人那里认识了丝绸,并很快狂热地喜欢上了这种来自远东的神秘丝织品,成为丝绸在西方最大的主顾。丝绸质地优良,但制作工艺由汉朝垄断,神秘而复杂。“奥勒良曾抱怨一磅丝绸在罗马竟能卖到12英两黄金”,罗马为进口丝绸流失大量黄金。 ---水丽淑《西汉丝绸之路走向繁荣的启示和原因》

材料3: 当时,一个商队并不一定要从头到尾走完这条通商之路。一般来说,我们可以把沿途交易设想为三段进行:在最东方的是中国人,他们一直到达蒲昌海(罗布泊),也可能只到达敦煌;在最西部的是希腊人,叙利亚人和犹太人,他们从罗马帝国到叙利亚;从叙利亚到贵霜王国,甚至一直到达帕米尔一段,则是波斯人;从波斯—印度边境穿过整个西域,一直到达甘肃边境的是贵霜人。 ——[法]布尔努瓦《丝绸之路》

材料2:汉朝在汉武帝时期经济发达,中国是丝绸的故乡,经济也都得到了一定发展,商人活动频繁。武帝召募使者出使西域,准备联络被匈奴从河西赶到西域的大月氏(rou zhi)人,共同夹击匈奴。渴望为国建功立业的张骞毅然应募,连通西域。

----社科版《中国通史》

【问题探究】两汉时期陆上丝路走向兴盛的原因。

【思路提示】原因:

(1)汉朝积极的对外政策;

(2)两汉经济发展、丝织业发达;

(3)贸易利润巨大;

(4)丝路沿线的国际参与;

(5)稳定的国际关系等。

【问题】:根据材料并结合所学知识,分析两汉时期陆上丝路走向兴盛的原因是什么?

三、海上丝绸之路(海上陶瓷、香料之路)

丝绸之路

朝代 概况

西汉

唐朝

宋元

明清

初步形成东南两条航线。东线通向朝鲜半岛和日本、南线通往印度洋

唐朝中期以后,受割据、战乱等因素影响,海路日益活跃。

被称为“瓷路”。

能够制造巨舟,使用先进的帆索和磁罗盘。官方使节和私人商贾出洋航海频繁。中国与东南亚、南业、西亚和东非地区建立广泛联系。广州、泉州、明州等沿海口岸,成为海上丝绸之路的重要交易枢组。棉花从陆、海两个渠道逐渐传入中国,在该时期发展为重要的经济作物。

郑和下西洋达到了古代“海上丝绸之路”交通的巅峰。

在埃及、伊朗、巴基斯坦等地,发现了大量唐代瓷器碎片,其中包括唐三彩、邢州白瓷、越州黄褐釉瓷等。在我国海南岛东南部海滩和西沙群岛海域,也发现了成捆堆叠的唐宋时期的瓷器。

唐宋时期,广州出现几种新行业:和香(把舶来的香料制成香品)、解犀(把舶来的象牙和犀牛角进行切割)、译人(翻译)和舶牙(舶来品交易经纪人)。每年进入广州的外国人约一万人次,广州出现了供外国人居住、经商的“蕃坊”。

结合所学,概述海上丝绸之路对唐宋社会经济的影响。

影响:海外贸易地域广阔,商品品种丰富,交易规模扩大;

促进以制瓷业为代表的手工业的繁荣;广州作为海上丝路

的重要港口,出现了新兴行业和外国人居住的“蕃坊”,

成为国际都市。

古代中国的丝路兴衰

名称 路线 开通时间 兴盛时期 衰落时间 主要特点

陆上丝路 长安-新疆-中亚、西亚、南亚; 西汉 汉-唐 明清 丝绸

草原丝路 东北-漠北-欧洲、小亚细亚; 西汉 宋元 明清 民族迁徙

西南丝路 成都-横断山-澜沧江、怒江-缅甸; 西汉 汉唐 宋明之后 茶马

海上丝路 中国沿海-东南亚-印度-非洲、红海; 西汉 宋元、明清(闭关前) 鸦片战争后 瓷器

特点:

(1)历史悠久。

(2)线路多,覆盖面广

(3)重经济,互利互惠。

(4)全方位:对外贸易与文化交流同步进行

第三节:古代商路上的中西文化交流

丝绸之路

1.物质和技术交流

中国向外国传播的物质、技术

①养蚕和缫丝技术逐渐传到东罗马帝国。

②漆器及其制造技术、铁器及冶铁技术,经由中亚向西传播。

③中国古代的四大发明经由陆路和海路传到西方。

④瓷器主要沿海路外销到东南亚、南亚、西亚、北非、东非等地,深受当地人喜爱。西亚和北非工匠大量仿制中国瓷器,反映出当地人在审美等方面受到了中华文化的影响。

中医药知识随着炼丹术传到阿拉伯地区。

“四大发明”最早传出的是造纸术(8世纪),而造纸术的传出与怛逻斯战役有着直接的关系。唐帝国此役战败,共计一万余唐兵成为战俘,其中包括大量会造纸的工匠。不久后外部世界的第一个造纸作坊就出现在撒马尔罕(今乌兹别克斯坦塔什干附近)

13世纪,印刷术从西域传到欧洲;13世纪,指南针传入西欧;14世纪初火药由阿拉伯人传入欧洲

知识拓展:

外国向中国传播的物种、物品

①西汉一度征服中亚的大宛国,获得“汗血马”,引进饲草苜蓿及葡萄等水果。

②西瓜和中国古代文献中记载的胡桃、胡萝卜等带有“胡”字的物种,基本都是通过西域传入的。

③中亚和西亚的服饰、饮食对隋唐社会产生重大影响。

④宋元时期,棉花传入中国,发展为重要的经济作物。

⑤香料、珠宝、金银器皿等外来商品,早期多从陆路输入,自宋代起基本来自海路。

以“汗血马为艺术造型的汉代鎏金铜马”

外国向中国传播的思想文化:

(1)佛教在汉朝传入中国,逐渐中国化,深刻影响了中国的思想、文学和艺术创作。丝绸之路沿线的著名佛教石窟,融汇东西艺术风格。

(2)祆教、摩尼教、犹太教、伊斯兰教和基督教陆续传到中国。

(3)中亚和西亚的杂技、魔术、音乐、舞蹈在汉唐王朝广受欢迎。

当时流行的西域乐舞

莫高窟中明显受西域影响的唐代雕塑服饰

特点:交流内容丰富,交流双方具有双向性、竞争性、互惠性

高度集中的中央集权制度的推动;

明清以前,一直实行对外开放政策

古代发达农业手工业商业经济的推动;

“丝绸之路”为什么会绵延漫长的时间、穿行遥远的距离、跨越巨大的区域而长不衰?

中外商人通过商品贸易获取财富是重要因素。

不同社会的政治、宗教、生活方式、物种等交流也在一定程度上推动了丝绸之路的延续。

教材延伸:古代陆上丝绸之路的历史特点。

古代的丝绸之路不是一条单一的交通线,而是由多条交通道路构

成的交通网络。受政治形势影响,不同历史时期,中原王朝沟通西方的线路有不同选择。总体上看,自汉朝之后,丝绸之路未曾完全中断,河西走廊在丝绸之路东段居于主导地位。

西方物质、技术东传中国

一、丝绸之路

二、欧亚大陆其他重要商路

中国物质、技术西传

三、古代商路上的中西文化交流

古代的商路、贸易与文化交流

变化:

“西南丝绸之路”:

开辟:

“草原丝绸之路”:

从关中平原至成都平原,向西进入缅、印,再通往中亚、西亚

从漠北草原或南西伯利亚西行, 通往小亚细亚或欧洲

汉代开辟,明初郑和下西洋达到了古代“海上丝绸之路”交通的巅峰

“海上丝绸之路”:

养蚕和缫丝技术;漆器及其制造技术、铁器及冶铁技术;中国古代的四大发明;瓷器

张骞通西域,大大推进了丝绸之路的畅通和贸易的繁荣

唐朝中后期,陆上丝绸之路在东西交通中的重要性渐趋下降

中亚的大宛国良种“汗血马”、优良的饲草苜蓿、葡萄等水果;中亚和西亚的服饰、饮食;棉花;香料、珠宝、金银器皿等

佛教、祆教、摩尼教、基督教、伊斯兰教等宗教;中亚和西亚的杂技、魔术、音乐、舞蹈

中医药知识随着炼丹术传到阿拉伯地区

知识体系

1、丝绸之路兴起于西汉,此后一度衰落;隋唐时期再度兴盛起来;两宋时期陆上丝绸之路萎缩,但海上丝绸之路却呈现繁荣景象;直到元朝,陆上丝绸之路再度兴起;明清时期,丝绸之路日益衰落。以下解读正确的是

( )

A.明清时期丝绸之路完全消亡

B.丝绸之路兴衰与统治政策无关

C.政治统一有利于丝绸之路畅通

D.少数民族政权不重视丝绸之路贸易

C

2、唐高宗至唐玄宗时期,从事国际贸易的是昭武九姓。他们是中亚粟特地区来到中原的粟特人或者其后裔的泛称,有康、安、石、米、史、何等姓。他们以经商著称,长期操纵丝绸之路的转运贸易,在文化交流上起着重要的作用。祆教、摩尼教、中亚的音乐舞蹈、历法等传入中原,中原的丝绸、造纸术传入西方。由此可见( )

A.丝绸之路是由汉族商人控制的贸易之路

B.丝绸之路上最主要的商品是丝绸和瓷器

C.昭武九姓是中国与西方进行交往的中介

D.昭武九姓控制着丝绸之路上的所有贸易

C

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享