辩驳式论证结构 课件(22张PPT)

文档属性

| 名称 | 辩驳式论证结构 课件(22张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 658.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-16 19:45:04 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

授课主题:在辩驳中明晰

授课对象:高中三年级

所属学科:语 文

故事导入:“困”与“囚”

东汉南昌人徐孺子十一岁的时候,有一次同太原人郭林宗出游,游完回到郭家时,因郭家庭院中有一棵树,郭林宗想将树砍掉。他说:“为宅之法,正如方口,口中有木,困字不祥。”徐孺子说,如果说宅中有树,有不祥的“困”字要砍去的话,那么“为宅之法,正如方口,口中有人,囚字何殊?”如果因“困”字不祥要砍树,岂不是要因为“囚”字不祥把家里的人都杀掉吗?

这则故事里,徐孺子没有讲大道理,也没有举事例,而是顺着郭林宗的思路,以郭林宗的逻辑引出谬误,对郭林宗要砍去庭院中的树进行了反驳。

生活中有许多事情需要辩驳。辩驳的目的在于让人们对事物和现象有更明晰而又准确的认识。正所谓事物越辩越明,越辩越清。如何才能构成有效的辩驳?基本的辩驳结构是怎样的?在高考作文中如何运用辩驳来深入分析问题?

辩驳往往会有一个思想交锋,即在某一点上观点不一致。辩驳就是对别人的观点做出回应,指出敌对方观点、论据或论证过程中的漏洞,并在此基础上提出自己的看法,进行有效证明。

辩驳的目的在于对容易产生误解的事物形成正确的认识,把握住事物的根本特性。这也能反映出一个人敢于挑战权威的勇气和具有擅长思辨的能力。

近几年,浙江高考作文题,许多题目在引导学生尝试辩驳,要有思辨性。往往是对某一种现象或某一种观点列举出不同的看法,要考生对此做出回应,即“对此,你有怎样的思考”。如2017年高考作文题目:有位作家说,人要读三本大书,一本是“有字之书”,一本是“无字之书”,一本是“心灵之书”,对此你有怎样的思考,请对作家的观点加以评说。对此“加以评说”可以顺着说,当然也可以反着说。如果选择反着说,就需要对作家的观点加以辩驳。

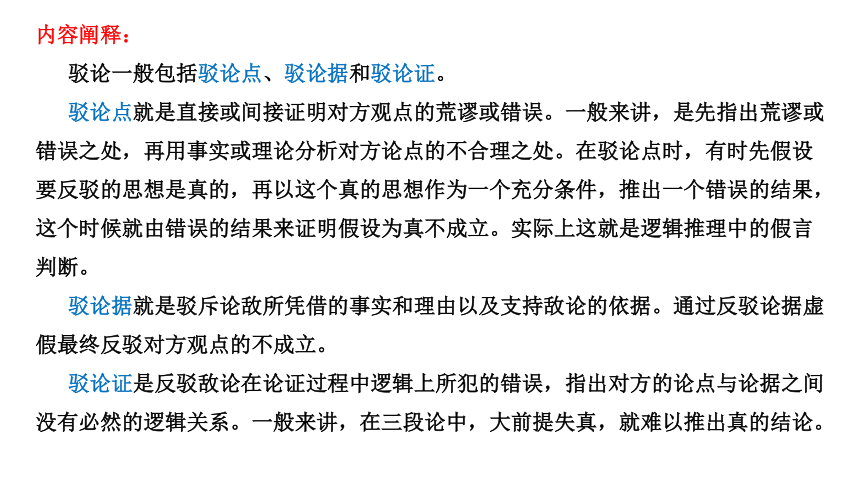

内容阐释:

驳论一般包括驳论点、驳论据和驳论证。

驳论点就是直接或间接证明对方观点的荒谬或错误。一般来讲,是先指出荒谬或错误之处,再用事实或理论分析对方论点的不合理之处。在驳论点时,有时先假设要反驳的思想是真的,再以这个真的思想作为一个充分条件,推出一个错误的结果,这个时候就由错误的结果来证明假设为真不成立。实际上这就是逻辑推理中的假言判断。

驳论据就是驳斥论敌所凭借的事实和理由以及支持敌论的依据。通过反驳论据虚假最终反驳对方观点的不成立。

驳论证是反驳敌论在论证过程中逻辑上所犯的错误,指出对方的论点与论据之间没有必然的逻辑关系。一般来讲,在三段论中,大前提失真,就难以推出真的结论。

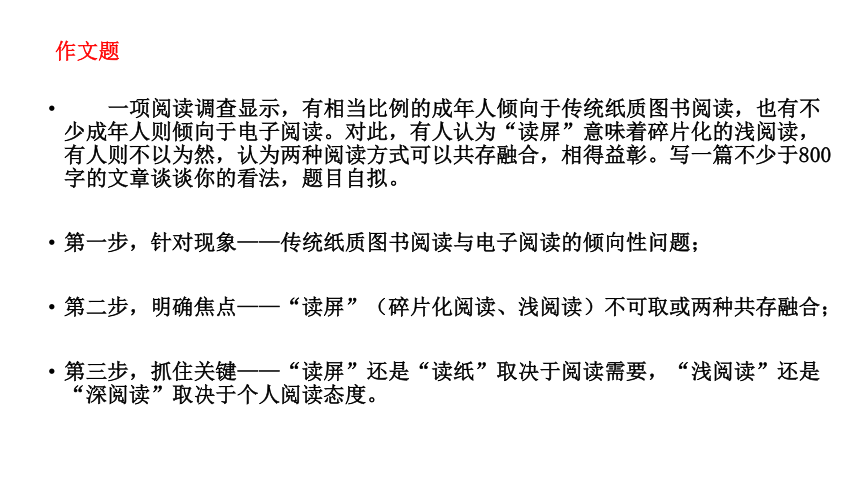

一项阅读调查显示,有相当比例的成年人倾向于传统纸质图书阅读,也有不少成年人则倾向于电子阅读。对此,有人认为“读屏”意味着碎片化的浅阅读,有人则不以为然,认为两种阅读方式可以共存融合,相得益彰。写一篇不少于800字的文章谈谈你的看法,题目自拟。

第一步,针对现象——传统纸质图书阅读与电子阅读的倾向性问题;

第二步,明确焦点——“读屏”(碎片化阅读、浅阅读)不可取或两种共存融合;

第三步,抓住关键——“读屏”还是“读纸”取决于阅读需要,“浅阅读”还是“深阅读”取决于个人阅读态度。

作文题

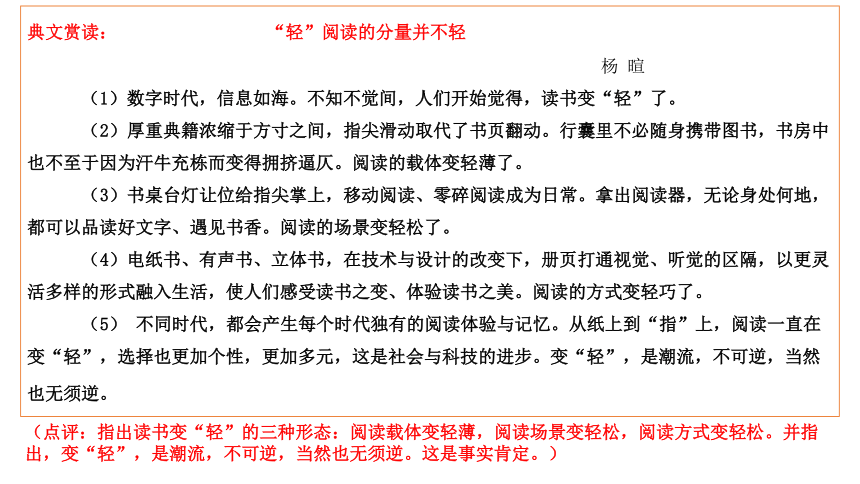

典文赏读: “轻”阅读的分量并不轻

杨 暄

(1)数字时代,信息如海。不知不觉间,人们开始觉得,读书变“轻”了。

(2)厚重典籍浓缩于方寸之间,指尖滑动取代了书页翻动。行囊里不必随身携带图书,书房中也不至于因为汗牛充栋而变得拥挤逼仄。阅读的载体变轻薄了。

(3)书桌台灯让位给指尖掌上,移动阅读、零碎阅读成为日常。拿出阅读器,无论身处何地,都可以品读好文字、遇见书香。阅读的场景变轻松了。

(4)电纸书、有声书、立体书,在技术与设计的改变下,册页打通视觉、听觉的区隔,以更灵活多样的形式融入生活,使人们感受读书之变、体验读书之美。阅读的方式变轻巧了。

(5) 不同时代,都会产生每个时代独有的阅读体验与记忆。从纸上到“指”上,阅读一直在变“轻”,选择也更加个性,更加多元,这是社会与科技的进步。变“轻”,是潮流,不可逆,当然也无须逆。

(点评:指出读书变“轻”的三种形态:阅读载体变轻薄,阅读场景变轻松,阅读方式变轻松。并指出,变“轻”,是潮流,不可逆,当然也无须逆。这是事实肯定。)

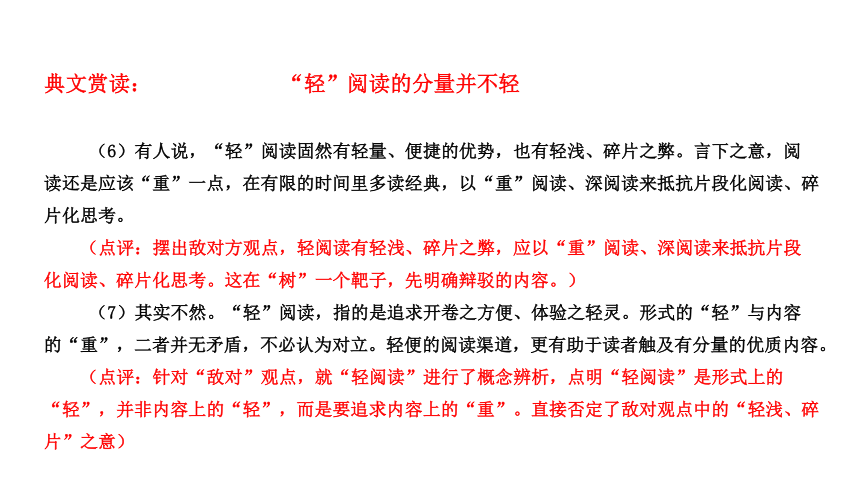

典文赏读: “轻”阅读的分量并不轻

(6)有人说,“轻”阅读固然有轻量、便捷的优势,也有轻浅、碎片之弊。言下之意,阅读还是应该“重”一点,在有限的时间里多读经典,以“重”阅读、深阅读来抵抗片段化阅读、碎片化思考。

(点评:摆出敌对方观点,轻阅读有轻浅、碎片之弊,应以“重”阅读、深阅读来抵抗片段化阅读、碎片化思考。这在“树”一个靶子,先明确辩驳的内容。)

(7)其实不然。“轻”阅读,指的是追求开卷之方便、体验之轻灵。形式的“轻”与内容的“重”,二者并无矛盾,不必认为对立。轻便的阅读渠道,更有助于读者触及有分量的优质内容。

(点评:针对“敌对”观点,就“轻阅读”进行了概念辨析,点明“轻阅读”是形式上的“轻”,并非内容上的“轻”,而是要追求内容上的“重”。直接否定了敌对观点中的“轻浅、碎片”之意)

典文赏读: “轻”阅读的分量并不轻

(8)人们常说,阅读能滋润精神世界,涵养品格气质,挣脱欲望束缚,使人生变得轻盈。这是阅读的魅力。读书,不是为了应付外界需求,而如人所言,是为了“使自己成为一个明白事理的人,使自己的生活充实而有意义”。从这个角度而言,如今的“轻”阅读,其实分量并不轻,能为人生“增重”,能为心灵赋彩,也能为衡量成功的标尺添加更多刻度。或许,这就是阅读的“轻重”辩证法。

(从阅读目的的角度来分析“轻”阅读,分量并不轻,而是为人生“增重”,进一步否定了“轻”阅读有“轻浅之弊”的片面观点)

(9)曾经翰墨书香,如今手不释“机”。现代社会的高度数字化,给阅读生态带来空前巨大的影响。大量的碎片、低质、冗余、庸俗信息,伴随数字时代奔流而至,“轻”阅读因此遭受不少批评。的确,真正的阅读应该自带过滤与反省机制,精心筛选并留下足够优质厚重的思想沉淀,回馈心灵。所以,读书还是读屏,关键不在于形式,而是内容。

(从数字时代的角度分析对“轻”阅读产生误解的原因,强调读的关键在于内容,从根源上剖析敌对观点产生的现实基础。)

典文赏读: “轻”阅读的分量并不轻

(10)先贤言,人不读书,则尘俗生其间,照镜则面目可憎,对人则语言无味。不读书,或许就不懂得“柳条折尽花飞尽”的别绪离愁,不懂“今人不见古时月”的月沧桑,也不懂“一蓑烟雨任平生”的冲淡豁达。一个人的成长底色,由所读之书来铺垫。而读书的多寡,也在一定程度上决定了心灵家园的广袤或贫瘠。所以,只要能打开更广阔的人生视野,遇见更诗意的精神世界,并最终“认识你自己”,不管“轻”还是“重”,不管是读“著于竹帛”之书还是电子触屏之书,什么方式都好,什么时候开始都不晚。 (选自2021年4月28日《人民日报》)

(点评:从个人成长的角度再一次强调形式并不重要,重点的是能坚持阅读。并不需要以“重”代替“轻”,对敌对观点再次做出回应,进一步强调“轻”阅读的分量并不轻,让人们对“轻”阅读有了更清晰、准确的认识。)

通常的辩驳结构式:

现象描述或概括

论敌观点及理由

(1)论敌观点(论据、论证)的漏洞

(2)己方观点(论据、论证)的成立

概念混淆

表述不严

分类失范

逻辑不当

分析原因

提出做法

作文题目:

阅读下面文字,根据要求作文。

晓晓考上了一流高校,却自嘲是“小镇做题家”,觉得自己“出身小城镇,埋头苦读,擅长应试,但缺乏一定的视野和资源”。对此,人们看法不一。

你如何看待晓晓的这种说法?请写一篇文章。

【注意】①角度自选,立意自定,题目自拟。②明确文体,不得写成诗歌。③不得少于800字。④不得抄袭、套作。

审题分析:

晓晓考上了一流高校,却自嘲是“小镇做题家”,觉得自己“出身小城镇,埋头苦读,擅长应试,但缺乏一定的视野和资源”。对此,人们看法不一。

可能有的看法

1.出身小城镇,埋头苦读,以应试为首,这不必苛求。没办法选择出身,但并不妨碍自己努力奋斗。阅历不够,阅读来凑。

2.虽出身小城镇,但并不影响拓展自己的视野和拥有丰富的资源。埋头苦读,只擅长应试,却不懂得将知识运用于实践中,这就是死读书。读万卷书,还要行万里路。

3.人生之路漫漫长,先读好书,再走出去不断学习,扩大视野,也没有什么不妥。许多寒门子弟都是先读书,考生名校后,才有机会见到世面。高中学习阶段,视野就一定很重要吗?

苦读固然重要,唯应试之图的急功近利阅读,不可取。

死读书不足取,要求小镇高中生行万里路,不现实。

先读书再去扩大视野,将应试与视野悖离,不科学。

作文问诊:

以应试为辅,以视野为要(52分)

①对于因为出身而引起的擅长应试、缺乏视野和资源的现象,应试固然重要,但我认为视野必不可少。

(针对现象提出观点,“应试固然重要,但视野必不可少”,观点鲜明简洁不赘述,契合材料。“对于……的现象”与后面内容联系不紧,若加上“有人认为不必太苛求”,针对存在的某种认识提出看法,这样针对性更强些。)

②应试教育从古沿袭至今日,清时完善科举制,奠定了今日以考试成绩作为人素质的标准。然而,擅长应试就一定有丰富的视野和资源吗?答案当然是否定的。

(从历史发展的角度分析了“强应试”形式的历史原因,并指出只强调应试的弊端,对强加给“应试”与“视野和资源”之间存在必然联系的看法加以否定。注意,这里没有点明是论敌的论证,所以读起来有突兀之感。另外, “奠定了今日以考试成绩作为人素质的标准”应改为“为今日以考试成绩作为衡量人才的标准奠定了基础”)

作文问诊: 以应试为辅,以视野为要(52分)

③究其根源,这种强应试弱视野是由社会性质决定的。贫富差距是一种客观存在,因为出身的不同,人们所获得的视野和资源必然不同,甚至会导致两极分化的后果。另外,由于书本知识本身有局限,人们难以加以创新,不免被书本束缚,缺少实践能力和经验。

(从社会性质的角度分析“强应试弱视野”这种现象形成的深层原因,从第②自然段到第③自然段,由浅入深。从社会影响和人才培养两个角度概述其缺陷,否定了“不必苛求”的看法,条理清晰,层次分明)

④视野越狭窄,资源越贫乏,可能会引起人才的埋没。卢梭曾言:“人生而自由,却无往不在枷锁之中。”社会上视野和资源有限的种种束缚,阻碍了那些出身不起眼的人才的前进道路。假使此风愈演愈烈,社会阶级矛盾不断,冲突加剧,甚至引起阶级的对立,那么社会秩序将遭到破坏,稳定性也是如比。

作文升格: 以应试为辅,以视野为要(52分)

⑤从更深层次上说,视野和资源的缺失可能会引起国家的衰落。明清时思想文化禁锢政策的产物——文学八股取士。单一毫无创新的考试内容筛选出专门为国家忠心服务的提线木偶。可在当今社会,创新与发展是国家乃至世界的主题,视野和资源可以辅助国家的发展。因此,视野就显得犹为重要。

(段④段⑤是有针对性地对段③提出的两点弊端展开论述:段④指出视野的狭窄导致人才的埋没,引用了卢梭的名言,但对观点的契合度略有不够;段⑤指出视野的缺失会导致国家的衰弱,援引历史,立足当下。两段论述,由浅入深,由个体到国家,层次清晰,论证有序,限于篇幅,但论证过程略显单薄)

作文问诊: 以应试为辅,以视野为要(52分)

⑥凡是过往,皆为序章。面对视野和资源的缺失,我们该如何应对?就个人而言,我们应努力学习科学文化知识,提升自身的文化修养,打好应试的基础,然后再积极参与社会实践,走出去,拓宽视野,获取丰富资源,努力成为全面发展的人才,为国家建设贡献力量。就国家而言,应积极出台优化教育资源分配结构的政策,为伟大复兴的中国梦提供坚实的基础和支持。

(段⑥由分析原因转入谈应对方法,提出了个人加强自身努力和国家出台优化资源分配政策的解决方法,从一个中学生的角度给出了有一定深度的思考)

“源泉混混,不舍昼夜,盈科而后进,放乎四海。”面对缺乏视野和资源的现状,我们不能够妥协,而是应积极与之抗争。纵有千古,横有八荒,前途似海,来日方长,以应试为辅,以视野为要,来日必将扶摇直上。

(引用孟子的话,增强文章可读性,使得文章收尾有力。同时,再次重申观点,照应标题,结构完整)

升格要点: 以应试为辅,以视野为要

文章优点:

1.审题准确,观点明确具有思辨性,指出应试固然重要,视野却必不可少,前者是重要性,后者是必要性,两者的关系一目了然。

2.论证思路清晰,论证过程层层推进。“提出观点——分析原因——反面论证——解决方法——重申观点”,五个部分形成比较严谨的论证过程,体现了思维的缜密。

3.侧重去剖析事件背后的原因,从历史到当下,从个人到国家,这让文章的思考角度有别于其他考生,也体现了思维的深度。

升格要点: 从以下几个方面再提升(体现辩驳)

1.补充论敌的观点,使辩驳的针对性更强。比如,在第一自然段“对于因为出身而引起的擅长应试、缺乏视野和资源的现象”后加上“有人认为不必太苛求”一句。

2.补充论敌的论证,使辩驳的逻辑性更清。比如,在第二自然段“擅长应试就一定有丰富的视野和资源吗?”这句话,要补充清楚“坚持‘不必苛求’看法的人以为擅长应试的都是学富五车的人,他们的视野和资源自然丰富,很明显,这在逻辑上是站不住脚的。”这样论敌的论证就不攻自破。

3.增强材料与论点的契合度,使己方观点更鲜明。比如卢梭这句“人生而自由,却无往不在枷锁之中”,讲的应该是束缚与自由是对立统一的,但他引出论证的是资源的限制、视野的束缚,激化了社会阶级矛盾,这两者之间似乎没有必然联系。需要进一步阐释,人会受到各种束缚,资源受限,视野受影响成为必然,更何况在应试面前,如果还一味弱化后果就更严重。

4.分点说理,适度展开,使己方论证更严密。比如,段③“强应试弱视野是由社会性质决定的”,社会性质如何?又是如何影响应试和视野的?显得有些笼统,需稍作展开。

升格之法:

1.明确驳论式基本结构:

(1)整篇文章辩驳:树靶子(有则开门见山直接点明论敌观点,无则预估可能出现的论敌观点)——正面立论——引据论证——深入批驳

(2)局部内容辩驳:如果(“按照这样的逻辑”或“以……为前提条件的话”)……那么……

2.辩驳的几个角度

(1)驳斥论点:论点错误——哪些方面错误——形成正确论点

(2)驳斥论据:反驳论据虚假最终反驳对方观点的不成立

(3)驳斥论证:指出对方的论点与论据之间没有必然的逻辑关系

3.在证伪中辩明

采用证伪论证法。面对所要评论的问题提出多种尝试性的认识、评价乃至解决问题的办法等等,随之对其进行检验性论证,排除错误思想,确认逼真度较高的观点。这个过程在于去伪存真。基本流程:叙述所要讨论的特定“事件”——提出多种认识——否定某些认识——确认某一认识。

主题:在辩驳中明晰

课外训练:

阅读下面的材料,按要求写一篇800字文字。

有人认为,道德底线低的人有时比道德底线高的人占优势,你做不出来的,他做得出来,所以他们总能如鱼得水。但师长告诫我们:要坚持“高线”,守住“底线”;只有守住“底线”,才能守住了为人的根本。

以“‘底线’低还是高好?”为辩题,写一篇论辩文。

【注意】①角度自选,立意自定,题目自拟。②不得少于800字。③不得抄袭、套作。

第一步:理解对方,形成追问。

(1)对方的主要结论会是什么?(知道对方想要说服你接受的是什么)

(2)理由和结构会是什么?

(3)隐含条件和特定情境会是什么?

第二步:评估对方,找出漏洞。

(1)这些理由是不是可以接受?(事实主张的评估、定义和价值判断,以及资讯来源是否可信度)

(2)推理是否证成其结论?(这个证明是强是弱?)

(3)是否有其他相关的原因和论证影响到这个判断?(考虑论点是否有被替代,其论证过程是否有更好的被替代?其论据是否有补充性选择甚至替代性选择?)

第三步:逐一驳斥,立论成文。

授课主题:在辩驳中明晰

授课对象:高中三年级

所属学科:语 文

故事导入:“困”与“囚”

东汉南昌人徐孺子十一岁的时候,有一次同太原人郭林宗出游,游完回到郭家时,因郭家庭院中有一棵树,郭林宗想将树砍掉。他说:“为宅之法,正如方口,口中有木,困字不祥。”徐孺子说,如果说宅中有树,有不祥的“困”字要砍去的话,那么“为宅之法,正如方口,口中有人,囚字何殊?”如果因“困”字不祥要砍树,岂不是要因为“囚”字不祥把家里的人都杀掉吗?

这则故事里,徐孺子没有讲大道理,也没有举事例,而是顺着郭林宗的思路,以郭林宗的逻辑引出谬误,对郭林宗要砍去庭院中的树进行了反驳。

生活中有许多事情需要辩驳。辩驳的目的在于让人们对事物和现象有更明晰而又准确的认识。正所谓事物越辩越明,越辩越清。如何才能构成有效的辩驳?基本的辩驳结构是怎样的?在高考作文中如何运用辩驳来深入分析问题?

辩驳往往会有一个思想交锋,即在某一点上观点不一致。辩驳就是对别人的观点做出回应,指出敌对方观点、论据或论证过程中的漏洞,并在此基础上提出自己的看法,进行有效证明。

辩驳的目的在于对容易产生误解的事物形成正确的认识,把握住事物的根本特性。这也能反映出一个人敢于挑战权威的勇气和具有擅长思辨的能力。

近几年,浙江高考作文题,许多题目在引导学生尝试辩驳,要有思辨性。往往是对某一种现象或某一种观点列举出不同的看法,要考生对此做出回应,即“对此,你有怎样的思考”。如2017年高考作文题目:有位作家说,人要读三本大书,一本是“有字之书”,一本是“无字之书”,一本是“心灵之书”,对此你有怎样的思考,请对作家的观点加以评说。对此“加以评说”可以顺着说,当然也可以反着说。如果选择反着说,就需要对作家的观点加以辩驳。

内容阐释:

驳论一般包括驳论点、驳论据和驳论证。

驳论点就是直接或间接证明对方观点的荒谬或错误。一般来讲,是先指出荒谬或错误之处,再用事实或理论分析对方论点的不合理之处。在驳论点时,有时先假设要反驳的思想是真的,再以这个真的思想作为一个充分条件,推出一个错误的结果,这个时候就由错误的结果来证明假设为真不成立。实际上这就是逻辑推理中的假言判断。

驳论据就是驳斥论敌所凭借的事实和理由以及支持敌论的依据。通过反驳论据虚假最终反驳对方观点的不成立。

驳论证是反驳敌论在论证过程中逻辑上所犯的错误,指出对方的论点与论据之间没有必然的逻辑关系。一般来讲,在三段论中,大前提失真,就难以推出真的结论。

一项阅读调查显示,有相当比例的成年人倾向于传统纸质图书阅读,也有不少成年人则倾向于电子阅读。对此,有人认为“读屏”意味着碎片化的浅阅读,有人则不以为然,认为两种阅读方式可以共存融合,相得益彰。写一篇不少于800字的文章谈谈你的看法,题目自拟。

第一步,针对现象——传统纸质图书阅读与电子阅读的倾向性问题;

第二步,明确焦点——“读屏”(碎片化阅读、浅阅读)不可取或两种共存融合;

第三步,抓住关键——“读屏”还是“读纸”取决于阅读需要,“浅阅读”还是“深阅读”取决于个人阅读态度。

作文题

典文赏读: “轻”阅读的分量并不轻

杨 暄

(1)数字时代,信息如海。不知不觉间,人们开始觉得,读书变“轻”了。

(2)厚重典籍浓缩于方寸之间,指尖滑动取代了书页翻动。行囊里不必随身携带图书,书房中也不至于因为汗牛充栋而变得拥挤逼仄。阅读的载体变轻薄了。

(3)书桌台灯让位给指尖掌上,移动阅读、零碎阅读成为日常。拿出阅读器,无论身处何地,都可以品读好文字、遇见书香。阅读的场景变轻松了。

(4)电纸书、有声书、立体书,在技术与设计的改变下,册页打通视觉、听觉的区隔,以更灵活多样的形式融入生活,使人们感受读书之变、体验读书之美。阅读的方式变轻巧了。

(5) 不同时代,都会产生每个时代独有的阅读体验与记忆。从纸上到“指”上,阅读一直在变“轻”,选择也更加个性,更加多元,这是社会与科技的进步。变“轻”,是潮流,不可逆,当然也无须逆。

(点评:指出读书变“轻”的三种形态:阅读载体变轻薄,阅读场景变轻松,阅读方式变轻松。并指出,变“轻”,是潮流,不可逆,当然也无须逆。这是事实肯定。)

典文赏读: “轻”阅读的分量并不轻

(6)有人说,“轻”阅读固然有轻量、便捷的优势,也有轻浅、碎片之弊。言下之意,阅读还是应该“重”一点,在有限的时间里多读经典,以“重”阅读、深阅读来抵抗片段化阅读、碎片化思考。

(点评:摆出敌对方观点,轻阅读有轻浅、碎片之弊,应以“重”阅读、深阅读来抵抗片段化阅读、碎片化思考。这在“树”一个靶子,先明确辩驳的内容。)

(7)其实不然。“轻”阅读,指的是追求开卷之方便、体验之轻灵。形式的“轻”与内容的“重”,二者并无矛盾,不必认为对立。轻便的阅读渠道,更有助于读者触及有分量的优质内容。

(点评:针对“敌对”观点,就“轻阅读”进行了概念辨析,点明“轻阅读”是形式上的“轻”,并非内容上的“轻”,而是要追求内容上的“重”。直接否定了敌对观点中的“轻浅、碎片”之意)

典文赏读: “轻”阅读的分量并不轻

(8)人们常说,阅读能滋润精神世界,涵养品格气质,挣脱欲望束缚,使人生变得轻盈。这是阅读的魅力。读书,不是为了应付外界需求,而如人所言,是为了“使自己成为一个明白事理的人,使自己的生活充实而有意义”。从这个角度而言,如今的“轻”阅读,其实分量并不轻,能为人生“增重”,能为心灵赋彩,也能为衡量成功的标尺添加更多刻度。或许,这就是阅读的“轻重”辩证法。

(从阅读目的的角度来分析“轻”阅读,分量并不轻,而是为人生“增重”,进一步否定了“轻”阅读有“轻浅之弊”的片面观点)

(9)曾经翰墨书香,如今手不释“机”。现代社会的高度数字化,给阅读生态带来空前巨大的影响。大量的碎片、低质、冗余、庸俗信息,伴随数字时代奔流而至,“轻”阅读因此遭受不少批评。的确,真正的阅读应该自带过滤与反省机制,精心筛选并留下足够优质厚重的思想沉淀,回馈心灵。所以,读书还是读屏,关键不在于形式,而是内容。

(从数字时代的角度分析对“轻”阅读产生误解的原因,强调读的关键在于内容,从根源上剖析敌对观点产生的现实基础。)

典文赏读: “轻”阅读的分量并不轻

(10)先贤言,人不读书,则尘俗生其间,照镜则面目可憎,对人则语言无味。不读书,或许就不懂得“柳条折尽花飞尽”的别绪离愁,不懂“今人不见古时月”的月沧桑,也不懂“一蓑烟雨任平生”的冲淡豁达。一个人的成长底色,由所读之书来铺垫。而读书的多寡,也在一定程度上决定了心灵家园的广袤或贫瘠。所以,只要能打开更广阔的人生视野,遇见更诗意的精神世界,并最终“认识你自己”,不管“轻”还是“重”,不管是读“著于竹帛”之书还是电子触屏之书,什么方式都好,什么时候开始都不晚。 (选自2021年4月28日《人民日报》)

(点评:从个人成长的角度再一次强调形式并不重要,重点的是能坚持阅读。并不需要以“重”代替“轻”,对敌对观点再次做出回应,进一步强调“轻”阅读的分量并不轻,让人们对“轻”阅读有了更清晰、准确的认识。)

通常的辩驳结构式:

现象描述或概括

论敌观点及理由

(1)论敌观点(论据、论证)的漏洞

(2)己方观点(论据、论证)的成立

概念混淆

表述不严

分类失范

逻辑不当

分析原因

提出做法

作文题目:

阅读下面文字,根据要求作文。

晓晓考上了一流高校,却自嘲是“小镇做题家”,觉得自己“出身小城镇,埋头苦读,擅长应试,但缺乏一定的视野和资源”。对此,人们看法不一。

你如何看待晓晓的这种说法?请写一篇文章。

【注意】①角度自选,立意自定,题目自拟。②明确文体,不得写成诗歌。③不得少于800字。④不得抄袭、套作。

审题分析:

晓晓考上了一流高校,却自嘲是“小镇做题家”,觉得自己“出身小城镇,埋头苦读,擅长应试,但缺乏一定的视野和资源”。对此,人们看法不一。

可能有的看法

1.出身小城镇,埋头苦读,以应试为首,这不必苛求。没办法选择出身,但并不妨碍自己努力奋斗。阅历不够,阅读来凑。

2.虽出身小城镇,但并不影响拓展自己的视野和拥有丰富的资源。埋头苦读,只擅长应试,却不懂得将知识运用于实践中,这就是死读书。读万卷书,还要行万里路。

3.人生之路漫漫长,先读好书,再走出去不断学习,扩大视野,也没有什么不妥。许多寒门子弟都是先读书,考生名校后,才有机会见到世面。高中学习阶段,视野就一定很重要吗?

苦读固然重要,唯应试之图的急功近利阅读,不可取。

死读书不足取,要求小镇高中生行万里路,不现实。

先读书再去扩大视野,将应试与视野悖离,不科学。

作文问诊:

以应试为辅,以视野为要(52分)

①对于因为出身而引起的擅长应试、缺乏视野和资源的现象,应试固然重要,但我认为视野必不可少。

(针对现象提出观点,“应试固然重要,但视野必不可少”,观点鲜明简洁不赘述,契合材料。“对于……的现象”与后面内容联系不紧,若加上“有人认为不必太苛求”,针对存在的某种认识提出看法,这样针对性更强些。)

②应试教育从古沿袭至今日,清时完善科举制,奠定了今日以考试成绩作为人素质的标准。然而,擅长应试就一定有丰富的视野和资源吗?答案当然是否定的。

(从历史发展的角度分析了“强应试”形式的历史原因,并指出只强调应试的弊端,对强加给“应试”与“视野和资源”之间存在必然联系的看法加以否定。注意,这里没有点明是论敌的论证,所以读起来有突兀之感。另外, “奠定了今日以考试成绩作为人素质的标准”应改为“为今日以考试成绩作为衡量人才的标准奠定了基础”)

作文问诊: 以应试为辅,以视野为要(52分)

③究其根源,这种强应试弱视野是由社会性质决定的。贫富差距是一种客观存在,因为出身的不同,人们所获得的视野和资源必然不同,甚至会导致两极分化的后果。另外,由于书本知识本身有局限,人们难以加以创新,不免被书本束缚,缺少实践能力和经验。

(从社会性质的角度分析“强应试弱视野”这种现象形成的深层原因,从第②自然段到第③自然段,由浅入深。从社会影响和人才培养两个角度概述其缺陷,否定了“不必苛求”的看法,条理清晰,层次分明)

④视野越狭窄,资源越贫乏,可能会引起人才的埋没。卢梭曾言:“人生而自由,却无往不在枷锁之中。”社会上视野和资源有限的种种束缚,阻碍了那些出身不起眼的人才的前进道路。假使此风愈演愈烈,社会阶级矛盾不断,冲突加剧,甚至引起阶级的对立,那么社会秩序将遭到破坏,稳定性也是如比。

作文升格: 以应试为辅,以视野为要(52分)

⑤从更深层次上说,视野和资源的缺失可能会引起国家的衰落。明清时思想文化禁锢政策的产物——文学八股取士。单一毫无创新的考试内容筛选出专门为国家忠心服务的提线木偶。可在当今社会,创新与发展是国家乃至世界的主题,视野和资源可以辅助国家的发展。因此,视野就显得犹为重要。

(段④段⑤是有针对性地对段③提出的两点弊端展开论述:段④指出视野的狭窄导致人才的埋没,引用了卢梭的名言,但对观点的契合度略有不够;段⑤指出视野的缺失会导致国家的衰弱,援引历史,立足当下。两段论述,由浅入深,由个体到国家,层次清晰,论证有序,限于篇幅,但论证过程略显单薄)

作文问诊: 以应试为辅,以视野为要(52分)

⑥凡是过往,皆为序章。面对视野和资源的缺失,我们该如何应对?就个人而言,我们应努力学习科学文化知识,提升自身的文化修养,打好应试的基础,然后再积极参与社会实践,走出去,拓宽视野,获取丰富资源,努力成为全面发展的人才,为国家建设贡献力量。就国家而言,应积极出台优化教育资源分配结构的政策,为伟大复兴的中国梦提供坚实的基础和支持。

(段⑥由分析原因转入谈应对方法,提出了个人加强自身努力和国家出台优化资源分配政策的解决方法,从一个中学生的角度给出了有一定深度的思考)

“源泉混混,不舍昼夜,盈科而后进,放乎四海。”面对缺乏视野和资源的现状,我们不能够妥协,而是应积极与之抗争。纵有千古,横有八荒,前途似海,来日方长,以应试为辅,以视野为要,来日必将扶摇直上。

(引用孟子的话,增强文章可读性,使得文章收尾有力。同时,再次重申观点,照应标题,结构完整)

升格要点: 以应试为辅,以视野为要

文章优点:

1.审题准确,观点明确具有思辨性,指出应试固然重要,视野却必不可少,前者是重要性,后者是必要性,两者的关系一目了然。

2.论证思路清晰,论证过程层层推进。“提出观点——分析原因——反面论证——解决方法——重申观点”,五个部分形成比较严谨的论证过程,体现了思维的缜密。

3.侧重去剖析事件背后的原因,从历史到当下,从个人到国家,这让文章的思考角度有别于其他考生,也体现了思维的深度。

升格要点: 从以下几个方面再提升(体现辩驳)

1.补充论敌的观点,使辩驳的针对性更强。比如,在第一自然段“对于因为出身而引起的擅长应试、缺乏视野和资源的现象”后加上“有人认为不必太苛求”一句。

2.补充论敌的论证,使辩驳的逻辑性更清。比如,在第二自然段“擅长应试就一定有丰富的视野和资源吗?”这句话,要补充清楚“坚持‘不必苛求’看法的人以为擅长应试的都是学富五车的人,他们的视野和资源自然丰富,很明显,这在逻辑上是站不住脚的。”这样论敌的论证就不攻自破。

3.增强材料与论点的契合度,使己方观点更鲜明。比如卢梭这句“人生而自由,却无往不在枷锁之中”,讲的应该是束缚与自由是对立统一的,但他引出论证的是资源的限制、视野的束缚,激化了社会阶级矛盾,这两者之间似乎没有必然联系。需要进一步阐释,人会受到各种束缚,资源受限,视野受影响成为必然,更何况在应试面前,如果还一味弱化后果就更严重。

4.分点说理,适度展开,使己方论证更严密。比如,段③“强应试弱视野是由社会性质决定的”,社会性质如何?又是如何影响应试和视野的?显得有些笼统,需稍作展开。

升格之法:

1.明确驳论式基本结构:

(1)整篇文章辩驳:树靶子(有则开门见山直接点明论敌观点,无则预估可能出现的论敌观点)——正面立论——引据论证——深入批驳

(2)局部内容辩驳:如果(“按照这样的逻辑”或“以……为前提条件的话”)……那么……

2.辩驳的几个角度

(1)驳斥论点:论点错误——哪些方面错误——形成正确论点

(2)驳斥论据:反驳论据虚假最终反驳对方观点的不成立

(3)驳斥论证:指出对方的论点与论据之间没有必然的逻辑关系

3.在证伪中辩明

采用证伪论证法。面对所要评论的问题提出多种尝试性的认识、评价乃至解决问题的办法等等,随之对其进行检验性论证,排除错误思想,确认逼真度较高的观点。这个过程在于去伪存真。基本流程:叙述所要讨论的特定“事件”——提出多种认识——否定某些认识——确认某一认识。

主题:在辩驳中明晰

课外训练:

阅读下面的材料,按要求写一篇800字文字。

有人认为,道德底线低的人有时比道德底线高的人占优势,你做不出来的,他做得出来,所以他们总能如鱼得水。但师长告诫我们:要坚持“高线”,守住“底线”;只有守住“底线”,才能守住了为人的根本。

以“‘底线’低还是高好?”为辩题,写一篇论辩文。

【注意】①角度自选,立意自定,题目自拟。②不得少于800字。③不得抄袭、套作。

第一步:理解对方,形成追问。

(1)对方的主要结论会是什么?(知道对方想要说服你接受的是什么)

(2)理由和结构会是什么?

(3)隐含条件和特定情境会是什么?

第二步:评估对方,找出漏洞。

(1)这些理由是不是可以接受?(事实主张的评估、定义和价值判断,以及资讯来源是否可信度)

(2)推理是否证成其结论?(这个证明是强是弱?)

(3)是否有其他相关的原因和论证影响到这个判断?(考虑论点是否有被替代,其论证过程是否有更好的被替代?其论据是否有补充性选择甚至替代性选择?)

第三步:逐一驳斥,立论成文。

同课章节目录