高考作文专项升格 搭好原因与结果的桥梁 课件(19张PPT)

文档属性

| 名称 | 高考作文专项升格 搭好原因与结果的桥梁 课件(19张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 208.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-16 19:46:19 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

高

文

考

作

专

项

升

格

专项导语:

在自然界和社会生活中,各种事物和现象之间是普遍联系的。因果关系是联系的形式之一。所谓原因,指的是产生某一现象并先于某一现象的现象;所谓结果,指的是原因发生作用的后果。原因与结果具有时间上的先后关系,但具有时间先后关系的现象并非都有因果关系;除了时间的先后关系之外,因果关系还必须具备一个条件,即结果是由于原因的作用所引起的。

在写论述文实际论证的过程中,许多学生直接将前后相承的现象看作是因果关系。这显然不对。还有,在论证时,常常把结论当成事实,不加论证,造成原因与结果之间没有阐释、分析。出现这样的情况,最根本在于我们没有用因果思维分析问题。论述性文章的基本逻辑是建立在因果思维的基础上的,可以说没有因果思维,就没法展开议论,因为议论要表明自己的观点,就如没有树根就没有树一样,因果思维不但是议论展开并深入的根本,而且也是一种与科学探索有关的思维。

考题回顾:

阅读下面文字,根据要求作文。(60分)

李大钊曾经说过:“我觉得人生的求乐方法,最好莫过于尊重劳动。一切乐境,都可由劳动得来,一切苦境,都可由劳动解脱。”站上时代的峰峦俯瞰历史,是劳动者的智慧创造了人类的文明进步;回望中华民族伟大复兴的征程,是劳动者的坚守构筑起通向梦想的坚实阶梯。

对此,你有怎样的体验与思考?写一篇文章,谈谈自己的看法。

【注意】①角度自选,立意自定,题目自拟。②明确文体,不得写成诗歌。③不得少于800字。④不得抄袭、套作。

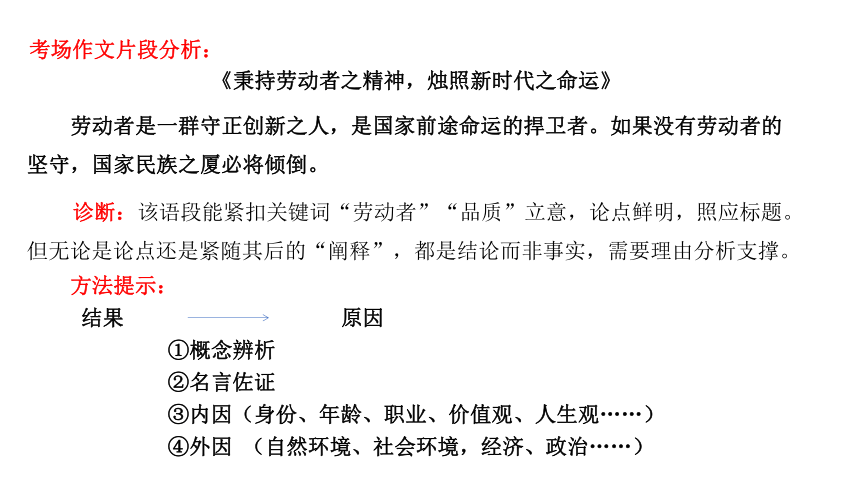

考场作文片段分析:

《秉持劳动者之精神,烛照新时代之命运》

劳动者是一群守正创新之人,是国家前途命运的捍卫者。如果没有劳动者的坚守,国家民族之厦必将倾倒。

诊断:该语段能紧扣关键词“劳动者”“品质”立意,论点鲜明,照应标题。但无论是论点还是紧随其后的“阐释”,都是结论而非事实,需要理由分析支撑。

方法提示:

结果 原因

①概念辨析

②名言佐证

③内因(身份、年龄、职业、价值观、人生观……)

④外因 (自然环境、社会环境,经济、政治……)

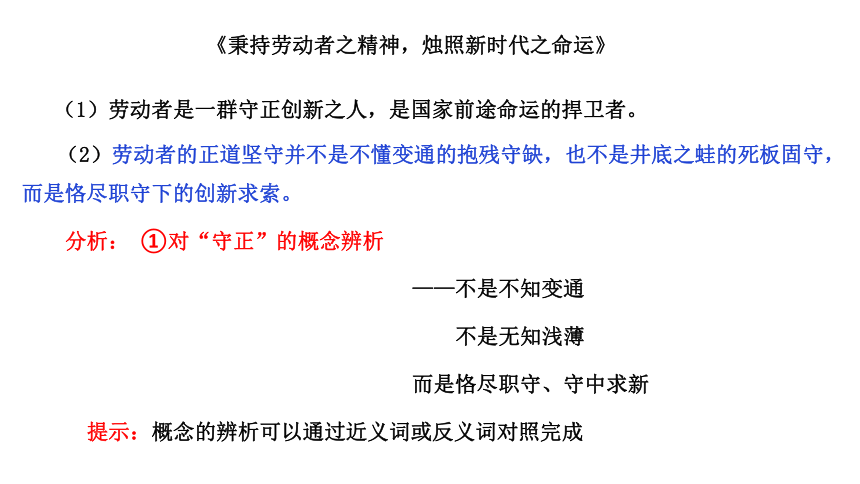

《秉持劳动者之精神,烛照新时代之命运》

(1)劳动者是一群守正创新之人,是国家前途命运的捍卫者。

(2)劳动者的正道坚守并不是不懂变通的抱残守缺,也不是井底之蛙的死板固守,而是恪尽职守下的创新求索。

分析: ①对“守正”的概念辨析

——不是不知变通

不是无知浅薄

而是恪尽职守、守中求新

提示:概念的辨析可以通过近义词或反义词对照完成

(1)劳动者是一群守正创新之人,是国家前途命运的捍卫者。

(2)劳动者的正道坚守并不是不懂变通的抱残守缺,也不是井底之蛙的死板固守,而是恪尽职守下的创新求索。

(3)《周礼·考工记》记述:“知者创物,巧者述之,守之世,谓之工。”就这么一个“守”字,便将劳动者置于历史长河波澜壮阔的奔腾不息中。

②名言佐证

提示:可根据论点中的关键词寻找有出现相似词语或语义内容的名言

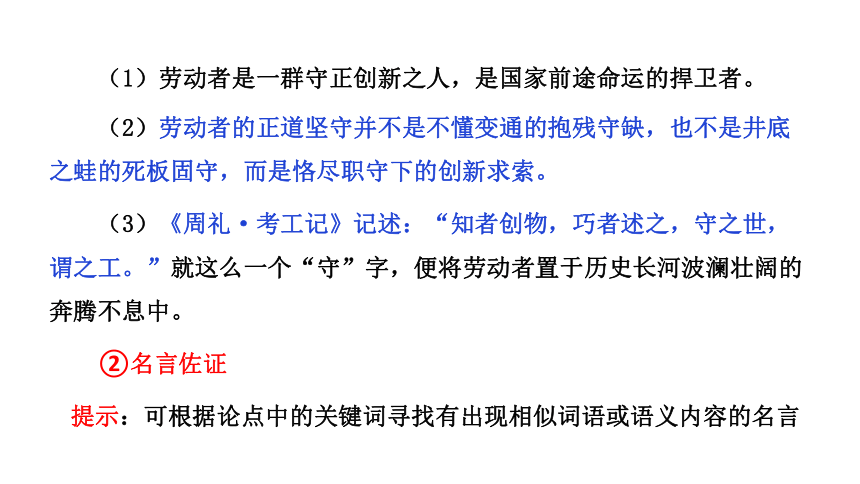

③内外原因分析

某种自然或社会事物或事件存在的结果、现象、状态之所以产生,有两个原因,一是过去时、先在性、过程性的原因,一是状态性、共时性、背景性原因。

—— 马正平《高等写作思维训练教程》

据此,我们可以反向从两个方向、思路上去思考:一是从事物内部入手展开的过程线性追问,即内部分析;二是从外部环境入手展开平面延展性追问,即背景分析。

内部分析,也即内因,可追问如:这之前发生过什么?经历过怎样的过程?表现出怎样的状态?有过怎样的体验和感悟?经历的这些与结果有必然联系吗?还有没有别的角度?等等。

背景分析,也即外因,可追问如:这种结果是在怎样的背景下产生的?大气候、大环境是怎样的?

(3)《周礼·考工记》记述:“知者创物,巧者述之,守之世,谓之工。”就这么一个“守”字,便将劳动者置于历史长河波澜壮阔的奔腾不息中。他们要守住藏品、守住工艺,就要有毫末精雕的熟能生巧;他们要守住天下桃李、守住四方清净,就要有日以继夜的早出晚归。他们在各自职业中耐得寂寞、锤炼技能,方能使自己成为铸就强悍历史传承的钢铁熔炉。“深圳速度”乃至“中国速度”的“快”离不开这坚守背后的慢工出细活。“中国制造”迭代为“中国智造”的“尖”更离不开这坚守背后的沉潜之心、躬耕之力。

③内部分析

不同职业(状态)——文物修护者、技能传承者、教师、军人、工人、科技工作者

守护内容(联系)——藏品、工艺、人才、安宁、国力

坚守方式(过程)——耐得寂寞、躬身实践、沉潜技艺

提示:内因探寻要紧扣对象的特点展开。

分析:

④外因——社会变革 积极: 劳动方式、产品受众、劳动内容改变(创新求索)

消极: 劳动机会减少 生命力弱化、责任意识淡化

逐利思想风靡 利己主义盛行、责任意识淡薄

(德育示范)

同时,在这锻造之炉中,因为时代更替,传承者的蜕变,必然也会敦促劳动者去不断探索适应时代风尚的新型模具。否则,何以会有青年人对故宫文创的翘首以待?何以会有青年人对深山支教的躬身实践?何以会有青年人对冷门考古的热衷追捧?(外因的积极影响)

我们也应看到,社会变革带来的便捷客观上使现代人因缺乏躬身实践的锤炼机会造成生命力的弱化,因丧失真实汗水对成果的浇灌体验从而淡化责任和义务意识。这对于一个国家、一个民族而言,将是致命一击。(外因的消极影响1)

我们更应该看到,一个时代也有一个时代的阵痛,孱弱的会被放大,虚无的会被追捧,荒唐的会被跪拜。时代变革的迅疾,使我们将利益提炼,将力透纸背的赤诚消磨,我们常常被浮躁风气、短视心态簇拥着急功近利、彷徨裹足。我们当中必然有让公共资源为利益驱驰的假支教龙晶晴们,必然有令普通民众丧失理智的神医张悟本们。这是异化的悲哀。但正因为如此,我们更不能把“拜手工教”推上神坛,把离群索居、“躲进小楼成一统”奉为圭臬。

而那些劳动者们不仅赋予器物以生命,更刷新着社会的审美追求、扩充着人类文明的边疆,更填补着青年人流失的精神钙质,是对普罗大众以无形胜有形的德育培植。因此,劳动者的坚守示范就成了我们摆脱冷气、摈弃世故、担负责任的助推器。(外因的消极影响2)

方法提示:

在具体分析原因的时候,我们可以将其概括分为层进追问和分层追问。

具体化为:之所以有……(话题),是 因为……

(1)层进追问:

之所以有…… (话题),是因为……(原因1);之所以有…… (原因1),是因为……(原因2);之所以有…… (原因2),是因为……(原因3)……

(2)分层追问:

之所以有…… (话题),是因为……(原因1);是因为……(原因2);是因为……(原因3);……

前文的两个外因(背景)分析就属于分层追问形式 。

现在的教授何从看见,却居然断定它们所写的都不是永久不变的人性了。

而且,人性是永久不变的么

类人猿,类猿人,原人,古人,今人,未来的人,……如果生物真会进化,人性就不能永久不变。不说类猿人,就是原人的脾气,我们大约就很难猜得着的,则我们的脾气,恐怕未来的人也未必会明白。要写永久不变的人性,实在难哪。……

譬如出汗罢……该可以算得较为 “永久不变的人性”了。然而“弱不禁风”的小姐出的是香汗,“蠢笨如牛”的工人出的是臭汗。不知道倘要做长留世上的文字,要充长留世上的文学家,是描写香汗好呢,还是描写臭汗好 这问题倘不先行解决,则在将来文学史上的位置,委实是 “岌岌乎殆哉”。

听说,例如英国,那小说,先前是大抵写给太太小姐们看的,其中自然是香汗多:到十九世纪后半,受了俄国文学的影响,就很有些臭汗气了。那一种的命长,现在似乎还在不可知之数。

——鲁迅《文学和出汗》节选

批驳“文学当描写永远不变的人性,否则便不久长”的观点

鲁迅先生在本文中针对定义上的“不变”与结果上的“不久长”进行因果论证。从评论者、描写对象、受众等角度,同时运用两种分层追问形式剖析原因。论证过程可概括如下:

之所以……是因为,现在的文学家看不到已经消失的文学,没有断定依据。

之所以……还因为,人性不是不变的。理由之一是,人会进化。理由之二是,不同时代进化的人不能确定彼此的脾性。理由之三是,不同性别、身份、地位……的人拥有不同人性。理由之四是,不同受众对文学描写的人性需求不同。

这里,作者从文学家和描写对象两个角度论证了“文学不描写永远不变的人性也可以长久”的观点。其中,在论证第二个角度时,作者又从描写对象和受众两个角度来论证论点。条分缕析,层层推进。

提示:在因果关系的思路推进过程中,我们也可以思考某种已然事物的现象、现状将会产生什么样的影响、后果等连锁反应,称之为功能分析。我们还可以为了干预某种现象朝着理想方向发展而提出一些方法、途径、手段等,称之为措施分析。

口传的文学变成文字写定的文学,从一方面看,这是一个大进步,因为作品可以不纯由记忆保存,也不纯由口诵流传,它的影响可以扩充到更久更远。但从另一方面看,这种变迁也是文学的一个厄运,因为识字另需一番教育,文学既由文字保存和流传,文字便成为一种障碍,不识字的人便无从创造或欣赏文学,文学便变成一个特殊阶级的专利品。文人成了一个特殊阶级,而这阶级化又随社会演进而日趋尖锐,文学就逐渐和全民众疏远。这种变迁的坏影响很多,第一,文学既与全民众疏远,就不能表现全民众的精神和意识,也就不能从全民众的生活中吸收力量与滋养,它就不免由窄狭化而传统化,形式化,僵硬化。其次,它既成为一个特殊阶级的兴趣,它的影响也就限于那个特殊阶级,不能普及于一般人,与一般人的生活不发生密切关系,于是一般人就把它认为无足轻重。文学在文化现阶段中几已成为一种奢侈,而不是生活的必需。

朱光潜《文学与人生》节选

本段先摆出观点:口传的文学变成文字写成的文学是文学的一个厄运。接着从内部分析角另外,在思路推进过程中,我们也可以思考某种已然事物的现象、现状将会产生什么样的影响、后果等连锁反应,称之为功能分析。度入手,阐明原因。最后,再思考这样的变迁所带来的“坏影响”,一是导致文学“传统化、形式化、僵硬化”,二是导致文学不再成为“生活的必需”。

越是难干越长才干。犯其至难方能图其至远。干部成长无捷径可走,经风雨、见世面才能壮筋骨、长才干。“略裕于学,胆经于阵”。不经历几次“风吹浪打”,不接几块“烫手山芋”,不做几回“热锅上的蚂蚁”,就很难练就攻坚克难的本领。对此,我们要有把攻坚当“磨刀”的意识、把克难当“练兵”的豪情,以舍我其谁的气概涉险滩、破坚冰、攻堡垒、拔城池,在游泳中学会游泳、在斗争中学会斗争,学得一身文武艺,方能担得起民族复兴的大任。

《人民日报社论·勇做新时代的“劲草真金”》节选

本段先摆出分论点:越是难干越长才干。接着结合名言俗语论证原因。最后再从需要具备的意识、情态、气概、方法等角度提出了相应措施,思维层层推进。

升格之法: 搭建原因与结果间的理由桥梁

1.概念辨析:(1)抓关键词。(2)找近义词或反义词。(3)回扣论点。

2.名言佐证:(1)明确论点的关键词。(2)寻找与关键词有对应的名言。(3)回扣论点。

3.原因分析方法:(1)内部分析。(2)背景分析(3)功能分析或措施分析。

4.原因分析的分层深化形式:(1)层进追问。(2)分层追问。

课堂小结:搭建因果之间的桥梁

升格之法

课外训练:

阅读下面材料,写一篇不少于800字作文

宋代邵博在《闻见后录》中说:“书生之见,可言而不可用者哉!”后多借书生之见来指读书人不切实际或不合时宜的见解。然而若书生不见,或书生无见,也未必是时代之福。

对此,你有怎样的思考?请写一篇文章,谈谈自己的看法。

【注意】①角度自选,立意自定,题目自拟。②明确文体,不得写成诗歌。③不得少于800字。④不得抄袭、套作。

高

文

考

作

专

项

升

格

专项导语:

在自然界和社会生活中,各种事物和现象之间是普遍联系的。因果关系是联系的形式之一。所谓原因,指的是产生某一现象并先于某一现象的现象;所谓结果,指的是原因发生作用的后果。原因与结果具有时间上的先后关系,但具有时间先后关系的现象并非都有因果关系;除了时间的先后关系之外,因果关系还必须具备一个条件,即结果是由于原因的作用所引起的。

在写论述文实际论证的过程中,许多学生直接将前后相承的现象看作是因果关系。这显然不对。还有,在论证时,常常把结论当成事实,不加论证,造成原因与结果之间没有阐释、分析。出现这样的情况,最根本在于我们没有用因果思维分析问题。论述性文章的基本逻辑是建立在因果思维的基础上的,可以说没有因果思维,就没法展开议论,因为议论要表明自己的观点,就如没有树根就没有树一样,因果思维不但是议论展开并深入的根本,而且也是一种与科学探索有关的思维。

考题回顾:

阅读下面文字,根据要求作文。(60分)

李大钊曾经说过:“我觉得人生的求乐方法,最好莫过于尊重劳动。一切乐境,都可由劳动得来,一切苦境,都可由劳动解脱。”站上时代的峰峦俯瞰历史,是劳动者的智慧创造了人类的文明进步;回望中华民族伟大复兴的征程,是劳动者的坚守构筑起通向梦想的坚实阶梯。

对此,你有怎样的体验与思考?写一篇文章,谈谈自己的看法。

【注意】①角度自选,立意自定,题目自拟。②明确文体,不得写成诗歌。③不得少于800字。④不得抄袭、套作。

考场作文片段分析:

《秉持劳动者之精神,烛照新时代之命运》

劳动者是一群守正创新之人,是国家前途命运的捍卫者。如果没有劳动者的坚守,国家民族之厦必将倾倒。

诊断:该语段能紧扣关键词“劳动者”“品质”立意,论点鲜明,照应标题。但无论是论点还是紧随其后的“阐释”,都是结论而非事实,需要理由分析支撑。

方法提示:

结果 原因

①概念辨析

②名言佐证

③内因(身份、年龄、职业、价值观、人生观……)

④外因 (自然环境、社会环境,经济、政治……)

《秉持劳动者之精神,烛照新时代之命运》

(1)劳动者是一群守正创新之人,是国家前途命运的捍卫者。

(2)劳动者的正道坚守并不是不懂变通的抱残守缺,也不是井底之蛙的死板固守,而是恪尽职守下的创新求索。

分析: ①对“守正”的概念辨析

——不是不知变通

不是无知浅薄

而是恪尽职守、守中求新

提示:概念的辨析可以通过近义词或反义词对照完成

(1)劳动者是一群守正创新之人,是国家前途命运的捍卫者。

(2)劳动者的正道坚守并不是不懂变通的抱残守缺,也不是井底之蛙的死板固守,而是恪尽职守下的创新求索。

(3)《周礼·考工记》记述:“知者创物,巧者述之,守之世,谓之工。”就这么一个“守”字,便将劳动者置于历史长河波澜壮阔的奔腾不息中。

②名言佐证

提示:可根据论点中的关键词寻找有出现相似词语或语义内容的名言

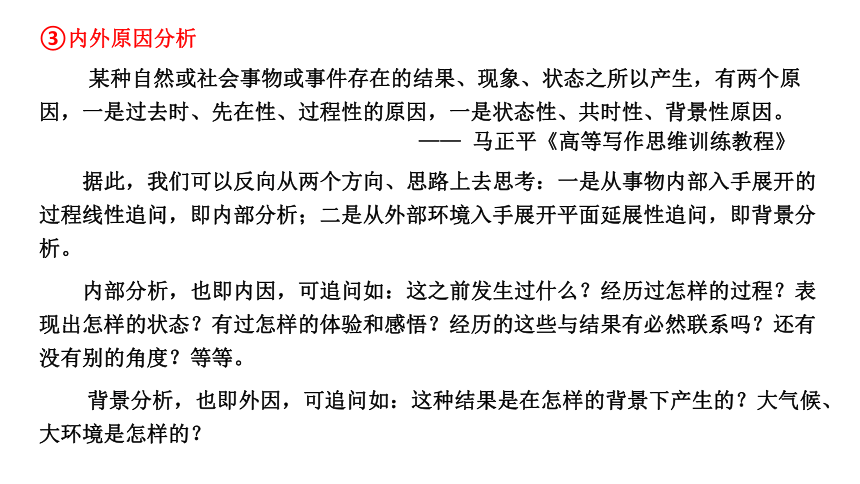

③内外原因分析

某种自然或社会事物或事件存在的结果、现象、状态之所以产生,有两个原因,一是过去时、先在性、过程性的原因,一是状态性、共时性、背景性原因。

—— 马正平《高等写作思维训练教程》

据此,我们可以反向从两个方向、思路上去思考:一是从事物内部入手展开的过程线性追问,即内部分析;二是从外部环境入手展开平面延展性追问,即背景分析。

内部分析,也即内因,可追问如:这之前发生过什么?经历过怎样的过程?表现出怎样的状态?有过怎样的体验和感悟?经历的这些与结果有必然联系吗?还有没有别的角度?等等。

背景分析,也即外因,可追问如:这种结果是在怎样的背景下产生的?大气候、大环境是怎样的?

(3)《周礼·考工记》记述:“知者创物,巧者述之,守之世,谓之工。”就这么一个“守”字,便将劳动者置于历史长河波澜壮阔的奔腾不息中。他们要守住藏品、守住工艺,就要有毫末精雕的熟能生巧;他们要守住天下桃李、守住四方清净,就要有日以继夜的早出晚归。他们在各自职业中耐得寂寞、锤炼技能,方能使自己成为铸就强悍历史传承的钢铁熔炉。“深圳速度”乃至“中国速度”的“快”离不开这坚守背后的慢工出细活。“中国制造”迭代为“中国智造”的“尖”更离不开这坚守背后的沉潜之心、躬耕之力。

③内部分析

不同职业(状态)——文物修护者、技能传承者、教师、军人、工人、科技工作者

守护内容(联系)——藏品、工艺、人才、安宁、国力

坚守方式(过程)——耐得寂寞、躬身实践、沉潜技艺

提示:内因探寻要紧扣对象的特点展开。

分析:

④外因——社会变革 积极: 劳动方式、产品受众、劳动内容改变(创新求索)

消极: 劳动机会减少 生命力弱化、责任意识淡化

逐利思想风靡 利己主义盛行、责任意识淡薄

(德育示范)

同时,在这锻造之炉中,因为时代更替,传承者的蜕变,必然也会敦促劳动者去不断探索适应时代风尚的新型模具。否则,何以会有青年人对故宫文创的翘首以待?何以会有青年人对深山支教的躬身实践?何以会有青年人对冷门考古的热衷追捧?(外因的积极影响)

我们也应看到,社会变革带来的便捷客观上使现代人因缺乏躬身实践的锤炼机会造成生命力的弱化,因丧失真实汗水对成果的浇灌体验从而淡化责任和义务意识。这对于一个国家、一个民族而言,将是致命一击。(外因的消极影响1)

我们更应该看到,一个时代也有一个时代的阵痛,孱弱的会被放大,虚无的会被追捧,荒唐的会被跪拜。时代变革的迅疾,使我们将利益提炼,将力透纸背的赤诚消磨,我们常常被浮躁风气、短视心态簇拥着急功近利、彷徨裹足。我们当中必然有让公共资源为利益驱驰的假支教龙晶晴们,必然有令普通民众丧失理智的神医张悟本们。这是异化的悲哀。但正因为如此,我们更不能把“拜手工教”推上神坛,把离群索居、“躲进小楼成一统”奉为圭臬。

而那些劳动者们不仅赋予器物以生命,更刷新着社会的审美追求、扩充着人类文明的边疆,更填补着青年人流失的精神钙质,是对普罗大众以无形胜有形的德育培植。因此,劳动者的坚守示范就成了我们摆脱冷气、摈弃世故、担负责任的助推器。(外因的消极影响2)

方法提示:

在具体分析原因的时候,我们可以将其概括分为层进追问和分层追问。

具体化为:之所以有……(话题),是 因为……

(1)层进追问:

之所以有…… (话题),是因为……(原因1);之所以有…… (原因1),是因为……(原因2);之所以有…… (原因2),是因为……(原因3)……

(2)分层追问:

之所以有…… (话题),是因为……(原因1);是因为……(原因2);是因为……(原因3);……

前文的两个外因(背景)分析就属于分层追问形式 。

现在的教授何从看见,却居然断定它们所写的都不是永久不变的人性了。

而且,人性是永久不变的么

类人猿,类猿人,原人,古人,今人,未来的人,……如果生物真会进化,人性就不能永久不变。不说类猿人,就是原人的脾气,我们大约就很难猜得着的,则我们的脾气,恐怕未来的人也未必会明白。要写永久不变的人性,实在难哪。……

譬如出汗罢……该可以算得较为 “永久不变的人性”了。然而“弱不禁风”的小姐出的是香汗,“蠢笨如牛”的工人出的是臭汗。不知道倘要做长留世上的文字,要充长留世上的文学家,是描写香汗好呢,还是描写臭汗好 这问题倘不先行解决,则在将来文学史上的位置,委实是 “岌岌乎殆哉”。

听说,例如英国,那小说,先前是大抵写给太太小姐们看的,其中自然是香汗多:到十九世纪后半,受了俄国文学的影响,就很有些臭汗气了。那一种的命长,现在似乎还在不可知之数。

——鲁迅《文学和出汗》节选

批驳“文学当描写永远不变的人性,否则便不久长”的观点

鲁迅先生在本文中针对定义上的“不变”与结果上的“不久长”进行因果论证。从评论者、描写对象、受众等角度,同时运用两种分层追问形式剖析原因。论证过程可概括如下:

之所以……是因为,现在的文学家看不到已经消失的文学,没有断定依据。

之所以……还因为,人性不是不变的。理由之一是,人会进化。理由之二是,不同时代进化的人不能确定彼此的脾性。理由之三是,不同性别、身份、地位……的人拥有不同人性。理由之四是,不同受众对文学描写的人性需求不同。

这里,作者从文学家和描写对象两个角度论证了“文学不描写永远不变的人性也可以长久”的观点。其中,在论证第二个角度时,作者又从描写对象和受众两个角度来论证论点。条分缕析,层层推进。

提示:在因果关系的思路推进过程中,我们也可以思考某种已然事物的现象、现状将会产生什么样的影响、后果等连锁反应,称之为功能分析。我们还可以为了干预某种现象朝着理想方向发展而提出一些方法、途径、手段等,称之为措施分析。

口传的文学变成文字写定的文学,从一方面看,这是一个大进步,因为作品可以不纯由记忆保存,也不纯由口诵流传,它的影响可以扩充到更久更远。但从另一方面看,这种变迁也是文学的一个厄运,因为识字另需一番教育,文学既由文字保存和流传,文字便成为一种障碍,不识字的人便无从创造或欣赏文学,文学便变成一个特殊阶级的专利品。文人成了一个特殊阶级,而这阶级化又随社会演进而日趋尖锐,文学就逐渐和全民众疏远。这种变迁的坏影响很多,第一,文学既与全民众疏远,就不能表现全民众的精神和意识,也就不能从全民众的生活中吸收力量与滋养,它就不免由窄狭化而传统化,形式化,僵硬化。其次,它既成为一个特殊阶级的兴趣,它的影响也就限于那个特殊阶级,不能普及于一般人,与一般人的生活不发生密切关系,于是一般人就把它认为无足轻重。文学在文化现阶段中几已成为一种奢侈,而不是生活的必需。

朱光潜《文学与人生》节选

本段先摆出观点:口传的文学变成文字写成的文学是文学的一个厄运。接着从内部分析角另外,在思路推进过程中,我们也可以思考某种已然事物的现象、现状将会产生什么样的影响、后果等连锁反应,称之为功能分析。度入手,阐明原因。最后,再思考这样的变迁所带来的“坏影响”,一是导致文学“传统化、形式化、僵硬化”,二是导致文学不再成为“生活的必需”。

越是难干越长才干。犯其至难方能图其至远。干部成长无捷径可走,经风雨、见世面才能壮筋骨、长才干。“略裕于学,胆经于阵”。不经历几次“风吹浪打”,不接几块“烫手山芋”,不做几回“热锅上的蚂蚁”,就很难练就攻坚克难的本领。对此,我们要有把攻坚当“磨刀”的意识、把克难当“练兵”的豪情,以舍我其谁的气概涉险滩、破坚冰、攻堡垒、拔城池,在游泳中学会游泳、在斗争中学会斗争,学得一身文武艺,方能担得起民族复兴的大任。

《人民日报社论·勇做新时代的“劲草真金”》节选

本段先摆出分论点:越是难干越长才干。接着结合名言俗语论证原因。最后再从需要具备的意识、情态、气概、方法等角度提出了相应措施,思维层层推进。

升格之法: 搭建原因与结果间的理由桥梁

1.概念辨析:(1)抓关键词。(2)找近义词或反义词。(3)回扣论点。

2.名言佐证:(1)明确论点的关键词。(2)寻找与关键词有对应的名言。(3)回扣论点。

3.原因分析方法:(1)内部分析。(2)背景分析(3)功能分析或措施分析。

4.原因分析的分层深化形式:(1)层进追问。(2)分层追问。

课堂小结:搭建因果之间的桥梁

升格之法

课外训练:

阅读下面材料,写一篇不少于800字作文

宋代邵博在《闻见后录》中说:“书生之见,可言而不可用者哉!”后多借书生之见来指读书人不切实际或不合时宜的见解。然而若书生不见,或书生无见,也未必是时代之福。

对此,你有怎样的思考?请写一篇文章,谈谈自己的看法。

【注意】①角度自选,立意自定,题目自拟。②明确文体,不得写成诗歌。③不得少于800字。④不得抄袭、套作。

同课章节目录