作文论述时表里合一 课件(17张PPT)

文档属性

| 名称 | 作文论述时表里合一 课件(17张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 273.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-16 19:57:42 | ||

图片预览

文档简介

(共17张PPT)

专项导语:

一篇好的文章往往表里合一,外在形式悦目动人,内在要素支撑力强。内容与形式是辩证法的一对基本范畴。内容是事物一切内在要素的总和。形式是这些内在要素的结构和组织方式。任何事物既有其内容,也有其形式,不存在无内容的形式,也没有无形式的内容,内容决定形式,形式服从内容,并随内容的变化而变化。形式对内容又有反作用,形式适合内容,就有利于内容的呈现;形式不适合内容,则阻碍内容的呈现。

在考场作文写作中应关注“内容”与“形式”的辩证统一。如果能用好的形式表现好的内容,那么考场作文就能再上一个台阶。如何实现表里合一呢?这就要求既要分清“内容”和“形式”的区别,又要把握如何用恰当的“形式”去表达“内容”。

何为“内容”?

根据《现代汉语词典》(第七版)的解释,“内容”是指“事物内部所含的实质或存在的情况”。

具体到“作文”,我们不妨把“作文”的“内容”理解为这两个方面:

1.写作者的思想、态度、情感、观点等抽象的写作意图;

2.写作意图在语言文字层面的呈现情况,即这些思想、观点、情感、态度等所依托的人、事、物、景等具体内容。

何为“形式”?

根据《现代汉语词典》(第七版)的解释,“形式”是指“事物的形状、结构等”。

具体到“作文”,我们不妨把“作文”的“形式”理解为这三个方面:

1.能体现作者思想、观点、情感、态度等的内在逻辑关联的结构形式。

2.能体现作者思想、观点、情感、态度等的恰当的语词;

3.能体现作者思想、观点、情感、态度等的恰当的句式;

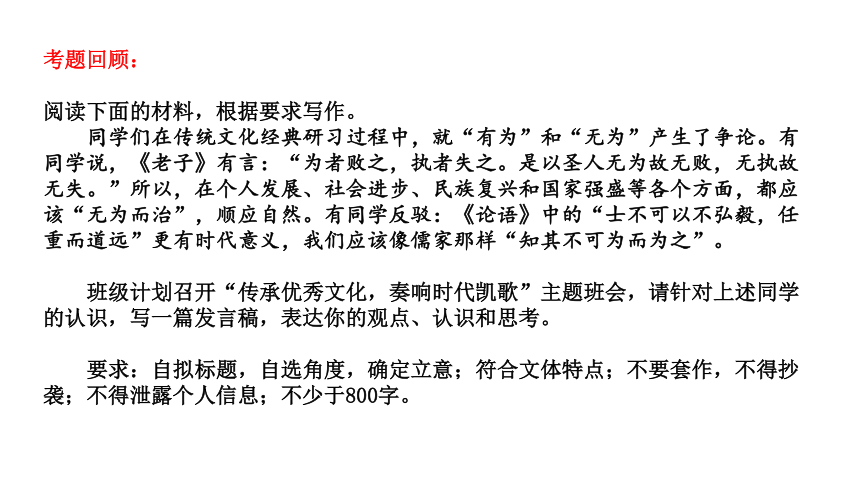

考题回顾:

阅读下面的材料,根据要求写作。

同学们在传统文化经典研习过程中,就“有为”和“无为”产生了争论。有同学说,《老子》有言:“为者败之,执者失之。是以圣人无为故无败,无执故无失。”所以,在个人发展、社会进步、民族复兴和国家强盛等各个方面,都应该“无为而治”,顺应自然。有同学反驳:《论语》中的“士不可以不弘毅,任重而道远”更有时代意义,我们应该像儒家那样“知其不可为而为之”。

班级计划召开“传承优秀文化,奏响时代凯歌”主题班会,请针对上述同学的认识,写一篇发言稿,表达你的观点、认识和思考。

要求:自拟标题,自选角度,确定立意;符合文体特点;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

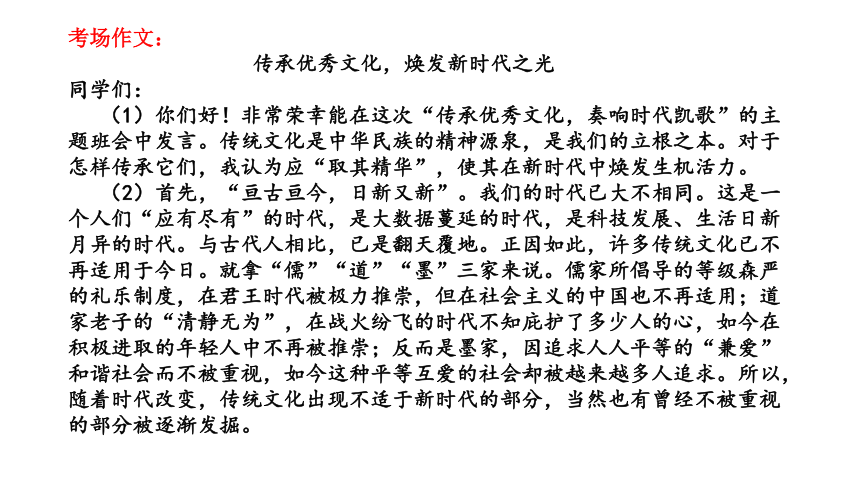

考场作文:

传承优秀文化,焕发新时代之光

同学们:

(1)你们好!非常荣幸能在这次“传承优秀文化,奏响时代凯歌”的主题班会中发言。传统文化是中华民族的精神源泉,是我们的立根之本。对于怎样传承它们,我认为应“取其精华”,使其在新时代中焕发生机活力。

(2)首先,“亘古亘今,日新又新”。我们的时代已大不相同。这是一个人们“应有尽有”的时代,是大数据蔓延的时代,是科技发展、生活日新月异的时代。与古代人相比,已是翻天覆地。正因如此,许多传统文化已不再适用于今日。就拿“儒”“道”“墨”三家来说。儒家所倡导的等级森严的礼乐制度,在君王时代被极力推崇,但在社会主义的中国也不再适用;道家老子的“清静无为”,在战火纷飞的时代不知庇护了多少人的心,如今在积极进取的年轻人中不再被推崇;反而是墨家,因追求人人平等的“兼爱”和谐社会而不被重视,如今这种平等互爱的社会却被越来越多人追求。所以,随着时代改变,传统文化出现不适于新时代的部分,当然也有曾经不被重视的部分被逐渐发掘。

考场作文:

(3)“择其善者而从之。”对于传统文化,人人都应自信,因为其中必有精华,有中华民族的传统美德。就比如如果没有春节,我们怎么表达对新的一年的期许与希冀?如果没有清明节,我们怎么抒发对逝去亲人的怀念?如果没有中秋节,我们怎么体会“家人闲坐,灯火可亲”的美好?我们所要传承的,便是这些不可或缺的传统文化。它们已经逐渐深入了我们的生活,在人生中有举足轻重的作用。也是它们在我们身上烫下烙印---我们是中华人民,流淌着华夏民族的血脉,为中华民族的伟大复兴而奋斗不息。

(4)“其不善者而改之。”同学们一定听过古时候的陪葬、下跪、磕头之类一说。这些在当时“在情理之中”的习俗,倘若用在当今,都可以真成“意料之外”了。但如果提炼出背后的精神内涵,无非也是表达尊重、爱、思念等精神,只是它的表现方式不符合如今的说法。对于这些传统,务必次之,但依然要遵循其背后的原则与真理。把古人的精神通过现代的手段表现出来,是我们传承文化的新方法。

(5)总之,在当今的时代,传统文化的价值也变得不同。做到“取其精华”传承下去,“去其糟粕”而改之,才能真正使传统文化焕发新时代的光彩。

(6)我的讲话完毕,谢谢大家!

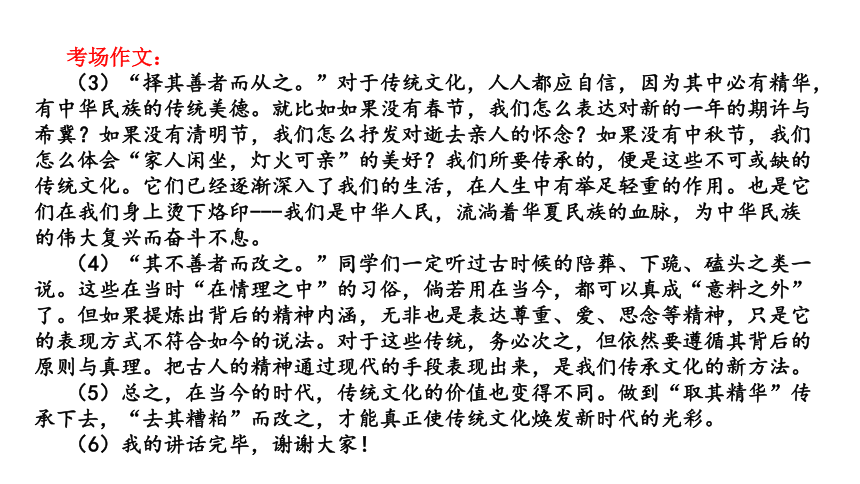

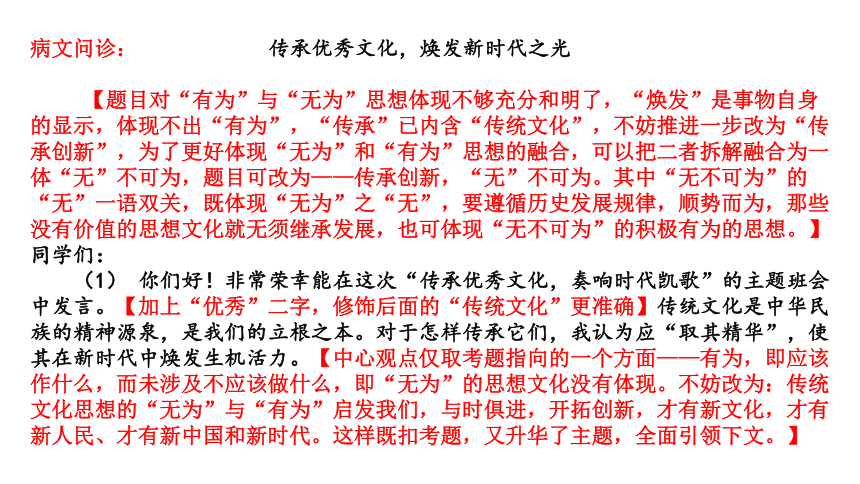

病文问诊: 传承优秀文化,焕发新时代之光

【题目对“有为”与“无为”思想体现不够充分和明了,“焕发”是事物自身的显示,体现不出“有为”,“传承”已内含“传统文化”,不妨推进一步改为“传承创新”,为了更好体现“无为”和“有为”思想的融合,可以把二者拆解融合为一体“无”不可为,题目可改为——传承创新,“无”不可为。其中“无不可为”的“无”一语双关,既体现“无为”之“无”,要遵循历史发展规律,顺势而为,那些没有价值的思想文化就无须继承发展,也可体现“无不可为”的积极有为的思想。】

同学们:

(1) 你们好!非常荣幸能在这次“传承优秀文化,奏响时代凯歌”的主题班会中发言。【加上“优秀”二字,修饰后面的“传统文化”更准确】传统文化是中华民族的精神源泉,是我们的立根之本。对于怎样传承它们,我认为应“取其精华”,使其在新时代中焕发生机活力。【中心观点仅取考题指向的一个方面——有为,即应该作什么,而未涉及不应该做什么,即“无为”的思想文化没有体现。不妨改为:传统文化思想的“无为”与“有为”启发我们,与时俱进,开拓创新,才有新文化,才有新人民、才有新中国和新时代。这样既扣考题,又升华了主题,全面引领下文。】

(2)首先,“亘古亘今,日新又新”。【分论点一:交代原因和背景】【插入“时代在变,我们应与时俱进,开拓创新”使观点更明确,前后文衔接更紧。】我们的时代已大不相同。这是一个人们“应有尽有”的时代,是大数据蔓延的时代,是科技发展、生活日新月异的时代。与古代人相比,已是翻天覆地。正因如此,许多传统文化已不再适用于今日。就拿“儒”“道”“墨”三家来说。儒家所倡导的等级森严的礼乐制度,在君王时代被极力推崇,但在【这里插入“人民当家做主的”,让前后文的比较分析有所依托】社会主义的中国也不再适用;道家老子的“清静无为”,在战火纷飞的时代不知庇护了多少人的心,如今在积极进取的年轻人中不再被推崇;反而是墨家,因追求人人平等的“兼爱”和谐社会而不被【插入“诸侯纷争的社会”,强调思想文化得以传播的历史条件不同,文化的光芒也不同】重视,如今这种平等互爱的社会却被越来越多人追求。【划线部分对传统文化思想的概括很到位,采用古今对比的方法分析,观点较明显】所以,随着时代改变,传统文化出现不适于新时代的部分,当然也有曾经不被重视的部分被逐渐发掘。【本段段首强调“许多传统文化已不再适用于今日。”,结尾却说“当然也有曾经不被重视的部分被逐渐发掘。”似乎不太吻合,略显自我矛盾。不妨在段首就辩证看待,这样写——正因如此,许多传统文化已不再适用于今日,然而面对日益充满挑战的新文化和新生活,我们也要汲取历史的经验和教训。】

(3)“择其善者而从之。”【分论点二:设置分论点角度是“怎么做”】对于传统文化,人人都应自信,因为其中必有精华,有中华民族的传统美德。就比如如果没有春节,我们怎么表达对新的一年的期许与希冀?如果没有清明节,我们怎么抒发对逝去亲人的怀念?如果没有中秋节,我们怎么体会“家人闲坐,灯火可亲”的美好?【能够较熟练运用假设论证,但假设论证是否成立,有待商榷。“如果没有春节,我们怎么表达对新的一年的期许与希冀?”这一句本身逻辑上存在问题,难道“立春”这样的节气不能“表达对新的一年的期许与希冀”吗?我们不妨这样写——就如春节这个传统节日,让我们对新的一年的期许与希冀有了隆重的表达方式。依此类推,写下面两个例子,可能更为贴切。】我们所要传承的,便是这些不可或缺的传统文化,【插入:“在这些方面是大有可为和大有作为的”,这样可以起到点题(考题)的作用】。【加上“因为”这个连词,加强前后文联系。】它们已经逐渐深入了我们的生活,在人生中有举足轻重的作用。也是它们在我们身上烫下烙印---我们是中华人民,流淌着华夏民族的血脉,为中华民族的伟大复兴而奋斗不息。

(4)“其不善者而改之。”【分论点三,不妨改为——然而,“不善者”需“无为”。】同学们一定听过古时候的陪葬、下跪、磕头之类一说。这些在当时“在情理之中”的习俗,倘若用在当今,都可以真成“意料之外”了。【罗列“不善者”的历史文化现象较为准确,能够使用引号,突出强调观点,体现了很好的文字驾驭能力】但如果提炼出背后的精神内涵,无非也是表达尊重、爱、思念等精神,只是它的表现方式不符合如今的说法。【能够从“不善者”的文化现象中挖掘出“善”的因素,体现了辩证分析和深入解读的能力,符合写作的能力要求。】对于这些传统,务必改之,但依然要遵循其背后的原则与真理。把古人的精神通过现代的手段表现出来,是我们传承文化的新方法。【能够提出办法,“通过现代的手段”或方式来传承“故人的精神”视角比较好。若能跟“无为”和“有为”挂上钩写则更加全面,不妨这样写:我们不要做的是因袭那些腐朽的形式,要做的是创新符合现代社会的表达方式,比如现在盛行的“海葬”“花葬”“视频拜年”等。这样可以让写作始终围绕考题的立意指向。】

(5)总之,在当今的时代,传统文化的价值也变得不同。做到“取其精华”传承下去,“去其糟粕”而改之,才能真正使传统文化焕发新时代的光彩。【文章结尾应适当扣考题要求,把“无为”与“有为”的思想提炼升华,不妨这样写:总之,在当今的时代,传统文化的价值也变得不同。做到“取其精华”而为之,“去其糟粕”而弃之,明辨“为”与“不为”,守正创新,才能真正使传统文化焕发新时代的光彩。】

(6)我的讲话完毕,谢谢大家!

【简评】文章原文结构完整、内容充实、层次清晰、符合文体的一般特征,有一定的独到见解;但立意偏颇,未能全面而又辩证体现如何让“无为”和“有为”的思想在当代社会发挥其价值和作用,文中所选用的素材体现了高度概括的能力,但论证分析的时候措辞不够严谨,缺乏说服力。

作文升格:

原文主体段的分论点分别为:

1.首先,“亘古亘今,日新又新”。【分论点一:交代原因和背景】

2.“择其善者而从之。”【分论点二:设置分论点角度是“怎么做”】

3.“其不善者而改之。”【分论点三,不妨改为——然而,“不善者”需“无为”。】

升格方法一:搭建合理的框架

升格示例:在探讨一组矛盾独立的概念或现象的文章中,最好能够采用对照式的行文结构,搭建一个彼此包融的行文框架。

如本文主体段第三个分论点,可以从“有为”的反面“无为”入手,改为:然而,“不善者”需“无为”。

病文问诊:

写一篇以“借助外物的力量”为话题的小作文,注意利用课文中的材料作为佐证。不超过250字。

正如荀子《劝学》中所说:“假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。君子生非异也,善假于物也。”荀子讲述了外物的重要性,因为有了外物所以他们可以弥补自己的不足达到自己的目标。如果没有外物的帮助,你就永远也提高不了自己的水平。汉高祖刘邦,如果不借助张良的谋略,不借助萧何的智慧,不借助韩信的带兵策略,是无法成就大汉江山从而登上帝王宝座的。

升格方法二:精选语词

升格示例:“如果”与“就”构成假设条件复句,表明充分条件,但根据常识,我们没有外物的帮助就永远提高不了自己的水平,显然是错的。不妨后半句加上一个必要的修饰语“可能”,改为“你可能就永远也提高不了自己的水平”,让自己的说理更加稳妥和中肯。

作文升格:

无论做人、做事,都要注重细节,从小事做起。英王理查三世与亨利伯爵在波斯沃斯展开决战,可是他的战马第四个马掌就少了颗钉子。战斗开始,国王率军冲锋陷阵。战斗中,意外的不幸发生了,他的坐骑因突然掉了一只马掌而“马失前蹄”,国王栽倒在地,惊恐的战马脱缰而去。国王的不幸使士兵士气大衰,纷纷调头逃窜,溃不成军。伯爵的军队围住了国王。绝望中,国王挥剑长叹:“上帝,我的国家就毁在了这匹马上!”战后,民间传出一首歌谣:“少了一枚铁钉,掉了一只马掌。掉了一只马掌,失去一匹战马。失去一匹战马,败了一场战役。败了一场战役,毁了一个王朝。”可见,成败在于细节。

升格方法三:组织匹配的句式

升格示例:文中精彩之处在于能够把文中的事例通过顶真的句式表达出来,可以删去以上原文中红色的部分,使表达更简洁有力,重点突出。

顶真可以使内容环环紧扣,引人入胜。比如孔子论说“正名”的重要性时说:“名不正则言不顺,言不顺则事不成,事不成则礼乐不兴,礼乐不兴则刑罚不中,刑罚不中,则民无所错手足。故君子名之必可言也,言之必可行也。”

论述要表里如一

——如何让“内容”与“形式”匹配

升格之法:

1.搭建合理的框架:根据写作意图采用并列式、对照式、递进式等框架结构,合理阐述内容的内在逻辑。

2.组织匹配的句式:巧妙使用排比句、设问句、反问句、顶真句等,明确表达写作意图。

3.选择恰当的词语:选择恰当的动词、形容词、副词、量词等,准确表述概念。

课堂小结: 表里如一

升格之法

写作过程,始终要关注内容和形式的匹配度,在作文备考过程中,要进行专项升格,就要掌握必要的方法。

课外训练:

阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

有人认为,当下时代是仓促的,所以成功要趁早;中国科学院院士李曙光认为,每个人都有自己的花期。

针对以上两种说法,学校拟举办一场辩题为“成功要趁早(正方)/成功不必趁早(反方)”的辩论会,请你选择一个观点,结合材料内容,联系现实,写一篇辩论稿,体现你的认识和思考。

要求:不要套作,不得抄袭,不得泄露个人信息;不少于800字。

专项导语:

一篇好的文章往往表里合一,外在形式悦目动人,内在要素支撑力强。内容与形式是辩证法的一对基本范畴。内容是事物一切内在要素的总和。形式是这些内在要素的结构和组织方式。任何事物既有其内容,也有其形式,不存在无内容的形式,也没有无形式的内容,内容决定形式,形式服从内容,并随内容的变化而变化。形式对内容又有反作用,形式适合内容,就有利于内容的呈现;形式不适合内容,则阻碍内容的呈现。

在考场作文写作中应关注“内容”与“形式”的辩证统一。如果能用好的形式表现好的内容,那么考场作文就能再上一个台阶。如何实现表里合一呢?这就要求既要分清“内容”和“形式”的区别,又要把握如何用恰当的“形式”去表达“内容”。

何为“内容”?

根据《现代汉语词典》(第七版)的解释,“内容”是指“事物内部所含的实质或存在的情况”。

具体到“作文”,我们不妨把“作文”的“内容”理解为这两个方面:

1.写作者的思想、态度、情感、观点等抽象的写作意图;

2.写作意图在语言文字层面的呈现情况,即这些思想、观点、情感、态度等所依托的人、事、物、景等具体内容。

何为“形式”?

根据《现代汉语词典》(第七版)的解释,“形式”是指“事物的形状、结构等”。

具体到“作文”,我们不妨把“作文”的“形式”理解为这三个方面:

1.能体现作者思想、观点、情感、态度等的内在逻辑关联的结构形式。

2.能体现作者思想、观点、情感、态度等的恰当的语词;

3.能体现作者思想、观点、情感、态度等的恰当的句式;

考题回顾:

阅读下面的材料,根据要求写作。

同学们在传统文化经典研习过程中,就“有为”和“无为”产生了争论。有同学说,《老子》有言:“为者败之,执者失之。是以圣人无为故无败,无执故无失。”所以,在个人发展、社会进步、民族复兴和国家强盛等各个方面,都应该“无为而治”,顺应自然。有同学反驳:《论语》中的“士不可以不弘毅,任重而道远”更有时代意义,我们应该像儒家那样“知其不可为而为之”。

班级计划召开“传承优秀文化,奏响时代凯歌”主题班会,请针对上述同学的认识,写一篇发言稿,表达你的观点、认识和思考。

要求:自拟标题,自选角度,确定立意;符合文体特点;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

考场作文:

传承优秀文化,焕发新时代之光

同学们:

(1)你们好!非常荣幸能在这次“传承优秀文化,奏响时代凯歌”的主题班会中发言。传统文化是中华民族的精神源泉,是我们的立根之本。对于怎样传承它们,我认为应“取其精华”,使其在新时代中焕发生机活力。

(2)首先,“亘古亘今,日新又新”。我们的时代已大不相同。这是一个人们“应有尽有”的时代,是大数据蔓延的时代,是科技发展、生活日新月异的时代。与古代人相比,已是翻天覆地。正因如此,许多传统文化已不再适用于今日。就拿“儒”“道”“墨”三家来说。儒家所倡导的等级森严的礼乐制度,在君王时代被极力推崇,但在社会主义的中国也不再适用;道家老子的“清静无为”,在战火纷飞的时代不知庇护了多少人的心,如今在积极进取的年轻人中不再被推崇;反而是墨家,因追求人人平等的“兼爱”和谐社会而不被重视,如今这种平等互爱的社会却被越来越多人追求。所以,随着时代改变,传统文化出现不适于新时代的部分,当然也有曾经不被重视的部分被逐渐发掘。

考场作文:

(3)“择其善者而从之。”对于传统文化,人人都应自信,因为其中必有精华,有中华民族的传统美德。就比如如果没有春节,我们怎么表达对新的一年的期许与希冀?如果没有清明节,我们怎么抒发对逝去亲人的怀念?如果没有中秋节,我们怎么体会“家人闲坐,灯火可亲”的美好?我们所要传承的,便是这些不可或缺的传统文化。它们已经逐渐深入了我们的生活,在人生中有举足轻重的作用。也是它们在我们身上烫下烙印---我们是中华人民,流淌着华夏民族的血脉,为中华民族的伟大复兴而奋斗不息。

(4)“其不善者而改之。”同学们一定听过古时候的陪葬、下跪、磕头之类一说。这些在当时“在情理之中”的习俗,倘若用在当今,都可以真成“意料之外”了。但如果提炼出背后的精神内涵,无非也是表达尊重、爱、思念等精神,只是它的表现方式不符合如今的说法。对于这些传统,务必次之,但依然要遵循其背后的原则与真理。把古人的精神通过现代的手段表现出来,是我们传承文化的新方法。

(5)总之,在当今的时代,传统文化的价值也变得不同。做到“取其精华”传承下去,“去其糟粕”而改之,才能真正使传统文化焕发新时代的光彩。

(6)我的讲话完毕,谢谢大家!

病文问诊: 传承优秀文化,焕发新时代之光

【题目对“有为”与“无为”思想体现不够充分和明了,“焕发”是事物自身的显示,体现不出“有为”,“传承”已内含“传统文化”,不妨推进一步改为“传承创新”,为了更好体现“无为”和“有为”思想的融合,可以把二者拆解融合为一体“无”不可为,题目可改为——传承创新,“无”不可为。其中“无不可为”的“无”一语双关,既体现“无为”之“无”,要遵循历史发展规律,顺势而为,那些没有价值的思想文化就无须继承发展,也可体现“无不可为”的积极有为的思想。】

同学们:

(1) 你们好!非常荣幸能在这次“传承优秀文化,奏响时代凯歌”的主题班会中发言。【加上“优秀”二字,修饰后面的“传统文化”更准确】传统文化是中华民族的精神源泉,是我们的立根之本。对于怎样传承它们,我认为应“取其精华”,使其在新时代中焕发生机活力。【中心观点仅取考题指向的一个方面——有为,即应该作什么,而未涉及不应该做什么,即“无为”的思想文化没有体现。不妨改为:传统文化思想的“无为”与“有为”启发我们,与时俱进,开拓创新,才有新文化,才有新人民、才有新中国和新时代。这样既扣考题,又升华了主题,全面引领下文。】

(2)首先,“亘古亘今,日新又新”。【分论点一:交代原因和背景】【插入“时代在变,我们应与时俱进,开拓创新”使观点更明确,前后文衔接更紧。】我们的时代已大不相同。这是一个人们“应有尽有”的时代,是大数据蔓延的时代,是科技发展、生活日新月异的时代。与古代人相比,已是翻天覆地。正因如此,许多传统文化已不再适用于今日。就拿“儒”“道”“墨”三家来说。儒家所倡导的等级森严的礼乐制度,在君王时代被极力推崇,但在【这里插入“人民当家做主的”,让前后文的比较分析有所依托】社会主义的中国也不再适用;道家老子的“清静无为”,在战火纷飞的时代不知庇护了多少人的心,如今在积极进取的年轻人中不再被推崇;反而是墨家,因追求人人平等的“兼爱”和谐社会而不被【插入“诸侯纷争的社会”,强调思想文化得以传播的历史条件不同,文化的光芒也不同】重视,如今这种平等互爱的社会却被越来越多人追求。【划线部分对传统文化思想的概括很到位,采用古今对比的方法分析,观点较明显】所以,随着时代改变,传统文化出现不适于新时代的部分,当然也有曾经不被重视的部分被逐渐发掘。【本段段首强调“许多传统文化已不再适用于今日。”,结尾却说“当然也有曾经不被重视的部分被逐渐发掘。”似乎不太吻合,略显自我矛盾。不妨在段首就辩证看待,这样写——正因如此,许多传统文化已不再适用于今日,然而面对日益充满挑战的新文化和新生活,我们也要汲取历史的经验和教训。】

(3)“择其善者而从之。”【分论点二:设置分论点角度是“怎么做”】对于传统文化,人人都应自信,因为其中必有精华,有中华民族的传统美德。就比如如果没有春节,我们怎么表达对新的一年的期许与希冀?如果没有清明节,我们怎么抒发对逝去亲人的怀念?如果没有中秋节,我们怎么体会“家人闲坐,灯火可亲”的美好?【能够较熟练运用假设论证,但假设论证是否成立,有待商榷。“如果没有春节,我们怎么表达对新的一年的期许与希冀?”这一句本身逻辑上存在问题,难道“立春”这样的节气不能“表达对新的一年的期许与希冀”吗?我们不妨这样写——就如春节这个传统节日,让我们对新的一年的期许与希冀有了隆重的表达方式。依此类推,写下面两个例子,可能更为贴切。】我们所要传承的,便是这些不可或缺的传统文化,【插入:“在这些方面是大有可为和大有作为的”,这样可以起到点题(考题)的作用】。【加上“因为”这个连词,加强前后文联系。】它们已经逐渐深入了我们的生活,在人生中有举足轻重的作用。也是它们在我们身上烫下烙印---我们是中华人民,流淌着华夏民族的血脉,为中华民族的伟大复兴而奋斗不息。

(4)“其不善者而改之。”【分论点三,不妨改为——然而,“不善者”需“无为”。】同学们一定听过古时候的陪葬、下跪、磕头之类一说。这些在当时“在情理之中”的习俗,倘若用在当今,都可以真成“意料之外”了。【罗列“不善者”的历史文化现象较为准确,能够使用引号,突出强调观点,体现了很好的文字驾驭能力】但如果提炼出背后的精神内涵,无非也是表达尊重、爱、思念等精神,只是它的表现方式不符合如今的说法。【能够从“不善者”的文化现象中挖掘出“善”的因素,体现了辩证分析和深入解读的能力,符合写作的能力要求。】对于这些传统,务必改之,但依然要遵循其背后的原则与真理。把古人的精神通过现代的手段表现出来,是我们传承文化的新方法。【能够提出办法,“通过现代的手段”或方式来传承“故人的精神”视角比较好。若能跟“无为”和“有为”挂上钩写则更加全面,不妨这样写:我们不要做的是因袭那些腐朽的形式,要做的是创新符合现代社会的表达方式,比如现在盛行的“海葬”“花葬”“视频拜年”等。这样可以让写作始终围绕考题的立意指向。】

(5)总之,在当今的时代,传统文化的价值也变得不同。做到“取其精华”传承下去,“去其糟粕”而改之,才能真正使传统文化焕发新时代的光彩。【文章结尾应适当扣考题要求,把“无为”与“有为”的思想提炼升华,不妨这样写:总之,在当今的时代,传统文化的价值也变得不同。做到“取其精华”而为之,“去其糟粕”而弃之,明辨“为”与“不为”,守正创新,才能真正使传统文化焕发新时代的光彩。】

(6)我的讲话完毕,谢谢大家!

【简评】文章原文结构完整、内容充实、层次清晰、符合文体的一般特征,有一定的独到见解;但立意偏颇,未能全面而又辩证体现如何让“无为”和“有为”的思想在当代社会发挥其价值和作用,文中所选用的素材体现了高度概括的能力,但论证分析的时候措辞不够严谨,缺乏说服力。

作文升格:

原文主体段的分论点分别为:

1.首先,“亘古亘今,日新又新”。【分论点一:交代原因和背景】

2.“择其善者而从之。”【分论点二:设置分论点角度是“怎么做”】

3.“其不善者而改之。”【分论点三,不妨改为——然而,“不善者”需“无为”。】

升格方法一:搭建合理的框架

升格示例:在探讨一组矛盾独立的概念或现象的文章中,最好能够采用对照式的行文结构,搭建一个彼此包融的行文框架。

如本文主体段第三个分论点,可以从“有为”的反面“无为”入手,改为:然而,“不善者”需“无为”。

病文问诊:

写一篇以“借助外物的力量”为话题的小作文,注意利用课文中的材料作为佐证。不超过250字。

正如荀子《劝学》中所说:“假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。君子生非异也,善假于物也。”荀子讲述了外物的重要性,因为有了外物所以他们可以弥补自己的不足达到自己的目标。如果没有外物的帮助,你就永远也提高不了自己的水平。汉高祖刘邦,如果不借助张良的谋略,不借助萧何的智慧,不借助韩信的带兵策略,是无法成就大汉江山从而登上帝王宝座的。

升格方法二:精选语词

升格示例:“如果”与“就”构成假设条件复句,表明充分条件,但根据常识,我们没有外物的帮助就永远提高不了自己的水平,显然是错的。不妨后半句加上一个必要的修饰语“可能”,改为“你可能就永远也提高不了自己的水平”,让自己的说理更加稳妥和中肯。

作文升格:

无论做人、做事,都要注重细节,从小事做起。英王理查三世与亨利伯爵在波斯沃斯展开决战,可是他的战马第四个马掌就少了颗钉子。战斗开始,国王率军冲锋陷阵。战斗中,意外的不幸发生了,他的坐骑因突然掉了一只马掌而“马失前蹄”,国王栽倒在地,惊恐的战马脱缰而去。国王的不幸使士兵士气大衰,纷纷调头逃窜,溃不成军。伯爵的军队围住了国王。绝望中,国王挥剑长叹:“上帝,我的国家就毁在了这匹马上!”战后,民间传出一首歌谣:“少了一枚铁钉,掉了一只马掌。掉了一只马掌,失去一匹战马。失去一匹战马,败了一场战役。败了一场战役,毁了一个王朝。”可见,成败在于细节。

升格方法三:组织匹配的句式

升格示例:文中精彩之处在于能够把文中的事例通过顶真的句式表达出来,可以删去以上原文中红色的部分,使表达更简洁有力,重点突出。

顶真可以使内容环环紧扣,引人入胜。比如孔子论说“正名”的重要性时说:“名不正则言不顺,言不顺则事不成,事不成则礼乐不兴,礼乐不兴则刑罚不中,刑罚不中,则民无所错手足。故君子名之必可言也,言之必可行也。”

论述要表里如一

——如何让“内容”与“形式”匹配

升格之法:

1.搭建合理的框架:根据写作意图采用并列式、对照式、递进式等框架结构,合理阐述内容的内在逻辑。

2.组织匹配的句式:巧妙使用排比句、设问句、反问句、顶真句等,明确表达写作意图。

3.选择恰当的词语:选择恰当的动词、形容词、副词、量词等,准确表述概念。

课堂小结: 表里如一

升格之法

写作过程,始终要关注内容和形式的匹配度,在作文备考过程中,要进行专项升格,就要掌握必要的方法。

课外训练:

阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

有人认为,当下时代是仓促的,所以成功要趁早;中国科学院院士李曙光认为,每个人都有自己的花期。

针对以上两种说法,学校拟举办一场辩题为“成功要趁早(正方)/成功不必趁早(反方)”的辩论会,请你选择一个观点,结合材料内容,联系现实,写一篇辩论稿,体现你的认识和思考。

要求:不要套作,不得抄袭,不得泄露个人信息;不少于800字。

同课章节目录