苏教版(2017秋) 一年级下册 3.8 这里面有空气吗 教案(表格式)

文档属性

| 名称 | 苏教版(2017秋) 一年级下册 3.8 这里面有空气吗 教案(表格式) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 21.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2022-03-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

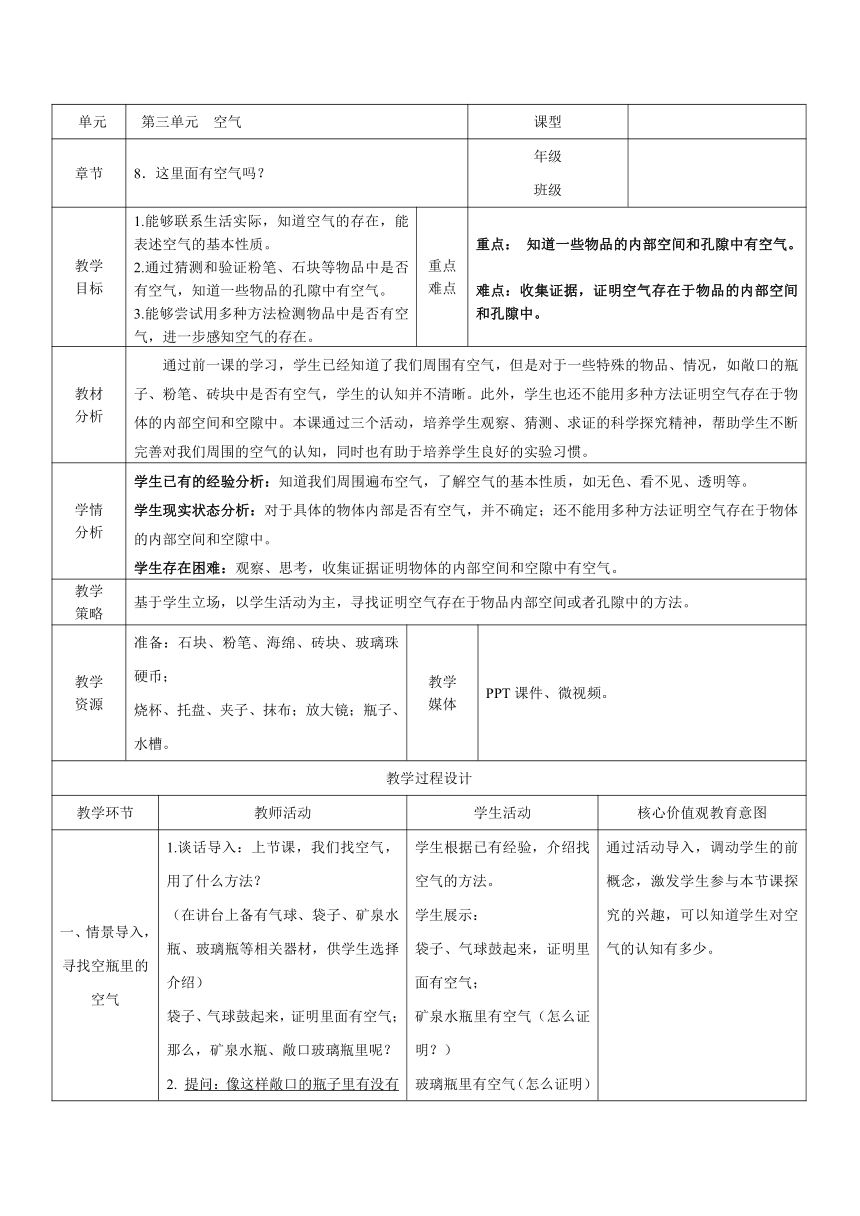

单元 第三单元 空气 课型

章节 8.这里面有空气吗? 年级 班级

教学 目标 1.能够联系生活实际,知道空气的存在,能表述空气的基本性质。 2.通过猜测和验证粉笔、石块等物品中是否 有空气,知道一些物品的孔隙中有空气。 3.能够尝试用多种方法检测物品中是否有空气,进一步感知空气的存在。 重点 难点 重点: 知道一些物品的内部空间和孔隙中有空气。 难点:收集证据,证明空气存在于物品的内部空间和孔隙中。

教材 分析 通过前一课的学习,学生已经知道了我们周围有空气,但是对于一些特殊的物品、情况,如敞口的瓶子、粉笔、砖块中是否有空气,学生的认知并不清晰。此外,学生也还不能用多种方法证明空气存在于物体的内部空间和空隙中。本课通过三个活动,培养学生观察、猜测、求证的科学探究精神,帮助学生不断完善对我们周围的空气的认知,同时也有助于培养学生良好的实验习惯。

学情 分析 学生已有的经验分析:知道我们周围遍布空气,了解空气的基本性质,如无色、看不见、透明等。 学生现实状态分析:对于具体的物体内部是否有空气,并不确定;还不能用多种方法证明空气存在于物体的内部空间和空隙中。 学生存在困难:观察、思考,收集证据证明物体的内部空间和空隙中有空气。

教学 策略 基于学生立场,以学生活动为主,寻找证明空气存在于物品内部空间或者孔隙中的方法。

教学 资源 准备:石块、粉笔、海绵、砖块、玻璃珠硬币; 烧杯、托盘、夹子、抹布;放大镜;瓶子、水槽。 教学 媒体 PPT课件、微视频。

教学过程设计

教学环节 教师活动 学生活动 核心价值观教育意图

一、情景导入,寻找空瓶里的空气 1.谈话导入:上节课,我们找空气,用了什么方法? (在讲台上备有气球、袋子、矿泉水瓶、玻璃瓶等相关器材,供学生选择介绍) 袋子、气球鼓起来,证明里面有空气;那么,矿泉水瓶、敞口玻璃瓶里呢? 2. 提问:像这样敞口的瓶子里有没有空气? (或者,出示一个空矿泉水瓶,里面有空气吗?捏一捏,盖子弹出来。是什么让盖子弹出来的? 提问:像这样的玻璃瓶,不能捏,你怎么证明空气在里面呢?) 3.演示:把敞口的瓶子放入水中,引导学生观察。 提问:你看到了什么? 4.提问:那么盖着盖子的瓶子里有空气吗? 再次演示:把盖盖的瓶子斜放入水中。 5.小结:我们发现盖着的瓶子和敞口的瓶子里,都是有空气的。 袋子、气球、瓶子它们有什么共同的结构呢?(内部都有空间)(板书:内部有空间) 那么其它小的物品里面会不会也有空气呢?(揭示课题:这里面有空气吗) 学生根据已有经验,介绍找空气的方法。 学生展示: 袋子、气球鼓起来,证明里面有空气; 矿泉水瓶里有空气(怎么证明?) 玻璃瓶里有空气(怎么证明) ” 捏一捏瓶子,有气流出来。 学生思考方法。 学生发现:水中冒出了气泡。 说明里面有空气。 学生再发现:水中冒出了气泡。 说明盖着盖子的瓶子里面也有空气。 通过活动导入,调动学生的前概念,激发学生参与本节课探究的兴趣,可以知道学生对空气的认知有多少。 通过对盖着盖子的瓶子和敞口的瓶子的演示,证明了两种瓶子中都有空气。 。 知道一些物体的内部空间有空气 揭示课题,进一步研究其它物体里是否有空气?

二、探究实践,寻找一些物品里是否有空气 1.谈话:这些物品里面有空气吗? 2.逐一出示:石块、粉笔、海绵、砖块、玻璃珠、硬币等物品。 3.指导填记录单: 请你们拿出记录单,把你们的猜测有空气的物品,√出来。 师在PPT上指导学生填写记录单。 4.指导实验: 提问:这些材料适合用什么方法来验证?(水) 我们可以把这些物品放入水中,观察一下是否有气泡从中冒出来。 怎么放?全部放进去吗?(请学生来示范) (备用视频:我们来看看这些同学是怎么做的?微视频演示错误操作,请学生来纠错。) 可能会出现什么情况?(海绵浮在水面上,怎么办?) (师补充指导:小组同学,每人、轮流放一件物品,并及时记录结果。) 有空气的请打√,没有空气的打×。 **海绵在放入前、后的现象,学生可能会有争议。师引导: 海绵浮起,可以怎做? 现象不明显,师可以准备一块大海绵,现场演示。 5.谈话:为什么有的物品放入水中,有气泡冒出,有的物品没有? 请你们观察之后,说一说你有什么发现?(分发第二套器材;指导放大镜使用) 6.小结:通过观察,我们发现,粉笔、海绵、砖块这些物品上有一个一个的小孔,而玻璃珠、鹅卵石没有。 所以像粉笔、海绵这些物品有洞洞的,在科学上,这些洞洞叫做“孔隙”。空气就藏在这些孔隙里。(板书:孔隙) 学生简单描述这些物品的特征。(软硬,大小不等) 学生预测(我们猜),小组讨论后,发言。 学生思考检验这些物品中有空气的方法。 学生提出: 根据小组同学的编号,每人拿一个,用夹子夹住一个一个放;看谁做得好,没有让水跑出来。 等一个放好了、不冒泡了,再放另一个; 放的时候要轻,避免敲破烧杯。 实验完成后,用夹子把水中物品捞起,放在托盘里,整理收拾。 学生分组探究活动。填写记录单。 交流汇报。 思考。 分组活动:用放大镜观察、发现。 交流汇报。 通过观察一些常见物品,引导学生思考,这些物品中,是否有空气,并做出预测。 学生会根据生活经验做一些判断,但是一年级学生的判断往往不准确或者很天真,所以需要引导他们用科学的方法去检验、去证明。同时培养他们基本的科学探究习惯,先观察思考,然后做出预测,再想办法验证。 在实验过程中,指导学生有序实验,培养学生的合作精神和良好的实验习惯。 通过实验,学生会发现,有的物品放入水中会持续冒出气泡,有的则不会。此时,应引导他们通过思考和观察,发现原因。 借助放大镜的观察,结合刚才的实验结果,学生能发现,有空隙的物品中,有空气。

三、全课总结 谈话:今天的学习、活动,让我们知道了一些物体内部空间有空气,还知道物体的孔隙里也有空气,可以说空气是无处不在的。 也学习了可以借助其它物品,收集证据,证明空气的存在。 (板书:收集证据、证明) 通过全课的学习,学生们能知道一些物品的内部空间和孔隙中有空气,也学会了借助物品收集证据,证明空气的存在。但是证明空气存在的方法,不止一种,通过拓展活动,可以进一步鼓励学生去实践和探究。

四、拓展延伸 拓展: (出示一辆玩具车)你们能不能想办法证明玩具车里面,有没有空气?有哪些方法可以证明? 请同学们课后继续去实践、去探究。 在前面的研究基础上,将学生的视野放宽,去思考其它的空间、其它的物品中是否也有空气,并且激励他们积极地去检验和证明。

板书设计 这里面有空气吗 收集证据 内部有空间、孔隙,有空气 证明

教学反思

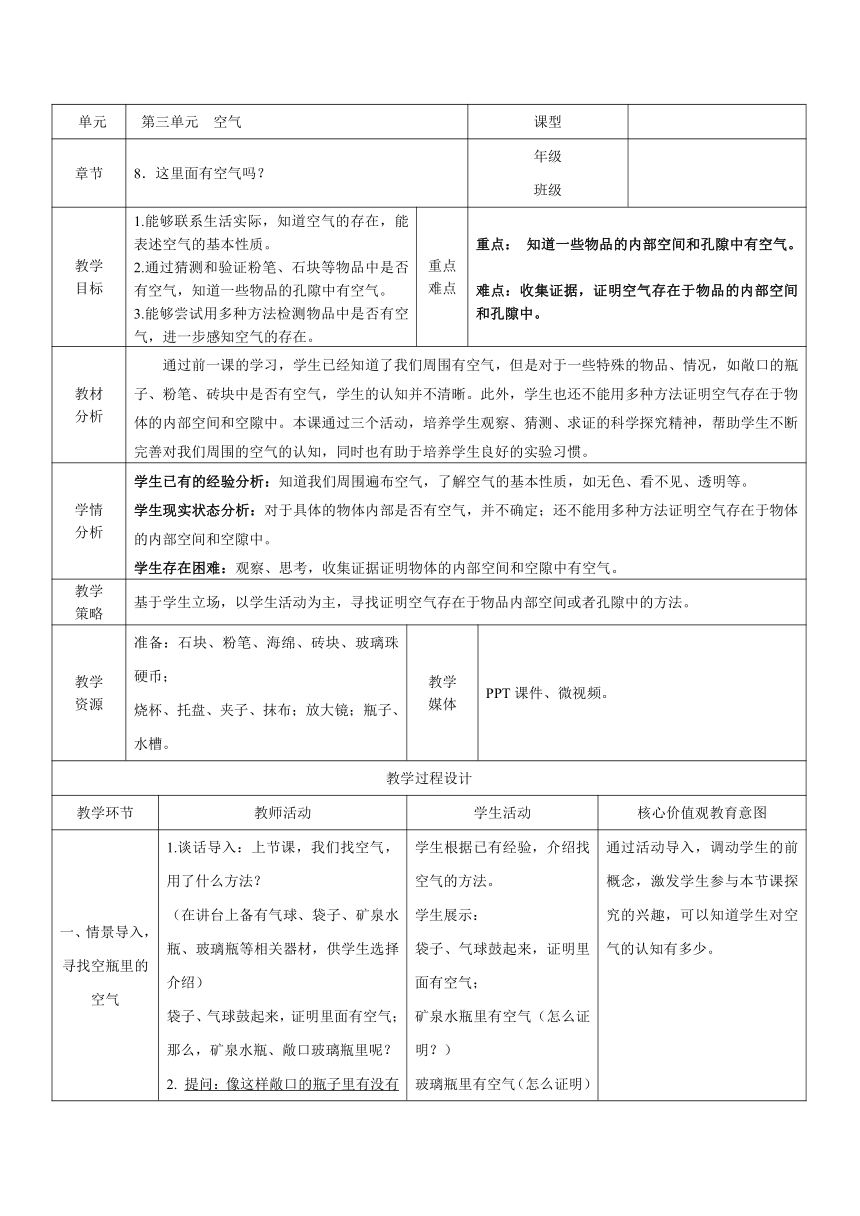

章节 8.这里面有空气吗? 年级 班级

教学 目标 1.能够联系生活实际,知道空气的存在,能表述空气的基本性质。 2.通过猜测和验证粉笔、石块等物品中是否 有空气,知道一些物品的孔隙中有空气。 3.能够尝试用多种方法检测物品中是否有空气,进一步感知空气的存在。 重点 难点 重点: 知道一些物品的内部空间和孔隙中有空气。 难点:收集证据,证明空气存在于物品的内部空间和孔隙中。

教材 分析 通过前一课的学习,学生已经知道了我们周围有空气,但是对于一些特殊的物品、情况,如敞口的瓶子、粉笔、砖块中是否有空气,学生的认知并不清晰。此外,学生也还不能用多种方法证明空气存在于物体的内部空间和空隙中。本课通过三个活动,培养学生观察、猜测、求证的科学探究精神,帮助学生不断完善对我们周围的空气的认知,同时也有助于培养学生良好的实验习惯。

学情 分析 学生已有的经验分析:知道我们周围遍布空气,了解空气的基本性质,如无色、看不见、透明等。 学生现实状态分析:对于具体的物体内部是否有空气,并不确定;还不能用多种方法证明空气存在于物体的内部空间和空隙中。 学生存在困难:观察、思考,收集证据证明物体的内部空间和空隙中有空气。

教学 策略 基于学生立场,以学生活动为主,寻找证明空气存在于物品内部空间或者孔隙中的方法。

教学 资源 准备:石块、粉笔、海绵、砖块、玻璃珠硬币; 烧杯、托盘、夹子、抹布;放大镜;瓶子、水槽。 教学 媒体 PPT课件、微视频。

教学过程设计

教学环节 教师活动 学生活动 核心价值观教育意图

一、情景导入,寻找空瓶里的空气 1.谈话导入:上节课,我们找空气,用了什么方法? (在讲台上备有气球、袋子、矿泉水瓶、玻璃瓶等相关器材,供学生选择介绍) 袋子、气球鼓起来,证明里面有空气;那么,矿泉水瓶、敞口玻璃瓶里呢? 2. 提问:像这样敞口的瓶子里有没有空气? (或者,出示一个空矿泉水瓶,里面有空气吗?捏一捏,盖子弹出来。是什么让盖子弹出来的? 提问:像这样的玻璃瓶,不能捏,你怎么证明空气在里面呢?) 3.演示:把敞口的瓶子放入水中,引导学生观察。 提问:你看到了什么? 4.提问:那么盖着盖子的瓶子里有空气吗? 再次演示:把盖盖的瓶子斜放入水中。 5.小结:我们发现盖着的瓶子和敞口的瓶子里,都是有空气的。 袋子、气球、瓶子它们有什么共同的结构呢?(内部都有空间)(板书:内部有空间) 那么其它小的物品里面会不会也有空气呢?(揭示课题:这里面有空气吗) 学生根据已有经验,介绍找空气的方法。 学生展示: 袋子、气球鼓起来,证明里面有空气; 矿泉水瓶里有空气(怎么证明?) 玻璃瓶里有空气(怎么证明) ” 捏一捏瓶子,有气流出来。 学生思考方法。 学生发现:水中冒出了气泡。 说明里面有空气。 学生再发现:水中冒出了气泡。 说明盖着盖子的瓶子里面也有空气。 通过活动导入,调动学生的前概念,激发学生参与本节课探究的兴趣,可以知道学生对空气的认知有多少。 通过对盖着盖子的瓶子和敞口的瓶子的演示,证明了两种瓶子中都有空气。 。 知道一些物体的内部空间有空气 揭示课题,进一步研究其它物体里是否有空气?

二、探究实践,寻找一些物品里是否有空气 1.谈话:这些物品里面有空气吗? 2.逐一出示:石块、粉笔、海绵、砖块、玻璃珠、硬币等物品。 3.指导填记录单: 请你们拿出记录单,把你们的猜测有空气的物品,√出来。 师在PPT上指导学生填写记录单。 4.指导实验: 提问:这些材料适合用什么方法来验证?(水) 我们可以把这些物品放入水中,观察一下是否有气泡从中冒出来。 怎么放?全部放进去吗?(请学生来示范) (备用视频:我们来看看这些同学是怎么做的?微视频演示错误操作,请学生来纠错。) 可能会出现什么情况?(海绵浮在水面上,怎么办?) (师补充指导:小组同学,每人、轮流放一件物品,并及时记录结果。) 有空气的请打√,没有空气的打×。 **海绵在放入前、后的现象,学生可能会有争议。师引导: 海绵浮起,可以怎做? 现象不明显,师可以准备一块大海绵,现场演示。 5.谈话:为什么有的物品放入水中,有气泡冒出,有的物品没有? 请你们观察之后,说一说你有什么发现?(分发第二套器材;指导放大镜使用) 6.小结:通过观察,我们发现,粉笔、海绵、砖块这些物品上有一个一个的小孔,而玻璃珠、鹅卵石没有。 所以像粉笔、海绵这些物品有洞洞的,在科学上,这些洞洞叫做“孔隙”。空气就藏在这些孔隙里。(板书:孔隙) 学生简单描述这些物品的特征。(软硬,大小不等) 学生预测(我们猜),小组讨论后,发言。 学生思考检验这些物品中有空气的方法。 学生提出: 根据小组同学的编号,每人拿一个,用夹子夹住一个一个放;看谁做得好,没有让水跑出来。 等一个放好了、不冒泡了,再放另一个; 放的时候要轻,避免敲破烧杯。 实验完成后,用夹子把水中物品捞起,放在托盘里,整理收拾。 学生分组探究活动。填写记录单。 交流汇报。 思考。 分组活动:用放大镜观察、发现。 交流汇报。 通过观察一些常见物品,引导学生思考,这些物品中,是否有空气,并做出预测。 学生会根据生活经验做一些判断,但是一年级学生的判断往往不准确或者很天真,所以需要引导他们用科学的方法去检验、去证明。同时培养他们基本的科学探究习惯,先观察思考,然后做出预测,再想办法验证。 在实验过程中,指导学生有序实验,培养学生的合作精神和良好的实验习惯。 通过实验,学生会发现,有的物品放入水中会持续冒出气泡,有的则不会。此时,应引导他们通过思考和观察,发现原因。 借助放大镜的观察,结合刚才的实验结果,学生能发现,有空隙的物品中,有空气。

三、全课总结 谈话:今天的学习、活动,让我们知道了一些物体内部空间有空气,还知道物体的孔隙里也有空气,可以说空气是无处不在的。 也学习了可以借助其它物品,收集证据,证明空气的存在。 (板书:收集证据、证明) 通过全课的学习,学生们能知道一些物品的内部空间和孔隙中有空气,也学会了借助物品收集证据,证明空气的存在。但是证明空气存在的方法,不止一种,通过拓展活动,可以进一步鼓励学生去实践和探究。

四、拓展延伸 拓展: (出示一辆玩具车)你们能不能想办法证明玩具车里面,有没有空气?有哪些方法可以证明? 请同学们课后继续去实践、去探究。 在前面的研究基础上,将学生的视野放宽,去思考其它的空间、其它的物品中是否也有空气,并且激励他们积极地去检验和证明。

板书设计 这里面有空气吗 收集证据 内部有空间、孔隙,有空气 证明

教学反思