2022届高考语文作文审题立意专题复习课件(25张PPT)

文档属性

| 名称 | 2022届高考语文作文审题立意专题复习课件(25张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-17 01:56:24 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

作文审题立意

专题复习

教学目标

1.区分单则材料和多则材料的不同审题方法。

2.针对学生问题,引导学生合理表达立意思维。

知识点回顾

01

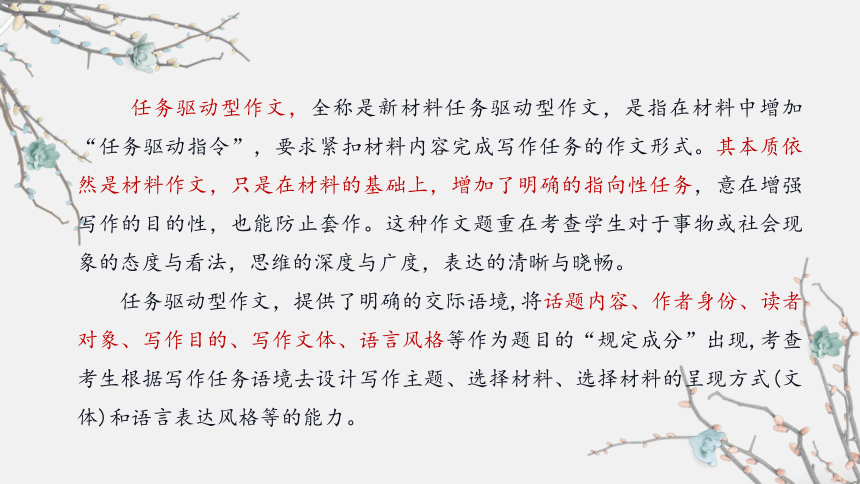

任务驱动型作文,全称是新材料任务驱动型作文,是指在材料中增加“任务驱动指令”,要求紧扣材料内容完成写作任务的作文形式。其本质依然是材料作文,只是在材料的基础上,增加了明确的指向性任务,意在增强写作的目的性,也能防止套作。这种作文题重在考查学生对于事物或社会现象的态度与看法,思维的深度与广度,表达的清晰与晓畅。

任务驱动型作文,提供了明确的交际语境,将话题内容、作者身份、读者对象、写作目的、写作文体、语言风格等作为题目的“规定成分”出现,考查考生根据写作任务语境去设计写作主题、选择材料、选择材料的呈现方式(文体)和语言表达风格等的能力。

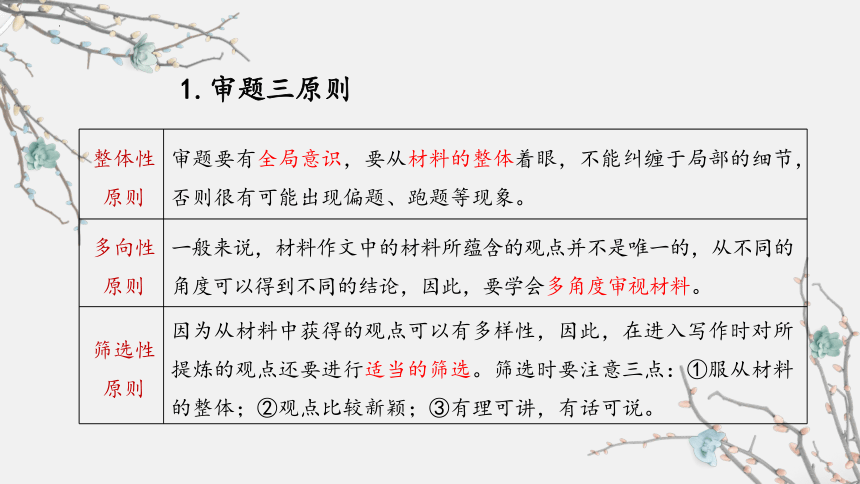

1.审题三原则

整体性原则 审题要有全局意识,要从材料的整体着眼,不能纠缠于局部的细节,否则很有可能出现偏题、跑题等现象。

多向性原则 一般来说,材料作文中的材料所蕴含的观点并不是唯一的,从不同的角度可以得到不同的结论,因此,要学会多角度审视材料。

筛选性原则 因为从材料中获得的观点可以有多样性,因此,在进入写作时对所提炼的观点还要进行适当的筛选。筛选时要注意三点:①服从材料的整体;②观点比较新颖;③有理可讲,有话可说。

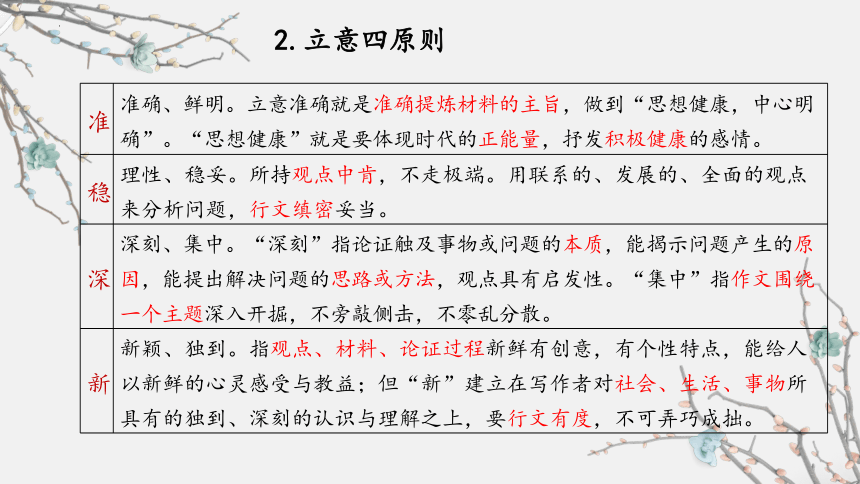

2.立意四原则

准 准确、鲜明。立意准确就是准确提炼材料的主旨,做到“思想健康,中心明确”。“思想健康”就是要体现时代的正能量,抒发积极健康的感情。

稳 理性、稳妥。所持观点中肯,不走极端。用联系的、发展的、全面的观点来分析问题,行文缜密妥当。

深 深刻、集中。“深刻”指论证触及事物或问题的本质,能揭示问题产生的原因,能提出解决问题的思路或方法,观点具有启发性。“集中”指作文围绕一个主题深入开掘,不旁敲侧击,不零乱分散。

新 新颖、独到。指观点、材料、论证过程新鲜有创意,有个性特点,能给人以新鲜的心灵感受与教益;但“新”建立在写作者对社会、生活、事物所具有的独到、深刻的认识与理解之上,要行文有度,不可弄巧成拙。

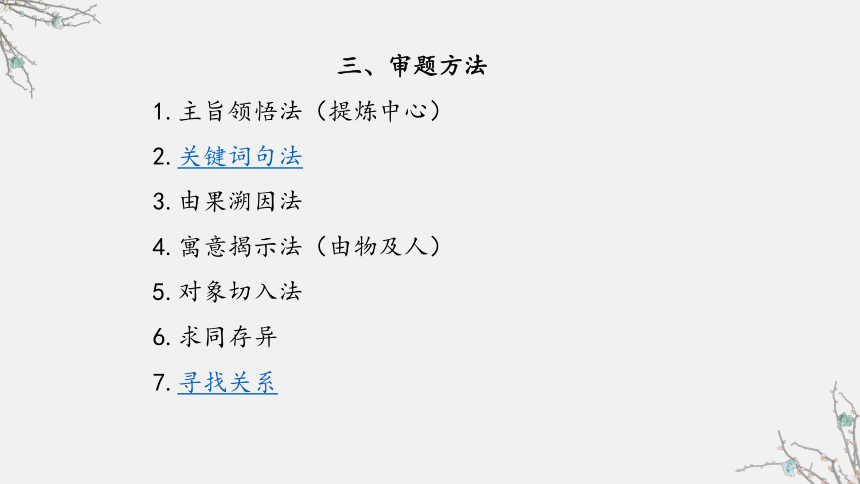

三、审题方法

1.主旨领悟法(提炼中心)

2.关键词句法

3.由果溯因法

4.寓意揭示法(由物及人)

5.对象切入法

6.求同存异

7.寻找关系

考题及问题回顾

02

(3.6周考)成都七中入学考试作文题:

北京冬奥会开幕式上,从二十四节气开启冬奥会开幕式倒计时,到“黄河之水天上来”幻化成破冰五环,从运动员走过的冰雪雕刻的“中国门”和“中国窗”,到焰火打造出的“空中迎客松”……中国的文化元素贯穿于整个开幕式的始终,向全世界展现着中国文化的独特魅力,获得了海内外观众的无数赞许。

近年来,故宫博物院文创开发风生水起,朝服布包、彩绘陶人俑晴雨伞,故宫建筑微雕等很多“爆款”潮品早已名声在外……中国风搭配时尚感的“潮”式表现,让中国传统文化元素融入到了当代生活,获得了越来越多的认同,也成为年轻人表达自我的方式。

某报举行“中国传统文化的当下认同”主题征文活动,请结合上述材料写一篇文章,表达你的认识与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不少于800字。

参考立意及思路:

1.由材料到现实,列举关于传统文化融入现代生活的素材

2.点明传统文化融入现代生活中受欢迎的原因;

3.如何让传统文化得到广泛认同,尤其是年轻人的认同,甚至走出国门,走向世界。

审题及写作问题:

1.主题词准确,但容易“狸猫换太子”,且较多同学扩写材料;

2.只举例,不分析;

3.大多数学生没论述受欢迎原因;

4.偏重写传统文化是什么,文化认同的三个层次(个人、国家、世界),但忽略如何做;

5.怎么做这个问题上,个别同学能写到创新,但较浅显,且不与传承结合。

2.22语文月考

材料一:兼听则明,偏听则暗。

材料二:考察一个人判断力,主要考察他信息来源的多样性。有无数可怜人,长期生活在单一信息里,而且是一种完全被扭曲颠倒的信息。这是导致人们愚昧且自信的最大原因。

材料三:当个人为孤立个体时,有着自己鲜明的个性特征;当个人融入群体后,其所有个性都会被群体湮没,个体思想就会迅速被群体思想取代。

材料一:兼听、偏听

材料二:信息

材料三:个体、群体、思想

寻找三则材料之间的关系,在关键词中建立联系来立意。

审题问题:

1.只写到其中一则材料,尤其是材料一。

2.材料的关键词概括不到位;

3.理不清三则材料的关系。

参考立意:

1.在“乱花渐欲迷人眼”的信息世界里,青年人应该恪守追求真理,尊重事实,敬畏常识,讲求逻辑的思想底线;

2.对于网络空间中的芜杂信息,年轻人不可盲从盲信,要学会甄别取舍,学会独立思考、理性判断;

3.君子须有不和众嚣、独具我见的胆识;

4.网络空间,屡有“谣言惑众”的现象,亟待加强公众网络素养教育,以提高辨别网络信息真伪的能力。

2021年10月16日,人民日报微博发了一条“跨越时空的同一天”的博文,引发网友热议。1964年10月16日的《人民日报》报道我国第一颗原子弹爆炸成功;2003年10月16日的《人民日报》报道我国首次载人航天飞行圆满成功;2021年 10月16日的《人民日报》报道神舟十三号发射圆满成功。

这看似极为巧合,但巧合中又有着深刻的必然。上述材料带给你怎样的感悟和认识?请写一篇文章。

要求:结合材料,选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人 信息;不少于 800 字。

真题演练

03

2021年全国新高考卷一

阅读下面的材料,根据要求写作。

1917年4月,毛泽东在《新青年》发表《体育之研究》一文,其中论及“体育之效”时指出:人的身体会天天变化。目不明可以明,耳不聪可以聪。生而强者如果滥用其强,即使是至强者,最终也许会转为至弱;而弱者如果勤自锻炼,增益其所不能,久之也会变而为强。因此,“生而强者不必自喜也,生而弱者不必自悲也。吾生而弱乎,或者天之诱我以至于强,未可知也”。

以上论述具有启示意义。请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

1.材料解读:人的身体每天都是变化的,眼睛不明亮可以变得明亮,耳朵不灵敏可以变得灵敏。但是如果生来身体就很强壮的人如果滥用强力那么他的强也会变弱,天生体弱的人如果勤苦锻炼也会变得身体强壮。强壮的人不必自喜,体弱的人也不必自我悲伤,先天的孱弱或许正是上天要引导我通过努力作为来变强壮。

2.参考立意:

强弱可改,事在人为;

在“锻炼”中成长;

先天不足,后天可补;

自满者弱,自强者强

锻身锻心,强我强国

……

2018年全国卷三

阅读下面的材料,根据要求写作。

时间就是金钱,效率就是生命——特区口号,深圳,1981

绿水青山也是金山银山——时评标题,浙江,2005

走好我们这一代人的长征路——新区标语,雄安,2017

要求:围绕材料内容及含意,选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不少于800字。

审题

相异点 第一则

第二则

第三则

相同点

深圳口号艰难起步,改革开放刚刚开始,追求高速发展,摆脱贫穷是主旋律。

浙江口号调整脚步,改革开放必须继续前行,但要重视人与自然和谐共生的可持续发展。

雄安口号迈开大步,进入新时代,接力奋斗,砥砺前行,将改革开放进行到底。

不忘初心,改革开放永不停步。(论点)

参考立意:

1.转变思路,与时代接轨;

2.把握时代脉搏,承担青年责任;

3.在变革中求发展,在创新中求跨越;

4.领悟时代精神,唱出时代主旋律;

5.观念因势利导,发展顺时而变。

课后作业:

2020年江苏卷——审题立意,写下提纲

根据以下材料,选取角度,自拟题目,写一篇不少于800字的文章;除诗歌外,文体自选。

同声相应,同气相求。人们总是关注自己喜爱的人和事,久而久之,就会被同类信息所环绕、所塑造。智能互联网时代,这种环绕更加紧密,这种塑造更加可感。你未来的样子,也许就开始于当下一次从心所欲的浏览,一串惺惺相惜的点赞,一回情不自禁的分享,一场突如其来的感动。

第一句“同声相应,同气相求”,出自《周易》,指同样的声音能产生共鸣,同样的气味能相互融合,即志趣、意见相同的人自然地结合在一起。读懂这一句,需要考生有一定的古文积累的功底。

第二句“人们总是关注自己喜爱的人和事,久而久之,就会被同类信息所环绕、所塑造”,用白话文的形式进一步阐释,将“同声”“同气”界定为人们共同“喜爱的人和事”“同类信息”。此外,后面的“所塑造”,呈现了受这种“同类信息”环绕后,人们所受的影响,用“塑造”一词,一定程度上体现出题人的立场,是认为这一影响总体是积极的。

后两句可看作由材料的核心观点生发的具体场景和具体行为。

第三句“智能互联网时代,这种环绕更加紧密,这种塑造更加可感”可以看作由前两句核心观点生发的具体场景,出题人提倡考生能多在现代语境下去考量“同类信息”对自我的“塑造”,如何选择。

第四句“你未来的样子,也许就开始于当下一次从心所欲的浏览,一串惺惺相惜的点赞,一回情不自禁的分享,一场突如其来的感动”进一步强化,当下受同类信息的环绕,会影响到“你未来的样子”,并给考生提供了几个可以从小处下笔的具体场景。这一系列具体行动,都应基于“同声相应,同气相求”的初衷生发而来,且对未来自我的塑造产生积极的影响。

作文审题立意

专题复习

教学目标

1.区分单则材料和多则材料的不同审题方法。

2.针对学生问题,引导学生合理表达立意思维。

知识点回顾

01

任务驱动型作文,全称是新材料任务驱动型作文,是指在材料中增加“任务驱动指令”,要求紧扣材料内容完成写作任务的作文形式。其本质依然是材料作文,只是在材料的基础上,增加了明确的指向性任务,意在增强写作的目的性,也能防止套作。这种作文题重在考查学生对于事物或社会现象的态度与看法,思维的深度与广度,表达的清晰与晓畅。

任务驱动型作文,提供了明确的交际语境,将话题内容、作者身份、读者对象、写作目的、写作文体、语言风格等作为题目的“规定成分”出现,考查考生根据写作任务语境去设计写作主题、选择材料、选择材料的呈现方式(文体)和语言表达风格等的能力。

1.审题三原则

整体性原则 审题要有全局意识,要从材料的整体着眼,不能纠缠于局部的细节,否则很有可能出现偏题、跑题等现象。

多向性原则 一般来说,材料作文中的材料所蕴含的观点并不是唯一的,从不同的角度可以得到不同的结论,因此,要学会多角度审视材料。

筛选性原则 因为从材料中获得的观点可以有多样性,因此,在进入写作时对所提炼的观点还要进行适当的筛选。筛选时要注意三点:①服从材料的整体;②观点比较新颖;③有理可讲,有话可说。

2.立意四原则

准 准确、鲜明。立意准确就是准确提炼材料的主旨,做到“思想健康,中心明确”。“思想健康”就是要体现时代的正能量,抒发积极健康的感情。

稳 理性、稳妥。所持观点中肯,不走极端。用联系的、发展的、全面的观点来分析问题,行文缜密妥当。

深 深刻、集中。“深刻”指论证触及事物或问题的本质,能揭示问题产生的原因,能提出解决问题的思路或方法,观点具有启发性。“集中”指作文围绕一个主题深入开掘,不旁敲侧击,不零乱分散。

新 新颖、独到。指观点、材料、论证过程新鲜有创意,有个性特点,能给人以新鲜的心灵感受与教益;但“新”建立在写作者对社会、生活、事物所具有的独到、深刻的认识与理解之上,要行文有度,不可弄巧成拙。

三、审题方法

1.主旨领悟法(提炼中心)

2.关键词句法

3.由果溯因法

4.寓意揭示法(由物及人)

5.对象切入法

6.求同存异

7.寻找关系

考题及问题回顾

02

(3.6周考)成都七中入学考试作文题:

北京冬奥会开幕式上,从二十四节气开启冬奥会开幕式倒计时,到“黄河之水天上来”幻化成破冰五环,从运动员走过的冰雪雕刻的“中国门”和“中国窗”,到焰火打造出的“空中迎客松”……中国的文化元素贯穿于整个开幕式的始终,向全世界展现着中国文化的独特魅力,获得了海内外观众的无数赞许。

近年来,故宫博物院文创开发风生水起,朝服布包、彩绘陶人俑晴雨伞,故宫建筑微雕等很多“爆款”潮品早已名声在外……中国风搭配时尚感的“潮”式表现,让中国传统文化元素融入到了当代生活,获得了越来越多的认同,也成为年轻人表达自我的方式。

某报举行“中国传统文化的当下认同”主题征文活动,请结合上述材料写一篇文章,表达你的认识与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不少于800字。

参考立意及思路:

1.由材料到现实,列举关于传统文化融入现代生活的素材

2.点明传统文化融入现代生活中受欢迎的原因;

3.如何让传统文化得到广泛认同,尤其是年轻人的认同,甚至走出国门,走向世界。

审题及写作问题:

1.主题词准确,但容易“狸猫换太子”,且较多同学扩写材料;

2.只举例,不分析;

3.大多数学生没论述受欢迎原因;

4.偏重写传统文化是什么,文化认同的三个层次(个人、国家、世界),但忽略如何做;

5.怎么做这个问题上,个别同学能写到创新,但较浅显,且不与传承结合。

2.22语文月考

材料一:兼听则明,偏听则暗。

材料二:考察一个人判断力,主要考察他信息来源的多样性。有无数可怜人,长期生活在单一信息里,而且是一种完全被扭曲颠倒的信息。这是导致人们愚昧且自信的最大原因。

材料三:当个人为孤立个体时,有着自己鲜明的个性特征;当个人融入群体后,其所有个性都会被群体湮没,个体思想就会迅速被群体思想取代。

材料一:兼听、偏听

材料二:信息

材料三:个体、群体、思想

寻找三则材料之间的关系,在关键词中建立联系来立意。

审题问题:

1.只写到其中一则材料,尤其是材料一。

2.材料的关键词概括不到位;

3.理不清三则材料的关系。

参考立意:

1.在“乱花渐欲迷人眼”的信息世界里,青年人应该恪守追求真理,尊重事实,敬畏常识,讲求逻辑的思想底线;

2.对于网络空间中的芜杂信息,年轻人不可盲从盲信,要学会甄别取舍,学会独立思考、理性判断;

3.君子须有不和众嚣、独具我见的胆识;

4.网络空间,屡有“谣言惑众”的现象,亟待加强公众网络素养教育,以提高辨别网络信息真伪的能力。

2021年10月16日,人民日报微博发了一条“跨越时空的同一天”的博文,引发网友热议。1964年10月16日的《人民日报》报道我国第一颗原子弹爆炸成功;2003年10月16日的《人民日报》报道我国首次载人航天飞行圆满成功;2021年 10月16日的《人民日报》报道神舟十三号发射圆满成功。

这看似极为巧合,但巧合中又有着深刻的必然。上述材料带给你怎样的感悟和认识?请写一篇文章。

要求:结合材料,选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人 信息;不少于 800 字。

真题演练

03

2021年全国新高考卷一

阅读下面的材料,根据要求写作。

1917年4月,毛泽东在《新青年》发表《体育之研究》一文,其中论及“体育之效”时指出:人的身体会天天变化。目不明可以明,耳不聪可以聪。生而强者如果滥用其强,即使是至强者,最终也许会转为至弱;而弱者如果勤自锻炼,增益其所不能,久之也会变而为强。因此,“生而强者不必自喜也,生而弱者不必自悲也。吾生而弱乎,或者天之诱我以至于强,未可知也”。

以上论述具有启示意义。请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

1.材料解读:人的身体每天都是变化的,眼睛不明亮可以变得明亮,耳朵不灵敏可以变得灵敏。但是如果生来身体就很强壮的人如果滥用强力那么他的强也会变弱,天生体弱的人如果勤苦锻炼也会变得身体强壮。强壮的人不必自喜,体弱的人也不必自我悲伤,先天的孱弱或许正是上天要引导我通过努力作为来变强壮。

2.参考立意:

强弱可改,事在人为;

在“锻炼”中成长;

先天不足,后天可补;

自满者弱,自强者强

锻身锻心,强我强国

……

2018年全国卷三

阅读下面的材料,根据要求写作。

时间就是金钱,效率就是生命——特区口号,深圳,1981

绿水青山也是金山银山——时评标题,浙江,2005

走好我们这一代人的长征路——新区标语,雄安,2017

要求:围绕材料内容及含意,选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不少于800字。

审题

相异点 第一则

第二则

第三则

相同点

深圳口号艰难起步,改革开放刚刚开始,追求高速发展,摆脱贫穷是主旋律。

浙江口号调整脚步,改革开放必须继续前行,但要重视人与自然和谐共生的可持续发展。

雄安口号迈开大步,进入新时代,接力奋斗,砥砺前行,将改革开放进行到底。

不忘初心,改革开放永不停步。(论点)

参考立意:

1.转变思路,与时代接轨;

2.把握时代脉搏,承担青年责任;

3.在变革中求发展,在创新中求跨越;

4.领悟时代精神,唱出时代主旋律;

5.观念因势利导,发展顺时而变。

课后作业:

2020年江苏卷——审题立意,写下提纲

根据以下材料,选取角度,自拟题目,写一篇不少于800字的文章;除诗歌外,文体自选。

同声相应,同气相求。人们总是关注自己喜爱的人和事,久而久之,就会被同类信息所环绕、所塑造。智能互联网时代,这种环绕更加紧密,这种塑造更加可感。你未来的样子,也许就开始于当下一次从心所欲的浏览,一串惺惺相惜的点赞,一回情不自禁的分享,一场突如其来的感动。

第一句“同声相应,同气相求”,出自《周易》,指同样的声音能产生共鸣,同样的气味能相互融合,即志趣、意见相同的人自然地结合在一起。读懂这一句,需要考生有一定的古文积累的功底。

第二句“人们总是关注自己喜爱的人和事,久而久之,就会被同类信息所环绕、所塑造”,用白话文的形式进一步阐释,将“同声”“同气”界定为人们共同“喜爱的人和事”“同类信息”。此外,后面的“所塑造”,呈现了受这种“同类信息”环绕后,人们所受的影响,用“塑造”一词,一定程度上体现出题人的立场,是认为这一影响总体是积极的。

后两句可看作由材料的核心观点生发的具体场景和具体行为。

第三句“智能互联网时代,这种环绕更加紧密,这种塑造更加可感”可以看作由前两句核心观点生发的具体场景,出题人提倡考生能多在现代语境下去考量“同类信息”对自我的“塑造”,如何选择。

第四句“你未来的样子,也许就开始于当下一次从心所欲的浏览,一串惺惺相惜的点赞,一回情不自禁的分享,一场突如其来的感动”进一步强化,当下受同类信息的环绕,会影响到“你未来的样子”,并给考生提供了几个可以从小处下笔的具体场景。这一系列具体行动,都应基于“同声相应,同气相求”的初衷生发而来,且对未来自我的塑造产生积极的影响。

同课章节目录