2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要下册第4课中古时期的亚洲 课件(31张)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要下册第4课中古时期的亚洲 课件(31张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 330.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-17 07:10:31 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

第4课 中古时期的亚洲

【课程标准】

通过了解中古时期亚洲地区的不同国家、民族、宗教和社会变化,认识这一时期世界各区域文明的多元面貌。

【概念阐释】

1.伊斯兰教

“伊斯兰”原意为顺从,指顺从安拉的意志。信仰伊斯兰教者称为“穆斯林”,意为独尊安拉、服从先知的人。教义:宗教信仰:六条基本信条+宗教义务:五项基本功课 即“五功。主张:宣扬信仰唯一的神——“安拉”,宣扬自己是安拉的使者和最后的先知。经典:《古兰经》根据穆罕默德生前言行(启示)纪录编纂而成,共114章,6200余节,内容丰富,对虔诚徒众生活的各个方面,对风俗和卫生、结婚和离婚、商业和政治、犯罪及惩罚、和平与战争予以指导。念功:穆斯林一生必须完全理解、绝对接受地背诵“除安拉外,再无神灵,穆罕默德是安拉的使者。”

2.哈里发和苏丹

哈里发是伊斯兰教的领袖,被认为是安拉在大地上的代理人,同时也作为伊斯兰教阿拉伯政权元首的称呼,因此在政教合一的国家是宗教领袖兼国家元首的称呼。苏丹最早是地方行政首脑和军队的指挥官,在伊斯兰教世界分裂后,地方政治势力纷纷自立为王,遂成为军政宗教兼有的首脑名称。

3.印度教

笈多帝国时期兴起,由婆罗门教演变而来的印度教得到统治阶级支持,以后逐渐发展为印度的主要宗教。

壹

阿 拉 伯 帝 国

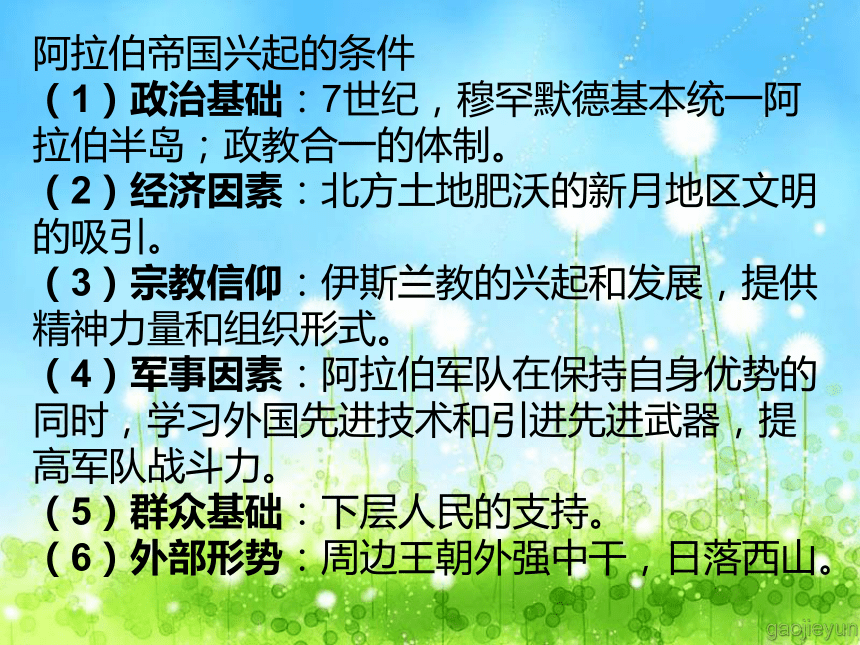

阿拉伯帝国兴起的条件

(1)政治基础:7世纪,穆罕默德基本统一阿拉伯半岛;政教合一的体制。

(2)经济因素:北方土地肥沃的新月地区文明的吸引。

(3)宗教信仰:伊斯兰教的兴起和发展,提供精神力量和组织形式。

(4)军事因素:阿拉伯军队在保持自身优势的同时,学习外国先进技术和引进先进武器,提高军队战斗力。

(5)群众基础:下层人民的支持。

(6)外部形势:周边王朝外强中干,日落西山。

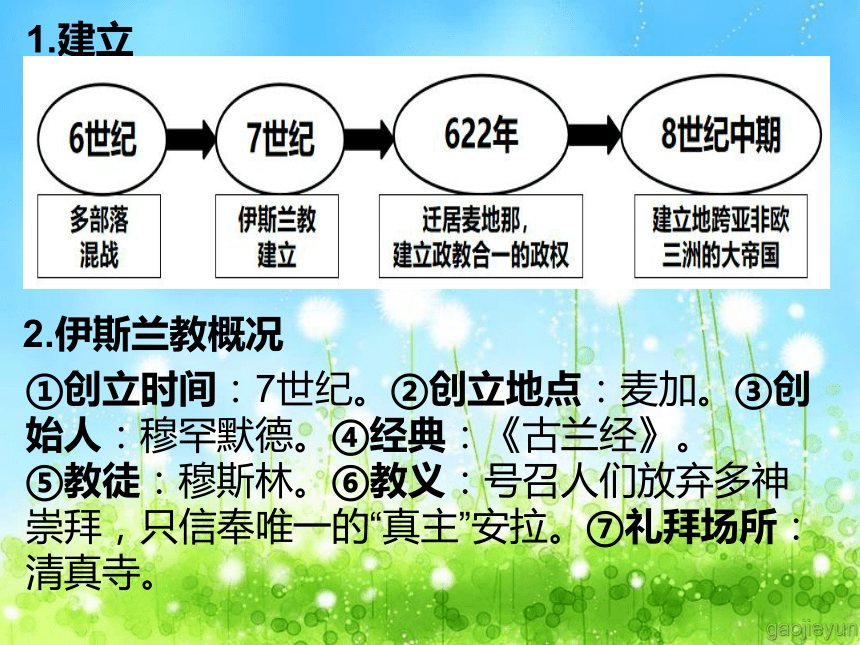

1.建立

2.伊斯兰教概况

①创立时间:7世纪。②创立地点:麦加。③创始人:穆罕默德。④经典:《古兰经》。

⑤教徒:穆斯林。⑥教义:号召人们放弃多神崇拜,只信奉唯一的“真主”安拉。⑦礼拜场所:清真寺。

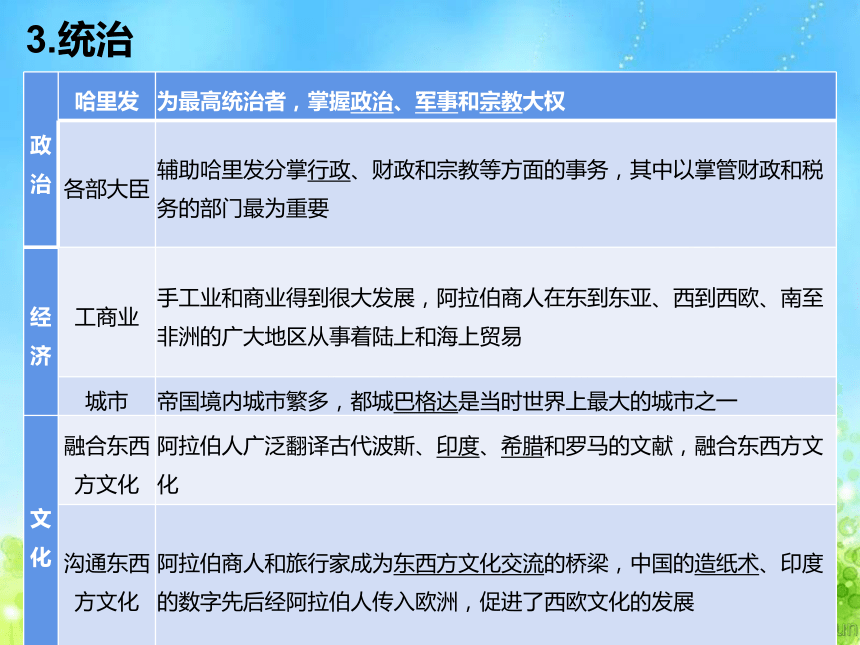

3.统治

政治 哈里发 为最高统治者,掌握政治、军事和宗教大权

各部大臣 辅助哈里发分掌行政、财政和宗教等方面的事务,其中以掌管财政和税务的部门最为重要

经济 工商业 手工业和商业得到很大发展,阿拉伯商人在东到东亚、西到西欧、南至非洲的广大地区从事着陆上和海上贸易

城市 帝国境内城市繁多,都城巴格达是当时世界上最大的城市之一

文化 融合东西方文化 阿拉伯人广泛翻译古代波斯、印度、希腊和罗马的文献,融合东西方文化

沟通东西 方文化 阿拉伯商人和旅行家成为东西方文化交流的桥梁,中国的造纸术、印度的数字先后经阿拉伯人传入欧洲,促进了西欧文化的发展

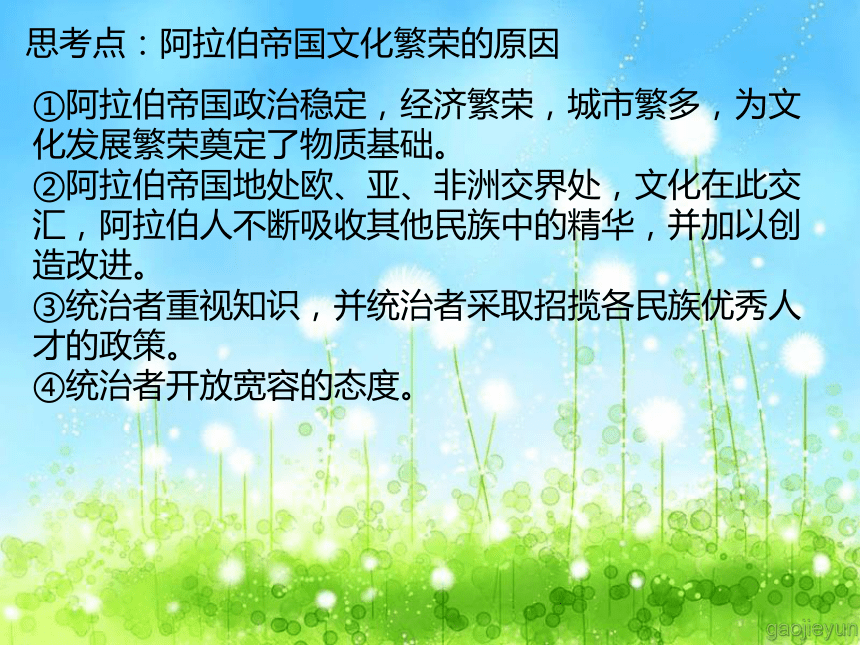

思考点:阿拉伯帝国文化繁荣的原因

①阿拉伯帝国政治稳定,经济繁荣,城市繁多,为文化发展繁荣奠定了物质基础。

②阿拉伯帝国地处欧、亚、非洲交界处,文化在此交汇,阿拉伯人不断吸收其他民族中的精华,并加以创造改进。

③统治者重视知识,并统治者采取招揽各民族优秀人才的政策。

④统治者开放宽容的态度。

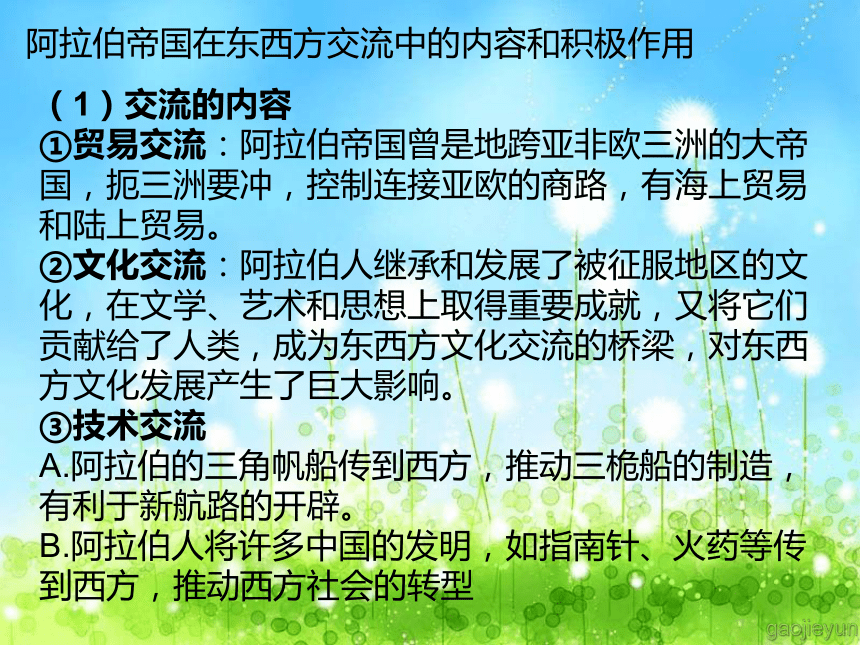

阿拉伯帝国在东西方交流中的内容和积极作用

(1)交流的内容

①贸易交流:阿拉伯帝国曾是地跨亚非欧三洲的大帝国,扼三洲要冲,控制连接亚欧的商路,有海上贸易和陆上贸易。

②文化交流:阿拉伯人继承和发展了被征服地区的文化,在文学、艺术和思想上取得重要成就,又将它们贡献给了人类,成为东西方文化交流的桥梁,对东西方文化发展产生了巨大影响。

③技术交流

A.阿拉伯的三角帆船传到西方,推动三桅船的制造,有利于新航路的开辟。

B.阿拉伯人将许多中国的发明,如指南针、火药等传到西方,推动西方社会的转型

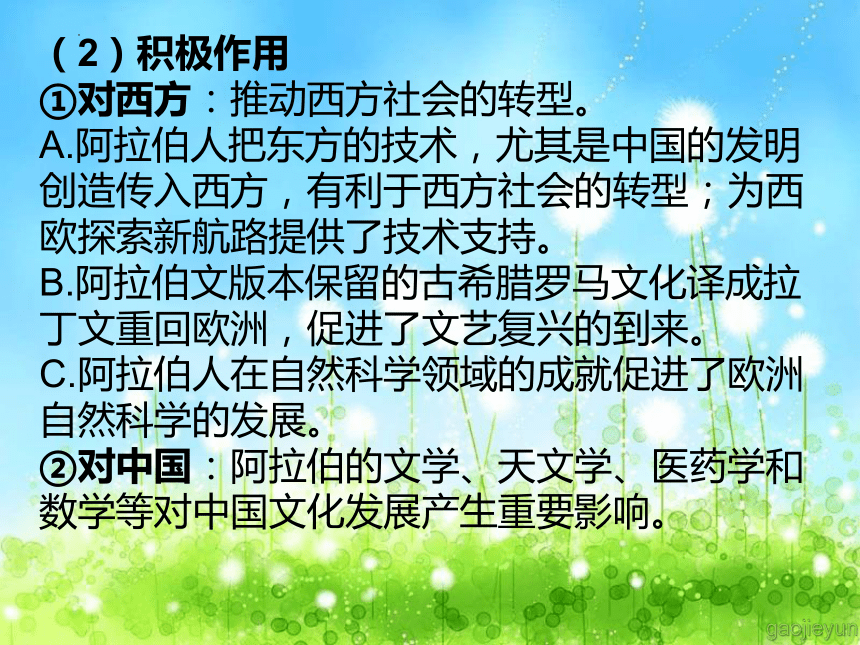

(2)积极作用

①对西方:推动西方社会的转型。

A.阿拉伯人把东方的技术,尤其是中国的发明创造传入西方,有利于西方社会的转型;为西欧探索新航路提供了技术支持。

B.阿拉伯文版本保留的古希腊罗马文化译成拉丁文重回欧洲,促进了文艺复兴的到来。

C.阿拉伯人在自然科学领域的成就促进了欧洲自然科学的发展。

②对中国:阿拉伯的文学、天文学、医药学和数学等对中国文化发展产生重要影响。

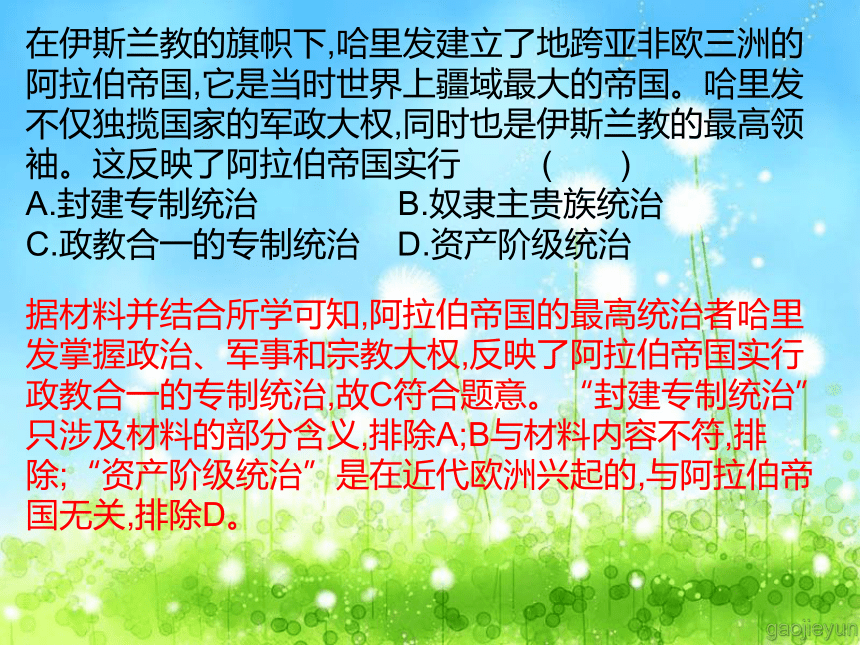

在伊斯兰教的旗帜下,哈里发建立了地跨亚非欧三洲的阿拉伯帝国,它是当时世界上疆域最大的帝国。哈里发不仅独揽国家的军政大权,同时也是伊斯兰教的最高领袖。这反映了阿拉伯帝国实行 ( )

A.封建专制统治 B.奴隶主贵族统治

C.政教合一的专制统治 D.资产阶级统治

据材料并结合所学可知,阿拉伯帝国的最高统治者哈里发掌握政治、军事和宗教大权,反映了阿拉伯帝国实行政教合一的专制统治,故C符合题意。“封建专制统治”只涉及材料的部分含义,排除A;B与材料内容不符,排除;“资产阶级统治”是在近代欧洲兴起的,与阿拉伯帝国无关,排除D。

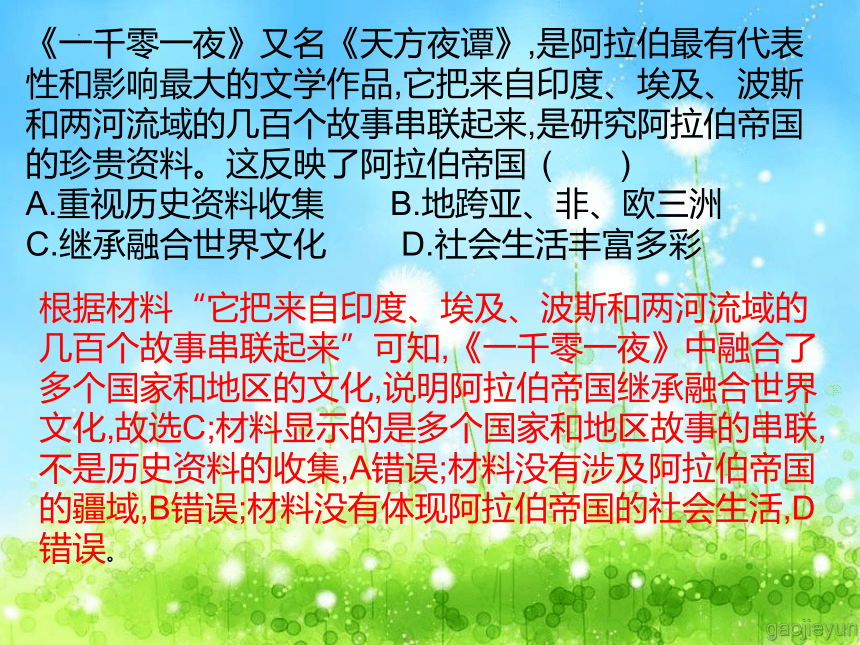

《一千零一夜》又名《天方夜谭》,是阿拉伯最有代表性和影响最大的文学作品,它把来自印度、埃及、波斯和两河流域的几百个故事串联起来,是研究阿拉伯帝国的珍贵资料。这反映了阿拉伯帝国 ( )

A.重视历史资料收集 B.地跨亚、非、欧三洲

C.继承融合世界文化 D.社会生活丰富多彩

根据材料“它把来自印度、埃及、波斯和两河流域的几百个故事串联起来”可知,《一千零一夜》中融合了多个国家和地区的文化,说明阿拉伯帝国继承融合世界文化,故选C;材料显示的是多个国家和地区故事的串联,不是历史资料的收集,A错误;材料没有涉及阿拉伯帝国的疆域,B错误;材料没有体现阿拉伯帝国的社会生活,D错误。

在阿拉伯帝国早期对外征服和对被征服地进行统治时,统治者强令被他们占领的中亚各国人民改变原来的宗教信仰,并强迫当地居民接受新的宗教信仰,破坏被他们征服的各民族的文化和风俗习惯。阿拉伯帝国这样做的根本目的是 ( )

A.加速殖民扩张,扩大统治区域

B.加快东西文化融合

C.以文化征服巩固自己的统治

D.向外传播伊斯兰教

阿拉伯帝国强迫被占领地区的人民改变信仰,接受新的信仰,破坏被征服地区的文化和风俗习惯,其目的是通过文化手段来控制被征服的地区,巩固统治,C正确,排除B;材料中的举措是为了巩固现有征服区域,而非加速殖民扩张,排除A;D不属于根本目的,排除。

贰

奥 斯 曼 帝 国 的 兴 起

1.兴起

2.奥斯曼帝国(政教合一的军事封建帝国)的统治

(1)政治上

①苏丹:帝国的最高统治者;宗教领袖;国家和军队的主宰;全国土地的最高所有者。

②统治阶级:宗教上层封建主。

③工商业者、农民:承担各种苛捐杂税。

(2)经济上:

①15—16世纪,帝国一度经济繁荣,首都伊斯坦布尔成为东西方经济文化交流中心。

②帝国控制了连接亚欧的商路,对过往商品征收重税,东西方之间的贸易受到一定影响。

3. 衰落的原因

①社会方面:军事采邑制的瓦解;掠夺式的收入;统治阶级腐败;外来势力煽动。

②军事方面:近卫军的变质;对外战争接连失败;军力衰退导致各地割据与起义。

奥斯曼帝国对亚洲、欧洲和世界历史的影响

(1)它保存了大量的希腊、罗马古籍,为后来西欧的文艺复兴提供了丰富的精神营养。

(2)它对基督教、希腊罗马的古典文化传统和西亚、北非等地的东方文化因素兼收并蓄,创造了独具特色的文化;继承了东罗马帝国及伊斯兰文化,采纳地中海、黑海周边地区的传统、艺术及文化体系,并加入了新的元素,因而东西文明在其得以综合并创新发展。

(3)东西方之间的贸易:奥斯曼帝国扼守欧亚非三洲要冲,在地中海也区对亚欧商旅征收重税和海盗式抢劫,破坏了地中海区域原来的商业秩序和环境;造成西欧商业危机,促使西欧国家致力于寻找新的商路,开辟新航路。

(4)战争与和平:奥斯曼帝国征服巴尔干和东南欧部分地区,导致该地区国际关系的紧张,成为一战爆发的火药桶。

(5)文化多样性:奥斯曼帝国的向外扩张,使伊斯兰教及其文化得到更大范围的传播和发展,促进世界文化的多样性和丰富性。

“征服者……征服了君士坦丁堡,一个新的纪元,帝国的纪元,正式开始了。这个新的巨人,跨博斯普鲁斯海峡而屹立,一只脚踏在亚洲,另一只脚踏在欧洲。”材料中“这个新的巨人” ( )

A.灭亡了拜占庭帝国

B.主动学习东西方文化

C.印度教逐步得到推广

D.学习借鉴中国的政治制度

根据材料信息“征服了君士坦丁堡”“一只脚踏在亚洲,另一只脚踏在欧洲”可以判断这是奥斯曼帝国。奥斯曼帝国崛起后,开始积极向欧洲扩张,并灭亡了拜占庭帝国,故A正确。

奥斯曼帝国的手工业者由国家管理,产品的种类、数量与分配由国家控制。同样,商业也受国家的监督,商品的质量和价格都由法令规定,盐、肥皂、蜡的贸易由国家垄断。从材料可以看出奥斯曼帝国 ( )

A.实行国家垄断工商业的政策

B.工商业发展比较落后

C.实行重农抑商政策

D.国家政权的力量促进了工商业的发展

据材料“手工业者由国家管理……贸易由国家垄断”可知,奥斯曼帝国对工商业进行垄断,故A正确;从材料中无法看出奥斯曼帝国工商业发展比较落后,故B错误;国家控制商业并不意味着实行的是重农抑商政策,故C错误;材料中的做法在某种程度上不利于工商业的发展,故D错误。

三

南 亚 与 东 亚 的 国 家

印度

笈多帝国 德里苏丹

建立 4世纪 13世纪

宗教 印度教 伊斯兰教

政治统治 中央 国王直接控制的地区主要为恒河中下游,实行中央集权的专制制度 苏丹握有最高行政、立法、司法和军事权力

地方 大部分地区保留藩王,政令不够统一;建立起了等级分明、管理有序的地方行政系统 地方划分行省,行省总督由苏丹任命,重要职位由穆斯林担任

日本

1.兴起:秦汉时期,中国移民迁入,把冶铁和水稻种植技术带到日本,推动了日本社会的发展。

2.大化改新:

(1)概况:646年开始,日本经过约半个世纪改革,模仿隋唐制度建立了中央集权制国家。

(2)意义:①大化改新使日本社会政治稳定,经济发展;②使日本从奴隶社会向封建社会过渡。

3.幕府统治

(1)背景:中央集权体制开始瓦解,庄园和武士集团形成(土地国有→土地私有)。

日本大化改新的背景、内容和意义

(1)背景

①6—7世纪,日本的社会矛盾十分尖锐,大贵族、奴隶主势力强大,政局混乱,改革势在必行。

②7世纪中期,改革派发动宫廷政变,新上台执政的孝德天皇颁布改新诏书,大化改新开始。

(2)内容

①政治上,建立以天皇为中心的中央集权国家,废除贵族世袭制,以才选官;地方设国、郡、里三级,由中央派官治理。

②经济上,把很多贵族土地收归国有,部民转为国家公民;国家定期把田地分给农民耕种,向他们收取赋税。

(3)意义:日本大化改新是日本从奴隶社会向封建社会过渡的标志。

2)建立:12世纪末,武士集团首领源赖朝在镰仓建立幕府,从朝廷处获得镇压叛乱、征收赋税等权利。

(3)统治

①天皇:以天皇为首的朝廷只保有名义上的中央政府称号。

②将军与武士:以将军为首的幕府掌握实权。将军与武士结成主从关系,武士成为将军的家臣。将军赋予武士官职和俸禄,武士对将军宣誓效忠,并承担纳贡和兵役等义务。

③德川幕府:17世纪建立,意图以闭关锁国加强统治,抵制外来影响。

A.原因

a.外因:抵制西方列强的的殖民侵略扩张。b.内因:日本处于封建社会晚期,是封建制度最稳定牢固的时期。

c.根本原因:自给自足小农经济为主体对外界事物需求很低,因此寻求对外经济交流的欲望也很低,经济基础。

B.认识:一个国家要维护独立,实现民族振兴,必须实行对外开放,加强与世界各地各民族的交往联系,不断汲取外来先进技术和文化,才能立于世界民族之林。

(4)影响:①导致日本中央集权体制逐渐瓦解;②使手工业、农业技术得到进步;城镇逐渐形成;加快了内外贸易,日本经济迅速发展,同时使日本独特文化得以昌盛;③德川幕府严格的等级制和锁国政策保护了封建制度,但使得社会矛盾日益尖锐;也失去了利用工业革命等海外优势条件促进经济发展的机会,造成了日本的落后,为19世纪中期的内外危机留下了隐患。

[图示解史] 日本中央官制

日本中央官制明显深受唐代三省六部制的影响。

朝鲜

(1)7世纪末:新罗初步统一朝鲜半岛,模仿中国建立中央集权国家

(2)10世纪初:新罗人王建建立高丽王朝,仿效唐制,三省六部、地方十道、土地国有、科举考试、儒家经典、词章之学

(3)14世纪末:高丽大将李成桂自立为王,迁都汉城,改国号为朝鲜。

(4)16世纪末:中朝军民联合抗击日本侵略,明大将邓子龙、朝鲜大将李舜臣牺牲。

类别 政教合一的西亚 多种宗教的南亚 中央集权的东亚

政治 政教合一的专制统治 政教合一的君主集权体制,但由于宗教冲突仍处于分裂割据的状态 君主中央集权体制

经济 农业、手工业、商业繁荣,对外贸易发达 农业、手工业、商业繁荣,对外贸易发达 农业、手工业、商业发展较快,对外贸易兴盛

文化 多民族文化异彩纷呈,对世界文明做出了重大贡献 多种宗教文化并存,在相互借鉴中发展 以中国儒学文化为中心,相互影响、相互借鉴

“笈多王朝时期国王赐给官吏、贵族、寺院的封地逐渐演变为世袭的私有领地……封地领有者往往将君主封赐的领地再分封赏赐给自己的臣属。”据此可知

A.等级制的附庸臣属关系形成

B.土地封赐程序极其严格

C.君主由此确立权力至尊地位

D.等级分封预示着分裂割据

由材料信息可以看出,笈多王朝通过对土地的层层分封,以土地为纽带,形成了等级制的附庸臣属关系,故A项正确。

日本古代有着军人干政的历史,军事强人以成为征夷大将军为志向,期望开设幕府,并且掌握政权。他们在形式上取得了天皇授权,实则以军事统治进行封建采邑,凌驾于正规的文人中央集权政府机构之上。这说明日本的幕府统治属于 ( )

A.天皇权力至上

B.资产阶级专政

C.封建军事专政

D.封建割据性质

据材料可知,日本的幕府统治中掌握政权的是军事强人,他们以军事统治进行封建采邑,凌驾于正规的文人中央集权政府机构之上,表明幕府统治属于封建军事专政,故选C,排除B、D。军事强人掌握实际政权,而非天皇权力至上,排除A。

朝鲜王朝的考试除了每三年一次的“式年试”,还有各种不定期的“别试”。具有代表性的别试,国王还会亲临考场,例如以成均馆的儒生为考试对象的“谒圣试”等。材料说明 ( )

A.儒家思想对朝鲜王朝影响较大

B.朝鲜王朝完全效仿唐朝科举考试

C.科举考试推动朝鲜社会的发展

D.历代统治者都重视官员的选拔

由材料“以成均馆的儒生为考试对象的‘谒圣试’”可知,儒家思想对朝鲜王朝影响较大,A项正确。B项“完全”的说法过于绝对且不符合史实,排除。材料未体现“科举考试推动朝鲜社会的发展”和“历代统治者都重视官员的选拔”,排除C、D两项。

第4课 中古时期的亚洲

【课程标准】

通过了解中古时期亚洲地区的不同国家、民族、宗教和社会变化,认识这一时期世界各区域文明的多元面貌。

【概念阐释】

1.伊斯兰教

“伊斯兰”原意为顺从,指顺从安拉的意志。信仰伊斯兰教者称为“穆斯林”,意为独尊安拉、服从先知的人。教义:宗教信仰:六条基本信条+宗教义务:五项基本功课 即“五功。主张:宣扬信仰唯一的神——“安拉”,宣扬自己是安拉的使者和最后的先知。经典:《古兰经》根据穆罕默德生前言行(启示)纪录编纂而成,共114章,6200余节,内容丰富,对虔诚徒众生活的各个方面,对风俗和卫生、结婚和离婚、商业和政治、犯罪及惩罚、和平与战争予以指导。念功:穆斯林一生必须完全理解、绝对接受地背诵“除安拉外,再无神灵,穆罕默德是安拉的使者。”

2.哈里发和苏丹

哈里发是伊斯兰教的领袖,被认为是安拉在大地上的代理人,同时也作为伊斯兰教阿拉伯政权元首的称呼,因此在政教合一的国家是宗教领袖兼国家元首的称呼。苏丹最早是地方行政首脑和军队的指挥官,在伊斯兰教世界分裂后,地方政治势力纷纷自立为王,遂成为军政宗教兼有的首脑名称。

3.印度教

笈多帝国时期兴起,由婆罗门教演变而来的印度教得到统治阶级支持,以后逐渐发展为印度的主要宗教。

壹

阿 拉 伯 帝 国

阿拉伯帝国兴起的条件

(1)政治基础:7世纪,穆罕默德基本统一阿拉伯半岛;政教合一的体制。

(2)经济因素:北方土地肥沃的新月地区文明的吸引。

(3)宗教信仰:伊斯兰教的兴起和发展,提供精神力量和组织形式。

(4)军事因素:阿拉伯军队在保持自身优势的同时,学习外国先进技术和引进先进武器,提高军队战斗力。

(5)群众基础:下层人民的支持。

(6)外部形势:周边王朝外强中干,日落西山。

1.建立

2.伊斯兰教概况

①创立时间:7世纪。②创立地点:麦加。③创始人:穆罕默德。④经典:《古兰经》。

⑤教徒:穆斯林。⑥教义:号召人们放弃多神崇拜,只信奉唯一的“真主”安拉。⑦礼拜场所:清真寺。

3.统治

政治 哈里发 为最高统治者,掌握政治、军事和宗教大权

各部大臣 辅助哈里发分掌行政、财政和宗教等方面的事务,其中以掌管财政和税务的部门最为重要

经济 工商业 手工业和商业得到很大发展,阿拉伯商人在东到东亚、西到西欧、南至非洲的广大地区从事着陆上和海上贸易

城市 帝国境内城市繁多,都城巴格达是当时世界上最大的城市之一

文化 融合东西方文化 阿拉伯人广泛翻译古代波斯、印度、希腊和罗马的文献,融合东西方文化

沟通东西 方文化 阿拉伯商人和旅行家成为东西方文化交流的桥梁,中国的造纸术、印度的数字先后经阿拉伯人传入欧洲,促进了西欧文化的发展

思考点:阿拉伯帝国文化繁荣的原因

①阿拉伯帝国政治稳定,经济繁荣,城市繁多,为文化发展繁荣奠定了物质基础。

②阿拉伯帝国地处欧、亚、非洲交界处,文化在此交汇,阿拉伯人不断吸收其他民族中的精华,并加以创造改进。

③统治者重视知识,并统治者采取招揽各民族优秀人才的政策。

④统治者开放宽容的态度。

阿拉伯帝国在东西方交流中的内容和积极作用

(1)交流的内容

①贸易交流:阿拉伯帝国曾是地跨亚非欧三洲的大帝国,扼三洲要冲,控制连接亚欧的商路,有海上贸易和陆上贸易。

②文化交流:阿拉伯人继承和发展了被征服地区的文化,在文学、艺术和思想上取得重要成就,又将它们贡献给了人类,成为东西方文化交流的桥梁,对东西方文化发展产生了巨大影响。

③技术交流

A.阿拉伯的三角帆船传到西方,推动三桅船的制造,有利于新航路的开辟。

B.阿拉伯人将许多中国的发明,如指南针、火药等传到西方,推动西方社会的转型

(2)积极作用

①对西方:推动西方社会的转型。

A.阿拉伯人把东方的技术,尤其是中国的发明创造传入西方,有利于西方社会的转型;为西欧探索新航路提供了技术支持。

B.阿拉伯文版本保留的古希腊罗马文化译成拉丁文重回欧洲,促进了文艺复兴的到来。

C.阿拉伯人在自然科学领域的成就促进了欧洲自然科学的发展。

②对中国:阿拉伯的文学、天文学、医药学和数学等对中国文化发展产生重要影响。

在伊斯兰教的旗帜下,哈里发建立了地跨亚非欧三洲的阿拉伯帝国,它是当时世界上疆域最大的帝国。哈里发不仅独揽国家的军政大权,同时也是伊斯兰教的最高领袖。这反映了阿拉伯帝国实行 ( )

A.封建专制统治 B.奴隶主贵族统治

C.政教合一的专制统治 D.资产阶级统治

据材料并结合所学可知,阿拉伯帝国的最高统治者哈里发掌握政治、军事和宗教大权,反映了阿拉伯帝国实行政教合一的专制统治,故C符合题意。“封建专制统治”只涉及材料的部分含义,排除A;B与材料内容不符,排除;“资产阶级统治”是在近代欧洲兴起的,与阿拉伯帝国无关,排除D。

《一千零一夜》又名《天方夜谭》,是阿拉伯最有代表性和影响最大的文学作品,它把来自印度、埃及、波斯和两河流域的几百个故事串联起来,是研究阿拉伯帝国的珍贵资料。这反映了阿拉伯帝国 ( )

A.重视历史资料收集 B.地跨亚、非、欧三洲

C.继承融合世界文化 D.社会生活丰富多彩

根据材料“它把来自印度、埃及、波斯和两河流域的几百个故事串联起来”可知,《一千零一夜》中融合了多个国家和地区的文化,说明阿拉伯帝国继承融合世界文化,故选C;材料显示的是多个国家和地区故事的串联,不是历史资料的收集,A错误;材料没有涉及阿拉伯帝国的疆域,B错误;材料没有体现阿拉伯帝国的社会生活,D错误。

在阿拉伯帝国早期对外征服和对被征服地进行统治时,统治者强令被他们占领的中亚各国人民改变原来的宗教信仰,并强迫当地居民接受新的宗教信仰,破坏被他们征服的各民族的文化和风俗习惯。阿拉伯帝国这样做的根本目的是 ( )

A.加速殖民扩张,扩大统治区域

B.加快东西文化融合

C.以文化征服巩固自己的统治

D.向外传播伊斯兰教

阿拉伯帝国强迫被占领地区的人民改变信仰,接受新的信仰,破坏被征服地区的文化和风俗习惯,其目的是通过文化手段来控制被征服的地区,巩固统治,C正确,排除B;材料中的举措是为了巩固现有征服区域,而非加速殖民扩张,排除A;D不属于根本目的,排除。

贰

奥 斯 曼 帝 国 的 兴 起

1.兴起

2.奥斯曼帝国(政教合一的军事封建帝国)的统治

(1)政治上

①苏丹:帝国的最高统治者;宗教领袖;国家和军队的主宰;全国土地的最高所有者。

②统治阶级:宗教上层封建主。

③工商业者、农民:承担各种苛捐杂税。

(2)经济上:

①15—16世纪,帝国一度经济繁荣,首都伊斯坦布尔成为东西方经济文化交流中心。

②帝国控制了连接亚欧的商路,对过往商品征收重税,东西方之间的贸易受到一定影响。

3. 衰落的原因

①社会方面:军事采邑制的瓦解;掠夺式的收入;统治阶级腐败;外来势力煽动。

②军事方面:近卫军的变质;对外战争接连失败;军力衰退导致各地割据与起义。

奥斯曼帝国对亚洲、欧洲和世界历史的影响

(1)它保存了大量的希腊、罗马古籍,为后来西欧的文艺复兴提供了丰富的精神营养。

(2)它对基督教、希腊罗马的古典文化传统和西亚、北非等地的东方文化因素兼收并蓄,创造了独具特色的文化;继承了东罗马帝国及伊斯兰文化,采纳地中海、黑海周边地区的传统、艺术及文化体系,并加入了新的元素,因而东西文明在其得以综合并创新发展。

(3)东西方之间的贸易:奥斯曼帝国扼守欧亚非三洲要冲,在地中海也区对亚欧商旅征收重税和海盗式抢劫,破坏了地中海区域原来的商业秩序和环境;造成西欧商业危机,促使西欧国家致力于寻找新的商路,开辟新航路。

(4)战争与和平:奥斯曼帝国征服巴尔干和东南欧部分地区,导致该地区国际关系的紧张,成为一战爆发的火药桶。

(5)文化多样性:奥斯曼帝国的向外扩张,使伊斯兰教及其文化得到更大范围的传播和发展,促进世界文化的多样性和丰富性。

“征服者……征服了君士坦丁堡,一个新的纪元,帝国的纪元,正式开始了。这个新的巨人,跨博斯普鲁斯海峡而屹立,一只脚踏在亚洲,另一只脚踏在欧洲。”材料中“这个新的巨人” ( )

A.灭亡了拜占庭帝国

B.主动学习东西方文化

C.印度教逐步得到推广

D.学习借鉴中国的政治制度

根据材料信息“征服了君士坦丁堡”“一只脚踏在亚洲,另一只脚踏在欧洲”可以判断这是奥斯曼帝国。奥斯曼帝国崛起后,开始积极向欧洲扩张,并灭亡了拜占庭帝国,故A正确。

奥斯曼帝国的手工业者由国家管理,产品的种类、数量与分配由国家控制。同样,商业也受国家的监督,商品的质量和价格都由法令规定,盐、肥皂、蜡的贸易由国家垄断。从材料可以看出奥斯曼帝国 ( )

A.实行国家垄断工商业的政策

B.工商业发展比较落后

C.实行重农抑商政策

D.国家政权的力量促进了工商业的发展

据材料“手工业者由国家管理……贸易由国家垄断”可知,奥斯曼帝国对工商业进行垄断,故A正确;从材料中无法看出奥斯曼帝国工商业发展比较落后,故B错误;国家控制商业并不意味着实行的是重农抑商政策,故C错误;材料中的做法在某种程度上不利于工商业的发展,故D错误。

三

南 亚 与 东 亚 的 国 家

印度

笈多帝国 德里苏丹

建立 4世纪 13世纪

宗教 印度教 伊斯兰教

政治统治 中央 国王直接控制的地区主要为恒河中下游,实行中央集权的专制制度 苏丹握有最高行政、立法、司法和军事权力

地方 大部分地区保留藩王,政令不够统一;建立起了等级分明、管理有序的地方行政系统 地方划分行省,行省总督由苏丹任命,重要职位由穆斯林担任

日本

1.兴起:秦汉时期,中国移民迁入,把冶铁和水稻种植技术带到日本,推动了日本社会的发展。

2.大化改新:

(1)概况:646年开始,日本经过约半个世纪改革,模仿隋唐制度建立了中央集权制国家。

(2)意义:①大化改新使日本社会政治稳定,经济发展;②使日本从奴隶社会向封建社会过渡。

3.幕府统治

(1)背景:中央集权体制开始瓦解,庄园和武士集团形成(土地国有→土地私有)。

日本大化改新的背景、内容和意义

(1)背景

①6—7世纪,日本的社会矛盾十分尖锐,大贵族、奴隶主势力强大,政局混乱,改革势在必行。

②7世纪中期,改革派发动宫廷政变,新上台执政的孝德天皇颁布改新诏书,大化改新开始。

(2)内容

①政治上,建立以天皇为中心的中央集权国家,废除贵族世袭制,以才选官;地方设国、郡、里三级,由中央派官治理。

②经济上,把很多贵族土地收归国有,部民转为国家公民;国家定期把田地分给农民耕种,向他们收取赋税。

(3)意义:日本大化改新是日本从奴隶社会向封建社会过渡的标志。

2)建立:12世纪末,武士集团首领源赖朝在镰仓建立幕府,从朝廷处获得镇压叛乱、征收赋税等权利。

(3)统治

①天皇:以天皇为首的朝廷只保有名义上的中央政府称号。

②将军与武士:以将军为首的幕府掌握实权。将军与武士结成主从关系,武士成为将军的家臣。将军赋予武士官职和俸禄,武士对将军宣誓效忠,并承担纳贡和兵役等义务。

③德川幕府:17世纪建立,意图以闭关锁国加强统治,抵制外来影响。

A.原因

a.外因:抵制西方列强的的殖民侵略扩张。b.内因:日本处于封建社会晚期,是封建制度最稳定牢固的时期。

c.根本原因:自给自足小农经济为主体对外界事物需求很低,因此寻求对外经济交流的欲望也很低,经济基础。

B.认识:一个国家要维护独立,实现民族振兴,必须实行对外开放,加强与世界各地各民族的交往联系,不断汲取外来先进技术和文化,才能立于世界民族之林。

(4)影响:①导致日本中央集权体制逐渐瓦解;②使手工业、农业技术得到进步;城镇逐渐形成;加快了内外贸易,日本经济迅速发展,同时使日本独特文化得以昌盛;③德川幕府严格的等级制和锁国政策保护了封建制度,但使得社会矛盾日益尖锐;也失去了利用工业革命等海外优势条件促进经济发展的机会,造成了日本的落后,为19世纪中期的内外危机留下了隐患。

[图示解史] 日本中央官制

日本中央官制明显深受唐代三省六部制的影响。

朝鲜

(1)7世纪末:新罗初步统一朝鲜半岛,模仿中国建立中央集权国家

(2)10世纪初:新罗人王建建立高丽王朝,仿效唐制,三省六部、地方十道、土地国有、科举考试、儒家经典、词章之学

(3)14世纪末:高丽大将李成桂自立为王,迁都汉城,改国号为朝鲜。

(4)16世纪末:中朝军民联合抗击日本侵略,明大将邓子龙、朝鲜大将李舜臣牺牲。

类别 政教合一的西亚 多种宗教的南亚 中央集权的东亚

政治 政教合一的专制统治 政教合一的君主集权体制,但由于宗教冲突仍处于分裂割据的状态 君主中央集权体制

经济 农业、手工业、商业繁荣,对外贸易发达 农业、手工业、商业繁荣,对外贸易发达 农业、手工业、商业发展较快,对外贸易兴盛

文化 多民族文化异彩纷呈,对世界文明做出了重大贡献 多种宗教文化并存,在相互借鉴中发展 以中国儒学文化为中心,相互影响、相互借鉴

“笈多王朝时期国王赐给官吏、贵族、寺院的封地逐渐演变为世袭的私有领地……封地领有者往往将君主封赐的领地再分封赏赐给自己的臣属。”据此可知

A.等级制的附庸臣属关系形成

B.土地封赐程序极其严格

C.君主由此确立权力至尊地位

D.等级分封预示着分裂割据

由材料信息可以看出,笈多王朝通过对土地的层层分封,以土地为纽带,形成了等级制的附庸臣属关系,故A项正确。

日本古代有着军人干政的历史,军事强人以成为征夷大将军为志向,期望开设幕府,并且掌握政权。他们在形式上取得了天皇授权,实则以军事统治进行封建采邑,凌驾于正规的文人中央集权政府机构之上。这说明日本的幕府统治属于 ( )

A.天皇权力至上

B.资产阶级专政

C.封建军事专政

D.封建割据性质

据材料可知,日本的幕府统治中掌握政权的是军事强人,他们以军事统治进行封建采邑,凌驾于正规的文人中央集权政府机构之上,表明幕府统治属于封建军事专政,故选C,排除B、D。军事强人掌握实际政权,而非天皇权力至上,排除A。

朝鲜王朝的考试除了每三年一次的“式年试”,还有各种不定期的“别试”。具有代表性的别试,国王还会亲临考场,例如以成均馆的儒生为考试对象的“谒圣试”等。材料说明 ( )

A.儒家思想对朝鲜王朝影响较大

B.朝鲜王朝完全效仿唐朝科举考试

C.科举考试推动朝鲜社会的发展

D.历代统治者都重视官员的选拔

由材料“以成均馆的儒生为考试对象的‘谒圣试’”可知,儒家思想对朝鲜王朝影响较大,A项正确。B项“完全”的说法过于绝对且不符合史实,排除。材料未体现“科举考试推动朝鲜社会的发展”和“历代统治者都重视官员的选拔”,排除C、D两项。

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体