纲要下第4课 中古时期的亚洲 一课一练(word版含答案)

文档属性

| 名称 | 纲要下第4课 中古时期的亚洲 一课一练(word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 25.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-17 22:25:56 | ||

图片预览

文档简介

中古时期的亚洲

一、单选题

1.某同学在《印度等级制度》课本剧中扮演的角色虽不是处于独尊地位,但掌握国家行政和军事大权。请判断该角色属于哪个阶层

A.刹帝利 B.吠舍 C.首陀罗 D.婆罗门

2.种姓制度是曾在印度、孟加拉国、斯里兰卡等国普遍存在的一种以血统论为基础的社会体系。崇尚佛教的古代印度国王阿育王属于种姓制度的哪个种姓( )

A.婆罗门 B.刹帝利 C.吠舍 D.首陀罗

3.“他们将中国的造纸术、指南针、火药和印度数学、稻米、棉花、食糖传入欧洲,丰富了欧洲各国人民的经济文化生活,促进了欧洲社会发展的进程,不愧是东西方文化交流的伟大使者。”材料中的“他们”是指

A.土耳其人 B.阿拉伯人 C.基督教徒 D.西方殖民者

4.16世纪末,面对日本的入侵,请求中国明朝派军队支援的国家是

A.印度 B.波斯 C.朝鲜 D.阿拉伯

5.中世纪的西方文化,比起同时代的阿拉伯、印度和中国都要落后,古代希腊罗马的文化遗产在那里几乎灭尽,赖有阿拉伯文版本将其保存,并在中世纪的后期译成拉丁语等西方语言,重新回到欧洲。阿拉伯文化的西传,促进了文艺复兴运动的到来。这表明阿拉伯文化

A.推动了西方思想解放运动的发展 B.促成了欧洲近代社会的转型

C.在保存和传播西方文化上影响深远 D.在沟通东西方文化上发挥了重要作用

6.历史学家彼得·佛兰科潘称阿拉伯帝国都城巴格达是一座“豪华镀金装饰的、悬挂着华丽挂毯和丝绸锦缎的殿堂之都”。巴格达被称为“殿堂之都”的理由是

A.巴格达的建筑豪华优美 B.海陆贸易发达经济繁荣

C.东西方文化交流的桥梁 D.重视法律建设维护统治

7.奥斯曼帝国征服君士坦丁堡后,政府不仅任命希腊正教的头面人物为希腊正教徒的大教主和文职首领(管辖希腊人及不同族群的东正教徒),还分别任命了亚美尼亚教派的主教和伊斯坦布尔的犹太教大拉比为各自的首领。此举反映出

A.帝国统治模式的创新 B.不同文化与族群交融

C.因俗而治的统治特点 D.政教分离的政治特点

8.公元8~9世纪,许多哈里发(伊斯兰宗教领袖的称谓)派遣使者到希腊去搜集各种书籍,特别是数学和医学方面的书籍。10世纪时,阿拉伯统治者曾派人到埃及和两河流域购买古籍或其手抄本。这些做法

A.体现了阿拉伯帝国扩张的本性 B.意在搭建东西文明交流的桥梁

C.推动了阿拉伯帝国文化的勃兴 D.促进了近代自然科学的诞生

9.下图是一位同学的学习笔记,据此推断,该同学主要学习内容是

622年,穆罕默德迁居麦地那,并建立政权 646年,天皇颁布诏书,开始“大化改新” 1207年,突厥人在印度建立德里苏丹国

A.古代尼罗河流域的文明 B.辉煌的古代美洲文化

C.地跨欧亚非的古代帝国 D.中古时期的亚洲文明

10.8世纪初,日本政府鼓励人们垦荒。723年,日本政府颁布《三世一身法》,规定垦生荒者可占三世,开熟荒者可终身享有。743年,又颁布《垦田永代私有法》,承认垦田私有,土地兼并日益加剧。此后,日本出现了类似西欧封建社会的庄园。据此可知,日本庄园与西欧中世纪庄园相比其特点是( )

A.日本庄园是土地私有 B.日本庄园规模比较小

C.日本庄园是通过开垦荒地而不是授予兴起的 D.日本庄园独立性更强

11.大化年间,通过学习中国的文化与典章制度,日本发生的实质性变化是

A.天皇从此掌握了国家实权,直至第二次世界大战结束

B.缓和了各种矛盾,稳定了政局

C.全面引进了中国先进的政治经济文化制度

D.使日本发展成为一个中央集权制封建国家

12.公元8—9世纪,阿拉伯人大规模地将其他文明的古代文献翻译成阿拉伯语。到了14世纪,其中的一些文献已陆续传到欧洲。这

A.强化了西欧国家的王权 B.推动了西欧民族国家的形成

C.促进了西欧文化的发展 D.冲击了基督教会的统治地位

13.古印度孔雀王朝阿育王皈依佛教,向佛教僧团捐赠大量财产和土地,在各地兴建佛教建筑,但他并不强迫其他人信奉佛教。据此推知,阿育王

A.推动佛教的发展 B.确立佛教为印度的主要宗教

C.推动佛教向海外传播 D.传播佛教以实现古代印度的统一

14.678年的夏季,拜占庭人曾用石油、硫磺和沥青混合成一种极易燃烧的物质——希腊火,使阿拉伯人的进攻遭受损失。之后,阿拉伯人学习制作希腊火装备军队,为防止烧伤自己,他们还穿着专门的防火服装。这反映了

A.不同文明的军事冲突必然促进技术进步

B.吸收先进技术推动了阿拉伯帝国的崛起

C.火药最早是由拜占庭人投入实战

D.阿拉伯人是东西方文化交流的桥梁

15.依据下面学习笔记中的内容,可以判断该国是

646年,开始改革,史称“大化改新” 12世纪末,进入幕府政治时期 17世纪建立的德川幕府意图以锁国加强统治,抵御外来影响

A.奥斯曼帝国 B.印度 C.日本 D.高丽

16.据古印度诗集《梨俱吠陀》描述,不同种姓是由巨人普鲁沙身体不同部分转化而成。经学者研究,这可能是婆罗门教祭司后来补进去的。若这一推测成立,祭司的目的是

A.维护君主统治 B.树立婆罗门教的权威

C.强调职业世袭 D.证明种姓制度合理性

17.笈多帝国时期,国王常向婆罗门、佛教寺院、印度教神庙赠送大量的土地,当时,佛教受印度教的影响,演化出一种新的形式——大乘佛教,与传统佛教相比,大乘佛教约束较少。这从侧面反映了笈多帝国

A.宗教政策较为宽松 B.佛教势力十分衰弱

C.各种宗教融为一体 D.中央集权不断强化

18.塔帕尔在《印度古代文明》中写道:“进至德里苏丹国后期,农耕者无论是印度教徒还是穆斯林,他们的生活模式在本质上几乎完全相同……随伊斯兰同来的新仪式被视为是吉祥的而悄然进入了印度教的仪式。”由此可知当时

A.印度教等同伊斯兰教 B.两种宗教彼此交融

C.印度教已成为国教 D.宗教仪式完全一致

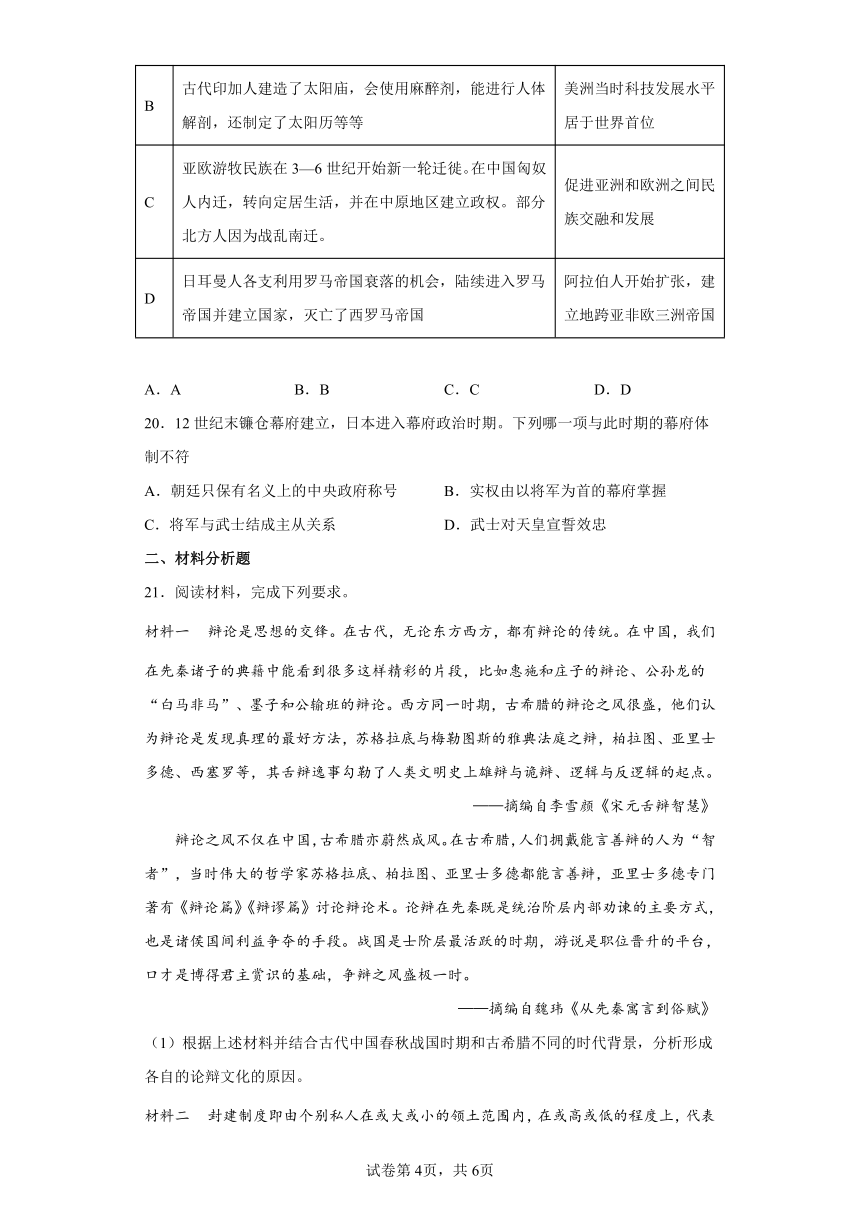

19.以下四项表述可以从史实直接推断出结论的是

选项 史实 结论

A 《高丽史》的体例分为“世家”“列传”“志”“年表”详细记载了当时的历史;日本根据自己语言的发音,借用汉字的笔画,创制字母片假名和平假名 古代朝鲜和日本吸收中华文化,发展了独具特色的民族文化

B 古代印加人建造了太阳庙,会使用麻醉剂,能进行人体解剖,还制定了太阳历等等 美洲当时科技发展水平居于世界首位

C 亚欧游牧民族在3—6世纪开始新一轮迁徙。在中国匈奴人内迁,转向定居生活,并在中原地区建立政权。部分北方人因为战乱南迁。 促进亚洲和欧洲之间民族交融和发展

D 日耳曼人各支利用罗马帝国衰落的机会,陆续进入罗马帝国并建立国家,灭亡了西罗马帝国 阿拉伯人开始扩张,建立地跨亚非欧三洲帝国

A.A B.B C.C D.D

20.12世纪末镰仓幕府建立,日本进入幕府政治时期。下列哪一项与此时期的幕府体制不符

A.朝廷只保有名义上的中央政府称号 B.实权由以将军为首的幕府掌握

C.将军与武士结成主从关系 D.武士对天皇宣誓效忠

二、材料分析题

21.阅读材料,完成下列要求。

材料一 辩论是思想的交锋。在古代,无论东方西方,都有辩论的传统。在中国,我们在先秦诸子的典籍中能看到很多这样精彩的片段,比如惠施和庄子的辩论、公孙龙的“白马非马”、墨子和公输班的辩论。西方同一时期,古希腊的辩论之风很盛,他们认为辩论是发现真理的最好方法,苏格拉底与梅勒图斯的雅典法庭之辩,柏拉图、亚里士多德、西塞罗等,其舌辩逸事勾勒了人类文明史上雄辩与诡辩、逻辑与反逻辑的起点。

——摘编自李雪颜《宋元舌辩智慧》

辩论之风不仅在中国,古希腊亦蔚然成风。在古希腊,人们拥戴能言善辩的人为“智者”,当时伟大的哲学家苏格拉底、柏拉图、亚里士多德都能言善辩,亚里士多德专门著有《辩论篇》《辩谬篇》讨论辩论术。论辩在先秦既是统治阶层内部劝谏的主要方式,也是诸侯国间利益争夺的手段。战国是士阶层最活跃的时期,游说是职位晋升的平台,口才是博得君主赏识的基础,争辩之风盛极一时。

——摘编自魏玮《从先秦寓言到俗赋》

(1)根据上述材料并结合古代中国春秋战国时期和古希腊不同的时代背景,分析形成各自的论辩文化的原因。

材料二 封建制度即由个别私人在或大或小的领土范围内,在或高或低的程度上,代表或占有、夺取或行使公共权力的制度。……由地主贵族……男爵或主教或主持(即庄园领主或封建主)在一定的领土范围内,对那里所有的居民办理行政、执行司法、征收赋税的制度。在这样一个政体里,政府的实质是分裂的。王座只保留一个空洞的宗主地位,只是一个名义上的权力,而国王被缩成为一个阴影而已。……封建制度是一种政府的形式,一种社会的结构,一种以土地占有制为基础的经济制度。

——摘编自【美】汤普逊《中世纪经济社会史(上册)》

(2)根据材料二结合所学分析中古西欧封建庄园的特点。

材料三 中世纪的阿拉伯人继承和发展了古代希腊的理性传统,在实验科学、医学、化学、数学、天文等各方面取得了领先全球的成就。阿拉伯天文学家的“图斯双圆”理论出现在300年后的哥白尼的《天体运行论》中,现代天文学家中的很多名称和术语来自阿拉伯天文学家,欧洲语言中的大多数星宿的名称都来源于阿拉伯语。从12世纪开始,许多希腊哲学著作的阿拉伯文译本又重新译成欧洲各种文字,欧洲人才重新听到亚里士多德的名字,接触到真实的希腊古典哲学著作。从阿拉伯世界涌来的知识潮流,给欧洲带来了向心灵解放的“大跃进”,促进了发展自由思想的伟大进步,导致了文艺复兴的到来。中国的造纸术、印刷术、指南针和火药也是经阿拉伯人之手,逐步传入西欧。

——摘编自蔡德贵《中世纪阿拉伯人对哲学和科学的贡献》

(3)根据材料三,概括阿拉伯对欧洲社会的影响,并据此回答阿拉伯人在东西方文明交流中所起的作用。

材料四 拜占庭帝国陶醉于已有的辉煌成果,在以后的时代里,它无视西欧城市出现后悄然兴起的文明新因素,更不屑于学习和吸纳其他文明的优点和长处。拜占庭人认为,他们的职责在于保存祖先的遗产而不在于创新,这种封闭保守的心态持续了若干世纪之后,拜占庭文明终于被历史大潮所淘汰。

——摘编自朱寰《世界中古史》

(4)指出材料认为拜占庭帝国灭亡的原因是什么?综合材料三和四你能得到怎样的启示?

22.阅读材料,完成下列要求。

材料一 当时,阿拉伯地区因敌对部落和联盟的纷争而陷于分裂状态,大门洞开,对外来影响不加任何防备,向波斯、信奉基督教的埃塞俄比亚、叙利亚和拜占庭帝国所属的埃及进行殖民活动的种种努力打开大门。没有穆罕默德,它永远不会实现统一。

——摘编自【法】布罗代尔《文明史纲》

材料二 中世纪的阿拉伯人继承和发展了古代希腊的理性传统,在实验科学、医学、化学、数学、天文等各方面取得了领先全球的成就。阿拉伯天文学家的“图斯双圆”理论出现在300年后哥白尼的《天体运行论》中,现代天文学中的很多名称和术语来自阿拉伯天文学家。12世纪开始,许多希腊哲学著作的阿拉伯文译本又重新被译成欧洲各种文字,使欧洲人才重新听到亚里士多德的名字,接触到真实的希腊古典哲学。从阿拉伯世界涌来的知识潮流,给欧洲带来了向心灵解放的大跃进,促进了发展自由思想的伟大进步,导致了文艺复兴的到来。中国的造纸术、印刷术、指南针和火药也是经阿拉伯人之手,逐步传入西欧。

——摘编自蔡德贵《阿拉伯哲学史》

材料三 (罗马帝国和阿拉伯帝国)这两大帝国的扩张无疑是古代史上突破相互孤立隔绝的重大事件。但也许横贯于亚欧大陆古道上的商队来往……对古代世界各地生产技术、文化知识的传播更为重要。

——摘编自吴于廑、齐世荣《世界史》

(1)根据材料一并结合所学知识列举穆罕默德在推动阿拉伯半岛统一过程中的贡献。

(2)根据材料二,概括阿拉伯人对欧洲社会的影响。

(3)根据材料三和所学知识,归纳两大帝国的共同特点,并谈谈你对文明交往形式的认识。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

2.B

3.B

4.C

5.C

6.B

7.C

8.C

9.D

10.C

11.D

12.C

13.A

14.B

15.C

16.D

17.A

18.B

19.A

20.D

21.(1)中国春秋战国:生产力发展,井田制瓦解,小农经济形成;诸侯争霸,各诸侯国以辩才作为选择治国人才的依据;百家争鸣,各学派彼此论战辩驳;辩才是士阶层职位晋升和博得君主赏识的基础;私学的发展推动辩论技巧的提高和辩论风气的形成;各国变法运动的推动。

古希腊:古希腊奴隶制经济的繁荣奠定物质基础;古希腊民主政治的推动;古希腊文化教育发展的推动;论辩演说能力的提高;古希腊人文主义精神的产生和发展的推动;古希腊哲学的发展赋予希腊人逻辑、思辨智慧。

(2)特点:庄园里实行的是封建制度;自给自足;庄园领主或封建主在其领地范围内拥有较大的统治权(拥有行政、司法、税收等权力);庄园领主或封建主成为封建庄园的实际统治者(王权衰微、王权只是名义上的)。

(3)影响:阿拉伯人在自然科学领域取得了领先全球的成就,影响了欧洲近代自然科学的发展;将被湮没的古代希腊罗马文化成果保存下来并重新传回欧洲,为文艺复兴提供了条件。

作用:东西方文明交流的桥梁、媒介。

(4)原因:不屑于学习和吸纳其他文明的优点和长处、封闭保守、不思创新。世界文明具有多元性和共容性;文明在交流中发展,在创新中进步;封闭导致落后,开放促进发展;闭关锁国导致落后挨打;开放促进国家繁荣富强。

22.(1)穆罕默德创立伊斯兰教,迁居麦地那,在麦地那建立政权,势力范围逐渐扩大,到他去世时,阿拉伯半岛基本统一。

(2)阿拉伯人在自然科学领域取得了领先全球的成就,影响了欧洲近代自然科学的发展;保存了被中世纪湮没的古代希腊罗马文化成果并使其重新传回欧洲,为文艺复兴提供了条件;将中国的四大发明传播到欧洲,促进了西欧封建社会的崩溃和资本主义萌芽的出现。

(3)共同点:都地跨亚非欧三大洲;都取得了辉煌的文化成就,为世界文明的发展作出了重要贡献;都在扩张中促进了文化的交流、世界的联系。认识:文明交往的形式分为武力扩张与和平的商贸往来等多种形式,和平的商贸往来在文明交流中发挥了更为重要的作用。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、单选题

1.某同学在《印度等级制度》课本剧中扮演的角色虽不是处于独尊地位,但掌握国家行政和军事大权。请判断该角色属于哪个阶层

A.刹帝利 B.吠舍 C.首陀罗 D.婆罗门

2.种姓制度是曾在印度、孟加拉国、斯里兰卡等国普遍存在的一种以血统论为基础的社会体系。崇尚佛教的古代印度国王阿育王属于种姓制度的哪个种姓( )

A.婆罗门 B.刹帝利 C.吠舍 D.首陀罗

3.“他们将中国的造纸术、指南针、火药和印度数学、稻米、棉花、食糖传入欧洲,丰富了欧洲各国人民的经济文化生活,促进了欧洲社会发展的进程,不愧是东西方文化交流的伟大使者。”材料中的“他们”是指

A.土耳其人 B.阿拉伯人 C.基督教徒 D.西方殖民者

4.16世纪末,面对日本的入侵,请求中国明朝派军队支援的国家是

A.印度 B.波斯 C.朝鲜 D.阿拉伯

5.中世纪的西方文化,比起同时代的阿拉伯、印度和中国都要落后,古代希腊罗马的文化遗产在那里几乎灭尽,赖有阿拉伯文版本将其保存,并在中世纪的后期译成拉丁语等西方语言,重新回到欧洲。阿拉伯文化的西传,促进了文艺复兴运动的到来。这表明阿拉伯文化

A.推动了西方思想解放运动的发展 B.促成了欧洲近代社会的转型

C.在保存和传播西方文化上影响深远 D.在沟通东西方文化上发挥了重要作用

6.历史学家彼得·佛兰科潘称阿拉伯帝国都城巴格达是一座“豪华镀金装饰的、悬挂着华丽挂毯和丝绸锦缎的殿堂之都”。巴格达被称为“殿堂之都”的理由是

A.巴格达的建筑豪华优美 B.海陆贸易发达经济繁荣

C.东西方文化交流的桥梁 D.重视法律建设维护统治

7.奥斯曼帝国征服君士坦丁堡后,政府不仅任命希腊正教的头面人物为希腊正教徒的大教主和文职首领(管辖希腊人及不同族群的东正教徒),还分别任命了亚美尼亚教派的主教和伊斯坦布尔的犹太教大拉比为各自的首领。此举反映出

A.帝国统治模式的创新 B.不同文化与族群交融

C.因俗而治的统治特点 D.政教分离的政治特点

8.公元8~9世纪,许多哈里发(伊斯兰宗教领袖的称谓)派遣使者到希腊去搜集各种书籍,特别是数学和医学方面的书籍。10世纪时,阿拉伯统治者曾派人到埃及和两河流域购买古籍或其手抄本。这些做法

A.体现了阿拉伯帝国扩张的本性 B.意在搭建东西文明交流的桥梁

C.推动了阿拉伯帝国文化的勃兴 D.促进了近代自然科学的诞生

9.下图是一位同学的学习笔记,据此推断,该同学主要学习内容是

622年,穆罕默德迁居麦地那,并建立政权 646年,天皇颁布诏书,开始“大化改新” 1207年,突厥人在印度建立德里苏丹国

A.古代尼罗河流域的文明 B.辉煌的古代美洲文化

C.地跨欧亚非的古代帝国 D.中古时期的亚洲文明

10.8世纪初,日本政府鼓励人们垦荒。723年,日本政府颁布《三世一身法》,规定垦生荒者可占三世,开熟荒者可终身享有。743年,又颁布《垦田永代私有法》,承认垦田私有,土地兼并日益加剧。此后,日本出现了类似西欧封建社会的庄园。据此可知,日本庄园与西欧中世纪庄园相比其特点是( )

A.日本庄园是土地私有 B.日本庄园规模比较小

C.日本庄园是通过开垦荒地而不是授予兴起的 D.日本庄园独立性更强

11.大化年间,通过学习中国的文化与典章制度,日本发生的实质性变化是

A.天皇从此掌握了国家实权,直至第二次世界大战结束

B.缓和了各种矛盾,稳定了政局

C.全面引进了中国先进的政治经济文化制度

D.使日本发展成为一个中央集权制封建国家

12.公元8—9世纪,阿拉伯人大规模地将其他文明的古代文献翻译成阿拉伯语。到了14世纪,其中的一些文献已陆续传到欧洲。这

A.强化了西欧国家的王权 B.推动了西欧民族国家的形成

C.促进了西欧文化的发展 D.冲击了基督教会的统治地位

13.古印度孔雀王朝阿育王皈依佛教,向佛教僧团捐赠大量财产和土地,在各地兴建佛教建筑,但他并不强迫其他人信奉佛教。据此推知,阿育王

A.推动佛教的发展 B.确立佛教为印度的主要宗教

C.推动佛教向海外传播 D.传播佛教以实现古代印度的统一

14.678年的夏季,拜占庭人曾用石油、硫磺和沥青混合成一种极易燃烧的物质——希腊火,使阿拉伯人的进攻遭受损失。之后,阿拉伯人学习制作希腊火装备军队,为防止烧伤自己,他们还穿着专门的防火服装。这反映了

A.不同文明的军事冲突必然促进技术进步

B.吸收先进技术推动了阿拉伯帝国的崛起

C.火药最早是由拜占庭人投入实战

D.阿拉伯人是东西方文化交流的桥梁

15.依据下面学习笔记中的内容,可以判断该国是

646年,开始改革,史称“大化改新” 12世纪末,进入幕府政治时期 17世纪建立的德川幕府意图以锁国加强统治,抵御外来影响

A.奥斯曼帝国 B.印度 C.日本 D.高丽

16.据古印度诗集《梨俱吠陀》描述,不同种姓是由巨人普鲁沙身体不同部分转化而成。经学者研究,这可能是婆罗门教祭司后来补进去的。若这一推测成立,祭司的目的是

A.维护君主统治 B.树立婆罗门教的权威

C.强调职业世袭 D.证明种姓制度合理性

17.笈多帝国时期,国王常向婆罗门、佛教寺院、印度教神庙赠送大量的土地,当时,佛教受印度教的影响,演化出一种新的形式——大乘佛教,与传统佛教相比,大乘佛教约束较少。这从侧面反映了笈多帝国

A.宗教政策较为宽松 B.佛教势力十分衰弱

C.各种宗教融为一体 D.中央集权不断强化

18.塔帕尔在《印度古代文明》中写道:“进至德里苏丹国后期,农耕者无论是印度教徒还是穆斯林,他们的生活模式在本质上几乎完全相同……随伊斯兰同来的新仪式被视为是吉祥的而悄然进入了印度教的仪式。”由此可知当时

A.印度教等同伊斯兰教 B.两种宗教彼此交融

C.印度教已成为国教 D.宗教仪式完全一致

19.以下四项表述可以从史实直接推断出结论的是

选项 史实 结论

A 《高丽史》的体例分为“世家”“列传”“志”“年表”详细记载了当时的历史;日本根据自己语言的发音,借用汉字的笔画,创制字母片假名和平假名 古代朝鲜和日本吸收中华文化,发展了独具特色的民族文化

B 古代印加人建造了太阳庙,会使用麻醉剂,能进行人体解剖,还制定了太阳历等等 美洲当时科技发展水平居于世界首位

C 亚欧游牧民族在3—6世纪开始新一轮迁徙。在中国匈奴人内迁,转向定居生活,并在中原地区建立政权。部分北方人因为战乱南迁。 促进亚洲和欧洲之间民族交融和发展

D 日耳曼人各支利用罗马帝国衰落的机会,陆续进入罗马帝国并建立国家,灭亡了西罗马帝国 阿拉伯人开始扩张,建立地跨亚非欧三洲帝国

A.A B.B C.C D.D

20.12世纪末镰仓幕府建立,日本进入幕府政治时期。下列哪一项与此时期的幕府体制不符

A.朝廷只保有名义上的中央政府称号 B.实权由以将军为首的幕府掌握

C.将军与武士结成主从关系 D.武士对天皇宣誓效忠

二、材料分析题

21.阅读材料,完成下列要求。

材料一 辩论是思想的交锋。在古代,无论东方西方,都有辩论的传统。在中国,我们在先秦诸子的典籍中能看到很多这样精彩的片段,比如惠施和庄子的辩论、公孙龙的“白马非马”、墨子和公输班的辩论。西方同一时期,古希腊的辩论之风很盛,他们认为辩论是发现真理的最好方法,苏格拉底与梅勒图斯的雅典法庭之辩,柏拉图、亚里士多德、西塞罗等,其舌辩逸事勾勒了人类文明史上雄辩与诡辩、逻辑与反逻辑的起点。

——摘编自李雪颜《宋元舌辩智慧》

辩论之风不仅在中国,古希腊亦蔚然成风。在古希腊,人们拥戴能言善辩的人为“智者”,当时伟大的哲学家苏格拉底、柏拉图、亚里士多德都能言善辩,亚里士多德专门著有《辩论篇》《辩谬篇》讨论辩论术。论辩在先秦既是统治阶层内部劝谏的主要方式,也是诸侯国间利益争夺的手段。战国是士阶层最活跃的时期,游说是职位晋升的平台,口才是博得君主赏识的基础,争辩之风盛极一时。

——摘编自魏玮《从先秦寓言到俗赋》

(1)根据上述材料并结合古代中国春秋战国时期和古希腊不同的时代背景,分析形成各自的论辩文化的原因。

材料二 封建制度即由个别私人在或大或小的领土范围内,在或高或低的程度上,代表或占有、夺取或行使公共权力的制度。……由地主贵族……男爵或主教或主持(即庄园领主或封建主)在一定的领土范围内,对那里所有的居民办理行政、执行司法、征收赋税的制度。在这样一个政体里,政府的实质是分裂的。王座只保留一个空洞的宗主地位,只是一个名义上的权力,而国王被缩成为一个阴影而已。……封建制度是一种政府的形式,一种社会的结构,一种以土地占有制为基础的经济制度。

——摘编自【美】汤普逊《中世纪经济社会史(上册)》

(2)根据材料二结合所学分析中古西欧封建庄园的特点。

材料三 中世纪的阿拉伯人继承和发展了古代希腊的理性传统,在实验科学、医学、化学、数学、天文等各方面取得了领先全球的成就。阿拉伯天文学家的“图斯双圆”理论出现在300年后的哥白尼的《天体运行论》中,现代天文学家中的很多名称和术语来自阿拉伯天文学家,欧洲语言中的大多数星宿的名称都来源于阿拉伯语。从12世纪开始,许多希腊哲学著作的阿拉伯文译本又重新译成欧洲各种文字,欧洲人才重新听到亚里士多德的名字,接触到真实的希腊古典哲学著作。从阿拉伯世界涌来的知识潮流,给欧洲带来了向心灵解放的“大跃进”,促进了发展自由思想的伟大进步,导致了文艺复兴的到来。中国的造纸术、印刷术、指南针和火药也是经阿拉伯人之手,逐步传入西欧。

——摘编自蔡德贵《中世纪阿拉伯人对哲学和科学的贡献》

(3)根据材料三,概括阿拉伯对欧洲社会的影响,并据此回答阿拉伯人在东西方文明交流中所起的作用。

材料四 拜占庭帝国陶醉于已有的辉煌成果,在以后的时代里,它无视西欧城市出现后悄然兴起的文明新因素,更不屑于学习和吸纳其他文明的优点和长处。拜占庭人认为,他们的职责在于保存祖先的遗产而不在于创新,这种封闭保守的心态持续了若干世纪之后,拜占庭文明终于被历史大潮所淘汰。

——摘编自朱寰《世界中古史》

(4)指出材料认为拜占庭帝国灭亡的原因是什么?综合材料三和四你能得到怎样的启示?

22.阅读材料,完成下列要求。

材料一 当时,阿拉伯地区因敌对部落和联盟的纷争而陷于分裂状态,大门洞开,对外来影响不加任何防备,向波斯、信奉基督教的埃塞俄比亚、叙利亚和拜占庭帝国所属的埃及进行殖民活动的种种努力打开大门。没有穆罕默德,它永远不会实现统一。

——摘编自【法】布罗代尔《文明史纲》

材料二 中世纪的阿拉伯人继承和发展了古代希腊的理性传统,在实验科学、医学、化学、数学、天文等各方面取得了领先全球的成就。阿拉伯天文学家的“图斯双圆”理论出现在300年后哥白尼的《天体运行论》中,现代天文学中的很多名称和术语来自阿拉伯天文学家。12世纪开始,许多希腊哲学著作的阿拉伯文译本又重新被译成欧洲各种文字,使欧洲人才重新听到亚里士多德的名字,接触到真实的希腊古典哲学。从阿拉伯世界涌来的知识潮流,给欧洲带来了向心灵解放的大跃进,促进了发展自由思想的伟大进步,导致了文艺复兴的到来。中国的造纸术、印刷术、指南针和火药也是经阿拉伯人之手,逐步传入西欧。

——摘编自蔡德贵《阿拉伯哲学史》

材料三 (罗马帝国和阿拉伯帝国)这两大帝国的扩张无疑是古代史上突破相互孤立隔绝的重大事件。但也许横贯于亚欧大陆古道上的商队来往……对古代世界各地生产技术、文化知识的传播更为重要。

——摘编自吴于廑、齐世荣《世界史》

(1)根据材料一并结合所学知识列举穆罕默德在推动阿拉伯半岛统一过程中的贡献。

(2)根据材料二,概括阿拉伯人对欧洲社会的影响。

(3)根据材料三和所学知识,归纳两大帝国的共同特点,并谈谈你对文明交往形式的认识。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

2.B

3.B

4.C

5.C

6.B

7.C

8.C

9.D

10.C

11.D

12.C

13.A

14.B

15.C

16.D

17.A

18.B

19.A

20.D

21.(1)中国春秋战国:生产力发展,井田制瓦解,小农经济形成;诸侯争霸,各诸侯国以辩才作为选择治国人才的依据;百家争鸣,各学派彼此论战辩驳;辩才是士阶层职位晋升和博得君主赏识的基础;私学的发展推动辩论技巧的提高和辩论风气的形成;各国变法运动的推动。

古希腊:古希腊奴隶制经济的繁荣奠定物质基础;古希腊民主政治的推动;古希腊文化教育发展的推动;论辩演说能力的提高;古希腊人文主义精神的产生和发展的推动;古希腊哲学的发展赋予希腊人逻辑、思辨智慧。

(2)特点:庄园里实行的是封建制度;自给自足;庄园领主或封建主在其领地范围内拥有较大的统治权(拥有行政、司法、税收等权力);庄园领主或封建主成为封建庄园的实际统治者(王权衰微、王权只是名义上的)。

(3)影响:阿拉伯人在自然科学领域取得了领先全球的成就,影响了欧洲近代自然科学的发展;将被湮没的古代希腊罗马文化成果保存下来并重新传回欧洲,为文艺复兴提供了条件。

作用:东西方文明交流的桥梁、媒介。

(4)原因:不屑于学习和吸纳其他文明的优点和长处、封闭保守、不思创新。世界文明具有多元性和共容性;文明在交流中发展,在创新中进步;封闭导致落后,开放促进发展;闭关锁国导致落后挨打;开放促进国家繁荣富强。

22.(1)穆罕默德创立伊斯兰教,迁居麦地那,在麦地那建立政权,势力范围逐渐扩大,到他去世时,阿拉伯半岛基本统一。

(2)阿拉伯人在自然科学领域取得了领先全球的成就,影响了欧洲近代自然科学的发展;保存了被中世纪湮没的古代希腊罗马文化成果并使其重新传回欧洲,为文艺复兴提供了条件;将中国的四大发明传播到欧洲,促进了西欧封建社会的崩溃和资本主义萌芽的出现。

(3)共同点:都地跨亚非欧三大洲;都取得了辉煌的文化成就,为世界文明的发展作出了重要贡献;都在扩张中促进了文化的交流、世界的联系。认识:文明交往的形式分为武力扩张与和平的商贸往来等多种形式,和平的商贸往来在文明交流中发挥了更为重要的作用。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体