2021-2022学年高中语文统编版必修上册《乡土中国》整本书阅读(课件74张)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年高中语文统编版必修上册《乡土中国》整本书阅读(课件74张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-18 07:15:41 | ||

图片预览

文档简介

(共72张PPT)

《乡土中国》

论证框架

1

论证方法

2

学习任务(核心概念)

3

任务一

一,乡土本色

任务一

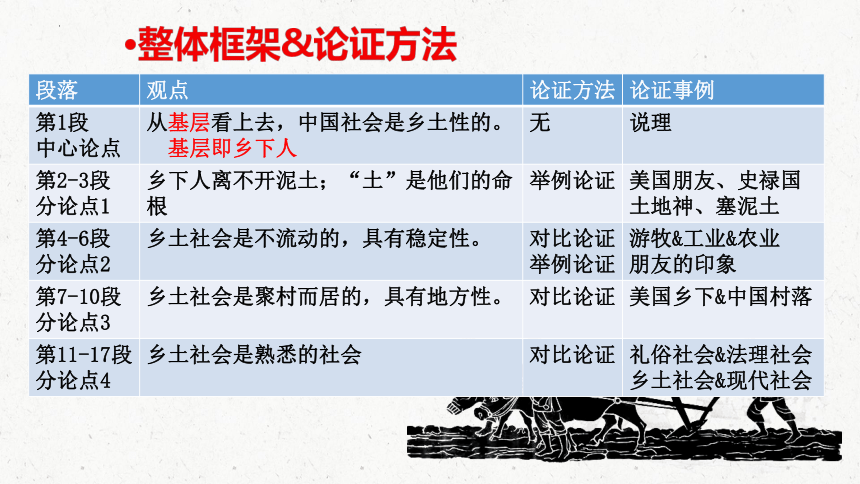

·整体框架&论证方法

段落 观点 论证方法 论证事例

第1段 中心论点 从基层看上去,中国社会是乡土性的。 基层即乡下人 无 说理

第2-3段 分论点1 乡下人离不开泥土;“土”是他们的命根 举例论证 美国朋友、史禄国土地神、塞泥土

第4-6段 分论点2 乡土社会是不流动的,具有稳定性。 对比论证 举例论证 游牧&工业&农业

朋友的印象

第7-10段 分论点3 乡土社会是聚村而居的,具有地方性。 对比论证 美国乡下&中国村落

第11-17段 分论点4 乡土社会是熟悉的社会 对比论证 礼俗社会&法理社会

乡土社会&现代社会

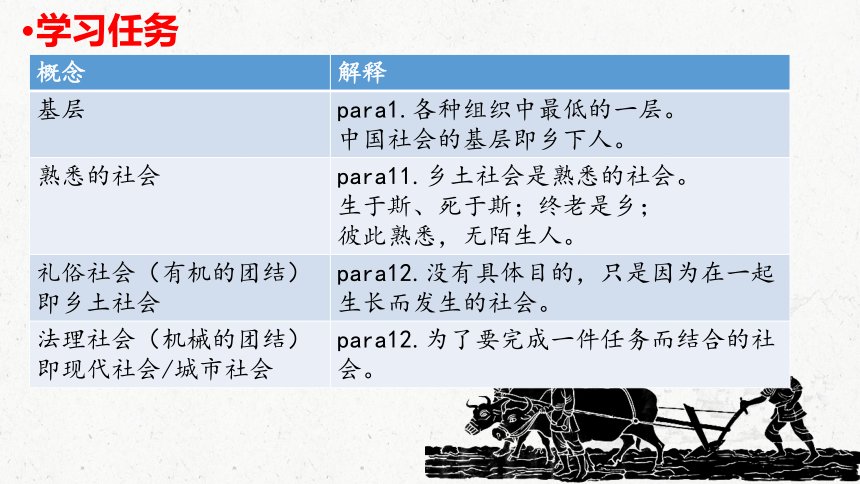

·学习任务

概念 解释

基层 para1.各种组织中最低的一层。

中国社会的基层即乡下人。

熟悉的社会 para11.乡土社会是熟悉的社会。

生于斯、死于斯;终老是乡;

彼此熟悉,无陌生人。

礼俗社会(有机的团结) 即乡土社会 para12.没有具体目的,只是因为在一起生长而发生的社会。

法理社会(机械的团结) 即现代社会/城市社会 para12.为了要完成一件任务而结合的社会。

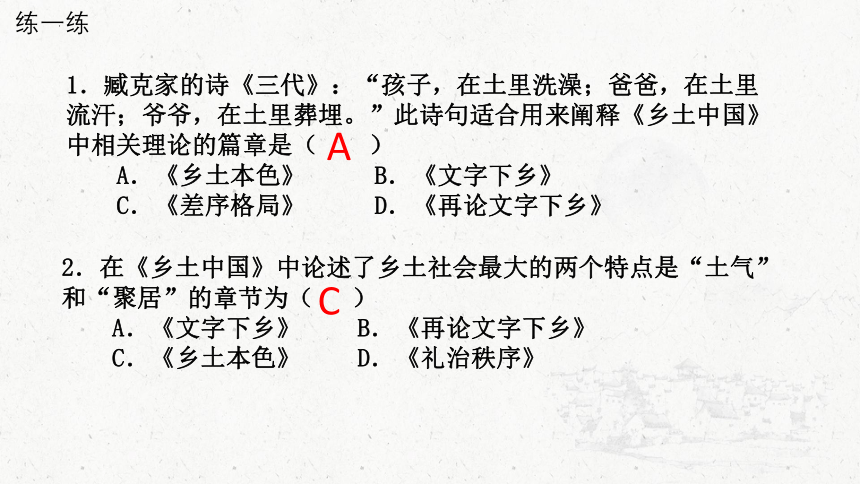

1.臧克家的诗《三代》:“孩子,在土里洗澡;爸爸,在土里流汗;爷爷,在土里葬埋。”此诗句适合用来阐释《乡土中国》中相关理论的篇章是( )

A.《乡土本色》 B.《文字下乡》

C.《差序格局》 D.《再论文字下乡》

练一练

2.在《乡土中国》中论述了乡土社会最大的两个特点是“土气”和“聚居”的章节为( )

A.《文字下乡》 B.《再论文字下乡》

C.《乡土本色》 D.《礼治秩序》

A

C

3.某位同学在学习《乡土中国·乡土本色》时,在笔记上记录了书中的三个事例的梗概,请你帮助他根据这三个事例,提炼出中国社会基层“乡土性”的三个特点。每点不超过8个字。

①史禄国先生曾告诉费孝通先生,远在西伯利亚,中国人住下了,不管天气如何,还是要下些种子,试试看能不能种地。

②一位研究语言的朋友说,张北一带的村子里,几百年来老是这几个姓。乡村里的人口似乎是附着在土上的。

③在一个村子里,每个孩子都是在人家眼中看着长大的,在孩子眼里周围的人也是从小就看惯的。

【答案】①乡下人离不开土地(或根植土地/依赖土地等)②定居是常态(或不流动是常态等)③形成熟人社会。

任务一

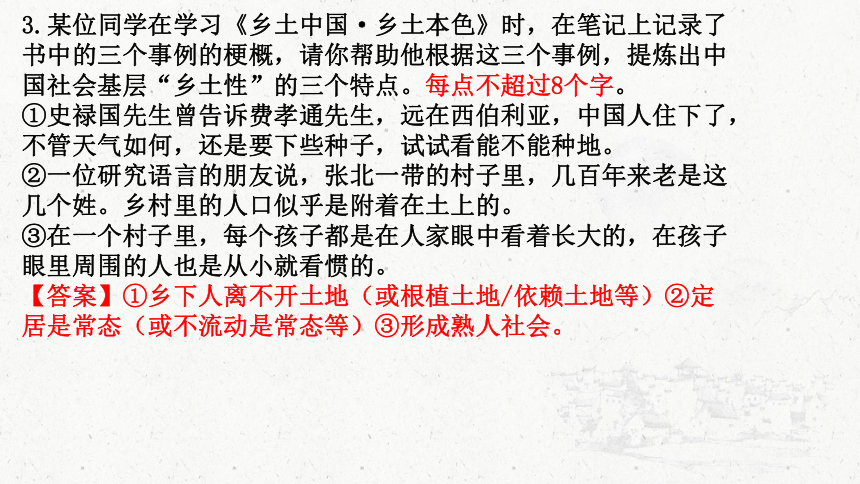

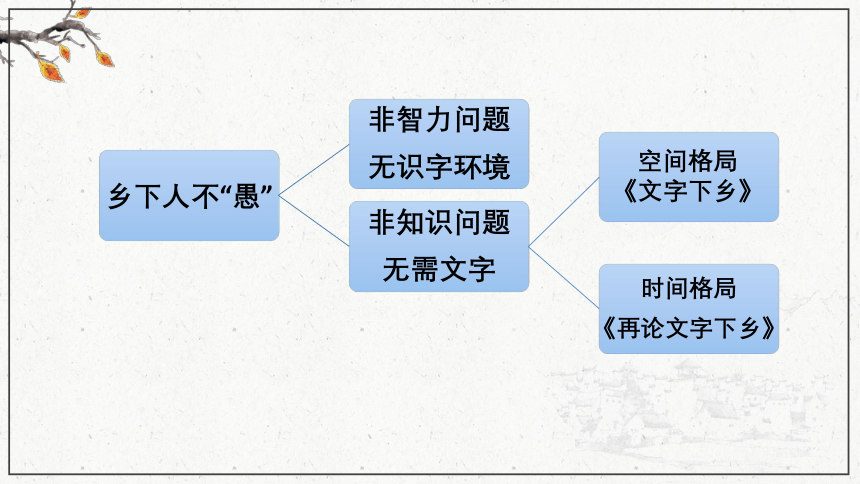

二、文字下乡

(从空间上看)

任务一

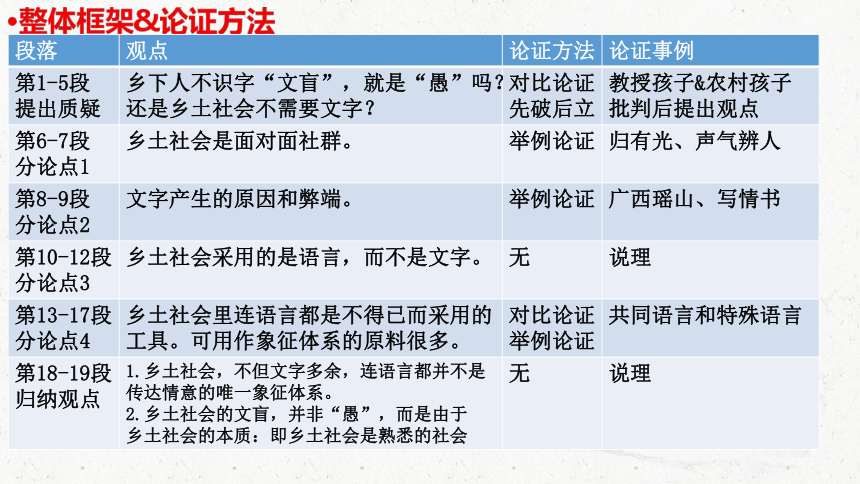

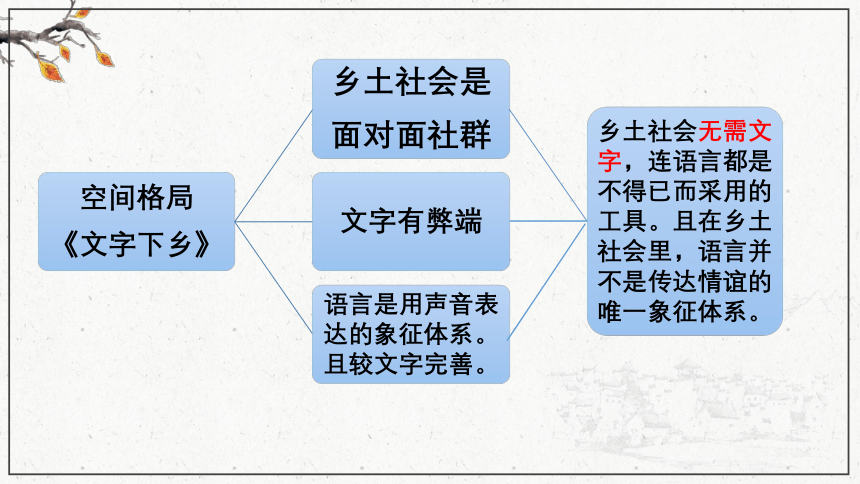

·整体框架&论证方法

段落 观点 论证方法 论证事例

第1-5段 提出质疑 乡下人不识字“文盲”,就是“愚”吗? 还是乡土社会不需要文字? 对比论证 先破后立 教授孩子&农村孩子

批判后提出观点

第6-7段 分论点1 乡土社会是面对面社群。 举例论证 归有光、声气辨人

第8-9段 分论点2 文字产生的原因和弊端。 举例论证 广西瑶山、写情书

第10-12段 分论点3 乡土社会采用的是语言,而不是文字。 无 说理

第13-17段 分论点4 乡土社会里连语言都是不得已而采用的工具。可用作象征体系的原料很多。 对比论证 举例论证 共同语言和特殊语言

第18-19段 归纳观点 1.乡土社会,不但文字多余,连语言都并不是传达情意的唯一象征体系。 2.乡土社会的文盲,并非“愚”,而是由于 乡土社会的本质:即乡土社会是熟悉的社会 无 说理

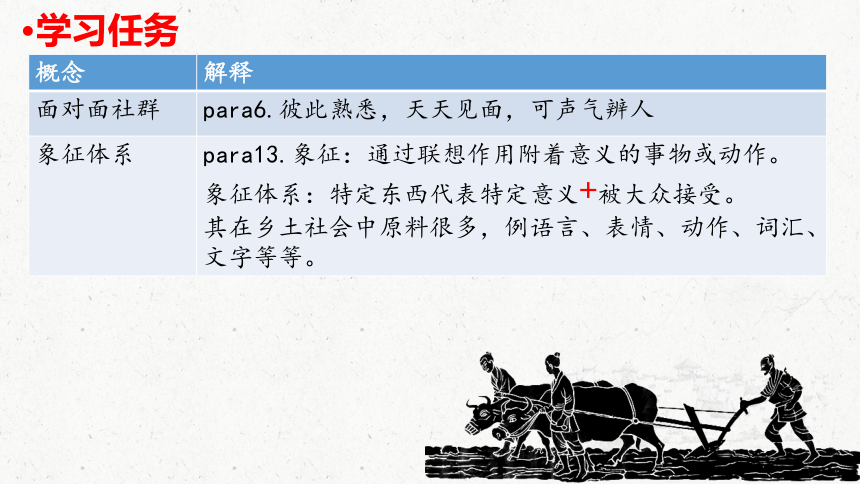

·学习任务

概念 解释

面对面社群 para6.彼此熟悉,天天见面,可声气辨人

象征体系 para13.象征:通过联想作用附着意义的事物或动作。

象征体系:特定东西代表特定意义+被大众接受。

其在乡土社会中原料很多,例语言、表情、动作、词汇、文字等等。

空间格局

《文字下乡》

任务一

三、再论文字下乡

(从时间上看)

任务一

·整体框架&论证方法

段落 观点 论证方法 论证事例

第1段 提出问题 时间阻隔角度,乡土社会是否需要文字? 无 说理

第2-4段 分论点1 为何人有时间之隔? 注意学习、记忆、词与时间之隔的关系 举例论证 小白鼠过迷宫

第5段 分论点2 既然人有时间之隔, 为何记忆?为了代代生活/生存。 学习什么?文化,即社会共同经验 对比论证 小白鼠&人

第6-7段 分论点3 如何学习?“词”是最重要的桥梁; 但“词”不一定要文。 无 说理

第8-14段 分论点4 乡土社会的人需不需要借助“词”? 只需语言,不需文字。 引用论证 举例论证 对比论证 “鸡犬相闻...”

“日出而起...”

戏台演员、记日记

第15-16段 得出结论 乡土社会里连语言都是不得已而采用的工具。且可用作象征体系的原料很多。 无 说理

·学习任务

概念 解释

时间阻隔 para2.个人的今昔之隔&社会的世代之隔

para4.因为时间,人的记忆消失了、事情遗忘了。

词 para3.象征体系之一(最重要),其可以是语言或文字。

乡土社会中只需语言,不需文字。

文化 para5.是依赖象征体系和个人的记忆而维持着的社会共同经验。

定型生活 para12.即乡土社会的生活安定,互相熟悉。

“日出而起,日落而息”

篇目 乡土社会基本特性

乡土社会的 基本特性 乡土本色 中心观点: 中国社会是乡土性的。

乡土性内涵:种地谋生;世代定居;

熟人社会;终老是乡。

文字下乡 从空间角度,文字不需要下乡

再论文字下乡 从时间角度,文字不需要下乡

对比维度 乡土社会 现代社会

生活方式

人与人

人与规则

人与物

世代定居

流动

熟悉

陌生

礼俗社会

法理社会

熟悉个别事物

寻求普遍特征

阅读《乡土中国》的《文字下乡》和《再论文字下乡》,回答下列问题。

1.在乡土社会,妻子回家忘带钥匙,敲门后,屋内的丈夫询问:“谁啊?”。妻子回答到:“我呀!”丈夫不假思索地开了门。丈夫可以通过声气辨人,因为乡土社会是( )

A.基层社会 B.熟人社会 C.面对面社群 D. 信任社群

2.判断对错。

·时间阻隔有个人的今昔之隔和社会的世代之隔两种。( )

·乡土社会的象征体系只有“词”。( )

·小白鼠获得迷宫捷径,说明动物可以从当前走向今后,从特殊走向普遍。( )

·文化是依赖象征体系和个人的记忆而维持着的社会共同经验。( )

C

√××√

篇目 乡土社会的结构

乡土社会的 结构 差序格局 乡土社会的结构:差序格局

系维着私人的道德 差序格局中的道德观念:以己为中心

家族 差序格局中的基本社群:小家族

男女有别 乡土社会是男女有别的社会

宏观——微观

社会——家族——男女

任务一

四、差序格局

含义&特点

含义&特点&文化背景

“私”的原因及

提供解决办法

任务一

·整体框架&论证方法

段落 观点 论证方法 论证事例

第1-2段 切入点 乡土社会“私”的问题 引用论证 举例论证 “各人自扫门前雪”

苏州人家、合住院子

第3段 过渡段 由“私”过渡到社会结构的格局话题。 无 说理

第4段 团体结构 西洋社会团体结构含义及特点 比喻论证 “捆柴式”

第5-10段 差序格局 中国社会差序格局含义及特点 比喻论证 举例论证 波纹、蜘蛛网

贾府大观园

第11-16段 文化背景 中国社会形成差序格局的文化背景: 孔子“伦”&《礼记》:强调差序 孔子“推”:推己及人、公私相对 引用论证对比论证 《礼记》&《论语》

孔子&耶稣&杨朱

第17-20段 解决办法 乡土社会因差序格局而“私”, 因此要“克己”。 无 说理

·学习任务

概念 解释

群己 para3.群体和自己

人我 para3.众人和我

差序 para12.有差等的次序。

差序格局 是指一种以己为中心,波纹式向外推出的,和自己发生亲属、地缘等社会关系中国社会的格局。+特点

团体格局 para4.是像捆柴式,由若干人组成一个个团体的西洋社会的格局。+特点

任务一

五、系维着私人的道德

1-2段:生活型态决定社会结构格局;社会结构决定道德观念。

3-7段:西洋社会“团体结构”中的道德观念特点。

8-18段:乡土社会“差序结构”中的道德观念特点。

梳理比较

对比 差序格局 团体格局

社会土壤 现代社会(契约社会)

熟人社群

农耕经济/自食其力

社会关系 一根根私人联系构成的网络 团体和个人(神和信徒)

公私、群己、人我界限清晰

捆柴

人伦差序,以“己”为中心

乡土社会

陌生人社群

游牧经济/团体是生活的前提

公私、群己、人我界限模糊

同心圆波纹

人人平等

对比 差序格局 团体格局

社会观念 自我主义 个人主义:平等、宪法

爱无差等(兼爱、相同)

道德体系 缺乏团体道德(具有伸缩性)

维持规范的力量是法律、宗教

“克己复礼”、孝悌忠信

攀关系、讲交情

爱有差等(人伦差序)

团体道德(有普遍的标准)

维持规范的力量是礼俗

权利和义务

权利和义务

·学习任务

概念 解释

道德概念 Para2.

代理者 Para6.

权利 人实现其利益的力量。

任务一

六、家族

社群、团体、社会圈子、家庭、小家族、家族、氏族?

社群 团体 团体格局(西洋社会) 社会圈子

差序格局(乡土社会)

基本社群 家庭 小家族

结构 有严格界限 没有严格界限,可以向外扩大,扩大路线是父系。

性质 主要是生儿育女,能经营的事物很少 不仅生儿育女,还经营各种事业,变成氏族性,是事业组织。

关系 夫妇是主轴,感情是凝合的力量;子女是配角 父子、婆媳是主轴;夫妇成配轴;纪律排斥私情。

·学习任务

概念 解释

社群 Para1.一切有组织的人群

团体 Para1.根据作者的语境,在西洋社会的团体格局中存在。

社会圈子 Para1.根据作者的语境,在乡土社会的差序格局中存在。

小家族 Para3.从结构上看,是中国乡土社会的基本社群。+特点+性质+关系。

氏族 Para8.

家族 由姓氏、血缘等亲缘关系连接而成的人的集合,是社会的基本单位。

家庭 Para5.

任务一

七、男女有别

感情定向、亚普罗式的文化、浮士德式的文化、男女有别?

任务一

·整体框架&论证方法

段落 观点

第1段 点明问题 感情定向

第2-7段 “是什么” 感情定向由文化决定:

乡土社会-亚普罗式;现代社会-浮士德式

第8-13段 “为什么” 乡土社会为什么不是浮士德式?

第14-15段 “怎么样” 男女有别的界限,使中国传统的感情定向偏向于同性方面发展。

第16-17段 总结观点 乡土社会是一个男女有别的社会,也是一个安稳的社会。

·学习任务

概念 解释

感情定向 Para2.

亚普罗氏的文化 Para6.

浮士德式的文化 Para6.

男女有别 男女之间有区别

篇目 乡土社会的结构

乡土社会的 结构 差序格局 乡土社会的结构:差序格局

系维着私人的道德 差序格局中的道德观念:以己为中心

家族 差序格局中的基本社群:小家族

男女有别 乡土社会是男女有别的社会

宏观——微观

社会——家族——男女

篇目

乡土社会的秩序 礼治秩序 法 乡土社会依靠礼治秩序

无讼 乡土社会维持礼治秩序的手段

无为政治 权

乡土社会的权力结构

长老统治 任务一

八、礼治秩序

人治、法治、礼、传统、仪式?

任务一

·整体框架&论证方法

段落 观点

第1-4段: 铺垫 人治&礼治,为礼治秩序铺垫。

第5-7段: 提出观点 乡土社会是“礼治”的社会;

第8-14段: 分论点1 “礼”、“传统”、“仪式”的含义;

第15-17段:分论点2 礼是从教化中养成了个人的敬畏之感,使人服膺;

人服礼是主动的。

第18-19段:分论点3 礼治社会不能在变迁很快的社会中出现,礼治是乡土社会的特色。

·学习任务

概念 解释

法治 Para1.

人治 Para3.

礼 Para8.

传统 Para9.

仪式 Para14.

秩序维持

熟悉社会

乡土社会

现代社会

变迁社会

从外限制

主动服膺

教化

惩罚

克己修身

依靠传统

依靠国家权力

礼治

法治

任务一

九、无讼

教化、折狱?

任务一

·整体框架&论证方法

段落 观点

第1-4段: 提出观点 乡土社会维持礼治秩序的理想手段是教化而不是折狱

第5-11段:阐述理由 1.乡土社会认为讼事是丢人的,可耻的。

2.礼治秩序注重修身、注重克己;知礼是责任。

3.乡土社会注重调解,长老教育晚辈。

第11-13段:点明措施 乡土社会现代司法制度的建立,必须先在社会结构和思想观念有一番改革。

·学习任务

概念 解释

教化 儒家所提倡的,通过别人的教育使人改变错误行为。

折狱 Para4.=听讼

①乡土社会的地方性(孤立与隔膜),妨碍了现代社会的流动性。②乡土社会尊崇的礼俗,它与现代社会尊崇的法理精神不符。

③乡土社会对世界的认识只限于个别关联,影响对抽象的普遍原则(真理)的追求。

“无讼”:

·起源于孔子语:“听讼,吾犹人也,必使无讼乎。”

·两方面的内涵:

1.每个人自觉遵守规矩,从根本上避免纠纷;

2.发生纠纷时,利用传统伦理道德进行调解,而不用法律诉讼解决。

·作用:在任何时候都有价值。

它倡导人们克己复礼,相互谦让,是社会和谐稳定和人民安居乐业的重要途径。

篇目

乡土社会的秩序 礼治秩序 法 乡土社会依靠礼治秩序

无讼 乡土社会维持礼治秩序的手段

无为政治 权

乡土社会的权力结构

长老统治 任务一

十、无为政治

横暴权力、同意权力、无为

任务一

·整体框架&论证方法

段落 观点

第1-4段 介绍横暴权力和同意权力

第5-6段 权力的工具性:获取利益,尤其是经济利益。

第7-11段 乡土社会的权力结构名义上是“专制”、“独裁”,实际上是无为。

·学习任务

概念 解释

横暴权力 Para2.

同意权力 Para3.

无为 Para9.

任务一

十一、长老统治

社会继替、教化权力、长老统治?

任务一

·整体框架&论证方法

段落 观点

第1段 指出乡村社会权力结构:

横暴权力(受限制)、同意权力(不很强)、教化权力。

第2-3段 教化权力产生:在社会继替中产生。

第4-6段 教化权力重要特征1:既非横暴、又非同意。

第7-11段 教化权力重要特征2:不限于亲子关系中;扩大到成人需要稳定的文化。

第12段 得出结论:中国乡土社会是长老统治的社会。

·学习任务

概念 解释

社会继替 Para2.

教化权力 Para1.

长老统治 Para12.

篇目

乡土社会的变迁 血缘和地缘 乡土社会的性质:乡土社会是血缘社会。

名实的分离 乡土社会的变动方式:注释—引起名实的分离。

从欲望到需要 乡土社会的变动动机:靠欲望行事。

任务一

十二、血缘和地缘

亲属、血缘关系、地缘关系?

任务一

·整体框架&论证方法

段落 观点

第1-5段 血缘社会的基础、含义、特征。(稳定的乡土社会)

第6-15段 社群分裂的分类。(流动的乡土社会)

第16-17段 地缘社会含义、特点和区别。

·学习任务

概念 解释

血缘社会

地缘社会

P130

任务一

十三、名实的分离

社会变迁、时势英雄、时势权力、注释的变动方式?

任务一

·整体框架&论证方法

段落 观点

第1段 提出话题:乡土社会速率很慢的变动中所形成的变动方式

即变动很慢的乡土社会中形成的是注释的变动方式。

第2-8段 时势权力的产生原因、比较、表现。

第9-10段 四种权力与“反对”的关系。重点:乡土社会不发生、不允许“反对”。

第11段 乡土社会:“反对”被时间冲淡,变成注释,从而引起名实的分离。

·学习任务

概念 解释

社会变迁 Para2.

时势英雄 Para4.

时势权力 Para4.

注释的变动方式 Para11.

任务一

十四、从欲望到需要

欲望、自觉、功能、需要?

任务一

·整体框架&论证方法

段落 观点

第1段 提出观点:欲望&乡土社会、现代社会。

第2-3段 欲望规定了人类行为的方向。(欲望&人类行为)

第4-7段 欲望并非生物事实,而是文化事实。(结论一)

第8-11段 决定行为的是从试验与错误的公式中累积出来的经验,思想只有保留这些经验的作用,自觉的欲望是文化的命令。(结论二)

第12-14段 结论:在乡土社会中,欲望经了文化的陶冶可以作为行为的指导,结果是印合于生存的条件。

·学习任务

概念 解释

欲望 Para3.

自觉 Para4.

功能 Para13.

需要 Para13.

《乡土中国》

论证框架

1

论证方法

2

学习任务(核心概念)

3

任务一

一,乡土本色

任务一

·整体框架&论证方法

段落 观点 论证方法 论证事例

第1段 中心论点 从基层看上去,中国社会是乡土性的。 基层即乡下人 无 说理

第2-3段 分论点1 乡下人离不开泥土;“土”是他们的命根 举例论证 美国朋友、史禄国土地神、塞泥土

第4-6段 分论点2 乡土社会是不流动的,具有稳定性。 对比论证 举例论证 游牧&工业&农业

朋友的印象

第7-10段 分论点3 乡土社会是聚村而居的,具有地方性。 对比论证 美国乡下&中国村落

第11-17段 分论点4 乡土社会是熟悉的社会 对比论证 礼俗社会&法理社会

乡土社会&现代社会

·学习任务

概念 解释

基层 para1.各种组织中最低的一层。

中国社会的基层即乡下人。

熟悉的社会 para11.乡土社会是熟悉的社会。

生于斯、死于斯;终老是乡;

彼此熟悉,无陌生人。

礼俗社会(有机的团结) 即乡土社会 para12.没有具体目的,只是因为在一起生长而发生的社会。

法理社会(机械的团结) 即现代社会/城市社会 para12.为了要完成一件任务而结合的社会。

1.臧克家的诗《三代》:“孩子,在土里洗澡;爸爸,在土里流汗;爷爷,在土里葬埋。”此诗句适合用来阐释《乡土中国》中相关理论的篇章是( )

A.《乡土本色》 B.《文字下乡》

C.《差序格局》 D.《再论文字下乡》

练一练

2.在《乡土中国》中论述了乡土社会最大的两个特点是“土气”和“聚居”的章节为( )

A.《文字下乡》 B.《再论文字下乡》

C.《乡土本色》 D.《礼治秩序》

A

C

3.某位同学在学习《乡土中国·乡土本色》时,在笔记上记录了书中的三个事例的梗概,请你帮助他根据这三个事例,提炼出中国社会基层“乡土性”的三个特点。每点不超过8个字。

①史禄国先生曾告诉费孝通先生,远在西伯利亚,中国人住下了,不管天气如何,还是要下些种子,试试看能不能种地。

②一位研究语言的朋友说,张北一带的村子里,几百年来老是这几个姓。乡村里的人口似乎是附着在土上的。

③在一个村子里,每个孩子都是在人家眼中看着长大的,在孩子眼里周围的人也是从小就看惯的。

【答案】①乡下人离不开土地(或根植土地/依赖土地等)②定居是常态(或不流动是常态等)③形成熟人社会。

任务一

二、文字下乡

(从空间上看)

任务一

·整体框架&论证方法

段落 观点 论证方法 论证事例

第1-5段 提出质疑 乡下人不识字“文盲”,就是“愚”吗? 还是乡土社会不需要文字? 对比论证 先破后立 教授孩子&农村孩子

批判后提出观点

第6-7段 分论点1 乡土社会是面对面社群。 举例论证 归有光、声气辨人

第8-9段 分论点2 文字产生的原因和弊端。 举例论证 广西瑶山、写情书

第10-12段 分论点3 乡土社会采用的是语言,而不是文字。 无 说理

第13-17段 分论点4 乡土社会里连语言都是不得已而采用的工具。可用作象征体系的原料很多。 对比论证 举例论证 共同语言和特殊语言

第18-19段 归纳观点 1.乡土社会,不但文字多余,连语言都并不是传达情意的唯一象征体系。 2.乡土社会的文盲,并非“愚”,而是由于 乡土社会的本质:即乡土社会是熟悉的社会 无 说理

·学习任务

概念 解释

面对面社群 para6.彼此熟悉,天天见面,可声气辨人

象征体系 para13.象征:通过联想作用附着意义的事物或动作。

象征体系:特定东西代表特定意义+被大众接受。

其在乡土社会中原料很多,例语言、表情、动作、词汇、文字等等。

空间格局

《文字下乡》

任务一

三、再论文字下乡

(从时间上看)

任务一

·整体框架&论证方法

段落 观点 论证方法 论证事例

第1段 提出问题 时间阻隔角度,乡土社会是否需要文字? 无 说理

第2-4段 分论点1 为何人有时间之隔? 注意学习、记忆、词与时间之隔的关系 举例论证 小白鼠过迷宫

第5段 分论点2 既然人有时间之隔, 为何记忆?为了代代生活/生存。 学习什么?文化,即社会共同经验 对比论证 小白鼠&人

第6-7段 分论点3 如何学习?“词”是最重要的桥梁; 但“词”不一定要文。 无 说理

第8-14段 分论点4 乡土社会的人需不需要借助“词”? 只需语言,不需文字。 引用论证 举例论证 对比论证 “鸡犬相闻...”

“日出而起...”

戏台演员、记日记

第15-16段 得出结论 乡土社会里连语言都是不得已而采用的工具。且可用作象征体系的原料很多。 无 说理

·学习任务

概念 解释

时间阻隔 para2.个人的今昔之隔&社会的世代之隔

para4.因为时间,人的记忆消失了、事情遗忘了。

词 para3.象征体系之一(最重要),其可以是语言或文字。

乡土社会中只需语言,不需文字。

文化 para5.是依赖象征体系和个人的记忆而维持着的社会共同经验。

定型生活 para12.即乡土社会的生活安定,互相熟悉。

“日出而起,日落而息”

篇目 乡土社会基本特性

乡土社会的 基本特性 乡土本色 中心观点: 中国社会是乡土性的。

乡土性内涵:种地谋生;世代定居;

熟人社会;终老是乡。

文字下乡 从空间角度,文字不需要下乡

再论文字下乡 从时间角度,文字不需要下乡

对比维度 乡土社会 现代社会

生活方式

人与人

人与规则

人与物

世代定居

流动

熟悉

陌生

礼俗社会

法理社会

熟悉个别事物

寻求普遍特征

阅读《乡土中国》的《文字下乡》和《再论文字下乡》,回答下列问题。

1.在乡土社会,妻子回家忘带钥匙,敲门后,屋内的丈夫询问:“谁啊?”。妻子回答到:“我呀!”丈夫不假思索地开了门。丈夫可以通过声气辨人,因为乡土社会是( )

A.基层社会 B.熟人社会 C.面对面社群 D. 信任社群

2.判断对错。

·时间阻隔有个人的今昔之隔和社会的世代之隔两种。( )

·乡土社会的象征体系只有“词”。( )

·小白鼠获得迷宫捷径,说明动物可以从当前走向今后,从特殊走向普遍。( )

·文化是依赖象征体系和个人的记忆而维持着的社会共同经验。( )

C

√××√

篇目 乡土社会的结构

乡土社会的 结构 差序格局 乡土社会的结构:差序格局

系维着私人的道德 差序格局中的道德观念:以己为中心

家族 差序格局中的基本社群:小家族

男女有别 乡土社会是男女有别的社会

宏观——微观

社会——家族——男女

任务一

四、差序格局

含义&特点

含义&特点&文化背景

“私”的原因及

提供解决办法

任务一

·整体框架&论证方法

段落 观点 论证方法 论证事例

第1-2段 切入点 乡土社会“私”的问题 引用论证 举例论证 “各人自扫门前雪”

苏州人家、合住院子

第3段 过渡段 由“私”过渡到社会结构的格局话题。 无 说理

第4段 团体结构 西洋社会团体结构含义及特点 比喻论证 “捆柴式”

第5-10段 差序格局 中国社会差序格局含义及特点 比喻论证 举例论证 波纹、蜘蛛网

贾府大观园

第11-16段 文化背景 中国社会形成差序格局的文化背景: 孔子“伦”&《礼记》:强调差序 孔子“推”:推己及人、公私相对 引用论证对比论证 《礼记》&《论语》

孔子&耶稣&杨朱

第17-20段 解决办法 乡土社会因差序格局而“私”, 因此要“克己”。 无 说理

·学习任务

概念 解释

群己 para3.群体和自己

人我 para3.众人和我

差序 para12.有差等的次序。

差序格局 是指一种以己为中心,波纹式向外推出的,和自己发生亲属、地缘等社会关系中国社会的格局。+特点

团体格局 para4.是像捆柴式,由若干人组成一个个团体的西洋社会的格局。+特点

任务一

五、系维着私人的道德

1-2段:生活型态决定社会结构格局;社会结构决定道德观念。

3-7段:西洋社会“团体结构”中的道德观念特点。

8-18段:乡土社会“差序结构”中的道德观念特点。

梳理比较

对比 差序格局 团体格局

社会土壤 现代社会(契约社会)

熟人社群

农耕经济/自食其力

社会关系 一根根私人联系构成的网络 团体和个人(神和信徒)

公私、群己、人我界限清晰

捆柴

人伦差序,以“己”为中心

乡土社会

陌生人社群

游牧经济/团体是生活的前提

公私、群己、人我界限模糊

同心圆波纹

人人平等

对比 差序格局 团体格局

社会观念 自我主义 个人主义:平等、宪法

爱无差等(兼爱、相同)

道德体系 缺乏团体道德(具有伸缩性)

维持规范的力量是法律、宗教

“克己复礼”、孝悌忠信

攀关系、讲交情

爱有差等(人伦差序)

团体道德(有普遍的标准)

维持规范的力量是礼俗

权利和义务

权利和义务

·学习任务

概念 解释

道德概念 Para2.

代理者 Para6.

权利 人实现其利益的力量。

任务一

六、家族

社群、团体、社会圈子、家庭、小家族、家族、氏族?

社群 团体 团体格局(西洋社会) 社会圈子

差序格局(乡土社会)

基本社群 家庭 小家族

结构 有严格界限 没有严格界限,可以向外扩大,扩大路线是父系。

性质 主要是生儿育女,能经营的事物很少 不仅生儿育女,还经营各种事业,变成氏族性,是事业组织。

关系 夫妇是主轴,感情是凝合的力量;子女是配角 父子、婆媳是主轴;夫妇成配轴;纪律排斥私情。

·学习任务

概念 解释

社群 Para1.一切有组织的人群

团体 Para1.根据作者的语境,在西洋社会的团体格局中存在。

社会圈子 Para1.根据作者的语境,在乡土社会的差序格局中存在。

小家族 Para3.从结构上看,是中国乡土社会的基本社群。+特点+性质+关系。

氏族 Para8.

家族 由姓氏、血缘等亲缘关系连接而成的人的集合,是社会的基本单位。

家庭 Para5.

任务一

七、男女有别

感情定向、亚普罗式的文化、浮士德式的文化、男女有别?

任务一

·整体框架&论证方法

段落 观点

第1段 点明问题 感情定向

第2-7段 “是什么” 感情定向由文化决定:

乡土社会-亚普罗式;现代社会-浮士德式

第8-13段 “为什么” 乡土社会为什么不是浮士德式?

第14-15段 “怎么样” 男女有别的界限,使中国传统的感情定向偏向于同性方面发展。

第16-17段 总结观点 乡土社会是一个男女有别的社会,也是一个安稳的社会。

·学习任务

概念 解释

感情定向 Para2.

亚普罗氏的文化 Para6.

浮士德式的文化 Para6.

男女有别 男女之间有区别

篇目 乡土社会的结构

乡土社会的 结构 差序格局 乡土社会的结构:差序格局

系维着私人的道德 差序格局中的道德观念:以己为中心

家族 差序格局中的基本社群:小家族

男女有别 乡土社会是男女有别的社会

宏观——微观

社会——家族——男女

篇目

乡土社会的秩序 礼治秩序 法 乡土社会依靠礼治秩序

无讼 乡土社会维持礼治秩序的手段

无为政治 权

乡土社会的权力结构

长老统治 任务一

八、礼治秩序

人治、法治、礼、传统、仪式?

任务一

·整体框架&论证方法

段落 观点

第1-4段: 铺垫 人治&礼治,为礼治秩序铺垫。

第5-7段: 提出观点 乡土社会是“礼治”的社会;

第8-14段: 分论点1 “礼”、“传统”、“仪式”的含义;

第15-17段:分论点2 礼是从教化中养成了个人的敬畏之感,使人服膺;

人服礼是主动的。

第18-19段:分论点3 礼治社会不能在变迁很快的社会中出现,礼治是乡土社会的特色。

·学习任务

概念 解释

法治 Para1.

人治 Para3.

礼 Para8.

传统 Para9.

仪式 Para14.

秩序维持

熟悉社会

乡土社会

现代社会

变迁社会

从外限制

主动服膺

教化

惩罚

克己修身

依靠传统

依靠国家权力

礼治

法治

任务一

九、无讼

教化、折狱?

任务一

·整体框架&论证方法

段落 观点

第1-4段: 提出观点 乡土社会维持礼治秩序的理想手段是教化而不是折狱

第5-11段:阐述理由 1.乡土社会认为讼事是丢人的,可耻的。

2.礼治秩序注重修身、注重克己;知礼是责任。

3.乡土社会注重调解,长老教育晚辈。

第11-13段:点明措施 乡土社会现代司法制度的建立,必须先在社会结构和思想观念有一番改革。

·学习任务

概念 解释

教化 儒家所提倡的,通过别人的教育使人改变错误行为。

折狱 Para4.=听讼

①乡土社会的地方性(孤立与隔膜),妨碍了现代社会的流动性。②乡土社会尊崇的礼俗,它与现代社会尊崇的法理精神不符。

③乡土社会对世界的认识只限于个别关联,影响对抽象的普遍原则(真理)的追求。

“无讼”:

·起源于孔子语:“听讼,吾犹人也,必使无讼乎。”

·两方面的内涵:

1.每个人自觉遵守规矩,从根本上避免纠纷;

2.发生纠纷时,利用传统伦理道德进行调解,而不用法律诉讼解决。

·作用:在任何时候都有价值。

它倡导人们克己复礼,相互谦让,是社会和谐稳定和人民安居乐业的重要途径。

篇目

乡土社会的秩序 礼治秩序 法 乡土社会依靠礼治秩序

无讼 乡土社会维持礼治秩序的手段

无为政治 权

乡土社会的权力结构

长老统治 任务一

十、无为政治

横暴权力、同意权力、无为

任务一

·整体框架&论证方法

段落 观点

第1-4段 介绍横暴权力和同意权力

第5-6段 权力的工具性:获取利益,尤其是经济利益。

第7-11段 乡土社会的权力结构名义上是“专制”、“独裁”,实际上是无为。

·学习任务

概念 解释

横暴权力 Para2.

同意权力 Para3.

无为 Para9.

任务一

十一、长老统治

社会继替、教化权力、长老统治?

任务一

·整体框架&论证方法

段落 观点

第1段 指出乡村社会权力结构:

横暴权力(受限制)、同意权力(不很强)、教化权力。

第2-3段 教化权力产生:在社会继替中产生。

第4-6段 教化权力重要特征1:既非横暴、又非同意。

第7-11段 教化权力重要特征2:不限于亲子关系中;扩大到成人需要稳定的文化。

第12段 得出结论:中国乡土社会是长老统治的社会。

·学习任务

概念 解释

社会继替 Para2.

教化权力 Para1.

长老统治 Para12.

篇目

乡土社会的变迁 血缘和地缘 乡土社会的性质:乡土社会是血缘社会。

名实的分离 乡土社会的变动方式:注释—引起名实的分离。

从欲望到需要 乡土社会的变动动机:靠欲望行事。

任务一

十二、血缘和地缘

亲属、血缘关系、地缘关系?

任务一

·整体框架&论证方法

段落 观点

第1-5段 血缘社会的基础、含义、特征。(稳定的乡土社会)

第6-15段 社群分裂的分类。(流动的乡土社会)

第16-17段 地缘社会含义、特点和区别。

·学习任务

概念 解释

血缘社会

地缘社会

P130

任务一

十三、名实的分离

社会变迁、时势英雄、时势权力、注释的变动方式?

任务一

·整体框架&论证方法

段落 观点

第1段 提出话题:乡土社会速率很慢的变动中所形成的变动方式

即变动很慢的乡土社会中形成的是注释的变动方式。

第2-8段 时势权力的产生原因、比较、表现。

第9-10段 四种权力与“反对”的关系。重点:乡土社会不发生、不允许“反对”。

第11段 乡土社会:“反对”被时间冲淡,变成注释,从而引起名实的分离。

·学习任务

概念 解释

社会变迁 Para2.

时势英雄 Para4.

时势权力 Para4.

注释的变动方式 Para11.

任务一

十四、从欲望到需要

欲望、自觉、功能、需要?

任务一

·整体框架&论证方法

段落 观点

第1段 提出观点:欲望&乡土社会、现代社会。

第2-3段 欲望规定了人类行为的方向。(欲望&人类行为)

第4-7段 欲望并非生物事实,而是文化事实。(结论一)

第8-11段 决定行为的是从试验与错误的公式中累积出来的经验,思想只有保留这些经验的作用,自觉的欲望是文化的命令。(结论二)

第12-14段 结论:在乡土社会中,欲望经了文化的陶冶可以作为行为的指导,结果是印合于生存的条件。

·学习任务

概念 解释

欲望 Para3.

自觉 Para4.

功能 Para13.

需要 Para13.

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读