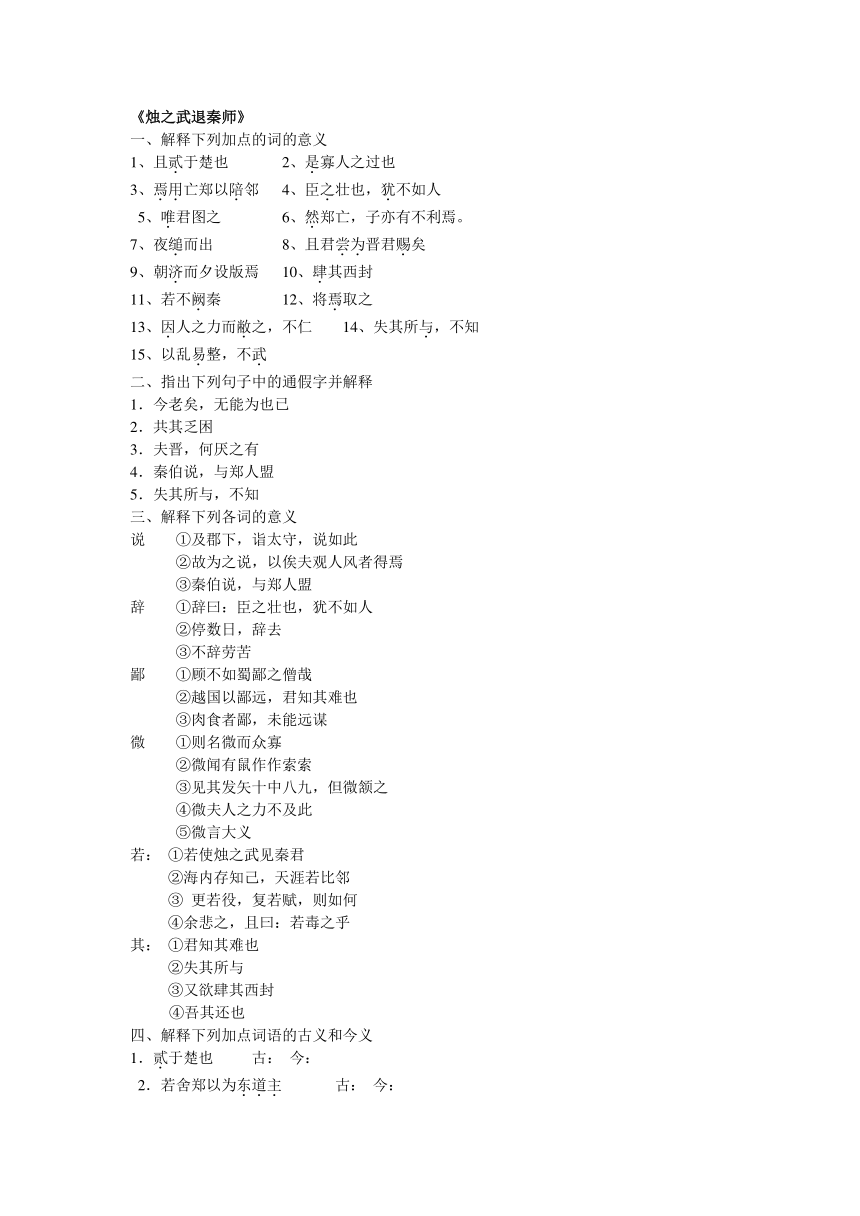

高一语文必修(一)第二单元基础知识测评 含答案

文档属性

| 名称 | 高一语文必修(一)第二单元基础知识测评 含答案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 25.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2013-01-03 19:47:06 | ||

图片预览

文档简介

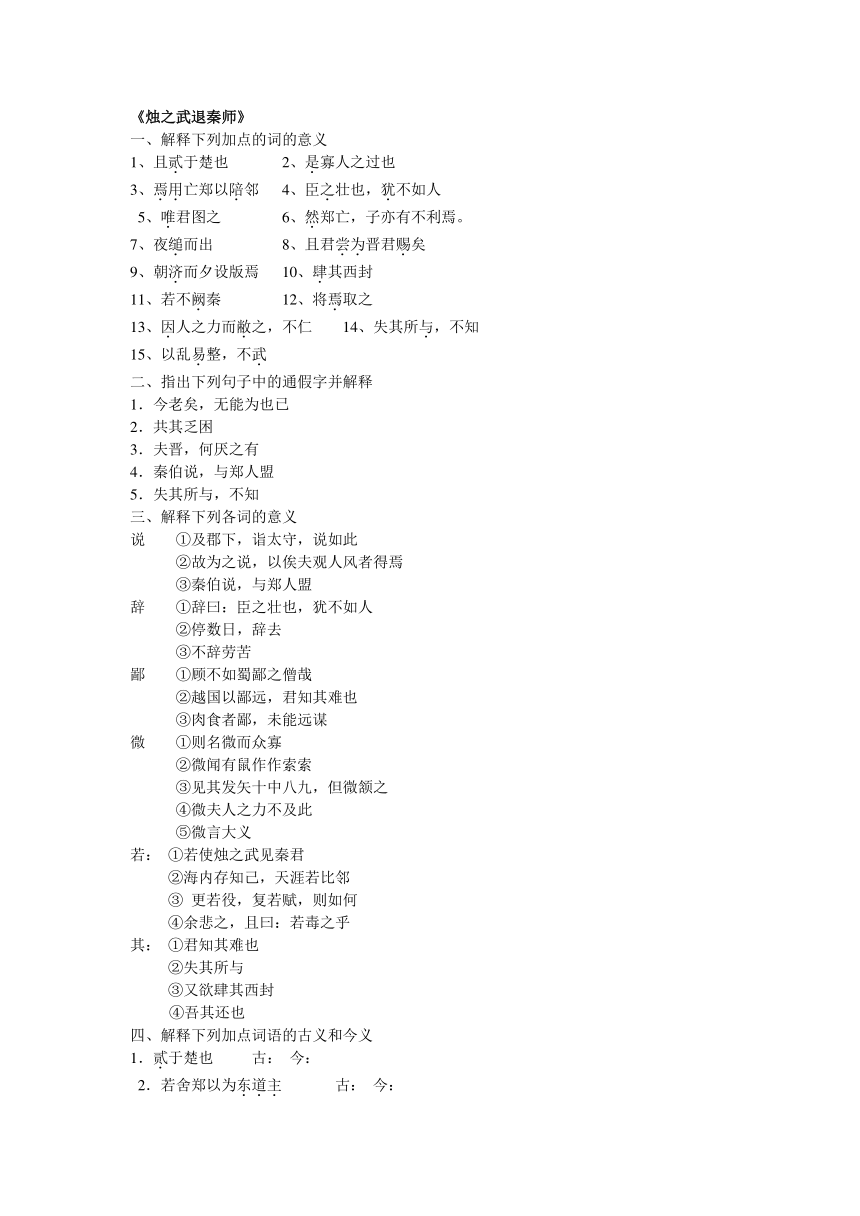

《烛之武退秦师》

一、解释下列加点的词的意义

1、且贰于楚也 2、是寡人之过也

3、焉用亡郑以陪邻 4、臣之壮也,犹不如人

5、唯君图之 6、然郑亡,子亦有不利焉。

7、夜缒而出 8、且君尝为晋君赐矣

9、朝济而夕设版焉 10、肆其西封

11、若不阙秦 12、将焉取之

13、因人之力而敝之,不仁 14、失其所与,不知

15、以乱易整,不武

二、指出下列句子中的通假字并解释

1.今老矣,无能为也已

2.共其乏困

3.夫晋,何厌之有

4.秦伯说,与郑人盟

5.失其所与,不知

三、解释下列各词的意义

说 ①及郡下,诣太守,说如此

②故为之说,以俟夫观人风者得焉

③秦伯说,与郑人盟

辞 ①辞曰:臣之壮也,犹不如人

②停数日,辞去

③不辞劳苦

鄙 ①顾不如蜀鄙之僧哉

②越国以鄙远,君知其难也

③肉食者鄙,未能远谋

微 ①则名微而众寡

②微闻有鼠作作索索

③见其发矢十中八九,但微颔之

④微夫人之力不及此

⑤微言大义

若: ①若使烛之武见秦君

②海内存知己,天涯若比邻

③ 更若役,复若赋,则如何

④余悲之,且曰:若毒之乎

其: ①君知其难也

②失其所与

③又欲肆其西封

④吾其还也

四、解释下列加点词语的古义和今义

1.贰于楚也 古: 今:

2.若舍郑以为东道主 古: 今:

3.行李之往来,共其乏困 古: 今:

4,微夫人之力不及此 古: 今:

五、将下列句子中加点的词按照用法分类。

①晋军函陵,秦军氾南 ②越国以鄙远

③既东封郑,又欲肆其西封 ④贰于楚 ⑤既东封郑,又欲肆其西封

⑥夜缒而出 ⑦且君尝为晋君赐矣

⑧烛之武退秦师 ⑨越国以鄙远 ⑩朝济而夕设版焉

若不阙秦 共其乏困

1.意动用法——————–– 2.使动用法——————––

3.名词活用——————–– 4.形容词活用作名词——————––

5、动词活用作名词——————––

六、将下列特殊句式归类

①辞曰:“臣之壮也……” ②许君焦、瑕

③敢以烦执事 ④晋军函陵,秦军氾南

⑤以其无礼于晋 ⑥若亡郑而有益于君

⑦佚之狐言于郑伯曰 ⑧何厌之有

1.宾语前置句——————–– 2介词结构后置句——————––

3.省略句——————––

七、文学常识填空

《左传》是————的简称,又名《左氏春秋》,相传为鲁国史官————所作。它是我国第一部叙事详备的————著作,也是一部富有文学价值的————著作。《左传》善于描写战争和记述外交辞令,记事条理清楚,详略得当;写人简洁生动,人物形象栩栩如生,是历代散文的典范。它与———— 、————并称为“春秋三传”。

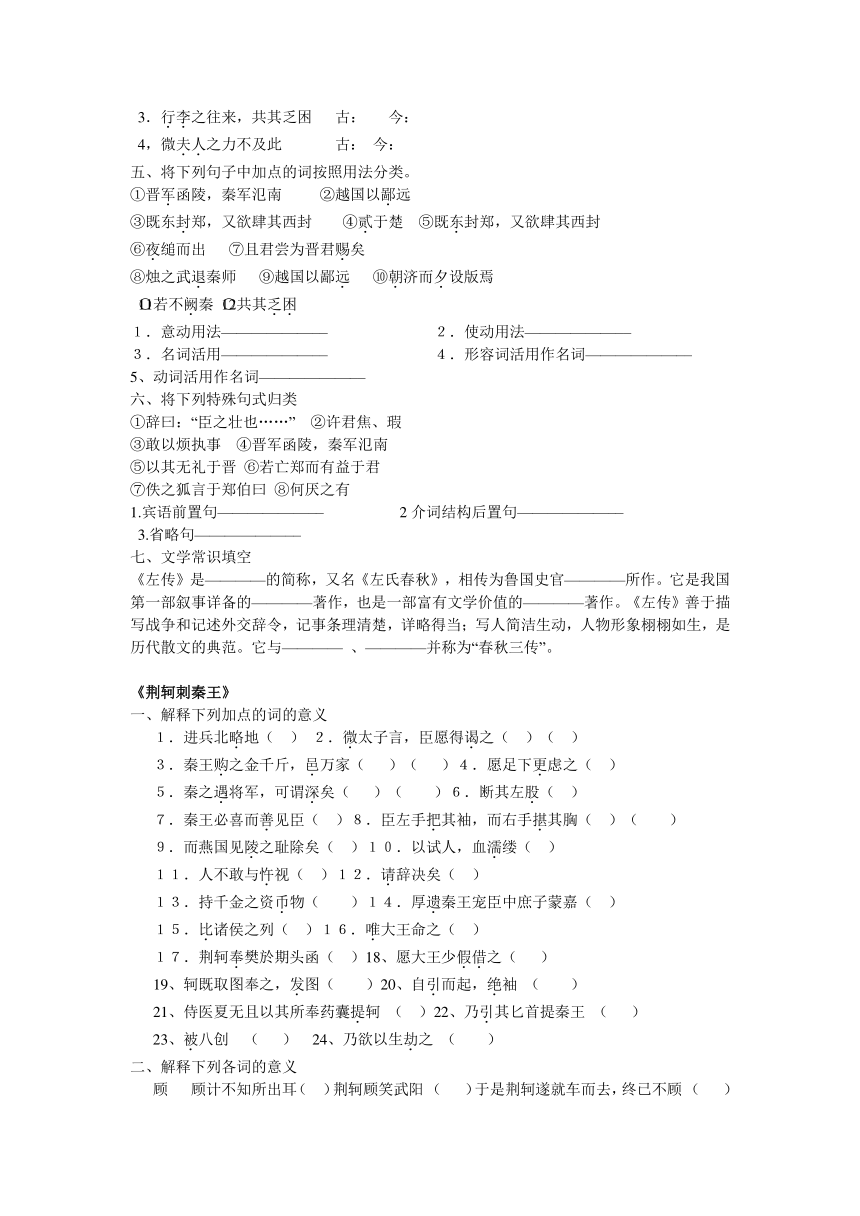

《荆轲刺秦王》

一、解释下列加点的词的意义

1.进兵北略地( ) 2.微太子言,臣愿得谒之( )( )

3.秦王购之金千斤,邑万家( )( )4.愿足下更虑之( )

5.秦之遇将军,可谓深矣( )( )6.断其左股( )

7.秦王必喜而善见臣( )8.臣左手把其袖,而右手揕其胸( )( )

9.而燕国见陵之耻除矣( )10.以试人,血濡缕( )

11.人不敢与忤视( )12.请辞决矣( )

13.持千金之资币物( )14.厚遗秦王宠臣中庶子蒙嘉( )

15.比诸侯之列( )16.唯大王命之( )

17.荆轲奉樊於期头函( )18、愿大王少假借之( )

19、轲既取图奉之,发图( )20、自引而起,绝袖 ( )

21、侍医夏无且以其所奉药囊提轲 ( )22、乃引其匕首提秦王 ( )

23、被八创 ( ) 24、乃欲以生劫之 ( )

二、解释下列各词的意义

顾 顾计不知所出耳( )荆轲顾笑武阳 ( )于是荆轲遂就车而去,终已不顾 ( )

三顾臣于草庐之中 ( )

见 乃私见樊於期 ( ) 而燕国见陵之耻除矣 ( )未尝见天子( )

图穷而匕首见 ( )

就 于是荆轲遂就车而去 ( )轲自知事不就 ( )金就砺则利 ( )

之 秦之遇将军 ( ) 可以解燕国之患 ( ) 太子闻之,驰往 ( )

顷之未发 ( ) 皆白衣冠以送之 ( ) 何陋之有 ( )

以 丹不忍以己之私,而伤长者之意 ( )愿得将军之首以献秦 ( )

以故荆轲逐秦王 ( ) 而卒惶急无以击轲 ( )

而秦武阳奉地图匣,以次进 ( ) 而乃以手共搏之 ( )

日以尽矣 ( )

乃 乃遂私见樊於期( ) 此臣日夜切齿拊心也,乃今得闻教 ( )

家祭无忘告乃翁( ) 此乃天也 ( )

三.解释下列加点词语的古义和今义

1.愿足下更虑之

足下 古义:——————–– 今义:——————––

2.北蛮夷之鄙人

鄙人古义:——————–– 今义:——————––

3.左右乃曰

左右古义:——————–– 今义:——————––

4、事所以不成者

所以古义:——————–– 今义:——————––

四.指出下列加点词的意义和用法

①进兵北略地 ②樊於期乃前曰 ③函封之 ④太子迟之 ⑤皆白衣冠以送之 ⑥发尽上指冠 ⑦群臣怪之 ⑧使使以闻大王

五、指出下列句子属于那种特殊句式

1、父母宗族,皆为戮没

2、而燕国见陵之耻除矣

3、太子及宾客知其事者

4、嘉为先言于秦王曰

5、燕王拜送于庭

6、使毕使于前

7、群臣侍殿上者

8、以试人

9、今日往而不反者,竖子也

10、此臣日夜切齿拊心也

六、指出下列句子中的通假字并解释

1、秦王必说见臣 2、今日往而不反者,竖子也 3、燕王诚振怖大王之威

4、卒起不意,尽失其度 5、秦王还柱而走

七、文学常识填空

1、二十四史是我国古代二十四部纪传体史书,《史记》就是其中之一。《战国策》则是————体史书。

2、《荆轲刺秦王》选自————。《战国策》是————(朝代)史学家————编纂的记西周、东周及秦、齐、楚、赵、魏、韩燕、宋、卫、中山诸国历史的著作,主要记载————时期谋臣策士纵横捭阂的斗争及有关的谋议和辞说。

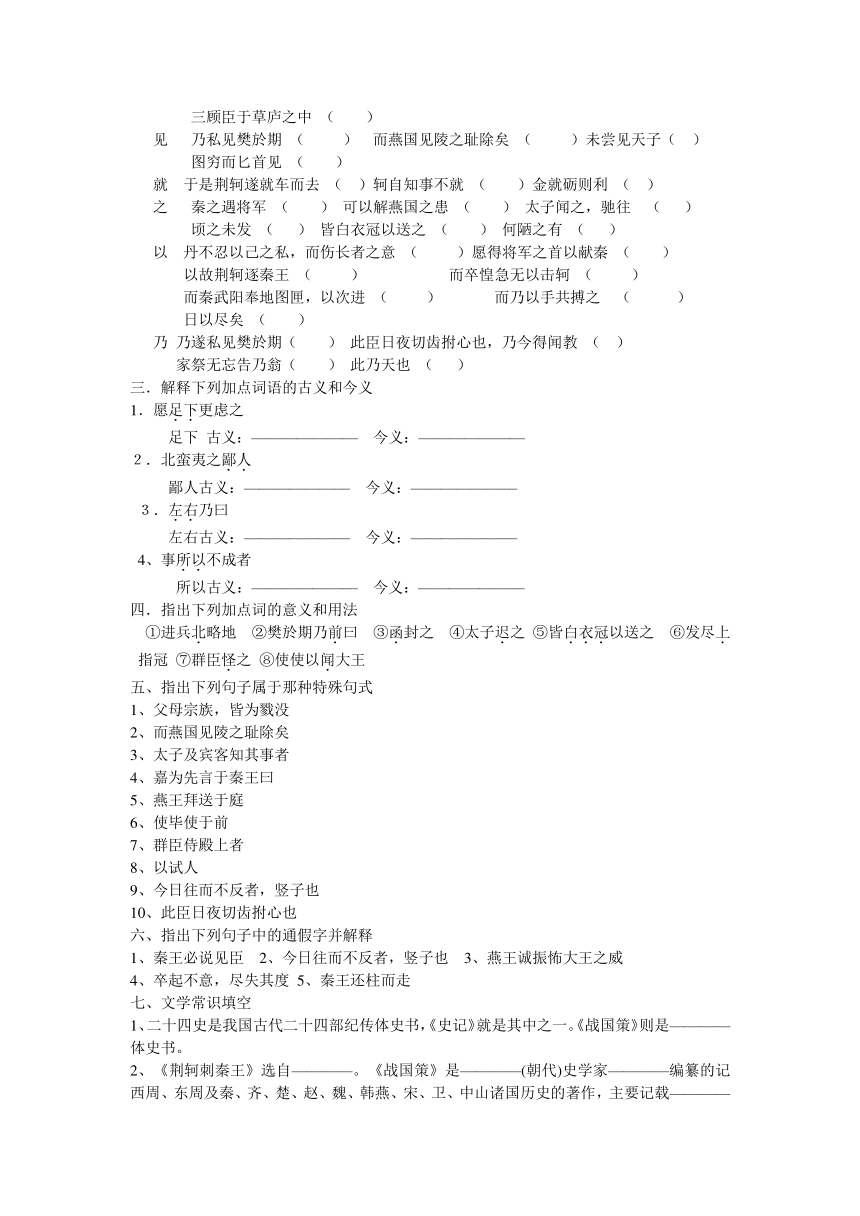

《鸿门宴》

一、解释下列加点的词的意义

1、未得与项羽相见。2、旦日飨士卒。3、素善留侯张良。 4、张良是时从沛公5、不如因善遇之。6、不者,若属皆且为所虏。7、妇女无所幸

8、料大王士卒足以当项王乎?9、秋毫不敢有所近 10、然不自意能先入关破秦

11、臣请入,与之同命 12、拔剑切而啖之 13、刑人如恐不胜 14、窃为大王不取也

15、如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为 16、大王来何操 17、沛公则置车骑

18、道芷阳间行 19、闻大王有意督过之 20、吾属今为之虏矣21、披帏西向立,瞋目视项王……目眦尽裂。22、度我至军中,公乃入。

二、将下列句子中加点的词按照用法分类。

1、沛公军霸上,未得与项羽相见。 2、沛公欲王关中。 3、项伯乃夜驰之沛公军。 4、项伯杀人,臣活之。 5、君为我呼入,吾得兄事之。 6、籍吏民,封府库。 7、沛工旦日从百余骑来见项王。 8、范增数目项王。 9、项伯亦拔剑起舞,常以身翼蔽沛公。?? 10、秦王有虎狼之心。 11、与…四人持剑徒步走。 12、道芷阳间行。

13、刑人如恐不胜

14、财物无所取,妇女无所幸,此其志不在小

15、素善留侯张良

16、秋毫不敢有所近

17、道芷阳间行 18、交戟之卫士欲止不内 19、君安与项伯有故

20、拔剑撞而破之

(一)、名词作状语:———— (二)名词作动词:————

(三)使动用法:———— (四)形容词作名词:————

(五)形容词作动词:————

三、指出下列句子中的通假字并解释

1、拒关,毋内诸侯。 2、张良出,要项伯。 3、愿伯具言臣之不敢倍德也。 4、旦日不可蚤自来见项王。 5、今者有小人之言,令将军与臣有郤

6、请以剑舞,因击沛公于坐

四:解释下列加点词语的古义和今义 1:约为婚姻。 2:备他盗之出入与非常也。 3:沛公居山东时。 4:未有封侯之赏而听细说。 5:将军战河北,臣战河南。

6、如今人方为刀俎,我为鱼肉 五、将下列特殊句式归类

(1)我持白璧一双。(2)此天子气也。(3)楚左尹项伯者,项羽季父也。

(4)夺项王天下者,必沛公也。(5)此亡秦之续耳。(6)吾令人望其气,皆为龙虎。

(7)客何为者?(8)如今人方为刀俎,我为鱼肉。(9)何辞为?

(10)不者,若属皆且为所虏! (11)私见张良,具告以事。 (12)则与(之)斗卮酒。(13)竖子不足与(之)谋。(14)得复见将军于此

(15)置之(于)坐上。(16)将军战河北,臣战河南。

(17)不然,籍何以至此? (18)沛公安在? (19)大王来何操?

(20)曹无伤使人言于项羽曰。 (21)所以遣将守关者,备他盗出入与非常也。 1.宾语前置句——————–– 2.定语后置——————––

3.介词结构后置句——————–– 4.判断句——————––

5.被动句——————–– 6.省略句——————––

六、解释下列各词的意义

因: ①因击沛公于坐 ②不如因善遇之 ③项王即日因留沛公与饮

④陈陈相因 ⑤变法者因时而化

故: ①故遣将距关 ②君安与项伯有故 ③故国不堪回首月明中

如: ①杀人如不能举,刑人如恐不胜 ②沛公默然,曰:“固不如也。”

③沛公起如厕,因招樊哙出④洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶

⑤空空如也

举:①举所佩玉玦以示之者三②今亡亦死,举大计亦死

③孙叔敖举于海,百里奚举于市④ 杀人如不能举⑤举头望明月,低头思故乡

⑥举贤任能 ⑦举世无双 ⑧戍卒叫,函谷举

为:①皆为龙虎 ②为之奈何 ③谁为大王为此计者④窃为大王不敢也

⑤我为鱼肉,何辞为 ⑥吾属今为之虏矣 ⑦天下熙熙,皆为利来

谢:①哙拜谢,起,立而饮之②旦日不可不蚤自来谢项王③乃令张良留谢

④使君谢罗敷:“宁可共载不?”⑤及花既谢,亦可无罪于主人矣。

辞:①巵酒安足辞②朝辞白帝彩云间 ③大礼不辞小让

之:①(范增)举所佩玉玦以示之者三 ②项伯乃夜驰之沛公军

③臣请入,与之同命 ④沛公之参乘樊哙者也 ⑤愿伯具言臣之不敢倍德也。

⑥今人有大功而击之 ⑦此沛公左司马曹无伤言之 ⑧备他盗之出入与非常也。

而:①今人有大功而击之,不义也。。②项王按剑而跽。③哙拜谢,起,立而饮之。 ④劳苦而功高如此。⑤未有封侯之赏,而听细说。⑥拔剑撞而破之。

七、.写出下列语句所含的成语,并解释。

A.秋毫不敢不所近( ) B.人方为刀俎,我为鱼肉( )

C.劳苦而功高如此( )D.项庄拔剑舞,其意在沛公( )

八、文学常识填空

司马迁,字——————,西汉夏阳(今陕西韩城南)人。我国伟大的——————––、——————––和—————––。司马迁发愤著书,完成了伟大的历史巨著——————––。它是我国第一部纪传体通史,总结了上起黄帝下至汉武帝约三千年的历史,分——————––、——————––、——————––、——————––、——————––五种体裁,共五十二万六千五百字。

参考答案:

《烛之武退秦师》

一、解释下列加点的词的意义

1、贰:从属二主 2、是:这;过:过错。

3、焉:何;用:介词,表原因。陪:增加。

4、之:用在主谓之间,取消句子独立性;犹:尚且。

5、唯:句首语气词,表示希望。6、然,然而。

7、缒:用绳子拴着人(或物)从上往下送。

8、尝:曾经;为:给予;赐:恩惠。

9、济:渡河。10、肆:延伸、扩张。11、阙:侵损、削减。

12、焉:哪里。13、因:依靠;敝:损害。14、与:结交,亲附。

15、易:替代:武:指使用武力时所应遵守的道义准则。

二、指出下列句子中的通假字并解释

1、已,通“矣”,语气词,了。2、共,通“供”,供给。

3、厌,通“餍”,满足。 4、说,通“悦”,高兴。

5、知,通“智”,明智。

三、解释下列各词的意义

说 ①陈述 ②杂说,一种文体 ③ 通“悦”,喜欢,高兴

辞 ① 推辞 ② 告别 ③不辞劳苦

鄙 ①边远的地方② 边邑 ③浅陋

微 ①细小,轻微 ②暗暗地 ③稍微,略微 ④ 如果没有,如果不是⑤深奥,微妙

若:① 假如 ②好像 ③你的 ④你

其:① 代词,那 ②代词,自己 ③代词,代指秦国 ④表商量或希望语气,还是

四、解释下列加点词语的古义和今义

1.古:从属二主,动词; 今:“二”的大写,数词。

2.古:东方道路上的主人; 今:泛指设宴请客的主人。

3.古:使者,出使的人; 今:指外出之人随身携带的物品。

4,古:那个人; 今:尊称一般人的妻子。

五、将下列句子中加点的词按照用法分类。

1.意动用法 ②③ 2.使动用法 ⑧

3.名词活用 ①④⑤⑥⑩ 4.形容词活用作名词 ⑨

5、动词活用作名词 ⑦

六、将下列特殊句式归类

1.宾语前置句⑧ 2介词结构后置句⑤⑥⑦ 3.省略句①②③④

七、文学常识填空

《春秋左氏传》 左丘明 编年史 历史散文 《春秋公羊传》《春秋谷梁传》

《荆轲刺秦王》

一、解释下列加点的词的意义

1、略:掠夺,夺取 2、微:假如没有,谒:请。3、购:重赏征求,重金收买;邑:封地。4、更:改变。5、遇:对待,深:刻毒。6、股:大腿。7、善:副词,好好地。8、把:握,抓住;揕:刺。9、陵:侵犯、欺侮。10、濡:浸渍、沾湿。11、忤:逆。12、请:表示客气,无义。13、币:礼品。14、遗:赠送。15、比:并,齐。16、唯:希望。17、奉:两手捧着。18、假借:宽容,原谅。19、发:打开。20、引:伸、挣;绝:断。21、提:掷击。22、引:举起。23、被:受。24、劫:强取、威逼(其订立盟约)。

二、解释下列各词的意义

顾: 表轻微的转折,不过、只是。回头看 回头 拜访、探望

见:拜见 被 见过 显现,现出

就: 登上 成功 接近,靠近

之:助词,用在主谓之间,取消句子独立性 结构助词,的 指示代词,这件事

助词,用在时间名词之后,凑足音节,无意义 代词,他,代指荆轲 宾语前置的标志

以:介词,因为 连词,用来 介词,因为 和“无“组成固定格式,没有用来的

介词,按照、依照 介词,用 通“已”,已经

乃:连词,于是,就 连词,才 第二人称代词 你的 副词,就,就是

三.解释下列加点词语的古义和今义

1、称对方的敬辞,意为“您” 脚下 2、知识浅陋的人 是对自己的谦称,即本人

3、侍从。左和右两个方面;支配。 4、用来表示原因或凭借 表示结果的连词

五、指出下列句子属于那种特殊句式

1、2、全是被动句 3、7定语后置句 4、5全是介词结构后置句 6、既是介词结构后置句,又是省略句 8、省略句 9、10 全是判断句

六、指出下列句子中的通假字并解释

1、说同“悦”,喜欢,高兴 2、反,同“返”返回 3、振同:震:,惧怕

4、卒同“猝”,突然,仓促 5、还通“环”绕

七、1 、国别 2、《战国策》 西汉 刘向 战国

《鸿门宴》

一、解释下列加点的词的意义

1、得:能够。2、旦日:天明。飨:犒劳。3、素:向来。善:友善,交好。???4、是:这。

?5、因:趁机。遇:对待。6、若属:你们这些人。7、幸:封建君主对妇女的宠爱叫“幸”。

8、当:抵敌,抵挡。9、近:接触、沾染。10、意:料想。11、请:谦语,表敬意。12、啖:吃13、胜:尽 14、窃:副词,常用作表示个人意见的谦词。15、方:正,为:句末语气词,常用在疑问句末。16、拿,携带。17、置:放弃,丢下。18、道:取道。19、督过:责备。20、今:时间副词,将要。21、披:揭开, 瞋目:瞪眼; 眦: 眼眶

22、度(duó):估计;乃:才。

二、将下列句子中加点的词按照用法分类。

(一)、名词作状语: 3、5、9、10、11、17

(二)名词作动词:1、2、6、8、12、13

(三)使动用法: 4、7、18 、20 (四)形容词作名词:14、19

(五)形容词作动词:15、16

三、指出下列句子中的通假字并解释

1、“距”通“拒”, 把守。“内”通“纳” 接纳,使进来。 ?2、“要”通“邀” 邀请。 ?3、“倍”通“背” 违背,背叛。。 ?4、“蚤”通“早”早早的。 ?5、“郤”通“隙” 嫌怨,隔阂。 6、通“座”,座位。

四、解释下列加点词语的古义和今义 1、婚姻:(古)结为儿女亲家 (今)男女结婚之事

2、非常:(古)不同寻常,指意外的变故。(今)表程度副词

3、山东:(古)崤山以东 (今)山东省

4、细说:(古)小人的谗言(今)详细说明

5、河北:(古)黄河以北(今)河北省 河南:(古)黄河以南 (今)河南省

6、鱼肉:(古)鱼和肉(今)鱼的肉 或指被欺凌

五、将下列特殊句式归类

1.宾语前置句(9)(17)(18)(19) 2.定语后置(1)3.介词结构后置句(14)(20)

4.判断句(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(21) 5.被动句(10)

6.省略句(11)(12)(13)(15)(16)

六、解释下列各词的意义

因: ①因击沛公于坐 ②不如因善遇之 ③项王即日因留沛公与饮

④陈陈相因 ⑤变法者因时而化

故: ①故遣将距关 ②君安与项伯有故 ③故国不堪回首月明中

如: ①杀人如不能举,刑人如恐不胜 ②沛公默然,曰:“固不如也。”

③沛公起如厕,因招樊哙出④洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶

⑤空空如也

举:①举所佩玉玦以示之者三②今亡亦死,举大计亦死

③孙叔敖举于海,百里奚举于市④ 杀人如不能举⑤举头望明月,低头思故乡

⑥举贤任能 ⑦举世无双 ⑧戍卒叫,函谷举

为:①皆为龙虎 ②为之奈何 ③谁为大王为此计者④窃为大王不敢也

⑤我为鱼肉,何辞为 ⑥吾属今为之虏矣 ⑦天下熙熙,皆为利来

谢:①哙拜谢,起,立而饮之②旦日不可不蚤自来谢项王③乃令张良留谢

④使君谢罗敷:“宁可共载不?”⑤及花既谢,亦可无罪于主人矣。

辞:①巵酒安足辞②朝辞白帝彩云间 ③大礼不辞小让

之:①(范增)举所佩玉玦以示之者三 ②项伯乃夜驰之沛公军

③臣请入,与之同命 ④沛公之参乘樊哙者也 ⑤愿伯具言臣之不敢倍德也。

⑥今人有大功而击之 ⑦此沛公左司马曹无伤言之 ⑧备他盗之出入与非常也。

而:①今人有大功而击之,不义也。。②项王按剑而跽。③哙拜谢,起,立而饮之。 ④劳苦而功高如此。⑤未有封侯之赏,而听细说。⑥拔剑撞而破之。

?六、解释下列各词的意义

因:①趁机 ②趁机 ③于是,就 ④ 沿袭,继承⑤顺应;

故: ①所以②交情;③旧的,原来的

如:①好像②及,比得上③到 ……去 ④假如,如果⑤形容词词尾,……的样子

举:① 举起 ② 发动 ③ 推举 ④ 全,尽 ⑤抬起 ⑥ 推荐 ⑦ 全部,整个⑧攻下,占领

为:①动词,成为②介词,对③介词,替;动词,出,制定④动词,以为,认为

⑤动词,是; 助词,表反问 ⑥介词,被 ⑦ 介词,为了

谢:①感谢,称谢②道歉③兼道歉和告辞义,辞别④告诉⑤凋落,衰亡。

辞:①推辞 ② 告别,告辞 ③动词,讲究,计较

之:①代词,代项羽;②到,动词;③代词,代刘邦;④结构助词,的;

⑤用在主语谓语之间,取消句子的独立性;⑥代词,代刘邦;⑦代“这件事”;

⑧ 用在主语谓语之间,取消句子的独立性;

而:①表示转折关系的连词。②?表示修饰关系的连词。③表示修饰关系的连词。 ?????????④表示并列关系的连词。??⑤?表示转折关系的连词。⑥?表示顺承关系的连词。 七、写出下列语句所含的成语,并解释。

A、秋毫无犯:原指任何细小的东西都不侵犯,现多形容军队纪律严明,丝毫不侵犯群众的利益。

B、人为刀俎,我为鱼肉:人家是刀和案板,我是被宰割的鱼和肉。比喻别人掌握生杀大权,自己处在被宰割的地位上。

C、劳苦功高:做事勤劳,功劳很大。

D、项庄舞剑,意在沛公:项庄在鸿门宴舞剑助兴,其本意是伺机杀掉刘邦,后比喻真正的意图不在言论或行动的本身,暗中另有目的。

八、文学常识填空

子长 史学家 文学家 思想家 《史记》 本纪 世家 列传 书 表

一、解释下列加点的词的意义

1、且贰于楚也 2、是寡人之过也

3、焉用亡郑以陪邻 4、臣之壮也,犹不如人

5、唯君图之 6、然郑亡,子亦有不利焉。

7、夜缒而出 8、且君尝为晋君赐矣

9、朝济而夕设版焉 10、肆其西封

11、若不阙秦 12、将焉取之

13、因人之力而敝之,不仁 14、失其所与,不知

15、以乱易整,不武

二、指出下列句子中的通假字并解释

1.今老矣,无能为也已

2.共其乏困

3.夫晋,何厌之有

4.秦伯说,与郑人盟

5.失其所与,不知

三、解释下列各词的意义

说 ①及郡下,诣太守,说如此

②故为之说,以俟夫观人风者得焉

③秦伯说,与郑人盟

辞 ①辞曰:臣之壮也,犹不如人

②停数日,辞去

③不辞劳苦

鄙 ①顾不如蜀鄙之僧哉

②越国以鄙远,君知其难也

③肉食者鄙,未能远谋

微 ①则名微而众寡

②微闻有鼠作作索索

③见其发矢十中八九,但微颔之

④微夫人之力不及此

⑤微言大义

若: ①若使烛之武见秦君

②海内存知己,天涯若比邻

③ 更若役,复若赋,则如何

④余悲之,且曰:若毒之乎

其: ①君知其难也

②失其所与

③又欲肆其西封

④吾其还也

四、解释下列加点词语的古义和今义

1.贰于楚也 古: 今:

2.若舍郑以为东道主 古: 今:

3.行李之往来,共其乏困 古: 今:

4,微夫人之力不及此 古: 今:

五、将下列句子中加点的词按照用法分类。

①晋军函陵,秦军氾南 ②越国以鄙远

③既东封郑,又欲肆其西封 ④贰于楚 ⑤既东封郑,又欲肆其西封

⑥夜缒而出 ⑦且君尝为晋君赐矣

⑧烛之武退秦师 ⑨越国以鄙远 ⑩朝济而夕设版焉

若不阙秦 共其乏困

1.意动用法——————–– 2.使动用法——————––

3.名词活用——————–– 4.形容词活用作名词——————––

5、动词活用作名词——————––

六、将下列特殊句式归类

①辞曰:“臣之壮也……” ②许君焦、瑕

③敢以烦执事 ④晋军函陵,秦军氾南

⑤以其无礼于晋 ⑥若亡郑而有益于君

⑦佚之狐言于郑伯曰 ⑧何厌之有

1.宾语前置句——————–– 2介词结构后置句——————––

3.省略句——————––

七、文学常识填空

《左传》是————的简称,又名《左氏春秋》,相传为鲁国史官————所作。它是我国第一部叙事详备的————著作,也是一部富有文学价值的————著作。《左传》善于描写战争和记述外交辞令,记事条理清楚,详略得当;写人简洁生动,人物形象栩栩如生,是历代散文的典范。它与———— 、————并称为“春秋三传”。

《荆轲刺秦王》

一、解释下列加点的词的意义

1.进兵北略地( ) 2.微太子言,臣愿得谒之( )( )

3.秦王购之金千斤,邑万家( )( )4.愿足下更虑之( )

5.秦之遇将军,可谓深矣( )( )6.断其左股( )

7.秦王必喜而善见臣( )8.臣左手把其袖,而右手揕其胸( )( )

9.而燕国见陵之耻除矣( )10.以试人,血濡缕( )

11.人不敢与忤视( )12.请辞决矣( )

13.持千金之资币物( )14.厚遗秦王宠臣中庶子蒙嘉( )

15.比诸侯之列( )16.唯大王命之( )

17.荆轲奉樊於期头函( )18、愿大王少假借之( )

19、轲既取图奉之,发图( )20、自引而起,绝袖 ( )

21、侍医夏无且以其所奉药囊提轲 ( )22、乃引其匕首提秦王 ( )

23、被八创 ( ) 24、乃欲以生劫之 ( )

二、解释下列各词的意义

顾 顾计不知所出耳( )荆轲顾笑武阳 ( )于是荆轲遂就车而去,终已不顾 ( )

三顾臣于草庐之中 ( )

见 乃私见樊於期 ( ) 而燕国见陵之耻除矣 ( )未尝见天子( )

图穷而匕首见 ( )

就 于是荆轲遂就车而去 ( )轲自知事不就 ( )金就砺则利 ( )

之 秦之遇将军 ( ) 可以解燕国之患 ( ) 太子闻之,驰往 ( )

顷之未发 ( ) 皆白衣冠以送之 ( ) 何陋之有 ( )

以 丹不忍以己之私,而伤长者之意 ( )愿得将军之首以献秦 ( )

以故荆轲逐秦王 ( ) 而卒惶急无以击轲 ( )

而秦武阳奉地图匣,以次进 ( ) 而乃以手共搏之 ( )

日以尽矣 ( )

乃 乃遂私见樊於期( ) 此臣日夜切齿拊心也,乃今得闻教 ( )

家祭无忘告乃翁( ) 此乃天也 ( )

三.解释下列加点词语的古义和今义

1.愿足下更虑之

足下 古义:——————–– 今义:——————––

2.北蛮夷之鄙人

鄙人古义:——————–– 今义:——————––

3.左右乃曰

左右古义:——————–– 今义:——————––

4、事所以不成者

所以古义:——————–– 今义:——————––

四.指出下列加点词的意义和用法

①进兵北略地 ②樊於期乃前曰 ③函封之 ④太子迟之 ⑤皆白衣冠以送之 ⑥发尽上指冠 ⑦群臣怪之 ⑧使使以闻大王

五、指出下列句子属于那种特殊句式

1、父母宗族,皆为戮没

2、而燕国见陵之耻除矣

3、太子及宾客知其事者

4、嘉为先言于秦王曰

5、燕王拜送于庭

6、使毕使于前

7、群臣侍殿上者

8、以试人

9、今日往而不反者,竖子也

10、此臣日夜切齿拊心也

六、指出下列句子中的通假字并解释

1、秦王必说见臣 2、今日往而不反者,竖子也 3、燕王诚振怖大王之威

4、卒起不意,尽失其度 5、秦王还柱而走

七、文学常识填空

1、二十四史是我国古代二十四部纪传体史书,《史记》就是其中之一。《战国策》则是————体史书。

2、《荆轲刺秦王》选自————。《战国策》是————(朝代)史学家————编纂的记西周、东周及秦、齐、楚、赵、魏、韩燕、宋、卫、中山诸国历史的著作,主要记载————时期谋臣策士纵横捭阂的斗争及有关的谋议和辞说。

《鸿门宴》

一、解释下列加点的词的意义

1、未得与项羽相见。2、旦日飨士卒。3、素善留侯张良。 4、张良是时从沛公5、不如因善遇之。6、不者,若属皆且为所虏。7、妇女无所幸

8、料大王士卒足以当项王乎?9、秋毫不敢有所近 10、然不自意能先入关破秦

11、臣请入,与之同命 12、拔剑切而啖之 13、刑人如恐不胜 14、窃为大王不取也

15、如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为 16、大王来何操 17、沛公则置车骑

18、道芷阳间行 19、闻大王有意督过之 20、吾属今为之虏矣21、披帏西向立,瞋目视项王……目眦尽裂。22、度我至军中,公乃入。

二、将下列句子中加点的词按照用法分类。

1、沛公军霸上,未得与项羽相见。 2、沛公欲王关中。 3、项伯乃夜驰之沛公军。 4、项伯杀人,臣活之。 5、君为我呼入,吾得兄事之。 6、籍吏民,封府库。 7、沛工旦日从百余骑来见项王。 8、范增数目项王。 9、项伯亦拔剑起舞,常以身翼蔽沛公。?? 10、秦王有虎狼之心。 11、与…四人持剑徒步走。 12、道芷阳间行。

13、刑人如恐不胜

14、财物无所取,妇女无所幸,此其志不在小

15、素善留侯张良

16、秋毫不敢有所近

17、道芷阳间行 18、交戟之卫士欲止不内 19、君安与项伯有故

20、拔剑撞而破之

(一)、名词作状语:———— (二)名词作动词:————

(三)使动用法:———— (四)形容词作名词:————

(五)形容词作动词:————

三、指出下列句子中的通假字并解释

1、拒关,毋内诸侯。 2、张良出,要项伯。 3、愿伯具言臣之不敢倍德也。 4、旦日不可蚤自来见项王。 5、今者有小人之言,令将军与臣有郤

6、请以剑舞,因击沛公于坐

四:解释下列加点词语的古义和今义 1:约为婚姻。 2:备他盗之出入与非常也。 3:沛公居山东时。 4:未有封侯之赏而听细说。 5:将军战河北,臣战河南。

6、如今人方为刀俎,我为鱼肉 五、将下列特殊句式归类

(1)我持白璧一双。(2)此天子气也。(3)楚左尹项伯者,项羽季父也。

(4)夺项王天下者,必沛公也。(5)此亡秦之续耳。(6)吾令人望其气,皆为龙虎。

(7)客何为者?(8)如今人方为刀俎,我为鱼肉。(9)何辞为?

(10)不者,若属皆且为所虏! (11)私见张良,具告以事。 (12)则与(之)斗卮酒。(13)竖子不足与(之)谋。(14)得复见将军于此

(15)置之(于)坐上。(16)将军战河北,臣战河南。

(17)不然,籍何以至此? (18)沛公安在? (19)大王来何操?

(20)曹无伤使人言于项羽曰。 (21)所以遣将守关者,备他盗出入与非常也。 1.宾语前置句——————–– 2.定语后置——————––

3.介词结构后置句——————–– 4.判断句——————––

5.被动句——————–– 6.省略句——————––

六、解释下列各词的意义

因: ①因击沛公于坐 ②不如因善遇之 ③项王即日因留沛公与饮

④陈陈相因 ⑤变法者因时而化

故: ①故遣将距关 ②君安与项伯有故 ③故国不堪回首月明中

如: ①杀人如不能举,刑人如恐不胜 ②沛公默然,曰:“固不如也。”

③沛公起如厕,因招樊哙出④洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶

⑤空空如也

举:①举所佩玉玦以示之者三②今亡亦死,举大计亦死

③孙叔敖举于海,百里奚举于市④ 杀人如不能举⑤举头望明月,低头思故乡

⑥举贤任能 ⑦举世无双 ⑧戍卒叫,函谷举

为:①皆为龙虎 ②为之奈何 ③谁为大王为此计者④窃为大王不敢也

⑤我为鱼肉,何辞为 ⑥吾属今为之虏矣 ⑦天下熙熙,皆为利来

谢:①哙拜谢,起,立而饮之②旦日不可不蚤自来谢项王③乃令张良留谢

④使君谢罗敷:“宁可共载不?”⑤及花既谢,亦可无罪于主人矣。

辞:①巵酒安足辞②朝辞白帝彩云间 ③大礼不辞小让

之:①(范增)举所佩玉玦以示之者三 ②项伯乃夜驰之沛公军

③臣请入,与之同命 ④沛公之参乘樊哙者也 ⑤愿伯具言臣之不敢倍德也。

⑥今人有大功而击之 ⑦此沛公左司马曹无伤言之 ⑧备他盗之出入与非常也。

而:①今人有大功而击之,不义也。。②项王按剑而跽。③哙拜谢,起,立而饮之。 ④劳苦而功高如此。⑤未有封侯之赏,而听细说。⑥拔剑撞而破之。

七、.写出下列语句所含的成语,并解释。

A.秋毫不敢不所近( ) B.人方为刀俎,我为鱼肉( )

C.劳苦而功高如此( )D.项庄拔剑舞,其意在沛公( )

八、文学常识填空

司马迁,字——————,西汉夏阳(今陕西韩城南)人。我国伟大的——————––、——————––和—————––。司马迁发愤著书,完成了伟大的历史巨著——————––。它是我国第一部纪传体通史,总结了上起黄帝下至汉武帝约三千年的历史,分——————––、——————––、——————––、——————––、——————––五种体裁,共五十二万六千五百字。

参考答案:

《烛之武退秦师》

一、解释下列加点的词的意义

1、贰:从属二主 2、是:这;过:过错。

3、焉:何;用:介词,表原因。陪:增加。

4、之:用在主谓之间,取消句子独立性;犹:尚且。

5、唯:句首语气词,表示希望。6、然,然而。

7、缒:用绳子拴着人(或物)从上往下送。

8、尝:曾经;为:给予;赐:恩惠。

9、济:渡河。10、肆:延伸、扩张。11、阙:侵损、削减。

12、焉:哪里。13、因:依靠;敝:损害。14、与:结交,亲附。

15、易:替代:武:指使用武力时所应遵守的道义准则。

二、指出下列句子中的通假字并解释

1、已,通“矣”,语气词,了。2、共,通“供”,供给。

3、厌,通“餍”,满足。 4、说,通“悦”,高兴。

5、知,通“智”,明智。

三、解释下列各词的意义

说 ①陈述 ②杂说,一种文体 ③ 通“悦”,喜欢,高兴

辞 ① 推辞 ② 告别 ③不辞劳苦

鄙 ①边远的地方② 边邑 ③浅陋

微 ①细小,轻微 ②暗暗地 ③稍微,略微 ④ 如果没有,如果不是⑤深奥,微妙

若:① 假如 ②好像 ③你的 ④你

其:① 代词,那 ②代词,自己 ③代词,代指秦国 ④表商量或希望语气,还是

四、解释下列加点词语的古义和今义

1.古:从属二主,动词; 今:“二”的大写,数词。

2.古:东方道路上的主人; 今:泛指设宴请客的主人。

3.古:使者,出使的人; 今:指外出之人随身携带的物品。

4,古:那个人; 今:尊称一般人的妻子。

五、将下列句子中加点的词按照用法分类。

1.意动用法 ②③ 2.使动用法 ⑧

3.名词活用 ①④⑤⑥⑩ 4.形容词活用作名词 ⑨

5、动词活用作名词 ⑦

六、将下列特殊句式归类

1.宾语前置句⑧ 2介词结构后置句⑤⑥⑦ 3.省略句①②③④

七、文学常识填空

《春秋左氏传》 左丘明 编年史 历史散文 《春秋公羊传》《春秋谷梁传》

《荆轲刺秦王》

一、解释下列加点的词的意义

1、略:掠夺,夺取 2、微:假如没有,谒:请。3、购:重赏征求,重金收买;邑:封地。4、更:改变。5、遇:对待,深:刻毒。6、股:大腿。7、善:副词,好好地。8、把:握,抓住;揕:刺。9、陵:侵犯、欺侮。10、濡:浸渍、沾湿。11、忤:逆。12、请:表示客气,无义。13、币:礼品。14、遗:赠送。15、比:并,齐。16、唯:希望。17、奉:两手捧着。18、假借:宽容,原谅。19、发:打开。20、引:伸、挣;绝:断。21、提:掷击。22、引:举起。23、被:受。24、劫:强取、威逼(其订立盟约)。

二、解释下列各词的意义

顾: 表轻微的转折,不过、只是。回头看 回头 拜访、探望

见:拜见 被 见过 显现,现出

就: 登上 成功 接近,靠近

之:助词,用在主谓之间,取消句子独立性 结构助词,的 指示代词,这件事

助词,用在时间名词之后,凑足音节,无意义 代词,他,代指荆轲 宾语前置的标志

以:介词,因为 连词,用来 介词,因为 和“无“组成固定格式,没有用来的

介词,按照、依照 介词,用 通“已”,已经

乃:连词,于是,就 连词,才 第二人称代词 你的 副词,就,就是

三.解释下列加点词语的古义和今义

1、称对方的敬辞,意为“您” 脚下 2、知识浅陋的人 是对自己的谦称,即本人

3、侍从。左和右两个方面;支配。 4、用来表示原因或凭借 表示结果的连词

五、指出下列句子属于那种特殊句式

1、2、全是被动句 3、7定语后置句 4、5全是介词结构后置句 6、既是介词结构后置句,又是省略句 8、省略句 9、10 全是判断句

六、指出下列句子中的通假字并解释

1、说同“悦”,喜欢,高兴 2、反,同“返”返回 3、振同:震:,惧怕

4、卒同“猝”,突然,仓促 5、还通“环”绕

七、1 、国别 2、《战国策》 西汉 刘向 战国

《鸿门宴》

一、解释下列加点的词的意义

1、得:能够。2、旦日:天明。飨:犒劳。3、素:向来。善:友善,交好。???4、是:这。

?5、因:趁机。遇:对待。6、若属:你们这些人。7、幸:封建君主对妇女的宠爱叫“幸”。

8、当:抵敌,抵挡。9、近:接触、沾染。10、意:料想。11、请:谦语,表敬意。12、啖:吃13、胜:尽 14、窃:副词,常用作表示个人意见的谦词。15、方:正,为:句末语气词,常用在疑问句末。16、拿,携带。17、置:放弃,丢下。18、道:取道。19、督过:责备。20、今:时间副词,将要。21、披:揭开, 瞋目:瞪眼; 眦: 眼眶

22、度(duó):估计;乃:才。

二、将下列句子中加点的词按照用法分类。

(一)、名词作状语: 3、5、9、10、11、17

(二)名词作动词:1、2、6、8、12、13

(三)使动用法: 4、7、18 、20 (四)形容词作名词:14、19

(五)形容词作动词:15、16

三、指出下列句子中的通假字并解释

1、“距”通“拒”, 把守。“内”通“纳” 接纳,使进来。 ?2、“要”通“邀” 邀请。 ?3、“倍”通“背” 违背,背叛。。 ?4、“蚤”通“早”早早的。 ?5、“郤”通“隙” 嫌怨,隔阂。 6、通“座”,座位。

四、解释下列加点词语的古义和今义 1、婚姻:(古)结为儿女亲家 (今)男女结婚之事

2、非常:(古)不同寻常,指意外的变故。(今)表程度副词

3、山东:(古)崤山以东 (今)山东省

4、细说:(古)小人的谗言(今)详细说明

5、河北:(古)黄河以北(今)河北省 河南:(古)黄河以南 (今)河南省

6、鱼肉:(古)鱼和肉(今)鱼的肉 或指被欺凌

五、将下列特殊句式归类

1.宾语前置句(9)(17)(18)(19) 2.定语后置(1)3.介词结构后置句(14)(20)

4.判断句(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(21) 5.被动句(10)

6.省略句(11)(12)(13)(15)(16)

六、解释下列各词的意义

因: ①因击沛公于坐 ②不如因善遇之 ③项王即日因留沛公与饮

④陈陈相因 ⑤变法者因时而化

故: ①故遣将距关 ②君安与项伯有故 ③故国不堪回首月明中

如: ①杀人如不能举,刑人如恐不胜 ②沛公默然,曰:“固不如也。”

③沛公起如厕,因招樊哙出④洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶

⑤空空如也

举:①举所佩玉玦以示之者三②今亡亦死,举大计亦死

③孙叔敖举于海,百里奚举于市④ 杀人如不能举⑤举头望明月,低头思故乡

⑥举贤任能 ⑦举世无双 ⑧戍卒叫,函谷举

为:①皆为龙虎 ②为之奈何 ③谁为大王为此计者④窃为大王不敢也

⑤我为鱼肉,何辞为 ⑥吾属今为之虏矣 ⑦天下熙熙,皆为利来

谢:①哙拜谢,起,立而饮之②旦日不可不蚤自来谢项王③乃令张良留谢

④使君谢罗敷:“宁可共载不?”⑤及花既谢,亦可无罪于主人矣。

辞:①巵酒安足辞②朝辞白帝彩云间 ③大礼不辞小让

之:①(范增)举所佩玉玦以示之者三 ②项伯乃夜驰之沛公军

③臣请入,与之同命 ④沛公之参乘樊哙者也 ⑤愿伯具言臣之不敢倍德也。

⑥今人有大功而击之 ⑦此沛公左司马曹无伤言之 ⑧备他盗之出入与非常也。

而:①今人有大功而击之,不义也。。②项王按剑而跽。③哙拜谢,起,立而饮之。 ④劳苦而功高如此。⑤未有封侯之赏,而听细说。⑥拔剑撞而破之。

?六、解释下列各词的意义

因:①趁机 ②趁机 ③于是,就 ④ 沿袭,继承⑤顺应;

故: ①所以②交情;③旧的,原来的

如:①好像②及,比得上③到 ……去 ④假如,如果⑤形容词词尾,……的样子

举:① 举起 ② 发动 ③ 推举 ④ 全,尽 ⑤抬起 ⑥ 推荐 ⑦ 全部,整个⑧攻下,占领

为:①动词,成为②介词,对③介词,替;动词,出,制定④动词,以为,认为

⑤动词,是; 助词,表反问 ⑥介词,被 ⑦ 介词,为了

谢:①感谢,称谢②道歉③兼道歉和告辞义,辞别④告诉⑤凋落,衰亡。

辞:①推辞 ② 告别,告辞 ③动词,讲究,计较

之:①代词,代项羽;②到,动词;③代词,代刘邦;④结构助词,的;

⑤用在主语谓语之间,取消句子的独立性;⑥代词,代刘邦;⑦代“这件事”;

⑧ 用在主语谓语之间,取消句子的独立性;

而:①表示转折关系的连词。②?表示修饰关系的连词。③表示修饰关系的连词。 ?????????④表示并列关系的连词。??⑤?表示转折关系的连词。⑥?表示顺承关系的连词。 七、写出下列语句所含的成语,并解释。

A、秋毫无犯:原指任何细小的东西都不侵犯,现多形容军队纪律严明,丝毫不侵犯群众的利益。

B、人为刀俎,我为鱼肉:人家是刀和案板,我是被宰割的鱼和肉。比喻别人掌握生杀大权,自己处在被宰割的地位上。

C、劳苦功高:做事勤劳,功劳很大。

D、项庄舞剑,意在沛公:项庄在鸿门宴舞剑助兴,其本意是伺机杀掉刘邦,后比喻真正的意图不在言论或行动的本身,暗中另有目的。

八、文学常识填空

子长 史学家 文学家 思想家 《史记》 本纪 世家 列传 书 表