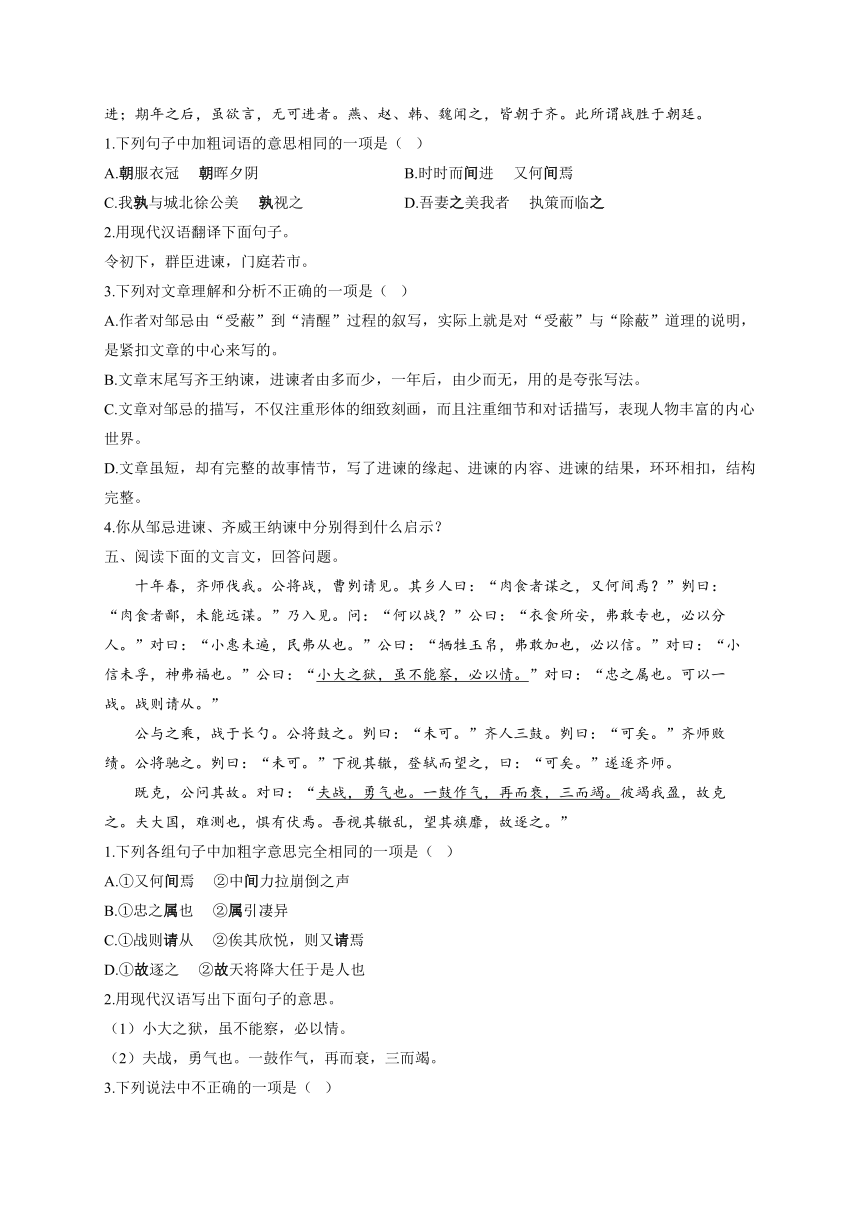

专题二:课内文言文阅读(2)——2022届中考语文文言文阅读专项培优卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 专题二:课内文言文阅读(2)——2022届中考语文文言文阅读专项培优卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 31.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-18 19:12:20 | ||

图片预览

文档简介

课内文言文阅读(2)

一、阅读下面的文言文,回答问题。

十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

1.解释下列加粗的词语。

(1)又何间焉

(2)小大之狱

(3)神弗福也

(4)望其旗靡

2.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)忠之属也。可以一战。

(2)彼竭我盈,故克之。

3.下列对文章内容和写法分析不当的一项是( )

A.鲁庄公看重衣食、祭祀等因素对战争胜负的影响,由此可以看出其人格的卑鄙。

B.曹刿对人心向背的重视,对进攻和追击时机的把握,都表现出他的深谋远虑。

C.文中的对话描写很精彩,人物语言极具个性,符合人物的身份、地位、性格。

D.本文紧扣“论战”,详写战前准备和战后论述,略写战争过程,材料剪裁得当。

4.曹刿与“链接材料”中的烛之武在强敌入侵时,表现出不同的救国态度和精神品质。请结合选文和“链接材料”,做简要分析。

【链接材料】

晋、秦围郑①。郑文公②使烛之武③见秦君,武辞焉。公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉!”遂许之。

(有删改)

【注】①晋、秦、郑:都是春秋时期的诸侯国。②郑文公:郑国国君。③烛之武:郑国养马官,有谋略。

二、阅读下面的文言文,回答问题。

北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知其几千里也;化而为鸟,其名为鹏。鹏之背,不知其几千里也;怒而飞,其翼若垂天之云。是鸟也,海运则将徙于南冥。南冥者,天池也。《齐谐》者,志怪者也。《谐》之言曰:“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也。”野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪 其视下也,亦若是则已矣。且夫水之积也不厚,则其负大舟也无力。覆杯水于坳堂①之上,则芥为之舟;置杯焉则胶②,水浅而舟大也。风之积也不厚,则其负大翼也无力。故九万里则风斯在下矣,而后乃今培③风;背负青天而莫之夭阏④者,而后乃今将图南⑤。

蜩⑥与学鸠⑦笑之曰:“我决⑧起而飞,抢⑨榆枋⑩而止,时则不至,而控 于地而已矣,奚以之九万里而南为?”适莽苍 者,三餐而反,腹犹果然;适百里者,宿舂粮;适千里者,三月聚粮。之二虫又何知!

(节选自《庄子·逍遥游》)

[注]①坳堂:堂上低洼处。②胶:着地。③培:凭。④莫之夭阏:无所滞碍。⑤图南:计划向南飞。⑥蜩:蝉。⑦学鸠:斑鸠。⑧决:疾速的样子。⑨抢:触,碰。⑩榆枋:榆,榆树;枋,檀树。 控:投,落下。 莽苍:本指郊野的颜色,这里引申为近郊。

1.解释下列句中加粗的词语。

(1)志怪者也 志:_________

(2)抟扶摇而上者九万里 抟:__________

(3)去以六月息者也 息:__________

(4)三餐而反 反:__________

2.下列句中加粗词语的意义和用法相同的一项是( )

A.海运则将徙于南冥 其船背稍夷,则题名其上(魏学洢《核舟记》)

B.生物之以息相吹也 意将隧入以攻其后也(蒲松龄《狼》)

C.我决起而飞 鸣之而不能通其意(韩愈《马说》)

D.奚以之九万里而南为 予独爱莲之出淤泥而不染(周敦颐《爱莲说》)

3.用现代汉语翻译文中画横线的句子。

(1)天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?

(2)风之积也不厚,则其负大翼也无力。

4.从上文“鲲鹏”和“蜩与学鸠”的对比中,你有哪些收获?请简要概述。

三、阅读下面的文言文,回答问题。

先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。

宫中府中,俱为一体,陟罚臧否,不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理,不宜偏私,使内外异法也。

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下。愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必能裨补阙漏,有所广益。

将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之曰能,是以众议举宠为督。愚以为营中之事,悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。

亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之信之,则汉室之隆,可计日而待也。

(节选自诸葛亮《出师表》)

1.下列句子中,加粗词的意义相同的一组是( )

A.以光先帝遗德 仿佛若有光 B.先帝简拔以遗陛下 盖简桃核修狭者为之

C.悉以咨之 已而之细柳军 D.每与臣论此事 未复有能与其奇者

2.把“亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也”翻译成现代汉语。

3.下列对选文内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.选文中诸葛亮颇具政治远见,向后主刘禅指出了当前天下三分的形势,并分析了蜀国面临的不利处境和有利条件。

B.选文中诸葛亮向后主刘禅提出了三条建议,分别是广开言路、严明赏罚和亲贤远佞,其中最核心的是亲贤远佞。

C.选文中诸葛亮指出如果他远离国都,“忠谏之路”会被堵塞,内外也会“异法”,结果必然导致国内政局的混乱。

D.选文中诸葛亮提到了很多忠臣良将,认为他们都具有优良的品格,是先帝所器重的人,希望后主刘禅能够信任他们。

四、阅读下面的文言文,回答问题。

邹忌讽齐王纳谏

《战国策》

邹忌修八尺有余,而形貌昳丽。朝服衣冠,窥镜,谓其妻曰:“我孰与城北徐公美?”其妻曰:“君美甚,徐公何能及君也?”城北徐公,齐国之美丽者也。忌不自信,而复问其妾曰:“吾孰与徐公美?”妾曰:“徐公何能及君也?”旦日,客从外来,与坐谈,问之客曰:“吾与徐公孰美?”客曰:“徐公不若君之美也。”明日徐公来,孰视之,自以为不如;窥镜而自视,又弗如远甚。暮寝而思之,曰:“吾妻之美我者,私我也;妾之美我者,畏我也;客之美我者,欲有求于我也。”

于是入朝见威王,曰:“臣诚知不如徐公美。臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王:由此观之,王之蔽甚矣。”

王曰“善。”乃下令:“群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏;上书谏寡人者,受中赏;能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。”令初下,群臣进谏,门庭若市;数月之后,时时而间进;期年之后,虽欲言,无可进者。燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。此所谓战胜于朝廷。

1.下列句子中加粗词语的意思相同的一项是( )

A.朝服衣冠 朝晖夕阴 B.时时而间进 又何间焉

C.我孰与城北徐公美 孰视之 D.吾妻之美我者 执策而临之

2.用现代汉语翻译下面句子。

令初下,群臣进谏,门庭若市。

3.下列对文章理解和分析不正确的一项是( )

A.作者对邹忌由“受蔽”到“清醒”过程的叙写,实际上就是对“受蔽”与“除蔽”道理的说明,是紧扣文章的中心来写的。

B.文章末尾写齐王纳谏,进谏者由多而少,一年后,由少而无,用的是夸张写法。

C.文章对邹忌的描写,不仅注重形体的细致刻画,而且注重细节和对话描写,表现人物丰富的内心世界。

D.文章虽短,却有完整的故事情节,写了进谏的缘起、进谏的内容、进谏的结果,环环相扣,结构完整。

4.你从邹忌进谏、齐威王纳谏中分别得到什么启示?

五、阅读下面的文言文,回答问题。

十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

1.下列各组句子中加粗字意思完全相同的一项是( )

A.①又何间焉 ②中间力拉崩倒之声

B.①忠之属也 ②属引凄异

C.①战则请从 ②俟其欣悦,则又请焉

D.①故逐之 ②故天将降大任于是人也

2.用现代汉语写出下面句子的意思。

(1)小大之狱,虽不能察,必以情。

(2)夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。

3.下列说法中不正确的一项是( )

A.“肉食者鄙,未能远谋”是曹刿“请见”的原因,显示了他的自信。

B.本文记叙了战争的全过程,充分地显示了曹刿远大的政治抱负和军事指挥上的杰出才能。

C.鲁庄公身为鲁国的国君,在迎战齐师时,他寄希望于贵族的拥护和神灵的庇佑,显示出他的“鄙”。

D.全文紧扣“论战”来写,对曹刿的论战写得详细,而战争经过写得简略,这充分表现了《左传》善于剪裁、言简意赅的特点。

4.长勺之战最终鲁国大胜,请结合本文简要分析鲁国取胜的原因。

六、阅读下面的文言文,完成下列各题。

十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

(选自《左传》)

1.下列句子中,加粗词的意义相同的一组是( )

A.一鼓作气,再而衰 主人日再食 B.又何间焉 遂与外人间隔

C.虽不能察,必以情 先帝不以臣卑鄙 D.战则请从 太守归而宾客从也

2.把“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信”翻译成现代汉语。

3.下列对选文内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.战前曹刿请见庄公,在他的启发下,庄公充分认识到了民心在战争中的重要性。

B.战中庄公“下视其辙”,是为了观察齐军车印是否杂乱,表现出他的沉着谨慎。

C.战后曹刿论述取胜之道:一是强调蓄养士气的重要性,二是强调把握战机的重要性。

D.本文史料剪裁精当,笔法精练,无论是叙述还是对话,表意还是说理,均通达晓畅。

答案以及解析

一、答案:1.(1)参与;(2)指诉讼事件;(3)赐福,保佑;(4)倒下

2.(1)(这)是尽职分之类的事情。可凭借(这个条件)打一仗。

(2)敌方士气穷尽,我方士气正旺盛,所以才打败了他们。

3.A

4.曹刿主动救国,同乡人阻止都没有拦住,表现出他强烈的责任感和爱国情怀。烛之武不是主动出来救国,国君派他出来他都推辞,晓以私利后才答应出马,可见他重个人私利、轻国家大义。

解析:2.本题考查理解并翻译文中的句子的能力。(1)句重点词:忠,尽力做好分内的事;属,类;以,凭借。(2)句重点词:彼,代词,指敌军;盈,充满,这里指士气正旺盛故,所以:克,战胜,打败。

3.本题考查分析文章内容和写法的能力。A项,鲁庄公看重衣食、祭祀等因素对战争胜负的影响,表现了他的目光短浅,而非人格的卑鄙。

4.本题考查对比阅读的能力。根据选文内容可知,面对齐国的进犯,曹刿是主动请求面见鲁庄公的,作者记述了他与“乡人”的一番对话。乡人劝说他不要去参与“肉食者”的事,曹刿却坦率地回答:“肉食者鄙,未能远谋。”曹刿表示出对“肉食者”的不信任并积极要求参与国家的决策,与鲁庄公围绕“何以战”的问题进行了严肃的对话。鲁庄公心无成算,对曹刿郑重的询问做不出爽快切要的回答。他先提出“衣食”的分配,“弗敢专也,必以分人”;又说到神灵的祭祀,“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信”。前者不是普遍施予民众的实惠,无关战事全局;后者是例行的宗教性礼节,并非对民众的真诚许诺,因此二者都为曹刿所否定。唯有最后在鲁庄公提出处理诉讼事件时“必以情”这一点,曹刿认为还算是尽心务实的一项,认定“可以一战”,并随即提出直接参战的要求。根据链接材料中的句子“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉”可知,郑文公前期并没有重用烛之武,由“遂许之”可知烛之武最终答应了郑文公,由此分析即可得知答案。

参考译文

【链接材料】晋文公、秦穆公出兵围攻郑国。郑文公派遣烛之武面见秦王,烛之武拒绝了。郑文公说:“我不能早早用您,现在因情况危急而求您,这是我的过错。然而,郑国灭亡了,您也会有不利啊!”(烛之武)于是同意了。

二、答案:1.(1)记载;(2)盘旋飞翔;(3)气息,这里指大风;(4)返回

2.A

3.(1)天色湛蓝,是它真正的颜色吗?还是因为天空高远,看不到尽头呢?

(2)如果聚集的风不够强大的话,那么负载一个巨大的翅膀也就没有力量。

4.鲲鹏有崇高的理想,追求“广大、高远、自由”的逍遥境界。蝉和学鸠目光短浅,它认为“抢榆枋而止,时则不至,而控于地而已矣”就是飞翔,因此注定不能理解大鹏展翅高飞的境界。

解析:1.解答此类题目,要在理解句意的基础上解释词语,尤其要注意通假字、古今异义、词类活用等特殊情况。

2.A.两个“则”都是连词,便。B.以:介词,用/连词,来。C.而:表修饰/表转折。D.之:动词,去,到/用在主谓之间,取消句子独立性,无实义。

3.(1)句中的重点词有:苍苍,湛蓝。正色,真正的颜色。极,尽。邪,同“耶”,疑问语气词。(2)句中的重点词有:负,背,这里指负载。

4.此题考查对文章内容的理解。文章开头写鹏的形体,背与翼强而有力,有远大的理想。“水击三千里”,直上九万里,追求“广大、高远、自由”的逍遥境界。结合“我决起而飞,抢榆枋而止,时则不至,而控于地而已矣,奚以之九万里而南为?”理解,蝉、学鸠只能在原地起跳,不能有鹏的宽广胸怀。作者通过对比,点明都靠风力才能飞翔于空中,但由此而认为自已本领大、超群不凡就是无知可悲了。可据此理解作答。

[参考译文]

北海里有一条鱼,它的名字叫鲲。鲲非常巨大,不知道有几千里;鲲变化成为鸟,它的名字叫鹏。鹏的脊背,也不知道有几千里长;当它振动翅膀奋起直飞的时候,翅膀就好像挂在天边的云彩。这只鸟,大风吹动海水的时候就要迁徙到南方的大海去了。南方的大海是一个天然形成的大池子。《齐谐》这本书,是记载一些怪异事情的书。书上记载:“鹏往南方的大海迁徙的时候,翅膀拍打水面,能激起三千里的浪涛,乘着旋风飞上了九万里的高空,凭借着六月的风离开。”山野中的雾气,飘飘扬扬的尘埃,都是生物用气息吹拂的结果。天色湛蓝,是它真正的颜色吗?还是因为天空高远,看不到尽头呢?鹏往下看的时候,看见的应该也是这个样子。如果聚集的水不深,那么它就没有负载一艘大船的力量了。在堂上低洼的地方倒上一杯水,一棵小草就能被当作是一艘船,放一个杯子在上面就会着地,这是水浅而船大的原因。如果聚集的风不够强大的话,那么负载一个巨大的翅膀也就没有力量。因此,鹏在九万里的高空飞行,风就在它的身下了,然后才能乘风,背负着青天,没有什么阻碍它,然后才开始朝南飞。

蝉和小斑鸠讥笑鹏说:“我一下子起飞,碰到树木就停止,有时飞不上去,落在地上就是了,哪里用飞到九万里高再到南海去呢?”到近郊去的人,只带当天吃的三餐粮食,回来肚子还是饱饱的;到百里外的人,要用一整夜时间舂米准备干粮;到千里外的人,要提前三个月来准备粮食。蝉和小斑鸠又知道什么呢?

三、答案:1.B

2.亲近小人,疏远贤臣,这是东汉衰败的原因。

3.C

解析:1.本题考查理解常见文言词语在句中的含义的能力。A项,发扬光大/光亮。B项,挑选。C项,代词,他/到,往。D项,和,跟,同/参与,这里有欣赏、领悟的意思。

2.本题考查理解并翻译文中的句子的能力。重点词:亲、远、此、所以、倾颓。

3.本题考查理解和分析选文内容的能力。C项,根据选文可知,诸葛亮是说随意地看轻自己,说话不恰当,会堵塞忠言进谏的道路,不是“他远离国都”会堵塞忠言进谏的道路。

四、答案:1.A

2.命令刚刚下达时,许多大臣都来进谏,宫廷内人多得像集市一样。

3.C

4.①从邹忌进谏的角度获得的启示:在与人的交往中,提意见时,要讲究说话的技巧,要看对象,注意场合,语言得体,动之以情,晓之以理,让对方心悦诚服。②从齐威王纳谏的角度获得的启示:不要偏听偏信,要广泛听取人们的意见,及时发现和改正自己的缺点和错误,不犯或少犯错误。

解析:1.本题考查理解常见文言词语在句中的含义的能力。A项,都是“早晨”的意思。B项,间或、偶然/参与。C项,用于比较,哪一个/同“熟”,仔细。D项,用于主谓之间,取消句子独立性/代词,指“千里马”。

2.本题考查理解并翻译文中的句子的能力。准确翻译“初”“门庭若市”。

3.本题考查理解文章内容的能力。文章不注重形体刻画,而是注重细节和对话描写。

4.本题考查对作品进行个性化阅读和有创意的解读的能力。本题要求从邹忌进谏、齐威王纳谏两个方面来说。从邹忌的角度,劝说他人要有理有据,讲究技巧;从齐威王的角度,要善于接受他人的建议,及时改正缺点。

五、答案:1.D

2.(1)大大小小的诉讼事件,即使不能一一明察,但我一定根据诚心处理。

(2)作战,靠的是勇气。第一次击鼓能够鼓起士气,第二次击鼓士气减弱,第三次击鼓士气就穷尽了。

3.B

4.①鲁国进行的是反侵略的正义战争;②鲁庄公能取信于民,得到人民的支持;③有曹刿在战场上审时度势的正确指挥。

解析:1.本题考查理解常见文言词语在句中的含义的能力。A项,参与/夹杂。B项,类/连接。C项,请求/请教。D项,均表示“所以”的意思。

2.本题考查理解并翻译文中的句子的能力。狱:指诉讼事件。情:诚,诚实,这里指诚心。竭:穷尽。

3.本题考查归纳内容要点的能力。B项,《曹刿论战》只显示了曹刿的政治远见和军事才能,他知道国君可以一战的根本是“取信于民”,并未显示出他的远大的政治抱负。

4.本题考查理解文章内容的能力。结合文章内容和当时背景来看,鲁国能以弱胜强,是因为有曹刿的智谋,鲁庄公能取信于民,鲁国进行的是正义战争。

六、答案:1.D

2.祭祀用的祭品,我不敢虚报数目,一定要按照实情上报。

3.B

解析:1.本题考查文言文一词多义的辨析能力。A.第二次/两次。B.参与/隔开,不连接。C.按照/因为。D.都是“跟从”的意思。故选D。

2.本题考查文言句子的翻译能力。翻译时注意落实句中的关键词语,如“加”的意思是“虚夸,夸大”,“信”的意思是“实情”。

3.“下视其辙”的是曹刿,不是鲁庄公。

一、阅读下面的文言文,回答问题。

十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

1.解释下列加粗的词语。

(1)又何间焉

(2)小大之狱

(3)神弗福也

(4)望其旗靡

2.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)忠之属也。可以一战。

(2)彼竭我盈,故克之。

3.下列对文章内容和写法分析不当的一项是( )

A.鲁庄公看重衣食、祭祀等因素对战争胜负的影响,由此可以看出其人格的卑鄙。

B.曹刿对人心向背的重视,对进攻和追击时机的把握,都表现出他的深谋远虑。

C.文中的对话描写很精彩,人物语言极具个性,符合人物的身份、地位、性格。

D.本文紧扣“论战”,详写战前准备和战后论述,略写战争过程,材料剪裁得当。

4.曹刿与“链接材料”中的烛之武在强敌入侵时,表现出不同的救国态度和精神品质。请结合选文和“链接材料”,做简要分析。

【链接材料】

晋、秦围郑①。郑文公②使烛之武③见秦君,武辞焉。公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉!”遂许之。

(有删改)

【注】①晋、秦、郑:都是春秋时期的诸侯国。②郑文公:郑国国君。③烛之武:郑国养马官,有谋略。

二、阅读下面的文言文,回答问题。

北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知其几千里也;化而为鸟,其名为鹏。鹏之背,不知其几千里也;怒而飞,其翼若垂天之云。是鸟也,海运则将徙于南冥。南冥者,天池也。《齐谐》者,志怪者也。《谐》之言曰:“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也。”野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪 其视下也,亦若是则已矣。且夫水之积也不厚,则其负大舟也无力。覆杯水于坳堂①之上,则芥为之舟;置杯焉则胶②,水浅而舟大也。风之积也不厚,则其负大翼也无力。故九万里则风斯在下矣,而后乃今培③风;背负青天而莫之夭阏④者,而后乃今将图南⑤。

蜩⑥与学鸠⑦笑之曰:“我决⑧起而飞,抢⑨榆枋⑩而止,时则不至,而控 于地而已矣,奚以之九万里而南为?”适莽苍 者,三餐而反,腹犹果然;适百里者,宿舂粮;适千里者,三月聚粮。之二虫又何知!

(节选自《庄子·逍遥游》)

[注]①坳堂:堂上低洼处。②胶:着地。③培:凭。④莫之夭阏:无所滞碍。⑤图南:计划向南飞。⑥蜩:蝉。⑦学鸠:斑鸠。⑧决:疾速的样子。⑨抢:触,碰。⑩榆枋:榆,榆树;枋,檀树。 控:投,落下。 莽苍:本指郊野的颜色,这里引申为近郊。

1.解释下列句中加粗的词语。

(1)志怪者也 志:_________

(2)抟扶摇而上者九万里 抟:__________

(3)去以六月息者也 息:__________

(4)三餐而反 反:__________

2.下列句中加粗词语的意义和用法相同的一项是( )

A.海运则将徙于南冥 其船背稍夷,则题名其上(魏学洢《核舟记》)

B.生物之以息相吹也 意将隧入以攻其后也(蒲松龄《狼》)

C.我决起而飞 鸣之而不能通其意(韩愈《马说》)

D.奚以之九万里而南为 予独爱莲之出淤泥而不染(周敦颐《爱莲说》)

3.用现代汉语翻译文中画横线的句子。

(1)天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?

(2)风之积也不厚,则其负大翼也无力。

4.从上文“鲲鹏”和“蜩与学鸠”的对比中,你有哪些收获?请简要概述。

三、阅读下面的文言文,回答问题。

先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。

宫中府中,俱为一体,陟罚臧否,不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理,不宜偏私,使内外异法也。

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下。愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必能裨补阙漏,有所广益。

将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之曰能,是以众议举宠为督。愚以为营中之事,悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。

亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之信之,则汉室之隆,可计日而待也。

(节选自诸葛亮《出师表》)

1.下列句子中,加粗词的意义相同的一组是( )

A.以光先帝遗德 仿佛若有光 B.先帝简拔以遗陛下 盖简桃核修狭者为之

C.悉以咨之 已而之细柳军 D.每与臣论此事 未复有能与其奇者

2.把“亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也”翻译成现代汉语。

3.下列对选文内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.选文中诸葛亮颇具政治远见,向后主刘禅指出了当前天下三分的形势,并分析了蜀国面临的不利处境和有利条件。

B.选文中诸葛亮向后主刘禅提出了三条建议,分别是广开言路、严明赏罚和亲贤远佞,其中最核心的是亲贤远佞。

C.选文中诸葛亮指出如果他远离国都,“忠谏之路”会被堵塞,内外也会“异法”,结果必然导致国内政局的混乱。

D.选文中诸葛亮提到了很多忠臣良将,认为他们都具有优良的品格,是先帝所器重的人,希望后主刘禅能够信任他们。

四、阅读下面的文言文,回答问题。

邹忌讽齐王纳谏

《战国策》

邹忌修八尺有余,而形貌昳丽。朝服衣冠,窥镜,谓其妻曰:“我孰与城北徐公美?”其妻曰:“君美甚,徐公何能及君也?”城北徐公,齐国之美丽者也。忌不自信,而复问其妾曰:“吾孰与徐公美?”妾曰:“徐公何能及君也?”旦日,客从外来,与坐谈,问之客曰:“吾与徐公孰美?”客曰:“徐公不若君之美也。”明日徐公来,孰视之,自以为不如;窥镜而自视,又弗如远甚。暮寝而思之,曰:“吾妻之美我者,私我也;妾之美我者,畏我也;客之美我者,欲有求于我也。”

于是入朝见威王,曰:“臣诚知不如徐公美。臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王:由此观之,王之蔽甚矣。”

王曰“善。”乃下令:“群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏;上书谏寡人者,受中赏;能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。”令初下,群臣进谏,门庭若市;数月之后,时时而间进;期年之后,虽欲言,无可进者。燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。此所谓战胜于朝廷。

1.下列句子中加粗词语的意思相同的一项是( )

A.朝服衣冠 朝晖夕阴 B.时时而间进 又何间焉

C.我孰与城北徐公美 孰视之 D.吾妻之美我者 执策而临之

2.用现代汉语翻译下面句子。

令初下,群臣进谏,门庭若市。

3.下列对文章理解和分析不正确的一项是( )

A.作者对邹忌由“受蔽”到“清醒”过程的叙写,实际上就是对“受蔽”与“除蔽”道理的说明,是紧扣文章的中心来写的。

B.文章末尾写齐王纳谏,进谏者由多而少,一年后,由少而无,用的是夸张写法。

C.文章对邹忌的描写,不仅注重形体的细致刻画,而且注重细节和对话描写,表现人物丰富的内心世界。

D.文章虽短,却有完整的故事情节,写了进谏的缘起、进谏的内容、进谏的结果,环环相扣,结构完整。

4.你从邹忌进谏、齐威王纳谏中分别得到什么启示?

五、阅读下面的文言文,回答问题。

十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

1.下列各组句子中加粗字意思完全相同的一项是( )

A.①又何间焉 ②中间力拉崩倒之声

B.①忠之属也 ②属引凄异

C.①战则请从 ②俟其欣悦,则又请焉

D.①故逐之 ②故天将降大任于是人也

2.用现代汉语写出下面句子的意思。

(1)小大之狱,虽不能察,必以情。

(2)夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。

3.下列说法中不正确的一项是( )

A.“肉食者鄙,未能远谋”是曹刿“请见”的原因,显示了他的自信。

B.本文记叙了战争的全过程,充分地显示了曹刿远大的政治抱负和军事指挥上的杰出才能。

C.鲁庄公身为鲁国的国君,在迎战齐师时,他寄希望于贵族的拥护和神灵的庇佑,显示出他的“鄙”。

D.全文紧扣“论战”来写,对曹刿的论战写得详细,而战争经过写得简略,这充分表现了《左传》善于剪裁、言简意赅的特点。

4.长勺之战最终鲁国大胜,请结合本文简要分析鲁国取胜的原因。

六、阅读下面的文言文,完成下列各题。

十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

(选自《左传》)

1.下列句子中,加粗词的意义相同的一组是( )

A.一鼓作气,再而衰 主人日再食 B.又何间焉 遂与外人间隔

C.虽不能察,必以情 先帝不以臣卑鄙 D.战则请从 太守归而宾客从也

2.把“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信”翻译成现代汉语。

3.下列对选文内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.战前曹刿请见庄公,在他的启发下,庄公充分认识到了民心在战争中的重要性。

B.战中庄公“下视其辙”,是为了观察齐军车印是否杂乱,表现出他的沉着谨慎。

C.战后曹刿论述取胜之道:一是强调蓄养士气的重要性,二是强调把握战机的重要性。

D.本文史料剪裁精当,笔法精练,无论是叙述还是对话,表意还是说理,均通达晓畅。

答案以及解析

一、答案:1.(1)参与;(2)指诉讼事件;(3)赐福,保佑;(4)倒下

2.(1)(这)是尽职分之类的事情。可凭借(这个条件)打一仗。

(2)敌方士气穷尽,我方士气正旺盛,所以才打败了他们。

3.A

4.曹刿主动救国,同乡人阻止都没有拦住,表现出他强烈的责任感和爱国情怀。烛之武不是主动出来救国,国君派他出来他都推辞,晓以私利后才答应出马,可见他重个人私利、轻国家大义。

解析:2.本题考查理解并翻译文中的句子的能力。(1)句重点词:忠,尽力做好分内的事;属,类;以,凭借。(2)句重点词:彼,代词,指敌军;盈,充满,这里指士气正旺盛故,所以:克,战胜,打败。

3.本题考查分析文章内容和写法的能力。A项,鲁庄公看重衣食、祭祀等因素对战争胜负的影响,表现了他的目光短浅,而非人格的卑鄙。

4.本题考查对比阅读的能力。根据选文内容可知,面对齐国的进犯,曹刿是主动请求面见鲁庄公的,作者记述了他与“乡人”的一番对话。乡人劝说他不要去参与“肉食者”的事,曹刿却坦率地回答:“肉食者鄙,未能远谋。”曹刿表示出对“肉食者”的不信任并积极要求参与国家的决策,与鲁庄公围绕“何以战”的问题进行了严肃的对话。鲁庄公心无成算,对曹刿郑重的询问做不出爽快切要的回答。他先提出“衣食”的分配,“弗敢专也,必以分人”;又说到神灵的祭祀,“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信”。前者不是普遍施予民众的实惠,无关战事全局;后者是例行的宗教性礼节,并非对民众的真诚许诺,因此二者都为曹刿所否定。唯有最后在鲁庄公提出处理诉讼事件时“必以情”这一点,曹刿认为还算是尽心务实的一项,认定“可以一战”,并随即提出直接参战的要求。根据链接材料中的句子“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉”可知,郑文公前期并没有重用烛之武,由“遂许之”可知烛之武最终答应了郑文公,由此分析即可得知答案。

参考译文

【链接材料】晋文公、秦穆公出兵围攻郑国。郑文公派遣烛之武面见秦王,烛之武拒绝了。郑文公说:“我不能早早用您,现在因情况危急而求您,这是我的过错。然而,郑国灭亡了,您也会有不利啊!”(烛之武)于是同意了。

二、答案:1.(1)记载;(2)盘旋飞翔;(3)气息,这里指大风;(4)返回

2.A

3.(1)天色湛蓝,是它真正的颜色吗?还是因为天空高远,看不到尽头呢?

(2)如果聚集的风不够强大的话,那么负载一个巨大的翅膀也就没有力量。

4.鲲鹏有崇高的理想,追求“广大、高远、自由”的逍遥境界。蝉和学鸠目光短浅,它认为“抢榆枋而止,时则不至,而控于地而已矣”就是飞翔,因此注定不能理解大鹏展翅高飞的境界。

解析:1.解答此类题目,要在理解句意的基础上解释词语,尤其要注意通假字、古今异义、词类活用等特殊情况。

2.A.两个“则”都是连词,便。B.以:介词,用/连词,来。C.而:表修饰/表转折。D.之:动词,去,到/用在主谓之间,取消句子独立性,无实义。

3.(1)句中的重点词有:苍苍,湛蓝。正色,真正的颜色。极,尽。邪,同“耶”,疑问语气词。(2)句中的重点词有:负,背,这里指负载。

4.此题考查对文章内容的理解。文章开头写鹏的形体,背与翼强而有力,有远大的理想。“水击三千里”,直上九万里,追求“广大、高远、自由”的逍遥境界。结合“我决起而飞,抢榆枋而止,时则不至,而控于地而已矣,奚以之九万里而南为?”理解,蝉、学鸠只能在原地起跳,不能有鹏的宽广胸怀。作者通过对比,点明都靠风力才能飞翔于空中,但由此而认为自已本领大、超群不凡就是无知可悲了。可据此理解作答。

[参考译文]

北海里有一条鱼,它的名字叫鲲。鲲非常巨大,不知道有几千里;鲲变化成为鸟,它的名字叫鹏。鹏的脊背,也不知道有几千里长;当它振动翅膀奋起直飞的时候,翅膀就好像挂在天边的云彩。这只鸟,大风吹动海水的时候就要迁徙到南方的大海去了。南方的大海是一个天然形成的大池子。《齐谐》这本书,是记载一些怪异事情的书。书上记载:“鹏往南方的大海迁徙的时候,翅膀拍打水面,能激起三千里的浪涛,乘着旋风飞上了九万里的高空,凭借着六月的风离开。”山野中的雾气,飘飘扬扬的尘埃,都是生物用气息吹拂的结果。天色湛蓝,是它真正的颜色吗?还是因为天空高远,看不到尽头呢?鹏往下看的时候,看见的应该也是这个样子。如果聚集的水不深,那么它就没有负载一艘大船的力量了。在堂上低洼的地方倒上一杯水,一棵小草就能被当作是一艘船,放一个杯子在上面就会着地,这是水浅而船大的原因。如果聚集的风不够强大的话,那么负载一个巨大的翅膀也就没有力量。因此,鹏在九万里的高空飞行,风就在它的身下了,然后才能乘风,背负着青天,没有什么阻碍它,然后才开始朝南飞。

蝉和小斑鸠讥笑鹏说:“我一下子起飞,碰到树木就停止,有时飞不上去,落在地上就是了,哪里用飞到九万里高再到南海去呢?”到近郊去的人,只带当天吃的三餐粮食,回来肚子还是饱饱的;到百里外的人,要用一整夜时间舂米准备干粮;到千里外的人,要提前三个月来准备粮食。蝉和小斑鸠又知道什么呢?

三、答案:1.B

2.亲近小人,疏远贤臣,这是东汉衰败的原因。

3.C

解析:1.本题考查理解常见文言词语在句中的含义的能力。A项,发扬光大/光亮。B项,挑选。C项,代词,他/到,往。D项,和,跟,同/参与,这里有欣赏、领悟的意思。

2.本题考查理解并翻译文中的句子的能力。重点词:亲、远、此、所以、倾颓。

3.本题考查理解和分析选文内容的能力。C项,根据选文可知,诸葛亮是说随意地看轻自己,说话不恰当,会堵塞忠言进谏的道路,不是“他远离国都”会堵塞忠言进谏的道路。

四、答案:1.A

2.命令刚刚下达时,许多大臣都来进谏,宫廷内人多得像集市一样。

3.C

4.①从邹忌进谏的角度获得的启示:在与人的交往中,提意见时,要讲究说话的技巧,要看对象,注意场合,语言得体,动之以情,晓之以理,让对方心悦诚服。②从齐威王纳谏的角度获得的启示:不要偏听偏信,要广泛听取人们的意见,及时发现和改正自己的缺点和错误,不犯或少犯错误。

解析:1.本题考查理解常见文言词语在句中的含义的能力。A项,都是“早晨”的意思。B项,间或、偶然/参与。C项,用于比较,哪一个/同“熟”,仔细。D项,用于主谓之间,取消句子独立性/代词,指“千里马”。

2.本题考查理解并翻译文中的句子的能力。准确翻译“初”“门庭若市”。

3.本题考查理解文章内容的能力。文章不注重形体刻画,而是注重细节和对话描写。

4.本题考查对作品进行个性化阅读和有创意的解读的能力。本题要求从邹忌进谏、齐威王纳谏两个方面来说。从邹忌的角度,劝说他人要有理有据,讲究技巧;从齐威王的角度,要善于接受他人的建议,及时改正缺点。

五、答案:1.D

2.(1)大大小小的诉讼事件,即使不能一一明察,但我一定根据诚心处理。

(2)作战,靠的是勇气。第一次击鼓能够鼓起士气,第二次击鼓士气减弱,第三次击鼓士气就穷尽了。

3.B

4.①鲁国进行的是反侵略的正义战争;②鲁庄公能取信于民,得到人民的支持;③有曹刿在战场上审时度势的正确指挥。

解析:1.本题考查理解常见文言词语在句中的含义的能力。A项,参与/夹杂。B项,类/连接。C项,请求/请教。D项,均表示“所以”的意思。

2.本题考查理解并翻译文中的句子的能力。狱:指诉讼事件。情:诚,诚实,这里指诚心。竭:穷尽。

3.本题考查归纳内容要点的能力。B项,《曹刿论战》只显示了曹刿的政治远见和军事才能,他知道国君可以一战的根本是“取信于民”,并未显示出他的远大的政治抱负。

4.本题考查理解文章内容的能力。结合文章内容和当时背景来看,鲁国能以弱胜强,是因为有曹刿的智谋,鲁庄公能取信于民,鲁国进行的是正义战争。

六、答案:1.D

2.祭祀用的祭品,我不敢虚报数目,一定要按照实情上报。

3.B

解析:1.本题考查文言文一词多义的辨析能力。A.第二次/两次。B.参与/隔开,不连接。C.按照/因为。D.都是“跟从”的意思。故选D。

2.本题考查文言句子的翻译能力。翻译时注意落实句中的关键词语,如“加”的意思是“虚夸,夸大”,“信”的意思是“实情”。

3.“下视其辙”的是曹刿,不是鲁庄公。