专题三:课内文言文阅读(3)——2022届中考语文文言文阅读专项培优卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 专题三:课内文言文阅读(3)——2022届中考语文文言文阅读专项培优卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 34.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-18 19:17:39 | ||

图片预览

文档简介

课内文言文阅读(3)

1.阅读下面的文言文,完成文后题目。

马说

韩愈

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也!

(1)下列句中加粗词的意思相同的一项是( )

A.故虽有名马 山不在高,有仙则名 B.一食或尽粟一石 食之不能尽其材

C.策之不以其道 不得志,独行其道 D.执策而临之 把酒临风

(2)用现代汉语翻译下面的句子。

①且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

②其真无马邪?其真不知马也!

(3)下列对文章理解与分析正确的一项是( )

A.文章首句“世有伯乐,然后有千里马”,点出了千里马与伯乐之间的关系,说明了伯乐对千里马的重要性。

B.千里马“才美不外见”的根本原因是它先天就“力不足”,所以只能“骈死于槽枥之间”。

C.“鸣之而不能通其意”,一个“鸣”字写尽了千里马的无奈和悲愤,充分表现了它对“食马者”的鄙视与反抗。

D.本文以“说”这种体裁记叙了千里马日行千里的故事,表达了作者对千里马的同情。

(4)选文和链接材料都围绕人才问题发表了看法,请说出两文作者的看法有何异同。

[链接材料]

辛未闰四月即事(节选)

张九成①

如闻失一士②,每食不下咽。

人才何其鲜③,求一于百千。

岂独今世欤,自古皆已然。

[注]①张九成:南宋人,曾任礼部侍郎兼刑部侍郎等官职。②士:人才。③鲜:读作xiǎn。

2.阅读下面的文言文,完成下列各题。

邹忌讽齐王纳谏

《战国策》

邹忌修八尺有余,而形貌昳丽。朝服衣冠,窥镜,谓其妻曰:“我孰与城北徐公美?”其妻曰:“君美甚,徐公何能及君也?”城北徐公,齐国之美丽者也。忌不自信,而复问其妾曰:“吾孰与徐公美?”妾曰:“徐公何能及君也?”旦日,客从外来,与坐谈,问之客曰:“吾与徐公孰美?”客曰:“徐公不若君之美也。”明日徐公来,孰视之,自以为不如;窥镜而自视,又弗如远甚。暮寝而思之,曰:“吾妻之美我者,私我也;妾之美我者,畏我也;客之美我者,欲有求于我也。”

于是入朝见威王,曰:“臣诚知不如徐公美。臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王:由此观之,王之蔽甚矣。”

王曰:“善。”乃下令:“群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏;上书谏寡人者,受中赏;能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。”令初下,群臣进谏,门庭若市;数月之后,时时而间进;期年之后,虽欲言,无可进者。燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。此所谓战胜于朝廷。

(1)解释下列加粗的词语。

①邹忌修八尺有余( )

②吾妻之美我者,私我也( )

③群臣吏民能面刺寡人之过者( )

④数月之后,时时而间进( )

(2)用现代汉语翻译下面的句子。

①由此观之,王之蔽甚矣。

②令初下,群臣进谏,门庭若市。

(3)下面对选文理解和分析有误的一项是( )

A.邹忌的妻、妾、客都称赞他比徐公更美,但他没有沉浸于他人的奉承,对这件事进行了理性的思考。

B.邹忌以自己的亲身经历类比,推及治国之道,劝谏齐威王广开言路,修明政治。威王虚心纳谏,齐国大治。

C.“战胜于朝廷”,说的是一个国家,只要有明君贤臣,就可以不战而屈人之兵,天下无敌了。

D.文章的主旨是希望统治者能听取不同意见,而一个人之所以能听取不同意见,又在于他有自知之明。

3.阅读下面的文字,完成下列各题。

河中石兽

沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得,以为顺流下矣。棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理。是非木柿,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴。渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转。转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

(1)下列句子中加粗的词语解释,有误的一项是( )

A.阅十余岁。 阅:经过 B.求之下流,固颠。 固:坚固

C.求之地中,不更颠乎? 颠:颠倒 D.如其言,果得于数里外。 如:依照

(2)下列句子补写出的省略成分,错误的一项是( )

A.(僧)以为顺流下矣。 B.(坎穴)渐激渐深。

C.如是再啮(石兽),石又再转。 D.求之(于)下流。

(3)下列对选文的理解,错误的一项是( )

A.寺僧“求二石兽于水中”而未得,是因其未深思熟虑而盲目行动。

B.“物理”只能被讲学家掌握,所以讲学家有了嘲笑别人的资本。

C.讲学家认为石兽“湮于沙上”,是因为他空谈事理,“据理臆断”。

D.选文第三段连用两个“必”字,写出老河兵富有经验且自信。

(4)下列对选文的赏析,错误的一项是( )

A.选文四处问句皆为反问句,加重了语气,引发了思考。

B.选文语言平易,简洁生动,善在叙述中制造波澜,平而不板,寓意于事。

C.选文末句运用了议论的表达方式,表明了作者的观点。

D.选文详写老河兵的推断,说明他抓住了水性的特点才作出了正确判断。

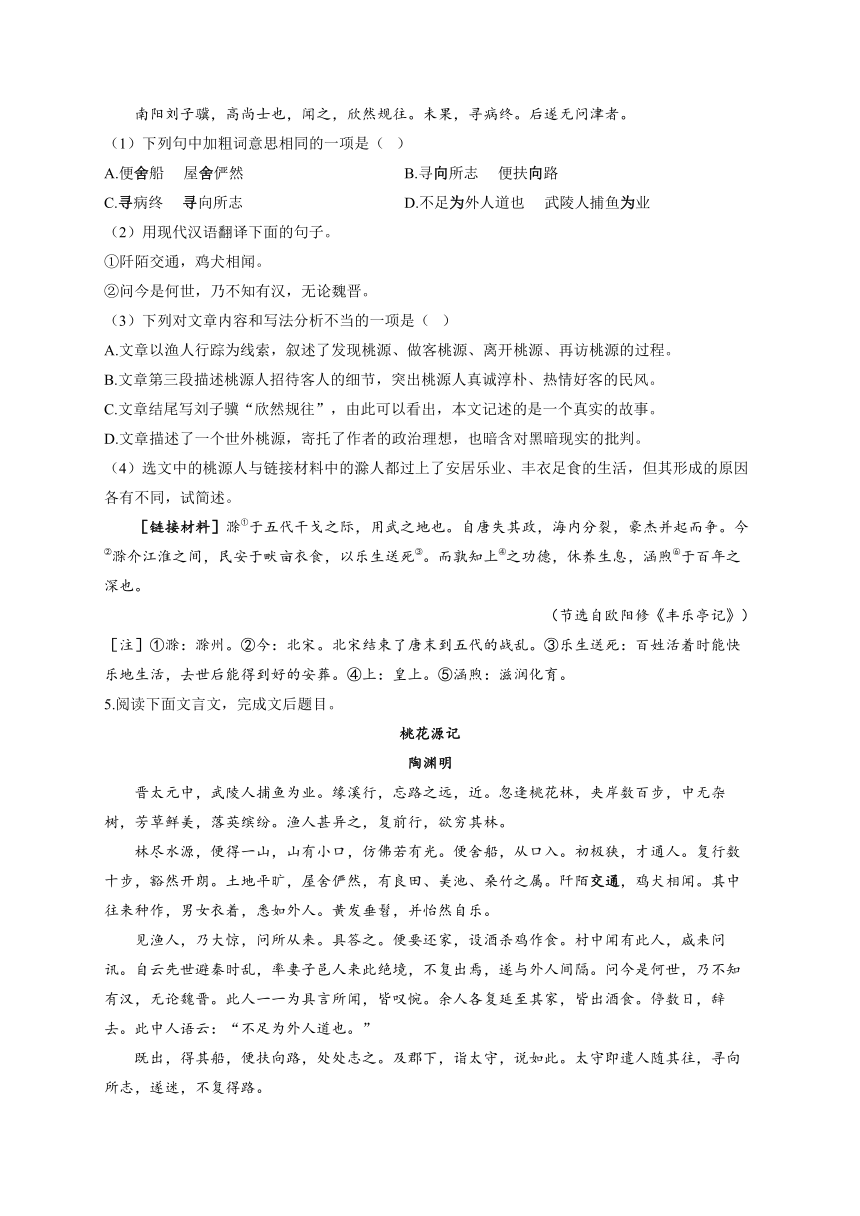

4.阅读下面的文言文,完成文后题目。

桃花源记

陶渊明

晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。

南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。

(1)下列句中加粗词意思相同的一项是( )

A.便舍船 屋舍俨然 B.寻向所志 便扶向路

C.寻病终 寻向所志 D.不足为外人道也 武陵人捕鱼为业

(2)用现代汉语翻译下面的句子。

①阡陌交通,鸡犬相闻。

②问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

(3)下列对文章内容和写法分析不当的一项是( )

A.文章以渔人行踪为线索,叙述了发现桃源、做客桃源、离开桃源、再访桃源的过程。

B.文章第三段描述桃源人招待客人的细节,突出桃源人真诚淳朴、热情好客的民风。

C.文章结尾写刘子骥“欣然规往”,由此可以看出,本文记述的是一个真实的故事。

D.文章描述了一个世外桃源,寄托了作者的政治理想,也暗含对黑暗现实的批判。

(4)选文中的桃源人与链接材料中的滁人都过上了安居乐业、丰衣足食的生活,但其形成的原因各有不同,试简述。

[链接材料]滁①于五代干戈之际,用武之地也。自唐失其政,海内分裂,豪杰并起而争。今②滁介江淮之间,民安于畎亩衣食,以乐生送死③。而孰知上④之功德,休养生息,涵煦⑥于百年之深也。

(节选自欧阳修《丰乐亭记》)

[注]①滁:滁州。②今:北宋。北宋结束了唐末到五代的战乱。③乐生送死:百姓活着时能快乐地生活,去世后能得到好的安葬。④上:皇上。⑤涵煦:滋润化育。

5.阅读下面文言文,完成文后题目。

桃花源记

陶渊明

晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远,近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。

南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。

(1)解释下列画横线的词。

①阡陌交通( )

②便要还家( )

③便扶向路( )

④处处志之( )

(2)将下列句子翻译成现代汉语。

①芳草鲜美,落英缤纷。

②余人各复延至其家,皆出酒食。

(3)下列对文章的理解和分析有误的一项是( )

A.本文构思精巧,以渔人进出桃花源的行踪为线索,叙述了一个曲折有致的故事。

B.陶渊明虚构了一个世外桃源,以此寄托他的美好理想,又表现了他理想无法实现的无奈。

C.“不足为外人道也”,短短几个字,却能表现桃花源人淳朴谦逊、不喜张扬的品质。

D.本文故事以“忘路之远近”开启,到“遂迷,不复得路”结尾,渲染了桃花源的神秘虚幻。

(4)文中描绘了陶渊明心中理想的生活图景,春秋时期的老子也有类似的描述,试结合链接材料,指出它们的相似点。

[链接材料]

至治之极①,甘②其食,美其服,乐其俗,安其居。邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来。

(改编自《老子》八十章)

[注]①至治之极:国家治理得好到了极致。②甘:以……为味美。

6.阅读下面文言文,完成文后题目。

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊;自李唐来,世人甚爱牡丹;予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人;牡丹之爱,宜乎众矣。

(1)下列词语解释中不正确的一项是( )

可爱者甚蕃 (多) B. 亭亭净植 (种植)

C. 陶后鲜有闻(少) D.香远益清 (更加 )

(2)下列句子中加点词的意思或用法相同的一项是( )

A.予独爱莲之出淤泥而不染 无丝竹之乱耳

B.可爱者甚蕃 可远观而不可亵玩焉

C.濯清涟而不妖 启窗而观

D.陶后鲜有闻 芳草鲜美

(3)下列对课文的内容和写法分析分不正确的一项是( )

A.选文以爱莲之情表达了作者不慕名利,洁身自好的生活态度,同时表达了对追名逐利,趋炎附势的世风的鄙弃。

B. 文章描写了莲的气度,风节,描写了莲花的超凡脱俗,表达了作者对理想人格的肯定和追求。

C.文章以“中通外直,不蔓不枝,香远益清”比喻君子通达事理,行为端正的高尚品质。

D.文章运用对比,反衬的手法,将牡丹的富贵和莲花的高洁相对比,表达了作者对雍容华贵的牡丹的赞美之情。

(4)用现代汉语翻译下列句子

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

(5)短文赞扬莲“出淤泥而不染”的高贵品质,实则是作者思想情怀的抒发,可在现实生活中,有人却认为“近朱者赤,近墨者黑”。对这两种观点,你是怎么对待的?请简述理由。

答案以及解析

1.答案:(1)D

(2)①想要与普通的马相等尚且办不到,又怎么能要求它日行千里呢?

②真的没有千里马吗?其实是他们真的不识得千里马啊!

(3)A

(4)相同点:爱惜人才(或:重视人才)。

不同点:韩愈认为人才多,但识才者少,呼吁要善于识别人才;张九成认为人才难得。

解析:(1)D项中的两个“临”都是“面对”的意思。A.名贵/出名,有名。B.吃/同“饲”,喂。C.方法/道路。

(2)本题考查文言文语句翻译。遵循“直译为主,意译为辅”的原则,还要注意句式和关键词语的翻译。①句中的关键词语:且,犹,尚且;等,等同,一样;安,怎么。②句中的关键词语:第一个“其”,表示加强诘问语气;第二个“其”,其实;知,识得。

(3)B.千里马“才美不外见”的根本原因是“食马者不知其能千里而食”。C.没有鄙视和反抗。D.不是在记叙故事。

(4)本题考查概括作者观点态度的能力。《马说》通过写千里马的不幸遭遇批判统治者不能识别、任用人才,甚至摧残人才的社会现状,表达了期待统治者重视人才的观点。张九成《辛未闰四月即事》(节选)中“如闻失一士,每食不下咽”表现了重视人才的态度,这一点与韩愈相同;“人才何其鲜,求一于百千”,则认为人才稀少,这一点与韩愈“千里马常有,而伯乐不常有”的观点是不同的。

2.答案:(1)①长,这里指身高;②偏爱;③指责;④间或、偶然

(2)①由此看来,大王您受蒙蔽很深啦。②命令刚下达,群臣都来进谏,宫门、院内像集市一样。

(3)C

解析:(1)①句意:邹忌身高八尺多。据此推测“修”的意思是“长,这里指身高”。②句意:我妻子认为我美,是偏爱我。据此推测“私”的意思是“偏爱”。③句意:所有的大臣、官吏、百姓能够当面指责我的过错的。据此推测“刺”的意思是“指责”。④句意:几个月以后,还不时有人来进谏。据此可推测“间”的意思是“间或、偶然”。

(2)注意落实关键词的释义,如:蔽,所受的蒙蔽。初,刚刚。若,像。

(3)“说的是一个国家,只要有明君贤臣,就可以不战而屈人之兵,天下无敌了”有误。根据本文文意,应改为“说的是一个国家,只有君主广开言路,虚心纳谏,才能不战而屈人之兵”。

3.答案:(1)B

(2)C

(3)B

(4)D

解析:(1)固:固然。

(2)此句省略的成分为“沙”。

(3)讲学家自视甚高,自认为掌握了物理(事物的道理、规律),因而看不起别人。

(4)老河兵从实际出发,综合考虑了水、沙、石的特点,因此作出了正确判断。

4.答案:(1)B

(2)①田间小路交错相通,(村落间)鸡鸣狗叫的声音可以互相听到。

②(他们)问现在是什么朝代,竟然不知道有过汉朝,更不必说魏晋了。

(3)C

(4)桃源人的生活是因为躲避战乱,与世隔绝;滁人是因为朝廷实行了休养生息的政策。

解析:(1)B项中的两个“向”都是“先前的”的意思。A.舍:舍掉/房屋。C.寻:不久/寻找。D.为:介词,对/动词,作为。

(2)本题考查翻译文言句子的能力。翻译时,遵循“字字有着落,直译为主,意译为辅”的原则,抓住句中关键词进行翻译,还要注意有无特殊句式。①句中的重点词语:阡陌,田间小路;交通,交错相通。②句中的重点词语:乃,竟然;无论,不要说,更不必说。

(3)文章结尾写刘子骥“欣然规往”,但却“未果”。这里把与作者同时代的人物写进去,渲染了作品真真假假的气氛。但其实,“欣然规往。未果,寻病终”暗示了桃花源事实上是不存在的。C项中“本文记述的是一个真实的故事”的表述是错误的。

(4)本题考查对文章内容的理解和对比分析。《桃花源记》中,桃源人向渔人解释“先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉”,可见他们为了躲避战乱,过上了与世隔绝的生活,这里没有战争、自给自足,所以人们安居乐业;链接材料中“而孰知上之功德,休养生息,涵煦于百年之深也”的意思是“哪里知道这样的生活是皇上的功德,让百姓休养生息,滋润化育到一百年那么长久呢”,可以看出,滁人过上安居乐业、丰衣足食的生活是因为朝廷采用了休养生息的治国政策。

[参考译文]

[链接材料]滁州在五代混战的时候,是个互相争夺的地区。自从唐朝败坏了它的政局,全国四分五裂,英雄豪杰们全都起来争夺天下。如今,滁州处在长江、淮河之间,百姓安心耕田穿衣吃饭,活着时快乐生活,去世后能得到好的安葬。但有谁晓得这是皇帝的功德,让百姓休养生息,滋润化育到一百年那么长久呢!

5.答案:(1)①交错相通;②同“邀”,邀请;③沿着、顺着;④做记号

(2)①芳草新鲜美好,落花繁多。

②其他人各自再请(渔人)到他们家去,都拿出酒饭(招待他)。

(3)C

(4)人民生活幸福,安居乐业;和平安宁,不受外界打扰。

解析:(1)本题考查对文言实词的理解能力。要结合具体语境解释词义,还要注意通假字、古今异义、词类活用等文言现象。如,①句中的“交通”在文中是“交错相通”的意思,今多指运输事业。②句中的“要”同“邀”,邀请。④句中的“志”属于词类活用,“做记号”的意思。

(2)本题考查翻译文言句子的能力。注意对重点字词的翻译。①鲜美:新鲜美好。落英:落花。一说,初开的花。缤纷:繁多的样子。②延:邀请。

(3)“不足为外人道也”写出了桃花源人的淳朴,也可见他们对自己美好生活的珍惜,他们不想出去,也不想被外界的人打扰。故“谦逊”的理解不恰当。

(4)本题考查材料探究和比较阅读能力。细读《桃花源记》和[链接材料],由材料内容及文中的句子“土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐”等可知,两文描绘的都是一个没有剥削、没有战乱、自给自足、民风淳朴、不为外界打扰的社会,都是当时不可能实现的想象中的社会场景。

[参考译文]

[链接材料]国家治理得好到了极致,人民对自己的食物、衣服、风俗、居住状况感到满足。国与国之间互相望得见,鸡犬的叫声都可以听得见,但人民从生到死也不互相往来。

6.答案:(1)B;(2)A; (3)D;(4)我唯独喜欢莲花(从)淤泥中生长出来却不受淤泥沾染,(在)清水中洗涤过却不(显得)妖媚。

(5)两个观点意思相反,各有道理,前者赞美一些人不受周围污浊环境的影响,能保持不与世俗同流合污,洁身自好的美好品质。后者强调的是人们容易受外在环境的影响,跟着好人就学好,跟着坏人就学坏,所以要慎重交友。

解析:(1)翻译文句是中考文言文阅读必考题型之一。翻译文句,应以直译为主,意译为辅。翻译文句时要做到字字落实,要特别注意对关键词语的把握,着眼于表达原句的意思,一般用对译法、替换法、调整法、保留法、增补法、删削法等办法进行翻译。考点:理解或翻译文中的句子。能力层级为理解B

(2)植:立;树立。考点:理解常见文言实词在文中的含义。能力层级为理解B。

(3)A:放在主谓之间,取消句子的独立性。考点:理解常见文言虚词在文中的意义。能力层级为理解B。

(4)文章运用对比,反衬的手法,将牡丹的富贵和莲花的高洁相对比,表达了作者对高洁的莲花的赞美之情。

(5)此题考查学生的辨析能力,两种观点皆可,言之成文,言之成理即可。

1.阅读下面的文言文,完成文后题目。

马说

韩愈

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也!

(1)下列句中加粗词的意思相同的一项是( )

A.故虽有名马 山不在高,有仙则名 B.一食或尽粟一石 食之不能尽其材

C.策之不以其道 不得志,独行其道 D.执策而临之 把酒临风

(2)用现代汉语翻译下面的句子。

①且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

②其真无马邪?其真不知马也!

(3)下列对文章理解与分析正确的一项是( )

A.文章首句“世有伯乐,然后有千里马”,点出了千里马与伯乐之间的关系,说明了伯乐对千里马的重要性。

B.千里马“才美不外见”的根本原因是它先天就“力不足”,所以只能“骈死于槽枥之间”。

C.“鸣之而不能通其意”,一个“鸣”字写尽了千里马的无奈和悲愤,充分表现了它对“食马者”的鄙视与反抗。

D.本文以“说”这种体裁记叙了千里马日行千里的故事,表达了作者对千里马的同情。

(4)选文和链接材料都围绕人才问题发表了看法,请说出两文作者的看法有何异同。

[链接材料]

辛未闰四月即事(节选)

张九成①

如闻失一士②,每食不下咽。

人才何其鲜③,求一于百千。

岂独今世欤,自古皆已然。

[注]①张九成:南宋人,曾任礼部侍郎兼刑部侍郎等官职。②士:人才。③鲜:读作xiǎn。

2.阅读下面的文言文,完成下列各题。

邹忌讽齐王纳谏

《战国策》

邹忌修八尺有余,而形貌昳丽。朝服衣冠,窥镜,谓其妻曰:“我孰与城北徐公美?”其妻曰:“君美甚,徐公何能及君也?”城北徐公,齐国之美丽者也。忌不自信,而复问其妾曰:“吾孰与徐公美?”妾曰:“徐公何能及君也?”旦日,客从外来,与坐谈,问之客曰:“吾与徐公孰美?”客曰:“徐公不若君之美也。”明日徐公来,孰视之,自以为不如;窥镜而自视,又弗如远甚。暮寝而思之,曰:“吾妻之美我者,私我也;妾之美我者,畏我也;客之美我者,欲有求于我也。”

于是入朝见威王,曰:“臣诚知不如徐公美。臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王:由此观之,王之蔽甚矣。”

王曰:“善。”乃下令:“群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏;上书谏寡人者,受中赏;能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。”令初下,群臣进谏,门庭若市;数月之后,时时而间进;期年之后,虽欲言,无可进者。燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。此所谓战胜于朝廷。

(1)解释下列加粗的词语。

①邹忌修八尺有余( )

②吾妻之美我者,私我也( )

③群臣吏民能面刺寡人之过者( )

④数月之后,时时而间进( )

(2)用现代汉语翻译下面的句子。

①由此观之,王之蔽甚矣。

②令初下,群臣进谏,门庭若市。

(3)下面对选文理解和分析有误的一项是( )

A.邹忌的妻、妾、客都称赞他比徐公更美,但他没有沉浸于他人的奉承,对这件事进行了理性的思考。

B.邹忌以自己的亲身经历类比,推及治国之道,劝谏齐威王广开言路,修明政治。威王虚心纳谏,齐国大治。

C.“战胜于朝廷”,说的是一个国家,只要有明君贤臣,就可以不战而屈人之兵,天下无敌了。

D.文章的主旨是希望统治者能听取不同意见,而一个人之所以能听取不同意见,又在于他有自知之明。

3.阅读下面的文字,完成下列各题。

河中石兽

沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得,以为顺流下矣。棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理。是非木柿,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴。渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转。转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

(1)下列句子中加粗的词语解释,有误的一项是( )

A.阅十余岁。 阅:经过 B.求之下流,固颠。 固:坚固

C.求之地中,不更颠乎? 颠:颠倒 D.如其言,果得于数里外。 如:依照

(2)下列句子补写出的省略成分,错误的一项是( )

A.(僧)以为顺流下矣。 B.(坎穴)渐激渐深。

C.如是再啮(石兽),石又再转。 D.求之(于)下流。

(3)下列对选文的理解,错误的一项是( )

A.寺僧“求二石兽于水中”而未得,是因其未深思熟虑而盲目行动。

B.“物理”只能被讲学家掌握,所以讲学家有了嘲笑别人的资本。

C.讲学家认为石兽“湮于沙上”,是因为他空谈事理,“据理臆断”。

D.选文第三段连用两个“必”字,写出老河兵富有经验且自信。

(4)下列对选文的赏析,错误的一项是( )

A.选文四处问句皆为反问句,加重了语气,引发了思考。

B.选文语言平易,简洁生动,善在叙述中制造波澜,平而不板,寓意于事。

C.选文末句运用了议论的表达方式,表明了作者的观点。

D.选文详写老河兵的推断,说明他抓住了水性的特点才作出了正确判断。

4.阅读下面的文言文,完成文后题目。

桃花源记

陶渊明

晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。

南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。

(1)下列句中加粗词意思相同的一项是( )

A.便舍船 屋舍俨然 B.寻向所志 便扶向路

C.寻病终 寻向所志 D.不足为外人道也 武陵人捕鱼为业

(2)用现代汉语翻译下面的句子。

①阡陌交通,鸡犬相闻。

②问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

(3)下列对文章内容和写法分析不当的一项是( )

A.文章以渔人行踪为线索,叙述了发现桃源、做客桃源、离开桃源、再访桃源的过程。

B.文章第三段描述桃源人招待客人的细节,突出桃源人真诚淳朴、热情好客的民风。

C.文章结尾写刘子骥“欣然规往”,由此可以看出,本文记述的是一个真实的故事。

D.文章描述了一个世外桃源,寄托了作者的政治理想,也暗含对黑暗现实的批判。

(4)选文中的桃源人与链接材料中的滁人都过上了安居乐业、丰衣足食的生活,但其形成的原因各有不同,试简述。

[链接材料]滁①于五代干戈之际,用武之地也。自唐失其政,海内分裂,豪杰并起而争。今②滁介江淮之间,民安于畎亩衣食,以乐生送死③。而孰知上④之功德,休养生息,涵煦⑥于百年之深也。

(节选自欧阳修《丰乐亭记》)

[注]①滁:滁州。②今:北宋。北宋结束了唐末到五代的战乱。③乐生送死:百姓活着时能快乐地生活,去世后能得到好的安葬。④上:皇上。⑤涵煦:滋润化育。

5.阅读下面文言文,完成文后题目。

桃花源记

陶渊明

晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远,近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。

南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。

(1)解释下列画横线的词。

①阡陌交通( )

②便要还家( )

③便扶向路( )

④处处志之( )

(2)将下列句子翻译成现代汉语。

①芳草鲜美,落英缤纷。

②余人各复延至其家,皆出酒食。

(3)下列对文章的理解和分析有误的一项是( )

A.本文构思精巧,以渔人进出桃花源的行踪为线索,叙述了一个曲折有致的故事。

B.陶渊明虚构了一个世外桃源,以此寄托他的美好理想,又表现了他理想无法实现的无奈。

C.“不足为外人道也”,短短几个字,却能表现桃花源人淳朴谦逊、不喜张扬的品质。

D.本文故事以“忘路之远近”开启,到“遂迷,不复得路”结尾,渲染了桃花源的神秘虚幻。

(4)文中描绘了陶渊明心中理想的生活图景,春秋时期的老子也有类似的描述,试结合链接材料,指出它们的相似点。

[链接材料]

至治之极①,甘②其食,美其服,乐其俗,安其居。邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来。

(改编自《老子》八十章)

[注]①至治之极:国家治理得好到了极致。②甘:以……为味美。

6.阅读下面文言文,完成文后题目。

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊;自李唐来,世人甚爱牡丹;予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人;牡丹之爱,宜乎众矣。

(1)下列词语解释中不正确的一项是( )

可爱者甚蕃 (多) B. 亭亭净植 (种植)

C. 陶后鲜有闻(少) D.香远益清 (更加 )

(2)下列句子中加点词的意思或用法相同的一项是( )

A.予独爱莲之出淤泥而不染 无丝竹之乱耳

B.可爱者甚蕃 可远观而不可亵玩焉

C.濯清涟而不妖 启窗而观

D.陶后鲜有闻 芳草鲜美

(3)下列对课文的内容和写法分析分不正确的一项是( )

A.选文以爱莲之情表达了作者不慕名利,洁身自好的生活态度,同时表达了对追名逐利,趋炎附势的世风的鄙弃。

B. 文章描写了莲的气度,风节,描写了莲花的超凡脱俗,表达了作者对理想人格的肯定和追求。

C.文章以“中通外直,不蔓不枝,香远益清”比喻君子通达事理,行为端正的高尚品质。

D.文章运用对比,反衬的手法,将牡丹的富贵和莲花的高洁相对比,表达了作者对雍容华贵的牡丹的赞美之情。

(4)用现代汉语翻译下列句子

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

(5)短文赞扬莲“出淤泥而不染”的高贵品质,实则是作者思想情怀的抒发,可在现实生活中,有人却认为“近朱者赤,近墨者黑”。对这两种观点,你是怎么对待的?请简述理由。

答案以及解析

1.答案:(1)D

(2)①想要与普通的马相等尚且办不到,又怎么能要求它日行千里呢?

②真的没有千里马吗?其实是他们真的不识得千里马啊!

(3)A

(4)相同点:爱惜人才(或:重视人才)。

不同点:韩愈认为人才多,但识才者少,呼吁要善于识别人才;张九成认为人才难得。

解析:(1)D项中的两个“临”都是“面对”的意思。A.名贵/出名,有名。B.吃/同“饲”,喂。C.方法/道路。

(2)本题考查文言文语句翻译。遵循“直译为主,意译为辅”的原则,还要注意句式和关键词语的翻译。①句中的关键词语:且,犹,尚且;等,等同,一样;安,怎么。②句中的关键词语:第一个“其”,表示加强诘问语气;第二个“其”,其实;知,识得。

(3)B.千里马“才美不外见”的根本原因是“食马者不知其能千里而食”。C.没有鄙视和反抗。D.不是在记叙故事。

(4)本题考查概括作者观点态度的能力。《马说》通过写千里马的不幸遭遇批判统治者不能识别、任用人才,甚至摧残人才的社会现状,表达了期待统治者重视人才的观点。张九成《辛未闰四月即事》(节选)中“如闻失一士,每食不下咽”表现了重视人才的态度,这一点与韩愈相同;“人才何其鲜,求一于百千”,则认为人才稀少,这一点与韩愈“千里马常有,而伯乐不常有”的观点是不同的。

2.答案:(1)①长,这里指身高;②偏爱;③指责;④间或、偶然

(2)①由此看来,大王您受蒙蔽很深啦。②命令刚下达,群臣都来进谏,宫门、院内像集市一样。

(3)C

解析:(1)①句意:邹忌身高八尺多。据此推测“修”的意思是“长,这里指身高”。②句意:我妻子认为我美,是偏爱我。据此推测“私”的意思是“偏爱”。③句意:所有的大臣、官吏、百姓能够当面指责我的过错的。据此推测“刺”的意思是“指责”。④句意:几个月以后,还不时有人来进谏。据此可推测“间”的意思是“间或、偶然”。

(2)注意落实关键词的释义,如:蔽,所受的蒙蔽。初,刚刚。若,像。

(3)“说的是一个国家,只要有明君贤臣,就可以不战而屈人之兵,天下无敌了”有误。根据本文文意,应改为“说的是一个国家,只有君主广开言路,虚心纳谏,才能不战而屈人之兵”。

3.答案:(1)B

(2)C

(3)B

(4)D

解析:(1)固:固然。

(2)此句省略的成分为“沙”。

(3)讲学家自视甚高,自认为掌握了物理(事物的道理、规律),因而看不起别人。

(4)老河兵从实际出发,综合考虑了水、沙、石的特点,因此作出了正确判断。

4.答案:(1)B

(2)①田间小路交错相通,(村落间)鸡鸣狗叫的声音可以互相听到。

②(他们)问现在是什么朝代,竟然不知道有过汉朝,更不必说魏晋了。

(3)C

(4)桃源人的生活是因为躲避战乱,与世隔绝;滁人是因为朝廷实行了休养生息的政策。

解析:(1)B项中的两个“向”都是“先前的”的意思。A.舍:舍掉/房屋。C.寻:不久/寻找。D.为:介词,对/动词,作为。

(2)本题考查翻译文言句子的能力。翻译时,遵循“字字有着落,直译为主,意译为辅”的原则,抓住句中关键词进行翻译,还要注意有无特殊句式。①句中的重点词语:阡陌,田间小路;交通,交错相通。②句中的重点词语:乃,竟然;无论,不要说,更不必说。

(3)文章结尾写刘子骥“欣然规往”,但却“未果”。这里把与作者同时代的人物写进去,渲染了作品真真假假的气氛。但其实,“欣然规往。未果,寻病终”暗示了桃花源事实上是不存在的。C项中“本文记述的是一个真实的故事”的表述是错误的。

(4)本题考查对文章内容的理解和对比分析。《桃花源记》中,桃源人向渔人解释“先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉”,可见他们为了躲避战乱,过上了与世隔绝的生活,这里没有战争、自给自足,所以人们安居乐业;链接材料中“而孰知上之功德,休养生息,涵煦于百年之深也”的意思是“哪里知道这样的生活是皇上的功德,让百姓休养生息,滋润化育到一百年那么长久呢”,可以看出,滁人过上安居乐业、丰衣足食的生活是因为朝廷采用了休养生息的治国政策。

[参考译文]

[链接材料]滁州在五代混战的时候,是个互相争夺的地区。自从唐朝败坏了它的政局,全国四分五裂,英雄豪杰们全都起来争夺天下。如今,滁州处在长江、淮河之间,百姓安心耕田穿衣吃饭,活着时快乐生活,去世后能得到好的安葬。但有谁晓得这是皇帝的功德,让百姓休养生息,滋润化育到一百年那么长久呢!

5.答案:(1)①交错相通;②同“邀”,邀请;③沿着、顺着;④做记号

(2)①芳草新鲜美好,落花繁多。

②其他人各自再请(渔人)到他们家去,都拿出酒饭(招待他)。

(3)C

(4)人民生活幸福,安居乐业;和平安宁,不受外界打扰。

解析:(1)本题考查对文言实词的理解能力。要结合具体语境解释词义,还要注意通假字、古今异义、词类活用等文言现象。如,①句中的“交通”在文中是“交错相通”的意思,今多指运输事业。②句中的“要”同“邀”,邀请。④句中的“志”属于词类活用,“做记号”的意思。

(2)本题考查翻译文言句子的能力。注意对重点字词的翻译。①鲜美:新鲜美好。落英:落花。一说,初开的花。缤纷:繁多的样子。②延:邀请。

(3)“不足为外人道也”写出了桃花源人的淳朴,也可见他们对自己美好生活的珍惜,他们不想出去,也不想被外界的人打扰。故“谦逊”的理解不恰当。

(4)本题考查材料探究和比较阅读能力。细读《桃花源记》和[链接材料],由材料内容及文中的句子“土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐”等可知,两文描绘的都是一个没有剥削、没有战乱、自给自足、民风淳朴、不为外界打扰的社会,都是当时不可能实现的想象中的社会场景。

[参考译文]

[链接材料]国家治理得好到了极致,人民对自己的食物、衣服、风俗、居住状况感到满足。国与国之间互相望得见,鸡犬的叫声都可以听得见,但人民从生到死也不互相往来。

6.答案:(1)B;(2)A; (3)D;(4)我唯独喜欢莲花(从)淤泥中生长出来却不受淤泥沾染,(在)清水中洗涤过却不(显得)妖媚。

(5)两个观点意思相反,各有道理,前者赞美一些人不受周围污浊环境的影响,能保持不与世俗同流合污,洁身自好的美好品质。后者强调的是人们容易受外在环境的影响,跟着好人就学好,跟着坏人就学坏,所以要慎重交友。

解析:(1)翻译文句是中考文言文阅读必考题型之一。翻译文句,应以直译为主,意译为辅。翻译文句时要做到字字落实,要特别注意对关键词语的把握,着眼于表达原句的意思,一般用对译法、替换法、调整法、保留法、增补法、删削法等办法进行翻译。考点:理解或翻译文中的句子。能力层级为理解B

(2)植:立;树立。考点:理解常见文言实词在文中的含义。能力层级为理解B。

(3)A:放在主谓之间,取消句子的独立性。考点:理解常见文言虚词在文中的意义。能力层级为理解B。

(4)文章运用对比,反衬的手法,将牡丹的富贵和莲花的高洁相对比,表达了作者对高洁的莲花的赞美之情。

(5)此题考查学生的辨析能力,两种观点皆可,言之成文,言之成理即可。