专题十八:课内外文言文对比阅读(6)——2022届中考语文文言文阅读专项培优卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 专题十八:课内外文言文对比阅读(6)——2022届中考语文文言文阅读专项培优卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 33.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-18 19:20:04 | ||

图片预览

文档简介

课内外文言文对比阅读(6)

一、阅读下面的文言文,完成下列各题。

[甲]万里赴戎机,关山度若飞。朔气传金柝,寒光照铁衣。将军百战死,壮士十年归。

归来见天子,天子坐明堂。策勋十二转,赏赐百千强。可汗问所欲,木兰不用尚书郎,愿驰千里足,送儿还故乡。

爷娘闻女来,出郭相扶将;阿姊闻妹来,当户理红妆;小弟闻姊来,磨刀霍霍向猪羊。开我东阁门,坐我西阁床。脱我战时袍,著我旧时裳。当窗理云鬓,对镜帖花黄。出门看火伴,火伴皆惊忙:同行十二年,不知木兰是女郎。

雄兔脚扑朔,雌兔眼迷离;双兔傍地走,安能辨我是雄雌?

(《木兰诗》)

[乙]木兰者,古时一民间女子也。少习骑长而益精值可汗点兵其父名在军书与同里诸少年皆次当行。其父以老病不能行。木兰乃易男装,市鞍马,代父从军。溯黄河,度黑山,转战驱驰,凡十有二年,数建奇功。嘻!男子可为之事,女子未必不可为。余观夫木兰从军之事,因益信。

(《木兰从军》)

1.下列句子中加粗词语解释错误的一项是( )

A.朔气传金柝 朔:北方 B.赏赐百千强 强:有余

C.木兰乃易男装 易:换 D.市鞍马 市:集市

2.下列[乙]文中画线句子断句正确的一项是( )

A.少习骑/长而益精/值可汗点兵/其父名在军书/与同里诸少年皆次当行。

B.少习骑长/而益精值可汗点兵/其父名/在军书与同里/诸少年皆次当行。

C.少习骑/长而益精值可汗点兵/其父名在军书与同里/诸少年皆次当行。

D.少习骑长/而益精/值可汗点兵/其父名/在军书与同里诸少年皆次当行。

3.下列加粗词的意义和用法不相同的一项是( )

A.与同里诸少年皆次当行 火伴皆惊忙 B.余观夫木兰从军之事 夫君子之行

C.少习骑 少时,一狼径去 D.因益信 长而益精

4.翻译下面的句子。

①将军百战死,壮士十年归。

②转战驱驰,凡十有二年,数建奇功。

5.从修辞手法的角度理解句子“雄兔脚扑朔,雌兔眼迷离;双兔傍地走,安能辨我是雄雌?”的含意。

二、阅读下面的文言文,完成下列各题。

[甲]归来见天子,天子坐明堂。策勋十二转,赏赐百千强。可汗问所欲,木兰不用尚书郎,愿驰千里足,送儿还故乡。

爷娘闻女来,出郭相扶将;阿娜闻妹来,当户理红妆;小弟闻姊来,磨刀霍霍向猪羊。开我东阁门,坐我西阁床。脱我战时袍,著我旧时裳。当窗理云鬓,对镜帖花黄。出门看火伴,火伴皆惊忙:同行十二年,不知木兰是女郎。

(节选自《木兰诗》)

[乙]胡沙没马足,朔风裂人肤。老父旧羸病,何以强自扶?木兰代父去,秣马备戎行。易却纨绮裳,洗却铅粉妆。驰马赴军幕,慷慨携干将。朝屯雪山下,暮宿青海旁。夜袭燕支虏,更携于阑羌。将军得胜归,士卒还故乡。父母见木兰,喜极成悲伤。木兰能承父母颜,却卸巾鞲①理丝簧②。昔为烈士雄,今复娇子容。亲戚持酒贺父母,始知生女与男同。门前旧军都,十年共崎岖。本结兄弟交,死战誓不渝。今者见木兰,言声虽是颜貌殊。敬愕不敢前,叹息徒嘻吁。世有臣子心,能如木兰节。忠孝两不渝,千古之名焉可灭!

[注]①鞲(gōu):革制臂套。射箭、架鹰时用以束衣袖。②丝簧:弦管乐器。

(节选自《木兰歌》)

1.解释下列加粗的词语。

(1)策勋:________

(2)迷离:________

(3)红妆:________

(4)朔风:________

2.翻译下面的句子。

(1)双兔傍地走,安能辨我是雄雌?

(2)今者见木兰,言声虽是颜貌殊。

3.[甲]文中画线的句子运用了__________描写,表现了木兰回家后的__________;[乙]文中与《木兰诗》中“将军百战死,壮士十年归”相对应的句子是__________,__________。

4.同为表达对木兰的赞美之情,[甲][乙]两文的结尾方式有何不同?

三、阅读下面的文章,完成下列小题。

[甲]万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

(节选自《鱼我所欲也》)

[乙]孟子曰:“仁,人心也;义,人路也。舍其路而弗由①,放其心而不知求,哀哉!人有鸡犬放,则知求之;有放②心而不知求。学问之道无他,求其放心而已矣。”

(节选自《孟子·告子上》)

[注]①由:走。②放:丢失。

1.请解释下列加粗词在文中的意思。

(1)今为所识穷乏者得我而为之( )

(2)舍其路而弗由( )

(3)放其心而木知求( )

2.请将下面的句子翻译成现代汉语。

(1)万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!

(2)学问之道无他,求其放心而已矣。

3.孟子很擅长对同一论点进行多角度、多层次的论述,就拿这两个文段来说,虽然论述的角度不同,但都论述了同一个论点,那就是____________。

4.孟子以“善辩”闻名,这在一定程度上得益于其严密的论证体系,[甲][乙]两文中都运用了什么样的论证方法?请分别举例分析。

四、古文阅读。

[甲]鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

(《鱼我所欲也》)

[乙]孟子见梁惠王,王曰:“叟!不远千里而来,亦将有以利吾国乎?”孟子对曰:“王!何必曰利?亦有仁义而已矣。王曰:‘何以利吾国?’大夫曰:‘何以利吾家?’士庶人曰:‘何以利吾身?’上下交征利而国危矣。万乘①之国弑其君者必千乘之家千乘之国弑其君者必百乘之家。万取千焉,千取百焉,不为不多矣。苟为后义而先利,不夺不餍②。未有仁而遗其亲者也,未有义而后其君者也。王亦曰仁义而已矣,何必曰利?”

(节选自《孟子》)

[注]①乘:古代用四匹马拉的一辆兵车叫一乘,诸侯国的大小以兵车的多少来衡量。②餍:音yàn,饱,满足。

1.解释下列句子中加粗词的含义。

①所识穷乏者得我与( )

②蹴尔而与之( )

③万钟于我何加焉( )

④苟为后义而先利( )

2.下列选项中“之”字用法和意义与例句相同的一项是( )

例句:万乘之国

A.予独爱莲之出淤泥而不染 B.其翼若垂天之云

C.送杜少府之任蜀州 D.策之不以其道

3.将下列句子翻译成现代汉语。

①非独贤者有是心也。

②未有仁而遗其亲者也。

4.给下列句子断句。(限5处)

万乘之国弑其君者必千乘之家千乘之国弑其君者必百乘之家

5.结合[甲][乙]选文内容,请简要说明孟子在文中的主张。

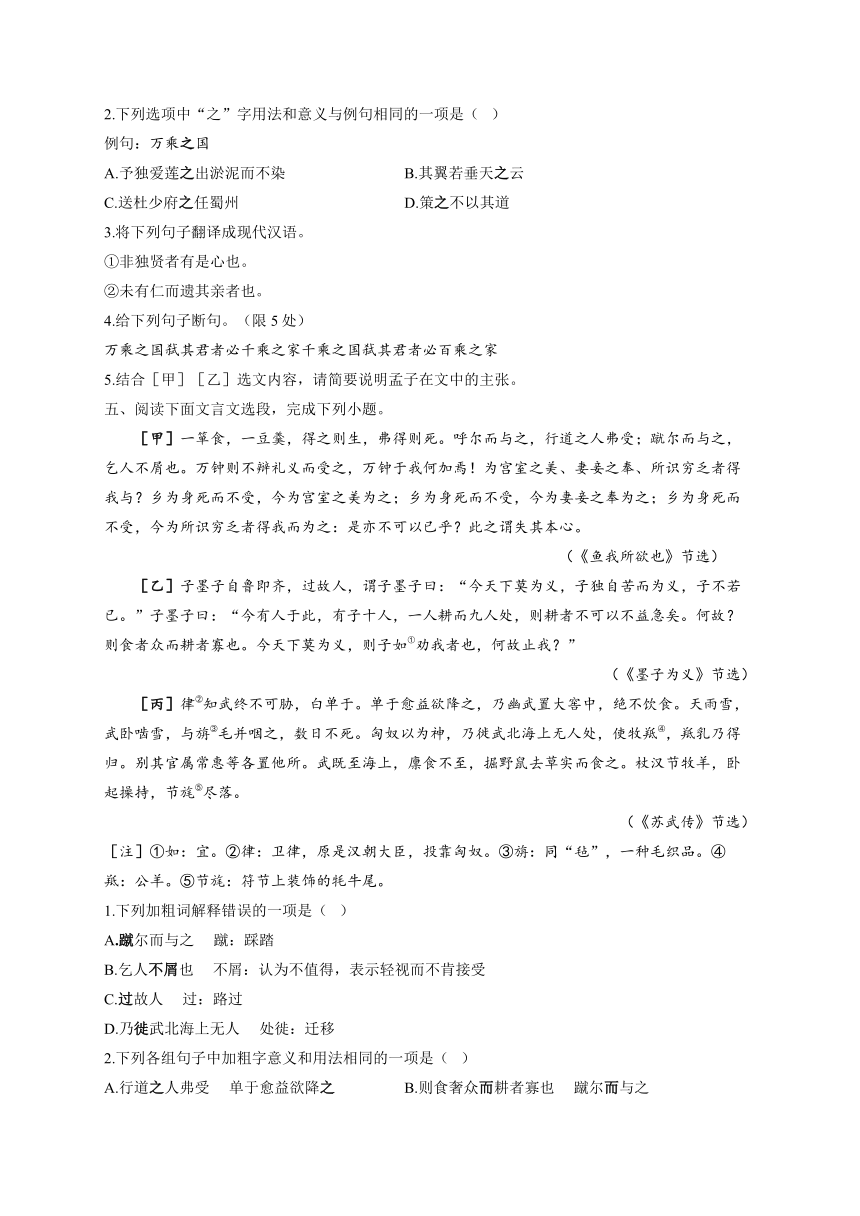

五、阅读下面文言文选段,完成下列小题。

[甲]一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

(《鱼我所欲也》节选)

[乙]子墨子自鲁即齐,过故人,谓子墨子曰:“今天下莫为义,子独自苦而为义,子不若已。”子墨子曰:“今有人于此,有子十人,一人耕而九人处,则耕者不可以不益急矣。何故?则食者众而耕者寡也。今天下莫为义,则子如①劝我者也,何故止我?”

(《墨子为义》节选)

[丙]律②知武终不可胁,白单于。单于愈益欲降之,乃幽武置大窖中,绝不饮食。天雨雪,武卧啮雪,与旃③毛并咽之,数日不死。匈奴以为神,乃徙武北海上无人处,使牧羝④,羝乳乃得归。别其官属常惠等各置他所。武既至海上,廪食不至,掘野鼠去草实而食之。杖汉节牧羊,卧起操持,节旄⑤尽落。

(《苏武传》节选)

[注]①如:宜。②律:卫律,原是汉朝大臣,投靠匈奴。③旃:同“毡”,一种毛织品。④羝:公羊。⑤节旄:符节上装饰的牦牛尾。

1.下列加粗词解释错误的一项是( )

A.蹴尔而与之 蹴:踩踏

B.乞人不屑也 不屑:认为不值得,表示轻视而不肯接受

C.过故人 过:路过

D.乃徙武北海上无人 处徙:迁移

2.下列各组句子中加粗字意义和用法相同的一项是( )

A.行道之人弗受 单于愈益欲降之 B.则食奢众而耕者寡也 蹴尔而与之

C.呼尔而与之 与旃宅并咽之 D.是亦不可以已乎 子不若已

3.下列对选文分析有误的一项是( )

A.甲文中孟子列举“行道之人”“乞人”的行为是要论述“舍生取义”的观点。

B.乙文中墨子通过对比的方法来向故人说明“为义”的重要性。

C.从表达方式看,甲文以议论为主,乙文以语言描写为主,丙文重在叙事。

D.丙文中苏武“杖汉节牧羊,卧起操持”的行为最能体现他的民族大义。

4.用现代汉语翻译下列句子。

①万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!

②一人耕而九人处,则耕者不可以不益急矣。

六、古文阅读

【甲】舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之中,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患,而死于安乐也。

——《生于忧患,死于安乐 》

【乙】上谓侍臣曰:“治国如治病,病虽愈,尤宜将护.倘遽自放纵,病复作,则不可救矣。今中国幸安,四夷俱服,诚自古所希,然朕日慎一日,唯惧不终,故欲数闻卿辈谏争也。”魏征曰:“内外治安,臣不以为喜,唯喜陛下居安思危耳。”

1.解释下列加点字的词语:

(1)傅说举于版筑之间。( ) (2)征于色发于声而后喻。( )

(3)入则无法家拂士。( ) (4)诚自古所希。 ( )

2.翻译句子:

(1)所以动心忍性,曾益其所不能。

(2)治国如治病,病虽愈,尤宜将护。

3.甲文探讨了___________和___________两个问题,论述了“生于忧患死于安乐”的道理;乙文表达的主要观是___________。

4甲文开头连用六个排比的作用是什么?乙文开头运用比喻的作有又是什么?

答案以及解析

一、答案:1.D

2.A

3.C

4.①将士们征战多年,历经许多战斗,很多人战死沙场,木兰等幸存者胜利归来。

②(木兰)策马疾驰转战共十二年,多次建立奇功。

5.运用比喻和反问的修辞手法,表现了木兰开朗、风趣的性格特点和自豪的神情,赞美了木兰的才智。

解析:1.市:买。

2.在理解句子意思的基础上断句,注意不要把句子割裂开。本题句意为:从小练习骑马,随着年龄的增长骑术更加精湛。正逢可汗征兵,她的父亲的名字也在名册上,和同乡的许多年轻人都在此次出征之列。故断句为:少习骑/长而益精/值可汗点兵/其父名在军书/与同里诸少年皆次当行。

3.A.皆:都。B.之:的。C.少:年幼;一会儿。D.益:更加。

4.重点词的翻译要准确。①百战、十年:虚数,多。归:归来。②凡:共。数:多次。

5.本题实际上是考查赏析语句。首先判断句子使用了什么修辞手法,然后按照“修辞手法+表达效果”的格式,结合句子的内容赏析即可。

[参考译文]

[乙]木兰,是古时候的一名民间女子。从小练习骑马,随着年龄的增长骑术更加精湛。正逢可汗征兵,她的父亲的名字也在名册上,和同乡的许多年轻人都在此次出征之列。她的父亲因年老多病而不能行军。木兰便换上男装,买了骏马和马鞍,替父亲出征。她逆黄河而上,翻越黑山,策马疾驰转战共十二年,多次建立奇功。哈!男子可以做的事情,女子不一定不可以做。我看到木兰从军的事情后,就更加相信这个道理了。

二、答案:1.(1)记;(2)眯着眼;(3)指女子的艳丽装束;(4)北方

2.(1)雄雌两兔贴近地面跑,怎能辨别哪只是雄兔,哪只是雌兔呢?

(2)今天看到木兰,说话的声音虽然相同,但容貌不同了。

3.动作;喜悦(或激动);将军得胜归;士卒还故乡

4.《木兰诗》的结尾以兔作喻,委婉含蓄地对木兰的谨慎、机智进行赞美;《木兰歌》的结尾是直抒胸臆,直接表达对木兰功绩的肯定和赞美。

解析:1.解释文言词语,要注意词类活用等文言现象。如“策”,名词用作动词,记。

2.(1)傍:靠近、临近。走:跑。

(2)言声:说话的声音。殊:不同。

3.[甲]文中画线的句子中“开”“坐”“脱”“著”“理”“帖”这一系列的动作,写出了木兰回到家时的喜悦和激动;“将军百战死,壮士十年归”的意思是“将士们征战多年,历经许多战斗,很多人战死沙场,木兰等幸存者胜利归来”。而[乙]文中“将军得胜归,士卒还故乡”的句子表达了同样的意思。

4.[甲]文的结尾是以兔为喻,对木兰女扮男装巧妙应对的谨慎、机智的赞美;而[乙]文的结尾,“世有臣子心,能如木兰节。忠孝两不渝,千古之名焉可灭”,以议论与抒情的方式直接表达出木兰忠孝两全的可贵。

[参考译文]

[乙]北地的风沙足以淹没战马的马蹄,凛冽的北风足以撕裂人的皮肤。老父本来就有病,身体虚弱,凭借什么来勉强支撑呢?木兰决定替代父亲去服役,喂饱马准备征程所用物资。换掉女装,洗净铅华。纵马赶赴军营,豪壮地提着宝剑。早晨驻扎在雪山之下,傍晚宿营在青海湖边。夜晚突袭了燕地部族的胡虏,抓住了于阗的酋长。将军得胜荣归,士卒返回故乡。父母看到木兰归家,高兴到了极点反而突然生出悲哀之情。于是木兰安慰父母,脱下戎装整理丝簧。昔日威武的将军,现在恢复了娇美女子的容貌。亲戚们拿着酒前来祝贺木兰的父母,到如今(父母)才知道生女儿原来同生儿子一样。门外都曾是木兰的旧部(士兵),一起出生入死十几年。本来结下了兄弟的情谊,誓死共同战斗终不改变。今天看到木兰,说话的声音虽然相同,但容貌不同了。她的旧部(士兵)既惊讶,又敬佩不敢上前,徒自感叹着。世上哪有这样的臣子,能有木兰这样的气节情操。忠孝两全,千古的英名怎么能泯灭呢!

三、答案:1.(1)同“德”,感恩,感激;(2)不;(3)寻找

2.(1)优厚的俸禄却不辨别是否合乎礼义就接受了它,优厚的俸禄对我有什么益处呢?(2)求学请教的道理没有别的,就是找回他丢失了的本心罢了。

3.不可失去本心

4.都运用了对比论证。[甲]文把“乡”和“今”做了对比,强调了本心的重要。[乙]文把“丢失鸡犬知道寻找”和“丢失了本心却不知寻找”做了对比,强调了应努力找回本心。

解析:1.可根据句意推测词义。(1)句意:为了让所认识穷困贫乏的人感激自己的恩德而接受了它。(2)句意:放弃了他的正路不走。(3)句意:丢失了他的本心而不寻找。注意题(1)中的“得”是通假字,要先指出同哪个字,后解释词义。

2.(1)万钟,优厚的俸禄。辩,同“辨”,辨别。何加,有什么益处。(2)之,的。无他,没有别的。求,寻找。

3.[甲]文运用对比论证,把“乡”与“今”做了对比,从前坚守本心,不接受不符合礼义的馈赠,现在却失去本心而接受了。强调了本心的重要,论证了“人不可失去本心”的观点。[乙]文强调求学请教的道理没有别的,就是找回丢失的本心罢了。所以两文都论述了同一个论点:不可失去本心。

4.[甲]文运用对比论证,把“乡”与“今”做了对比,从前坚守本心,不接受不符合礼义的馈赠,现在却失却了本心而接受了,从而强调了本心的重要。[乙]文同样运用对比论证,把“丢失了鸡犬尚且知道寻找”和“丢失了本心却不知道寻找”做了对比,强调人应找回失去的本心。

[参考译文]

[乙]孟子说:“仁,是人的本心;义,是人的正路。放弃了他的正路而不走,丢失了他的本心而不寻找,可悲啊!有人走失了鸡狗,还知道去寻找;有人丢失了本心,却不知道去寻找。求学请教的道理没有别的,就是找回他丢失了的本心罢了。”

四、答案:1.①同“德”,感激;②踩踏;③益处,好处;④如果

2.B

3.①不仅贤人有这种本性。②没有讲求仁却遗弃自己父母的人。

4.万乘之国/弑其君者/必千乘之家/千乘之国/弑其君者/必百乘之家

5.孟子在[甲]文中阐明了舍生取义的观点,在[乙]文阐明了重仁义轻利益的观点。

解析:1.要在理解句意的基础上解释词语,尤其注意通假字、古今异义、词类活用等特殊情况。①句意:(为)所认识的穷困的人感激我吗?得:同“德”,感激。②句意:用脚踩过给他。蹴:踩踏。③句意:优厚的俸禄对我有什么益处呢?加:益处,好处。④句意:如果以道义为后却以利益为先。苟:如果。

2.例句中“之”的用法和意义是:结构助词,的。A.用于主语和谓语之间,取消句子的独立性。B.结构助词,的。C.动词,往,到……去。D.代词,指代千里马。

3.①重点词:非,不是。独,只,仅仅。是,这。②重点词:而,表转折关系。遗,遗弃。亲,指父母。

4.首先结合语境推测句意:在拥有万辆兵车的国家,杀掉国君的,必定是国内拥有千辆兵车的大夫,在拥有千辆兵车的国家,杀掉国君的,必定是国内拥有百辆兵车的大夫。据此可断句。

5.根据[甲]文中“生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也”可知,文章阐明了孟子“舍生取义”的观点。孟子在[乙]文中运用排比的方式论述了君主、大夫、士人平民都追求“利”的危害,从而阐明了“王亦曰仁义而已矣”的观点,即“重仁义轻利益”。

[参考译文]

[乙]孟子拜见梁惠王,惠王说:“老先生!您不远千里而来,将有什么有利于我的国家吗?”孟子回答道:“大王!您为什么定要说到利呢?只要有仁义就可以了。大王说:‘怎样有利于我的国家?’大夫说:‘怎样有利于我的封邑?’士人平民说:‘怎样有利于我自身?’上上下下互相争夺利益,那国家就危险了。在拥有万辆兵车的国家,杀掉国君的,必定是国内拥有千辆兵车的大夫,在拥有千辆兵车的国家,杀掉国君的,必定是国内拥有百辆兵车的大夫。在拥有万辆兵车的国家里拥有千辆兵车;在拥有千辆兵车的国家里拥有百辆兵车,不算是不多了。如果以道义为后却以利益为先,那他们不争夺是不会满足的。没有讲求仁却遗弃自己父母的人,也没有讲求义却轻慢自己君王的人。大王也只要讲仁义就可以了,为什么一定要讲利呢?”

五、答案:1.C

2.D

3.B

4.①优厚的俸禄却不辨别是否合乎礼义就接受了它,优厚的俸禄对我有什么益处呢!

②一个人耕种其他九个人闲着,那么耕种的这一个不能不更加紧迫(地干活)啊。

解析:1.过,拜访、探望。

2.A.助词,的/代词,指苏武。B.表并列,可不译/表修饰,可不译。C.动词,给/介词,和。D.动词,停止。

3.B.“通过对比的方法”有误,应为“通过类比的方法”。以“一人耕而九人处”类比自己在“天下莫为义”时“独自苦而为义”。

4.注意:①万钟,优厚的俸禄。辩,同“辨”,辨别。何加,有什么益处。②而,表并列,不译。处,休息,闲着。则,那么。益,更加。

[参考译文]

[乙]墨子从鲁国到齐国,去探望老朋友,老朋友对墨子说:“现在天下没有人推行义,你独自受苦去推行义,你不如停止吧。”墨子说:“如今这里有一个人,他有十个儿子,一个人耕种其他九个都闲着,那么耕种的这一个就不能不更加紧迫(地干活)啊。什么原因呢?因为吃饭的人多而耕种的人少。现在天下没有人推行义,那么你应该勉励我,为什么还制止我呢?”

[丙]卫律知道苏武终究不可受胁迫(而投降),报告了单于。单于越发想要使他投降,就把苏武囚禁在大地窖里面,不给他喝的吃的。天下雪,苏武卧着嚼雪,同毡毛一起吞下充饥,几日不死。匈奴认为他是神,就把苏武迁移到北海边没有人的地方,让他放牧公羊,等到公羊生了小羊才准许苏武回国。另外他的部下及其随从人员常惠等,分别被安置到别的地方。苏武迁移到北海后,粮食运不到,只能掘取野鼠所储藏的野生果实来吃。他拄着汉廷的符节牧羊,睡觉、起来都拿着,以致系在节上的牦牛尾上的毛全部脱落。

六、答案:1.(1)任用,选拔。 (2)了解。(3)通“弼”,辅佐。(4)确实,实在。

2.(1)通过这些来使他的心惊动,使他的性格坚强起来,增加他的才干。

(2)治理国家如同治病,病即使痊愈,还应当护理调养。

3.造就人才; 治理国家; 居安思危; 4.甲文连用六个排比,举出事实说明这些人虽出身贫贱,但他们在经受了艰苦磨炼之后,终于成就了不平凡的事业。乙文运用比喻,用治病来比喻治国,说明国家虽然强大了,但仍然要小心谨慎,居安思危。

一、阅读下面的文言文,完成下列各题。

[甲]万里赴戎机,关山度若飞。朔气传金柝,寒光照铁衣。将军百战死,壮士十年归。

归来见天子,天子坐明堂。策勋十二转,赏赐百千强。可汗问所欲,木兰不用尚书郎,愿驰千里足,送儿还故乡。

爷娘闻女来,出郭相扶将;阿姊闻妹来,当户理红妆;小弟闻姊来,磨刀霍霍向猪羊。开我东阁门,坐我西阁床。脱我战时袍,著我旧时裳。当窗理云鬓,对镜帖花黄。出门看火伴,火伴皆惊忙:同行十二年,不知木兰是女郎。

雄兔脚扑朔,雌兔眼迷离;双兔傍地走,安能辨我是雄雌?

(《木兰诗》)

[乙]木兰者,古时一民间女子也。少习骑长而益精值可汗点兵其父名在军书与同里诸少年皆次当行。其父以老病不能行。木兰乃易男装,市鞍马,代父从军。溯黄河,度黑山,转战驱驰,凡十有二年,数建奇功。嘻!男子可为之事,女子未必不可为。余观夫木兰从军之事,因益信。

(《木兰从军》)

1.下列句子中加粗词语解释错误的一项是( )

A.朔气传金柝 朔:北方 B.赏赐百千强 强:有余

C.木兰乃易男装 易:换 D.市鞍马 市:集市

2.下列[乙]文中画线句子断句正确的一项是( )

A.少习骑/长而益精/值可汗点兵/其父名在军书/与同里诸少年皆次当行。

B.少习骑长/而益精值可汗点兵/其父名/在军书与同里/诸少年皆次当行。

C.少习骑/长而益精值可汗点兵/其父名在军书与同里/诸少年皆次当行。

D.少习骑长/而益精/值可汗点兵/其父名/在军书与同里诸少年皆次当行。

3.下列加粗词的意义和用法不相同的一项是( )

A.与同里诸少年皆次当行 火伴皆惊忙 B.余观夫木兰从军之事 夫君子之行

C.少习骑 少时,一狼径去 D.因益信 长而益精

4.翻译下面的句子。

①将军百战死,壮士十年归。

②转战驱驰,凡十有二年,数建奇功。

5.从修辞手法的角度理解句子“雄兔脚扑朔,雌兔眼迷离;双兔傍地走,安能辨我是雄雌?”的含意。

二、阅读下面的文言文,完成下列各题。

[甲]归来见天子,天子坐明堂。策勋十二转,赏赐百千强。可汗问所欲,木兰不用尚书郎,愿驰千里足,送儿还故乡。

爷娘闻女来,出郭相扶将;阿娜闻妹来,当户理红妆;小弟闻姊来,磨刀霍霍向猪羊。开我东阁门,坐我西阁床。脱我战时袍,著我旧时裳。当窗理云鬓,对镜帖花黄。出门看火伴,火伴皆惊忙:同行十二年,不知木兰是女郎。

(节选自《木兰诗》)

[乙]胡沙没马足,朔风裂人肤。老父旧羸病,何以强自扶?木兰代父去,秣马备戎行。易却纨绮裳,洗却铅粉妆。驰马赴军幕,慷慨携干将。朝屯雪山下,暮宿青海旁。夜袭燕支虏,更携于阑羌。将军得胜归,士卒还故乡。父母见木兰,喜极成悲伤。木兰能承父母颜,却卸巾鞲①理丝簧②。昔为烈士雄,今复娇子容。亲戚持酒贺父母,始知生女与男同。门前旧军都,十年共崎岖。本结兄弟交,死战誓不渝。今者见木兰,言声虽是颜貌殊。敬愕不敢前,叹息徒嘻吁。世有臣子心,能如木兰节。忠孝两不渝,千古之名焉可灭!

[注]①鞲(gōu):革制臂套。射箭、架鹰时用以束衣袖。②丝簧:弦管乐器。

(节选自《木兰歌》)

1.解释下列加粗的词语。

(1)策勋:________

(2)迷离:________

(3)红妆:________

(4)朔风:________

2.翻译下面的句子。

(1)双兔傍地走,安能辨我是雄雌?

(2)今者见木兰,言声虽是颜貌殊。

3.[甲]文中画线的句子运用了__________描写,表现了木兰回家后的__________;[乙]文中与《木兰诗》中“将军百战死,壮士十年归”相对应的句子是__________,__________。

4.同为表达对木兰的赞美之情,[甲][乙]两文的结尾方式有何不同?

三、阅读下面的文章,完成下列小题。

[甲]万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

(节选自《鱼我所欲也》)

[乙]孟子曰:“仁,人心也;义,人路也。舍其路而弗由①,放其心而不知求,哀哉!人有鸡犬放,则知求之;有放②心而不知求。学问之道无他,求其放心而已矣。”

(节选自《孟子·告子上》)

[注]①由:走。②放:丢失。

1.请解释下列加粗词在文中的意思。

(1)今为所识穷乏者得我而为之( )

(2)舍其路而弗由( )

(3)放其心而木知求( )

2.请将下面的句子翻译成现代汉语。

(1)万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!

(2)学问之道无他,求其放心而已矣。

3.孟子很擅长对同一论点进行多角度、多层次的论述,就拿这两个文段来说,虽然论述的角度不同,但都论述了同一个论点,那就是____________。

4.孟子以“善辩”闻名,这在一定程度上得益于其严密的论证体系,[甲][乙]两文中都运用了什么样的论证方法?请分别举例分析。

四、古文阅读。

[甲]鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

(《鱼我所欲也》)

[乙]孟子见梁惠王,王曰:“叟!不远千里而来,亦将有以利吾国乎?”孟子对曰:“王!何必曰利?亦有仁义而已矣。王曰:‘何以利吾国?’大夫曰:‘何以利吾家?’士庶人曰:‘何以利吾身?’上下交征利而国危矣。万乘①之国弑其君者必千乘之家千乘之国弑其君者必百乘之家。万取千焉,千取百焉,不为不多矣。苟为后义而先利,不夺不餍②。未有仁而遗其亲者也,未有义而后其君者也。王亦曰仁义而已矣,何必曰利?”

(节选自《孟子》)

[注]①乘:古代用四匹马拉的一辆兵车叫一乘,诸侯国的大小以兵车的多少来衡量。②餍:音yàn,饱,满足。

1.解释下列句子中加粗词的含义。

①所识穷乏者得我与( )

②蹴尔而与之( )

③万钟于我何加焉( )

④苟为后义而先利( )

2.下列选项中“之”字用法和意义与例句相同的一项是( )

例句:万乘之国

A.予独爱莲之出淤泥而不染 B.其翼若垂天之云

C.送杜少府之任蜀州 D.策之不以其道

3.将下列句子翻译成现代汉语。

①非独贤者有是心也。

②未有仁而遗其亲者也。

4.给下列句子断句。(限5处)

万乘之国弑其君者必千乘之家千乘之国弑其君者必百乘之家

5.结合[甲][乙]选文内容,请简要说明孟子在文中的主张。

五、阅读下面文言文选段,完成下列小题。

[甲]一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

(《鱼我所欲也》节选)

[乙]子墨子自鲁即齐,过故人,谓子墨子曰:“今天下莫为义,子独自苦而为义,子不若已。”子墨子曰:“今有人于此,有子十人,一人耕而九人处,则耕者不可以不益急矣。何故?则食者众而耕者寡也。今天下莫为义,则子如①劝我者也,何故止我?”

(《墨子为义》节选)

[丙]律②知武终不可胁,白单于。单于愈益欲降之,乃幽武置大窖中,绝不饮食。天雨雪,武卧啮雪,与旃③毛并咽之,数日不死。匈奴以为神,乃徙武北海上无人处,使牧羝④,羝乳乃得归。别其官属常惠等各置他所。武既至海上,廪食不至,掘野鼠去草实而食之。杖汉节牧羊,卧起操持,节旄⑤尽落。

(《苏武传》节选)

[注]①如:宜。②律:卫律,原是汉朝大臣,投靠匈奴。③旃:同“毡”,一种毛织品。④羝:公羊。⑤节旄:符节上装饰的牦牛尾。

1.下列加粗词解释错误的一项是( )

A.蹴尔而与之 蹴:踩踏

B.乞人不屑也 不屑:认为不值得,表示轻视而不肯接受

C.过故人 过:路过

D.乃徙武北海上无人 处徙:迁移

2.下列各组句子中加粗字意义和用法相同的一项是( )

A.行道之人弗受 单于愈益欲降之 B.则食奢众而耕者寡也 蹴尔而与之

C.呼尔而与之 与旃宅并咽之 D.是亦不可以已乎 子不若已

3.下列对选文分析有误的一项是( )

A.甲文中孟子列举“行道之人”“乞人”的行为是要论述“舍生取义”的观点。

B.乙文中墨子通过对比的方法来向故人说明“为义”的重要性。

C.从表达方式看,甲文以议论为主,乙文以语言描写为主,丙文重在叙事。

D.丙文中苏武“杖汉节牧羊,卧起操持”的行为最能体现他的民族大义。

4.用现代汉语翻译下列句子。

①万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!

②一人耕而九人处,则耕者不可以不益急矣。

六、古文阅读

【甲】舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之中,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患,而死于安乐也。

——《生于忧患,死于安乐 》

【乙】上谓侍臣曰:“治国如治病,病虽愈,尤宜将护.倘遽自放纵,病复作,则不可救矣。今中国幸安,四夷俱服,诚自古所希,然朕日慎一日,唯惧不终,故欲数闻卿辈谏争也。”魏征曰:“内外治安,臣不以为喜,唯喜陛下居安思危耳。”

1.解释下列加点字的词语:

(1)傅说举于版筑之间。( ) (2)征于色发于声而后喻。( )

(3)入则无法家拂士。( ) (4)诚自古所希。 ( )

2.翻译句子:

(1)所以动心忍性,曾益其所不能。

(2)治国如治病,病虽愈,尤宜将护。

3.甲文探讨了___________和___________两个问题,论述了“生于忧患死于安乐”的道理;乙文表达的主要观是___________。

4甲文开头连用六个排比的作用是什么?乙文开头运用比喻的作有又是什么?

答案以及解析

一、答案:1.D

2.A

3.C

4.①将士们征战多年,历经许多战斗,很多人战死沙场,木兰等幸存者胜利归来。

②(木兰)策马疾驰转战共十二年,多次建立奇功。

5.运用比喻和反问的修辞手法,表现了木兰开朗、风趣的性格特点和自豪的神情,赞美了木兰的才智。

解析:1.市:买。

2.在理解句子意思的基础上断句,注意不要把句子割裂开。本题句意为:从小练习骑马,随着年龄的增长骑术更加精湛。正逢可汗征兵,她的父亲的名字也在名册上,和同乡的许多年轻人都在此次出征之列。故断句为:少习骑/长而益精/值可汗点兵/其父名在军书/与同里诸少年皆次当行。

3.A.皆:都。B.之:的。C.少:年幼;一会儿。D.益:更加。

4.重点词的翻译要准确。①百战、十年:虚数,多。归:归来。②凡:共。数:多次。

5.本题实际上是考查赏析语句。首先判断句子使用了什么修辞手法,然后按照“修辞手法+表达效果”的格式,结合句子的内容赏析即可。

[参考译文]

[乙]木兰,是古时候的一名民间女子。从小练习骑马,随着年龄的增长骑术更加精湛。正逢可汗征兵,她的父亲的名字也在名册上,和同乡的许多年轻人都在此次出征之列。她的父亲因年老多病而不能行军。木兰便换上男装,买了骏马和马鞍,替父亲出征。她逆黄河而上,翻越黑山,策马疾驰转战共十二年,多次建立奇功。哈!男子可以做的事情,女子不一定不可以做。我看到木兰从军的事情后,就更加相信这个道理了。

二、答案:1.(1)记;(2)眯着眼;(3)指女子的艳丽装束;(4)北方

2.(1)雄雌两兔贴近地面跑,怎能辨别哪只是雄兔,哪只是雌兔呢?

(2)今天看到木兰,说话的声音虽然相同,但容貌不同了。

3.动作;喜悦(或激动);将军得胜归;士卒还故乡

4.《木兰诗》的结尾以兔作喻,委婉含蓄地对木兰的谨慎、机智进行赞美;《木兰歌》的结尾是直抒胸臆,直接表达对木兰功绩的肯定和赞美。

解析:1.解释文言词语,要注意词类活用等文言现象。如“策”,名词用作动词,记。

2.(1)傍:靠近、临近。走:跑。

(2)言声:说话的声音。殊:不同。

3.[甲]文中画线的句子中“开”“坐”“脱”“著”“理”“帖”这一系列的动作,写出了木兰回到家时的喜悦和激动;“将军百战死,壮士十年归”的意思是“将士们征战多年,历经许多战斗,很多人战死沙场,木兰等幸存者胜利归来”。而[乙]文中“将军得胜归,士卒还故乡”的句子表达了同样的意思。

4.[甲]文的结尾是以兔为喻,对木兰女扮男装巧妙应对的谨慎、机智的赞美;而[乙]文的结尾,“世有臣子心,能如木兰节。忠孝两不渝,千古之名焉可灭”,以议论与抒情的方式直接表达出木兰忠孝两全的可贵。

[参考译文]

[乙]北地的风沙足以淹没战马的马蹄,凛冽的北风足以撕裂人的皮肤。老父本来就有病,身体虚弱,凭借什么来勉强支撑呢?木兰决定替代父亲去服役,喂饱马准备征程所用物资。换掉女装,洗净铅华。纵马赶赴军营,豪壮地提着宝剑。早晨驻扎在雪山之下,傍晚宿营在青海湖边。夜晚突袭了燕地部族的胡虏,抓住了于阗的酋长。将军得胜荣归,士卒返回故乡。父母看到木兰归家,高兴到了极点反而突然生出悲哀之情。于是木兰安慰父母,脱下戎装整理丝簧。昔日威武的将军,现在恢复了娇美女子的容貌。亲戚们拿着酒前来祝贺木兰的父母,到如今(父母)才知道生女儿原来同生儿子一样。门外都曾是木兰的旧部(士兵),一起出生入死十几年。本来结下了兄弟的情谊,誓死共同战斗终不改变。今天看到木兰,说话的声音虽然相同,但容貌不同了。她的旧部(士兵)既惊讶,又敬佩不敢上前,徒自感叹着。世上哪有这样的臣子,能有木兰这样的气节情操。忠孝两全,千古的英名怎么能泯灭呢!

三、答案:1.(1)同“德”,感恩,感激;(2)不;(3)寻找

2.(1)优厚的俸禄却不辨别是否合乎礼义就接受了它,优厚的俸禄对我有什么益处呢?(2)求学请教的道理没有别的,就是找回他丢失了的本心罢了。

3.不可失去本心

4.都运用了对比论证。[甲]文把“乡”和“今”做了对比,强调了本心的重要。[乙]文把“丢失鸡犬知道寻找”和“丢失了本心却不知寻找”做了对比,强调了应努力找回本心。

解析:1.可根据句意推测词义。(1)句意:为了让所认识穷困贫乏的人感激自己的恩德而接受了它。(2)句意:放弃了他的正路不走。(3)句意:丢失了他的本心而不寻找。注意题(1)中的“得”是通假字,要先指出同哪个字,后解释词义。

2.(1)万钟,优厚的俸禄。辩,同“辨”,辨别。何加,有什么益处。(2)之,的。无他,没有别的。求,寻找。

3.[甲]文运用对比论证,把“乡”与“今”做了对比,从前坚守本心,不接受不符合礼义的馈赠,现在却失去本心而接受了。强调了本心的重要,论证了“人不可失去本心”的观点。[乙]文强调求学请教的道理没有别的,就是找回丢失的本心罢了。所以两文都论述了同一个论点:不可失去本心。

4.[甲]文运用对比论证,把“乡”与“今”做了对比,从前坚守本心,不接受不符合礼义的馈赠,现在却失却了本心而接受了,从而强调了本心的重要。[乙]文同样运用对比论证,把“丢失了鸡犬尚且知道寻找”和“丢失了本心却不知道寻找”做了对比,强调人应找回失去的本心。

[参考译文]

[乙]孟子说:“仁,是人的本心;义,是人的正路。放弃了他的正路而不走,丢失了他的本心而不寻找,可悲啊!有人走失了鸡狗,还知道去寻找;有人丢失了本心,却不知道去寻找。求学请教的道理没有别的,就是找回他丢失了的本心罢了。”

四、答案:1.①同“德”,感激;②踩踏;③益处,好处;④如果

2.B

3.①不仅贤人有这种本性。②没有讲求仁却遗弃自己父母的人。

4.万乘之国/弑其君者/必千乘之家/千乘之国/弑其君者/必百乘之家

5.孟子在[甲]文中阐明了舍生取义的观点,在[乙]文阐明了重仁义轻利益的观点。

解析:1.要在理解句意的基础上解释词语,尤其注意通假字、古今异义、词类活用等特殊情况。①句意:(为)所认识的穷困的人感激我吗?得:同“德”,感激。②句意:用脚踩过给他。蹴:踩踏。③句意:优厚的俸禄对我有什么益处呢?加:益处,好处。④句意:如果以道义为后却以利益为先。苟:如果。

2.例句中“之”的用法和意义是:结构助词,的。A.用于主语和谓语之间,取消句子的独立性。B.结构助词,的。C.动词,往,到……去。D.代词,指代千里马。

3.①重点词:非,不是。独,只,仅仅。是,这。②重点词:而,表转折关系。遗,遗弃。亲,指父母。

4.首先结合语境推测句意:在拥有万辆兵车的国家,杀掉国君的,必定是国内拥有千辆兵车的大夫,在拥有千辆兵车的国家,杀掉国君的,必定是国内拥有百辆兵车的大夫。据此可断句。

5.根据[甲]文中“生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也”可知,文章阐明了孟子“舍生取义”的观点。孟子在[乙]文中运用排比的方式论述了君主、大夫、士人平民都追求“利”的危害,从而阐明了“王亦曰仁义而已矣”的观点,即“重仁义轻利益”。

[参考译文]

[乙]孟子拜见梁惠王,惠王说:“老先生!您不远千里而来,将有什么有利于我的国家吗?”孟子回答道:“大王!您为什么定要说到利呢?只要有仁义就可以了。大王说:‘怎样有利于我的国家?’大夫说:‘怎样有利于我的封邑?’士人平民说:‘怎样有利于我自身?’上上下下互相争夺利益,那国家就危险了。在拥有万辆兵车的国家,杀掉国君的,必定是国内拥有千辆兵车的大夫,在拥有千辆兵车的国家,杀掉国君的,必定是国内拥有百辆兵车的大夫。在拥有万辆兵车的国家里拥有千辆兵车;在拥有千辆兵车的国家里拥有百辆兵车,不算是不多了。如果以道义为后却以利益为先,那他们不争夺是不会满足的。没有讲求仁却遗弃自己父母的人,也没有讲求义却轻慢自己君王的人。大王也只要讲仁义就可以了,为什么一定要讲利呢?”

五、答案:1.C

2.D

3.B

4.①优厚的俸禄却不辨别是否合乎礼义就接受了它,优厚的俸禄对我有什么益处呢!

②一个人耕种其他九个人闲着,那么耕种的这一个不能不更加紧迫(地干活)啊。

解析:1.过,拜访、探望。

2.A.助词,的/代词,指苏武。B.表并列,可不译/表修饰,可不译。C.动词,给/介词,和。D.动词,停止。

3.B.“通过对比的方法”有误,应为“通过类比的方法”。以“一人耕而九人处”类比自己在“天下莫为义”时“独自苦而为义”。

4.注意:①万钟,优厚的俸禄。辩,同“辨”,辨别。何加,有什么益处。②而,表并列,不译。处,休息,闲着。则,那么。益,更加。

[参考译文]

[乙]墨子从鲁国到齐国,去探望老朋友,老朋友对墨子说:“现在天下没有人推行义,你独自受苦去推行义,你不如停止吧。”墨子说:“如今这里有一个人,他有十个儿子,一个人耕种其他九个都闲着,那么耕种的这一个就不能不更加紧迫(地干活)啊。什么原因呢?因为吃饭的人多而耕种的人少。现在天下没有人推行义,那么你应该勉励我,为什么还制止我呢?”

[丙]卫律知道苏武终究不可受胁迫(而投降),报告了单于。单于越发想要使他投降,就把苏武囚禁在大地窖里面,不给他喝的吃的。天下雪,苏武卧着嚼雪,同毡毛一起吞下充饥,几日不死。匈奴认为他是神,就把苏武迁移到北海边没有人的地方,让他放牧公羊,等到公羊生了小羊才准许苏武回国。另外他的部下及其随从人员常惠等,分别被安置到别的地方。苏武迁移到北海后,粮食运不到,只能掘取野鼠所储藏的野生果实来吃。他拄着汉廷的符节牧羊,睡觉、起来都拿着,以致系在节上的牦牛尾上的毛全部脱落。

六、答案:1.(1)任用,选拔。 (2)了解。(3)通“弼”,辅佐。(4)确实,实在。

2.(1)通过这些来使他的心惊动,使他的性格坚强起来,增加他的才干。

(2)治理国家如同治病,病即使痊愈,还应当护理调养。

3.造就人才; 治理国家; 居安思危; 4.甲文连用六个排比,举出事实说明这些人虽出身贫贱,但他们在经受了艰苦磨炼之后,终于成就了不平凡的事业。乙文运用比喻,用治病来比喻治国,说明国家虽然强大了,但仍然要小心谨慎,居安思危。