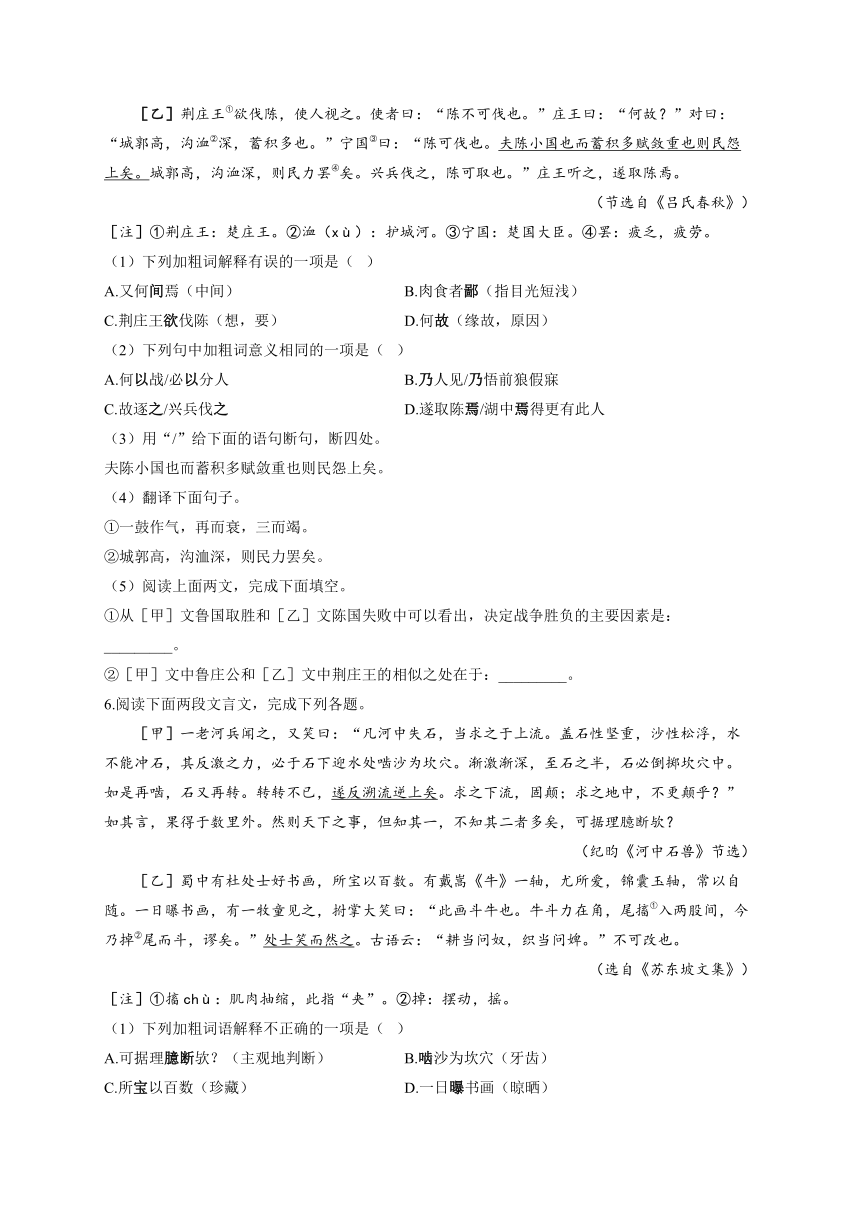

专题十六:课内外文言文对比阅读(4)——2022届中考语文文言文阅读专项培优卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 专题十六:课内外文言文对比阅读(4)——2022届中考语文文言文阅读专项培优卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 35.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-18 19:23:40 | ||

图片预览

文档简介

课内外文言文对比阅读(4)

1.阅读下面文言文,回答问题。

[甲]马说

韩愈

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也!

[乙]

上令封德彝举贤,久无所举。上诘之,对曰:“非不尽心,但于今未有奇才耳!”上曰:“君子用人如器,各取所长。古之致治者,岂借才于异代乎?正患己不能知,安可诬一世之人?”德彝惭而退。

(选自《资治通鉴·唐纪八》)

(1)解释加粗的词。

①策之不以其道( )

②且欲与常马等不可得( )

③其真无马邪( )

④但于今未有奇才耳( )

(2)翻译句子。

①祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间。

②君子用人如器,各取所长。

(3)下列表述不正确的一项是( )

A.甲文文题中的“说”是古代的一种议论性文体,颇讲究文采。

B.甲文第二段末句以反问的语气抒发了作者对千里马被埋没的悲惨遭遇充满同情痛惜的情感。

C.甲文采用了托物寓意的写法,以千里马不遇伯乐,比喻贤才难遇明主。

D.乙文封德彝久无所举,证明了“世有伯乐,然后有千里马”的论断。

(4)结合选文观点,说说科教兴国战略下应如何对待人才。

2.文言文阅读。

[甲]

大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。是谓大同。

(《礼记·大道之行也》)

[乙]

士尹池①为荆使于宋,司城子罕②止而觞之。南家之墙拥③于前而不直,西家之潦④经其宫⑤而不止。士尹池问其故,司城子罕曰:“南家,工人也,为鞔⑥者也。吾将徙之,其父曰:‘吾恃为鞔,已食三世矣。今徙,是宋邦之求鞔者,不知吾处也,吾将不食。愿相国之忧吾不食也。’为是故吾不徙。西家高,吾宫卑,潦之经吾宫也利,为是故不禁也。”士尹池归,荆适兴兵欲攻宋。士尹池谏于王曰:“宋不可攻也,其主贤,其相仁。贤者得民,仁者能用人。攻之无功,为天下笑。”楚释宋而攻郑。孔子闻之曰:“夫修之于庙堂之上,而折冲⑦于千里之外者,司城子罕之谓也。”

(《新序》)

[注]①士尹池:复姓士尹,名池。②司城子罕:司城,官名;子罕,宋国贤臣。③拥:遮蔽。④潦:积水。⑤宫:院子。⑥鞔(mán):鞋子。⑦折冲:制敌取胜。

(1)解释下列句中加粗词。

①女有归( )

②盗窃乱贼而不作( )

③潦之经吾宫也利( )

④已食三世矣( )

(2)用现代汉语翻译下列句子。

①力恶其不出于身也,不必为己。

②关修之于庙堂之上,而折冲于千里之外者,司城子罕之谓也。

(3)甲文中构想的大同社会,人人得到社会关爱,人人安居乐业,在乙文中司城子罕是如何做到这一点的?

(4)儒家“仁”的主张,闪烁着智慧的光辉,结合这两篇文章,请你谈谈施行仁心、仁政对百姓和国家的影响。

3.文言文阅读。

[甲]虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰:教学相长也。《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

(节选自《礼记·学记》)

[乙]君子之学必好问。问与学,相辅而行者也。非学无以致疑,非问无以广识。好学而不勤问非真能好学者也。理明矣,而或不达于事;识其大矣,而或不知其细——舍问,其奚[注]决焉?

(选自《孟涂文集》)

[注]奚:怎么。

(1)下列句子中加粗字的意思理解有误的一项是( )

A.不知其旨也(旨:主旨) B.然后能自反也(反:反思)

C.君子之学必好问(好:喜爱) D.舍问,其奚决焉(舍:舍弃)

(2)下列对[乙]文中画框部分的断句,最恰当的一项是( )

A.好学而/不勤问/非真能好学者也 B.好学/而不勤问/非真能好学者也

C.好学而不勤/问非/真能好学者也 D.好学/而不勤问非真/能好学者也

(3)下列对[甲]文中画横线句子的翻译,有错误的一项是( )

A.弗学,不知其善也。

译文:不去学习,就不知道它的好处。

B.知不足,然后能自反也。

译文:知道了自己的不足,然后就能自我反思。

C.知困,然后能自强也。

译文:知道了自己的困难,然后才能发愤图强。

D.《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

译文:《尚书·说命》说“教导别人,占自己学习的一半”,这话说的就是这个道理吧!

(4)下列对[甲][乙]两文的理解与分析,有错误的一项是( )

A.[甲]文论述时先以“嘉肴”引出“至道”,论述了“教学相长”的道理,强调学生自己要亲身学习,体会“至道”。

B.[乙]文作者先提出“君子之学必好问”的中心论点,接着辩证地分析“问”与“学”相辅而行的关系,再转而强调:好学一定要勤问。

C.[甲]文前三句,句式整齐,能增强表意效果。[乙]文论述层层推进,有理有据,说服力强。

D.两文都是围绕学习论述的:[甲]文认为教与学是互相推动、互相促进的过程;[乙]文强调“问”的重要性,主张“学必好问”。

(5)把[乙]文中画横线的句子翻译成现代汉语。

非学无以致疑,非问无以广识。

4.阅读文言文,完成下列各题。

[甲]宫中府中,俱为一体,陟罚臧否,不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理,不宜偏私,使内外异法也。

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下。愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必能裨补阙漏,有所广益。

将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之曰能,是以众议举宠为督。愚以为营中之事,悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。

亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之信之,则汉室之隆,可计日而待也。

(节选自《出师表》)

[乙]贞观二年,太宗谓房玄龄等曰:“……汉魏已来诸葛亮为丞相亦甚平直。亮尝表①废廖立、李严②于南中。立闻亮卒,泣曰:‘吾其左衽③矣!’严闻亮卒,发病而死。故陈寿④称:‘亮之为政,开诚心,布公道。尽忠益时者,虽仇必赏;犯法怠慢者,虽亲必罚。’卿等岂可不企慕及之?”

(节选自《贞观政要》)

[注]①表:指上表建议。②廖立、李严:蜀汉之臣。③左衽:古代少数民族衣襟左开,借指异族入侵而亡国。④陈寿:西晋人,著有《三国志》。

(1)解释下列加粗字。

①未尝不叹息痛恨于桓、灵也( )

②闻亮卒( )

(2)用斜线“/”为文中画框的句子断句,限两处。

汉魏已来诸葛亮为丞相亦甚平直

(3)把文中画线的句子翻译成现代汉语。

①若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏。

②卿等岂可不企慕及之?

(4)下面对[甲][乙]两文的内容分析不正确的一项是( )

A.[甲]文中,作者列举宫中府中的事例,突出郭攸之等人的忠诚,希望后主广开言路。

B.[甲]文中,诸葛亮在执法方面主张惩罚皇宫中的人和丞相府中的人应有所区别,分开对待。

C.[乙]文表现了诸葛亮为政以诚心待人,坦白无私,对仇家、亲人赏罚分明。

D.[乙]文中,诸葛亮曾经上表建议把廖立和李严贬到南中,但当听说诸葛亮去世,廖立和李严都伤心痛苦,这说明诸葛亮做事非常公平正直。

5.阅读下面文言文,完成下列各题。

[甲]十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

[乙]荆庄王①欲伐陈,使人视之。使者曰:“陈不可伐也。”庄王曰:“何故?”对曰:“城郭高,沟洫②深,蓄积多也。”宁国③曰:“陈可伐也。夫陈小国也而蓄积多赋敛重也则民怨上矣。城郭高,沟洫深,则民力罢④矣。兴兵伐之,陈可取也。”庄王听之,遂取陈焉。

(节选自《吕氏春秋》)

[注]①荆庄王:楚庄王。②洫(xù):护城河。③宁国:楚国大臣。④罢:疲乏,疲劳。

(1)下列加粗词解释有误的一项是( )

A.又何间焉(中间) B.肉食者鄙(指目光短浅)

C.荆庄王欲伐陈(想,要) D.何故(缘故,原因)

(2)下列句中加粗词意义相同的一项是( )

A.何以战/必以分人 B.乃人见/乃悟前狼假寐

C.故逐之/兴兵伐之 D.遂取陈焉/湖中焉得更有此人

(3)用“/”给下面的语句断句,断四处。

夫陈小国也而蓄积多赋敛重也则民怨上矣。

(4)翻译下面句子。

①一鼓作气,再而衰,三而竭。

②城郭高,沟洫深,则民力罢矣。

(5)阅读上面两文,完成下面填空。

①从[甲]文鲁国取胜和[乙]文陈国失败中可以看出,决定战争胜负的主要因素是:_________。

②[甲]文中鲁庄公和[乙]文中荆庄王的相似之处在于:_________。

6.阅读下面两段文言文,完成下列各题。

[甲]一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴。渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转。转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

(纪昀《河中石兽》节选)

[乙]蜀中有杜处士好书画,所宝以百数。有戴嵩《牛》一轴,尤所爱,锦囊玉轴,常以自随。一日曝书画,有一牧童见之,拊掌大笑曰:“此画斗牛也。牛斗力在角,尾搐①入两股间,今乃掉②尾而斗,谬矣。”处士笑而然之。古语云:“耕当问奴,织当问婢。”不可改也。

(选自《苏东坡文集》)

[注]①搐chù:肌肉抽缩,此指“夹”。②掉:摆动,摇。

(1)下列加粗词语解释不正确的一项是( )

A.可据理臆断欤?(主观地判断) B.啮沙为坎穴(牙齿)

C.所宝以百数(珍藏) D.一日曝书画(晾晒)

(2)根据文意,用“/”给文中两个画横线句子断句。(限断一处)

①遂反溯流逆上矣

②处士笑而然之

(3)翻译文言文时,将句子中的省略成分补充完整,有助于我们正确理解句子的意思,请在括号里写出省略的部分。

一日(① )曝书画,有一牧童见之,(② )拊掌大笑曰……

(4)用现代汉语翻译下面句子。

凡河中失石,当求之于上流。

(5)[甲][乙]两文阐述了一个相同的道理:____________________。

答案以及解析

1.答案:(1)①用马鞭驱赶;②相等,一样;③表示加强诘问语气(难道);④只,仅仅

(2)①只是在奴仆手中受屈辱而被埋没,与普通的马一同死在马槽里。

②君子用人跟用器物一样,各自选用它们的长处。

(3)B

(4)应该科学地选拔人才;给人才创造有利的工作、生活环境;要善于看到人才的优点,发挥其作用,以充分激发人才的创造热情。

解析:(1)结合语句解释文言词语的含义,同时要注意词类活用等特殊的文言现象。如,①句中的“策”是词类活用,名词用作动词,用马鞭驱赶。

(2)翻译文言语句要准确解释重点词语的含义。①句中:祗,同“祗(只)”,只、仅。辱,受屈辱。骈死,(和普通马)一同死。②句中:如器,跟用器物一样。所长,长处。

(3)用反问的语气表达了作者对统治者埋没人才的不平之意、愤懑之情,增强了语言的气势。

(4)此题考查迁移拓展能力。理解文章所表达的观点,结合现实生活言之有理地阐明自己的看法,意对即可。

[参考译文]

[乙]唐太宗让封德彝推荐有才能的人,(可是)他过了好久也没有推荐一个人。太宗责问他,他回答说:“不是我不尽心去做,只是当今没有杰出的人才罢了!”太宗说:“用人跟用器物一样,各自选用它们的长处。古来能使国家达到大治的帝王,难道是向别的朝代去借人才来用的吗?我们应该担心自己不能识人,怎么可以冤枉当今一世的人呢?”德彝惭愧地告退了。

2.答案:(1)①女子出嫁;②兴起;③用在主谓之间,取消句子独立性,无实义;④供养,谋生

(2)①力气,厌恶它不出于自己,但(愿意自己多出力)不一定是为了自己的私利。

②在朝廷做官能够修明政理,在战场上能够制敌取胜,说的就是司城子罕这样的人。

(3)子罕依靠仁慈贤明的治理赢得民心。(意思对即可)

(4)甲文孟子构想了一个“大道之行”的社会,乙文写了宋国相子罕体恤百姓的两件事,两文均说明了,施行仁心、仁政,能使一个国家长治久安,人民安居乐业。

解析:(1)本题考查对文言词语的理解能力。平时要多积累文言词汇,要能结合具体语境来辨析推断,揣摩词义。如,③潦之经吾宫也利:积水流过我家院子很便利。之:主谓之间,取消句子独立性。④已食三世矣:我家靠做鞋谋生已经二代了。食:供养,谋生。

(2)本题考查对文言句子的翻译能力。注意对重点字词的翻译。如:①恶,厌恶。②于,在;修,修明;庙堂,指朝廷;谓,说。

(3)本题考查理解文意。解答此题要读懂两篇文章,结合乙文内容分析:南家的墙遮蔽了子罕家的墙,但为不影响南家生计,子罕没让他们搬走;西家地势高,子罕允许西家积水流经自家。子罕能站在百姓角度想问题,对百姓施行仁政,赢得民心。这也使得“楚释宋而攻郑”,宋国老百姓得以安享太平生活。据此概括作答即可。

(4)本题考查对“仁”的意义的理解,解答此题要结合两篇文章的内容分析。甲文中“大道”指“政治上的最高理想”,文中写在大道施行的时候,社会便有了一种“大同”的美好景象。这里人人都能受到社会关爱,安居乐业,且各尽所能。乙文中南家的墙遮蔽了子罕家的墙,但为不影响南家生计,子罕没让他们搬走;西家地势高,子罕允许西家积水流经自家。子罕站在百姓角度想问题,对百姓施行仁政,赢得民心。这也使得“楚释宋而攻郑”。由此可知,一国之君施行仁心、仁政,能缓解人与人之间的矛盾,促进全社会的和谐,百姓得以安享太平生活,国家也能够长期稳定的发展下去。

[参考译文]

[乙]士尹池为楚国出使到宋国去,司城子罕把他留下宴请他。子罕南边邻居的墙遮蔽了子罕家却不把它拆掉使路通畅,西边邻居家的积水流过子罕的院子却不加制止。士尹池询问这是为什么,司城子竿说:“南边邻居家是工匠,是做鞋的。我要让他搬家,他的父亲说:‘我家靠做鞋谋生已经三代了。现在如果搬家,那么宋国那些要买鞋的,就不知道我的住处了,我将不能谋生。希望相国您怜悯我。’因为这个缘故,我没有让他搬家。西边邻居家院子地势高,我家院子地势低,积水流过我家院子很便利,所以没有加以制止。”士尹池回到楚国,楚王正要发兵攻打宋国。士尹池劝阻楚王说:“不可攻打宋国,它的君主贤明,它的国相仁慈。贤明的人能得民心,仁慈的人别人能为他出力。楚国去攻打它,大概不会有成效,而且还要为天下所耻笑吧!”于是楚国放弃了宋国而去攻打郑国。孔子听说之后说:“在朝廷做官能够修明政理,在战场上能够制敌取胜,说的就是司城子罕这样的人。”

3.答案:(1)A

(2)B

(3)C

(4)A

(5)不学就没办法提出疑难,不问就没办法增长知识。

解析:(1)A项句中“旨”的意思是“味美”。

(2)根据对句意的理解及文言虚词的潜在提示恰当断句,注意独立完整的语义单位不能断开。

(3)“知困,然后能自强也”的正确翻译应为:知道了自己困惑的地方,然后才能勉励自己。

(4)[甲]文强调了教育者自己要亲身学习,体验“至道”,了解自己的不足并进行反思。

(5)注意句中关键词语的解释要准确:致,提出;广,增长。

[参考译文]

[乙]君子学习一定喜爱问。“问”和“学”是相辅相成地进行的。不学就没办法提出疑难,不问就没办法增长知识。喜爱学习却不多问,不是真的喜爱学习的人。道理明白了,可是还可能不能应用于实际;认识到那些大的(原则、纲领、总体),可是还可能不了解那些细节——(对于这些问题,)除了问,还能怎么解决呢?

4.答案:(1)①痛心、遗憾;②死

(2)汉魏已来/诸葛亮为丞相/亦甚平直

(3)①如果有作奸邪事情,触犯科条,或者尽忠心做善事的人,(都)应当(把他们)交给负责专职的官员判定他们受罚或者受赏。②你们怎么能不羡慕他并想做到(像)他那样呢?

(4)B

解析:(1)①句意是:没有一次不对桓、灵二帝的做法感到痛心、遗憾的。痛恨,痛心、遗憾。②句意是:听说诸葛亮死了。卒,死。

(2)首先要明确句意,然后根据句意进行分析。句意为:汉魏以来,诸葛亮为蜀汉的丞相,治国也很公平正直。故断为:汉魏已来/诸葛亮为丞相/亦甚平直。

(3)注意落实关键词的释义:①若,如果;作奸犯科,做奸邪事情,触犯科条;有司,负责专职的官员;刑,罚。②卿,古代君对臣的爱称;岂,怎么;企慕,羡慕。

(4)B.“惩罚皇宫中的人和丞相府中的人应有所区别,分开对待”错,应该是“皇宫和丞相府中的人,晋升、处罚、赞扬、批评,不应该因在宫中或在府中而不同”。

[参考译文]

[乙]贞观二年,唐太宗对房玄龄等大臣说:“汉魏以来,诸葛亮为蜀汉的丞相,治国也很公平正直。他曾经上表把廖立、李严两位大臣贬到南中。廖立听到诸葛亮去世的消息,哭着说道:‘我们恐怕要亡国了。’李严听到诸葛亮死的消息,发病死了。因此史官陈寿说:‘诸葛亮治理国家,诚心而公正。对国家忠心并有贡献的,就是仇人也奖赏;对触犯国法,不好好工作的,就是亲人也要处罚。’你们怎么能不羡慕他并想做到(像)他那样呢?”

5.答案:(1)A

(2)C

(3)夫陈/小国也/而蓄积多/赋敛重也/则民怨上矣。

(4)①第一次击鼓能够鼓起士气,第二次击鼓士气就低落(衰弱),第三次击鼓后士气就穷尽了。

②城墙筑得高,护城河挖得深,那么老百姓力量就疲乏了。

(5)①是否取信于民(人和、得人心;②虚心听取他人意见(善于纳谏)

解析:(1)可根据句意推测词义,从而确定答案。“间”的意思是“参与”。

(2)A.凭、靠/把。B.于是,便/才。C.都是/代词。D.语气词/哪。故选C。

(3)可根据句意“陈国是个小国家,财粮积蓄却很多,(这)是(因为)赋税沉重,那么老百姓一定会怨恨君主的”,按照现代汉语的表达习惯断句。

(4)①逐一落实关键词的意思,如:“鼓”,击鼓;“再”,第二次;“竭”,穷尽。②结合注释翻译即可。

(5)①根据[甲]文中的“小大之狱,虽不能察,必以情”“忠之属也,可以一战”,以及[乙]文中的“民怨上”“民力罢”“遂取陈焉”可归纳出决定战争胜负的主要因素是是否取信于民。②[甲]文中的鲁庄公虽然目光短浅,缺乏军事才能,但能虚心听取曹刿的建议,最终大破齐军。[乙]文中荆庄王“听之,遂取陈焉”,可见其善于纳谏。据此分析可得二人的相似之处是能虚心听取他人意见。

[参考译文]

[乙]楚庄王想要去讨伐陈国,派人到陈国侦察。使者(回来以后)说:“陈国不能够讨伐。”楚庄王说:“什么缘故呢?”(使者)回答说:“(陈国)城墙筑得高,护城河挖得深,积蓄的财粮很多呀。”宁国说:“陈国可以讨伐。陈国是个小国家,财粮积蓄却很多,(这)是(因为)赋税沉重,那么老百姓一定会怨恨君主的。城墙筑得高,护城河挖得深,那么老百姓力量就疲乏了。派军队去讨伐它,陈国是可以攻下的。”楚庄王采纳了宁国的建议,于是攻下了陈国。

6.答案:(1)B

(2)①遂反溯流/逆上矣

②处士/笑而然之

(3)①处士;②则

(4)凡是落入河中的石头,都应当在河的上游寻找它。

(5)(示例1)考虑问题不能主观臆断,应当从事实出发,综合多方面的因素,不能想当然

(示例2)要注意观察生活,向生活学习,实践才能出真知

解析:(1)啮:咬,这里是“冲刷”的意思。

(2)在理解句子意思的基础上断句即可。

(3)第①处:由上文可知,这个句子省略了主语是“杜处士”,故可补出“处士”。第②处:“见之”与“拊掌大笑”是“牧童”前后连续的两个动作,故可补出连词“则”。

(4)河中失石:落入河中的石头。当:应当。

(5)[甲]文中老河兵说:“然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤 ”[乙]文中戴嵩画的牛在角斗时尾巴是摆动的,而实际上牛在角斗时尾巴是夹在两条后腿中间的。由此可见,考虑问题不能主观臆断,应当从事实出发,综合多方面的因素,不能想当然。

[甲]文中老河兵有着丰富的实践经验,所以才能指出石兽应在河的上游。[乙]文中牧童终日放牛,所以才能发现画中的错误之处。由此可见,应注意观察生活,向生活学习,实践才能出真知。

[参考译文]

[乙]四川境内有位姓杜的读书人,爱好书画,珍藏的书画有上百件。其中有戴嵩画的一幅《斗牛图》,他特别喜爱,用锦缎作画囊,用玉石作画轴,经常随身携带着。有一天他晾晒书画,一个牧童看到了这幅画,拍手大笑说:“这画上画的是角斗的牛。牛在角斗时力量集中在角上,尾巴夹在两条后腿中间,但这幅画却画成牛摆动着尾巴角斗,错了啊!”杜处士笑了,认为牧童说得对。古话说:“耕地应当去问男奴,织布应当去问婢女。”这句话是不可改变的。

1.阅读下面文言文,回答问题。

[甲]马说

韩愈

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也!

[乙]

上令封德彝举贤,久无所举。上诘之,对曰:“非不尽心,但于今未有奇才耳!”上曰:“君子用人如器,各取所长。古之致治者,岂借才于异代乎?正患己不能知,安可诬一世之人?”德彝惭而退。

(选自《资治通鉴·唐纪八》)

(1)解释加粗的词。

①策之不以其道( )

②且欲与常马等不可得( )

③其真无马邪( )

④但于今未有奇才耳( )

(2)翻译句子。

①祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间。

②君子用人如器,各取所长。

(3)下列表述不正确的一项是( )

A.甲文文题中的“说”是古代的一种议论性文体,颇讲究文采。

B.甲文第二段末句以反问的语气抒发了作者对千里马被埋没的悲惨遭遇充满同情痛惜的情感。

C.甲文采用了托物寓意的写法,以千里马不遇伯乐,比喻贤才难遇明主。

D.乙文封德彝久无所举,证明了“世有伯乐,然后有千里马”的论断。

(4)结合选文观点,说说科教兴国战略下应如何对待人才。

2.文言文阅读。

[甲]

大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。是谓大同。

(《礼记·大道之行也》)

[乙]

士尹池①为荆使于宋,司城子罕②止而觞之。南家之墙拥③于前而不直,西家之潦④经其宫⑤而不止。士尹池问其故,司城子罕曰:“南家,工人也,为鞔⑥者也。吾将徙之,其父曰:‘吾恃为鞔,已食三世矣。今徙,是宋邦之求鞔者,不知吾处也,吾将不食。愿相国之忧吾不食也。’为是故吾不徙。西家高,吾宫卑,潦之经吾宫也利,为是故不禁也。”士尹池归,荆适兴兵欲攻宋。士尹池谏于王曰:“宋不可攻也,其主贤,其相仁。贤者得民,仁者能用人。攻之无功,为天下笑。”楚释宋而攻郑。孔子闻之曰:“夫修之于庙堂之上,而折冲⑦于千里之外者,司城子罕之谓也。”

(《新序》)

[注]①士尹池:复姓士尹,名池。②司城子罕:司城,官名;子罕,宋国贤臣。③拥:遮蔽。④潦:积水。⑤宫:院子。⑥鞔(mán):鞋子。⑦折冲:制敌取胜。

(1)解释下列句中加粗词。

①女有归( )

②盗窃乱贼而不作( )

③潦之经吾宫也利( )

④已食三世矣( )

(2)用现代汉语翻译下列句子。

①力恶其不出于身也,不必为己。

②关修之于庙堂之上,而折冲于千里之外者,司城子罕之谓也。

(3)甲文中构想的大同社会,人人得到社会关爱,人人安居乐业,在乙文中司城子罕是如何做到这一点的?

(4)儒家“仁”的主张,闪烁着智慧的光辉,结合这两篇文章,请你谈谈施行仁心、仁政对百姓和国家的影响。

3.文言文阅读。

[甲]虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰:教学相长也。《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

(节选自《礼记·学记》)

[乙]君子之学必好问。问与学,相辅而行者也。非学无以致疑,非问无以广识。好学而不勤问非真能好学者也。理明矣,而或不达于事;识其大矣,而或不知其细——舍问,其奚[注]决焉?

(选自《孟涂文集》)

[注]奚:怎么。

(1)下列句子中加粗字的意思理解有误的一项是( )

A.不知其旨也(旨:主旨) B.然后能自反也(反:反思)

C.君子之学必好问(好:喜爱) D.舍问,其奚决焉(舍:舍弃)

(2)下列对[乙]文中画框部分的断句,最恰当的一项是( )

A.好学而/不勤问/非真能好学者也 B.好学/而不勤问/非真能好学者也

C.好学而不勤/问非/真能好学者也 D.好学/而不勤问非真/能好学者也

(3)下列对[甲]文中画横线句子的翻译,有错误的一项是( )

A.弗学,不知其善也。

译文:不去学习,就不知道它的好处。

B.知不足,然后能自反也。

译文:知道了自己的不足,然后就能自我反思。

C.知困,然后能自强也。

译文:知道了自己的困难,然后才能发愤图强。

D.《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

译文:《尚书·说命》说“教导别人,占自己学习的一半”,这话说的就是这个道理吧!

(4)下列对[甲][乙]两文的理解与分析,有错误的一项是( )

A.[甲]文论述时先以“嘉肴”引出“至道”,论述了“教学相长”的道理,强调学生自己要亲身学习,体会“至道”。

B.[乙]文作者先提出“君子之学必好问”的中心论点,接着辩证地分析“问”与“学”相辅而行的关系,再转而强调:好学一定要勤问。

C.[甲]文前三句,句式整齐,能增强表意效果。[乙]文论述层层推进,有理有据,说服力强。

D.两文都是围绕学习论述的:[甲]文认为教与学是互相推动、互相促进的过程;[乙]文强调“问”的重要性,主张“学必好问”。

(5)把[乙]文中画横线的句子翻译成现代汉语。

非学无以致疑,非问无以广识。

4.阅读文言文,完成下列各题。

[甲]宫中府中,俱为一体,陟罚臧否,不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理,不宜偏私,使内外异法也。

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下。愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必能裨补阙漏,有所广益。

将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之曰能,是以众议举宠为督。愚以为营中之事,悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。

亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之信之,则汉室之隆,可计日而待也。

(节选自《出师表》)

[乙]贞观二年,太宗谓房玄龄等曰:“……汉魏已来诸葛亮为丞相亦甚平直。亮尝表①废廖立、李严②于南中。立闻亮卒,泣曰:‘吾其左衽③矣!’严闻亮卒,发病而死。故陈寿④称:‘亮之为政,开诚心,布公道。尽忠益时者,虽仇必赏;犯法怠慢者,虽亲必罚。’卿等岂可不企慕及之?”

(节选自《贞观政要》)

[注]①表:指上表建议。②廖立、李严:蜀汉之臣。③左衽:古代少数民族衣襟左开,借指异族入侵而亡国。④陈寿:西晋人,著有《三国志》。

(1)解释下列加粗字。

①未尝不叹息痛恨于桓、灵也( )

②闻亮卒( )

(2)用斜线“/”为文中画框的句子断句,限两处。

汉魏已来诸葛亮为丞相亦甚平直

(3)把文中画线的句子翻译成现代汉语。

①若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏。

②卿等岂可不企慕及之?

(4)下面对[甲][乙]两文的内容分析不正确的一项是( )

A.[甲]文中,作者列举宫中府中的事例,突出郭攸之等人的忠诚,希望后主广开言路。

B.[甲]文中,诸葛亮在执法方面主张惩罚皇宫中的人和丞相府中的人应有所区别,分开对待。

C.[乙]文表现了诸葛亮为政以诚心待人,坦白无私,对仇家、亲人赏罚分明。

D.[乙]文中,诸葛亮曾经上表建议把廖立和李严贬到南中,但当听说诸葛亮去世,廖立和李严都伤心痛苦,这说明诸葛亮做事非常公平正直。

5.阅读下面文言文,完成下列各题。

[甲]十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

[乙]荆庄王①欲伐陈,使人视之。使者曰:“陈不可伐也。”庄王曰:“何故?”对曰:“城郭高,沟洫②深,蓄积多也。”宁国③曰:“陈可伐也。夫陈小国也而蓄积多赋敛重也则民怨上矣。城郭高,沟洫深,则民力罢④矣。兴兵伐之,陈可取也。”庄王听之,遂取陈焉。

(节选自《吕氏春秋》)

[注]①荆庄王:楚庄王。②洫(xù):护城河。③宁国:楚国大臣。④罢:疲乏,疲劳。

(1)下列加粗词解释有误的一项是( )

A.又何间焉(中间) B.肉食者鄙(指目光短浅)

C.荆庄王欲伐陈(想,要) D.何故(缘故,原因)

(2)下列句中加粗词意义相同的一项是( )

A.何以战/必以分人 B.乃人见/乃悟前狼假寐

C.故逐之/兴兵伐之 D.遂取陈焉/湖中焉得更有此人

(3)用“/”给下面的语句断句,断四处。

夫陈小国也而蓄积多赋敛重也则民怨上矣。

(4)翻译下面句子。

①一鼓作气,再而衰,三而竭。

②城郭高,沟洫深,则民力罢矣。

(5)阅读上面两文,完成下面填空。

①从[甲]文鲁国取胜和[乙]文陈国失败中可以看出,决定战争胜负的主要因素是:_________。

②[甲]文中鲁庄公和[乙]文中荆庄王的相似之处在于:_________。

6.阅读下面两段文言文,完成下列各题。

[甲]一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴。渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转。转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

(纪昀《河中石兽》节选)

[乙]蜀中有杜处士好书画,所宝以百数。有戴嵩《牛》一轴,尤所爱,锦囊玉轴,常以自随。一日曝书画,有一牧童见之,拊掌大笑曰:“此画斗牛也。牛斗力在角,尾搐①入两股间,今乃掉②尾而斗,谬矣。”处士笑而然之。古语云:“耕当问奴,织当问婢。”不可改也。

(选自《苏东坡文集》)

[注]①搐chù:肌肉抽缩,此指“夹”。②掉:摆动,摇。

(1)下列加粗词语解释不正确的一项是( )

A.可据理臆断欤?(主观地判断) B.啮沙为坎穴(牙齿)

C.所宝以百数(珍藏) D.一日曝书画(晾晒)

(2)根据文意,用“/”给文中两个画横线句子断句。(限断一处)

①遂反溯流逆上矣

②处士笑而然之

(3)翻译文言文时,将句子中的省略成分补充完整,有助于我们正确理解句子的意思,请在括号里写出省略的部分。

一日(① )曝书画,有一牧童见之,(② )拊掌大笑曰……

(4)用现代汉语翻译下面句子。

凡河中失石,当求之于上流。

(5)[甲][乙]两文阐述了一个相同的道理:____________________。

答案以及解析

1.答案:(1)①用马鞭驱赶;②相等,一样;③表示加强诘问语气(难道);④只,仅仅

(2)①只是在奴仆手中受屈辱而被埋没,与普通的马一同死在马槽里。

②君子用人跟用器物一样,各自选用它们的长处。

(3)B

(4)应该科学地选拔人才;给人才创造有利的工作、生活环境;要善于看到人才的优点,发挥其作用,以充分激发人才的创造热情。

解析:(1)结合语句解释文言词语的含义,同时要注意词类活用等特殊的文言现象。如,①句中的“策”是词类活用,名词用作动词,用马鞭驱赶。

(2)翻译文言语句要准确解释重点词语的含义。①句中:祗,同“祗(只)”,只、仅。辱,受屈辱。骈死,(和普通马)一同死。②句中:如器,跟用器物一样。所长,长处。

(3)用反问的语气表达了作者对统治者埋没人才的不平之意、愤懑之情,增强了语言的气势。

(4)此题考查迁移拓展能力。理解文章所表达的观点,结合现实生活言之有理地阐明自己的看法,意对即可。

[参考译文]

[乙]唐太宗让封德彝推荐有才能的人,(可是)他过了好久也没有推荐一个人。太宗责问他,他回答说:“不是我不尽心去做,只是当今没有杰出的人才罢了!”太宗说:“用人跟用器物一样,各自选用它们的长处。古来能使国家达到大治的帝王,难道是向别的朝代去借人才来用的吗?我们应该担心自己不能识人,怎么可以冤枉当今一世的人呢?”德彝惭愧地告退了。

2.答案:(1)①女子出嫁;②兴起;③用在主谓之间,取消句子独立性,无实义;④供养,谋生

(2)①力气,厌恶它不出于自己,但(愿意自己多出力)不一定是为了自己的私利。

②在朝廷做官能够修明政理,在战场上能够制敌取胜,说的就是司城子罕这样的人。

(3)子罕依靠仁慈贤明的治理赢得民心。(意思对即可)

(4)甲文孟子构想了一个“大道之行”的社会,乙文写了宋国相子罕体恤百姓的两件事,两文均说明了,施行仁心、仁政,能使一个国家长治久安,人民安居乐业。

解析:(1)本题考查对文言词语的理解能力。平时要多积累文言词汇,要能结合具体语境来辨析推断,揣摩词义。如,③潦之经吾宫也利:积水流过我家院子很便利。之:主谓之间,取消句子独立性。④已食三世矣:我家靠做鞋谋生已经二代了。食:供养,谋生。

(2)本题考查对文言句子的翻译能力。注意对重点字词的翻译。如:①恶,厌恶。②于,在;修,修明;庙堂,指朝廷;谓,说。

(3)本题考查理解文意。解答此题要读懂两篇文章,结合乙文内容分析:南家的墙遮蔽了子罕家的墙,但为不影响南家生计,子罕没让他们搬走;西家地势高,子罕允许西家积水流经自家。子罕能站在百姓角度想问题,对百姓施行仁政,赢得民心。这也使得“楚释宋而攻郑”,宋国老百姓得以安享太平生活。据此概括作答即可。

(4)本题考查对“仁”的意义的理解,解答此题要结合两篇文章的内容分析。甲文中“大道”指“政治上的最高理想”,文中写在大道施行的时候,社会便有了一种“大同”的美好景象。这里人人都能受到社会关爱,安居乐业,且各尽所能。乙文中南家的墙遮蔽了子罕家的墙,但为不影响南家生计,子罕没让他们搬走;西家地势高,子罕允许西家积水流经自家。子罕站在百姓角度想问题,对百姓施行仁政,赢得民心。这也使得“楚释宋而攻郑”。由此可知,一国之君施行仁心、仁政,能缓解人与人之间的矛盾,促进全社会的和谐,百姓得以安享太平生活,国家也能够长期稳定的发展下去。

[参考译文]

[乙]士尹池为楚国出使到宋国去,司城子罕把他留下宴请他。子罕南边邻居的墙遮蔽了子罕家却不把它拆掉使路通畅,西边邻居家的积水流过子罕的院子却不加制止。士尹池询问这是为什么,司城子竿说:“南边邻居家是工匠,是做鞋的。我要让他搬家,他的父亲说:‘我家靠做鞋谋生已经三代了。现在如果搬家,那么宋国那些要买鞋的,就不知道我的住处了,我将不能谋生。希望相国您怜悯我。’因为这个缘故,我没有让他搬家。西边邻居家院子地势高,我家院子地势低,积水流过我家院子很便利,所以没有加以制止。”士尹池回到楚国,楚王正要发兵攻打宋国。士尹池劝阻楚王说:“不可攻打宋国,它的君主贤明,它的国相仁慈。贤明的人能得民心,仁慈的人别人能为他出力。楚国去攻打它,大概不会有成效,而且还要为天下所耻笑吧!”于是楚国放弃了宋国而去攻打郑国。孔子听说之后说:“在朝廷做官能够修明政理,在战场上能够制敌取胜,说的就是司城子罕这样的人。”

3.答案:(1)A

(2)B

(3)C

(4)A

(5)不学就没办法提出疑难,不问就没办法增长知识。

解析:(1)A项句中“旨”的意思是“味美”。

(2)根据对句意的理解及文言虚词的潜在提示恰当断句,注意独立完整的语义单位不能断开。

(3)“知困,然后能自强也”的正确翻译应为:知道了自己困惑的地方,然后才能勉励自己。

(4)[甲]文强调了教育者自己要亲身学习,体验“至道”,了解自己的不足并进行反思。

(5)注意句中关键词语的解释要准确:致,提出;广,增长。

[参考译文]

[乙]君子学习一定喜爱问。“问”和“学”是相辅相成地进行的。不学就没办法提出疑难,不问就没办法增长知识。喜爱学习却不多问,不是真的喜爱学习的人。道理明白了,可是还可能不能应用于实际;认识到那些大的(原则、纲领、总体),可是还可能不了解那些细节——(对于这些问题,)除了问,还能怎么解决呢?

4.答案:(1)①痛心、遗憾;②死

(2)汉魏已来/诸葛亮为丞相/亦甚平直

(3)①如果有作奸邪事情,触犯科条,或者尽忠心做善事的人,(都)应当(把他们)交给负责专职的官员判定他们受罚或者受赏。②你们怎么能不羡慕他并想做到(像)他那样呢?

(4)B

解析:(1)①句意是:没有一次不对桓、灵二帝的做法感到痛心、遗憾的。痛恨,痛心、遗憾。②句意是:听说诸葛亮死了。卒,死。

(2)首先要明确句意,然后根据句意进行分析。句意为:汉魏以来,诸葛亮为蜀汉的丞相,治国也很公平正直。故断为:汉魏已来/诸葛亮为丞相/亦甚平直。

(3)注意落实关键词的释义:①若,如果;作奸犯科,做奸邪事情,触犯科条;有司,负责专职的官员;刑,罚。②卿,古代君对臣的爱称;岂,怎么;企慕,羡慕。

(4)B.“惩罚皇宫中的人和丞相府中的人应有所区别,分开对待”错,应该是“皇宫和丞相府中的人,晋升、处罚、赞扬、批评,不应该因在宫中或在府中而不同”。

[参考译文]

[乙]贞观二年,唐太宗对房玄龄等大臣说:“汉魏以来,诸葛亮为蜀汉的丞相,治国也很公平正直。他曾经上表把廖立、李严两位大臣贬到南中。廖立听到诸葛亮去世的消息,哭着说道:‘我们恐怕要亡国了。’李严听到诸葛亮死的消息,发病死了。因此史官陈寿说:‘诸葛亮治理国家,诚心而公正。对国家忠心并有贡献的,就是仇人也奖赏;对触犯国法,不好好工作的,就是亲人也要处罚。’你们怎么能不羡慕他并想做到(像)他那样呢?”

5.答案:(1)A

(2)C

(3)夫陈/小国也/而蓄积多/赋敛重也/则民怨上矣。

(4)①第一次击鼓能够鼓起士气,第二次击鼓士气就低落(衰弱),第三次击鼓后士气就穷尽了。

②城墙筑得高,护城河挖得深,那么老百姓力量就疲乏了。

(5)①是否取信于民(人和、得人心;②虚心听取他人意见(善于纳谏)

解析:(1)可根据句意推测词义,从而确定答案。“间”的意思是“参与”。

(2)A.凭、靠/把。B.于是,便/才。C.都是/代词。D.语气词/哪。故选C。

(3)可根据句意“陈国是个小国家,财粮积蓄却很多,(这)是(因为)赋税沉重,那么老百姓一定会怨恨君主的”,按照现代汉语的表达习惯断句。

(4)①逐一落实关键词的意思,如:“鼓”,击鼓;“再”,第二次;“竭”,穷尽。②结合注释翻译即可。

(5)①根据[甲]文中的“小大之狱,虽不能察,必以情”“忠之属也,可以一战”,以及[乙]文中的“民怨上”“民力罢”“遂取陈焉”可归纳出决定战争胜负的主要因素是是否取信于民。②[甲]文中的鲁庄公虽然目光短浅,缺乏军事才能,但能虚心听取曹刿的建议,最终大破齐军。[乙]文中荆庄王“听之,遂取陈焉”,可见其善于纳谏。据此分析可得二人的相似之处是能虚心听取他人意见。

[参考译文]

[乙]楚庄王想要去讨伐陈国,派人到陈国侦察。使者(回来以后)说:“陈国不能够讨伐。”楚庄王说:“什么缘故呢?”(使者)回答说:“(陈国)城墙筑得高,护城河挖得深,积蓄的财粮很多呀。”宁国说:“陈国可以讨伐。陈国是个小国家,财粮积蓄却很多,(这)是(因为)赋税沉重,那么老百姓一定会怨恨君主的。城墙筑得高,护城河挖得深,那么老百姓力量就疲乏了。派军队去讨伐它,陈国是可以攻下的。”楚庄王采纳了宁国的建议,于是攻下了陈国。

6.答案:(1)B

(2)①遂反溯流/逆上矣

②处士/笑而然之

(3)①处士;②则

(4)凡是落入河中的石头,都应当在河的上游寻找它。

(5)(示例1)考虑问题不能主观臆断,应当从事实出发,综合多方面的因素,不能想当然

(示例2)要注意观察生活,向生活学习,实践才能出真知

解析:(1)啮:咬,这里是“冲刷”的意思。

(2)在理解句子意思的基础上断句即可。

(3)第①处:由上文可知,这个句子省略了主语是“杜处士”,故可补出“处士”。第②处:“见之”与“拊掌大笑”是“牧童”前后连续的两个动作,故可补出连词“则”。

(4)河中失石:落入河中的石头。当:应当。

(5)[甲]文中老河兵说:“然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤 ”[乙]文中戴嵩画的牛在角斗时尾巴是摆动的,而实际上牛在角斗时尾巴是夹在两条后腿中间的。由此可见,考虑问题不能主观臆断,应当从事实出发,综合多方面的因素,不能想当然。

[甲]文中老河兵有着丰富的实践经验,所以才能指出石兽应在河的上游。[乙]文中牧童终日放牛,所以才能发现画中的错误之处。由此可见,应注意观察生活,向生活学习,实践才能出真知。

[参考译文]

[乙]四川境内有位姓杜的读书人,爱好书画,珍藏的书画有上百件。其中有戴嵩画的一幅《斗牛图》,他特别喜爱,用锦缎作画囊,用玉石作画轴,经常随身携带着。有一天他晾晒书画,一个牧童看到了这幅画,拍手大笑说:“这画上画的是角斗的牛。牛在角斗时力量集中在角上,尾巴夹在两条后腿中间,但这幅画却画成牛摆动着尾巴角斗,错了啊!”杜处士笑了,认为牧童说得对。古话说:“耕地应当去问男奴,织布应当去问婢女。”这句话是不可改变的。