专题十五:课内外文言文对比阅读(3)——2022届中考语文文言文阅读专项培优卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 专题十五:课内外文言文对比阅读(3)——2022届中考语文文言文阅读专项培优卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 35.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-18 19:28:45 | ||

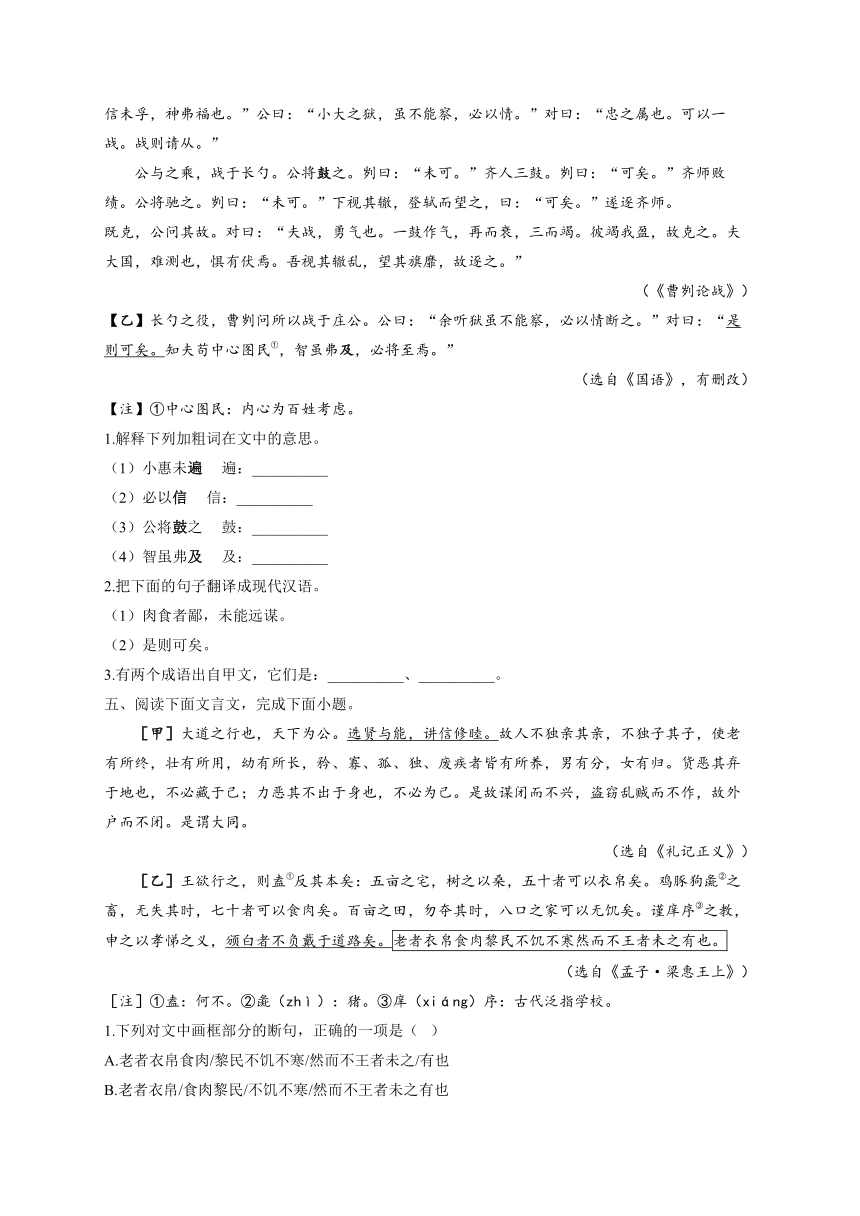

图片预览

文档简介

课内外文言文对比阅读(3)

一、阅读下面文言文,回答问题。

【甲】

邹忌修八尺有余,而形貌昳丽。朝服衣冠,窥镜,谓其妻曰:“我孰与城北徐公美?”其妻曰:“君美甚,徐公何能及君也?”城北徐公,齐国之美丽者也。忌不自信,而复问其妾曰:“吾孰与徐公美?”妾曰:“徐公何能及君也?”旦日,客从外来,与坐谈,问之客曰:“吾与徐公孰美?”客曰:“徐公不若君之美也。”明日徐公来,孰视之,自以为不如;窥镜而自视,又弗如远甚。暮寝而思之,曰:“吾妻之美我者,私我也;妾之美我者,畏我也;客之美我者,欲有求于我也。”

于是入朝见威王,曰:“臣诚知不如徐公美。臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王:由此观之,王之蔽甚矣。”

(节选自《邹忌讽齐王纳谏》)

【乙】

太祖视事东阁,天热甚,汗湿衣,左右更衣以进,皆经浣濯者。参军宋思颜曰:“主公躬行节俭,真可示法子孙。臣恐今日如此,而后或不然,愿始终如此。”太祖喜曰:“此言甚善。他人能言,或惟及于目前,而不能及于久远。或能及于已然,而不能及于将然。今思颜见我能行于前,而虑我不能行于后。信能尽忠于我也。”乃赐之币。

(选自《典故纪闻》,有删改)

1.解释下列句子中加粗词的含义。

(1)我孰与城北徐公美 孰与:____________

(2)汗湿衣 湿:____________

(3)主公躬行节俭 躬:____________

(4)此言甚善 善:____________

2.下列各组句子中,加粗词的意义和用法相同的一项是( )

A.王之蔽甚矣 天热甚 B.自以为不如 左右更衣以进

C.而复问其妾曰 而后或不然 D.妾之美我者 乃赐之币

3.请用现代汉语翻译下面的语句。

(1)臣恐今日如此,而后或不然,愿始终如此。

(2)今思颜见我能行于前,而虑我不能行于后。信能尽忠于我也。

4.邹忌和宋思颜进谏的方式有何不同?

二、阅读下面文言文,回答问题。

[甲]林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,成来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人——为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

(节选自《桃花源记》)

[乙]遂至渤海界,移书敕属县:“悉罢逐捕盗贼吏,诸持锄、钩、田器者皆为良民,吏毋得问;持兵者乃为贼。”郡中翕然[注],盗贼亦皆罢。遂乃开仓廪假贫民,选用良吏。

遂见齐俗奢侈,不田作,乃躬率以俭约,劝民务农桑。数年之后,郡中皆有蓄积,狱讼止息。

(节选自《龚遂为渤海太守》)

[注]翕(xī)然:一下子平静下来。

1.解释下列句中加粗的词语。

(1)便要还家_____________

(2)遂乃开仓廪假贫民_____________

2.翻译下列句子。

(1)遂与外人间隔。

(2)乃躬率以俭约,劝民务农桑。

3.请写出“世外桃源”有哪些吸引你的地方。

三、阅读下面文字,完成1—5题

【甲】

当余之从师也,负箧曳屣行深山巨谷中。穷冬烈风,大雪深数尺,足肤皲裂而不知。至舍,四支僵劲不能动,媵人持汤沃灌,以衾拥覆,久而乃和。寓逆旅,主人日再食,无鲜肥滋味之享。同舍生皆被绮绣,戴朱缨宝饰之帽,腰白玉之环,左佩刀,右备容臭,烨然若神人;余则缊袍敝衣处其间,略无慕艳意,以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。盖余之勤且艰若此。今虽耄老,未有所成,犹幸预君子之列,而承天子之宠光,缀公卿之后,日侍坐备顾问,四海亦谬称其氏名,况才之过于余者乎?

(选自《送东阳马生序》)

【乙】

宣子①忧贫,叔向②贺之。宣子曰:“子贺我,何故?”对曰:“昔栾武子③无一卒之田④,宣其德行,顺其宪则,诸侯亲之,戎狄怀之,以正晋国。夫郤昭子⑤,其富半公室⑥,其家半三军,恃其富宠,以泰⑦于国。其身尸于朝,其宗灭于绛⑧,唯无德也。今吾子有栾武子之贫,吾以为能其德矣,是以贺。”宣子拜,稽首焉,曰:“起也将亡,赖子存之。”

(选自《国语·叔向贺贫》)

【注释】①宣子:即韩宣子,晋国上卿,又名韩起。②叔向:晋国大夫。③栾武子:栾书,晋国上卿。④一卒之田:即百顷土地。上卿享受的待遇应该是五百顷田地。⑤郤(xì)昭子:郤至,晋国卿。⑥公室:国库。⑦泰:骄横。⑧绛:晋国的国都。

1.解释下列加粗字的意思。

(1)媵人持汤沃灌 ( )

(2)腰白玉之环( )

(3)宣其德行( )

2.下列选项中加粗字的意思和用法相同的一项是( )

A.不知口体之奉不若人也 盖余之勤且艰若此

B.犹幸预君子之列 今吾子有栾武子之贫

C.宣子忧贫 夙夜忧叹

D.以中有足乐者 以正晋国

3.下列句子与“其身尸于朝,其宗灭于绛”句式相同的一项( )

A.屠惧,投以骨

B.余则缊袍敝衣处其间

C.此则岳阳楼之大观也

D.马之千里者,一食或尽粟一石

4.翻译下面句子。

(1)以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。

(2)吾以为能其德矣,是以贺。

5.【甲】【乙】两文都运用了对比论证与举例论证的方法。甲文中作者与同舍生求学条件相差悬殊,他却能保持内心充实和强大,其中的原因是“______________”;乙文开篇先用一“_____”一“_____”形成鲜明对比,设下悬念,之后又将栾、郤两个家族的兴衰作对比,引出“_____________”的观点。(请分别用文中字句回答)

6.【甲】文阐述了吃苦与成才的关系,【乙】文阐述了贫困与立德的关系,但都有其局限性。请你结合下面的材料,分析一下【甲】【乙】两文的不足。

材料 广大青年要肩负历史使命,坚定前进信心,立大志、明大德、成大才、担大任,努力成为堪当民族复兴重任的时代新人,让青春在为祖国、为民族、为人民、为人类的不懈奋斗中绽放绚丽之花。

——习近平

四、阅读下面文言文,回答问题。

【甲】十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

(《曹刿论战》)

【乙】长勺之役,曹刿问所以战于庄公。公曰:“余听狱虽不能察,必以情断之。”对曰:“是则可矣。知夫苟中心图民①,智虽弗及,必将至焉。”

(选自《国语》,有删改)

【注】①中心图民:内心为百姓考虑。

1.解释下列加粗词在文中的意思。

(1)小惠未遍 遍:__________

(2)必以信 信:__________

(3)公将鼓之 鼓:__________

(4)智虽弗及 及:__________

2.把下面的句子翻译成现代汉语。

(1)肉食者鄙,未能远谋。

(2)是则可矣。

3.有两个成语出自甲文,它们是:__________、__________。

五、阅读下面文言文,完成下面小题。

[甲]大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。是谓大同。

(选自《礼记正义》)

[乙]王欲行之,则盍①反其本矣:五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。鸡豚狗彘②之畜,无失其时,七十者可以食肉矣。百亩之田,勿夺其时,八口之家可以无饥矣。谨庠序③之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。老者衣帛食肉黎民不饥不寒然而不王者未之有也。

(选自《孟子·梁惠王上》)

[注]①盍:何不。②彘(zhì):猪。③庠(xiáng)序:古代泛指学校。

1.下列对文中画框部分的断句,正确的一项是( )

A.老者衣帛食肉/黎民不饥不寒/然而不王者未之/有也

B.老者衣帛/食肉黎民/不饥不寒/然而不王者未之有也

C.老者衣帛食肉/黎民不饥不寒/然而不王者/未之有也

D.老者衣帛/食肉黎民不饥不寒/然而不王者未之/有也

2.解释下列加粗词在文中的意思。

(1)故人不独亲其亲 亲:___________

(2)女有归 归:___________

(3)王欲行之 行:___________

(4)谨庠序之教 教:___________

3.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)选贤与能,讲信修睦。

(2)颁白者不负戴于道路矣。

4.甲乙两文阐述的理想社会有什么共同点?请概括。

六、阅读下面两则文言文,完成下列各题。

[甲]先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。

宫中府中,俱为一体,陟罚臧否,不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理,不宜偏私,使内外异法也。

……

亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。先带在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之信之,则汉室之隆,可计日而待也。

(节选自《出师表》)

[乙]时上封事①者众或不切事帝厌之。徵②曰:“古者立谤木,欲闻己过。封事,谤木之遗也。陛下当任其所言,以彰得失。言而是,则为朝廷之益;非,亦无损于政”帝悦,皆慰之。

帝宴群臣,曰:“贞观以前,从我定天下,玄龄功也;贞观之后,纳忠谏,正朕违③,徵而已。”亲解佩刀,以赐二人。帝尝问群臣:“徵与诸葛亮孰贤?”岑文本曰:“亮才兼将相,非徵可比。”帝曰:“徵蹈履仁义,以弼朕躬,欲致之尧、舜,虽亮无以抗。”

(选自《新唐书》,有删改)

[注]①封事:指密封的奏章。②徵:魏徵,唐代谏臣。③违:过失,错误。

1.用“/”给乙文画框句子断句,划两处。时上封事者众或不切事帝厌之

2.下列加粗词的意义和用法完全相同的一项是( )

A.此诚危急存亡之秋也 天启壬戌秋日

B.使内外异法也 渔人甚异也

C.徵与诸葛亮孰贤 卿言多务,孰息若孤

D.帝悦,皆慰之 孔子云:何陋之有

3.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也。

(2)言而是,则为朝廷之益;非,亦无损于政。

4.结合甲、乙两文,用自己的话说说诸葛亮和魏徵提出的共同建议是什么。这对你的学习、生活有什么启发?

答案以及解析

一、答案:1.(1)与……相比怎么样,表示比较;(2)打湿;(3)亲身、亲自;(4)好

2.A

3.(1)臣担心您只是今天这么做,以后可能不会这么做,希望您能够一直坚持这么做。

(2)今天思颜看见我现在能这么做,而顾虑我之后不能继续这么做。(我)相信你一定能够效忠于我。

4.邹忌用日常生活小事为例,设喻类比,以小喻大,委婉进谏,形象生动,说服力强。宋思颜则是直言不讳,情真意切。

解析:2.本题考查理解常见文言词语的意义和用法的能力。A项,两个“甚”都是副词“很”的意思。B项,认为/连词,表承接。C项,表示顺承/表示转折。D项,用于主谓之间,取消句子独立性/代词,指代宋思颜。

3.本题考查理解并翻译文中的句子的能力。翻译句子时,要忠于原文的意思,恰当地运用现代汉语把原文翻译出来。“恐”可翻译成“担心”,“虑”可翻译成“顾虑”。

4.参考译文

【乙】太祖在东阁办公,天气很热,汗水打湿了衣服,侍从轮番给太祖换衣服,(换下来的衣服)都送给浣洗衣服的人(洗过之后继续穿)。参军宋思颜(看见了)说:“主公亲自厉行节俭,真可以作为子孙的榜样。臣担心您只是今天这么做,以后可能不会这么做,希望您能够一直坚持这么做。”太祖听后非常高兴地说:“你这话说得太好了。别人也可能会说,但有的人可能只会考虑眼前,而不能考虑到长远。有的人可能只是忧虑已经发生的,而不能忧虑到将来要发生的。今天思颜看见我现在能这么做,而顾虑我之后不能继续这么做。(我)相信你一定能够效忠于我。”于是赏赐金币给宋思颜。

二、答案:1.(1)同“邀”,邀请;(2)借给,资助

2.(1)于是就同外界的人隔绝了。

(2)就亲自带头树立勤俭节约的作风,鼓励百姓从事耕作,养蚕种桑。

3.(示例)自然环境优美,人们生活幸福和谐,民风淳朴谦和。(意思对即可)

解析:1.理解文言实词的含义要注意结合语境,同时要注意其特殊用法,如通假、词类活用、一词多义和古今异义等;注意学会用课内学过的文言知识迁移解释课外文言实词。

2.翻译文言语句,关键词语的解释要准确,还要注意特殊的文言句式。(1)句中的关键词语:遂,于是;外人,外界的人;间隔,隔绝,不通音讯。(2)句中的关键词语:乃,于是、就;躬,亲自;率,带头;俭约,树立勤俭节约的作风;劝,鼓励;民,百姓;务,从事;农桑,耕作和养蚕种桑。

3.本题考查对文章内容的分析和理解。根据题干要求梳理相关内容,概括重要信息作答即可。本题应围绕甲文作答。由“土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属”可知,桃花源的自然环境优美;由“黄发垂髫,并怡然自乐”可知,桃花源的人们生活幸福和谐;由“便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯”“余人各复延至其家,皆出酒食”可知,桃花源民风淳朴谦和。这些都是吸引人的地方。

[参考译文]

[乙]龚遂进入渤海郡的地界后,下达文件命令所辖各县:“全部撤销捕捉盗贼的官吏,那些手拿农具的人都是好的百姓,官吏不得对他们问罪;携带兵器的人才属于盗贼。”很快,郡中就安定了下来,盗贼也停止了活动。龚遂于是打开粮仓,把粮食借给贫民,还选任了一些好官吏(对百姓实施安抚管理)。

龚遂发现齐地的民俗喜欢追求奢侈的生活,不重视耕种田地,就亲自带头树立勤俭节约的作风,鼓励百姓从事耕作,养蚕种桑。几年之后,渤海郡内,家家有积蓄,老百姓也不再打官司了。

三、答案:1.汤:热水;

腰:名词用作动词挂在腰间,佩戴 ;

宣:发扬。

2.B; 3.A; 4.(1)因为内心有值得快乐的事,不觉得吃的穿的不如人。

(2)我认为你能够继承他的德行,所以向你表示祝贺。

5.(1)以中有足乐者(答“以中有足乐者,不知口体之奉不若人也”也可) (2)忧 (3)贺 (4)唯无德也;

6.【甲】文中,作者的“勤且艰”是为了承天子宠光,四海称名,是为了个人名利;【乙】文中,叔向提倡的“德”,主要是为了保持个人和宗族的地位和利益。

我们青少年要不怕吃苦,立志成才,在贫困的环境中也要提高道德修养。但成才、立德不是为了个人的名利,而是要与祖国、人民联系起来。

解析:2.A选项若:如,比得上/像;B选项之:结构助词,的;C选项中忧:形容词的意动用法,为……忧虑/忧愁;D选项中以:连词,因为/连词,因此。

3.A状语后置,B省略句,省略“于”,C判断句,D定语后置

四、答案:1.(1)遍及,普遍;(2)实情;(3)击鼓进军;(4)到,达到

2.(1)当权者目光短浅,不能深谋远虑。

(2)这(样)就可以了。

3.一鼓作气;辙乱旗靡

解析:1.本题考查理解文言词语在句中的含义的能力。作答时,首先要注意文言现象词,如“鼓”是名词活用为动词,击鼓进军。其他词语结合句意来推断其意义。

2.本题考查理解并翻译文中的句子的能力。(1)句,肉食者:本指吃肉的人,句中指当权者。鄙:浅陋,这里指目光短浅。(2)句,是:代词,这。则:就。可:可以。

3.本题考查掌握相关成语的能力。根据自己平时的成语积累,再结合文章最后一段的内容,即可提炼出答案。

参考译文

【乙】长勺之战,曹刿问鲁庄公凭什么(与齐国)作战。庄公说:“我处理诉讼事件,即使不能一一明察,也一定根据诚心判断。”曹刿回答说:“这(样)就可以了。如果内心确实为百姓考虑,即使智慧不能达到,也一定能达到目的。”

五、答案:1.C

2.(1)以……为亲;(2)女子出嫁;(3)施行;(4)教化

3.(1)选拔推举品德高尚、有才干的人,讲求诚信,培养和睦气氛。

(2)头发斑白的老人便不会再背着、顶着东西在路上走了。

4.重视民生,人人都能得到社会的关爱,人民能安居乐业。

解析:1.本题考查断句。作答时,一定要在正确理解句子意思的基础上断句。有了一定的积累也可以根据语感直接作答。这个句子的意思是:老年人穿丝织的衣服吃上肉,老百姓不挨饿受冻,如果这样还不能统一天下,那是没有的(事情)。故断句为:老者衣帛食肉/黎民不饥不寒/然而不王者/未之有也。故选C。

2.本题考查对文言词语的理解能力。注意词类活用、一词多义等文言现象,如(1)句中的“亲”,名词作动词,以……为亲。

3.翻译文言语句要遵循“直译为主,意译为辅”的原则,重点词语的解释要准确,做到语句完整、流畅。(1)句中的重点词语:贤,指品德高尚。能,指才干出众。与,同“举”,推举。修,培养。(2)句中的重点词语:颁白者,指老人。负,背着。戴,顶着。于,在。

4.此题考查比较阅读。甲文中的理想社会有如下特点:①人人都能受到社会关爱(故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养)。②人人都能安居乐业(男有分,女有归)。③物尽其用,人尽其力(货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己)。乙文中的理想社会有如下特点:①重视农桑,使人民不饥不寒(五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣。百亩之田,勿夺其时,八口之家可以无饥矣)。②重视教育,以孝悌教育百姓(谨庠序之教,申之以孝悌之义)。③老年人可以得到社会的关爱(颁白者不负戴于道路矣)。所以两文中理想社会的共同点是都重视民生,人人都能得到社会的关爱,人民能安居乐业。

[参考译文]

[乙]大王真想施行仁政,为什么不回到根本上来呢?五亩地的住宅,种上桑树,(那么)五十岁的人就可以穿上丝织的衣服了;鸡、小猪、狗、大猪这些禽畜,不要失去(喂养繁殖的)时节,七十岁的人就可以有肉吃了;一百亩的田地,不要(因劳役)耽误了农时,八口人的家庭就可以不挨饿了;重视学校的教育,反复地用孝顺父母尊重兄长的道理叮咛他们,头发斑白的老人便不会再背着、顶着东西在路上走了。老年人穿丝织的衣服吃上肉,老百姓不挨饿受冻,如果这样还不能统一天下,邢是没有的(事情)。

六、答案:1.时上封事者众/或不切事/帝厌之

2.C

3.(1)亲近贤臣,疏远小人,这是汉朝前期兴盛的原因。(2)说的是正确的,就对朝廷有好处;说的是错误的,也对政事没有损害。

4.共同建议:应广泛地听取意见。启发:学习过程中遇到难题我们要积极向别人请教,学习方法不对的地方要积极听从老师或别人的建议,尽快改正,期待早日提高成绩。

解析:1.画线句子的意思是“当时呈上密封的奏章的大臣很多,有的大臣言事不切实际,皇帝厌烦”。因此,应断为“时上封事者众/或不切事/帝厌之”。

2.A.名词,时候/名词,秋季。B.形容词,不同/形容词的意动用法,对……感到诧异。C.都是疑问代词,谁。D.代词,代上封事者/助词,宾语前置的标志。

3.作答此题,要遵循“字字有落实,直译意译相结合,以直译为主”的原则。(1)句中的“亲”解释为“亲近”;“远”要翻译成“疏远”,“所以”解释为“……的原因”。(2)句中的“是”解释为“正确”,“益”解释为“好处”,“损”解释为“损害”。

4.甲文中诸葛亮给后主的建议是“开张圣听”和“亲贤臣,远小人”;乙文中魏徵劝谏皇帝“当任其所言”。所以共同建议是:应广泛地听取意见。结合自身实际可以从学习和生活以及交友方面回答。一定要从听取别人的意见的角度回答,不要偏离。

[参考译文]

[乙]当时呈上密封的奏章的大臣很多,有的大臣言事不切实际,皇帝厌烦。魏徵说:“古时有人设立谤木,是想了解自己的过错。密封的奏章,就是谤木制度的遗意吧。陛下应当任其所言,以便使得失显露出来。说的是正确的,就对朝廷有好处;说的是错误的,也对政事没有损害。”皇帝高兴了,对上书言事的人全都加以抚慰。

皇帝宴请群臣,说:“贞观之前,随我平定天下,是房玄龄的功劳;贞观以后,进献忠告,纠正我的过失,仅仅魏徵一人罢了。”皇帝亲自解下佩刀,赏赐给他们俩。皇上曾经询问所有大臣:“魏徵和诸葛亮比,哪个更贤能?”岑文本说:“诸葛亮兼有将相之才,魏徵不能和他相比。”太宗说:“魏徵履行仁义,来辅佐我,想使我达到尧、舜的地步,即使是诸葛亮也比不过他。”

一、阅读下面文言文,回答问题。

【甲】

邹忌修八尺有余,而形貌昳丽。朝服衣冠,窥镜,谓其妻曰:“我孰与城北徐公美?”其妻曰:“君美甚,徐公何能及君也?”城北徐公,齐国之美丽者也。忌不自信,而复问其妾曰:“吾孰与徐公美?”妾曰:“徐公何能及君也?”旦日,客从外来,与坐谈,问之客曰:“吾与徐公孰美?”客曰:“徐公不若君之美也。”明日徐公来,孰视之,自以为不如;窥镜而自视,又弗如远甚。暮寝而思之,曰:“吾妻之美我者,私我也;妾之美我者,畏我也;客之美我者,欲有求于我也。”

于是入朝见威王,曰:“臣诚知不如徐公美。臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王:由此观之,王之蔽甚矣。”

(节选自《邹忌讽齐王纳谏》)

【乙】

太祖视事东阁,天热甚,汗湿衣,左右更衣以进,皆经浣濯者。参军宋思颜曰:“主公躬行节俭,真可示法子孙。臣恐今日如此,而后或不然,愿始终如此。”太祖喜曰:“此言甚善。他人能言,或惟及于目前,而不能及于久远。或能及于已然,而不能及于将然。今思颜见我能行于前,而虑我不能行于后。信能尽忠于我也。”乃赐之币。

(选自《典故纪闻》,有删改)

1.解释下列句子中加粗词的含义。

(1)我孰与城北徐公美 孰与:____________

(2)汗湿衣 湿:____________

(3)主公躬行节俭 躬:____________

(4)此言甚善 善:____________

2.下列各组句子中,加粗词的意义和用法相同的一项是( )

A.王之蔽甚矣 天热甚 B.自以为不如 左右更衣以进

C.而复问其妾曰 而后或不然 D.妾之美我者 乃赐之币

3.请用现代汉语翻译下面的语句。

(1)臣恐今日如此,而后或不然,愿始终如此。

(2)今思颜见我能行于前,而虑我不能行于后。信能尽忠于我也。

4.邹忌和宋思颜进谏的方式有何不同?

二、阅读下面文言文,回答问题。

[甲]林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,成来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人——为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

(节选自《桃花源记》)

[乙]遂至渤海界,移书敕属县:“悉罢逐捕盗贼吏,诸持锄、钩、田器者皆为良民,吏毋得问;持兵者乃为贼。”郡中翕然[注],盗贼亦皆罢。遂乃开仓廪假贫民,选用良吏。

遂见齐俗奢侈,不田作,乃躬率以俭约,劝民务农桑。数年之后,郡中皆有蓄积,狱讼止息。

(节选自《龚遂为渤海太守》)

[注]翕(xī)然:一下子平静下来。

1.解释下列句中加粗的词语。

(1)便要还家_____________

(2)遂乃开仓廪假贫民_____________

2.翻译下列句子。

(1)遂与外人间隔。

(2)乃躬率以俭约,劝民务农桑。

3.请写出“世外桃源”有哪些吸引你的地方。

三、阅读下面文字,完成1—5题

【甲】

当余之从师也,负箧曳屣行深山巨谷中。穷冬烈风,大雪深数尺,足肤皲裂而不知。至舍,四支僵劲不能动,媵人持汤沃灌,以衾拥覆,久而乃和。寓逆旅,主人日再食,无鲜肥滋味之享。同舍生皆被绮绣,戴朱缨宝饰之帽,腰白玉之环,左佩刀,右备容臭,烨然若神人;余则缊袍敝衣处其间,略无慕艳意,以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。盖余之勤且艰若此。今虽耄老,未有所成,犹幸预君子之列,而承天子之宠光,缀公卿之后,日侍坐备顾问,四海亦谬称其氏名,况才之过于余者乎?

(选自《送东阳马生序》)

【乙】

宣子①忧贫,叔向②贺之。宣子曰:“子贺我,何故?”对曰:“昔栾武子③无一卒之田④,宣其德行,顺其宪则,诸侯亲之,戎狄怀之,以正晋国。夫郤昭子⑤,其富半公室⑥,其家半三军,恃其富宠,以泰⑦于国。其身尸于朝,其宗灭于绛⑧,唯无德也。今吾子有栾武子之贫,吾以为能其德矣,是以贺。”宣子拜,稽首焉,曰:“起也将亡,赖子存之。”

(选自《国语·叔向贺贫》)

【注释】①宣子:即韩宣子,晋国上卿,又名韩起。②叔向:晋国大夫。③栾武子:栾书,晋国上卿。④一卒之田:即百顷土地。上卿享受的待遇应该是五百顷田地。⑤郤(xì)昭子:郤至,晋国卿。⑥公室:国库。⑦泰:骄横。⑧绛:晋国的国都。

1.解释下列加粗字的意思。

(1)媵人持汤沃灌 ( )

(2)腰白玉之环( )

(3)宣其德行( )

2.下列选项中加粗字的意思和用法相同的一项是( )

A.不知口体之奉不若人也 盖余之勤且艰若此

B.犹幸预君子之列 今吾子有栾武子之贫

C.宣子忧贫 夙夜忧叹

D.以中有足乐者 以正晋国

3.下列句子与“其身尸于朝,其宗灭于绛”句式相同的一项( )

A.屠惧,投以骨

B.余则缊袍敝衣处其间

C.此则岳阳楼之大观也

D.马之千里者,一食或尽粟一石

4.翻译下面句子。

(1)以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。

(2)吾以为能其德矣,是以贺。

5.【甲】【乙】两文都运用了对比论证与举例论证的方法。甲文中作者与同舍生求学条件相差悬殊,他却能保持内心充实和强大,其中的原因是“______________”;乙文开篇先用一“_____”一“_____”形成鲜明对比,设下悬念,之后又将栾、郤两个家族的兴衰作对比,引出“_____________”的观点。(请分别用文中字句回答)

6.【甲】文阐述了吃苦与成才的关系,【乙】文阐述了贫困与立德的关系,但都有其局限性。请你结合下面的材料,分析一下【甲】【乙】两文的不足。

材料 广大青年要肩负历史使命,坚定前进信心,立大志、明大德、成大才、担大任,努力成为堪当民族复兴重任的时代新人,让青春在为祖国、为民族、为人民、为人类的不懈奋斗中绽放绚丽之花。

——习近平

四、阅读下面文言文,回答问题。

【甲】十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

(《曹刿论战》)

【乙】长勺之役,曹刿问所以战于庄公。公曰:“余听狱虽不能察,必以情断之。”对曰:“是则可矣。知夫苟中心图民①,智虽弗及,必将至焉。”

(选自《国语》,有删改)

【注】①中心图民:内心为百姓考虑。

1.解释下列加粗词在文中的意思。

(1)小惠未遍 遍:__________

(2)必以信 信:__________

(3)公将鼓之 鼓:__________

(4)智虽弗及 及:__________

2.把下面的句子翻译成现代汉语。

(1)肉食者鄙,未能远谋。

(2)是则可矣。

3.有两个成语出自甲文,它们是:__________、__________。

五、阅读下面文言文,完成下面小题。

[甲]大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。是谓大同。

(选自《礼记正义》)

[乙]王欲行之,则盍①反其本矣:五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。鸡豚狗彘②之畜,无失其时,七十者可以食肉矣。百亩之田,勿夺其时,八口之家可以无饥矣。谨庠序③之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。老者衣帛食肉黎民不饥不寒然而不王者未之有也。

(选自《孟子·梁惠王上》)

[注]①盍:何不。②彘(zhì):猪。③庠(xiáng)序:古代泛指学校。

1.下列对文中画框部分的断句,正确的一项是( )

A.老者衣帛食肉/黎民不饥不寒/然而不王者未之/有也

B.老者衣帛/食肉黎民/不饥不寒/然而不王者未之有也

C.老者衣帛食肉/黎民不饥不寒/然而不王者/未之有也

D.老者衣帛/食肉黎民不饥不寒/然而不王者未之/有也

2.解释下列加粗词在文中的意思。

(1)故人不独亲其亲 亲:___________

(2)女有归 归:___________

(3)王欲行之 行:___________

(4)谨庠序之教 教:___________

3.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)选贤与能,讲信修睦。

(2)颁白者不负戴于道路矣。

4.甲乙两文阐述的理想社会有什么共同点?请概括。

六、阅读下面两则文言文,完成下列各题。

[甲]先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。

宫中府中,俱为一体,陟罚臧否,不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理,不宜偏私,使内外异法也。

……

亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。先带在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之信之,则汉室之隆,可计日而待也。

(节选自《出师表》)

[乙]时上封事①者众或不切事帝厌之。徵②曰:“古者立谤木,欲闻己过。封事,谤木之遗也。陛下当任其所言,以彰得失。言而是,则为朝廷之益;非,亦无损于政”帝悦,皆慰之。

帝宴群臣,曰:“贞观以前,从我定天下,玄龄功也;贞观之后,纳忠谏,正朕违③,徵而已。”亲解佩刀,以赐二人。帝尝问群臣:“徵与诸葛亮孰贤?”岑文本曰:“亮才兼将相,非徵可比。”帝曰:“徵蹈履仁义,以弼朕躬,欲致之尧、舜,虽亮无以抗。”

(选自《新唐书》,有删改)

[注]①封事:指密封的奏章。②徵:魏徵,唐代谏臣。③违:过失,错误。

1.用“/”给乙文画框句子断句,划两处。时上封事者众或不切事帝厌之

2.下列加粗词的意义和用法完全相同的一项是( )

A.此诚危急存亡之秋也 天启壬戌秋日

B.使内外异法也 渔人甚异也

C.徵与诸葛亮孰贤 卿言多务,孰息若孤

D.帝悦,皆慰之 孔子云:何陋之有

3.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也。

(2)言而是,则为朝廷之益;非,亦无损于政。

4.结合甲、乙两文,用自己的话说说诸葛亮和魏徵提出的共同建议是什么。这对你的学习、生活有什么启发?

答案以及解析

一、答案:1.(1)与……相比怎么样,表示比较;(2)打湿;(3)亲身、亲自;(4)好

2.A

3.(1)臣担心您只是今天这么做,以后可能不会这么做,希望您能够一直坚持这么做。

(2)今天思颜看见我现在能这么做,而顾虑我之后不能继续这么做。(我)相信你一定能够效忠于我。

4.邹忌用日常生活小事为例,设喻类比,以小喻大,委婉进谏,形象生动,说服力强。宋思颜则是直言不讳,情真意切。

解析:2.本题考查理解常见文言词语的意义和用法的能力。A项,两个“甚”都是副词“很”的意思。B项,认为/连词,表承接。C项,表示顺承/表示转折。D项,用于主谓之间,取消句子独立性/代词,指代宋思颜。

3.本题考查理解并翻译文中的句子的能力。翻译句子时,要忠于原文的意思,恰当地运用现代汉语把原文翻译出来。“恐”可翻译成“担心”,“虑”可翻译成“顾虑”。

4.参考译文

【乙】太祖在东阁办公,天气很热,汗水打湿了衣服,侍从轮番给太祖换衣服,(换下来的衣服)都送给浣洗衣服的人(洗过之后继续穿)。参军宋思颜(看见了)说:“主公亲自厉行节俭,真可以作为子孙的榜样。臣担心您只是今天这么做,以后可能不会这么做,希望您能够一直坚持这么做。”太祖听后非常高兴地说:“你这话说得太好了。别人也可能会说,但有的人可能只会考虑眼前,而不能考虑到长远。有的人可能只是忧虑已经发生的,而不能忧虑到将来要发生的。今天思颜看见我现在能这么做,而顾虑我之后不能继续这么做。(我)相信你一定能够效忠于我。”于是赏赐金币给宋思颜。

二、答案:1.(1)同“邀”,邀请;(2)借给,资助

2.(1)于是就同外界的人隔绝了。

(2)就亲自带头树立勤俭节约的作风,鼓励百姓从事耕作,养蚕种桑。

3.(示例)自然环境优美,人们生活幸福和谐,民风淳朴谦和。(意思对即可)

解析:1.理解文言实词的含义要注意结合语境,同时要注意其特殊用法,如通假、词类活用、一词多义和古今异义等;注意学会用课内学过的文言知识迁移解释课外文言实词。

2.翻译文言语句,关键词语的解释要准确,还要注意特殊的文言句式。(1)句中的关键词语:遂,于是;外人,外界的人;间隔,隔绝,不通音讯。(2)句中的关键词语:乃,于是、就;躬,亲自;率,带头;俭约,树立勤俭节约的作风;劝,鼓励;民,百姓;务,从事;农桑,耕作和养蚕种桑。

3.本题考查对文章内容的分析和理解。根据题干要求梳理相关内容,概括重要信息作答即可。本题应围绕甲文作答。由“土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属”可知,桃花源的自然环境优美;由“黄发垂髫,并怡然自乐”可知,桃花源的人们生活幸福和谐;由“便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯”“余人各复延至其家,皆出酒食”可知,桃花源民风淳朴谦和。这些都是吸引人的地方。

[参考译文]

[乙]龚遂进入渤海郡的地界后,下达文件命令所辖各县:“全部撤销捕捉盗贼的官吏,那些手拿农具的人都是好的百姓,官吏不得对他们问罪;携带兵器的人才属于盗贼。”很快,郡中就安定了下来,盗贼也停止了活动。龚遂于是打开粮仓,把粮食借给贫民,还选任了一些好官吏(对百姓实施安抚管理)。

龚遂发现齐地的民俗喜欢追求奢侈的生活,不重视耕种田地,就亲自带头树立勤俭节约的作风,鼓励百姓从事耕作,养蚕种桑。几年之后,渤海郡内,家家有积蓄,老百姓也不再打官司了。

三、答案:1.汤:热水;

腰:名词用作动词挂在腰间,佩戴 ;

宣:发扬。

2.B; 3.A; 4.(1)因为内心有值得快乐的事,不觉得吃的穿的不如人。

(2)我认为你能够继承他的德行,所以向你表示祝贺。

5.(1)以中有足乐者(答“以中有足乐者,不知口体之奉不若人也”也可) (2)忧 (3)贺 (4)唯无德也;

6.【甲】文中,作者的“勤且艰”是为了承天子宠光,四海称名,是为了个人名利;【乙】文中,叔向提倡的“德”,主要是为了保持个人和宗族的地位和利益。

我们青少年要不怕吃苦,立志成才,在贫困的环境中也要提高道德修养。但成才、立德不是为了个人的名利,而是要与祖国、人民联系起来。

解析:2.A选项若:如,比得上/像;B选项之:结构助词,的;C选项中忧:形容词的意动用法,为……忧虑/忧愁;D选项中以:连词,因为/连词,因此。

3.A状语后置,B省略句,省略“于”,C判断句,D定语后置

四、答案:1.(1)遍及,普遍;(2)实情;(3)击鼓进军;(4)到,达到

2.(1)当权者目光短浅,不能深谋远虑。

(2)这(样)就可以了。

3.一鼓作气;辙乱旗靡

解析:1.本题考查理解文言词语在句中的含义的能力。作答时,首先要注意文言现象词,如“鼓”是名词活用为动词,击鼓进军。其他词语结合句意来推断其意义。

2.本题考查理解并翻译文中的句子的能力。(1)句,肉食者:本指吃肉的人,句中指当权者。鄙:浅陋,这里指目光短浅。(2)句,是:代词,这。则:就。可:可以。

3.本题考查掌握相关成语的能力。根据自己平时的成语积累,再结合文章最后一段的内容,即可提炼出答案。

参考译文

【乙】长勺之战,曹刿问鲁庄公凭什么(与齐国)作战。庄公说:“我处理诉讼事件,即使不能一一明察,也一定根据诚心判断。”曹刿回答说:“这(样)就可以了。如果内心确实为百姓考虑,即使智慧不能达到,也一定能达到目的。”

五、答案:1.C

2.(1)以……为亲;(2)女子出嫁;(3)施行;(4)教化

3.(1)选拔推举品德高尚、有才干的人,讲求诚信,培养和睦气氛。

(2)头发斑白的老人便不会再背着、顶着东西在路上走了。

4.重视民生,人人都能得到社会的关爱,人民能安居乐业。

解析:1.本题考查断句。作答时,一定要在正确理解句子意思的基础上断句。有了一定的积累也可以根据语感直接作答。这个句子的意思是:老年人穿丝织的衣服吃上肉,老百姓不挨饿受冻,如果这样还不能统一天下,那是没有的(事情)。故断句为:老者衣帛食肉/黎民不饥不寒/然而不王者/未之有也。故选C。

2.本题考查对文言词语的理解能力。注意词类活用、一词多义等文言现象,如(1)句中的“亲”,名词作动词,以……为亲。

3.翻译文言语句要遵循“直译为主,意译为辅”的原则,重点词语的解释要准确,做到语句完整、流畅。(1)句中的重点词语:贤,指品德高尚。能,指才干出众。与,同“举”,推举。修,培养。(2)句中的重点词语:颁白者,指老人。负,背着。戴,顶着。于,在。

4.此题考查比较阅读。甲文中的理想社会有如下特点:①人人都能受到社会关爱(故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养)。②人人都能安居乐业(男有分,女有归)。③物尽其用,人尽其力(货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己)。乙文中的理想社会有如下特点:①重视农桑,使人民不饥不寒(五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣。百亩之田,勿夺其时,八口之家可以无饥矣)。②重视教育,以孝悌教育百姓(谨庠序之教,申之以孝悌之义)。③老年人可以得到社会的关爱(颁白者不负戴于道路矣)。所以两文中理想社会的共同点是都重视民生,人人都能得到社会的关爱,人民能安居乐业。

[参考译文]

[乙]大王真想施行仁政,为什么不回到根本上来呢?五亩地的住宅,种上桑树,(那么)五十岁的人就可以穿上丝织的衣服了;鸡、小猪、狗、大猪这些禽畜,不要失去(喂养繁殖的)时节,七十岁的人就可以有肉吃了;一百亩的田地,不要(因劳役)耽误了农时,八口人的家庭就可以不挨饿了;重视学校的教育,反复地用孝顺父母尊重兄长的道理叮咛他们,头发斑白的老人便不会再背着、顶着东西在路上走了。老年人穿丝织的衣服吃上肉,老百姓不挨饿受冻,如果这样还不能统一天下,邢是没有的(事情)。

六、答案:1.时上封事者众/或不切事/帝厌之

2.C

3.(1)亲近贤臣,疏远小人,这是汉朝前期兴盛的原因。(2)说的是正确的,就对朝廷有好处;说的是错误的,也对政事没有损害。

4.共同建议:应广泛地听取意见。启发:学习过程中遇到难题我们要积极向别人请教,学习方法不对的地方要积极听从老师或别人的建议,尽快改正,期待早日提高成绩。

解析:1.画线句子的意思是“当时呈上密封的奏章的大臣很多,有的大臣言事不切实际,皇帝厌烦”。因此,应断为“时上封事者众/或不切事/帝厌之”。

2.A.名词,时候/名词,秋季。B.形容词,不同/形容词的意动用法,对……感到诧异。C.都是疑问代词,谁。D.代词,代上封事者/助词,宾语前置的标志。

3.作答此题,要遵循“字字有落实,直译意译相结合,以直译为主”的原则。(1)句中的“亲”解释为“亲近”;“远”要翻译成“疏远”,“所以”解释为“……的原因”。(2)句中的“是”解释为“正确”,“益”解释为“好处”,“损”解释为“损害”。

4.甲文中诸葛亮给后主的建议是“开张圣听”和“亲贤臣,远小人”;乙文中魏徵劝谏皇帝“当任其所言”。所以共同建议是:应广泛地听取意见。结合自身实际可以从学习和生活以及交友方面回答。一定要从听取别人的意见的角度回答,不要偏离。

[参考译文]

[乙]当时呈上密封的奏章的大臣很多,有的大臣言事不切实际,皇帝厌烦。魏徵说:“古时有人设立谤木,是想了解自己的过错。密封的奏章,就是谤木制度的遗意吧。陛下应当任其所言,以便使得失显露出来。说的是正确的,就对朝廷有好处;说的是错误的,也对政事没有损害。”皇帝高兴了,对上书言事的人全都加以抚慰。

皇帝宴请群臣,说:“贞观之前,随我平定天下,是房玄龄的功劳;贞观以后,进献忠告,纠正我的过失,仅仅魏徵一人罢了。”皇帝亲自解下佩刀,赏赐给他们俩。皇上曾经询问所有大臣:“魏徵和诸葛亮比,哪个更贤能?”岑文本说:“诸葛亮兼有将相之才,魏徵不能和他相比。”太宗说:“魏徵履行仁义,来辅佐我,想使我达到尧、舜的地步,即使是诸葛亮也比不过他。”