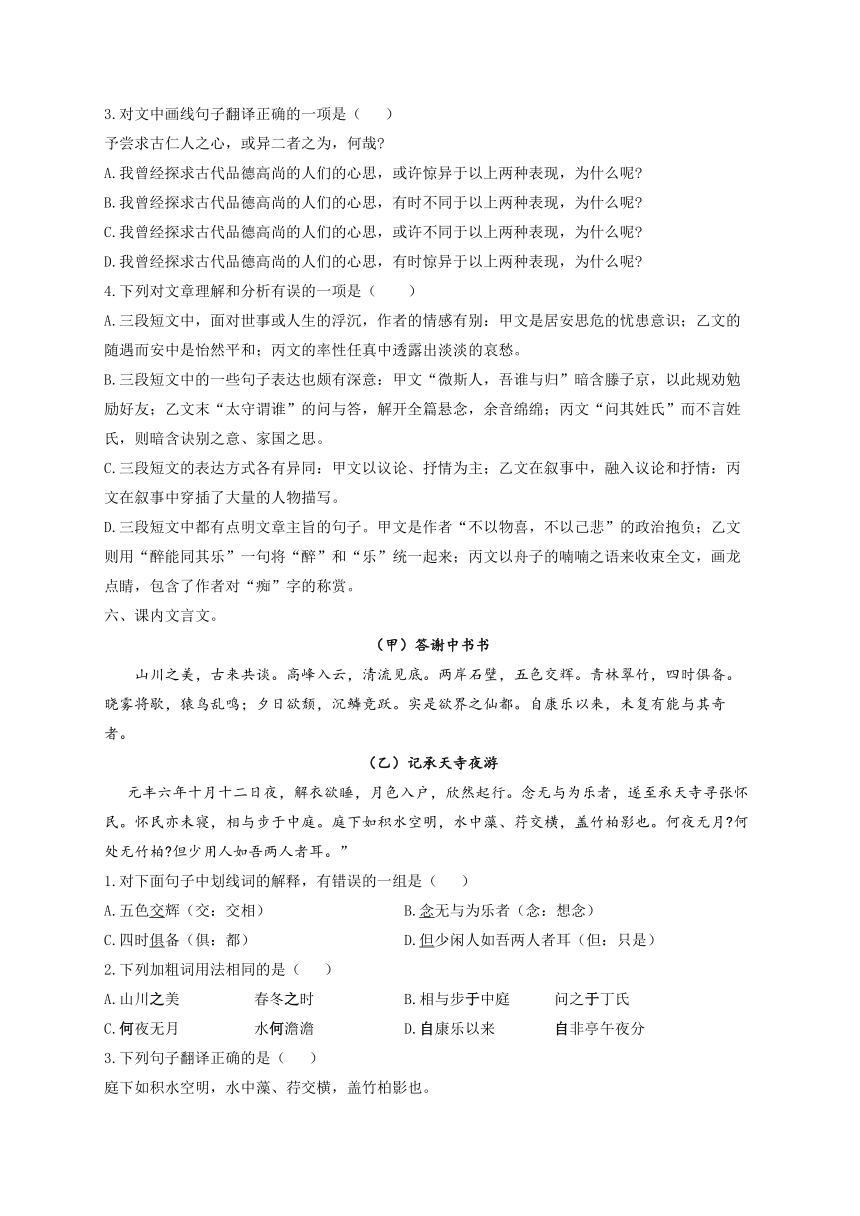

专题一:课内文言文阅读(1)——2022届中考语文文言文阅读专项培优卷(word版含答案)

文档属性

| 名称 | 专题一:课内文言文阅读(1)——2022届中考语文文言文阅读专项培优卷(word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 31.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-18 19:30:26 | ||

图片预览

文档简介

课内文言文阅读(1)

一、阅读下面的文段,完成问题。

①舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

②人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患而死于安乐也。

(节选自《生于忧患死于安乐》)

1.对下列加粗词解释有误的一项是( )

A.空乏其身 空乏:财资缺乏

B.人恒过,然后能改 过:错误

C.入则无法家拂士 拂:同“弼”,辅佐

D.百里奚举于市 市:集市

2.下列句中加粗词的意义和用法相同的一项是( )

A.傅说举于版筑之间 已而之细柳军

B.必先苦其心志 其如土石何

C.困于心,衡于虑,而后作 安居而天下熄

D.入则无法家拂士 则素湍绿潭

3.下列对选文理解有误的一项是( )

A.本文围绕“造就人才”与“治理国家”两方面的问题进行论述。

B.文中所举人物都出身寒微,但最终都有卓越成就,得出“逆境造就人才”的观点。

C.第②段从正反两方面论证,谈人侧重于从反面论证,论国却侧重于从正面论证。

D.文章多用排比句,形成一种无可辩驳的气势,增强了说服力。

二、阅读下面的文段,完成问题。

《论语》十二章(节选)

①子曰:“学而时习之,不亦说乎 有朋自远方来,不亦乐乎 人不知而不愠,不亦君子乎 ”

②曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎 与朋友交而不信乎 传不习乎 ”

③子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”

④子曰:“温故而知新,可以为师矣。”

⑤子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!”

④子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”

1.《论语》是记录孔子和他的弟子言行的一部书,是 家经典著作之一。宋代把它与 ( )( )、( )合称为“四书”

2.解释下列句中加点的词

(1)不亦说乎 (2)人不知而不愠

(3)吾日三省吾身 (4)不逾矩

3.翻译下列句子

(1)有朋自远方来,不亦乐乎

(2)温故而知新,可以为师矣。

4.“吾日三省吾身”从 、 、 三个方面反省自己,从中可以看出古代治学的人非常重视 的修养。

5.“学而时习之,不亦说乎 有朋自远方来,不亦乐乎 人不知而不愠,不亦君子乎 ”从内容上分析,孔子这三句话依次讲的是学习方法、__________________和____________________。

6.在孔子看来,“人不知而不愠”也是一种“君子风范”,那么作为你认为“君子”应具有哪些风范呢

三、阅读下面文段,回答小题。

风烟俱净,天山共色。从流飘荡,任意东西。自富阳至桐庐,一百许里,奇山异水,天下独绝。

水皆缥碧,千丈见底。游鱼细石,直视无碍。急湍甚箭,猛浪若奔。夹岸高山,皆生寒树。负势竞上,互相轩邈;争高直指,千百成峰。泉水激石,泠泠作响;好鸟相鸣,嘤嘤成韵。蝉则千转不穷,猿则百叫无绝。鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反。横柯上蔽,在昼犹昏;疏条交映,有时见日。

(吴均《与朱元思书》)

1.解释句中加粗词的意思。

①任意东西 ②一百许里 ③蝉则千转不穷 ④窥谷忘反

2.下列加粗词语,意思相同一项是( )。

A.负势竞上 至于负者歌于途 B.天下独绝 猿则百叫无绝

C.争高直指 直视无碍 D.风烟俱净 湖中人鸟声俱绝

3.用现代汉语翻译下列句子。

(1)风烟俱净,天山共色。

(2)蝉则千转不穷,猿则百叫无绝。

4.面对富春江的“奇山异水”作者有什么样的感想 (用课文中的原话回答)

四、阅读下面的文言文,完成练习。

记承天寺夜游

苏轼

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月 何处无竹柏 但少闲人如吾两人者耳。

1.解释下列句中加粗的词。

(1)相与步于中庭(_______)

(2)但少闲人如吾两人者耳(_______)

2.将下列句子翻译成现代汉语。

(1)庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

(2)何夜无月 何处无竹柏 但少闲人如吾两人者耳。

3.试赏析“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”。

4.“何夜无月 何处无竹柏 但少闲人如吾两人者耳。”表达了作者怎样的思想感情

五、阅读下面文言材料,完成问题。

甲

嗟夫!予尝求古仁人之心、或异二者之为,何哉 不以物喜,不以己悲,居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶 其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎!噫!微斯人,吾谁与归 时六年九月十五日。

乙

已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽乌乐也。然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。太守谓谁 庐陵欧阳修也。

丙

到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒炉正沸,见余大喜曰:“湖中焉得更有此人!”拉余同饮。余强饮三大白而别。问其姓氏,是金陵人,客此。及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴,更有痴似相公者。”

1.下列语句中加粗词的解释有误的一项是( )

A.居庙堂之高则忧其民 庙堂:指朝廷。

B.微斯人 微:少。

C.树林阴翳 翳:遮盖。

D.客此 客:客居。

2.下列语句中加粗词的意义和用法相同的一项是( )

A.览物之情 予尝求古仁人之心

B.醒能述以文者 属予作文以记之

C.其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎 问其姓氏

D.余强饮三大白而别 而不知人之乐

3.对文中画线句子翻译正确的一项是( )

予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉

A.我曾经探求古代品德高尚的人们的心思,或许惊异于以上两种表现,为什么呢

B.我曾经探求古代品德高尚的人们的心思,有时不同于以上两种表现,为什么呢

C.我曾经探求古代品德高尚的人们的心思,或许不同于以上两种表现,为什么呢

D.我曾经探求古代品德高尚的人们的心思,有时惊异于以上两种表现,为什么呢

4.下列对文章理解和分析有误的一项是( )

A.三段短文中,面对世事或人生的浮沉,作者的情感有别:甲文是居安思危的忧患意识;乙文的随遇而安中是怡然平和;丙文的率性任真中透露出淡淡的哀愁。

B.三段短文中的一些句子表达也颇有深意:甲文“微斯人,吾谁与归”暗含滕子京,以此规劝勉励好友;乙文末“太守谓谁”的问与答,解开全篇悬念,余音绵绵;丙文“问其姓氏”而不言姓氏,则暗含诀别之意、家国之思。

C.三段短文的表达方式各有异同:甲文以议论、抒情为主;乙文在叙事中,融入议论和抒情:丙文在叙事中穿插了大量的人物描写。

D.三段短文中都有点明文章主旨的句子。甲文是作者“不以物喜,不以己悲”的政治抱负;乙文则用“醉能同其乐”一句将“醉”和“乐”统一起来;丙文以舟子的喃喃之语来收束全文,画龙点睛,包含了作者对“痴”字的称赏。

六、课内文言文。

(甲)答谢中书书

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

(乙)记承天寺夜游

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月 何处无竹柏 但少用人如吾两人者耳。”

1.对下面句子中划线词的解释,有错误的一组是( )

A.五色交辉(交:交相) B.念无与为乐者(念:想念)

C.四时俱备(俱:都) D.但少闲人如吾两人者耳(但:只是)

2.下列加粗词用法相同的是( )

A.山川之美 春冬之时 B.相与步于中庭 问之于丁氏

C.何夜无月 水何澹澹 D.自康乐以来 自非亭午夜分

3.下列句子翻译正确的是( )

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

A.庭院中的积水宛如月光那样清澈透明,仿佛有藻、荇纵横交错,大概是竹子和松柏树枝的影子吧。

B.庭院中的积水宛如月光那样清澈透明,仿佛有竹子和松柏纵横交错,大概是水藻、水草吧。

C.庭院中的月光宛如积水那样清澈透明,仿佛有藻、荇纵横交错,大概是竹子和松柏树枝的影子吧。

D.庭院中的月光宛如积水那样清澈透明,仿佛有竹子和松柏纵横交错,大概是水藻、水草吧。

4.下列关于文章内容和写法的理解不正确的是( )

A.从表达方式上看,(甲)(乙)两文都能紧扣景物特征进行记叙、描写,也都有堪称点睛之笔的抒情。

B.从抒发的情感来看,两文表达的思想感情却有所不同。(甲)文表达了作者酷爱自然、长伴林泉的思想感情;(乙)文“但少闲人如吾两人者耳”包含贬谪的凄凉、赏月的欣喜以及人生的感慨等微妙的复杂思想感情。

C.从文章结构来看,两文也不一样。甲文是总分总结构,乙文是起承转合式结构。

D.从语言来看,两篇文章语言都很精妙。甲文“高峰入云,清流见底”,极力描写山之高,水之净,用笔洗练,境界清新。乙文“积水空明”,极写月光之空灵澄澈;“藻荇交横”写出竹柏影的清丽淡雅;动静结合,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳的美妙世界。

答案以及解析

一、答案:1.B

2.C

3.C

解析:1.文言词语的意思。A句意:使他的身体穷困缺乏。“空乏:“财资缺乏”的意思,是正确的;B句意:一个人常常犯错误,这样以后才能改正。“过”的意思是“犯错误”,所以B是错误的;C句意:一个国家,如果在国内没有坚守法度的大臣和足以辅佐君王的贤士。“拂”:同“弼”,“辅佐”的意思,是正确的;D句意百里奚发迹于集市之中,市是集市的意思,是正确的;故答案选B。

2.文言虚词的意思。A“傅说举于版筑之间”的“之”意思是“的”;“已而之细柳军”的“之”的意思是“去,到”,意思不同;B项“必先苦其心志”的“其”指“代词”;“其如土石何”的“其”在“如什么何”前面加强反问语气,意思不同;C“困于心,衡于虑,而后作”的“而”表示“顺承关系”;“安居而天下熄”的“而”表“顺承关系”,意思相同;D“入则无法家拂士”的“则”是“如果”的意思;“则素湍绿潭”的“则”是“就、那么”的意思,意思不同;故答案选C。

3.的是对文本内容理解与分析能力。ABD分析是正确的。C是错误的。第②段先从反面论证没有忧患的危害性,再从正面论证磨难对人生的意义。故答案选C。

二、答案:1.儒 ;《大学》 ;《中庸》 ;《孟子》; 2.(1)说:通悦,愉快

(2)愠:生气恼怒

(3)省:自我检查、反省

(4)矩:法度;

3.(1) 有志同道合的朋友从远方来,不也愉快吗

(2)温习旧的知识,进而懂得新的知识,这样的人可以做老师了;

4.忠实 ; 诚信 ; 学习 ; 自身;

5.交友之道、个人修养;

6.作为“君子”应具有高尚的道德,宽广的胸襟,善良的心地。

三、答案:1.①向东漂流,向西漂流。;②表示约数;③表示多;④同“返”,返回;

2.D

3.(1)风停了,烟雾全都消散了,天空和山峰显现出一样的颜色。

(2)蝉儿长久不断地鸣叫,猿猴千百遍地啼叫不停。

4.鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反。

解析:1.本题考查对文言词语的理解。理解文言词语的含义要注意其特殊用法,如通假字、词类活用、一词多义和古今异义词等。①句意为:任凭它向东或向西漂流。东西,向东漂流,向西漂流;②句意为:一百里左右。许,表示约数;③句意为:蝉儿长久地叫个不停。千,表示多;④句意为:看到这些幽美的山谷,就会流连忘返。反,同返,返回。

2.本题考查一词多义。A负:凭借背东西;B.绝:绝妙)停止;C.直:笔直/直接;D.俱:全,都全,都故选D。

3.本题考查对文言句子的翻译能力。在翻译句子时首先要注意重点的实词、虚词、通假字、古今异义词和词类活用的情况,先按照原句子的顺序翻译,然后再按照现代汉语的习惯进行语序调整。重点词语:(1)俱,全,都;净,消散尽净;共色,一样的颜色。(2)千转,长久不断地叫;千,表示多;转,通“啭”鸟鸣声,这里指蝉鸣;穷,穷尽;绝,停止。

4.本题考查的是对文章的理解。这是南朝梁文学家吴均所著的-篇著名的山水小品,是吴均写给好友朱元思的信中的一一个片段,被视为骈文中写景的精品。作者在生动地描绘了富春江的美景之后发出了“莺飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反”的感慨,抒发了对功名利禄的鄙弃,对官场政务的厌倦,含蓄地流露出爱慕美好的大自然,避世退隐的高洁志趣。

四、答案:1.(1)共同,一起 (2)清闲的人

2.(1)月光照在院子里,好像积水一样澄澈,水中的藻、荇交错纵横,大概是竹子和柏树的影子。

(2)哪一夜没有月光 哪里没有竹子和柏树 只是缺少像我俩这样清闲的人罢了。

3.运用比喻的修辞手法,把月光比作澄澈的水,把竹子和柏树的影子比作藻、荇,形象生动地写出了月光的皎洁,营造出了一个澄澈、清幽、宁静的美妙境界。

4.表达了作者被贬之后悲凉的心境以及豁达的人生观。

五、答案:1.B

2.A

3.C

4.D

解析:1.理解常见文言词语在文中的含义。理解文言词语的含义要注意其特殊用法,如通假字、词类活用、一词多义和古今异义词等;平时要多积累文言词汇,要能结合具体语境,弄清句子的意思来辨析推断,揣摩其意思。B.“微斯人”的意思是“如果没有”的意思,不是“少”。故选B。

2.考查对文言词语的一词多义的理解。平时要归纳整理,作答时还要结合具体的语境理解分析。A.处江湖之远则忧其君/马之千里者(之:定语后置的标志/定语后置的标志);B.醒能述以文者/以其境过清(以:用/因为);C.其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎/其真无马邪(其:大概,表揣测语气/难道,表反诘语气);D.余强饮三大白而别/国险而民附(而:表顺承/表并列);故选A。

3.此题考查翻译文言文句子的能力。解答此类题目要求学生在平时的学习注重积累,尤其是重点篇目,要做到熟记。尤其要注意一词多义、古今异义词、通假字等特殊的文言现象,重点实词必须翻译到位。同时,还要注意查看有无特殊句式。语句“予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉”中的“或”是“或许”,不是“有时”;“异”是“不同”,不是“惊异”。据此可排除ABD。故选C。

4.考查对文章内容的理解与分析。甲文《岳阳楼记》点明全篇主旨的句子是“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,不是“不以物喜,不以己悲”。故选D。

参考译文:

(甲)唉!我曾经探求古时品德高尚的人的思想感情,或许不同于以上两种人的心情,这是为什么呢 是由于不因外物好坏和自己得失而或喜或悲。在朝廷上做官时,就为百姓担忧;被贬谪到边远地区做地方官就为君主担忧。这样来说在朝廷做官也担忧,处在僻远的地区也担忧。既然这样,那么他们什么时候才会感到快乐呢 他们一定会说:“在天下人忧之前先忧,在天下人乐之后才乐”。唉!如果没有这种人,我同谁一道呢

(乙)不久,夕阳落到山顶,(于是)人的影子散乱一地,这是宾客们跟随着太守归去了。树林里的枝叶茂密成阴,鸟儿到处啼鸣,游人离开,鸟儿快乐。但是鸟儿只知道山林中的乐趣,却不知道人们的乐趣。而人们只知道跟随太守游玩的乐趣,却不知道太守以游人的快乐为快乐。醉了能够和大家一起欢乐,醒来能够用文章记叙这乐事的人,是太守。太守是谁 是庐陵的欧阳修。

(丙)到了湖心亭上,看见有两个人铺着毡子相对而坐,一个童子正把酒炉里的酒烧得滚沸。(他们)看见我,非常高兴地说:“在湖中怎么还能碰上(您)这样(有闲情雅致)的人呢!”(他们)拉着我一同饮酒。我尽力喝了三大杯酒,然后和他们道别。(我)问他们的姓氏,得知他们是金陵人,在此地客居。等到(回来时)下了船,船夫嘟哝着说:“不要说相公您痴,还有像相公您一样痴的人呢!”

六、答案:1.B

2.A

3.C

4.A

解析:1.本题考查重点文言词语在文中的含义。理解文言词语的含义要注意其特殊用法,如通假字、词类活用、一词多义和古今异义词等。B“念无与为乐者的意思是:想到没有(可以与我)共同游乐的人。念:考虑,想到。不是“想念”。故选B。

2.考查文言词语的意义和用法。A.之:助词,的助词,的;B.于:介词,在介词,向;C.何:代词,哪,什么副词,多么;D.自:介词,从连词,如果;故选A。

3.本题考查翻译文言文句子的能力。首先,语句“庭下如积水空明意思是:庭院中的月光宛如积水那样清澈透明。描写的对象是月光,不是“积水”。可排除AB项。其次,语句“水中藻、荇交横,盖竹柏影也”的意思是:水中的水藻、荇交横错杂,原来是竹子和柏树的影子啊。可排除D项。据此,答案为C。

4.考查对文章内容和写法的理解。A“也都有堪称点睛之笔的抒情”错,应该是“议论”,不是“抒情”。故选A。

一、阅读下面的文段,完成问题。

①舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

②人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患而死于安乐也。

(节选自《生于忧患死于安乐》)

1.对下列加粗词解释有误的一项是( )

A.空乏其身 空乏:财资缺乏

B.人恒过,然后能改 过:错误

C.入则无法家拂士 拂:同“弼”,辅佐

D.百里奚举于市 市:集市

2.下列句中加粗词的意义和用法相同的一项是( )

A.傅说举于版筑之间 已而之细柳军

B.必先苦其心志 其如土石何

C.困于心,衡于虑,而后作 安居而天下熄

D.入则无法家拂士 则素湍绿潭

3.下列对选文理解有误的一项是( )

A.本文围绕“造就人才”与“治理国家”两方面的问题进行论述。

B.文中所举人物都出身寒微,但最终都有卓越成就,得出“逆境造就人才”的观点。

C.第②段从正反两方面论证,谈人侧重于从反面论证,论国却侧重于从正面论证。

D.文章多用排比句,形成一种无可辩驳的气势,增强了说服力。

二、阅读下面的文段,完成问题。

《论语》十二章(节选)

①子曰:“学而时习之,不亦说乎 有朋自远方来,不亦乐乎 人不知而不愠,不亦君子乎 ”

②曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎 与朋友交而不信乎 传不习乎 ”

③子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”

④子曰:“温故而知新,可以为师矣。”

⑤子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!”

④子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”

1.《论语》是记录孔子和他的弟子言行的一部书,是 家经典著作之一。宋代把它与 ( )( )、( )合称为“四书”

2.解释下列句中加点的词

(1)不亦说乎 (2)人不知而不愠

(3)吾日三省吾身 (4)不逾矩

3.翻译下列句子

(1)有朋自远方来,不亦乐乎

(2)温故而知新,可以为师矣。

4.“吾日三省吾身”从 、 、 三个方面反省自己,从中可以看出古代治学的人非常重视 的修养。

5.“学而时习之,不亦说乎 有朋自远方来,不亦乐乎 人不知而不愠,不亦君子乎 ”从内容上分析,孔子这三句话依次讲的是学习方法、__________________和____________________。

6.在孔子看来,“人不知而不愠”也是一种“君子风范”,那么作为你认为“君子”应具有哪些风范呢

三、阅读下面文段,回答小题。

风烟俱净,天山共色。从流飘荡,任意东西。自富阳至桐庐,一百许里,奇山异水,天下独绝。

水皆缥碧,千丈见底。游鱼细石,直视无碍。急湍甚箭,猛浪若奔。夹岸高山,皆生寒树。负势竞上,互相轩邈;争高直指,千百成峰。泉水激石,泠泠作响;好鸟相鸣,嘤嘤成韵。蝉则千转不穷,猿则百叫无绝。鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反。横柯上蔽,在昼犹昏;疏条交映,有时见日。

(吴均《与朱元思书》)

1.解释句中加粗词的意思。

①任意东西 ②一百许里 ③蝉则千转不穷 ④窥谷忘反

2.下列加粗词语,意思相同一项是( )。

A.负势竞上 至于负者歌于途 B.天下独绝 猿则百叫无绝

C.争高直指 直视无碍 D.风烟俱净 湖中人鸟声俱绝

3.用现代汉语翻译下列句子。

(1)风烟俱净,天山共色。

(2)蝉则千转不穷,猿则百叫无绝。

4.面对富春江的“奇山异水”作者有什么样的感想 (用课文中的原话回答)

四、阅读下面的文言文,完成练习。

记承天寺夜游

苏轼

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月 何处无竹柏 但少闲人如吾两人者耳。

1.解释下列句中加粗的词。

(1)相与步于中庭(_______)

(2)但少闲人如吾两人者耳(_______)

2.将下列句子翻译成现代汉语。

(1)庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

(2)何夜无月 何处无竹柏 但少闲人如吾两人者耳。

3.试赏析“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”。

4.“何夜无月 何处无竹柏 但少闲人如吾两人者耳。”表达了作者怎样的思想感情

五、阅读下面文言材料,完成问题。

甲

嗟夫!予尝求古仁人之心、或异二者之为,何哉 不以物喜,不以己悲,居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶 其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎!噫!微斯人,吾谁与归 时六年九月十五日。

乙

已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽乌乐也。然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。太守谓谁 庐陵欧阳修也。

丙

到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒炉正沸,见余大喜曰:“湖中焉得更有此人!”拉余同饮。余强饮三大白而别。问其姓氏,是金陵人,客此。及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴,更有痴似相公者。”

1.下列语句中加粗词的解释有误的一项是( )

A.居庙堂之高则忧其民 庙堂:指朝廷。

B.微斯人 微:少。

C.树林阴翳 翳:遮盖。

D.客此 客:客居。

2.下列语句中加粗词的意义和用法相同的一项是( )

A.览物之情 予尝求古仁人之心

B.醒能述以文者 属予作文以记之

C.其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎 问其姓氏

D.余强饮三大白而别 而不知人之乐

3.对文中画线句子翻译正确的一项是( )

予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉

A.我曾经探求古代品德高尚的人们的心思,或许惊异于以上两种表现,为什么呢

B.我曾经探求古代品德高尚的人们的心思,有时不同于以上两种表现,为什么呢

C.我曾经探求古代品德高尚的人们的心思,或许不同于以上两种表现,为什么呢

D.我曾经探求古代品德高尚的人们的心思,有时惊异于以上两种表现,为什么呢

4.下列对文章理解和分析有误的一项是( )

A.三段短文中,面对世事或人生的浮沉,作者的情感有别:甲文是居安思危的忧患意识;乙文的随遇而安中是怡然平和;丙文的率性任真中透露出淡淡的哀愁。

B.三段短文中的一些句子表达也颇有深意:甲文“微斯人,吾谁与归”暗含滕子京,以此规劝勉励好友;乙文末“太守谓谁”的问与答,解开全篇悬念,余音绵绵;丙文“问其姓氏”而不言姓氏,则暗含诀别之意、家国之思。

C.三段短文的表达方式各有异同:甲文以议论、抒情为主;乙文在叙事中,融入议论和抒情:丙文在叙事中穿插了大量的人物描写。

D.三段短文中都有点明文章主旨的句子。甲文是作者“不以物喜,不以己悲”的政治抱负;乙文则用“醉能同其乐”一句将“醉”和“乐”统一起来;丙文以舟子的喃喃之语来收束全文,画龙点睛,包含了作者对“痴”字的称赏。

六、课内文言文。

(甲)答谢中书书

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

(乙)记承天寺夜游

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月 何处无竹柏 但少用人如吾两人者耳。”

1.对下面句子中划线词的解释,有错误的一组是( )

A.五色交辉(交:交相) B.念无与为乐者(念:想念)

C.四时俱备(俱:都) D.但少闲人如吾两人者耳(但:只是)

2.下列加粗词用法相同的是( )

A.山川之美 春冬之时 B.相与步于中庭 问之于丁氏

C.何夜无月 水何澹澹 D.自康乐以来 自非亭午夜分

3.下列句子翻译正确的是( )

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

A.庭院中的积水宛如月光那样清澈透明,仿佛有藻、荇纵横交错,大概是竹子和松柏树枝的影子吧。

B.庭院中的积水宛如月光那样清澈透明,仿佛有竹子和松柏纵横交错,大概是水藻、水草吧。

C.庭院中的月光宛如积水那样清澈透明,仿佛有藻、荇纵横交错,大概是竹子和松柏树枝的影子吧。

D.庭院中的月光宛如积水那样清澈透明,仿佛有竹子和松柏纵横交错,大概是水藻、水草吧。

4.下列关于文章内容和写法的理解不正确的是( )

A.从表达方式上看,(甲)(乙)两文都能紧扣景物特征进行记叙、描写,也都有堪称点睛之笔的抒情。

B.从抒发的情感来看,两文表达的思想感情却有所不同。(甲)文表达了作者酷爱自然、长伴林泉的思想感情;(乙)文“但少闲人如吾两人者耳”包含贬谪的凄凉、赏月的欣喜以及人生的感慨等微妙的复杂思想感情。

C.从文章结构来看,两文也不一样。甲文是总分总结构,乙文是起承转合式结构。

D.从语言来看,两篇文章语言都很精妙。甲文“高峰入云,清流见底”,极力描写山之高,水之净,用笔洗练,境界清新。乙文“积水空明”,极写月光之空灵澄澈;“藻荇交横”写出竹柏影的清丽淡雅;动静结合,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳的美妙世界。

答案以及解析

一、答案:1.B

2.C

3.C

解析:1.文言词语的意思。A句意:使他的身体穷困缺乏。“空乏:“财资缺乏”的意思,是正确的;B句意:一个人常常犯错误,这样以后才能改正。“过”的意思是“犯错误”,所以B是错误的;C句意:一个国家,如果在国内没有坚守法度的大臣和足以辅佐君王的贤士。“拂”:同“弼”,“辅佐”的意思,是正确的;D句意百里奚发迹于集市之中,市是集市的意思,是正确的;故答案选B。

2.文言虚词的意思。A“傅说举于版筑之间”的“之”意思是“的”;“已而之细柳军”的“之”的意思是“去,到”,意思不同;B项“必先苦其心志”的“其”指“代词”;“其如土石何”的“其”在“如什么何”前面加强反问语气,意思不同;C“困于心,衡于虑,而后作”的“而”表示“顺承关系”;“安居而天下熄”的“而”表“顺承关系”,意思相同;D“入则无法家拂士”的“则”是“如果”的意思;“则素湍绿潭”的“则”是“就、那么”的意思,意思不同;故答案选C。

3.的是对文本内容理解与分析能力。ABD分析是正确的。C是错误的。第②段先从反面论证没有忧患的危害性,再从正面论证磨难对人生的意义。故答案选C。

二、答案:1.儒 ;《大学》 ;《中庸》 ;《孟子》; 2.(1)说:通悦,愉快

(2)愠:生气恼怒

(3)省:自我检查、反省

(4)矩:法度;

3.(1) 有志同道合的朋友从远方来,不也愉快吗

(2)温习旧的知识,进而懂得新的知识,这样的人可以做老师了;

4.忠实 ; 诚信 ; 学习 ; 自身;

5.交友之道、个人修养;

6.作为“君子”应具有高尚的道德,宽广的胸襟,善良的心地。

三、答案:1.①向东漂流,向西漂流。;②表示约数;③表示多;④同“返”,返回;

2.D

3.(1)风停了,烟雾全都消散了,天空和山峰显现出一样的颜色。

(2)蝉儿长久不断地鸣叫,猿猴千百遍地啼叫不停。

4.鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反。

解析:1.本题考查对文言词语的理解。理解文言词语的含义要注意其特殊用法,如通假字、词类活用、一词多义和古今异义词等。①句意为:任凭它向东或向西漂流。东西,向东漂流,向西漂流;②句意为:一百里左右。许,表示约数;③句意为:蝉儿长久地叫个不停。千,表示多;④句意为:看到这些幽美的山谷,就会流连忘返。反,同返,返回。

2.本题考查一词多义。A负:凭借背东西;B.绝:绝妙)停止;C.直:笔直/直接;D.俱:全,都全,都故选D。

3.本题考查对文言句子的翻译能力。在翻译句子时首先要注意重点的实词、虚词、通假字、古今异义词和词类活用的情况,先按照原句子的顺序翻译,然后再按照现代汉语的习惯进行语序调整。重点词语:(1)俱,全,都;净,消散尽净;共色,一样的颜色。(2)千转,长久不断地叫;千,表示多;转,通“啭”鸟鸣声,这里指蝉鸣;穷,穷尽;绝,停止。

4.本题考查的是对文章的理解。这是南朝梁文学家吴均所著的-篇著名的山水小品,是吴均写给好友朱元思的信中的一一个片段,被视为骈文中写景的精品。作者在生动地描绘了富春江的美景之后发出了“莺飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反”的感慨,抒发了对功名利禄的鄙弃,对官场政务的厌倦,含蓄地流露出爱慕美好的大自然,避世退隐的高洁志趣。

四、答案:1.(1)共同,一起 (2)清闲的人

2.(1)月光照在院子里,好像积水一样澄澈,水中的藻、荇交错纵横,大概是竹子和柏树的影子。

(2)哪一夜没有月光 哪里没有竹子和柏树 只是缺少像我俩这样清闲的人罢了。

3.运用比喻的修辞手法,把月光比作澄澈的水,把竹子和柏树的影子比作藻、荇,形象生动地写出了月光的皎洁,营造出了一个澄澈、清幽、宁静的美妙境界。

4.表达了作者被贬之后悲凉的心境以及豁达的人生观。

五、答案:1.B

2.A

3.C

4.D

解析:1.理解常见文言词语在文中的含义。理解文言词语的含义要注意其特殊用法,如通假字、词类活用、一词多义和古今异义词等;平时要多积累文言词汇,要能结合具体语境,弄清句子的意思来辨析推断,揣摩其意思。B.“微斯人”的意思是“如果没有”的意思,不是“少”。故选B。

2.考查对文言词语的一词多义的理解。平时要归纳整理,作答时还要结合具体的语境理解分析。A.处江湖之远则忧其君/马之千里者(之:定语后置的标志/定语后置的标志);B.醒能述以文者/以其境过清(以:用/因为);C.其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎/其真无马邪(其:大概,表揣测语气/难道,表反诘语气);D.余强饮三大白而别/国险而民附(而:表顺承/表并列);故选A。

3.此题考查翻译文言文句子的能力。解答此类题目要求学生在平时的学习注重积累,尤其是重点篇目,要做到熟记。尤其要注意一词多义、古今异义词、通假字等特殊的文言现象,重点实词必须翻译到位。同时,还要注意查看有无特殊句式。语句“予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉”中的“或”是“或许”,不是“有时”;“异”是“不同”,不是“惊异”。据此可排除ABD。故选C。

4.考查对文章内容的理解与分析。甲文《岳阳楼记》点明全篇主旨的句子是“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,不是“不以物喜,不以己悲”。故选D。

参考译文:

(甲)唉!我曾经探求古时品德高尚的人的思想感情,或许不同于以上两种人的心情,这是为什么呢 是由于不因外物好坏和自己得失而或喜或悲。在朝廷上做官时,就为百姓担忧;被贬谪到边远地区做地方官就为君主担忧。这样来说在朝廷做官也担忧,处在僻远的地区也担忧。既然这样,那么他们什么时候才会感到快乐呢 他们一定会说:“在天下人忧之前先忧,在天下人乐之后才乐”。唉!如果没有这种人,我同谁一道呢

(乙)不久,夕阳落到山顶,(于是)人的影子散乱一地,这是宾客们跟随着太守归去了。树林里的枝叶茂密成阴,鸟儿到处啼鸣,游人离开,鸟儿快乐。但是鸟儿只知道山林中的乐趣,却不知道人们的乐趣。而人们只知道跟随太守游玩的乐趣,却不知道太守以游人的快乐为快乐。醉了能够和大家一起欢乐,醒来能够用文章记叙这乐事的人,是太守。太守是谁 是庐陵的欧阳修。

(丙)到了湖心亭上,看见有两个人铺着毡子相对而坐,一个童子正把酒炉里的酒烧得滚沸。(他们)看见我,非常高兴地说:“在湖中怎么还能碰上(您)这样(有闲情雅致)的人呢!”(他们)拉着我一同饮酒。我尽力喝了三大杯酒,然后和他们道别。(我)问他们的姓氏,得知他们是金陵人,在此地客居。等到(回来时)下了船,船夫嘟哝着说:“不要说相公您痴,还有像相公您一样痴的人呢!”

六、答案:1.B

2.A

3.C

4.A

解析:1.本题考查重点文言词语在文中的含义。理解文言词语的含义要注意其特殊用法,如通假字、词类活用、一词多义和古今异义词等。B“念无与为乐者的意思是:想到没有(可以与我)共同游乐的人。念:考虑,想到。不是“想念”。故选B。

2.考查文言词语的意义和用法。A.之:助词,的助词,的;B.于:介词,在介词,向;C.何:代词,哪,什么副词,多么;D.自:介词,从连词,如果;故选A。

3.本题考查翻译文言文句子的能力。首先,语句“庭下如积水空明意思是:庭院中的月光宛如积水那样清澈透明。描写的对象是月光,不是“积水”。可排除AB项。其次,语句“水中藻、荇交横,盖竹柏影也”的意思是:水中的水藻、荇交横错杂,原来是竹子和柏树的影子啊。可排除D项。据此,答案为C。

4.考查对文章内容和写法的理解。A“也都有堪称点睛之笔的抒情”错,应该是“议论”,不是“抒情”。故选A。