教科版物理八年级下册 第九章压强 单元测试题(有答案)

文档属性

| 名称 | 教科版物理八年级下册 第九章压强 单元测试题(有答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-03-17 21:41:25 | ||

图片预览

文档简介

教科版八年级下册《第九章压强》测试题(有答案)

一、单选题

1.关于压力和压强,下列说法正确的是( )

A.支持面受的压力与物体重力的关系是物体越重,压力越大

B.压强与受力面积有关,受力面积越大,产生的压强越大

C.物体的底面积一定时,压力越大,压力的作用效果越明显

D.压力的方向总是垂直于接触面,压力的大小可能比重力大

2.如图所示,用大拇指和食指分别用沿竖直方向的力压住一铜圆柱体两端,圆柱体对食指的压力和压强分别为 F1和 p1,圆柱体对大拇指的压力和压强分别为 F2和 p2。则以下说法正确的是( )

A.F1=F2,p1=p2 B.F1F2,p1>p2

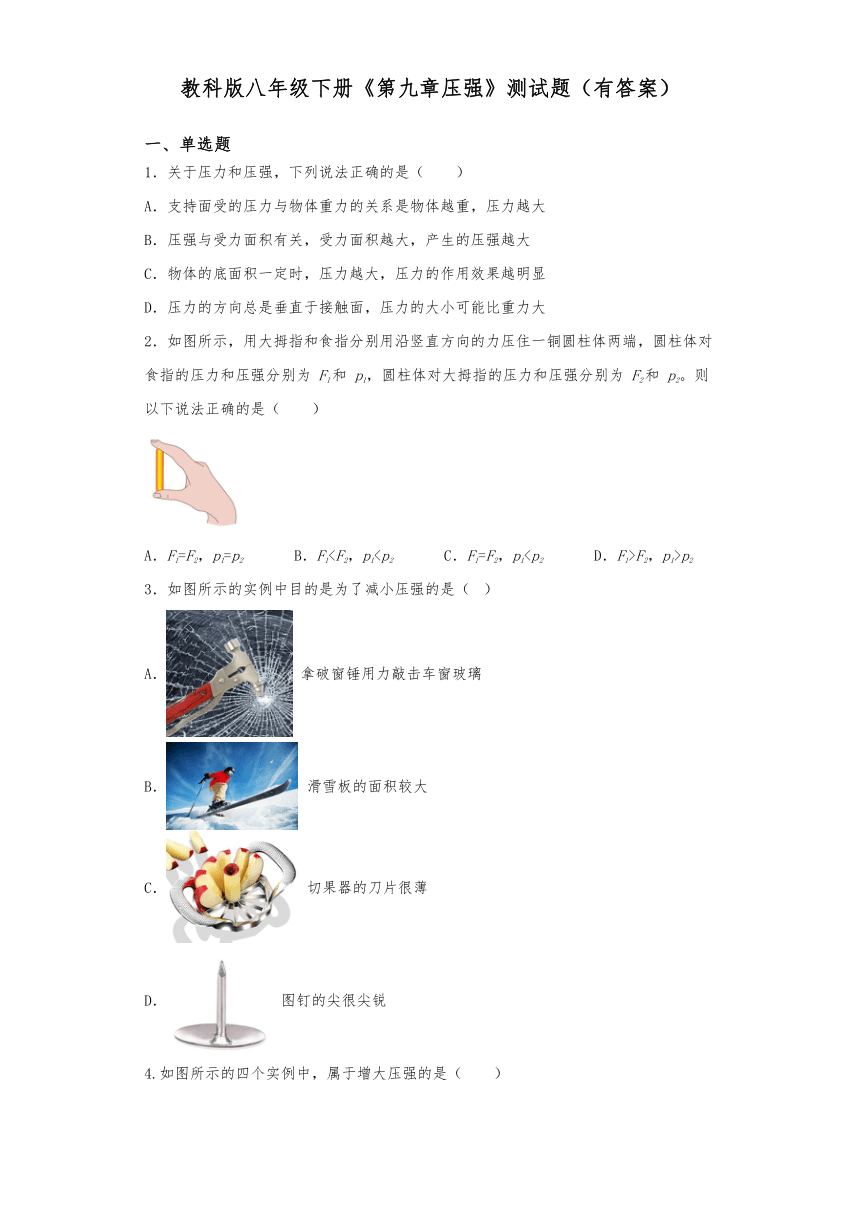

3.如图所示的实例中目的是为了减小压强的是( )

A. 拿破窗锤用力敲击车窗玻璃

B. 滑雪板的面积较大

C. 切果器的刀片很薄

D. 图钉的尖很尖锐

4.如图所示的四个实例中,属于增大压强的是( )

A. 书包的背带较宽 B. 运输车装有很多轮子

C. 滑雪板的面积较大 D. 安全锤头部做成锥形

5.同一物体,按图所示方式置于水平桌面上,G为物体的重力,F为物体对地面压力,为物体对地面压强,下列说法正确的是( )

A.F甲=G甲,F乙>G乙 B.F甲>G甲,F乙>G乙

C.G甲=G乙, D.G甲=G乙,

6.如图所示,实心均匀正方体放在水平桌面上,从虚线处将其沿竖直方向截成大小不同的甲、乙两块,则两块对水平桌面的压强、的大小关系是( )

A.p甲大于p乙 B.p甲等于p乙 C.p甲小于p乙 D.无法判断

7.如下图所示的实例中,不属于连通器应用的是( )

A.茶壶 B.水池下的回水弯管

C.拦河大坝 D.船闸

8.下列各图不能证明大气压存在的是( )

A.覆杯实验

B.牛奶盒变瘪

C.汤圆煮熟上浮

D.瓶中取袋

9.关于液体内部压强的规律,下列说法错误的是( )

A.液体内部压强随深度的增加而增大

B.液体内部压强与液体的密度和多少有关

C.帕斯卡做的裂桶实验是采用增加液体的深度来增大压强的

D.在液体内部向各个方向都有压强,在同一深度,向各个方向的压强大小相同

10.如图所示的托里拆利实验,原来玻璃管竖直,后来让玻璃管倾斜,水银充满全管,有关尺寸如图所示,下列说法中正确的是( )

A.如图,玻璃管竖直时,上端无水银的部分是真空的

B.玻璃管倾斜时,外界大气压强变为74cm高水银柱

C.玻璃管倾斜后,若不慎将上端碰出一小孔,则水银会向上喷出

D.若换用更粗一些的等长玻璃管,管内外水银面高度差变小

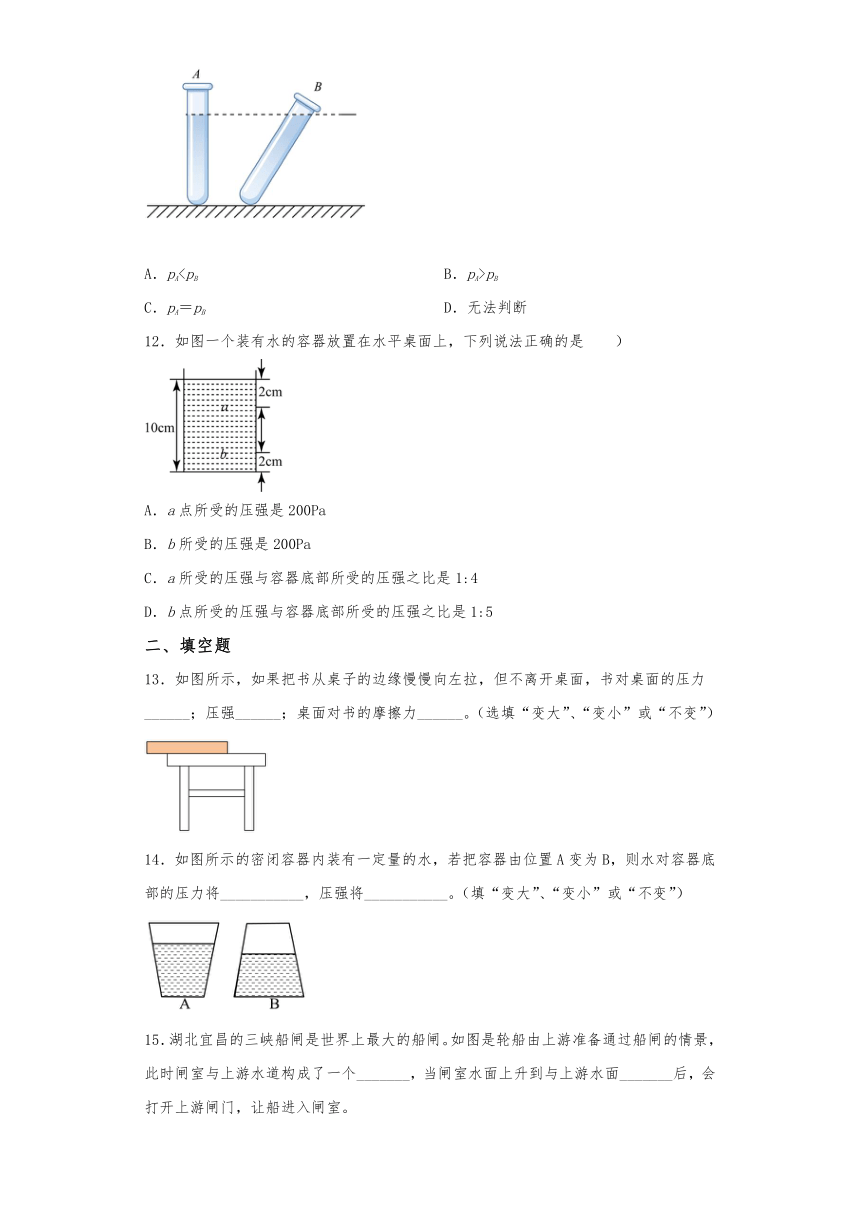

11.如图所示,A、B两个内径相同的试管内装有质量相同的不同液体,液面相平,试管底部受到的液体压强分别为pA、pB,则( )

A.pApB

C.pA=pB D.无法判断

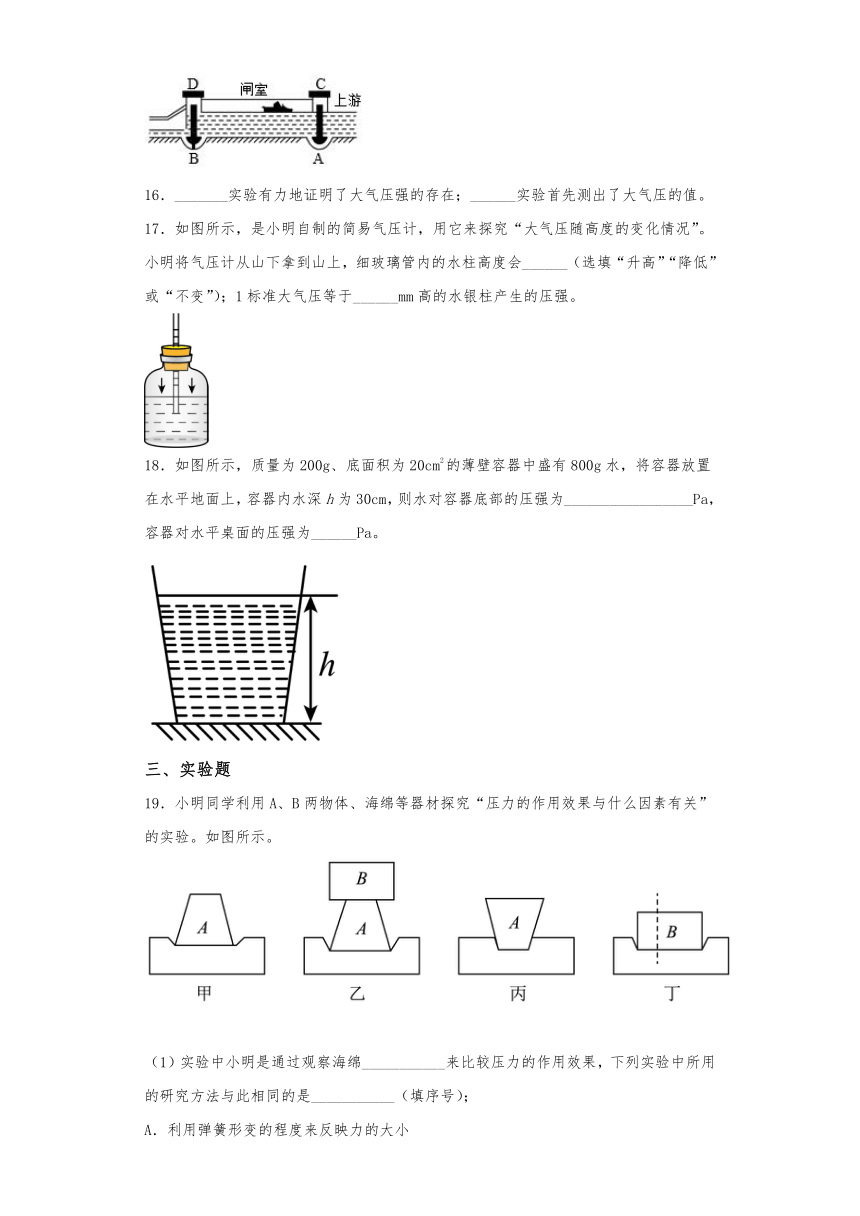

12.如图一个装有水的容器放置在水平桌面上,下列说法正确的是 )

A.a点所受的压强是200Pa

B.b所受的压强是200Pa

C.a所受的压强与容器底部所受的压强之比是1:4

D.b点所受的压强与容器底部所受的压强之比是1:5

二、填空题

13.如图所示,如果把书从桌子的边缘慢慢向左拉,但不离开桌面,书对桌面的压力______;压强______;桌面对书的摩擦力______。(选填“变大”、“变小”或“不变”)

14.如图所示的密闭容器内装有一定量的水,若把容器由位置A变为B,则水对容器底部的压力将___________,压强将___________。(填“变大”、“变小”或“不变”)

15.湖北宜昌的三峡船闸是世界上最大的船闸。如图是轮船由上游准备通过船闸的情景,此时闸室与上游水道构成了一个_______,当闸室水面上升到与上游水面_______后,会打开上游闸门,让船进入闸室。

16._______实验有力地证明了大气压强的存在;______实验首先测出了大气压的值。

17.如图所示,是小明自制的简易气压计,用它来探究“大气压随高度的变化情况”。小明将气压计从山下拿到山上,细玻璃管内的水柱高度会______(选填“升高”“降低”或“不变”);1标准大气压等于______mm高的水银柱产生的压强。

18.如图所示,质量为200g、底面积为20cm2的薄壁容器中盛有800g水,将容器放置在水平地面上,容器内水深h为30cm,则水对容器底部的压强为_________________Pa,容器对水平桌面的压强为______Pa。

三、实验题

19.小明同学利用A、B两物体、海绵等器材探究“压力的作用效果与什么因素有关”的实验。如图所示。

(1)实验中小明是通过观察海绵___________来比较压力的作用效果,下列实验中所用的研究方法与此相同的是___________(填序号);

A.利用弹簧形变的程度来反映力的大小

B.研究滑动摩擦力与压力关系时控制接触面粗糙程度不变

C.研究阻力对物体运动的影响时,假设小车运动时不受力做出科学推理

(2)若要探究“压力的作用效果与受力面积大小的关系”,应选择___________两图进行比较;

(3)甲、乙两图比较可以得到:受力面积一定吋,___________越大,压力的作用效果越明显。下列实例中,可用此结论解释的是___________ ;(填序号)

A.交通管理部门规定,货车毎一车轴的平均承载质量不得超过10t

B.小小的蚊子能轻而易举地用口器把皮肤刺破

(4)小明同学在上述实验的基础上又将物体B沿竖直方向切成大小不同的两块,如图丁所示,取走左边小物块,此时物体B剩余部分对海绵的压强与丁图相比________(选填“变大”、“变小”或“不变”)。

20.如图是用压强计探究“液体内部压强”的实验。

(1)用手指按压橡皮膜时,无论用多大的力,总发现U形管两边液面的高度差不明显,可能的原因是:______(选填“压强计的气密性不好”或“橡皮膜受到的压强太小”);

(2)如图乙和图丙是将该装置的探头放入水中不同深度的情况,比较后可初步得出的结论是:液体内部的压强随深度的增加而______(填“增大”“减小”或“不变”);

(3)比较______两图,可初步得出的结论是:液体内部的压强与液体的密度有关;

(4)如图乙,保持探头在水中的深度不变,只改变橡皮膜的朝向,U形管两边液面高度差______(选填“不变”或“变”),表明在同种液体的同一深度,液体向各个方向的压强______。

21.(2021苏州)如图是小明利用V=2mL的注射器,弹簧测力计、刻度尺等器材估测大气压值的情况。

(1)利用刻度尺测量出______ 的长度L为10cm,即可算出活塞横截面积为 ____

cm2;

(2)把活塞推至注射器筒的底端,用橡皮帽封住注射器小孔,再水平向右缓慢拉动注射器筒,当注射器的活塞开始滑动时,记下弹簧测力计的示数F=2.1N,据此可测得大气压值

p=___________ Pa;

(3)考虑到活塞与筒壁之间有摩擦,小明继续拉动一小段距离后,缓慢退回注射器筒,在活塞刚要到筒内底部时弹簧测力计示数为Fˊ ,则大气压值pˊ___________(用题中出现的物理量符号表示);

(4)实验时若筒内空气没有排尽,此因素将导致所测大气压值____________ (选填“偏大”、“偏小”或“不变”)。

四、计算题

22.如图所示,某品牌新能源电动汽车,空车时整车质量为2.4t,四个车轮与地面接触面积共0.04m2。某测试员为测试汽车性能,驾车连续行驶45km,用时30min。求∶

(1)停在路边的空车,轮胎对地面的压强大小是多少?

(2)此次行驶,汽车的平均速度为多少km/h?

23.如图所示,足够高的薄壁圆柱形容器甲、乙置于水平桌面上,容器甲、乙底部所受液体的压强相等。容器甲中盛有水,水的深度为0.08m,容器乙中盛有另一种液体。(g取10N/kg)

(1)若水的质量为2kg,求容器甲中水的体积V水;

(2)求容器甲中水对容器底部的压强p水;

(3)现往容器甲中加水,直至与乙容器中的液面等高,此时水对容器底部的压强增大了200Pa,求液体乙的密度ρ液。

参考答案:

1.D

2.B

3.B

4.D

5.D

6.B

7.C

8.C

9.B

10.A

11.B

12.A

13. 不变 变大 不变

14. 变大 变小

15. 连通器 相平

16. 马德堡半球 托里拆利

17. 升高 760

18. 3×l03 5×l03

19. 凹陷程度 A 甲、丙 压力 A 不变

20. 压强计的气密性不好 增大 丙、丁 不变 相等

21. 注射器刻度部分长度 0.2 1.05×105 偏小

22.(1);(2)

解:(1)整车的质量

整车的重力为

轮胎对地面的压强

(2)此次行驶,汽车所用的时间

汽车的平均速度为

答:(1)停在路边的空车,轮胎对地面的压强大小是;

(2)此次行驶,汽车的平均速度为。

23.(1)2×10-3m3;(2)800Pa;(3)0.8×103kg/m3

解:(1)由可得容器甲中水的体积为

(2)容器甲中水对容器底部的压强

p水=ρ水gh水=1.0×103kg/m3×10N/kg×0.08m=800Pa

(3)当容器甲内加水至于容器乙相平时,设水深为h1,此时水对容器底部的压强

p1=p水+Δp=800Pa+200Pa=1000Pa

由p=ρgh可得此时水的深度

由题知,原来容器甲、乙底部所受液体的压强相等,即

p液=p水=800Pa

由p=ρgh可得,液体乙的密度

答:(1)容器甲中水的体积为2×10-3m3;

(2)容器甲中水对容器底部的压强为800Pa;

(3)液体乙的密度为0.8×103kg/m3。

一、单选题

1.关于压力和压强,下列说法正确的是( )

A.支持面受的压力与物体重力的关系是物体越重,压力越大

B.压强与受力面积有关,受力面积越大,产生的压强越大

C.物体的底面积一定时,压力越大,压力的作用效果越明显

D.压力的方向总是垂直于接触面,压力的大小可能比重力大

2.如图所示,用大拇指和食指分别用沿竖直方向的力压住一铜圆柱体两端,圆柱体对食指的压力和压强分别为 F1和 p1,圆柱体对大拇指的压力和压强分别为 F2和 p2。则以下说法正确的是( )

A.F1=F2,p1=p2 B.F1

3.如图所示的实例中目的是为了减小压强的是( )

A. 拿破窗锤用力敲击车窗玻璃

B. 滑雪板的面积较大

C. 切果器的刀片很薄

D. 图钉的尖很尖锐

4.如图所示的四个实例中,属于增大压强的是( )

A. 书包的背带较宽 B. 运输车装有很多轮子

C. 滑雪板的面积较大 D. 安全锤头部做成锥形

5.同一物体,按图所示方式置于水平桌面上,G为物体的重力,F为物体对地面压力,为物体对地面压强,下列说法正确的是( )

A.F甲=G甲,F乙>G乙 B.F甲>G甲,F乙>G乙

C.G甲=G乙, D.G甲=G乙,

6.如图所示,实心均匀正方体放在水平桌面上,从虚线处将其沿竖直方向截成大小不同的甲、乙两块,则两块对水平桌面的压强、的大小关系是( )

A.p甲大于p乙 B.p甲等于p乙 C.p甲小于p乙 D.无法判断

7.如下图所示的实例中,不属于连通器应用的是( )

A.茶壶 B.水池下的回水弯管

C.拦河大坝 D.船闸

8.下列各图不能证明大气压存在的是( )

A.覆杯实验

B.牛奶盒变瘪

C.汤圆煮熟上浮

D.瓶中取袋

9.关于液体内部压强的规律,下列说法错误的是( )

A.液体内部压强随深度的增加而增大

B.液体内部压强与液体的密度和多少有关

C.帕斯卡做的裂桶实验是采用增加液体的深度来增大压强的

D.在液体内部向各个方向都有压强,在同一深度,向各个方向的压强大小相同

10.如图所示的托里拆利实验,原来玻璃管竖直,后来让玻璃管倾斜,水银充满全管,有关尺寸如图所示,下列说法中正确的是( )

A.如图,玻璃管竖直时,上端无水银的部分是真空的

B.玻璃管倾斜时,外界大气压强变为74cm高水银柱

C.玻璃管倾斜后,若不慎将上端碰出一小孔,则水银会向上喷出

D.若换用更粗一些的等长玻璃管,管内外水银面高度差变小

11.如图所示,A、B两个内径相同的试管内装有质量相同的不同液体,液面相平,试管底部受到的液体压强分别为pA、pB,则( )

A.pA

C.pA=pB D.无法判断

12.如图一个装有水的容器放置在水平桌面上,下列说法正确的是 )

A.a点所受的压强是200Pa

B.b所受的压强是200Pa

C.a所受的压强与容器底部所受的压强之比是1:4

D.b点所受的压强与容器底部所受的压强之比是1:5

二、填空题

13.如图所示,如果把书从桌子的边缘慢慢向左拉,但不离开桌面,书对桌面的压力______;压强______;桌面对书的摩擦力______。(选填“变大”、“变小”或“不变”)

14.如图所示的密闭容器内装有一定量的水,若把容器由位置A变为B,则水对容器底部的压力将___________,压强将___________。(填“变大”、“变小”或“不变”)

15.湖北宜昌的三峡船闸是世界上最大的船闸。如图是轮船由上游准备通过船闸的情景,此时闸室与上游水道构成了一个_______,当闸室水面上升到与上游水面_______后,会打开上游闸门,让船进入闸室。

16._______实验有力地证明了大气压强的存在;______实验首先测出了大气压的值。

17.如图所示,是小明自制的简易气压计,用它来探究“大气压随高度的变化情况”。小明将气压计从山下拿到山上,细玻璃管内的水柱高度会______(选填“升高”“降低”或“不变”);1标准大气压等于______mm高的水银柱产生的压强。

18.如图所示,质量为200g、底面积为20cm2的薄壁容器中盛有800g水,将容器放置在水平地面上,容器内水深h为30cm,则水对容器底部的压强为_________________Pa,容器对水平桌面的压强为______Pa。

三、实验题

19.小明同学利用A、B两物体、海绵等器材探究“压力的作用效果与什么因素有关”的实验。如图所示。

(1)实验中小明是通过观察海绵___________来比较压力的作用效果,下列实验中所用的研究方法与此相同的是___________(填序号);

A.利用弹簧形变的程度来反映力的大小

B.研究滑动摩擦力与压力关系时控制接触面粗糙程度不变

C.研究阻力对物体运动的影响时,假设小车运动时不受力做出科学推理

(2)若要探究“压力的作用效果与受力面积大小的关系”,应选择___________两图进行比较;

(3)甲、乙两图比较可以得到:受力面积一定吋,___________越大,压力的作用效果越明显。下列实例中,可用此结论解释的是___________ ;(填序号)

A.交通管理部门规定,货车毎一车轴的平均承载质量不得超过10t

B.小小的蚊子能轻而易举地用口器把皮肤刺破

(4)小明同学在上述实验的基础上又将物体B沿竖直方向切成大小不同的两块,如图丁所示,取走左边小物块,此时物体B剩余部分对海绵的压强与丁图相比________(选填“变大”、“变小”或“不变”)。

20.如图是用压强计探究“液体内部压强”的实验。

(1)用手指按压橡皮膜时,无论用多大的力,总发现U形管两边液面的高度差不明显,可能的原因是:______(选填“压强计的气密性不好”或“橡皮膜受到的压强太小”);

(2)如图乙和图丙是将该装置的探头放入水中不同深度的情况,比较后可初步得出的结论是:液体内部的压强随深度的增加而______(填“增大”“减小”或“不变”);

(3)比较______两图,可初步得出的结论是:液体内部的压强与液体的密度有关;

(4)如图乙,保持探头在水中的深度不变,只改变橡皮膜的朝向,U形管两边液面高度差______(选填“不变”或“变”),表明在同种液体的同一深度,液体向各个方向的压强______。

21.(2021苏州)如图是小明利用V=2mL的注射器,弹簧测力计、刻度尺等器材估测大气压值的情况。

(1)利用刻度尺测量出______ 的长度L为10cm,即可算出活塞横截面积为 ____

cm2;

(2)把活塞推至注射器筒的底端,用橡皮帽封住注射器小孔,再水平向右缓慢拉动注射器筒,当注射器的活塞开始滑动时,记下弹簧测力计的示数F=2.1N,据此可测得大气压值

p=___________ Pa;

(3)考虑到活塞与筒壁之间有摩擦,小明继续拉动一小段距离后,缓慢退回注射器筒,在活塞刚要到筒内底部时弹簧测力计示数为Fˊ ,则大气压值pˊ___________(用题中出现的物理量符号表示);

(4)实验时若筒内空气没有排尽,此因素将导致所测大气压值____________ (选填“偏大”、“偏小”或“不变”)。

四、计算题

22.如图所示,某品牌新能源电动汽车,空车时整车质量为2.4t,四个车轮与地面接触面积共0.04m2。某测试员为测试汽车性能,驾车连续行驶45km,用时30min。求∶

(1)停在路边的空车,轮胎对地面的压强大小是多少?

(2)此次行驶,汽车的平均速度为多少km/h?

23.如图所示,足够高的薄壁圆柱形容器甲、乙置于水平桌面上,容器甲、乙底部所受液体的压强相等。容器甲中盛有水,水的深度为0.08m,容器乙中盛有另一种液体。(g取10N/kg)

(1)若水的质量为2kg,求容器甲中水的体积V水;

(2)求容器甲中水对容器底部的压强p水;

(3)现往容器甲中加水,直至与乙容器中的液面等高,此时水对容器底部的压强增大了200Pa,求液体乙的密度ρ液。

参考答案:

1.D

2.B

3.B

4.D

5.D

6.B

7.C

8.C

9.B

10.A

11.B

12.A

13. 不变 变大 不变

14. 变大 变小

15. 连通器 相平

16. 马德堡半球 托里拆利

17. 升高 760

18. 3×l03 5×l03

19. 凹陷程度 A 甲、丙 压力 A 不变

20. 压强计的气密性不好 增大 丙、丁 不变 相等

21. 注射器刻度部分长度 0.2 1.05×105 偏小

22.(1);(2)

解:(1)整车的质量

整车的重力为

轮胎对地面的压强

(2)此次行驶,汽车所用的时间

汽车的平均速度为

答:(1)停在路边的空车,轮胎对地面的压强大小是;

(2)此次行驶,汽车的平均速度为。

23.(1)2×10-3m3;(2)800Pa;(3)0.8×103kg/m3

解:(1)由可得容器甲中水的体积为

(2)容器甲中水对容器底部的压强

p水=ρ水gh水=1.0×103kg/m3×10N/kg×0.08m=800Pa

(3)当容器甲内加水至于容器乙相平时,设水深为h1,此时水对容器底部的压强

p1=p水+Δp=800Pa+200Pa=1000Pa

由p=ρgh可得此时水的深度

由题知,原来容器甲、乙底部所受液体的压强相等,即

p液=p水=800Pa

由p=ρgh可得,液体乙的密度

答:(1)容器甲中水的体积为2×10-3m3;

(2)容器甲中水对容器底部的压强为800Pa;

(3)液体乙的密度为0.8×103kg/m3。