部编版必修下册9《说“木叶”》(下)课件(20张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版必修下册9《说“木叶”》(下)课件(20张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 147.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-18 13:42:00 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

说“木叶”(下)

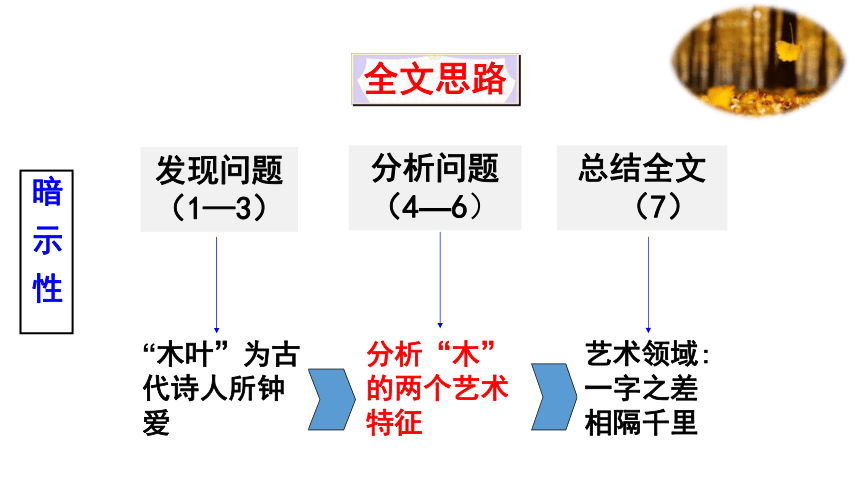

发现问题(1—3)

分析问题

(4—6)

分析“木”的两个艺术特征

总结全文

(7)

艺术领域:

一字之差

相隔千里

“木叶”为古代诗人所钟爱

全文思路

暗 示 性

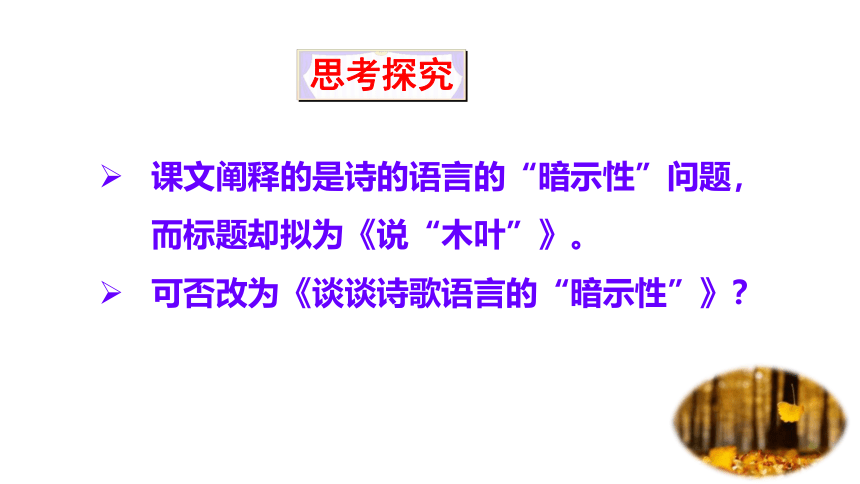

思考探究

课文阐释的是诗的语言的“暗示性”问题,而标题却拟为《说“木叶”》。

可否改为《谈谈诗歌语言的“暗示性”》?

说“木叶”

语言的暗示性

和落木的区别

和落叶的区别

和树叶的区别

高木和高树

叶

木叶

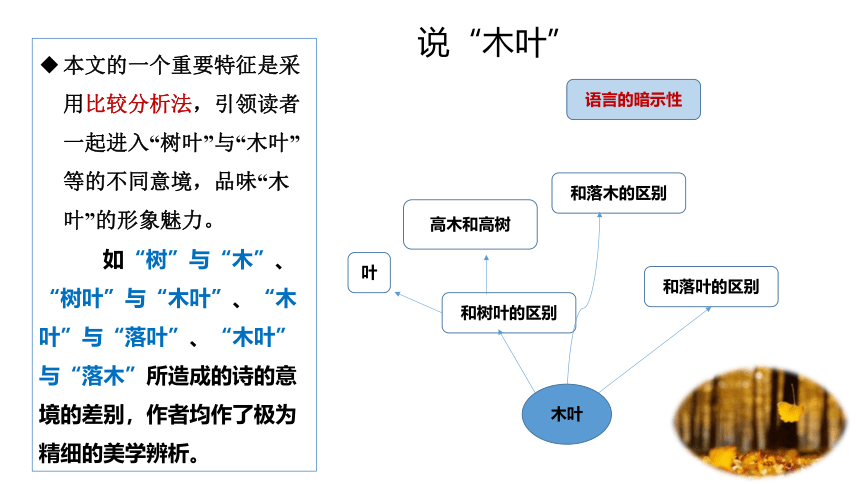

本文的一个重要特征是采用比较分析法,引领读者一起进入“树叶”与“木叶”等的不同意境,品味“木叶”的形象魅力。

如“树”与“木”、“树叶”与“木叶”、“木叶”与“落叶”、“木叶”与“落木”所造成的诗的意境的差别,作者均作了极为精细的美学辨析。

说“木叶”

语言的暗示性

和落木的区别

和落叶的区别

和树叶的区别

高木和高树

叶

木叶

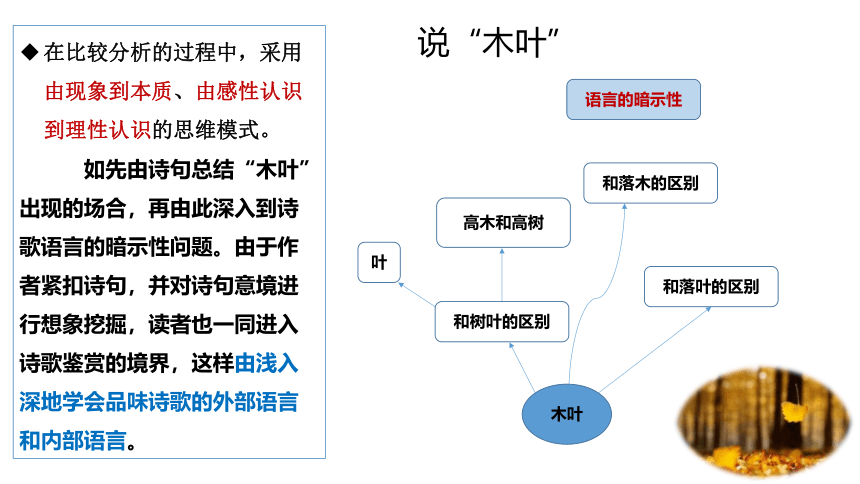

在比较分析的过程中,采用由现象到本质、由感性认识到理性认识的思维模式。

如先由诗句总结“木叶”出现的场合,再由此深入到诗歌语言的暗示性问题。由于作者紧扣诗句,并对诗句意境进行想象挖掘,读者也一同进入诗歌鉴赏的境界,这样由浅入深地学会品味诗歌的外部语言和内部语言。

思考探究

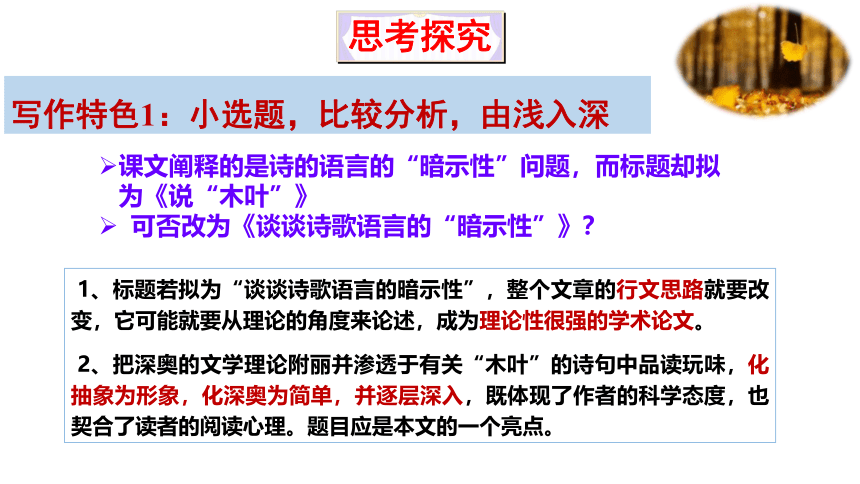

课文阐释的是诗的语言的“暗示性”问题,而标题却拟为《说“木叶”》

可否改为《谈谈诗歌语言的“暗示性”》?

1、标题若拟为“谈谈诗歌语言的暗示性”,整个文章的行文思路就要改变,它可能就要从理论的角度来论述,成为理论性很强的学术论文。

2、把深奥的文学理论附丽并渗透于有关“木叶”的诗句中品读玩味,化抽象为形象,化深奥为简单,并逐层深入,既体现了作者的科学态度,也契合了读者的阅读心理。题目应是本文的一个亮点。

写作特色1:小选题,比较分析,由浅入深

作者既是一位深谙诗歌妙道的学者,又是一位畅游诗歌海洋的高手。

文中大量援引古诗人关于“木叶”的诗句,这对阐发道理起了怎样的作用?

思考探究

树: 后皇嘉树,橘徕服兮。 (屈原《橘颂》)

桂树丛生兮山之幽。 (淮南小山《招隐士》)

庭中有奇树,绿叶发华滋。 (无名氏·古诗)

高树多悲风,海水扬其波。 (曹植《野田黄雀行》)

午阴嘉树清圆。 ( 周邦彦《满庭芳》 )

叶: 庭中有奇树,绿叶发华滋。 (无名氏·古诗)

叶密鸟飞碍,风轻花落迟。 (萧纲《折杨柳》)

皎皎云间月,灼灼叶中华。 (陶渊明《拟古》)

日暮风吹,叶落依枝。 ( 吴均《青溪小姑歌》 )

落木: 无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。 (杜甫《登高》)

辞洞庭兮落木,去涔阳兮极浦。 (庾信《哀江南赋》)

请找出课文中作者引用的诗句,并适当分类。

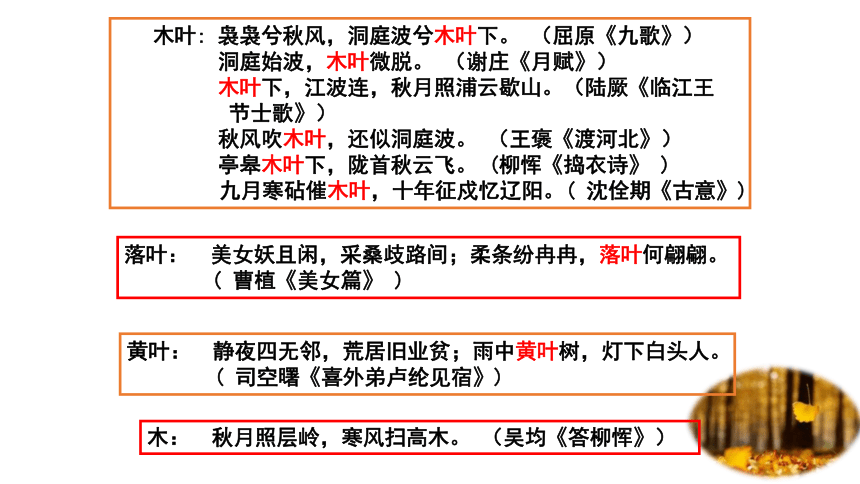

木叶: 袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。 (屈原《九歌》)

洞庭始波,木叶微脱。 (谢庄《月赋》)

木叶下,江波连,秋月照浦云歇山。(陆厥《临江王

节士歌》)

秋风吹木叶,还似洞庭波。 (王褒《渡河北》)

亭皋木叶下,陇首秋云飞。 (柳恽《捣衣诗》 )

九月寒砧催木叶,十年征戍忆辽阳。( 沈佺期《古意》)

落叶: 美女妖且闲,采桑歧路间;柔条纷冉冉,落叶何翩翩。

( 曹植《美女篇》 )

黄叶: 静夜四无邻,荒居旧业贫;雨中黄叶树,灯下白头人。

( 司空曙《喜外弟卢纶见宿》)

木: 秋月照层岭,寒风扫高木。 (吴均《答柳恽》)

④ 无边落木萧萧下,

不尽长江滚滚来。

① 袅袅兮秋风,

洞庭波兮木叶下。

② 美女妖且闲,采桑歧路间。 柔条纷冉冉,落叶何翩翩 。

③ 静夜四无邻,荒居旧业贫。

雨中黄叶树,灯下白头人。

—— 疏朗 微黄

—— 繁润 绿色

—— 静止 微黄

—— 干燥 空阔

请比较下列各句“叶”的特点。

诗句 赏析

袅袅兮秋风, 洞庭波兮木叶下。 描绘了万木落叶飘飞的景象,渲染了凄美的意境。

木叶下,江波连, 秋月照浦云歇山。 ①

秋风吹木叶, 还似洞庭波。

九月寒砧催木叶, 十年征戍忆辽阳。

赏析下列诗句中“木叶”意象的作用。

以“木叶”“江波”“云山”等景物组成一幅气象开阔、气韵凄清的秋景图,生发出浓重秋思,笔调明净,气氛凄冷

②“木叶”在秋风中纷纷飘落,与洞庭水浩荡的波纹相似,极其委婉地表达了诗人的思念之情

③深秋九月的捣衣声,催落树上枯叶,引发了诗中主人公对远在边关的丈夫的思念

作者既是一位深谙诗歌妙道的学者,又是一位畅游诗歌海洋的高手。

文中大量援引古诗人关于“木叶”的诗句,这对阐发道理起了怎样的作用?

一是作引子,引出议论话题;

二是作为例证,使得分析说理有凭有据;

三是调节文气,更增添了文章的文化内涵。

思考探究

写作特色2:善于引用,富有文化内涵。

技法小结

(1) 小选题,运用比较分析,说理由浅 入深。

(2)善于引用,富有文化内涵。

批判质疑

国破山河在,城春草木深。

沉舟侧畔千帆过,

病树前头万木春。

树木丛生,百草丰茂。

落叶满空山,何处寻行迹。

《全唐诗》

“木叶”73次,

“树叶”28次,

“落木”24次,

“落叶”204次。

?

论据为观点服务

诗歌的语言富于暗示性,那些微妙的意味往往寄诸言外。

鉴赏诗歌,不仅要品尝言内的意思,而且要品尝言外意味。

课堂总结

梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴

羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关

忧愁情绪

离别之情

夜闻归雁生相思,病入新年感物华

采菊东篱下,悠然见南山

期间旦暮为何物,杜鹃啼血猿哀鸣

怨恨之情

思念之情

脱俗之境

墙角数枝梅,凌寒独自开

圣洁 坚贞

当堂检测

体味下列诗句中各意象潜在暗含的意义,把它们各自表达的情感连线起来。

诗人们为何在当用“落花”时而弃之不用,却钟情于“落英”“落红”呢?

拓展延伸

“落英”“落红”也就是“落花”之意

《全唐诗》约有16句,《全宋诗》中约有36句,《全宋词》约有26句。初个别句“落英”不是做“落花”意(“春事已烂漫,落英渐飘扬。” “秋来更有堪夸处,日傍东篱拾落英。”等) “落红”表“落花”意的不胜枚举,《全唐诗》中约26处,仅《全宋词》中就约有91处。

张先《天仙子》“风不定,人初静,明日落红应满径。”

苏轼《水龙吟》“不恨此花飞尽,恨西园、落红难缀。”

龚自珍《己亥杂诗》“落红不是无情物,化作春泥更护花。”

一、花字出现的时间比英字晚,“英”在《诗经》中就有,如《有女同车》中“有女同行,颜如舜英”,而“花”字起于北朝(见《辞源》)。

二、“落英”“落红”与“落花”相比,前两者雅致,后者通俗。

三、意韵不同,“落英”状花瓣缤纷飘落之态,“落红”尽显花的明艳之色,这都是“落花”一词所不能勾画的事物形象和不能透露出的情味。

诗人们为何在当用“落花”时而弃之不用,却钟情于“落英”“落红”呢?

拓展延伸

“板桥”就是木板桥,却比“木桥”更有诗味儿。刘禹锡《杨柳枝》:“春江一曲柳千条,二十年前旧板桥。曾与美人桥上别,恨无消息到今朝。”温庭筠《商山早行》:“鸡声茅店月,人迹板桥霜。”“板桥”这个词也有一种特殊的情意,换成“木桥”就索然无味了。请你试作分析,写一段200字左右的文字。

课后作业

【示例】

虽然“木”与“板”表面上看,没有什么深刻含义,但是在运用中“板桥”就是木板桥,却比“木桥”更有诗味儿,在我们学过的古诗中诗人一般用“板桥”来诠释“木桥”。温庭筠《商山早行》:“鸡声茅店月,人迹板桥霜。”脍炙人口,极受称赞。作者仅用了几个名词,就生动地勾勒出一幅充满形、神、影、色美感的山村早春拂晓图,诗人用板桥而不用木桥,是因为板桥常给人以一种回忆而又亲切的感觉,木桥常给人以一种冰冷无情的形式,如果换成“木桥”就索然无味了。刘禹锡《杨柳枝》“春江一曲柳千条,二十年前旧板桥。曾与美人桥上别,恨无消息到今朝”中也是如此。“木桥”太过乏味,“板桥”能表现出意境深远,格调高雅,诗歌语言的情韵义是由于诗人反复使用而逐渐涂上去的。这种情韵在诗里所起的作用,有时甚至比词语原有的意义更重要,它可以给人以多方面的启示和联想,使诗的含义更加丰富饱满……

说“木叶”(下)

发现问题(1—3)

分析问题

(4—6)

分析“木”的两个艺术特征

总结全文

(7)

艺术领域:

一字之差

相隔千里

“木叶”为古代诗人所钟爱

全文思路

暗 示 性

思考探究

课文阐释的是诗的语言的“暗示性”问题,而标题却拟为《说“木叶”》。

可否改为《谈谈诗歌语言的“暗示性”》?

说“木叶”

语言的暗示性

和落木的区别

和落叶的区别

和树叶的区别

高木和高树

叶

木叶

本文的一个重要特征是采用比较分析法,引领读者一起进入“树叶”与“木叶”等的不同意境,品味“木叶”的形象魅力。

如“树”与“木”、“树叶”与“木叶”、“木叶”与“落叶”、“木叶”与“落木”所造成的诗的意境的差别,作者均作了极为精细的美学辨析。

说“木叶”

语言的暗示性

和落木的区别

和落叶的区别

和树叶的区别

高木和高树

叶

木叶

在比较分析的过程中,采用由现象到本质、由感性认识到理性认识的思维模式。

如先由诗句总结“木叶”出现的场合,再由此深入到诗歌语言的暗示性问题。由于作者紧扣诗句,并对诗句意境进行想象挖掘,读者也一同进入诗歌鉴赏的境界,这样由浅入深地学会品味诗歌的外部语言和内部语言。

思考探究

课文阐释的是诗的语言的“暗示性”问题,而标题却拟为《说“木叶”》

可否改为《谈谈诗歌语言的“暗示性”》?

1、标题若拟为“谈谈诗歌语言的暗示性”,整个文章的行文思路就要改变,它可能就要从理论的角度来论述,成为理论性很强的学术论文。

2、把深奥的文学理论附丽并渗透于有关“木叶”的诗句中品读玩味,化抽象为形象,化深奥为简单,并逐层深入,既体现了作者的科学态度,也契合了读者的阅读心理。题目应是本文的一个亮点。

写作特色1:小选题,比较分析,由浅入深

作者既是一位深谙诗歌妙道的学者,又是一位畅游诗歌海洋的高手。

文中大量援引古诗人关于“木叶”的诗句,这对阐发道理起了怎样的作用?

思考探究

树: 后皇嘉树,橘徕服兮。 (屈原《橘颂》)

桂树丛生兮山之幽。 (淮南小山《招隐士》)

庭中有奇树,绿叶发华滋。 (无名氏·古诗)

高树多悲风,海水扬其波。 (曹植《野田黄雀行》)

午阴嘉树清圆。 ( 周邦彦《满庭芳》 )

叶: 庭中有奇树,绿叶发华滋。 (无名氏·古诗)

叶密鸟飞碍,风轻花落迟。 (萧纲《折杨柳》)

皎皎云间月,灼灼叶中华。 (陶渊明《拟古》)

日暮风吹,叶落依枝。 ( 吴均《青溪小姑歌》 )

落木: 无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。 (杜甫《登高》)

辞洞庭兮落木,去涔阳兮极浦。 (庾信《哀江南赋》)

请找出课文中作者引用的诗句,并适当分类。

木叶: 袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。 (屈原《九歌》)

洞庭始波,木叶微脱。 (谢庄《月赋》)

木叶下,江波连,秋月照浦云歇山。(陆厥《临江王

节士歌》)

秋风吹木叶,还似洞庭波。 (王褒《渡河北》)

亭皋木叶下,陇首秋云飞。 (柳恽《捣衣诗》 )

九月寒砧催木叶,十年征戍忆辽阳。( 沈佺期《古意》)

落叶: 美女妖且闲,采桑歧路间;柔条纷冉冉,落叶何翩翩。

( 曹植《美女篇》 )

黄叶: 静夜四无邻,荒居旧业贫;雨中黄叶树,灯下白头人。

( 司空曙《喜外弟卢纶见宿》)

木: 秋月照层岭,寒风扫高木。 (吴均《答柳恽》)

④ 无边落木萧萧下,

不尽长江滚滚来。

① 袅袅兮秋风,

洞庭波兮木叶下。

② 美女妖且闲,采桑歧路间。 柔条纷冉冉,落叶何翩翩 。

③ 静夜四无邻,荒居旧业贫。

雨中黄叶树,灯下白头人。

—— 疏朗 微黄

—— 繁润 绿色

—— 静止 微黄

—— 干燥 空阔

请比较下列各句“叶”的特点。

诗句 赏析

袅袅兮秋风, 洞庭波兮木叶下。 描绘了万木落叶飘飞的景象,渲染了凄美的意境。

木叶下,江波连, 秋月照浦云歇山。 ①

秋风吹木叶, 还似洞庭波。

九月寒砧催木叶, 十年征戍忆辽阳。

赏析下列诗句中“木叶”意象的作用。

以“木叶”“江波”“云山”等景物组成一幅气象开阔、气韵凄清的秋景图,生发出浓重秋思,笔调明净,气氛凄冷

②“木叶”在秋风中纷纷飘落,与洞庭水浩荡的波纹相似,极其委婉地表达了诗人的思念之情

③深秋九月的捣衣声,催落树上枯叶,引发了诗中主人公对远在边关的丈夫的思念

作者既是一位深谙诗歌妙道的学者,又是一位畅游诗歌海洋的高手。

文中大量援引古诗人关于“木叶”的诗句,这对阐发道理起了怎样的作用?

一是作引子,引出议论话题;

二是作为例证,使得分析说理有凭有据;

三是调节文气,更增添了文章的文化内涵。

思考探究

写作特色2:善于引用,富有文化内涵。

技法小结

(1) 小选题,运用比较分析,说理由浅 入深。

(2)善于引用,富有文化内涵。

批判质疑

国破山河在,城春草木深。

沉舟侧畔千帆过,

病树前头万木春。

树木丛生,百草丰茂。

落叶满空山,何处寻行迹。

《全唐诗》

“木叶”73次,

“树叶”28次,

“落木”24次,

“落叶”204次。

?

论据为观点服务

诗歌的语言富于暗示性,那些微妙的意味往往寄诸言外。

鉴赏诗歌,不仅要品尝言内的意思,而且要品尝言外意味。

课堂总结

梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴

羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关

忧愁情绪

离别之情

夜闻归雁生相思,病入新年感物华

采菊东篱下,悠然见南山

期间旦暮为何物,杜鹃啼血猿哀鸣

怨恨之情

思念之情

脱俗之境

墙角数枝梅,凌寒独自开

圣洁 坚贞

当堂检测

体味下列诗句中各意象潜在暗含的意义,把它们各自表达的情感连线起来。

诗人们为何在当用“落花”时而弃之不用,却钟情于“落英”“落红”呢?

拓展延伸

“落英”“落红”也就是“落花”之意

《全唐诗》约有16句,《全宋诗》中约有36句,《全宋词》约有26句。初个别句“落英”不是做“落花”意(“春事已烂漫,落英渐飘扬。” “秋来更有堪夸处,日傍东篱拾落英。”等) “落红”表“落花”意的不胜枚举,《全唐诗》中约26处,仅《全宋词》中就约有91处。

张先《天仙子》“风不定,人初静,明日落红应满径。”

苏轼《水龙吟》“不恨此花飞尽,恨西园、落红难缀。”

龚自珍《己亥杂诗》“落红不是无情物,化作春泥更护花。”

一、花字出现的时间比英字晚,“英”在《诗经》中就有,如《有女同车》中“有女同行,颜如舜英”,而“花”字起于北朝(见《辞源》)。

二、“落英”“落红”与“落花”相比,前两者雅致,后者通俗。

三、意韵不同,“落英”状花瓣缤纷飘落之态,“落红”尽显花的明艳之色,这都是“落花”一词所不能勾画的事物形象和不能透露出的情味。

诗人们为何在当用“落花”时而弃之不用,却钟情于“落英”“落红”呢?

拓展延伸

“板桥”就是木板桥,却比“木桥”更有诗味儿。刘禹锡《杨柳枝》:“春江一曲柳千条,二十年前旧板桥。曾与美人桥上别,恨无消息到今朝。”温庭筠《商山早行》:“鸡声茅店月,人迹板桥霜。”“板桥”这个词也有一种特殊的情意,换成“木桥”就索然无味了。请你试作分析,写一段200字左右的文字。

课后作业

【示例】

虽然“木”与“板”表面上看,没有什么深刻含义,但是在运用中“板桥”就是木板桥,却比“木桥”更有诗味儿,在我们学过的古诗中诗人一般用“板桥”来诠释“木桥”。温庭筠《商山早行》:“鸡声茅店月,人迹板桥霜。”脍炙人口,极受称赞。作者仅用了几个名词,就生动地勾勒出一幅充满形、神、影、色美感的山村早春拂晓图,诗人用板桥而不用木桥,是因为板桥常给人以一种回忆而又亲切的感觉,木桥常给人以一种冰冷无情的形式,如果换成“木桥”就索然无味了。刘禹锡《杨柳枝》“春江一曲柳千条,二十年前旧板桥。曾与美人桥上别,恨无消息到今朝”中也是如此。“木桥”太过乏味,“板桥”能表现出意境深远,格调高雅,诗歌语言的情韵义是由于诗人反复使用而逐渐涂上去的。这种情韵在诗里所起的作用,有时甚至比词语原有的意义更重要,它可以给人以多方面的启示和联想,使诗的含义更加丰富饱满……

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])