福建省三明一中2010-2011学年高二第二次月考 语文

文档属性

| 名称 | 福建省三明一中2010-2011学年高二第二次月考 语文 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 63.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2010-12-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

三明一中2010-2011年度上学期第二次月考试卷

高二语文试题

满分:150分 时间:150分钟

一、默写名句名篇(20分)

1、补写出下列名句名篇中的空缺部分

(1) ,在地愿为连理枝。

(2)天长地久有时尽,

(3) ,举杯断绝歌路难。

(4)心非木石岂无感?

(5)长风破浪会有时,

(6) ,隔叶黄鹂空好音。

(7)出师未捷身先死,

(8) 。一种相思,两处闲愁。

(9) ,海上明月共潮生。

(10)不知江月待何人,

(11)不知乘月几人归,

(12)山寺钟鸣昼已昏,

(13)惟觉时之枕席,

(14) ,使我不得开心颜?

(15)吴楚东南坼,

(16)亲朋无一字,

(17)未老莫还乡,

(18)日出江花红胜火,

(19)星垂平野阔,

(20) ,故园无此声。

二、将下列课文句子译成现代汉语(12分,每小题3分)

2、是日风静,舟行颇迟,又秋深潦缩,故得尽见。

3、方立庙门,有俊鹘抟水禽,掠江东南去,甚可壮也。

4、始臣之解牛之时,所见无非牛者。三年之后,未尝见全牛也。

5、提刀而立,为之四顾,为之踌躇满志,善刀而藏之。

三、文言文阅读题

(一)阅读下面文言文段,完成6—11题(16分)

项羽之死

项王军壁垓下,兵少食尽,汉军及诸侯兵围之数重。夜闻汉军四面皆楚歌,项王乃大惊曰:“汉皆已得楚乎?是何楚人之多也!”项王则夜起,饮帐中。有美人名虞,常幸从;骏马名骓,常骑之。于是项王乃悲歌慷慨,自为诗曰:“力拔山兮气盖世!时不利兮骓不逝!骓不逝兮可奈何!虞兮虞兮奈若何!”歌数阕,美人和之。项王泣数行下,左右皆泣,莫能仰视。

于是项王乃上马骑,麾下壮士骑从者八百余人,直夜溃围南出,驰走。平明,汉军乃觉之,令骑将灌婴以五千骑追之。项王渡淮,骑能属者百余人耳。项王至阴陵,迷失道,问一田父(农夫)。田父绐(欺骗)曰:“左。”左,乃陷大泽中。以故汉追及之。项王乃复引兵而东,至东城,乃有二十八骑。汉骑追者数千人。项王自度不得脱,谓其骑曰:“吾起兵至今八岁矣!身七十余战,所当者破,所击者服,未尝败北,遂霸有天下。然今卒困于此,此天之亡我,非战之罪也。今日固决死,愿为诸君快战,必三胜之,为诸君溃围,斩将,刈(砍)旗,令诸君知天亡我,非战之罪也。”

乃分其骑以为四队,四向。汉军围之数重。项王谓其骑曰: “吾为公取彼一将。”令四面骑驰下,期山东为三处。于是项王大呼,驰下,汉军皆披靡,遂斩汉一将。是时,赤泉侯为骑将,追项王,项王瞋目而叱之,赤泉侯人马俱惊,辟易数里。与其骑会为三处。汉军不知项王所在,乃分军为三,复围之。项王乃驰,复斩汉一都尉,杀数十百人,复聚其骑,亡其两骑耳。乃谓其骑曰:“何如?”骑皆伏曰:“如大王言!”

于是项王乃欲东渡乌江。乌江亭长舣船(使船靠岸)待,谓项王曰:“江东虽小,地方千里,众数十万人,亦足以王也。愿大王急渡。今独臣有船,汉军至,无以渡。”项王笑曰:“天之亡我,我何渡为!且籍与江东子弟八千人渡江而西,今无一人还,纵江东父兄怜而王我,我何面目见之?纵彼不言,籍独不愧于心乎?”乃谓亭长曰:“吾知公长者。吾骑此马五岁,所当无敌,尝一日行千里,不忍杀之,以赐公。”乃令骑皆下马步行,持短兵接战。独籍所杀汉军数百人。项王身亦被十余创。顾见汉骑司马吕马童,曰:“若非吾故人乎?”马童面之,指王翳曰:“此项王也。”项王乃曰:“吾闻汉购我头千金,邑万户,吾为若德。”乃自刎而死。

(节选自《史记·项羽本纪》)

6、对下列句子加点词的解释,不正确的一项是

A.项王军壁垓下 壁:驻扎 B.骑能属者百余人耳 属:隶属

C.吾闻汉购吾头千金 购:悬赏 D.项王身被十余创 被:遭受

7、下列各组句子中,加点词的意义和用法不相同的一组是

A.①虞兮虞兮奈若何 ②若为佣耕,何富贵也

B.①汉骑追者数千人 ②南冥者,天池也

C.①天之亡我,我何渡为 ②今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为

D.①不忍杀之,以赐公 ②吾平生未尝以吾所志语汝

8、下列句子中加点词的用法,与其他三句不相同的一项是

A.项王乃复引兵而东 B.马童面之

C.纵江东父兄怜而王我 D.吾为若德

9、以下句子分别编为四组,全部表现项羽勇猛善战的一组是

①力拔山兮气盖世。 ②所当者破,所击者服。

③天之亡我,非战之罪也。 ④大呼驰下,汉军皆披靡。

⑤人马俱惊,辟易数里。 ⑥所杀汉军数百人。

A.①②③ B.②③④ C.③④⑤ D.④⑤⑥

10、下列对原文的叙述和分析,不正确的一项是

A.项羽被汉军包围在垓下,夜听四面楚歌,感到大势已去,于是饮酒帐中,慷慨悲歌,怆然涕下,英雄末路,无限悲凉。

B.项羽带骑兵八百余,乘夜突围,过淮河,剩下百余人,到阴陵,迷路,被一老农所骗,陷入沼泽地,部下只剩下二十八骑相随。后逃至东城,居然还能斩将刈旗,令人佩服。

C.为了证明“天之亡我,非战之罪”,项羽奋起神威,斩汉军二将,杀数十百人,瞋目一叱,使汉军骑将倒退数里。

D.项羽自感无面目再见江东父兄,不愿渡过乌江,他把乌骓马送给亭长,带领部下徒步作战,最后自刎而死。一个知耻重义的末路英雄形象跃然纸上。

11、将文中划线句子译成现代汉语(6分)

①然今卒困于此,此天之亡我,非战之罪也。

②纵江东父兄怜而王我,我何面目见之?纵彼不言,籍独不愧于心乎?

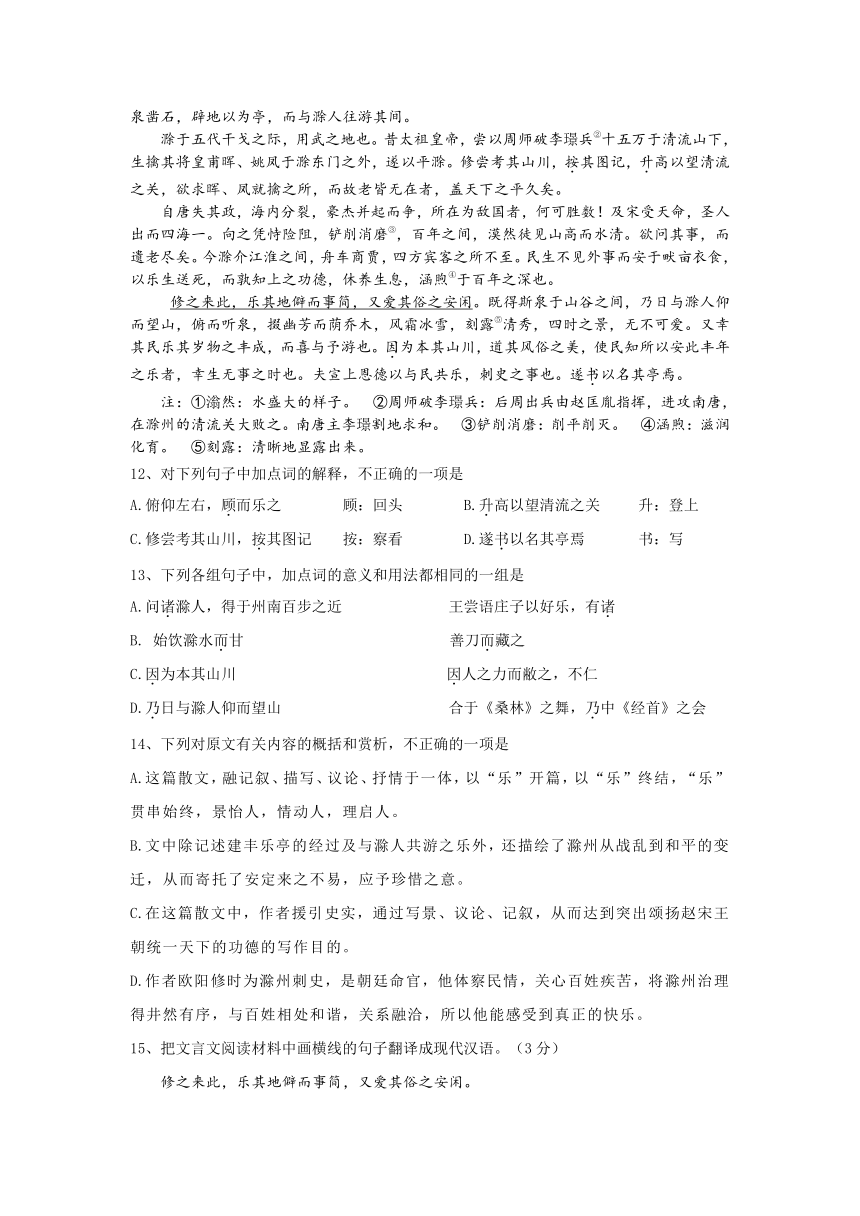

(二)阅读下面的文言文,完成12-15题(9分)

丰乐亭记 欧阳修

修既治滁之明年夏,始饮滁水而甘。问诸滁人,得于州南百步之近。其上则丰山,耸然而特立,下则幽谷,窈然而深藏,中有清泉,滃然①而仰出。俯仰左右,顾而乐之。于是疏泉凿石,辟地以为亭,而与滁人往游其间。

滁于五代干戈之际,用武之地也。昔太祖皇帝,尝以周师破李璟兵②十五万于清流山下,生擒其将皇甫晖、姚凤于滁东门之外,遂以平滁。修尝考其山川,按其图记,升高以望清流之关,欲求晖、凤就擒之所,而故老皆无在者,盖天下之平久矣。

自唐失其政,海内分裂,豪杰并起而争,所在为敌国者,何可胜数!及宋受天命,圣人出而四海一。向之凭恃险阻,铲削消磨③,百年之间,漠然徒见山高而水清。欲问其事,而遗老尽矣。今滁介江淮之间,舟车商贾,四方宾客之所不至。民生不见外事而安于畎亩衣食,以乐生送死,而孰知上之功德,休养生息,涵煦④于百年之深也。

修之来此,乐其地僻而事简,又爱其俗之安闲。既得斯泉于山谷之间,乃日与滁人仰而望山,俯而听泉,掇幽芳而荫乔木,风霜冰雪,刻露⑤清秀,四时之景,无不可爱。又幸其民乐其岁物之丰成,而喜与予游也。因为本其山川,道其风俗之美,使民知所以安此丰年之乐者,幸生无事之时也。夫宣上恩德以与民共乐,刺史之事也。遂书以名其亭焉。

注:①滃然:水盛大的样子。 ②周师破李璟兵:后周出兵由赵匡胤指挥,进攻南唐,在滁州的清流关大败之。南唐主李璟割地求和。 ③铲削消磨:削平削灭。 ④涵煦:滋润化育。 ⑤刻露:清晰地显露出来。

12、对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是

A.俯仰左右,顾而乐之 顾:回头 B.升高以望清流之关 升:登上

C.修尝考其山川,按其图记 按:察看 D.遂书以名其亭焉 书:写

13、下列各组句子中,加点词的意义和用法都相同的一组是

A.问诸滁人,得于州南百步之近 王尝语庄子以好乐,有诸

B. 始饮滁水而甘 善刀而藏之

C.因为本其山川 因人之力而敝之,不仁

D.乃日与滁人仰而望山 合于《桑林》之舞,乃中《经首》之会

14、下列对原文有关内容的概括和赏析,不正确的一项是

A.这篇散文,融记叙、描写、议论、抒情于一体,以“乐”开篇,以“乐”终结,“乐”贯串始终,景怡人,情动人,理启人。

B.文中除记述建丰乐亭的经过及与滁人共游之乐外,还描绘了滁州从战乱到和平的变迁,从而寄托了安定来之不易,应予珍惜之意。

C.在这篇散文中,作者援引史实,通过写景、议论、记叙,从而达到突出颂扬赵宋王朝统一天下的功德的写作目的。

D.作者欧阳修时为滁州刺史,是朝廷命官,他体察民情,关心百姓疾苦,将滁州治理得井然有序,与百姓相处和谐,关系融洽,所以他能感受到真正的快乐。

15、把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(3分)

修之来此,乐其地僻而事简,又爱其俗之安闲。

四、阅读下面一首诗,然后回答问题

早 梅 (齐己)

万木冻欲折,孤根暖独回。前村深雪里,昨夜一枝开。

风递幽香出,禽窥素艳来。明年如应律,先发望春台。

16、诗歌颔联和颈联的诗眼各是什么?试加以分析。(6分)

五、文学名著阅读

17、根据《堂吉诃德》的内容填写以下空格(4分,每空1分)

①堂吉诃德读骑士小说入了迷,完全丧失理性。为了提高自己的声望并报效国家,他决心做个游侠骑士。为此,他做了一些“必要的准备工作”:a、 ;b、给自己可怜的瘦马起了个响亮的名字;c、决定称自己为堂·吉诃德;d、 。

②堂吉诃德的两个朋友 和 一直想方设法帮助他,如烧了他的骑士小说、把书房的门砌砖堵死、出门寻找劝说他回乡等。

六、阅读《孟子》选段,回答问题

滕文公为世子,将之楚,过宋而见孟子。孟子道性善,言必称尧舜。

世子自楚反,复见孟子。孟子曰:“世子疑吾言乎?夫道一而已矣。成覸谓齐景公曰:‘彼丈夫也,我丈夫也,吾何畏彼哉?’颜渊曰:‘舜何人也?予何人也?有为者亦若是。’公明仪曰:‘文王我师也,周公岂欺我哉?’今滕绝长补短,将五十里也,犹可以为善国。《书》曰:‘若药不瞑眩,厥疾不瘳(病愈)。’”

《孟子·滕文公上》

18、对上面语段内容理解不正确的一项是(2分)

A、“道性善”就是宣扬“性善论”。 “称尧舜”就是宣扬“王道”政治,即“仁政”。这是孟子思想的两条纲,二者的关系是密不可分的。

B、滕世子再次拜访时,孟子所引述的那些话,是为了鼓励他要有实施仁政的勇气,圣贤能做到的,普通人经过努力也能做到。

C、只要有机会,孟子就不忘宣扬自己的政治学说和治国方案。但他对滕世子居然怀疑自己的学说而生气,滕国毕竟是太小了。

D、孟子借《尚书》“若药不瞑眩,厥疾不瘳”为喻告诉滕世子,必须下决心去恶才能为善。

七、语言运用题(11分)

19、下面短文有三处表达不当,找出来并改正(在错处划线,直接改在划线处下面)(3分)

据有关部门报道,我国每年约有360亿吨的生活和工业污水排入江河,致使近三分之一的城市人得不到安全卫生的饮用水。这样,纯净水公司就很快迅速发展了。但是,经卫生部门监测,纯净水并不纯净,情况堪忧。为此,市政府要求几个纯净水公司的领导在近期内抓紧整改,使纯净水产品普遍的质量得到提高,让老百姓喝上真正的纯净水。

20、根据文意,为下面一段文字加一个概括性的结论(4分)

对《唐吉诃德》,17世纪西方文学评论家认为这是一个滑稽可笑的人物,18世纪的启蒙主义者则看出他的理性和可敬的品质,19世纪的浪漫派与批判现实主义作家都对他做出了很高的评价。在原苏联,有人认为他是没落阶级的人物。在中国,鲁迅先生既肯定他的志向,又批评他的主观盲动。茅盾先生则对他基本持否定态度,而周扬先生对他有非常之高称赞……众多的中外文学大家都对唐吉诃德有着浓厚的兴趣,仁者见仁,智者见智,可见, (不超过50个字)

21、阅读下面文字,从中找出能概括《寒江独钓图》主要特点的三个词语。(4分)

我在那幅《寒江独钓图》前伫立良久,沃雪千里,地老天荒,只有一只孤影,一叶篷舟……想起明人胡应麟所说,“独钓寒江雪,五字极闹”,这个“闹”字很刁,一下子就点化了柳公《江雪》一诗中昂扬的活力。我钦佩胡应麟,他分明是将柳宗元心底的世界,玩味透彻了。原来,画中的枯寂,不过是一种表象。那恍若轻绸的溪泉正在冰雪下面漾动,诱人的芭蕉正在雪天里挺立,而渚上的小舟,亦正在无声中悠然地划行。或许只有雪天的凄冷空旷,方能凸显生命的温热充实。那片苍茫空阔,并非一无所有,而是国画中的留白。

八、作文(70分)

请阅读尼采的一首小诗,按要求作文。

处世之道(尼采)

别爬上山顶去,也别站在山脚,打从半高处看,这世界最美好。

本诗表达的是尼采的一种人生观和世界观。你是否同意他的观点,也可能有自己的看法。你认为在不同的位置看到的世界有什么不同?从哪里看这个世界才最美好?结合你的人生感悟写一篇不少于800字的议论文,题目自拟。

参考答案

2010年12月

1-5略

滁州在五代战乱的时候,是兵家用武的地方。当年,太祖皇帝曾率领后周的军队在清流山下打败李璟的兵马十五万人,活捉南唐将领皇甫晖、姚凤于滁州东门之外,于是平定了滁州。我曾经考察过当地的山川形势,研究地方志,登上高处了望清流关,希望能找到皇甫晖、姚凤被擒的地方。但当年亲历战事的人都不在了,原来天下太平已经很久了啊。自从唐代政治颓败,海内四分五裂,天下豪杰并起,相互争夺,到处都是敌对政权,数也数不清。到了宋朝承受天命,圣人出世,四海统一。过去凭借山川险阻称王称霸的人,都被铲平消灭,百年之间,冷清清地只见清流山依旧高耸,清流河仍然清澈。想询问当时的战争情况,而那些经历过的人都早已死去了。 今天滁州位于江淮之间,地方偏僻,是船只车辆、商贾游客都很少到的地方。百姓生下来就不见外地的事情,安心于耕田种地,穿衣吃饭,养老送终。谁能知道皇上的功德,让百姓休养生息,如雨露滋润、阳光普照达百年之久呢!

我来到这里,喜欢它地方僻静而公事简少,又爱它的民风安恬闲适。既已在山谷间找到这样的甘泉,于是每天同滁州的人士抬头望山,低首听泉。(春天)采摘幽香的花草,(夏天)在大树的浓荫下休息,秋迎风霜,冬赏冰雪。秋冬的刻削裸露,春夏的清幽秀茂,四时的风光,无一不令人喜爱。民众也为年年谷物的丰收成熟而高兴,乐意与我同游。于是为他们推求这里的山川形胜,叙述这里风俗的美好,使民众知道能够安享丰年的欢乐,是因为有幸生于这太平无事的时代。而宣扬皇上的恩德,和民众共享欢乐,这是刺史职责范围内的事。 于是便写了这篇文章,并给亭子起名为丰乐。

16、本题可作如下回答:诗眼为“一枝”和“窥”。“一枝”为数量词,修饰梅,(字义)梅为报春之花,开放得早,用“一枝”而不用“数枝”或“几枝”(换字比较),则更能突出其开放得比其它梅花早,紧扣诗题,诗的意境也更完美。(意境) // “窥”字是“窥看”的意思,(字义)采用拟人手法(点出修辞),活画出禽鸟也被冰天雪地中一枝独放的早梅所吸引的情景,充满了生机和情趣。(意境)

17、①修整破旧的盔甲;给想像中的意中人取名:杜尔西内娅;

②神甫;理发师。

18、C(“但他对滕世子居然怀疑自己的学说而生气,滕国毕竟是太小了”有误)

19、“很快迅速发展了”改为“快速发展了”。

“几个纯净水公司的领导”改为“几家纯净水公司的领导”或“纯净水公司的几个领导”

角度五,虚化或放弃到底在哪里看世界:站在哪里并不重要,重要的是保持良好的心态。心态健康,自然能于成功的顶峰看到失败的危机,从痛苦的山脚窥见胜利的曙光。

值得注意的是,不要为了追求观点的新颖独到,而走上片面、偏激的道路,要学会用辨证、发展的眼光来看待分析事物。

高二语文试题

满分:150分 时间:150分钟

一、默写名句名篇(20分)

1、补写出下列名句名篇中的空缺部分

(1) ,在地愿为连理枝。

(2)天长地久有时尽,

(3) ,举杯断绝歌路难。

(4)心非木石岂无感?

(5)长风破浪会有时,

(6) ,隔叶黄鹂空好音。

(7)出师未捷身先死,

(8) 。一种相思,两处闲愁。

(9) ,海上明月共潮生。

(10)不知江月待何人,

(11)不知乘月几人归,

(12)山寺钟鸣昼已昏,

(13)惟觉时之枕席,

(14) ,使我不得开心颜?

(15)吴楚东南坼,

(16)亲朋无一字,

(17)未老莫还乡,

(18)日出江花红胜火,

(19)星垂平野阔,

(20) ,故园无此声。

二、将下列课文句子译成现代汉语(12分,每小题3分)

2、是日风静,舟行颇迟,又秋深潦缩,故得尽见。

3、方立庙门,有俊鹘抟水禽,掠江东南去,甚可壮也。

4、始臣之解牛之时,所见无非牛者。三年之后,未尝见全牛也。

5、提刀而立,为之四顾,为之踌躇满志,善刀而藏之。

三、文言文阅读题

(一)阅读下面文言文段,完成6—11题(16分)

项羽之死

项王军壁垓下,兵少食尽,汉军及诸侯兵围之数重。夜闻汉军四面皆楚歌,项王乃大惊曰:“汉皆已得楚乎?是何楚人之多也!”项王则夜起,饮帐中。有美人名虞,常幸从;骏马名骓,常骑之。于是项王乃悲歌慷慨,自为诗曰:“力拔山兮气盖世!时不利兮骓不逝!骓不逝兮可奈何!虞兮虞兮奈若何!”歌数阕,美人和之。项王泣数行下,左右皆泣,莫能仰视。

于是项王乃上马骑,麾下壮士骑从者八百余人,直夜溃围南出,驰走。平明,汉军乃觉之,令骑将灌婴以五千骑追之。项王渡淮,骑能属者百余人耳。项王至阴陵,迷失道,问一田父(农夫)。田父绐(欺骗)曰:“左。”左,乃陷大泽中。以故汉追及之。项王乃复引兵而东,至东城,乃有二十八骑。汉骑追者数千人。项王自度不得脱,谓其骑曰:“吾起兵至今八岁矣!身七十余战,所当者破,所击者服,未尝败北,遂霸有天下。然今卒困于此,此天之亡我,非战之罪也。今日固决死,愿为诸君快战,必三胜之,为诸君溃围,斩将,刈(砍)旗,令诸君知天亡我,非战之罪也。”

乃分其骑以为四队,四向。汉军围之数重。项王谓其骑曰: “吾为公取彼一将。”令四面骑驰下,期山东为三处。于是项王大呼,驰下,汉军皆披靡,遂斩汉一将。是时,赤泉侯为骑将,追项王,项王瞋目而叱之,赤泉侯人马俱惊,辟易数里。与其骑会为三处。汉军不知项王所在,乃分军为三,复围之。项王乃驰,复斩汉一都尉,杀数十百人,复聚其骑,亡其两骑耳。乃谓其骑曰:“何如?”骑皆伏曰:“如大王言!”

于是项王乃欲东渡乌江。乌江亭长舣船(使船靠岸)待,谓项王曰:“江东虽小,地方千里,众数十万人,亦足以王也。愿大王急渡。今独臣有船,汉军至,无以渡。”项王笑曰:“天之亡我,我何渡为!且籍与江东子弟八千人渡江而西,今无一人还,纵江东父兄怜而王我,我何面目见之?纵彼不言,籍独不愧于心乎?”乃谓亭长曰:“吾知公长者。吾骑此马五岁,所当无敌,尝一日行千里,不忍杀之,以赐公。”乃令骑皆下马步行,持短兵接战。独籍所杀汉军数百人。项王身亦被十余创。顾见汉骑司马吕马童,曰:“若非吾故人乎?”马童面之,指王翳曰:“此项王也。”项王乃曰:“吾闻汉购我头千金,邑万户,吾为若德。”乃自刎而死。

(节选自《史记·项羽本纪》)

6、对下列句子加点词的解释,不正确的一项是

A.项王军壁垓下 壁:驻扎 B.骑能属者百余人耳 属:隶属

C.吾闻汉购吾头千金 购:悬赏 D.项王身被十余创 被:遭受

7、下列各组句子中,加点词的意义和用法不相同的一组是

A.①虞兮虞兮奈若何 ②若为佣耕,何富贵也

B.①汉骑追者数千人 ②南冥者,天池也

C.①天之亡我,我何渡为 ②今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为

D.①不忍杀之,以赐公 ②吾平生未尝以吾所志语汝

8、下列句子中加点词的用法,与其他三句不相同的一项是

A.项王乃复引兵而东 B.马童面之

C.纵江东父兄怜而王我 D.吾为若德

9、以下句子分别编为四组,全部表现项羽勇猛善战的一组是

①力拔山兮气盖世。 ②所当者破,所击者服。

③天之亡我,非战之罪也。 ④大呼驰下,汉军皆披靡。

⑤人马俱惊,辟易数里。 ⑥所杀汉军数百人。

A.①②③ B.②③④ C.③④⑤ D.④⑤⑥

10、下列对原文的叙述和分析,不正确的一项是

A.项羽被汉军包围在垓下,夜听四面楚歌,感到大势已去,于是饮酒帐中,慷慨悲歌,怆然涕下,英雄末路,无限悲凉。

B.项羽带骑兵八百余,乘夜突围,过淮河,剩下百余人,到阴陵,迷路,被一老农所骗,陷入沼泽地,部下只剩下二十八骑相随。后逃至东城,居然还能斩将刈旗,令人佩服。

C.为了证明“天之亡我,非战之罪”,项羽奋起神威,斩汉军二将,杀数十百人,瞋目一叱,使汉军骑将倒退数里。

D.项羽自感无面目再见江东父兄,不愿渡过乌江,他把乌骓马送给亭长,带领部下徒步作战,最后自刎而死。一个知耻重义的末路英雄形象跃然纸上。

11、将文中划线句子译成现代汉语(6分)

①然今卒困于此,此天之亡我,非战之罪也。

②纵江东父兄怜而王我,我何面目见之?纵彼不言,籍独不愧于心乎?

(二)阅读下面的文言文,完成12-15题(9分)

丰乐亭记 欧阳修

修既治滁之明年夏,始饮滁水而甘。问诸滁人,得于州南百步之近。其上则丰山,耸然而特立,下则幽谷,窈然而深藏,中有清泉,滃然①而仰出。俯仰左右,顾而乐之。于是疏泉凿石,辟地以为亭,而与滁人往游其间。

滁于五代干戈之际,用武之地也。昔太祖皇帝,尝以周师破李璟兵②十五万于清流山下,生擒其将皇甫晖、姚凤于滁东门之外,遂以平滁。修尝考其山川,按其图记,升高以望清流之关,欲求晖、凤就擒之所,而故老皆无在者,盖天下之平久矣。

自唐失其政,海内分裂,豪杰并起而争,所在为敌国者,何可胜数!及宋受天命,圣人出而四海一。向之凭恃险阻,铲削消磨③,百年之间,漠然徒见山高而水清。欲问其事,而遗老尽矣。今滁介江淮之间,舟车商贾,四方宾客之所不至。民生不见外事而安于畎亩衣食,以乐生送死,而孰知上之功德,休养生息,涵煦④于百年之深也。

修之来此,乐其地僻而事简,又爱其俗之安闲。既得斯泉于山谷之间,乃日与滁人仰而望山,俯而听泉,掇幽芳而荫乔木,风霜冰雪,刻露⑤清秀,四时之景,无不可爱。又幸其民乐其岁物之丰成,而喜与予游也。因为本其山川,道其风俗之美,使民知所以安此丰年之乐者,幸生无事之时也。夫宣上恩德以与民共乐,刺史之事也。遂书以名其亭焉。

注:①滃然:水盛大的样子。 ②周师破李璟兵:后周出兵由赵匡胤指挥,进攻南唐,在滁州的清流关大败之。南唐主李璟割地求和。 ③铲削消磨:削平削灭。 ④涵煦:滋润化育。 ⑤刻露:清晰地显露出来。

12、对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是

A.俯仰左右,顾而乐之 顾:回头 B.升高以望清流之关 升:登上

C.修尝考其山川,按其图记 按:察看 D.遂书以名其亭焉 书:写

13、下列各组句子中,加点词的意义和用法都相同的一组是

A.问诸滁人,得于州南百步之近 王尝语庄子以好乐,有诸

B. 始饮滁水而甘 善刀而藏之

C.因为本其山川 因人之力而敝之,不仁

D.乃日与滁人仰而望山 合于《桑林》之舞,乃中《经首》之会

14、下列对原文有关内容的概括和赏析,不正确的一项是

A.这篇散文,融记叙、描写、议论、抒情于一体,以“乐”开篇,以“乐”终结,“乐”贯串始终,景怡人,情动人,理启人。

B.文中除记述建丰乐亭的经过及与滁人共游之乐外,还描绘了滁州从战乱到和平的变迁,从而寄托了安定来之不易,应予珍惜之意。

C.在这篇散文中,作者援引史实,通过写景、议论、记叙,从而达到突出颂扬赵宋王朝统一天下的功德的写作目的。

D.作者欧阳修时为滁州刺史,是朝廷命官,他体察民情,关心百姓疾苦,将滁州治理得井然有序,与百姓相处和谐,关系融洽,所以他能感受到真正的快乐。

15、把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(3分)

修之来此,乐其地僻而事简,又爱其俗之安闲。

四、阅读下面一首诗,然后回答问题

早 梅 (齐己)

万木冻欲折,孤根暖独回。前村深雪里,昨夜一枝开。

风递幽香出,禽窥素艳来。明年如应律,先发望春台。

16、诗歌颔联和颈联的诗眼各是什么?试加以分析。(6分)

五、文学名著阅读

17、根据《堂吉诃德》的内容填写以下空格(4分,每空1分)

①堂吉诃德读骑士小说入了迷,完全丧失理性。为了提高自己的声望并报效国家,他决心做个游侠骑士。为此,他做了一些“必要的准备工作”:a、 ;b、给自己可怜的瘦马起了个响亮的名字;c、决定称自己为堂·吉诃德;d、 。

②堂吉诃德的两个朋友 和 一直想方设法帮助他,如烧了他的骑士小说、把书房的门砌砖堵死、出门寻找劝说他回乡等。

六、阅读《孟子》选段,回答问题

滕文公为世子,将之楚,过宋而见孟子。孟子道性善,言必称尧舜。

世子自楚反,复见孟子。孟子曰:“世子疑吾言乎?夫道一而已矣。成覸谓齐景公曰:‘彼丈夫也,我丈夫也,吾何畏彼哉?’颜渊曰:‘舜何人也?予何人也?有为者亦若是。’公明仪曰:‘文王我师也,周公岂欺我哉?’今滕绝长补短,将五十里也,犹可以为善国。《书》曰:‘若药不瞑眩,厥疾不瘳(病愈)。’”

《孟子·滕文公上》

18、对上面语段内容理解不正确的一项是(2分)

A、“道性善”就是宣扬“性善论”。 “称尧舜”就是宣扬“王道”政治,即“仁政”。这是孟子思想的两条纲,二者的关系是密不可分的。

B、滕世子再次拜访时,孟子所引述的那些话,是为了鼓励他要有实施仁政的勇气,圣贤能做到的,普通人经过努力也能做到。

C、只要有机会,孟子就不忘宣扬自己的政治学说和治国方案。但他对滕世子居然怀疑自己的学说而生气,滕国毕竟是太小了。

D、孟子借《尚书》“若药不瞑眩,厥疾不瘳”为喻告诉滕世子,必须下决心去恶才能为善。

七、语言运用题(11分)

19、下面短文有三处表达不当,找出来并改正(在错处划线,直接改在划线处下面)(3分)

据有关部门报道,我国每年约有360亿吨的生活和工业污水排入江河,致使近三分之一的城市人得不到安全卫生的饮用水。这样,纯净水公司就很快迅速发展了。但是,经卫生部门监测,纯净水并不纯净,情况堪忧。为此,市政府要求几个纯净水公司的领导在近期内抓紧整改,使纯净水产品普遍的质量得到提高,让老百姓喝上真正的纯净水。

20、根据文意,为下面一段文字加一个概括性的结论(4分)

对《唐吉诃德》,17世纪西方文学评论家认为这是一个滑稽可笑的人物,18世纪的启蒙主义者则看出他的理性和可敬的品质,19世纪的浪漫派与批判现实主义作家都对他做出了很高的评价。在原苏联,有人认为他是没落阶级的人物。在中国,鲁迅先生既肯定他的志向,又批评他的主观盲动。茅盾先生则对他基本持否定态度,而周扬先生对他有非常之高称赞……众多的中外文学大家都对唐吉诃德有着浓厚的兴趣,仁者见仁,智者见智,可见, (不超过50个字)

21、阅读下面文字,从中找出能概括《寒江独钓图》主要特点的三个词语。(4分)

我在那幅《寒江独钓图》前伫立良久,沃雪千里,地老天荒,只有一只孤影,一叶篷舟……想起明人胡应麟所说,“独钓寒江雪,五字极闹”,这个“闹”字很刁,一下子就点化了柳公《江雪》一诗中昂扬的活力。我钦佩胡应麟,他分明是将柳宗元心底的世界,玩味透彻了。原来,画中的枯寂,不过是一种表象。那恍若轻绸的溪泉正在冰雪下面漾动,诱人的芭蕉正在雪天里挺立,而渚上的小舟,亦正在无声中悠然地划行。或许只有雪天的凄冷空旷,方能凸显生命的温热充实。那片苍茫空阔,并非一无所有,而是国画中的留白。

八、作文(70分)

请阅读尼采的一首小诗,按要求作文。

处世之道(尼采)

别爬上山顶去,也别站在山脚,打从半高处看,这世界最美好。

本诗表达的是尼采的一种人生观和世界观。你是否同意他的观点,也可能有自己的看法。你认为在不同的位置看到的世界有什么不同?从哪里看这个世界才最美好?结合你的人生感悟写一篇不少于800字的议论文,题目自拟。

参考答案

2010年12月

1-5略

滁州在五代战乱的时候,是兵家用武的地方。当年,太祖皇帝曾率领后周的军队在清流山下打败李璟的兵马十五万人,活捉南唐将领皇甫晖、姚凤于滁州东门之外,于是平定了滁州。我曾经考察过当地的山川形势,研究地方志,登上高处了望清流关,希望能找到皇甫晖、姚凤被擒的地方。但当年亲历战事的人都不在了,原来天下太平已经很久了啊。自从唐代政治颓败,海内四分五裂,天下豪杰并起,相互争夺,到处都是敌对政权,数也数不清。到了宋朝承受天命,圣人出世,四海统一。过去凭借山川险阻称王称霸的人,都被铲平消灭,百年之间,冷清清地只见清流山依旧高耸,清流河仍然清澈。想询问当时的战争情况,而那些经历过的人都早已死去了。 今天滁州位于江淮之间,地方偏僻,是船只车辆、商贾游客都很少到的地方。百姓生下来就不见外地的事情,安心于耕田种地,穿衣吃饭,养老送终。谁能知道皇上的功德,让百姓休养生息,如雨露滋润、阳光普照达百年之久呢!

我来到这里,喜欢它地方僻静而公事简少,又爱它的民风安恬闲适。既已在山谷间找到这样的甘泉,于是每天同滁州的人士抬头望山,低首听泉。(春天)采摘幽香的花草,(夏天)在大树的浓荫下休息,秋迎风霜,冬赏冰雪。秋冬的刻削裸露,春夏的清幽秀茂,四时的风光,无一不令人喜爱。民众也为年年谷物的丰收成熟而高兴,乐意与我同游。于是为他们推求这里的山川形胜,叙述这里风俗的美好,使民众知道能够安享丰年的欢乐,是因为有幸生于这太平无事的时代。而宣扬皇上的恩德,和民众共享欢乐,这是刺史职责范围内的事。 于是便写了这篇文章,并给亭子起名为丰乐。

16、本题可作如下回答:诗眼为“一枝”和“窥”。“一枝”为数量词,修饰梅,(字义)梅为报春之花,开放得早,用“一枝”而不用“数枝”或“几枝”(换字比较),则更能突出其开放得比其它梅花早,紧扣诗题,诗的意境也更完美。(意境) // “窥”字是“窥看”的意思,(字义)采用拟人手法(点出修辞),活画出禽鸟也被冰天雪地中一枝独放的早梅所吸引的情景,充满了生机和情趣。(意境)

17、①修整破旧的盔甲;给想像中的意中人取名:杜尔西内娅;

②神甫;理发师。

18、C(“但他对滕世子居然怀疑自己的学说而生气,滕国毕竟是太小了”有误)

19、“很快迅速发展了”改为“快速发展了”。

“几个纯净水公司的领导”改为“几家纯净水公司的领导”或“纯净水公司的几个领导”

角度五,虚化或放弃到底在哪里看世界:站在哪里并不重要,重要的是保持良好的心态。心态健康,自然能于成功的顶峰看到失败的危机,从痛苦的山脚窥见胜利的曙光。

值得注意的是,不要为了追求观点的新颖独到,而走上片面、偏激的道路,要学会用辨证、发展的眼光来看待分析事物。

同课章节目录