2021-2022学年统编版高中语文选择性必修下册4《望海潮》《扬州慢》对比阅读课件(24张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文选择性必修下册4《望海潮》《扬州慢》对比阅读课件(24张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-18 16:07:23 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

古城记

《望海潮》

《扬州慢》

核心素养目标

语言建构与运用:了解作者,知人论“词”,理解词意,熟读背诵两首词。

审美鉴赏与创造:学习诗词中点染的表现手法,掌握作者在意象选取及意境营造上的特点。

思维发展与提升:感受文本的情思与意境,感受词的音韵美、情感美、意境美,达到熟练背诵的程度。

文化传承与理解体会:培养对祖国河山的热爱之情。

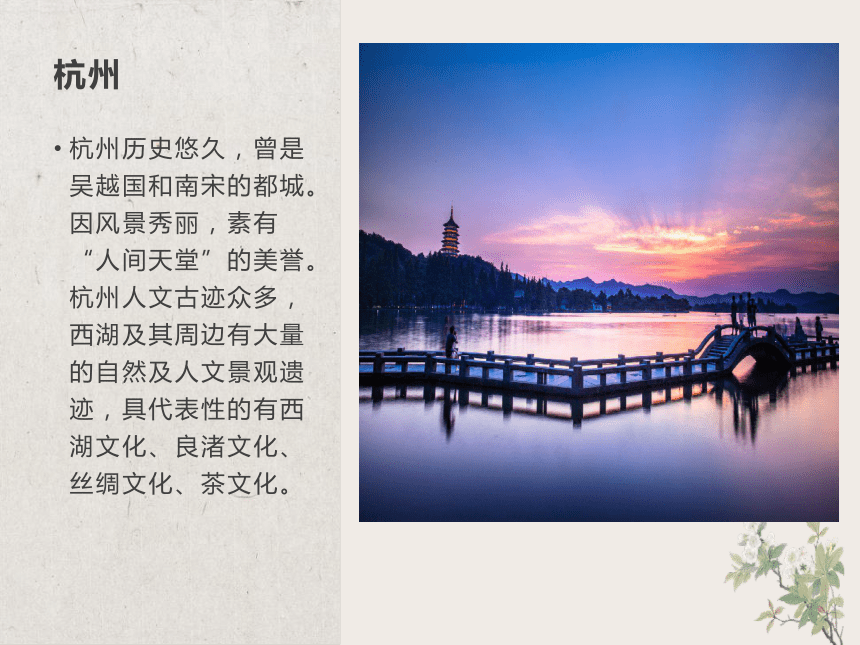

杭州

杭州历史悠久,曾是吴越国和南宋的都城。因风景秀丽,素有“人间天堂”的美誉。杭州人文古迹众多,西湖及其周边有大量的自然及人文景观遗迹,具代表性的有西湖文化、良渚文化、丝绸文化、茶文化。

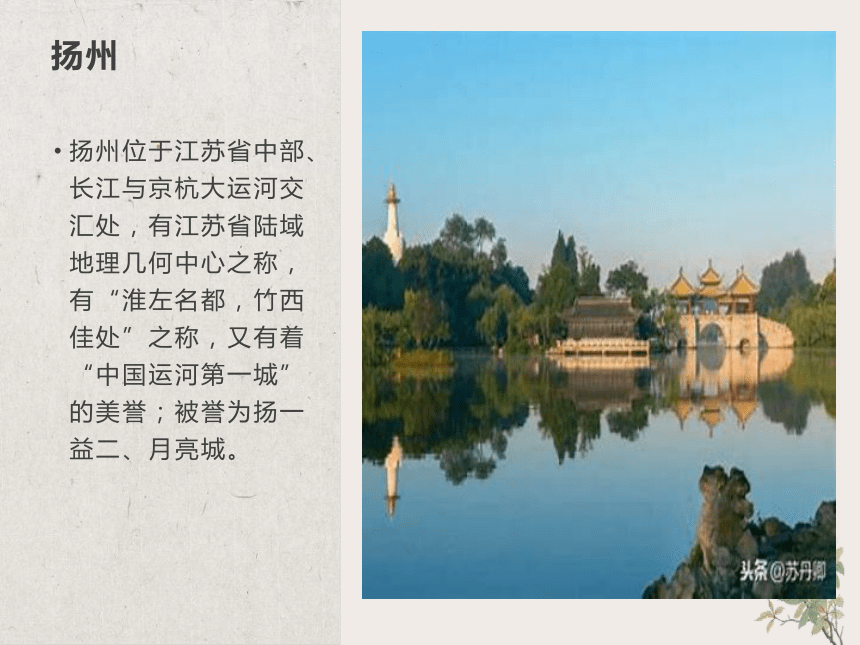

扬州

扬州位于江苏省中部、长江与京杭大运河交汇处,有江苏省陆域地理几何中心之称,有“淮左名都,竹西佳处”之称,又有着“中国运河第一城”的美誉;被誉为扬一益二、月亮城。

作者简介

柳永 ,北宋词人,原名三变,字耆卿,年轻时,常出入歌楼舞馆,为乐工歌伎撰写歌他的词其中有很大一部分内容写的是柳腰花容,弥漫着一种浓厚的脂粉气,受到守旧文人的歧视,且屡试不第。柳永对自己多次名落孙山很有牢骚,他写词说“忍把浮名,换了浅斟低唱。”后来又参加考试,宋仁宗看了他的名字说:“此人花前月下,且去浅斟低唱,何要浮名,且去填词!”柳永于是落魄京师,干脆自称“奉旨填词柳三变”,从此无所顾忌地纵游伎馆酒楼之间,致力于民间新声和词的艺术创作。

后来,他生活困顿潦倒,为谋求生活出路,47岁时,改名柳永,又参加进士考试,考试中第。中试后曾做过县令、屯田员外郎等小官,因此世人又称其为“柳屯田”或“柳郎中”。他一生穷困潦倒,死后由几个旧日相知的歌伎出钱才得以埋葬。

作者简介

姜夔(约1155—约1221),字尧章,自号白石道人,饶州鄱阳(今属江西)人,南宋著名词人。一生漫游各地,政治上困顿、失意,一生未入仕途,过着清客生活。他多才多艺,善书法、精音乐、能自度曲(十七首),诗词俱工,词尤负盛名。词风清丽典雅,以韵味的悠长、意境的空灵、色泽的清冷、气格的峭拔特立于词林。生前与辛弃疾、杨万里、范成大等为文字交。著有《白石道人诗集》。

在南宋词坛上,姜夔、辛弃疾、吴文英鼎足而三,成为“清空”词派的代表作家,在宋词的发展史上占有重要地位。

作品背景:《望海潮》——投赠之作

宋真宗咸平末年(1002—1003),柳永从家乡前往都城汴京(今河南开封)应考,途经钱塘(今浙江杭州)。柳永与孙何是布衣之交,此时孙何正好任两浙转运使,柳永想拜访他,但当时官府之家门禁极严,柳永为一介平民,是很难到孙何家去拜访的,于是柳永就写下了这首词,并使其在青楼被广泛传唱,以使孙何知道,后孙何亲自前往见面。孙何就请柳永吃了一顿饭,把他打发走了,后来也没有怎么提拔他。

作品背景:《扬州慢》——黍离之悲

扬州自隋开运河后即成为南北运输要道,富商大贾,云集其内,歌楼舞榭,林立其间。及宋南渡,与金隔淮相守,于是昔日繁华都会一变而为边城。

靖康之变(1126年)后,北宋灭亡,宋王朝南渡,此后金人屡次南侵。绍兴三十一年 (公元1161年),金人十万铁骑破扬州,大肆掳掠,“横尸二十里”,破坏极其惨重。淳熙三年(1176)的冬至日,21岁的姜夔经过扬州,目睹城里萧条荒凉的景况,缅想它原有的繁荣华美气象,黍离之悲油然而生,就写了这首《扬州慢》词来抒怀寄意

必备知识——词

1.词:是韵文文体之一,它萌芽于隋唐,兴于晚唐五代,极盛于宋。词本来是为配乐歌唱而写的诗,所以又被称为曲词、曲子词、乐府、歌曲、乐章、琴趣等;后逐渐与音乐分离路,成为诗的别体,所以又被称作诗余;因其句式长短不齐,故也称长短句。

2.词牌:由于词是配乐歌唱的,所以每首词都有或至少曾经有过一个乐谱,属于某种词调。每种词调有一个名称(如《西江月》《清平乐》等),这个名称就叫词牌。按照词调作词称为“倚声”或“填词”。

必备知识——词

3.词的分类:按字数分为小令、中调、长调。小令在58字以内,中调在59-90字,长调在91字以上。

4.词调中少数小令不分段称为“单调”;大部分词调分成两段,甚至三段、四段,分别称为“双调”“三叠”“四叠”。学术语为“片”或“阕”。一首词的两段分别称上、下片或上、下阕。词分片,仍属一首。

必备知识——词

【注】《黍离》选自《诗经·王风》,采于民间,是周代社会生活中的民间歌谣,基本产生于西周初叶至春秋中叶,距今三千年左右。关于它的缘起,毛诗序称:“《黍离》,闵宗周也。周大夫行役至于宗周,过宗庙公室,尽为黍离。闵宗周之颠覆,彷徨不忍去而作是诗也。”这种解说在后代得到普遍接受,黍离之悲成为重要典故,用以指亡国之痛。

卫风·黍离

彼黍离离,彼稷之苗。行迈靡靡,中心摇摇。知我者谓我心忧,不知我者谓我何求。悠悠苍天!此何人哉?

彼黍离离,彼稷之穗。行迈靡靡,中心如醉。知我者谓我心忧,不知我者谓我何求。悠悠苍天!此何人哉?

彼黍离离,彼稷之实。行迈靡靡,中心如噎。知我者谓我心忧,不知我者谓我何求。悠悠苍天!此何人哉?

活动一:

1.学生自由朗读,读准字音和节奏。

2.学生展示诵读。

东南/形胜,三吴/都会,钱塘/自古/繁华。烟柳/画桥,风帘/翠幕,参差/十万/人家。云树/绕/堤沙,怒涛/卷/霜雪,天堑/无涯。市列/珠玑,户盈/罗绮,竞/豪奢。

重湖/叠巘 /清嘉,有/三秋/桂子,十里/荷花。羌管/弄晴,菱歌/泛夜,嬉嬉/钓叟/莲娃。千骑/拥/高牙,乘醉/听/箫鼓,吟赏/烟霞。异日/图将/好景,归去/凤池/夸。

望海潮

扬 州 慢

淳熙丙申至日,予过维扬。夜雪初霁,荠麦弥望。入其城,则四顾萧条,寒水自碧,暮色渐起,戍角悲吟。予怀怆然,感慨今昔,因自度此曲。千岩老人以为有《黍离》之悲也。

淮左/名都,竹西/佳处,解鞍/少驻/初程。过/春风/十里,尽/荠麦/青青。自/胡马窥江/去后,废池/乔木,犹厌/言兵。渐/黄昏,清角/吹寒,都在/空城。

杜郎/俊赏,算/而今,重到/须惊。纵/豆蔻/词工,青楼/梦好,难赋/深情。二十四桥/仍在,波心/荡,冷月/无声。念/桥边/红药,年年/知为/谁生?

姜 夔

自读感知

1.《望海潮》描写的是杭州,作者笔下的杭州又是怎样的呢?作者的情感怎样?

2.《扬州慢》小序交代了什么内容。

3.《扬州慢》表达了作者怎样的感情,奠定了的感情基调?

生活和平、富足安乐、景色优美、贸易昌盛、安定和谐、国泰民安、官民同乐等等。作者面对繁华的杭州,看到美丽的景色后深感欣慰,言语间充满了赞美和愉悦之情。

时间;所见所闻;写作缘由;别人评价

情为悲情----予怀怆然;旨为悲旨----黍离之悲。

活动二:

结合注释(同步29页),理解文意,圈点勾画词《望海潮》“图将好景”中的“好景”,《扬州慢》实写的意象,归纳两首词在意象选取和意境营造上的不同之处。

意象 意象特点 意境 情感

《望海潮》 烟柳、画桥、风帘、翠幕、云树、堤沙、怒涛、天堑、珠玑重湖、叠巘、桂子、荷花、羌管、菱歌、钓叟莲娃、千骑、高牙等 色彩或明丽或浓艳,或芬芳或富贵,或优美或繁华 营造出浓艳瑰丽、秀美繁华、富庶奢华的意境, 充分表达了对杭州风物的惊叹、赞美与艳羡之情。

《扬州慢》 序文中的夜雪、荠麦、寒水、暮色、戍角,词中的废池乔木、清角、冷月” 色彩昏暗,色调阴冷,声音悲凉, 营造出的是萧条、荒凉、空寂,令人伤感的意境。 表达了对国家昔盛今衰的痛惜伤感之情。

活动三:

对比两篇文章,作者在手法上有何不同。

《望海潮》

清刘熙载《艺概·词曲概》:“词有点,有染。”说的是词的一种表现手法“点染”,它既有抽象的评点,又有具体的描述,二者紧密相连,表现鲜明的情志。《望海潮》就运用了“点染”的手法,请结合文本加以说明。

“点染”艺术

“点染”是诗词的一种艺术手法。

“点”:抽象的评点(总写)

“染”:具体的描述(分述)

点染间不能有其它相隔,必须是一气而下,二者紧密相连,表达共同意境。

《望海潮》

明确:①从全篇看,开头三句是点; “形胜”“繁华”四字点出了杭州的繁华热闹,宏伟气派。接着从几个方面分别详细描绘,是染。“烟柳”等句,通过具体的描述直观且鲜明地展现大都市的风采。雕栏画栋,房屋密集,人口众多,社会太平,百姓富足,此乃“繁华”也。

②“重湖叠清嘉”是点;“有三秋桂子,十里荷花。羌管弄晴,菱歌泛夜,嬉嬉钓叟莲娃”是染。其中的染,从三个方面进行,一是山色之美,二是湖荷之胜,三是人文风貌之佳。

今日

“荠麦青青”

“废池乔木”

“清角吹寒”

昔日

“名都”

“竹西佳处”

“春风十里”

繁华、热闹

破败、荒凉

对比

(虚写)

(实写)

“空城”

概括

情景

词句

手法

时间

虚实结合

用典

空荡荡的劫后惨象,满目凄凉,不堪回首,寄寓着词人对国家昔盛今衰的无限哀婉。

通感

视听结合

《扬州慢》

扬州慢

今日扬州和昔日扬州

杜牧诗句

荒凉之景寓悲伤之情

废池乔木,犹厌言兵

今日扬州和昔日扬州

渐黄昏,清角吹寒

虚实结合

对比

用典

借景抒情

拟人

视听结合 通感

联想

动静结合

若杜牧重到扬州……

波心荡,冷月无声

反衬 反问

知为谁生?

小结

《望海潮》开头总览杭州的优越位置和悠久历史,接着描绘此地风景的优美、市井的繁华以及人民生活的平和安乐。这首词采用铺叙的写法,以点带面,虚实相间,渲染烘托,形成一种畅达流利的气势。

《扬州慢》则聚焦于扬州今昔盛衰的对比。词人一面描摹眼前景象,一面想象杜牧重游故地的震惊和悲哀,强化了兵火劫后的沉痛心情。

古城记

《望海潮》

《扬州慢》

核心素养目标

语言建构与运用:了解作者,知人论“词”,理解词意,熟读背诵两首词。

审美鉴赏与创造:学习诗词中点染的表现手法,掌握作者在意象选取及意境营造上的特点。

思维发展与提升:感受文本的情思与意境,感受词的音韵美、情感美、意境美,达到熟练背诵的程度。

文化传承与理解体会:培养对祖国河山的热爱之情。

杭州

杭州历史悠久,曾是吴越国和南宋的都城。因风景秀丽,素有“人间天堂”的美誉。杭州人文古迹众多,西湖及其周边有大量的自然及人文景观遗迹,具代表性的有西湖文化、良渚文化、丝绸文化、茶文化。

扬州

扬州位于江苏省中部、长江与京杭大运河交汇处,有江苏省陆域地理几何中心之称,有“淮左名都,竹西佳处”之称,又有着“中国运河第一城”的美誉;被誉为扬一益二、月亮城。

作者简介

柳永 ,北宋词人,原名三变,字耆卿,年轻时,常出入歌楼舞馆,为乐工歌伎撰写歌他的词其中有很大一部分内容写的是柳腰花容,弥漫着一种浓厚的脂粉气,受到守旧文人的歧视,且屡试不第。柳永对自己多次名落孙山很有牢骚,他写词说“忍把浮名,换了浅斟低唱。”后来又参加考试,宋仁宗看了他的名字说:“此人花前月下,且去浅斟低唱,何要浮名,且去填词!”柳永于是落魄京师,干脆自称“奉旨填词柳三变”,从此无所顾忌地纵游伎馆酒楼之间,致力于民间新声和词的艺术创作。

后来,他生活困顿潦倒,为谋求生活出路,47岁时,改名柳永,又参加进士考试,考试中第。中试后曾做过县令、屯田员外郎等小官,因此世人又称其为“柳屯田”或“柳郎中”。他一生穷困潦倒,死后由几个旧日相知的歌伎出钱才得以埋葬。

作者简介

姜夔(约1155—约1221),字尧章,自号白石道人,饶州鄱阳(今属江西)人,南宋著名词人。一生漫游各地,政治上困顿、失意,一生未入仕途,过着清客生活。他多才多艺,善书法、精音乐、能自度曲(十七首),诗词俱工,词尤负盛名。词风清丽典雅,以韵味的悠长、意境的空灵、色泽的清冷、气格的峭拔特立于词林。生前与辛弃疾、杨万里、范成大等为文字交。著有《白石道人诗集》。

在南宋词坛上,姜夔、辛弃疾、吴文英鼎足而三,成为“清空”词派的代表作家,在宋词的发展史上占有重要地位。

作品背景:《望海潮》——投赠之作

宋真宗咸平末年(1002—1003),柳永从家乡前往都城汴京(今河南开封)应考,途经钱塘(今浙江杭州)。柳永与孙何是布衣之交,此时孙何正好任两浙转运使,柳永想拜访他,但当时官府之家门禁极严,柳永为一介平民,是很难到孙何家去拜访的,于是柳永就写下了这首词,并使其在青楼被广泛传唱,以使孙何知道,后孙何亲自前往见面。孙何就请柳永吃了一顿饭,把他打发走了,后来也没有怎么提拔他。

作品背景:《扬州慢》——黍离之悲

扬州自隋开运河后即成为南北运输要道,富商大贾,云集其内,歌楼舞榭,林立其间。及宋南渡,与金隔淮相守,于是昔日繁华都会一变而为边城。

靖康之变(1126年)后,北宋灭亡,宋王朝南渡,此后金人屡次南侵。绍兴三十一年 (公元1161年),金人十万铁骑破扬州,大肆掳掠,“横尸二十里”,破坏极其惨重。淳熙三年(1176)的冬至日,21岁的姜夔经过扬州,目睹城里萧条荒凉的景况,缅想它原有的繁荣华美气象,黍离之悲油然而生,就写了这首《扬州慢》词来抒怀寄意

必备知识——词

1.词:是韵文文体之一,它萌芽于隋唐,兴于晚唐五代,极盛于宋。词本来是为配乐歌唱而写的诗,所以又被称为曲词、曲子词、乐府、歌曲、乐章、琴趣等;后逐渐与音乐分离路,成为诗的别体,所以又被称作诗余;因其句式长短不齐,故也称长短句。

2.词牌:由于词是配乐歌唱的,所以每首词都有或至少曾经有过一个乐谱,属于某种词调。每种词调有一个名称(如《西江月》《清平乐》等),这个名称就叫词牌。按照词调作词称为“倚声”或“填词”。

必备知识——词

3.词的分类:按字数分为小令、中调、长调。小令在58字以内,中调在59-90字,长调在91字以上。

4.词调中少数小令不分段称为“单调”;大部分词调分成两段,甚至三段、四段,分别称为“双调”“三叠”“四叠”。学术语为“片”或“阕”。一首词的两段分别称上、下片或上、下阕。词分片,仍属一首。

必备知识——词

【注】《黍离》选自《诗经·王风》,采于民间,是周代社会生活中的民间歌谣,基本产生于西周初叶至春秋中叶,距今三千年左右。关于它的缘起,毛诗序称:“《黍离》,闵宗周也。周大夫行役至于宗周,过宗庙公室,尽为黍离。闵宗周之颠覆,彷徨不忍去而作是诗也。”这种解说在后代得到普遍接受,黍离之悲成为重要典故,用以指亡国之痛。

卫风·黍离

彼黍离离,彼稷之苗。行迈靡靡,中心摇摇。知我者谓我心忧,不知我者谓我何求。悠悠苍天!此何人哉?

彼黍离离,彼稷之穗。行迈靡靡,中心如醉。知我者谓我心忧,不知我者谓我何求。悠悠苍天!此何人哉?

彼黍离离,彼稷之实。行迈靡靡,中心如噎。知我者谓我心忧,不知我者谓我何求。悠悠苍天!此何人哉?

活动一:

1.学生自由朗读,读准字音和节奏。

2.学生展示诵读。

东南/形胜,三吴/都会,钱塘/自古/繁华。烟柳/画桥,风帘/翠幕,参差/十万/人家。云树/绕/堤沙,怒涛/卷/霜雪,天堑/无涯。市列/珠玑,户盈/罗绮,竞/豪奢。

重湖/叠巘 /清嘉,有/三秋/桂子,十里/荷花。羌管/弄晴,菱歌/泛夜,嬉嬉/钓叟/莲娃。千骑/拥/高牙,乘醉/听/箫鼓,吟赏/烟霞。异日/图将/好景,归去/凤池/夸。

望海潮

扬 州 慢

淳熙丙申至日,予过维扬。夜雪初霁,荠麦弥望。入其城,则四顾萧条,寒水自碧,暮色渐起,戍角悲吟。予怀怆然,感慨今昔,因自度此曲。千岩老人以为有《黍离》之悲也。

淮左/名都,竹西/佳处,解鞍/少驻/初程。过/春风/十里,尽/荠麦/青青。自/胡马窥江/去后,废池/乔木,犹厌/言兵。渐/黄昏,清角/吹寒,都在/空城。

杜郎/俊赏,算/而今,重到/须惊。纵/豆蔻/词工,青楼/梦好,难赋/深情。二十四桥/仍在,波心/荡,冷月/无声。念/桥边/红药,年年/知为/谁生?

姜 夔

自读感知

1.《望海潮》描写的是杭州,作者笔下的杭州又是怎样的呢?作者的情感怎样?

2.《扬州慢》小序交代了什么内容。

3.《扬州慢》表达了作者怎样的感情,奠定了的感情基调?

生活和平、富足安乐、景色优美、贸易昌盛、安定和谐、国泰民安、官民同乐等等。作者面对繁华的杭州,看到美丽的景色后深感欣慰,言语间充满了赞美和愉悦之情。

时间;所见所闻;写作缘由;别人评价

情为悲情----予怀怆然;旨为悲旨----黍离之悲。

活动二:

结合注释(同步29页),理解文意,圈点勾画词《望海潮》“图将好景”中的“好景”,《扬州慢》实写的意象,归纳两首词在意象选取和意境营造上的不同之处。

意象 意象特点 意境 情感

《望海潮》 烟柳、画桥、风帘、翠幕、云树、堤沙、怒涛、天堑、珠玑重湖、叠巘、桂子、荷花、羌管、菱歌、钓叟莲娃、千骑、高牙等 色彩或明丽或浓艳,或芬芳或富贵,或优美或繁华 营造出浓艳瑰丽、秀美繁华、富庶奢华的意境, 充分表达了对杭州风物的惊叹、赞美与艳羡之情。

《扬州慢》 序文中的夜雪、荠麦、寒水、暮色、戍角,词中的废池乔木、清角、冷月” 色彩昏暗,色调阴冷,声音悲凉, 营造出的是萧条、荒凉、空寂,令人伤感的意境。 表达了对国家昔盛今衰的痛惜伤感之情。

活动三:

对比两篇文章,作者在手法上有何不同。

《望海潮》

清刘熙载《艺概·词曲概》:“词有点,有染。”说的是词的一种表现手法“点染”,它既有抽象的评点,又有具体的描述,二者紧密相连,表现鲜明的情志。《望海潮》就运用了“点染”的手法,请结合文本加以说明。

“点染”艺术

“点染”是诗词的一种艺术手法。

“点”:抽象的评点(总写)

“染”:具体的描述(分述)

点染间不能有其它相隔,必须是一气而下,二者紧密相连,表达共同意境。

《望海潮》

明确:①从全篇看,开头三句是点; “形胜”“繁华”四字点出了杭州的繁华热闹,宏伟气派。接着从几个方面分别详细描绘,是染。“烟柳”等句,通过具体的描述直观且鲜明地展现大都市的风采。雕栏画栋,房屋密集,人口众多,社会太平,百姓富足,此乃“繁华”也。

②“重湖叠清嘉”是点;“有三秋桂子,十里荷花。羌管弄晴,菱歌泛夜,嬉嬉钓叟莲娃”是染。其中的染,从三个方面进行,一是山色之美,二是湖荷之胜,三是人文风貌之佳。

今日

“荠麦青青”

“废池乔木”

“清角吹寒”

昔日

“名都”

“竹西佳处”

“春风十里”

繁华、热闹

破败、荒凉

对比

(虚写)

(实写)

“空城”

概括

情景

词句

手法

时间

虚实结合

用典

空荡荡的劫后惨象,满目凄凉,不堪回首,寄寓着词人对国家昔盛今衰的无限哀婉。

通感

视听结合

《扬州慢》

扬州慢

今日扬州和昔日扬州

杜牧诗句

荒凉之景寓悲伤之情

废池乔木,犹厌言兵

今日扬州和昔日扬州

渐黄昏,清角吹寒

虚实结合

对比

用典

借景抒情

拟人

视听结合 通感

联想

动静结合

若杜牧重到扬州……

波心荡,冷月无声

反衬 反问

知为谁生?

小结

《望海潮》开头总览杭州的优越位置和悠久历史,接着描绘此地风景的优美、市井的繁华以及人民生活的平和安乐。这首词采用铺叙的写法,以点带面,虚实相间,渲染烘托,形成一种畅达流利的气势。

《扬州慢》则聚焦于扬州今昔盛衰的对比。词人一面描摹眼前景象,一面想象杜牧重游故地的震惊和悲哀,强化了兵火劫后的沉痛心情。