2021-2022学年统编版高中语文必修上册10.2《师说》课件(36张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修上册10.2《师说》课件(36张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-19 00:29:42 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

说

韩愈

中国文化史上第一篇论述有关教师的不朽之作。

1、了解写作背景、“古文运动”及“说"的文体知识。

2、学习借鉴本文正反对比的论证方法。

3、积累文中重要的实词、虚词和特殊句式。

4、树立尊师重教的思想,培养谦虚好学的优秀品质。

[教学目标]

一、有关文体“说”

(请同学们回忆初中所学《马说》,然后明确。)

说:

是古代的一种论说文体,属议论文范围,重在议论。可先叙后议,也可夹叙夹议。一般陈述对某种事物的见解,相当于现在的杂文。“说”,古义为陈述和解说,所以“师说”可理解为“解说从师的道理。”

二、知人论世

韩愈(768一824)字退之,唐代著名文学家、哲学家,河阳(今河南孟县)人。因为昌黎(今河北昌黎县)韩氏是望族,所以后人又称他为韩昌黎。他二十五岁中进士,二十九岁以后才登上仕途,累官至吏部侍郎。中间曾几度被贬,他的整个中年时代是不得志的。晚年任吏部侍郎,又称“韩吏部”。死后谥“文”,故又称“韩文公”。他与柳宗元一起大力倡导古文运动,与柳宗元齐名,并称“韩柳”。苏轼称他为“文起八代之衰”,明人列他为“唐宋八大家之首”。

韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、曾巩、王安石

“古文运动”是唐代文学史上的一次文学革新运动。它是针对六朝以来泛滥的浮华艳丽文风而发起的。韩愈和柳宗元是这场运动的主将。他们主张文章要像先秦两汉散文那样“言之有物”,要阐发孔孟之道;反对六朝以来单纯追求形式美、内容贫乏的骈俪文章;主张语言要新颖。对那些“言之有物”的古文也要“师其意而不师其词”“言贵创新、词必己出”“惟陈言之务去”。经过这次古文运动,终于把文体从六朝以来的浮艳的骈文中解放出来,奠定了唐宋实用散文的基础。

古文运动

“八代”指的是东汉、魏、晋、宋、齐、梁、陈、隋,这几个朝代正是骈文由形成到鼎盛的时代。另外,还可从虚的角度理解“八代”,即很长时间。

“衰”是针对八代中的骈文而言的。一个“衰”字,表达了唐宋古文家对骈文的贬斥和不满。从骈文的发展看,这一描述虽不乏主观色彩,但还是很准确的。因为两晋以后,骈文风气大盛,不分内容场合,几乎无文不骈、无语不偶,走向了形式主义歧途;内容上大多风花雪月,儿女情态,无病呻吟,趋于堕落。

到了唐代中叶,韩愈、柳宗元发起了声势浩大的古文运动,主张用散句单行的形式写作散文,使这种散文逐渐代替了此前的骈文,并持续千百年。在这场运动中,韩愈的开创之功是不可没的,并且以卓越的理论和创作实践,为古典散文的艺术生命注入了新鲜血液,为散文的历史发展开辟了一条康庄大道。所以,素来不轻易称许别人的苏轼也在《潮州韩文公庙碑》中作了“文起八代之衰”的千古赞誉。

此文作于唐德宗贞元十八年(802),是针对门第观念影响下“耻学于师”的坏风气写的。自魏文帝曹丕实行九品中正制后,形成了以士族为代表的门阀制度,重门第之分,严士庶之别,士族的子弟,凭高贵的门第可以做官,他们不需要学习,也看不起老师,他们尊“家法”而鄙“从师”。到唐代,九品中正制废除,改以官爵的高下为区分门第的标准。这对择师也有很大的影响,在当时士大夫阶层中,就普遍存在着从师“位卑则足羞,官盛则近谀”的心理。韩愈反对这种错误的观念,广招弟子,提出以“道”为师,“道” 在即师在,这是有进步意义的。

三、写作背景

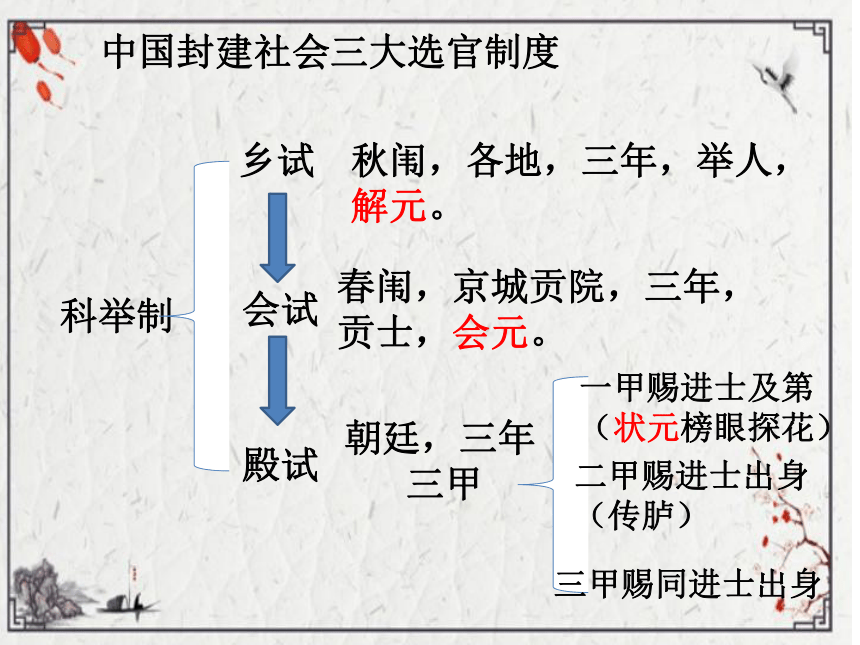

中国封建社会三大选官制度

科举制

乡试

会试

殿试

秋闱,各地,三年,举人,解元。

春闱,京城贡院,三年,贡士,会元。

朝廷,三年

三甲

一甲赐进士及第

(状元榜眼探花)

二甲赐进士出身

(传胪)

三甲赐同进士出身

写作背景

由魏晋氏以下,人益不事师。今之世不闻有师,有,辄哗笑之,以为狂人。独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师,世果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。愈以是得狂名。 (柳宗元《答韦中立论师道书》)

研读第一段

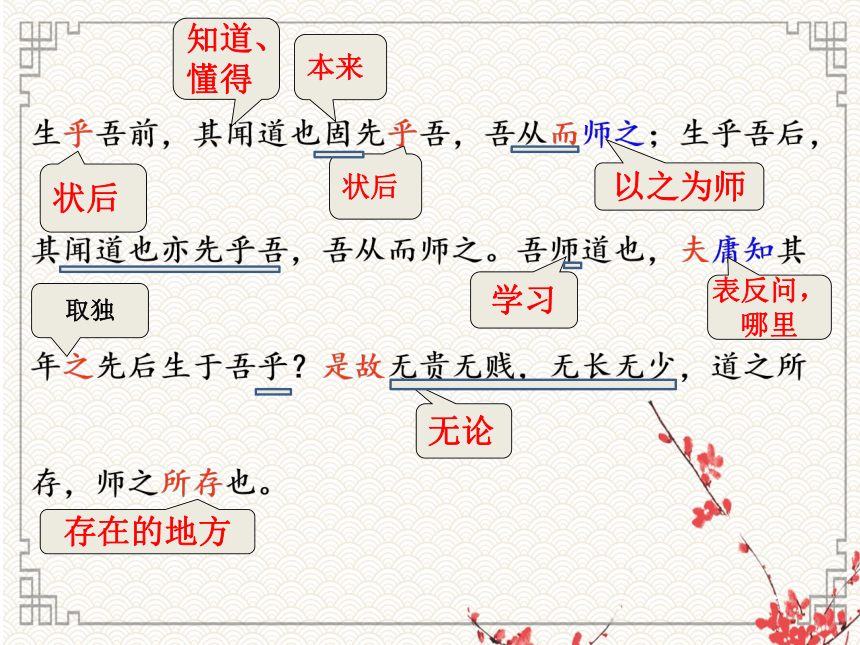

受通授,传授

转折连词

指示代词,它们

动词,成为

求学的人

用来……的

疑难

道:儒家思想

业:儒家经典

承接连词

状后

状后

以之为师

学习

取独

无论

存在的地方

表反问,哪里

知道、懂得

本来

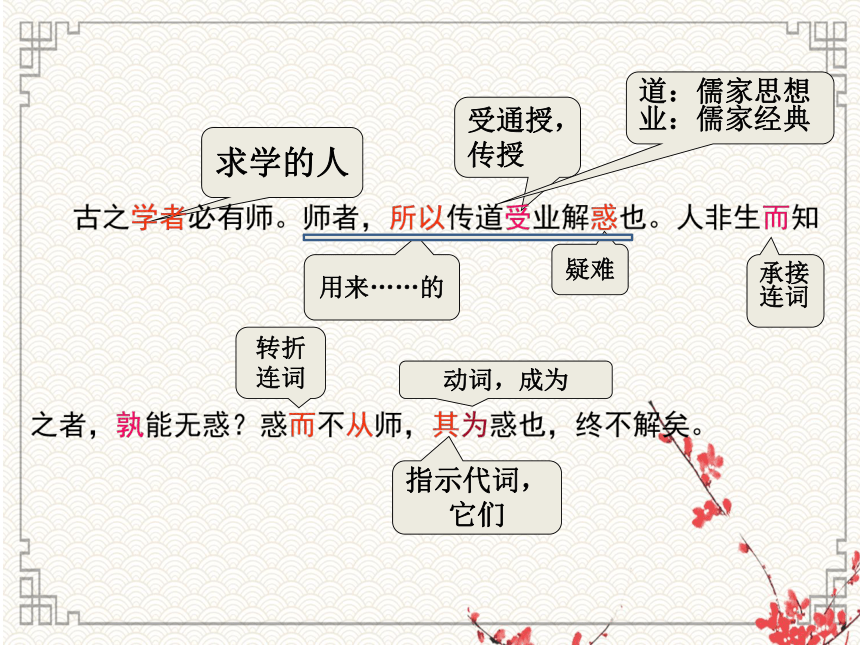

1、研习课文第一段

①本文的题目是“师说”,那么针对“从师”的问题韩愈提出了什么中心论点?(用原句话回答并翻译)

明确:古之学者必有师。

②第一段的行文思路是什么?运用了怎样的论证方法?

明确:

①第一层,先开门见山提出中心论点。

②第二层,再从正面概论教师的职能:传道、受业、解惑。

③第三层,然后从反面论证无师不能解惑,从理论上阐明从师的必要性。

④第四层,再然后从正面提出择师的标准。

⑤第五层,最后归纳上文,点明从师的原则。

研读第二段

尊师学习的风尚

超出一般人

以……为耻

尚且,还

低于

……的原因

揣度语气副词,大约,大概

一般人

圣明的人

更加

对于

以……为耻

文辞的休止和停顿

宾前,不知句读,不解惑

通“否”

指示代词,那些

糊涂

有的

小的方面

大的方面

从师学习

代词,这些

以……为耻

拜别人为师

这类人

如此之类

名词作状语,成群

恢复

并列、排列

竟

反问语气词

属、伦、辈、侪、俦、曹、徒

感到羞耻

2、研习课文第二段

①本段论述的分论点是什么?主要运用了什么论证方法?

明确:

分论点:

师道之不传也久矣,欲人之无惑也难矣!

主要运用的论证方法:

正反对比论证。

古之圣人——今之众人

于其子——于其身

巫医乐师百工之人——士大夫之族

对比论证

三组对比,矛头所向?

——批判当时士大夫中流行的耻于从师的不良风气。论证了从师学习的重要性。

研读第三段

固定的老师

以…为师

这类人

超过

专门研究

不一定

懂得道理

学术技艺

3、研习第三段

①本段提出的分论点是什么?采用了怎样的论证方法?

明确:

①本段的中心论点是:圣人无常师。

采用了举例论证、引用论证的方法。

研读第四段

李氏子蟠年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

先秦两汉的散文

全面

介词,向

赠送

介词,被

解释经书的著作

古人从师之道

4、研读课文第四段

①作者为什么称赞李蟠?

明确:

①作者赞扬李蟠,既是对他不从流俗的肯定,也

的中心是对士大夫们“不从师”的有力批判;既针砭时弊,又通过赞扬李蟠倡导从师。

②本段在文中起什么作用?

这段点明作者作《师说》的缘由,树立“不拘于时”、“能行古道”的榜样,总结全文。同时“不拘于时”照应第2段,“能行古道”照应第3段。

课堂探究

1. 试分析本文的语言特色

①句式灵活,整句散句结合。 整齐的排偶句和灵活的散句交错运用,配合自然,错落有致。例如,第2段:“古之圣人,其出人也远矣,犹旦从师而问焉”,与“今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师”,是排偶句。接下去,“是故圣益圣,愚亦愚,圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎”则是散句。

②语气多变。“圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎”,推测语气;“小学而大遗,吾未见其明也”,否定、责备语气;“巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪与欤”,讽刺语气,感情强烈。

③顶真修辞手法的运用。 顶真,用上一句的结尾的词语做下一句的起头,使前后句子的头尾蝉联,上递下接。本文有好几处运用这种修辞手法,例如“古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。”

2. 试分析本文的论证特色

①破立结合的论证方式。立—破—立。首先开门见山,提出论点;其次从反面论证不从师的危害;最后得出行古道的结论。

②递进结构。作者一开篇就以一个明确的定义确定了老师的职责,由这个定义出发,由“解惑”说到“从师”,经过一番推论,得出“道之所存,师之所存”的结论。层层衔接,一气贯通,论证严密。

③论证方法多样。运用了对比论证、反面论证、引用论证,举例论证。

3. 本文有哪些思想观点在今天仍有借鉴意义?哪些观点值得商榷?

(1)《师说》中所体现的进步思想至少有三点:

①突破了一般人对教师作用认识的局限,从“授之书而习其句读”的“受业”,拓展到“传道”“解惑”,明确提出“师者,所以传道受业解惑也”这个全新的概念。这在当时是一个了不起的创新,在今天仍有现实意义,即教书育人相结合。

②针对“士大夫之族”的门第观念,明确提出“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也”的全新的从师观念。这种新观念,开拓了为师者的广阔领域。

③在“道之所存,师之所存”这一观点的指导下,从“闻道有先后,术业有专攻”的客观事实出发,推论出“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”的崭新观点,说明师生关系是相对的,教与学是可以相长的。这种思想闪耀着朴素的辩证唯物论的光辉。

(2)在对待“巫医乐师百工之人”与“士大夫之族”的态度上,虽然肯定前者否定后者,但从“今其智乃反不能及”句意看,对前者存有偏见。

课外拓展

杏坛——中国最早的讲堂

杏坛讲学图

“杏坛”的典故最早出自于庄子的一则寓言。庄子在那则寓言里,说孔子到处聚徒授业,每到一处就在杏林里讲学。休息的时候,就坐在杏坛之上。后来人们就根据庄子的这则寓言,把“杏坛”称作孔子讲学的地方,也泛指聚众讲学的场所。后来,人们在山东曲阜孔庙大成殿前为之筑坛、建亭、书碑、植杏。北宋时,孔子后代又在曲阜祖庙筑坛,环植杏树,遂以“杏坛”名之。

“杏坛”和“杏林”两者之间虽然只有一字之差,但所指却不一样。前者指教育,后者指医道。

提起“杏林”,这里还有一段典故。据晋人葛洪《神仙传·董奉》里说,有一个人叫董奉,平时他不种田,专门给人看病。但是,他从来不收病人的钱,却有一个要求:病重的好了以后种五棵杏树,病轻的好了以后种一棵杏树。几年后,这些杏树都结果了。于是,董奉又对人们说,如果谁要买杏的话,不要钱,只要用谷子换。这样,董奉又有了许多的谷子。他用这些谷子接济穷人和过路者旅资不够的人。后来,人们就用“杏林”来形容董奉为民谋利益的事。再以后,人们又将“杏林”引申为“杏林春暖”,“誉满杏林”等,但都是指那些医道非凡或医德高尚的人。

《孟子 滕文公上》:“夏曰校,殷曰序,周曰庠。”

官学:官学是指中国封建朝廷直接举办和管辖,以及历代官府按照行政区划在地方所办的学校系统。

包括中央官学和地方官学,共同构成了中国古代最主要的官学教育制度。

私学:私学,是中国古代私人办理的学校,与官学相对而言。私学产生于春秋时期,孔子虽非私学的首创者,但以孔子私学规模最大,影响最深,历时2000余年,在中国教育史上占有重要地位。

太学:原本指周代设立在天子都城的学校“辟雍”,汉武帝接受董仲舒建议,在长安设立了国家最高学府,取名“太学”。

国子监:隋朝以后的中央官学,中国古代最高学府和教育管理机构,又称国子学或国子寺。

文化常识:古代学校

说

韩愈

中国文化史上第一篇论述有关教师的不朽之作。

1、了解写作背景、“古文运动”及“说"的文体知识。

2、学习借鉴本文正反对比的论证方法。

3、积累文中重要的实词、虚词和特殊句式。

4、树立尊师重教的思想,培养谦虚好学的优秀品质。

[教学目标]

一、有关文体“说”

(请同学们回忆初中所学《马说》,然后明确。)

说:

是古代的一种论说文体,属议论文范围,重在议论。可先叙后议,也可夹叙夹议。一般陈述对某种事物的见解,相当于现在的杂文。“说”,古义为陈述和解说,所以“师说”可理解为“解说从师的道理。”

二、知人论世

韩愈(768一824)字退之,唐代著名文学家、哲学家,河阳(今河南孟县)人。因为昌黎(今河北昌黎县)韩氏是望族,所以后人又称他为韩昌黎。他二十五岁中进士,二十九岁以后才登上仕途,累官至吏部侍郎。中间曾几度被贬,他的整个中年时代是不得志的。晚年任吏部侍郎,又称“韩吏部”。死后谥“文”,故又称“韩文公”。他与柳宗元一起大力倡导古文运动,与柳宗元齐名,并称“韩柳”。苏轼称他为“文起八代之衰”,明人列他为“唐宋八大家之首”。

韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、曾巩、王安石

“古文运动”是唐代文学史上的一次文学革新运动。它是针对六朝以来泛滥的浮华艳丽文风而发起的。韩愈和柳宗元是这场运动的主将。他们主张文章要像先秦两汉散文那样“言之有物”,要阐发孔孟之道;反对六朝以来单纯追求形式美、内容贫乏的骈俪文章;主张语言要新颖。对那些“言之有物”的古文也要“师其意而不师其词”“言贵创新、词必己出”“惟陈言之务去”。经过这次古文运动,终于把文体从六朝以来的浮艳的骈文中解放出来,奠定了唐宋实用散文的基础。

古文运动

“八代”指的是东汉、魏、晋、宋、齐、梁、陈、隋,这几个朝代正是骈文由形成到鼎盛的时代。另外,还可从虚的角度理解“八代”,即很长时间。

“衰”是针对八代中的骈文而言的。一个“衰”字,表达了唐宋古文家对骈文的贬斥和不满。从骈文的发展看,这一描述虽不乏主观色彩,但还是很准确的。因为两晋以后,骈文风气大盛,不分内容场合,几乎无文不骈、无语不偶,走向了形式主义歧途;内容上大多风花雪月,儿女情态,无病呻吟,趋于堕落。

到了唐代中叶,韩愈、柳宗元发起了声势浩大的古文运动,主张用散句单行的形式写作散文,使这种散文逐渐代替了此前的骈文,并持续千百年。在这场运动中,韩愈的开创之功是不可没的,并且以卓越的理论和创作实践,为古典散文的艺术生命注入了新鲜血液,为散文的历史发展开辟了一条康庄大道。所以,素来不轻易称许别人的苏轼也在《潮州韩文公庙碑》中作了“文起八代之衰”的千古赞誉。

此文作于唐德宗贞元十八年(802),是针对门第观念影响下“耻学于师”的坏风气写的。自魏文帝曹丕实行九品中正制后,形成了以士族为代表的门阀制度,重门第之分,严士庶之别,士族的子弟,凭高贵的门第可以做官,他们不需要学习,也看不起老师,他们尊“家法”而鄙“从师”。到唐代,九品中正制废除,改以官爵的高下为区分门第的标准。这对择师也有很大的影响,在当时士大夫阶层中,就普遍存在着从师“位卑则足羞,官盛则近谀”的心理。韩愈反对这种错误的观念,广招弟子,提出以“道”为师,“道” 在即师在,这是有进步意义的。

三、写作背景

中国封建社会三大选官制度

科举制

乡试

会试

殿试

秋闱,各地,三年,举人,解元。

春闱,京城贡院,三年,贡士,会元。

朝廷,三年

三甲

一甲赐进士及第

(状元榜眼探花)

二甲赐进士出身

(传胪)

三甲赐同进士出身

写作背景

由魏晋氏以下,人益不事师。今之世不闻有师,有,辄哗笑之,以为狂人。独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师,世果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。愈以是得狂名。 (柳宗元《答韦中立论师道书》)

研读第一段

受通授,传授

转折连词

指示代词,它们

动词,成为

求学的人

用来……的

疑难

道:儒家思想

业:儒家经典

承接连词

状后

状后

以之为师

学习

取独

无论

存在的地方

表反问,哪里

知道、懂得

本来

1、研习课文第一段

①本文的题目是“师说”,那么针对“从师”的问题韩愈提出了什么中心论点?(用原句话回答并翻译)

明确:古之学者必有师。

②第一段的行文思路是什么?运用了怎样的论证方法?

明确:

①第一层,先开门见山提出中心论点。

②第二层,再从正面概论教师的职能:传道、受业、解惑。

③第三层,然后从反面论证无师不能解惑,从理论上阐明从师的必要性。

④第四层,再然后从正面提出择师的标准。

⑤第五层,最后归纳上文,点明从师的原则。

研读第二段

尊师学习的风尚

超出一般人

以……为耻

尚且,还

低于

……的原因

揣度语气副词,大约,大概

一般人

圣明的人

更加

对于

以……为耻

文辞的休止和停顿

宾前,不知句读,不解惑

通“否”

指示代词,那些

糊涂

有的

小的方面

大的方面

从师学习

代词,这些

以……为耻

拜别人为师

这类人

如此之类

名词作状语,成群

恢复

并列、排列

竟

反问语气词

属、伦、辈、侪、俦、曹、徒

感到羞耻

2、研习课文第二段

①本段论述的分论点是什么?主要运用了什么论证方法?

明确:

分论点:

师道之不传也久矣,欲人之无惑也难矣!

主要运用的论证方法:

正反对比论证。

古之圣人——今之众人

于其子——于其身

巫医乐师百工之人——士大夫之族

对比论证

三组对比,矛头所向?

——批判当时士大夫中流行的耻于从师的不良风气。论证了从师学习的重要性。

研读第三段

固定的老师

以…为师

这类人

超过

专门研究

不一定

懂得道理

学术技艺

3、研习第三段

①本段提出的分论点是什么?采用了怎样的论证方法?

明确:

①本段的中心论点是:圣人无常师。

采用了举例论证、引用论证的方法。

研读第四段

李氏子蟠年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

先秦两汉的散文

全面

介词,向

赠送

介词,被

解释经书的著作

古人从师之道

4、研读课文第四段

①作者为什么称赞李蟠?

明确:

①作者赞扬李蟠,既是对他不从流俗的肯定,也

的中心是对士大夫们“不从师”的有力批判;既针砭时弊,又通过赞扬李蟠倡导从师。

②本段在文中起什么作用?

这段点明作者作《师说》的缘由,树立“不拘于时”、“能行古道”的榜样,总结全文。同时“不拘于时”照应第2段,“能行古道”照应第3段。

课堂探究

1. 试分析本文的语言特色

①句式灵活,整句散句结合。 整齐的排偶句和灵活的散句交错运用,配合自然,错落有致。例如,第2段:“古之圣人,其出人也远矣,犹旦从师而问焉”,与“今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师”,是排偶句。接下去,“是故圣益圣,愚亦愚,圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎”则是散句。

②语气多变。“圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎”,推测语气;“小学而大遗,吾未见其明也”,否定、责备语气;“巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪与欤”,讽刺语气,感情强烈。

③顶真修辞手法的运用。 顶真,用上一句的结尾的词语做下一句的起头,使前后句子的头尾蝉联,上递下接。本文有好几处运用这种修辞手法,例如“古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。”

2. 试分析本文的论证特色

①破立结合的论证方式。立—破—立。首先开门见山,提出论点;其次从反面论证不从师的危害;最后得出行古道的结论。

②递进结构。作者一开篇就以一个明确的定义确定了老师的职责,由这个定义出发,由“解惑”说到“从师”,经过一番推论,得出“道之所存,师之所存”的结论。层层衔接,一气贯通,论证严密。

③论证方法多样。运用了对比论证、反面论证、引用论证,举例论证。

3. 本文有哪些思想观点在今天仍有借鉴意义?哪些观点值得商榷?

(1)《师说》中所体现的进步思想至少有三点:

①突破了一般人对教师作用认识的局限,从“授之书而习其句读”的“受业”,拓展到“传道”“解惑”,明确提出“师者,所以传道受业解惑也”这个全新的概念。这在当时是一个了不起的创新,在今天仍有现实意义,即教书育人相结合。

②针对“士大夫之族”的门第观念,明确提出“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也”的全新的从师观念。这种新观念,开拓了为师者的广阔领域。

③在“道之所存,师之所存”这一观点的指导下,从“闻道有先后,术业有专攻”的客观事实出发,推论出“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”的崭新观点,说明师生关系是相对的,教与学是可以相长的。这种思想闪耀着朴素的辩证唯物论的光辉。

(2)在对待“巫医乐师百工之人”与“士大夫之族”的态度上,虽然肯定前者否定后者,但从“今其智乃反不能及”句意看,对前者存有偏见。

课外拓展

杏坛——中国最早的讲堂

杏坛讲学图

“杏坛”的典故最早出自于庄子的一则寓言。庄子在那则寓言里,说孔子到处聚徒授业,每到一处就在杏林里讲学。休息的时候,就坐在杏坛之上。后来人们就根据庄子的这则寓言,把“杏坛”称作孔子讲学的地方,也泛指聚众讲学的场所。后来,人们在山东曲阜孔庙大成殿前为之筑坛、建亭、书碑、植杏。北宋时,孔子后代又在曲阜祖庙筑坛,环植杏树,遂以“杏坛”名之。

“杏坛”和“杏林”两者之间虽然只有一字之差,但所指却不一样。前者指教育,后者指医道。

提起“杏林”,这里还有一段典故。据晋人葛洪《神仙传·董奉》里说,有一个人叫董奉,平时他不种田,专门给人看病。但是,他从来不收病人的钱,却有一个要求:病重的好了以后种五棵杏树,病轻的好了以后种一棵杏树。几年后,这些杏树都结果了。于是,董奉又对人们说,如果谁要买杏的话,不要钱,只要用谷子换。这样,董奉又有了许多的谷子。他用这些谷子接济穷人和过路者旅资不够的人。后来,人们就用“杏林”来形容董奉为民谋利益的事。再以后,人们又将“杏林”引申为“杏林春暖”,“誉满杏林”等,但都是指那些医道非凡或医德高尚的人。

《孟子 滕文公上》:“夏曰校,殷曰序,周曰庠。”

官学:官学是指中国封建朝廷直接举办和管辖,以及历代官府按照行政区划在地方所办的学校系统。

包括中央官学和地方官学,共同构成了中国古代最主要的官学教育制度。

私学:私学,是中国古代私人办理的学校,与官学相对而言。私学产生于春秋时期,孔子虽非私学的首创者,但以孔子私学规模最大,影响最深,历时2000余年,在中国教育史上占有重要地位。

太学:原本指周代设立在天子都城的学校“辟雍”,汉武帝接受董仲舒建议,在长安设立了国家最高学府,取名“太学”。

国子监:隋朝以后的中央官学,中国古代最高学府和教育管理机构,又称国子学或国子寺。

文化常识:古代学校

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读