2021-2022学年河南省驻马店市平舆县八年级上学期期中生物试卷(word版 含解析)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年河南省驻马店市平舆县八年级上学期期中生物试卷(word版 含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 198.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-03-19 09:00:28 | ||

图片预览

文档简介

2021-2022学年河南省驻马店市平舆县八年级(上)期中生物试卷

一、选择题(本大题共20小题,共20.0分)

涡虫和水螅都有口无肛门,但它们却分别属于不同的无脊椎动物类群。这两种动物的主要区别是( )

A. 身体呈两侧对称还是辐射对称

B. 是单细胞还是多细胞

C. 身体有无分节

D. 体表有无外骨骼

下列关于腔肠动物的叙述,哪一项是错误的( )

A. 珊瑚虫、海葵、海蜇是腔肠动物

B. 腔肠动物一般是脊椎动物

C. 腔肠动物有口无肛门,食物和食物残渣都由口进出

D. 都是生活在水中

无脊椎动物种类繁多,主要类群有腔肠动物、扁形动物、线形动物、软体动物、环节动物和节肢动物等。下列属于扁形动物的是( )

A. 涡虫、血吸虫 B. 蜈蚣、蜘蛛 C. 水母、水螅 D. 蛲虫、钩虫

图中所示动物是长着一个“头”和许多个“屁股”的虫子。它拥有罕见的分支状身体,身体由许多相似的环状体节构成,体内的消化管、神经、血管等结构都会在身体分叉处形成分支。消化管前端有口,分支末端长着肛门。该动物属于( )

A. 环节动物 B. 节肢动物 C. 线形动物 D. 扁形动物

形形色色的动物都有着与其生存环境相适应的形态结构。下列说法正确的是( )

A. 气门是蝗虫的呼吸器官

B. 昆虫是无脊椎动物中唯一会飞的动物

C. 蝗虫体表的外骨骼和蛏的贝壳的作用是一样的

D. 营寄生生活的血吸虫和蛔虫,体表都有角质层,生殖器官发达

2021年入侵中国12省的红火蚁(如图)是全球公认的百种最危险入侵物种之一,被咬会有火灼感,严重者可能丧命。下列关于红火蚁的说法正确的是( )

A. 有一对触角、三对足,属于昆虫

B. 用体壁呼吸,属于环节动物

C. 体表有坚韧的外骨骼,属于脊椎动物

D. 附肢分节,身体不分节,属于节肢动物

鱼类家族要举行趣味运动会。一大早,鲸鱼、鲫鱼、鳄鱼、章鱼、娃娃鱼、小丑鱼、鲨鱼、鲤鱼。甲鱼、鲈鱼便纷纷赶来。运动会组委会在赛前对报名选手进行了严格的资格审查。都不具备参赛资格的是( )

A. 鲸鱼、鳄鱼、章鱼、娃娃鱼、甲鱼

B. 鲸鱼、鳄鱼、娃娃鱼、鲨鱼

C. 鲸鱼、鳄鱼、章鱼、小丑鱼、甲鱼

D. 鳄鱼、鲫鱼、章鱼、甲鱼

某生物小组探究“某因素对金鱼呼吸频率的影响”,获得的部分数据如下。下列叙述错误的是( )

呼吸频率(次/分钟)水温 第一次 第二次 第三次

1号金鱼 2号金鱼 3号金鱼 1号金鱼 2号金鱼 3号金鱼 1号金鱼 2号金鱼 3号金鱼

5℃ 10 7 9 11 6 9 10 7 8

20℃ 76 45 63 65 53 69 69 47 61

A. 该实验的变量是不同的金鱼

B. 每次实验用3条金鱼是为了避免偶然性

C. 同一温度下的数据应取平均值,目的是减小误差

D. 在一定温度范围内,温度越高,金鱼的呼吸频率越快

2021年3月,嘉道理中国保育发文称,其团队在海南发现一个全新物种-海南小姬蛙。海南小姬蛙体型很小,雄蛙约23-25mm,雌蛙约28-30mm。下列关于海南小姬蛙的说法错误的是( )

A. 其发育方式为变态发育

B. 属于两栖动物

C. 用肺呼吸,可以生活在干旱的环境中

D. 体温不恒定

爬行动物比两栖动物更适应陆地生活的原因是( )

①体表覆盖角质鳞片或甲

②生殖和发育离摆脱了水的限制

③幼体用鳃呼吸

④皮肤裸露

⑤完全用肺呼吸

A. ①③④ B. ①②⑤ C. ②③④ D. ③④⑤

“布谷飞飞劝早耕,舂锄扑扑趁春晴”。下列关于布谷鸟特征的叙述,错误的是( )

A. 气囊辅助肺呼吸,增加了气体交换的面积

B. 骨骼轻、薄、坚固,长骨中空,减轻体重

C. 胸肌发达,附着在胸骨上,牵动两翼飞行

D. 体温恒定,增强了对外界环境的适应能力

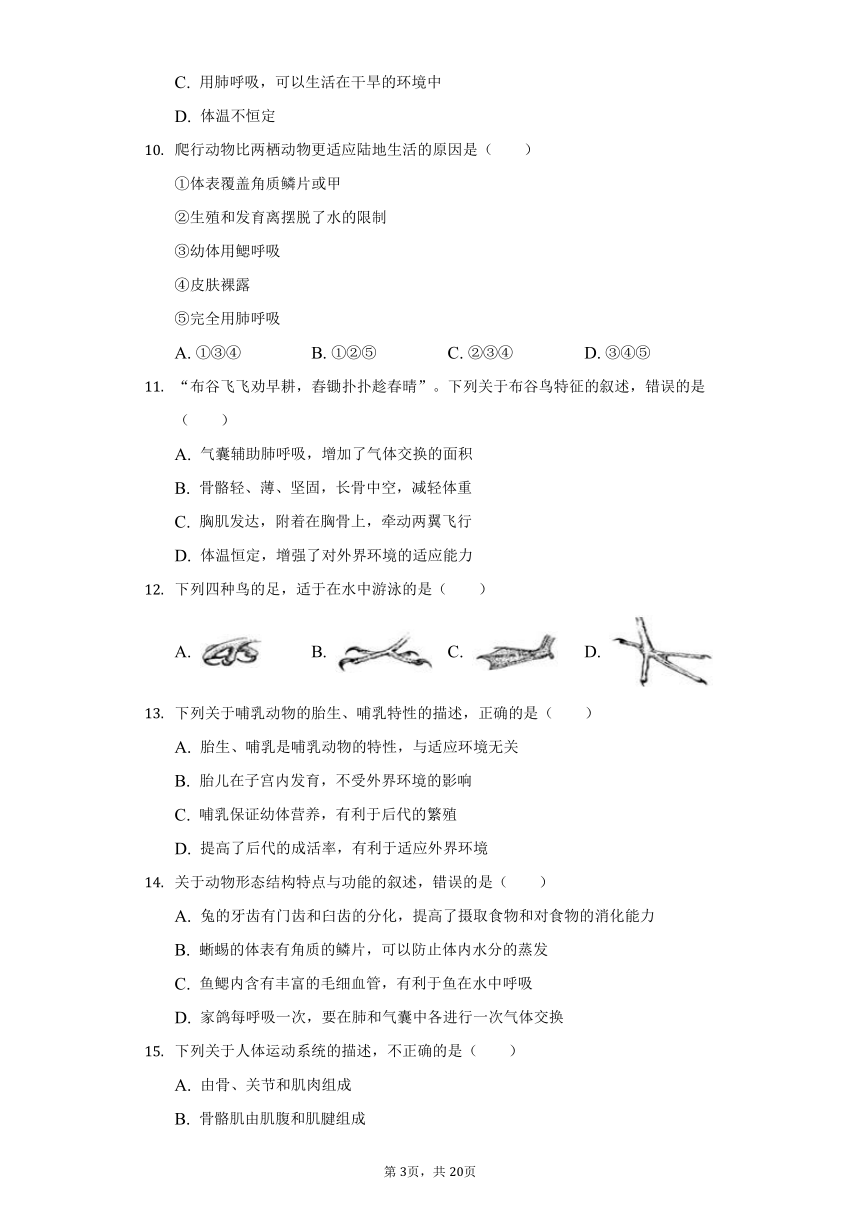

下列四种鸟的足,适于在水中游泳的是( )

A. B. C. D.

下列关于哺乳动物的胎生、哺乳特性的描述,正确的是( )

A. 胎生、哺乳是哺乳动物的特性,与适应环境无关

B. 胎儿在子宫内发育,不受外界环境的影响

C. 哺乳保证幼体营养,有利于后代的繁殖

D. 提高了后代的成活率,有利于适应外界环境

关于动物形态结构特点与功能的叙述,错误的是( )

A. 兔的牙齿有门齿和臼齿的分化,提高了摄取食物和对食物的消化能力

B. 蜥蜴的体表有角质的鳞片,可以防止体内水分的蒸发

C. 鱼鳃内含有丰富的毛细血管,有利于鱼在水中呼吸

D. 家鸽每呼吸一次,要在肺和气囊中各进行一次气体交换

下列关于人体运动系统的描述,不正确的是( )

A. 由骨、关节和肌肉组成

B. 骨骼肌由肌腹和肌腱组成

C. 关节腔内的滑液可以减小骨与骨之间的摩擦

D. 骨骼肌的两端都附着在同一块骨上

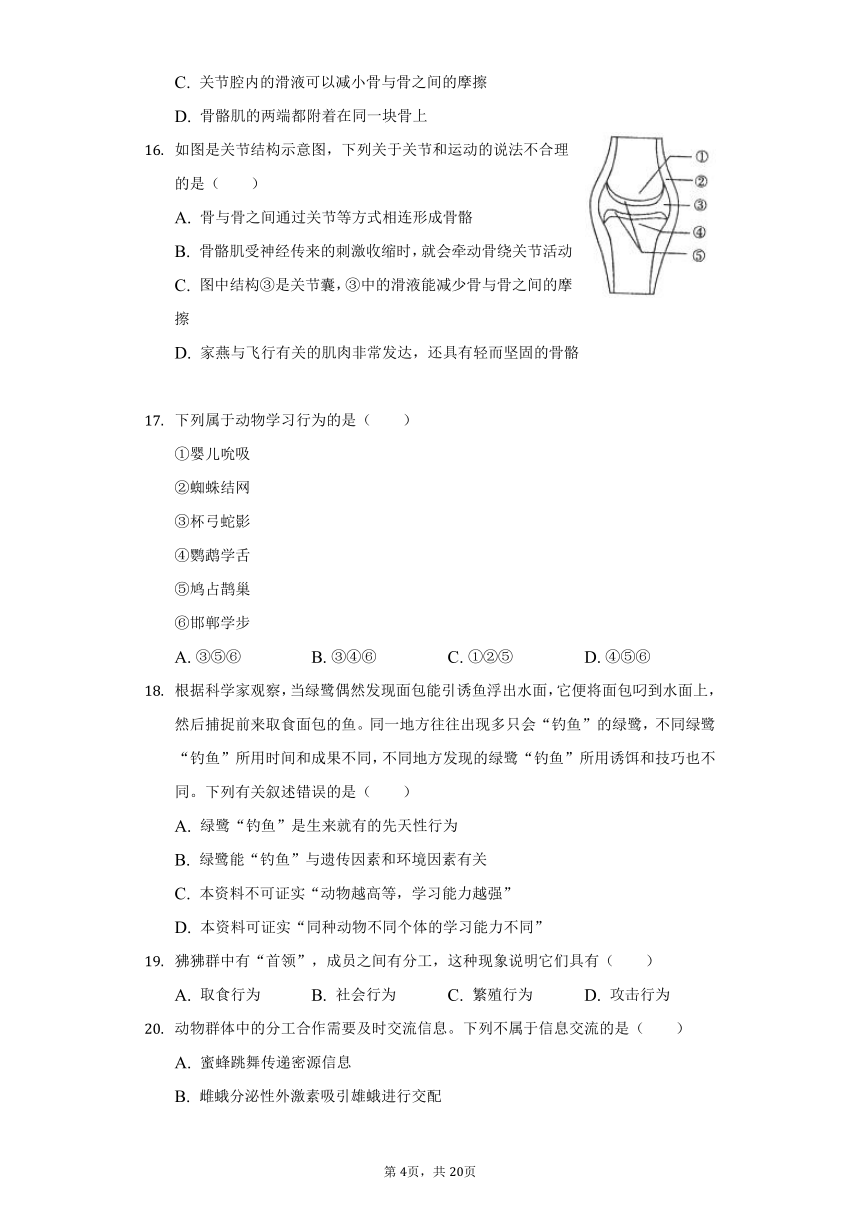

如图是关节结构示意图,下列关于关节和运动的说法不合理的是( )

A. 骨与骨之间通过关节等方式相连形成骨骼

B. 骨骼肌受神经传来的刺激收缩时,就会牵动骨绕关节活动

C. 图中结构③是关节囊,③中的滑液能减少骨与骨之间的摩擦

D. 家燕与飞行有关的肌肉非常发达,还具有轻而坚固的骨骼

下列属于动物学习行为的是( )

①婴儿吮吸

②蜘蛛结网

③杯弓蛇影

④鹦鹉学舌

⑤鸠占鹊巢

⑥邯郸学步

A. ③⑤⑥ B. ③④⑥ C. ①②⑤ D. ④⑤⑥

根据科学家观察,当绿鹭偶然发现面包能引诱鱼浮出水面,它便将面包叼到水面上,然后捕捉前来取食面包的鱼。同一地方往往出现多只会“钓鱼”的绿鹭,不同绿鹭“钓鱼”所用时间和成果不同,不同地方发现的绿鹭“钓鱼”所用诱饵和技巧也不同。下列有关叙述错误的是( )

A. 绿鹭“钓鱼”是生来就有的先天性行为

B. 绿鹭能“钓鱼”与遗传因素和环境因素有关

C. 本资料不可证实“动物越高等,学习能力越强”

D. 本资料可证实“同种动物不同个体的学习能力不同”

狒狒群中有“首领”,成员之间有分工,这种现象说明它们具有( )

A. 取食行为 B. 社会行为 C. 繁殖行为 D. 攻击行为

动物群体中的分工合作需要及时交流信息。下列不属于信息交流的是( )

A. 蜜蜂跳舞传递密源信息

B. 雌蛾分泌性外激素吸引雄蛾进行交配

C. 萤火虫发出冷光“对话”

D. 蟾蜍受到攻击时身体会充气膨胀

二、简答题(本大题共3小题,共18.0分)

同学们在生物学的学习过程中,参与了许多生物学的活动,在探究生命科学的活动中,体验到了许多生命现象给我们带来的无穷的乐趣。根据同学们所进行的生物学的活动,回答下列问题。

(1)通过“收集动物运动方式的资料”的活动,我们知道动物与人造运动机器(如飞机、汽车、轮船)的运动的相同点是 ______。

(2)通过“观察牛的腓肠肌”的活动,知道了牛腓肠肌的结构,牛腓肠肌的结构层次是 ______。

(3)通过“对研究涡虫行为的实验进行讨论”的活动,我们知道,涡虫趋向黑暗的行为是一种先天性行为,涡虫在强光刺激下收缩身体的反应是一种后天学习行为。在先天性行为和后天学习行为中,______行为能使涡虫适应相对稳定的生活环境。

(4)在“探究动物对植物生活的积极作用”的活动中,我们知道动物与绿色开花植物是 ______的关系。比如:蜜蜂在给植物传粉的同时给蜜蜂带来的好处是 ______。

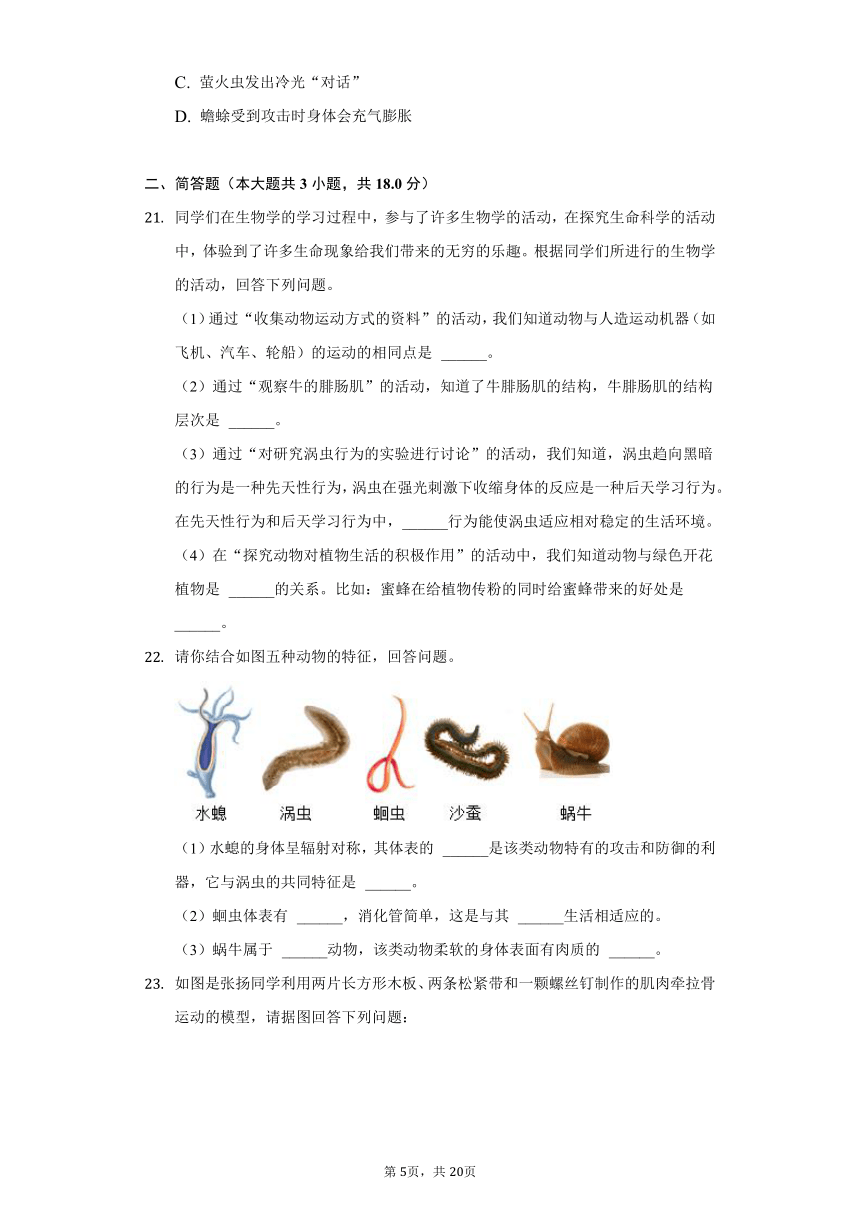

请你结合如图五种动物的特征,回答问题。

(1)水螅的身体呈辐射对称,其体表的 ______是该类动物特有的攻击和防御的利器,它与涡虫的共同特征是 ______。

(2)蛔虫体表有 ______,消化管简单,这是与其 ______生活相适应的。

(3)蜗牛属于 ______动物,该类动物柔软的身体表面有肉质的 ______。

如图是张扬同学利用两片长方形木板、两条松紧带和一颗螺丝钉制作的肌肉牵拉骨运动的模型,请据图回答下列问题:

(1)图中①、②相当于两块______,③是______,④是______。

(2)根据图中虚线箭头判断,此时④应处于______状态,③应处于______状态。

(3)从这个模型可以看出,人在运动时要靠______牵拉______,绕⑤______转动而完成动作。(填汉字)

三、实验探究题(本大题共2小题,共12.0分)

为研究动物的行为,小雨同学进行了小鼠走迷宫获取食物的探究。在迷宫的出口处放一些小白鼠喜爱的食物,将小白鼠饥饿12小时,再放进迷宫入口,根据表格和“迷宫”示意图,回答下列问题:

找到食物的时间

第一次 267秒

第二次 193秒

第三次 90秒

(1)从行为获得的途径来看,小鼠走迷宫获取食物的行为属于 ______行为,通常小鼠找到食物后会发出一种叫声,引来其他小鼠,叫声起到了传递信息的作用。

(2)若把小鼠换成蟑螂,蟑螂难以在短时间内找到食物,说明动物越 ______,学习能力越强,学会某种行为的过程中“尝试与错误”的次数越 ______。这种学习能力的强弱是由体内的 ______决定的。

(3)实验前将小白鼠饥饿的目的是 ______。

(4)以上研究动物行为所采用的科学方法是 ______。

为了探究蚂蚁喜欢吃什么样的食物,某兴趣小组作了如下实验。

实验步骤:①利用一个较大的玻璃槽器具,放入干湿适当的土壤,上面再覆盖一些蚁穴土壤。

②捕捉同种、同样大小、同一蚁穴、都正常的蚂蚁20只置于玻璃槽内,在玻璃槽口盖上两层纱布。将上述实验装置放于适宜蚂蚁生存的环境中,进行______处理1~2天。

③两个大小、形状相同的小培养皿,分别放入等量碾成粉末状的白糖和食盐,摆放到玻璃槽内。

④3天后,称量培养皿中剩余食物的质量并记录,比较哪种食物减少的量多。

分析实验,请回答:

(1)蚂蚁群体内部形成一定的组织,有明确的分工,是具有社会行为的动物。蚂蚁间主要通过______进行信息交流。

(2)该兴趣小组提出的问题是______?

(3)实验中选用20只蚂蚁,而不是1、2只蚂蚁,目的是______。

(4)实验中为了控制单一变量,使实验结果更准确,采取了许多种措施,请写出一点:______。

(5)为了便于观察,步骤②中应先对蚂蚁进行______处理1~2天,3天后称量培养皿中剩余食物的质量,若白糖减少的量多,则说明______。

答案和解析

1.【答案】A

【解析】解:A、水螅属于腔肠动物,身体呈辐射对称,涡虫属于扁形动物,身体背腹扁平,呈两侧对称,A符合题意;

B、水螅和涡虫都是多细胞的动物,B不符合题意;

CD、水螅和涡虫的身体都不分节,体表都无外骨骼,CD不符合题意;

故选:A。

腔肠动物的主要特征是:生活在水中,身体呈辐射对称,体表有刺细胞,体壁由内胚层、外胚层和中胶层构成,体内有消化腔,有口无肛门。

扁形动物的主要特征有:身体呈两侧对称,背腹扁平,有口无肛门。

解题的关键是知道腔肠动物的特征,较为基础

2.【答案】B

【解析】解:腔肠动物都是生活在水中,体壁有两胚层,体内有消化腔,有口无肛门,食物和食物残渣都由口进出.体内没有骨骼(无脊椎骨)属于无脊椎动物.珊瑚虫、海葵、海蜇、水螅、水母都是腔肠动物.

故选:B.

此题考查的知识点是的特征.解答时可以从腔肠动物的特征和类型方面来切入.

解答此类题目的关键是熟记腔肠动物的特征.

3.【答案】A

【解析】解:A、涡虫、血吸虫身体背腹扁平、左右对称、体壁具有三胚层、有口无肛门,因此属于爬行动物,正确。

B、蜈蚣、蜘蛛身体和附肢分节,属于节肢动物,错误。

C、水母、水螅体壁只有两胚层、有口无肛门,属于属于腔肠动物,错误。

D、蛲虫、钩虫身体细长,属于线形动物,错误。

故选:A。

扁形动物的主要特征:身体背腹扁平、左右对称(两侧对称)、体壁具有三胚层、有梯状神经系统、无体腔,有口无肛门,分析作答。

熟练掌握各种动物的特征是解题的关键。

4.【答案】A

【解析】解:据题干可知:身体由许多相似的环状体节构成,体内的消化管、神经、血管等结构都会在身体分叉处形成分支。消化管前端有口,分支末端长着肛门。这是环节动物的特征。因此该动物属于环节动物。

故选:A。

扁形动物的主要特征:身体背腹扁平,左右对称(两侧对称)、体壁具有三胚层、有梯状神经系统、无体腔、出现了中胚层,有口无肛门。

线形动物身体细长,呈圆柱形,有口有肛门。

环节动物:身体由许多彼此相似的环状体节构成,可以使动物的运动更为灵活,称为环节动物。

解答此题的关键是明确各动物类群的特征。

5.【答案】B

【解析】解:A、气管是蝗虫的呼吸器官,错误。

B、昆虫背部无脊柱为无脊椎动物,一般有两对翅会飞,是无脊椎动物中唯一会飞的动物,正确。

C、昆虫属于节肢动物,身体外有外骨骼,可以保护、支撑身体内部柔软器官的作用,还可以减少体内水分的散失,和蛏的贝壳的作用不一样,错误。

D、血吸虫属于扁形动物,体表没有角质层,蛔虫属于线形动物,体表有角质层,生殖器官都发达,错误。

故选:B。

昆虫的主要特征,即:昆虫的身体分为头、胸、腹三部分,两对翅膀三对足,身体外有外骨骼等。

关键知道各种动物的主要特征。

6.【答案】A

【解析】解:A、根据红火蚁的身体分为头、胸、腹三部分,头部生有一对触角,胸部着生三对足、两对翅。足和触角分节。具备了节肢动物中昆虫的特征,A正确。

B、红火蚁用气管呼吸,属于昆虫,节肢动物,B错误。

C、红火蚁体表有外骨骼,可防止体内水分散失,属于无脊椎动物,C错误。

D、红火蚁身体和附肢都分节,D错误。

故选:A。

节肢动物的特征:身体分部,体表有坚韧的外骨骼,身体和附肢部分节。

昆虫的特征:昆虫的身体分为头、胸、腹三部分,头部有一对触角、胸部有两对翅、三对足。

明确昆虫的特征是解题的关键。

7.【答案】A

【解析】解:鲸鱼用肺呼吸,胎生、哺乳,因此属于哺乳动物;鲫鱼、小丑鱼、鲨鱼、鲤鱼、鲈鱼都生活在水中,体表覆盖有鳞片,用鳃呼吸,用鳍游泳,都属于鱼类;鳄鱼、甲鱼属于爬行动物;章鱼属于软体动物;娃娃鱼属于两栖动物,可见A符合题意。

故选:A。

鱼类的特征有:生活在水中,鱼体表大都覆盖有鳞片,用鳃呼吸,用鳍游泳,靠尾部和躯干部的左右摆动和鳍的协调作用来不断向前游动。

解答此类题目的关键是理解掌握鱼类的主要特征。

8.【答案】A

【解析】解:A、根据题干和表格信息可知:某生物小组探究“某因素(温度)对金鱼呼吸频率的影响”,故实验变量是温度,A错误;

B、用一条金鱼做实验不科学,会有偶然性,实验误差较大,实验结果不能说明一般性。故每次实验用3条金鱼是为了避免偶然性,减小误差,B正确;

C、一次实验存在一定的偶然性和误差,计算多次实验的平均值,可以减少实验误差,确保实验严密准确。因此同一温度下的数据应取平均值,目的是减小误差,C正确;

D、由表格中的实验数据可知:在一定温度范围内,温度越高,金鱼的呼吸频率越快,D正确。

故选:A。

1、对照实验是在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同外,其他条件都相同的实验,这个不同的条件,就是唯一变量。一般的对实验变量进行处理的,就是实验组,没有对实验变量进行处理的就是对照组。

2、为确保实验组、对照组实验结果的合理性,对影响实验的其他相关因素应设置均处于相同且理想状态,这样做的目的是控制单一变量,便于排除其它因素对实验结果的影响和干扰。

正确识记并理解对照实验的设计方法是解题的关键。

9.【答案】C

【解析】解:A、小姬蛙的发育过程为:受精卵→蝌蚪→幼蛙→成蛙,为变态发育,正确。

B、小姬蛙的幼体生活在水中,用鳃呼吸,变态发育成成体后,成体营水陆两栖生活,用肺呼吸,同时用皮肤辅助呼吸,属于两栖动物,正确。

C、小姬蛙的的成体用肺呼吸,兼用皮肤辅助呼吸,营水陆两栖生活,错误。

D、体温不恒定,属于变温动物,正确。

故选:C。

两栖动物是指幼体生活在水中,用鳃呼吸,变态发育成成体后,成体营水陆两栖生活,用肺呼吸,同时用皮肤辅助呼吸。

掌握两栖动物的主要特征是解决本题的关键。

10.【答案】B

【解析】解:①爬行类的体表覆盖角质鳞片或甲,可以减少水分的蒸发,适于干燥的陆生环境,正确;

②爬行动物体内受精,生殖和发育完全摆脱了对水的依赖,适于陆生环境,正确;

③爬行动物终生用肺呼吸,故爬行类的幼体也用肺呼吸,错误;

④爬行类的体表覆盖角质鳞片或甲,而不是皮肤裸露,错误;

⑤爬行动物具有较为发达的肺适于呼吸空气中的氧气,终生完全用肺呼吸,适于陆生环境,正确;

故选项B符合题意。

故选:B。

爬行动物的主要特征:体表覆盖角质鳞片或甲,用肺呼吸,体温不恒定,会随外界的温度变化而变化。心脏只有三个腔,心室里有不完全的隔膜,体内受精,卵生或少数卵胎生。爬行类的生殖发育完全脱离了水的限制,是最早的、真正的陆生脊椎动物。据此解答。

熟知真正适应了陆地生活的动物具有适应陆地生活的呼吸方式和生殖发育特点等。

11.【答案】A

【解析】解:A、鸟有气囊,在飞行过程中吸气和呼吸时气体都经过肺、都能进行气体交换,而气囊没有气体交换的作用,因此不能增加气体交换的面积,A错误;

B、鸟的骨骼坚固且轻而薄,有的骨中空、有的骨愈合,可以减轻身体体重,利于飞行,B正确;

C、胸骨上的肌肉发达,胸肌附着在胸骨上,胸骨发达,为飞行提供动力,C正确;

D、体温恒定,增强了对寒冷环境的适应能力,扩大了动物的分布范围,D正确。

故选:A。

鸟类的身体流线型,可以减少飞行时的阻力,身体被覆羽毛,具有可用于飞翔的翼,胸肌发达,胸骨有龙骨突,长骨中空,消化系统发达,消化,吸收,排出粪便都很迅速,循环系统结构完善,运输营养物质和氧的功能强,有独特的气囊,可以帮助呼吸,所以说鸟的全身都是为飞行设计的。

明确鸟类的特点即能正确答题。

12.【答案】C

【解析】解:A、为老鹰的足锐利、具有钩爪,适于捕捉小动物。

B、为啄木鸟的足两只朝前,两只朝后,便于抓握树干,能抓握和钩挂在树上,适于攀援在树上。

C、为野鸭的足,趾间有蹼,适于在水中游泳。

D、为丹顶鹤的足三只朝前一只朝后,便于行走,与地面的接触面积较大,而适于在沼泽地或浅水滩涂生活。

因此适于在水中游泳的是C。

故选:C。

生物的形态结构与环境相适应,如适于在水中游泳的足,趾间有蹼,形若桨,适于划水前进。

关于生物对环境的适应,可结合着具体的实例掌握。

13.【答案】D

【解析】解:哺乳动物在繁殖期间哺乳动物雌雄交配,雄性的精子进入雌性的体内,和卵细胞结合,形成受精卵,在雌性动物的子宫内发育形成胚胎,胚胎在母体的子宫内,通过胎盘和母体之间进行物质交换,发育成胎儿,胎儿从母体生出来,这种生殖方式叫胎生,刚出生的幼体身上无毛,眼睛没有睁开,不能行走,只能靠母体的乳汁生活,叫哺乳,所以称为哺乳动物,这大大提高了后代的成活率,增强了对陆上生活的适应能力。所以D正确,ABC不正确。

故选:D。

哺乳动物的生殖方式为胎生,幼崽出生时已经基本发育完整,所以不易受到天敌的攻击,能大大提高后代的成活率,增加对陆地生活的适应能力。

关键知道胎生可以提高提高后代的成活率,增加对陆地生活的适应能力。

14.【答案】D

【解析】解:A、家兔是草食性动物,牙齿具有门齿、臼齿的分化,提高了摄取食物和对食物的消化能力,A正确。

B、蜥蜴等爬行动物是真正的陆生脊椎动物,由于陆地环境相对比较干燥,陆地生活的动物体表具有角质的鳞片或甲,这些结构不仅保护了身体,还能够防止体内水分的蒸发,有利于适应陆地生活,B正确。

C、鱼的呼吸器官是鳃,是由许多的鳃丝组成的,由于里面含有大量的毛细血管,当水流经鳃丝时,水中的溶解氧进入鳃丝的血管中,而二氧化碳由鳃丝排放到水中,二者进行气体交换,因此适于水中生活,C正确。

D、家鸽的体内有很多气囊,这些气囊与肺相通。家鸽吸气时,空气进入肺,在肺内进行气体交换,同时一部分空气进入气囊暂时储存;呼气时,气囊中的气体又进入肺,在肺内进行气体交换。这样,家鸽每呼吸一次,气体两次进入肺,在肺内进行两次气体交换,这样的呼吸方式叫双重呼吸,D错误。

故选:D。

生物对环境的适应是普遍存在的.现在生存的每一种生物,都具有与环境相适应的形态结构、生理特征或行为,可从生物的器官特征去分析。

解答此类题目的关键是理解生物与环境相适应的形态结构特点。

15.【答案】D

【解析】解:A、人体的运动系统由骨、骨连结、骨骼肌组成,关节属于能活动的骨连结,A正确。

B、人体有600多块骨骼肌,包括肌腱和肌腹两部分,中间较粗的部分是肌腹,B正确。

C、关节腔内的滑液可以减小骨与骨之间的摩擦,C正确。

D、骨骼肌一般要跨越一个或几个关节,由肌腱附着在相邻的骨上,D错误。

故选:D。

运动系统由骨、骨连结、骨骼肌组成,关节是骨连结的主要形式。

掌握运动系统的组成是解题的关键。

16.【答案】C

【解析】解:A、骨与骨之间通过关节等方式相连形成骨骼,A正确;

B、运动的产生是由于骨骼肌受到神经传来的刺激而收缩,牵动骨绕关节活动。B正确;

C、③是关节腔,内有关节囊内壁分泌的滑液,可减少骨与骨之间的摩擦,使关节活动灵活。C错误;

D、家燕胸肌发达,骨骼轻而坚固,适于飞行,D正确。

故选:C。

(1)关节是由关节面、关节囊和关节腔三部分组成。关节面包括关节头和关节窝,关节面上覆盖着关节软骨。

(2)图中的①关节头,④关节窝,两者构成关节面;②关节囊,③关节腔,⑤关节软骨。

解答此题的关键是明确关节的结构和功能。

17.【答案】B

【解析】解:①婴儿吮吸、②蜘蛛结网、⑤鸠占鹊巢是由动物体内的遗传物质决定的行为,属于先天性行为,③杯弓蛇影、④鹦鹉学舌、⑥邯郸学步是动物出生后,在动物的成长过程中,通过生活经验和学习逐渐建立起来的新的行为,B正确。

故选:B。

(1)先天性行为是动物生来就有的,由动物体内的遗传物质决定的行为,是动物的一种本能,不会丧失。

(2)后天学习行为是动物出生后,在动物的成长过程中,通过生活经验和学习逐渐建立起来的新的行为。

解答此类题目的关键是理解掌握先天性行为和学习行为的特点。

18.【答案】A

【解析】解:A、由题干可知,绿鹭“钓鱼”的行为是通过生活经验和学习建立的学习行为,A错误;

B、学习行为是动物出生后在动物在成长过程中,通过生活经验和学习逐渐建立起来的新的行为,与遗传因素和环境因素有关,B正确;

CD、不同绿鹭“钓鱼”所用时间和成果不同,不同地方发现的绿鹭“钓鱼”所用诱饵和技巧也不同。可证实“同种动物不同个体的学习能力不同”,但不能说明“动物越高等,学习能力越强”,CD正确。

故选:A。

(1)先天性行为是动物生来就有的,由动物体内的遗传物质决定的行为。

(2)学习行为是动物出生后在动物在成长过程中,通过生活经验和学习逐渐建立起来的新的行为。

解答此类题目的关键是理解掌握先天性行为、学习行为的特点。

19.【答案】B

【解析】解:狒狒群中有“首领”,成员之间有分工,这种现象说明它们具有社会行为.

故选:B

社会行为是一些营群体生活的动物,群体内形成一定的组织,成员之间有明确分工,共同维持群体生活的行为,如蜂群中的蜂王、工蜂、雄蜂各有分工.有的群体中还会形成等级,如草原上的雄性头羊总是优先占领配偶.

解答此类题目的关键是理解掌握社会行为的特征.

20.【答案】D

【解析】解:A、蜜蜂的各种舞蹈是通过动作进行信息交流,不符合题意。

B、雌蛾分泌性外激素引诱雄蛾通过性外激素进行信息交流,不符合题意。

C、萤火虫发出冷光“对话”是用动作进行信息交流,不符合题意。

D、蟾蜍受到攻击时身体会充气膨胀,属于防御行为,不属于信息交流,符合题意。

故选:D。

动物通讯是动物间的信息交流,常表现为一个动物借助自身行为或身体标志作用于其他动物(同种或异种)的感觉器官从而改变后者的行为。通讯是具有适应意义的行为,常见的通讯事例大多是互利的,如通过通讯异性个体得以交配,社群动物得以共同取食、御敌等。动物之间通过动作、声音、气味、性外激素等进行信息交流。

明确信息交流的特点即能正确答题。

21.【答案】都需要能量 器官 先天性 互惠互利 可获得食物

【解析】解:(1)动物与人造运动机器(如飞机、汽车、轮船)的运动的相同点是都需要能量。

(2)骨骼肌由肌腱和肌腹组成,也就有了结缔组织与上皮组织、肌肉组织等,可见一块腓肠肌也是由几种不同的组织按照一定的次序结合在一起构成的一个器官。

(3)动物的先天性行为是动物生存的基础和保证,是动物适应环境的前提,没有先天性行为,动物就无法生存,也无法适应环境和繁殖后代,因此动物的先天性行为使动物能适应环境,得以生存和繁殖后代.

(4)在“探究动物对植物生活的积极作用”的活动中,我们知道动物与绿色开花植物是互惠互利的关系。蜜蜂在给植物传粉的同时给蜜蜂带来食物。

故答案为:

(1)都需要能量

(2)器官

(3)先天性行为

(4)互惠互利;可获得食物

(1)先天性行为是动物生来就有的,由动物体内的遗传物质决定的行为,是动物的一种本能,不会丧失。

(2)后天学习行为是动物出生后,在动物的成长过程中,通过生活经验和学习逐渐建立起来的新的行为。

解答此类题目的关键是理解动物行为获得途径和特点。

22.【答案】刺细胞 有口无肛门 角质层 寄生 软体 外套膜

【解析】解:(1)图中水螅属于腔肠动物,身体呈辐射对称,其体表的刺细胞是该类动物特有的攻击和防御的利器,涡虫是扁形动物,它与涡虫的共同特征是有口无肛门。

(2)蛔虫体表有角质层,可以避免被寄主的消化液侵蚀;消化管简单,靠吸食寄主半消化的食糜生活,这是与其寄生生活相适应的。

(3)蜗牛属于软体动物,身体的表面有外套膜,大多具有贝壳;它的运动器官是腹足。

故答案为:

(1)刺细胞;有口无肛门

(2)角质层;寄生

(3)软体;外套膜

观图可知:水螅属于腔肠动物、涡虫属于扁形动物、蛔虫属于线形动物、沙蚕属于节肢动物、蜗牛属于软体动物,解答即可。

解答此类题目的关键是理解掌握无脊椎动物各类群的主要特点。

23.【答案】骨 肱三头肌 肱二头肌 收缩 舒张 骨骼肌 骨 关节

【解析】解:(1)哺乳动物的运动系统由骨骼和肌肉组成。关节是骨连接的主要形式。骨骼肌两端较细呈乳白色的部分是肌腱(属 于结缔组织),分别附着在相邻的两块骨上,中间较粗的部分是肌腹,主要由肌肉组织构成,图中①、②相当于两块骨;③、④相当于骨骼肌,③表示肱三头肌,④表示肱二头肌;⑤相当于关节。

(2)骨骼肌只能收缩牵拉骨而不能将骨推开,因此一个动作的完成总是由两组肌肉相互配合活动,共同完成的。如,屈肘动作和伸肘动作的产生。屈肘时,肱二头肌收缩,肱三头肌舒张,伸肘时,肱三头肌收缩,肱二头肌舒张。 图中虚线箭头判断,此时④肱二头肌应处于收缩状态,③肱三头肌应处于舒张状态。如果⑤表示肘关节,则此过程表示屈肘动作。

(3)骨骼肌有受刺激而收缩的特性,当骨骼肌收缩受神经传来的刺激收缩时,就会牵动着它所附着的骨,绕着关节活动,于是躯体就产生了运动。但人体完成一个运动都要有神经系统的调节,有骨、骨骼肌、关节的共同参与,多组肌肉的协调作用,才能完成。

故答案为:(1)骨; 肱三头肌;肱二头肌

(2)收缩;舒张;屈肘

(3)骨骼肌;骨 ;关节

骨骼肌有受刺激而收缩的特性,当骨骼肌收缩受神经传来的刺激收缩时,就会牵动着它所附着的骨,绕着关节活动,于是躯体就产生了运动。

人体完成一个运动都要有神经系统的调节,有骨、骨骼肌、关节的共同参与,多组肌肉的协调作用,才能完成。

24.【答案】学习 高等 少 遗传物质 提高小鼠觅食积极性,更利于实验观察 实验法

【解析】解:(1)从表格数据可以看出小白鼠从起点到达终点的平均时间越来越少,表明小白鼠有学习能力,所以小鼠走迷宫的行为属于学习行为。具有社会行为的动物,动物间既有分工,又有合作。在合作过程中生物间要通过声音,气味,动作等传递信息。通常小白鼠找到食物后会发出一种叫声,引来其他小白鼠,这种叫声起到了传递信息的作用。

(2)若把小白鼠换成蟑螂,蟑螂难以经过短时间训练获取食物。说明动物越高等学习能力越强,更能够适应复制的生活环境。学习行为是指在遗传因素的基础上,通过环境因素的作用,由生活经验和学习而获得的行为。动物越高等,学习能力越强,适应环境能力也就越强。动物越低等,学习能力就越弱,学会某种行为中“尝试”和“错误”的次数就越多。小白鼠比蟑螂高等,这是体内遗传物质决定的。其“尝试与错误”次数比蟑螂要少,学习能力较强。

(3)实验所用的小鼠使它处于饥饿状态,这样小鼠会积极取食,更利于实验观察。

(4)实验法是在人为控制研究对象的条件下进行的观察。实验法强调根据研究目标的需要而改变动物的生活条件,在改变的环境下观察动物的行为反应。本实验在同样的实验条件下,把小鼠换成蟑螂做实验,其经过的“尝试与错误”的次数应该不一样,属于实验法。

故答案为:(1)学习

(2)高等;少;遗传物质

(3)提高小鼠觅食积极性,更利于实验观察

(4)实验法

动物行为从行为获得的途径可分为先天性行为和学习行为,先天性行为是指动物一出生就有的一种行为方式,是动物的一种本能,由体内的遗传物质决定的;而学习行为是动物出生后在成长的过程中通过环境因素的影响,由生活经验和“学习”逐渐建立起来的,是在先天性行为的基础上建立的一种新的行为活动,也称为后天性行为。

解答此题的关键是理解先天性行为和学习行为的区别和联系。

25.【答案】饥饿 气味 蚂蚁喜欢吃糖吗?或蚂蚁喜欢吃白糖还是喜欢吃食盐? 避免偶然性 捕捉同种、同样大小、同一蚁穴、都正常的蚂蚁;两个大小、形状相同的小培养皿;放入等量碾成粉末状的白糖和食盐 饥饿 蚂蚁喜欢吃白糖

【解析】解:(1)动物通过动作、声音、气味、形体姿态等进行信息交流。蚂蚁传递信息的主要方式是依靠分泌物的气味。

(2)该实验探究蚂蚁喜欢吃什么样的食物。实验过程中,在两个大小、形状相同的小培养皿,分别放入等量碾成粉末状的白糖和食盐;因此该兴趣小组提出的问题应该是:蚂蚁喜欢吃糖吗?或蚂蚁喜欢吃白糖还是喜欢吃食盐?

(3)实验中选用20只蚂蚁,而不是1、2只蚂蚁,因为这样可以减少其他偶然因素的影响而导致实验出现误差。如果采集的蚂蚁生病、或受其它非生物因素的影响、处于特殊生长时期等都会导致实验结论出错,所以为了避免出现偶然性,实验中应尽可能多选几只蚂蚁,尽可能排除其他因素的干扰。

(4)一组对照实验中只能有一个变量,且只能以所研究的条件为变量,其它条件应相同。这样便于排除其他条件干扰实验。因此为了控制单一变量,该实验中要捕捉同种、同样大小、同一蚁穴、都正常的蚂蚁;两个大小、形状相同的小培养皿;放入等量碾成粉末状的白糖和食盐

。

(5)蚂蚁只有在饥饿的状态下,才能更积极地寻找食物,利于实验的完成。因此为了便于观察,步骤②中应先对蚂蚁进行饥饿处理1~2天;3天后称量培养皿中剩余食物的质量,若白糖减少的量多,则说明:蚂蚁喜欢吃白糖。

故答案为:(1)气味;(2)蚂蚁喜欢吃糖吗?(蚂蚁喜欢吃白糖还是喜欢吃食盐?);(3)避免偶然性;(4)捕捉同种、同样大小、同一蚁穴、都正常的蚂蚁;两个大小、形状相同的小培养皿;放入等量碾成粉末状的白糖和食盐;(5)饥饿;蚂蚁喜欢吃白糖

科学探究的一般过程:提出问题、作出假设、制定计划、实施计划、得出结论、表达和交流,

动物的动作、声音、气味都能起到传递信息的作用,都是动物的语言。

解答此类题目的关键是理解掌握科学研究的基本环节。

第2页,共2页

第1页,共1页

一、选择题(本大题共20小题,共20.0分)

涡虫和水螅都有口无肛门,但它们却分别属于不同的无脊椎动物类群。这两种动物的主要区别是( )

A. 身体呈两侧对称还是辐射对称

B. 是单细胞还是多细胞

C. 身体有无分节

D. 体表有无外骨骼

下列关于腔肠动物的叙述,哪一项是错误的( )

A. 珊瑚虫、海葵、海蜇是腔肠动物

B. 腔肠动物一般是脊椎动物

C. 腔肠动物有口无肛门,食物和食物残渣都由口进出

D. 都是生活在水中

无脊椎动物种类繁多,主要类群有腔肠动物、扁形动物、线形动物、软体动物、环节动物和节肢动物等。下列属于扁形动物的是( )

A. 涡虫、血吸虫 B. 蜈蚣、蜘蛛 C. 水母、水螅 D. 蛲虫、钩虫

图中所示动物是长着一个“头”和许多个“屁股”的虫子。它拥有罕见的分支状身体,身体由许多相似的环状体节构成,体内的消化管、神经、血管等结构都会在身体分叉处形成分支。消化管前端有口,分支末端长着肛门。该动物属于( )

A. 环节动物 B. 节肢动物 C. 线形动物 D. 扁形动物

形形色色的动物都有着与其生存环境相适应的形态结构。下列说法正确的是( )

A. 气门是蝗虫的呼吸器官

B. 昆虫是无脊椎动物中唯一会飞的动物

C. 蝗虫体表的外骨骼和蛏的贝壳的作用是一样的

D. 营寄生生活的血吸虫和蛔虫,体表都有角质层,生殖器官发达

2021年入侵中国12省的红火蚁(如图)是全球公认的百种最危险入侵物种之一,被咬会有火灼感,严重者可能丧命。下列关于红火蚁的说法正确的是( )

A. 有一对触角、三对足,属于昆虫

B. 用体壁呼吸,属于环节动物

C. 体表有坚韧的外骨骼,属于脊椎动物

D. 附肢分节,身体不分节,属于节肢动物

鱼类家族要举行趣味运动会。一大早,鲸鱼、鲫鱼、鳄鱼、章鱼、娃娃鱼、小丑鱼、鲨鱼、鲤鱼。甲鱼、鲈鱼便纷纷赶来。运动会组委会在赛前对报名选手进行了严格的资格审查。都不具备参赛资格的是( )

A. 鲸鱼、鳄鱼、章鱼、娃娃鱼、甲鱼

B. 鲸鱼、鳄鱼、娃娃鱼、鲨鱼

C. 鲸鱼、鳄鱼、章鱼、小丑鱼、甲鱼

D. 鳄鱼、鲫鱼、章鱼、甲鱼

某生物小组探究“某因素对金鱼呼吸频率的影响”,获得的部分数据如下。下列叙述错误的是( )

呼吸频率(次/分钟)水温 第一次 第二次 第三次

1号金鱼 2号金鱼 3号金鱼 1号金鱼 2号金鱼 3号金鱼 1号金鱼 2号金鱼 3号金鱼

5℃ 10 7 9 11 6 9 10 7 8

20℃ 76 45 63 65 53 69 69 47 61

A. 该实验的变量是不同的金鱼

B. 每次实验用3条金鱼是为了避免偶然性

C. 同一温度下的数据应取平均值,目的是减小误差

D. 在一定温度范围内,温度越高,金鱼的呼吸频率越快

2021年3月,嘉道理中国保育发文称,其团队在海南发现一个全新物种-海南小姬蛙。海南小姬蛙体型很小,雄蛙约23-25mm,雌蛙约28-30mm。下列关于海南小姬蛙的说法错误的是( )

A. 其发育方式为变态发育

B. 属于两栖动物

C. 用肺呼吸,可以生活在干旱的环境中

D. 体温不恒定

爬行动物比两栖动物更适应陆地生活的原因是( )

①体表覆盖角质鳞片或甲

②生殖和发育离摆脱了水的限制

③幼体用鳃呼吸

④皮肤裸露

⑤完全用肺呼吸

A. ①③④ B. ①②⑤ C. ②③④ D. ③④⑤

“布谷飞飞劝早耕,舂锄扑扑趁春晴”。下列关于布谷鸟特征的叙述,错误的是( )

A. 气囊辅助肺呼吸,增加了气体交换的面积

B. 骨骼轻、薄、坚固,长骨中空,减轻体重

C. 胸肌发达,附着在胸骨上,牵动两翼飞行

D. 体温恒定,增强了对外界环境的适应能力

下列四种鸟的足,适于在水中游泳的是( )

A. B. C. D.

下列关于哺乳动物的胎生、哺乳特性的描述,正确的是( )

A. 胎生、哺乳是哺乳动物的特性,与适应环境无关

B. 胎儿在子宫内发育,不受外界环境的影响

C. 哺乳保证幼体营养,有利于后代的繁殖

D. 提高了后代的成活率,有利于适应外界环境

关于动物形态结构特点与功能的叙述,错误的是( )

A. 兔的牙齿有门齿和臼齿的分化,提高了摄取食物和对食物的消化能力

B. 蜥蜴的体表有角质的鳞片,可以防止体内水分的蒸发

C. 鱼鳃内含有丰富的毛细血管,有利于鱼在水中呼吸

D. 家鸽每呼吸一次,要在肺和气囊中各进行一次气体交换

下列关于人体运动系统的描述,不正确的是( )

A. 由骨、关节和肌肉组成

B. 骨骼肌由肌腹和肌腱组成

C. 关节腔内的滑液可以减小骨与骨之间的摩擦

D. 骨骼肌的两端都附着在同一块骨上

如图是关节结构示意图,下列关于关节和运动的说法不合理的是( )

A. 骨与骨之间通过关节等方式相连形成骨骼

B. 骨骼肌受神经传来的刺激收缩时,就会牵动骨绕关节活动

C. 图中结构③是关节囊,③中的滑液能减少骨与骨之间的摩擦

D. 家燕与飞行有关的肌肉非常发达,还具有轻而坚固的骨骼

下列属于动物学习行为的是( )

①婴儿吮吸

②蜘蛛结网

③杯弓蛇影

④鹦鹉学舌

⑤鸠占鹊巢

⑥邯郸学步

A. ③⑤⑥ B. ③④⑥ C. ①②⑤ D. ④⑤⑥

根据科学家观察,当绿鹭偶然发现面包能引诱鱼浮出水面,它便将面包叼到水面上,然后捕捉前来取食面包的鱼。同一地方往往出现多只会“钓鱼”的绿鹭,不同绿鹭“钓鱼”所用时间和成果不同,不同地方发现的绿鹭“钓鱼”所用诱饵和技巧也不同。下列有关叙述错误的是( )

A. 绿鹭“钓鱼”是生来就有的先天性行为

B. 绿鹭能“钓鱼”与遗传因素和环境因素有关

C. 本资料不可证实“动物越高等,学习能力越强”

D. 本资料可证实“同种动物不同个体的学习能力不同”

狒狒群中有“首领”,成员之间有分工,这种现象说明它们具有( )

A. 取食行为 B. 社会行为 C. 繁殖行为 D. 攻击行为

动物群体中的分工合作需要及时交流信息。下列不属于信息交流的是( )

A. 蜜蜂跳舞传递密源信息

B. 雌蛾分泌性外激素吸引雄蛾进行交配

C. 萤火虫发出冷光“对话”

D. 蟾蜍受到攻击时身体会充气膨胀

二、简答题(本大题共3小题,共18.0分)

同学们在生物学的学习过程中,参与了许多生物学的活动,在探究生命科学的活动中,体验到了许多生命现象给我们带来的无穷的乐趣。根据同学们所进行的生物学的活动,回答下列问题。

(1)通过“收集动物运动方式的资料”的活动,我们知道动物与人造运动机器(如飞机、汽车、轮船)的运动的相同点是 ______。

(2)通过“观察牛的腓肠肌”的活动,知道了牛腓肠肌的结构,牛腓肠肌的结构层次是 ______。

(3)通过“对研究涡虫行为的实验进行讨论”的活动,我们知道,涡虫趋向黑暗的行为是一种先天性行为,涡虫在强光刺激下收缩身体的反应是一种后天学习行为。在先天性行为和后天学习行为中,______行为能使涡虫适应相对稳定的生活环境。

(4)在“探究动物对植物生活的积极作用”的活动中,我们知道动物与绿色开花植物是 ______的关系。比如:蜜蜂在给植物传粉的同时给蜜蜂带来的好处是 ______。

请你结合如图五种动物的特征,回答问题。

(1)水螅的身体呈辐射对称,其体表的 ______是该类动物特有的攻击和防御的利器,它与涡虫的共同特征是 ______。

(2)蛔虫体表有 ______,消化管简单,这是与其 ______生活相适应的。

(3)蜗牛属于 ______动物,该类动物柔软的身体表面有肉质的 ______。

如图是张扬同学利用两片长方形木板、两条松紧带和一颗螺丝钉制作的肌肉牵拉骨运动的模型,请据图回答下列问题:

(1)图中①、②相当于两块______,③是______,④是______。

(2)根据图中虚线箭头判断,此时④应处于______状态,③应处于______状态。

(3)从这个模型可以看出,人在运动时要靠______牵拉______,绕⑤______转动而完成动作。(填汉字)

三、实验探究题(本大题共2小题,共12.0分)

为研究动物的行为,小雨同学进行了小鼠走迷宫获取食物的探究。在迷宫的出口处放一些小白鼠喜爱的食物,将小白鼠饥饿12小时,再放进迷宫入口,根据表格和“迷宫”示意图,回答下列问题:

找到食物的时间

第一次 267秒

第二次 193秒

第三次 90秒

(1)从行为获得的途径来看,小鼠走迷宫获取食物的行为属于 ______行为,通常小鼠找到食物后会发出一种叫声,引来其他小鼠,叫声起到了传递信息的作用。

(2)若把小鼠换成蟑螂,蟑螂难以在短时间内找到食物,说明动物越 ______,学习能力越强,学会某种行为的过程中“尝试与错误”的次数越 ______。这种学习能力的强弱是由体内的 ______决定的。

(3)实验前将小白鼠饥饿的目的是 ______。

(4)以上研究动物行为所采用的科学方法是 ______。

为了探究蚂蚁喜欢吃什么样的食物,某兴趣小组作了如下实验。

实验步骤:①利用一个较大的玻璃槽器具,放入干湿适当的土壤,上面再覆盖一些蚁穴土壤。

②捕捉同种、同样大小、同一蚁穴、都正常的蚂蚁20只置于玻璃槽内,在玻璃槽口盖上两层纱布。将上述实验装置放于适宜蚂蚁生存的环境中,进行______处理1~2天。

③两个大小、形状相同的小培养皿,分别放入等量碾成粉末状的白糖和食盐,摆放到玻璃槽内。

④3天后,称量培养皿中剩余食物的质量并记录,比较哪种食物减少的量多。

分析实验,请回答:

(1)蚂蚁群体内部形成一定的组织,有明确的分工,是具有社会行为的动物。蚂蚁间主要通过______进行信息交流。

(2)该兴趣小组提出的问题是______?

(3)实验中选用20只蚂蚁,而不是1、2只蚂蚁,目的是______。

(4)实验中为了控制单一变量,使实验结果更准确,采取了许多种措施,请写出一点:______。

(5)为了便于观察,步骤②中应先对蚂蚁进行______处理1~2天,3天后称量培养皿中剩余食物的质量,若白糖减少的量多,则说明______。

答案和解析

1.【答案】A

【解析】解:A、水螅属于腔肠动物,身体呈辐射对称,涡虫属于扁形动物,身体背腹扁平,呈两侧对称,A符合题意;

B、水螅和涡虫都是多细胞的动物,B不符合题意;

CD、水螅和涡虫的身体都不分节,体表都无外骨骼,CD不符合题意;

故选:A。

腔肠动物的主要特征是:生活在水中,身体呈辐射对称,体表有刺细胞,体壁由内胚层、外胚层和中胶层构成,体内有消化腔,有口无肛门。

扁形动物的主要特征有:身体呈两侧对称,背腹扁平,有口无肛门。

解题的关键是知道腔肠动物的特征,较为基础

2.【答案】B

【解析】解:腔肠动物都是生活在水中,体壁有两胚层,体内有消化腔,有口无肛门,食物和食物残渣都由口进出.体内没有骨骼(无脊椎骨)属于无脊椎动物.珊瑚虫、海葵、海蜇、水螅、水母都是腔肠动物.

故选:B.

此题考查的知识点是的特征.解答时可以从腔肠动物的特征和类型方面来切入.

解答此类题目的关键是熟记腔肠动物的特征.

3.【答案】A

【解析】解:A、涡虫、血吸虫身体背腹扁平、左右对称、体壁具有三胚层、有口无肛门,因此属于爬行动物,正确。

B、蜈蚣、蜘蛛身体和附肢分节,属于节肢动物,错误。

C、水母、水螅体壁只有两胚层、有口无肛门,属于属于腔肠动物,错误。

D、蛲虫、钩虫身体细长,属于线形动物,错误。

故选:A。

扁形动物的主要特征:身体背腹扁平、左右对称(两侧对称)、体壁具有三胚层、有梯状神经系统、无体腔,有口无肛门,分析作答。

熟练掌握各种动物的特征是解题的关键。

4.【答案】A

【解析】解:据题干可知:身体由许多相似的环状体节构成,体内的消化管、神经、血管等结构都会在身体分叉处形成分支。消化管前端有口,分支末端长着肛门。这是环节动物的特征。因此该动物属于环节动物。

故选:A。

扁形动物的主要特征:身体背腹扁平,左右对称(两侧对称)、体壁具有三胚层、有梯状神经系统、无体腔、出现了中胚层,有口无肛门。

线形动物身体细长,呈圆柱形,有口有肛门。

环节动物:身体由许多彼此相似的环状体节构成,可以使动物的运动更为灵活,称为环节动物。

解答此题的关键是明确各动物类群的特征。

5.【答案】B

【解析】解:A、气管是蝗虫的呼吸器官,错误。

B、昆虫背部无脊柱为无脊椎动物,一般有两对翅会飞,是无脊椎动物中唯一会飞的动物,正确。

C、昆虫属于节肢动物,身体外有外骨骼,可以保护、支撑身体内部柔软器官的作用,还可以减少体内水分的散失,和蛏的贝壳的作用不一样,错误。

D、血吸虫属于扁形动物,体表没有角质层,蛔虫属于线形动物,体表有角质层,生殖器官都发达,错误。

故选:B。

昆虫的主要特征,即:昆虫的身体分为头、胸、腹三部分,两对翅膀三对足,身体外有外骨骼等。

关键知道各种动物的主要特征。

6.【答案】A

【解析】解:A、根据红火蚁的身体分为头、胸、腹三部分,头部生有一对触角,胸部着生三对足、两对翅。足和触角分节。具备了节肢动物中昆虫的特征,A正确。

B、红火蚁用气管呼吸,属于昆虫,节肢动物,B错误。

C、红火蚁体表有外骨骼,可防止体内水分散失,属于无脊椎动物,C错误。

D、红火蚁身体和附肢都分节,D错误。

故选:A。

节肢动物的特征:身体分部,体表有坚韧的外骨骼,身体和附肢部分节。

昆虫的特征:昆虫的身体分为头、胸、腹三部分,头部有一对触角、胸部有两对翅、三对足。

明确昆虫的特征是解题的关键。

7.【答案】A

【解析】解:鲸鱼用肺呼吸,胎生、哺乳,因此属于哺乳动物;鲫鱼、小丑鱼、鲨鱼、鲤鱼、鲈鱼都生活在水中,体表覆盖有鳞片,用鳃呼吸,用鳍游泳,都属于鱼类;鳄鱼、甲鱼属于爬行动物;章鱼属于软体动物;娃娃鱼属于两栖动物,可见A符合题意。

故选:A。

鱼类的特征有:生活在水中,鱼体表大都覆盖有鳞片,用鳃呼吸,用鳍游泳,靠尾部和躯干部的左右摆动和鳍的协调作用来不断向前游动。

解答此类题目的关键是理解掌握鱼类的主要特征。

8.【答案】A

【解析】解:A、根据题干和表格信息可知:某生物小组探究“某因素(温度)对金鱼呼吸频率的影响”,故实验变量是温度,A错误;

B、用一条金鱼做实验不科学,会有偶然性,实验误差较大,实验结果不能说明一般性。故每次实验用3条金鱼是为了避免偶然性,减小误差,B正确;

C、一次实验存在一定的偶然性和误差,计算多次实验的平均值,可以减少实验误差,确保实验严密准确。因此同一温度下的数据应取平均值,目的是减小误差,C正确;

D、由表格中的实验数据可知:在一定温度范围内,温度越高,金鱼的呼吸频率越快,D正确。

故选:A。

1、对照实验是在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同外,其他条件都相同的实验,这个不同的条件,就是唯一变量。一般的对实验变量进行处理的,就是实验组,没有对实验变量进行处理的就是对照组。

2、为确保实验组、对照组实验结果的合理性,对影响实验的其他相关因素应设置均处于相同且理想状态,这样做的目的是控制单一变量,便于排除其它因素对实验结果的影响和干扰。

正确识记并理解对照实验的设计方法是解题的关键。

9.【答案】C

【解析】解:A、小姬蛙的发育过程为:受精卵→蝌蚪→幼蛙→成蛙,为变态发育,正确。

B、小姬蛙的幼体生活在水中,用鳃呼吸,变态发育成成体后,成体营水陆两栖生活,用肺呼吸,同时用皮肤辅助呼吸,属于两栖动物,正确。

C、小姬蛙的的成体用肺呼吸,兼用皮肤辅助呼吸,营水陆两栖生活,错误。

D、体温不恒定,属于变温动物,正确。

故选:C。

两栖动物是指幼体生活在水中,用鳃呼吸,变态发育成成体后,成体营水陆两栖生活,用肺呼吸,同时用皮肤辅助呼吸。

掌握两栖动物的主要特征是解决本题的关键。

10.【答案】B

【解析】解:①爬行类的体表覆盖角质鳞片或甲,可以减少水分的蒸发,适于干燥的陆生环境,正确;

②爬行动物体内受精,生殖和发育完全摆脱了对水的依赖,适于陆生环境,正确;

③爬行动物终生用肺呼吸,故爬行类的幼体也用肺呼吸,错误;

④爬行类的体表覆盖角质鳞片或甲,而不是皮肤裸露,错误;

⑤爬行动物具有较为发达的肺适于呼吸空气中的氧气,终生完全用肺呼吸,适于陆生环境,正确;

故选项B符合题意。

故选:B。

爬行动物的主要特征:体表覆盖角质鳞片或甲,用肺呼吸,体温不恒定,会随外界的温度变化而变化。心脏只有三个腔,心室里有不完全的隔膜,体内受精,卵生或少数卵胎生。爬行类的生殖发育完全脱离了水的限制,是最早的、真正的陆生脊椎动物。据此解答。

熟知真正适应了陆地生活的动物具有适应陆地生活的呼吸方式和生殖发育特点等。

11.【答案】A

【解析】解:A、鸟有气囊,在飞行过程中吸气和呼吸时气体都经过肺、都能进行气体交换,而气囊没有气体交换的作用,因此不能增加气体交换的面积,A错误;

B、鸟的骨骼坚固且轻而薄,有的骨中空、有的骨愈合,可以减轻身体体重,利于飞行,B正确;

C、胸骨上的肌肉发达,胸肌附着在胸骨上,胸骨发达,为飞行提供动力,C正确;

D、体温恒定,增强了对寒冷环境的适应能力,扩大了动物的分布范围,D正确。

故选:A。

鸟类的身体流线型,可以减少飞行时的阻力,身体被覆羽毛,具有可用于飞翔的翼,胸肌发达,胸骨有龙骨突,长骨中空,消化系统发达,消化,吸收,排出粪便都很迅速,循环系统结构完善,运输营养物质和氧的功能强,有独特的气囊,可以帮助呼吸,所以说鸟的全身都是为飞行设计的。

明确鸟类的特点即能正确答题。

12.【答案】C

【解析】解:A、为老鹰的足锐利、具有钩爪,适于捕捉小动物。

B、为啄木鸟的足两只朝前,两只朝后,便于抓握树干,能抓握和钩挂在树上,适于攀援在树上。

C、为野鸭的足,趾间有蹼,适于在水中游泳。

D、为丹顶鹤的足三只朝前一只朝后,便于行走,与地面的接触面积较大,而适于在沼泽地或浅水滩涂生活。

因此适于在水中游泳的是C。

故选:C。

生物的形态结构与环境相适应,如适于在水中游泳的足,趾间有蹼,形若桨,适于划水前进。

关于生物对环境的适应,可结合着具体的实例掌握。

13.【答案】D

【解析】解:哺乳动物在繁殖期间哺乳动物雌雄交配,雄性的精子进入雌性的体内,和卵细胞结合,形成受精卵,在雌性动物的子宫内发育形成胚胎,胚胎在母体的子宫内,通过胎盘和母体之间进行物质交换,发育成胎儿,胎儿从母体生出来,这种生殖方式叫胎生,刚出生的幼体身上无毛,眼睛没有睁开,不能行走,只能靠母体的乳汁生活,叫哺乳,所以称为哺乳动物,这大大提高了后代的成活率,增强了对陆上生活的适应能力。所以D正确,ABC不正确。

故选:D。

哺乳动物的生殖方式为胎生,幼崽出生时已经基本发育完整,所以不易受到天敌的攻击,能大大提高后代的成活率,增加对陆地生活的适应能力。

关键知道胎生可以提高提高后代的成活率,增加对陆地生活的适应能力。

14.【答案】D

【解析】解:A、家兔是草食性动物,牙齿具有门齿、臼齿的分化,提高了摄取食物和对食物的消化能力,A正确。

B、蜥蜴等爬行动物是真正的陆生脊椎动物,由于陆地环境相对比较干燥,陆地生活的动物体表具有角质的鳞片或甲,这些结构不仅保护了身体,还能够防止体内水分的蒸发,有利于适应陆地生活,B正确。

C、鱼的呼吸器官是鳃,是由许多的鳃丝组成的,由于里面含有大量的毛细血管,当水流经鳃丝时,水中的溶解氧进入鳃丝的血管中,而二氧化碳由鳃丝排放到水中,二者进行气体交换,因此适于水中生活,C正确。

D、家鸽的体内有很多气囊,这些气囊与肺相通。家鸽吸气时,空气进入肺,在肺内进行气体交换,同时一部分空气进入气囊暂时储存;呼气时,气囊中的气体又进入肺,在肺内进行气体交换。这样,家鸽每呼吸一次,气体两次进入肺,在肺内进行两次气体交换,这样的呼吸方式叫双重呼吸,D错误。

故选:D。

生物对环境的适应是普遍存在的.现在生存的每一种生物,都具有与环境相适应的形态结构、生理特征或行为,可从生物的器官特征去分析。

解答此类题目的关键是理解生物与环境相适应的形态结构特点。

15.【答案】D

【解析】解:A、人体的运动系统由骨、骨连结、骨骼肌组成,关节属于能活动的骨连结,A正确。

B、人体有600多块骨骼肌,包括肌腱和肌腹两部分,中间较粗的部分是肌腹,B正确。

C、关节腔内的滑液可以减小骨与骨之间的摩擦,C正确。

D、骨骼肌一般要跨越一个或几个关节,由肌腱附着在相邻的骨上,D错误。

故选:D。

运动系统由骨、骨连结、骨骼肌组成,关节是骨连结的主要形式。

掌握运动系统的组成是解题的关键。

16.【答案】C

【解析】解:A、骨与骨之间通过关节等方式相连形成骨骼,A正确;

B、运动的产生是由于骨骼肌受到神经传来的刺激而收缩,牵动骨绕关节活动。B正确;

C、③是关节腔,内有关节囊内壁分泌的滑液,可减少骨与骨之间的摩擦,使关节活动灵活。C错误;

D、家燕胸肌发达,骨骼轻而坚固,适于飞行,D正确。

故选:C。

(1)关节是由关节面、关节囊和关节腔三部分组成。关节面包括关节头和关节窝,关节面上覆盖着关节软骨。

(2)图中的①关节头,④关节窝,两者构成关节面;②关节囊,③关节腔,⑤关节软骨。

解答此题的关键是明确关节的结构和功能。

17.【答案】B

【解析】解:①婴儿吮吸、②蜘蛛结网、⑤鸠占鹊巢是由动物体内的遗传物质决定的行为,属于先天性行为,③杯弓蛇影、④鹦鹉学舌、⑥邯郸学步是动物出生后,在动物的成长过程中,通过生活经验和学习逐渐建立起来的新的行为,B正确。

故选:B。

(1)先天性行为是动物生来就有的,由动物体内的遗传物质决定的行为,是动物的一种本能,不会丧失。

(2)后天学习行为是动物出生后,在动物的成长过程中,通过生活经验和学习逐渐建立起来的新的行为。

解答此类题目的关键是理解掌握先天性行为和学习行为的特点。

18.【答案】A

【解析】解:A、由题干可知,绿鹭“钓鱼”的行为是通过生活经验和学习建立的学习行为,A错误;

B、学习行为是动物出生后在动物在成长过程中,通过生活经验和学习逐渐建立起来的新的行为,与遗传因素和环境因素有关,B正确;

CD、不同绿鹭“钓鱼”所用时间和成果不同,不同地方发现的绿鹭“钓鱼”所用诱饵和技巧也不同。可证实“同种动物不同个体的学习能力不同”,但不能说明“动物越高等,学习能力越强”,CD正确。

故选:A。

(1)先天性行为是动物生来就有的,由动物体内的遗传物质决定的行为。

(2)学习行为是动物出生后在动物在成长过程中,通过生活经验和学习逐渐建立起来的新的行为。

解答此类题目的关键是理解掌握先天性行为、学习行为的特点。

19.【答案】B

【解析】解:狒狒群中有“首领”,成员之间有分工,这种现象说明它们具有社会行为.

故选:B

社会行为是一些营群体生活的动物,群体内形成一定的组织,成员之间有明确分工,共同维持群体生活的行为,如蜂群中的蜂王、工蜂、雄蜂各有分工.有的群体中还会形成等级,如草原上的雄性头羊总是优先占领配偶.

解答此类题目的关键是理解掌握社会行为的特征.

20.【答案】D

【解析】解:A、蜜蜂的各种舞蹈是通过动作进行信息交流,不符合题意。

B、雌蛾分泌性外激素引诱雄蛾通过性外激素进行信息交流,不符合题意。

C、萤火虫发出冷光“对话”是用动作进行信息交流,不符合题意。

D、蟾蜍受到攻击时身体会充气膨胀,属于防御行为,不属于信息交流,符合题意。

故选:D。

动物通讯是动物间的信息交流,常表现为一个动物借助自身行为或身体标志作用于其他动物(同种或异种)的感觉器官从而改变后者的行为。通讯是具有适应意义的行为,常见的通讯事例大多是互利的,如通过通讯异性个体得以交配,社群动物得以共同取食、御敌等。动物之间通过动作、声音、气味、性外激素等进行信息交流。

明确信息交流的特点即能正确答题。

21.【答案】都需要能量 器官 先天性 互惠互利 可获得食物

【解析】解:(1)动物与人造运动机器(如飞机、汽车、轮船)的运动的相同点是都需要能量。

(2)骨骼肌由肌腱和肌腹组成,也就有了结缔组织与上皮组织、肌肉组织等,可见一块腓肠肌也是由几种不同的组织按照一定的次序结合在一起构成的一个器官。

(3)动物的先天性行为是动物生存的基础和保证,是动物适应环境的前提,没有先天性行为,动物就无法生存,也无法适应环境和繁殖后代,因此动物的先天性行为使动物能适应环境,得以生存和繁殖后代.

(4)在“探究动物对植物生活的积极作用”的活动中,我们知道动物与绿色开花植物是互惠互利的关系。蜜蜂在给植物传粉的同时给蜜蜂带来食物。

故答案为:

(1)都需要能量

(2)器官

(3)先天性行为

(4)互惠互利;可获得食物

(1)先天性行为是动物生来就有的,由动物体内的遗传物质决定的行为,是动物的一种本能,不会丧失。

(2)后天学习行为是动物出生后,在动物的成长过程中,通过生活经验和学习逐渐建立起来的新的行为。

解答此类题目的关键是理解动物行为获得途径和特点。

22.【答案】刺细胞 有口无肛门 角质层 寄生 软体 外套膜

【解析】解:(1)图中水螅属于腔肠动物,身体呈辐射对称,其体表的刺细胞是该类动物特有的攻击和防御的利器,涡虫是扁形动物,它与涡虫的共同特征是有口无肛门。

(2)蛔虫体表有角质层,可以避免被寄主的消化液侵蚀;消化管简单,靠吸食寄主半消化的食糜生活,这是与其寄生生活相适应的。

(3)蜗牛属于软体动物,身体的表面有外套膜,大多具有贝壳;它的运动器官是腹足。

故答案为:

(1)刺细胞;有口无肛门

(2)角质层;寄生

(3)软体;外套膜

观图可知:水螅属于腔肠动物、涡虫属于扁形动物、蛔虫属于线形动物、沙蚕属于节肢动物、蜗牛属于软体动物,解答即可。

解答此类题目的关键是理解掌握无脊椎动物各类群的主要特点。

23.【答案】骨 肱三头肌 肱二头肌 收缩 舒张 骨骼肌 骨 关节

【解析】解:(1)哺乳动物的运动系统由骨骼和肌肉组成。关节是骨连接的主要形式。骨骼肌两端较细呈乳白色的部分是肌腱(属 于结缔组织),分别附着在相邻的两块骨上,中间较粗的部分是肌腹,主要由肌肉组织构成,图中①、②相当于两块骨;③、④相当于骨骼肌,③表示肱三头肌,④表示肱二头肌;⑤相当于关节。

(2)骨骼肌只能收缩牵拉骨而不能将骨推开,因此一个动作的完成总是由两组肌肉相互配合活动,共同完成的。如,屈肘动作和伸肘动作的产生。屈肘时,肱二头肌收缩,肱三头肌舒张,伸肘时,肱三头肌收缩,肱二头肌舒张。 图中虚线箭头判断,此时④肱二头肌应处于收缩状态,③肱三头肌应处于舒张状态。如果⑤表示肘关节,则此过程表示屈肘动作。

(3)骨骼肌有受刺激而收缩的特性,当骨骼肌收缩受神经传来的刺激收缩时,就会牵动着它所附着的骨,绕着关节活动,于是躯体就产生了运动。但人体完成一个运动都要有神经系统的调节,有骨、骨骼肌、关节的共同参与,多组肌肉的协调作用,才能完成。

故答案为:(1)骨; 肱三头肌;肱二头肌

(2)收缩;舒张;屈肘

(3)骨骼肌;骨 ;关节

骨骼肌有受刺激而收缩的特性,当骨骼肌收缩受神经传来的刺激收缩时,就会牵动着它所附着的骨,绕着关节活动,于是躯体就产生了运动。

人体完成一个运动都要有神经系统的调节,有骨、骨骼肌、关节的共同参与,多组肌肉的协调作用,才能完成。

24.【答案】学习 高等 少 遗传物质 提高小鼠觅食积极性,更利于实验观察 实验法

【解析】解:(1)从表格数据可以看出小白鼠从起点到达终点的平均时间越来越少,表明小白鼠有学习能力,所以小鼠走迷宫的行为属于学习行为。具有社会行为的动物,动物间既有分工,又有合作。在合作过程中生物间要通过声音,气味,动作等传递信息。通常小白鼠找到食物后会发出一种叫声,引来其他小白鼠,这种叫声起到了传递信息的作用。

(2)若把小白鼠换成蟑螂,蟑螂难以经过短时间训练获取食物。说明动物越高等学习能力越强,更能够适应复制的生活环境。学习行为是指在遗传因素的基础上,通过环境因素的作用,由生活经验和学习而获得的行为。动物越高等,学习能力越强,适应环境能力也就越强。动物越低等,学习能力就越弱,学会某种行为中“尝试”和“错误”的次数就越多。小白鼠比蟑螂高等,这是体内遗传物质决定的。其“尝试与错误”次数比蟑螂要少,学习能力较强。

(3)实验所用的小鼠使它处于饥饿状态,这样小鼠会积极取食,更利于实验观察。

(4)实验法是在人为控制研究对象的条件下进行的观察。实验法强调根据研究目标的需要而改变动物的生活条件,在改变的环境下观察动物的行为反应。本实验在同样的实验条件下,把小鼠换成蟑螂做实验,其经过的“尝试与错误”的次数应该不一样,属于实验法。

故答案为:(1)学习

(2)高等;少;遗传物质

(3)提高小鼠觅食积极性,更利于实验观察

(4)实验法

动物行为从行为获得的途径可分为先天性行为和学习行为,先天性行为是指动物一出生就有的一种行为方式,是动物的一种本能,由体内的遗传物质决定的;而学习行为是动物出生后在成长的过程中通过环境因素的影响,由生活经验和“学习”逐渐建立起来的,是在先天性行为的基础上建立的一种新的行为活动,也称为后天性行为。

解答此题的关键是理解先天性行为和学习行为的区别和联系。

25.【答案】饥饿 气味 蚂蚁喜欢吃糖吗?或蚂蚁喜欢吃白糖还是喜欢吃食盐? 避免偶然性 捕捉同种、同样大小、同一蚁穴、都正常的蚂蚁;两个大小、形状相同的小培养皿;放入等量碾成粉末状的白糖和食盐 饥饿 蚂蚁喜欢吃白糖

【解析】解:(1)动物通过动作、声音、气味、形体姿态等进行信息交流。蚂蚁传递信息的主要方式是依靠分泌物的气味。

(2)该实验探究蚂蚁喜欢吃什么样的食物。实验过程中,在两个大小、形状相同的小培养皿,分别放入等量碾成粉末状的白糖和食盐;因此该兴趣小组提出的问题应该是:蚂蚁喜欢吃糖吗?或蚂蚁喜欢吃白糖还是喜欢吃食盐?

(3)实验中选用20只蚂蚁,而不是1、2只蚂蚁,因为这样可以减少其他偶然因素的影响而导致实验出现误差。如果采集的蚂蚁生病、或受其它非生物因素的影响、处于特殊生长时期等都会导致实验结论出错,所以为了避免出现偶然性,实验中应尽可能多选几只蚂蚁,尽可能排除其他因素的干扰。

(4)一组对照实验中只能有一个变量,且只能以所研究的条件为变量,其它条件应相同。这样便于排除其他条件干扰实验。因此为了控制单一变量,该实验中要捕捉同种、同样大小、同一蚁穴、都正常的蚂蚁;两个大小、形状相同的小培养皿;放入等量碾成粉末状的白糖和食盐

。

(5)蚂蚁只有在饥饿的状态下,才能更积极地寻找食物,利于实验的完成。因此为了便于观察,步骤②中应先对蚂蚁进行饥饿处理1~2天;3天后称量培养皿中剩余食物的质量,若白糖减少的量多,则说明:蚂蚁喜欢吃白糖。

故答案为:(1)气味;(2)蚂蚁喜欢吃糖吗?(蚂蚁喜欢吃白糖还是喜欢吃食盐?);(3)避免偶然性;(4)捕捉同种、同样大小、同一蚁穴、都正常的蚂蚁;两个大小、形状相同的小培养皿;放入等量碾成粉末状的白糖和食盐;(5)饥饿;蚂蚁喜欢吃白糖

科学探究的一般过程:提出问题、作出假设、制定计划、实施计划、得出结论、表达和交流,

动物的动作、声音、气味都能起到传递信息的作用,都是动物的语言。

解答此类题目的关键是理解掌握科学研究的基本环节。

第2页,共2页

第1页,共1页

同课章节目录