云南省瑞丽第一民中2021-2022学年高三下学期2月份开学测试文综历史试题(Word版,含答案)

文档属性

| 名称 | 云南省瑞丽第一民中2021-2022学年高三下学期2月份开学测试文综历史试题(Word版,含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 64.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-19 15:20:51 | ||

图片预览

文档简介

云南省瑞丽市第一民族中学2021-2022学年高三下学期2月份开学测试

文综 历史

一、选择题(共12小题)

24. 宋代黄翰说:“世间交易,未有不前期借款以为定者。”宋代巨商陈泰“每岁出绢本钱,贷崇仁、安乐、金溪诸绩户,达于吉之属邑,各有驵主(代理人)其事,至六月自往敛索,率暮秋乃归,如是久矣。”这体现了当时( )

A. 小农经济的衰退 B. 租佃关系的盛行

C. 市坊界限被打破 D. 商业资本的活跃

25. 宋人胡致堂说:“中书出令,门下封驳,分为两省,而尚书守成,颁之有司。”这表明唐代三省六部制( )

A.奉行流程式分工 B.实行职能式分工

C.架空皇帝的决策权 D.强化君主专制独裁

26. 《礼记·中庸》云:“舜其大知也与,舜好问而好察迩言,隐恶而扬善,执其两端,而用其中于民,其斯以为舜乎!”下列人物的为政理念与该主张最接近的是( )

A. 梭伦 B. 亚历山大二世 C. 默罕默德·阿里 D. 明治天皇

27. 徐光启《农政全书》载,“今北土之吉贝(棉花)贱而布贵,南方反是:吉贝则泛舟而鬻诸南,布则泛舟而鬻诸北”。这说明当时( )

A. 商业是棉纺织发展的前提 B. 商人买贱卖贵伤害了农业

C. 北方农业生产比南方发达 D. 南方经济较北方更有优势

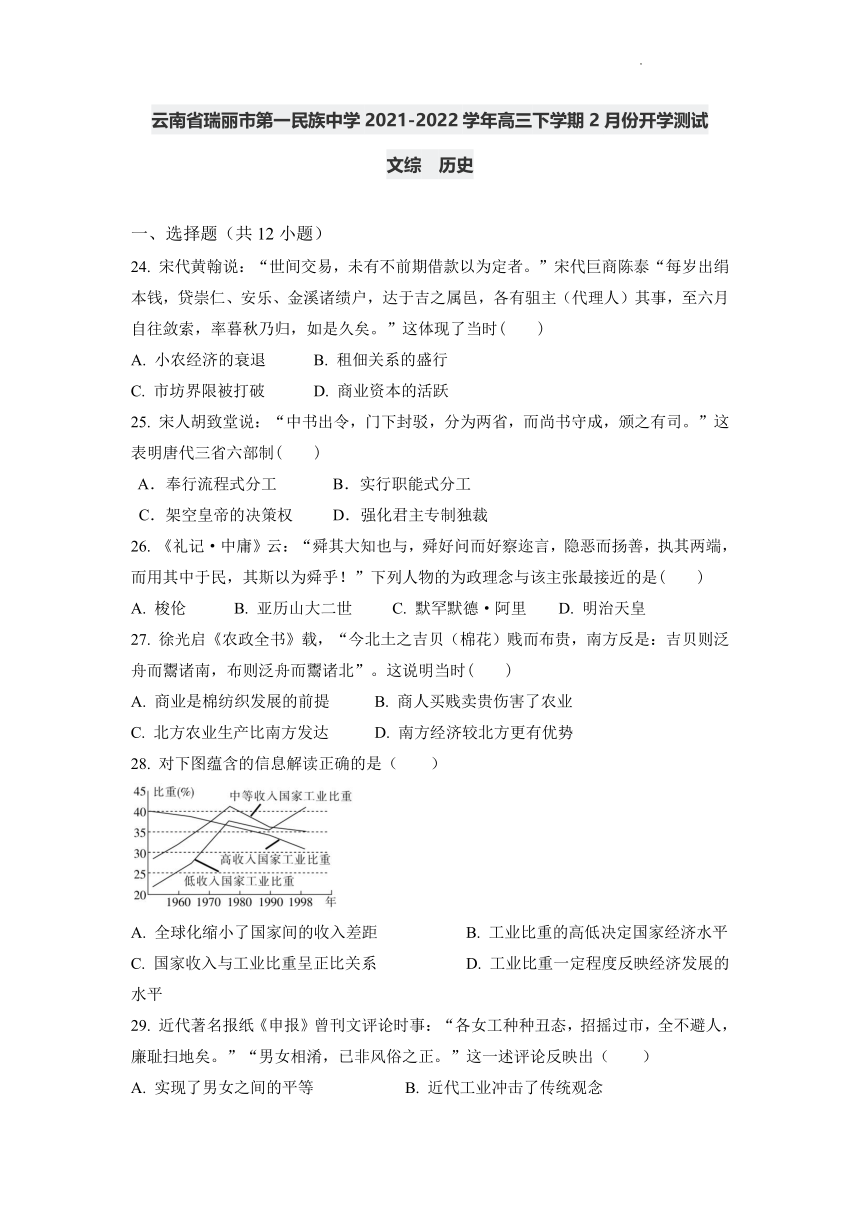

28. 对下图蕴含的信息解读正确的是( )

A. 全球化缩小了国家间的收入差距 B. 工业比重的高低决定国家经济水平

C. 国家收入与工业比重呈正比关系 D. 工业比重一定程度反映经济发展的水平

29. 近代著名报纸《申报》曾刊文评论时事:“各女工种种丑态,招摇过市,全不避人,廉耻扫地矣。”“男女相淆,已非风俗之正。”这一述评论反映出( )

A. 实现了男女之间的平等 B. 近代工业冲击了传统观念

C. 雇佣关系刚刚开始出现 D. 近代工业促进报刊业繁荣

30. 嘉庆帝亲政之初,认为“凡事必专责之军机大臣,则其权过重”,与“乾纲独断”的家法不符,强调军机大臣不过“承旨书谕”而已,皇帝并非“将臣工翊赞之职尽责此数人”。这表明嘉庆帝认识到军机处( )

A. 办事效率高 B. 有利于强化君主专制

C. 应予以撤销 D. 可能对皇权构成威胁

31. 有学者认为:农业定居阶段的氏族社会,城兴,有城无市。家族社会里,城中有市,市被垣(矮墙)围。地主经济形态下,市破垣而出,散布全城,城区即市区。下列描述符合“城区即市区”的是( )

A. “日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所。”

B. “今朝半醉归草市,指点青帘上酒楼。”

C. “草市迎江货,津桥税海商。”

D. “新封丘门大街两边民户铺席外,……至门约十里余,各有茶坊、酒店、勾肆、饮食。”

32. 1912年,宋教仁以国民党代理事长身份参与中华民国第一届国会选举时说:“我们要在国会里头获得半数以上的议席,进而在朝,就可以组成一党的责任内阁;退而在野,也可以严密地监督政府……”宋教仁试图成立的“内阁”在组织形式上与下列哪个国家相似( )

A. 英国 B. 法国 C. 德国 D. 美国

33. 《法学总论》规定:“出于自然理性而为全人类制定的法,则受到所有民族的同样尊重,叫做万民法。”万民法出现于( )

A. 罗马共和国时期 B. 罗马帝国时期

C. 西罗马帝国时期 D. 东罗马帝国时期

34. 1992年以前,在中国的思想理论界,很多学者把中国走向市场经济的每一个动向都视作为资本主义的“和平演变”。这说明( )

A. 中国理论界缺乏对市场经济的概念界定

B. 中国的经济体制改革面临巨大阻力

C. 计划经济体制显示出巨大的优越性

D. 经济全球化的负面影响教训深刻

35. 17世纪英国革命期间产生了一个意外的局面,革命因反抗一个人的专制开始,却造成了另一个人的独裁。这里的“一个人”和“另一个人”分别是指( )

A. 詹姆士一世、克伦威尔 B. 查理一世、克伦威尔

C. 查理一世、詹姆士一世 D. 查理二世、詹姆士二世

二、非选择题

40. 李鸿章(1823—1901)可谓是中国近代史上最具争议的人物。阅读材料,回答问题。

材料一 中国旧文体,凡记载一人事迹者,或以传,或以年谱,或以行状,类皆记事,不下论赞,其有之则附于篇末耳……四十年来中国大事,几无一不与李鸿章有关系。故为李鸿章作传,不可不以作近世史之笔力行之……李鸿章不识国民之原理,不通世界之大势,不知政治之本原,当此十九世纪竞争进化之世,而惟弥缝补苴,偷一时之安,不务扩养国民实力,置其国于威德完盛之域,而仅摭拾泰西皮毛,汲流忘源,遂乃自足……庸有济乎?

——据梁启超《李鸿章传》

材料二 建国后到“文革”前,史学界对李鸿章基本以“大卖国贼”、“大买办”看待。“文革”中,李鸿章更是“崇洋媚外”、“投降卖国”的同义语。李鸿章为当时的史学界所不齿是众所周知的。然而,今天人们对李鸿章的评价又一反前述,由全面否定到基本肯定。有人甚至评价说,李鸿章是中国近代化迈出第一步的带头人物,对中国近代化的进程起了推动作用。有人写文章讲李鸿章的爱国思想、民族主义,即便签订不平等条约也很难给他扣上卖国主义的帽子等等。总之,与过去几十年相比,李鸿章在今天格外得到人们的青睐。

——据夏东元《关于李鸿章研究的几个问题》

(1)据材料一,记载一人事迹的中国旧文体有哪些?分析梁启超的史学观受当时什么思潮的影响?

(2)结合材料一和所学知识,指出“仅摭拾泰西皮毛,汲流忘源”是李鸿章主持的何事?梁启超说他与李鸿章“于政治上为公敌”,请用史实加以说明。

(3)根据材料二和所学知识,从时代背景分析“文革”结束前后对李鸿章评价发生变化的原因。你认为对历史人物的评价会受哪些因素的影响。

41. 中华民族的伟大复兴是近代以来亿万中华儿女的共同理想。阅读材料,回答问题。

材料一 汉武帝时代,社会经济迅猛发展,刘汉王朝进入了全盛时期。丝绸之路开辟后,异国的礼俗、音乐、杂技,也跟着驼群的足迹,注入中土,使汉文化艺术鲜花繁集,灿烂夺目。汉代哲学以其雄浑的气魄和阔大的模式为以后中国哲学的发展,奠定了基础与方向。当世界上还有不少国家或民族尚处于原始蒙昧之中时,汉代的科学在总体上超过了同时代任何民族之成就。 ——摘编自韩养民《秦汉文化史》

材料二 中华民族自鸦片战争以来的一个多世纪,在世界上一直处于卑下地位,人家看不起中国人……一九四九年,中国人确实站起来来了……社会主义就是要发展生产力……资本主义发展几百年了,我们干社会主义才多长时间!何况我们自己还耽误了二十年。如果从建国起,用一百年时间把我国建设成中等水平的发达国家,那就很了不起!从现在(1992年)起到下世纪中叶,将是很要紧的时期,我们要埋头苦干。——摘自《邓小平文选》第三卷

(1)根据材料一,归纳汉朝文化兴盛的表现。结合所学知识,指出汉朝在世界文明发展史上的地位和影响所及的地区。

(2)根据材料二,指出邓小平提出的社会主义的任务和现代化建设的奋斗目标。为了早日实现这一目标,结合所学知识,回答中共十四大提出的20世纪90年代改革和建设的主要任务是什么。

44. 阅读下列材料,回答问题。

材料一 明治政府刚成立时,参与维新的功臣——多是些三十岁出头的年轻人——充满对欧美社会的美好憧憬,决心把西方的一切——从物质到精神到规范制度统统搬进日本……正如伊藤博文在启程之初草拟《奉命使节要点》中所写:要把“超越我东洋”的“欧美各国之政治制度、风俗教育、营生守产”等“开明之风,一概移入我国,使我国民迅速进步,达到同等化域”。——钱乘旦《寻找现代化的楷模:论明治维新的失误》

材料二 昔同治初年,德相俾斯麦语人曰:“三十年后,日本其兴,中国其弱乎?日人之游欧洲者,讨论学业,讲求官制,归而行之。中人之游欧洲者,询某厂船舰之利,某厂价值之廉,购而用之。强弱之原,其在此乎?”呜呼,今虽不幸而言中矣!——梁启超《变法通议》

(1)根据材料一概括明治政府改革的目标。

(2)依据上述材料,结合所学知识,概括中国和日本学习西方的异同。

45. 阅读下列材料,回答问题。

材料一 历史的悲剧在于,那些本来有可能制止后代进行毁灭性的竞赛,并进而阻止他们进入战争的国际互动力量还没有强大到阻挡1914年8月灾难的发生。当枪声在那个8月响起时,许多国家的人们开始了类似的经历;短缺、征兵、死亡和疾病。这个大屠杀又转而刺激了激烈的新意识形态的产生,它甚至更强烈地强调世界范围内阶级、种族或民族国家的统一。

——《1780—1914 现代世界的诞生》

材料二 “美苏争霸陷入僵持状态,国际形势总体上趋向缓和。”“邓小平对于这个问题的看法有一个历史过程。1977年他说,‘可以延缓战争的爆发’。1985年进一步指出,‘在较长时间内不发生大规模的世界战争是可能的’。1987年进一步指出,‘争取比较长期的和平是可能的,战争是可以避免的。’” ——刘华秋《国际风云录》

请回答:

(1)结合材料一和所学知识,指出这场战争的目的。分析这场战争对欧洲的影响。

(2)根据材料二,概括邓小平对当时世界形势的认识。谈谈国际局势与国家政策之间的关系。

46. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 宋应星(1587—约1666)青年时曾考取举人,后来连续六次赴京参加进士考试,均名落孙山。45岁以后,面对明末流民遍地的现实,宋应星不再追求科举功名,转而探求“致富”之术。他全面搜集整理传统农业、手工业技术,撰成《天工开物》一书,书名取“天工人其代之”“开物成务” 之义。正如宋应星在该书的序言中所说,“是书与科举功名毫无关系”,当时士大夫对这部书不屑一顾。后来乾隆时编《四库全书》,不予收录,民间因此更不敢印行。这部书在19世纪传入欧洲后,被誉为“17世纪中国科技的百科全书”,是我们今天探讨古代科技成就的重要文献。——摘编自潘吉星《宋应星评传》等

材料二 牛顿(1643—1727)自幼喜欢钻研科学。1687年,他的《自然哲学的数学原理》出版,阐述了其后被视作真理的物体运动三大定律。该书受到学术界的赞颂,很快销售一空。同年,牛顿被选为国会议员,后被封为爵士,成为英国皇家学会会长和法国皇家学会会员。当时他被公认为活着的最伟大的科学家,英国有学识的人都把牛顿“奉为他们的首领,承认他是他们的主帅和大师”。伏尔泰全面接受了牛顿的自然哲学,并与人合作发表了一本关于牛顿力学体系的通俗著作。18世纪中期,牛顿的理论体系在欧洲各国得到广泛认可,对整个欧洲和世界的科学与哲学发展产生了深远的影响。——摘编自詹姆斯·格雷克《牛顿传》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别指出宋应星、牛顿二人科技成果的特点及它们出现的背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析指出二人科技成果命运不同的原因。

24. D 25. A 26. A 27. D 28. D 29. B 30. D 31. D 32. A 33. B 34. B 35. B

40. (1)旧文体:传(列传)、年谱、行状。

分析:西方史学思潮、进化论思潮、救亡图存思潮。

(2)史事:洋务运动。

说明:梁启超在政治上主张维新变法,在中国实现“君主立宪”,为此发动“戊戌变法”;李鸿章在政治上主张维护清朝的专制统治,反对维新变法,发动“戊戌政变”,镇压维新派。

(3)原因:“文革”结束以前,受左倾思想特别是“以阶级斗争为纲”影响;文革结束以后,解放思想,实事求是、“双百”方针恢复、实行改革开放,以经济建设为中心。

因素:所处时代背景、阶级立场、主观认识等

41. (1)文化艺术异彩纷呈;哲学气魄雄浑、模式阔大;科学居世界领先地位。汉朝成为当时东方一大文明中心;突破了东亚的范围,远及欧洲和非洲。

(2)发展生产力;从建国起,用一百年的时间把我国建设成中等水平的发达国家。坚持党的基本路线,加快改革开放,集中精力把经济建设搞上去。

44. (1)改变落后状况,实现文明开化;成为世界强国,与欧美各国平等。

(2)相同点:19世纪中期都面临严重民族危机和统治危机;都是为了富国强兵,挽救民族危亡,巩固统治的需要;都注重学习西方先进的科学技术,创办近代化企业、新式军队及改革教育。

不同点:中国仅注重学习西方技术,日本更注重学习西方政治制度。

45. (1)目的:帝国主义列强争夺霸权和重新瓜分殖民地。

影响:政治上给欧洲带来严重的政治危机;经济上使欧洲失去了大量的海外投资,工业遭到严重破坏,在世界上的财政金融地位急剧下降,对世界经济的控制力不断减弱。思想上由于大战导致的政治经济危机和巨大的伤亡、破坏,使社会主义的理想和观念,和平主义思潮影响极大;在国际上的统治地位发生动摇,由于凡尔赛体系的分赃不均和对战败国的严厉制裁,导致欧洲一些国家极端民族主义复兴。

(2)认识:总体上趋于缓和,可以争取长期的和平。

关系:国际局势是一国制定国家政策的重要依据,正确把握国际局势才能够制定正确成功的内外政策 。

46. (1)特点:传统科技的集大成;多总结,少创造。长期试验基础上的理性探讨;突破性的科学成果。背景:中国传统农业、手工业技术发达;科举失利后的发愤之作。科学冲击了中世纪神学的束缚;近代科学研究方法形成;长期从事科学研究。

(2)士大夫热衷于科举功名、轻视农业手工业活动;生产方式没有质的变化;文化专制。(牛顿)重视科学的社会氛围;资本主义生产方式产生;提供了认识世界的新方法。

试卷分析

题型分析(共17小题)

题型 题目数量

选择题 12 70.59%

非选择题 5 29.41%

难度分析(平均难度0.62)

难度 题目数量 占比

基础题 8 47.06%

中档题 6 35.29%

较难题 3 17.65%

知识点分布(共考核个16知识点)

知识点 题目数量 数量占比

古代中国的商业 2 11.76%

汉至唐政治制度 1 5.88%

古希腊的民主政治 1 5.88%

精耕细作的古代农业 1 5.88%

世界经济的全球化趋势 1 5.88%

近现代中国社会生活的变迁 1 5.88%

明清君主专制的强化 1 5.88%

辛亥革命 1 5.88%

罗马法 1 5.88%

经济体制改革与对外开放 1 5.88%

英国君主立宪制 1 5.88%

现代中国政治制度与祖国统一综合大题 1 5.88%

现代中国的经济综合大题 1 5.88%

中外历史上的重大改革综合 1 5.88%

20世纪的战争与和平模块综合 1 5.88%

杰出的科学家 1 5.88%

文综 历史

一、选择题(共12小题)

24. 宋代黄翰说:“世间交易,未有不前期借款以为定者。”宋代巨商陈泰“每岁出绢本钱,贷崇仁、安乐、金溪诸绩户,达于吉之属邑,各有驵主(代理人)其事,至六月自往敛索,率暮秋乃归,如是久矣。”这体现了当时( )

A. 小农经济的衰退 B. 租佃关系的盛行

C. 市坊界限被打破 D. 商业资本的活跃

25. 宋人胡致堂说:“中书出令,门下封驳,分为两省,而尚书守成,颁之有司。”这表明唐代三省六部制( )

A.奉行流程式分工 B.实行职能式分工

C.架空皇帝的决策权 D.强化君主专制独裁

26. 《礼记·中庸》云:“舜其大知也与,舜好问而好察迩言,隐恶而扬善,执其两端,而用其中于民,其斯以为舜乎!”下列人物的为政理念与该主张最接近的是( )

A. 梭伦 B. 亚历山大二世 C. 默罕默德·阿里 D. 明治天皇

27. 徐光启《农政全书》载,“今北土之吉贝(棉花)贱而布贵,南方反是:吉贝则泛舟而鬻诸南,布则泛舟而鬻诸北”。这说明当时( )

A. 商业是棉纺织发展的前提 B. 商人买贱卖贵伤害了农业

C. 北方农业生产比南方发达 D. 南方经济较北方更有优势

28. 对下图蕴含的信息解读正确的是( )

A. 全球化缩小了国家间的收入差距 B. 工业比重的高低决定国家经济水平

C. 国家收入与工业比重呈正比关系 D. 工业比重一定程度反映经济发展的水平

29. 近代著名报纸《申报》曾刊文评论时事:“各女工种种丑态,招摇过市,全不避人,廉耻扫地矣。”“男女相淆,已非风俗之正。”这一述评论反映出( )

A. 实现了男女之间的平等 B. 近代工业冲击了传统观念

C. 雇佣关系刚刚开始出现 D. 近代工业促进报刊业繁荣

30. 嘉庆帝亲政之初,认为“凡事必专责之军机大臣,则其权过重”,与“乾纲独断”的家法不符,强调军机大臣不过“承旨书谕”而已,皇帝并非“将臣工翊赞之职尽责此数人”。这表明嘉庆帝认识到军机处( )

A. 办事效率高 B. 有利于强化君主专制

C. 应予以撤销 D. 可能对皇权构成威胁

31. 有学者认为:农业定居阶段的氏族社会,城兴,有城无市。家族社会里,城中有市,市被垣(矮墙)围。地主经济形态下,市破垣而出,散布全城,城区即市区。下列描述符合“城区即市区”的是( )

A. “日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所。”

B. “今朝半醉归草市,指点青帘上酒楼。”

C. “草市迎江货,津桥税海商。”

D. “新封丘门大街两边民户铺席外,……至门约十里余,各有茶坊、酒店、勾肆、饮食。”

32. 1912年,宋教仁以国民党代理事长身份参与中华民国第一届国会选举时说:“我们要在国会里头获得半数以上的议席,进而在朝,就可以组成一党的责任内阁;退而在野,也可以严密地监督政府……”宋教仁试图成立的“内阁”在组织形式上与下列哪个国家相似( )

A. 英国 B. 法国 C. 德国 D. 美国

33. 《法学总论》规定:“出于自然理性而为全人类制定的法,则受到所有民族的同样尊重,叫做万民法。”万民法出现于( )

A. 罗马共和国时期 B. 罗马帝国时期

C. 西罗马帝国时期 D. 东罗马帝国时期

34. 1992年以前,在中国的思想理论界,很多学者把中国走向市场经济的每一个动向都视作为资本主义的“和平演变”。这说明( )

A. 中国理论界缺乏对市场经济的概念界定

B. 中国的经济体制改革面临巨大阻力

C. 计划经济体制显示出巨大的优越性

D. 经济全球化的负面影响教训深刻

35. 17世纪英国革命期间产生了一个意外的局面,革命因反抗一个人的专制开始,却造成了另一个人的独裁。这里的“一个人”和“另一个人”分别是指( )

A. 詹姆士一世、克伦威尔 B. 查理一世、克伦威尔

C. 查理一世、詹姆士一世 D. 查理二世、詹姆士二世

二、非选择题

40. 李鸿章(1823—1901)可谓是中国近代史上最具争议的人物。阅读材料,回答问题。

材料一 中国旧文体,凡记载一人事迹者,或以传,或以年谱,或以行状,类皆记事,不下论赞,其有之则附于篇末耳……四十年来中国大事,几无一不与李鸿章有关系。故为李鸿章作传,不可不以作近世史之笔力行之……李鸿章不识国民之原理,不通世界之大势,不知政治之本原,当此十九世纪竞争进化之世,而惟弥缝补苴,偷一时之安,不务扩养国民实力,置其国于威德完盛之域,而仅摭拾泰西皮毛,汲流忘源,遂乃自足……庸有济乎?

——据梁启超《李鸿章传》

材料二 建国后到“文革”前,史学界对李鸿章基本以“大卖国贼”、“大买办”看待。“文革”中,李鸿章更是“崇洋媚外”、“投降卖国”的同义语。李鸿章为当时的史学界所不齿是众所周知的。然而,今天人们对李鸿章的评价又一反前述,由全面否定到基本肯定。有人甚至评价说,李鸿章是中国近代化迈出第一步的带头人物,对中国近代化的进程起了推动作用。有人写文章讲李鸿章的爱国思想、民族主义,即便签订不平等条约也很难给他扣上卖国主义的帽子等等。总之,与过去几十年相比,李鸿章在今天格外得到人们的青睐。

——据夏东元《关于李鸿章研究的几个问题》

(1)据材料一,记载一人事迹的中国旧文体有哪些?分析梁启超的史学观受当时什么思潮的影响?

(2)结合材料一和所学知识,指出“仅摭拾泰西皮毛,汲流忘源”是李鸿章主持的何事?梁启超说他与李鸿章“于政治上为公敌”,请用史实加以说明。

(3)根据材料二和所学知识,从时代背景分析“文革”结束前后对李鸿章评价发生变化的原因。你认为对历史人物的评价会受哪些因素的影响。

41. 中华民族的伟大复兴是近代以来亿万中华儿女的共同理想。阅读材料,回答问题。

材料一 汉武帝时代,社会经济迅猛发展,刘汉王朝进入了全盛时期。丝绸之路开辟后,异国的礼俗、音乐、杂技,也跟着驼群的足迹,注入中土,使汉文化艺术鲜花繁集,灿烂夺目。汉代哲学以其雄浑的气魄和阔大的模式为以后中国哲学的发展,奠定了基础与方向。当世界上还有不少国家或民族尚处于原始蒙昧之中时,汉代的科学在总体上超过了同时代任何民族之成就。 ——摘编自韩养民《秦汉文化史》

材料二 中华民族自鸦片战争以来的一个多世纪,在世界上一直处于卑下地位,人家看不起中国人……一九四九年,中国人确实站起来来了……社会主义就是要发展生产力……资本主义发展几百年了,我们干社会主义才多长时间!何况我们自己还耽误了二十年。如果从建国起,用一百年时间把我国建设成中等水平的发达国家,那就很了不起!从现在(1992年)起到下世纪中叶,将是很要紧的时期,我们要埋头苦干。——摘自《邓小平文选》第三卷

(1)根据材料一,归纳汉朝文化兴盛的表现。结合所学知识,指出汉朝在世界文明发展史上的地位和影响所及的地区。

(2)根据材料二,指出邓小平提出的社会主义的任务和现代化建设的奋斗目标。为了早日实现这一目标,结合所学知识,回答中共十四大提出的20世纪90年代改革和建设的主要任务是什么。

44. 阅读下列材料,回答问题。

材料一 明治政府刚成立时,参与维新的功臣——多是些三十岁出头的年轻人——充满对欧美社会的美好憧憬,决心把西方的一切——从物质到精神到规范制度统统搬进日本……正如伊藤博文在启程之初草拟《奉命使节要点》中所写:要把“超越我东洋”的“欧美各国之政治制度、风俗教育、营生守产”等“开明之风,一概移入我国,使我国民迅速进步,达到同等化域”。——钱乘旦《寻找现代化的楷模:论明治维新的失误》

材料二 昔同治初年,德相俾斯麦语人曰:“三十年后,日本其兴,中国其弱乎?日人之游欧洲者,讨论学业,讲求官制,归而行之。中人之游欧洲者,询某厂船舰之利,某厂价值之廉,购而用之。强弱之原,其在此乎?”呜呼,今虽不幸而言中矣!——梁启超《变法通议》

(1)根据材料一概括明治政府改革的目标。

(2)依据上述材料,结合所学知识,概括中国和日本学习西方的异同。

45. 阅读下列材料,回答问题。

材料一 历史的悲剧在于,那些本来有可能制止后代进行毁灭性的竞赛,并进而阻止他们进入战争的国际互动力量还没有强大到阻挡1914年8月灾难的发生。当枪声在那个8月响起时,许多国家的人们开始了类似的经历;短缺、征兵、死亡和疾病。这个大屠杀又转而刺激了激烈的新意识形态的产生,它甚至更强烈地强调世界范围内阶级、种族或民族国家的统一。

——《1780—1914 现代世界的诞生》

材料二 “美苏争霸陷入僵持状态,国际形势总体上趋向缓和。”“邓小平对于这个问题的看法有一个历史过程。1977年他说,‘可以延缓战争的爆发’。1985年进一步指出,‘在较长时间内不发生大规模的世界战争是可能的’。1987年进一步指出,‘争取比较长期的和平是可能的,战争是可以避免的。’” ——刘华秋《国际风云录》

请回答:

(1)结合材料一和所学知识,指出这场战争的目的。分析这场战争对欧洲的影响。

(2)根据材料二,概括邓小平对当时世界形势的认识。谈谈国际局势与国家政策之间的关系。

46. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 宋应星(1587—约1666)青年时曾考取举人,后来连续六次赴京参加进士考试,均名落孙山。45岁以后,面对明末流民遍地的现实,宋应星不再追求科举功名,转而探求“致富”之术。他全面搜集整理传统农业、手工业技术,撰成《天工开物》一书,书名取“天工人其代之”“开物成务” 之义。正如宋应星在该书的序言中所说,“是书与科举功名毫无关系”,当时士大夫对这部书不屑一顾。后来乾隆时编《四库全书》,不予收录,民间因此更不敢印行。这部书在19世纪传入欧洲后,被誉为“17世纪中国科技的百科全书”,是我们今天探讨古代科技成就的重要文献。——摘编自潘吉星《宋应星评传》等

材料二 牛顿(1643—1727)自幼喜欢钻研科学。1687年,他的《自然哲学的数学原理》出版,阐述了其后被视作真理的物体运动三大定律。该书受到学术界的赞颂,很快销售一空。同年,牛顿被选为国会议员,后被封为爵士,成为英国皇家学会会长和法国皇家学会会员。当时他被公认为活着的最伟大的科学家,英国有学识的人都把牛顿“奉为他们的首领,承认他是他们的主帅和大师”。伏尔泰全面接受了牛顿的自然哲学,并与人合作发表了一本关于牛顿力学体系的通俗著作。18世纪中期,牛顿的理论体系在欧洲各国得到广泛认可,对整个欧洲和世界的科学与哲学发展产生了深远的影响。——摘编自詹姆斯·格雷克《牛顿传》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别指出宋应星、牛顿二人科技成果的特点及它们出现的背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析指出二人科技成果命运不同的原因。

24. D 25. A 26. A 27. D 28. D 29. B 30. D 31. D 32. A 33. B 34. B 35. B

40. (1)旧文体:传(列传)、年谱、行状。

分析:西方史学思潮、进化论思潮、救亡图存思潮。

(2)史事:洋务运动。

说明:梁启超在政治上主张维新变法,在中国实现“君主立宪”,为此发动“戊戌变法”;李鸿章在政治上主张维护清朝的专制统治,反对维新变法,发动“戊戌政变”,镇压维新派。

(3)原因:“文革”结束以前,受左倾思想特别是“以阶级斗争为纲”影响;文革结束以后,解放思想,实事求是、“双百”方针恢复、实行改革开放,以经济建设为中心。

因素:所处时代背景、阶级立场、主观认识等

41. (1)文化艺术异彩纷呈;哲学气魄雄浑、模式阔大;科学居世界领先地位。汉朝成为当时东方一大文明中心;突破了东亚的范围,远及欧洲和非洲。

(2)发展生产力;从建国起,用一百年的时间把我国建设成中等水平的发达国家。坚持党的基本路线,加快改革开放,集中精力把经济建设搞上去。

44. (1)改变落后状况,实现文明开化;成为世界强国,与欧美各国平等。

(2)相同点:19世纪中期都面临严重民族危机和统治危机;都是为了富国强兵,挽救民族危亡,巩固统治的需要;都注重学习西方先进的科学技术,创办近代化企业、新式军队及改革教育。

不同点:中国仅注重学习西方技术,日本更注重学习西方政治制度。

45. (1)目的:帝国主义列强争夺霸权和重新瓜分殖民地。

影响:政治上给欧洲带来严重的政治危机;经济上使欧洲失去了大量的海外投资,工业遭到严重破坏,在世界上的财政金融地位急剧下降,对世界经济的控制力不断减弱。思想上由于大战导致的政治经济危机和巨大的伤亡、破坏,使社会主义的理想和观念,和平主义思潮影响极大;在国际上的统治地位发生动摇,由于凡尔赛体系的分赃不均和对战败国的严厉制裁,导致欧洲一些国家极端民族主义复兴。

(2)认识:总体上趋于缓和,可以争取长期的和平。

关系:国际局势是一国制定国家政策的重要依据,正确把握国际局势才能够制定正确成功的内外政策 。

46. (1)特点:传统科技的集大成;多总结,少创造。长期试验基础上的理性探讨;突破性的科学成果。背景:中国传统农业、手工业技术发达;科举失利后的发愤之作。科学冲击了中世纪神学的束缚;近代科学研究方法形成;长期从事科学研究。

(2)士大夫热衷于科举功名、轻视农业手工业活动;生产方式没有质的变化;文化专制。(牛顿)重视科学的社会氛围;资本主义生产方式产生;提供了认识世界的新方法。

试卷分析

题型分析(共17小题)

题型 题目数量

选择题 12 70.59%

非选择题 5 29.41%

难度分析(平均难度0.62)

难度 题目数量 占比

基础题 8 47.06%

中档题 6 35.29%

较难题 3 17.65%

知识点分布(共考核个16知识点)

知识点 题目数量 数量占比

古代中国的商业 2 11.76%

汉至唐政治制度 1 5.88%

古希腊的民主政治 1 5.88%

精耕细作的古代农业 1 5.88%

世界经济的全球化趋势 1 5.88%

近现代中国社会生活的变迁 1 5.88%

明清君主专制的强化 1 5.88%

辛亥革命 1 5.88%

罗马法 1 5.88%

经济体制改革与对外开放 1 5.88%

英国君主立宪制 1 5.88%

现代中国政治制度与祖国统一综合大题 1 5.88%

现代中国的经济综合大题 1 5.88%

中外历史上的重大改革综合 1 5.88%

20世纪的战争与和平模块综合 1 5.88%

杰出的科学家 1 5.88%

同课章节目录