第10课:竹节人 教案

图片预览

文档简介

《竹节人》教学设计

【教学目标】

1、通过朗读、圈画、关注称呼等方法,感受自制玩具和游戏的乐趣,理解作者对童年生活的怀念之情。

2、品读课文,把握语言形式和情感表达之间的内在联系,感受“竹节人”所承载的英雄情结和精神追求。

【教学重难点】

1、教学重点:通过朗读、圈画、关注称呼等方法,感受自制玩具和游戏的乐趣,理解作者对童年生活的怀念之情。

2、教学难点:品读课文,把握语言形式和情感表达之间的内在联系,感受“竹节人”所承载的英雄情结和精神追求。

【课时安排】1课时

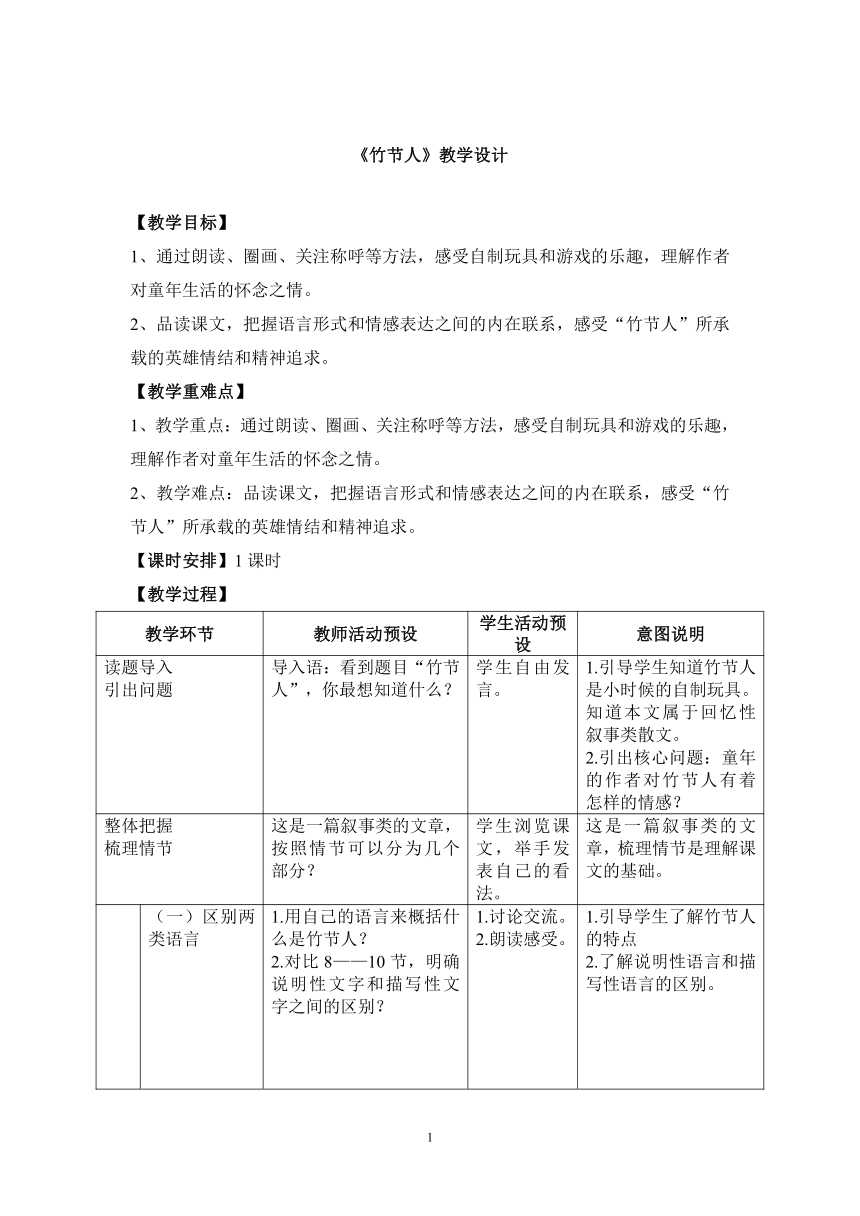

【教学过程】

教学环节 教师活动预设 学生活动预设 意图说明

读题导入引出问题 导入语:看到题目“竹节人”,你最想知道什么? 学生自由发言。 1.引导学生知道竹节人是小时候的自制玩具。知道本文属于回忆性叙事类散文。2.引出核心问题:童年的作者对竹节人有着怎样的情感?

整体把握梳理情节 这是一篇叙事类的文章,按照情节可以分为几个部分? 学生浏览课文,举手发表自己的看法。 这是一篇叙事类的文章,梳理情节是理解课文的基础。

品读课文,分析感悟 (一)区别两类语言 1.用自己的语言来概括什么是竹节人?2.对比8——10节,明确说明性文字和描写性文字之间的区别? 1.讨论交流。2.朗读感受。 1.引导学生了解竹节人的特点2.了解说明性语言和描写性语言的区别。

(二)逐层分析作者对竹节人的“迷” 1.“毛笔”是做竹节人的主要材料,它的用途对童年的“我”和成年人来说有什么区别,在这区别背后隐藏着怎样的情感。2.作者是怎么来装饰他的竹节人的?在简陋的材料和威风凛凛的武器之间巨大的落差背后隐藏了怎样的情感? 1.圈画品读。2.补充交流。 1.通过圈画阅读,使学生学会捕捉重点信息。2.深入理解竹节人在作者童年时代还是英雄情结的载体。

(三)梳理变化原因,体会情感纽带 1、分析“怨恨、沮丧”化为乌有的原因。2、理解我们最终“心满意足”的原因。 1.圈划批注。2.品读并交流。3.学生在教师的引导下回顾总结。 引导学生关注“情感认同”,培养学生联系前后文阅读的能力,进而培养学生的整体阅读意识。

(五)推测隐含信息,感悟精神追求 1、从我们为什么要自制竹节人来推测当时背景信息。2、分析课桌的用途变化,理解文章主旨。 1.分析,交流。2.思考,交流。 引导学生关注“情感与追求”进一步深化核心问题,进而培养学生的深入阅读意识。

依循板书回顾路径 1、回顾学路。2、教师总结。 1.依据板书,小结本文的学习路径。2.师生交流。 引导学生梳理学习路径,进一步感受本文的主旨与内涵。

【教学目标】

1、通过朗读、圈画、关注称呼等方法,感受自制玩具和游戏的乐趣,理解作者对童年生活的怀念之情。

2、品读课文,把握语言形式和情感表达之间的内在联系,感受“竹节人”所承载的英雄情结和精神追求。

【教学重难点】

1、教学重点:通过朗读、圈画、关注称呼等方法,感受自制玩具和游戏的乐趣,理解作者对童年生活的怀念之情。

2、教学难点:品读课文,把握语言形式和情感表达之间的内在联系,感受“竹节人”所承载的英雄情结和精神追求。

【课时安排】1课时

【教学过程】

教学环节 教师活动预设 学生活动预设 意图说明

读题导入引出问题 导入语:看到题目“竹节人”,你最想知道什么? 学生自由发言。 1.引导学生知道竹节人是小时候的自制玩具。知道本文属于回忆性叙事类散文。2.引出核心问题:童年的作者对竹节人有着怎样的情感?

整体把握梳理情节 这是一篇叙事类的文章,按照情节可以分为几个部分? 学生浏览课文,举手发表自己的看法。 这是一篇叙事类的文章,梳理情节是理解课文的基础。

品读课文,分析感悟 (一)区别两类语言 1.用自己的语言来概括什么是竹节人?2.对比8——10节,明确说明性文字和描写性文字之间的区别? 1.讨论交流。2.朗读感受。 1.引导学生了解竹节人的特点2.了解说明性语言和描写性语言的区别。

(二)逐层分析作者对竹节人的“迷” 1.“毛笔”是做竹节人的主要材料,它的用途对童年的“我”和成年人来说有什么区别,在这区别背后隐藏着怎样的情感。2.作者是怎么来装饰他的竹节人的?在简陋的材料和威风凛凛的武器之间巨大的落差背后隐藏了怎样的情感? 1.圈画品读。2.补充交流。 1.通过圈画阅读,使学生学会捕捉重点信息。2.深入理解竹节人在作者童年时代还是英雄情结的载体。

(三)梳理变化原因,体会情感纽带 1、分析“怨恨、沮丧”化为乌有的原因。2、理解我们最终“心满意足”的原因。 1.圈划批注。2.品读并交流。3.学生在教师的引导下回顾总结。 引导学生关注“情感认同”,培养学生联系前后文阅读的能力,进而培养学生的整体阅读意识。

(五)推测隐含信息,感悟精神追求 1、从我们为什么要自制竹节人来推测当时背景信息。2、分析课桌的用途变化,理解文章主旨。 1.分析,交流。2.思考,交流。 引导学生关注“情感与追求”进一步深化核心问题,进而培养学生的深入阅读意识。

依循板书回顾路径 1、回顾学路。2、教师总结。 1.依据板书,小结本文的学习路径。2.师生交流。 引导学生梳理学习路径,进一步感受本文的主旨与内涵。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地