人教部编版历史七年级下第二单元民族关系发展和社会变化单元检测题(含答案)

文档属性

| 名称 | 人教部编版历史七年级下第二单元民族关系发展和社会变化单元检测题(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 232.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-20 17:47:03 | ||

图片预览

文档简介

第二单元 民族关系发展和社会变化单元检测题

一、选择题(共16小题,每题4分,共64分)

1.“朕选儒臣干事者百余人,分治大藩(节度使辖区),即使他们都贪污,也不及武臣一人为害之大。”为此宋太祖采取的重要措施是

A.废除知州职权,直属中央 B.设三省六部以制衡地方官

C.派文臣担任各地州县长官 D.取消当时武将的一切权力

2.下列哪一项符合北宋的国策( )

A.重文轻武 B.重武轻文 C.重官轻民 D.重农抑商

3.下列政权建立的先后顺序是( )

①隋 ②金 ③契丹 ④北宋

A.①②③④ B.①③②④ C.①②④③ D.①③④②

4.下图所示内容是张萌同学的课堂笔记。由此判断她学习的主题是

A.政权并立 B.国家统一 C.民族关系发展 D.经济重心南移

5.金庸小说《天龙八部》中的萧峰高大勇武,为人光明磊落,慷慨豪迈,其大起大落的传奇人生让人对古老的契丹族生出无限的好奇。请问,统一契丹各部的杰出首领是( )

A.元昊 B.石敬塘 C.阿保机 D.阿骨打

6.“岳飞抗金”发生的朝代是

A.北宋 B.南宋 C.唐朝 D.元朝

7.王安石变法中的保甲法的作用有( )

①增强对人民的控制 ②抵御了少数民族的进攻

③巩固统治 ④减少了军费开支

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②③④

8.两宋时期是中国历史发展长河里一个重要阶段,其典型的历史特征之一是( )

A.国家产生与社会变革阶段

B.统一国家建立与巩固阶段

C.社会繁荣与全面开放阶段

D.几个民族政权并立的阶段

9.西藏自古就是中国领土。中央政府对西藏正式行使行政管辖是在( )

A.秦朝 B.元朝 C.唐朝 D.宋朝

10.有人说,雄安新区将成为中国的另一个“腹里”。在元朝时有几个省称作“腹里”,它们直属于中央的中书省。当时被称为“腹里”的是( )

A.山东山西北京 B.山东山西河南 C.山东山西陕西 D.山东山西河北

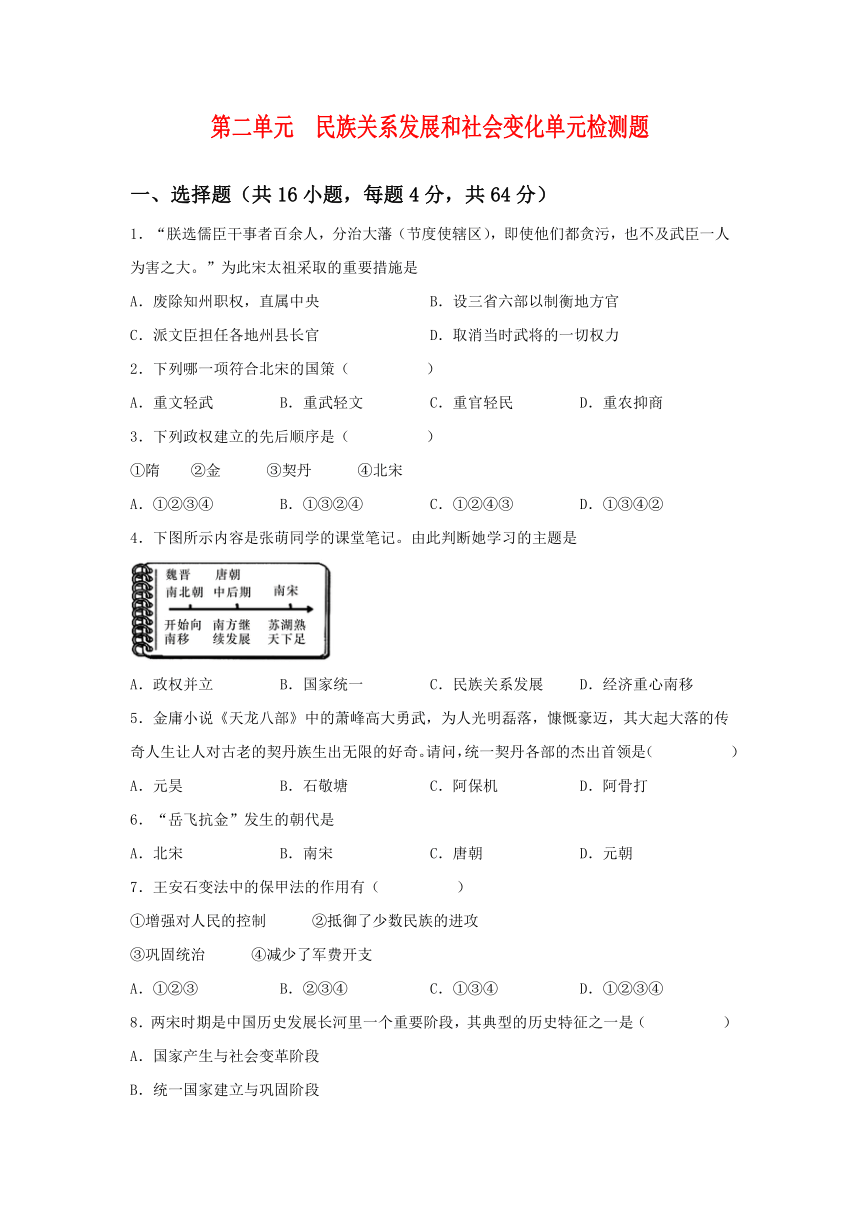

11.某学生正在阅读图中的书籍,他可以读到主人公的成就是( )

①统一了蒙古草原 ②灭南宋 ③施行“治国安民”的方略 ④定国号为元

A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②③④

12.沈括《梦溪笔谈》中记载:“若止印三二本,未为简易;若印数十百千本,则极为神速此记载与下列有关的发明是

A.造纸术 B.火药 C.活字印刷术 D.指南针

13.美国史学家罗兹·墨菲在《亚洲史》中指出:宋朝得到选拔的官员中,有多于三分之一的人来自平民家庭,如此大的社会地位升迁比例……是惊人的。下列选项中,与此现象的出现直接相关的是

A.宋朝尽力提高平民地位 B.宋朝农村城镇化的发展

C.改革和发展了科举制度 D.宋朝的贵族的腐化堕落

14.《清明上河图》反映了北宋都城的各阶层人民的生活状况,也是北宋经济繁荣的见证。《清明上河图》反映的城市是

A.杭州 B.开封 C.扬州 D.泉州

15.《水浒寻宋》中记载:瓦肆早的五更头回就上演“小杂剧”,迟来的就看不到;不论风雨寒暑,勾栏里看客之多,日日如此;“终日居此,不觉抵暮”。据此可知( )

A.唐朝长安的繁荣 B.元朝商品经济的发展

C.宋朝市民生活的丰富 D.宋朝经济重心的南移

16.“苏湖熟天下足”,“国家根本,仰给东南”反映的经济现象是( )

A.南宋都城临安是南方的政治中心

B.两宋出现我国历史上第一次大规模的人口迁徙高潮

C.江南经济繁荣,出现了玉米、花生等经济作物

D.两宋时期经济重心南移已经完成

二、综合题(共2小题,每题18分,共36分)

17.中国古代的政治制度

材料一:在封建专制时代的中国,只有这一制度刻意显示了公平公正。这一制度淘汰了陈规陋习,拓宽了发现人才的渠道,在一定程度上保证了人才质量,对维护封建政治统治十分有利,甚至也成了西方公务员制度的模板。正是从这个角度出发,李约瑟先生称这制度是中国的“第五大发明”。

——习骅《中国历史的教训》

(1)材料一中的“这一制度”指的是哪一朝代创立的什么制度?依据材料并结合所学知识,分析为什么李约瑟先生称这一制度是中国的“第五大发明”?

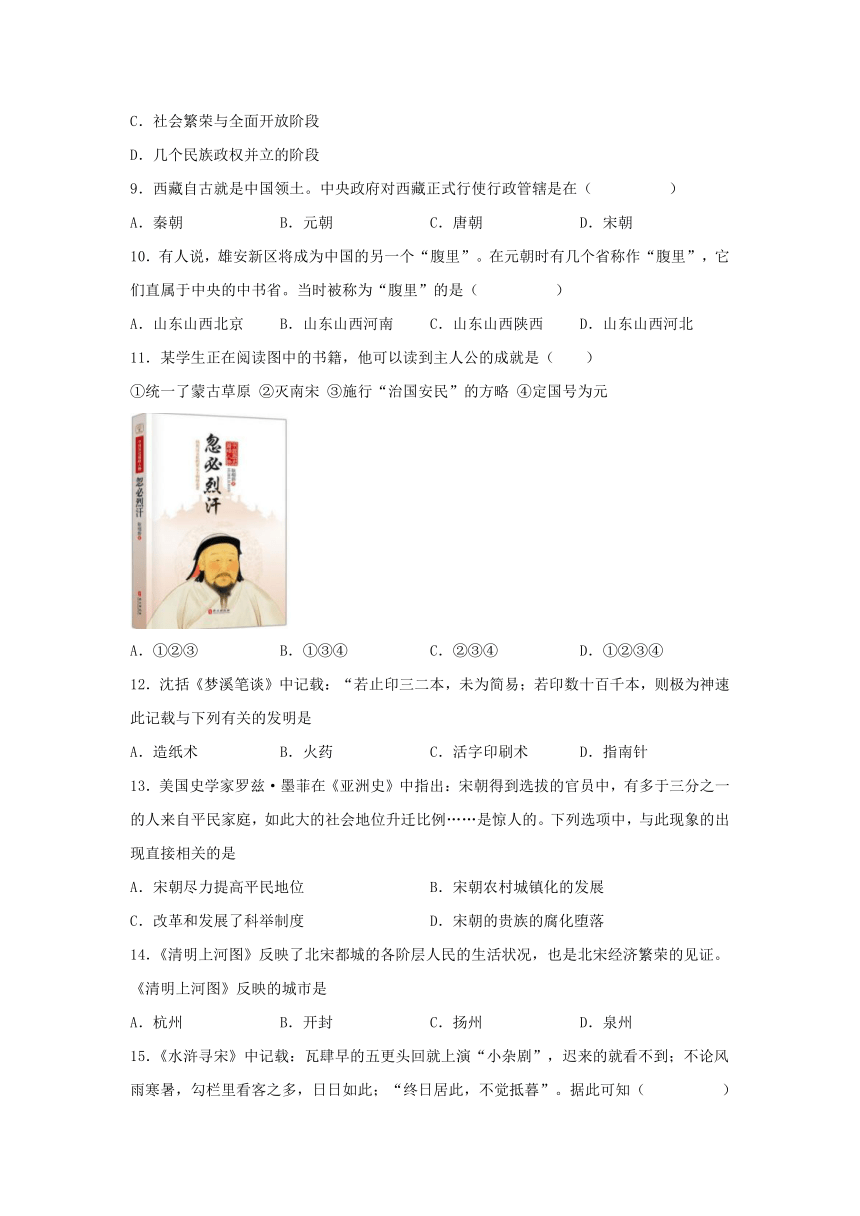

材料二:如图

(2)材料二中的行政系统确立于隋朝,经唐代进一步完善,它的名称叫什么?

材料三:本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权。兵也收了,财也收了,赏罚刑政,一切收了,州郡遂日就困弱,靖康之役,虏骑所过,莫不溃散。

——朱熹:《朱子语类》

(3)材料三中的“本朝”指的是哪个朝代?根据材料结合所学知识说明该朝代“兵也收了,财也收了”的具体措施分别是什么?该朝代为了防止武将跋扈和兵变政移的情况发生实施了什么政策?

18.隋唐到宋元时期是中国的繁盛时期。阅读材料,回答相关问题。

【制度篇】

材料一:这种制度提供了布衣(平民)可以做宰相,可以为公卿,可以有参政的机会……我国的这一制度对西方近代文官考试制度的形成产生了较大影响,有人称它为中国古代的“第五大发明”。

(1)材料一反映了什么制度?是哪一朝代开始创立的?

【文学篇】

材料二:生活于两宋之交的女词人的词风,委婉、细腻、清秀……南宋辛弃疾词境变得更为雄奇阔大……

(2)除材料二中所述词人外,请再写出一位宋代开创豪放词风的词人?

【经济篇】

材料三:从唐朝中后期开始的经济重心南移,到南宋最后完成。那时候政府的财政收入,主要来自南方,特别是东南地区。

(3)根据材料三和所学知识,总结我国古代经济重心南移的主要原因。

【外交篇】

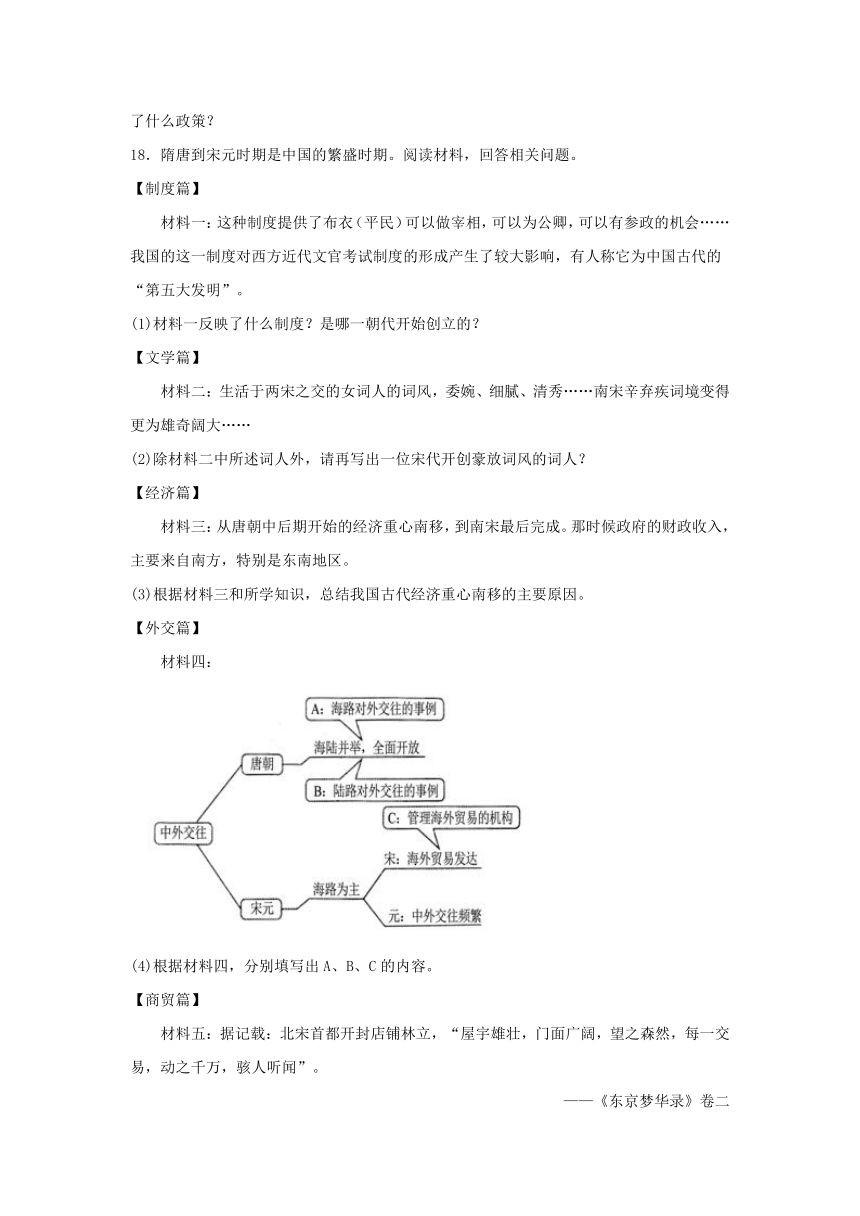

材料四:

(4)根据材料四,分别填写出A、B、C的内容。

【商贸篇】

材料五:据记载:北宋首都开封店铺林立,“屋宇雄壮,门面广阔,望之森然,每一交易,动之千万,骇人听闻”。

——《东京梦华录》卷二

(5)材料五描写了北宋都城开封大都市商业繁荣的景象,请你再分别列举一下唐、南宋、元朝时当时在世界上著名的大都市名称。

试卷第1页,共3页

参考答案

1.C

根据材料“朕选儒臣干事者百余人,分治大藩……都贪污,也不及武臣一人为害之大”及所学可知,在地方,宋太祖为了加强控制,派文臣担任各地州县长官,C项正确;材料没有体现废除知州职权,直属中央,排除A项;隋唐时期实行三省六部制,排除B项;材料没有体现取消当时武将的一切权力,排除D项。故选C项。

2.A

3.D

根据所学知识可知,北周末年,外戚杨坚掌握了大权,581年,杨坚建立了隋朝;916年,耶律阿保机建立契丹政权,定都上京,后来改国号为辽;960年,后周大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变,取代后周,建立宋朝,以开封为东京,作为都城,史称北宋;1115年,阿骨打称帝,建立金政权,后定都会宁;所以按照政权建立的先后顺序应是①③④②,D项正确;其他选项均不符合题意,排除ABC项。故选D项。

4.D

根据题干“南宋‘苏湖熟,天下足’”并结合所学知识可知,南宋时,全国的经济重心由北方移到南方,此后南方最发达的江浙地区长期成为全国的经济重心。由此判断她学习的主题是经济重心南移,D项正确;题干图片反映了我国古代经济重心南移的过程,没有涉及民族政权并立、国家统一,排除A项、B项;题干图片反映了我国古代经济重心南移的过程,没有涉及民族关系的内容,排除C项。故选D项。

5.C

根据所学知识可知,10世纪初,契丹族首领耶律阿保机统一契丹各部,建立契丹国(辽)。C项正确;1038年,党项族的首领元昊建立西夏,排除A项;石敬塘是五代十国时后晋的开国皇帝,排除B项;阿骨打是金朝开国皇帝,排除D项。故选C项。

6.B

南宋初年,金军南下,抗金名将岳飞收复建康,后在郾城大败金军,收复许多失地。B项正确;“岳飞抗金”发生的朝代是南宋,排除A项;“岳飞抗金”发生的朝代是南宋,排除CD项。故选B项。

7.C

根据所学知识可知,1069年,宋神宗利用王安石进行变法,王安石变法一定程度上改变了北宋积贫积弱的局面,充实了政府财政,提高了国防力量,对封建地主阶级和大商人非法渔利也进行了打击和限制。王安石变法中的保甲法增强对人民的控制,巩固统治,减少了军费开支。①③④正确,C项正确;抵御了少数民族的进攻与王安石变法无关,②错误,排除ABD项。故选C项。

8.D

依据所学知识,与北宋并立的少数民族政权有西夏、辽,与南宋并立的少数民族政权有金、西夏、蒙古等。故两宋时期典型的历史特征之一是几个民族政权并立的阶段,D项正确;国家产生与社会变革阶段对应的是夏商周时期,排除A项;统一国家建立与巩固阶段对应的是秦汉时期,排除B项;社会繁荣与全面开放阶段对应的是隋唐时期,排除C项。故选D项。

9.B

元朝在中央设置宣政院,主管全国的佛教事宜和西藏的军政要务。从元朝开始,西藏地区已正式纳入中央政府的直接管辖之下。B项正确;秦朝时期中央政府尚未对西藏正式行使行政管辖,排除A项;唐朝时期与吐蕃(西藏)实行和亲政策,尚未进行管辖,排除C项;宋代时期中央政府尚未对西藏正式行使行政管辖,排除D项。故选B项。

10.D

由所学知识可知,元朝疆域广大,为了有效实行控制地方,在中央设中书省,作为全国最高的行政机构,除河北、山西、山东由中书省直接管理外,元统治者在地方设置行中书省,简称行省或者省,由中央委派官员管理,元朝的行省制度,对后世有着深远影响。在元朝,直属于中央的中书省被称为“腹里”。当时被称为“腹里”的是山东、山西和河北,D项正确;北京在元朝时不由中书省直接管理,不属于“腹里”,排除A项;河南、陕西在元朝时不由中书省直接管理,不属于“腹里”,排除B项、C项。故选D项。

11.C

依据所学知识可知,成吉思汗死后,蒙古军队相继灭亡西夏和金,对南宋形成包围之势。忽必烈即汗位后,于1271年定国号为元,次年定都大都(今北京),忽必烈就是元世祖。1276年,元灭南宋,1279年,元朝的最终完成统一,此主人公是:忽必烈,②③④符合题意,C项正确;①统一了蒙古草原是成吉思汗的功绩,排除ABD项。故选C项。

12.C

北宋毕昇发明了活字印刷术,印刷效率得到大大的提高。材料中“若印数十百千本,则极为神速”说明活字印刷术推动了印刷的效率,C项正确;造纸术与材料中印刷无关,排除A项;火药主要使用与军事上,排除B项;指南针主要应用于航海,排除D项。故选C项。

13.C

根据材料“有多于三分之一的人来自平民家庭,如此大的社会地位升迁比例……是惊人的”结合所学知识可知,宋朝注重文教事业,改革和发展了科举制,宋初大幅度增加科举取士名额,提高进士地位,进士授官从优,而且升迁迅速。科举制度的发展,对宋代社会产生了深远影响,在全国范围营造浓厚的读书风气,也促进整个社会文化素养的提高,造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面,C项正确;宋朝尽力提高平民地位,宋朝农村城镇化的发展,与题干“有多于三分之一的人来自平民家庭,如此大的社会地位升迁比例……是惊人的”无关,排除AB项;宋朝的贵族的腐化堕落与科举制度无直接关系,排除D项。故选C项。

14.B

根据所学知识,《清明上河图》这幅画描绘的是汴京清明时节的繁荣景象,是汴京(今河南开封)当年繁荣的见证,也是北宋城市经济情况的写照。通过这幅画,我们了解了北宋的城市面貌和当时各阶层人民的生活,B项正确,排除ACD项。故选B项。

15.C

根据题干材料,结合所学知识可知,瓦肆、勾栏为宋代城市中的娱乐场所,而“勾栏里看客之多,日日如此”则反映出宋代市民生活的丰富,C项正确;材料反映的是宋朝,与唐朝、元朝无关,排除AB项;材料并未反映经济中心的南移,排除D项。故选C项。

16.D

依据所学可知,两宋时期,南方的战乱较少,北方人口大批南迁,带去了先进生产技术,加上自然条件的便利,南方农业生产发展逐渐超过北方。“苏湖熟天下足”“国家根本,仰给东南”反映的经济现象是南宋时经济重心南移已经完成,国家的赋税收入主要依靠南方,D项正确;题干没有涉及南宋都城临安是南方的政治中心,排除A项;西晋时出现我国历史上第一次大规模的人口迁徙高潮,排除B项;玉米、花生在明朝时才引进中国,排除C项。故选D项。

17.(1)隋朝,科举制度;淘汰了陈规陋习,拓宽了发现人才的渠道,在一定程度上保证了人才质量,维护封建政治统治,成了西方公务员制度的模板。

(2)三省六部制度。

(3)北宋;解除禁军将领的兵权,控制了军队;控制对军队的调动,使禁军将领有握兵之重而无发兵之权;还经常调换军队将领,定期换防。取消节度使收税的权力,设置转运使,把地方财赋收归中央;重文轻武的政策。

18.(1)科举制;隋朝创立。

(2)苏轼。

(3)北方人口南迁,带来了先进生产技术。

(4)A鉴真东渡日本;B玄奘西行天竺;C市舶司。

(5)长安临安大都。

答案第1页,共2页

一、选择题(共16小题,每题4分,共64分)

1.“朕选儒臣干事者百余人,分治大藩(节度使辖区),即使他们都贪污,也不及武臣一人为害之大。”为此宋太祖采取的重要措施是

A.废除知州职权,直属中央 B.设三省六部以制衡地方官

C.派文臣担任各地州县长官 D.取消当时武将的一切权力

2.下列哪一项符合北宋的国策( )

A.重文轻武 B.重武轻文 C.重官轻民 D.重农抑商

3.下列政权建立的先后顺序是( )

①隋 ②金 ③契丹 ④北宋

A.①②③④ B.①③②④ C.①②④③ D.①③④②

4.下图所示内容是张萌同学的课堂笔记。由此判断她学习的主题是

A.政权并立 B.国家统一 C.民族关系发展 D.经济重心南移

5.金庸小说《天龙八部》中的萧峰高大勇武,为人光明磊落,慷慨豪迈,其大起大落的传奇人生让人对古老的契丹族生出无限的好奇。请问,统一契丹各部的杰出首领是( )

A.元昊 B.石敬塘 C.阿保机 D.阿骨打

6.“岳飞抗金”发生的朝代是

A.北宋 B.南宋 C.唐朝 D.元朝

7.王安石变法中的保甲法的作用有( )

①增强对人民的控制 ②抵御了少数民族的进攻

③巩固统治 ④减少了军费开支

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②③④

8.两宋时期是中国历史发展长河里一个重要阶段,其典型的历史特征之一是( )

A.国家产生与社会变革阶段

B.统一国家建立与巩固阶段

C.社会繁荣与全面开放阶段

D.几个民族政权并立的阶段

9.西藏自古就是中国领土。中央政府对西藏正式行使行政管辖是在( )

A.秦朝 B.元朝 C.唐朝 D.宋朝

10.有人说,雄安新区将成为中国的另一个“腹里”。在元朝时有几个省称作“腹里”,它们直属于中央的中书省。当时被称为“腹里”的是( )

A.山东山西北京 B.山东山西河南 C.山东山西陕西 D.山东山西河北

11.某学生正在阅读图中的书籍,他可以读到主人公的成就是( )

①统一了蒙古草原 ②灭南宋 ③施行“治国安民”的方略 ④定国号为元

A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②③④

12.沈括《梦溪笔谈》中记载:“若止印三二本,未为简易;若印数十百千本,则极为神速此记载与下列有关的发明是

A.造纸术 B.火药 C.活字印刷术 D.指南针

13.美国史学家罗兹·墨菲在《亚洲史》中指出:宋朝得到选拔的官员中,有多于三分之一的人来自平民家庭,如此大的社会地位升迁比例……是惊人的。下列选项中,与此现象的出现直接相关的是

A.宋朝尽力提高平民地位 B.宋朝农村城镇化的发展

C.改革和发展了科举制度 D.宋朝的贵族的腐化堕落

14.《清明上河图》反映了北宋都城的各阶层人民的生活状况,也是北宋经济繁荣的见证。《清明上河图》反映的城市是

A.杭州 B.开封 C.扬州 D.泉州

15.《水浒寻宋》中记载:瓦肆早的五更头回就上演“小杂剧”,迟来的就看不到;不论风雨寒暑,勾栏里看客之多,日日如此;“终日居此,不觉抵暮”。据此可知( )

A.唐朝长安的繁荣 B.元朝商品经济的发展

C.宋朝市民生活的丰富 D.宋朝经济重心的南移

16.“苏湖熟天下足”,“国家根本,仰给东南”反映的经济现象是( )

A.南宋都城临安是南方的政治中心

B.两宋出现我国历史上第一次大规模的人口迁徙高潮

C.江南经济繁荣,出现了玉米、花生等经济作物

D.两宋时期经济重心南移已经完成

二、综合题(共2小题,每题18分,共36分)

17.中国古代的政治制度

材料一:在封建专制时代的中国,只有这一制度刻意显示了公平公正。这一制度淘汰了陈规陋习,拓宽了发现人才的渠道,在一定程度上保证了人才质量,对维护封建政治统治十分有利,甚至也成了西方公务员制度的模板。正是从这个角度出发,李约瑟先生称这制度是中国的“第五大发明”。

——习骅《中国历史的教训》

(1)材料一中的“这一制度”指的是哪一朝代创立的什么制度?依据材料并结合所学知识,分析为什么李约瑟先生称这一制度是中国的“第五大发明”?

材料二:如图

(2)材料二中的行政系统确立于隋朝,经唐代进一步完善,它的名称叫什么?

材料三:本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权。兵也收了,财也收了,赏罚刑政,一切收了,州郡遂日就困弱,靖康之役,虏骑所过,莫不溃散。

——朱熹:《朱子语类》

(3)材料三中的“本朝”指的是哪个朝代?根据材料结合所学知识说明该朝代“兵也收了,财也收了”的具体措施分别是什么?该朝代为了防止武将跋扈和兵变政移的情况发生实施了什么政策?

18.隋唐到宋元时期是中国的繁盛时期。阅读材料,回答相关问题。

【制度篇】

材料一:这种制度提供了布衣(平民)可以做宰相,可以为公卿,可以有参政的机会……我国的这一制度对西方近代文官考试制度的形成产生了较大影响,有人称它为中国古代的“第五大发明”。

(1)材料一反映了什么制度?是哪一朝代开始创立的?

【文学篇】

材料二:生活于两宋之交的女词人的词风,委婉、细腻、清秀……南宋辛弃疾词境变得更为雄奇阔大……

(2)除材料二中所述词人外,请再写出一位宋代开创豪放词风的词人?

【经济篇】

材料三:从唐朝中后期开始的经济重心南移,到南宋最后完成。那时候政府的财政收入,主要来自南方,特别是东南地区。

(3)根据材料三和所学知识,总结我国古代经济重心南移的主要原因。

【外交篇】

材料四:

(4)根据材料四,分别填写出A、B、C的内容。

【商贸篇】

材料五:据记载:北宋首都开封店铺林立,“屋宇雄壮,门面广阔,望之森然,每一交易,动之千万,骇人听闻”。

——《东京梦华录》卷二

(5)材料五描写了北宋都城开封大都市商业繁荣的景象,请你再分别列举一下唐、南宋、元朝时当时在世界上著名的大都市名称。

试卷第1页,共3页

参考答案

1.C

根据材料“朕选儒臣干事者百余人,分治大藩……都贪污,也不及武臣一人为害之大”及所学可知,在地方,宋太祖为了加强控制,派文臣担任各地州县长官,C项正确;材料没有体现废除知州职权,直属中央,排除A项;隋唐时期实行三省六部制,排除B项;材料没有体现取消当时武将的一切权力,排除D项。故选C项。

2.A

3.D

根据所学知识可知,北周末年,外戚杨坚掌握了大权,581年,杨坚建立了隋朝;916年,耶律阿保机建立契丹政权,定都上京,后来改国号为辽;960年,后周大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变,取代后周,建立宋朝,以开封为东京,作为都城,史称北宋;1115年,阿骨打称帝,建立金政权,后定都会宁;所以按照政权建立的先后顺序应是①③④②,D项正确;其他选项均不符合题意,排除ABC项。故选D项。

4.D

根据题干“南宋‘苏湖熟,天下足’”并结合所学知识可知,南宋时,全国的经济重心由北方移到南方,此后南方最发达的江浙地区长期成为全国的经济重心。由此判断她学习的主题是经济重心南移,D项正确;题干图片反映了我国古代经济重心南移的过程,没有涉及民族政权并立、国家统一,排除A项、B项;题干图片反映了我国古代经济重心南移的过程,没有涉及民族关系的内容,排除C项。故选D项。

5.C

根据所学知识可知,10世纪初,契丹族首领耶律阿保机统一契丹各部,建立契丹国(辽)。C项正确;1038年,党项族的首领元昊建立西夏,排除A项;石敬塘是五代十国时后晋的开国皇帝,排除B项;阿骨打是金朝开国皇帝,排除D项。故选C项。

6.B

南宋初年,金军南下,抗金名将岳飞收复建康,后在郾城大败金军,收复许多失地。B项正确;“岳飞抗金”发生的朝代是南宋,排除A项;“岳飞抗金”发生的朝代是南宋,排除CD项。故选B项。

7.C

根据所学知识可知,1069年,宋神宗利用王安石进行变法,王安石变法一定程度上改变了北宋积贫积弱的局面,充实了政府财政,提高了国防力量,对封建地主阶级和大商人非法渔利也进行了打击和限制。王安石变法中的保甲法增强对人民的控制,巩固统治,减少了军费开支。①③④正确,C项正确;抵御了少数民族的进攻与王安石变法无关,②错误,排除ABD项。故选C项。

8.D

依据所学知识,与北宋并立的少数民族政权有西夏、辽,与南宋并立的少数民族政权有金、西夏、蒙古等。故两宋时期典型的历史特征之一是几个民族政权并立的阶段,D项正确;国家产生与社会变革阶段对应的是夏商周时期,排除A项;统一国家建立与巩固阶段对应的是秦汉时期,排除B项;社会繁荣与全面开放阶段对应的是隋唐时期,排除C项。故选D项。

9.B

元朝在中央设置宣政院,主管全国的佛教事宜和西藏的军政要务。从元朝开始,西藏地区已正式纳入中央政府的直接管辖之下。B项正确;秦朝时期中央政府尚未对西藏正式行使行政管辖,排除A项;唐朝时期与吐蕃(西藏)实行和亲政策,尚未进行管辖,排除C项;宋代时期中央政府尚未对西藏正式行使行政管辖,排除D项。故选B项。

10.D

由所学知识可知,元朝疆域广大,为了有效实行控制地方,在中央设中书省,作为全国最高的行政机构,除河北、山西、山东由中书省直接管理外,元统治者在地方设置行中书省,简称行省或者省,由中央委派官员管理,元朝的行省制度,对后世有着深远影响。在元朝,直属于中央的中书省被称为“腹里”。当时被称为“腹里”的是山东、山西和河北,D项正确;北京在元朝时不由中书省直接管理,不属于“腹里”,排除A项;河南、陕西在元朝时不由中书省直接管理,不属于“腹里”,排除B项、C项。故选D项。

11.C

依据所学知识可知,成吉思汗死后,蒙古军队相继灭亡西夏和金,对南宋形成包围之势。忽必烈即汗位后,于1271年定国号为元,次年定都大都(今北京),忽必烈就是元世祖。1276年,元灭南宋,1279年,元朝的最终完成统一,此主人公是:忽必烈,②③④符合题意,C项正确;①统一了蒙古草原是成吉思汗的功绩,排除ABD项。故选C项。

12.C

北宋毕昇发明了活字印刷术,印刷效率得到大大的提高。材料中“若印数十百千本,则极为神速”说明活字印刷术推动了印刷的效率,C项正确;造纸术与材料中印刷无关,排除A项;火药主要使用与军事上,排除B项;指南针主要应用于航海,排除D项。故选C项。

13.C

根据材料“有多于三分之一的人来自平民家庭,如此大的社会地位升迁比例……是惊人的”结合所学知识可知,宋朝注重文教事业,改革和发展了科举制,宋初大幅度增加科举取士名额,提高进士地位,进士授官从优,而且升迁迅速。科举制度的发展,对宋代社会产生了深远影响,在全国范围营造浓厚的读书风气,也促进整个社会文化素养的提高,造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面,C项正确;宋朝尽力提高平民地位,宋朝农村城镇化的发展,与题干“有多于三分之一的人来自平民家庭,如此大的社会地位升迁比例……是惊人的”无关,排除AB项;宋朝的贵族的腐化堕落与科举制度无直接关系,排除D项。故选C项。

14.B

根据所学知识,《清明上河图》这幅画描绘的是汴京清明时节的繁荣景象,是汴京(今河南开封)当年繁荣的见证,也是北宋城市经济情况的写照。通过这幅画,我们了解了北宋的城市面貌和当时各阶层人民的生活,B项正确,排除ACD项。故选B项。

15.C

根据题干材料,结合所学知识可知,瓦肆、勾栏为宋代城市中的娱乐场所,而“勾栏里看客之多,日日如此”则反映出宋代市民生活的丰富,C项正确;材料反映的是宋朝,与唐朝、元朝无关,排除AB项;材料并未反映经济中心的南移,排除D项。故选C项。

16.D

依据所学可知,两宋时期,南方的战乱较少,北方人口大批南迁,带去了先进生产技术,加上自然条件的便利,南方农业生产发展逐渐超过北方。“苏湖熟天下足”“国家根本,仰给东南”反映的经济现象是南宋时经济重心南移已经完成,国家的赋税收入主要依靠南方,D项正确;题干没有涉及南宋都城临安是南方的政治中心,排除A项;西晋时出现我国历史上第一次大规模的人口迁徙高潮,排除B项;玉米、花生在明朝时才引进中国,排除C项。故选D项。

17.(1)隋朝,科举制度;淘汰了陈规陋习,拓宽了发现人才的渠道,在一定程度上保证了人才质量,维护封建政治统治,成了西方公务员制度的模板。

(2)三省六部制度。

(3)北宋;解除禁军将领的兵权,控制了军队;控制对军队的调动,使禁军将领有握兵之重而无发兵之权;还经常调换军队将领,定期换防。取消节度使收税的权力,设置转运使,把地方财赋收归中央;重文轻武的政策。

18.(1)科举制;隋朝创立。

(2)苏轼。

(3)北方人口南迁,带来了先进生产技术。

(4)A鉴真东渡日本;B玄奘西行天竺;C市舶司。

(5)长安临安大都。

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源