第2课 中华文化的世界意义 课时练习 高二历史 (统编版选择性必修3)(Word版,含答案)

文档属性

| 名称 | 第2课 中华文化的世界意义 课时练习 高二历史 (统编版选择性必修3)(Word版,含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 730.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-20 19:39:33 | ||

图片预览

文档简介

中华文化的世界意义

一、单选题

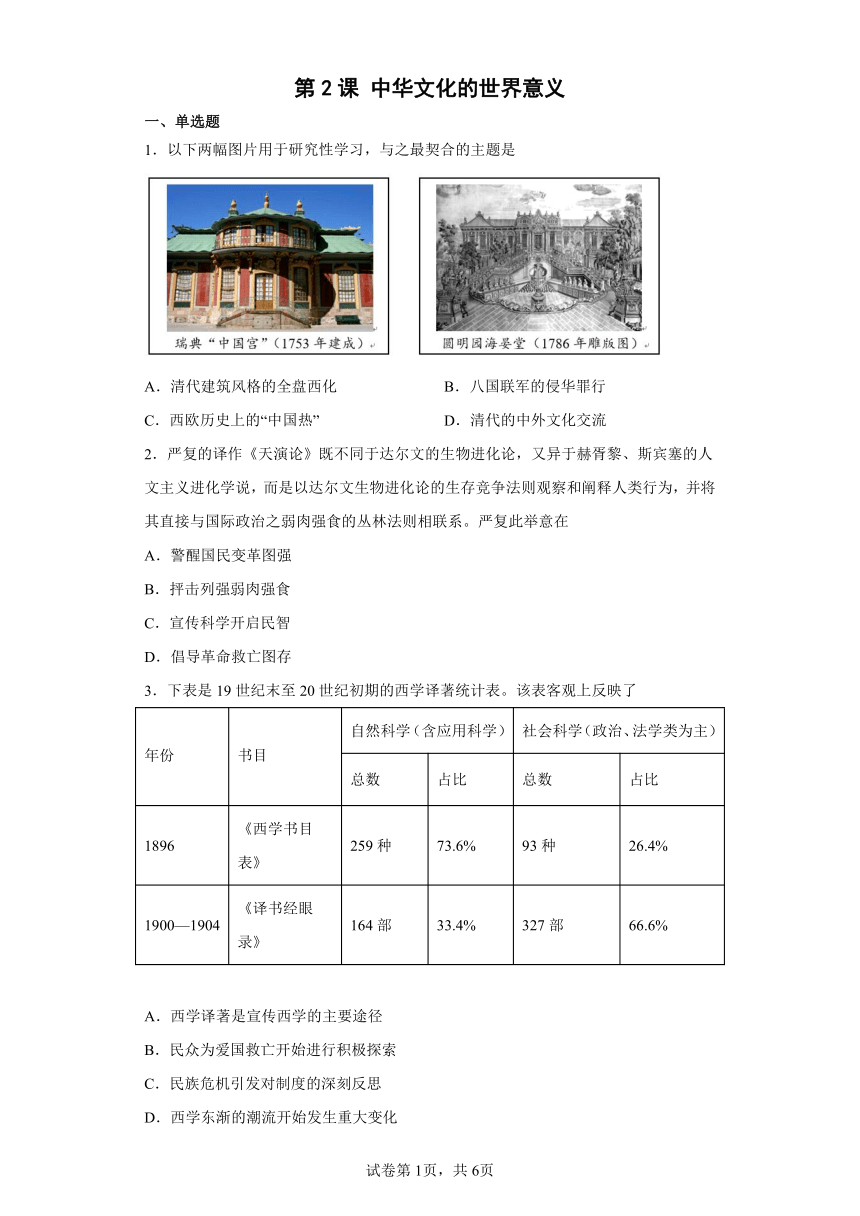

1.以下两幅图片用于研究性学习,与之最契合的主题是

A.清代建筑风格的全盘西化 B.八国联军的侵华罪行

C.西欧历史上的“中国热” D.清代的中外文化交流

2.严复的译作《天演论》既不同于达尔文的生物进化论,又异于赫胥黎、斯宾塞的人文主义进化学说,而是以达尔文生物进化论的生存竞争法则观察和阐释人类行为,并将其直接与国际政治之弱肉强食的丛林法则相联系。严复此举意在

A.警醒国民变革图强

B.抨击列强弱肉强食

C.宣传科学开启民智

D.倡导革命救亡图存

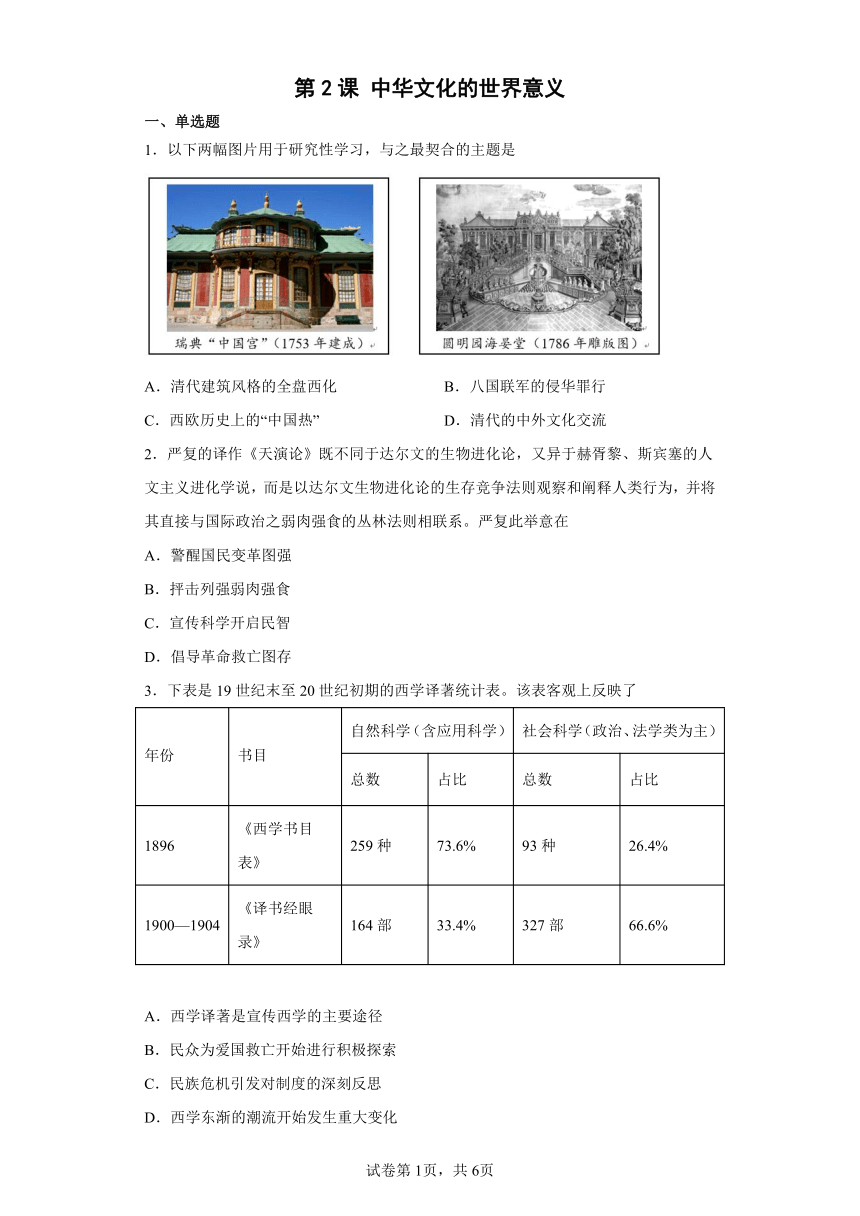

3.下表是19世纪末至20世纪初期的西学译著统计表。该表客观上反映了

年份 书目 自然科学(含应用科学) 社会科学(政治、法学类为主)

总数 占比 总数 占比

1896 《西学书目表》 259种 73.6% 93种 26.4%

1900—1904 《译书经眼录》 164部 33.4% 327部 66.6%

A.西学译著是宣传西学的主要途径

B.民众为爱国救亡开始进行积极探索

C.民族危机引发对制度的深刻反思

D.西学东渐的潮流开始发生重大变化

4.《醒世姻缘传》是一部以明代家庭为描写中心的长篇白话小说,全书共100回,前23回描写前世姻缘,23回以后重点写今世姻缘。小说以一个人生业果、冤仇相报的两世姻缘故事为线索铺陈展开。可见这部小说反映当时的社会生活

A.三纲五常日益强化 B.婚姻自主日渐流行

C.爱情至上观念流行 D.佛教思想影响很大

5.衣俊卿认为当文化危机达到一定的深度,当各种文化反思和文化批评思潮的争辩与冲突发展到一定的阶段,就会导致一种新的文化模式逐步为人们所认同,以某种方式逐步取代原有的文化模式,成为新的主导性文化模式。这就是文化转型。以下最符合作者观点的文化模式是

A.中体西用 B.维新思想 C.三民主义 D.马克思主义

6.日本明治维新时期,一些维新志士吸收阳明学中注重人性“陶冶人物之功”,在幕府末期的社会变更中找到了让自己扬名历史的哲学。阳明学成为维新志士反抗封建幕府统治最尖锐的思想武器。材料体现了

A.中华文化的世界性影响 B.托古改制推动政治革命

C.进步思想决定改革成败 D.阳明学是明治维新的指导思想

7.1947年,诺贝尔物理学奖得主玻尔在接受封爵时,要求在受封的纹章上加上道教太极图案,并刻上铭文“对立互补”;20世纪80年代,世界卫生组织肯定了中国、印度等传统医者为非洲人民提供的医疗援助。这体现出

A.文化交融的趋势增强 B.东方智慧受到认可

C.宗教推动科技的发展 D.第三世界日益崛起

8.某书云:中国的“印刷术用于传播古老的观念,而不是新思想;火药加固了皇帝的统治,而不是正在出现的诸民族君主的地位;指南针除郑和用于著名的远航外,并不像西方人那样用于世界范围的探险、贸易和帝国的建立”。作者旨在说明中国的三大发明

A.对西方科技产生了革命性影响 B.发挥重大作用需要一定的社会环境

C.确保中华文明长期领先于世界 D.推动了整个世界向着近代社会转变

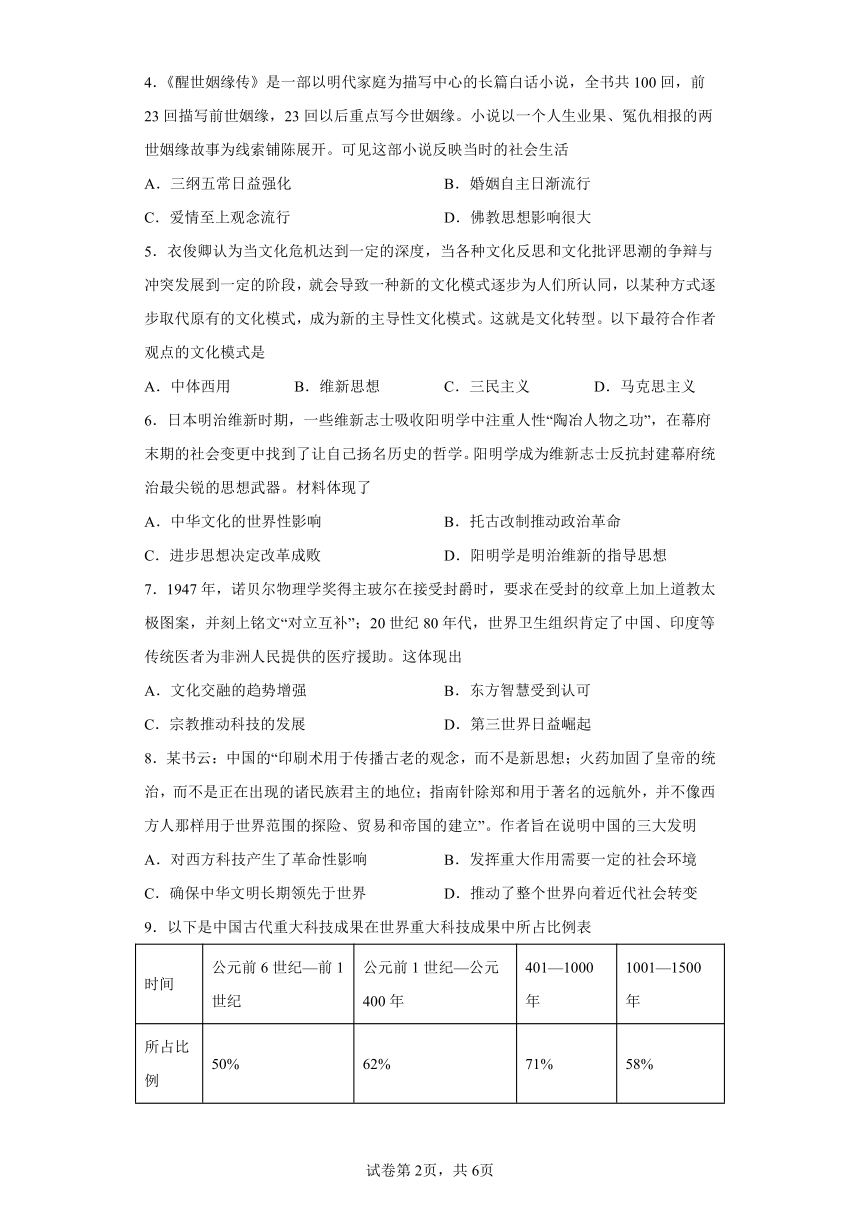

9.以下是中国古代重大科技成果在世界重大科技成果中所占比例表

时间 公元前6世纪—前1世纪 公元前1世纪—公元400年 401—1000年 1001—1500年

所占比例 50% 62% 71% 58%

对该表解读正确的是A.中国古代科技一直处于世界领先地位

B.中国古代科技发展具有连续性特点

C.中国古代科技与农业生产息息相关

D.中国古代科技重视生产经验的总结

10.有学者认为清朝的皇帝是拥有四个面孔的多面体,他是八旗的领袖和汉族儒教的皇帝,又是蒙古帝国的继承人,还是藏传佛教的大施主。这一认识反映出清朝

A.统一多民族国家的巩固 B.皇权专制的不断强化

C.地方管理体制的多元化 D.开被包容的宗教政策

11.马克思把四大发明中的三大发明比作资产阶级社会到来的三大法宝,其中推动大航海时代到来的法宝是

A.火药 B.指南针 C.造纸术 D.印刷术

12.上海轮船招商局创办后,经营国内运输,发展海外业务,打破了外国轮船公司在中国的垄断地位,还一度兼并了美商的旗昌轮船公司。由此可见,洋务运动

A.开启了中国近代化进程 B.使中国走上了富强道路

C.对外国的经济侵略起到了一定的抵制作用 D.刺激了中国民族资本主义的产生与发展

13.越南古称交阯或交趾,秦汉到唐末千余年间,越南北部一直处于中国中央政权管辖之下。1010年,越南建立李朝,定国号为大越,并模仿中国制度设置从中央到地方的官吏。以上史实说明( )

A.越南最早建立于公元10世纪 B.李朝是越南历史上第一个政权

C.古代越南一直是中国的属国 D.越南发展深受中国文化的影响

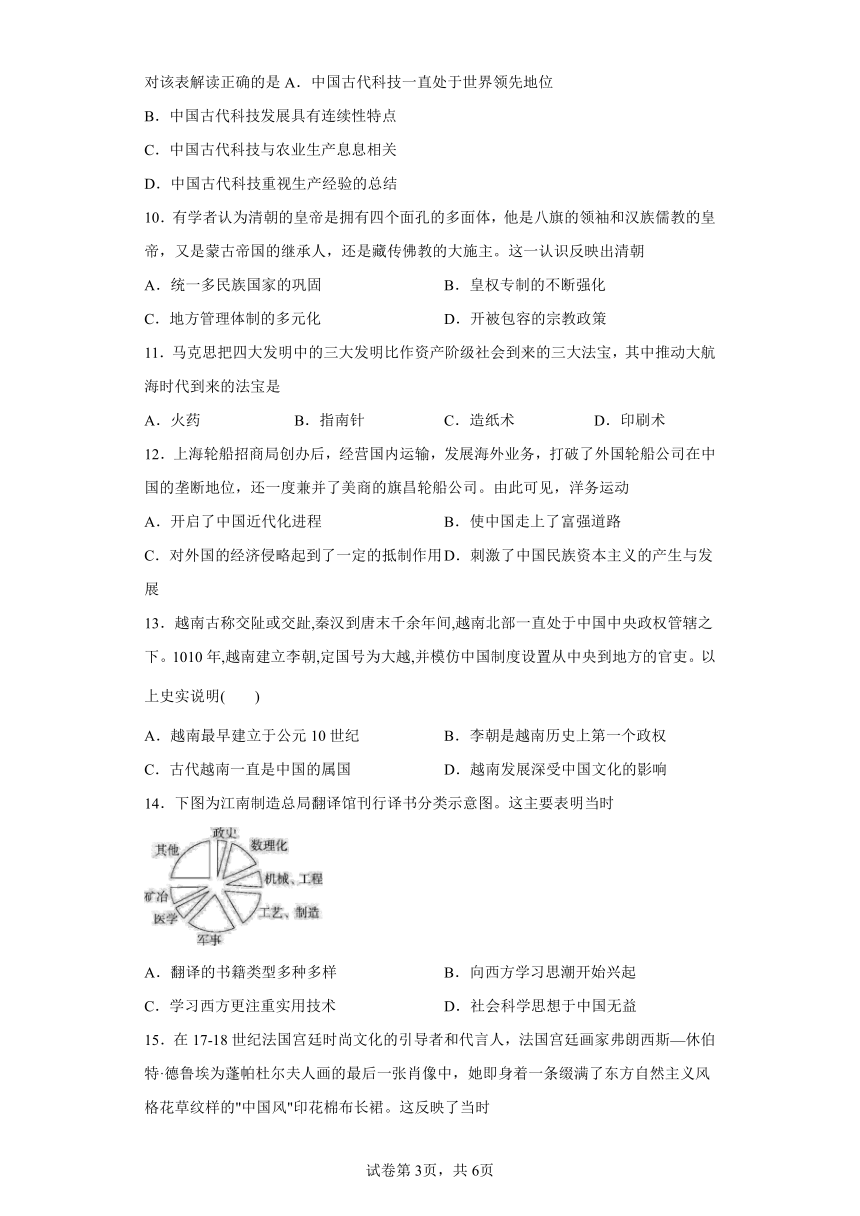

14.下图为江南制造总局翻译馆刊行译书分类示意图。这主要表明当时

A.翻译的书籍类型多种多样 B.向西方学习思潮开始兴起

C.学习西方更注重实用技术 D.社会科学思想于中国无益

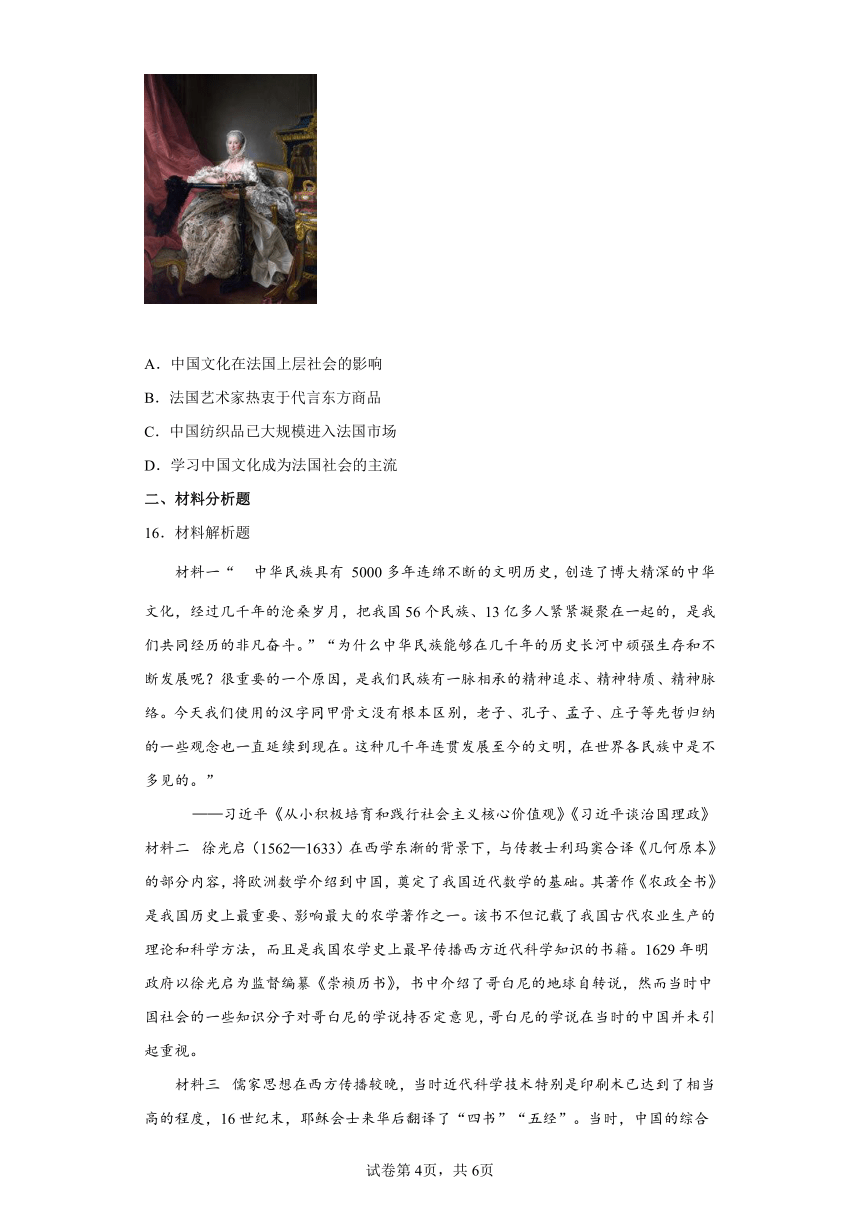

15.在17-18世纪法国宫廷时尚文化的引导者和代言人,法国宫廷画家弗朗西斯—休伯特·德鲁埃为蓬帕杜尔夫人画的最后一张肖像中,她即身着一条缀满了东方自然主义风格花草纹样的"中国风"印花棉布长裙。这反映了当时

A.中国文化在法国上层社会的影响

B.法国艺术家热衷于代言东方商品

C.中国纺织品已大规模进入法国市场

D.学习中国文化成为法国社会的主流

二、材料分析题

16.材料解析题

材料一“ 中华民族具有 5000多年连绵不断的文明历史,创造了博大精深的中华文化,经过几千年的沧桑岁月,把我国56个民族、13亿多人紧紧凝聚在一起的,是我们共同经历的非凡奋斗。”“为什么中华民族能够在几千年的历史长河中顽强生存和不断发展呢?很重要的一个原因,是我们民族有一脉相承的精神追求、精神特质、精神脉络。今天我们使用的汉字同甲骨文没有根本区别,老子、孔子、孟子、庄子等先哲归纳的一些观念也一直延续到现在。这种几千年连贯发展至今的文明,在世界各民族中是不多见的。”

——习近平《从小积极培育和践行社会主义核心价值观》《习近平谈治国理政》

材料二 徐光启(1562—1633)在西学东渐的背景下,与传教士利玛窦合译《几何原本》的部分内容,将欧洲数学介绍到中国,奠定了我国近代数学的基础。其著作《农政全书》是我国历史上最重要、影响最大的农学著作之一。该书不但记载了我国古代农业生产的理论和科学方法,而且是我国农学史上最早传播西方近代科学知识的书籍。1629年明政府以徐光启为监督编纂《崇祯历书》,书中介绍了哥白尼的地球自转说,然而当时中国社会的一些知识分子对哥白尼的学说持否定意见,哥白尼的学说在当时的中国并未引起重视。

材料三 儒家思想在西方传播较晚,当时近代科学技术特别是印刷术已达到了相当高的程度,16世纪末,耶稣会士来华后翻译了“四书”“五经”。当时,中国的综合国力在世界上处于领先地位,中西方之间的对话处在相对平等的位置上,耶稣会士们的翻译在西方产生了很大影响。伏尔泰说:“孔子不语怪力乱神,真理绝不与迷信混同。”他抨击天主教的黑暗统治,并把儒家思想占统治地位的中国看作是世界上最优秀的政体之一。有学者认为,“在欧洲,特别是在法国,17和18世纪的整个思想模式发生了转变,而转变之后,在许多方面与孔子思想都很相似”。

——摘编自郝景春《儒家思想在西方的传播》

(1)结合材料一和所学知识,分析中华文化的特点和源远流长的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括徐光启的主要科学成就及其特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析儒家思想西传的原因。

17.明末清初与晚清民初,中国先后出现了两次西学东渐的热潮,利玛窦和严复作为代表人物,体现了两次西学东渐不同的时代特征。阅读材料,完成下列要求。

材料一

利玛窦简介

1583年,进入中国传教。

1601年,利玛窦绘制《坤舆万国全图》到京师献图,深受明神宗喜爱。

1607年,与徐光启合译《几何原本》正式出版。

同时他还把《四书》翻译成拉丁文,并在书信、回忆录中记叙了在华经历和对中国的印象。

利玛窦(左)与徐光启(右)儒服画像

材料二 大西洋陪臣利玛窦谨奏……臣本国极远……逖闻天朝声教文物……用是离本国,航海而来……缘音译未通,有同喑哑,僦居学习语言文字,淹留肇庆韶州二府十五年,颇知中国古先圣人之学,于凡经籍亦略诵记……伏念堂堂天朝,方且招徕四夷,遂奋志径趋阙廷……

——1601年利玛窦给明神宗的上疏

材料三

严复

严复简介

1866年考入福州船政学堂。

1877年派往英国海军大学留学。

1880年担任北洋水师学堂教官。

1895年起发表《论世变之亟》《救亡决论》等文,介绍西方政治经济学学说。

1896年捐资梁启超在上海创办《时务报》。

1897年译介《天演论》,将“进化论”介绍到中国,宣传维新变法,被誉为“中国西学第一人”。

(1)材料一、二是否足以证明“利玛窦推崇中华文化”这一观点 简要说明理由。(至少两点依据)

(2)根据材料三并结合所学知识,说明严复成为“中国西学第一人”的时代背景。

(3)根据材料一、二、三及所学知识,概述两次西学东渐的差异。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

2.A

3.C

4.D

5.D

6.A

7.B

8.B

9.B

10.A

11.B

12.C

13.D

14.C

15.A

16.(1)特点:源远流长,博大精深。

原因:汉字的发明和使用;史书典籍的编撰;中华文化的创新性和包容性;统一的多民族国家的建立与发展;各民族长期交融;古代经济蓬勃发展。

(2)成就:介绍西方科技思想(或翻译《几何原本》,推动中国数学发展,或介绍哥白尼的学说,或在《农政全书》中介绍西方科学技术);编写《农政全书》,总结中国古代农业技术,指导农业生产(只写《农政全书》算第二条);修订历法(或编纂《崇祯历书》)。

特点:涉及领域广;注重(经验)总结;实用性强(或指导农业生产,或体现农业文明特征);融合中西方科学文化。

(3)原因:儒家思想是中国封建社会的正统思想,有利于建立稳定和谐的社会;印刷技术的提高;中国综合国力的增强;耶稣会士的传播。

17.(1)观点:虽然利玛窦的上疏和他的画像在一定程度上反映了他对中华文明的态度,但仍不足以证明“利玛窦推崇中华文化”这一观点。

理由

角度1:利玛窦的上疏是第一手史料,但他上疏的目的是希望明神宗能够支持他的传教活动,为博取明神宗好感,对中华文明可能会多一些溢美之词。

角度2:即使利玛窦上疏反映了他的真实想法,也是一个孤证,“孤证不立”是历史学科的一个重要原则,还需其他相关的原始材料互相印证。

角度3:利玛窦儒服画像是艺术作品,其证明力有限。

(2)严复所处的时代背景:第二次工业革命后西方列强向全球扩张,中国遭受殖民入侵,民族危机加剧;洋务运动中留学生的选派或新式教育的发展。

(3)第一次西学东渐:仅在士大夫阶层,社会影响小;主要局限在科技、器物层面;文化上东西双向交流。

第二次西学东渐:通过译书、报刊、学校、社团、留学等各种途径传播西学,社会影响大:在政治和思想文化等多方面学习西方;促进中国社会转型。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、单选题

1.以下两幅图片用于研究性学习,与之最契合的主题是

A.清代建筑风格的全盘西化 B.八国联军的侵华罪行

C.西欧历史上的“中国热” D.清代的中外文化交流

2.严复的译作《天演论》既不同于达尔文的生物进化论,又异于赫胥黎、斯宾塞的人文主义进化学说,而是以达尔文生物进化论的生存竞争法则观察和阐释人类行为,并将其直接与国际政治之弱肉强食的丛林法则相联系。严复此举意在

A.警醒国民变革图强

B.抨击列强弱肉强食

C.宣传科学开启民智

D.倡导革命救亡图存

3.下表是19世纪末至20世纪初期的西学译著统计表。该表客观上反映了

年份 书目 自然科学(含应用科学) 社会科学(政治、法学类为主)

总数 占比 总数 占比

1896 《西学书目表》 259种 73.6% 93种 26.4%

1900—1904 《译书经眼录》 164部 33.4% 327部 66.6%

A.西学译著是宣传西学的主要途径

B.民众为爱国救亡开始进行积极探索

C.民族危机引发对制度的深刻反思

D.西学东渐的潮流开始发生重大变化

4.《醒世姻缘传》是一部以明代家庭为描写中心的长篇白话小说,全书共100回,前23回描写前世姻缘,23回以后重点写今世姻缘。小说以一个人生业果、冤仇相报的两世姻缘故事为线索铺陈展开。可见这部小说反映当时的社会生活

A.三纲五常日益强化 B.婚姻自主日渐流行

C.爱情至上观念流行 D.佛教思想影响很大

5.衣俊卿认为当文化危机达到一定的深度,当各种文化反思和文化批评思潮的争辩与冲突发展到一定的阶段,就会导致一种新的文化模式逐步为人们所认同,以某种方式逐步取代原有的文化模式,成为新的主导性文化模式。这就是文化转型。以下最符合作者观点的文化模式是

A.中体西用 B.维新思想 C.三民主义 D.马克思主义

6.日本明治维新时期,一些维新志士吸收阳明学中注重人性“陶冶人物之功”,在幕府末期的社会变更中找到了让自己扬名历史的哲学。阳明学成为维新志士反抗封建幕府统治最尖锐的思想武器。材料体现了

A.中华文化的世界性影响 B.托古改制推动政治革命

C.进步思想决定改革成败 D.阳明学是明治维新的指导思想

7.1947年,诺贝尔物理学奖得主玻尔在接受封爵时,要求在受封的纹章上加上道教太极图案,并刻上铭文“对立互补”;20世纪80年代,世界卫生组织肯定了中国、印度等传统医者为非洲人民提供的医疗援助。这体现出

A.文化交融的趋势增强 B.东方智慧受到认可

C.宗教推动科技的发展 D.第三世界日益崛起

8.某书云:中国的“印刷术用于传播古老的观念,而不是新思想;火药加固了皇帝的统治,而不是正在出现的诸民族君主的地位;指南针除郑和用于著名的远航外,并不像西方人那样用于世界范围的探险、贸易和帝国的建立”。作者旨在说明中国的三大发明

A.对西方科技产生了革命性影响 B.发挥重大作用需要一定的社会环境

C.确保中华文明长期领先于世界 D.推动了整个世界向着近代社会转变

9.以下是中国古代重大科技成果在世界重大科技成果中所占比例表

时间 公元前6世纪—前1世纪 公元前1世纪—公元400年 401—1000年 1001—1500年

所占比例 50% 62% 71% 58%

对该表解读正确的是A.中国古代科技一直处于世界领先地位

B.中国古代科技发展具有连续性特点

C.中国古代科技与农业生产息息相关

D.中国古代科技重视生产经验的总结

10.有学者认为清朝的皇帝是拥有四个面孔的多面体,他是八旗的领袖和汉族儒教的皇帝,又是蒙古帝国的继承人,还是藏传佛教的大施主。这一认识反映出清朝

A.统一多民族国家的巩固 B.皇权专制的不断强化

C.地方管理体制的多元化 D.开被包容的宗教政策

11.马克思把四大发明中的三大发明比作资产阶级社会到来的三大法宝,其中推动大航海时代到来的法宝是

A.火药 B.指南针 C.造纸术 D.印刷术

12.上海轮船招商局创办后,经营国内运输,发展海外业务,打破了外国轮船公司在中国的垄断地位,还一度兼并了美商的旗昌轮船公司。由此可见,洋务运动

A.开启了中国近代化进程 B.使中国走上了富强道路

C.对外国的经济侵略起到了一定的抵制作用 D.刺激了中国民族资本主义的产生与发展

13.越南古称交阯或交趾,秦汉到唐末千余年间,越南北部一直处于中国中央政权管辖之下。1010年,越南建立李朝,定国号为大越,并模仿中国制度设置从中央到地方的官吏。以上史实说明( )

A.越南最早建立于公元10世纪 B.李朝是越南历史上第一个政权

C.古代越南一直是中国的属国 D.越南发展深受中国文化的影响

14.下图为江南制造总局翻译馆刊行译书分类示意图。这主要表明当时

A.翻译的书籍类型多种多样 B.向西方学习思潮开始兴起

C.学习西方更注重实用技术 D.社会科学思想于中国无益

15.在17-18世纪法国宫廷时尚文化的引导者和代言人,法国宫廷画家弗朗西斯—休伯特·德鲁埃为蓬帕杜尔夫人画的最后一张肖像中,她即身着一条缀满了东方自然主义风格花草纹样的"中国风"印花棉布长裙。这反映了当时

A.中国文化在法国上层社会的影响

B.法国艺术家热衷于代言东方商品

C.中国纺织品已大规模进入法国市场

D.学习中国文化成为法国社会的主流

二、材料分析题

16.材料解析题

材料一“ 中华民族具有 5000多年连绵不断的文明历史,创造了博大精深的中华文化,经过几千年的沧桑岁月,把我国56个民族、13亿多人紧紧凝聚在一起的,是我们共同经历的非凡奋斗。”“为什么中华民族能够在几千年的历史长河中顽强生存和不断发展呢?很重要的一个原因,是我们民族有一脉相承的精神追求、精神特质、精神脉络。今天我们使用的汉字同甲骨文没有根本区别,老子、孔子、孟子、庄子等先哲归纳的一些观念也一直延续到现在。这种几千年连贯发展至今的文明,在世界各民族中是不多见的。”

——习近平《从小积极培育和践行社会主义核心价值观》《习近平谈治国理政》

材料二 徐光启(1562—1633)在西学东渐的背景下,与传教士利玛窦合译《几何原本》的部分内容,将欧洲数学介绍到中国,奠定了我国近代数学的基础。其著作《农政全书》是我国历史上最重要、影响最大的农学著作之一。该书不但记载了我国古代农业生产的理论和科学方法,而且是我国农学史上最早传播西方近代科学知识的书籍。1629年明政府以徐光启为监督编纂《崇祯历书》,书中介绍了哥白尼的地球自转说,然而当时中国社会的一些知识分子对哥白尼的学说持否定意见,哥白尼的学说在当时的中国并未引起重视。

材料三 儒家思想在西方传播较晚,当时近代科学技术特别是印刷术已达到了相当高的程度,16世纪末,耶稣会士来华后翻译了“四书”“五经”。当时,中国的综合国力在世界上处于领先地位,中西方之间的对话处在相对平等的位置上,耶稣会士们的翻译在西方产生了很大影响。伏尔泰说:“孔子不语怪力乱神,真理绝不与迷信混同。”他抨击天主教的黑暗统治,并把儒家思想占统治地位的中国看作是世界上最优秀的政体之一。有学者认为,“在欧洲,特别是在法国,17和18世纪的整个思想模式发生了转变,而转变之后,在许多方面与孔子思想都很相似”。

——摘编自郝景春《儒家思想在西方的传播》

(1)结合材料一和所学知识,分析中华文化的特点和源远流长的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括徐光启的主要科学成就及其特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析儒家思想西传的原因。

17.明末清初与晚清民初,中国先后出现了两次西学东渐的热潮,利玛窦和严复作为代表人物,体现了两次西学东渐不同的时代特征。阅读材料,完成下列要求。

材料一

利玛窦简介

1583年,进入中国传教。

1601年,利玛窦绘制《坤舆万国全图》到京师献图,深受明神宗喜爱。

1607年,与徐光启合译《几何原本》正式出版。

同时他还把《四书》翻译成拉丁文,并在书信、回忆录中记叙了在华经历和对中国的印象。

利玛窦(左)与徐光启(右)儒服画像

材料二 大西洋陪臣利玛窦谨奏……臣本国极远……逖闻天朝声教文物……用是离本国,航海而来……缘音译未通,有同喑哑,僦居学习语言文字,淹留肇庆韶州二府十五年,颇知中国古先圣人之学,于凡经籍亦略诵记……伏念堂堂天朝,方且招徕四夷,遂奋志径趋阙廷……

——1601年利玛窦给明神宗的上疏

材料三

严复

严复简介

1866年考入福州船政学堂。

1877年派往英国海军大学留学。

1880年担任北洋水师学堂教官。

1895年起发表《论世变之亟》《救亡决论》等文,介绍西方政治经济学学说。

1896年捐资梁启超在上海创办《时务报》。

1897年译介《天演论》,将“进化论”介绍到中国,宣传维新变法,被誉为“中国西学第一人”。

(1)材料一、二是否足以证明“利玛窦推崇中华文化”这一观点 简要说明理由。(至少两点依据)

(2)根据材料三并结合所学知识,说明严复成为“中国西学第一人”的时代背景。

(3)根据材料一、二、三及所学知识,概述两次西学东渐的差异。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

2.A

3.C

4.D

5.D

6.A

7.B

8.B

9.B

10.A

11.B

12.C

13.D

14.C

15.A

16.(1)特点:源远流长,博大精深。

原因:汉字的发明和使用;史书典籍的编撰;中华文化的创新性和包容性;统一的多民族国家的建立与发展;各民族长期交融;古代经济蓬勃发展。

(2)成就:介绍西方科技思想(或翻译《几何原本》,推动中国数学发展,或介绍哥白尼的学说,或在《农政全书》中介绍西方科学技术);编写《农政全书》,总结中国古代农业技术,指导农业生产(只写《农政全书》算第二条);修订历法(或编纂《崇祯历书》)。

特点:涉及领域广;注重(经验)总结;实用性强(或指导农业生产,或体现农业文明特征);融合中西方科学文化。

(3)原因:儒家思想是中国封建社会的正统思想,有利于建立稳定和谐的社会;印刷技术的提高;中国综合国力的增强;耶稣会士的传播。

17.(1)观点:虽然利玛窦的上疏和他的画像在一定程度上反映了他对中华文明的态度,但仍不足以证明“利玛窦推崇中华文化”这一观点。

理由

角度1:利玛窦的上疏是第一手史料,但他上疏的目的是希望明神宗能够支持他的传教活动,为博取明神宗好感,对中华文明可能会多一些溢美之词。

角度2:即使利玛窦上疏反映了他的真实想法,也是一个孤证,“孤证不立”是历史学科的一个重要原则,还需其他相关的原始材料互相印证。

角度3:利玛窦儒服画像是艺术作品,其证明力有限。

(2)严复所处的时代背景:第二次工业革命后西方列强向全球扩张,中国遭受殖民入侵,民族危机加剧;洋务运动中留学生的选派或新式教育的发展。

(3)第一次西学东渐:仅在士大夫阶层,社会影响小;主要局限在科技、器物层面;文化上东西双向交流。

第二次西学东渐:通过译书、报刊、学校、社团、留学等各种途径传播西学,社会影响大:在政治和思想文化等多方面学习西方;促进中国社会转型。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享