湖北省黄冈市2018-2019学年七年级(下)开学历史试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 湖北省黄冈市2018-2019学年七年级(下)开学历史试卷(含解析) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 143.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-20 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

湖北省黄冈市2018-2019学年七年级(下)开学历史试卷

一、单选题(本大题共8小题,共16.0分)

《礼记》记载:“……大道之行也,天下为公,选贤与能,……是谓大同。令大道既隐,天下为家……是谓小康。”中“天下为家”的“家”指( )

A. 家庭 B. 家族

C. 国家 D. 帝王把国家当作一家的私产

生动形象,言简意赅,是成语的突出特点。如果说,通过“反戈一击”,我们可以了解商朝灭亡的历史,那么,“退避三舍”“一鸣惊人”“问鼎中原”一系列成语则可以帮助我们了解( )

A. 春秋时期诸侯争霸 B. 战国时期的兼并战争

C. 秦末的楚汉之争 D. 三国鼎立局面的形成

春秋战国时期发生社会大变革的根本原因是( )

A. 诸侯争霸

B. 百家争鸣

C. 商鞅变法

D. 铁制农具和牛耕的使用和进一步推广

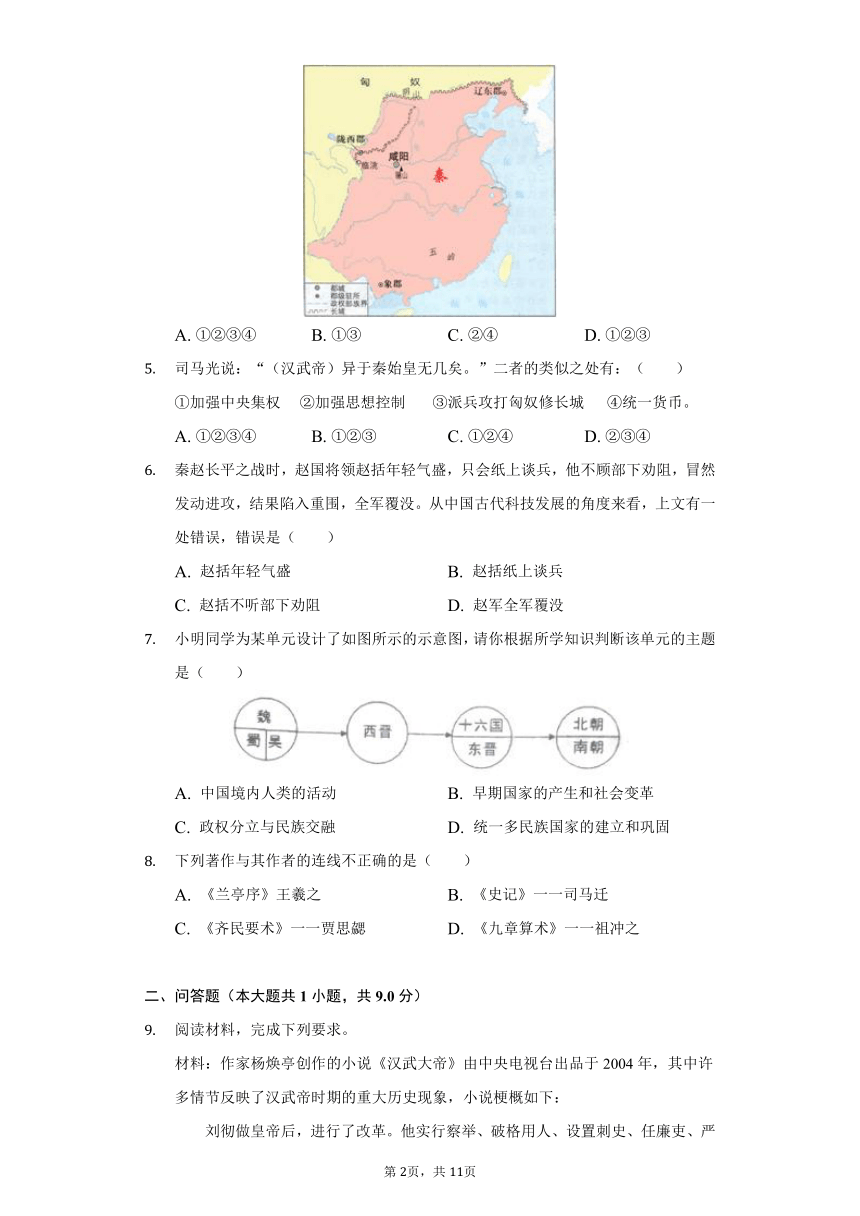

在历史学习中,历史地图往往隐含着大量的有效信息。从如图中我们可以得到的准确信息是( )

①秦在地方上推行郡县制

②秦长城西起陇西,东到辽东

③秦统一期间的都城为咸阳

④秦统一后的疆域未达东部沿海地区。

A. ①②③④ B. ①③ C. ②④ D. ①②③

司马光说:“(汉武帝)异于秦始皇无几矣。”二者的类似之处有:( )

①加强中央集权 ②加强思想控制 ③派兵攻打匈奴修长城 ④统一货币。

A. ①②③④ B. ①②③ C. ①②④ D. ②③④

秦赵长平之战时,赵国将领赵括年轻气盛,只会纸上谈兵,他不顾部下劝阻,冒然发动进攻,结果陷入重围,全军覆没。从中国古代科技发展的角度来看,上文有一处错误,错误是( )

A. 赵括年轻气盛 B. 赵括纸上谈兵

C. 赵括不听部下劝阻 D. 赵军全军覆没

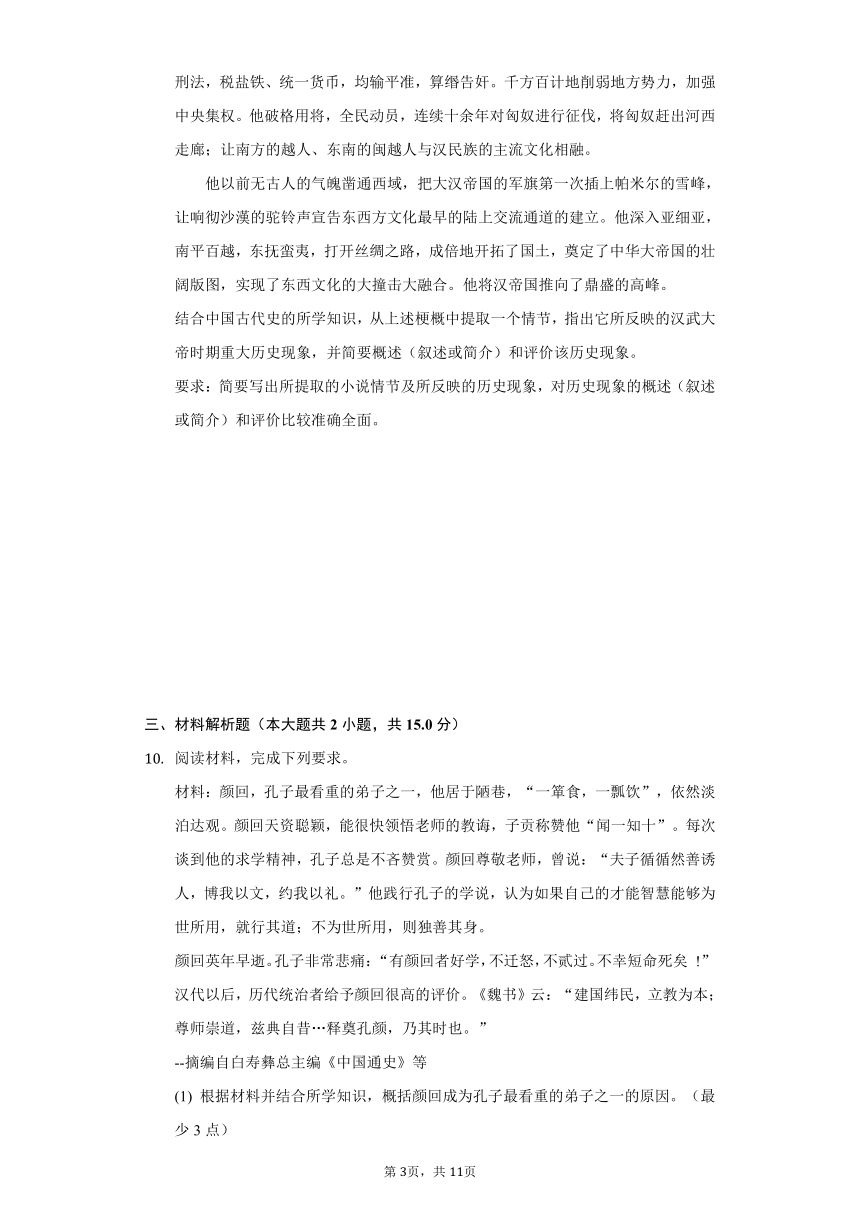

小明同学为某单元设计了如图所示的示意图,请你根据所学知识判断该单元的主题是( )

A. 中国境内人类的活动 B. 早期国家的产生和社会变革

C. 政权分立与民族交融 D. 统一多民族国家的建立和巩固

下列著作与其作者的连线不正确的是( )

A. 《兰亭序》王羲之 B. 《史记》一一司马迁

C. 《齐民要术》一一贾思勰 D. 《九章算术》一一祖冲之

二、问答题(本大题共1小题,共9.0分)

阅读材料,完成下列要求。

材料:作家杨焕亭创作的小说《汉武大帝》由中央电视台出品于2004年,其中许多情节反映了汉武帝时期的重大历史现象,小说梗概如下:

刘彻做皇帝后,进行了改革。他实行察举、破格用人、设置刺史、任廉吏、严刑法,税盐铁、统一货币,均输平准,算缗告奸。千方百计地削弱地方势力,加强中央集权。他破格用将,全民动员,连续十余年对匈奴进行征伐,将匈奴赶出河西走廊;让南方的越人、东南的闽越人与汉民族的主流文化相融。

他以前无古人的气魄凿通西域,把大汉帝国的军旗第一次插上帕米尔的雪峰,让响彻沙漢的驼铃声宣告东西方文化最早的陆上交流通道的建立。他深入亚细亚,南平百越,东抚蛮夷,打开丝绸之路,成倍地开拓了国土,奠定了中华大帝国的壮阔版图,实现了东西文化的大撞击大融合。他将汉帝国推向了鼎盛的高峰。

结合中国古代史的所学知识,从上述梗概中提取一个情节,指出它所反映的汉武大帝时期重大历史现象,并简要概述(叙述或简介)和评价该历史现象。

要求:简要写出所提取的小说情节及所反映的历史现象,对历史现象的概述(叙述或简介)和评价比较准确全面。

三、材料解析题(本大题共2小题,共15.0分)

阅读材料,完成下列要求。

材料:颜回,孔子最看重的弟子之一,他居于陋巷,“一箪食,一瓢饮”,依然淡泊达观。颜回天资聪颖,能很快领悟老师的教诲,子贡称赞他“闻一知十”。每次谈到他的求学精神,孔子总是不吝赞赏。颜回尊敬老师,曾说:“夫子循循然善诱人,博我以文,约我以礼。”他践行孔子的学说,认为如果自己的才能智慧能够为世所用,就行其道;不为世所用,则独善其身。

颜回英年早逝。孔子非常悲痛:“有颜回者好学,不迁怒,不贰过。不幸短命死矣 !”汉代以后,历代统治者给予颜回很高的评价。《魏书》云:“建国纬民,立教为本;尊师崇道,兹典自昔…释奠孔颜,乃其时也。”

--摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

(1) 根据材料并结合所学知识,概括颜回成为孔子最看重的弟子之一的原因。(最少3点)

(2) 根据材料并结合所学知识,简析颜回在后世受到尊崇的原因。(最少2点)

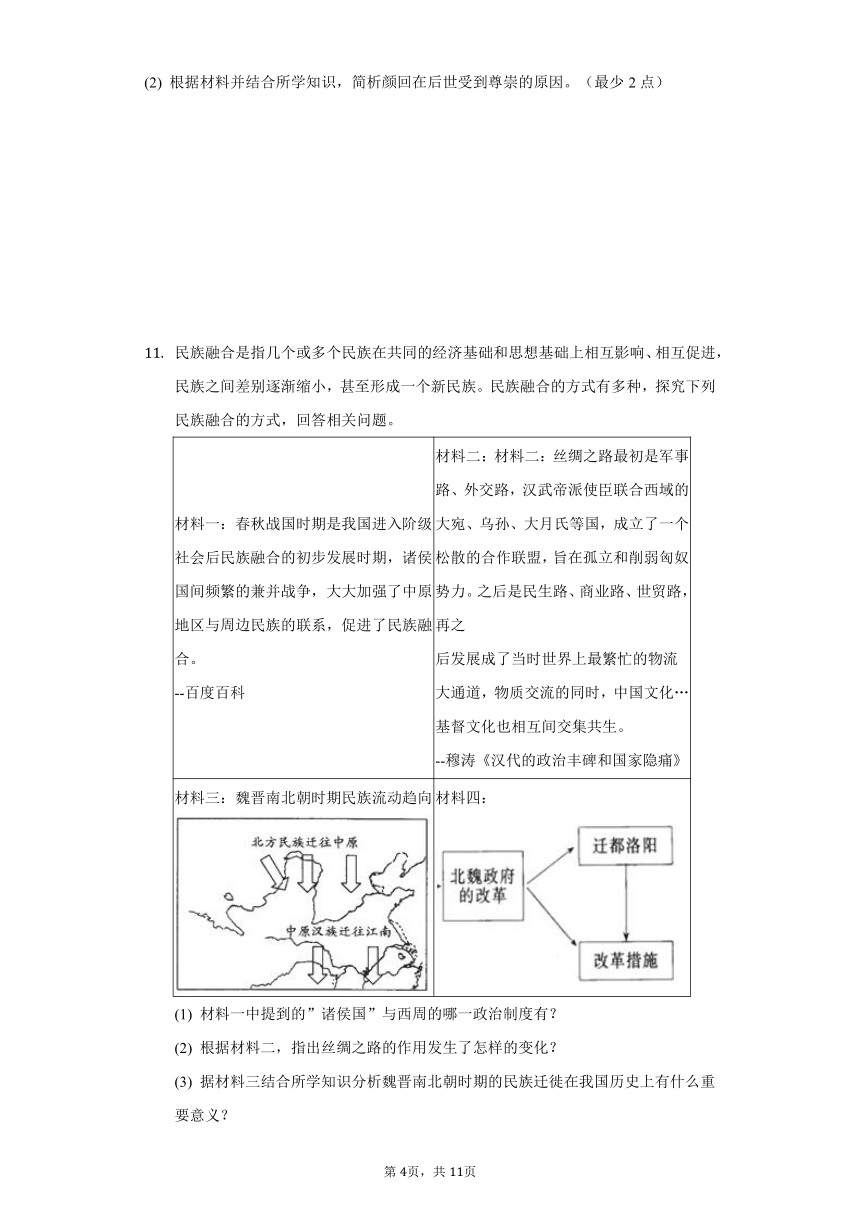

民族融合是指几个或多个民族在共同的经济基础和思想基础上相互影响、相互促进,民族之间差别逐渐缩小,甚至形成一个新民族。民族融合的方式有多种,探究下列民族融合的方式,回答相关问题。

材料一:春秋战国时期是我国进入阶级社会后民族融合的初步发展时期,诸侯国间频繁的兼并战争,大大加强了中原地区与周边民族的联系,促进了民族融合。

--百度百科 材料二:材料二:丝绸之路最初是军事路、外交路,汉武帝派使臣联合西域的大宛、乌孙、大月氏等国,成立了一个松散的合作联盟,旨在孤立和削弱匈奴势力。之后是民生路、商业路、世贸路,再之

后发展成了当时世界上最繁忙的物流大通道,物质交流的同时,中国文化…基督文化也相互间交集共生。

--穆涛《汉代的政治丰碑和国家隐痛》

材料三:魏晋南北朝时期民族流动趋向

材料四:

(1) 材料一中提到的”诸侯国”与西周的哪一政治制度有?

(2) 根据材料二,指出丝绸之路的作用发生了怎样的变化?

(3) 据材料三结合所学知识分析魏晋南北朝时期的民族迁徙在我国历史上有什么重要意义?

(4) 材料四中北魏政府的改革促进了民族的融合。请间北魏政府改革的领导人是谁?也改革的目的是什么?

答案和解析

1.【答案】D

【解析】公元前2070年禹建立夏朝,禹死后,启继承父位,从此世袭制代替禅让制,“公天下”变成了“家天下”。

故选:D。

本题考查世袭制代替禅让制。识记世袭制取代禅让制的史实。

本题考查学生识记和分析历史知识的能力,注意掌握世袭制代替禅让制的史实。

2.【答案】A

【解析】“退避三舍”“一鸣惊人”“问鼎中原”一系列成语都是春秋时期诸侯争霸历史的成语,能帮助我们了解春秋时期诸侯争霸历史。

故选:A。

本题以“退避三舍”“一鸣惊人”“问鼎中原”为切入点,考查的是查春秋时期诸侯争霸历史的成语。

本题以春秋时期诸侯争霸历史为依托,考查学生识记和分析历史知识的能力,注意掌握春秋战国时期出处的成语。

3.【答案】D

【解析】春秋时期,我国开始出现铁农具,到战国时,铁农具使用范围扩大,我国至迟在春秋末年已使用牛耕,战国时期牛耕进一步推广。铁农具和牛耕的推广,促进了农业上的深耕细作,使土地利用率和农作物的产量显著提高。铁器和牛耕是我国农业发展史上的一次革命。铁制农具和牛耕的使用和进一步推广是春秋战国时期发生社会大变革的根本原因。

故选:D。

本题以春秋战国时期发生社会大变革的根本原因为切入点,主要考查铁制农具和牛耕的使用和进一步推广.

本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力.理解并识记春秋战国时期生产力水平的提高的相关史实.

4.【答案】B

【解析】①秦在地方上推行郡县制,正确;②秦长城西起陇西,东到辽东,不正确,秦长城西起临洮;③秦统一期间的都城为咸阳,正确;④秦统一后的疆域未达东部沿海地区,不正确,秦朝疆域东到东海。

故选:B。

本题考查秦朝巩固统一的措施。

知道秦巩固统一的措施及影响。

5.【答案】C

【解析】

【分析】

本题考查秦始皇与汉武帝,要求识记掌握重要史实。

【解答】

①②④.根据所学知识可知,秦始皇通过建立中央集权制度加强中央集权,通过焚书坑儒加强思想控制,以秦国圆形方孔钱半两钱作为标准货币;汉武帝实行“推恩令”、建立刺史制度以加强中央集权,通过“罢黜百家,独尊儒术”达到加强思想控制的目的,统一铸造五铢钱,统一货币。故①②④正确。

③.派兵攻打匈奴修长城是秦始皇的功绩。故③错误。

故选C(①②④)。

6.【答案】B

【解析】结合所学,西汉时,我国发明了世界上最早的纸。而秦赵长平之战发生在战国时期,当时纸还没有发明,因此从中国古代科技发展的角度来看,文中错误是赵括纸上谈兵。

故选:B。

本题以秦赵长平之战时,赵国将领赵括年轻气盛,只会纸上谈兵,他不顾部下劝阻,冒然发动进攻,结果陷入重围,全军覆没。从中国古代科技发展的角度来看,文中有一处错误为切入点,考查纸的发明。

本题以纸的发明为背景,考查学生识记历史知识能力。

7.【答案】C

【解析】根据所学知识可知,图示是三国两晋南北朝时期,三国、东晋十六国和南北朝是典型的政权分立时期,同时政权分立各民族相互交往,促进了民族融合,如北魏孝文帝改革促进了北方民族的融合。故这一时期的特点是政权分立与民族汇聚。

故选:C。

本题以小明同学为某单元设计了如图所示的示意图为切入点,考查的是三国两晋南北朝时期的特点。

本题考查学生对历史史实的准确识记和理解能力。注意掌握三国两晋南北朝时期特点的有关内容。

8.【答案】D

【解析】南朝祖冲之利用并发展前人创造的“割圆术”,在世界上第一次把圆周率的数值精确到小数点后第七位数字(3.1415926-3.1415927之间),这项成果领先世界近一千年;《九章算术》是东汉时期的数学名著。

故选:D。

本题考查学生识记历史知识的能力,注意掌握我国古代历史人物及其作品.

本题主要考查学生对历史知识的灵活运用能力,需要灵活运用中国古代文化艺术的相关史实.

9.【答案】据“刘彻做皇帝后,进行了改革。他实行察举、破格用人、设置刺史、任廉吏、严刑法,税盐铁、统一货币,均输平准,算缗告奸。千方百计地削弱地方势力,加强中央集权。”可知,刘彻千方百计地削弱地方势力,加强中央集权。据所学知识可知,西汉初,诸侯王势力强大,各自独霸一方,生活骄奢淫逸,政治上甚至公开反抗朝廷派来的官史,有的还企图谋反。地方上的豪强地主也发展起来,兼并士地,聚敛时富,横行乡里,与官府分庭抗礼。这两股势力导致社会秩序混乱。汉武帝采取“推恩令”等措施加大中央对地方的控制,有利于巩固大一统的汉王朝。因此汉武帝是历史上值得称颂的皇帝。而地方诸侯、豪强地主的做法危害社会秩序,不利于国家,这是应该坚决打击的。

故答案为:

示例小说情节:刘彻千方百计地削弱地方势力,加强中央集权。历史现象:西汉初,诸侯王势力强大,各自独霸一方,生活骄奢淫逸,政治上甚至公开反抗朝廷派来的官史,有的还企图谋反。地方上的豪强地主也发展起来,兼并士地,聚敛时富,横行乡里,与官府分庭抗礼。这两股势力导致社会秩序混乱。概述和评价:汉武帝采取“推恩令”等措施加大中央对地方的控制,有利于巩固大一统的汉王朝。因此汉武帝是历史上值得称颂的皇帝。而地方诸侯、豪强地主的做法危害社会秩序,不利于国家,这是应该坚决打击的。

【解析】本题主要考查汉武帝推进大一统的措施的相关史实。掌握相关基础知识。

本题主要考查学生准确解读材料信息以及理解问题的能力。识记与灵活掌握汉武帝推进大一统的措施的相关史实。

10.【答案】【小题1】(1)“居于陋巷”“一箪食,一瓢饮”“淡泊达观”“天资聪颖,能很快领悟老师的教诲”“闻一知十”“循循然善诱人,博我以文,约我以礼”颜回出身贫寒,自幼生活清苦,不慕富贵;性格恬静,聪明过人,长于深思;听孔子所讲的许多高深道理,他能完全理解,且“闻一知十”。

(2)“建国纬民,立教为本;尊师崇道,兹典自昔…释奠孔颜,乃其时也。”“践行孔子的学说,认为如果自己的才能智慧能够为世所用,就行其道;不为世所用,则独善其身”颜回尊师重道,努力践行孔子的学说;重视教育,以为示范。

故答案为:

(1)原因:道德品行高尚;天资聪颖,领悟力强;深谙孔子学说,尊师重道;用儒学思想塑造自己的精神;践行儒家学说不遗余力。

(2)原因:孔子对颜回的高度肯定;儒学成为统治思想;统治者的推崇;弘扬儒家道德的现实需要。

【小题2】

【解析】(1)本题考查颜回成为孔子最看重的弟子之一的原因,听孔子所讲的许多高深道理,他能完全理解,且“闻一知十”。

(2)本题考查颜回在后世受到尊崇的原因,颜回尊师重道,努力践行孔子的学说;重视教育,以为示范。

孔子在古代被尊奉为“天纵之圣”、“天之木铎”,是当时社会上的最博学者之一,被后世统治者尊为孔圣人、至圣、至圣先师、大成至圣文宣王先师、万世师表。其儒家思想对中国和世界都有深远的影响,孔子被列为“世界十大文化名人”之首。孔子被尊为儒教始祖,随着孔子影响力的扩大,孔子祭祀也一度成为和上帝、国家的祖先同等级别的“大祀”。这种殊荣除老子外万古唯有孔子而已。

11.【答案】【小题1】(1)材料一中提到的“诸侯国”和西周的分封制有关。分封制的实施加强了周王室与诸侯国的经济文化联系;密切了西周与周边少数民族的联系;推动了边远地区的经济开发和文化发展;巩固了国家的统治。

(2)根据材料二,丝绸之路的作用不断发生着变化,由孤立和削弱匈奴势力的军事路、外交路变为沟通东西经济交流的民生路、商业路、世贸路,再为经济文化交流大通道。

(3)据材料三可以看出,魏晋南北朝时期的人口迁徙的方向是由北向南、北方和西方的少数民族迁往中原,中原人口迁往江南;根据已学知识可知,魏晋南北朝时期的人口迁徙是为了躲避北方的战乱,这一时期的人口迁徙,促进了江南地区的开发和民族融合,为我国经济重心逐渐南移奠定了基础。

(4)材料四中北魏政府的改革促进了民族的融合。当时北魏政府改革的领导人是北魏孝文帝。北魏统一黄河流域后,各族人民共同生活,相互影响,出现了民族大融合的趋势。北魏孝文帝顺应这一趋势实行改革,改革的内容包括:迁都洛阳;提倡说汉话、穿汉服、改汉姓、与汉族人通婚。北魏孝文帝的改革加速了北方各族封建化的程,促进了北方民族的大融合。他改革的目的是为了便于学习和接受汉族先进的文化,加强对黄河流域的控制,巩固北魏鲜卑贵族的统治。

故答案为:

(1)分封制。

(2)由孤立和削弱匈奴势力的军事路、外交路变为沟通东西经济交流的民生路、商业路、世贸路

再为经济文化交流大通道。

(3)促进江南地区的开发和民族的融合。

(4)北魏孝文帝;为了便于学习和接受汉族先进的文化,加强对黄河流域的控制。

【小题2】

【小题3】

【小题4】

【解析】本题以民族融合是指几个或多个民族在共同的经济基础和思想基础上相互影响、相互促进,民族之间差别逐渐缩小,甚至形成一个新民族为切入点,考查我国古代民族融合的相关史实。

解答本题注意识记我国历史上促进民族融合的史实,掌握相关基础知识。

第2页,共2页

第1页,共1页

一、单选题(本大题共8小题,共16.0分)

《礼记》记载:“……大道之行也,天下为公,选贤与能,……是谓大同。令大道既隐,天下为家……是谓小康。”中“天下为家”的“家”指( )

A. 家庭 B. 家族

C. 国家 D. 帝王把国家当作一家的私产

生动形象,言简意赅,是成语的突出特点。如果说,通过“反戈一击”,我们可以了解商朝灭亡的历史,那么,“退避三舍”“一鸣惊人”“问鼎中原”一系列成语则可以帮助我们了解( )

A. 春秋时期诸侯争霸 B. 战国时期的兼并战争

C. 秦末的楚汉之争 D. 三国鼎立局面的形成

春秋战国时期发生社会大变革的根本原因是( )

A. 诸侯争霸

B. 百家争鸣

C. 商鞅变法

D. 铁制农具和牛耕的使用和进一步推广

在历史学习中,历史地图往往隐含着大量的有效信息。从如图中我们可以得到的准确信息是( )

①秦在地方上推行郡县制

②秦长城西起陇西,东到辽东

③秦统一期间的都城为咸阳

④秦统一后的疆域未达东部沿海地区。

A. ①②③④ B. ①③ C. ②④ D. ①②③

司马光说:“(汉武帝)异于秦始皇无几矣。”二者的类似之处有:( )

①加强中央集权 ②加强思想控制 ③派兵攻打匈奴修长城 ④统一货币。

A. ①②③④ B. ①②③ C. ①②④ D. ②③④

秦赵长平之战时,赵国将领赵括年轻气盛,只会纸上谈兵,他不顾部下劝阻,冒然发动进攻,结果陷入重围,全军覆没。从中国古代科技发展的角度来看,上文有一处错误,错误是( )

A. 赵括年轻气盛 B. 赵括纸上谈兵

C. 赵括不听部下劝阻 D. 赵军全军覆没

小明同学为某单元设计了如图所示的示意图,请你根据所学知识判断该单元的主题是( )

A. 中国境内人类的活动 B. 早期国家的产生和社会变革

C. 政权分立与民族交融 D. 统一多民族国家的建立和巩固

下列著作与其作者的连线不正确的是( )

A. 《兰亭序》王羲之 B. 《史记》一一司马迁

C. 《齐民要术》一一贾思勰 D. 《九章算术》一一祖冲之

二、问答题(本大题共1小题,共9.0分)

阅读材料,完成下列要求。

材料:作家杨焕亭创作的小说《汉武大帝》由中央电视台出品于2004年,其中许多情节反映了汉武帝时期的重大历史现象,小说梗概如下:

刘彻做皇帝后,进行了改革。他实行察举、破格用人、设置刺史、任廉吏、严刑法,税盐铁、统一货币,均输平准,算缗告奸。千方百计地削弱地方势力,加强中央集权。他破格用将,全民动员,连续十余年对匈奴进行征伐,将匈奴赶出河西走廊;让南方的越人、东南的闽越人与汉民族的主流文化相融。

他以前无古人的气魄凿通西域,把大汉帝国的军旗第一次插上帕米尔的雪峰,让响彻沙漢的驼铃声宣告东西方文化最早的陆上交流通道的建立。他深入亚细亚,南平百越,东抚蛮夷,打开丝绸之路,成倍地开拓了国土,奠定了中华大帝国的壮阔版图,实现了东西文化的大撞击大融合。他将汉帝国推向了鼎盛的高峰。

结合中国古代史的所学知识,从上述梗概中提取一个情节,指出它所反映的汉武大帝时期重大历史现象,并简要概述(叙述或简介)和评价该历史现象。

要求:简要写出所提取的小说情节及所反映的历史现象,对历史现象的概述(叙述或简介)和评价比较准确全面。

三、材料解析题(本大题共2小题,共15.0分)

阅读材料,完成下列要求。

材料:颜回,孔子最看重的弟子之一,他居于陋巷,“一箪食,一瓢饮”,依然淡泊达观。颜回天资聪颖,能很快领悟老师的教诲,子贡称赞他“闻一知十”。每次谈到他的求学精神,孔子总是不吝赞赏。颜回尊敬老师,曾说:“夫子循循然善诱人,博我以文,约我以礼。”他践行孔子的学说,认为如果自己的才能智慧能够为世所用,就行其道;不为世所用,则独善其身。

颜回英年早逝。孔子非常悲痛:“有颜回者好学,不迁怒,不贰过。不幸短命死矣 !”汉代以后,历代统治者给予颜回很高的评价。《魏书》云:“建国纬民,立教为本;尊师崇道,兹典自昔…释奠孔颜,乃其时也。”

--摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

(1) 根据材料并结合所学知识,概括颜回成为孔子最看重的弟子之一的原因。(最少3点)

(2) 根据材料并结合所学知识,简析颜回在后世受到尊崇的原因。(最少2点)

民族融合是指几个或多个民族在共同的经济基础和思想基础上相互影响、相互促进,民族之间差别逐渐缩小,甚至形成一个新民族。民族融合的方式有多种,探究下列民族融合的方式,回答相关问题。

材料一:春秋战国时期是我国进入阶级社会后民族融合的初步发展时期,诸侯国间频繁的兼并战争,大大加强了中原地区与周边民族的联系,促进了民族融合。

--百度百科 材料二:材料二:丝绸之路最初是军事路、外交路,汉武帝派使臣联合西域的大宛、乌孙、大月氏等国,成立了一个松散的合作联盟,旨在孤立和削弱匈奴势力。之后是民生路、商业路、世贸路,再之

后发展成了当时世界上最繁忙的物流大通道,物质交流的同时,中国文化…基督文化也相互间交集共生。

--穆涛《汉代的政治丰碑和国家隐痛》

材料三:魏晋南北朝时期民族流动趋向

材料四:

(1) 材料一中提到的”诸侯国”与西周的哪一政治制度有?

(2) 根据材料二,指出丝绸之路的作用发生了怎样的变化?

(3) 据材料三结合所学知识分析魏晋南北朝时期的民族迁徙在我国历史上有什么重要意义?

(4) 材料四中北魏政府的改革促进了民族的融合。请间北魏政府改革的领导人是谁?也改革的目的是什么?

答案和解析

1.【答案】D

【解析】公元前2070年禹建立夏朝,禹死后,启继承父位,从此世袭制代替禅让制,“公天下”变成了“家天下”。

故选:D。

本题考查世袭制代替禅让制。识记世袭制取代禅让制的史实。

本题考查学生识记和分析历史知识的能力,注意掌握世袭制代替禅让制的史实。

2.【答案】A

【解析】“退避三舍”“一鸣惊人”“问鼎中原”一系列成语都是春秋时期诸侯争霸历史的成语,能帮助我们了解春秋时期诸侯争霸历史。

故选:A。

本题以“退避三舍”“一鸣惊人”“问鼎中原”为切入点,考查的是查春秋时期诸侯争霸历史的成语。

本题以春秋时期诸侯争霸历史为依托,考查学生识记和分析历史知识的能力,注意掌握春秋战国时期出处的成语。

3.【答案】D

【解析】春秋时期,我国开始出现铁农具,到战国时,铁农具使用范围扩大,我国至迟在春秋末年已使用牛耕,战国时期牛耕进一步推广。铁农具和牛耕的推广,促进了农业上的深耕细作,使土地利用率和农作物的产量显著提高。铁器和牛耕是我国农业发展史上的一次革命。铁制农具和牛耕的使用和进一步推广是春秋战国时期发生社会大变革的根本原因。

故选:D。

本题以春秋战国时期发生社会大变革的根本原因为切入点,主要考查铁制农具和牛耕的使用和进一步推广.

本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力.理解并识记春秋战国时期生产力水平的提高的相关史实.

4.【答案】B

【解析】①秦在地方上推行郡县制,正确;②秦长城西起陇西,东到辽东,不正确,秦长城西起临洮;③秦统一期间的都城为咸阳,正确;④秦统一后的疆域未达东部沿海地区,不正确,秦朝疆域东到东海。

故选:B。

本题考查秦朝巩固统一的措施。

知道秦巩固统一的措施及影响。

5.【答案】C

【解析】

【分析】

本题考查秦始皇与汉武帝,要求识记掌握重要史实。

【解答】

①②④.根据所学知识可知,秦始皇通过建立中央集权制度加强中央集权,通过焚书坑儒加强思想控制,以秦国圆形方孔钱半两钱作为标准货币;汉武帝实行“推恩令”、建立刺史制度以加强中央集权,通过“罢黜百家,独尊儒术”达到加强思想控制的目的,统一铸造五铢钱,统一货币。故①②④正确。

③.派兵攻打匈奴修长城是秦始皇的功绩。故③错误。

故选C(①②④)。

6.【答案】B

【解析】结合所学,西汉时,我国发明了世界上最早的纸。而秦赵长平之战发生在战国时期,当时纸还没有发明,因此从中国古代科技发展的角度来看,文中错误是赵括纸上谈兵。

故选:B。

本题以秦赵长平之战时,赵国将领赵括年轻气盛,只会纸上谈兵,他不顾部下劝阻,冒然发动进攻,结果陷入重围,全军覆没。从中国古代科技发展的角度来看,文中有一处错误为切入点,考查纸的发明。

本题以纸的发明为背景,考查学生识记历史知识能力。

7.【答案】C

【解析】根据所学知识可知,图示是三国两晋南北朝时期,三国、东晋十六国和南北朝是典型的政权分立时期,同时政权分立各民族相互交往,促进了民族融合,如北魏孝文帝改革促进了北方民族的融合。故这一时期的特点是政权分立与民族汇聚。

故选:C。

本题以小明同学为某单元设计了如图所示的示意图为切入点,考查的是三国两晋南北朝时期的特点。

本题考查学生对历史史实的准确识记和理解能力。注意掌握三国两晋南北朝时期特点的有关内容。

8.【答案】D

【解析】南朝祖冲之利用并发展前人创造的“割圆术”,在世界上第一次把圆周率的数值精确到小数点后第七位数字(3.1415926-3.1415927之间),这项成果领先世界近一千年;《九章算术》是东汉时期的数学名著。

故选:D。

本题考查学生识记历史知识的能力,注意掌握我国古代历史人物及其作品.

本题主要考查学生对历史知识的灵活运用能力,需要灵活运用中国古代文化艺术的相关史实.

9.【答案】据“刘彻做皇帝后,进行了改革。他实行察举、破格用人、设置刺史、任廉吏、严刑法,税盐铁、统一货币,均输平准,算缗告奸。千方百计地削弱地方势力,加强中央集权。”可知,刘彻千方百计地削弱地方势力,加强中央集权。据所学知识可知,西汉初,诸侯王势力强大,各自独霸一方,生活骄奢淫逸,政治上甚至公开反抗朝廷派来的官史,有的还企图谋反。地方上的豪强地主也发展起来,兼并士地,聚敛时富,横行乡里,与官府分庭抗礼。这两股势力导致社会秩序混乱。汉武帝采取“推恩令”等措施加大中央对地方的控制,有利于巩固大一统的汉王朝。因此汉武帝是历史上值得称颂的皇帝。而地方诸侯、豪强地主的做法危害社会秩序,不利于国家,这是应该坚决打击的。

故答案为:

示例小说情节:刘彻千方百计地削弱地方势力,加强中央集权。历史现象:西汉初,诸侯王势力强大,各自独霸一方,生活骄奢淫逸,政治上甚至公开反抗朝廷派来的官史,有的还企图谋反。地方上的豪强地主也发展起来,兼并士地,聚敛时富,横行乡里,与官府分庭抗礼。这两股势力导致社会秩序混乱。概述和评价:汉武帝采取“推恩令”等措施加大中央对地方的控制,有利于巩固大一统的汉王朝。因此汉武帝是历史上值得称颂的皇帝。而地方诸侯、豪强地主的做法危害社会秩序,不利于国家,这是应该坚决打击的。

【解析】本题主要考查汉武帝推进大一统的措施的相关史实。掌握相关基础知识。

本题主要考查学生准确解读材料信息以及理解问题的能力。识记与灵活掌握汉武帝推进大一统的措施的相关史实。

10.【答案】【小题1】(1)“居于陋巷”“一箪食,一瓢饮”“淡泊达观”“天资聪颖,能很快领悟老师的教诲”“闻一知十”“循循然善诱人,博我以文,约我以礼”颜回出身贫寒,自幼生活清苦,不慕富贵;性格恬静,聪明过人,长于深思;听孔子所讲的许多高深道理,他能完全理解,且“闻一知十”。

(2)“建国纬民,立教为本;尊师崇道,兹典自昔…释奠孔颜,乃其时也。”“践行孔子的学说,认为如果自己的才能智慧能够为世所用,就行其道;不为世所用,则独善其身”颜回尊师重道,努力践行孔子的学说;重视教育,以为示范。

故答案为:

(1)原因:道德品行高尚;天资聪颖,领悟力强;深谙孔子学说,尊师重道;用儒学思想塑造自己的精神;践行儒家学说不遗余力。

(2)原因:孔子对颜回的高度肯定;儒学成为统治思想;统治者的推崇;弘扬儒家道德的现实需要。

【小题2】

【解析】(1)本题考查颜回成为孔子最看重的弟子之一的原因,听孔子所讲的许多高深道理,他能完全理解,且“闻一知十”。

(2)本题考查颜回在后世受到尊崇的原因,颜回尊师重道,努力践行孔子的学说;重视教育,以为示范。

孔子在古代被尊奉为“天纵之圣”、“天之木铎”,是当时社会上的最博学者之一,被后世统治者尊为孔圣人、至圣、至圣先师、大成至圣文宣王先师、万世师表。其儒家思想对中国和世界都有深远的影响,孔子被列为“世界十大文化名人”之首。孔子被尊为儒教始祖,随着孔子影响力的扩大,孔子祭祀也一度成为和上帝、国家的祖先同等级别的“大祀”。这种殊荣除老子外万古唯有孔子而已。

11.【答案】【小题1】(1)材料一中提到的“诸侯国”和西周的分封制有关。分封制的实施加强了周王室与诸侯国的经济文化联系;密切了西周与周边少数民族的联系;推动了边远地区的经济开发和文化发展;巩固了国家的统治。

(2)根据材料二,丝绸之路的作用不断发生着变化,由孤立和削弱匈奴势力的军事路、外交路变为沟通东西经济交流的民生路、商业路、世贸路,再为经济文化交流大通道。

(3)据材料三可以看出,魏晋南北朝时期的人口迁徙的方向是由北向南、北方和西方的少数民族迁往中原,中原人口迁往江南;根据已学知识可知,魏晋南北朝时期的人口迁徙是为了躲避北方的战乱,这一时期的人口迁徙,促进了江南地区的开发和民族融合,为我国经济重心逐渐南移奠定了基础。

(4)材料四中北魏政府的改革促进了民族的融合。当时北魏政府改革的领导人是北魏孝文帝。北魏统一黄河流域后,各族人民共同生活,相互影响,出现了民族大融合的趋势。北魏孝文帝顺应这一趋势实行改革,改革的内容包括:迁都洛阳;提倡说汉话、穿汉服、改汉姓、与汉族人通婚。北魏孝文帝的改革加速了北方各族封建化的程,促进了北方民族的大融合。他改革的目的是为了便于学习和接受汉族先进的文化,加强对黄河流域的控制,巩固北魏鲜卑贵族的统治。

故答案为:

(1)分封制。

(2)由孤立和削弱匈奴势力的军事路、外交路变为沟通东西经济交流的民生路、商业路、世贸路

再为经济文化交流大通道。

(3)促进江南地区的开发和民族的融合。

(4)北魏孝文帝;为了便于学习和接受汉族先进的文化,加强对黄河流域的控制。

【小题2】

【小题3】

【小题4】

【解析】本题以民族融合是指几个或多个民族在共同的经济基础和思想基础上相互影响、相互促进,民族之间差别逐渐缩小,甚至形成一个新民族为切入点,考查我国古代民族融合的相关史实。

解答本题注意识记我国历史上促进民族融合的史实,掌握相关基础知识。

第2页,共2页

第1页,共1页

同课章节目录